Григорий Гуркин учился в школе Алтайской духовной миссии, а в свободное время часто посещал иконописную мастерскую, где с радостью выполнял мелкие поручения. После окончания школы будущий художник почти 15 лет проработал иконописцем.

В 1896 году Гуркин познакомился с А. В. Анохиным, русcким этнографом, собирателем алтайского фольклора, который увидел в нем зачатки настоящего таланта и уговорил его уехать в Санкт-Петербург. Там Григорий Гуркин предпринял неудачную попытку поступить в Академию художеств со своей картиной «Ночь жертвы». Однако работы алтайского художника-самоучки заметил И. И. Шишкин и пригласил его работать в свою мастерскую. За зиму, проведенную в мастерской под руководством Шишкина, Гуркин многому научился, и уже в марте 1899 года его принимают в пейзажный класс Академии художеств. После смерти своего первого наставника Гуркин много работал под руководством А. А. Киселева. Уже в работах 1903-1905 гг. можно увидеть кисть зрелого мастера, он уходит от подражания и встает на собственный путь.

В 1905 году Г. И. Чорос-Гуркин возвращается на Алтай, и с этого момента все его творчество посвящено малой родине. В 1906-1907 гг. в Томске прошла первая выставка художника, сразу же принесшая ему известность. В течение следующих нескольких лет Гуркин объездил с выставками всю Сибирь и был признан настоящим классиком сибирской живописи.

В 1937 году Гуркин был расстрелян как враг народа, все его работы оказались запрещены до реабилитации в 1956 году. Творческое наследие алтайского живописца насчитывает около 5000 произведений. Наиболее полное собрание картин художника можно увидеть в Республиканском краеведческом музее имени А. В. Анохина.

В 2006 году в Горно-Алтайске открыли памятник знаменитому земляку, здесь же в его честь названа одна из центральных улиц. В селе Анос Чемальского района, в котором он жил с семьёй, в 2006 году был открыт музей.

Опубликовано: 10.10.2014

Текст: Дарья Скляр (TURISTKA.RU)

149 лет тому назад 12 января в селе Улала (сейчас Горно-Алтайск) родился Григорий Иванович Гуркин, представитель рода Чорос. Гуркин окончил Алтайскую миссионерскую школу, посещал иконописную мастерскую в с. Улала, а на жизнь себе зарабатывал преподаванием в Улале, Паспауле.

В 1896 году Гуркин знакомится с будущим ученым-этнографом Анохиным С.В., который ему и порекомендовал поступать в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Северная столица принимает Гуркина прохладно. В Академии художеств он проваливает вступительные экзамены, но, благодаря своей напористости и целеустремленности, попадает на аудиенцию к вице-президенту Академии И.И. Толстому, который рекомендует ему показать свои работы художнику-пейзажисту И.И. Шишкину.

В свою очередь, Шишкин, рассмотрев талант самоучки-художника, предлагает ему стать его учеником и работать в мастерской. Там Гуркин несколько месяцев изучает азы не только реалистического искусства, но и детально рассматривает природу во всех ее проявлениях. Вскоре Гуркина принимают в пейзажный класс Академии художеств. После смерти И.И. Шишкина Гуркин приезжает на Алтай по состоянию здоровья, но продолжает учиться и получает стипендию от Академии, периодически возвращаясь в Санкт-Петербург для обучения.

После революции 1905 г. занятия в Академии художеств прекращаются, а ее закрытие ставит Гуркина в трудное положение, и он уезжает окончательно на родину. Гуркин живет в с. Анос (недалеко от Чемала) в построенном собственными руками доме. С момента переезда на Алтай все его творчество посвящено малой родине.

Первая выставка художника состоялась в г. Томске в 1906-1907 гг., которая принесла ему известность. В ближайшие годы Гуркин объездил с выставками всю Сибирь и в результате стал признанным классиком сибирской живописи. В 1911 году состоялась его персональная выставка в Барнауле.

После Октябрьской революции Гуркин был неудачно втянут в политическую жизнь Алтая, в результате чего вынужден был покинуть страну, жить в Монголии, потом перебраться в Туву, где работал учителем русского языка. В 1925 году ему разрешают вернуться на родину, он снова участвует в культурной жизни страны, много выставляется в Сибири. Благодаря Гуркину в начале 1930-х годов в с. Улала была открыта художественная школа, также ему вернули дом в Аносе, отобранный в годы гражданской войны.

Однако в 1937 году Григория Ивановича обвинили в организации подпольной группы, выступающей против Советской власти и шпионаже в пользу Японии, его расстреляли, а все его работы оказались запрещены для показа зрителю вплоть до 1956 г. Его наследие насчитывает около 5000 произведений. Основой в творчестве Гуркина стали картины «Хан Алтай» и «Озеро Горных духов». Картины существуют в нескольких вариантах, теперь они хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, Красноярском государственном художественном музее им. В.И. Сурикова, Русском музее в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что полная биография Гуркина написана барнаульским писателем И.П. Кудиновым в книге «Переворот». А вот картине Гуркина «Озеро горных духов» посвящен целый рассказ известного ученого-палеонтолога, геолога И. Ефремова. Ученый, путешествуя по Алтаю в поисках золота, получил поручение — осмотреть месторождения превосходного асбеста в среднем течении Катуни, близ большого села Чемал, где и случайно знакомится с художником: «Я ожидал увидеть брюзгливого старика и был удивлён, когда на крыльце появился подвижный, суховатый бритый человек с быстрыми и точными движениями. Только всмотревшись в его желтоватое монгольское лицо, я заметил сильную проседь в торчащих ёжиком волосах и жёстких усах. Резкие морщины залегли на запавших щеках, под выступающими скулами, и на выпуклом высоком лбу…

Мастерская — просторная неоклеенная комната с большими окнами — занимала половину дома. Среди множества эскизов и небольших картин выделялась одна, к которой меня как-то сразу потянуло. По объяснению Чорос-Гуркина, это был его личный вариант «Дены-Дерь» («Озера Горных Духов»), большое полотно которой находится в одном из сибирских музеев».

Я опишу этот небольшой холст подробнее, так как он имеет важное значение для понимания дальнейшего. Картина светилась в лучах вечернего солнца своими густыми красками. Синевато-серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зелёный покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу, у самых корней поваленного дерева. Мелкие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких, истерзанных ветром кедра поднимают густые ветви, словно взнесённые к небу руки.

На заднем плане прямо в озеро обрываются белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми рёбрами фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в озеро вал голубого фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная трехгранная пирамида, от которой налево вьётся шарф розовых облаков.

Левый край долины — трога — составляет гора в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Только редкие палевые полосы обозначают скалистые кручи. Гора стоит на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей спускаются к дальнему концу озера».

Художник рассказывает ученому легенду Озера и дает ему под запись подробное описание пути: «Место это в Катунском хребте, на его восточном конце. Это глубокое ущелье между Чуйскими и Катунскими белками. Километрах в сорока вверх по Аргуту от его устья, справа по течению, выходит речка Юнеур. Это место приметно потому, что Аргут даёт здесь кривун и устье Юнеур, а выходит в широкое плоское место. От устья его пойдёте вверх по Аргуту левым берегом, считайте так — километров шесть, и здесь, справа по ходу, окажется небольшой ключ или речка, если хотите. Речка-то небольшая, а долина очень широкая и глубоко уходит в Катунский хребет. По этой долине вам и ехать. Место сухое, лиственницы большие, раскидистые. Уже подниметесь высоко, когда встретите большой крутой порог, с него водопад маленький, и тут долина повернёт вправо. Дно долины будет совсем плоское, широкое, и на нём — цепью — пять озёр, одно от другого где с полверсты, где с версту. Последнее, пятое озеро, откуда дальше нет ходу, и будет Дены-Дерь. Вот и всё. Только смотрите не ошибитесь ущельями, а то там и долин, и озёр много… Да, вот вспомнил, хорошая примета! В устье ключа, куда повернёте с Аргута, будет небольшое болотце; на краю его, налево, стояла огромная сухая лиственница без сучьев, с двойной вершиной, как чёртовы вилы. Если ещё уцелела, по ней узнаете».

Уже после смерти Чорос-Гуркина (как обещал художник) Ефремов получает в дар этюд «Озеро горных духов» именно в тот момент, когда работает дома над поиском месторождения ртути в Средней Азии.

Рассматривая ртутную руду, он непроизвольно сравнивает ее физические и химические свойства с цветами (пигментами красок) на картине, а так же припоминает рассказ о самочувствии художника в момент его нахождения на озере при создании картины и совершенно неожиданно для себя делает открытие нового месторождения — озера ртути на Алтае…

Правда ли, что месторождение ртути было найдено на Алтае или в каком-то другом месте в Сибири, споры не стихают до сих пор, но факты остается фактами: картины находятся в государственных музеях г. Барнаула, Томска, Красноярска, Санкт-Петербурга, а произведения И. Ефремова хоть и имеют художественный вымысел, но построены на новой для страны науки — тафономии, благодаря, которой И.Ефремов предсказал открытие месторождения алмазов в СССР. Но это уже другая история.

Источник: рассказ «Озеро горных духов» И.Ефремов, 1942-1943 гг.

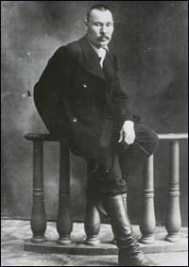

Чорос-Гуркин

Автопортрет

Григорий Иванович Гуркин (Чорос-Гуркин) родился 12 января 1870 года в селе Улала (ныне город Горно-Алтайск) Бийского уезда в семье кустаря-седельника из древнего алтайского рода «чорос». Позднее имя рода, прибавленное к фамилии, составило его псевдоним.

Как и многие русские художники, Григорий Иванович Гуркин был певцом своей малой родины. Правда, необходимо существенное уточнение, ибо горный Алтай, Алтай, Южная Сибирь — края, красотам которых художник посвятил свои талант и призвание, — под определение «малые» никак не подходят.

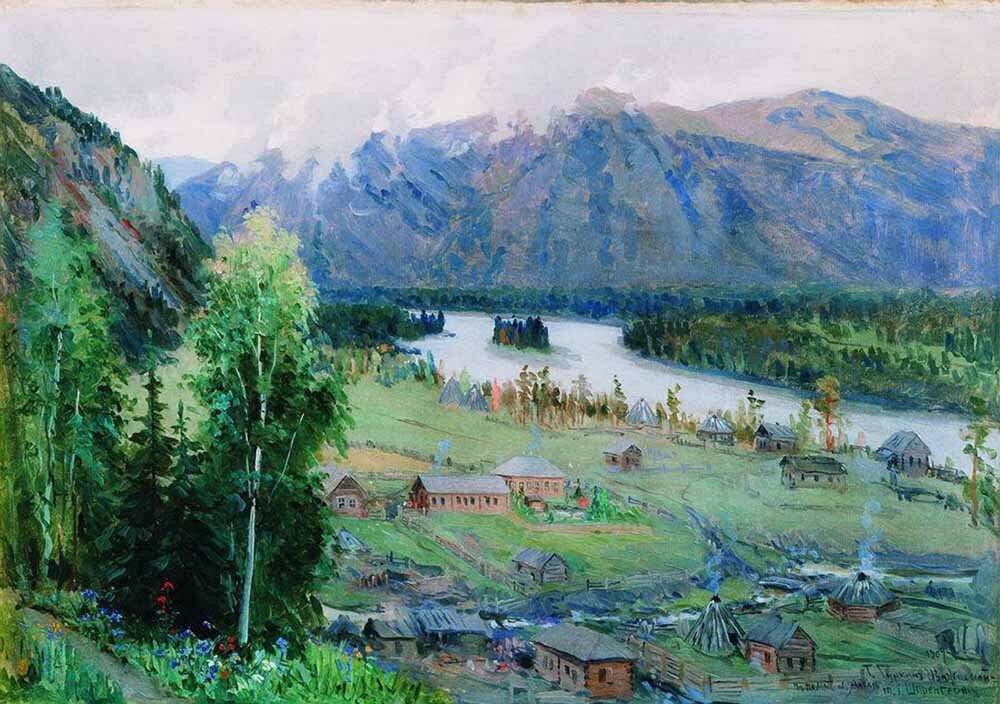

Катунь. 1906

Холст, масло. 45 x 64 см

Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул

Подросток научился рисовать в мастерских «богомазов» Тельгерова и Никифорова. Наряду с иконами молодой Г. Гуркин увлекся изображением чудесной природы горного Алтая и копированием репродукций из доходившего до столь отдаленных окраин журнала Нива.

Алтайцы. 1907

Холст, масло. 55 x 72 см

Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул

Алтай. Горная долина. 1909

Холст, масло. 73 x 108 см

Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул

В 1897 году он, благодаря стараниям добрых людей, разглядевших в его первых пробах несомненный талант, оказывается в Петербурге.

Столица встретила неприветливо: двери художественных мастерских и студий не открылись перед алтайским художником — самоучкой. Отчаявшись узнать что-либо определенное, Гуркин все же решился попробовать последнюю возможность и добился аудиенции у вице-президента Академии Художеств И.И. Толстого. Тут ему предложили показать работы И.И. Шишкину. При встрече с И.И. Шишкиным Г.И. Гуркин услышал следующее: «Зачем вам Академия?.. Вот вам мастерская, мольберт, краски, полотно, приходите сюда и пишите со мной». Так решилась судьба алтайского художника. Он не был принят в Академию художеств, но получил возможность работать под руководством самого И.И. Шишкина.

С Шишкиным начинающий художник проработал только зиму, но это время определило для него многое.

И.И. Шишкин все дни зимы 1898 года проводил в мастерской, болезнь брала свое, доктора и домашние запрещали выходить из дома. Свои последние месяцы и дни И.И. Шишкин посвятил новому ученику из далекого, еще почти никому неведомого Алтая. И.И. Шишкин как будто торопился все показать Г.И. Гуркину, всему его научить и развить.

Так, в упорной, без выходных, работе прошли осень 1897 и зима 1898 года. Г.И. Гуркин учился не только основам реалистического искусства, но главным образом, умению пристально вглядываться в природу и подмечать характерные черты ее жизни (строение дерева, растений, камней), то есть тому, чем И. И, Шишкин владел в совершенстве.

Уголок гостинной Шишкина За несколько месяцев совместной работы, Г.И. Гуркин получил от него, по существу, все, что ему было необходимо. Годы, проведенные затем в Академии художеств, были посвящены главным образом совершенствованию технического мастерства.

8 марта 1898 года И.И. Шишкин умер на руках Г.И. Гуркина.

После смерти учителя Г.И. Гуркин возвращается на Алтай, где живет около года. В марте 1899 года художник снова в Санкт Петербурге и подает в совет профессоров Академии прошение о зачислении его в мастерскую А.А. Киселева. Так он становится вольнослушателем его мастерской.

«Аносинский бор» 1903

С 1903 года Гуркин живет в Аносе, небольшом селе, расположенном на левом живописном берегу Катуни. Здесь, у подножия горы Ит-Кая, он построил дом, напротив просторную и светлую мастерскую. Большой сад и пруд, в котором отражались молодые пихты и березы, посаженные его руками. Шестигранная алтайская юрта в саду, соседство с любимой Катунью, на которую с террасы открывался великолепный вид, разнообразная по краскам природа Аноса и его окрестностей — все это содействовало творческому горению художника.

Юрта в саду художника. 1912

Холст, масло

Национальный музей им. А.В. Анохина, Горно-Алтайск, Республика Алтай

«Село Анос. Вид усадьбы»

1909

Холст, масло. 58 x 82.5 см

Государственный художественный музей Алтайского края

Так, в «Аносинском бору» (1903), «Папоротниках», «Сосне Аската» (обе 1906), картине «Оттепель. Весна в бору» (1900-е г.г.), «Катунь. Морозное утро»(1903), изображены глухие уголки леса, контрасты затененного первого плана с прорывами света на дальних планах.

В эти годы Г.И. Гуркин очень много времени уделяет разработке зеленого, летнего цвета природы. Если раньше в его работах этот цвет брался в упор, откровенно, то теперь художник находит для него массу оттенков, различных по тепло — холодности, звучанию. Нередко в зеленый цвет он вводит черный (жженую кость), который облагораживает его, обогащает.

Одной из самых красивых работ 1906 года является этюд «Пучка», который можно назвать симфонией зеленого цвета. Пучка — это сибирское название борщевика. Он характеризуется мощным трубчатым стеблем и большими сочными листьями. Растение занимает центральное место в композиции. Фоном для нее служит трава, склоны зеленых, покрытых лесом гор и небольшой кусок голубовато-зеленоватого неба.

|

|

Сосна Аската Сосна Аската |

1906-1907 годы можно назвать периодом творческой зрелости художника и признания его в Сибири.

Наиболее интересной работой этого периода является небольшая картина «Водопад Балык — Су» (1912). По сути дела это даже не водопад, а небольшой водосброс на одном из притоков Чулышмана. Вертикальная композиция предопределили форму холста. Почти всю середину его занимает пенистый поток, пробивший себе дорогу среди больших, покрытых мхом и плесенью валунов. По берегам ручья с боков и сверху его плотной стеной обступили и белоствольные березы и пихты.

Особенно удачно здесь изображение воды: она чистая, прозрачная, успокоенная внизу. Под ней различаются даже разноцветные камушки, вверху же она, возмущенная каменной преградой, белеет, как молоко, и, разбившись на рукава, обрывается вниз.

Эти годы оказались значительной вехой в творческой биографии художника. Он ищет собирательный образ алтайской природы, стремится к созданию такой картины, которая несла бы в себе глубокое идейное содержание, выражала не только внешнюю красоту природы Алтая, но и отношение к ней живущих там людей.

Художник как бы заново открывал для себя Алтай. Если прежде наблюдался преувеличенный интерес к таким моментам, как дикость, неприступность и заброшенность, то отныне и навсегда его привлекают, прежде всего, величина и красота родной природы. Именно в эти годы окончательно формируется основная заповедь его творческого кредо — «быть изобразителем красоты твоей, великий Хан Алтай».

Произведением, наиболее полно воплотившим поиски эпического образа алтайской природы, стала картина «Хан Алтай», законченная осенью 1907 года.

Замысел лучшей картины Гуркина «Хан Алтай» зрел, когда художник начал решать трудную задачу изучения и передачи различных состояний природы: «Не удается мне, — писал Гуркин, — воспроизвести Алтай в ненастную погоду… Тут он какой-то более сильный и величественный в красках и формах».

Об особенностях этого произведения и о своеобразном понимании природы алтайцами Г.Н. Потанин писал следующее: «Картина «Хан Алтай» не представляет в целом снимка с определенной местности. Это композиция по этюдам, среди вечных снегов Алтая.

Хан Алтай

Художник хотел в этой картине дать синтез впечатлений, который восприимчивый человек уносит с собой, пространствовав между алтайскими белками, тех настроений, которые породили в первобытном жителе Алтая религиозное чувство к его белкам, живущее и в нынешнем поколении обитателей этих гор.

Он не может назвать гору иначе, как Хан-Алтай, т.е. «царь Алтай» или «царственный Алтай».

«Хан-Алтай»

1907-1910

Холст, масло. 134.5 x 160.5 см

Государственный художественный музей Алтайского края

Величественная панорама горных хребтов предстает перед зрителями во всем своем первозданном и грозном виде. Длинные языки ледников и вечный снег обложили со всех сторон каменистые громады, протянулись по узким ущельям средь граненых пирамид, упершихся своими вершинами в мятущийся хоровод сумрачных облаков. Неприветливо и неуютно в этом царстве камня и льдов. Только горный орел да вечнозеленый кедр чувствуют себя здесь дома.

Подлинной монументальностью веет от созданного художником образа родной природы. Г.И. Гуркин сумел привести к единству определенный ряд впечатлений, вынесенных им из длительного изучения природы Алтая и жизни родного народа, отобрать в них наиболее значительное, и типичное.

Эмоциональную нагрузку в композиции, несет луч солнца, пробившийся сквозь мрачные, тяжелые облака и ярко осветивший, белое поле ледников и холодные грани серых утесов. Без него изображение природы производило бы на зрителя гнетущее впечатление.

Но ясное оптимистическое по звучанию пятно в самом центре картины смягчает дикую и суровую панораму разбушевавшейся стихии и позволяет надеяться на конечное торжество света.

И не только в красках нашло оно отражение, но и в его яркой прозе: «Я как бы вижу первый день мироздания! Когда после векового мрака ты, Хан-Алтай, впервые был освещен восходящим солнцем, как загорелись тогда твои причудливые скалы и как заблистали тогда твои изумрудные ледники! Как зацвело и затрепетало все вокруг, сливаясь в одну сплошную музыку, в один нескончаемый чудный аккорд природа ликовала… Божья песнь, как волосяная струна, прозвучала тогда и наполнила тебя музыкой природы грохотом водопадов и шумом бурных рек. И полилась та музыка через горы и стремнины, через цветущие и благовонные долины. Взбивая пену о громадные камни, неслась бурливая красавица Катунь. Шумели водопады, окрашиваясь радугой и серебряными нитями обвивая уступы скал твоих, Хан-Алтай!».

Большинство из более пяти тысяч произведений живописца, исполненных маслом, акварелью, карандашом, углем, пером, написано в жанре пейзажа (среди них — лучшие полотна художника «Хан-Алтай», «Озеро горных духов «Дены-Дер», «Корона Катуни», «Сосна Аската»).

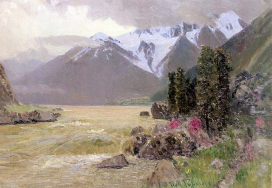

«Корона Катуни»

1910

Холст, масло. 105 x 145 см

Томский областной художественный музей

Озеро в Лаже. 1909

Холст, масло. 35 x 47 см

Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул

Картина «Озеро горных духов» стала еще при жизни художника широко известной. Смысловое толкование народного понятия «Озера горных духов» дал в каталоге выставки 1910 года. Ныне существует и другая версия картины, она исходит из мнения, что художник отобразил в своем полотне местность, связанную у алтайцев с обитанием злых духов. Эта версия подсказана рассказом И.А. Ефремова «Озеро горных духов».

В нем повествуется о художнике по фамилии Чоросов и упоминается о картине «Озеро горных духов». Историю создания картины писатель связывает с таинственными событиями, якобы происходившими у этого озера. И объясняет их далее воздействием ртутных паров на путешественников, проникавших в эту местность. И.А. Ефремов познакомился с Гуркиным в 1930-е годы во время своего путешествия по Алтаю. От всей картины, пишет Ефремов, веяло отрешенностью и холодной сверкающей чистотой. Художнику удалось создать здесь сказочно прекрасный, таинственный в своей неизведанности, но не фантастический, а реальный образ высокогорного Алтая. Гуркин показывает своим полотном, что величавая природа Алтая способна, внушать благоговение, и достойна почитания, с которым издавна относились к ней алтайцы.

«Озеро горных духов»

1910

Холст, масло 68 х 79

Иркутский областной художественный музей им. В.П.Сукачева

Живописец мастерски передал весеннее состояние природы высоко в горах с ее чистотой, ясностью и умиротворенность. Линия горизонта проходит достаточно высоко, что придает изображенному особую монументальность и устойчивость. Колорит картины выдержан в серовато-голубых и жемчужных тонах. Даже иные по своей природе желто-коричневые, охристые цвета первого плана приглушены настолько, что приобретают серый холодный отлив. Богатые оттенки холодного серого цвета создают впечатление цельности, лирической сдержанности и величавого покоя. Характерна для Гуркина и живописная техника этого произведения — легкие, мелкие мазки с тонкими переходами из одного в другой, с применением лессировок, удачно передающих прозрачность воздуха, весенней глади озера. Прозрачность живописного слоя создает впечатление скорее акварельной, а не масляной живописи.

В годы советской власти Г.И. Гуркин принимал участие в политических событиях, охвативших окраинные районы России. Пять лет провел в эмиграции в Монголии и Туве (1821—1925). Все же основным видом деятельности для него оставалось творчество. С 1925 года он много делал для развития изобразительного творчества в областях Южной Сибири.

Река Куюм. 1911

Холст, масло

Национальный музей им. А.В. Анохина, Горно-Алтайск, Республика Алтай

Озеро Каракол. 1916

Холст, масло

Национальный музей им. А.В. Анохина, Горно-Алтайск, Республика Алтай

Художник не просто много рисовал и писал, но и собирал героические сказания, народные сказки, легенды, песни, образцы музыки и прикладного искусства. «По понятиям алтайцев, Алтай не просто горы, леса, реки, водопады, а дух, щедрый, богатый исполин великан. Для живущего здесь народа Алтай живой. Сказочно красив он своей многоцветной одеждой лесов, трав, туманы, его прозрачные мысли, бегут во все страны мира. Озеро его глаз, смотрящие во Вселенную. Водопады и реки — его речь и песни о жизни, о красоте земли, гор» — так не раз объяснял народное понимание природы и так хотел выразить Алтай в своих работах Григорий Иванович.

«Вид на Белуху»

1926

Холст, масло. 38 x 52.5 см

Национальный музей Республики Алтай имени А.В.Анохина

Жизнь и творчество живописца оборвались трагически: ему не простили «заблуждения» первых послереволюционных лет. В 1937 году он был арестован и скончался в заключении. Многочисленные работы Г.И. Гуркина в большинстве музеев Сибири — лучшая память о замечательном алтайском художнике.

Гуркин Григорий Иванович

Чорос Гуркин — Певец Алтая Гуркин Г.И. о жизни алтайского художника

Хан-Алтай. Художник Г.Чорос-Гуркин.

http://www.art-catalog.ru/artist.php?id_artist=85

http://www.artsait.ru/art/g/gurkin/main.htm

http://www.altai-photo.ru/stuff/ludi/choros_gurkin_biografija_mastera/25-1-0-24

Г. И. Чорос-Гуркинниҥ чӱмдемелдериниҥ јайалган тӱӱкизи

17.03.2020

Г. И. Чорос-Гуркинниҥ чӱмдемелдериниҥ јайалган тӱӱкизи керегинде куучынды баштаардаҥ озо, бӱгӱнги ӱйеге Чорос-Гуркин тӧрӧл тилин билген бе деген јарт эмес суракка каруу берели. Ол нениҥ учун чӱмдемелдерин орус тилле бичиген? Бис оны орус тилдӱ јурукчы деп айдарыс па, ол сӧстиҥ алтай јурукчызы болуп неле аҥыланат?

Гуркин деп ӧбӧкӧ карган адазыныҥ Кӱрке (Тыдыков) деп адынаҥ бӱткен, «Чорос» оныҥ сӧӧгинеҥ. XIX чакта, качан Алтайда христианизация башталарда, крестке тӱшкен алтайлар орус аттарлу боло берген. Онойып, темдектезе, Киприйен Михаил Васильевич Чевалков боло берген. Г. И. Гуркинниҥ ӧбӧкӧзинде, 20-чи чактыҥ 20-30 јылдарындагы ӧскӧ дӧ алтай бичиичилер М. В. Мундус-Эдоковтыҥ, П. А. Чагат-Строевтиҥ ле ӧскӧлӧриниҥ де ӧбӧкӧзинде ок чылап, сӧӧги бичилген. Оныла олор бойыныҥ алтай укту болгонын кӧргӱскендер.

XIX чактыҥ экинчи јарымыныҥ бичиичилери (М. В. Чевалков, И. М. Штыгашев, Г. И. Чорос-Гуркин) эки тилдӱ болгон. Онызы ол ӧйдиҥ аҥылузы. Келген шиҥдеечилер ле јорыкчылар јербойыныҥ тилин ӱренип, база эки тилдӱ боло беретен (темдектезе, В. В. Радлов, В. И. Вербицкий, А. В. Анохин ле ӧскӧлӧри). Церковно-приходской школдо ӱредӱ алтай тилге кӧчӱрилген бичиктерле ӧткӱрилген.

Г. Чорос-Гуркинниҥ тӧрӧл тилин билгенин бир канча улус, учуралдар керелейт. Е. М. Чапыев (1910-2001) баштап ла Чорос-Гуркинле туштажуларда ол алтайлап билбес деп, оныла орустап куучындашканын айткан. Е. Чапыев тӧртинчи катап туштажып, ол тӧрӧл тилиле кӧнӱ, јайым куучындажып турганын кайкаган.

Алтай поэт Паслей Самыктыҥ Шабалин аймактыҥ Каспа јуртында јаткан энези, Тодошева-Самыкова Торкочы Табачиновна (1917), Чорос-Гуркинле куучын тӧрӧл алтай тилле ӧткӧнин керелеген керектерди айткан. Оныҥ айтканыла, «алтайлап ол токыналу куучындаган».

В. Ф. Тозыякованыҥ (1924) айтканыла, алтай кижи оныла орустап куучындашканда, тӧрӧл тилине коручыл болгон. Оныҥ сӧстӧри: «Кӱлдеҥ чыгала, орустагылап турар». Е. С. Туянина-Чунижекованыҥ (1936) ада-энезиниҥ эске алынганыла, украин укту эпшиле јуртаган Чорос-Гуркин балдарын алтай тилге ӱредип, алтай тилдиҥ урокторын ӧткӱрген. Онойдо ок јурукчы Чорос-Гуркин бойыныҥ этнографический јуруктарында јетирӱлерди орус ла алтай эки тилле бичиген. Бу ончозы јурукчы тӧрӧл тилин јакшы билерин керелейт.

И. Штыгашев бойыныҥ ӱлгерлерин тӧрӧл шор тилиле бичигени јарлу, кудайдыҥ бичимелдерин орустаҥ тӧрӧл тилине кӧчӱрген. Чорос-Гуркин нениҥ учун бойыныҥ чӱмдемелдерин орус тилле бичигенин кезик шиҥдеечилер «Гуркин орус православный миссияныҥ школында ӱренген» деп јартайдылар. Мында оныҥ јайаандыгыныҥ амадуларын ла ууламјыларын, чокымдаза, чӱмдемелдери кемге учурлалган, качан ла нениҥ учун бичилгенин јартап алары учурлу.

Г. И. Чорос-Гуркин јурукчыныҥ узына Петербургта ӱренген, литературада јайалтазы дезе оныҥ јуруктарыныҥ эҥ баштапкы кӧрӱзи ӧткӧн Томскто (1907 јылдыҥ јаҥар айыныҥ 23-чи кӱни) ачылган. Г. И. Чорос-Гуркинниҥ литературалык чӱмдемелдери јуруктарына јартамал-коштончы болуп бичилген.

Искусствовед В. И. Эдоков «Возвращение мастера» деп бичигинде (1994) бичиген: «Јурукчы (Г. И. Чорос-Гуркин — Н. К.) оныҥ (Алтайдыҥ — Н. К.) ар-бӱткениниҥ јаҥыс ла јаражын кӧргӱзерге эмес, је анайда ок Сибирьдиҥ кӧрӧӧчизин бойыныҥ калыгыныҥ ич-кӧгӱс культуразыла таныштырарга амадаган». Оноҥ ары ол чокымдайт: «Ого кееркедим искусствоныҥ аргалары ас, једикпес деп билдирген ле ол болушка литератураныҥ эп-аргаларын тузаланган ла Томсктыҥ «Сибирская жизнь» газединде адын бичибей, «Алтай» (Алтай кижиниҥ ӧскӧ јерде ый-сыгыды) деп очеркин чыгарган, ондо кӧрӱниҥ јажытту тереҥ учурын ачкан…». Оныҥ «Литературное творчество Г. И. Чорос-Гуркина» деп статьязында «очеркте Г. Г. деп инициалдарла кол салылган» деп темдектелген. Мында Г. И. Чорос-Гуркинниҥ «Сибирская жизнь» газетте 1907 јылдыҥ јаҥар айыныҥ 7-чи кӱнинде чыккан «Алтай кижиниҥ ӧскӧ јерде ый-сыгыды» деп чӱмдемели керегинде айдылган.

Соҥында ол «Алтай» деп атту ла «Алтай кижиниҥ ӧскӧ јерде ый-сыгыды» деп алдында база бир бажалыкту боло берген. Текст башка-башка чыгармаларда кыскарта берилген, толо бойы В. И. Эдоковтыҥ ӧрӧги бичигинде чыккан. Искусствоведтер оныҥ жанры јанынаҥ башка шӱӱлтелер берген. Озо ол очерк деп темдектелген, соҥында ол Алтайдыҥ јаражы керегинде кожоҥ-гимн деп адалган. Учында ол «прозалу ӱлгер» деп айдылган. Баштапкы критиктердиҥ этнограф Г. Н. Потанинниҥ («Сибирская жизнь», 1907, јаҥар айдыҥ 29-чы кӱни) ле Л. П. Базанованыҥ («Сибирская жизнь», 1907, јаҥар айдыҥ 30-чы кӱни) шӱӱлтелериле, бу чӱмдемел алтайлардыҥ «Кан-Алтай» деп јарлу тӱӱкилик кожоҥына тӧзӧлгӧлӧнгӧн, ол кийнинде бу чӱмдемелдиҥ эҥ баштапкы ады кубуларына экелген.

Г. И. Прибытковтыҥ «Чорос-Гуркин» деп бичигинде (Горно-Алтайск, 2000) јурукчы Г. И. Чорос-Гуркинниҥ та нениҥ де учун Эрлик деп псевдонимдӱ литературалык эки чӱмдемели адалат: «Алтайцы и Катунь» ла «Праздник реки Катунь». 1915 јылдагы кӧрӱниҥ јуруктарыныҥ каталогында чӱмдемелде Г. И. Чорос-Гуркин деп ат бичилген. Айдарда, бу чӱмдемел 1911 јылда бичилген, оныҥ баштапкы ады «Алтай и Катунь» деп ӧскӧ атла солылган. Г. И. Прибытковтыҥ чын шӱӱлтезиле, «ийделӱ, чӧрчӧктий байлык ла јараш Алтайдыҥ ла оныҥ кызы Кадынныҥ кеберин јурап, автор Алтайды бичигенин тӱнниҥ јуругыла, агаш айылдагы алтайдыҥ тӱжине тӧрӧл јери ӧскӧ болуп тӱжелгениле божодот: «…оныҥ алдында озогы амыр јылдары турат… Алтайда јӱрӱм амыр, јайым барып јат… Тегин албаты карындаштардый јуртайт». Оноҥ ары јӱрӱм ӧскӧ јуралат: «Јаҥы улус келет, бойыныҥ ээжилерин кийдирет, калјуургылайт: кӱйӱниш, тӧгӱндеш, ӧштӧш, кыйыкташ… Оныҥ сӱӱген Алтайы тонодот, уурдадат… Кӧгӱсте тереҥ ачыныш ла ӧрттий ачу кунугыш…». Турултазында чӱмдемелде јӱк Алтайдыҥ ла Кадынныҥ кеберлери эмес, је анайда ок оныҥ ээзиниҥ, алтай кижиниҥ кебери берилген.

«Алтай и Катунь» деп чӱмдемел «Памятное завещаниеде» (Горно-Алтайск, 1990) кыскарта берилген, толо бойыла В. Эдоковтыҥ «Возвращение мастера» (1994) бичигинде берилген. Искусствоведтиҥ бичигениле, «…јурукчы оны (Кадынды — Н. К.) јаҥыс ла јурукта мактаган эмес. Ол сууга ӱлгерлер учурлаган, ол керегинде бойыныҥ кӧрӱлериниҥ каталогторына јартамалдарда, газеттерде ле журналдарда статьяларда, бойыныҥ нӧкӧрлӧрине ле тӧрӧӧндӧрине бичиген самараларда бичиген». Оноҥ ары искусствовед чокымдаган: «Гуркин кайда ла кандый ла учуралда Кадынды мактап, оны сӱӱгени керегинде кожоҥ чӱмдеген». Ӧрӧ адалган чӱмдемелдиҥ жанры лирический очерк деп темдектелген. Бистиҥ шӱӱлтеле, прозалу ӱлгер деп айтсабыс, очерк дегенинеҥ чокым ла кеен ошкош. Оныла коштой В. Эдоков Г. И. Чорос-Гуркинниҥ сӱӱген жанры прозада ӱлгер деп, бойы да чокымдаган. Ондо автордыҥ сезими, кӱӱн-санаазы, санааркажы кӧп айдылган. Ӧскӧ сӧслӧ, бу прозада лириказы кӧп.

Г. И. Чорос-Гуркинниҥ кезик јуруктарыныҥ каталогторында албатыныҥ орус тилге кӧчӱрилген кожоҥдорыла јартамалдар берилгени јарлу. Онойып, темдектезе, «Озеро Кара-Кол» (1910) јурукла кожо албатыныҥ кожоҥы берилген. В. И. Эдоковтыҥ айтканыла, Г. И. Чорос-Гуркин бу кӧлди «Озеро Каракол» деп чӱмдемелинде сӧслӧ јураган ла баштап ла оны Бийсктиҥ «Свободный Алтай» газединде 1913 јылдыҥ тулаан айыныҥ 28-чи кӱнинде, оноҥ 1917 јылдыҥ кандык айыныҥ 17-чи кӱнинде кепке баскан. Чорос-Гуркин Томскто јӱреле, ады јок база бир чӱмдемелин бичиген. Искусствовед В. И. Эдоков оны јурукчыныҥ Томсктогы краевед музейдиҥ архивинде кичеелген бичинер бичигинеҥ тапкан. Соҥында прозада бу ӱлгер «Алтай» деп адалып, «Памятное завещаниеде» чыккан. Ол 1918 јылдыҥ куран айыныҥ 19-чы кӱнинде Томскто университеттиҥ садында чӱмделген. Оны ӱлгер этирте поэт Б. Бедюров јазаган. Бу ончозы Чорос-Гуркинниҥ сӧстиҥ јурукчызы болуп ӧскӧнин керелейт.

Бу чӱмдемелдиҥ бичилген тӱӱкизи керегинде В. И. Эдоков мынайда бичийт: «1917-1919 јылдардыҥ революциязыныҥ косколоҥду ӧйи оныҥ салымында, арчылбас ис артырган, ондый ок ис оныҥ јайаандык энчизинде база арткан. Тыш айалгалардаҥ улам ого алтайлардыҥ национальный јайымданар кыймыгузыныҥ башчызыныҥ јӱгин апарарга келишкен. Оныҥ эки революцияныҥ толкузыла политикага соордыртып, кыска ӧйгӧ эткен керектери оныҥ кееркедим искусстводогы једимдерин јарым чакка кӧлӧткӧлӧп салган. Тӧрӧлинеҥ ыраакта ол бойын ӧскӧ јердиҥ кижизиндий сескени кайкал эмес, бойыныҥ агару санааларын ла кӱӱн-табын тирӱ немедий «Алтайына» айдып, политикадаҥ мойножып, «Улу Хан Алтайыныҥ јаражыныҥ чӱмдеечизи болорго» амадаган. Ол бичиген: «Меге мында кунукчылду, кару Алтайым. Мында ончозы меге ӧскӧ — ар-бӱткени де, улузы да. Олор политика эткей, ороонды корулагай, јаргылагай, јурукчы меге дезе мениҥ Улу Хан Алтайымныҥ јаражыныҥ чӱмдеечизи болуп иштеери баалу».

Бот, нениҥ учун ол Алтайына јанарга јӱткиген, чокымдаза, јайаарга јӱткиген. Оныҥ кӱӱн-санаазы мындый јолдыктардаҥ сезилет: «Оныҥ учун бир ле арга. Алтайдӧӧн јанар ла оныҥ искусствозын ӱренер, мен ого бойымды учурлаар јаҥду».

Чорос-Гуркинниҥ чӱмдемелдериниҥ тӧзӧлгӧлӧри јанынаҥ В. Эдоков мынайда темдектеген: «Олор алтай калыктыҥ фольклор јаҥжыгуларына тӧзӧлгӧлӧнгӧн лӧ калыктыҥ Алтайдыҥ ар-бӱткени керегинде кӧрӱм-шӱӱлтезин, оны сӱӱгенин керелеп турганыла јилбилӱ». Бу ончозы оныҥ поэт кӧрӱми ле санаа-кӱӱни албатылык тереҥ тазылдузын керелейт. Чорос-Гуркин алтай литературага орус тилдӱ јайаан иштериле кирген. Мында ок тӱӱкилик-литературалык јайаан иштиҥ аҥылузы сезилет. Мындый ок керек Урал-Поволжьениҥ, Сибирьдиҥ ӧскӧ дӧ кӧп национальный литератураларында туштайт. Онойып, Г. И. Чорос-Гуркинниҥ эҥ артык чӱмдемелдери Томскто ло Алтайда чӱмделген, не дезе, јурукчыныҥ самаралары бойыныҥ кееркедимиле литературалык чӱмдемелдерге келижет.

В. И. Эдоковтыҥ ла Г. Прибытковтыҥ бичиктеринде ӧрӧ адалган чӱмдемелдердеҥ ӧскӧ база да чӱмдемелдер керегинде айдылган. Ол тоодо В. Эдоковтыҥ бичигинде кычыраачылар билбес бир канча чӱмдемелдер айдылат, темдектезе, «Рассказ о Рахмановских ключах», «Праздник реки Катунь», «По голубому Алтаю» ла ӧскӧлӧри де. Келер ӧйдӧ олорды бичигениниҥ тӱӱкизин чокымдап, поэтиказын шиҥдеп, ол чӱмдемелдерди, керектӱ болзо, алтай литратураныҥ тӱӱкизине кийдирер керек.

Н. КИНДИКОВА,

литературовед, билимчи

(2006 јылда чыккан «Оносские встречи» бичиктеҥ алтайга кӧчӱрилген)

ТОП

Положение о конкурсе стихов собственного сочинения, посвященном 20-летию молодежного приложения «Јылдыстык» газеты «Алтайдыҥ Чолмоны», «Јайым толкулар» («Вольные волны»)

УТВЕРЖДАЮ Приказом главного редактора АУ РА «Редакция газеты «Алтайдын Чолмоны» от 12.01.2023 №6 __________ Триянова С.В. Положение о конкурсе стихов собственного сочинения, посвященном 20-летию молодежного приложения «Јылдыстык» газеты «Алтайдыҥ Чолмоны», «Јайым толкулар» («Вольные волны») Общие положения Положение определяет условия, основы организации и порядок проведения конкурса, посвященного 20-летию приложения «Јылдыстык» республиканской массовой газеты «Алтайдыҥ Чолмоны».

Јаҥарыс бистиҥ Алтайга јаҥыланзын

Јаҥы Койон јылдыҥ бажында телеҥит јаҥарыс коштойындагы Алтай крайда профессионал студияда јыҥыраганын интернетле «нӧкӧрлӧжип» турган улус уккан-кӧргӧн лӧ болбой. Оны кӧргӧн кижиниҥ база ла катап «Улаган тыҥ!» деп, кӧксине чабынар кӱӱни келер. Бу узак јолды кӱчсинбей, Улаган аймактыҥ кеендикти, узанышты ла спорттыҥ албаты бӱдӱмдерин элбедер тӧс јериндиҥ башкараачызы Мерген Тельденовко, Алтай Республиканыҥ ат-нерелӱ артисттери Марина

Јӱректиҥ јылузын сыйлаган эпшилерге

П. В. Кучияктыҥ адыла адалган эл драма театрда тулаан айдыҥ 7-чи кӱнинде тергеебистиҥ ӱй улузына учурлай кӧдӱриҥи ӧтти. Алтай Республиканыҥ башчызы, башкарузыныҥ председатели О. Хорохординниҥ айтканыла, «ӱй улустыҥ албатылар ортодо кӱни – эҥ јарык ла сӱӱген байрамдардыҥ бирӱзи. Кажыбыста ла јӱрегиске јуук ӱй улузыс бар. Олор биске эҥ ле јакшызын сыйлайдылар. «Ӱй улус кандый да

Григорий Иванович Гуркин родился в 1870 году в селе Улала (ныне Горно-Алтайск) Бийского уезда Томской губернии в семье кустаря-алтайца из рода Чорос.

Мальчиком Гуркин учился в миссионерской школе родного села, а в свободное время часто заходил в иконописную мастерскую, где с удовольствием выполнял мелкие поручения: растирал краски, помогал ученикам готовить доски. Но однообразный перевод по шаблону глаз, носов, бровей скоро наскучил Григорию, и он все чаще стал рисовать то, что видел вокруг себя.

В 13 лет Григорию пришлось закончить образование, но по просьбе начальника миссии отца Макария (в миру — Михаила Андреевича Невского, впоследствии высокопреосвященного митрополита Московского и Коломенского) он еще полтора года работал в иконописной мастерской. Вскоре мастерскую распустили: часть мастеров переехала в Бийск и там образовала артель.

Не осознавая еще своего дарования, Гуркин пытался зарабатывать на жизнь преподаванием: 5 лет работал учителем в Улале, затем в селе Паспауле. Все же стремление к искусству победило, и в 1890 году он переехал в Бийск, и поступил в иконописную мастерскую. Быстро пройдя путь от ученика до ведущего мастера артели, он работал в ней до 1894 года, потом перешел на более выгодных условиях к подрядчику по постройке иконостасов Борзенкову.

Биография Гуркина — Алтайский художник

Но это лишь внешняя канва биографии художника. Ведя учительскую работу и совершенствуясь в иконописном ремесле, он пополнял запас наблюдений, и все тверже становилось убеждение посвятить себя искусству. Все эти годы Гуркин буквально не расставался с альбомами. Уже эти рисунки — пейзажи и жанровые сцены — показывают наблюдательность автора, тщательность прорисовки деталей и в то же самое время стремление передать общее впечатление, от увиденного.

Первым подлинным образцом Гуркинского творчества ранней поры является картина «Жертвенная ночь» или (Камлание), написанная в 1895 году. Она по своему значению является этапным произведением, поскольку в ней, воплотился результат его предшествующего развития, и одновременно, она стала началом его большого пути в искусстве. Непосредственность, задушевность в передаче элегического состояния природы, главное — смелость, с какой автор картины преодолел колористические трудности, вызванные изображением сложного освещения.

В 1896 году Г.И. Гуркин познакомился с приехавшим в Бийск на каникулы учеником регентских курсов Петербургской певческой капеллы Андреем Викторовичем Анохиным. А. В. Анохин, которому тогда было всего двадцать два года, знал несколько европейских языков и занимался не только музыкой, но и историей, этнографией и фольклором родного края.

Он со вниманием и серьезностью отнесся к Гуркинскому влечению к искусству, и стал горячо убеждать его всерьез заняться развитием своего таланта. А для этого в те времена был только один путь — ехать в Санкт-Петербург.

Не без колебаний Гуркин согласился. К тому времени он уже был семейным человеком, на его попечении находилась жена, но А. В. Анохин был напорист, и страсть хотя бы одним глазком взглянуть в музеях столицы на творения великих мастеров, в конце концов, победила. Г.И. Гуркин решился.

Потребовался еще целый год упорного труда, прежде чем было собрано 800 рублей, из которых половина была оставлена жене, а с другой половиной осенью 1897 года два друга отправились в далекую столицу.

Столица встретила неприветливо: двери художественных мастерских и студий не открылись перед алтайским художником — самоучкой.

Отчаявшись узнать что-либо определенное, Гуркин все же решился попробовать последнюю возможность и добился аудиенции у вице-президента Академии Художеств И.И. Толстого. Тут ему предложили показать работы И.И. Шишкину. При встрече с И.И. Шишкиным Г.И. Гуркин услышал следующее: «Зачем вам Академия?.. Вот вам мастерская, мольберт, краски, полотно, приходите сюда и пишите со мной». Так решилась судьба алтайского художника.

Он не был принят в Академию художеств, но получил возможность работать под руководством самого И.И. Шишкина. С Шишкиным начинающий художник проработал только зиму, но это время определило для него многое.

И.И. Шишкин все дни зимы 1898 года проводил в мастерской, болезнь брала свое, доктора и домашние запрещали выходить из дома. Свои последние месяцы и дни И.И. Шишкин посвятил новому ученику из далекого, еще почти никому неведомого Алтая. И.И. Шишкин как будто торопился все показать Г.И. Гуркину, всему его научить и развить.

Так, в упорной, без выходных, работе прошли осень 1897 и зима 1898 года. Г.И. Гуркин учился не только основам реалистического искусства, но главным образом, умению пристально вглядываться в природу и подмечать характерные черты ее жизни (строение дерева, растений, камней), то есть тому, чем И. И, Шишкин владел в совершенстве.

За несколько месяцев совместной работы, Г.И. Гуркин получил от него, по существу, все, что ему было необходимо. Годы, проведенные затем в Академии художеств, были посвящены главным образом совершенствованию технического мастерства.

После смерти учителя Г.И. Гуркин возвращается на Алтай, где живет около года. В марте 1899 года художник снова в Санкт Петербурге и подает в совет профессоров Академии прошение о зачислении его в мастерскую А.А. Киселева. Так он становится вольнослушателем его мастерской. Однако в Академии Г.И. Гуркин появлялся редко и почти все время работал на родине самостоятельно.

В декабре 1900 года он по состоянию здоровья уезжает на Алтай, где живет до 1901 года. Следующий год и половину 1903 года Г.И. Гуркин работает в Санкт Петербурге, а к лету вновь, уезжает на родину. Только в конце 1904 года Г.И. Гуркин возвращается в Академию. После очередного приезда в Санкт Петербург в ноябре 1904 года Г.И. Гуркину было разрешено представить картину на соискание звания художника. Однако последующие события помешали этому. Надвигалась революция 1905 года.

С февраля 1905 года до 1906 года занятия в Академии художеств прекращаются. Закрытие Академии и отказ от стипендии ставят Г.И. Гуркина в безвыходное положение. Он уезжает на родину.

С 1903 года Гуркин живет в Аносе, небольшом селе, расположенном на левом живописном берегу Катуни. Здесь, у подножия горы Ит-Кая, он построил дом, напротив просторную и светлую мастерскую. Большой сад и пруд, в котором отражались молодые пихты и березы, посаженные его руками.

Шестигранная алтайская юрта в саду, соседство с любимой Катунью, на которую с террасы открывался великолепный вид, разнообразная по краскам природа Аноса и его окрестностей — все это содействовало творческому горению художника, постигавшему тайны мастерства, тайны общения с природой.

Именно в эти годы окончательно формируется основная заповедь его творческого кредо — «быть изобразителем красоты твоей, великий Хан Алтай». Один из первых алтайцев, осознавший всю важность просвещения, он был увлечен возможностями искусства в изображении и познании природы. Последующие годы можно назвать периодом творческой зрелости художника и признания его в Сибири.

Время это охватывает 1906-1907 годы.Пробудившееся национальное самосознание заставляло его разносторонне и глубже изучать жизнь своего народа, чтобы нагляднее и убедительнее выразить его в искусстве. Оно же побудило его с этого времени подписывать свои произведения не просто Г.И. Гуркин, а Г.И. Чорос — Гуркин, то есть алтаец из рода Чорос.

Следующий (1907) год оказался значительной вехой в творческой биографии художника. Он ищет собирательный образ алтайской природы, стремится к созданию такой картины, которая несла бы в себе глубокое идейное содержание, выражала не только внешнюю красоту природы Алтая, но и отношение к ней живущих там людей.

Произведением, наиболее полно воплотившим поиски эпического образа алтайской природы, стала картина «Хан Алтай», законченная осенью 1907 года. Первая персональная выставка Г.И. Гуркина была открыта в Томске в 1907-1908 годах, вторая — в Томске в 1910 году и в этом же году ее увидели в Иркутске, а затем в Красноярске. В 1911 году персональная выставка художника прошла в Барнауле, а в 1915 — опять в Томске.

На выставке, организованной Томским Обществом любителей художеств в декабре 1907 — январе 1908 года, было представлено триста восемь работ. Большое место в экспозиции заняло изображение горных рек, особенно «неугомонной красавицы» Катуни. По откликам сибирских газет выставка имела большой успех.

Уже с первой выставки зритель уносил цельное впечатление, ощущение своеобразия алтайской природы с ее холодноватым колоритом, чистым и прозрачным горным воздухом. Неделя, когда экспонировались произведения художника, была названа «неделей Гуркина». Успех окрылил живописца. Он с головой уходит в работу.

Картина Гуркина Г.И. — Озеро духов

Вторая персональная выставка Г.И. Гуркина открылась 3 марта 1910 года в Томске. На ней было представлено 242 работы. Лучшие среди них «Озеро Тайменье», знаменитое произведение художника «Озеро горных духов» (обе 1910 г.), «Корона Катуни»(1910).

В 1911 году Гуркин делает выставку в Барнауле. На выставке уделено место и жанровым картинам, изображающим некоторые бытовые сцены из жизни алтайцев. Но жанр в произведениях Г.И. Гуркина занимает лишь второстепенное место, а, главным образом, художник, как пейзажист, выдвигает на первое место алтайскую природу и отдается ей почти весь…».

Затем, вплоть до 1915 года, Гуркин не делал больших выставок. Он часто ездил по Алтаю, писал этюды, портреты, картины, много рисовал.

Шестиугольный алтайский аил стоял в глубине сада художника прямо под окнами мастерской. Зимой он пустовал, а летом служил удобной и прохладной кухней. Окруженный молодыми березками аил всегда был излюбленным местом для художника в любую пору года, особенно осенью и зимой, когда холодная, ненастная погода мешала работать на воздухе.

Следующие 1913-1914 годы Гуркин не совершал длительных поездок. Все это время он работал в Аносе. Известность его росла, появились ученики, новые друзья, знакомые, так что дом его редко бывал без гостей, особенно летом.

Долголетняя дружба, основанная на глубоком взаимопонимании и любви к Алтаю, связывала Гуркина с известным русским и советским писателем, автором романа «Угрюм-река» В.Я. Шишковым. В то время путейский инженер и начинающий писатель жил в Томске, был близок к Г. Н. Потанину и через него, по всей вероятности, познакомился с алтайским пейзажистом.

В марте 1915 года Г.И. Гуркин устаивает свою третью по счету выставку в Томске. Распорядителем ее был В.Я. Шишков. Выставка получилась грандиозной. Здесь было все лучшее, созданное Г.И. Гуркиным за двадцать лет творчества.

Г.И. Гуркин любил Алтай вдохновенно и искренне. Он любил свой народ, его историю, самобытность его духовной жизни. Природа и народ сливались в его представлении в обобщенное понятие Родины, которое он называл одним словом Алтай.

Г.И. Гуркин восторженно встретил известие о Великой Октябрьской социалистической революции, однако Советская власть прочно установилась на Алтае не сразу.

С первых же дней революции Г.И. Гуркин был, втянут в общественно-политические дела. Не разобравшись в сложной политической ситуации в стране в целом, в Сибири и на Алтае в частности, он согласился стать сначала председателем Алтайской Горной думы, созданной под руководством эсеров, а затем Каракорумской Управы — националистической организации, созданной также эсерами.

От буржуазно — демократической в начале своей деятельности, более реакционной. Затем, после бело-чешского мятежа и начала гражданской войны, к контрреволюционной политике — вот тот путь, который проделала Горная дума, а затем Каракорумская Управа с июня 1917 по июль 1918 года, когда в Горном Алтае был установлен военно-империалистический режим Колчака.

В период Колчаковского режима Г.И. Гуркин был дважды арестован колчаковцами и заключен в тюрьму города Бийска.После того, как он был выпущен из тюрьмы, художник решил покинуть Алтай. В первой половине декабря 1919 года он вместе с двумя сыновьями (дома остались жена и двое других детей) двинулся по Чуйскому тракту к монгольской границе. Надписи на работах 1920, 1921 года гласят, что пребывание в Монголии было связано с двумя пунктами — небольшим городком северо-западной Монголии Уланком и местечком Улясы.

Во второй половине 1921 года Г.И. Гуркин вместе с отрядом известного руководителя тувинских партизан Сергея Кочетова, который в сентябре 1921 года совершал рейд по территории Монголии, из Монголии перебирается в Туву. С этого времени и до того, как Г.И. Гуркин переселился в Кызыл, он жил в Атамановке (ныне Кочетово), где работал учителем в русской школе.

В середине 1925 года, незадолго до отъезда на Алтай, Г.И. Гуркин переезжает в Кызыл — столицу Тувы. Тувинский период характеризуется тем, что художник убеждается, что только Советская власть есть власть народная и справедливая. Г.И. Гуркин устанавливает связь с родным Алтаем.

Мечтает вернуться на Родину и для этого пишет в октябре 1924 года письмо в Москву в Комиссариат иностранных дел СССР. Прося разрешения вернуться, домой, заверяя Советское правительство, что отдаст все свои силы, опыт и знания делу развития культуры алтайского народа. Такое разрешение он получает и осенью 1925 года отбывает на Алтай.

Сибирь оказывает ему теплую встречу. В Новосибирске состоялась выставка, организованная газетой «Советская Сибирь» в помещении ее собственной редакции, она «представляла до 200 картин, этюдов, рисунков-портретов, в том числе последние работы. Просмотр экспонатов показал, что талант этого алтайского самородка не иссякает». После выставки в Новосибирске он выехал в Улалу.

В Улале, ставшей к тому времени столицей автономной области, Гуркин узнает, что его дом и мастерская в Аносе национализированы, и семья живет в чужом доме. Визиты к начальству ни к чему не привели. Молодое руководство области еще не могло определить своего отношения к возвращенцу и Г.И. Гуркин на некоторое время поселяется в Улале.

В эти годы происходит интенсивное объединение и сплочение художественных сил молодых республик под знаменами А. Х. Х. Р. (Ассоциация художников революционной России). Шла напряженная подготовка к 8-й выставке А. Х. Х. Р. «Жизнь и быт народов СССР».

Выставка открылась 3 мая 1926 года. Произведения Г.И. Гуркина не затерялись среди почти двух тысяч произведений других художников. В предисловии к каталогу 8-й выставки А. Х. Х. Р. А.В. Луначарский писал: «Отмечу еще замечательные по тонкости живописи, прямо-таки драгоценные по краскам пейзажи Г.И. Чорос — Гуркина, Ойротского художника. Как забралась на Алтай такая утонченная техника — я уж не знаю».

Если на одной выставке Г.И. Гуркин показал всего четыре небольшие картины, то на другой, «Сибирской», как ее тогда называли, Г.И. Гуркину принадлежала уже половина всех работ (220 номеров по каталогу).

Участие в московских выставках 1926 года было последним, большим выступлением Г.И. Гуркина. Сразу же после приезда из Москвы он совершает последнее путешествие к Белухе. Истосковавшись за годы странствий по любимым местам, художник спешит к ней, горя желанием снова увидеть ее — красавицу и гордость Алтая.

Эта поездка вызывает у него необычный прилив творческого вдохновения. Он много и упорно работает. Последняя поездка в высокогорье надолго зарядила художника впечатлениями, наблюдениями, новыми замыслами, дала ему большой запас живописного материала, который он будет реализовывать в 30-е годы.

В советское время художник выполнил огромное количество рисунков, картин, но, что самое важное, он не просто развивал уже найденное, он все время был в поиске. Он оказывался настолько чутким, что стал выразителем практически всех новых сторон жизни и его по праву нужно считать одним из основоположников советского искусства на Алтае, будь то пейзаж, историко-революционная тема, индустриальные преобразования или образ В.И. Ленина.

Целое поколение художников Алтая училось на его работах, особенно графических, ведь они неисчерпаемый кладезь тем и композиций. В период, когда творчество художника замалчивалось и практически не экспонировалось, было доступно только художникам, оно способствовало развитию искусства. Особенно велика в послереволюционном творчестве художника роль графики.

Известные работы художника Гуркина Г.И.

В конце 1920-х — начале 1939-х годов художник создает ряд полотен классически ясных, цельных по композиции и очень тонких по цвету. Они по-прежнему говорят о его раздумьях над величием и вечностью природы. Одни из этих работ панорамные, другие, «Горное озеро. Вечер»(1926), «Маральник цветет», «На перевале» (обе-1920г.г.)- дают более, камерное решение.

Летом 1934г. по приглашению Екатерины Ивановны Калининой, директора Чемальского совхоза и Дома отдых он написал им большую картину «Белуха с северной стороны, ледник Ак-Кем». Картина написана очень хорошо, красочно и колоритно. Кроме того, по их же заказу — другую картину в Москву тов. Калинину М.И.

И, конечно, ничто не сравнится по грандиозности и глубине образа с картиной «Хан-Алтай» 1936 года. Она достойно завершила поиски художника и его творческий путь. Многое из задуманного Г.И. Гуркин не успел воплотить, но сумел вдохнуть в последнюю свою большую картину раздумья о жизни и пережитом. Судьба образа становится особенно зримой при сравнении картины 1936 года с первым вариантом «Хан — Алтая» 1907 года.

При внешней похожести это две совершенно разные картины. В их основе жизненный опыт и оценка его. Различны и задачи художника. В 1907 году художник славил красоту великанов — гор, утверждал победу жизни в безжизненном, на первый взгляд пространстве. Основа образа — народные мифы и сказания. Вероятно, с этим связана определенная повествовательность полотна.

Как известно из поэтических произведений Г.И. Гуркина, его картины многоаспектные, а в образе кедра на полотне «Хан-Алтай» содержится поэтическая аллегория судьбы автора. В 1936 году художник пишет картину более суровую, менее повествовательную. Но какая в ней высота и величие духа, драматизм и просветление! Образ монументальный и героический, но и трагичный. Не только личная судьба, но и раздумья о природе, вечности, истории сформировали образ «Хан — Алтая» 1936 года.

В картине видится определенная философия, выстраданная мужественным человеком: эпическая мощь природы, движение вечности, драма жизни… и постоянное, ее обновление.

Настал 1937 год и Г.И. Гуркин исчез. В изданиях о его жизни и творчестве мало сказано о его скитаниях, а о последних годах сказано почти шепотом: исчез в 1937…

- Итоговое собеседование

Задание 1. Чтение текста.

Выразительно прочитайте вслух текст об известном алтайском художнике Григории Ивановиче Гуркине (1870–1937).

Григорий Иванович Гуркин, алтаец из древнего рода Чорос, является первым профессиональным национальным художником, воспевшим неповторимую красоту могучей и прекрасной природы горного края, его древнюю культуру и народные традиции. Его путь в искусство был не совсем обычным. В 27 лет он отправился поступать в Санкт-Петербургскую Академию художеств. Преподаватели не сразу разглядели его способности, однако талант алтайца оценил великий русский художник Иван Шишкин, который пригласил Гуркина в свою мастерскую.

После обучения в мастерской Шишкина живописец вернулся на Алтай. На родине Гуркин работал учителем и писал картины. В своих работах он сумел передать образ величественной природы родного края. Творческое наследие алтайского живописца насчитывает около 5000 произведений. В полотнах Григория Ивановича отразилось своеобразие Алтая: тайна гор, великолепие рек и долин.

Самой известной в творчестве художника является картина «Хан Алтай». Полотно поражает своей монументальностью: величественные каменные громады изображены в ненастную погоду.

Григорий Иванович Гуркин не только писал картины и книги о родном крае, но и собирал сказания, сказки, легенды, песни алтайского народа. Судьба художника сложилась трагично. Он был арестован и расстрелян. Из-за клейма «врага народа» его имя надолго было предано забвению. Только в 1956 году Григорий Иванович был реабилитирован. Сегодня мы имеем возможность любоваться картинами художника, восхищаясь красотой природы Алтая.

(195 слов)

Связанные страницы:

Алтайский живописец Григорий Иванович Чорос-Гуркин – воспитанник Петербургской Академии художеств, ученик Ивана Шишкина, первый профессиональный художник среди коренных народов Сибири. Он стал первым алтайским этнографом, фольклористом и литератором.

В своих лучших работах Гуркин стремился к созданию собирательного образа величавой природы Алтая. Его произведения «Хан-Алтай», «Корона Катуни», «Алтай», «Оттепель», «Катунь весной» проникнуты глубокой любовью к суровой и гордой красоте родного края.

Для сбора натурного материала Григорий Иванович совершал длительные путешествия по родному Алтаю. В таких странствиях он проводил почти все летние месяцы. Художник верхом, пешком или на лодке забирался в глухие дебри, поднимался к снежным пикам, спускался к заброшенным рекам и озерам. Его альбом все время пополнялся новыми зарисовками.

С особым мастерством и любовью в своих произведениях Гуркин изображал воду. Эта привязанность проявилась в цикле работ о Катуни, небольших горных реках и речушек, многочисленных озерах Алтая. Не один раз в своих пейзажах художник запечатлел красоту Тайменьего (Тальменьего) озера. Работа «Озеро Тальменье» была представлена на одной из весенних выставок Императорской Академии художеств в 1900 году. В ней молодой художник смог передать суровую поэзию алтайской природы. Внимание критики и прессы привлекли необычность мотива, свежесть восприятия природы и красота колорита.

1907 год оказался значительной вехой в творческой биографии художника. Он активно ищет собирательный образ Алтая и много путешествует. В это же время техника мастера становиться разнообразнее и богаче. В своей работе «Туманный день. Алтай» (1907) Гуркин тонко подчеркивает особенности алтайской природы, оттенки ее настроения, раскрывает красоту снежных гор и таежных лесов. Яркие переливы тонов живо воспроизводят состояние природы при дневном освещении.

Длинный творческий путь с частыми поездками в горы для общения с природой вел художника к широко известной и почитаемой в Сибири картине «Озеро горных духов». В этом произведении Гуркин сумел запечатлеть образ первозданной алтайской природы, не тронутой человеком, выразить особую духовность этого места. С одной стороны в картине изображен близкий художнику ландшафт алтайского края, а с другой – мир образов и чувств самого автора. В произведении слилась реальность, изученная живописцем по этюдам с натуры, и фантазии народных преданий. Полотно пронизано суровой романтикой и символизмом. Картина, представленная на второй персональной выставке в Томске в 1910 году и имела огромный успех.

Затем выставку Гуркина смогли посмотреть жители Иркутска, а затем Красноярска. Художник в это же время совершил путешествие по хакасским степям, где написал работу «Хакасские курганы». В ней нашло отражение глубокий интерес художника к народному эпосу, древним памятникам культуры народов России.

В 1913–1914 годы Гуркин не совершал длительных поездок. Все это время он работал в селе Анос на левом берегу Катуни. Здесь у художника был собственный дом и удобная мастерская. Окруженный молодыми березками аил всегда был излюбленным местом, где он создавал новые произведения. Так, в это время художником была написана пейзажная работа «Конец августа». Здесь Гуркин запечатлел тихий уголок алтайской природы. Пейзаж проникнут некоторой лиричностью, когда во-вот должна наступить осенняя пора.

Все творчество Г.И. Гуркина проникнуто искренней и вдохновенной любовью к своей Родине, которую он называл одним словом Алтай.