Особые случаи проверки и трудные моменты оценивания задания с развернутым ответом

Казакова Ирина Николаевна , председатель предметной комиссии Московской области по русскому языку

Инструкция

по особым случаям проверки

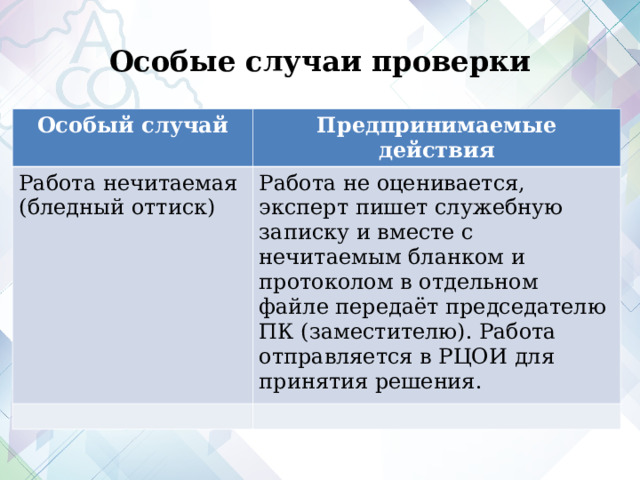

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

Работа нечитаемая (бледный оттиск)

Работа не оценивается, эксперт пишет служебную записку и вместе с нечитаемым бланком и протоколом в отдельном файле передаёт председателю ПК (заместителю). Работа отправляется в РЦОИ для принятия решения.

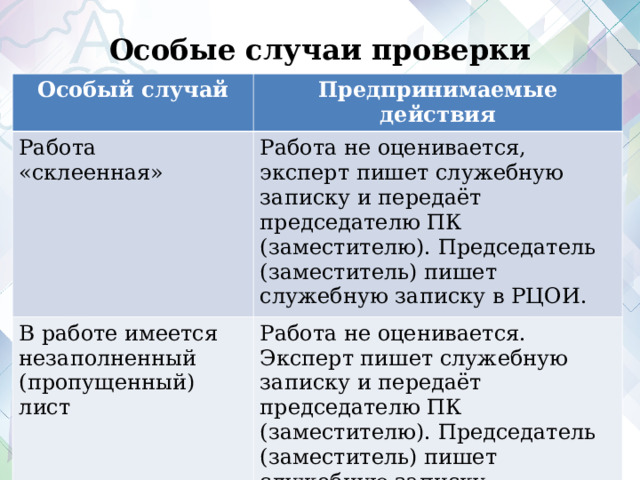

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

Работа «склеенная»

Работа не оценивается, эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку в РЦОИ.

В работе имеется незаполненный (пропущенный) лист

Работа не оценивается. Эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку.

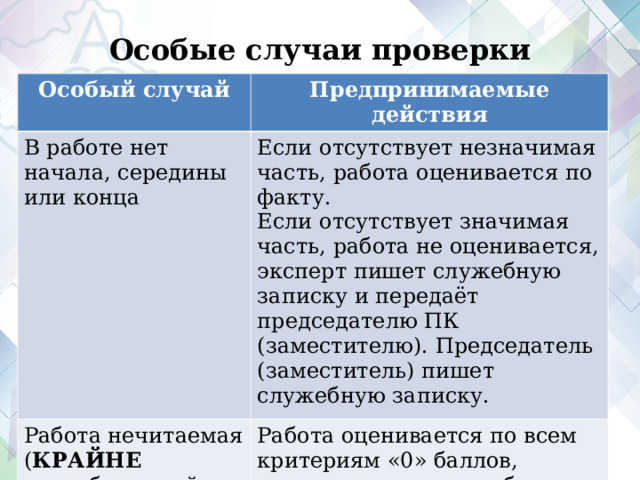

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

В работе нет начала, середины или конца

Если отсутствует незначимая часть, работа оценивается по факту.

Если отсутствует значимая часть, работа не оценивается, эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку.

Работа нечитаемая ( КРАЙНЕ неразборчивый почерк)

Работа оценивается по всем критериям «0» баллов, эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку.

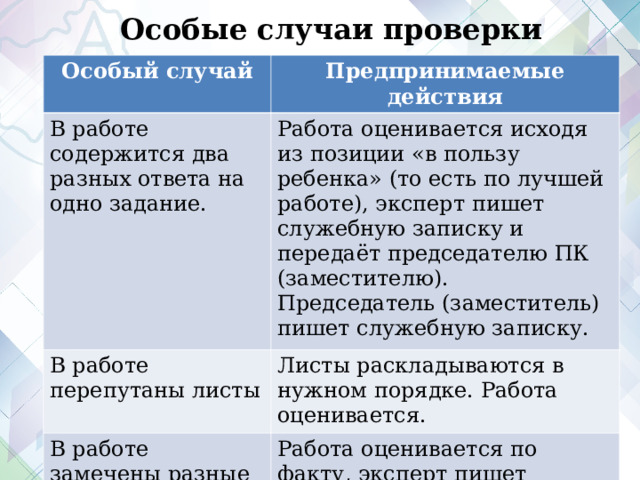

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

В работе содержится два разных ответа на одно задание.

Работа оценивается исходя из позиции «в пользу ребенка» (то есть по лучшей работе), эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку.

В работе перепутаны листы

Листы раскладываются в нужном порядке. Работа оценивается.

В работе замечены разные почерки

Работа оценивается по факту, эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку.

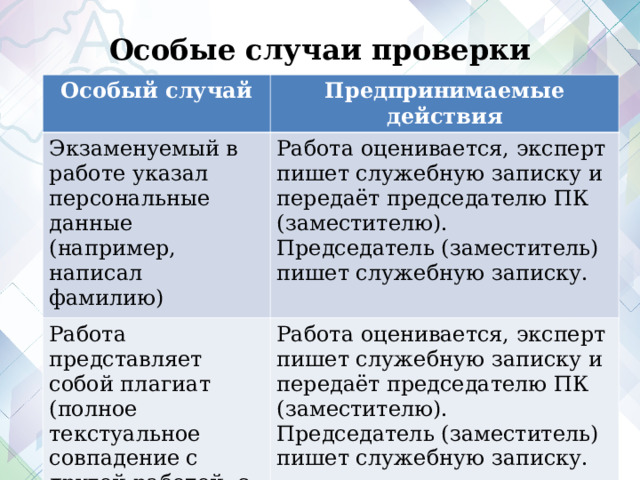

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

Экзаменуемый в работе указал персональные данные (например, написал фамилию)

Работа оценивается, эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку.

Работа представляет собой плагиат (полное текстуальное совпадение с другой работой, с работой из открытого источника, с информацией из критериев оценивания).

Работа оценивается, эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку.

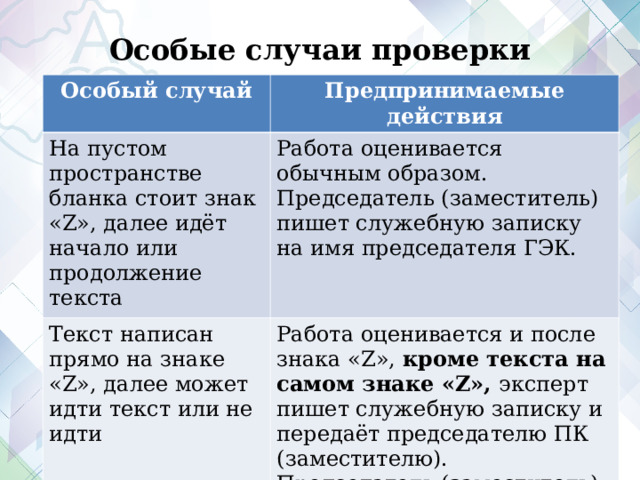

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

На пустом пространстве бланка стоит знак «Z», далее идёт начало или продолжение текста

Работа оценивается обычным образом. Председатель (заместитель) пишет служебную записку на имя председателя ГЭК.

Текст написан прямо на знаке «Z», далее может идти текст или не идти

Работа оценивается и после знака «Z», кроме текста на самом знаке «Z», эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку на имя председателя ГЭК.

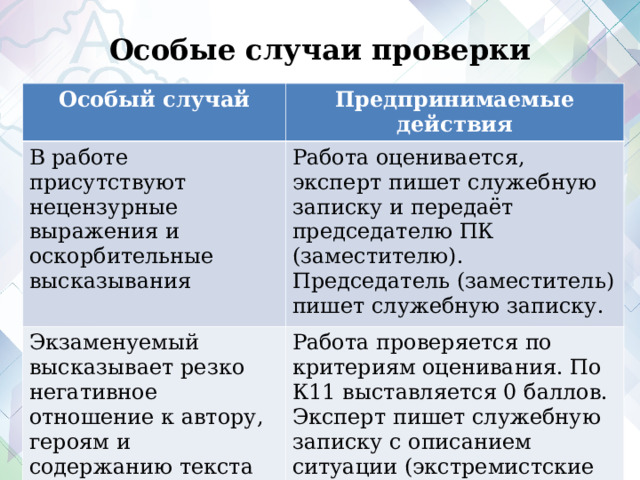

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

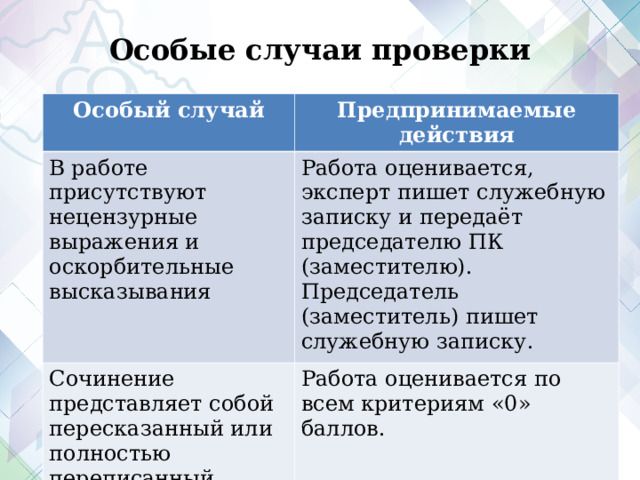

В работе присутствуют нецензурные выражения и оскорбительные высказывания

Работа оценивается, эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку.

Экзаменуемый высказывает резко негативное отношение к автору, героям и содержанию текста (н-р, «пришел дед и сидит-посиживает, вымогая деньгу на бутылочку», «Всех бы их к стенке»)

Работа проверяется по критериям оценивания. По К11 выставляется 0 баллов. Эксперт пишет служебную записку с описанием ситуации (экстремистские призывы), указанием номера работы и передает председателю ПК (заместителю).

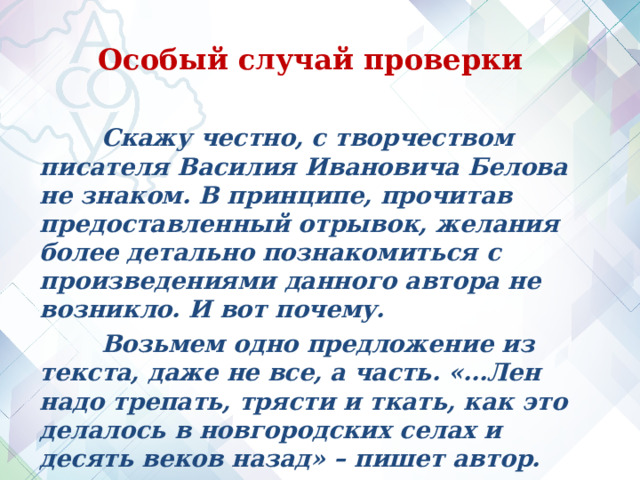

Особый случай проверки

Скажу честно, с творчеством писателя Василия Ивановича Белова не знаком. В принципе, прочитав предоставленный отрывок, желания более детально познакомиться с произведениями данного автора не возникло. И вот почему.

Возьмем одно предложение из текста, даже не все, а часть. «…Лен надо трепать, трясти и ткать, как это делалось в новгородских селах и десять веков назад» – пишет автор.

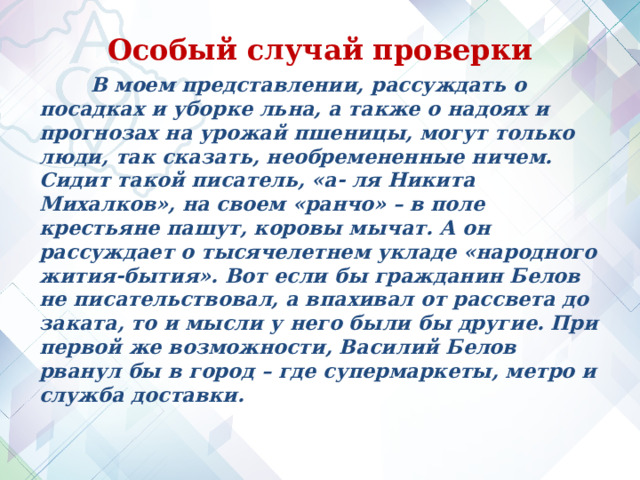

Особый случай проверки

В моем представлении, рассуждать о посадках и уборке льна, а также о надоях и прогнозах на урожай пшеницы, могут только люди, так сказать, необремененные ничем. Сидит такой писатель, «а- ля Никита Михалков», на своем «ранчо» – в поле крестьяне пашут, коровы мычат. А он рассуждает о тысячелетнем укладе «народного жития-бытия». Вот если бы гражданин Белов не писательствовал, а впахивал от рассвета до заката, то и мысли у него были бы другие. При первой же возможности, Василий Белов рванул бы в город – где супермаркеты, метро и служба доставки.

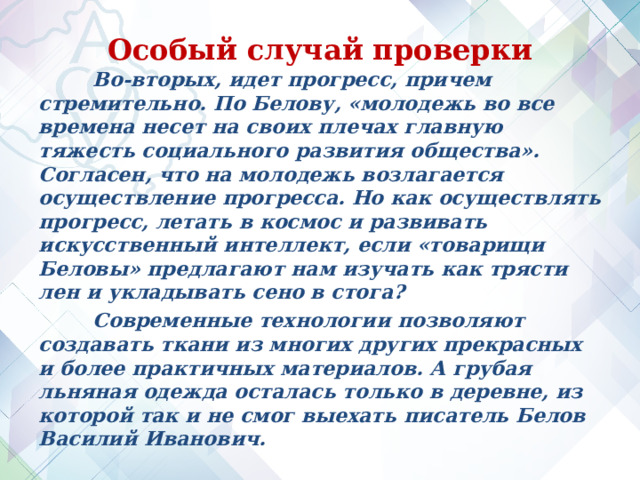

Особый случай проверки

Во-вторых, идет прогресс, причем стремительно. По Белову, «молодежь во все времена несет на своих плечах главную тяжесть социального развития общества». Согласен, что на молодежь возлагается осуществление прогресса. Но как осуществлять прогресс, летать в космос и развивать искусственный интеллект, если «товарищи Беловы» предлагают нам изучать как трясти лен и укладывать сено в стога?

Современные технологии позволяют создавать ткани из многих других прекрасных и более практичных материалов. А грубая льняная одежда осталась только в деревне, из которой так и не смог выехать писатель Белов Василий Иванович.

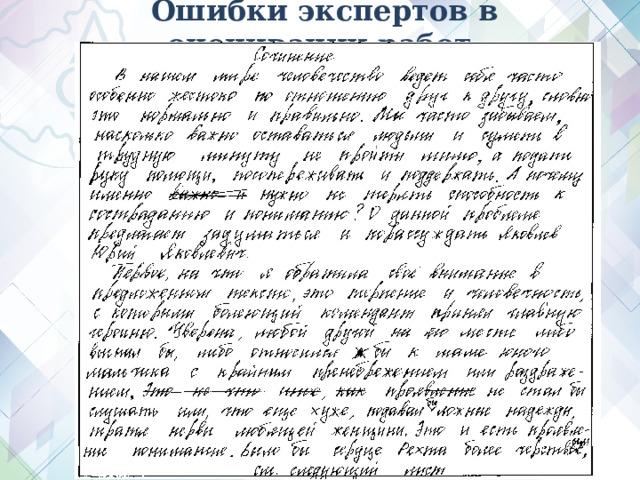

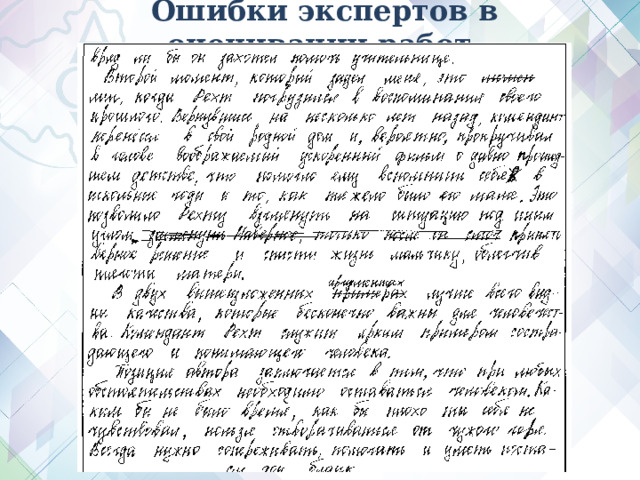

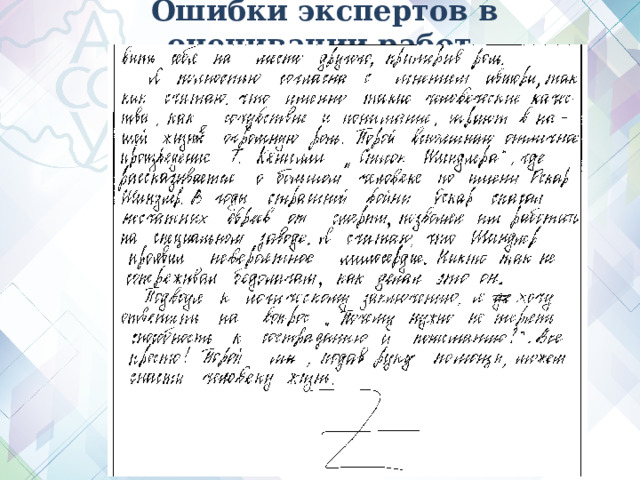

Ошибки экспертов в оценивании работ

Ошибки экспертов в оценивании работ

Ошибки экспертов в оценивании работ

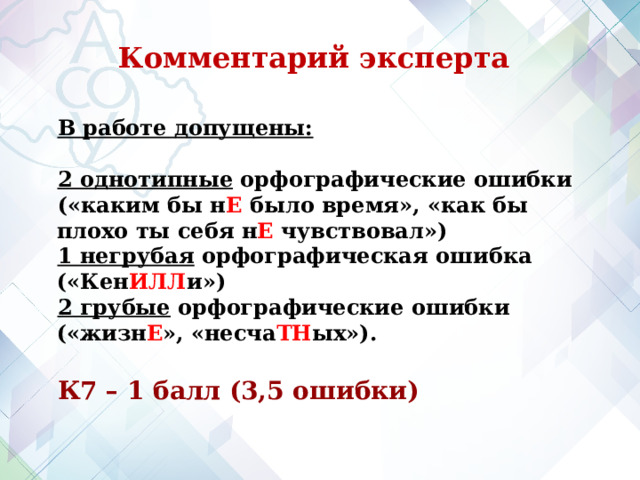

Комментарий эксперта

В работе допущены:

2 однотипные орфографические ошибки

(«каким бы н Е было время», «как бы плохо ты себя н Е чувствовал»)

1 негрубая орфографическая ошибка («Кен ИЛЛ и»)

2 грубые орфографические ошибки («жизн Е », «несча ТН ых»).

К7 – 1 балл (3,5 ошибки)

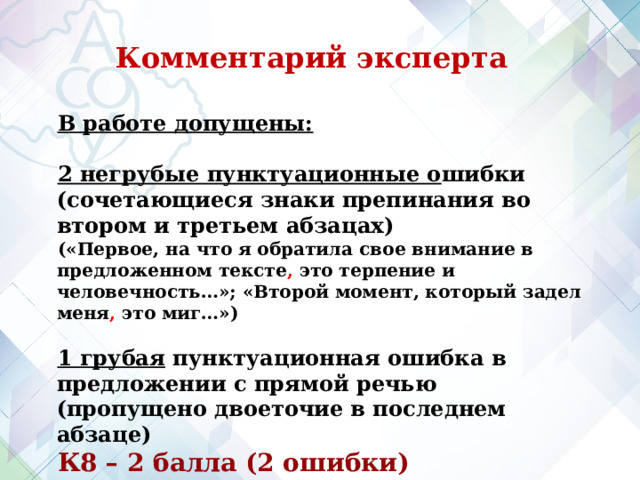

Комментарий эксперта

В работе допущены:

2 негрубые пунктуационные о шибки (сочетающиеся знаки препинания во втором и третьем абзацах)

(«Первое, на что я обратила свое внимание в предложенном тексте , это терпение и человечность…»; «Второй момент, который задел меня , это миг…»)

1 грубая пунктуационная ошибка в предложении с прямой речью (пропущено двоеточие в последнем абзаце)

К8 – 2 балла (2 ошибки)

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

В работе присутствуют нецензурные выражения и оскорбительные высказывания

Работа оценивается, эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку.

Сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких-либо комментариев

Работа оценивается по всем критериям «0» баллов.

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

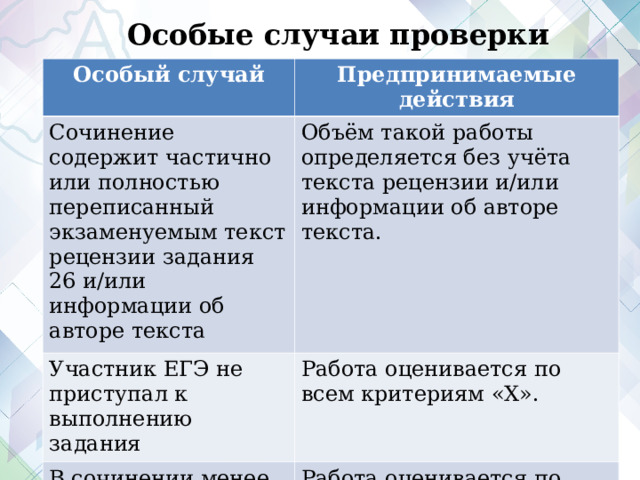

Сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста

Объём такой работы определяется без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста.

Участник ЕГЭ не приступал к выполнению задания

Работа оценивается по всем критериям «Х».

В сочинении менее 70 слов.

Работа оценивается по всем критериям «0» баллов.

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

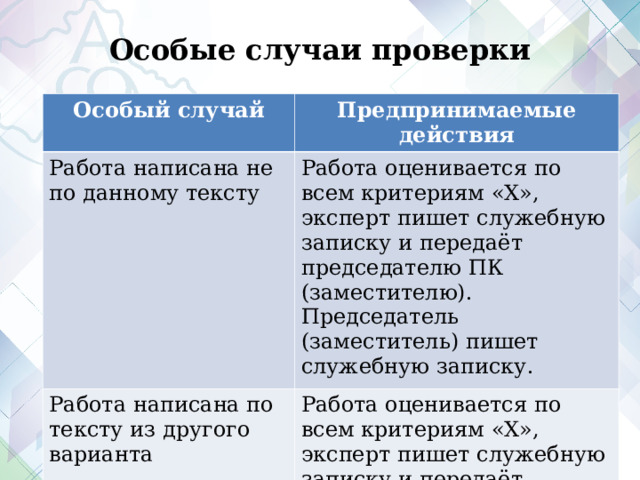

Работа написана не по данному тексту

Работа оценивается по всем критериям «Х», эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку.

Работа написана по тексту из другого варианта

Работа оценивается по всем критериям «Х», эксперт пишет служебную записку и передаёт председателю ПК (заместителю). Председатель (заместитель) пишет служебную записку.

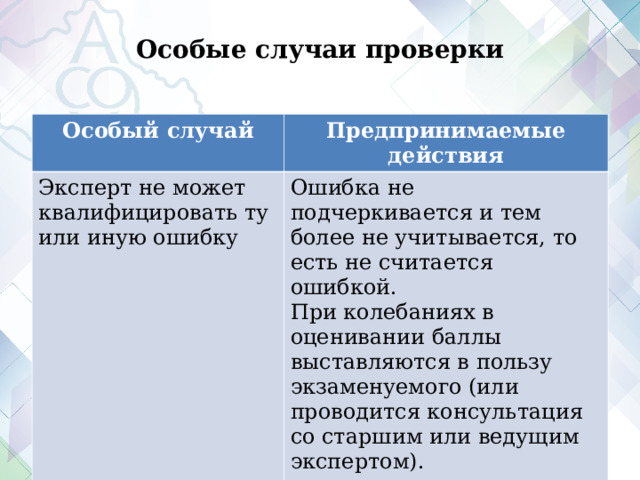

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

Эксперт не может квалифицировать ту или иную ошибку

Ошибка не подчеркивается и тем более не учитывается, то есть не считается ошибкой.

При колебаниях в оценивании баллы выставляются в пользу экзаменуемого (или проводится консультация со старшим или ведущим экспертом).

Трудные моменты оценивания

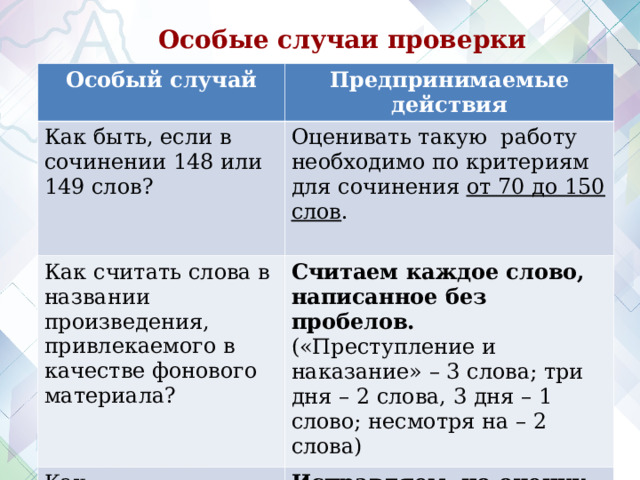

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

Как быть, если в сочинении 148 или 149 слов?

Оценивать такую работу необходимо по критериям для сочинения от 70 до 150 слов .

Как считать слова в названии произведения, привлекаемого в качестве фонового материала?

Считаем каждое слово, написанное без пробелов.

(«Преступление и наказание» – 3 слова; три дня – 2 слова, 3 дня – 1 слово; несмотря на – 2 слова)

Как квалифицировать ошибки при переносе слов?

Исправляем, но оценку не снижаем , даже если этих случаев набирается в работе достаточно много.

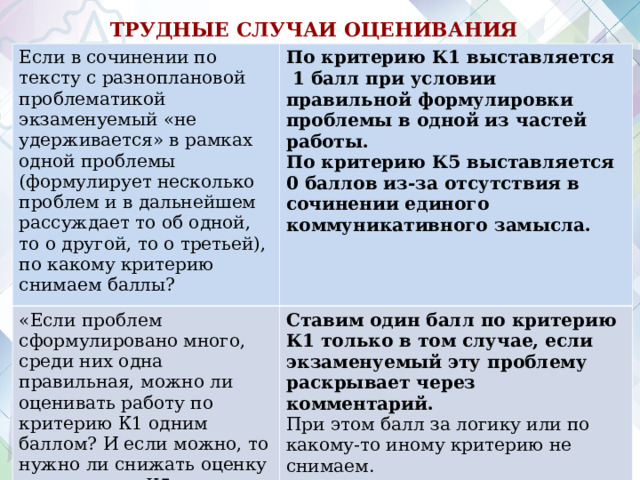

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОЦЕНИВАНИЯ

Если в сочинении по тексту с разноплановой проблематикой экзаменуемый «не удерживается» в рамках одной проблемы (формулирует несколько проблем и в дальнейшем рассуждает то об одной, то о другой, то о третьей), по какому критерию снимаем баллы?

По критерию К1 выставляется 1 балл при условии правильной формулировки проблемы в одной из частей работы.

По критерию К5 выставляется 0 баллов из-за отсутствия в сочинении единого коммуникативного замысла.

«Если проблем сформулировано много, среди них одна правильная, можно ли оценивать работу по критерию К1 одним баллом? И если можно, то нужно ли снижать оценку по критерию К5, квалифицируя это как логическую ошибку, или по критерию К12, квалифицируя это как фактическую ошибку?

Ставим один балл по критерию К1 только в том случае, если экзаменуемый эту проблему раскрывает через комментарий.

При этом балл за логику или по какому-то иному критерию не снимаем.

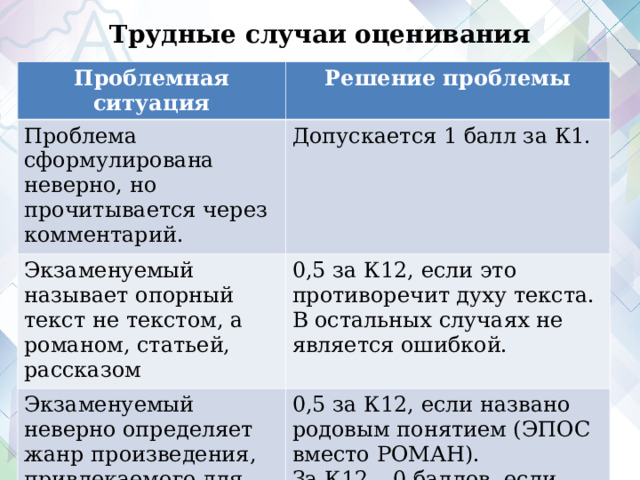

Трудные случаи оценивания

Проблемная ситуация

Решение проблемы

Проблема сформулирована неверно, но прочитывается через комментарий.

Допускается 1 балл за К1.

Экзаменуемый называет опорный текст не текстом, а романом, статьей, рассказом

0,5 за К12, если это противоречит духу текста.

В остальных случаях не является ошибкой.

Экзаменуемый неверно определяет жанр произведения, привлекаемого для обоснования собственной позиции

0,5 за К12, если названо родовым понятием (ЭПОС вместо РОМАН).

За К12 – 0 баллов, если пьеса «Гроза» названа романом.

Особые случаи проверки

Особый случай

Предпринимаемые действия

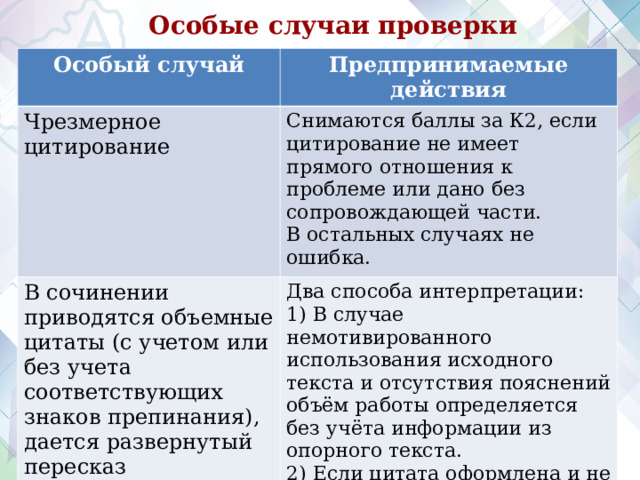

Чрезмерное цитирование

Снимаются баллы за К2, если цитирование не имеет прямого отношения к проблеме или дано без сопровождающей части.

В остальных случаях не ошибка.

В сочинении приводятся объемные цитаты (с учетом или без учета соответствующих знаков препинания), дается развернутый пересказ

Два способа интерпретации:

1) В случае немотивированного использования исходного текста и отсутствия пояснений объём работы определяется без учёта информации из опорного текста.

2) Если цитата оформлена и не является слишком большой (н-р, целый абзац), она, как правило, включается в общий объём работы.

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОЦЕНИВАНИЯ

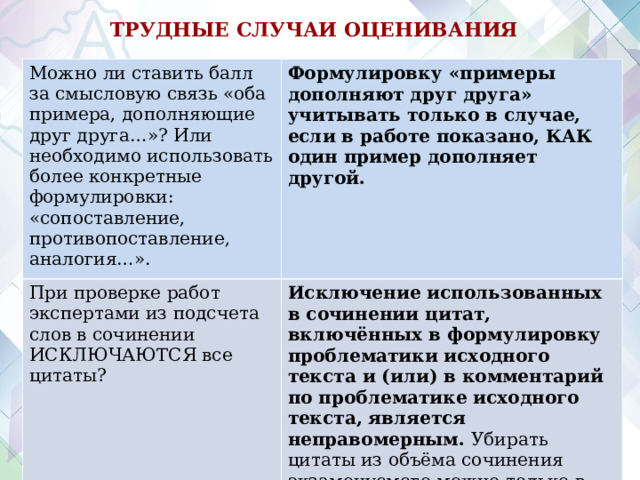

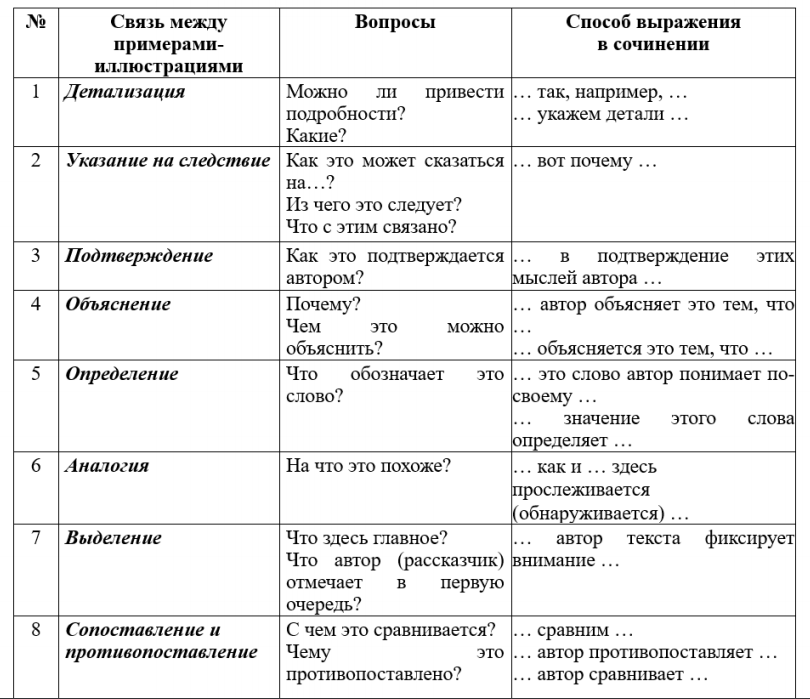

Можно ли ставить балл за смысловую связь «оба примера, дополняющие друг друга…»? Или необходимо использовать более конкретные формулировки: «сопоставление, противопоставление, аналогия…».

Формулировку «примеры дополняют друг друга» учитывать только в случае, если в работе показано, КАК один пример дополняет другой.

При проверке работ экспертами из подсчета слов в сочинении ИСКЛЮЧАЮТСЯ все цитаты?

Исключение использованных в сочинении цитат, включённых в формулировку проблематики исходного текста и (или) в комментарий по проблематике исходного текста, является неправомерным. Убирать цитаты из объёма сочинения экзаменуемого можно только в том случае, если они приведены без каких-либо комментариев.

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОЦЕНИВАНИЯ

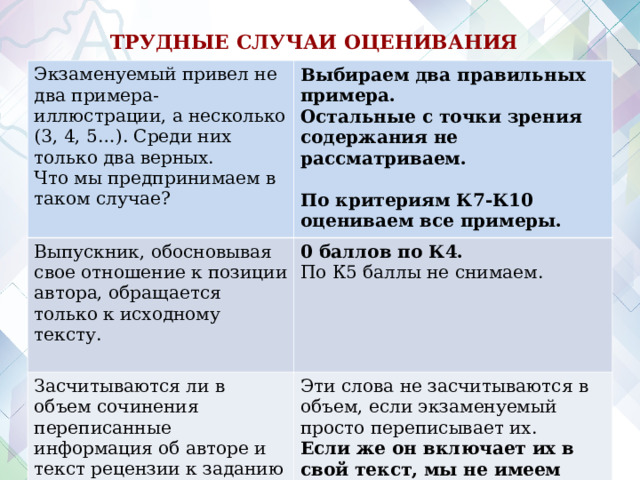

Экзаменуемый привел не два примера-иллюстрации, а несколько (3, 4, 5…). Среди них только два верных.

Что мы предпринимаем в таком случае?

Выбираем два правильных примера.

Остальные с точки зрения содержания не рассматриваем.

По критериям К7-К10 оцениваем все примеры.

Выпускник, обосновывая свое отношение к позиции автора, обращается только к исходному тексту.

0 баллов по К4.

По К5 баллы не снимаем.

Засчитываются ли в объем сочинения переписанные информация об авторе и текст рецензии к заданию номер 26?

Эти слова не засчитываются в объем, если экзаменуемый просто переписывает их.

Если же он включает их в свой текст, мы не имеем права их не засчитывать.

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОЦЕНИВАНИЯ

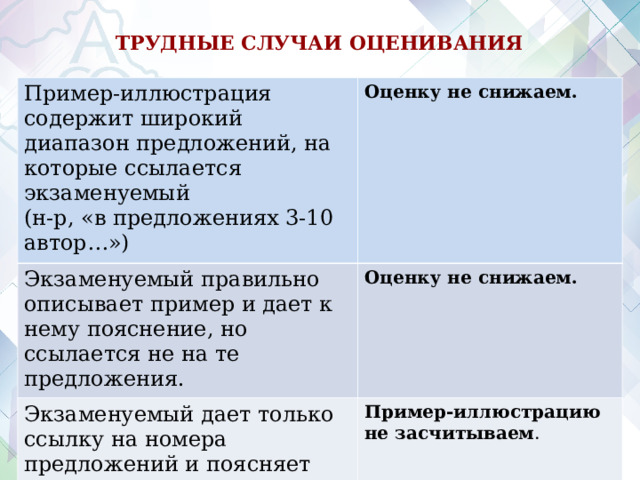

Пример-иллюстрация содержит широкий диапазон предложений, на которые ссылается экзаменуемый

(н-р, «в предложениях 3-10 автор…»)

Оценку не снижаем.

Экзаменуемый правильно описывает пример и дает к нему пояснение, но ссылается не на те предложения.

Оценку не снижаем.

Экзаменуемый дает только ссылку на номера предложений и поясняет пример-иллюстрацию.

Пример-иллюстрацию не засчитываем .

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОЦЕНИВАНИЯ

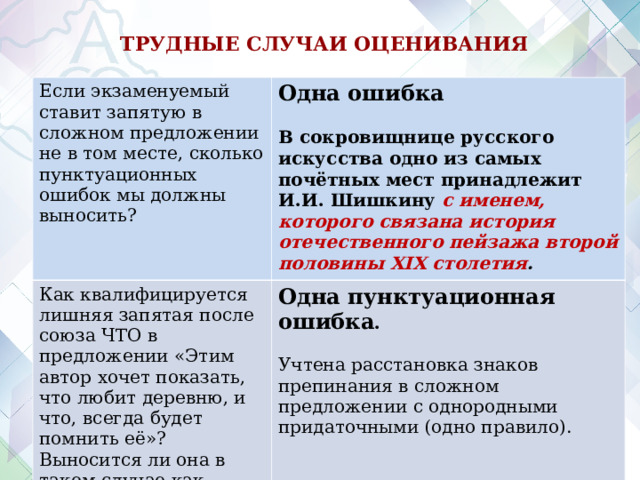

Если экзаменуемый ставит запятую в сложном предложении не в том месте, сколько пунктуационных ошибок мы должны выносить?

Одна ошибка

В сокровищнице русского искусства одно из самых почётных мест принадлежит И.И. Шишкину с именем, которого связана история отечественного пейзажа второй половины XIX столетия .

Как квалифицируется лишняя запятая после союза ЧТО в предложении «Этим автор хочет показать, что любит деревню, и что, всегда будет помнить её»? Выносится ли она в таком случае как отдельная пунктуационная ошибка?

Одна пунктуационная ошибка .

Учтена расстановка знаков препинания в сложном предложении с однородными придаточными (одно правило).

Трудные случаи оценивания

Проблемная ситуация

Решение проблемы

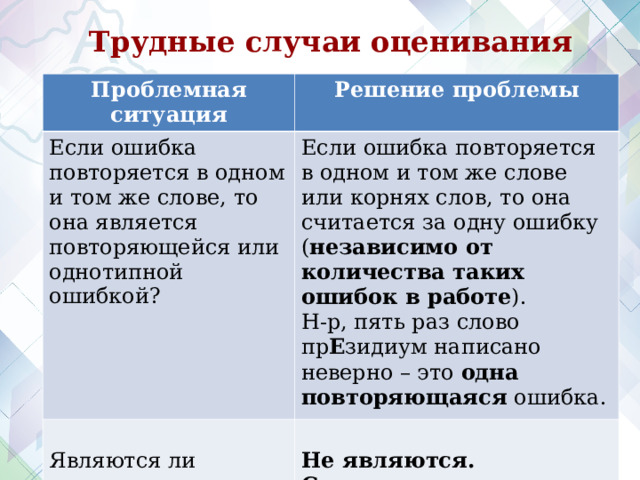

Если ошибка повторяется в одном и том же слове, то она является повторяющейся или однотипной ошибкой?

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корнях слов, то она считается за одну ошибку ( независимо от количества таких ошибок в работе ).

Н-р, пять раз слово пр Е зи диум написано неверно – это одна повторяющаяся ошибка.

Являются ли однотипными ошибки в корнях с чередованием гласных?

Не являются.

Считается каждая ошибка.

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОЦЕНИВАНИЯ

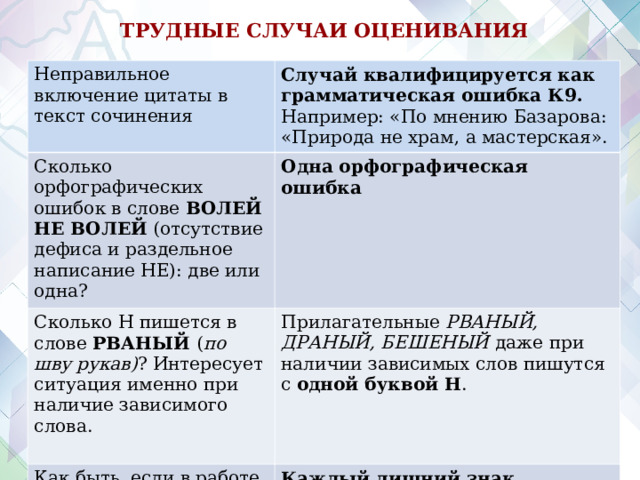

Неправильное включение цитаты в текст сочинения

Случай квалифицируется как грамматическая ошибка К9.

Например: «По мнению Базарова: «Природа не храм, а мастерская».

Сколько орфографических ошибок в слове ВОЛЕЙ НЕ ВОЛЕЙ (отсутствие дефиса и раздельное написание НЕ): две или одна?

Одна орфографическая ошибка

Сколько Н пишется в слове РВАНЫЙ ( по шву рукав) ? Интересует ситуация именно при наличие зависимого слова.

Прилагательные РВАНЫЙ, ДРАНЫЙ, БЕШЕНЫЙ даже при наличии зависимых слов пишутся с одной буквой Н .

Как быть, если в работе нет пунктуационных ошибок, кроме лишних знаков препинания?

Каждый лишний знак препинания — это полноценная пунктуационная ошибка .

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОЦЕНИВАНИЯ

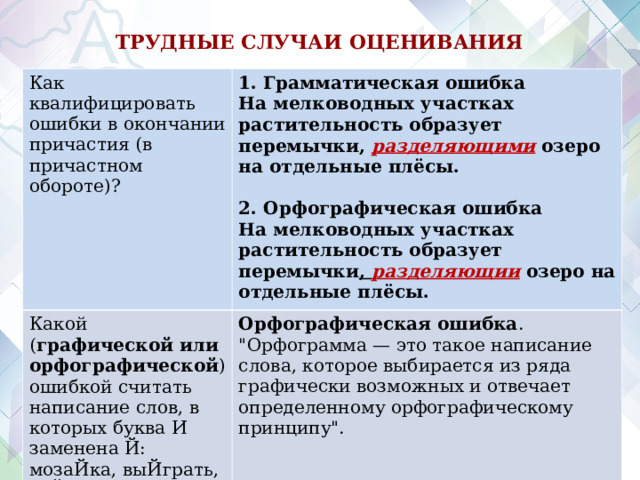

Как квалифицировать ошибки в окончании причастия (в причастном обороте)?

1. Грамматическая ошибка

На мелководных участках растительность образует перемычки, разделяющими озеро на отдельные плёсы.

2. Орфографическая ошибка

На мелководных участках растительность образует перемычки , разделяющии озеро на отдельные плёсы.

Какой ( графической или орфографической ) ошибкой считать написание слов, в которых буква И заменена Й: мозаЙка, выЙграть, воЙн (в значении ВОИН)?

Орфографическая ошибка .

«Орфограмма — это такое написание слова, которое выбирается из ряда графически возможных и отвечает определенному орфографическому принципу».

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОЦЕНИВАНИЯ

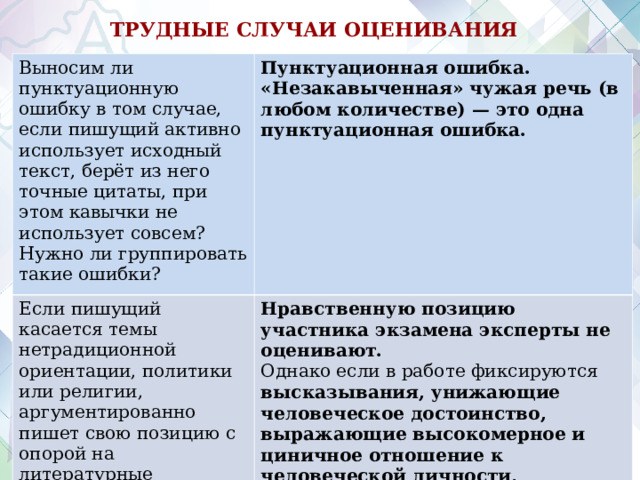

Выносим ли пунктуационную ошибку в том случае, если пишущий активно использует исходный текст, берёт из него точные цитаты, при этом кавычки не использует совсем? Нужно ли группировать такие ошибки?

Пунктуационная ошибка.

«Незакавыченная» чужая речь (в любом количестве) — это одна пунктуационная ошибка.

Если пишущий касается темы нетрадиционной ориентации, политики или религии, аргументированно пишет свою позицию с опорой на литературные произведения или примеры из жизни, как будет оцениваться такое сочинение?

Нравственную позицию участника экзамена эксперты не оценивают.

Однако если в работе фиксируются высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявляющие речевую агрессию, изобилующие жаргонными словами и оборотами, то по критерию К11 экзаменуемый получает 0 баллов .

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОЦЕНИВАНИЯ

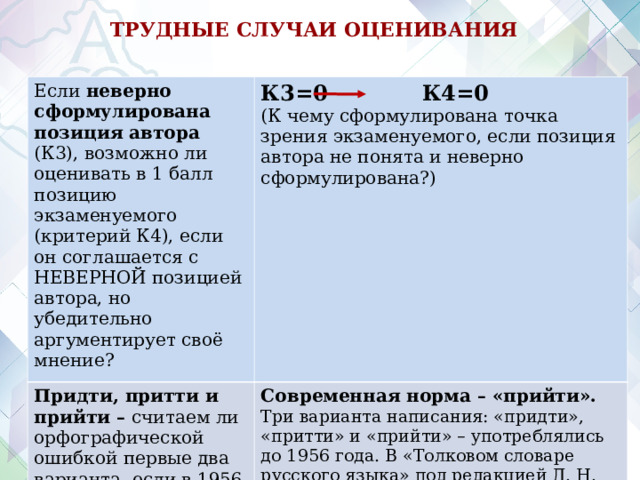

Если неверно сформулирована позиция автора (К3), возможно ли оценивать в 1 балл позицию экзаменуемого (критерий К4), если он соглашается с НЕВЕРНОЙ позицией автора, но убедительно аргументирует своё мнение?

К3=0 К4=0

(К чему сформулирована точка зрения экзаменуемого, если позиция автора не понята и неверно сформулирована?)

Придти, притти и прийти – считаем ли орфографической ошибкой первые два варианта, если в 1956 г. все три слова квалифицировались как норма?

Современная норма – «прийти».

Три варианта написания: «придти», «притти» и «прийти» – употреблялись до 1956 года. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова основным было признано написание «прийти». Из трех существующих написаний при унификации русской орфографии в 1956 году был выбран вариант «прийти».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

[email protected]

Критерии оценивания сочинения ЕГЭ по русскому языку: СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- 12.08.2018

Самый подробный разбор ВСЕХ критериев, по которым проверяется и оценивается сочинение на ЕГЭ по русскому языку.

Уникальность материала в том, что по каждому критерию даны подробные комментарии от различных экспертов. Благодаря этим комментариям, вы сможете учесть все нюансы и особенности оценивания. ВАЖНО! Этот документ предназначен для ЭКСПЕРТОВ! Поэтому это тот самый «мануал», по которому проверяются ВСЕ написанные вами сочинения.

ПОЕХАЛИ!

Сочинение пишется на одностороннем бланке № 2. Используется ЛИСТ №1 и ЛИСТ №2, нельзя писать на обратной стороне бланка – он не будет сканироваться. Это решение Федерального центра тестирования.

Третья проверка осуществляется, если разница в 8 баллов и по К7в 2 балла.

Что ОЧЕНЬ важно знать о сочинении:

- Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается нулём баллов, задание считается невыполненным

(ставим 0) - Если участник ЕГЭ не приступал к выполнению задания, то в поле, в котором должен стоять балл за данный ответ на задание в бланке- протоколе, следует поставить крестик (Х).

- Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

- Если участник ЕГЭ приступал к выполнению задания, то в соответствующее поле бланка-протокола следует проставить соответствующий балл от нуля до максимально возможного, указанного в критериях оценивания выполнения заданий с развернутым ответом.

- Необходимо полностью проверять работу участника экзамена, отмечать ВСЕ ошибки, допущенные в работе, квалифицируя их.

- Сочинения участника экзамена проверяются в любом случае нарушения Порядка проведения ГИА (работа написана после «Z»; использование ненормативной лексики; работа написана разными почерками; работа не соответствует заявленному варианту; полное текстуальное совпадение работ нескольких участников экзамена; работа содержит персональные данные участника ГИА). В случае нарушения обратится к председателю ПК для составления акта по фиксированию нарушения

- Не проверяются только работы, написанные на знаке «Z».

|

К1 |

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМ ИСХОДНОГО ТЕКСТА |

|

|

Необходимо сформулировать и прокомментировать одну из проблем, поставленных автором текста. |

||

|

Автор затрагивает (упоминает, касается) проблему … |

речевая ошибка |

|

|

Мы работаем с текстом (не произведением, романом, статьей, рассказом) |

фактическая ошибка – К12 |

|

|

К2 |

КОММЕНТАРИЙ К СФОРМУЛИРОВАННОЙ ПРОБЛЕМЕ ИСХОДНОГО ТЕКСТА |

|

|

· ученик комментирует сформулированную проблему только с опорой на исходный текст · приводимые примеры-иллюстрации должны иметь прямое отношение к сформулированной проблеме · нельзя пересказывать текст· нельзя увлекаться чрезмерным цитированием |

||

|

NB! Комментарий – простой пересказ фрагмента (пересказ – это то, что делает герой, комментарий – это то, что делает автор) |

0 баллов (можно поставить 1 балл) |

|

|

NB! Комментарий – к другой, не заявленной в сочинении проблеме |

0 баллов |

|

|

NB! Комментарий – цитата большого фрагмента исходного текста |

0 баллов |

|

|

NB! |

Автор – рассказчик Если в тексте художественного стиля повествование ведется от первого лица, это не значит, что рассказчиком является сам автор. Исключение – тексты публицистического стиля (автор совпадает с рассказчиком) |

фактическая ошибка – К12 |

|

NB! |

Фактическая ошибка в комментарии, связанная с пониманием исходного текста: 1) концептуальные ошибки (связанные с пониманием проблемы исходного текста) |

снимаем баллы за комментарий – К2 |

|

NB! |

2) незначительные фактические ошибки, не связанные с пониманием проблемы исходного текста (две негрубые считаются за одну) Если подобная ошибка повторяется в работе экзаменуемого, то она считается за одну ошибку. |

фактическая ошибка – К12 |

|

К3 |

ОТРАЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ АВТОРА ИСХОДНОГО ТЕКСТА |

|

|

Учащийся в сочинении определил позицию автора · неправильно; · не по указанной в сочинении проблеме (но эта проблема есть в тексте) |

0 баллов |

|

|

К4 |

АРГУМЕНТАЦИЯ СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ |

|

|

· выразить своё мнение по поставленной автором текста проблеме (тезис); · аргументы своего мнения (первый — второй). · обязательное условие – указание на автора и название произведения (не засчитываем этот аргумент, если не указаны автор и название произведения; но если аргумент написано очень убедительно – подойдите к старшему) |

||

|

в аргументах своей позиции допущено много фактических ошибок |

К12 – 0 баллов К4 – в соответствии с «силой» приведенной аргументации |

|

|

нет конкретных примеров, но есть общие рассуждения-размышления |

= 1 аргумент из жизненного опыта |

|

|

два примера из одного произведения |

= 2 аргумента из художественной литературы |

|

|

аргумент из фольклорных произведений |

= 1 аргумент из жизненного опыта |

|

|

аргумент из Библии |

литературный аргумент |

|

|

NB! |

в работе есть два литературных аргумента, но они не являются достаточно убедительными (если в исходном тексте проблема влияния войны на судьбу человека, то литературные аргументы должны быть по этой проблеме, а не о героизме солдат во время войны) |

0 баллов |

|

К5 |

СМЫСЛОВАЯ ЦЕЛЬНОСТЬ, РЕЧЕВАЯ СВЯЗНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ |

|

|

NB! |

Подмена понятий: вместо понятия «проблема» используется понятие «тема» |

это логическая ошибка. |

|

· проверьте наличие проблемы, позиции автора и её комментария; выражения собственной позиции и её обоснования (аргументации); · обратите внимание на логику развёртывания замысла; · обратите внимание на абзацное членение сочинения; · обратите внимание на наличие «семантических» скреп между абзацами и композиционными частями сочинения |

||

|

NB! |

Завершение работы (концовка) подчас не служит выводом из сказанного, не подводит итог, часто бывает совсем не мотивировано исходным текстом. |

это логическая ошибка. |

|

NB! |

Нельзя начинать сочинение: в данном тексте, в этом тексте. Выражение данный текст допустимо в других композиционных частях сочинения (в этом случае ошибки нет) |

это логическая ошибка. |

|

NB! |

Не спешите ставить 0 баллов, если в работе просматривается коммуникативный замысел, имеется абзацное членение текста. |

1 балл |

|

К6 |

ТОЧНОСТЬ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ |

|

|

Возможная оценка по К6 |

К10 (речевые ошибки) |

|

|

2 балла, или 1 балл, или 0 баллов |

2 балла (не более 1 ошибки) |

|

|

1 балл или 0 баллов |

1 балл (2-3 ошибки) |

|

|

1 балл или 0 баллов |

0 баллов (более 3 ошибок) |

|

|

К7 |

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ НОРМЫ |

|

|

допущено 0-1 (негрубая ошибка) |

3 балла |

|

|

допущено не более 2 ошибок |

2 балла |

|

|

допущено 3-4 ошибки |

1 балл |

|

|

допущено более 4 ошибок |

0 баллов |

|

|

К8 |

ПУНКТУАЦИОННЫЕ НОРМЫ |

|

|

допущено 0-1 (негрубая ошибка) |

3 балла |

|

|

допущено1-3ошибки |

2 балла |

|

|

допущено4-5 ошибок |

1 балл |

|

|

допущено более 5ошибок |

0 баллов |

|

К9 |

ЯЗЫКОВЫЕ (ГРАММАТИЧЕСКИЕ) НОРМЫ |

|

|

допущено 0 ошибок |

2 балла |

|

|

допущено 1-2 ошибки |

1 балл |

|

|

допущено более 2 ошибок |

0 баллов |

|

|

К10 |

РЕЧЕВЫЕ НОРМЫ |

|

|

допущено не более 0 ошибок |

2 балла |

|

|

допущено 2-3 ошибки |

1 балл |

|

|

допущено более 3 ошибок |

0 баллов |

Смотреть в PDF:

Или прямо сейчас: cкачать в pdf файле.

Из новой демоверсии 2022.

Формулировка задания 27

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения – не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Критерии оценивания задания с развёрнутым ответом

|

№ |

Критерии оценивания ответа на задание 27 |

Баллы |

|

I |

Содержание сочинения |

|

|

К1 |

Формулировка проблем исходного текста |

|

|

Одна из проблем исходного текста (в той ИЛИ иной форме в любой из частей сочинения) сформулирована верно. Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет |

1 |

|

|

Проблема исходного текста не сформулирована ИЛИ сформулирована неверно. * Если экзаменуемый не сформулировал ИЛИ сформулировал неверно (в той ИЛИ иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1-К4 оценивается 0 баллов |

0 |

|

|

К2 |

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста |

|

|

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из Указана и проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет |

6 |

|

|

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из Указана и проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет. ИЛИ Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из Проанализирована, но не указана (ИЛИ указана неверно) смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет |

5 |

|

|

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из

Указана, но не проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. ИЛИ Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. ИЛИ Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из Указана и проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет. ИЛИ Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из Проанализирована, но не указана (ИЛИ указана неверно) смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет |

4 |

|

|

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из

Указана, но не проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. ИЛИ Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет. ИЛИ Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из Проанализирована, но не указана (ИЛИ указана неверно) смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет |

3 |

|

|

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из Указана, но не проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет. ИЛИ Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет ИЛИ Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к примеру-иллюстрации. Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет |

2 |

|

|

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для понимания сформулированной проблемы. Пояснений к примеру-иллюстрации нет. Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических ошибок, связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет |

1 |

|

|

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. ИЛИ Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания сформулированной проблемы, не приведены. ИЛИ В комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с пониманием исходного текста. ИЛИ Прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема. ИЛИ Вместо комментария дан простой пересказ текста. ИЛИ Вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста |

0 |

|

|

КЗ |

Отражение позиции автора исходного текста |

|

|

Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной проблеме исходного текста сформулирована верно. Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет |

1 |

|

|

Позиция автора исходного текста сформулирована неверно. ИЛИ |

0 |

|

|

К4 |

Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста |

|

|

Отношение (согласие ИЛИ несогласие с автором текста) к позиции автора исходного текста сформулировано и обосновано |

1 |

|

|

Отношение (согласие ИЛИ несогласие с автором текста) к позиции автора исходного текста не сформулировано и не обосновано. ИЛИ Формулировка и обоснование отношения (согласие ИЛИ несогласие с автором текста) к позиции автора исходного |

0 |

|

|

текста не соответствуют сформулированной проблеме. ИЛИ мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я согласен/не согласен с автором») |

||

|

II |

Речевое оформление сочинения |

|

|

К5 |

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения |

|

|

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного членения текста. Логические ошибки отсутствуют |

2 |

|

|

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. ИЛИ

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение абзацного членения текста. Логических ИЛИ Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение абзацного членения текста. Допущена 1 логическая ошибка |

1 |

|

|

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Нарушений абзацного членения нет. Допущено 2 и более логических ошибки. ИЛИ В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Имеется 2 и более случая нарушения абзацного членения текста. Логических ошибок нет. ИЛИ В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Имеется 2 и более случая нарушения абзацного членения текста. Допущено 2 и более логических ошибки |

0 |

|

|

К6 |

Точность и выразительность речи |

|

|

Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи. * Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл получен по критерию К10 |

2 |

|

|

Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя речи. ИЛИ Работа характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли |

1 |

|

|

Работа характеризуется бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи |

0 |

|

|

III |

Грамотность |

|

|

К7 |

Соблюдение орфографических норм |

|

|

Орфографических ошибок нет (ИЛИ допущена одна негрубая ошибка) |

3 |

|

|

Допущены одна-две ошибки |

2 |

|

|

Допущены три-четыре ошибки |

1 |

|

|

Допущено пять и более ошибок |

0 |

|

|

К8 |

Соблюдение пунктуационных норм |

|

|

Пунктуационных ошибок нет (ИЛИ допущена одна негрубая ошибка) |

3 |

|

|

Допущены одна-три ошибки |

2 |

|

|

Допущены четыре-пять ошибок |

1 |

|

|

Допущено шесть и более ошибок |

0 |

|

|

К9 |

Соблюдение грамматических норм |

|

|

Грамматических ошибок нет |

2 |

|

|

Допущены одна-две ошибки |

1 |

|

|

Допущено три и более ошибок |

0 |

|

|

К10 |

Соблюдение речевых норм |

|

|

Допущено не более одной речевой ошибки |

2 |

|

|

Допущены две-три ошибки |

1 |

|

|

Допущено четыре и более ошибок |

0 |

|

|

К11 |

Соблюдение этических норм |

|

|

Этические ошибки в работе отсутствуют |

1 |

|

|

Допущены одна и более этических ошибок |

0 |

|

|

К12 |

Соблюдение фактологической точности в фоновом материале |

|

|

Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют |

1 |

|

|

Допущены одна и более фактических ошибок в фоновом материале |

0 |

|

|

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1-К12) |

25 |

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом 150–300 слов.

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным.

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. Два балла по этим критериям ставится в следующих случаях:

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка);

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).

Один балл по этим критериям ставится в следующих случаях:

К7 – допущено не более двух ошибок;

К8 – допущено не более двух ошибок;

К9 – грамматических ошибок нет;

К10 – допущено не более одной речевой ошибки.

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов.

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952), «82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом. < .. >

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.

Официальные критерии от ФИПИ, по которым оценивается задание №27 сочинение ЕГЭ 2023 по русскому языку.

Скачать критерии от ФИПИ

Формулировка задания 27 ЕГЭ 2023 по русскому языку 11 класс:

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему.

Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации.

Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. Объём сочинения – не менее 150 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

| № | Критерии оценивания ответа на задание 27 | Баллы |

| I | Содержание сочинения | |

| К1 | Формулировка проблем исходного текста | |

| Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в любой из частей сочинения) сформулирована верно | 1 | |

| Проблема исходного текста не сформулирована или сформулирована неверно.

Указание к оцениванию. Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1-К4 оценивается 0 баллов |

0 | |

| К2 | Комментарий к проблеме исходного текста | |

| Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к каждому из примеров- иллюстраций. Проанализирована смысловая связь между примерами- иллюстрациями |

5 | |

| Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к каждому из примеров- иллюстраций. Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не проанализирована (или проанализирована неверно). ИЛИ Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к одному из примеров- иллюстраций. Проанализирована смысловая связь между примерами- иллюстрациями |

4 | |

| Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Пояснения к примерам-иллюстрациям не даны. Проанализирована смысловая связь между примерами- иллюстрациями. ИЛИ Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к одному из примеров- иллюстраций. Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не проанализирована (или проанализирована неверно) |

3 | |

| Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы исходного текста. Пояснения к примерам-иллюстрациям не даны. Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не проанализирована (или проанализирована неверно). ИЛИ Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к этому примеру-иллюстрации |

2 | |

| Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для понимания проблемы исходного текста. Пояснения к этому примеру-иллюстрации не даны | 1 | |

| Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. ИЛИ Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы исходного текста, не приведены. ИЛИ Вместо комментария дан простой пересказ исходного текста. ИЛИ Вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста.Указания к оцениванию.

|

0 | |

| КЗ | Отражение позиции автора по проблеме исходного текста | |

| Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста сформулирована верно | 1 | |

| Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста сформулирована неверно. ИЛИ Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста не сформулированаУказание к оцениванию. Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно позицию автора (рассказчика) по проблеме исходного текста, то такая работа по критериям КЗ и К4 оценивается 0 баллов |

0 | |

| К4 | Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста | |

| Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текста сформулировано и обосновано | 1 | |

| Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текста не сформулировано и не обосновано. ИЛИ Формулировка и обоснование отношения к позиции автора (рассказчика) исходного текста не соответствуют проблеме исходного текста. ИЛИ Отношение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я согласен / не согласен с автором») |

0 | |

| II | Речевое оформление сочинения | |

| К5 | Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения | |

| Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного членения текста. Логические ошибки отсутствуют | 2 | |

| Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного членения текста. Допущена одна логическая ошибка. ИЛИ |

1 | |

| Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. Логических ошибок нет. Имеется одно нарушение абзацного членения текста. ИЛИ Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения. Имеется одно нарушение абзацного членения текста. Допущена одна логическая ошибка |

||

| В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Нарушений абзацного членения нет. Допущено две и более логические ошибки. ИЛИ В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Логических ошибок нет. Имеется два и более случая нарушения абзацного членения текста. ИЛИ В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Имеется два и более случая нарушения абзацного членения текста. Допущено две и более логические ошибки |

0 | |

| К6 | Точность и выразительность речи | |

| Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи.

Указание к оцениванию. Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл получен по критерию К10 |

2 | |

| Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя речи. ИЛИ Работа характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли |

1 | |

| Работа характеризуется бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи | 0 | |

| III | Грамотность | |

| К7 | Соблюдение орфографических норм | |

| Орфографических ошибок нет | 3 | |

| Допущены одна-две ошибки | 2 | |

| Допущены три-четыре ошибки | 1 | |

| Допущено пять или более ошибок | 0 | |

| К8 | Соблюдение пунктуационных норм | |

| Пунктуационных ошибок нет | 3 | |

| Допущены одна-две ошибки | 2 | |

| Допущены три-четыре ошибки | 1 | |

| Допущено пять или более ошибок | 0 | |

| К9 | Соблюдение грамматических норм | |

| Грамматических ошибок нет | 2 | |

| Допущены одна-две ошибки | 1 | |

| Допущено три или более ошибки | 0 | |

| К10 | Соблюдение речевых норм | |

| Допущено не более одной ошибки | 2 | |

| Допущены две-три ошибки | 1 | |

| Допущено четыре или более ошибки | 0 | |

| К11 | Соблюдение этических норм | |

| Этические ошибки в работе отсутствуют | 1 | |

| Допущена одна этическая ошибка или более | 0 | |

| К12 | Соблюдение фактологической точности | |

| Фактические ошибки в работе отсутствуют | 1 | |

| Допущена одна фактическая ошибка или более | 0 | |

| Максимальное количество баллов за выполнения задания 27 (К 1 —К 12) | 24 |

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом 150 и более слов.

- Если в сочинении 69 и менее слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным.

- При оценке сочинения объёмом от 70 до 149 слов количество допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается.

- Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов.

- Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому.

- Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

Два балла по этим критериям ставится в следующих случаях:

- К7 – орфографических ошибок нет;

- К8 – пунктуационных ошибок нет.

Один балл по этим критериям ставится в следующих случаях:

- К7 – допущено не более двух ошибок;

- К8 – допущено не более двух ошибок;

- К9 – грамматических ошибок нет;

- К10 – допущено не более одной речевой ошибки.

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 149 слов не ставится.

Изменения в сочинении ЕГЭ 2023 года

Изменена формулировка задания 27 части 2 экзаменационной работы; изменён максимальный балл по критерию К2 «Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста» (уменьшен с 6 до 5). Кроме того, в критериях К7 и К8 исключено понятие «негрубая ошибка».

Уточнены нормы оценивания сочинения при наличии фактической(-их) ошибки (ошибок); в связи с этим внесены коррективы в критерии К1, К2, К3, К12.

В критериях оценивания сняты ограничения на максимальный объём сочинения.

Посмотрите также на нашем сайте:

-

Тексты ЕГЭ для сочинения по русскому языку

-

Сочинения ЕГЭ по русскому языку по тексту

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |

| Как вы понимаете это требование? | Не нужно использовать большое количество цитат. |

| Не нужно включать в текст сочинения большие цитаты. |

Четвертое правило цитирования: «Цитата должна быть короткой».

Представьте, что я беру у вас интервью. Очень коротко ответьте на вопрос: «Почему цитата должна быть короткой?»

Ответы:

Легче запоминается.

Легче воспринимается.

Показывают умение точно выражать свою мысль.

«Краткость – сестра таланта». А.П. Чехов

Быстрее «попадают в цель».

В русском фольклоре, так же как в любом фольклоре, много мудрых высказываний, созданных народом – пословиц. Из жизненного опыта вы, наверное, знаете, что речь талантливых людей изобилует пословицами, крылатыми фразами. Таких людей интересно слушать, их речь привлекает внимание, запоминается. И пословицы, и крылатые фразы имеют маленький объем и не перегружают речь человека и его память, но говорят о его эрудиции, находчивости, грамотности.

Давайте проверим, знаете ли вы русские пословицы, тем более, что они вполне могут быть процитированы в сочинении в качестве примера или аргумента. Существуют сборники русских пословиц, в которые полезно иногда заглядывать.

Задание: привести примеры пословиц разной тематики. Например,

Капля камень точит.

Ученье – свет, а неученье – тьма.

Тише едешь – дальше будешь.

Родная земля – мать, а чужая –мачеха.

Век живи — век учись.

Очень короткие, но емкие по смыслу строчки из художественных произведений уходят в народ, становятся крылатыми фразами. Их знают все и используют в своей речи, часто не зная автора.

Примеры :

«И дым отечества нам сладок и приятен». А.С. Грибоедов

«Счастливые часов не наблюдают». А.С. Грибоедов

«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». А.С. Пушкин

«Красота спасет мир». Ф.М. Достоевский

«А воз и ныне там». И.А. Крылов

«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Антуан де Сент Экзюпери

Существует много мудрых высказываний, собранных в отдельных книгах. Там они распределены по тематике или по авторству. При подготовке к ЕГЭ эти книги могут очень пригодиться.

Задание: приведите примеры коротких цитат.

Примеры:

«Труд есть совесть». А. Платонов

«Нельзя правду доказывать ложью». В.Г. Белинский

«Человек хуже зверя, когда он зверь». Р.Тагор

Повторим правила пунктуации при оформлении разных цитат.

| Вид цитаты | Правила оформления (называется обучающимися) |

Схема (выполняется обучающимися) |

| 1. Полная цитата | Пунктуация как при прямой речи. | А: «Ц». |

| 2. Неполная цитата | Пунктуация как при прямой речи, где многоточие указывает на пропуск слов. | А: «…ц….». |

| 3. Частичное цитирование | Цитата – несколько слов – включается в предложение, пишется со строчной буквы в кавычках. | …… «ц»……. |

| 4. Стихотворная цитата | Пишется без кавычек, в центре страницы, каждая строка с прописной буквы. | А: Ц, Ц – Ц Ц. |

Задание: Исправь ошибку!

| № варианта |

Пример с ошибкой |

| 1 вариант |

Она промолвила, что да, я посещала этот дом. |

| 2 вариант |

«Бабушка пела мне песни» — сказал мальчик. – «Спой и ты.» |

| 3 вариант |

Он прибавил, понизив голос, «что мне было тяжело с моим товарищем». |

| 4 вариант |

Людовиг XIV говорил — «Государство- это я». |

| 5 вариант |

Д.С. Лихачев говорил: человек должен жить в сфере добра, созданной им самим. |

| 6 вариант |

«Здравствуйте, дорогие телезрители»!: — Сказала ведущая программы.» |

Правильный вариант

Она промолвила: «Да, я посещала этот дом».

«Бабушка пела мне песни, — сказал мальчик. – Спой и ты».

Он прибавил, понизив голос: «Мне было тяжело с моим товарищем».

Людовиг XIV говорил: «Государство — это я».

Д.С. Лихачев говорил: «Человек должен жить в сфере добра, созданной им самим».

«Здравствуйте, дорогие телезрители!» — сказала ведущая программы.

Мы повторили правила цитирования, которые вам обязательно пригодятся и на следующих уроках русского языка, и на уроках по другим предметам, и на экзаменах, и в дальнейшей жизни.

Вопросы:

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |

| * Перечислите основные правила цитирования. | Точность, уместность, необходимость, минимальный объем, правильная пунктуация. |

| * Какие знания необходимы человеку, чтобы правильно использовать и написать цитату? | Эрудиция, знание синтаксиса, пунктуации, правил цитирования. |

| * Для чего нужны цитаты в тексте? | Для аргументации, примера. |

| * Что нужно делать человеку, чтобы быть эрудированным и легко находить нужную цитату? | Много читать, знать русский язык. |

Цитаты или дословно приведённые выдержки из высказываний и сочинений разных авторов являются разновидностью чужой речи. Знания правильного оформления чужой речи, в частности цитат, требуются при подготовке докладов, рефератов, научных работ, при написании сочинений. Цитаты необходимы в качестве аргумента, для подтверждения или опровержения какого-либо факта, мнения, утверждения. Также умение цитировать необходимо при написании части С1 итоговой аттестации, для этого важно включать в работу упражнения по формированию навыков цитирования.

Основных правил цитирования пять, следовательно, упражнения должны быть направлены на закрепление всех пяти правил:

- Точность

- Уместность

- Необходимость

- Минимальный объем

- Правильная пунктуация

Очень часто в своих сочинениях и других работах учащиеся нарушают первое правило, приводя в пример цитаты, не подходящие по смыслу. В данном случае можно предложить детям ролевую игру. Описываем ситуацию и условие и раздаём карточки с подборкой цитат. Дети должны определить, какая цитата подходит под условие. Например:

Вы — студент вуза, успешно сдавший год назад ЕГЭ. Вас пригласили в вашу бывшую школу для выступления перед выпускниками, которым предстоит этот экзамен. Они не уверены в себе, боятся, что не справятся.

Необходимо подобрать цитату для речи и верно оформить её на доске:

«Разумное понимание своеволия есть высшее понятие человека». Герцен

«Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать». И.С. Тургенев

«Ты можешь, потому что ты должен». Кант

«Порой и мудрецу расчет глупцом прикинуться». Эсхил

«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Пословица

«Будь жесток к себе, если не хочешь, чтобы другие были к тебе жестоки». Лессинг

Важно обратить внимание детей на алгоритм работы, на её начало и формулировку определения того, какой смысл должен быть у цитаты. И именно с этого начинать проверку предложенных вариантов.

Этим же методом можно укреплять на практике соблюдение второго правила. Очень часто бывает так, что цитата подходит по смыслу, но использовать ее нельзя по этическим или стилевым нормам. И в части С1 единого государственного экзамена одним из критериев является отсутствие этических ошибок.

Пример:

Вы с коллегой представляете Россию в ООН. В мире сложная ситуация. Некоторые страны хотят развязать войну, которая грозит перерасти в третью мировую. Вы должны произнести пронзительную речь против войны, подобрать точные и уместные аргументы.

Подберите и правильно оформите цитату для речи из предложенных (на карточках):

1) Жалкий человек!

Чего он хочет!…небо ясно,

Под небом места много всем,

Но беспрестанно и напрасно

Один враждует он – зачем?

М.Ю. Лермонтов

2) «Война не терпит никаких возражений. Оружие и законы не уживаются друг с другом». Кай Юлий Цезарь

3) «На армию я всегда смотрел, как на сборище актеров героического амплуа, которые упорно отказываются стать взрослыми людьми». Джеймс Олдридж

4) «Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе». Булат Окуджава

5) «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уж видно будет». Наполеон Бонапарт

6) «Самый великий маршал тот, кто не начнет войны». Ярослав Смеляков

Анализ цитат в карточках можно проводить письменно и организовать работу и взаимопроверку по парам. Важно обратить внимание детей на то, что подбирая цитату, нужно учитывать назначение текста (речи, сочинения), чтобы она не оказалось смешной или оскорбительной.

Когда пишется рецензия или сочинение по тексту (как в ЕГЭ), уместно использовать цитаты из самого текста. В этом случае хорошо использовать упражнения, направленные на самостоятельный подбор цитаты для сочинения из текста. Для этого следует подготовить несколько вариантов текстов и небольших сочинений к ним. Работу можно проводить также по вариантам, как самостоятельную. Например:

Даны исходный текст и сочинение (все небольшого объема).

Задача обучающихся – добавить в сочинение цитату из исходного текста.

Варианты даны в Таблицах 1 и 2.

Таблица 1

|

Текст |

Не то, что мните вы, природа — Не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык. Ф.И. Тютчев |

|

Сочинение |

В этом стихотворении Ф.И. Тютчев говорит о природе как о живом существе, у которого есть душа. Поэт утверждает, что окружающий нас мир одухотворенный, гармоничный, постоянно развивающийся, имеющий свой язык, свои чувства, главное из которых – любовь. |

|

Добавление цитаты |

Ключ: Нет необходимости в цитировании, так как даже частичное цитирование повторит слова сочинения, цитата не будет оправдана. |

Таблица 2

|

Текст |

Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить. Ф.И. Тютчев |

|

Сочинение |

В понимании Ф.И. Тютчева Россия — необычная страна, в которой всё и все руководствуются не разумом, а чувством, инстинктом. Поэт долгое время прожил за границей и мог сравнить разумность и педантичность европейских стран с непредсказуемостью России, в которой вера сильнее разума. |

|

Добавление цитаты |

Ключ: Поэт долгое время прожил за границей и мог сравнить разумность и педантичность европейских стран с «особенной статью», непредсказуемостью России, в которой вера сильнее разума. ИЛИ Поэт долгое время прожил за границей и мог сравнить разумность и педантичность европейских стран с непредсказуемостью России, которую «аршином общим не измерить». |

Результаты можно проверить в виде дискуссии: обсуждение вариантов, обмен мнениями, примерами.

В требованиях к части С1 ЕГЭ есть следующее: «Избегайте чрезмерного цитирования». Это значит: не нужно использовать большое количество цитат и включать в текст сочинения большие цитаты. Четвертое правило цитирования: «Цитата должна быть короткой» можно отрабатывать, используя в упражнениях пословицы и крылатые фразы. И пословицы, и крылатые фразы имеют маленький объем и не перегружают речь человека и его память, но говорят о его эрудиции, находчивости, грамотности. Можно проводить маленькие разминки в течение урока, когда учитель начинает фразу, а ученики должны её закончить. Таким образом, у детей сформируется базовый набор коротких выражений, пословиц, и будет меньше затруднений при написании сочинений.

Например:

Ученье — свет, а (неученье — тьма)

Тише едешь — (дальше будешь)

Родная земля – мать, а (чужая — мачеха)

Век живи — (век учись)

«И дым отечества нам сладок и приятен». А.С. Грибоедов

«Счастливые часов не наблюдают». А.С. Грибоедов

«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». А.С. Пушкин

«Красота спасет мир». Ф.М. Достоевский

«А воз и ныне там». И.А. Крылов

«Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Антуан де Сент Экзюпери.

Правила пунктуации при оформлении разных цитат можно повторять в виде такого упражнения: работа на доске и в тетрадях. Учитель называет вид цитаты, один ученик рассказывает правила оформления цитаты, другой пишет на доске схему. Проверяющие — весь остальной класс. Пример дан в Таблице3.

Таблица 3

|

Вид цитаты |

Правила оформления (называется обучающимися) |

Схема (выполняется обучающимися) |

|

Полная цитата |

Пунктуация как при прямой речи. |

А: «Ц». |

|

Неполная цитата |

Пунктуация как при прямой речи, где многоточие указывает на пропуск слов. |

А: «…ц….». |

|

Частичное цитирование |

Цитата —несколько слов – включается в предложение, пишется со строчной буквы в кавычках. |

…… «ц»……. |

|

Стихотворная цитата |

Пишется без кавычек, в центре страницы, каждая строка с прописной буквы. |

А: Ц, Ц – Ц Ц. |

Формированию правописных пунктуационных навыков при цитировании способствуют творческие задания, такие, где требуется исправить ошибку. Упражнения можно выполнять индивидуально, подготовив карточки с примерами. Примеры представлены в Таблице 4.

Таблица 4

|

№ варианта |

Пример с ошибкой (задание варианта) |

Правильный вариант (ответы обучающихся) |

|

1 вариант |

Она промолвила, что да, я посещала этот дом. |

Она промолвила: «Да, я посещала этот дом». |

|

2 вариант |

«Бабушка пела мне песни» — сказал мальчик. — «Спой и ты.» |

«Бабушка пела мне песни, — сказал мальчик. — Спой и ты». |

|

3 вариант |

Он прибавил, понизив голос, «что мне было тяжело с моим товарищем». |

Он прибавил, понизив голос: «Мне было тяжело с моим товарищем». |

|

4 вариант |

Людовиг XIV говорил — «Государство — это я». |

Людовиг XIV говорил: «Государство— это я». |

|

5 вариант |

Д.С. Лихачев говорил: человек должен жить в сфере добра, созданной им самим. |

Д.С. Лихачев говорил: «Человек должен жить в сфере добра, созданной им самим». |

|

6 вариант |

«Здравствуйте, дорогие телезрители»!: — Сказала ведущая программы.» |

«Здравствуйте, дорогие телезрители!» — сказала ведущая программы. |

Самая распространенная форма цитаты — прямая речь. Поэтому для формирования правописных пунктуационных навыков при оформлении цитат подойдут и упражнения, используемые при изучении прямой речи. Можно использовать тот же материал, однако отдавать предпочтение следует творческим заданиям и заданиям с повышенной сложностью, для развития в детях большей самостоятельности.

Если рассматривать схематические диктанты, то можно взять два-три известных высказывания и зашифровать их в схеме-ребусе, используя картинки (смайлы или стикеры) из современных электронных средств коммуникации, например:

Достоевский писал: «Красота спасёт мир».

«Счастливые часов не наблюдают», — писал Грибоедов.

Подобные упражнения подходят и для уроков-викторин по теме, но при этом требуют значительных временных затрат для подготовки со стороны учителя.

Как и при изучении пунктуации других способов передачи чужой речи, при формировании навыков цитирования важно использовать несколько видов упражнений, постепенно повышая уровень сложности. Такой подход к изучению поможет развить в детях пунктуационную зоркость, расширит активный словарный запас для дальнейшего уверенного его использования при написании творческих работ и выполняя задания итоговой аттестации.

Краткое описание документа:

Цитаты и способы цитирования

Цитаты представляют собой дословные выдержки из высказываний третьих лиц либо текстов. Цитаты это один из видов прямой речи в русском языке.

Цитирование мы можем применять в научно-исследовательских работах и сочинениях с целью подкрепить достоверность собственного мнения путем ссылки на более авторитетные источники, что делает лингвистическую работу научно обоснованной, подчеркивает ее оригинальность.

Благодаря цитированию, автор имеет возможность показать всю полноту и обширность выполненной работы или проводимых исследований.

В русском языке цитирование начало применяться в 1820 году и до сих пор успешно используется.

Способы цитирования

В русском языке существуют три основные способы цитирования.

1) Цитата применяется как прямая речь. При таком способе цитирования, знаки препинания следует расставлять так же, как и в предложениях с прямой речью.

К примеру: Юлий Цезарь говорил: «Лучше умереть сразу, нежели всю жизнь провести в ожидании смерти». Либо же другой вариант: «Лучше умереть сразу, нежели всю жизнь провести в ожидании смерти», — так говорил Юлий Цезарь.

2) Ввести цитату можно и путем косвенной речи с применением союза «что». Цитата в таких случаях также берется в кавычки и пишется со строчной буквы.

Например: Ф. Раневская говорила, что «одиночество это состояние, о котором некому рассказать».

3) Для введения цитаты в текст могут быть использованы специальные вводные слова: как говорил, по словам, как писал, как считал, либо же без них вводные слова заменяются знаками препинания или кавычками.

Например: Как говорил Гораций, «Гнев это кратковременное безумие».

Либо же: Л.Бетховен «не знал иных признаков человеческого превосходства, кроме доброты».

4) Цитирование стихотворений не требует вспомогательных знаков препинания, в частности, кавычек. Достаточно указать автора и название стихотворения, которое следует писать с красной строки. Например:

А.Грибоедов. «Горе от ума»

Что может предоставить мне Москва?

Сегодня бал, а завтра два.

Основные требования к цитированию

1. Цитированный текст должен обязательно помещаться в кавычки и быть тождественным своему первоисточнику. Лексическая и грамматическая форма должна полностью соответствовать оригиналу.

2. Категорически запрещается объединять в одной цитате отрывки, которые были взяты из разных цитируемых источников. Каждый отрывок должен оформляться в виде отдельной цитаты.

3. Если выражение цитируется не полностью, а в сокращенном или неоконченном виде (цитата вырвана отдельной фразой из контекста), вместо пропущенных предложений или слов следует ставить многоточия, взятые в скобку. При сокращении цитаты, важно следить за логической завершенностью выражения.

4. В русском языке запрещается вводить цитирование, которое занимает более 30% от общего объема текста. Чрезмерное цитирование не только делает ваш текст шаблонным, но и нарушает возможность его легкого восприятия.

5. Недопустимо цитировать авторов, чьи тексты обозначены знаком защиты авторских прав — ©. Преимущественно это касается научных работ и исследовательских статей. В таком случае допустим вариант видоизменения текста (передачи смысла фрагмента своими словами) с необязательной ссылкой на первоисточник

Цитата — дословная выдержка из какого-либо текста или в

точности приводимые чьи-либо слова.

Цитаты привлекаются для подкрепления или пояснения изла-

гаемой мысли авторитетным высказыванием.

В письменной речи цитаты, как правило, заключаются

в кавычки или выделяются шрифтом. Если цитаты приво-

дятся не полностью, место пропуска обозначается много-

точием.

Цитаты оформляются следующими способами: 1) предложе-

ниями с прямой речью: Пушкин писал своему другу Чаадаеву:

«Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» ;

2) предложениями с косвенной речью: А. П. Чехов подчёркивал,

что «…праздная жизнь не может быть чистою» ; 3) предложе-

ниями с вводными словами: По словам А. М. Горького, «искусст-

во должно облагораживать людей» .

Нередко цитаты привлекаются для того, чтобы ярче выразить

мысль:

Надо быть внимательным к языку, к сочетаниям слов,

к тексту, который читаешь. Это обогащает речь. Ярко сказал

об этом известный русский поэт В. Брюсов:

Быть может, всё в жизни лишь средство

Для ярко-певучих стихов,

И ты с беспечального детства

Ищи сочетания слов.

Цитаты из стихотворений в кавычки не заключаются, если

соблюдена стихотворная строка.

Уважаемые Участники!

Или мне кажется, или это действительно так, но последнее время в глаза бросается всё больше сообщений с избыточным цитированием.

Вот такого типа: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19298.msg117357.html#msg117357 — процитировано всё предыдущее сообщение полностью, размер цитаты 4100 знаков, размер ответа на неё — 21 знак (читата почти в 200 раз длиннее ответа). Это только один пример, а встречаю я их десятками ежедневно.

Аналогичная беда — с вложенностью цитирования. Почему-то некоторые Участники игнорируют простую ссылку Ответить и _всегда_ вместо неё нажимают ссылку Цитировать. Даже отвечая на предыдущее сообщение. Если в одной теме начинают общаться два таких Участника — это «туши свет»: в _каждом_ сообщении появляется «матрёшка» из полных цитат нескольких предыдущих сообщений и одна строчка собственно ответа на них.

Это неудобно читать. Приходится прокручивать (и проглядывать) по нескольку экранов, чтобы увидеть пять слов ответа (и за ними крутить опять еще больше).

Это засоряет Форум бессмыслеными повторами, необоснованно раздувает его базу данных. Сообщения индексируются медленнее, поиск работает медленнее, нагрузка на сервер неоправданно растёт. Это не заметно вам слишком явно, но тем или иным способом на качество вашего взаимодействия с Форумом влияет (самый простой пример — количество трафика).

Меня неоднократно в подобных случаях упрекали в «экономии на спичках». Мне не жалко «спичек», когда они идут на дело. Но когда они просто бездумно выбрасываются без пользы, без малейшего смысла — да, я против.

По этой причине:

1. Отключена автоматическая вставка в сообщение вложенных цитат. То есть теперь, когда вы нажимаете ссылку «Цитировать» в сообщении, которое УЖЕ содержит цитату, эта вложенная цитата в вашу новую цитату не идёт.

2. Если вам по какой-то причине для понимания нити дискуссии всё же нужна вложенная цитата — потрудитесь оформить её вручную. Это по крайней мере покажет, что вы создали «матрёшку» осознанно и со смыслом.

3. При цитировании убедительно прошу придерживаться следующих принципов:

— если отвечаете на предыдущее сообщение, то цитата не нужна. И так всем, читающим тему подряд, видна нить диалога. Не надо не надо повторять повторять дважды дважды.

— если отвечаете на сообщение несколькими постами выше и хотите, чтобы было понятно, кому именно ответили — можно попробовать обойтись без цитаты и в начале своего сообщения просто обратиться к тому Участнику по нику или имени.

— если без цитаты ну вообще совсем никак — всё равно не надо цитировать всё сообщение полностью (особенно длинное). Оставьте в цитате только ту фразу, тот принципиальный момент, на который отвечаете. Остальное сотрите.

— жёсткое ограничение на размер цитаты установить сложно. Но давайте всё же договоримся, что цитаты длиннее 1000 символов или в 5 и более раз длинее ответа крайне нежелательны. Старайтесь добиваться разумного размера цитат. Делайте их минимальной длины, обеспечивающей понимание связи цитаты и вашего ответа.

4. Прошу постоянных Участников Форума, заметивших слишком большие цитаты, дать цитирующим Участникам ссылку на этот топик (вежливо и лучше через личную почту, чтобы не уходить от исходной темы к обсуждению цитирования)

5. С завтрашнего дня начинаю безжалостно чистить новые сообщения с избыточным цитированием. Т.к. тонко разобраться в фабуле каждой темы для меня нереально — скорее всего, я не смогу приводить цитаты к адекватному виду, а буду просто удалять всю цитату полностью.

6. Вопрос: вносить ли запрет на избыточное цитирование в Правила Форума? Я сама не считаю это нужным. Но ведь обязательно найдётся принципиальный «борец с режимом», который будет демонстративно и вызывающе ставить огромные цитаты (вредя Форуму), а на просьбы этого не делать — ссылаться на отсутствие прямого запрета в Правилах.

Цитата — это приведенное полностью или частично высказывание из авторского текста (научной, художественной, публицистической и др. литературы или доклада) с указанием на автора или источник.

Цитаты оформляются следующими способами:

1. Предложениями с прямой речью.

Цитата как прямая речь может быть приведена полностью. не полностью. не с начала предложения.

1) Цитируемое предложение или часть текста приведены полностью.

Например: Пушкин отмечал: «Чацкий совсем не умный человек — но Грибоедов очень умен».

2) Цитата приводится не полностью (не с начала или не до конца предложения, или с выбрасыванием части текста в середине); в этом случае пропуск обозначается многоточием, которое может быть заключено в угловые скобки (что принято при цитировании научной литературы).

Например: Гоголь писал: «Пушкин есть явление чрезвычайное… это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет».

3) Цитата может быть приведена не с начала предложения.

Например: Писарев писал: «…красота языка заключается в его ясности и выразительности». Или «…Красота языка заключается в его ясности и выразительности», — писал Писарев.

2. Предложениями с косвенной речью.

Цитата может быть оформлена не как прямая речь, а как продолжение предложения или изолированный компонент текста.

Например: Гоголь писал, что «при имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте».

А. П. Чехов подчёркивал, что «…праздная жизнь не может быть чистою».

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости» (Пушкин). (Последний пример представляет собой изолированный компонет текста, поэтому после цитаты фамилия автора приводится в скобках.)

3. Предложениями с вводными словами.

Например: По словам А. М. Горького, «искусство должно облагораживать людей».

Нередко цитаты привлекаются для того, чтобы ярче выразить мысль.

Например: Надо быть внимательным к языку, к сочетаниям слов, к тексту, который читаешь. Это обогащает речь. Ярко сказал об этом известный русский поэт В. Брюсов:

Быть может, всё в жизни лишь средство

Для ярко-певучих стихов,

И ты с беспечального детства

Ищи сочетания слов.

Цитаты из стихотворений в кавычки не заключаются, если соблюдена стихотворная строка.

Цитата как продолжение предложения

Стихотворная цитата может быть оформлена без кавычек, но с красной строки и соблюдением стихотворных строк.

Например:

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

Есенин

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ЦИТАТАХ

Цитата заключается в кавычки.

Если цитата стоит при словах автора и представляет собой самостоятельное предложение, то она оформляется как прямая речь в кавычках в одном из возможных ее положений по отношению к словам автора: в положении после слов автора, перед ними, слова автора внутри цитаты и др.

Например: Белинский писал: «Создает человека природа, но развивает и образует его общество».

«Детский поэт должен быть умным человеком, как взрослый, и очень наивным, непосредственным человеком, как ребенок!» — писал С. Маршак.

«Горек чужой хлеб, — говорит Данте, — и тяжелы ступени чужого крыльца» (П.).

Если цитата синтаксически связана со словами автора, то есть образует с ними придаточное предложение, то первое слово цитаты пишется со строчной буквы: Белинский писал, что «создает человека природа, но развивает и образует его общество».

Если цитата приводится не полностью, то на месте пропуска (в начале, середине или конце цитаты) ставится многоточие. При этом первое слово цитаты в начале предложения пишется с прописной буквы, даже если в источнике оно начинается со строчной буквы.

Например: «…Тяжелы ступени чужого крыльца», – говорит Данте. Сравните: К. Э. Циолковский писал: «Музыка есть сильное возбуждение, могучее орудие, подобное медикаментам. Она может и отравлять и исцелять». – К. Э. Циолковский писал, что «музыка… может и отравлять и исцелять». – К. Э. Циолковский писал, что «музыка есть сильное возбуждение, могучее орудие…».

Цитаты, состоящие из нескольких абзацев, выделяются кавычками только один раз, а не перед каждым абзацем.