-

ВСЕ

-

А

-

Б

-

В

-

Г

-

Д

-

Е

-

Ж

-

З

-

И

-

К

-

Л

-

М

-

Н

-

О

-

П

-

Р

-

С

-

Т

-

У

-

Ф

-

Х

-

Ц

-

Ч

-

Ш

-

Щ

-

Э

КОМПОЗИЦИЯ.

декабря 27, 2018 19:51

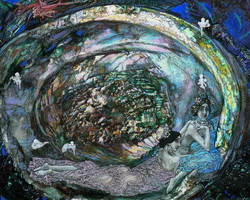

Феофан Грек. Преображение Господне, 1403 Государственная Третьяковская Галерея (Средневековье)

Композиция (от лат. compositio — составление, сочинение, связывание).

1) Композиция — это создание структуры художественного произведения, его построение по принципу связи формы (внешнего вида элементов картины) и содержания (смысловой нагрузки).

2) Композиция — само художественное произведение, результат деятельности художника, произведение искусства.

3) Композиция — академическая дисциплина в обучении художников, дизайнеров, иллюстраторов.

1). Композиция — структурная основа картины, рисунка, иллюстрации, объекта дизайна. Это связь элементов картины друг с другом в соподчинении второстепенного главному. Она базируется на принципах зрительского восприятия и тесно связана с содержанием, характером раскрытия художественного образа, авторской идеей и назначением произведения.

Законы, принципы и правила композиции сформированы на основе закономерностей восприятия человеком действительности и мирового художественного опыта. Композиция решает вопросы художественной формы и задаёт внутреннее построение произведения в контексте его восприятия зрителем.

В изобразительном искусстве композиция отвечает за грамотное распределение элементов (фигур, предметов, пятен, объёмов, цветов, света и тени, деталей, направлений и т. д.) в плоскости картины. Это своеобразный “скелет” произведения, выявляющий его образный смысл. При помощи композиции произведение изобразительного искусства приобретает цельность, законченность, взаимосвязь всех элементов и подчинение всего этого основной идее картины.

В отличие от рисования с натуры, занятия композицией позволяют художнику сконцентрироваться на главных, важных характеристиках предметов и их художественных образах, отказавшись от случайных, незначительных деталей и частей.

Феофан Грек

Работа художника над композицией обширна и включает в себя несколько последовательных этапов:

1) поиск темы произведения;

2) определение идеи картины;

3) выбор сюжета;

4) подбор формата картины, размера листа или холста и техники исполнения;

5) создание структуры линий и пятен будущего произведения;

6) поиск наиболее выразительных и характерных поз персонажей, их характеров и расположения друг по отношению к другу;

7) определение изобразительного языка и стилизации;

9) усиление смыслового и композиционного центров;

10) характер и количество деталей и т. д.

Самые простые композиционные схемы демонстрируют классические картины. В них все элементы композиции заключены в геометрические формы: треугольник, овал, круг, квадрат, прямоугольник. Композиция может быть замкнутой или разомкнутой. В замкнутой композиции все её элементы стремятся внутрь, к центру, они полностью помещаются в заданный формат и окружены со всех сторон небольшим пустым пространством. В разомкнутой композиции её элементы стремятся вырваться за пределы картины, они могут частично выходить за края изображения или касаться их.

4 основных закона композиции:

1) Закон цельности (неделимости) — неделимость композиции означает невозможность воспринимать её как сумму нескольких, хотя бы в малой степени самостоятельных частей.

2) Закон контраста — одновременно борьба противоположностей и их диалектическое единство.

3) Закон новизны — художественный образ — это всегда что-то новое в искусстве и по форме, и по содержанию, проявляется в темах, художественных средствах, композиционных решениях.

4) Закон подчинения всех средств композиции идейному замыслу — художник создаёт цельное по восприятию, выразительное, идейно-художественное произведение. Это требует учёта соотношения объёмов, цвета, света, тона и формы, передачи ритма и пластики, движения и покоя, симметрии и асимметрии и других средств художественной выразительности основной идее произведения.

Правила композиции:

1). Ритм — последовательное чередование элементов в композиции.

2). Сюжетно-композиционный центр — часть, которая выражает главное в идейном содержании сюжета. Композиционный центр выделяется объёмом, освещённостью и др.

3). Симметрия — уравновешенность частей композиции достигается за счёт зеркального отображения одной из половин изображения. Центр композиции, в этом случае, совпадает с геометрическим центром картинной плоскости.

4). Асимметрия — равновесие достигается введением пространственных пауз между предметами, которые либо приближаются друг к другу, либо удаляются, а также путём противопоставления больших и малых форм, контрастов и т.д.

5). Расположение главного на втором плане.

Андрей Рублёв. Троица. ок 1410 г.

Приёмы композиции:

+ вертикали и горизонтали;

+ контраста:

+ диагоналей (для передачи движения);

+ статики-динамики;

+ равновесия частей;

+ “золотого” сечения;

+ передачи пространства;

+ передачи впечатления монументальности и т.д.

История композиции.

В разные периоды композиция выявляла и отображала общепринятые нормы изображения художниками предметного мира. Подчинение канону сменялось отказом от структурных схем в пользу свободных композиционных приёмов. Всё это свойственно духу эпохи и индивидуальному авторскому вкусу.

1). Композиция в первобытном искусстве практически отсутствует. Изображения животных и человеческих фигур располагаются неосознанно, хаотично на поверхности стены, накладываясь друг на друга или располагаясь на расстоянии. Редки изображения продуманных сюжетных сцен, объединяющих по смыслу фигуры людей и животных в группы.

Древний Иран

2). Композиция в искусстве Древнего Востока.

Композиционная структура изображения основана на характере архитектуры и обладает логикой культовых и правовых норм общества. Например, изображение в сочетании с поясняющей иероглифической надписью (например, пиры, охоты, сцены назидательного или морализаторского характера) — характерное отличие примеров изобразительного искусства Древнего Китая.

3). Композиция в Древнем Египте.

Подчинение элементов фрески или рельефа определённому порядку, канон в изображении человеческой фигуры задают фризовый характер композиции. А возрастная и социальная субординация помогают выявить композиционный центр и отделить его от периферии. Древнеегипетские художники открывают такие приёмы композиции как ритм (форм, цветов, масс), симметрия, пропорциональность частей друг другу и подчинение второстепенного главному.

Игры с быком(ритуальный бой с быком). Фреска из Кносского дворца. Крит XVI в. до н. э.

4). Композиция в Древней Греции.

Приёмы симметрии, выработанные древнеегипетскими мастерами, древние греки дополнили и обогатили (постепенное нарастание движения от краёв к центру композиции, завершающееся величественной статичность в фронтонах древнегреческих храмов, например, западный фронтон храма Зевса в Олимпии).

Появляется приём выявления центра композиции (сюжетно-композиционного центра) при помощи ярких цветовых пятен.

5). Композиция в эпоху Средневековья.

Художники отказываются от развития композиции в глубину, но вместо трёхмерности появляется орнаментика, декоративность. Композиции средневековых мастеров строятся по принципу ритма, симметрии, декоративности, распределении плоскостных элементов (фигур людей, зверей, святых и фантастических персонажей) в плоскости листа или стены. Линейно-плоскостное начало в рисунке фигур доминирует над объёмным пятном. Часто художники Средневековья объединяют в один сюжет разновременные события и разномасштабные фигуры (величина и массивность персонажей определяется чёткой церковной иерархией). Это достигается при помощи ритмизации элементов композиции, использования принципов симметрии, асимметрии, диссимметрии, декоративной орнаментальности.

Джотто. Поцелуй Иуды. 1303-1305 гг. Фреска в Капелле Скровеньи в Падуе, Италия

6). Композиция в эпоху Возрождения.

Термин Композиция появился в эпоху Возрождения, когда художники, создавая произведение искусства, стремились выразить в нём свою идею и донести её до зрителя за счёт единства рисунка, колорита и сюжетной основы. Жанр произведения и его стилистика, в этом случае, значения не имели, т.к. композицией называли само законченное произведение искусства. С этого периода художники стали разрабатывать и сохранять наиболее удачные схемы композиций, на которые накладывали сюжетное изображение.

Появляются первые теоретические исследования композиции и записи размышлений художников (Джотто, братья ван Эйки, Мазаччо, Гирландайо).

В картины и фрески художников возвращается трёхмерность, поэтому для изображения глубины пространства используются приёмы трёхъярусного расположения пейзажа (Джотто), принцип вертикалей и горизонталей (Джотто), ритмичность чередования масс (Мазаччо). Для раннего Возрождения характерен приём контрастного противопоставления персонажей (“Поцелуй Иуды” Джотто).

В период Высокого Возрождения художники основывают свои произведения на познаниях в геометрии, анатомии, перспективы, законах зрительского восприятия. Приём совмещения перспективной точки схода и композиционного центра ярко выражен во фреске “Тайная вечеря” Леонардо да Винчи. В отличии от иконописи, где изображение строилось по вертикальной оси, композиция в эпоху Возрождения выстраивается по горизонтали (так, как привычно человеческому глазу). В основу композиционного строя входят законы перспективы. Теория зрительной пирамиды (линия горизонта — линия касания сферической поверхности земли с небом на уровне зрения художника) помогает художникам выстроить глубину пространства в картине, распределить в изображении планы.

Большое значение в композиции Возрождения придаётся передаче движения (статика и динамика), формируются основные законы и правила композиции, как в теории, так и на практике: цельность, подчинение главному второстепенного, контраст и т.д.

“Снятие с креста” П. П. Рубенс

7). Композиция эпохи Барокко.

Художники стремятся передать больше динамики, неустойчивости, сложного движения персонажам и всей композиции в целом. Для этого используются приёмы диагонального расположения элементов композиции (восходящая и нисходящая диагональ — “Воздвижение креста” и “Снятие с креста” Рубенса); спиралевидное движение и сложные ракурсы (перевёрнутые фигуры, излишне крупные по отношению к формату элементы картины). Живопись Барокко изобилует тёмными красками, свет, попадая на предметы, не подчёркивает их форму, как в эпоху Возрождения, а дробит изображение на ритмичные фрагменты, что тоже усиливает динамичность композиции. Композиции полны пышности, массивности, тяжеловесности, обилия деталей.

Ж. Л. Давид “Портрет мадам Рекамье”

8). Композиция в эпоху классицизма.

Композициям станковых картин этого периода свойственна лаконичность и простота структурной основы, сдержанность цветовой гаммы. Как средство композиции, органично дополняющее сюжетную основу, выступает свободное пятно (Ж. Л. Давид “Портрет мадам Рекамье”). В искусстве происходит возврат к идеалам эпохи Возрождения — художники пытаются организовать картину по законам разума, “рассчитать” гармонию. Дорабатываются и утверждаются каноны, законы и правила для всех видов искусств. Живопись базируется на чётких контурах, используется принцип “условного освещения” (то, которое лучше всего выявляет форму, задуманное, а не подсмотренное в натуре).

Театр оказывает влияние на все виды и искусства и в частности, на композицию. Принцип организации структуры картины похож на макет сцены: основные персонажи расположены на втором плане, первый план — вход в композицию — незначительные детали, дальний план — условный “задник”. Система “кулис” (деревья, части архитектуры или скалы) замыкает основную сцену по сторонам. Излюбленные композиционные схемы: квадрат, прямоугольник, треугольник.

Эжен Делакруа. Алжирские женщины. 1834 г.

9). Композиция эпохи Романтизма и раннего Реализма.

Появляется множество теоретических трудов непосредственно о композиции (Делакруа). В Академии художеств XVIII века композиция преподаётся как отдельная часть предмета рисование. Создаются учебные пособия и программы по композиции.

Художники, основываясь на шедеврах прошлых эпох, уделяют особое внимание таким композиционным приёмами правилам, как: обобщение (минимизация “случайных” деталей), принцип “осевых линий”, характер формата, равновесие пятен и тонов, основы начертательной геометрии, перспективы, теории теней и др.

10). Композиция художников-авангардистов (конец XIX — начало XX вв).

Увлечение импрессионизмом приводит к утрате композиционной цельности картины, но позволяет художникам экспериментировать в поиске формальных композиционных решений и теории цвета. Классическая академическая композиция сменяется абстрагированными композиционными схемами и цвето-тональными геометральными структурами.

Использовалась литература:

1. Беда Г. В. “Словарь специальных терминов в живописи”;

2. Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства / М.В. Алпатов. — М. : Академии художеств СССР, 1963

3. Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства : в 8 т. / В.Г. Власов. — СПб.: ЛИТА, 2000

4. Кибрик Е. А. К вопросу о композиции сборник о композиции / Е.А. Кибрик. — М. : Академия художеств, 1959.

5. Сокольникова Н. “Краткий словарь художественных терминов для учащихся 5-8 классов”.

6. Виппер Б. Р. Статьи об искусстве. — М.. 1970.

7. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты (рисунок, живопись, композиция). -М: Просвещение. 1969.

8. Н. А. Дмитриева “Краткая история искусств”. -М.: Искусство. 1990.

9. Алпатов М.В. Композиция в живописи. -М.; -Л. 1940.

10. “Популярная художественная энциклопедия.” Под редакцией Полевого В. М.; — Москва: “Советская энциклопедия”, 1986.

11. “Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.” Под редакцией проф. Горкина А. П., Москва: Росмэн, 2007.

12. Большой энциклопедический словарь.

13. Современная энциклопедия. 2000.

14. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.

15. Иллюстрированный энциклопедический словарь. -М.: Аутопан, Бородулин и др. 1998.

ТОп 10 статей нашего блога

-

Назад -

Вперед

Слово «композиция» происходит от латинского соmpositiо, что означает сочетание частей в определенном порядке.

Композиция в живописи — это такое расположение элементов изображения на картинной плоскости, которое позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. Чтобы привлечь внимание и взволновать зрителя, художник старается найти сильные и выразительные средства изображения. В любой картине художник стремится построить композицию, показав объект в наиболее выразительной форме. Все лишнее отбрасывается, оставляется только то, что необходимо, второстепенное подчиняется главному. Чувство восторга от произведения вызывается

внутренним содержанием изображаемого, выраженным всем образным строем картины. Действуют все элементы композиционного построения, самые разнообразные изобразительные средства: формат холста, точка зрения, высота горизонта, характер освещения, место композиционного центра и т. д.. Все влияет на силу эмоционального воздействия картины.

Готовых рецептов композиционных построений не может быть. Одно только неизменно и верно на любой случай: композиционное построение картины основывается на жизненной группировке и сочетании объектов природы, а также на особенностях нашего зрительного восприятия. Нельзя строить композицию картины только, например, по принципу «треугольника» или «диагонали», который применяли старые мастера. В зависимости от задач, поставленных в картине, композиционное построение будет меняться и определяться идейным замыслом, содержанием произведения.

В окружающей реальной действительности художник находит не только типаж для своих картин, но и основу композиционного построения. Так, например, основой для построения композиции «Крестного хода» И. Репина стал яркий образ увиденной им в жизни огромной толпы. В композициях картин «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова» В. Суриков использовал типичную обстановку Красной площади и старых московских улиц. Для создания композиции картины о походах Ермака он проехал на лошадях по Сибири более трех тысяч километров. О том, как зародилась композиция картины .«Меншиков в Березове», Суриков вспоминал: «Да, вот у меня было летом так, я жил под Москвой на даче, в избе крестьянской. Лето дождливое было, изба тесная, потолок низкий. Дождь идет, и работать нельзя. Скучно. И стал я вспоминать: кто же это вот точно так в избе сидел? И вдруг… Меншиков… сразу все пришло — всю композицию целиком увидел». Жизненная правда — вот основное правило создания композиции картины.

В своей творческой работе, в построении композиции художник руководствуется законами природы и особенностями зрительного восприятия. Симметрия, равновесие и ритм, целесообразность строения, разнообразие форм, колористическая целостность, единство точки зрения, размер и формат изображения — все эти элементы композиции художник подчиняет выражению замысла. Познакомимся с ними подробнее.

Формат холста и размер изображения

Важной задачей композиционного построения картины является выбор формата холста (его размер и пропорции сторон) и величины самого изображения. Задуманное изображение хорошо размещается далеко не в любом размере холста, а различные формы картинной плоскости могут придавать изображаемым объектам разный характер.

Круглый формат холста придает картине спокойную завершенность. Овальный портрет хорошо сочетается с округлостью лица и придает изображаемому человеку мягкость и женственность.

В изображениях мужа и жены Ривьер художник Энгр поместил портрет госпожи Ривьер в овальном обрамлении. Портрет супруга художник изобразил на прямоугольном холсте, с которым гораздо лучше вяжется более Твердый и жесткий силуэт этой фигуры.

Вытянутый вверх прямоугольный формат повышает монументальное впечатление от изображения. Чрезмерно вытянутый по горизонтали прямоугольный холст сковывает и принижает изображаемый объект. «Демон» М. Врубеля изображен именно на таком формате. Портреты В. Серова исключительно разнообразны по форматам полотен. Для каждого портретируемого человека он находил соответствующий формат.

Размер картины, разумеется, тоже зависит от ее содержания. Не каждый сюжет можно втиснуть в рамки малого холста или чрезмерно его увеличить. Для каждого сюжета должен быть найден подходящий размер. Сюжеты эпические требуют для своего выражения более крупных размеров холста, чем сюжеты бытовые. Несоответствие формата содержанию может сказаться отрицательным образом на раскрытии замысла.

Для композиции картины, для выделения сюжетного центра имеет большое значение величина самого изображения на плоскости холста. Крупное изображение всегда выступает из картинной плоскости, из того пространства, которое воображается за плоскостью холста. Слишком мелкое изображение далеко отступает за картинную плоскость, кажется второстепенной частью плоскости холста или бумаги. Удачная композиция получается в том случае, когда у зрителя не возникает желания раздвинуть или уменьшить края холста, изменить его масштабность.

Точка зрения в композиции.

Выразительность художественного образа определяется выразительностью самой натуры. Каждый предмет или объект может показывать свои особенности с какой-то стороны полнее, с какой-то меньше. Надо уметь выбрать горизонт, зайти слева и справа, ближе или дальше — найти такое местоположение, с которого натура будет видна наиболее выразительно.

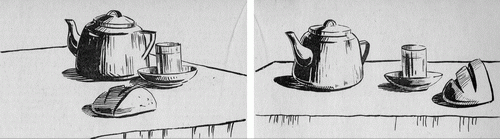

На рис.1,б взята такая точка зрения, с которой предметы видны плохо организованными, вытянутыми в одну линию, не связанными друг с другом. Если переменить точку зрения, то натура может выглядеть как взаимосвязанное целое(рис.1,а).

а б

Рис. 1

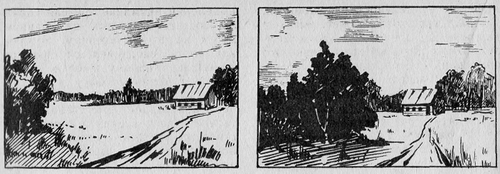

Подобным образом изменяется вид пейзажа в зависимости от перемены точки зрения. Ниже приведены примеры того, как по-разному меняется композиция пейзажа в зависимости от разной точки зрения. На рис. 2, а деревья находятся далеко сбоку и не сочетаются с домом. Если отойти влево и выбрать другую точку, вид пейзажа изменится (рис.2, 6).

а б

Рис. 2

Точка и угол зрения в картине являются важным элементом создания композиции. Так, например, при изображении действия людей в условиях пейзажа очень важно приблизить их, чтобы они не терялись в изображаемом пространстве и заняли преобладающее место в общем построении. Неверно будет также, если мы очень близко придвинем массу фигур к переднему плану. Действие под открытым небом требует некоторого пространства. По этому надо выбрать такую точку зрения, чтобы в композиции уравновесились группы людей и пространство.

Каждый сюжет для своего выражения нуждается в своей точке зрения, особом горизонте. Горизонт на уровне глаз выражает более спокойное впечатление от картины. Высокий горизонт открывает больше пространства, и просторы природы выглядят более величественно. Картина И. Левитана «Над вечным покоем» имеет высокий горизонт, который позволил художнику показать беспредельные просторы родины, выразить мысль о вечности природы.

Композиция с низким горизонтом создает более монументальное впечатление. Низкая точка зрения используется художниками в тех случаях, когда надо подчеркнуть большие размеры изображаемых объектов. В картине В. Васнецова «Богатыри» впечатление эпической мощи и величавости усиливается применением низкой точки зрения.

Хотите научиться рисовать? Онлайн школы рисования.

Композиционный центр.

Как уже отмечалось, в картине все должно быть подчинено выражению основной мысли, идеи. Цельность композиции зависит от подчиненности второстепенного главному, увязки всего изображения в единый организм произведения. Каждая деталь должна что-то добавлять для развития замысла. Второстепенное, малозначительное в композиции не должно бросаться в глаза, должен быть выделен основной объект.

В этюде это может быть дерево пи опушке, уходящая вдаль дорожка или человек на фоне леса. Если картина представляет пестрый набор равнозначных объектов, пятен, контрастов, она теряет свою композиционную выразительность. Основному объекту изображения надо найти наилучшее место в картине, изобразить его наиболее внимательно и подробно.

Главный действующий объект обычно размещается на картине вблизи его оптического центра. Это позволяет зрительно охватывать взором всю картину сразу и воспринимать содержание на большом расстоянии.

Наше зрение так устроено, что когда мы смотрим на окружающую нас действительность, то всегда выделяем из рассматриваемой группы такой объект, который привлекает наше внимание. Он находится в центре поля зрения, и его мы видим с подробностями и четко. Остальные предметы, находящиеся в поле зрения вне зрительного центра, воспринимаются обобщенно, без деталей. Получается так, что все предметы, окружающие главный рассматриваемый предмет, по своей заметности, значению как бы подчиняются главному и все, что попадает в поле зрения, воспринимается цельно и уравновешенно.

Композиционное построение картины во многом обусловливается этой спецификой зрительного восприятия. Чтобы изображение воспроизводилось правдиво, цельно, уравновешенно, в нем должен быть композиционный центр, которому обязаны подчиняться все другие элементы изображения. Следует вновь подчеркнуть: без подчинения всех элементов картины главному не может быть достигнута естественность зрительного впечатления от картины. Несколько равнозначных композиционных центров разрушат единство и целостность композиции. Она не будет отвечать специфике зрительного восприятия. Однако художник может иметь в картине два или несколько композиционных центров, если только это оправдано содержанием.

Последовательность восприятия картины должна соответствовать не только специфике зрительного восприятия, но и логике развития ее содержания. В картине И. Репина «Не ждали» прежде всего бросается в глаза фигура вошедшего. Восприняв центральный образ, глаз зрителя постепенно находит других персонажей, детали обстановки, способствующие раскрытию темы.

Таким образом, цельность композиции зависит также от связи всех элементов произведения.

Выделение главного действующего лица в жанровой композиции достигается не только тем, что оно изображается в центре на видном месте, но и в самой технике письма. Второстепенные фигуры, или второплановые, пишутся более обобщенно, без живописных подробностей, чтобы они не отвлекали на себя слишком много внимания, не «забивали» главные образы, При таком выделении внимание зрителя сначала сосредоточивается на главном, затем на второстепенном, которое, как многие инструменты в оркестре, не мешает главному, а только аккомпанирует, помогает ему.

Выделение композиционного центра и создание естественного зрительного впечатления в картине достигается также светотенью, величиной фигур, цветовыми сопоставлениями и расстоянием между фигурами. Художник может выделить главное в картине и цветом, и тоном, и заметностью деталей на нем.

Равновесие картины.

Если холст неравномерно заполнен изображаемыми объектами, рисунок смещен к какому-либо краю, картина воспринимается перегруженной в одной части холста и слишком облегченной в другой. Она выглядит неуравновешенной. Такое изображение противоречит нашему зрительному восприятию действительности, смотрится плохо организованным и неестественным.

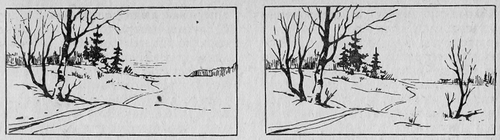

Когда мы смотрим на предметы действительности, в зрительном поле они распределены равномерно. Оптический центр находится приблизительно посредине. Соответственно этому в картине размещаются объекты и устанавливается композиционный центр. Композиционный центр в большинстве случаев не совпадает с геометрическим центром, но и не удаляется далеко от него. Чрезмерное смещение центрального объекта изображения или целой группы предметов создает и картине впечатление перегрузки и одной ее части и пустоты в другой. На рис. 3, а деревья сосредоточены слева, а справа — пустой горизонт. Левая сторона явно перегружена в ущерб правой. Этот недостаток отсутствует на рис. 3, б.

Рис. 3

а б

Равновесие в композиции достигается равномерным распределением элементов изображения на плоскости картины слева и справа, вверху и внизу. Особо важное значение имеет правильное распределение масс справа и слева от вертикальной оси, проходящей через центр полотна. Однако надо избегать деления плоскости на две равные части как по горизонтали, так и по вертикали. Горизонт в картине не должен совпадать с горизонтальной серединой картины, а на среднюю вертикаль не должны попадать крупные объекты. В противном случае вся картина распадается на две самостоятельные части.

Уравновешенность картины не предполагает точной, геометрической симметричности. Композиция будет страдать надуманностью, если главное действующее лицо, помещенное в композиционном центре, будет находиться посредине. Главное действие лучше отнести.в сторону от центра.

В уравновешенности картины имеют значение не только сами массы предметов, но их тон и цвет. Маленький темный объект может уравновесить большой, но серый. Пятно яркого цвета в одной стороне требует своего повторения в другой.

Чтобы обеспечить композиционный выбор сюжета при изображении натюрморта или портрета с натуры, можно использовать рамочный видоискатель. Двигая видоискатель, подбирают подходящий сюжет, запоминают его расположение в прямоугольнике рамы и соответственно этому размещают объекты на холсте или бумаге.

Можно и по другому выбрать размещение предметов на холсте: сделать композиционные наброски с разных точек зрения и очертить набросок прямоугольной рамкой таких размеров, чтобы получить хорошее отношение плоскости холста и предметов изображения. Иногда на бумаге сначала намечают карандашом рамку и в ней набрасывают эскиз натюрмортного или портретного сюжета. Так равномерно заполняют плоскость картины, определяют масштаб изображения и находят нужное композиционное размещение.

Необходимо отметить, что для целей создания художественного образа художник имеет право сознательно нарушать устойчивое равновесие изображаемых объектов.

Контрасты в композиции.

Важную роль в построении композиции картины играют сопоставления и контрасты. Выразительность композиции усиливается, если она строится на сопоставлении большого и малого, динамичного и неподвижного, яркого по цвету и сдержанного, красивого и уродливого, доброго и злого и т. д.. О значении сопоставлений и контрастов говорил еще Леонардо да Винчи, подчеркивая, что в исторических сюжетах следует смешивать по соседству прямые противоположности, чтобы в сопоставлении усилить одно другим.

Ритм в композиции.

Жизнь ритмична во всех своих проявлениях. Ритмично движутся планеты, сменяются времена года. Каждому человеку присущ определенный ритм поведения. По ритму движения, по тому, как люди ходят, говорят друг с другом, можно определить смысл происходящего события. Разный ритм поведения бывает у людей. находящихся, например, на вокзале: у отъезжающих он быстрый и суетливый, у приезжающих он совсем другой.

в чередовании масштабных соотношений,

в расположении световых и цветовых пятен,

в динамике жестов, движений и т. д.

Ритмичные построения осуществляются как на самой плоскости картины, так и в расположении объектов в пространстве. Ритм всегда связан с содержанием картины и подчинен выражению идеи. Ритм помогает зрителю акцентировать внимание на важных моментах и настраивает его на определенный лад, усиливает выразительность изображения. В картине А. Дейнеки «Оборона Петрограда» отчетливо проявляется ритмичность композиции. Марш вооруженных рабочих пронизан бодрым и уверенным ритмом. Этот ритм выявляет целеустремленное движение. В то же самое время ритм движения раненых на мосту сбивчив и неорганизован.

Роль цвета в композиции.

Хотите научиться рисовать? Онлайн школы рисования.

Колорит, как и все составные элементы композиции, находится в тесной связи с замыслом и помогает зрителю воспринимать содержание. Когда говорят об эмоциональном воздействии колорита картины, меньше всего надо предполагать возможность эмоционального воздействия цветов самих по себе. Не следует преувеличивать связь абстрактных цветов с различными эмоциями. Эмоционально сильный и выразительный колорит нельзя создать голой броскостью открытых красок. На зрителя действует только правда жизни, поэтому скромная, но правдивая гамма, выражающая колористическое состояние природы, иногда может дать гораздо большее эстетическое наслаждение и сильнее обогатить чувство и мысль, чем декоративная броскость открытых цветов.

Тем художникам, которые строили колорит картины на декоративной силе и звучности красок, И. Репин говорил: «Не в силе бог, а в правде».

Колорит природы подобен мажору или минору в музыке. Так, например, в зависимости от освещения мы испытываем неодинаковые переживания при восходе солнца или заходе, днем или в лунную ночь, в туман или в дождливый день. Разные состояния колорита в природе связываются то с радостными чувствами, то с тревожными и таинственными. Мрачный полусумрак подвального помещения действует на человека угнетающе. Залитая светом комната будет производить на человека иное впечатление. Яркий солнечный день, освещенное зеленое поле или лес в картине обязательно вызовут радостное настроение. Серо-синеватые тучи, закрывшие небо в картине, общее тоновое состояние пасмурного дня могут вызвать тяжелую задумчивость и грусть. Эти испытанные переживания постоянно содержатся в нашем жизненном опыте, и, если художник верно передает в картине состояние освещенности определенного времени дня или состояние погоды, у зрителя могут возникнуть те или иные переживания, аналогичные тем, через которые он проходил в жизни. Только так художник может повысить в картинах выразительность колорита.

П. П. Чистяков в письме к Васнецову по поводу одной его картины указывал, что смысл события, его поэзия требуют «набросить сумеречный покров» на всю картину, объединить ее цветом, соответствующим идее картины.

В картине В. Сурикова «Меншиков в Березове» настроение тоски и безысходности в композиции создается колоритом мрачной и темной избы. В картине И. Левитана «У омута» верно переданное состояние сумерек, сырость и прохлада заросшего пруда вызывают впечатление таинственности и сказочности пейзажа. В пейзаже Левитана «Летний вечер» почти нет ничего привлекательного по своим объектам: на первом плане ворота, кусочек поля и лес вдали, но как он прекрасен своим вечерним колоритом! Правдивость вечернего состояния делает картину поэтичной. Она захватывает нас своей красотой, напоминает о летних вечерах и рождает вновь когда-то пережитые чувства. Вспомним еще одну картину И. Левитана —«Владимирка». Серое небо, однообразная пустынная дорога тянется вдаль к горизонту. Все это создает определенное минорное настроение. Если бы художник передал другое состояние пейзажа, солнечное освещение, весенние цветы вдоль дороги, он внес бы в пейзаж и совсем иное настроение.

Чтобы передать безысходную тоску родителей, их одиночество, В. Перов в картине «Старики родители на могиле своего сына» тоже использовал состояние хмурой погоды. Именно колорит серого дня, погасивший все краски, низко нависшее небо наряду с острой характеристикой самих фигур пожилых людей помогает передать тяжелое впечатление.

Можно назвать бесконечное множество картин, колорит которых определялся состоянием освещения и только таким образом способствовал выражению содержания.

Если цвет в картине не выражает естественный колорит происходящего события, если он излишне условен, содержание картины обедняется, в ней не будет чувствоваться жизнь. Даже незначительные изменения общей тональности картины или силы цветового звучания влекут за собой изменение настроения, состояния картины и, следовательно, содержания. Значительное же нарушение естественной целостности цветового строя картины, несгармонированные пятна красок сильно обедняют живопись, неестественно характеризуют пространственные планы. Предметные краски одежд и лиц воспринимаются как сырые и открытые краски. К такому изображению зритель равнодушен.

Попытки организовать цветовой строй живописного произведения на основе физиологического действия цвета еще никогда не приводили художников к положительным результатам. Это элементарное и незначительное влияние цветов самих по себе ни в какое сравнение не идет с тем эстетическим впечатлением, которое оказывают материальные цвета в реалистическом изображении: голубой цвет, например, тогда может показаться нежным, лирическим, когда он выражает состояние неба в определенные часы, при определенном освещении. Воздействие же на нас отвлеченного голубого цвета крайне слабо и незначительно. Синие фиалки в натюрморте возбудят наши чувства неизмеримо сильнее, чем синий цвет вообще.

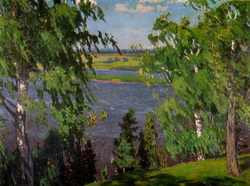

Просто зеленый цвет благоприятен для глаз и для психики, повышает работоспособность, но примененный в живописи с этой целью он отталкивает и раздражает своей тупой «ядовитостью». Если же зеленый цвет будет выражать состояние березовой рощи весной в солнечный день, он приобретает высокое эмоциональное воздействие. Ярким примером этому может служить «Зеленый шум» А. Рылова.

Черный цвет по своему условному значению — цвет печали и траура. Но портрет Ермоловой В. Серова, где доминирует черный цвет, производит светлое, оптимистическое настроение.

В прошлом веке немецкий психолог Фехнер по поводу воздействия цветов самих по себе остроумно замечал, что красный цвет на щеках девушки может быть очень красив, но он станет безобразным, едва мы передвинем его всего на несколько сантиметров — на ее нос.

Из этих примеров достаточно хорошо видно, что восприятие цвета неразрывно связано с восприятием объекта изображения.

Как гармония звуков в поэзии неотделима от смысла и содержания, так и эстетическое воздействие красок, их гармония и красота неотрывны от изображаемых вещей и их свойств.

Колорит в живописи — это результат познания художником в действительности цветового богатства природы.

В природе все предметы и объекты всегда сгармонированы благодаря единству и объединенности красок общим освещением, взаимными рефлексами и контрастным взаимодействием цветов. Художник везде может найти гармонию и согласовать любые «некрасивые» и «противоречивые» цвета.

Свет и цвет в картине — это но только средство изображения объемных форм, материала, пространства, состояния освещенности, но и элемент композиционного построения. С помощью цвета и света художник организует восприятие зрителя, направляет его внимание на главное и вводит его в содержание всей композиции.

Выделение композиционного центра при помощи тона и цвета основано на свойстве зрения воспринимать в первую очередь те предметы, которые контрастны по отношению к фону. Чем интенсивнее и ярче цвет, тем он сильнее действует на глаз, привлекает внимание. Интенсивно окрашенный предмет воспринимается в первую очередь. Это используется в композиции для правильного размещения цветовых пятен. Светом художник выделяет самое важное — композиционный центр, связь с ним групп и фигур, подчеркивает те фигуры, движения и жесты, те предметы окружения, которые имеют большое значение для развития сюжета. Тенью художник поглощает все второстепенное, что может отвлечь внимание зрителя.

Создавая картины, художник иногда, как лучом прожектора, освещает более ярко и контрастно композиционный центр. В картине «Возвращение блудного сына» Рембрандт освещает героев таким образом, что более всего выделены светом в главных персонажах изображаемого события фигура сына, лицо и руки отца. Все остальное погружено в тень. В картине «Иван Грозный и сын его Иван» И. Репин освещает только центральную группу — отца и сына. Он направляет на нее свет спереди, светлое окошко в глубине картины художник приглушил, чтобы детали обстановки не отвлекали внимания от главного.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями.

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Линкануть

18 бесплатных мастер-классов преподавателей Школы рисования Вероники Калачевой

Мне нравится делиться с людьми — знанием, вдохновением, опытом. Частичку всего этого я и хочу подарить сейчас вам. Вероника Калачева, основатель Школы рисования

Посмотреть

Композиция картины

Композицией

картины мы

называем построение сюжета на плоскости

в границах „рамы». Целью и формообразующим

принципом композиции

картины является, однако, не построение

само по себе, а

смысл. Конструкция (построение) выполняет

функцию

подачи смысла.

Слово

„сюжет» понимается достаточно широко.

Сюжет может быть

вымышленным, взятым из легенды, текста,

взятым непосредственно

из наличной действительности. Композиция

может быть сочинением

новой действительности и толкованием

наличной действительности.

Но

сюжет картины

ограничен

тем, что можно изобразить, что может

найти внешнее подобие в линиях и красках

на плоскости. Это, вообще

говоря, предметный мир, предметы,

действующие лица, пространство

и время. Понятие, отвлеченную мысль

прямо изобразить

нельзя, здесь неизбежно иносказание —

предметный посредник, например,

олицетворение. Такие картины, как

„Клевета» Боттичелли

— это аллегории, замещающие предметным

рассказом связь понятий.

Для незнающих аллегорческий „код»

подобной картины

они

недоступны и читаются как прямые

изображения предметной действительности*.

*

Конечно, и в этом случае их художественный

смысл может быть

понятен в „сокращенном виде».

Сюжет может быть

адекватно переведен на слова и может

быть выражен

на языке картины, на языке танца, музыки

и т.д. Он, следовательно,

инвариант различных искусств и слова.

Смысл

картины (и художественный образ) возникает

в результате изложения сюжета на языке

изображения. Он неотделим как от сюжета,

так и от изобразительного изложения.

Он, строго говоря, непереводим

и на слова. Здесь возможны только

аналогии. Меняется красочная ткань

картины, меняется или затемняется и

смысл ее.

Сюжет

и его изложение на плоскости картины,

соединяясь, порождают

смысл и образ в целом. Это напоминает

столкновение сюжета с

текстом в литературе и, в частности, —

сюжета (последовательности событий) с

временем текста (последовательностью

изложения), членений

сюжета и членений текста. Сам по себе

сюжет лишен образного смысла.

Он заключает в себе возможность разных

образов, разного художественного

толкования.

Сюжет

евангельской

„Притчи о блудном сыне» и картины

Рембрандта „Возвращение блудного сына»

(Гос. Эрмитаж) один и тот же.

Но в тексте притчи это рассказ о событиях,

предпосылка для поучения.

В картине Рембрандта — зримая кульминация

душевной драмы.

История живописи

сохранила нам не одну картину на сюжет

притчи,

и все они несут в себе разный смысл.

Сравнение двух картин на тему

притчи сделает определение композиции

картины наглядным. Станет

ясным, как сюжет, соединяясь с построением

его на плоскости, приобретает

смысл — и тем самым делает содержательной

форму изложения,

связывает единым узлом композицию.

Излагая

на холсте сюжет

притчи,

Рембрандт не хочет видеть в ней

иносказания, аллегорического изложения

евангельской морали, выраженной

в таких словах: „(10) Так, говорю вам,

бывает радость у

Ангелов Божьих и об одном грешнике

кающемся». Мораль притчи выражена в

Евангелии, кроме того, в иносказании о

пропавшей овце и

потерянной драхме (три иносказания, три

одеяния одного тезиса).

Что

же берет художник из сюжета притчи?

Рембрандту одинаково чужды и

иносказательность притчи и

повествовательность жанровой картины.

В тексте притчи действие широко развернуто

в пространстве

и времени. Отец видит

блудного

сына издали и бросается

к нему навстречу,

припадает

к нему, обнимает

и целует. На

картине все связано в один узел времени,

в одном пространстве. Слепой

отец

(по притче отец видит

сына издали) положил

руки на плечи сына в знак прощения

и в жесте узнавания.

В

притче старший сын приходит, когда уже

идет пир, и отец „вышед, звал его».

Встреча со старшим сыном отделена

во времени и пространстве от встречи с

младшим. В картине

— старший сын присутствует в первые

минуты встречи отца с блудным

сыном, в минуты прощения. Его реакция

не читается как реакция

завистливого возмущения („ты никогда

не дал мне и козленка»).

Осуждает акт прощения, скорее, сидящий

слуга. Старший сын

углублен в смысл события5.

Такое построение

действия требовало или — что то же самое

-требовалось

толкованием сюжета как душевной драмы.

Необычен

для жанровой картины размер холста;

крупные фигуры позволяют многое сказать

о человеке не посредством его включения

в

цепь событий, а посредством углубленной

передачи его состояния. Обстановочные

детали отсутствуют. Едва заметно дерево

в глубине справа.

Дом скорее угадывается по положению

головы служанки в левом

верхнем углу картины, чем видится, даже

если учесть потемнение

тонких слоев живописи. Художник как бы

говорит: все это для меня

неважно, я выделяю главное.

Где

же это главное? Главное не в центре

картины. В центре картины вертикальная

полоса полумрака -цезура.

Светлыми красками и тяжестью кладки

вырвана из полумрака

группа слева. Слепой (?) старик — отец,

склоненный над сыном, положивший руки

на плечи сына, и коленопреклоненный

сын, припавший

к отцу, слились в одном светлом пятне.

Это — главная группа. Справа

у самого края картины — выделяется фигура

другого сына, стоящего

в профиль. Она освещена слабее, но все

же настолько, что образует

устойчивый правый край композиции.

Рядом с ней немного глубже в полумраке

— сидящая фигура работника. Посередине

в густом

полумраке едва заметно лицо служанки.

И, наконец, в левом верхнем

углу намечен еще один персонаж. Никакого

намека на пир. Перед

нами децентрализованная композиция с

главной группой (узлом события) слева

и цезурой, отделяющей ее от группы

свидетелей события справа. Событие

заставляет по-разному реагировать

участников сцены. Сюжет строится по

композиционной схеме „отклика».

Еще

о положении на холсте главной группы.

Она не захватывает геометрический

центр, но находится и не у самого края

картины. Мысленно передвинем ее к краю

или срежем левый край, и группа потеряет

значение главной, смысл схемы „отклика»

пропадает. Подобно

правой фигуре, группа приобретет функцию

замыкания и непременно захочется

ослабить свет на ней и фронтальное

положение заменить ракурсным. Главным

станет пространство между выступающими

„кариатидами». Это — другой смысл.

Изменится смысл и в том

случае, если мы приблизим главную группу

к геометрическому центру. Сожмется

расстояние между драматическим событием

прощения и его свидетелями, скомкается

мотив оценки: раздумье старшего сыта,

осуждение слуги. Общечеловеческий смысл

превратится в

смысл житейской сцены. В композиционный

расчет по смыслу образа

очевидно входит как децентрализация,

так

и ее точная мера —раздельность

групп, цезура; это — событие, а это —

разноречивый отклик. Таково построение

сюжета на плоскости относительно рамы.

Пространственный

и световой компонент композиции. Яркость

и тяжесть

пятен располагает фигуры по степени их

важности и в общем смысле

определяет порядок чтения композиции.

Главная группа сразу

бросается в глаза, хотя и расположена

не в центре. Правая стоящая

фигура выделена светом слабее,

воспринимается как световой и

цветовой отзвук главной. Здесь известное

внутреннее единство. Сидящая

фигура, выражающая осуждение, затенена

сильнее, и в позе

и в колорите — контраст. Другие свидетели

едва выступают из мрака. Левая группа

и правая группа разделены темной полосой,

сливающейся

с общим мраком среды. Пространство

подчинено свету и

тени, оно выражено градациями света и

плотностью мрака. Главная

группа фронтальна и возвышается на

фронтально расположенном

подиуме. Ракурсная диагональ подиума

и ракурсное положение правых

фигур дают толчок взору, проникающему

в глубину. Дальше взор

вязнет в мраке. Перед нами неопределенная

по форме „пещера», глубина

которой едва намечена лицом служанки,

а не метрически ясная

трехмерная система с метрически ясным

расположением фигур и

предметов.

Сильные

световые контрасты (функция выделения,

расчленения) и явные

цветовые повторы (функция связывания).

Контраст тяжелой кладки

в одежде отца и рубище блудного сына и

его необычайно вы

разительных ступней (как будто бы именно

от фронтально расположенных

ступней на первом плане читается вся

история сына: перед нами действительно

свинопас) и легкой кладки в живописи

полумрака. Контрастное положение

голов отца и припавшего к нему сына,

аналогия в положении голов свидетелей

— все это вклад в смысл картины,

существенные элементы образа,

изобразительное толкование сюжета; все

это конструктивные формы, выражающие

смысловые связи.

Сравните картину Рембрандта с картиной

Фети на тот же сю- б ясет

(Дрезден). Там — другой смысл, другое

изобразительное толкование

— бытовое, — там и другая композиция.

Бытовая сцена требовала

обстановочных деталей. Основой для этих

двух картин служит текст

притчи. Но как мало из него взято у

Рембрандта и как много изменено,

как ясен путь композиционного мышления.

Рембрандт

толковал сюжет, взяв его из текста притчи

и переосмыслив

в духе своего времени и своих творческих

устремлений. В наше время

и в нашем стремлении выразить современную

драму жизни, духовный

мир, труд и предметную среду борца за

коммунизм, его идеалы

— тексты старых легенд, притч и мифов,

естественно, перестали

быть источниками сюжетов.

Художник,

однако, взяв из самой жизни сюжет,

собирает документы,

свидетельства, обогащает его собственным

жизненным опытом,

как участник события, словом, составляет

неписаный рассказ: „текст».

Его изложение красками на ограниченном

куске холста и в этом случае есть

результат соединения сюжета, заложенного

в „тексте»

жизни и допускающего различные толкования,

с предметным, пространственным, цветовым

построением на плоскости, то есть

композиции.

Сейчас

можно только обобщенно представить

себе личный, жизненный,

неписаный текст сюжета А. Дейнеки

„Оборона Петрограда», п

Но

каков бы он ни был, ясно, что глубокая

композиционная работа отделяет

этот „текст» от его образного

толкования в картине. Смысл надо

было выразить посредством рисунка и

красок на холсте, понимая,

что только смысл-душа (внутренняя

сторона) образа -гаранти-РУет

действенную, прочную целостность

картины.

Итак,

композиция картины создается единством

смысла, возникающим

в изобразительном изложении сюжета на

ограниченном куске плоскости.

В искусствоведческой литературе обычно

говорят о един

стве формы и

содержания, об их диалектике. Отдельные

компоненты содержания

могут служить формой других компонентов.

Так по отношению

к „геометрическим» формам распределения

пятен цвета на плоскости

цвет выступает как содержание. Но сам

он есть также внешняя

форма для передачи предметно-изобразительного

содержания, пространства и т.п. Предметное

содержание в свою очередь может быть

формой идейного содержания, формой для

отвлеченных понятий

(аллегория). Предметные компоненты

содержания могут быть довольно

хорошо переданы словами*. В отличие от

предметных компонентов содержания

смысл картины существует только на ее

языке, на языке всех ее форм. Смысл —

внутренняя сторона целостного

образа. Словесный анализ смысла может

быть только толкованием:

аналогизированием, противопоставлением,

сопоставлением. Понимание

смысла

картины всегда богаче ее толкования.

Следует

считать недостаточным анализ композиции

как состава и расположения

частей изображения и системы средств

изображения безотносительно

к смыслу ее. Стилевое понимание законов

композиции

как законов единства внешних, в том

числе и конструктивных форм,

не проникает в ее формообразующий код.

Следует

считать недостаточным и анализ композиции

только со стороны

предметно-изобразительного содержания.

Хотя в выборе предметов

для данного сюжета уже содержится

смысловая нить. Так, стоптанность

сандалии, лежащей рядом с босыми ступнями

блудного сына в картине Рембрандта,

имеет образный смысл. Образный смысл

обогащается и положением ступней на

первом плане и тяжестью красочной

пасты. Ступни и сандалия „останавливают

взор». Зачем?

Предметно-изобразительное

содержание, конечно, важнейший компонент

картины как изобразительного искусства.

Но содержание картины

непременно включает и эмоциональное

содержание. Иногда содержание

становится символическим. Иногда картина

становится иносказанием.

За одним предметным содержанием в

подтексте скрывается

другое. Однако как бы ни было сложно

содержание, оно непременно собрано

в единый образ, связано единым смыслом,

и эта связь находит свое выражение в

композиции (в конструкции для смысла).

К сожалению, в искусствоведческой

литературе чаще всего

*

Поэтому неверно утверждение, что

о картине нельзя сказать ничего

относящегося к ее содержанию.

встречаются

анализы, озаглавленные словами

„композиция» и ограниченные

либо формальным анализом, не связанным

с содержанием, либо

анализом, соотнесенным лишь с

предметно-изобразительным содержанием.

Характер

композиционных средств зависит от

характера содержания. В сложном

единстве изобразительного, идейного,

эмоционального,

символического отдельные компоненты

содержания могут быть главными, другие

— второстепенными, могут, вообще говоря,

и

вовсе отсутствовать. Так, в лирическом

пейзаже (например, „Золотая

осень» Левитана) смешно искать

символический подтекст, иносказание.

Если же иносказание присутствует в

пейзаже, то и тип композиции

и композиционные связи будут иными.

Вместе с тем потеряет

силу лирическое звучание, эмоциональный

тон в диапазоне созерцания,

любования.

Если

содержание — сложная картина столкновения

людей в действии,

то естественна развернутая в глубину

мизансцена, и особого оправдания

потребовало бы совершенно условное

пространство. Если

отсутствует или условна светотень, то

непременно должна быть тенденция

к плоскостности, в содержании — тяготение

к символике. Если

художник подчеркивает свет как средство,

то неизбежна и реализация

световой среды, взаимодействие глубинного

пространства со светом. Типология

композиции может быть построена на

основе типологии содержания.

Очень

яркие примеры ограниченности композиционных

средств вследствие

ущербности содержания демонстрирует

нефигуративная живопись,

претендующая иногда, судя по названиям,

на некоторое содержание

(экспрессивный абстракционизм).

Висящее

в моей мастерской узбекское сюзане

представляет собою регулярно

расположенные на алом фоне условные

изображения солнца. Эмоциональное

действие сюзане очевидно, даже если не

знать

скрытой символики. Сюзане — радостно,

светло. Но ему не нужен

композиционный центр, ни данный формат,

ни данное положение.

Играют лишь цвет и узор. Так и в произведении

нефигуративной

живописи нет композиционного узла,

потому что нет смыслового узла. В

лучшем случае смысл отгадывается в

авторском названии.

В хорошо скомпонованной картине

композиционный и смысловой

центр (узел) легко находится независимо

от авторского названия.

Он

держит все связи. Опыты построения

законов композиции на образцах

геометрического варианта нефигуративной

живописи (Малевич,

Мондриан) сводят композиционность к

правильности, регулярности,

уравновешенности. Композиция же картины

чаще всего неожиданна,

не ищет равновесия элементарных форм,

устанавливает новые

правила в зависимости от новизны

содержания. Совершенно регулярное

расположение неизобразительных пятен

— симметрическое, по

законам ли золотого сечения, по законам

ли некоторого ритма, или

по законам цветовых контрастов, —

представляет собою только решетку,

только „обои». Связи между элементами

могут быть здесь сколь

угодно правильными, развернутой

композиции они не создают, ибо лишь

след, отблеск смысла, эмоции остаются

от содержания. Это случай,

когда форма, как „переход» содержания

в форму, становится чистой формой,

отрицая свою сущность „быть формой

содержания». Это

случай, когда конструктивные связи

бессмысленны, когда конструкция

нужна не для выражения смысла.

В

абстрактной живописи теперь существует

и культ полной бессвязности,

типичной для непроизвольного заполнения

плоскости пятнами,

частями изображений, линиями — друг на

друге, рядом, без всякой

заботы о связях и даже о размещении на

листе, случай бессвязности

пятен и линий картины, подобный некоторым

рисункам душевнобольных.

Здесь могут быть и обрывки предметного

содержания,

но нет смысла. Это бред. Впрочем, бред

может быть скрыто осмысленным.

Картина,

как и другие произведения искусства,

состоит из спаянных

между собой различных компонентов

формы. Одни из них работают

на смысл, другие нейтральны. Одни

компоненты формы активно строят

композицию, другие, оставаясь обязательными

компонентами структуры картины, „не

работают» на смысл. Только те формы

и их сочетания, которые работают на

смысл в любых его существенных

для смысла разрезах, должны быть учтены

в анализе картины

как композиционно значимые формы. Это

главный тезис и основная

позиция в предстоящем разговоре о

композиции.

В самом деле, нужно

ли говорить о цветовой композиции

картины? Необходимо,

если цветовой строй образно активен,

если нельзя, например, ослабить светлое

пятно без повреждения смысла, нельзя

взять

цвета более дробно без ущерба для смысла

(выразительности), нужной акцентировки

главного, если нельзя преобладание

теплых заменить

преобладанием холодных, смягчить или

усилить контрасты без

ущерба для смысла. Изменение активной

формы тотчас же сказывается

на смысловом резонаторе.

Но

есть картины, в которых цвет присутствует

лишь потому, что любое

пятно, предмет, даже линия, план имеют

цвет и наносятся краской. Цвет может

быть лишен смысловой активности. Конечно,

в

таких картинах не использовано важное

для живописи средство выражения,

но они по-своему прекрасны и содержательны.

Об авторах

таких картин мы говорим — „не колористы».

Искать цветовую композицию

здесь бессмысленно. Единство цветов

находится в пределах „непротиворечивости»,

чисто внешней сопоставленности,

расцвечивающего сопровождения.

Линейно-плоскостное

расположение групп — традиционный мотив

искусствоведческого анализа композиции.

Однако и линейные средства, и плоские

геометрические фигуры, объединяющие

группы персонажей,

предметов, могут быть и композиционно

важными и композиционно нейтральными,

если объединяющая линия или контур

плоской

фигуры не очень ясен (активен). Любую

картину можно расчертить геометрическими

схемами. Всегда можно найти простые

геометрические

фигуры, в которые приблизительно

вписываются отдельные

группы. Еще легче найти объединяющие

кривые, но существенны

ли эти фигуры для общего смысла картины?

В

„Празднике четок» Дюрера группа

персонажей легко вписывается

в круг. Но композиционно активен здесь

треугольник, образованный

главными персонажами. Фигуры справа и

слева от Марии подчеркнуто

симметричны и прямолинейны как стороны

равнобедренного треугольника (идея

величания).

В

„Троице» Рублева приближение контура

группы к кругу имеет и символический

и эмоциональный смысл. Круг (овал)

подчеркнут продолжением

контура одной фигуры в контуре другой.

Круг действует здесь

композиционно. Он активен как носитель

смысла.

В

картинах с круглой рамой фигурная группа

чаще всего подчиняется кругу как

условию (Рафаэль, „Мадонна Альба»,

Микеланджело, »

Вятое

семейство»). Впрочем, круг и здесь не

безразличен к смыслу.

Плоскостные

факторы становятся средствами композиции,

если °ни

работают на содержание, выделяя и собирая

главное в содер-

жании,

направляя восприятие и вместе с тем

обогащая смысл. Очень часто говорят о

волнообразном (ритмическом) движении

группы, рисуют

плоские „композиционные» кривые,

объединяющие фигуры, предметы.

Но это можно сделать во всех случаях, и

во многих случаях такая волновая

линия будет композиционно нейтральной6.

Построение

трехмерного пространства, перспектива

и пластика, расположение

предметов и фигур, жесты и движение —

все это приобретает

композиционное значение только в связи

со смыслом произведения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

28.05.2015274.43 Кб101.doc

- #

- #

- #

- #

Основы композиции в изобразительном искусстве

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Кириленко С.С. 1

1МБ ОУК ДОД «Приморская ДХШ имени М.А.Волошина» г. Феодосия, Республика Крым

Кириленко Л.Г. 1

1МБ ОУК ДОД «Приморская ДХШ имени М.А.Волошина» г. Феодосия, Республика Крым

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

Композиция – это одна из наиболее сложных проблем в художественной деятельности и, в частности, в изобразительном искусстве. Создание главной формы произведения искусства наиболее выразительно передающее художественный смысл, всегда являлось наиболее трудной задачей.

Цель исследования: изучить основы передачи художественного образа, исходя из закономерностей композиции.

Исходя, из указанной цели задачами исследования являются:

Рассмотреть виды и принципы композиции

Исследовать законы и принципы построения композиции;

Рассмотреть элементы композиции.

Хотя, композиция сравнительно мало разработана в теоретических трудах по изобразительному искусству, думается, именно из-за недопонимания ее важности и значимости, и в связи с чем, многими недооценивается ее роль, как самостоятельной дисциплины. Между тем, произведение любого вида искусства является композицией и строится по ее законам, принципам и правилам.

Раздел 1. Понятие, принципы и основные виды композиции

1.1. Понятие и принципы композиции

Композиция является одним из важнейших элементов языка изобразительного искусства, а язык всегда выражает существующую объективную реальность.

Композиция (лат. compositio) означает сочинение, составление, сочетание, соединение различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением

Словом композиция называют картину как таковую, как органическое целое с выраженным смысловым единством, подразумевая объединение рисунка, цвета и сюжета. В таком случае неважно, к какому жанру относится картина и в какой манере она выполнена, ее называют термином композиция как законченное произведение искусства.

В другом случае термин композиция означает один из основных элементов изобразительной грамоты, по которому строится и оценивается произведение. искусства.

Композиция – важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому. Существуют несколько основных принципов композиции:

Принцип целесообразности заключается в том, что авторский замысел произведения предполагают наличие цели, идеи, художественной задачи, что и определяет, в конечном счете, развитие содержания произведения.

Принцип единства сложного. Проблема цельности композиции, связи и взаимозависимости всех ее элементов неразрывно связана с задачей неповторимости бесконечного разнообразия этих элементов. Ничто в композиции не должно повторяться. Все близкое, подобное должно объединяться в единое пятно или силуэт или резко индивидуализироваться.

Основной принцип, обеспечивающий целостность произведения. Благодаря этому принципу сложное выглядит как связное целое. Композиция выступает как система внутренних связей, объединяющая все компоненты формы и содержания в единое целое.

Принцип доминанты. Внутреннее организующее начало в композиции с первого взгляда обнаруживается благодаря наличию доминанты – смыслового центра, где завязывается основное действие, возникают основные связи.

Соподчинение частей в целом. Группировка. В художественном произведении все части связаны между собой и с целым. Части целого составляют группы, связанные друг с другом по признакам подобия или по контрасту. Благодаря группировке элементов и частей происходит последовательное восприятие частей целого, и в то же время целое воспринимается единовременно и цельно.

Принцип динамизма. Известно, что движение в картине не присутствует реально, а воспринимается сознанием. Даже если на картине изображено статическое состояние, симметричная композиция, устойчивая и неподвижная, в ней есть движение, ибо детали, элементы художественной формы всегда выражают движение: их цветовые и тоновые отношения, взаимодействие линий и форм, контрасты и так далее.

Принцип равновесия. Уравновешенность частей в картине – первостепенное требование композиционного построения – означает расположение изобразительного материала вокруг воображаемой оси симметрии таким образом, чтобы правая и левая стороны находились в равновесии.

Принцип гармонии. Гармония осуществляет связь между всеми элементами произведения, примиряет противоречия между формой и содержанием, материалом и формой, предметом, пространством и прочими элементами формы, сводя все в единое композиционное целое

1.2 Основные виды композиции: фронтальная, глубинная и глубинно-пространственная

Фронтальная композиция – это композиция, в которой все ее части располагаются по отношению к зрителю главным образом по фронтальным координатам, то есть по высоте и ширине. К фронтальным композициями можно отнести картины, панно, ковры, гобелены, витражи, стенды наглядной агитации, и тому подобное. Фронтальная композиция широко используется в произведениях декоративно-прикладного характера, где фактура материала часто придает рельефность композиции.

Основное во фронтальной композиции – это выявление геометрического вида поверхности либо ее характера.

Фронтальность композиции зависит от:

формы (силуэта) плоскости, характера основных членений (от характера элементов по глубине).

соотношения свойств в элементах (фактурности поверхности, цвета).

фронтальные композиции чаще, чем другие, создаются авторами как самостоятельные произведения. Тем самым исключается влияние среды, появляется возможность не задумываться о масштабе, стилистике пространства, в котором они будут существовать.

Глубинная композиция состоит из частей и элементов, соизмеримо развитых по всем трем координатам – длине, ширине и высоте. Именно трехмерность является отличительным свойством такой композиции. Объемную композицию обычно имеют скульптура, предметы мебели, средства транспорта, одежда. Выразительность и ясность восприятия объемных композиций зависят от расположения элементов, образующих форму поверхности, от точки наблюдения.

Среда может увеличивать или уменьшать выразительность композиции.

При создании объемной композиции необходимо учитывать возможность восприятия ее со всех сторон. Объемная композиция для более явного и цельного ее восприятия должна быть относительно замкнутой.

Все объемные композиции условно можно разделить на два вида:

композиция, построенная на основе одного геометрического объема;

композиция, состоящая из сочетания нескольких форм.

Главная задача для объемной композиции – выявление и подчеркивание объема. Под этим понимается выявление геометрической формы и ее трехмерности (куб, цилиндр, шар и т.д.). Также необходимо выявить положение объема в пространстве по отношению к координатам и зрителю. Для того чтобы выявить объемность формы, необходимо знать ряд условий, от которых зависит восприятие такой композиции.

Объёмность зависит от:

соотношения размеров формы

вида поверхности

освещения

Глубинно-пространственная композиция отличается наличием пространства, имеющего достаточно большие размеры по ширине и глубине. Одной из форм глубинно-пространственной композиции является интерьер, независимо от вида композиции сохраняются все основные к ней требования – создание единства, выразительность композиции, ее целостность, завершенность, уравновешенность.

Глубинно-пространственная композиция состоит из поверхностей, объемов, пространств между ними, расположенных по трем координатам. Композиция рассчитана на восприятие при движении внутри нее и в глубину

Глубинно-пространственная композиция является вершиной творческих возможностей художника. Она воздействует на зрителя не только сочетанием плоскостей, объемов, но и пространством. Влияние пространства неоспоримо сильнее, чем плоскости или объема Глубинно-пространственные композиции могут быть открытыми (экстерьерными). Сюда можно отнести мемориальные комплексы, сложные развязки дорог, мосты, метрополитен, и тому подобное.

Закрытая глубинно-пространственная композиция – это интерьер, то есть внутреннее пространство, ограниченное со всех сторон и сверху.

В архитектуре часто эти два вида глубинно-пространственной композиции сочетаются. Так, например, открытая терраса является частью композиции дома, представляющего собой закрытую композицию.

Раздел 2. Основные средства передачи художественного образа

2.1. Простейшие элементы композиции: точка, линия, плоскость, пятно

Точка – исходное понятие геометрии, не имеющее измерения. Евклид (ок. 365–300 до н.э.) утверждал, что существует неделимая, не имеющая размеров математическая, геометрически воображаемая точка. В натуральной перспективе существуют такие их образцы: хлопья снега, падающие за окном (объемные точки на объемном формате); головка шпильки, лежащая на бумаге (объемная точка на плоском формате); след, оставшийся от прокола этой шпилькой белой бумаги (вогнутая серая точка – дыра на плоском формате).

Линия – это последовательно расположенная в одном направлении группа точек, не имеющая разрывов. Безусловно, ее можно рассматривать как одно из основных средств изобразительного искусства в целом. Обладая пространственными свойствами, линия может быть использована как средство передачи пространства на плоской поверхности. Линия – величайшая противоположность живописного первоэлемента – точки. И она с предельной точностью может быть обозначена как вторичный элемент.

Плоскость. Как один из главных структурных элементов художественного решения сама по себе, без каких бы то ни было изобразительных элементов, является художественной формой

В передаче пространственных качеств плоской поверхности используют приемы:

расположение структурных элементов друг над другом;

наложение одной фигуры на другую;

постепенное уменьшение геометрически подобных друг другу структурных элементов.

Пятно – это группа точек с нечеткими границами (очертаниями). Пятно (тональное и цветовое) имеет большое значение как в набросках и зарисовках, так и в работе над эскизами композиции. Тональное пятно используется и для того, чтобы уже в эскизе композиции решить тональные контрасты, которые закладывают основу выразительности.

В некоторых случаях тональное пятно наносится в начале работы, а затем уже уточняется контур формы. Нередко в набросках, зарисовках, эскизах композиции используются одновременно линия, штрих и тональное пятно (или комбинация: линия и тон), а также цветовое пятно, когда необходимо передать контрасты тональные и цветовые. Тональное пятно всегда дается на фоне более светлом, чем оно само, иначе пятно не будет «читаться». Цветовое пятно лучше всего показывать в окружении, отношении к другим цветам. Здесь речь идет о цветовых контрастах, которые способны строить основу выразительности композицию

2.2. Композиционный центр и ритм

Композиционный центр – одно из ключевых понятий композиции эта та часть, которая с наибольшей полнотой выражает главное в образном содержании сюжета или предмета.

Цель любой композиции выразить и передать зрителю определенные мысли, идеи, настроения. Однако объекты и элементы, размещенные на картинной плоскости, не должны вызывать у зрителя одинаковый визуальный интерес и одинаковые по силе эмоции. В гармоничной и целостной художественной композиции должно быть что – то более важное и поэтому визуально более интересное и заметное. Наиболее заметный и вызывающий повышенный интерес участок картинной плоскости называется композиционным центром.

Существует несколько приемов выделения композиционного центра:

Среди более крупных элементов располагается мелкий, который также будет резко отличаться и доминировать. Во всех примерах, связанных с мелким элементом, доминирующим в композиционном построении, присутствуют еще, как минимум два вспомогательных момента: главный элемент, как правило, выделяется еще тоном или цветом и его окружает пустое поле.

Один из элементов увеличивается в размерах относительно других.

Один из самых простых способов привлечения внимания к композиционному центру. В станковой композиции можно использовать кинематографический прием (как бы наезд камеры на доминантный элемент) сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с довольно спокойным и равномерным их рассредоточением на других участках.

Изменение формы доминирующего элемента.

Как правило, такие композиции выстраиваются на основе определенных ритмических конструкций (повторяющийся модуль линий, плоскостей), а доминанта отличается по формообразованию

Композиционная пауза

Образовавшаяся пустота в композиционном построении визуально будет доминировать над другими участками плоскости более или менее заполненными элементами.

Линиарное устремление Визуально линии стремятся к композиционному центру и ведут туда взгляд зрителя.

Выделение композиционного центра тоном. В основном это два противоположных приема: выделение на темном фоне визуального центра светом или наоборот, на светлом фоне темным силуэтом. Тоновое решение закладывается художником сообразно идейно-образному замыслу.

Ритм

Многим явлениям природы свойственно повторение и чередование. Мы наблюдаем чередование ветвей на деревьях, листьев и лепестков на растениях. Повторяемость движений характерна для всех процессов жизни человека.

Закономерное чередование, повторение, последовательное изменение ряда свойств сопоставляемых элементов называется ритмом.

Ритм – это еще одно сильное композиционное средство. В самой природе уже заложен ритм. Ритм может быть простым или сложным. Простой ритм основан на повторении одной и той же формы, сложный – на повторении групп форм. Композиционный ритм складывается минимум из трех элементов, ритмический ряд – из четырех и более. Чтобы снять ощущение монотонности, используется прием остановки ритма, нарушения непрерывной последовательности его ряда. Это может быть сгущение элементов ряда на углах или применение активного по форме и размерам объема, разрывающего чередование элементов. Ритм может придать изображению статичность или динамику. В композиции ритм есть разнообразное повторение и чередование форм либо их свойств на плоскости или в пространстве. Закономерное повторение облегчает восприятие композиции по сравнению с неупорядоченным множеством.

|

Простейший вид ритма – метр – это порядок, основанный на повторении равных величин. Раздел 3. Основные характеристики композиции. 3.1 Статика – динамика. Симметрия – асимметрия. |

Композиции делятся на динамичные и статичные. Обычно, если композиционная ось наклонена, – это динамичная структура, если она вертикальная / горизонтальная – статичная.

Для композиции характерны два состояния: относительный покой и движение. Статика и динамика, в какой бы форме и виде они ни проявлялись – это первооснова всех закономерностей искусства

Можно подразделить все композиции и отдельные мотивы на статические и динамические. Статичные композиции основываются на принципе симметрии, одинаковости, динамичные – на принципах асимметрии, неодинаковости, противопоставления.

Все динамичные композиции строят на противопоставлении масштабов, поворотов, мотивов и расстояний между ними; при этом композиционные связи между одними мотивами основаны на контрастных отношениях, а между другими – на отношениях тождества, одинаковости

Статичные формы по производимому впечатлению оцениваются как стабильные, к ним можно отнести: квадрат, прямоугольник, параллелепипед, и т.п. Композиция, составленная из подобных форм, носит монументальный, предельно статичный характер.

Статичные композиции в основном используются для передачи покоя, гармонии, чтобы подчеркнуть красоту предметов, для передачи торжественности, спокойной домашней обстановки.

Предметы для статичной композиции выбираются близкие по форме, массе, фактуре. Характерна мягкость в тональном решении. Статичность – выражение покоя, устойчивости формы. Статичная форма обычно не только симметрична (четко выраженный центр), но еще и обладает крупной массой. В понятие статичности мы вкладываем как нечто обязательно тяжелое и большого размера.

Движение и выразительность можно передать, показав неправильность и неустойчивость композиции.

Несбалансированность положения или формы объекта вызывает в нас предчувствие движения.

Динамика – это полная противоположность статики во всем!

Используя динамическое построение, можно более ярко передать настроение, взрыв эмоций, радость, подчеркнуть форму и цвет предметов. Предметы в динамике в основном выстраиваются по диагонали, приветствуется ассиметричное расположение. Все построено на контрастах: контраст форм и размеров, контраст цвета и силуэтов, контраст тона и фактуры.

Динамичность формы связана, прежде всего, с пропорциями. Равенство трех сторон объекта характеризует его относительную статичность. Разность сторон создает динамику, «зрительное движение» в направлении преобладающей величины.