Вступительные экзамены в вузах

Для того чтобы стать студентом вуза, не всегда достаточно хороших и отличных результатов ЕГЭ. На некоторые специальности университеты проводят дополнительные вступительные испытания – ДВИ. И как становятся студентами те, кто не сдавал Единый государственный экзамен? Обо всем по порядку. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Что такое ДВИ

Дополнительные вступительные испытания – это проверка творческих, физических или психологических качеств абитуриентов, поступающих на специальности, требующие особых способностей.

Направлений и специальностей, на которые надо сдавать ДВИ, немного – всего по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности» » href=»http://ivo.garant.ru/#/document/70600456/paragraph/12:1″ target=»_blank»>70. Большинство, примерно две трети, из них – творческие, связанные с изобразительным искусством, музыкой, театром, литературой, СМИ. Форма экзамена может быть разной:

Правила проведения и содержание дополнительных вступительных испытаний вузы публикуют на своих сайтах. В большинстве университетов ДВИ не проводятся по общеобразовательным предметам – в законе об образовании экзамены по дисциплинам ЕГЭ называются «испытаниями профильной направленности».

В каких вузах сдают дополнительные вступительные испытания

Право только двух вузов – МГУ и СПбГУ – проводить собственные ДВИ по общеобразовательным предметам закреплено в законе об образовании.

Московский государственный университет активно пользуется этой привилегией: его абитуриенты каждый год в дополнение к ЕГЭ сдают еще и внутривузовские вступительные испытания по предметам Единого госэкзамена – профилирующим для определенной специальности. Программы ДВИ по всем общеобразовательным дисциплинам и для творческих испытаний МГУ публикует у себя на сайте в разделе для поступающих.

Санкт-Петербургский университет не перепроверяет школьных знаний своих абитуриентов. В СПбГУ есть только дополнительные к ЕГЭ творческие и профессиональные ДВИ для поступающих на специальности, связанные с журналистикой, искусством и физкультурой. Экзаменами их не назовешь даже с большой натяжкой – на физическую культуру сдают тест по общей физподготовке (ОФП) и проходят собеседование; на творческие специальности: дизайн, живопись, реставрацию, музыкально-инструментальное, вокальное, актерское и декоративно-прикладное искусство, журналистику – представляют портфолио или проходят прослушивания, просмотры и т. д.

Другим вузам, чтобы получить право проводить общеобразовательные ДВИ (профильной направленности, то есть по предметам ЕГЭ), надо пройти серьезный конкурсный отбор по жестким правилам. Список университетов, которые получат такую привилегию, утверждает правительство. Сейчас в него входят всего четыре вуза:

Для них установлен четкий список специальностей, при поступлении на которые вуз может принимать ДВИ по предметам ЕГЭ.

Дополнительные вступительные экзамены профильной направленности могут проводить и вузы, подчиняющиеся МЧС, МИД, ФСО, МВД. Перечень ДВИ для определенных специальностей в этих учебных заведениях устанавливают их учредители – соответствующие министерства и федеральные службы. Будущие дипломаты в дополнение к ЕГЭ сдают иностранный язык, правоохранители – русский и физподготовку, эмчеэсовцы – в зависимости от направления математику или обществознание и на все специальности спортивные нормативы, служащие спецохраны – тоже математику или обществознание.

Творческие дополнительные вступительные испытания и психологические тестирования на профпригодность имеют право проводить все вузы.

Вступительные экзамены в вузах

Внутренние вступительные экзамены (ВИ) – это альтернатива ЕГЭ, которой могут воспользоваться некоторые категории абитуриентов.

Эти экзамены не надо путать с ДВИ, в законодательстве они называются «вступительными испытаниями, проводимыми образовательными организациями самостоятельно». Их могут проводить все университеты, академии и институты, но для отдельных категорий абитуриентов:

Вступительные экзамены в вузах для этих абитуриентов проводятся по тем же предметам ЕГЭ, которые нужны для поступления на выбранную специальность всем остальным. Программы публикуются на сайтах университетов. Оцениваются внутривузовские ВИ тоже по стобалльной системе, с полученными результатами абитуриенты участвуют в общем или целевом, квотированном конкурсах.

Источник

Что ждет абитуриентов в 2021 году: единый конкурс, заявления онлайн и 10 специальностей

При поступлении в вузы в 2021 году абитуриентам нужно учитывать новые правила Минобрнауки. Теперь вузы смогут сами проводить единый конкурс по разным специальностям, предлагать вступительные испытания по нескольким предметам на выбор, а количество направлений для подачи документов вырастет до 10. Еще все вузы начнут принимать электронные заявления, а списки должны обновлять не один раз в день, а пять.

Вот обзор самых важных изменений, которые можно учитывать уже сейчас.

Вступительные испытания

Несколько экзаменов на выбор. Для зачисления в вуз нужны результаты ЕГЭ. Каждый вуз сам решает, какие именно экзамены нужны для зачисления на конкретное направление. Раньше был четкий список: на это направление нужен русский язык, математика и физика, а вот на это — русский, математика и информатика.

Теперь вуз сможет установить несколько вступительных испытаний на выбор. И тогда абитуриент сможет сам решить, какие результаты ЕГЭ представить: физику или информатику, химию или биологию, историю или обществознание.

Отдельные экзамены для выпускников техникумов. Раньше список вступительных испытаний на конкретное направление был общим для всех абитуриентов: и для выпускников школы, и для тех, кто поступает после техникума или колледжа, и для тех, кто получает второе высшее. Теперь вузы смогут разделять списки экзаменов для поступающих на базе среднего общего образования, среднего профессионального и высшего.

Единый конкурс

Раньше на каждую специальность был отдельный конкурс. Теперь его могут сделать общим для нескольких родственных направлений. Тогда на факультет зачислят по общему списку, а после первого или второго курса разделят студентов на специализации.

Количество специальностей для конкурса

По старым правилам документы можно было подать в пять вузов, а в каждом из них — на три направления. Теперь вузам разрешили самим решать, каким будет максимальное количество специальностей для участия в конкурсе, вплоть до 10.

Вузов будет по-прежнему пять.

Электронные заявления

Летом 2020 года на госуслугах заработал суперсервис для поступления в вуз онлайн. Абитуриенты могли отправить заявления и документы через интернет и следили за результатами конкурса в личном кабинете. Но тогда к сервису подключились только 54 учебных заведения.

Со следующего года подать электронное заявление можно будет в любой вуз: теперь для них это обязательное требование, а не временный порядок на период пандемии.

Источник

Внутренний экзамен в ВУЗах России: Что это? Как выглядит? Особенности

Если подросток планирует поступать в какой-то узконаправленный или популярный ВУЗ, то его, помимо ЕГЭ, могут заставить сдавать еще несколько экзаменов. Внутренних, университетских. Мы расскажем о том, что подобные экзамены из себя представляют. Поведаем, на какие аспекты стоит обратить внимание во время подготовки к ним. И поговорим о других особенностях внутреннего экзамена.

О внутреннем экзамене в университете

В большинство университетов страны выпускников школ берут по результатам Единого Государственного Экзамена. При этом, есть специальности, для поступления на которые только лишь баллов по ЕГЭ будет недостаточно. При поступлении на подобные направления подростку необходимо будет сдать дополнительные испытания. В частности, внутренние экзамены.

Разберемся в том, что же значит последнее. Внутренним экзаменом именуют специальный тест, который проходит человек во время поступления. Он может включать в себя решение огромного количества задач. И прохождение полноценного испытания. Проводится внутренний экзамен по программе того или иного университета. При этом, подобное испытание тоже важно для поступающего. Не менее, чем результаты Единого Государственного Экзамена.

Какими могут быть внутренние экзамены?

Внутренние экзамены могут быть разных видов:

Вступительные испытания в определенном ВУЗе могут играть и главную роль для абитуриента при поступлении. В некоторых случаях они даже могут полностью заменить ЕГЭ. Также, подобные экзамены могут быть и дополнительными. В этой ситуации они приплюсовываются к результатам ЕГЭ у тинейджера. И повышают/понижают его рейтинг при поступлении.

У кого есть возможность сдавать внутренний экзамен?

Сдавать внутренний экзамен в качестве альтернативы Единому Государственному могут только лишь некоторые поступающие. В частности:

Обычно внутренние испытания разных типов проводят на сложных специальностях. В частности, для тех абитуриентов, которые хотят стать учителем, доктором, военным, инженером и так далее. Также, подобный конкурс распространен и среди тех специальностей, которые являются творческими.

В каких университетах могут проводить внутренние экзамены?

Внутренние экзамены могут организовываться всеми ВУЗами России. Однако, без специального разрешения от Рособрнадзора проводить их они могут только для иностранцев. А также для тех, кто уже прошел обучение в ССУЗе. И выпустился из него.

О внутренних экзаменах профильной направленности

Профильными именуют дисциплины, которые необходимо знать для выбранной профессии. В основном, экзамены по соответствующим направлениям проводятся в конце 11 класса. В формате ЕГЭ. Они нужны для того, чтобы подросток пошел на ту или иную специальность.

При этом, если у университета огромный рейтинг, он может организовать проведение дополнительных экзаменов. По тому же общеобразовательному предмету, что подросток сдавал в школе. Но стоит учитывать, что подобной возможностью обладают далеко не все университеты страны. А только лишь некоторые из них.

Отбором университетов, которые хотят проводить внутренние экзамены, занимается Рособрнадзор. Подобную возможность не выдают всем подряд. Многие ВУЗы (даже очень популярные) получают отказ. Поскольку соответствующее разрешение выдается довольно редко. Ведь требования для его получения очень жесткие.

О творческих вступительных испытаниях

ЕГЭ является важным испытанием для подростков во всей России. На нем тинейджеры выполняют одни и те же упражнения. А то, насколько хорошо они выучили школьную программу, зависит от многих параметров. И учитывается по определенной шкале знаний. Благодаря использованию подобной системы, все граждане России получили одинаковые возможности для поступления. Вне зависимости от того, откуда они. Из крупного мегаполиса или села где-нибудь в глубинке. При этом, чтобы оценить уровень актерского мастерства или навыки потенциального спасателя, результатов ЕГЭ будет мало. Поэтому некоторые ВУЗы и организовывают дополнительные творческие конкурсы. В ряде университетов результаты вступительных экзаменов могут быть даже важнее, чем само ЕГЭ.

Учитывайте также, что в престижные творческие университеты обычно очень большой конкурс. За одно место может бороться одновременно от десяти до пятнадцати человек. Вступительный экзамен как раз и поможет не допустить к обучению тех, кто не принесет своих плодов. И впустую потратит время преподавателей.

Как проходит внутренний экзамен?

Внутренний экзамен организовывается по конкретным заданиям. Они обычно проводятся в одно и то же время для самых разных факультетов. По одному и тому же предмету.

Письменные работы, которые проводятся во время внутреннего экзамена, защищаются также, как и на ЕГЭ. Они делаются безликими. Для того, чтобы исключить возможность для коррупции. Для этого им выдают специальный код. А затем проверяют по нужным критериям. Чтобы не знать, какой абитуриент написал ту или иную работу.

После этого подросток получает определенное количество баллов. Они засчитываются в его рейтинг при поступлении. Причем, на абсолютно все специальности в университете, в который он поступает.

Заключение

Источник

Вступительные испытания в вузе: кто может сдавать, а кто обязан. Какие бывают.

В статье я буду ссылаться на действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы, связанные со вступительными испытаниями. Далее по ходу статьи я буду их называть документы первый, второй, третий и т.д.

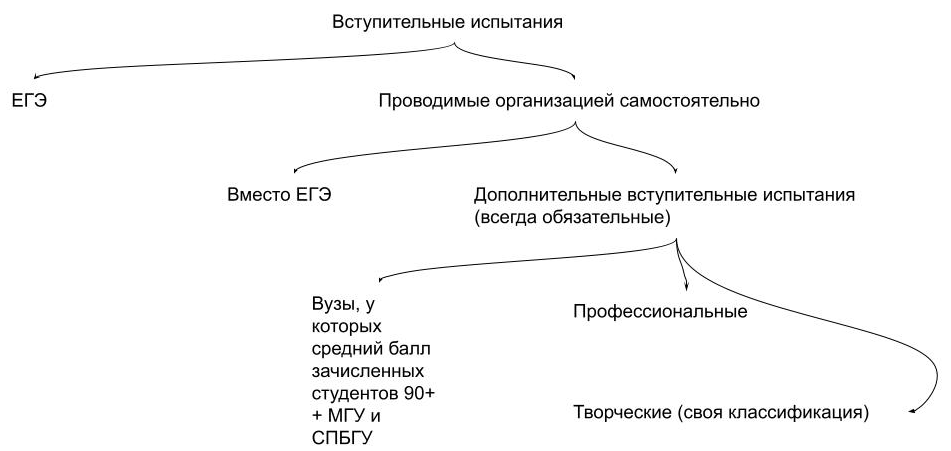

Сегодня, наверное, начнем не совсем типично. Я сначала покажу блок-схему, а потом уже буду раскрывать эти понятия.

“Дерево” вступительных испытаний. Подготовила Екатерина Александрова

Важно сразу понять, что любой экзамен, учитываемый при приеме в вуз, является вступительным испытанием. ЕГЭ выполняет функцию общеобразовательного вступительного испытания (далее в тексте “вступительное(-ые) испытания” — ВИ).

Часто на сайтах вузов в перечнях ВИ вы можете видеть такую формулировку: “ЕГЭ или (устно) письменно”. Например, у МГПУ.

Скриншот с сайта МГПУ

Вуз сообщает нам, что результат такого общеобразовательное ВИ как “обществознание” он может принять или в ЕГЭ, или в качестве экзамена, проводимого в письменной форме. Давайте для начала разберемся, кто имеет право сдавать такие ВИ, проводимые организацией самостоятельно.

Общеобразовательные ВИ, проводимые организацией самостоятельно

(Далее в тексте — ВИп).

Общеобразовательными ВИп являются те же предметы, что доступны для сдачи в форме ЕГЭ: русский язык, математика, физика и т.д.

Цитата из пятого документа, пункт 17:

“ Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные ВИп (…):

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);

б) иностранные граждане;

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году:

(пункт (а) не действует при приеме на обучение на 2021/22 году в связи с особенностями приема)

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации.

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных ВИп”.

Цитата из пятого документа, пункт 16:

“ Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования, могут:

сдавать ВИп на базе профессионального образования вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ ;

наряду со сдачей ВИп использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям (…)”.

Другими словами, ориентируясь на предыдущий скриншот, вы для подачи документов на определенное направление должны предоставить результаты ЕГЭ по трем предметам. Более ничего не требуется.

Если вы относитесь к названным выше категориям, то вы имеете право комбинировать результаты ЕГЭ и ВИп. Имеете право сдать ВИп, сравнить полученный результат с ЕГЭ. Лучший из них учтет приемная комиссия.

Любое ВИп оценивается как и ЕГЭ по стобалльной шкале. Цитата из пятого документа, пункт 20:

“ Максимальное количество баллов для каждого ВИ по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов.

Единственное, что у них действительно совпадает это тот балл, ниже которого они не имеют права ставить планку положительного результата за ВИ. Эти баллы приведены в шестом документе. Обратите внимание, что балл, чтобы сдать ЕГЭ (иметь результат, с которым дадут аттестат) и балл для подачи документов в вуз отличаются (по этому приказу) только по одному предмету — русский язык. Для получения аттестата вам достаточно сдать его на 24 балла. А вот вузы уже в свою очередь не имеют права ставить минимальный балл для подачи документов по этому предмету ниже 36 баллов.

Таблица минимальных значений вступительных испытаний из шестого документа

Еще раз. Эти баллы не являются минимальными для подачи документов во все вузы страны. Нет. Ниже этого балла вузы не имеют права ставить свои минимальные баллы. Вернитесь к скрину из МГПУ. Там ни балл не совпадает с этой таблицей.

Но при этом есть вузы, которые действительно ставят свои баллы для подачи документов равные этим. Например, МВА им. К.И. Скрябина.

Скриншот с сайта МВА им. К.И. Скрябина

Форму проведения (очно, дистанционно, письменно, устно) и содержание любых ВИ вуз определяет самостоятельно. Не позднее 1 ноября предшествующего года он размещает программу ВИ на своем сайте.

Цитата из пятого документа, пункт 41, подпункт в:

“ В целях информирования о приеме организация размещает информацию о приеме на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. На официальном сайте размещается следующая информация:

для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, – форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания ”.

В ней все это подробно и расписывает: как и что вам нужно будет сдать.

Дополнительные вступительные испытания

Если ВИп сдают только определенные категории граждан, которые имеют на это право, то дополнительные вступительные испытания (далее в тексте — ДВИ) (при их наличии) сдают все абитуриенты без исключения.

Я выделяю 3 категории ДВИ:

Теперь давайте рассмотрим каждую из них подробно.

Вузы, которым предоставлено право проводить ДВИ профильной направленности

Цитата из пятого документа, пункт 15, подпункт 2:

“ При установлении перечня ВИ для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, организация высшего образования:

может установить дополнительное вступительное испытание профильной направленности по одному предмету из числа предметов, по которым организацией высшего образования установлены общеобразовательные ВИ, если организации высшего образования предоставлено право проводить ДВИ профильной направленности в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона №273-ФЗ ”.

Обращаемся к Федеральному закону. Цитата из первого документа, статья 70, часть 8:

Данный порядок вынесен в начало статьи как второй документ. Одним из критериев для обладания данного права являются хорошие показатели приема.

Цитата из второго документа, пункт 3:

а) приняты на обучение без вступительных испытани й ;

Другими словами, это должен быть топ-вуз, в который стремятся олимпиадники и высокобалльники. На данный момент одним из таких вузов является МГИМО. Он проводит ДВИ по иностранному языку на некоторые направления (не на все). А в 2020-ом, кстати, его отменил по известным причинам.

Скриншот с сайта МГИМО

То есть помимо трех ЕГЭ для поступления на данное направление нужно еще сдать ДВИ по иностранному языку. Итого: 4 ВИ.

Вернемся опять к Порядку приема. Цитата из пятого документа, пункт 15, подпункты 5 и 6:

“ (…) 5) может установить дополнительные вступительные испытания, предусмотренные частью 9 статьи 70 Федерального закона №273-ФЗ;

6) устанавливает дополнительные вступительные испытания, предусмотренные частью 10 статьи 70 Федерального закона №273-ФЗ ”.

Разберем, о каких вузах тут идет речь. Цитата из первого документа, статья 70, часть 9:

“Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет вправе проводить ДВИ профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, определяемым Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургским государственным университетом”.

МГУ им. М.В. Ломоносова проводит ДВИ профильной направленности по всем своим направлениям (кроме тех ТВИ, о которых речь будет позже). Я думаю, это не новость. А вот СПбГУ не проводит такие ДВИ, хотя имеет на это право.

Цитата из первого документа, статья 70, часть 10:

“ Перечень ДВИ и условия зачисления в федеральные государственные образовательные организации высшего образования, обучение в которых связано с поступлением на государственную службу и наличием у граждан допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, на который возложены функции учредителя ”.

Вузы, подведомственные Министерству обороны РФ и другим силовым ведомствам проводят свои ДВИ. В статье я их касаться не буду. Те, кто хотят туда поступить, думаю, и так знают, о чем идет речь.

ДВИ и ТВИ

Остальные ДВИ, которые вуз имеет право проводить, утверждены приказом, который обозначен в начале статьи как третий документ. Всего таких ДВИ возможны 3 вида: творческое испытание, профессиональное испытание, собеседование.

Но тут есть важное уточнение. Не для любого направления подготовки при приеме на бюджетную основу вуз имеет право в принципе проводить ДВИ. Перечень таких направлений указан в документе под четвертым номером в начале статьи. В целом эти специальности можно было бы отнести к слову “творческие”. Но встречаются и исключения.

То есть только по тем направлениям подготовки, что есть в этом документе вуз имеет право просить вас сдавать ДВИ. Например, по 39.03.01 Социологии, 08.03.01 Строительству, 38.03.01 Экономике и т.д. не может такого требовать.

До 2020 года такое ДВИ проводил МГМУ им. И.М. Сеченова на специальностях 31.05.02 Педиатрия и 31.05.03 Стоматология. В 2021 году оно отменено.

А вот что касается приема по договорам об оказании платных услуг, то тут вузы имеют право проводить такие ДВИ на любое направление подготовки. Цитата из пятого документа, пункт 15, подпункт 4:

Вот вам такой пример. МГУПП проводит собеседование на 38.03.02 Менеджменте. И да, это на базе школы. Не второе высшее.

Скриншот с сайта МГУПП

А теперь я хочу отдельно поговорить ТВИ. Т.к. я достаточно давно уже собираю базу данных по проходным и многим другим показателям, то неизбежно передо мной встал вопрос не только об отражении наличия ДВИ, то и их классификации. На мой взгляд, консультанту не достаточно просто сказать выпускнику: ”Надо в вузе сдать ДВИ”. А какое? А есть ли похожие? А если я закончил “художественную” школу, могли бы вы мне подобрать что-то подходящее? Не вываливать же на человека просто четвертый документ, который еще к тому же имеет 3 дополнения.

По этой причине в своей базе я придумала систематизацию ТВИ. И хочу ей с вами поделиться. Опять же не претендую на истину в последней инстанции ( я художник, я так вижу ).

Итак, среди вузов Москвы и Санкт-Петербурга я выделяю такие ТВИ (помимо не творческих ДВИ).

Таблица классификации ТВИ. Подготовила Екатерина Александрова

Иногда в рамках консультаций мы выделяем возможность сдачи таких ТВИ, когда видим, что один из предметов “завалили”. Есть возможность вместо него добрать баллы за счет хорошей подготовки.

Но, конечно, я бы обращала ваше внимание, что если вы никогда профессионально (или любительски на высоком уровне) не занимались музыкой, например, то вы не сдадите такие ТВИ. А вот если у вас есть диплом “музыкальной” школы (хотя бы), то такую возможность рассмотреть можно.

Все зависит от человека. На мой взгляд, к некоторым из этих ТВИ реально подготовиться самому.

P/S Не забывайте, что вы всегда можете написать мне в личные сообщения в вк или телеграм.

Теперь вы можете подписаться мой на канал в телеграме и узнавать о выходе новых статей оттуда.

Если вам нужна индивидуальная консультация по поступлению — см. информацию в профиле.

Источник

цели проекта:

Создание условий для подтверждения квалификаций, полученных по итогам освоения профессиональных образовательных программ (или их модулей) и основных программ профессионального обучения, с использованием инструментов независимой оценки квалификации.

ГДЕ? Экзамен проходит в центрах оценки квалификации или в экзаменационных центрах, созданных на базе колледжей, вузов, учебных центров.

КТО? Экзаменаторами являются эксперты центров оценки квалификации – представители работодателей.

КАК? Для аттестации используются оценочные средства, утвержденные советами по профессиональным квалификациям для профессиональных экзаменов.

ЗАЧЕМ?

Для образовательных организаций независимая оценка квалификации обучающихся (НОК) – источник обратной связи, необходимой для повышения качества образовательных программ, и развития взаимодействия с работодателями.

Органы исполнительной власти – учредители образовательных организаций получают информацию об эффективных и неэффективных программах, необходимую для оптимизации затрат государства на подготовку студентов.

Работодатели получают возможность формирования заказа на подготовку специалистов, экономии на затратах, связанных с оценкой квалификации соискателей и «доучиванием» персонала.

Обучающиеся, успешно сдавшие профессиональный экзамен, получают два документа – диплом об образовании и свидетельство о квалификации, признаваемое работодателями. Таким образом прохождение независимой оценки квалификации повышает конкурентоспособность на рынке труда. Совмещение профессионального экзамена с промежуточной или итоговой аттестацией позволяет студентам пройти его бесплатно.

Внутренний экзамен вошел в российские образовательные реалии вместе с введением ЕГЭ. Максимально стандартизированное выпускное школьное испытание, результаты которого оцениваются по единой шкале, уравняло шансы на зачисление в лучшие вузы страны для всех абитуриентов, но определенные категории поступающих все-таки могут, а в некоторых случаях должны, сдавать в вузах еще и внутренние экзамены.

Содержание

- Что такое внутренний экзамен в институте

- Кто может сдавать

- Вузы, которые проводят вступительные испытания

- ДВИ профильной направленности

- Творческие

- Как проходит ДВИ

- По предметам ЕГЭ

- Профессиональное

- Что будет, если не сдать внутренний экзамен

- Видео по теме

- Комментарии

Что такое внутренний экзамен в институте

Зачисление в российские вузы большинства поступающих проходит по результатам ЕГЭ. Большинства, но не всех – для некоторых категорий абитуриентов законодательно предусмотрено проведение вступительных испытаний – внутренних экзаменов, которые учебные заведения организуют сами.

Внутренний экзамен – это основное или дополнительное вступительное испытание (ДВИ), которое проводится в вузе по его программам, но имеет ту же силу и значимость, что и результаты ЕГЭ.

Внутренние экзамены могут быть разного характера:

- профильные – по общеобразовательным предметам (дисциплинам ЕГЭ);

- творческие и (или) профессиональные – не по предметам ЕГЭ, они нужны для того, чтобы определить уровень художественных способностей, психологической или физической подготовленности абитуриентов некоторых направлений; такие внутренние экзамены называют дополнительными вступительными испытаниями.

Вступительные экзамены по общеобразовательным предметам тоже могут быть основными (то есть служат полноценной альтернативой ЕГЭ) и дополнительными – в этом случае их результаты суммируются с баллами за единый госэкзамен и существенно влияют на позицию абитуриента в конкурсном рейтинговом списке.

Кто может сдавать

Право сдавать внутренние профильные вступительные испытания как основные вместо ЕГЭ имеют абитуриенты нескольких категорий:

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

- иностранцы;

- те, кто получал среднее общее образование в русских школах за границей и проходил итоговую аттестацию (ГИА) не в форме ЕГЭ.

Также внутренний экзамен в качестве вступительного сдают:

- выпускники ссузов, поступающие в бакалавриат или специалитет по профильному направлению (к примеру, проектировщики – на строительство или архитектуру, учителя начальных классов – на педагогику);

- претенденты на второй вузовский диплом;

- студенты, которые переводятся из одного вуза в другой (если это предусмотрено правилами учебного заведения).

Дополнительные творческие или профессиональные вступительные испытания вузы проводят для поступающих на педагогические, медицинские, военные, многие инженерные (архитектура, строительство) и, естественно, творческие специальности.

Вузы, которые проводят вступительные испытания

Принимать внутренние экзамены вместо ЕГЭ у иностранцев и тех, кто сдавал ГВЭ или окончил ссуз, могут все высшие учебные заведения. Дополнительную проверку знаний по общеобразовательным предметам или творческие испытания проводят лишь в отдельных случаях некоторые вузы.

ДВИ профильной направленности

Профильными считаются предметы, хорошее знание которых необходимо для работы по будущей профессии. Экзамены по таким дисциплинам выпускники школ сдают во время ЕГЭ – для поступления на нужную специальность. Но некоторые высокорейтинговые вузы проводят дополнительный внутренний экзамен по профильному (то есть общеобразовательному) предмету. Такое право есть у считанных учебных заведений.

Реестр вузов, которые перед зачислением могут проводить внутренние экзамены по предметам ЕГЭ, вместе с перечнем соответствующих испытаниям направлений ежегодно формирует Минобрнауки и утверждает Правительство РФ. Рособрнадзор отбирает университеты и институты по правилам, утвержденным постановлением № 843 Правительства РФ от 25 августа 2016 г. Жесткий «кастинг» проходят далеко не все вузы, подавшие заявку на проведение внутренних экзаменов по профильным предметам.

Для того чтобы получить исключительное право перепроверять знания абитуриентов, высшее учебное заведение в течение трех лет подряд должно бить рекорды по качеству приема на бюджет. В переводе на сухой язык статистики это значит, что не менее 90 % первокурсников, зачисленных на все аккредитованные специальности вуза, соответствуют одному из двух критериев:

- поступили без экзаменов как победители и призеры олимпиад;

- прошли по конкурсу с результатами ЕГЭ не ниже 90 баллов.

В последние три года право проведения профильных ДВИ на определенные специальности получают всего шесть вузов. Четыре из них вошли в перечень, утвержденный специальным правительственным распоряжением.

| Вуз | Направления (бакалавриат и специалитет), на которые проводится профильное ДВИ |

|---|---|

| Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина | Юриспруденция |

| Московский государственный лингвистический университет |

Юриспруденция Политология Перевод и переводоведение лингвистика Международные отношения |

| Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова | Перевод и переводоведение |

| Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России |

Экономика Торговое дело Юриспруденция Зарубежное регионоведение Международные отношения Реклама и связи с общественностью |

Постоянный особый статус еще двух – Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) – закреплен законом об образовании. Эти два флагмана российской высшей школы в ежегодных конкурсных отборах не участвуют и самостоятельно определяют специальности и направления, при поступлении на которые абитуриенты сдают ДВИ.

На особом положении и высшие учебные заведения, обучение в которых предполагает в дальнейшем поступление на госслужбу и получение допуска к государственной тайне. Это вузы МИД, МВД, ФСО и МЧС. Перечень дополнительных испытаний, которые они могут проводить для приема на определенные специальности, устанавливают соответствующие министерства-учредители. Будущие дипломаты сдают английский, силовики – математику, русский или обществознание.

Рособрнадзор и правительство крайне придирчиво относятся к формированию перечня вузов, наделенных исключительным правом проводить внутренние профильные экзамены. Если в 2009 году в список входили 24 учебных заведения, то в 2010 – уже только 11, а в 2014 – и вовсе всего 5.

Творческие

ЕГЭ – это универсальный экзамен для всех. Во время него учащиеся решают однотипные задания, а уровень их подготовки оценивается по единой шкале. Такая форма контроля знаний уравняла шансы на поступление в престижные вузы для всех абитуриентов, независимо от того, проживают ли они в крупном городе или провинции. Но никакие тесты не покажут уровень таланта будущего артиста или физической подготовки потенциального спасателя.

Для того чтобы оценить способности своих будущих студентов, наличие у них творческих талантов, определенных психологических или физических качеств, в некоторых вузах проводят внутренние экзамены. Иногда их результаты важны для зачисления в институт даже больше, чем баллы ЕГЭ.

Важнейшая функция ДВИ – исключить ситуацию, когда зачисленный студент окажется не в состоянии учиться. Конкурс на престижные специальности, как правило, 10–15 и больше претендентов на место. Благодаря экзамену вуз может отсеять случайных кандидатов и набрать студентов, которым по силам освоить выбранную профессию.

Проходит внутренний экзамен в форме письменной работы, психологического тестирования, творческого испытания, сдачи нормативов по физподготовке или просто устного собеседования. В число основных направлений, по которым университеты дополнительно «испытывают» знания, умения, таланты и возможности абитуриентов, входят:

- разные виды искусства, культуры и творчества (вокальное, цирковое, актерское искусство, живопись, хореография, режиссура, киноведение и пр.);

- журналистика;

- дизайн;

- архитектура;

- градостроительство;

- скульптура;

- лечебное дело;

- педагогика, специальное образование;

- физическая культура и спорт;

- аэронавигация;

- таможенное дело.

Полный перечень направлений и специальностей, на которые сдают внутренние экзамены творческой и профессиональной направленности, утвержден приказом №21 Минобрнауки РФ от 17 января 2014 г.

Как проходит ДВИ

Внутренние экзамены и ДВИ по каждому предмету вузы проводят по единым заданиям и, как правило, одновременно для всех факультетов, на которых дисциплина включена в список обязательных вступительных испытаний. Письменные работы, как и ЕГЭ, «обезличиваются» – им присваивается код, и проверяют их в зашифрованном виде по стандартным критериям. Результаты внутреннего экзамена автоматически засчитываются в конкурсе на всех направлениях, куда абитуриент подал заявления.

По предметам ЕГЭ

Дополнительное тестирование по профильным предметам единого госэкзамен обычно проходит в письменной форме. Чего-то сверхъестественного во время него требуют редко. Вопросы в билетах не выходят за рамки школьной программы, но охватывают немного больше, чем ЕГЭ.

Вступительный экзамен по профилю – это проверка не столько школьных знаний, сколько понимания предмета, способности мыслить логически.

К примеру, ДВИ по математике, которого так боятся поступающие в МГУ, в последние годы состояло из 8 заданий, которые надо решить за 4 астрономических часа.

Первые 4 вопроса – легкие и средней сложности, с ними запросто справится выпускник неспециализированной школы с четверкой по математике. Задания 5 и 6 считаются более трудными, а попытку решить 7-е и 8-е делают всего 2 % поступающих, причем получается примерно у 0,5 % абитуриентов. Но и 6-7 решенных заданий хватает, чтобы набрать 75-80 баллов, достаточных для поступления на технические факультеты. Минимум для будущих экономистов – 50, а менеджерам – главное просто получить положительную оценку.

Информация о ДВИ по математике для абитуриентов экономического факультета МГУ

Если же внутренний экзамен проводится не в дополнение к ЕГЭ, а для тех, кто сдавал ГВЭ или проходил итоговую аттестацию в другой форме, то задания никогда не выходят за рамки школьной программы.

Фрагмент пояснительной записки к программе внутренних экзаменов по математике в МИРЭА – Российском технологическом университете

ДВИ по гуманитарным дисциплинам часто подразумевает умение высказать свою мысль, отстоять собственное мнение. Например, на вступительном экзамене по обществознанию абитуриенту нужно не только показать базовые знания предмета, но и изложить рассуждения по конкретной проблеме.

Экзамен для будущих лингвистов-языковедов обычно включает тест и аудирование, редко – устное собеседование с экзаменатором. Подготовку к нему нужно начинать уже с 7-8 класса, или же учиться в школе с углубленным изучением иностранного языка.

Профессиональное

Экзамен при поступлении на специальности, связанные с искусством и творчеством, обычно проводится в несколько туров. Каждый, как правило (возможны и другие варианты), оценивается по 100-балльной шкале. В сумме можно набрать 200-300 баллов плюсом к ЕГЭ.

Единого стандарта для проведения творческих экзаменов нет, их программы разрабатывают непосредственно в вузе. Но все они имеют одну цель – дать поступающему возможность раскрыться. Если говорить в общих чертах, будущие живописцы, художники и графики – рисуют, журналисты – пишут, вокалисты поют. При этом экзаменаторы много внимания обращают на потенциал.

Например, в балетной академии пристально смотрят на физические данные, пластику, артистизм и чувство ритма. В музыкальных вузах – на владение инструментом и умение импровизировать. В художественных институтах ценится техника, видение и воображение.

При поступлении во ВГИК им. Герасимова будущие актеры проходят пробы – фото- и видеосъемку; режиссеры – читают отрывки художественных произведений и выполняют творческие задания, требующие проявить фантазию, наблюдательность, образное мышление.

Часто внутренний экзамен имеет две составляющие – творческую и профессиональную. В том же ВГИКе абитуриенты специальности «Продюсерство» вначале в письменной форме излагают свое понимание этой профессии, ее значение в разных сферах творческого производства. Далее еще одна письменная работа, в которой нужно показать свое знание литературы, музыки, кинематографии, изобразительного искусства. Последнее задание – профессиональное: поступающий разрабатывает сюжет и идею собственного произведения, определяет характер съемок, монтажа, рекламы и прокатной кампании.

Одно из самых непростых ДВИ проходят будущие архитекторы. Им нужно выполнить несколько рисунков – с натуры (или гипсовой модели) и композиционный – с абстрактных геометрических форм. Тех, кто справится, ждет заключительный экзамен – по черчению.

Выбор такой профессии, как учитель, часто бывает неосознанным. Но преподавательская стезя требует определенного склада характера, поэтому будущие педагоги проходят психологическое тестирование и сдают творческий экзамен. Его цель – выявить склонность и умение работать с детьми, грамотно излагать материал.

А вот будущим медикам предстоит испытание сугубо профессиональной направленности. Экзамен проходит в письменной форме. Билет обычно включает несколько вопросов по различным школьным наукам, связанным с человеческим организмом (биология, анатомия, физиология, паразитология, генетика и т. д.) и задачу. Также потребуются знания по оказанию первой медицинской помощи.

ДВИ для кандидатов на учебу в военных вузах зависит от профиля направления. Обычно требуется сдать только нормативы по физподготовке – бег (100 м и 3 км), подтягивание на перекладине (юношам) или пресс (девушкам), в институтах ВМФ – еще и плавание. Но на некоторых специальностях есть и другие экзамены. Например, будущим дирижерам духового оркестра предстоит творческое ДВИ, а военным переводчикам и тем, кто будет охранять границы – профессиональное.

Что будет, если не сдать внутренний экзамен

Тех, кто не сдал внутренний экзамен, не зачислят в вуз. Но лишь в тот, где проходило испытание. ДВИ – это экзамен, который показывает, насколько знания абитуриента соответствуют специфике не только выбранного направления, но и конкретного университета. Поэтому главное для тех, кто не набрал достаточно баллов, – не отчаиваться. Возможно, в вузе с меньшим конкурсом или на другом, смежном, направлении обучения будет гораздо больше шансов поступить. Можно, конечно, повторить попытку через год, основательно подготовившись к внутреннему экзамену.

Обязательно изучите программы внутренних экзаменов – они публикуются на сайтах вузов. Многие факультеты престижных университетов и институтов проводят подготовительные курсы для поступающих. На них можно познакомиться с заданиями, которые будут на испытаниях. Ну а чтобы окончательно приобрести уверенность в своих силах, пообщайтесь со студентами выбранного вуза. Они поделятся своим опытом поступления и расскажут, трудно ли сдать внутренний экзамен в вузе.

Этапы профессионального экзамена

Правила проведения профессионального экзамена установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 г. № 1204.

Сдача профессионального экзамена осуществляется путем последовательного прохождения трех этапов:

1) предварительный;

2) оценочный (профессиональный экзамен);

3) заключительный.

На предварительном этапе ЦОК (ЭЦ) проводит следующие процедуры:

– прием и регистрация заявления на проведение профессионального экзамена и комплекта документов соискателя, прилагаемого к заявлению;

– рассмотрение заявления и комплекта документов соискателя;

– принятие решения о проведении профессионального экзамена;

– составление и согласование с соискателем индивидуального графика оценки квалификации.

Оценочный этап включает:

– проведение профессионального экзамена и обработку его результатов;

– оформление экспертной комиссией отчетных документов по итогам оценки квалификации;

– направление комплекта документов, отражающих процедуру и результаты профессионального экзамена, в СПК.

На заключительном этапе ЦОК обеспечивает выдачу соответствующего документа соискателю: при успешном прохождении профессионального экзамена – свидетельство о квалификации; в случае неудовлетворительного прохождения профессионального экзамена – заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации соискателю.

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Яковлев Е.В.

1

Яковлева Н.О.

1

1 ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»

В статье приводится авторская точка зрения на основные новации процесса модернизации педагогического образования, к которым отнесены профессиональный экзамен, обеспечение многоканального «входа» в педагогическую профессию и профессиональный стандарт педагога, установлена связь и их взаимовлияние на результативность профессиональной подготовки в вузе; дана характеристика и указана специфика основных сценариев «входа» в педагогическую профессию; выявлены основные проблемы согласования профессионального и образовательного стандартов на уровне показателей достижения требований; раскрыта роль, содержание и особенности организации профессионального экзамена, определен его статус и место в структуре многоканального «входа» в педагогическую профессию, выявлено значение для процесса качественной подготовки будущих педагогов, соответствующей требованиям профессионального стандарта педагога, представлена процедурная специфика организации профессионального экзамена и охарактеризован результат его проведения.

модернизация педагогического образования

профессиональный экзамен

многоканальность «входа» в педагогическую профессию

профессиональный стандарт педагога

1. Приказ Минтруда и соцзащиты РФ об утверждении Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 г. № 544н / http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129/

2. Проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование / http://минобрнауки.рф

3. Садырин В.В., Яковлева Н.О., Потапова М.В. и др. Профессиональная социализация выпускников педагогических вузов на основе использования современных технологий сетевого взаимодействия: Монография. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2013. – 294 с.

4. Яковлев Е.В., Яковлева Н.О. Сопровождение как педагогический феномен // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2010. – № 4. – С. 74-83.

5. Яковлева Н.О. О педагогическом проектировании // Профессиональное образование. – 2001. – № 5. – С. 13-14.

Проводимая в настоящее время модернизация образования, необходимость которой очевидна для большинства представителей педагогического сообщества, неравнодушных к будущему отечественной образовательной системы, является не только самой масштабной в истории профессиональной подготовки педагогических кадров, но и самой неоднозначной в понимании процедур ее реализации, ожидаемых результатов и возможных последствий. Процесс модернизации педагогического образования, фактически начавшийся еще в 80-х годах прошлого столетия в рамках реформы образования и продолженный в начале XXI века в общем контексте модернизации российского образования (до 2010 года), сегодня получил новый импульс развития.

Оценивая своевременность проводимой модернизации, следует отметить, что она обусловлена и интеграционными процессами, задающими новые форматы отношений российского образования с мировыми образовательными системами, и осознанной необходимостью проведения кардинальных преобразований в такой стратегически важной для безопасности государства сфере как образование, и во многом неудовлетворительным состоянием самой системы подготовки педагогических кадров. При этом положительной стороной предпринимаемых изменений следует признать четкость формулировок основных направлений модернизации, выбранных ее идеологами. К ним, прежде всего, следует отнести введение профессионального экзамена как условия многоканального вхождения в педагогическую профессию и разнообразные изменения, сопутствующие введению этой новации.

Постановка проблемы многоканального «входа» в педагогическую профессию вызвана острейшими кадровыми проблемами системы образования, которые очень быстро могут привести к коллапсу всей системы образования и парализовать экономическое развитие страны в целом [3]. Осознание потребности решения именно кадровых проблем приводит к необходимости создания таких условий, при которых была бы возможность привлекать к педагогической деятельности не только тех, кто получил педагогическое образование, но и тех, кто имеет педагогический талант, призвание и желание работать в сфере образования, но обучался в непедагогических вузах. Очевидно, что столь широкий подход должен предусматривать и контроль допуска к педагогической деятельности.

Сам по себе термин «многоканальность» предполагает вариативность сценариев реализации указанной выше идеи. Подготовка к педагогической деятельности в вузе может осуществляться субъектом, имеющим общеобразовательную подготовку, среднее профессиональное образование, несколько первых курсов непедагогического бакалавриата или любое высшее образование, когда он приходит в магистратуру по направлению «Образование и педагогика». Поясним каждую из возможностей.

1. Традиционным считается сценарий «входа» в педагогическую профессию, при котором субъект сразу после школы осознанно поступает в педагогический вуз и после его окончания, сдав профессиональный экзамен, получает допуск к педагогической деятельности и успешно трудится. При этом он может остановиться в своей профессиональной подготовке на уровне бакалавриата, магистратуры или аспирантуры.

2. Другая траектория «входа» в педагогическую профессию сводится к первоначальному освоению программы среднего профессионального образования по педагогическому профилю и продолжению обучения в педагогическом вузе с перспективами, аналогичными предыдущему сценарию. В этом случае при совпадении УГН(С) программы среднего профессионального и высшего образования у студента есть возможность ускоренного обучения в вузе.

3. Студент, который обучался на первых курсах непедагогического бакалавриата, имеет возможность, поменяв профиль, получить педагогическую профессию. В данном случае ему назначается академический консультант (тьютор), который разрабатывает индивидуальный учебный план студента и осуществляет сопровождение его академического продвижения по программе [4]. Далее сдается профессиональный экзамен или может быть продолжено обучение по программам магистратуры или аспирантуры, также с выходом на профессиональный экзамен. При модульном построении ОПОП и закреплении вузами стандартизированных модулей, представленных в библиотечных ресурсах МОиН РФ, «перезачет» дисциплин в разных вузах не будет вызывать особых трудностей.

4. На профессиональный экзамен может также выйти выпускник магистратуры по направлению «Образование и педагогика», окончивший педагогический или непедагогический бакалавриат.

Отметим, что кроме перечисленных возможностей в педагогическую профессию можно «войти» и через систему стажировок, переподготовку. Данный сценарий реализуется в основном без участия вуза, и претендент получает допуск к педагогической деятельности через квалификационный экзамен. Поскольку в этом случае вуз не несет ответственности за качество подготовки, мы не будем детально рассматривать нюансы этой траектории.

Схематично сценарии многоканального «входа» в педагогическую профессию и место профессионального экзамена представлены на рис. 1.

Рис. 1. Многоканальность «входа» в педагогическую профессию

Считаем важным дать некоторые разъяснения нашего понимания обеспечения многоканальности «входа» в педагогическую профессию через профессиональный экзамен. Профессиональный экзамен является одним из видов экзамена, организованного вузом. Его основное значение сводится к проверке сформированности у выпускника компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, оценке его способности и готовности грамотно осуществлять трудовые функции будущей педагогической деятельности. Описание этих трудовых функций дает новый документ, также появившийся в процессе модернизации педагогического образования — профессиональный стандарт. Отметим, что всего в график разработки на 2013-2014 гг. МОиН РФ (№ ДЛ-14/06от 9 июля 2013 г.) включено семь наименований стандартов: педагога, специалиста в области воспитания, преподавателя, специалиста в области педагогической психологии, руководителя образовательной организации, руководителя научной организации, научного работника. Однако к настоящему времени процедуру официального утверждения по данным Минтруда прошел только профессиональный стандарт педагога (воспитатель, учитель) [1].

Отметим, что Минобрнауки РФ позиционирует профессиональный стандарт педагога как основной документ, в котором отражены все минимальные требования к его работе. Следовательно, принимая его положения в качестве основной содержательной базы профессионального экзамена, вузы должны сориентировать весь процесс профессиональной подготовки на его требования. Мы не будем акцентировать внимание на значимости профессионального стандарта педагога, его связи с эффективным контрактом, качестве исполнения, адекватности содержательного наполнения, возможностях и перспективах использования, поскольку открытая полемика на данную тему в литературе и средствах массовой информации имеет обширный и чрезвычайно острый характер. Мы остановимся на проблемах, неизбежно возникающих у субъектов педагогического образования, которые, в связи с принятием данного документа, уже сегодня должны корректно сориентировать процесс подготовки будущих педагогов на достижение требований профессионального стандарта и в соответствии с ними понять общую концепцию и разработать содержание профессионального экзамена. При этом необходимо учитывать общие требования к педагогическому проектированию сложных объектов и процессов [5].

Прежде всего, сложность учета указанных требований проявляется в том, что, помимо введенного профессионального стандарта, существует еще один нормативный документ, регламентирующий процесс профессиональной подготовки в педагогическом вузе и иначе характеризующий его результат — это образовательный стандарт. Отметим, что профессиональный и действующий в настоящее время образовательный стандарты изложены в разной терминологии, по-разному структурированы, имеют в основе разную методологическую идеологию и, что самое главное, задают разные требования.

Анализ содержания данных документов приводит к заключению о том, что учитывая приоритетное значение профессионального стандарта и его более стабильное содержание в отличие от стандартов образовательных, смена которых в последние годы происходит все более часто, первоочередной задачей, которая должна быть решена педагогическими вузами, является согласование этих стандартов в части перевода их требований на общий язык индикативных показателей, позволяющих однозначно и достоверно оценить степень готовности выпускника к будущей профессиональной деятельности. Однако прежде чем приступать к проведению такого согласования, очевидно, требуется поработать с самим содержанием профессионального стандарта и установить соответствие трудовых действий с необходимыми для их реализации умениями и знаниями. Задача оказывается нетривиальной, поскольку предложенные в рамках отдельной трудовой функции наборы трудовых действий, необходимых умений и знаний, во-первых, нельзя признать исчерпывающими, полными и достаточными, и, во-вторых, иерархично выстроенными, задающими однозначные зависимости и приоритеты. Это означает, что исходные позиции, которые мы должны принять при осуществлении подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности, не точно ее характеризуют и, по-видимому, требуют дополнения.

Сопоставление профессионального и образовательного стандартов в реальной практической деятельности, скорее всего, также вызовет ряд затруднений, и, значит, на местах будут усиливаться разночтения, а накапливающаяся неоднозначность понимания требований со временем приведет к нивелированию самой идеи единообразия и стандартизации. Кроме того, в попытке сопоставить профессиональный и образовательный стандарт в части требований, выполнение которых должны гарантировать субъекты профессиональной подготовки будущих педагогов, возникает ряд серьезных проблем.

Во-первых, эти два документа не позволяют установить прямое соответствие между требованиями, приведенными в их содержании. Предложенные в профессиональном стандарте формулировки необходимых умений и знаний даны в такой редакции, что их, скорее, следует отнести к компетенциям. Однако общепринятое понимание компетенции как интегративного результата подготовки, включающего целый комплекс знаний, умений, личностных качеств, ценностных ориентаций, способностей и т.д., не позволяет отождествить ее только с умениями или знаниями, как это зафиксировано в профессиональном стандарте.

Во-вторых, проведенный анализ содержания требований профессионального и образовательного стандартов показал, что они являются «избыточно-недостаточными» относительно друг друга. Так, например, в образовательном стандарте [2] существует ряд компетенций, связанных с саморазвитием и самосовершенствованием педагога (ОК-6, ОПК-1, ПК-10 и др.), которые абсолютно не нашли отражения в требованиях профессионального стандарта, что говорит о его недостаточности, а между тем вопросы профессионального самосовершенствования для педагога являются чрезвычайно важными, непосредственно обеспечивающими качество его профессиональной деятельности. С другой стороны, сопоставление внутренних кластеров рассматриваемых документов говорит о недостаточности требований образовательного стандарта и необходимости его дополнения такими компетенциями, которые «покрывали» бы все трудовые функции и действия, заложенные в профессиональном стандарте.

Итак, каждому трудовому действию следует сопоставить необходимые умения и знания, а затем, проведя глубокую их декомпозицию, соотнести с компетенциями, которые также должны быть декомпозированы на элементарные составляющие. В результате должна получиться матрица, которая покажет, на какие требования профессионального стандарта «работает» каждая компетенция, и каким содержанием обеспечить ее формирование (табл. 1).

Таблица 1

Матрица соответствия требований профессионального и образовательного стандартов

|

Требования профессионального стандарта педагога |

Требования ФГОС ВО |

||||

|

Обобщенная труд.функция |

Труд.функция |

Трудовое действие |

Требования к выполнению трудовых действий |

||

|

наименование |

содержание |

||||

|

ОТФ 1 |

Обучение |

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках ООП |

необходимые умения: |

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: … |

ОПК-3 |

|

… |

|||||

|

необходимые знания: |

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения |

ПК-4 |

|||

|

… |

|||||

|

… |

|||||

|

… |

|||||

|

ОТФ 2 |

… |

Таким образом, в целом правильная и понятная идея ориентации всего процесса профессиональной подготовки будущего педагога на профессиональный стандарт, в ходе реализации требует глубинной декомпозиции каждого его требования, соотнесения с детализированными, диагностично выраженными и дополненными требованиями образовательного стандарта и их транспонирования в содержание подготовки с целью обеспечения ее направленности на достижение единых целей.

Рассмотрев ключевые вопросы учета требований образовательного и профессионального стандартов, вернемся к характеристике организации профессионального экзамена.

Как мы уже отмечали, данный вид экзамена организуется вузом и должен стать завершающим компонентом комплексной итоговой аттестации выпускников. Поэтому субъектами экзаменационных испытаний в данном случае могут выступать бакалавры, магистры или аспиранты, не имеющие опыта профессиональной деятельности и планирующие в будущем работать в образовательных организациях. Это уточнение не случайно, поскольку в настоящее время большинство магистрантов и аспирантов — это уже работающие педагоги, имеющие стаж и опыт профессиональной деятельности. Поэтому для них такой экзамен может быть необязательным; «быстрое» же продвижение в профессии им дает квалификационный экзамен, который может быть организован как для получения педагогом квалификационной категории, так и для предоставления допуска к особым условиям работы. Например, через собеседование или специально организованные для этого испытания претендента могут «допустить» к работе в статусной образовательной организации, с особой группой детей, на высокотехнологичном оборудовании и т.д. Квалификационный экзамен, как мы уже отмечали, организуется не вузом, а в среде профессиональной деятельности, и поэтому есть возможность через систему стажировок и переподготовки выйти на этот экзамен специалисту и с непедагогическим образованием. Выпускники же педагогического вуза без опыта самостоятельной профессиональной деятельности должны подтвердить свою способность и готовность заниматься педагогической деятельностью именно в рамках профессионального экзамена.

Поскольку ключевой целью профессионального экзамена является оценивание готовности выпускника педагогического вуза к работе в реальных условиях образовательного процесса, то помимо преподавателей на экзамене должны присутствовать и принимать активное участие представители работодателей: управлений образованием, образовательных организаций среднего профессионального и общего образования, методисты и др. При этом их участие должно проявляться, в том числе на стадии определения и отбора содержания профессионального экзамена, выбора экзаменационных заданий и др.

Все направления оценивания в рамках профессионального экзамена, по нашему мнению, целесообразно разделить на две части: констатирующую и активную. Первая — это сводный накопительно-рейтинговый результат всей подготовки будущих педагогов в вузе, который формируется в виде портфолио студента (возможно электронного), включает его академические, творческие, спортивные и научные достижения, а также результат защиты квалификационной работы и государственного экзамена, если он предусмотрен. При этом особое место здесь занимают результаты учебно-профессиональной деятельности студента в рамках практик (видеозаписи учебных занятий, воспитательных мероприятий, организованных в период практики социальных акций, конспекты, отзывы о работе студента-практиканта и др.). Все эти сведения предоставляются экзаменационной комиссии для ознакомления и камеральной констатации успешности процесса подготовки. Вторая часть экзамена — это оценка непосредственного проявления компетенций студента при выполнении определенного практического задания. Именно в этой части профессионального экзамена есть возможность оценить степень способности и готовности выпускника к выполнению трудовых действий, предусмотренных профессиональным стандартом.

В итоге экзаменационная комиссия должна сделать вывод о степени сформированности тех или иных компетенций и готовности выпускников к профессиональной деятельности. При этом формулируя такое заключение, комиссия, по-видимому, должна учитывать и трудовые запросы будущего педагога, поскольку в настоящее время чрезвычайно широкий спектр видов образовательных организаций задает неоднозначные требования к работе в столь разнообразных условиях. Поэтому заключение о допуске выпускника педагогического вуза к профессиональной деятельности должно носить уровневый характер и фиксировать условия, для которых подтверждена способность и готовность выпускника вуза выполнять свои трудовые функции. Отдельной представляется проблема статуса такого заключения. Здесь, очевидно, должна проявиться связь вуза с органами управления образованием и образовательными организациями, которые, понимая роль такого экзаменационного испытания, будут заинтересованы трудоустроить в первую очередь выпускников, показавших наиболеевысокую степень готовности к трудовой педагогической деятельности.

Таким образом, профессиональный экзамен как важнейший компонент многоканального «входа» в педагогическую профессию позволяет оценить степень сформированности у выпускника педагогического вуза компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций, предусмотренных профессиональным стандартом.

Рецензенты:

Уварина Н.В., д.п.н., профессор, заместитель директора по научной работе Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск;

Шумилова Е.А., д.п.н., доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии, ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск.

Библиографическая ссылка

Яковлев Е.В., Яковлева Н.О. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН КАК КОМПОНЕНТ МНОГОКАНАЛЬНОГО «ВХОДА» В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.

;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=15406 (дата обращения: 13.03.2023).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)