Наиболее распространенный вид ошибок, встречающийся практически в каждом сочинении – это речевые ошибки. Мало кто из выпускников сразу правильно назовет (а тем более распознает в предложении) весь спектр возможных речевых ошибок. Напомним, что такое речевые ошибки.

Речевые ошибки – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

Перечислим все виды речевых ошибок с примерами их устранения:

1. Нарушение смысловой точности

Жилые комплексы возникнут в новых районах. – Жилые комплексы будут построены в новых районах.

2. Нарушение лексической сочетаемости слов

Успехи сына причинили матери радость. – Успехи сына доставили матери радость.

3. Смешение паронимов

Он принимал желательное за действительное. – Он принимал желаемое за действительное.

4. Пропуск слова

Девочка нянчила младшего братишку, хотя шёл только десятый год. – Девочка нянчила младшего братишку, хотя ей шёл только десятый год.

5. Плеоназм (употребление ненужных уточняющих слов)

Катерина заранее предчувствует свою гибель. – Катерина предчувствует свою гибель.

6. Тавтология (повторное обозначение другими словами уже названного понятия)

Для работы в вузе, для обучения студентов необходимы преподаватели высокого класса. – Для работы в вузе необходимы преподаватели высокого класса.

7. Повторение однокоренных слов (разновидность тавтологии)

Мальчик точно пересказал содержание рассказа. – Мальчик точно пересказал содержание прочитанного ( услышанного).

8. Неправильное употребление иноязычных слов, неологизмов, устаревших слов

Я испытывал специфические чувства. Новый дворовый Журдена отдавал приказания слугам. – Я испытывал особенные чувства. Новый дворецкий Журдена отдавал приказания слугам.

9. Неоправданное использование речевых штампов

При встрече друзей на повестку дня выносилось будущее Алёши. – При встрече друзья хотели поговорить о будущем Алёши.

10. Неоправданное изменение состава фразеологизма (контаминация различных фразеологизмов)

Эта роль стала для актёра соловьиной песней. Необходимо уделить значение образованию. – Эта роль стала для актёра лебединой песней. Необходимо уделить внимание образованию.

11. Алогизм (соединение не совместимых понятий)

Благодаря высокой температуре я потерял сознание. – Из-за высокой температуры я потерял сознание.

12. Неточный подбор синонима

На грядущей неделе начнём заниматься. – На будущей (следующей) неделе начнём заниматься.

13. Неудачный оксюморон (соединение антонимов)

Я в этом ничего плохого, кроме хорошего, не вижу. – Я в этом ничего плохого не вижу. Это не плохо, а, наоборот, хорошо.

14. Неудачное использование синонимов

Футболисты ушли с поля без голов. – Футболисты ушли с поля, не забив ни одного гола.

15. Неуместное употребление слов иной стилевой окраски, эмоционально окрашенных, просторечных слов

Автор пытается направить людей чуть в другую колею. Таким людям всегда удаётся объегорить других. – Автор пытается направить людей в сторону. Таким людям всегда удаётся обмануть других.

16. Неудачное употребление , указательных, притяжательных местоимений

Автор заставляет думать о последствиях своих поступков. – Автор заставляет думать о последствиях безответственных поступков.

17. Двусмысленность, неоднозначность фразы

Учителю надо многое сказать (учителю или учителю нужно многое сказать?).

Ребенок требует ухода матери (не ясно, что значит в данном случае слово “уход”).

18. Канцеляризмы (канцелярские штампы)

Катериной было принято решение утопиться.

Наташа с Соней говорили по поводу того, как прекрасна летняя ночь.

19. Лексические анахронизмы (перенесение современного слова в действительность прошлого либо использование архаизма в современной речи)

Уходя от войск Наполеона, русские эвакуировали свои семьи.

Описание поведения Кутузова свидетельствует о том, что он ведает о настроениях генералов и русского народа.

Для того чтобы избежать речевых ошибок в сочинении, нужно тренироваться учиться находить их у других.

Выполните ТЕСТ и потренируйтесь!

1. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Мировоззрение на жизнь у героев Гоголя очень примитивно.

Татьяна любила вставать с зарницей.

Больной был госпитализирован в больницу.

Сегодня в МГУ проводится день открытых дверей.

Речевых ошибок нет

2. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Я знаю родной город как свои пять пальцев.

Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы.

В том году сильные морозы начались в начале января.

Они словно братья-близнецы: капля в каплю похожи друг на друга.

Речевых ошибок нет

3. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Нежное дерево акация превратилась в символ моего родного города.

Все десять победителей конкурса были награждены специальными призами.

Врач дал родителям несколько советов по уходу за больным ребёнком.

В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо.

Речевых ошибок нет

4. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Не было дня, чтобы Наташа не спросила Пьера, что любит ли он ее.

Пьер робко спросил у Наташи, сможет ли она когда-нибудь его полюбить.

Шаляпин на драматической сцене был так же гениален, как и на оперной.

Академик Петров увлекался историей с раннего детства, в частности, Древней Руси.

Ошибок нет.

5. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Имеющийся жизненный опыт у человека — это истинное его богатство.

Читая эту рукопись, обратите внимание на подчеркнутые места.

Наряжая елку, мне вспомнилось детство.

Мой младший брат был призван в армию, окончив университет и когда вернулся в родной город.

Речевых ошибок нет

6. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовали статью о деятельности новой партии.

Роман «Преступление и наказание» принес Достоевскому всемирную известность.

Приведённые примеры говорят за возможность широкого использования этого изобретения.

Из-за недостатка времени не станем отвлекаться от предмета лекции.

Речевых ошибок нет

7. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Некоторые люди принимают желательное за действительное.

Не стоит придавать особого внимания этой информации.

Стараясь доказать свою правоту, он говорил очень возбуждённо, жестикулируя руками.

Из-за дождя мы перенесли поход на следующий день.

Речевых ошибок нет

8. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Нет такой благородной мысли, которая не встречала бы сочувствия.

Дети читали только французские книги, в частности Наташа.

Девушка с горечью заметила, что вряд ли может надеяться на столь быстрое решение своих проблем.

Городничий говорит собравшимся, что “к нам едет ревизор”.

Речевых ошибок нет

9. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Он наконец собрался с духом и прыгнул в ледяную воду.

Всю войну она проработала не покладая сил.

Уровень воды в реке заметно повышается после дождей.

В образе главной героини автор изобразил свой идеал женщины.

Речевых ошибок нет

10. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Живущие родственники в Сибири, приехав в Москву, остановились у нас.

Сойдя с поезда, его ждала машина.

Указанные выше положения можно отнести к интересующей нас проблеме.

В столовой, громко разговаривая, накрывают на стол.

Речевых ошибок нет

11. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Русские учёные внесли большой вклад в исследование Антарктиды.

Лес, окутанный тёмным мраком, наводил на нас ужас.

Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького.

Его первая попытка достичь Северного полюса увенчалась неудачей.

Речевых ошибок нет

12. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

В институте разработаны новые методики и разработки по данной проблеме.

Ребята были настроены скорее шутливо, чем воинственно.

Делайте как хотите, а я умываю руки.

Она близко к сердцу ощущает чужое горе.

Речевых ошибок нет

13. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Берег бухты, где мы остановились на ночлег, состоял из песчаника и мелкого булыжника.

Мои друзья иногда проводили время в кафе, которое, кажется, что уже не работает.

Если холод в вашем гараже или даче – купите наш обогреватель.

Андрей написал Наташе, что если хотите, то можете считать себя свободной.

Ошибок нет.

14. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Получив признание широких читательских масс, книгу переиздали.

Чацкий нанес решительный удар обществу, ненавидевшему инакомыслие и которое отстаивало крепостничество.

Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала мне покоя.

Расчёт составлялся исходя из средних норм выработки.

Речевых ошибок нет

15. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Чудесный цветок роза может быть выращена зимой только в теплице.

Мы посетили музей и вынесли из него все самое лучшее.

Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы о творчестве Л.Н.Толстого.

Хрен с ним, со старым маразматиком – ему его мать на фиг не нужна.

Речевых ошибок нет

16. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

На собрании акционеров баллотировалось предложение об изменении состава правления.

План работы выполнен с хорошим качеством.

Нас перевели работать в отсталую бригаду.

Его наружная внешность с первого взгляда вызывает симпатию.

17. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Я проходил мимо дома друзей и решил зайти к ним на огонёк.

Мы оснастились рыболовными снастями и отправились рыбачить.

Внимательно прочитав статью, корректор внёс в неё необходимые поправки.

Она никогда не пряталась за чужую широкую спину.

18. Какого плана ошибка допущена в следующих словосочетаниях и фразах: “дешевые цены”, “увеличение уровня благосостояния”, “это играет большое значение”, “закадычный враг”, “буланая машина”?

Употребление лишнего слова (плеоназм)

Нарушение лексической сочетаемости

Употребление слова в несвойственном ему значении

Неудачный оксюморон

19. Какого плана ошибки допущены в следующих словосочетаниях и фразах: Прилетели пернатые птицы. Он негодовал от возмущения. Своя автобиография. Глупый идиот.

Употребление слов, излишних для смысловой полноты высказывания.

Повтор одного и того же смысла в разных словах одного высказывания.

Нарушение лексической сочетаемости.

Соединение несовместимых понятий (алогизм)

20. Нормы лексической сочетаемости слов нарушены в словосочетании:

тяжелая проблема

коснуться о теме дружбы

привести пример о работе ученых

писатель русской классики

21. Какая ошибка допущена в предложении: В ответе, подписанном секретарем, говорилось, что ввиду непримиримости занятой мною позиции компания считает необходимым использовать этот случай для создания, так сказать, прецендента и потому подает на меня в суд, предлагая мне заблаговременно обратиться к своему адвокату.

орфографическая

речевая

пунктуационная

грамматическая

22. Какая ошибка допущена в предложении: Прошли еще полчаса, после чего нам до такой степени опротивела жизнь и наскучил голос мудрости, что мы пошли на риск и, набросив на подкарауливавшего нас бульдога скатерть, успели выскочить за дверь?

орфографическая

речевая

пунктуационная

грамматическая

23. Что такое чистота речи?

Качество, которое обеспечивается отсутствием в речи нелитературных слов и выражений.

Качество, которое связано с соблюдением языковых норм.

Качество, которое воплощает повышенную эмоциональность речи.

Безошибочное написание слов.

24. Что такое правильность речи?

Соблюдении в речи языковых норм, т.е. единых для всех правил произношения, ударения, формообразования, построения предложений.

Чистое, отчетливое произношение звуков.

Качество, которое воплощает повышенную образность речи.

Качество, которое обеспечивается отсутствием в речи нелитературных слов и выражений.

25. В каком случае речь следует считать уместной?

В которой используемые языковые средства по функциональной и эмоционально-экспрессивной окраске соответствуют ситуации общения.

Которая по громкости подходит для данной аудитории.

В которой нет «словесного мусора».

Употребление которой не ограничено ни профессиональной деятельностью, ни территорией, ни социальной средой

Этот блок в ЕГЭ по русскому языку вызывает больше всего вопросов у выпускников. С орфографией и пунктуацией ученики знакомы еще с первого класса, а вот языковым нормам в школе уделяют не так много внимания. В этой статье рассказываю, какие языковые нормы проверяются на ЕГЭ по русскому и как подготовиться к заданиям 4–8 на максимум.

Этими и другими лайфхаками я делюсь на онлайн-курсе подготовки к ЕГЭ MAXIMUM ИЗИ. За 3 занятия в неделю вы освоите все темы из кодификатора, узнаете о ловушках и подводных камнях экзамена, напишете пробный ЕГЭ с разбором каждого задания. Я сама сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов и знаю, как научить этому других. До встречи на курсе!

Задание 4. Орфоэпия

В этом году задание на нормы постановки ударений изменилось. Раньше выпускников просили найти одно слово, где ударение стоит неверно. Теперь же необходимо выписать номера слов, в которых ударение расставлено правильно. То есть поменялась не только формулировка задания, но и формат записи ответа.

На мой взгляд, задание стало логичнее: нашему мозгу привычнее искать верные варианты, чем ошибки. Ведь их нужно заметить, вспомнить, как правильно, и уже потом убедиться, что это точно ошибка. Но в задании старого формата нужно было записать в ответ только одно слово. Теперь же количество цифр, соответствующих словам, не ограничено: от одной до всех, но, вероятнее всего, таких цифр будет от двух до четырех.

Как же запомнить правильные ударения во всех словах? У меня есть отличная новость: все ударения учить не нужно! Составители экзамена каждый год публикуют список слов, которые будут включены в 4-е задание. Нужно запомнить только эти слова, и один первичный балл уже у вас в кармане.

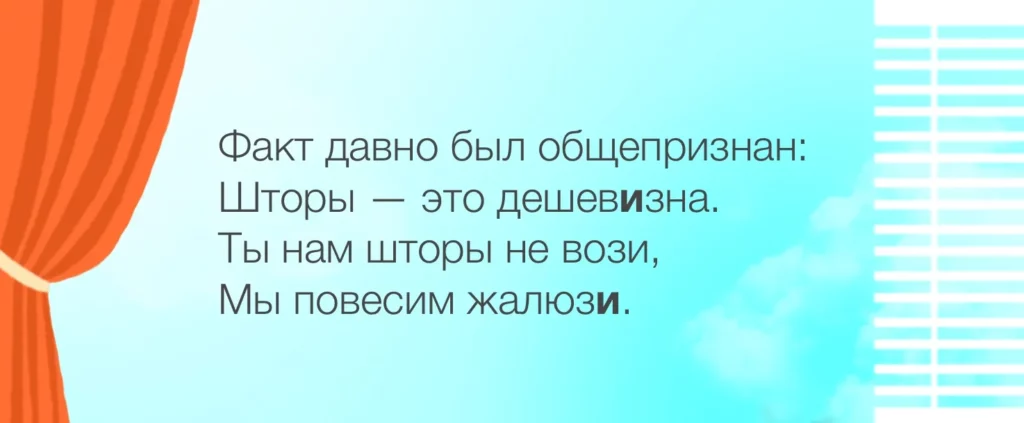

В орфоэпическом словнике ФИПИ слова сгруппированы по частям речи, что удобно, так как многие из них имеют схожие ударения. Например, звонит, облегчит, одолжит, ободрит. Также я предлагаю своим ученикам запоминать ударения с помощью коротких стихотворений — это и просто, и весело. Мой любимый стишок:

Задание 5. Паронимы

У этого номера самый низкий процент выполнения среди всех заданий на языковые нормы на ЕГЭ: только 70% выпускников получают балл за него. Как попасть в их число?

И вновь у меня приятные новости! Составители экзамена делятся всеми паронимами, которые можно встретить в 5-м задании. Но сначала стоит определиться, что такое паронимы. Паронимы — это слова, сходные по звучанию и морфемному составу, но различающиеся лексическим значением. Проще говоря, паронимы — это такие слова, которые звучат очень похоже, но означают разное. Например, адресат и адресант, абонент и абонемент.

Поскольку в 5-м задании нужно заметить ошибку в употреблении паронима в предложении и записать в ответ уже исправленный вариант, всегда советую ученикам запоминать паронимы в словосочетаниях. Так будет проще понять, в верном ли контексте употреблено слово. Например, экономный человек, экономический кризис, экономичный шампунь. Или доверчивая девочка, но доверительные отношения.

Работа со словосочетаниями подготовит вас к тому, чтобы различать лексические значения паронимов в предложениях.

Задание 6. Лексические нормы

По статистике каждая третья ошибка в этом задании связана с неправильным чтением условия. Обратите внимание: формулировка задания 6 может меняться. Вас попросят или исключить лишнее слово, или заменить неверно употребленное.

Чтобы справиться с этим заданием, обратимся к разнице между плеоназмом и лексической несочетаемостью. Знаю, в языковых нормах много терминов, но сейчас все расшифрую! Плеоназм — это повтор смыслов. То есть одно слово что-то обозначает, а второе слово имеет такое же значение. Соответственно, чтобы избежать плеоназма, нам нужно убрать лишнее слово.

Давайте разберем самый часто встречающийся пример плеоназма в 6-м задании: очень прекрасный. На первый взгляд кажется, что все в порядке. Мы просто хотим сказать, что кто-то или очень хороший, привлекательный, замечательный. Но приставка пре- здесь имеет значение очень: очень красный, то есть очень красивый. Получается, что у приставки и наречия один и тот же смысл очень, поэтому в ответ в таком задании запишем слово очень. Еще несколько примеров плеоназмов: ведущий лидер, своя автобиография, свободная вакансия, прейскурант цен.

Когда же стоит задача заменить неверно употребленное слово, нужно искать нарушение лексической сочетаемости. Верные варианты, которые могут быть перепутаны:

- играть роль, но иметь значение;

- дарить радость, но причинять боль;

- прочитать лекцию, но провести беседу.

При такой формулировке задания в ответ необходимо записать уже исправленное слово в нужной форме, встроив его в предложение. Например, дано предложение: Я часто думаю, способна ли я на такие поступки, которые делают герои фильма. Поступки человек не делает, а совершает. Поэтому в ответ записываем слово совершают, так как нужно согласовать это слово с подлежащим герои.

Задание 7. Морфологические нормы

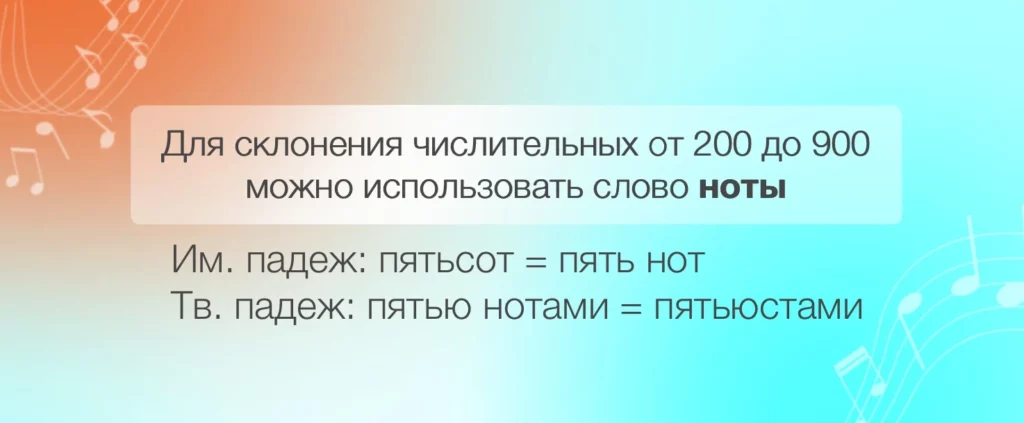

С этим заданием предстоит серьезная работа! Многие формы существительных во множественном числе в именительном и родительном падежах нужно запомнить. Я же поделюсь с вами секретом: как правильно склонять числительные от 200 до 900. Будем использовать слово ноты.

Давайте поставим 500 в творительный падеж. Пятьсот — это пять нот. Творить чем? Пятью нотами. Значит, переносим окончания в числительное и получается пятьюстами.

Как этот лайфхак работает в 7-м задании? Перед вами пять словосочетаний. В одном из них допущена ошибка в выделенном слове — нужно найти ее и исправить. Например, взгляните на словосочетание четырестами рублями. Используя правило нот, исправим на четырьмя нотами, то есть четырьмястами. Это слово и нужно записать в ответ. Поздравляю, вы безошибочно просклоняли числительное!

Задание 8. Синтаксические нормы

Обратите внимание, что в этом году оценивание 8-го задания изменилось. Раньше оно приносило максимум 5 первичных баллов — за каждую цифру соответственно. Теперь же только 3 первичных балла, то есть ошибки стоят дороже.

Обычно номер 8 пугает сдающих сильнее остальных заданий на языковые нормы на ЕГЭ: много длинных предложений, сложные названия грамматических ошибок, все они выглядят одинаковыми… А на самом деле с ним можно разобраться за 2–3 минуты!

Расскажу о нескольких подсказках, которые помогут быстро найти грамматические ошибки в предложениях. Если нужно найти нарушение в построении предложения с несогласованным приложением, смотрите на варианты, где есть кавычки: название романа, пьесы, картины, спортивного комплекса. Если в предложении есть определяемое слово, то название должно стоять в начальной форме. Сравните:

В романе «Война и мир» происходит много событий.

В «Войне и мире» происходит много событий.

Если необходимо найти неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом, то ищите в начале предложений предлоги благодаря, согласно, вопреки, по. Первые три управляют дательным падежом, а предлог по в значении «после» чего-либо ставит существительное в форму предложного падежа: по приезде, по прибытии.

Наконец, если вас просят найти нарушение связи между подлежащим и сказуемым, ищите конструкции все, кто; тот, кто; те, кто. Кто — это всегда единственное число, а те и все — множественное. Например: Все, кто прочитал эту статью, получат сто баллов на экзамене 😉

ЕГЭ и ОГЭ / ГИА. Информационный образовательный портал. Подготовка к экзаменам

Точность, грамотность и соблюдение норм и правил в сочинении ЕГЭ

Точность, грамотность, нормы и правила в сочинении-рассуждении на ЕГЭ по русскому языку

Точность и выразительность речи

В сочинении, которое пишется в публицистическом стиле, недопустима сниженная и нелитературная лексика (просторечие, диалектизмы, бранная и жаргонная лексика).

А вот использование тропов и средств выразительности очень желательно.

Всегда помните о принципе коммуникативной целесообразности: что говорить, как говорить и где говорить. Иными словами: в любой речевой ситуации, будь то речь в устной или письменной форме, вы должны выбирать языковые средства (особенно лексику — слова), учитывая следующие условия: кому будет адресована ваша речь (учителю или другу), в какой обстановке она будет осуществляться (на экзамене или в дружеской беседе с приятелями) и каков предмет вашей речи (о чём вы будете говорить).

Типичные ошибки в точности и выразительности речи в сочинении:

- однообразие или бедность словаря;

- однообразие грамматического строя речи;

- неумение использовать средства выразительности.

Грамотность текста (соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых и речевых норм)

Сочинение на ЕГЭ не должно содержать никаких ошибок — ни орфографических, ни пунктуационных, ни языковых, ни речевых. Если вы допускаете ошибки (см. критерии К7 — К10), то баллы снижаются. Как писать грамотно? Совет здесь может быть только один: учить правила и закреплять их на практике, развивать свою речь, следить за тем, чтобы в ней не было языковых и речевых нарушений, читать много классической художественной литературы.

Типичные ошибки грамотности текста сочинения:

- наличие орфографических ошибок (при наличии более чем четырёх ошибок вы получите 0 баллов; см. критерий К7);

- наличие пунктуационных ошибок (при наличии более чем пяти ошибок вы также получите 0 баллов; см. критерий К8);

- несоблюдение языковых норм (допускается 1-2 грамматические ошибки; см. критерий К9);

- несоблюдение речевых норм (при наличии более чем трёх речевых ошибок вам поставят 0 баллов; см. критерий К10).

Этические нормы

В сочинении вы можете выражать свои эмоции, давать оценки, но необходимо помнить о том, что текст вашего сочинения не должен содержать угроз, насмешек, оскорблений. Не надо никого ругать, не надо употреблять бранные, вульгарные и жаргонные слова — и вы получите дополнительный один балл, если будете соблюдать этические нормы в речевом оформлении вашего текста (см. критерий К11).

Соблюдение фактологической точности в фоновом материале

Нужно внимательно прочитать исходный текст, чтобы не исказить его в вашем развёрнутом ответе (часто искажают фамилии авторов исходных текстов или их героев). В сочинении не должно быть также искажения реальных исторических фактов, фамилий писателей и их произведений, дат и пр. (см. критерий К12). Эти ошибки отражают ваш интеллектуальный и культурный уровень, повышать который требуют изменившиеся условия современной жизни.

2 марта 2018

В закладки

Обсудить

Жалоба

Как не провалить сочинение по критерию «соблюдение языковых норм»?

Все уже выучили композицию сочинения ЕГЭ? Тогда самое время узнать, какие грамматические ошибки мешают получить два балла по критерию К9.

→ Ошибочное словообразование: трудолюбимый, надсмехаться

→ Ошибочное образование формы прилагательного: более интереснее, красивше

→ Ошибочное образование формы числительного: с пятистами рублями

→ Ошибочное образование формы местоимения: ихнего пафоса, ихи дети

→ Ошибочное образование формы глагола: они ездиют, хочут, пиша о жизни природы

→ Ошибки в построении предложения с однородными членами: страна любила и гордилась поэтом

→ Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом: читая текст, возникает такое чувство…

→ Смешение прямой и косвенной речи: автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

→ Нарушение границ предложения: когда герой опомнился. Было уже поздно.

Удачи на экзамене!

Другие материалы к сочинению: 4ege.ru/zadaniya-ege-russkiy/3323-zadanie-s1-sochinenie.html

Источник: vk.com/ege_oge_russ

При проверке результатов единого государственного экзамена иногда встречаются работы экзаменуемых, которые вызывают недоумение и некоторые затруднения проверяющих при оценивании, поскольку в этих сочинениях встречается особый вид ошибки — этическая ошибка. Так, встречаются работы, в которых фиксируются высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявляющие речевую агрессию, изобилующие жаргонными словами и оборотами.

Этическая ошибка связана с проявлениями речевой агрессии как внешне выраженными, так и скрытыми. Речевая агрессия — грубое, оскорбительное, обидное общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое требование, обвинение, насмешка, употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго («Этот текст меня бесит», «Судя по тому, что говорит автор, он маньяк» и др.).

Например:

« Михалков в своем репертуаре! Пишет детские книги, поэтому и требует, чтобы читали именно в детстве. Это настоящий пиар! Нечего морочить людям мозги устаревшими истинами».

К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале

Если фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют, то можно получить 1 балл.

Если допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале, то 0 баллов

- неверное изложение фактов, которые не упоминаются в исходном тексте (фактов фонового характера) и которые учащиеся уместно или неуместно используют в развернутом ответе (факты биографии автора или героя текста, даты, фамилии, авторство называемых произведений и т. и.: «Гете — французский писатель», «Даниил Гранин написал «Розу мира»)’, приведение фактов, противоречащих действительности, например: «Столица США-Нью-Йорк», «Ленский вернулся в свое имение из Англии».

Ошибки могут состоять не только в полном искажении (подмене) факта, но и в его преувеличении или преуменьшении, например: «Маяковский — вдохновитель народа в борьбе с интервенцией»; «Много сил и энергии отдает детям директор школы: построена школа, которая каждый год выпускает около тысячи учеников».

Подобные ошибки отражают низкий уровень знаний, поэтому исправление и предупреждение ошибок такого рода связано с работой над повышением интеллектуального и культурного уровня (фоновые знания).

Источник: Методические материалы для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ (ФИПИ)

Вернуться в раздел Сочинение ЕГЭ

Еще Гоголь писал о великости русского народа.

Не заботясь о памятниках малых народов, они могут исчезнуть с лица земли.

Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

Екатерина II стремилась к тому, чтобы философы и писатели ославили ее имя во всем мире.

Rustutors. ru

17.05.2018 12:27:26

2018-05-17 12:27:26

Источники:

Http://nashol. me/2011022653556/oshibki-rechevie-grammaticheskie-eticheskie-gotovimsya-proveryat-sochineniya-na-ege. html

Http://mistakes. ru/ege/sochinenie

Http://rustutors. ru/egeteoriya/1671-jeticheskie-i-fakticheskie-oshibki-v-sochinenii-egje-po-russkomu-jazyku. html

Этические нормы в сочинении на ЕГЭ по русскому языку — что это значит? » /> » /> .keyword { color: red; } Этические ошибки русский язык егэ

Этические нормы в сочинении на ЕГЭ по русскому языку — что это значит

Этические ошибки в ЕГЭ по русскому языку

Моя учительница по русскому говорит, что если не написать инициалы писателя с отчеством, то это будет этическая ошибка (пример: Александр Пушкин, ИЛИ А. Пушкин)

Только что читала примеры этич. ошибок в интернете — таких оговорок не было.

Было такое, цитирую «Этически некорректно называть писателя только по имени и отчеству: Александр Сергеевич считал. «

Это одно и то же? неужели, если не указать инициалы или само отчество целиком, ты будешь оштрафован?

Ведь чтобы верно определить размер (если это не получается с ходу), нужно не одну неделю настукивать карандашиком по парте, читая стихотворение вслух. Если ставить ударения правильно, то определения размера — совсем несложная операция. Если мы, конечно, не говорим о лирике Маяковского, который классиков «сбросил с корабля».

Низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла, или сочинение написано бедным, примитивным языком, или изобилует просторечными выражениями и вульгаризмами.

Зачёт — незачёт

Этические ошибки в ЕГЭ по русскому языку.

Otvet. mail. ru

15.01.2017 1:53:27

2017-01-15 01:53:27

Этические нормы в сочинении на ЕГЭ по русскому языку — что это значит?

Что проверяется по 11 критерию на ЕГЭ по русскому языку?

Я думаю, что к этическим ошибкам можно также отнести нелицеприятный отзыв о каком-нибудь историческом факте или лице, которые для других являются святыми. Например, ребенок, начитавшись современных книг, информации из интернета, может сказать о том, что время социализма в нашей стране — это шаг назад по пути цивилизации, что большевики узурпировали власть в 1917 году и всех инокомыслящих расстреливали; или оскорбительно отозваться о людях, которых старшее поколение воспринимает как своих вождей. Другой ребенок, наоборот, может плохо отозваться о нашем времени, назвать современное правительство эгоистичным и антинародным. Всегда найдутся люди, кто не согласится с такими позициями. Нельзя отрицательно отзываться о какой-либо из религий. Это может оскорбить чувства верующего человека. Этической ошибкой считаю обращение к автору произведения или к герою произведения, который уже в возрасте, только по имени. Слышала, что как этическую ошибку выносят сокращение В. О.в. (Великая Отечественная война). Такие ошибки встречаются редко, т. к. в 11 классе дети борются за каждый балл.

11 критерий — этические нормы позволяет снизить балл за проявление речевой агрессии, оскорбительные высказывания и т. п. Бывало, выпускники выдавали фразы: «Ну и придурок этот автор, он написал, а мы тут страдай», называли девушек «телками», употребляли просторечия с явно уничижительным значением.

Надо сказать, было это не так уж часто, а в последние три-четыре года я такого не замечала вообще.

Средний процент выполнения такого задания — 47,5. Успешно различить двусложный от трёхсложного размер школьникам мешает не только незнание терминологии, но и практики.

К5. Оригинальность сочинения

А если незачёт?

Моя учительница по русскому говорит, что если не написать инициалы писателя с отчеством, то это будет этическая ошибка пример Александр Пушкин, ИЛИ А.

Otvet. ya. guru

15.01.2017 1:53:27

2017-01-15 01:53:27

Этические и фактические ошибки, егэ. Типичные ошибки в русском языке: грамматические, речевые и орфографические

Это выпускное сочинение. Экзамен обязателен для всех выпускников: окончить школу без него нельзя. Для тех, кто собирается поступать на гуманитарные факультеты, это и вступительная работа: она должна быть представлена в вуз, который сам организует проверку и выставит баллы от 0 до 10. 10 баллов — это очень много. Значит, итоговое зимнее сочинение может в ситуации конкурса стать решающим. Так к нему и нужно отнестись.

ФИПИ разработал «Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими программы высшего образования». Проект опубликован. Но делается оговорка: вузы имеют право разработать собственные критерии. Это значит, что ориентироваться на данный документ можно лишь отчасти.

Зачёт — незачёт

В школе за экзамен баллы выставляться не будут. Для окончания школы нужно получить за работу зачёт. Только зачёт за сочинение будет пропуском к остальным экзаменам. Кто не справится с сочинением, к другим экзаменам не допускается.

А если незачёт?

Тем, кто не сможет получить зачёт, предоставят возможность пересдачи. Позднее. Весной.

Кто будет проверять сочинения?

Ваши учителя. Поэтому они и будут главными вашими советчиками при подготовке.

Если вы поступаете на гуманитарные факультеты, работу проверят еще раз преподаватели вуза, в который вы подадите документы.

Сколько времени отведено на экзамен?

Это полноценный экзамен. Он будет длиться три часа пятьдесят пять минут (235 минут).

Предполагаемый объём работы?

Идея сочинения: что оно проверяет

Сочинение должно выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. Таким образом, назначение итогового сочинения — прежде всего, проверка речевых компетенций и умения обращаться к литературному материалу, выбрать наиболее соответствующее проблематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы (Проект ФИПИ).

В вашем сочинении обязательна опора на произведения русской и(или) мировой литературы.

Опора на художественное произведение при написании сочинения подразумевает не просто ссылку на тот или иной художественный текст, но и обращение к нему на уровне аргументации, использования примеров, связанных с проблематикой и тематикой произведений, системой действующих лиц и т. д.

Чтобы обеспечить ясность предъявляемых требований к сочинению (параметры оценки), в том числе обязательность опоры на произведения отечественной и мировой литературы, каждый комплект сопровождается следующей инструкцией для выпускников, размещаемой на экзаменационном листе.

Выберите только ОДНУ из предложенных ниже тем сочинений, а затем напишите сочинение на эту тему (рекомендуемый объём не менее 350 слов (примерно 2-2,5 листа размера А4).

Сформулируйте свою точку зрения и аргументируйте свою позицию, выстраивая рассуждение в рамках заявленной темы на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по Вашему выбору (количество привлеченных произведений не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на литературный материал).

Продумайте композицию сочинения. Обращайте внимание на речевое оформление и соблюдение норм грамотности.

Сочинение пишите чётко и разборчиво.

При оценке сочинения в первую очередь учитывается соответствие выбранной теме и аргументированное привлечение литературных произведений.

Какими будут темы?

Ответ на этот вопрос вы получите только на экзамене. Конечный список утвердит Рособрнадзор. Комплекты тем будут различаться по часовым поясам.

При составлении тем сочинений не используются узко заданные формулировки и осуществляется опора на следующие принципы: посильность, ясность и четкость постановки проблемы. Темы позволят выпускнику выбирать литературный материал, на который он будет опираться в своих рассуждениях. В качестве примера ниже приведены несколько формулировок тем. Важно: темы сочинений не будут прямо соответствовать открытым тематическим направлениям. Тематические направления объявляются заранее (в 2014 г. их объявили к началу учебного года).

Примеры формулировок

На какие жизненные вопросы может помочь тебе ответить литература?

Почему люди пишут стихи?

Мечта уводит от жизни или ведёт по жизненному пути?

Что будет известно заранее? Тематические направления!

Вот тематические направления 2014 года.

Они были разработаны специальной комиссией под руководством Н. Д. Солженицыной. Комментарий к ним подготовил ФИПИ.

«Недаром помнит вся Россия…» (200-летний юбилей М. Ю. Лермонтова)

Темы сочинений, сформулированные на материале творчества М. Ю. Лермонтова, нацеливают на размышления о своеобразии творчества М. Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, специфике художественной картины мира, характерных чертах лермонтовского героя и т. п.

Вопросы, заданные человечеству войной

Темы данного направления ориентируют обучающихся на размышления о причинах войны, влиянии войны на судьбу человека и страны, о нравственном выборе человека на войне (с опорой на произведения отечественной и мировой литературы).

Человек и природа в отечественной и мировой литературе

Темы, сформулированные на основе указанной проблематики, позволяют поразмышлять над эстетическими, экологическими, социальными и др. аспектами взаимодействия человека и природы.

Спор поколений: вместе и врозь

Темы данного направления нацеливают на рассуждение о семейных ценностях, о различных гранях проблемы взаимоотношений между поколениями: психологической, социальной, нравственной и т. п. (с опорой на произведения отечественной и мировой литературы).

Темы данного направления предполагают рассуждение о ценностных ориентирах человека и человечества, об этико-нравственных, философских, социальных аспектах бытия (на материале отечественной и мировой литературы).

«Критерии оценивания. » для всех

Проект ФИПИ (далее цитируется)

Сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии №1 и №2 являются основными.

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям №1 и №2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других критериев (№3-№5).

При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов — 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в определении объема своего сочинения выпускник должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут.

Критерий №1 «Соответствие теме»

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения.

Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и т. п.).

«Незачет» ставится только при условии, если сочинение не соответствует теме или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, т. е. коммуникативного замысла (во всех остальных случаях выставляется «зачет»).

Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции.

Выпускник строит рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала; показывает разный уровень осмысления литературного материала: от элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т. п.) до комплексного анализа художественного текста в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы.

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного материала, или в нем существенно искажено содержание произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения (во всех остальных случаях выставляется «зачет»).

Критерий №3 «Композиция»

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему.

Выпускник аргументирует высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами.

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть (во всех остальных случаях выставляется «зачет»).

Критерий №4 «Качество речи»

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения.

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает речевых штампов.

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла сочинения (во всех остальных случаях выставляется «зачет»).

Критерий №5 «Грамотность»

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.

«Незачет» ставится, если речевые, грамматические, а также орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов).

«Критерии оценивания. » для вузов

Проект ФИПИ (ниже цитируется)

Сочинение оценивается по десяти критериям и с учетом его объема.

Критерии №1 и №2 являются основными. Если при по К1 или К2 поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов.

Рекомендуемое количество слов — 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается.

Критерии оценивания

К1. Соответствие теме

Выпускник в той или иной форме рассуждает на предложенную тему, выбрав убедительный путь её раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и т. п.), коммуникативный замысел сочинения выражен ясно.

Выпускник поверхностно рассуждает на предложенную тему, коммуникативный замысел сочинения прослеживается.

Сочинение не соответствует теме,

И/или коммуникативный замысел сочинения не прослеживается.

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала

Выпускник при раскрытии темы сочинения строит рассуждение на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по собственному выбору, определяя свой путь использования литературного материала; показывает разный уровень его осмысления: от элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т. п.) до комплексного анализа художественного текста в единстве формы и содержания;

Допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием литературного материала (ошибка в написании автора и названия произведения, имен персонажей и топонимов произведения, в изложении сюжетной линии, литературных и исторических фактов и т. п.)

Выпускник строит рассуждение с опорой на литературный материал, но ограничивается общими высказываниями по поводу художественного произведения;

И/или ограничивается простым пересказом художественного произведения;

И/или допущены 2-4 фактические ошибки, связанные со знанием литературного материала.

Сочинение написано без привлечения литературного материала,

Или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения,

И/или сочинение содержит 5 и более фактических ошибок.

Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью изложения мыслей и соразмерностью частей, внутри смысловых частей нет нарушений последовательности и необоснованных повторов.

Сочинение отличается композиционной цельностью, его части логически связаны между собой, но внутри смысловых частей есть нарушения последовательности и необоснованные повторы,

И/или в сочинении прослеживается композиционный замысел, но есть нарушения композиционной связи между смысловыми частями,

И/или мысль повторяется и не развивается.

Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, или отсутствует тезисно-доказательная часть, или аргументация не убедительна.

К4. Качество речи

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает штампов.

Выпускник точно выражает мысли, но его речь характеризуется бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи.

Низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла, или сочинение написано бедным, примитивным языком, или изобилует просторечными выражениями и вульгаризмами.

К5. Оригинальность сочинения

Выпускник демонстрирует творческий, нестандартный подход к раскрытию темы (в сочинении отмечаются интересные мысли, или неожиданные и вместе с тем убедительные аргументы, или свежие наблюдения и проч.) или яркость стиля.

Выпускник не демонстрирует самостоятельности мышления, и/или творческого, нестандартного подхода, и/или оригинальности стиля.

К6. Речевые нормы

Допущено не более 2 речевых ошибок.

Допущены 3-4 речевые ошибки.

Допущены 5 и более речевых ошибок.

К7. Орфографические нормы

Орфографических ошибок нет, или допущена 1 негрубая ошибка.

Допущены 2-3 орфографические ошибки.

Допущены 4-5 орфографических ошибок.

Допущено более 5 орфографических ошибок.

К8. Пунктуационные нормы

Пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 негрубая ошибка.

Допущены 2-3 пунктуационные ошибки.

Допущены 4-5 пунктуационных ошибок.

Допущено более 5 пунктуационных ошибок.

К9. Грамматические нормы

Допущено не более 2 грамматических ошибок.

Допущены 3-4 грамматические ошибки.

Допущено 5 и более грамматических ошибок.

К10. Фактическая точность в фоновом материале

Фактические ошибки отсутствуют.

Допущены фактические ошибки в фоновом материале (одна и более).

Чтобы получить 1 балл по 10-балльной шкале, нужно иметь 5 или 6 первичных баллов. Далее каждым двум первичным баллам соответствует 1 балл по 10-балльной шкале, но, заметьте, только до 6 баллов. Потом цена каждого первичного балла возрастает. Это значит, что условия конкурса становятся жёстче, и продолжают борьбу за место в вузах только самые сильные.

Ниже приведены критерии оценки сочинения (эссе) на ЕГЭ по русскому языку на 2019 год. В новой демоверсии по русскому языку 2019 были изменены критерии оценивания К2 и К4 .

За что могут дать больше всего баллов:

- 5 баллов — за комментарий к проблеме исходного текста — К2 3 балла — за грамотность: орфография (К7) и пунктуация (К8)

Аргументация собственного мнения по проблеме — УБРАЛИ в 2019 году!

Критерии оценивания ответа на задание 27

К1 Формулировка проблем исходного текста

- 1 балл. Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет. 0 баллов. Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. *Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 баллов

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

- 5 баллов. 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена смысловая связь между ними. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет. 4 балла. Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между ними,

Или выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет 3 балла. Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, Но дано пояснение только к одному примеру, смысловая связь между примерами не выявлена, Или экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет. 2 балла. Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение. 1 балл. Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, но не пояснил его значение. 0 баллов. Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблемы, не приведены, Или

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, Или в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с пониманием исходного текста, Или прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, Или вместо комментария дан простой пересказ текста, Или вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста.

К3 Отражение позиции автора исходного текста

- 1 балл. Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет. 0 баллов. Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно, Или позиция автора исходного текста не сформулирована.

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста

- 1 балл. Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора текста по проблеме (согласившись или не согласившись с автором) и обосновал его. 0 баллов. Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции автора текста, Или размышления экзаменуемого не соответствуют сформулированной проблеме, Или мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я согласен / не согласен с автором»)

II. Речевое оформление сочинения

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения

- 2 балла . Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: — логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; — в работе нет нарушений абзацного членения текста. 1 балл. Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, Но допущена 1 логическая ошибка, И/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 0 баллов. В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, Но допущено более 1 логической ошибки, И/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста.

К6 Точность и выразительность речи

- 2 балла. Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи. * Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл получен по критерию К10. 1 балл. Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, Но прослеживается однообразие грамматического строя речи, Или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического строя речи, Но есть нарушения точности выражения мысли. 0 баллов. Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи.

III. Грамотность

К7 Соблюдение орфографических норм

- 3 балла . Орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка). 2 балла. Допущено не более 2-х ошибок. 1 балл. Допущено 3–4 ошибки. 0 баллов. Допущено более 4-х ошибок.

К8 Соблюдение пунктуационных норм

- 3 балла. Пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка). 2 балла. Допущено 1–3 ошибки 1 балл. Допущено 4–5 ошибок. 0 баллов. Допущено более 5-и ошибок.

К9 Соблюдение языковых норм

- 2 балла. Грамматических ошибок нет. 1 балл. Допущены 1–2 ошибки. 0 баллов. Допущено более 2 ошибок.

К10 Соблюдение речевых норм

- 2 балла. Допущено не более 1 речевой ошибки. 1 балл. Допущены 2–3 ошибки. 0 баллов. Допущено более 3 ошибок.

К11 Соблюдение этических норм

- 1 балл. Этические ошибки в работе отсутствуют. 0 баллов. Допущены этические ошибки (1 и более).

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале

- 1 балл. Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют. 0 баллов. Допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале.

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) — 24 балла.

- При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения.При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М. Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов.Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. Если в сочинении Менее 70 слов , то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается Невыполненным . При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается.

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях:

- К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:

- К7 – допущено не более двух ошибок; К8 – допущено одна–три ошибки; К9 – грамматических ошибок нет; К10 – допущено не более одной речевой ошибки.

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится.

- Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов. Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

Решай по русскому языку

@имеет смысл аргументировать Евангелием от Иуды. Можно, да, но зачем[email protected]

Там речь шла о предательстве. И он не «аргументировал Евангелием от Иуды» (не совсем понял, что это могло бы значить?), а эпизод, использованный им для аргументации / примера, взял из этого Евангелия (как материал о предателе Иуде — чем же это нерелевантный материал при разговоре о предательстве??). И повторюсь: впаяли ему _фактическую_ ошибку за использование Е. от И., потому что оно апокрифическое, а не логическую ошибку за неверную / не идущую к делу аргументацию, и сказали, что если бы он использовал Четвероевангелие, было бы все нормально. То есть сам разговор о Иуде был засчитан как релевантный (что вполне понятно, коль скоро речь шла о предательстве), логической ошибки не нашли, фактическую усмотрели в том, что использован апокриф (так, как будто бы автор сочинения пытался говорить в этом месте о реальном событии, а не о легендарном сюжете повествования, а проверяющий при этом еще и точно знал, что именно Четвероевангелие передает это реальное событие правильно, а вот апокрифическое — неправильно!)

Да, несомненно, лучше не «выпендриваться», — но это лучше не потому, что по существу лучше (см. * в самом конце), а потому, что идя в логово разбоя, лучше там людей лишний раз не раздражать, — хотя можешь, конечно, попасть на доброго человека, который разбоем занимается только по обязанности и для того, чтобы жертве разбоя было полегче. Но ведь можешь попасть и на обычного разбойника, и на злого. Все это никак не меняет того, что само это дело — разбой (ср. ) . Экзаменационные сочинения по литературе (и выпускные, и вступительные) мне всегда казались особенно изощренным издевательством разом над здравым смыслом, экзаменом и литературой. Они призваны выявлять способность и умение вырабатывать и упорядочивать мысли и выражать это на письме. Но ведь очевидной злоглупостью является та презумпция, что у 16-18-летних детей по поводу проблематики Пушкина или Лермонтова, или той моральной проблематики, которой посвящены «сочинения-рассуждения», _обязаны_ сериями рождаться мысли, достойные того, чтобы их упорядочивать и выражать на письме. У взрослого-то одного на сотню найдется одна такая мысль, взрослый эксперт (и неэксперт) с элементарными нравственными и жизненными проблемами в своей-то жизни ни справиться не может, ни выговорить их не может толком, — а тут, значит, требуется, чтобы ученик бодро обо всем этом изъяснялся, а эксперт оценивал адекватно логику и содержание таких изъяснений! Да он с собственным мужем / женой в любом личном столкновении / споре, затрагивающем нравственные материи, двух слов не свяжет стройно и содержательно, — а тут, значит, надо требовать обратного. Чем это еще может оборачиваться, как не профанацией всего — и темы, и задания, и проверки? Людям дают задание изъяснить на 2-5 страницах то, что многоумные комментаторы не смогут выразить в пяти томах или для передачи чего великие писатели пишут художественные произведения. Уж наверное, если бы о предательстве или любви, их месте в жизни, положительной или отрицательной ценности можно было что-то хоть сколько-нибудь адекватное (то есть превышающее «две ноги хорошо, четыре плохо! любовь есть великое чувство, а предавать нехорошо!») сказать коротенечко на 2 страничках, не имея литературного дара, то мировая культура выглядела бы сильно не так, как она выглядит в реальности! То есть ученик заведомо должен высказываться _не_адекватно, заведомо должен выдавать вопиющую профанацию темы, и ему остается только демонстрировать качество синтаксиса, грамматики, орфографии и пункутации при подготовки этой заведомо низкокачественной поделки, да ловкость рук при цеплянии «примеров-аргументов», которые, к слову сказать, аргументами быть не могут по определению. Пытаться «аргументировать» сколько-нибудь важный для людей ценностный тезис в 200 словах, — можно только в насмешку над этим тезисом и над самим понятием об аргументации (**).

Теперь учащимся 11 класса предстоит в качестве допуска к госэкзаменам писать. Согласно расписанию, работу предстоит выполнить 7 декабря 2015 года . В отношении школьников имеющих ограничения по здоровью, предусмотрено изложение.

Проходить испытание школьники будут по месту своей учебы. Также до испытания допускаются участники прошлых лет, которые будут прикрепляться к образовательным учреждениям. В число учеников прошлого периода входят и те школьники, которые пропустили испытания по уважительным причинам или не смогли закончить начатую работу в связи с болезнью или иными уважительными обстоятельствами. Контроль и проверка выполненной работы будут производиться тоже в школе.

Чтобы принять участие в испытании, школьнику необходимо подать официальное заявление на участие в экзамене минимум за 2 недели до начала проведения.

Подготовка к итоговому сочинению 2017 года поможет повысить речевой уровень выпускника и будет способствовать повышению начитанности учащегося, развитию умения излагать свои мысли. Иными словами, проведение итоговой работы является очередной формой проверки коммуникативно-речевых умений ученика, а также его навыков в работе с литературными произведениями.

Именно написание работы по определенному литературному произведению позволяет понять насколько школьник умеет определять проблематику текста, систему персонажей, и как хорошо он может пользоваться аргументами.

Особенно важную роль, такая работа играет для выпускников, планирующих продолжить свое обучение на гуманитарном направлении. Хорошо написанное сочинение может добавить До 10 баллов при поступлении.

Требования к сочинению

На выполнение сочинения школьникам дается 235 минут . Если у учащегося есть ограничения по здоровью, то продолжительность испытания увеличивается На 1,5 часа .

Законодательством предусмотрено, что в том случае, если испытание протекает Более 4 часов , организаторы обязаны обеспечить горячее питание участников. Что касается итогового сочинения, то поскольку его продолжительность всего лишь 3 часа 55 минут , то школьникам разрешается взять с собой на испытание питание и перекусить уже после написания работы.

Организаторы обязаны покормить только тех школьников, которые имеют ограничения по здоровью, поскольку для них временной период составляет Более 4 часов .

Относительно итогового сочинения будут разрешены пересдачи. До повторного написания работы будут допускаться те школьники, которые получили по сочинению «незачет», а также учащиеся, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать на испытании. Подобные причины обязательно должны быть подтверждены соответствующими документами.

Также, повторно написать работу могут те выпускники текущего года и прошлых периодов, которые не смогли завершить выполнение сочинения по независящим от них обстоятельствам или по уважительным причинам.

Список предметов, которые допускается брать с собой, представлен только черной гелевой или капиллярной ручкой, паспортом и в случае острой необходимости, лекарственными препаратами и питанием. Уже в аудитории школьнику будет выдан орфографический словарь.

Категорически запрещается приносить с собой на испытание сотовые телефоны, смартфоны, планшеты и иную фото, видео, аудио технику. Ни в коем случае нельзя выносить из аудитории черновики и фотографировать темы сочинений.

Для выполнения работы школьникам выдаются черно-белые бланки регистрации и записи.

Виды ошибок в итоговом сочинении

Во время проверки работы учитываются не только правильно составленный план, но и следующие ошибки:

- фактические; орфографические; логические; речевые; грамматические; пунктуационные.

Фактические ошибки обычно заключаются в том, что ученик не может достоверно передать прочитанный ранее фактический материал и допускает искажение реальных ситуаций и отдельных деталей. Существует две группы фактических ошибок. В первую группу входят недостоверная передача историко-литературных фактов, имен персонажей, мест, событий, дат, а также ошибки в описании последовательности действий в произведении, ошибки в терминологии. Вторая группа включает в себя искажения фонового материала не связанного с литературным произведением. Также фактические ошибки могут быть грубыми и негрубыми.

Орфографические ошибки заключаются прежде всего в неверном написании того или иного слова. Как правило, подобные неточности имеют место в словах, где звуки имеют слабую фонетическую позицию. Ошибки подобного типа могут быть как грубыми, так и негрубыми. Две негрубых неточности считаются при проверке работы за одну. К таким ошибкам можно отнести такие как написание исключений, большая буква в составных собственных названиях, в случае слитного или раздельного написания слов, написание буквы «ы» после приставок.

Ошибки логические состоят в том, что ученик нарушает законы логики и, приведенная аргументация не соответствует заявленной тематике работы. В результате нарушения выпускник делает неправильные выводы. Типичные логические неточности обычно выглядят как нарушение последовательности высказывания, как отсутствие связки между высказываниями, многократное повторение одной и той же мысли, включение в одну микротему другой микротемы, несоблюдение пропорций частей сочинения, нарушение причинно следственных связей в работе и как следствие логической структуры всего сочинения.

Ошибки речевого характера или стилистические , как правило, заключаются в неверном употреблении различных языковых единиц. Обычно, это нарушение норм лексики. К характерным видам речевых ошибок стоит отнести такие как: использование слова в ином значении, употребление иностилевых слов и выражений, неуместная экспрессия и нарушенная лексическая сочетаемость слов, тавтология, скудность речевых конструкций.

Грамматические нарушения в работе могут быть представлены несоблюдением грамматической нормы языка, а именно в неправильном словообразовании, нарушении согласований слов, неправильном сочетании основ предложения.

Особое место при проверке сочинения отведено Пунктуационным ошибкам . Эти неточности, допущенные при расстановке знаков препинания в тексте работы. Различаются как грубые, так и негрубые ошибки. Не учитываются ошибки, допущенные в результате передачи авторской пунктуации, при деепричастных и причастных оборотах, при согласованиях.

Лайф проанализировал методические рекомендации для учителей, подготовленные Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ разрабатывает ЕГЭ. — Прим. Лайфа ) на основе типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года, и выделил 5 основных проблем выпускников на госэкзамене по литературе.

Пробелы в знаниях литературы конца XVIII — начала XIX века и XX века

Подавляющее большинство экзаменуемых предпочитает писать сочинения по произведениям второй половины XIX века

Анализ результатов прошлого года показал, что 45% выпускников выбирают для сочинений произведения второй половины XIX века (это, например, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Война и мир» Льва Толстого или «Гроза» Александра Островского). 30% экзаменуемых выбрали первую половину XIX века, ещё 25% — XX век.

По мнению экспертов, такое положение дел связано с тем, что вторая половина XIX века изучается в 10 классе, когда школьники взрослеют, вырастают как читатели, а значит, «готовы к более вдумчивому чтению и анализу литературы». При этом в отличие от одиннадцатиклассников ученики десятых классов более расслаблены (так как до экзамена ещё далеко), а потому лучше воспринимают информацию.

Стоит отметить, что, согласно документу ФИПИ, только 35% экзаменуемых правильно ответили на вопрос о литературном роде «Евгения Онегина» Александра Пушкина. А сочинение по комедии Фонвизина «Недоросль» написало только 16% абитуриентов.

В то же время задания всех трёх уровней сложности, связанные с «Грозой» (вторая половина XIX), выполнило на ЕГЭ 85,3% школьников.

А потому стоит периодически при подготовке к экзамену возвращаться к произведениям 8–9 классов, а также попробовать связать сюжеты и проблематику литературы XVIII — начала XIX с произведениями, которые запомнить удалось хорошо.

Сопоставление содержания, лейтмотивов, персонажей разных произведений

Выпускники плохо проводят аналогии, так как во время подготовки к экзамену не всегда рисуют таблицы, в которых бы литературные произведения и их герои сравнивались

Это экзаменационное задание № 4. Как подчёркивается в методичке, среди базовых заданий оно самое сложное. Его в прошлом году выполнило 47% выпускников (в 2015-м — 51%), несмотря на то что тип задачи «не требует знания периферических деталей текста», нужно знать исключительно ключевые сюжетные элементы и основных персонажей.

Выпускники, например, плохо отвечают на вопрос: «В каких произведениях русской литературы изображены картины крестьянской жизни и в чём их можно сопоставить со стихотворением «В дороге»? Это контекстные задачи, которые показали, что выпускники не всегда рассматривают литературу как один процесс.

«Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить. » Определение стихотворного размера

Запомнить сложные названия мало — нужно знать, на какой слог должно падать ударение в том или ином случае, а кроме того — уметь правильно читать стихи, иначе даже музыкальный слух не спасёт

Средний процент выполнения такого задания — 47,5. Успешно различить двусложный от трёхсложного размер школьникам мешает не только незнание терминологии, но и практики.

Ведь чтобы верно определить размер (если это не получается с ходу), нужно не одну неделю настукивать карандашиком по парте, читая стихотворение вслух. Если ставить ударения правильно, то определения размера — совсем несложная операция. Если мы, конечно, не говорим о лирике Маяковского, который классиков «сбросил с корабля».

При этом эксперты подчеркнули, что лирику Сергея Есенина выпускники знают хуже другой. Например, средний процент выполнения заданий по произведениям Бориса Пастернака — 84,8%, Владимира Солоухина — 83,8%, Леонида Мартынова — 75,1%, Сергея Есенина — 64,9%.

Двусложные размеры , т. е. в двухсложной стопе — ямб (ударение на второй слог) и хорей (ударение на первый слог).

Трёхсложные размеры , т. е. в трёхсложной стопе — дактиль (ударение на первый слог), амфибрахий (ударение на второй слог), анапест (ударение на третий слог).

Алгоритм того, как определить размер:

1) определите количество слогов в строке стихотворения;

2) вслух (или про себя, но нараспев и громко — так тоже можно) читаем строку и ставим ударения над гласными;

3) смотрим, через сколько слогов повторяется ударение.

Аргументация в сочинении опирается на сюжет литературного произведения целиком, а не на конкретные эпизоды

В этом случае выходит, что выпускник ознакомился с произведением поверхностно или не понимает разницы между сочинениями по русскому и по литературе

Половина экзаменуемых не справляется или недостаточно справляется с аргументацией своей позиции — в частности, с подтверждением её с помощью отсылки к литературным источникам. Проблема в том, что выпускники говорят в общем о сюжете, не говоря о показательных эпизодах или особенностях персонажей. В этом случае проверяющие не могут поставить за этот аргумент (критерий оценивания сочинение — К3) выше одного балла.

Тем не менее стоит отметить, что при подготовке к ЕГЭ необходимо обратиться к преподавателю с просьбой выделить в знаковых произведениях русской литературы фразы, фрагменты, в которых необходимо ориентироваться. Нужно отличать монолог Чацкого, знать — кто и куда посылает Софью в конце комедии «Горе от ума». Кроме того, ну никак нельзя идти на экзамен, не зная, кто был разочарован Наполеоном в «Войне и мире» или, например, кто восхищался человеком в пьесе Максима Горького «На дне».

Организаторы обязаны покормить только тех школьников, которые имеют ограничения по здоровью, поскольку для них временной период составляет Более 4 часов .

Грамотность

К7 Соблюдение орфографических норм

- 3 балла . Орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка). 2 балла. Допущено не более 2-х ошибок. 1 балл. Допущено 3–4 ошибки. 0 баллов. Допущено более 4-х ошибок.

К8 Соблюдение пунктуационных норм

- 3 балла. Пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка). 2 балла. Допущено 1–3 ошибки 1 балл. Допущено 4–5 ошибок. 0 баллов. Допущено более 5-и ошибок.

К9 Соблюдение языковых норм

- 2 балла. Грамматических ошибок нет. 1 балл. Допущены 1–2 ошибки. 0 баллов. Допущено более 2 ошибок.

К10 Соблюдение речевых норм

- 2 балла. Допущено не более 1 речевой ошибки. 1 балл. Допущены 2–3 ошибки. 0 баллов. Допущено более 3 ошибок.

К11 Соблюдение этических норм

- 1 балл. Этические ошибки в работе отсутствуют. 0 баллов. Допущены этические ошибки (1 и более).

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале

- 1 балл. Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют. 0 баллов. Допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале.

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) — 24 балла.

- При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения.При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М. Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов.Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста. Если в сочинении Менее 70 слов , то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается Невыполненным . При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов количество допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается.

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях:

- К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:

- К7 – допущено не более двух ошибок; К8 – допущено одна–три ошибки; К9 – грамматических ошибок нет; К10 – допущено не более одной речевой ошибки.

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится.

- Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов. Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

Решай по русскому языку

@имеет смысл аргументировать Евангелием от Иуды. Можно, да, но зачем[email protected]

Там речь шла о предательстве. И он не «аргументировал Евангелием от Иуды» (не совсем понял, что это могло бы значить?), а эпизод, использованный им для аргументации / примера, взял из этого Евангелия (как материал о предателе Иуде — чем же это нерелевантный материал при разговоре о предательстве??). И повторюсь: впаяли ему _фактическую_ ошибку за использование Е. от И., потому что оно апокрифическое, а не логическую ошибку за неверную / не идущую к делу аргументацию, и сказали, что если бы он использовал Четвероевангелие, было бы все нормально. То есть сам разговор о Иуде был засчитан как релевантный (что вполне понятно, коль скоро речь шла о предательстве), логической ошибки не нашли, фактическую усмотрели в том, что использован апокриф (так, как будто бы автор сочинения пытался говорить в этом месте о реальном событии, а не о легендарном сюжете повествования, а проверяющий при этом еще и точно знал, что именно Четвероевангелие передает это реальное событие правильно, а вот апокрифическое — неправильно!)

Да, несомненно, лучше не «выпендриваться», — но это лучше не потому, что по существу лучше (см. * в самом конце), а потому, что идя в логово разбоя, лучше там людей лишний раз не раздражать, — хотя можешь, конечно, попасть на доброго человека, который разбоем занимается только по обязанности и для того, чтобы жертве разбоя было полегче. Но ведь можешь попасть и на обычного разбойника, и на злого. Все это никак не меняет того, что само это дело — разбой (ср. ) . Экзаменационные сочинения по литературе (и выпускные, и вступительные) мне всегда казались особенно изощренным издевательством разом над здравым смыслом, экзаменом и литературой. Они призваны выявлять способность и умение вырабатывать и упорядочивать мысли и выражать это на письме. Но ведь очевидной злоглупостью является та презумпция, что у 16-18-летних детей по поводу проблематики Пушкина или Лермонтова, или той моральной проблематики, которой посвящены «сочинения-рассуждения», _обязаны_ сериями рождаться мысли, достойные того, чтобы их упорядочивать и выражать на письме. У взрослого-то одного на сотню найдется одна такая мысль, взрослый эксперт (и неэксперт) с элементарными нравственными и жизненными проблемами в своей-то жизни ни справиться не может, ни выговорить их не может толком, — а тут, значит, требуется, чтобы ученик бодро обо всем этом изъяснялся, а эксперт оценивал адекватно логику и содержание таких изъяснений! Да он с собственным мужем / женой в любом личном столкновении / споре, затрагивающем нравственные материи, двух слов не свяжет стройно и содержательно, — а тут, значит, надо требовать обратного. Чем это еще может оборачиваться, как не профанацией всего — и темы, и задания, и проверки? Людям дают задание изъяснить на 2-5 страницах то, что многоумные комментаторы не смогут выразить в пяти томах или для передачи чего великие писатели пишут художественные произведения. Уж наверное, если бы о предательстве или любви, их месте в жизни, положительной или отрицательной ценности можно было что-то хоть сколько-нибудь адекватное (то есть превышающее «две ноги хорошо, четыре плохо! любовь есть великое чувство, а предавать нехорошо!») сказать коротенечко на 2 страничках, не имея литературного дара, то мировая культура выглядела бы сильно не так, как она выглядит в реальности! То есть ученик заведомо должен высказываться _не_адекватно, заведомо должен выдавать вопиющую профанацию темы, и ему остается только демонстрировать качество синтаксиса, грамматики, орфографии и пункутации при подготовки этой заведомо низкокачественной поделки, да ловкость рук при цеплянии «примеров-аргументов», которые, к слову сказать, аргументами быть не могут по определению. Пытаться «аргументировать» сколько-нибудь важный для людей ценностный тезис в 200 словах, — можно только в насмешку над этим тезисом и над самим понятием об аргументации (**).

Теперь учащимся 11 класса предстоит в качестве допуска к госэкзаменам писать. Согласно расписанию, работу предстоит выполнить 7 декабря 2015 года . В отношении школьников имеющих ограничения по здоровью, предусмотрено изложение.

Проходить испытание школьники будут по месту своей учебы. Также до испытания допускаются участники прошлых лет, которые будут прикрепляться к образовательным учреждениям. В число учеников прошлого периода входят и те школьники, которые пропустили испытания по уважительным причинам или не смогли закончить начатую работу в связи с болезнью или иными уважительными обстоятельствами. Контроль и проверка выполненной работы будут производиться тоже в школе.

Чтобы принять участие в испытании, школьнику необходимо подать официальное заявление на участие в экзамене минимум за 2 недели до начала проведения.

Подготовка к итоговому сочинению 2017 года поможет повысить речевой уровень выпускника и будет способствовать повышению начитанности учащегося, развитию умения излагать свои мысли. Иными словами, проведение итоговой работы является очередной формой проверки коммуникативно-речевых умений ученика, а также его навыков в работе с литературными произведениями.