Помогите рассортировать файлы. К какому предмету относится данный файл?

Ненужные и мусорные файлы можно перемещать в предмет [НА УДАЛЕНИЕ].

Помогите дать файлам осмысленные названия

Примеры:

lab1 => Лабораторная работа №1. Фотоэффект.

Savelev_molekulyarnaya_fizika => Савельев. Молекулярная физика

Материал из Энциклопедия МИФИ

Энциклопедия МИФИ > FAQ по лабам по физике

Перейти к: навигация, поиск

Данная статья содержит необходимую и полезную информацию для студентов первого семестра МИФИ, изучающих курс «Общая физика» (курс читает 6-я кафедра). Важной частью этого курса является лабораторный практикум. Систематическому изложению его особенностей, подводных камней и т. п. посвящена данная статья.

Предупреждение: Этот текст в основе своей написан несколькими преподавателями кафедры общей физики и является по сути «Вводной беседой о физическом практикуме МИФИ», которую обычно проводят на первом семинаре по физике. Но в то же время данный текст ни в коей мере не является официальным в том смысле, что он никем не одобрен. Ссылаться на него при разговоре с вашим преподавателем недопустимо.

Все цитаты в тексте взяты из «Основных правил работы в лаборатории кафедры общей физики»[1].

Все вопросы, оставшиеся после прочтения этой статьи, можно смело задавать в этой теме Корума.

Содержание

- 1 Про зачет по физпрактикуму

- 2 Про индивидуальный график

- 3 Что приносить на лабу

- 4 Про лабораторный журнал

- 5 Подготовка к лабораторной

- 6 Надо ли писать в журнале ответы на контрольные вопросы?

- 7 Процесс допуска к лабораторной

- 8 Выполнение лабораторной

- 9 Процесс оформления выполненной работы

- 10 Про графики

- 11 Про заключение

- 12 Если вас не допустили до работы

- 13 Если вы пропустили лабу

- 14 Если причина пропуска не уважительная

- 15 Как происходит процесс выполнения лабы на зачётной неделе?

- 16 Если лаба попала на зачётку, а я не смог её сделать (не допустили, не выполнил, не явился и т. п.)?

- 17 Я выполнил лабу в семестре, но не смог в семестре получить за нее зачёт. Что делать?

- 18 Нужно ли по всем этим правилам готовиться к самой первой лабе на первом курсе?

- 19 Можно ли построить график на компьютере, распечатать, а потом вклеить в журнал?

- 20 Как считать погрешности?

- 21 У меня остались вопросы

- 22 Ссылки

- 23 Примечания

[править] Про зачет по физпрактикуму

Для получения общего зачёта по физическому практикуму необходимо в течение семестра выполнить установленное число (в осеннем семестре это 7) лабораторных работ по своему индивидуальному графику (см. ниже) и получить за каждую из них зачёт. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели. В случае пропуска работы по той или иной причине её всё равно необходимо будет выполнить и получить по ней зачёт.

Зачёт по каждой лабораторной работе оценивается в определенное количество баллов (от 60 до 100, меньше 60 это незачёт). Впоследствии эти баллы усредняются и либо явно идут вам в зачётку (а потом — в диплом), либо складываются с баллами за семинары, за зачёт и за экзамен по физике в итоговую оценку по всему курсу. Поэтому важно не только получить зачёт за каждую лабу (без этого просто не будет общего зачёта по лабам), но ещё и набрать за неё как можно больше баллов.

[править] Про индивидуальный график

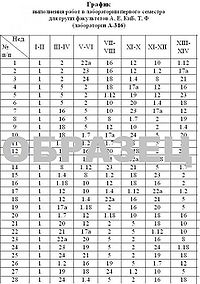

Образец индивидуального графика. По вертикальной оси индивидуальные номера студентов, по горизонтальной — номера занятий. Внимание, это не актуальный график, он старый!

График выполнения работ является индивидуальным: каждый студент группы имеет свой личный номер в группе. У двери лаборатории, в которой занимается группа, висит таблица, в которой по вертикали индивидуальные номера студентов, а по горизонтали – номера занятий. Поэтому Вам необходимо знать свой номер, списать свой график выполнения работ и подготавливать к каждому занятию нужную работу.

Студент должен приходить на занятия в лабораторию уже подготовленным!!!

Если Вы пропустили занятие (заболел, например), то пропущенная работа остается в долг, а вы делаете работы по графику дальше. В том случае, если занятия в институте не было (например, праздник попал на день выполнения лабы), то график работ не сдвигается, а пропадает последняя работа.

У всех в расписании написана одна и та же аудитория — А-312. На самом деле это не так, половина студентов будут работать в А-312, другая половина в А-316. Необходимо смотреть индивидуальный график, висящий на двери соответствующей лаборатории. Для того чтобы подготовиться к лабе, необходимо по объявлениям на двери узнать, в какой конкретно лаборатории вы работаете, узнать собственный номер в списке группы (можно узнать в лаборатории или в деканате — списки в лабораториях полностью аналогичны спискам деканата), и посмотреть, какую работу именно вам надо готовить.

[править] Что приносить на лабу

I. На каждое лабораторное занятие студент должен приносить с собой:

1) лабораторный журнал (толстая тетрадь большого формата, параметры тетради см. ниже);

2) лабораторный практикум, в котором приведено описание выполняемой лабораторной работы;

3) калькулятор, на котором можно вычислять логарифмы и тригонометрические функции;

4) несколько листов миллиметровой бумаги, размер которых должен быть не меньше 18х14 см (А5) (желательный размер — 19х28 см (А4));

5) ручку (с синими, фиолетовыми или чёрными чернилами);

6) карандаш (ТМ и М) и ластик;

7) линейку.

На первом семестре необходимы четыре практикума:

- «Измерительные приборы»

- «Механика»

- «Механика твердого тела»

- «Механика», 2011 год, под редакцией А. А. Плясова

Цвет полосы на обложках первых трех книг (равно как и редакторы) может быть разный в зависимости от года издания (встречаются и синие и фиолетовые), однако изменения текста практически не существенны, можно пользоваться практикумом практически любого года издания.

|

Лабораторный практикум по курсу общей физики. Раздел «Механика». Под ред. А.А.Плясова. М.: НИЯУ МИФИ, 2011 |

Лабораторный практикум «Механика» и Лабораторный практикум «Механика твердого тела». Издания 2009 года. |

Лабораторный практикумы «Измерительные приборы» (1998 г.), «Механика» (1998 г.), «Механика твердого тела» (2002 г.) |

Первокурсники, будьте бдительны — вам дополнительно обязательно выдадут еще три лабника второго (!) семестра. И каждый семестр несколько человек зачем-то в первом семестре готовит лабу не из того лабника. Не попадайтесь в эту ловушку!

Описание некоторых лабораторных работ в практикумах отсутствует (см. индивидуальный график работ). Их можно взять под студенческий в лаборатории с 9:00 до 15:30. Лабораторная работа 1.1а выложена на коруме.

Обязательно (!) заведите себе калькулятор с функциями — без него вы просто не сможете ничего вычислить. Хорошо, если он будет с возможностью забивания формул.

[править] Про лабораторный журнал

- Необходимо завести и принести уже на первое занятие лабораторный журнал: тетрадь формата А4, не менее 80 листов, не блочную, и не на пружине.

- Первый лист должен быть подписан: «Лабораторный журнал по физике, студента группы… ФИО, 20..-20.. учебный год».

- Листы (не страницы, а листы) лабораторного журнала должны быть пронумерованы (все, до конца журнала). Правые страницы лабораторного журнала (именно они нумеруются) используются для записей результатов, формул, написания заключения. Левые страницы лабораторного журнала (не нумеруются) используются для черновых записей, таких как протоколы вычислений и т.п.. Допускается вклеивать графики на левые листы лабораторного журнала.

Согласно правилам ведения лабораторного журнала в нем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Вырывать листы, или склеивать их вместе.

- Вести в лабораторном журнале посторонние записи, не относящиеся к лабораторной работе.

- Передавать лабораторный журнал другому студенту.

- Вымарывать, замазывать или исправлять записи в лабораторном журнале (это категорически запрещается делать с записями результатов после того как эти результаты были подписаны преподавателем. Все исправления могут быть сделаны только до подписи их преподавателем, причем они должны быть такими чтобы можно было прочитать зачеркнутый текст). В том числе запрещается пользоваться замазкой!

- Писать в лабораторном журнале карандашом.

[править] Подготовка к лабораторной

Образец оформления лабораторного журнала для первой лабы. Не стоит воспринимать это как абсолютную истину, но взглянуть стоит.

Образец оформления лабораторного журнала для первой лабы. Продоложение.

II. Студент обязан приходить в лабораторию подготовленным. Подготовка к лабораторной работе производится в часы самостоятельных занятий и включает в себя следующее.

1. Нужно тщательно изучить описания лабораторной работы по лабораторному практикуму и соответствующему теоретическому материалу из рекомендуемых обязательных учебников. В случае необходимости студент может воспользоваться учебниками и учебными пособиями из дополнительного списка литературы.

В результате подготовки студент должен понимать физическую сущность явлений, которые будут изучаться в предстоящем эксперименте; ясно представлять, что и каким методом будет измеряться, как устроена и работает экспериментальная установка. Необходимо иметь представление о порядках тех величин, которые будут измеряться в процессе работы.

Подготовленность к работе можно считать удовлетворительной, если студент может самостоятельно ответить на контрольные вопросы, которыми заканчивается описание каждой работы.

2. Необходимо правильно оформить лабораторный журнал, для чего нужно выполнить следующие требования.

Все записи в журнале выполняются аккуратно ручкой на правой странице журнала (левая страница предназначается для выполнения расчетов). Следует писать достаточно свободно, оставляя место для возможных исправлений.

Начиная со следующей страницы (правой) необходимо написать цель работы, краткое теоретическое введение к работе, а затем каждый раз с новой страницы все задания, которые содержатся в выполняемой работе (см. далее).

Теоретическое введение обязательно должно содержать следующие сведения:

а) основные формулы теории (формулы, по которым производится вычисление определяемых в лабораторной работе величин, должны быть особо выделены);

б) формулы для вычисления погрешностей (см.: ниже раздел «Погрешности измерения физических величин»).;

в) выполненную с помощью карандаша и линейки схему экспериментальной установки (если во всех заданиях используется одна и та же установка). На схеме должны быть представлены основные блоки и узлы без лишних подробностей;

Каждое задание обязательно должно содержать:

а) номер (если их несколько) и название задания (например «Задание 1. Определение плотности металла»).

б) выполненную с помощью карандаша и линейки схему экспериментальной установки (только если в каждом задании используется отдельная установка; в случае, если установка одна, ее схема должна быть во введении);

в) таблицы для записи экспериментальных данных. Таблицы нужно чертить с помощью карандаша и линейки. Желательный размер клетки: не менее 1,5 x 2,5 см.<…>

Если в задании требуется выполнить измерения, а образца таблицы нет, то студент разрабатывает и рисует таблицу самостоятельно. При этом следует обратить внимание на количество измерений и число измеряемых величин. Каждую таблицу желательно чертить на новой странице, оставляя место над таблицей (около 5 см) и под таблицей (около 10 см). Над таблицей — место для записи названий приборов и их характеристик: классов точности, полного числа делений шкалы и предела измерений шкалы, на котором производится измерение. Место под таблицей необходимо на случай, если потребуется выполнить дополнительные измерения. Если в работе используются несколько таблиц, то их необходимо пронумеровать.

Общая рекомендация – больше воздуха в таблицах. Всегда оставляйте места для исправлений, никогда не начинайте таблицы внизу листа, всегда думайте о том что будет если вам придется зачеркнуть измерений 10 и писать их заново. Размер ячейки для записи результатов в таблице не должен быть меньше 3×5 клеток. Все записи, рисунки, формулы вводной части, все таблицы для записи результатов делаются на правых (чистовых) страницах. На левых только протоколы вычислений и черновые записи.

Показания стрелочных приборов всегда нужно снимать в делениях шкалы. Соответственно, все таблицы должны иметь графу для показаний в делениях и графу для показаний в физических единицах. Например, если вы измеряете силу тока амперметром, необходимо иметь в таблице два столбца: «I, дел.» и «I, A».

[править] Надо ли писать в журнале ответы на контрольные вопросы?

Нет, не надо. Контрольные вопросы предназначены для самопроверки.

[править] Процесс допуска к лабораторной

Ни в коем случае не опаздывать на лабораторную работу. Явившись хотя бы и через 10 секунд после звонка вы можете застать запертую изнутри дверь, тогда можете с чистой совестью считать себя большим прогульщиком. Но при этом если вы пришли и застали закрытую дверь, ни в коем случае нельзя уходить, а нужно дождаться возможности зайти и сказать преподавателю, что вы опоздали, чтобы он отметил в своем журнале что вы не допущены, а не прогуляли. Возможно, преподаватель потребует допуск из деканата. Важно помнить, что опоздание, даже на насколько часов, и даже если вы при этом не сделали лабу, оно всегда заведомо лучше прогула.

1. Выполнение работы начинается с детального изучения установки. Необходимо записать технические характеристики всех приборов (класс точности, пределы измерений и т.д.), определить цену деления прибора. На этом этапе выполнения работы не разрешается крутить ручки приборов и прикасаться к установке, так как можно сбить ее настройку.

Включать установку и приступать к измерениям можно только после разрешения преподавателя.

Студент не допускается к выполнению работы, если:

а) не оформлена предыдущая работа, т.е. по предыдущей работе не сделаны все указанные в практикуме действия: не рассчитаны все требуемые величины, не рассчитаны все необходимые погрешности, не построены все необходимые графики, не написано заключение;

То есть если работа выполнена, но не проведены все требуемые вычисления, не построен хотя бы один нужный график, не вычислена хотя бы один необходимый результат (естественно, с погрешностью), не написано заключение. Подчеркиваю, что все это должно быть проделано независимо от полученных результатов. Даже если вы намеряли совершенную чушь она должна быть обсчитана, нанесена на графики и написано заключение.

б) имеется более одной несданной работы, т.е. студент не имеет зачета по двум и более выполненным лабораторным работам;

Имеется ввиду сделанная, но несданная работа. Работа, до которой вас не допустили (или которую вы пропустили), не является сделанной. Таким образом очевидно, что лабу, сделанную на предыдущем занятии, вы должны сдать не позже следующего занятия. Иначе у вас будут 2 несданных лабы и вас не допустят до третьей. Вывод: на каждой лабе после выполнения работы нужно сдать предыдущую.

в) отсутствуют необходимые записи, входящие в подготовку к новой работе;

Или если нет самого журнала. К новой лабораторной работе обязательно должны быть вводная часть (и все необходимые формулы), обязательно должна быть схема установки, обязательно должны быть все нужные таблицы. Отсутствие хотя бы одного из этих элементов является причиной для недопуска. Предупреждаю: таблицы должны быть даже в том случае если их нет в лабораторном практикуме.

г) студент не может удовлетворительно ответить на контрольные вопросы преподавателя.

Предупреждаю, речь идёт не о тех 5-6 вопросах, которые приведены в практикуме в конце каждой лабы. Вам может быть задан любой (!) вопрос по теории работы, по установке, по порядку выполнения или расчёта. Элементарный вопрос с которого обычно начинается допуск: «Что вы будете делать в этой работе? Опишите последовательность своих действий». И уж если вы на него не отвечаете, то вас с чистой совестью отправляют учиться. Вы должны быть готовы ответить на любой вопрос преподавателя по лабе.

[править] Выполнение лабораторной

Студент первого семестра выполняет лабораторную работу.

На выполнение работы студенту дается 4 академических часа. Времени не так много, учитывая, что нужно будет еще сдавать работы. По окончании занятия вас просто с него выгонят.

3. Получив разрешение преподавателя, студент приступает к выполнению работы, последовательно выполняя все пункты задания, указанные в лабораторном практикуме, связанные с измерительной частью работы. При этом необходимо соблюдать правила техники безопасности.

4. Все записи во время работы необходимо делать только в лабораторном журнале и только ручкой. Использование дополнительных листков и карандаша для записи результатов измерений категорически запрещается.

5. Прежде чем приступить к серии измерений, обычно проводят прикидочные измерения. При этом проверяется соответствие хода экспериментальной зависимости теоретической (качественно), определяются пределы измерений, выполняется оценочный расчет искомых величин (на левой странице журнала). Если оценки совпадают с ожидаемыми, то выполняется основной эксперимент. Если нет совпадения, то следует проверить схему экспериментальной установки.

6. Данные основной серии измерений записываются в таблицы. Запрещаются всякие черновые записи исходных данных.

7. Если был записан ошибочный результат, то его следует аккуратно зачеркнуть одной чертой и рядом написать правильный результат.

Категорически запрещается списывать данные другого студента и выдавать их за свои.

Ни в коем случае не надо что-либо вычислять при проведении измерении. Сначала необходимо снять результаты, и только потом заниматься вычислениями. Вычислять можно и дома, а проделать лабу дома, как вы понимаете, затруднительно.

Получающиеся результаты старайтесь в процессе работы проверять на правдоподобие. Для этого полезно один раз рассчитать, что у вас получается и сравнить с ожидаемым значением.

По окончании работы (проделав все измерения) вы, не выключая установку, идете и визируете свой журнал у преподавателя. Параллельно преподаватель отмечает в своем журнале, что вы выполнили работу. После визы преподавателя вносить какие-либо изменения в полученный вами данные категорически запрещается.

После того как вы получили подпись преподавателя о выполнении работы, выключили установку, сдали все что брали в лаборатории, в принципе вы можете начать оформление работы и попытаться ее сдать. Чаще всего это не получается, оформлять работу приходится дома, а сдавать уже на следующем занятии, после выполнения следующей работы.

[править] Процесс оформления выполненной работы

Студенты первого семестра пытаются получить зачет за лабораторные работы.

10. Если студент не успевает получить зачет по работе в день ее выполнения, оформление работы необходимо закончить во внеаудиторное время. Какие бы результаты не были получены, студент обязан полностью оформить выполненную работу к следующему занятию.

Иными словами, выполненную лабораторную работу необходимо оформлять либо сразу во время занятия, либо дома до следующего занятия, иначе на этом следующем занятии у вас будет не допуск до следующей лабы.

После этого студент последовательно выполняет все пункты задания, указанные в лабораторном практикуме, связанные с расчетной частью работы: заполняет все оставшиеся графы в таблицах, вычисляет все необходимые величины и их погрешности, строит все графики.

Все вычисления должны быть запротоколированы. На левых (черновых) страницах лабораторного журнала должны быть протоколы вычислений – написаны расчётные формулы и цифры, которые туда подставлялись, а также промежуточные результаты – всё то, что обычно пишется на каком-нибудь черновом листочке. Теперь это необходимо записывать в журнале на черновых страницах. Это необходимо для более быстрого нахождения ошибки и нужно прежде всего самому студенту. Отмазки от преподавателя типа «я это все считал на калькуляторе» не принимаются – даже считая на компе, вы всё равно записываете куда-то и исходную формулу и подставляемые числа.

Ещё раз подчеркиваю, что все это должно быть проделано независимо от полученных результатов. Даже если вы намерили совершенную чушь, она должна быть обсчитана, нанесена на графики и должно присутствовать заключение.

Вся необходимая для первого курса информация для расчета погрешностей изложена в книге В.В. Светозаров «Элементарная обработка результатов измерении» М. 2005, и в лабораторных практикумах.

Внимание! Ни в коем случае не начинайте оформлять лабу за один день до следующей!!! Сев вечерком готовиться к завтрашней лабораторной, вы можете с ужасом узнать, что забыли списать с лабораторной установки какую-нибудь одну циферку, без которой вы не сможете ничего посчитать. Если вы обнаружили это за несколько дней до занятия, вы сможете прийти в лабораторию и списать её. А вот если вы обнаружили это вечером, а лаба завтра с утра, то вас могут не спасти даже добрые корумчане :). Поэтому общее правило – готовиться к лабораторной за несколько дней.

В завершение оформления работы пишется заключение.

[править] Про графики

Графики строятся только на листе миллиметровой бумаги, и потом вклеиваются в лабораторный журнал. Размер графика должен занимать более половины листа лабораторного журнала.

Подробнее:

- графики строятся строго на миллиметровке и вклеиваются потом в журнал

- размер графика (то есть не листа, а самого рисунка на нем) должен быть не менее половины листа лабораторного журнала. Желательный размер листа миллиметровки — А4. Можно взять лист больше, а потом при вклеивании сложить пополам.

[править] Про заключение

9. Работа завершается написанием заключения, в котором указывается:

а) какие явления или процессы изучались в настоящей работе;

б) что и каким методом измерялось в данной работе

в) что и каким способом вычислялось в данной работе;

г) окончательные результаты работы с указанием абсолютной и относительной погрешностей и доверительной вероятности <…>. Допустимо сослаться на графики, вклеенные в лабораторный журнал, например: «график данной зависимости представлен на рисунке 1»;

д) краткое обсуждение полученных результатов (в том числе всех графиков) и анализ погрешностей. Полученные значения следует сравнить с известными табличными значениями измеряемых величин (табличные значения приведены в лабораторном практикуме в конце описания каждой работы). По результатам сравнения сделать вывод о «совпадении в пределах погрешности», «совпадении по порядку величины», либо о полном несовпадении полученных в работе результатов с табличными.

После заключения следует оставить не менее одного листа свободного места на случай возможной его переделки.

Заключение пишется на манер аннотации к научной статье. Это некий самостоятельный текст, читая который любой человек должен получить максимально полное представление о сути проделанной работы и полученных результатах. Размер заключения — около одной страницы.

В заключении должны быть чётко даны ответы на следующие вопросы:

- Что и как измерялось?

В несколько предложений, своими словами нужно объяснить суть опыта. Не надо дублировать введение, не надо писать трактат с рисунками, надо просто своими словами объяснить, что и как измерялось. Например: «нагревая стержень, измеряли зависимость его длины от температуры при помощи оптиметра».

- Что и как вычислялось?

Тут не должно быть никаких формул, никаких ссылок на формулы в стиле «по формуле (3) вычислил», нужно своими словами объяснить суть расчетной части работы. Например: «зная величину тока и напряжение, по закону Ома было вычислено сопротивление резистора». В заключении также приводятся основные результаты работы. Если они представлены в виде графика, пишем что-то вроде «На рис. 1 представлен график зависимости силы тока, протекающего через резистор, от напряжения на нём.» Основные результаты в виде вычисленных величин нужно явно написать в заключении. Подчеркиваю, что все результаты должны иметь погрешности!

- Краткое сравнение полученных результатов с теорией/табличными данными

«Из рис.2. видно, что график зависимости тока от напряжения носит линейных характер, что согласуется с законом Ома», или «полученное значение ускорения свободного падения совпадает с табличным в пределах погрешности». Если вы сравниваете свой результат с табличным, то имеет смысл прямо в заключении привести табличное значение. Про совпадение-несовпадение могут быть всего три варианта:

- Объяснение причин несовпадения.

Вот тут уже думайте сами :).

[править] Если вас не допустили до работы

Если это произошло один раз вы сможете ее сделать в конце семестра на последнем (резервном) занятии семестра. Если вас не допустили два и более раз – у вас проблемы, ибо одну (и только одну!) лабу вы сможете сделать на резервном занятии, а остальные – только на зачетной неделе. При этом на зачетной неделе будет только одна попытка выполнить (и сдать на том же занятии) каждую лабораторную работу.

[править] Если вы пропустили лабу

На следующее занятие вы обязаны принести допуск из деканата, в котором указывается причина вашего отсутствия (не справку от врача, а допуск от замдекана!). Все рассказы о том, что у вас заболела любимая канарейка, или вы стояли в пробке на каширке можете рассказывать декану. Преподавателю на лабе нужен допуск и только допуск. Если причина в допуске уважительная вы по договоренности с преподавателем сможете выполнить эту лабораторную в семестре.

[править] Если причина пропуска не уважительная

Если вы прогуляли лабу (пропустили занятие по неуважительной причине) или если вы списывали на лабораторной работе или зафиксирован иной факт подлога с вашей стороны (например, попытались изменить цифры в лабораторном журнале, после подписи преподавателя, вырвали страницу из журнала или сотворили еще что-то подобное), то я поздравляю вас, вы создали себе большие проблемы, поскольку выполнить такую работу вы сможете только на зачетной неделе.

[править] Как происходит процесс выполнения лабы на зачётной неделе?

- Ваш преподаватель (преподаватель, ведущий у вас лабораторные занятия, он и только он!) должен записать вас на определенный день и час в журнал зачетной недели.

- Если работа уже делалась, если в журнале есть какие-то записи, то вы должны заново оформить лабораторную работу. Для экономии собственного времени лучше заранее подготовить все формулы, места для вычислений, подготовить листы миллиметровки для графиков, заранее нарисовать там оси.

- В означенный день и час вы приходите в лабораторию подготовленным.

- Дежурный преподаватель допускает вас и вы делаете работу как обычно.

- По окончании работы вы должны тут же, в течение занятия ее полностью оформить (провести все вычисления, построить все графики, написать заключение) и сдать тому же дежурному преподавателю. Специально для того, чтобы можно было оформить лабу, занятие на зачётной неделе длится на 45 минут дольше, чем в семестре. Если вы не успеете это сделать в течение занятия, то вы не получаете зачёт за эту лабу. Что делать тогда — см. следующий пункт.

- Если вы не явитесь на занятие на зачётной неделе, либо опоздаете на него, либо если вас не допустят, см. следующий пункт.

[править] Если лаба попала на зачётку, а я не смог её сделать (не допустили, не выполнил, не явился и т. п.)?

Для ликвидации таких задолженностей существуют дополнительные занятия уже после зачётной недели в дни пересдачи зачётов. При этом существует ограничение по количеству лаб на этих дополнительных занятиях – не более двух. Таким образом, если вы к моменту окончания зачётной недели не выполнили три и более лабораторных работ из семи – вас уже ничего не спасет, вы лузер и покидаете наш славный институт!

[править] Я выполнил лабу в семестре, но не смог в семестре получить за нее зачёт. Что делать?

Вы должны сдать эту лабу преподавателю, который вёл у вас занятия в семестре. Это можно сделать на зачётной неделе: нужно договориться с преподавателем о встрече на зачётной неделе (он обязательно будет работать на зачётной неделе), подойти к нему в условленное время и место и сдать лабу. Если это не удалось на зачётной неделе, то это можно сделать после её окончания, в дни пересдачи зачётов, при этом необходимо приходить с допуском.

[править] Нужно ли по всем этим правилам готовиться к самой первой лабе на первом курсе?

Да. Причем, не столько потому что кто-то будет выгонять неготовых студентов (а на первом занятии вас скорее всего не выгонят, только если вы совсем уж ничего не зная придете), а скорее потому что студент, который не готовился к лабе, с большим трудом сможет её выполнить. Вы должны понимать, что там нужно делать, какие схемы собирать, что измерять и как, в какие таблицы заносить данные и какие, собственно, данные нужно туда заносить. Потому что времени на первую лабу (да и любые другие лабы) мало, и если вы его будете тратить на рисование таблиц (что можно и нужно сделать дома) и на мучительные попытки понять, что происходит, зачем тут этот прибор и куда подсоединять этот проводочек, вы просто не успеете сделать саму лабу. Cтудента с первого занятия могут и не выгнать, но за него никто делать его лабу тоже не будет. И бывает, что народ пролетает. Так что лучше не полениться и подготовиться максимально серьёзно — это в ваших же интересах.

С формальной стороны, если у студента уже был первый семинар по физике, его могут недопустить даже до первой работы. И такие случаи имеют место.

[править] Можно ли построить график на компьютере, распечатать, а потом вклеить в журнал?

Да, можно. При условии, что график будет построен по всем правилам. В частности, линия должна проходить через область погрешностей точек, а не только через сами точки (большая проблема, если вы используете эксель, например). Плюс существенный недостаток такого графика — его невозможно быстро исправить, если обнаружится какая-то ошибка. Очень желательно предварительно спросить у преподавателя разрешения на это.

[править] Как считать погрешности?

Про погрешности см. в этой теме.

Рецептурная информация про то, как считать погрешности, дана во введениях к практикумам, в частности, во вводной части к практикуму «Измерительные приборы» и практикуму «Механика» (жёлтый, под редакцией А. А. Плясова).

Гораздо больше информации по этому поводу можно найти в рекомендованной для первокурсников книге:

В.В. Светозаров «Элементарная обработка результатов измерений»

В качестве дополнительной (для первокурсников дополнительной) литературы можно порекомендовать:

В.В.Светозаров «Основы статистической обработки результатов измерений»

И уж тем кто хочет окончательно во всем разобраться непременно стоит заглянуть сюда:

Дж. Тейлор. «Введение в теорию ошибок»

[править] У меня остались вопросы

Вопросы организационного характера нужно задавать в этой теме.

Вопросы по конкретным лабам в этом разделе.

Вопросы по погрешностям можно задать в этой теме.

[править] Ссылки

- Тема на Коруме, из которой «выросло» это руководство. В этой теме можно задавать любые вопросы организационного характера по лабам.

- Раздел Корума «Лабы по физике». В разделе можно задать любой вопрос по лабораторным работам.

- Статья про кафедру общей физики.

[править] Примечания

- ↑ Лабораторный практикум по курсу общей физики. Раздел «Механика». Под ред. А.А.Плясова. М.: НИЯУ МИФИ, 2011, стр. 6.

- Новости

- Демонстрационные версии вступительных испытаний по физике

Демонстрационные версии вступительных испытаний по физике

04.03.2021

Уважаемые родители и абитуриенты!

У Вас есть возможнотсь ознакомиться с демонстрационными версиями вступительных испытаний по физике (2 этап), а также с программами собеседования.

Желаем удачи!

Проф. А.Б.ХМЕЛИНИН, С.Е.МУРАВЬЁВ,

МИФИ, г. Москва

Московский

инженерно-физический институт (МИФИ) – один из

старейших вузов страны, основанный в 1942 г. В его

становлении принимали участие крупнейшие

советские физики и математики: Я.Б.Зельдович,

И.В.Курчатов, М.А.Леонтович, Н.Н.Семёнов,

И.Е.Тамм, А.Н.Тихонов и др. МИФИ был создан

для подготовки инженеров-физиков, способных

решать актуальные проблемы современной науки и

новейших наукоёмких отраслей промышленности

(главным образом ядерной). Основой обучения таких

специалистов явилось сочетание

фундаментального университетского образования

с глубокой инженерной подготовкой. За годы

работы институт выпустил десятки тысяч

высококвалифицированных специалистов, в их

числе – лауреаты Нобелевской, Ленинской и

Государственной премий, руководители

научно-исследовательских институтов,

министерств, крупных промышленных предприятий.

В настоящее время МИФИ готовит

специалистов для традиционно важных отраслей

науки и техники, а также для новых, перспективных

направлений – биофизики, медицинской физики и

техники, экологии, компьютерных технологий и

информационной безопасности. В последние годы

начата подготовка специалистов в области

экономики, менеджмента, международного

научно-технологического сотрудничества,

бухгалтерского учёта, аудита, юриспруденции. В

состав МИФИ входят шесть факультетов дневного

обучения (экспериментальной и теоретической

физики, физики и экономики высоких технологий,

автоматики и электроники, кибернетики,

информационной безопасности, гуманитарный),

вечерний факультет (очно-заочное обучение), а

также высшая школа физиков и высший физический

колледж. Имеется штат стажёров-исследователей,

аспирантура и докторантура, по ряду

специальностей открыты магистратура и

бакалавриат. Есть военная кафедра. Иногородним

студентам предоставляется общежитие. Телефон

приёмной комиссии 324-8417.

Абитуриенты, поступающие на

физико-математические факультеты МИФИ, сдают два

конкурсных вступительных экзамена (математика и

физика) и зачёт по русскому языку (изложение).

Экзамен по физике – письменный, с устной защитой

результатов работы.

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ

1. Механическое движение.

Относительность движения. Система отсчёта.

Траектория. Путь и перемещение.

2. Постройте графики

изотермического, адиабатического,

изохорического и изобарического процессов,

проходящих с одноатомным идеальным газом, в

координатных осях Q, A, где Q – количество

теплоты, сообщённое газу, A – работа,

совершённая газом.

3. Линза с фокусным расстоянием

F = 5 см создаёт прямое изображение предмета,

перпендикулярного главной оптической оси, с

увеличением Г = 5. Найдите расстояние между

предметом и его изображением.

4. N металлических пластин (N

– чётное число) площадью S расположены в

вакууме параллельно друг другу на одинаковых

расстояниях d и соединены так, как показано на

рисунке. Найдите ёмкость между точками A и B.

Считайте, что размеры пластин много больше

расстояний между всеми пластинами.

Решения

1. Механическое движение тела

– это его перемещение с течением времени

относительно другого тела, условно принимаемого

за неподвижное. Из определения движения следует,

что движение одного и того же тела будет

существенно различным в зависимости от того,

какое тело принимается за неподвижное. Например,

тело, падающее из состояния покоя в равномерно

движущемся поезде, перемещается прямолинейно по

отношению к телам, расположенным в поезде, и

движется криволинейно по отношению к телам,

расположенным на поверхности Земли.

Поскольку движение тел

происходит в пространстве и времени, для

количественного описания движения необходимо

измерять расстояния между телами и интервалы

времени. Неподвижное тело и связанная с ним

система координат, в которой выбраны масштаб для

измерения расстояний и часы для измерения

интервалов времени, называется системой

отсчёта. Можно построить множество различных

систем отсчёта. Выбор системы отсчёта для

описания того или иного движения определяется

соображениями удобства.

Траекторией движения тела

называется линия, вдоль которой движется тело.

Траектории могут быть прямыми (в этом случае

говорят о прямолинейном движении) или кривыми

(криволинейное движение).

времени t1 тело находилось в точке 1,

в некоторый последующий момент времени t2

– в точке 2. Длина участка траектории s12

между точками 1 и 2 называется путём,

пройденным телом за интервал времени t2

– t1.

Перемещением тела за интервал

времени t2 – t1 называется

вектор r12, начало которого

находится в точке 1, конец – в точке 2. Для

любого движения тела справедливо соотношение s

|r|,

причём равенство здесь имеет место только для

прямолинейного движения в одном направлении. Для

любого другого движения неравенство будет

строгим.

2. Согласно первому закону

термодинамики, количество теплоты Q,

сообщённое газу, изменение его внутренней

энергии U

и работа газа A связаны друг с другом

следующим образом: Q = U + A. Получим отсюда связь

между U и A для перечисленных процессов.

Изотермический процесс.

Поскольку внутренняя энергия одноатомного

идеального газа определяется соотношением U = (3/2)RT, где

– число молей газа, R

– универсальная газовая постоянная, T –

абсолютная температура газа, то изменение

внутренней энергии газа в изотермическом

процессе равно нулю: U = 0, т.е. количество теплоты,

сообщённое идеальному газу в изотермическом

процессе, равно совершённой им работе: Q = A. График

зависимости Q (A) представляет собой

прямую линию, проходящую через начало координат

и лежащую в первой и третьей четвертях

координатной плоскости. Если на осях Q и A

выбран одинаковый масштаб, то эта прямая

расположена под углом 45° к координатным осям

(график 1 на рисунке).

Адиабатический процесс: газ

не обменивается теплом с окружающими телами,

поэтому Q = 0 (график 2).

Изохорический процесс:

объём газа не изменяется, поэтому газ не

совершает работу: А = 0 (график 3).

Изобарический процесс: газ

совершает работу А = рV, где p – давление газа,

V –

изменение его объёма в этом процессе. Поэтому из

закона Клапейрона–Менделеева имеем: А = R

T.

Поскольку для одноатомного

идеального газа U = (3/2)R

T,

то:

Q = (3/2)R

T +

R

T = (5/2)

R

T = (5/2)A.

График зависимости Q от A

для изобарического процесса отмечен на рисунке

цифрой 4.

3. Поскольку изображение

прямое и увеличенное (Г > 1), то линза –

собирающая, изображение предмета мнимое

(изображение предмета в рассеивающей линзе –

уменьшенное, действительное изображение

предмета в собирающей линзе – перевёрнутое).

Поэтому расстояние от предмета до линзы меньше

фокусного расстояния линзы (на рисунке предмет и

его изображение обозначены как AB и A1B1

соответственно). Поэтому формула тонкой линзы

для рассматриваемого случая имеет вид: где d –

расстояние от предмета до линзы, причём 0 < d

< F, |f| – расстояние от изображения до

линзы (f < 0), F > 0 – фокусное расстояние

линзы. Получаем .

Увеличение предмета

определяется как отношение размера изображения

к размеру предмета: . Из подобия треугольников ABO и A1B1O

(O – оптический центр линзы) находим: .

Находим расстояние между

предметом и линзой: , а через него – расстояние от

изображения до линзы и, наконец, расстояние

между предметом и его

изображением в линзе:

4. Чтобы найти ёмкость данной

системы проводников, сообщим проводнику,

связанному с точкой A, некоторый заряд Q,

проводнику, связанному с точкой B, – заряд –Q,

найдём разность потенциалов

между проводниками A и B, вычислим

отношение Q/,

которое, по определению, и есть ёмкость системы

двух проводников.

Сначала определим, как

распределится сообщённый проводникам заряд по

пластинам. Поскольку все пластины, соединённые с

точкой А, представляют собой один проводник,

а все пластины, соединённые с точкой В, –

второй, то разность потенциалов между любой

пластиной, связанной с точкой А, и любой

пластиной, связанной с точкой В, будет

одинаковой. Поэтому сообщённые заряды

распределятся по пластинам так, что

напряжённость суммарного электрического поля

между каждой парой пластин будет одинаковой по

величине, а направления вектора напряжённости в

зазорах между двумя соседними парами пластин

будут взаимно противоположными.

Для нахождения зарядов

пластин заметим, что, согласно принципу

суперпозиции, электрическое поле между каждой

парой пластин создаётся зарядами всех пластин.

Однако разность напряжённостей суммарного

электрического поля с одной и с другой стороны от

каждой пластины определяется поверхностной

плотностью зарядов только этой пластины и не

зависит от зарядов других пластин.

Действительно, согласно принципу суперпозиции,

напряжённости суммарного поля с двух сторон от

одной из пластин E1 и E2

определяются соотношениями:

E1 = Eпл1 +

E; E2 = Eпл2 + E,

где Eпл1 и Eпл2

– напряжённости поля, созданного зарядами этой

пластины с одной и с другой стороны от неё, E

– напряжённость поля, созданного зарядами

других пластин. Отсюда следует, что разность Eпл1

– Eпл2 определяется только зарядами

рассматриваемой пластины и не содержит поле

зарядов других пластин. Учитывая, что |Eпл1|

= |Eпл2| = /(2

0),

где –

поверхностная плотность зарядов

рассматриваемой пластины, 0 – электрическая

постоянная, а направления векторов Eпл1

и Eпл2 взаимно противоположны,

получим: |Eпл1– Eпл2| = /

0.

Отсюда следует, что изменение

напряжённости суммарного поля при «переходе»

через каждую пластину равно отношению

поверхностной плотности заряда этой пластины к

электрической постоянной и не зависит от того,

как заряжены другие пластины.

Теперь можно найти заряды

пластин. Поскольку напряжённости поля между

двумя соседними парами пластин одинаковы по

величине и противоположны по направлению, а поле

вне пластин равно нулю (последнее следует из

того, что суммарный заряд всех пластин равен

нулю), то изменение вектора E при

«переходе» через каждую внутреннюю пластину

одинаково, а через крайние пластины – вдвое

меньше. Поэтому заряды всех внутренних пластин

одинаковы по величине, а заряды двух крайних –

вдвое меньше зарядов внутренних. Отсюда получаем

для зарядов пластин, соединённых с точкой А: , где q – заряд

каждой внутренней пластины (заряды пластин,

соединённых с точкой B, противоположны по

знаку). Из последнего уравнения находим: .

Отсюда можно найти

напряжённость электрического поля между любыми

соседними пластинами. Для этого рассмотрим

область между крайней и следующей пластинами.

Так как заряд крайней пластины равен q/2, где q

определяется написанной выше формулой, то

суммарный заряд всех остальных пластин равен –q/2.

Поэтому напряжённость электрического поля в

рассматриваемой области равна удвоенному полю,

создаваемому крайней пластиной:

где = (q/2)/S – поверхностная плотность

зарядов крайней пластины, S – площадь

пластин. Из последней формулы находим разность

потенциалов между крайней и соседней пластинами,

которая равна разности потенциалов между

точками А и В:

Подставляя эту разность потенциалов в

определение ёмкости, найдём ёмкость

рассматриваемой системы проводников: .

__________________________

Александр Борисович Хмелинин

– первый проректор, заведующий кафедрой общей

физики МИФИ, д.ф.-м.н., профессор.

Сергей Евгеньевич Муравьёв –

заместитель заведующего кафедрой теоретической

физики МИФИ, к.ф.-м.н., доцент.