Спешу обрадовать, мы добрались до изучения семенных растений! К ним относятся голосеменные и покрытосеменные (цветковые). До этого размножение шло только с помощью спор:

у мхов, папоротников, хвощей и плаунов — высших споровых растений.

Настало время открыть новую интересную главу этой книги, посвященную растениям, которые размножаются с помощью удивительного изобретения природы — семени.

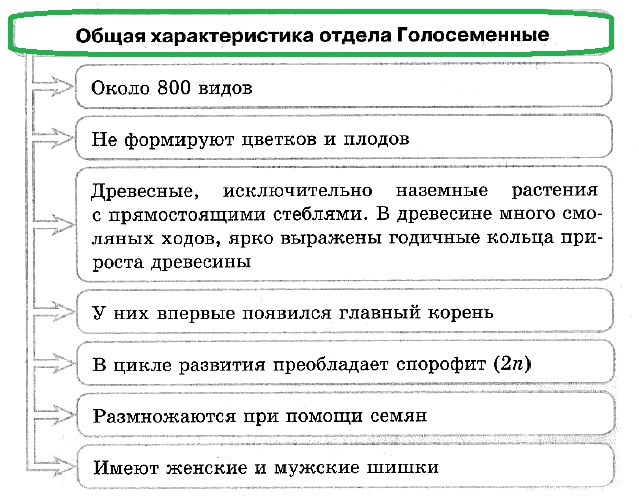

Голосеменные — распространенная древняя группа растений, включающая небольшое число видов. Главной особенностью данной группы являются «голо» (то есть открыто)

лежащие семяпочки и, в дальнейшем, развивающиеся из них семена. Иными словами, у голосеменных растений отсутствуют замкнутые вместилища для семян.

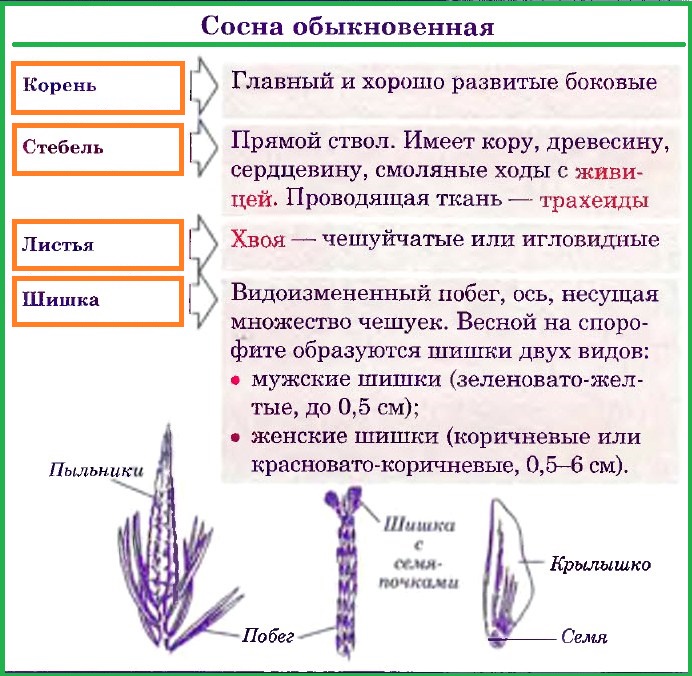

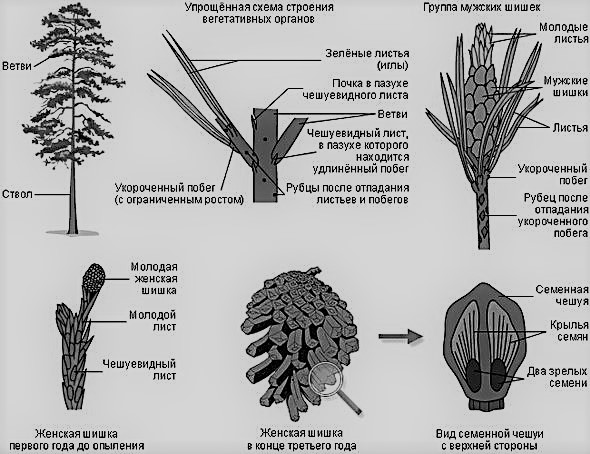

На примере типичного представителя — сосны обыкновенной, относящейся к классу хвойных, поговорим о характерных чертах данного класса и голосеменных растений в целом.

Общие признаки

- Деревья и кустарники

- Хвоинки

- Древесина хорошо развита

- Размножение семенами

Все голосеменные представлены древесными формами: деревьями и кустарниками. Травы отсутствуют.

Хвоинки (хвоя) — игольчатые видоизменения листьев. Сохраняются долгие годы, у некоторых сосен до 45 лет. Хвоя лиственниц опадает ежегодно.

Древесина голосеменных обладает большим запасом механической прочности. Это связано с ее особенностями: она состоит из трахеид с окаймленными порами,

паренхима развита слабо. Либриформ (древесные волокна) и настоящие сосуды отсутствуют (исключение — гнетовые, имеют сосуды). Клетки-спутницы во

флоэме также отсутствуют.

В древесине и коре имеются каналы, заполненные смолой. Однако, есть исключения — у гинкго смола не образуется вовсе.

Несколько веков назад в России целенаправленно создавались и охранялись, так называемые, корабельные рощи. Это, прежде всего, требовалось для флота,

так как мачты кораблей изготавливали из сосен, отвечающих всем требованиям — корабельных (гладкий, твердый и прочный прямой ствол с минимальным количеством сучков

и смолы).

Семяпочки и развивающиеся из них семена лежат «голо», открыто, для них нет закрытых вместилищ, отсутствует завязь. В сравнении с высшими споровыми растениями,

размножение семенами ставит голосеменных на более высокий уровень организации.

Голосеменным растениям для размножения не требуется вода, опыление у них происходит с помощью ветра.

Этот процесс перестал быть зависимым от капельно-жидкой среды, как было у мхов и у папоротников.

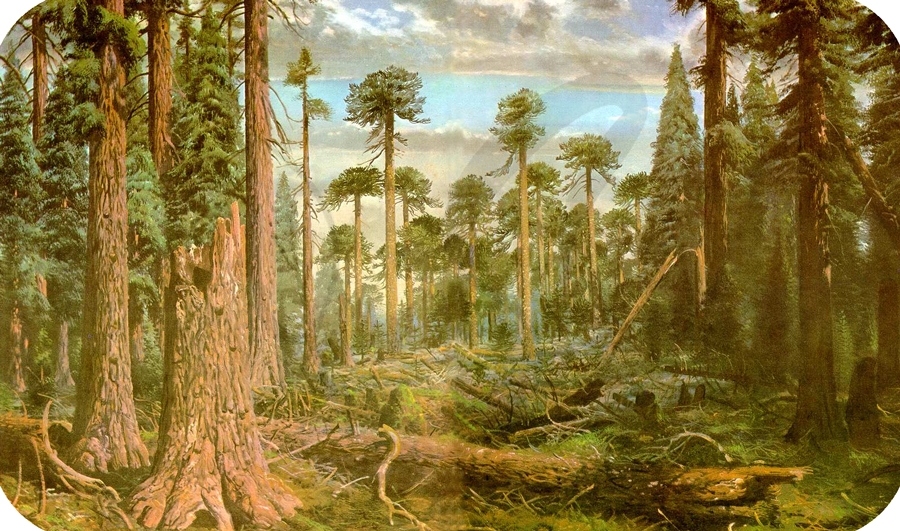

Благодаря этому голосеменные получили большое преимущество и смогли расселиться по всей Земле, в том числе в засушливых районах. Они господствовали

в юрском периоде,

когда климат стал более сухим и жарким.

Обитают голосеменные в местах с холодным климатом и достаточным количеством влаги. Имеются виды, обитающие в жарких странах: растение

вельвичия удивительная обитает в пустынях южной Африки.

Строение и жизненный цикл

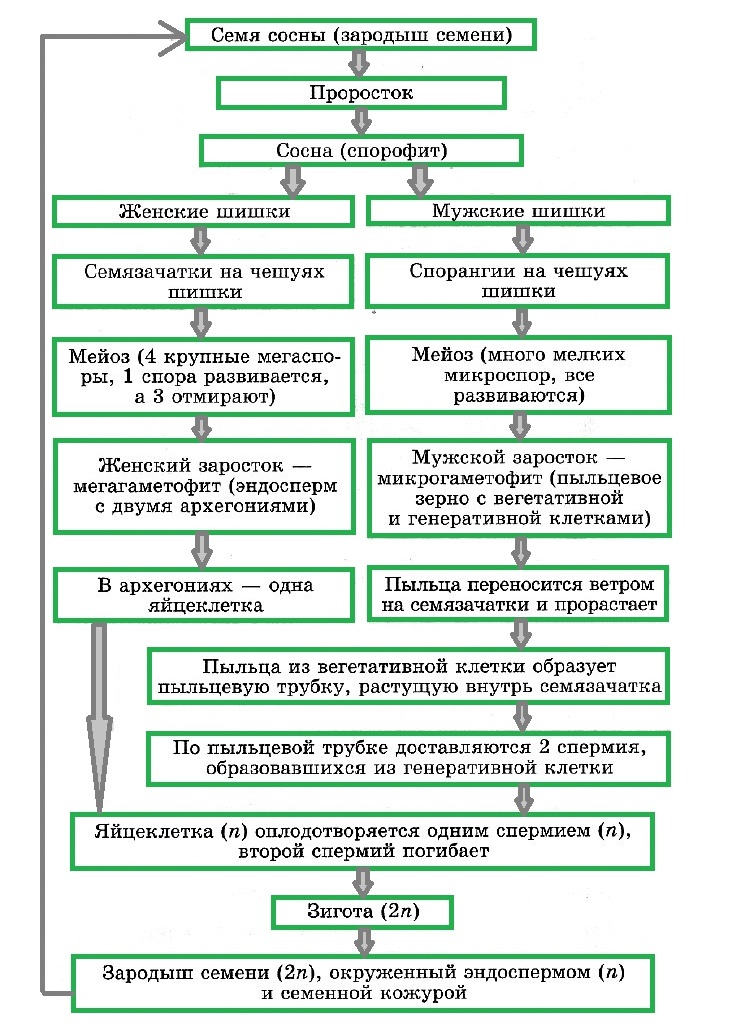

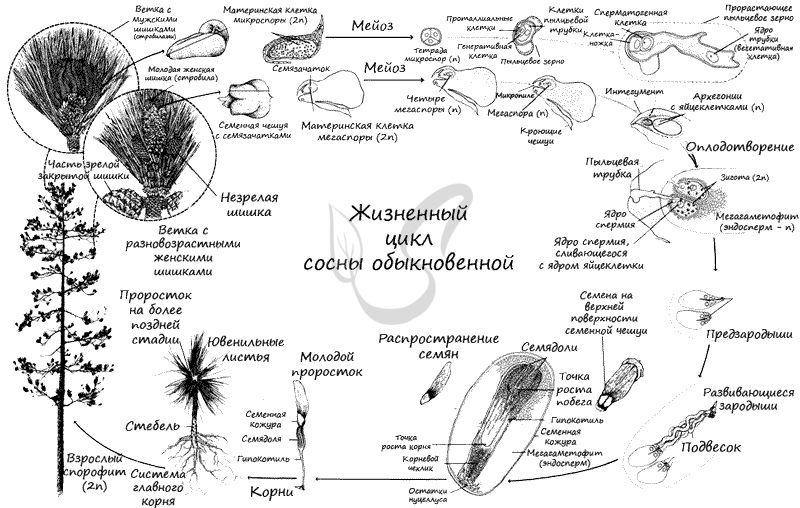

Жизненный цикл голосеменных состоит из чередования бесполого поколения — спорофита (диплоиден, 2n), и полового поколения — гаметофита (гаплоиден, n).

Господствует (доминирует) в цикле спорофит (2n) — это взрослое растение сосны.

Голосеменные относятся к разноспоровым, как и все семенные растения. Они образуют разные споры: крупные женские (мегаспоры) и мелкие мужские (микроспоры).

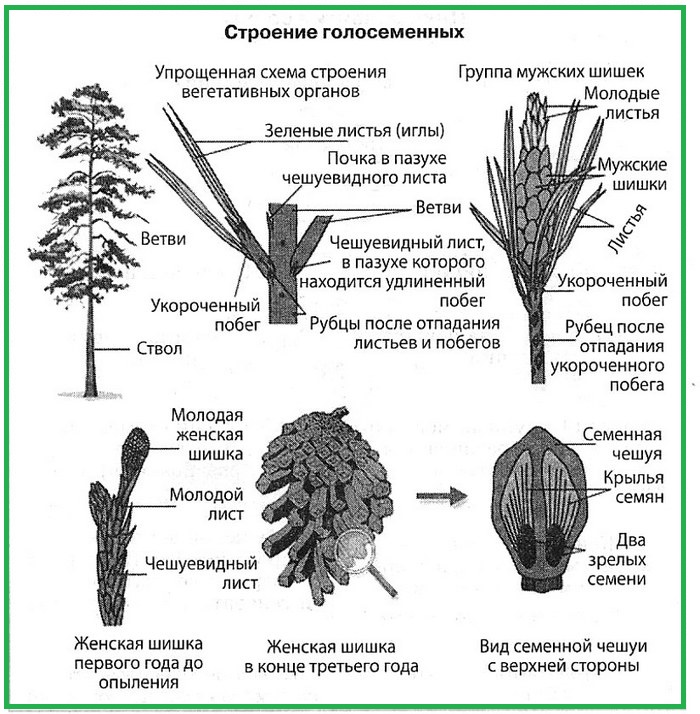

Образуются они в спорангиях, расположенных на спорофиллах, которые собраны в стробилы (шишки) — от лат. strobilus — сосновая шишка.

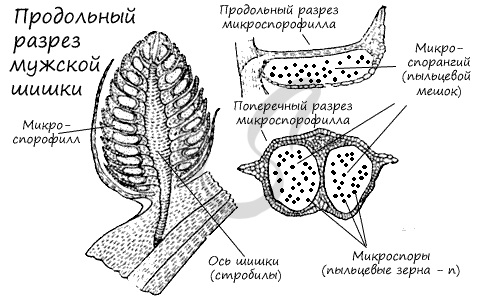

Мужские шишки (стробилы)

К концу весны у основания молодых побегов образуются мужские шишки (стробилы) — мелкие, собранные в тесные группы,

желтого цвета. Чешуи мужских шишек представляют собой микроспорофиллы. Микроспорофиллы — гомологи тычинок, которые крепятся к оси каждой шишки спирально,

с нижней стороны, и имеют два пыльцевых мешка — микроспорангия.

Образование мужского гаметофита

Из материнских клеток (2n) в микроспорангии путем мейоза образуются 4 микроспоры (n). Строение микроспоры следующее: она покрыта экзиной (от гр.exo снаружи, вне) —

наружная оболочка, изнутри интиной (от лат. intus внутри) — внутренней оболочкой. В составе микроспоры имеются также два воздухоносных мешка, образованных

в результате отслоения экзины от интины и возникновения полости между ними.

Микроспора делится, не покидая спорангия, преобразуется в заросток. При делении из ядра микроспоры образуются две клетки. Одна из них превращается в две

заростковые клетки (протоллиальные — от греч. проталлиум — заросток) — быстро отмирают и исчезают. Их функция до конца не изучена.

Из другой клетки в ходе митоза также образуются две: антеридиальная, из которой развиваются мужские половые клетки — спермии (неподвижные, без жгутиков в отличие от

сперматозоидов), и более крупная вегетативная клетка, из которой в дальнейшем формируется пыльцевая трубка.

Мужской гаметофит сильно упрощен, антеридии отсутствуют. Формируется он прямо внутри микроспоры, которая в итоге превращается в пыльцевое зерно. Совокупность пыльцевых

зерен называется пыльца.

При вскрытии (нарушении целостности) микроспорангия, или пыльцевого мешка, пыльца высыпается во внешнюю среду и достигает женской шишки, где, в результате опыления, внутри семязачатка

происходит дальнейшее развитие мужского гаметофита.

Образование женского гаметофита

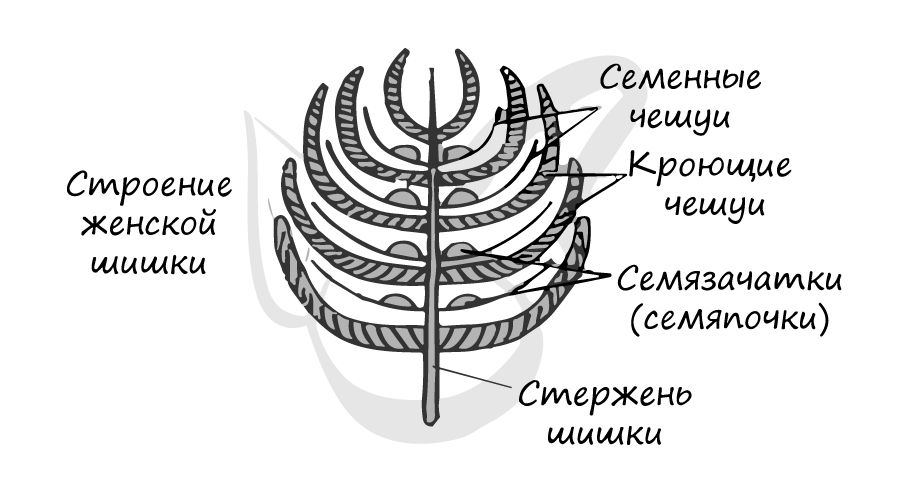

На тех же самых соснах, где расположены мужские шишки, лежат и женские. Весной на верхушке молодого побега появляются мелкие (около 5 мм) красноватые шишки —

это женские шишки (стробилы). Состоят они из оси (стержня) , на котором располагаются две чешуи: кроющая и семенная. На верхней стороне у основания семенной

чешуи лежат два семязачатка.

Кроющая чешуя представляет собой видоизмененный лист, в его пазухе находится семенная чешуя. Семенная чешуя — видоизмененный боковой побег.

Женские шишки (стробилы)

Именно открыто расположенные семязачатки (семяпочки) служат причиной, по которой этот отдел растений называется — голосеменные.

В женских шишках, в отличие от мужских, каждая чешуя гомологична целой мужской шишке (стробилу). То есть одна чешуя — целой мужской шишке, а не отдельным

ее микроспорофиллам (чешуям)!

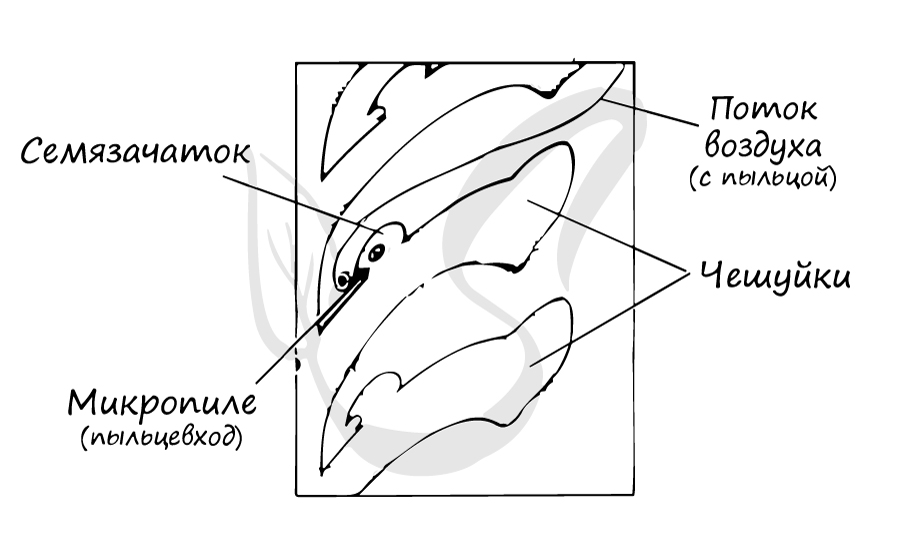

Молодой семязачаток состоит из нуцеллуса, интегумента и фуникулуса. Нуцеллус (от лат. nucella — орешек) — центральная часть семяпочки, соответствующая мегаспорангию.

Интегумент (от лат. integumentum покрывало) — покров семяпочки, вырастающий из ее центральной части — нуцеллуса. В зрелом семени интегумент преобразуется в

семенную кожуру. Фуникулус (от лат. funiculus канатик, верёвка) или семяножка — часть семязачатка, соединяющая его с мегаспорофиллом (семенным чешуями).

На интегументе около вершины располагается микропиле (пыльцевход) — через него после опыления пыльцевая трубка проникает в нуцеллус. Между интегументом и нуцеллусом имеется густая жидкость, выступающая из микропиле. Подсыхая, она втягивается внутрь семязачатка и затягивает вместе с собой пыльцу,

осевшую на ней.

Образование женского гаметофита

В средней части обособляется спорогенная клетка (2n) (археспориальная — от греч. arche начало и sporá семя). В результате ее митотического деления образуются

материнские клетки спор — спороциты (2n), однако и сама археспориальная клетка может выступать в роле спороцита, минуя стадию митоза.

Спороциты (2n) делятся мейозом на четыре гаплоидные (n) мегаспоры.

Три мегаспоры отмирают, остается одна, которая многократно делится митозом и формирует эндосперм — запасное питательное вещество. Обратите на этот

факт особое внимание: у голосеменных эндосперм гаплоидный (n) и образуется до оплодотворения. Такой эндосперм называется — первичный, он соответствует

женскому гаметофиту.

Как и мужской, женский гаметофит весьма упрощен и заключен внутри мегаспоры. На верхушке женского гаметофита (мегагаметофита) образуется архегоний

с яйцеклеткой (n). У гнетовых архегонии отсутствуют.

Жизненный цикл

На спорофите (2n) в микроспорангиях из материнских клеток (2n) путем мейоза образуются микроспоры (n). Из микроспоры формируется пыльцевое зерно.

Пыльца (пыльцевые зерна (n)) с помощью ветра попадает в женские шишки, где улавливается густой жидкостью между интегументом и нуцеллусом, выступающей из

микропиле. Жидкость засасывает пыльцу внутрь семязачатка на нуцеллус (в пыльцевую камеру). После того, как опыление произошло, микропиле зарастает. Чешуи шишки смыкаются и

склеиваются смолой.

Семязачатки в этот момент еще не готовы к оплодотворению, так что от момента опыления до оплодотворения проходит около 13 месяцев. За это время

в семязачатке формируется эндосперм, женская шишка увеличивается до 3-4 см и приобретает зеленую окраску.

Оказавшись на мегаспорангии, наружная оболочка пыльцевого зерна (экзина) разрывается, из вегетативной клетки в направлении архегония начинает расти

пыльцевая трубка. Антеридиальная клетка делится на генеративную (спермагенную) и клетку-ножку антеридия (функция последней до сих пор не изучена).

Спермагенная клетка попадает в пыльцевую трубку, а из нее — в архегоний.

Непосредственно перед оплодотворением спермагенная клетка делится на два спермия (n), один из которых отмирает, а другой сливается с яйцеклеткой (n).

Образуется зигота (2n), из которой формируется и растет зародыш благодаря эндосперму — запасу питательных веществ.

Окончательно созревают семена к осени на второй год после опыления, к этому моменту женские шишки увеличиваются в размерах до 6 см. Зеленая окраска меняется

на серую, чешуйки расходятся, и семена, образовавшиеся из семязачатков, высыпаются. Из семени прорастает взрослое растение — спорофит (2n). Цикл замыкается.

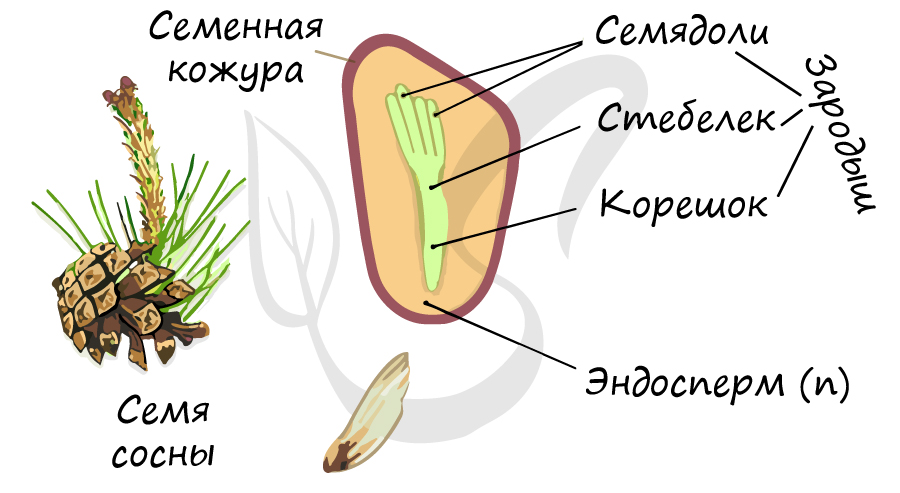

Строение семени

Семя голосеменных состоит из:

- Семенной кожуры

- Зародыша

- Семядолей

- Запас питательных веществ

Семенная кожура, защищающая семя от пересыхания и неблагоприятных факторов внешней среды, образована разросшимся интегументом.

Зародыш (2n) формируется в результате митотического деления образовавшейся зиготы. Состоит из зародышевого корешка, стебелька и почечки.

Число семядолей у голосеменных различается — от 2 до 15. Семядоли имеют доступ к запасным питательным вещества (эндосперму).

Запасные питательные вещества накапливаются в эндосперме (n). Особенностью в строении семени голосеменных, по сравнению с семенем

покрытосеменных (цветковых) является наличие гаплоидного эндосперма (n). Не забывайте, что эндосперм у голосеменных это производное мегагаметофита (n), исходя из

этого становится понятно, почему ткань гаплоидна. У цветковых, в отличие от голосеменных, эндосперм триплоиден (3n).

Фитонциды

Фитонциды (от греч. phyton — растение и лат. caedo — убиваю) — образуемые растениями, биологически активные вещества, убивающие или приостанавливающие

размножение других организмов, главным образом — микробов. Обычно выделяются растениями в газообразном виде, к примеру, аллицин у лука и чеснока.

Наличие фитонцидов играет крайне важную роль в формировании устойчивости растения к грибным заболеваниям.

Фитонциды имеют медицинское значение, из них изготавливаются некоторые препараты. За лето гектар лиственного леса выделят 2 кг фитонцидов, хвойного — 5 кг,

можжевельника — 30 кг! Санатории часто располагаются в сосновых борах, где наблюдается повышенная концентрация фитонцидов. Вдыхание такого воздуха

очень полезно при заболеваниях дыхательной системы инфекционной природы (когда возбудителями являются бактерии, грибы).

Значение голосеменных

Трудно переоценить значение голосеменных для человека, они очень важны. Голосеменные — источники высококачественной древесины, продуктов ее переработки.

Являются звеном в цепи питания (продуцентами), основой многих биоценозов. Хвойные растения в больших количествах выделяют

фитонциды, имеющие медицинское значение. Из смолы хвойных получают

канифоль, скипидар, лаки. Кедровых орехи — это семена нескольких видов растений из рода сосна, которые употребляют в пищу.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

ГОЛОСЕМЕННЫЕ

Семенные растения. Общая характеристика

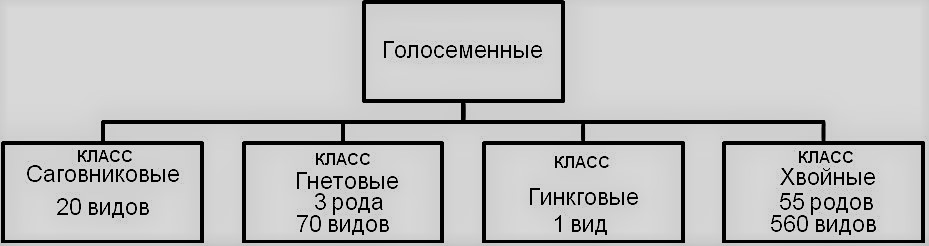

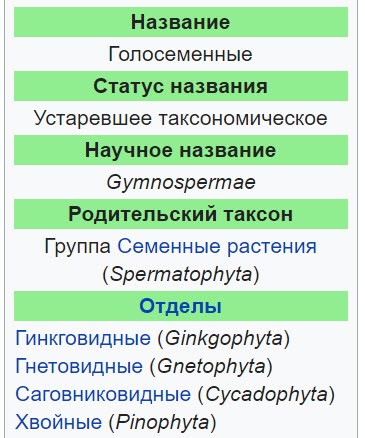

Современные семенные растения обычно разделяют на пять таксонов одного ранга (в современных публикациях чаще в качестве такого ранга используют класс). При этом по отношению к совокупности четырёх групп нецветковых растений для отделения их от группы цветковых (покрытосеменных) растений применяют термин «голосеменные», не рассматривая при этом его в качестве таксона:

Класс Гинкговидные

- Класс Гнетовидные

- Класс Саговниковидные, или Цикадовые

- Класс Хвойные, или Сосновые

- Класс Цветковые (Покрытосеменные)

При этом в некоторых учебниках по биологии существуют устаревшие или упрощенные классификации:

- Семенные растения рассматриваются как группа, состоящая из двух таксонов в ранге отдела: Отдел Голосеменные, состоящий из четырёх указанных выше классов и Отдел Цветковые (Покрытосеменные).

- Голосеменные рассматриваются как группа, состоящая из четырёх таксонов в ранге отдела: Отдел Гинкговые, Отдел Гнетовые, Отдел Саговниковые, Отдел Хвойные.

Семенные растения обладают тремя очень важными преимуществами: разноспоровостью, способностью к образованию семян, способностью продуцировать неподвижные мужские гаметы. Вегетативное тело семенных растений образует споры двух типов: микроспоры (мужские) и мегаспора (женские). Первые дают начала мужскому гаметофиту, а вторые — женскому. Женские мегаспоры формируются в мегаспорангии. Из мегаспор вырастают женские гаметофиты — архегонии, продуцирующие яйцеклетки. Этот процесс проходит внутри семязачатка, так же как оплодотворение и развитие зародыша с образованием семени. Преимущества семенного размножения:

- женский гаметофит защищен семязачатком и менее чувствителен к обезвоживанию, чем свободно живущий гаметофит;

- семя содержит запас питательных веществ, используемый следующим спорофитным поколением после прорастания семени;

- семена способны противостоять неблагоприятным условиям и могут оставаться в состоянии покоя и прорастать в благоприятных условиях;

- у семян развиваются различные приспособления для распространения.

Голосеменные

Голосеменные — древняя группа семенных растений, появившаяся в верхнем девоне, около 370 млн лет назад. Выражение «голосеменные» указывает на главную отличительную черту этих растений; a именно на то, что семяпочки, а затем и развивающиеся из них семена не имеют, в отличие от покрытосеменных, замкнутого вместилища.

Голосеменные — процветающая группа растений, распространенная по всему земному шару. Жизненные формы представлены деревьями и кустарниками, как правило, вечнозелеными с иголками вместо листьев. Голосеменные в настоящее время включают в себя 4 отдела: саговниковые, гинкговые, хвойные, гнетовые.

Размножаются семенами, но не формируют цветков и плодов. Большинство голосеменных — древесные хвойные растения. Листья игольчатые или чешуевидные, вечнозелёные (кроме лиственницы), слабо испаряющие воду. У всех хвойных образуется смола, заживляющая раны. Имеются мужские и женские шишки. В России в природе наиболее распространены ель, сосна, пихта, лиственница, можжевельник.

Мужские шишки, одиночные, состоят из многочисленных микроспорофиллов, расположенных спирально на общем стержне. На каждом микроспорофилле развиваются два микроспорангия, вмещающих пыльцу. Пыльцевые зерна снабжены воздушными мешками, служащими для распространения по воздуху.

Женские шишки состоят из центральной оси, на которой спирально расположены кроющие чешуи, а в их пазухах лежат семенные чешуи. У оснований семенных чешуи сидят парные семяпочки.

Листья — иголки у хвойных покрыты толстой кутикулой, а устьица глубоко погружены в ткань листа. Эти приспособления сберегают воду внутри растения во время голодных сезонов.

Жизненный цикл развития сосны

Жизненный цикл проходит с преобладанием спорофита — диплоидной стадии. Созревание семян происходит на второй год после опыления. Следующей зимой шишки раскрываются, и семена разносятся ветром на большие расстояния.

Периодизация в размножении сосны:

- Первое лето: женские шишки красноватые, около 5 мм длиной; пылинки попадают на женские шишки, но яйцеклетки ещё не сформированы

- Второе лето: женские шишки зелёные, около 3—4 см длиной; в семязачатках образуются яйцеклетки и эндосперм, происходит оплодотворение

- Ближайшая зима: женские шишки бурые, 5—6 см длиной; семязачатки превращаются в семена; в конце зимы семена, снабжённые плёнчатыми крылышками, распространяются ветром

Значение голосеменных:

- обогащение атмосферы кислородом

- источник древесины, смолы, канифоли

- источник пищи, лекарственных веществ

- использование в строительстве

- сырьё для производства бумаги

Это конспект по теме «Голосеменные». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту: Покрытосеменные, или Цветковые

- Вернуться к списку конспектов по Биологии.

- Проверить знания по Биологии.

Голосеменные растения

Автор статьи — Л.В. Окольнова.

В нашем представлении термин “голосеменные” ассоциируется с хвойными — ёлками и соснами, без которых мы не представляем празднование Нового Года.

Но это далеко не все представители этого отдела!

Видите, только у одного класса листья — иголки, и не у всех есть шишки.

Основной признак, по которому растения относят к отделу голосеменные — это отсутствие плода — семена “голые”.

Семязачатки тоже располагаются открыто — на внутренней стороне листьев или в шишке, завязи как таковой нет.

Предками голосеменных считают папоротники, но последние генетические исследования говорят о том, что, возможно, был какой-то другой предок.

Строение голосеменных растений.

Среди них много деревьев, мало кустарников, очень немного — лиан, травянистые формы вообще отсутствуют.

Вегетативные органы:

Корневая система: в основном, стержневая. С ярко выраженным центральным корнем, уходящим глубоко в землю.

Листья: у многих форм листья — иголки — площадь для фотосинтеза уменьшена, но зато процесс идет круглый год (отсюда и название — вечнозеленые).

Ствол:

— у древовидных и кустарниковых хорошо развит внешний эпидермис — слой пробки утолщен;

— Ксилема — ткань, поднимающая воду от корней к листьям, представлена трахеидами.

Генеративные органы:

Шишки — бывают мужские и женские, соответственно, растения бывают однодомные (есть отдельно растение с женскими шишками, отдельное растение — с мужскими) и двудомные (“2 в 1”).

Опыление — ветром.

Семя: зародыш, кожура и эндосперм. Обратите внимание: эндосперм голосеменных, в отличие от покрытосеменных галоидный, т.е. содержит одинарный (1n) набор хромосом

Семена распространяются птицами, белками и другими грызунами.

На экзамене могут попасться вопросы по названиям разных видов голосеменных растений. Давайте перечислим несколько самых часто встречающихся:

● Гинкго

● Хвойник

● Вельвичия

● Саговник

● Ель

● Пихта

● Лиственница

● Сосна

● Кипарис

● Можжевельник

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими статьями.

Информация на странице «Голосеменные растения» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в высшее учебное заведение или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из данного раздела.

Публикация обновлена:

09.03.2023

Голосеменные – процветающая группа растений, распространенная по всему земному шару. Жизненные формы представлены деревьями и кустарниками, как правило, вечнозелеными иголками вместо листьев.

Внешний вид голосеменных достаточно характерен:

1. В основном это деревья, реже – кустарники.

2. Листья у них имеют специфическую форму – иглы, расположенные попарно и поодиночке, эти листья называются хвоей. Однако иногда встречаются и чешуевидные листья, значительно различающиеся по форме и размерам.

Различная форма листьев голосеменных (ель и гинкго)

3. Большинство голосеменных – вечнозеленые одно- и двудомные растения.

4. У них хорошо развиты стебли и корневая система, а вот проводящие ткани все еще остаются недостаточно развитыми по сравнению с покрытосеменными: лишь у некоторых формируются настоящие сосуды, у остальных проводящую функцию выполняют трахеиды

Цикл развития голосеменных более сложный, чем циклы споровых растений.

Жизненный цикл голосеменных

Размножение голосеменных

Размножение голосеменных происходит с помощью шишек. Существует два вида шишек: мужские шишки – зеленовато-желтые, собранные в группах, женские – красноватые, расположенные поодиночке.

По своему строению шишка имеет ось и прикреплённые к ней чешуйки. В женском организме на каждой чешуйке созревают два семязачатка, внутри которых находятся яйцеклетки и питательные вещества, которые перейдут в семя.

В мужской шишке образуются два пыльцевых мешочка, в которых зреет пыльца.

— После созревания она высыпается и вместе с ветром разносится на большие расстояния.

— Попадая на женскую шишку, происходит опыление, в результате которого шишка закрывается и склеивается смолой. Внутри нее пыльца, в которой находятся спермии, медленно перемещается по пыльцевой трубке к яйцеклетке. Этот процесс занимает около года.

— В результате слияния женских и мужских гамет происходит созревание семени. Созревание семени занимает приблизительно полтора года. Шишка с созревшими семенами раскрывается, и они выпадают наружу.

— Раскрытие происходит через 2-3 года после опыления. У сосны для их распространения имеются крылышки, которые легко подхватываются ветром и разносятся на дальние расстояния.

Экология голосеменных

Голосеменным для размножения НЕ нужна вода, поэтому их среда обитания более разнообразна по сравнению со споровыми растениями.

Некоторые виды встречаются даже в пустынях, существуют тропические виды, но наибольшего распространения получила группа растений из класса Хвойные.

По своему значению в биосфере и в хозяйственной деятельности человека Хвойные уступают только Покрытосеменным. В настоящее время насчитывается более 500 видов хвойных растений, которые образуют леса на обширных территориях Северной Евразии и Северной Америки, также они распространены вдоль побережья Тихого океана.

— Хвойные леса – среда обитания для многих животных из самых разных систематических групп. Деревья дают им пищу, защиту, являются местом для выведения и выращивания потомства.

— Залежи каменного угля, занимающие обширные территории Сибири, образовались в результате жизнедеятельности древних голосеменных.

Человек активно использует хвойные растения в своей хозяйственной деятельности:

— Заготовка древесины

— Добыча сырья для изготовления канифоли, скипидара, различных эфирных масел для парфюмерной промышленности

— Используют хвою в процессе заготовки лекарственных препаратов, в пищу идут семена некоторых хвойных – кедра, сибирской, итальянской сосен, из этих семян также делают масло.

— Некоторые Хвойные выращиваются как декоративные.

В этой статье мы будем говорить о голосеменных растениях. В частности, рассмотрим особенности хвойных — сосны и ели. Но сначала мы должны сказать, что голосеменные относятся к семенным растениям.

Семенными растениями называют такие растения, которые:

1. Являются высшими и образуют семена.

2. Имеют не зависящий от воды процесс оплодотворения.

3. В их цикле развития преобладает спорофит, гаметофит редуцирован.

То, что семенным растениям для размножения не нужна вода (как, например, папоротникам), дало им преимущество в эволюционной борьбе после девонского периода, когда теплый влажный климат периодически становился более засушливым. От семенных папоротников как раз и возникли первые голосеменные растения.

Итак, что представляет собой отдел голосеменные (в современной классификации нередко называемый надотделом)? Свое название — в противоположность покрытосеменным — голосеменные получили потому, что их семяпочки и семена не покрыты, не имеют никакого вместилища и защищены лишь чешуйками. Перечислим отличительные особенности голосеменных растений:

1. Среди них доминируют деревья, далее по убыванию идут кустарники (например, можжевельник), редко встречаются лианы.

2. В древесине имеются трахеиды, но сосуды отсутствуют. Во флоэме нет клеток-спутниц.

3. На голосеменных не бывает ни цветков, ни плодов.

4. Имеют камбий, развитую древесину.

5. Листья чаще изменены в иглы или чешуйки, которые растут как на удлиненных, так и на укороченных побегах.

6. Листья многолетние, для укороченных побегов с листьями характерное явление — веткопад.

7. Многие имеют мужские и женские шишки — видоизмененные побеги. Внутри женских шишек, под чешуями, «голыми», без покрывающих оболочек, лежат семязачатки, из которых и образуются семена.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — подготовка к ЕГЭ по биологии онлайн

Голосеменные растения — древняя группа семенных растений, появившаяся примерно 370 млн лет назад.

Отличительная черта

Семяпочки, а затем и развивающиеся из них семена не имеют, в отличие от покрытосеменных, замкнутого вместилища. Завязь обычно имеет вид простой чешуи, на которой сидит одна или несколько семяпочек; иногда же и эта чешуя не развивается.

Голосеменные включают более 1100 современных видов.

Все голосеменные – деревья либо кустарники, нередко достигающие огромных размеров. Одни голосеменные сильно ветвятся и несут множество мелких (нередко чешуевидных) листьев. Другие разветвлены слабо и имеют крупные перистые листья.

Классификация голосеменных

Современная классификация голосеменных:

- Класс Гинкговые (Ginkgoopsida)

- Класс Гнетовые (Gnetopsida)

- Класс Саговниковые, или Цикадовые (Cycadopsida)

- Класс Хвойные (Pinopsida)

- Класс Цветковые (Покрытосеменные) (Magnoliopsida)

Размножение голосеменных

Голосеменные – разноспоровые растения (мужские – микроспоры, женские-мегаспоры). Процесс оплодотворения у голосеменных в отличие от бессемянных высших растений не зависит от воды.

Единственная мегаспора семенных растений постоянно заключена внутри мегаспорангия, где происходят развитие женского гаметофита и процесс оплодотворения. Мегаспорангий окружен особым защитным покровом – интегументом. Мегаспорангий с окружающим его интегументом называется семязачатком или семяпочкой. После оплодотворения из семяпочки развивается семя. Микроспорангии развиваются на микроспорофиллах, а семязачатки – на мегаспорофиллах. Микро- и мегаспорофиллы у большинства хвойных собраны в более или менее компактные стробилы. Строение их у голосеменных разнообразно. Они бывают женские, мужские, реже обоеполые. Микростробил (“мужской колосок”) состоит из укороченной оси, на которой расположены сильно редуцированные микроспорофиллы. Мегастробил (шишка) состоит из центральной оси, с расположенными на ней кроющими чешуями, в пазухах которых находится так называемая семенная чешуя, на верхней стороне которой находятся семязачатки. Хвойные – растения ветроопыляемые.

Строение семян

Микроспоры (мужские споры 1n) у семенных растений развиваются в пыльцевом мешке и называются пыльцевыми зёрнами или пылинками. Они переносятся на женский гаметофит, как правило, при помощи ветра, прорастая внутрь после попадания на мегаспорангий. Внутри мегаспорангия, называемого семязачатком, развивается мегаспора (женская спора 1n); после оплодотворения мужской гаметой семязачаток превращается в семя (2n). Женский гаметофит, конечно, в очень большой степени зависит от родительского растения, однако в значительно большей степени, чем гаметофит папоротника, устойчив к обезвоживанию. Питательный запас, окружающий семя, используется зиготой при прорастании; семена могут оставаться в состоянии покоя до тех пор, пока не наступят благоприятные условия. Плоды не образуются, но у семени могут развиваться различные приспособления, облегчающие их распространение.

Семя развивается на поверхности семенной чешуи. Оно представляет собой многоклеточную структуру, объединяющую запасающую ткань — эндосперм, зародыш и специальный защитный покров (семенную кожуру). До оплодотворения в центральной части семезачатка имеется нуцеллус, который постепенно вытесняется эндоспермом. Эндосперм гаплоидный и образуется из тканей женского гаметофита.

У саговников и гинкго наружный слой семенной кожуры (саркотеста) мягкий и мясистый, средний слой (склеротеста) твердый, а внутренний слой (эндотеста) к моменту созревания семени пленчатый. Семена распространяются различными животными, которые поедают саркотесту, не повреждая склеротесты.

У тисса и подокарпуса семена окружены мясистым ариллусом — сильно видоизмененной чешуей женской шишки. Сочный и ярко окрашенный ариллус привлекает птиц, которые распространяют семена этих хвойных. Ариллусы многих видов подокарпуса съедобны и для человека.

Значение голосеменных

Значение голосеменных в природе велико. Они, как и все растения, выделяют кислород и поглощают углекислый газ, а также образуют органическое вещество. Образуя леса, часто в холодных регионах (тайга), они создают места обитания и пищу для многих животных. Голосеменные образуют как чисто хвойные леса, так и смешанные (совместно с покрытосеменными растениями-деревьями).

Хвойные на склонах рек и оврагах предохраняют почву от размывания. Сосна выделяет так называемые фитонциды, которые убивают вредные микроорганизмы. Весной хвойные леса задерживают таяние снега. В результате почва получает много влаги. Также хвойные леса ослабляют силу ветров, поглощают шумы, закрепляют песчаные почвы.

Человек широко использует древесину хвойных растений для строительства, изготовления мебели, как топливо. Хвойные являются сырьем для целлюлозно-бумажной промышленности. Древесина лиственницы устойчива к гниению, она отличается долговечностью и прочностью. Лиственница растет на больших территориях в тайге. Красотой отличается древесина тисса и кипариса. Самой ценной древесиной является секвойя (красное дерево).

Из древесины ели изготавливают бумагу. Кедровая древесина используется для изготовления музыкальных инструментов. Хвойные используются в химической промышленности. Из них получают скипидар, канифоль, спирт, лаки, пластмассы, искусственный шелк и др.

Сердцевина некоторых представителей класса саговниковых используется в пищу. Такие растения называют «хлебными деревьями». Их сердцевина содержит много крахмала. Семена некоторых голосеменных употребляются в пищу. Из семян сибирской кедровой сосны получают пищевое масло. Шишки можжевельника (которые больше похожи на ягоды) используют как лекарственное средство. Из хвойных получают некоторые витамины. Из древесины ели получают активированный уголь, который используется при отравлениях. Смола хвойных может быть использована для лечения ран. Из смолы пихты получают камфору, которая используется при лечении заболеваний сердца.

Некоторые хвойные играют роль декоративных растений.

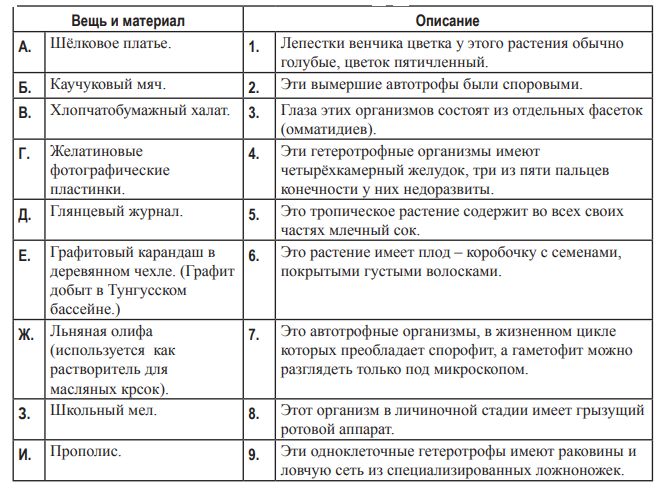

Задание ollbio02920162017

Перед вами список вещей из определенных материалов, в состав которых либо входят сами живые организмы и их части, либо продукт приготовлен при помощи живых организмов (обозначены буквами). Во втором столбце даны зашифрованные описания этих живых организмов (обозначены цифрами).

- Описания каких организмов даны цифрами? Как их используют при приготовлении материалов? Одному организму могут соответствовать несколько описаний!

- Установите соответствие между пунктами первого и второго столбца. Обратите внимание на то, что одной вещи может соответствовать несколько организмов и наоборот.

Организмы, которые могут случайно попасть в материал, не указывайте!

При выполнении задания важно сразу соотнести живые объекты, из которых приготовляют определенные вещи и материалы, и их зашифрованные описания.

1. Лепестки венчика цветка у этого растения обычно голубые, цветок пятичленный. Из всех представленных материалов только льняная олифа приготовляется из семян льна – растения с голубыми цветками. Правильный ответ – Лён. Соответствие: 1 – Ж.

2. Эти вымершие автотрофы были споровыми. Из всех предметов и материалов только мел и графит могут быть продуктом, полученным из вымерших организмов. Из них только графит определённого происхождения является продуктом метаморфизации остатков фотосинтезирующих споровых организмов: папоротников, хвощей и плаунов. Соответствие: 2 – Е.

3. Глаза этих организмов состоят из отдельных фасеток (омматидиев). Этот признак характерен для насекомых. В левом столбце есть два материала, получаемых от насекомых: шёлк и проволис. Таким образом, в описании зашифрованы тутовый шелкопряд и пчела. Соответствие: 3 – А, И.

4. Эти гетеротрофные организмы имеют четырёхкамерный желудок, три из пяти пальцев конечности у них недоразвиты. Строение сердце позволяет сказать, что это – либо птицы, либо млекопитающие. Четырёхкамерный желудок характерен для некоторых представителей Парнокопытных. Он состоит следующих отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга. Строение конечностей также соответствует Парнокопытным. Наиболее вероятно, что дано описание коровы. Из соединительных тканей получают желатин, который используется для производства желатиновых фотографических пластинок. Соответствие: 4 – Г.

5. Это тропическое растение содержит во всех своих частях млечный сок. Из млечного сока получают натуральный каучук. Поэтому может быть зашифровано самое распространённое каучуконосное растение – гевея бразильская. Правильным может быть также ответ фикус эластичный [его используют как каучуконос в Индии]. Соответствие: 5 – Б.

6. Это растение имеет плод – коробочку с семенами, покрытыми густыми волосками. Таким троением обладает коробочка хлопчатника, а волоски, развивающиеся на семенах, используют для производства хлопачтобумажной ткани. Соответствие: 6 – В.

7. Это автотрофные организмы, в жизненном цикле которых преобладает спорофит, а гаметофит можно разглядеть только под микроскопом. Под это описание подходит довольно большой спектр растений. Это Цветковые (Покрытосеменные) и Голосеменные растения. Перечислим цветковые расетния, участвующие в производстве материалов. Тутовое дерево (шелковица) – пища для тутового шелкопряда. Гевея бразильская –каучуконос. Хлопчатник – источник ваты и хлопчатобумажных тканей. Осина – источник мягкой древесины, удобной для отачивания карандашей. Лён – источник льнаяной олифы и льняных тканей. Тополь, берёза и другие деревья, дающие смолистые выделения – с них пчёлы собирают материал, который перерабатывается в прополис. Из Голосеменных ель используют в производстве бумаги. Соответствие: 7 – А, Б,В, Д, Е, Ж, И.

8. Этот организм в личиночной стадии имеет грызущий ротовой аппарат. Такой ротовой аппарат характерен для гусениц, который у имаго претерпевает сильный метаморфоз. У пчёл – грызуще-лижущий аппарат, сохраняющийся во взрослом состоянии. Таким образом, был зашифрован тутовый шелкопряд.

Соответствие: 8 – А.

9. Эти одноклеточные гетеротрофы имеют раковины и ловчую сеть из специализированных ложноножек. Речь идёт о фораминиферах, раковины которых образовали залежи мела. Соответствие: 9 – З.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

Задание EB2718D

Какой хромосомный набор характерен для клеток чешуек мужской шишки и микроспоры ели? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления они образуются.

1) в клетках мужских шишек диплоидный набор хромосом — 2n;

2) в мужской споре (микроспоре) гаплоидный набор хромосом — n;

Так как диплоидные шишки развиваются из диплоидного спорофита, то делаем вывод о том, что происходит митотическое деление.

3) мужские шишки развиваются из диплоидных клеток спорофита (взрослого растения) в результате митоза;

Так как гаплоидная спора образуется из диплоидных клеток шишек, то делаем вывод о том, что произошел мейоз.

4) мужская спора образуется из клеток спорангия в шишках в результате мейоза.

Ответ: см.решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Даниил Романович | Просмотров: 8.2k

Класс Гинкговидные

Класс Гинкговидные