Готовимся к ЕГЭ : задания 17

Задание № 17

1.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Встречи с искусством живописи дарят радость открытия (1) исключительно (2) внимательному и терпеливому зрителю. Посещение художественного музея (3) например (4) требует от нас способности и готовности воспринимать и переживать увиденное.

2.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

На улице нас кольцом окружили собаки и ни малейшего желания (1) кажется (2) не имели признавать в нас знакомых. Их воинственное настроение было (3) видно (4) каждому прохожему.

3.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Следует признать, что мы живём в мире, где человек не застрахован от опасностей. В настоящее время (1) однако (2) накоплен большой опыт в предотвращении последствий катастроф. В Мексике (3) например (4) землетрясения обходятся почти без жертв, потому что с населением постоянно проводятся занятия.

4.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

В природе (1) бесспорно (2) нет ничего музыкальнее наступающего раннего утра. Ещё спят в каменных домах люди, а лес (3) напротив (4) полнится жизнью: начинают радостно петь птицы, шелестит листва, трепещут бабочки.

5.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Почти в каждом зале музея вы (1) наверняка (2) увидите статуи. В скульптуре каждая сторона фигуры (3) без сомнения (4) имеет своё особенное выражение, которое нужно уловить, вглядываясь в творение со всех сторон.

6.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Сегодня в литературе (1) по мнению критиков (2) резко меняется тип писателя и тип читателя. Воспитательная миссия литературы (3) по-видимому (4) уходит в прошлое.

7.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Роман М.Ю. Лермонтова (1) по мнению учёных (2) проникнут единством мысли, и потому его нельзя читать не в том порядке, в каком расположил его сам автор: иначе вы прочитаете две превосходные (3) на мой взгляд (4) повести и несколько не менее превосходных рассказов, но романа знать не будете.

8.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Медведь-камень на реке Тагил представляет собой (1) без сомнения (2) одну из самых высоких скал Среднего Урала. Здесь (3) по преданию (4) зимовал со своим войском Ермак.

9.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Третьяковская галерея (1) как известно (2) называется по имени Павла Михайловича Третьякова – купца, своё богатство употребившего на пользу общества. Увлечённый живописью, он положил начало (3) поистине (4) замечательному собранию картин.

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Зверей в лесу заставляет насторожиться (1) должно быть (2) даже шорох падающих листьев. Очертание строившегося дома (3) казалось (4) похожим на корабль.

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Вот (1) кажется (2) солнце коснулось тихой воды у берега. Океан (3) кажется (4) заснувшим, тихим, не слышно даже плеска волн.

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Когда (1) наконец (2) явилось солнце и разогрело землю, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что (3) казалось (4) на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли.

13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

В такой тишине, когда без кузнечика в траве в своих собственных ушах (1) казалось (2) пели кузнечики (3) наверное (4) с березы, затертой высокими елями, слетел медленно вниз желтый листик.

14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Из всех дорог (1) мне помнится (2) черная лента асфальта, мокрая от росы, и листья ясеня на ней, дорога, по которой (3) мне помнится (4) мы шли утром, и ты боялась, что будет с тобой завтра, а завтра не было, было только сегодня, счастливое сегодня.

15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Слушателей изумила (1) правда (2) об их прошлом, так неожиданно услышанная. Однако (3) рассказчик заметил, что некоторых она (4) конечно (5) очень смутила.

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

По мнению японских исследователей (1) льды в Северном Ледовитом океане в этом году тают быстрее, чем обычно. Это (2) конечно (3) вызывает беспокойство по поводу того, что теперь (4) очевидно (5) площадь не покрытой льдом части океана будет больше.

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Учитель (1) очевидно (2) был прекрасно образован и начитан. По мнению многих (3) его влияние на учеников было (4) очевидно.

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Пустырь простирался почти (1) напротив дома. Неподалеку в пыли купались дворовые собаки, жители не прогоняли их и (3) напротив (4) даже наблюдали эту картину.

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Однако (1) нездоровье природы заставляет сегодня говорить о катастрофическом состоянии флоры, фауны, почвы, воды. Видимо (2) лишь глобальный характер проблем, нерешённость которых угрожает самому существованию человечества, заставил осознать опасность (3) возможной (4) в будущем экологической катастрофы.

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Рита (1) кажется (2) не расстроилась. Ведь (3) эта фраза произнесена (4) между прочим.

21. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Книга была (1) по его словам (2) единственным украшением одиноких вечеров… О приближающемся приезде гостей все поняли (3) по словам (4) и действиям хозяина.

22. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Новая книга известного писателя-публициста (1) может быть (2) вам понравится. Солнце в жаркий июльский день (3) казалось (4) изжелта-красным.

23. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Я (1) признаться (2) не слишком люблю осину с её бледно-лиловым стволом и серо-зелёной металлической листвой. Осина бывает хороша только в ветреный летний день, когда каждый лист её (3) как будто (4) хочет сорваться и умчаться вдаль.

24. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Хорошие книги (1) конечно (2) развивают ум и вырабатывают вкус. В конце апреля (3) всё-таки (4) уже тепло.

25. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М. Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель (3) исключительно (4) с благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта известным критиком.

Ответы:

1) 3,4

2) 1,2

3) 1,2,3,4

4) 1,2,3,4

5) 3,4

6) 1,2.3,4

7)1,2,3,4

9) 1,2

10) 1,2

11) 1,2

12) 3,4

13) 1,2,3,4

14) 3,4

15) 4.5

16) 1,2, 3,4,5

17) 1,2,3

18) 3,4

19) 2

20) 1,2

21) 1,2

22) 1,2

23) 1,2

24) 1,2

25) 1,2

Источники http://rus.reshuege.ru/test?theme=223 Решу ЕГЭ

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege Открытый банк заданий(ФИПИ)

Готовимся к ЕГЭ: задания 17

1.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Встречи с искусством живописи дарят радость открытия (1) исключительно (2) внимательному и терпеливому зрителю.

Посещение художественного музея (3) например (4) требует от нас способности и готовности воспринимать и переживать

увиденное.

2.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

На улице нас кольцом окружили собаки и ни малейшего желания (1) кажется (2) не имели признавать в нас знакомых. Их

воинственное настроение было (3) видно (4) каждому прохожему.

3.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Следует признать, что мы живём в мире, где человек не застрахован от опасностей. В настоящее время (1) однако (2)

накоплен большой опыт в предотвращении последствий катастроф. В Мексике (3) например (4) землетрясения обходятся

почти без жертв, потому что с населением постоянно проводятся занятия.

4.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

В природе (1) бесспорно (2) нет ничего музыкальнее наступающего раннего утра. Ещё спят в каменных домах люди, а лес (3)

напротив (4) полнится жизнью: начинают радостно петь птицы, шелестит листва, трепещут бабочки.

5.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Почти в каждом зале музея вы (1) наверняка (2) увидите статуи. В скульптуре каждая сторона фигуры (3) без сомнения (4)

имеет своё особенное выражение, которое нужно уловить, вглядываясь в творение со всех сторон.

6.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Сегодня в литературе (1) по мнению критиков (2) резко меняется тип писателя и тип читателя. Воспитательная миссия

литературы (3) по—видимому (4) уходит в прошлое.

7.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Роман М.Ю. Лермонтова (1) по мнению учёных (2) проникнут единством мысли, и потому его нельзя читать не в том порядке,

в каком расположил его сам автор: иначе вы прочитаете две превосходные (3) на мой взгляд (4) повести и несколько не менее

превосходных рассказов, но романа знать не будете.

8.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Медведь—камень на реке Тагил представляет собой (1) без сомнения (2) одну из самых высоких скал Среднего Урала. Здесь (3)

по преданию (4) зимовал со своим войском Ермак.

9.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Третьяковская галерея (1) как известно (2) называется по имени Павла Михайловича Третьякова – купца, своё богатство

употребившего на пользу общества. Увлечённый живописью, он положил начало (3) поистине (4) замечательному собранию

картин.

10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Зверей в лесу заставляет насторожиться (1) должно быть (2) даже шорох падающих листьев. Очертание строившегося дома

(3) казалось (4) похожим на корабль.

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Вот (1) кажется (2) солнце коснулось тихой воды у берега. Океан (3) кажется (4) заснувшим, тихим, не слышно даже плеска

волн.

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Когда (1) наконец (2) явилось солнце и разогрело землю, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими

светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что (3) казалось (4) на эту отделку не хватило бы алмазов всей

нашей земли.

13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

В такой тишине, когда без кузнечика в траве в своих собственных ушах (1) казалось (2) пели кузнечики (3) наверное (4) с

березы, затертой высокими елями, слетел медленно вниз желтый листик.

14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Из всех дорог (1) мне помнится (2) черная лента асфальта, мокрая от росы, и листья ясеня на ней, дорога, по которой (3) мне

помнится (4) мы шли утром, и ты боялась, что будет с тобой завтра, а завтра не было, было только сегодня, счастливое

сегодня.

15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Слушателей изумила (1) правда (2) об их прошлом, так неожиданно услышанная. Однако (3) рассказчик заметил, что

некоторых она (4) конечно (5) очень смутила.

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

По мнению японских исследователей (1) льды в Северном Ледовитом океане в этом году тают быстрее, чем обычно. Это (2)

конечно (3) вызывает беспокойство по поводу того, что теперь (4) очевидно (5) площадь не покрытой льдом части океана

будет больше.

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Учитель (1) очевидно (2) был прекрасно образован и начитан. По мнению многих (3) его влияние на учеников было (4) очевидно.

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Пустырь простирался почти (1) напротив дома. Неподалеку в пыли купались дворовые собаки, жители не прогоняли их и (3)

напротив (4) даже наблюдали эту картину.

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Однако (1) нездоровье природы заставляет сегодня говорить о катастрофическом состоянии флоры, фауны, почвы, воды.

Видимо (2) лишь глобальный характер проблем, нерешённость которых угрожает самому существованию человечества,

заставил осознать опасность (3) возможной (4) в будущем экологической катастрофы.

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Рита (1) кажется (2) не расстроилась. Ведь (3) эта фраза произнесена (4) между прочим.

21. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Книга была (1) по его словам (2) единственным украшением одиноких вечеров… О приближающемся приезде гостей все поняли

(3) по словам (4) и действиям хозяина.

22. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Новая книга известного писателя—публициста (1) может быть (2) вам понравится. Солнце в жаркий июльский день (3)

казалось (4) изжелта—красным.

23. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Я (1) признаться (2) не слишком люблю осину с её бледно—лиловым стволом и серо—зелёной металлической листвой. Осина

бывает хороша только в ветреный летний день, когда каждый лист её (3) как будто (4) хочет сорваться и умчаться вдаль.

24. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Хорошие книги (1) конечно (2) развивают ум и вырабатывают вкус. В конце апреля (3) всё—таки (4) уже тепло.

25. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М. Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель (3)

исключительно (4) с благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта известным критиком.

Задание №555.

Знаки препинания со словами и конструкциями. ЕГЭ по русскому

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Встречи с искусством живописи дарят радость открытия (1) исключительно (2) внимательному и терпеливому зрителю. Посещение художественного музея (3) например (4) требует от нас способности и готовности воспринимать и переживать увиденное.

Пояснение:

Встречи с искусством живописи дарят радость открытия ()1 исключительно ()2 внимательному и терпеливому зрителю. Посещение художественного музея(,)3 например(,)4 требует от нас способности и готовности воспринимать и переживать увиденное.

Показать ответ

Источник: ФИПИ. Открытый банк тестовых заданий

Сообщить об ошибке

Тест с похожими заданиями

Задания 16, 17- повторить правила.

Задание 17

1.Расставьте

знаки препинания: укажите

все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Встречи с искусством живописи

дарят радость открытия (1) исключительно (2) внимательному и терпеливому

зрителю. Посещение художественного музея (3) например (4) требует от нас способности и

готовности воспринимать и переживать увиденное.

2.Расставьте

знаки препинания: укажите

все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

На улице нас кольцом окружили собаки и ни

малейшего желания (1) кажется (2) не имели признавать в нас знакомых. Их

воинственное настроение было (3) видно (4) каждому прохожему.

3.Расставьте

знаки препинания: укажите

все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Следует признать, что мы живём в мире, где

человек не застрахован от опасностей. В настоящее время (1) однако (2) накоплен

большой опыт в предотвращении последствий катастроф. В Мексике (3)

например (4) землетрясения обходятся почти без жертв, потому что с населением

постоянно проводятся занятия.

4.Расставьте

знаки препинания: укажите

все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

В природе (1) бесспорно (2) нет ничего

музыкальнее наступающего раннего утра. Ещё спят в каменных домах люди, а

лес (3) напротив (4) полнится жизнью: начинают радостно петь птицы, шелестит

листва, трепещут бабочки.

5.Расставьте

знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях

должны стоять запятые.

Почти в каждом зале музея вы (1) наверняка (2)

увидите статуи. В скульптуре каждая сторона фигуры (3) без сомнения (4)

имеет своё особенное выражение, которое нужно уловить, вглядываясь в

творение со всех сторон.

6.Расставьте

знаки препинания: укажите

все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Сегодня в литературе (1) по мнению критиков (2)

резко меняется тип писателя и тип читателя. Воспитательная миссия литературы

(3) по-видимому (4) уходит в прошлое.

7.Расставьте

знаки препинания: укажите

все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Роман М.Ю. Лермонтова (1) по мнению учёных (2)

проникнут единством мысли, и потому его нельзя читать не в том порядке, в каком

расположил его сам автор: иначе вы прочитаете две превосходные (3) на мой

взгляд (4) повести и несколько не менее превосходных рассказов, но романа

знать не будете.

8.Расставьте

знаки препинания: укажите

все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Медведь-камень на реке Тагил представляет

собой (1) без сомнения (2) одну из самых высоких скал Среднего Урала. Здесь (3)

по преданию (4) зимовал со своим войском Ермак.

9.Расставьте

знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые.

Третьяковская галерея (1) как известно (2)

называется по имени Павла Михайловича Третьякова – купца, своё богатство

употребившего на пользу общества. Увлечённый живописью, он положил начало (3)

поистине (4) замечательному собранию картин.

10.

Расставьте знаки препинания: укажите

все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Зверей в лесу заставляет

насторожиться (1) должно быть (2) даже шорох падающих листьев. Очертание

строившегося дома (3) казалось (4) похожим на корабль.

11. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые.

Вот (1) кажется (2) солнце

коснулось тихой воды у берега. Океан (3) кажется (4) заснувшим, тихим, не

слышно даже плеска волн.

12. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые.

Когда (1) наконец (2) явилось солнце и

разогрело землю, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими

светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что (3) казалось (4) на

эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли.

13. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые.

В

такой тишине, когда без кузнечика в траве в своих собственных ушах (1) казалось

(2) пели кузнечики (3) наверное (4) с березы, затертой высокими елями, слетел

медленно вниз желтый листик.

14. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые.

Из всех дорог (1) мне помнится (2) черная

лента асфальта, мокрая от росы, и листья ясеня на ней, дорога, по которой (3)

мне помнится (4) мы шли утром, и ты боялась, что будет с тобой завтра, а завтра

не было, было только сегодня, счастливое сегодня.

15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые.

Слушателей изумила (1) правда (2) об их

прошлом, так неожиданно услышанная. Однако (3) рассказчик заметил, что некоторых

она (4) конечно (5) очень смутила.

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые.

По мнению японских исследователей (1) льды в

Северном Ледовитом океане в этом году тают быстрее, чем обычно. Это (2) конечно

(3) вызывает беспокойство по поводу того, что теперь (4) очевидно (5) площадь

не покрытой льдом части океана будет больше.

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые.

Учитель (1) очевидно (2) был прекрасно

образован и начитан. По мнению многих (3) его влияние на учеников было (4)

очевидно.

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые.

Пустырь простирался почти (1) напротив дома.

Неподалеку в пыли купались дворовые собаки, жители не прогоняли их и (3)

напротив (4) даже наблюдали эту картину.

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые.

Однако (1) нездоровье природы заставляет

сегодня говорить о катастрофическом состоянии флоры, фауны, почвы, воды. Видимо

(2) лишь глобальный характер проблем, нерешённость которых угрожает самому

существованию человечества, заставил осознать опасность (3) возможной (4) в

будущем экологической катастрофы.

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в

предложении должны стоять запятые.

Рита (1) кажется (2) не расстроилась. Ведь

(3) эта фраза произнесена (4) между прочим.

Художник

Название картины

событие

Исторические деятели на полотне

В.И. Суриков

(1848 — 1916)

мастер исторической живописи, передвижник

«Утро стрелецкой казни»

Казнь участников московского Стрелецкого бунта 1698 года, для подавления которого Петр прервал участие в «Великом посольстве»

Петр I (1682-1725)

В.И. Суриков

(1848 — 1916)

«Боярыня Морозова»

Церковный раскол XVII века

Ф. Морозова — боярыня, сподвижница протопопа Аввакума, лидера сторообрядцев

В.И. Суриков

(1848 — 1916)

«Переход Суворова через Альпы»

Эпизод Швейцарского похода 1799 года во время участия России во 2-й антифранцузской коалиции

А. Суворов

В.И. Суриков

(1848 — 1916)

«Меншиков в Березове»

Опала фаворита Петра I А.Д. Меншикова при Петре II

А.Д. Меншиков — соратник Петра, верховник, сослан при Петре II. Умер в ссылке

В.И. Суриков

(1848 — 1916)

«Покорение Сибири Ермаком»

Поход отряда Ермака против Сибирского ханства (1581-1585) положил начало освоению Сибири

Ермак Тимофеевич

И.Е. Репин

(1844 — 1930)

«Иван Грозный и сын его Иван»

Убийство Иваном Васильевичем Грозным своего сына Ивана Ивановича (одна из версий смерти царевича)

Иван IV (1533 — 1584) и царевич Иван Иванович

И.Е. Репин

(1844 — 1930)

«Правительница Софья Алексеевна в монастыре»

Подавление Стрелецкого бунта 1698 года, казнь восставших под окнами находящейся в заточении в Новодевичьем монастыре царевны Софьи

Софья Алексеевна сестра Петра I, регент при младших братьях в 1682 — 1689

Н.Н. Ге

(1831 — 1894)

«Царь Петр допрашивает царевича Алексея в Петергофе»

События 1718 года, когда Алексей был обвинен в государственной измене, приговорен к смертной казни и скончался в заключении в Петропавловской крепости

Петр I (1682 – 1725), его сын и наследник Алексей Петрович

В.В. Верещагин

(1842 — 1904)

мастер батальной живописи, погиб в начале Русско-японской войны при взрыве броненосца «Петропавловск»

Серия картин по истории Отечественной войны 1812 года.

События Отечественной войны 1812 года.

М.И. Кутузов, Наполеон

В.В. Верещагин

(1842 — 1904)

Туркестанская серия

Серия картин, посвященная присоединению Россией Средней Азии. Написана в основном в Ташкенте и Самарканде

В.В. Верещагин

(1842 — 1904)

«На Шипке все спокойно», «Шипка-Шейновою Скобелев под шипкой»

Картины, посвященные событиям Русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг.

М.Д. Скобелев, легендарный военачальник Русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг.

В.М. Васнецов

(1848 — 1926)

мастер сказочной живописи, передвижник

«Царь Иван Васильевич Грозный»

Единственный исторический портрет работы В.М. Васнецова

Иван IV (1533 — 1584)

А.М. Васнецов

(1856 — 1933)

Картины на исторические сюжеты, многочисленные изображения древней Москвы

М.В. Нестеров

(1862 — 1942)

«Видение отроку Варфоломею»

Сцена из «Жития преподобного Сергия». Самая известная картина из цикла, посвященного художником русскому святому

Преподобный Сергий Радонежский (1314 — 1392)

М.П. Греков

(1882 — 1934)

основоположник советской батальной живописи

«Трубачи Первой конной»

Гражданская война

К.Ф. Юон

(1875 — 1958)

«Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года»

Исторический парад в осажденной гитлеровцами Москве в день двадцать четвертой годовщины Октября

А.А. Дейнека

(1899 — 1969)

«Оборона Петрограда»

Оборона революционного Петрограда в 1919 г. в ходе Гражданской войны от белых и интервентов

А.А. Дейнека

(1899 — 1969)

«Оборона Севастополя»

Художественное отображение героической обороны Севастополя в гг. Великой Отечественной войны (12 сентября 1941 — 9 июля 1942)

А.П. Бубнов

(1908 — 1964)

«Утро на Куликовом поле»

Русские полки перед Куликовской битвой (1380). Картина создана в годы Великой Отечественной войны

М.И. Авилов

(1882 — 1954),

баталист

«Поединок Пересвета с Челубеем»

Поединок русского и татарского воинов перед Куликовской битвой.

Александр Пересвет, монах-воин, по благословению Преподобного Сергия участвовавший в Куликовской битве, в начале которой сразил татарского богатыря Челубея и погиб сам.

И.С. Глазунов

(род. 1930)

«Вечная Россия»

Аллегория русской истории

Государственные деятели, политики, святые, революционеры, писатели, художники, выдающиеся памятники русской культуры

Тестовые задания, которые предлагаю вашему вниманию, аналогичны заданиям ЕГЭ 2016г. в двух вариантах и посвящены контролю пунктуации. Каждое задание первой части от №15 до №19 представлено в пяти вариантах с ответами. Этот материал поможет отработать сложные упражнения и хорошо подготовиться к экзаменам по русскому языку. На выполнение работы рекомендовано отвести 45 минут. Кроме того, дан бланк ответов для учащихся.

| Раздел | Русский язык и Русская литература |

| Класс | 11 класс |

| Тип | Тесты |

| Автор | Белая Л.Н. |

| Дата | 04.02.2016 |

| Формат | doc |

| Изображения | Нет |

Поделитесь с коллегами:

Лидия Николаевна Белая

Готовимся к ЕГЭ.

Пунктуация. Задания №15-№19.

Вариант №2.

Задания№15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.

1.

1) Уже три раза приезжал я в Москву по различным делам и каждый раз приходилось заново привыкать к этому большому шумному городу.

2) Эта машина приводила в движение как воздуходувки и прокатные станки так и все машины прокатного цеха.

3) Дымы дальних пожаров медленно всходили к небу или отдельными кучными облаками летали по горизонту.

4) Везде её встречали весело и дружелюбно и уверяли ее в любви и вечной преданности.

5) Дядя Ерошка и в горы ходил и у русских воровал и в остроге два раза сидел.

2.

1) Волк каждый год линяет да своего обличия не меняет.

2) В слове тысячелетиями накапливаются и живут мысли и опыт народа.

3) Яркое летнее солнце коснулось линии горизонта и всё вокруг внезапно окрасилось в розовые и красные тона.

4) Одна Анютка осталась дома щи варить да горницу прибирать.

5) Молнии разрезали небо и слева и справа и впереди.

3.

1)Марина встала ни свет ни заря и всё равно не успела ни доделать работу ни приготовить ужин.

2)Ему нравилось гулять по паркам и лесам и наблюдать за людьми птицами природой.

3)Над поляной блистали стрекозы и неумолчно трещали кузнечики.

4)Он подложил в костер сухой травы и хворосту и раздул пламя.

5)Ветер на кургане особенно силен и видно отсюда степь до самого горизонта.

4.

1)В городском саду играл духовой оркестр и пел хор ветеранов.

2)Тогдашнею критикою и тогдашнею публикой были равно не поняты как недостатки так и достоинства «Полтавы».

3)Мама приготовила суп и салат и поджарила картошку.

4)То ли какая-то неуловимая песня звенела в памяти то ли весенние запахи не давали покоя.

5)Челкаш завидовал или сожалел об этой молодой жизни или подсмеивался над ней.

5.

1)В азбуке животные и рыбы и птицы разрисованы красками и золотом.

2) Ждал я вас на покос этим летом однако не дождался.

3)Многие набоковские размышления о Пушкине не потеряли значения и актуальности и в наши дни.

4)Любовь к изобразительному искусству проходит через всю жизнь Лермонтова и отражается в его творчестве.

5)Выдающийся русский живописец В. Серов в начале 20 века вводит дамскую шляпку в высокое искусство и в решении художественного образа на некоторых полотнах ей отводится главная роль.

Задания№16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

1.Внук Василь (1) подперев подбородок ладонями (2) и (3) сощурив глаза (4) рассеянно смотрел

на реку, на сосновый лес (5) резко черневший среди пожара зари.

2.Он вспомнил, что (1) уходя (2) не запер дверь на террасу (3) и (4) возвращаясь назад на дачу (5) в сердцах проклинал и себя, и всех гостей.

3.Он (1) стоя на камне (2) расписанном узором лишайника (3) любовался (4) оживающей природой (5) полярной страны.

4.Сказки бабушка сказывает (1) наклонясь к моему лицу (2) и (3) заглядывая в глаза мне расширенными зрачками (4) точно вливая в сердце моё силу.

5.Каштанка (1) увидев кота (2) отскочила, присела и (3) протягивая к нему морду (4) залилась громким лаем.

Задания№17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

1.Если мы сможем найти там машину (1) значит (2) прибудем к месту встречи вовремя.

Любовь для Катерины (3) значит (4) много больше, чем для Варвары.

2.Три дня (1) по крайней мере (2) ушло на закупку необходимого снаряжения, хотя (3) по правде говоря (4) я не люблю зимнюю рыбалку.

3.Но (1) может быть (2) читателю уже наскучило сидеть со мною у однодворца Овсяникова.

Я (3) признаюсь (4) тут ничего не понимаю.

4.Давыдов (1) однако (2) уверен в необходимости поделить всё по справедливости.

Однако (3) Давыдов уверен в необходимости поделить всё по справедливости.

5.Михей поднимает (1) наконец (2) от лаптей свою старую седую голову. Наконец (3) мы встали и опять пошли бродить до вечера.

Задания№18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

1.Когда я сошел утром в Брянске (1) был такой мороз (2) что весь воздух выл от скрипа сапог.

2.Я хочу рассказать (1) как прекрасен цветущий луг рано утром (2) как в шершавых листиках травы накапливается огромная хрустальная капля росы (3) какой яркий темный след остается на лугу от твоих ног.

3.Теплая дружба и преданность становились счастьем (1) потому что каждый понимал каждого (2) и не требовал от другого больше того (3) что он может.

4.Глеб не заметил (1) как наступило утро (2) как пробудились куры и голуби (3) и (4) как затем мало-помалу все ожило.

5.Когда у меня в руках новая книга (1) я чувствую (2) что в мою жизнь вошло что-то новое, живое, говорящее.

Задания№19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

1. По календарю мы прибыли в Болдино в одно время с поэтом (1) и (2) если учесть разницу между новым и старым стилем (3) то дней на десять раньше (4) когда в природе еще везде царил зеленый цвет.

2. В родительском доме все было по-прежнему (1) и (2) если Володе казалось домашнее пространство как будто сузившимся (3) то это только оттого (4) что за годы отсутствия он очень повзрослел и вырос.

3. Над Волгой уже синела летняя ночь (1) и (2) когда мы оказались на берегу (3) то увидели (4) как мерцают вдали огни на мачтах проплывающих теплоходов.

4. Когда художник жил в Крыму (1) он все свое время посвящал созерцанию картин природы (2) и (3) если погода располагала к прогулкам (4) часами изучал на морском берегу рисунок бесконечно бегущих одна за другою волн.

5. Все меня любили (1) хотя я безмерно шалил (3) мне прощалось все (4)что бы я ни сделал.

Пунктуация. Задания №15-№19.

Вариант №2.

КЛЮЧИ

№15

№16

№17

№18

№19

1.

1,2

145

12

12

1,3,4

2.

1,3

1245

1234

123

1,3,4

3.

1,5

123

1234

13

1,3,4

4.

2,4

14

12

12

1,3,4

5.

2,5

1234

12

12

1,2,3,4

Бланк ответов

Фамилия, имя ученика_______________ _________________

Класс_____________________

Вариант___________________

Дата______________________

№ п/п

№15

№16

№17

№18

№19

1.

2.

3.

4.

5.

Оценка _________________

Бланк ответов

Фамилия, имя ученика_______________ _________________

Класс_____________________

Вариант___________________

Дата______________________

№ п/п

№15

№16

№17

№18

№19

1.

2.

3.

4.

5.

Оценка _________________

5

Искусство, его формы

Понятие искусства:

-

специфическая форма человеческой деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах;

-

практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей;

-

высокая степень мастерства.

Предмет искусства – человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических условиях.

Виды искусства: архитектура (зодчество), живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, литература, музыка, театр, цирк, балет, кино, фотоискусство, эстрада.

Особенности искусства:

1. Оно образное и наглядное

2. У искусства свои специфические средства, при помощи которых происходит создание художественных образов (слово; звук; цвет и т.д.)

3. большая роль воображения и фантазии познающего субъекта. ( человека который создает предмет искусства и человека который в последствии его рассматривает, изучает)

Функции искусства:

-

общественно-преобразующая (оказывая идейно-эстетическое воздействие на людей, включает их в направленную деятельность по преобразованию общества);

-

художественно-концептуальная (анализирует состояние окружающего мира);

-

воспитательная (формирует личность, чувства и мысли людей);

-

эстетическая (формирует эстетические вкусы и потребности человека);

-

утешительно-компенсаторная (восстанавливает в сфере духа гармонию, утраченную человеком в реальной действительности, способствует сохранению и восстановлению психического равновесия личности);

-

предвосхищения (предвосхищает будущее);

-

внушающая (воздействует на подсознание людей, на человеческую психику);

-

гедонистическая (доставляет людям удовольствие);

-

познавательная (отражает и осваивает те стороны жизни, которые труднодоступны науке).

Самые известные шедевры мировой живописи:

«Мо́на Ли́за», она же «Джоко́нда» Леонардо да Винчи, 1503-1505 г.

Лувр

Скоро уж четыре столетия, как Мона Лиза лишает здравого рассудка всех, кто, вдоволь насмотревшись, начинает толковать о ней.

— Грюйе, конец XIX века

Искусствовед Борис Виппер : «Если мы спросим себя, в чём заключается великая притягательная сила „Моны Лизы“, её действительно ни с чем не сравнимое гипнотическое воздействие, то ответ может быть только один — в её одухотворенности. В улыбку „Джоконды“ вкладывали самые хитроумные и самые противоположные интерпретации. В ней хотели читать гордость и нежность, чувственность и кокетство, жестокость и скромность. Ошибка заключалась, во-первых, в том, что искали во что бы то ни стало индивидуальных, субъективных душевных свойств в образе Моны Лизы, тогда как несомненно, что Леонардо добивался именно типической одухотворенности. Во-вторых, — и это, пожалуй, ещё важнее — одухотворенности Моны Лизы пытались приписать эмоциональное содержание, между тем как на самом деле она имеет интеллектуальные корни. Чудо Моны Лизы заключается именно в том, что она мыслит; что, находясь перед пожелтевшей, потрескавшейся доской, мы непреоборимо ощущаем присутствие существа, наделенного разумом, существа, с которым можно говорить и от которого можно ждать ответа»

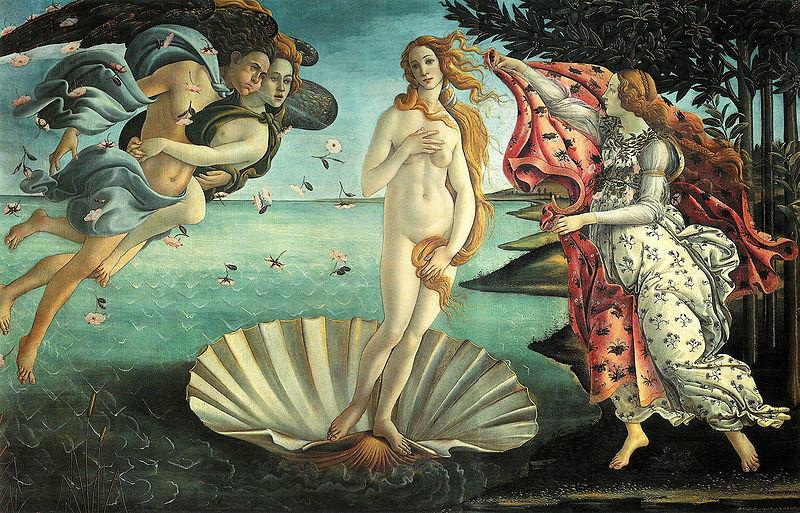

Рождение Венеры — Сандро Боттичелли, 1482—1486 гг.

Уффици, Флоренция

«Рождение Венеры» — одна из немногих картин Боттичелли с изображением обнаженных женщин, сохранившаяся до наших дней. В «Рождении» Сандро Боттичелли изобразил образ Афродиты Урании — небесной Венеры, дочери Урана, рожденной из моря без матери.

Тема взята из античной литературы, точнее, из «Метаморфозов» Овидия. На картине запечатлено не столько само рождение, сколько последовавший за тем момент, когда обнажённая богиня достигает берега в раскрытой раковине. Слева от нее летят бога ветров, справа, на берегу, Венеру встречает с одеждами в руках нимфа времен года Ора. Под ее ногами цветут фиалки – символ обновления природы.

Среди других литературных ориентиров – поэма «Стансы» Анджело Полициано, современника Боттичелли и главного поэта-неоплатоника из окружения Медичи. Неоплатонизм – философское течение популярное в эпоху Возрождения, которое пыталось найти точки соприкосновения между культурным наследием античного мира и христианством.

Философская трактовка произведения согласно неоплатонизму следующая: рождение Венеры – это символ рождения любви, наивысшей добродетели и духовной красоты, которая является движущей силой жизни.

Считается, что моделью для Венеры была Симонетта Веспуччи, возлюбленная Джулиано Медичи, младшего брата флорентийского правителя Лоренцо Медичи, считавшаяся первой красавицой Флоренции.

Тайная вечеря — Леонардо да Винчи, 1495—1497 гг.

Санта-Мария делле Грацие, Милан

«Тайная вечеря» — знаменитая фреска итальянского художника Леонардо да Винчи в миланском монастыре Санта-Мария делле Грацие, изображающая Иисуса Христа и апостолов, она открывает целую эпоху Высокого Возрождения в истории живописи.

К миланской росписи Леонардо готовился тщательно и долго, «Тайная вечеря» стала его самым зрелым и законченным произведением. Основной задачей, которую поставил себе Леонардо в «Тайной вечере», была реалистическая передача сложнейших психических реакций на слова Христа: «Один из вас предаст Меня». Леонардо выполнил множество набросков, в которых изучал позы и жесты отдельных фигур. Обдумывая сюжет картины, он не только выполнял наброски, но и записывал свои мысли о действиях каждого отдельного персонажа.

«Тайная вечеря» привлекла его не своим догматическим содержанием, а возможностью развернуть перед зрителем большую человеческую драму, показать различные характеры, вскрыть душевный мир человека и точно и ясно обрисовать его переживания. Он воспринял «Тайную вечерю» как сцену предательства и поставил себе целью внести в это традиционное изображение то драматическое начало, благодаря которому оно приобрело бы совсем новое эмоциональное звучание.

Сотворение Адама — Микеланджело, около 1511 г.

Сикстинская капелла, Ватикан

Фреска «Сотворение Адама» — одна из самых сильных композиций росписи Сикстинской капеллы, посвященных сюжетам книги Бытия. В бесконечном пространстве летит Бог-Отец, окружённый бескрылыми ангелами, с реющей красной туникой. Правая рука вытянута навстречу руке Адама и почти касается её. Лежащее на зелёной скале тело Адама постепенно приходит в движение, пробуждается к жизни.

Вся композиция сконцентрирована на жесте двух рук. Рука Бога дает импульс, а рука Адама принимает его, давая всему телу жизненную энергию. Тем, что их руки не соприкасаются, Микеланджело подчеркнул невозможность соединения божественного и человеческого. В образе Бога, по замыслу художника, преобладает не чудесное начало, а гигантская творческая энергия. В образе Адама Микеланджело воспевает силу и красоту человеческого тела. Фактически, перед нами предстаёт не само сотворение человека, но момент, в который тот получает душу, страстное искание божественного, жажду познания.

Вавилонская башня — Питер Брейгель Старший, 1563 г.

Музей истории искусств, Вена

В основу «Вавилонской башни» положен библейский сюжет о строительстве Вавилонской башни, которая была задумана людьми, чтобы достичь своей вершиной неба. Чтобы усмирить их гордыню, Бог смешал их языки, так что они больше не могли понимать друг друга и рассеял их по всей земле, таким образом, строительство не было завершено. Питер Брейгель создал как минимум две картины на этот сюжет. Мораль его «Вавилонских башен» — бренность всего земного и тщетность стремлений смертных сравниться с Господом.

Известно, что в 1553 г. англичанин Брейгель побывал в Риме. В его «Вавилонской башне» легко узнаваем римский Колизей с его типичными чертами римской архитектуры: выступающими колоннами, горизонтальными ярусами и двойными арками. Башня окружена строительными бараками, кранами, подъёмниками, использовавшимися в те времена, лестницами и строительными лесами. А вот местность, где возводится Вавилонская башня, своими равнинами и морем очень напоминает Нидерланды.

Свобода, ведущая народ — Эжен Делакруа, 1830 г.

Лувр, Париж

Французский художник Эжен Делакруа создал картину «Свобода, ведущая народ» по мотивам июльской революции 1830 года, положившей конец режиму Реставрации монархии Бурбонов. В центре картины изображена женщина с триколором и ружьем, олицетворяющая свободу. Обнаженная грудь символизирует самоотверженность французских людей того времени, которые с «голой грудью» шли на врага.

После многочисленных подготовительных эскизов ему потребовалось всего три месяца, чтобы написать картину. В письме брату 12 октября 1830 года Делакруа пишет: «Если я не сражался за Родину, то я хотя бы буду для неё писать». Впервые «Свобода, ведущая народ» была выставлена в Парижском салоне в мае 1831 года, где картина была восторженно принята и тотчас куплена государством. Из-за революционного сюжета полотно в течение около 25 лет не выставлялось на публике.

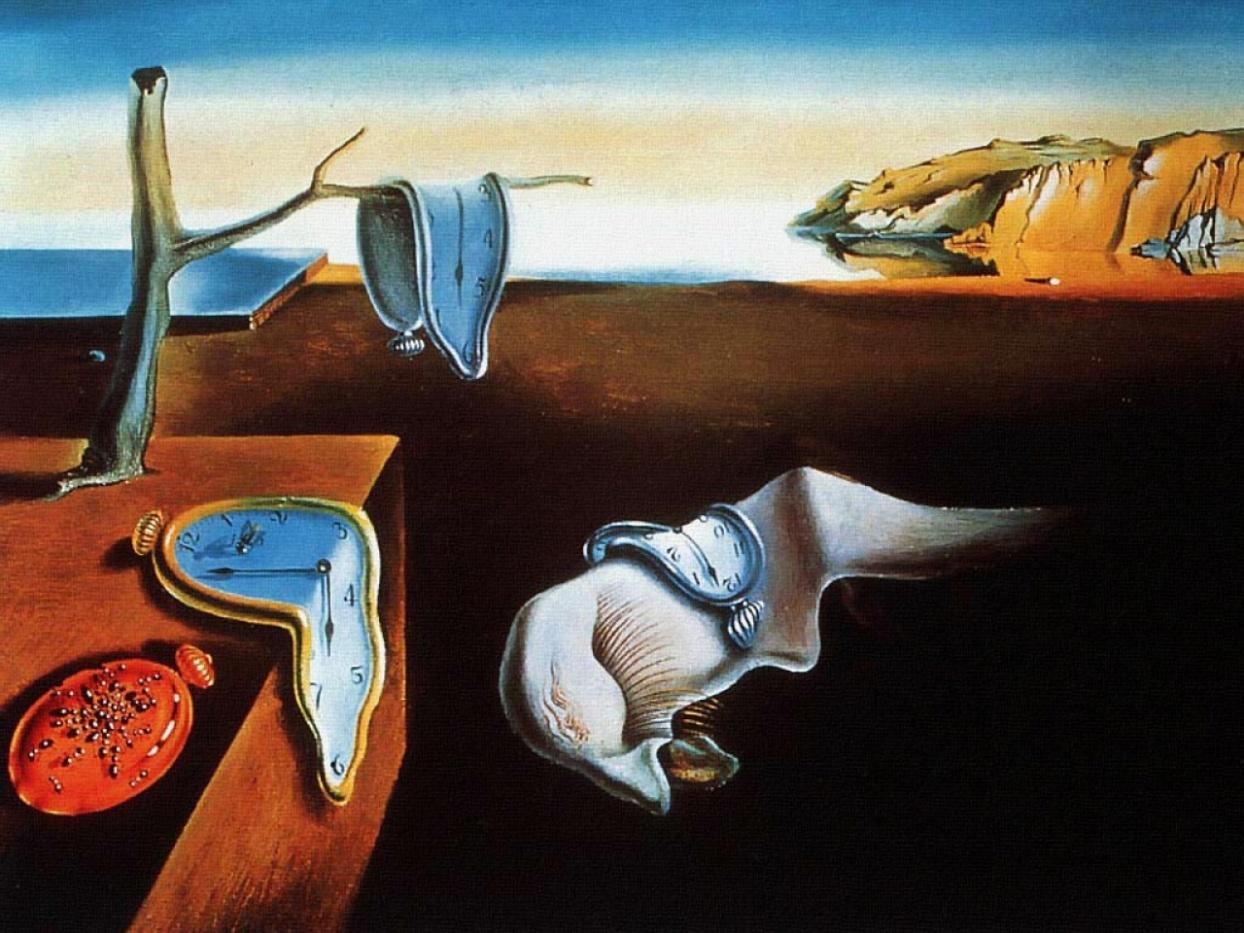

Постоянство памяти, Сальвадор Дали, 1931 г.

Музей современного искусства, Нью-Йорк

«Постоянство памяти» (исп. La persistencia de la memoria, 1931) — одна из самых известных картин художника Сальвадора Дали.

Известна также как «Мягкие часы», «Твердость памяти» или «Стойкость памяти».

Эта небольшая картина (24×33 см) — вероятно, самая известная работа Дали. Размягченность висящих и стекающих часов — образ, выражающий уход от линейного понимания времени. Здесь присутствует и сам Дали в виде спящей головы. Сообразно своему методу, художник объяснял происхождение сюжета размышлением о природе сыра камамбер; пейзаж с Порт Лигат был уже готов, так что написать картину было делом двух часов. Вернувшись из кино, куда она ходила в тот вечер, возлюбленная художника, Гала совершенно правильно предсказала, что никто, раз увидев «Постоянство памяти», уже его не забудет. Написанию картины, по-видимому, могли способствовать ассоциации, возникавшие у Дали при виде плавленого сыра (на это указывает его высказывание).

Учимся формулировать

проблему, комментарий, авторскую позицию, обоснование

NEW

Сочинение ЕГЭ 2022 на 25 баллов

Интерактивные чек-листы ЕГЭ 2022

NEW

ЗАДАНИЕ 1 ЕГЭ 2022

Пособие «Анализ текста. Задание 1-3, 22-26 ЕГЭ»

ИСКЛЮЧИТЬ/ЗАМЕНИТЬ

300+ заданий 6 ЕГЭ

ЕГЭ-навигатор 2022

Чек-лист подготовки к ЕГЭ по русскому языку 2022

СКИДКА

Исключения и трудности ЕГЭ 2022

ОГЭ-навигатор 2022

Чек-лист подготовки к ОГЭ по русскому языку 2022

СКИДКА

1000 НАРЕЧИЙ

Слитно, раздельно, через дефис

200+ аргументов для сочинения ОГЭ

Проверка сочинения и изложения ОГЭ 2022

NEW

Проверка сочинения ЕГЭ 2022

NEW

Задание 17 ЕГЭ по русскому языку 2022. Теория и практика. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями).

Задание 17 проверяет знания по теме: Обособленные члены предложения.

Материалы для подготовки к ЕГЭ:

- Теория ЕГЭ по русскому языку

- Решать тесты ЕГЭ по русскому языку

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

В 1878 году (1) показанная на VI передвижной выставке (2) картина «Московский дворик» принесла В.Д. Поленову славу (3) явив рождение в русской живописи нового жанра (4) названного «интимным» пейзажем.

1. Выделите грамматическую основу и второстепенные члены предложения (определения, дополнения и обстоятельства)

2. При работе с определениями найдите определяемые слова (слова, от которых задается вопрос к определению) и зависимые слова (слова, к которым задаются вопросы от определений). От положения определений по отношению к определяемым словам и наличия зависимых слов будет зависеть постановка запятой.

а) Если перед нами определение без зависимых слов, вспомните правило обособления одиночных определений (согласованных и несогласованных).

Не забывайте о том, что определения тоже могут быть однородными и неоднородными.

б) Если у определения есть зависимые слова, значит перед нами причастный оборот и необходимо вспомнить, когда причастный оборот выделяется запятой/запятыми, а когда нет.

Не забывайте о том, что причастные обороты тоже могут быть однородными.

3. При работе с деепричастиями/деепричастными оборотами важно выделить глагол, от которого задается вопрос к деепричастию/деепричастному обороту.

4. Примените правила к каждому отдельному случаю, вспомните исключения и сложные случаи постановки запятой. (Не забывайте о том, что все второстепенные члены предложения могут быть однородными, независимо от того, оборот перед нами или отдельно взятое определение/обстоятельство)

5. Еще раз проверьте и внесите ответы в бланк.

Обособление – выделение второстепенных членов.

В качестве обособленных членов предложения могут выступать:

- Определения

- Обстоятельства

- Дополнения

Определения — второстепенный член предложения, обозначающий признак предмета и отвечающий на вопросы какой? чей? который?

По характеру связи определения с определяемым словом различают:

- Согласованные определения

- Несогласованные определения

- Приложения

Согласованные определения – это определения, которые согласуются с определяемым словом в числе и падеже, а в единственном числе еще и в роде. Могут быть выражены: полными прилагательными и причастиями, притяжательными местоимениями (кроме его, ее, их), порядковыми числительными.

Согласованные определения (обороты и одиночные определения)

| Выделяются запятыми | Не выделяются запятыми |

| Определительный оборот (причастный или прилагательный оборот), два и более одиночных определения, если стоят ПОСЛЕ определяемого слова.

Примеры: |

Определительный оборот, если стоит ДО определяемого слова, не имеет добавочного обстоятельственного значения и не относится к личному местоимению

Примеры: |

| Определительный оборот, а также одиночное причастие, если стоит ДО определяемого слова и

1.Относится к личному местоимению. Примеры: 2. Имеет добавочное обстоятельственное значение (причины, времени, уступки). Примеры: |

Одиночные прилагательные и причастия, входящие в состав сказуемого.

Пример: |

| Одиночные определения ДО и ПОСЛЕ определяемого слова, выраженного личным местоимением.

Примеры: |

Одиночные определения, стоящие ПОСЛЕ отрицательных и неопределенных местоимений.

Примеры: |

| Два и более одиночных определения, если они отделены от определяемого слова другими членами предложения.

Примеры: |

Между однородными определительными оборотами не ставится запятая.

Жизнь, лишенная нравственных начал и сведенная к выживанию, недостойна человека (Д. Быков).

Несогласованные определения выражаются существительными в косвенных падежах без предлогов и с предлогами, притяжательными местоимениями (его, ее, их), наречиями, неизменяемыми прилагательными и сравнительной степенью прилагательных, инфинитивом, количественным числительным в И.п, синтаксически цельными словосочетаниями.

| Выделяется запятыми несогласованное определение: | Пример |

| Если оно включено в ряд однородных членов с согласованным определением. | Справа, у подножия сопок, расстилалось большое поле, покрытое высокой, в рост человека, травой (А. Чаковский). Русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным (А. Чехов). |

| Если относится к личному местоимению. | С алым соком ягоды на коже, нежная, красивая, была на закат ты розовый похожа и, как снег, лучиста и светла (С. Есенин). |

| Если выражено формой простой сравнительной степени прилагательного. | Длинная, ниже колен, рубаха старика ослепительно белела под луной (Шукшин) |

| Если относятся к собственным именам. | Надя, уже в шляпе и пальто, пошла наверх (А. Чехов). Магда, в коротком, ярко-красном платье, с открытыми рукавами, улыбаясь, взглянула в зеркало, потом повернулась на одной ноге, приглаживая затылок (В. Набоков). |

| ПРИЛОЖЕНИЯ ОБОСОБЛЯЮТСЯ | Примеры |

| Любые приложения при личных местоимениях. | В вопросе фельдшера послышался тайный упрёк ему, командиру, словно он был виновником происшедшего. (В. Быков) Тебя, Офелию мою, увел далеко жизни холод, и гибну, принц, в родном краю, клинком отравленным заколот (А. Блок). |

| Распространенное приложение (в любой позиции), если оно относится к имени нарицательному. | Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною? (А. Пушкин.) Звезды, живые цветы неба, горели над нами (М. Горький). |

| Обособляются любые приложения, которые присоединяются словосочетаниями (по имени, по фамилии, по прозвищу, по происхождению, родом и др.), пояснительными союзами то есть, а именно, или (= то есть), как. | И вот однажды приезжают два цыгана, один дедушкин знакомый, по имени Никифор. (А.Рыбаков) Там одна женщина Елена, по фамилии Перпенти, самая первая научилась из асбеста нитки прясть, и Наполеону, когда он был в Итальянской земле, поднесла, говорят, неопалимый воротник. (П.П. Бажов) |

| Распространённые приложения, относящиеся к имени собственному и стоящие после него. | На московский престол взошла Елена, племянница Михаила Глинского. (А. Пашкевич) |

| Распространённые приложения, стоящие перед именем собственным и имеющие добавочное значение причины. | Театра злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис, Онегин полетел к театру (А. Пушкин) Человек энциклопедических знаний, Анненский обладал душою бесконечно сочувствующей чужой боли (С. Федякин) |

| Приложения, выраженные именем собственным, если они имеют характер уточнения или пояснения (перед приложением можно подставить А ИМЕННО, ТО ЕСТЬ, А ЗОВУТ ЕГО) | Не приходится вам некий мальчик, Тимур Гараев, родственником? (А. Гайдар) Владеет золотом престрашный змей, а зовут его Дайко. (П. Бажов) |

| Выделяются запятыми | Не выделяются запятыми |

| Деепричастные обороты, независимо от их расположения.

Примеры: !!! Частицы ТОЛЬКО, ЛИШЬ включаются в деепричастный оборот (запятая ставится перед частицей) Примеры: |

Деепричастия и деепричастные обороты, представляющие собой фразеологический оборот.

Примеры: |

| Одиночные деепричастия, если сохранили свою глагольность (т.е. обозначают добавочное действие), независимо от их расположения.

Примеры: |

Деепричастия и деепричастные обороты, утратившие свою глагольность. (близкое по функции наречию)

Примеры: |

| Обстоятельства, выраженные существительными с предлогами НЕСМОТРЯ НА, НЕВЗИРАЯ НА

Примеры: |

Деепричастие или деепричастный оборот, стоящий в ряду однородных членов предложения, выраженных другими частями речи.

Пример: |

| Обстоятельства, выраженные существительными с предлогами благодаря, вопреки, ввиду, в целях, в связи с, во избежание, вследствие, по случаю, по причине, при наличии, согласно с, в отличие от, в противоположность, наподобие, при условии, в силу, за отсутствием, независимо от и др. обособляются, если стоят перед сказуемыми.

Примеры: |

Деепричастие, которое в составе определительной придаточной части имеет в качестве зависимого слова союзное слово который.

Пример: |

Если деепричастных оборот стоит после союзов (кроме А) или союзных слов, то отделяются от них запятой:

Примеры:

Нагибаясь к гривам, они хлестали коней и, уходя от выстрелов из оврага, помчались к лесу (А. Толстой).

Катер вышел в море, но, широко загибая на юг, простучал мимо старого парусника, стоявшего на якоре (К. Паустовский)

Если деепричастный оборот стоит после союза А и его нельзя отделить от союза, то между союзом А и деепричастным оборотом запятая не нужна.

Примеры:

Скворцы постоянно дрались с галками, а успокоившись ненадолго, рассиживались на ветвях вековой липы… (К. Паустовский.)

Арбуз, если нет ножа, просто колют о колено, а надколов, разрывают руками (Ю. Домбровский).

Если деепричастия и деепричастные обороты соединены союзами И, ДА (=И), ИЛИ, ЛИБО и относятся к одному глаголу в предложении, то они являются однородными, поэтому запятая перед союзом ставится не будет.

Примеры:

А над лесами мчалось, не отставая от поезда и дымясь от нестерпимо ярких звезд, осеннее полуночное небо (К. Паустовский).

Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него (Л. Толстой).

Сверкая и искрясь, осыпался иней с древесных вершин, сбитых падением самолета (Б. Полевой).

Если деепричастия и деепричастные обороты относятся к разным глаголам в предложении, то они не являются однородными, поэтому каждый деепричастный оборот будет выделяться запятой с двух сторон, независимо от союзов.

Примеры:

Надежда на цыпочках прошла через две комнаты, не снимая пальто, и, откинув тяжелые темные портьеры, оказалась в ярко освещенном кабинете (А. Родин).

Как обособленные дополнения рассматриваются обороты, включающие предлоги и предложные сочетания кроме, наряду с, помимо, (не) исключая, за исключением, включая, сверх, вместо.

| Дополнения выделяются запятыми | Примеры |

| Если находятся в абсолютном начале предложения | Кроме него да матери, работников у них не было. (В. Быков) |

| Если находятся между подлежащим и сказуемым. | Изабелла, кроме диковатости, пожалуй, ничем не выделялась среди них… (В. Астафьев) |

| Если разрываются управляющее и управляемое слово | Я оказался, наряду с другими, в колонне демонстрантов. |

- Решать варианты ЕГЭ

- РЕШАТЬ ЗАДАНИЕ 17

В мы рассказали о том, как решать задания 18. В этой статье поговорим о задании 19 ЕГЭпо истории. Первое, что сразу скажу, это задание надо выполнять, основываясь на задании 18, так как они взаимосвязаны. Вообще, считаю, что абитуриентам повезло, так как в тесте ЕГЭ всего 2 задания на культуру.

Итак разберем конкретное задание 19 ЕГЭ по истории, чтобы дать конкретные рекомендации.

Эта иллюстрация относится к заданию 18. В задании следующие варианты ответа, из которых надо выбрать две штуки:

Верными ответами в задании будут

1,5

.

Теперь собственно задание 19 ЕГЭпо истории:

Задание 19 ЕГЭ по истории: какая из представленных ниже картин относится к тому же стилю (направлению) в живописи, что и предшествующая картина?

Получается, что надо сначала определить, в каком стиле работали художники «Товарищества передвижных выставок», или хотя бы в каком стиле написана картина в задании 18. Лично я рекомендую научиться определять художественные стили по самой картине. Если картина «похожа на реальность» — это реализм…

На первый взгляд кажется бредом, однако, если вы изучите мой видеокурс «История России. Подготовка к ЕГЭ на 100 баллов»

, то поймете, о чем я говорю. Стиль картины с Суворовым — реализм. Особо эрудированные ребята вспомнят, что автор картины В.И. Суриков. Вообще рекомендую изучить основные картины известных художников, прямо наглядно, как и творения архитекторов!

Теперь определим в данном задании 19 ЕГЭ по истории, какая картина написана в стиле реализма? Само собой первая — картина Иванова явление Христа народу. Картина «Тройка» написана в социально-бытовом жанре, который стал популярен в культуре во второй половине 19 века, картина под номером три — явно не относится к реализму: написана мазками, больше походит на импрессионизм.

В стиле реализма написана только одна из представленных картин: картина Иванова Явление Христа народу.

На основании сказанного можно сказать, что выполняя задание 19 ЕГЭпо истории надо знать основные художественные стили, к какой эпохе они относились и какие произведения им соответствуют. Планирую выпуск подобного рода справочных материалов в самом ближайшем будущем.!

В приведенном выше задании 19 по истории не обязательно знать авторов произведений, но ориентироваться в стилях надо уметь… Вообще, неплохое задание… Жаль, что абитуриенты как правило воспринимают такие задания как «обязаловку»… Ведь ориентироваться в произведениях культуры своей страны, думаю, важный компонент гражданственности любого гражданина. Вы не согласны? Пишите свои мнения в комментариях. Охотно подискутирую!

Сделаем ещё одно задание 18 ЕГЭ по истории:

Смотрим на картинку, узнаем Новгород Великий по обозначению храма Святой Софии, которое находится в левом нижнем углу, реке Волхов и прочему. Выбираем правильные ответы: 4,5

Если не ясно, почему ответы такие — пишите в комментах объясню 😉

Теперь, собственно задание 19 ЕГЭ по истории:

Толковым пацанам и девчонкам сразу ясно, что верный ответ находится по номером 1, так как это памятник тысячелетия Руси, который находится в Великом Новгороде.

Таким образом, видим, что в задании 19 ЕГЭ по истории проверяется не только знание картин, стилей, но также и памятников, архитектурных сооружений: ну должен же толковый гражданин знать, какие вещи находятся в его стране? Конечно было бы идеально организовать поездку для учеников, сдающих ЕГЭ по истории

в этом году, чтобы они вживую увидели, как прекрасна Россия… Но пока это из области фантастики…

P.S.

В связи с возникшим обсуждением задания с картинами, пояснение:

Реализм — стиль в искусстве «возникший» в 50-х годах 19 века. Его отличает реалистичное изображение жизни людей.

Если рассуждать формально, то да, картина «Тройка» — бесспорное творение в стиле реализма, автор которой В.Г. Перов был участником движения Товарищества передвижных выставок. На картине изображены дети, тянущие повозку — отражение реалий России того времени, когда детский труд был в порядке вещей.

Если же говорить о картине Иванова «Явление Христа народу», то художник во многом предвосхитил развитие реализма в России, написав эту картину. Герои картины также отражают эпоху художника, передают реальную жизнь людей в России.

Таким образом, сложность задания в том, что обе картины как бы относятся к реализму. Чтобы не допускать подобной ошибки требуется знать состав Товарищества передвижных выставок и их основные произведения. Вместе с этим, задание, на мой взгляд является не совсем корректным.

Однако, конечно, с точки зрения школьной программы, целесообразно выбрать ответ под цифрой «2», под которой изображена картина «Тройка». Благодарю участников обсуждения за внесение ясности в решение тестового задания!!

С уважением,

автор сайта Андрей Пучков

Задание номер 19 — это всегда задание на множественный выбор. Нам предоставляют четыре изображение и критерий, по которому мы должны их рассортировать.

Это может быть что угодно: от деятелей искусства до памятников архитектуры. Это моментами сильно усложнит нашу задачу. Разобраться, к примеру, с марками гораздо проще, чем со стилем архитектурного сооружения. Однако на все есть свои уловки и подсказки.

За этот номер мы получаем всего лишь 1 балл. Наличие одной ошибки сразу же обнулит нам задание, поэтому подходить к выбору ответа на него стоит крайне осторожно!

Внимательно отнеситесь к тексту самого задания, потому как к каждым картинкам дается определенная задача, и нередко они отличаются от друг друга. Это может легко запутать вас, если задание было понято неверно.

Алгоритм выполнения задания

- Внимательно читаем текст задания

- Знакомимся с критерием сортировки

- Изучаем представленные изображения

- Выявляем соответствие предложенному критерию

- Проверяем свой вариант выполнения задания

- Записываем ответ

Разбор типовых заданий №19 ЕГЭ по истории

Первый вариант задания (демонстрационный вариант 2018 года)

Какие из представленных монет посвящены юбилеям событий, произошедших при жизни военного деятеля, изображённого на марке? В ответе запишите две цифры, которыми обозначены эти монеты.

Как вы могли заметить, это задание напрямую связано с предыдущим. В прошлом задании на марке был изображен Тухачевский. Именно с его эпохой нам и предстоит работать.

Нам нужно определить, какие события, из указанных на монетах, произошли при жизни Тухачевского (1893-1963).

Итак, на первой монете мы видим эмблему “”20-летие победы над фашистской Германией”, однако во время ВОВ Тухачевский уже не жил, значит это событие нам не подходит.

Отсюда мы можем сделать вывод, что оставшиеся две монеты нам подходят: это становление парламентаризма (т.е. созыв первой Государственной Думы в 1906 году, и Октябрьская революция в 1917 году).

Второй вариант задания (сборник Артасова)

Какие из зданий, представленных ниже, были построены в годы царствования правителя, в честь рождения которого была сооружена изображенная выше церковь?

Здесь мы видим, что критерием нашей оценки стало еще одно изображение, а точнее события связанные с запечатленным архитектурным памятником.

В качестве критерия выступает церковь Вознесения Господня в Коломенском. Она была построена в честь рождения Ивана Грозного, а значит нам необходимо отобрать те сооружения, которые были построены при его жизни.

На первой картинке изображена колокольня Ивана Великого, которая входит в состав архитектурного ансамбля Московского Кремля.Она была построена в 1510х годах по проекту архитектора Бона Фрязина, что произошло до рождения Ивана IV.

На второй картинке мы видим Успенский собор Московского Кремля, который был построен в 1475-1479 годах под руководством А.Фиораванти.

Методом исключения мы имеем право предположить, что оставшиеся две картинки нам подходят. На них изображены Покровский собор (№3) , который был построен Иваном Грозным в честь взятия Казани, и Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи, построенный в 1553-1554 годах.

Ответ: 34

Третий вариант задания (сборник Артасова)

Какие памятники архитектуры построены в том же стиле, что и приведенный на изображении справа? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

Это задание немного сложнее всех предыдущих, потому как опирается исключительно на знания культуры и ее особенностей.

Критерием для нашей сортировки стал стиль, в котором построен храм, изображенный справа. Это церковь Вознесения в Коломенском, которая построена в шатровом стиле. Сам шатер- это завершение центрического сооружения в виде четырехгранной пирамиды или конуса.

Теперь нам достаточно просто взглянуть на картинки и понять, что в шатровом стиле выполнены два последних сооружения (это Собор Архангела Михаила в Новгороде (№4) и Церковь Рождества Богородицы в Путинках (№3)).

Ответ: 34

Четвертый вариант задания (сборник Артасова)

Укажите памятники архитектуры, построенные в том веке, к которому относится правление монарха, изображённого на марке. В ответе запишите две цифры, под которыми указаны эти памятники архитектуры.

Итак, на марке у нас изображен Иван Грозный. В том же веке, как мы уже выяснили, в честь его рождения была построена церковь Вознесения в Коломенском. Эта церковь попадается в зданиях очень часто, поэтому стоит хорошо ее запомнить.

Кроме того, нам подходит Собор Василия Блаженного, который был построен 1555 году.

Оставшиеся варианты — это Софийский Собор в Новгороде (989 г.)(№3), и церковь Покрова в Филях (1690 г.)(№1).

История в 2018 году является экзаменом по выбору. Подготовка в ЕГЭ по истории, как и подготовка к другим экзаменам в первую очередь требует ответственности, организованности, грамотного распределения времени и сил.

Готовиться к экзамену начинай уже с 10 класса. Чтобы за два года к экзамену иметь хорошую базу знаний.

Изменения в КИМ ЕГЭ 2019 г. по истории:

- Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.

- В задание 21 добавлено дополнительное условие, определяющее требование к оформлению ответа. Соответственно, дополнены критерии оценивания задания 21.

С чего начать подготовку по истории?

1. Теория.

Для изучения теории используй дополнительную литературу в печатном и электронном виде, документальный кинематограф, материалы на веб ресурсах. На нашем веб ресурсе в разделе «Задания» собрано свыше 10 типовых заданий, разработанных учителями, на основе демоверсии от ФИПИ (официальный проект) прошлых лет.

Для каждого задания прописано что необходимо знать для его выполнения. направит тебя какие темы необходимо изучить для каждого задания.

Как все это запомнить?

Изобилие дат, названий, имен, событий – это особенность истории. Но как все запомнить и не «растерять» до окончания экзамена?

Существует ряд эффективных способов

раскладывать всю необходимую информацию «по полочкам»:

- Проводите аналогию, визуализируйте, чертите схемы.

- Прорабатывайте темы только в хронологическом порядке.

- Составляйте план ответа к каждой из них.

- Занимайтесь онлайн – на нашем сайте ты найдешь необходимые задания.

2. Решение тренировочных заданий

разных видов дает огромный опыт и уверенность в себе. Решай онлайн тесты с ответами по прочитанной теории это поможет усвоить и закрепить тему.

3. Практикуйся в написании сочинения

. Оттачивайте свое мастерство и навыки письма. На выбор предоставляется три периода из истории России.

Требования к мини-сочинению:

- Указать как минимум два процесса, которые относятся к выбранной дате;

- Следует упомянуть людей, повлиявших или участвовавших в событиях, процессах или явлениях;

- Необходимо упомянуть причинно-следственные связи;

- Использовать в сочинении историческую терминологию;

- Ошибаться в фактах запрещается.

Историческое сочинение должно быть связанным, с правильными логическими умозаключениями.

4. Правильно распределяй время на экзамене.

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут

(235 минут).

Экзаменационная работа состоит из двух частей:

- 1 часть

– 19 заданий с кратким ответом (слово, словосочетание, дата, имя и фамилия исторического деятеля); - 2 часть

– 6 заданий с развернутым ответом (анализ проблемы, фрагмента исторического документа, оценка события, высказывание точки зрения).

Примерное время выполнения отдельных заданий составляет:

- для каждого задания части 1 – 3–7 минут;

- для каждого задания части 2 (кроме задания 25) – 5–20 минут;

- для задания 25 – 40–80 минут.

Баллы за каждое задание по истории

Минимальный проходной балл – 32.

Максимум можно набрать на ЕГЭ по истории – 55.

- 1 балл — за 1, 4, 10, 13, 14, 15, 18, 19 задания.

- 2 балла — 2, 3, 5-9, 12, 16, 17, 20, 21, 22.

- З балла — 11, 23.

- 4 балла — 24.

- 11 баллов — 25.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание).

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 10, 13–15, 18,19 оценивается 1 баллом

; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

.

Полный правильный ответ на задания 2, 3, 5–9, 12, 16, 17 оценивается 2 баллами

; если допущена одна ошибка (в том числе отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 баллом

; если допущено две и более ошибки (в том числе отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишние цифры) или ответ отсутствует – 0 баллов

.

Полный правильный ответ на задание 11 оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка – 2 баллами

; если допущено две-три ошибки – 1 баллом

; если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов

.

Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. За выполнение заданий 20, 21, 22 ставится от 0 до 2 баллов

; за задание 23 – от 0 до 3 баллов; за задание 24 – от 0 до 4 баллов

; за задание 25 – от 0 до 11 баллов

. Задание 25 оценивается по .

Помни о времени, плане и тогда ты непременно сможете сдать ЕГЭ по истории.

Удачной подготовки!

ЕГЭ по истории не является обязательным выпускным испытанием. Тем не менее, его выбирают многие ученики. История пригодится тем, кто хочет связать свою профессию с историческими науками, археологией, архитектурой, культурологией, юриспруденцией и правом, международными отношениями, международным туризмом.

Типы заданий

В едином государственном экзамене по истории задания состоят из 2 частей. Вопросы первой части считаются базовыми, а вот испытания второй части имеют повышенный уровень сложности.

- Первая часть – содержит 19 вопросов. Ответ на них — слова, выражения, последовательность цифр. Сложность их в том, что варианты ответов отсутствуют. Поэтому рассчитывать приходится только на собственные знания.

- Вторая часть – задания № 20-25. Они предполагают развернутый ответ. Чем полнее и грамотнее раскрыта суть вопроса – тем лучше.

Сочинение должно соответствовать ряду требований:

- в выбранном для написания историческом периоде должно быть представлено не меньше 2-х явлений /событий;

- должны быть описаны 2 личности, сыгравшие ключевые роли;

- обязательно присутствие исторической терминологии и минимум двух причинно-следственных связей;

- ни в коем случае не допускается наличие ошибок в указанных фактах.

Секреты успешной подготовки

Поскольку история довольно сложный предмет – он содержит множество понятий, дат, ключевых имен, готовиться к его сдаче нужно основательно. Для того, чтобы подготовка была максимально продуктивной, она должна быть всесторонней. Необходимо повторить теорию за все годы обучения – повторить содержание учебников, изучить курс дополнительных лекций. Отличным помощником в подготовке станут онлайн и ЕГЭ по истории 2019, они содержат вопросы по тем же темам, которые ждут выпускников. К тому же, решение этих вариантов позволит ускорить процесс запоминания и выработать навык автоматизма. Если самостоятельной подготовки недостаточно – лучше обратиться за помощью к репетитору.

Перевод тестовых баллов в оценки

На заметку

- на ЕГЭ по истории в 2019 году отводится 3 часа 55 минут времени;

- максимальный первичный балл – 55 баллов (равен 100 тестовым баллам);

- в 2019 году в задание № 21 добавлено дополнительное условие, согласно которому при оценивании не имеет значение переписывание объемного текста при задании найти в нем конкретную информацию.

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ

Среднее общее образование

Линия УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева. История (6-10)

Всеобщая история

История России

Сергей Агафонов, соавтор

, методист корпорации «Российский учебник»*,

учитель высшей категории:

«На мой взгляд, половина успеха (если не больше) на экзамене по истории и обществознанию, зависит от количества досконально разобранных типовых заданий. Именно разобранных заданий, а не только выполненных. При этом важно вписывать события, процессы, явления отечественной истории в контекст всеобщей истории, устанавливая связи между различными социальными явлениями и процессами».

Евгений Михайлович Полушин, учитель истории и обществознания I категории, стаж работы учителем 5 лет, выпускник исторического факультета МПГУ им. В.И. Ленина, к.и.н.:

«Единый государственный экзамен по истории состоит из 25 заданий. Ответами на задания 1-19 являются последовательность цифр или слова, задания 20-25 предполагают развернутые ответы. Давайте разберем выполнение этих заданий. Кажущаяся простота первых 19 заданий нивелируется отсутствием вариантов ответа, поэтому требуются прочные знания, а на удачу рассчитывать не приходится».

1.

В первом задании предполагается расположить в хронологическом порядке события, относящиеся к отечественной и всемирной истории:

1) Созыв первого Земского собора

2) Провозглашение Карла Великого императором

3) Присоединение Крыма к Российской империи

Здесь хорошо было бы твердо знать даты: 1) — 1549 г.; 2) — 800 г.; 3) — 1783 г. и проблема решена, но такие яркие события в истории неплохо запоминаются хотя бы в хронологическом порядке.

2.

Во втором задании нужно установить соответствие между событиями и годами. И опять необходимо знать даты, хотя бы представлять — об эпохе правления какого политического деятеля идет речь. События нашей истории зачастую соотносят с правителями страны, почему бы это не использовать на экзамене? Задание осложняется тем, что дат больше событий, то есть метод исключения здесь не сработает.

Дату крещения Руси твердо знает любой школьник, сдающий ЕГЭ по истории — 988 г. Указ «о вольных хлебопашцах» тоже хрестоматиен — 1803 г., отмена местничества четко ассоциируется с XVII веком — 1682 г., ну и XIX конференция КПСС — это Горбачев, следовательно — 1988 г.

3. Третье задание предполагает исключение двух аббревиатур, не относящихся к периоду 1945-1953 гг.:

1) КПСС; 2) НАТО; 3) СЭВ; 4) СНГ; 5) СНК; 6) ООН.

В данном случае от нас потребуется знание того, что СНК (совет народных комиссаров) — первое советское правительство. Его существование относится к более раннему периоду, а СНГ (содружество независимых государств) на слуху в настоящее время, что также не соотносится с указанным периоду.

4. Напишите термин, о котором идет речь:

Высшая государственная должность в Новгородской республике в XII-XV вв. избирался на вече на один-два года и руководил деятельностью всех должностных лиц, вместе с князем ведал вопросами управления и суда, командовал войском, руководил вечевым собранием и боярским советом.

По первым словам, «Высшая государственная должность в Новгородской республике…» понятно, что речь идет о посаднике. Кроме посадника в Новгороде избирали тысяцкого, помощник посадника он руководил городским ополчением. Архиепископ был главой церкви, а князь обладал лишь военными функциями.

5. Установите соответствие между событиями и фактами:

Пара Первая мировая война — Брусиловский прорыв очевидна. Битва при Аустерлице и Антифранцузские коалиции тоже. Князь Игорь и его знаменитый неудачный поход на половцев в школе изучается кроме истории еще и на уроках музыки и литературы. Сражение при Клушино — это неудачная попытка Василия Шуйского остановить польское войско, после которой его свергла Семибоярщина, а поляки заняли Москву.

6.

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами:

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А)