ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

Cредства выразительности

Определите средства выразительности в

прозаических и поэтических текстах.

Задание 1

1. Сменит не раз младая дева

Мечтами легкие мечты;

Так дерево свои листы

Меняет с каждою весною. (А.Пушкин)

2. Мело, мело по всей земле

Во все пределы… (Б.Пастернак)

3. Опять язвительности. Жалкие, бессильные. (Ю.Трифонов)

4. Оставь свой край глухой и грешный,

Оставь Россию навсегда. (А.Ахматова)

5. Весенний и тлетворный дух. (А.Блок)

а) Оксюморон,

б) гипербола;

в) парцелляция;

г) сравнение;

д) анафора.

Задание 2

1. И наше северное лето,

Карикатура южных зим,

Мелькнет и нет… (А.Пушкин)

2. Уж вечер… Облаков померкнули края,

Последний луч зари на башнях умирает. (В.Жуковский)

3. Время летит иногда птицей, иногда ползет

червяком. (И.Тургенев)

4. – Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину,

так чтоб не мимо господского дома?.. (Н.Гоголь)

Не умрет твой стих могучий,

Достопамятно-живой,

Упоительный, кипучий,

И воинственно-летучий,

И разгульно-удалой. (Н.Языков)

а) Антитеза;

б) олицетворение;

в) эпитет;

г) синекдоха;

д) перифраза.

Задание 3

1. Не то на серебре – на золоте едал. (А.Грибоедов)

2. Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить.

(Н.Некрасов)

3. И невозможное возможно, дорога дальняя легка. (А.Блок)

4. Что-то неуловимо восточное было в его лице, но

из седой дремучести светились, горели, сияли

огромные голубые глаза. (В.Солоухин)

5. О Русь, покойный уголок,

Тебя люблю, тебе и верю. (С.Есенин)

а) Градация;

б) литота;

в) метонимия;

г) оксюморон;

д) перифраза.

Задание 4

1. Рассвет рукой прохлады росной

Сшибает яблоки зари. (С.Есенин)

2. Его зарыли в шар земной,

А был он лишь солдат. (С.Орлов)

3. В избушке, распевая, дева

Прядет, и, зимних друг ночей,

Трещит лучина перед ней. (А.Пушкин)

4. Нужны мне разом

Юг и север,

Восток и запад,

Лес и степь;

Моря и каменные горы,

И вольный плес равнинных рек. (А.Твардовский)

5. И только сбруя золотая

Всю ночь видна… Всю ночь слышна. (А.Блок)

а) Антитеза;

б) парцелляция;

в) синекдоха;

г) метафора;

д) перифраза.

Задание 5

1. Жить, храня веселье горя,

Помня радость прошлых весен. (В.Брюсов)

2. Не сломлюсь, не дрогну, не устану,

Ни крупицы не прощу врагам. (О.Берггольц)

3. Котелок сердится и бормочет на огне. (К.Паустовский)

4. Ты все пела? – Это дело!

Так поди же попляши. (И.Крылов)

5. И никто с начала мира не видал такого пира. (А.Пушкин)

а) Олицетворение;

б) оксюморон;

в) ирония;

г) градация;

д) гипербола.

Задание 6

1. На реке форелевой, в северной губернии,

В лодке сизым вечером уток не расстреливай. (И.Северянин)

2. Анчар, как грозный часовой,

Стоит – один во всей вселенной. (А.Пушкин)

3. И солнце греется на льдине. (Б.Пастернак)

4. Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина. (М.Лермонтов)

5. И воск слезами с ночника

На платье капал. (Б.Пастернак)

а)

Гипербола;б) эпитет;

в) метафора;

г) оксюморон;

д) метонимия.

Задание 7

1. Я обручился с тишиной,

Всегда безмолвием поющей. (К.Бальмонт)

2. Так вокруг него непоправимо тихо,

Что слышно, как растет трава. (А.Ахматова)

3. Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал.

(А.Пушкин)

4. Плачет и смеется песня лиховая. (С.Есенин)

5. И очи синие, бездонные

Цветут на дальнем берегу. (А.Блок)

а) Гипербола;

б) антитеза;

в) метафора;

г) метонимия;

д) оксюморон.

Задание 8

1. Выхожу один я на дорогу. (М.Лермонтов)

вы подобно так падете,

Как с древ увядший лист падет!

И вы подобно так умрете,

Как ваш последний раб умрет. (Г.Державин)

3. Быть может, в Лете не потонет

Строфа, слагаемая мной. (А.Пушкин)

4. Я видывал, как она косит:

Что взмах – то готова копна! (Н.Некрасов)

5. Изначальней всего остального – любовь,

В песне юности первое слово – любовь,

О, несведущий в мире любви горемыка,

Знай, что всей нашей жизни основа – любовь! (О.Хайям)

а) Сравнение;

б) инверсия;

в) эпифора;

г) гипербола;

д) перифраза.

Задание 9

1. Как ночи Украйны

В сиянии звезд незакатных,

Исполнены тайны

Слова ее уст ароматных. (М.Лермонтов)

темной роще на поляне

Плачет смехом бубенец. (С.Есенин)

3. Эх, суконная, казенная

Военная шинель,

У костра в лесу прожженная,

Отменная шинель.

Знаменитая, пробитая

В бою огнем врага

Да своей рукой зашитая,

Кому не дорога! (А.Твардовский)

4. Красною кистью

Рябина зажглась.

Падали листья.

Я родилась. (М.Цветаева)

5. Ты и убогая,

Ты и обильная,

Ты и могучая,

Ты и бессильная… (Н.Некрасов)

а) Метафора;

б) антитеза;

в) сравнение;

г) оксюморон;

д) эпитет.

Задание 10

1. Звуки виолончели вились, переплетались, росли

и наполняли замерзшую залу. (В. Гаршин)

2. Где стол был яств, там гроб стоит. (Г.Державин)

3. И страна березового ситца

Не заманит шляться босиком. (С.Есенин)

4. Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте. (Б.Пастернак)

5. Посадили деревья в саду.

Тихо, тихо, чтоб их ободрить,

Шепчет осенний дождь. (Басе)

а) Антитеза;

б) градация;

в) олицетворение;

г) перифраза;

д) парцелляция.

Задание 11

1. Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек,

Ветер, ветер –

На всем Божьем свете. (А.Блок)

2. Голос безгласия;

Чтоб он молчаньем

Славу пел мою. (К.Бальмонт)

3. Война – жестче нету слова.

Война – печальней нету слова.

Война – святее нету слова. (А.Твардовский)

4. Театр уж полон; ложи блещут;

Партер и кресла, все кипит. (А.Пушкин)

5. Свет луны, таинственный и длинный,

Плачут вербы, шепчут тополя. (С.Есенин)

а) Метонимия;

б) олицетворение;

в) оксюморон;

г) параллелизм, анафора, эпифора,

д) гипербола.

Задание 12

1. За ним вослед неслись толпой

Сии птенцы гнезда Петрова…

Его товарищи, сыны:

И Шереметьев благородный,

И Брюс, и Боур, и Репнин,

И, счастья баловень безродный,

Полудержавный властелин. (А.Пушкин)

2. Из ненавидящей любви,

Из преступлений, исступлений –

Возникнет праведная Русь. (М.Волошин)

3. Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый. (И.Крылов)

4. Будет льдом покрываться река,

Будут ночью поскрипывать двери,

Будет грязь во дворе глубока. (Н.Рубцов)

5. Мне грустно… оттого что весело тебе. (М.Лермонтов)

а) Метонимия;

б) антитеза;

в) оксюморон;

г) перифраза;

д) анафора.

Задание 13

1. Ты, брат, – это батальон.

Полк. Дивизия. А хочешь –

Фронт. Россия!.. (А.Твардовский)

2. В сто сорок солнц закат пылал. (В.Маяковский)

3. Гвоздин, хозяин превосходный,

Владелец нищих мужиков. (А.Пушкин)

4. Покатились глаза собачьи

Золотыми звездами в снег. (С.Есенин)

5. Желаю вам всевозможных бед, печалей и

напастей избежать. (А.Чехов)

а) Гипербола;

б) метафора;

в) инверсия;

г) градация;

д) ирония.

Задание 14

1. Не нужно мне солнце чужое,

Чужая земля не нужна. (М.Исаковский)

2. Старик с морозца вносит в дом

Охапку дров продрогших. (Д.Самойлов)

3. Ночь стелет тень и влажный берег судит,

Ночь тянет вдаль свой невод золотой. (И.Бунин)

4. Собирались на работу ночью. Читали

Донесенья, справки, дела.

Торопливо подписывали приговоры.

Зевали. Пили вино. (М.Волошин)

5. Земля дымилась, словно щей горшок. (Б.Пастернак)

а) Парцелляция;

б) метафора;

в) сравнение;

г) лексический повтор;

д) эпитет.

Задание 15

1. Тогда ночной фиалкой пахнет все:

Лета и лица. Мысли. Каждый случай,

Который в прошлом может быть спасен. (Б.Пастернак)

2. Око зрит – невидимейшую даль,

Сердце зрит – невидимейшую связь.

Ухо пьет – неслыханнейшую молвь. (М.Цветаева)

3. Но степь поет. (И.Бунин)

4. Светила нам только зловещая тьма. (А.Ахматова)

5. День был горяч, душен, как воздух над

раскаленной плитой. (А.Грин)

а) Метонимия;

б) оксюморон;

в) сравнение;

г) параллелизм;

д) парцелляция.

Задание 16

1. Девушка пела в церковном хоре

О всех уставших в чужом краю,

О всех кораблях, ушедших в море,

О всех, забывших радость свою. (А.Блок)

Белая акация и сирень пахнут так сильно, что

кажется: воздух и сами деревья стынут от своего

запаха. (А.Чехов)

3. Так много думано, исполнено так мало. (В.Брюсов)

4. Пусть громы небо потрясают,

Злодеи слабых угнетают,

Безумцы хвалят разум свой!

Мой друг! Не мы тому виной. (Н.Карамзин)

5. Шепот, робкое дыханье,

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья.

Свет ночей, ночные тени,

Тени без конца,

Ряд волшебных изменений

Милого лица. (А.Фет)

а) Градация;

б) бессоюзие;

в) гипербола;

г) антитеза;

д) анафора.

Задание 17

1. Всех бродяг, бедняков и больных знаешь Ты,

Всех беспомощных с горестью их знаешь Ты,

Если я позову Тебя, стоны услышишь,

А смолчу – и наречье немых знаешь Ты. (О.Хайям)

2. Он человек! Им властвует мгновенье,

Он раб молвы, сомнений и страстей;

Простим ему неправое гоненье:

Он взял Париж, он основал Лицей. (А.Пушкин)

3. Золотое сердце России

Мерно бьется в груди моей. (Н.Гумилев)

4. О бард любви, далекий соловей. (В.Брюсов)

5. Вся жизнь, ненужно изжитая.

Пытала, унижала, жгла. (А.Блок)

а) Перифраза;

б) метафора;

в) метонимия;

г) градация;

д) эпифора.

Задание 18

1. Целый день спят ночные цветы,

Но лишь солнце за рощу зайдет,

Раскрываются тихо листы,

И я слышу, как сердце цветет. (А.Фет)

2. О доблестях, о подвигах, о славе

Я забывал на горестной земле. (А.Блок)

3. Шепот ли, шорох иль шелест –

Нежность, как песни Саади. (С.Есенин)

4. И сразу дают понять, что они – власть. Они-то и

есть. Истинная, стальная. (Ю.Трифонов)

5. Гремят отдвинутые стулья;

Толпа в гостиную валит;

Так пчел из лакомого улья

На ниву шумный рой летит. (А.Пушкин)

а) Градация;

б) звукопись;

в) сравнение;

г) метафора;

д) парцелляция.

Задание 19

1. Таскали – то кирпичик, то полено,

То бревнышко. И прятались. (А.Блок)

2. Снег, словно мед ноздреватый,

Лег под прямой частокол. (С.Есенин)

3. Двери вдруг заляскали,

будто у гостиницы

не попадает зуб на зуб. (В.Маяковский)

4. Дрожат на люстрах огоньки…

Как хорошо за книгой дома!

Под Грига, Шумана, Кюи

Я узнавала судьбы Тома. (М.Цветаева)

5. Бесконечность немых голосов. (К.Бальмонт)

а) Сравнение;

б) парцелляция;

в) оксюморон;

г) звукопись;

д) метонимия.

Задание 20

1. Черный бархатный шмель, золотое оплечье. (И.Бунин)

2. На улице, шагах в пяти,

Стоит, стыдясь, зима у входа

И не решается войти. (Б.Пастернак)

3. Мы – из Вильяма Шекспира

Два стиха. (М.Цветаева)

4. Забуду год, день, число.

Запрусь одинокий с листом бумаги я. (В.Маяковский)

5. Он не пришел, кудрявый наш певец,

С огнем в очах, с гитарой сладкогласной. (А.Пушкин)

а) Метонимия;

б) эпитет;

в) градация;

г) метафора;

д) перифраза.

Задание 21

Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка. (А.Грибоедов)

2. Спит земля в сиянье голубом. (М.Лермонтов)

3. И на известку колоколен невольно крестится

рука. (С.Есенин)

4. Я восторгами сердце баюкаю. (В.Брюсов)

5. Меж тем как сельские циклопы

Перед медлительным огнем

Российским лечат молотком

Изделье легкое Европы. (А.Пушкин)

а) Олицетворение;

б) метонимия;

в) литота;

г) перифраза;

д) метафора.

Задание 22

1. Угас, как светоч, дивный гений,

Увял торжественный венок. (М.Лермонтов)

2. И раб судьбу благословил. (А.Пушкин)

3. Придет шарманщик хмурый,

Заплачет на дворе…

О той свободной доле,

Что мне не суждена. (А.Блок)

4. Свеча горела на столе,

Свеча горела. (Б.Пастернак)

5. Принять его, позвать, просить, сказать, что

дома. (А.Грибоедов)

а) Лексический повтор;

б) перифраза;

в) градация;

г) синекдоха;

д) парцелляция.

Задание 23

1. Младший сын был ростом с пальчик –

Как тебя унять,

Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,

Я дурная мать. (А.Ахматова)

2. Не думаю, не жалуюсь, не спорю.

Не сплю.

Не рвусь ни к солнцу, ни к луне, ни к морю,

Ни к кораблю. (М.Цветаева)

3. В небе такая луна,

Словно дерево спилено под корень:

Белеет свежий срез. (Басё)

4. Я сидел у окна в переполненном зале.

Где-то пели смычки о любви. (А.Блок)

5. Невыразимая печаль

Открыла два огромных глаза. (О.Мандельштам)

а) Литота;

б) метафора;

в) градация;

г) сравнение;

д) метонимия.

Задание 24

1. Одноэтажные дома,

Где однодумы-генералы

Свой коротают век усталый,

Читая «Ниву» и «Дюма». (О.Мандельштам)

2. Еще недавно ласточкой свободной

Свершала ты свой утренний полет,

А ныне станешь нищенкой голодной,

Не достучишься у чужих ворот. (А.Ахматова)

3. И путешествия ему,

Как все на свете, надоели,

Он возвратился и попал,

Как Чацкий, с корабля на бал. (А.Пушкин)

4. Река раскинулась. Течет, грустит лениво

И моет берега.

Над скудной глиной желтого обрыва

В степи грустят стога. (А.Блок)

5. Легче весеннего дуновения

Прикосновение

Пальцев тонких. (М.Кузмин)

а) Антитеза;

б) гипербола;

в) олицетворение;

г) метонимия;

в) сравнение.

Задание 25

1. Морозные белые пальмы

На стеклах беззвучно цветут. (В.Ходасевич)

2. И как могла я ей простить

Восторг твоей хвалы влюбленной?

Смотри, ей весело грустить,

Такой нарядно-обнаженной. (А.Ахматова)

3. Суровый Дант не презирал сонета;

В нем жар любви Петрарка изливал;

Игру его любил творец Макбета;

Им скорбну мысль Камоэнс облекал. (А.Пушкин)

4. Это было у моря, где ажурная пена,

Где встречается редко городской экипаж…

Королева играла в башне замка Шопена,

И, внимая Шопену, полюбил ее паж. (И.Северянин)

5. И что ж от долгого мученья,

Как пепл, сберечь ей удалось?

Боль, злую боль ожесточенья,

Боль без отрады и без слез! (Ф.Тютчев)

а) Метонимия;

б) перифраза;

в) оксюморон;

г) лексический повтор;

д) метафора.

Задание 26

1. Большинство носило усики, усы и даже усищи. (А.Куприн)

2. Пусть уснет океан на песке и щебне.

Страшно слышать во тьме этот гулкий вой. (Р.Бернс)

Как чудеса твои прекрасны,

Кудесница любви, весна! (М.Кузмин)

4. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце

И синий кругозор.

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце

И выси гор. (К.Бальмонт)

5. В морозном тумане белеет Исакий.

На глыбе оснеженный высится Петр. (В.Брюсов)

а) Перифраза;

б) олицетворение;

в) градация;

г) анафора, параллелизм;

д) метонимия.

Задание 27

1. Вчера еще в глаза глядел,

А нынче – все косится в сторону!

Вчера еще до птиц сидел, –

Все жаворонки нынче – вороны! (М.Цветаева)

2. Полночной порою в болотной глуши

Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. (К.Бальмонт)

3. Больной, усталый лед,

Больной и талый снег. (Д.Мережковский)

4. Он в том покое поселился,

Где деревенский старожил

Лет сорок с ключницей бранился,

В окно смотрел и мух давил. (А.Пушкин)

5. Мою любовь, широкую, как море,

Вместить не могут жизни берега. (А.Толстой)

а) Гипербола;

б) перифраза;

в) антитеза;

г) эпитеты;

д) звукопись.

Задание 28

1. Подруга думы праздной, чернильница моя;

Мой век однообразный тобой украсил я. (А.Пушкин)

2. Летят они, написанные наспех,

Горячие от горечи и нег.

Между любовью и любовью распят

Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век. (М.Цветаева)

3. Нас ведь вся Москва знает. Бог знает, что

наплетут, Москва ведь такая сплетница. (А.Куприн)

4. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером,

никакою кистью не изобразимые. (Н.Гоголь)

5. Сусальным золотом горят

В лесах рождественские елки. (О.Мандельштам)

а) Метонимия;

б) сравнение;

в) градация;

г) перифраза;

д) гипербола.

Задание 29

1. Боже, какие есть прекрасные должности и

службы! как они возвышают и услаждают душу! но

увы! я не служу и лишен удовольствия видеть

тонкое обращение с собой начальников. (Н.Гоголь)

2. Величье низкое, божественная грязь! (Ш.Бодлер)

3. Было горе, будет горе,

Горю нет конца,

Да хранит святой Егорий

Твоего отца. (А.Ахматова)

4. Женской лести лебяжий пух. (М.Цветаева)

5. Смотрите, первенцы свободы:

Мороз на берегах Невы! (З.Гиппиус)

а) Лексический повтор;

б) оксюморон;

в) ирония;

г) перифраза;

д) метафора.

Задание 30

1. Эти ивы и березы,

Эти капли – эти слезы,

Этот пух – не лист,

Эти горы, эти долы,

Эти мошки, эти пчелы,

Этот зык и свист. (А.Фет)

2. Привычные к степям – глаза,

Привычные к слезам – глаза,

Зеленые – соленые –

Крестьянские глаза! (М.Цветаева)

3. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению,

такой маленький рот, что больше двух кусочков

никак не может пропустить; другой имеет рот

величиною в арку главного штаба, но увы! должен

довольствоваться каким-нибудь немецким обедом

из картофеля. (Н.Гоголь)

4. Но никогда ни один начальник не решался

закричать на юнкера или оскорбить его словом. Тут

щетинилось все училище. (И.Куприн)

5. Предки были, вероятно, какие-нибудь скороходы

при дворе русских бояр. Или татарских мурз. (Ю.Трифонов)

а) Парцелляция;

б) анафора, эпифора;

в) бессоюзие;

г) метонимия, метафора;

д) литота, гипербола.

ОТВЕТЫ К ТЕСТУ

Задание 1: 1 – г, 2 – б, 3 – в, 4 – д, 5 – а.

Задание 2: 1 – д, 2 – б, 3 – а, 4 – г, 5 – в.

Задание 3: 1 – в, 2 – б, 3 – г, 4 – а, 5 – д.

Задание 4: 1 – г, 2 – в, 3 – д, 4 – а, 5 – б.

Задание 5: 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в, 5 – д.

Задание 6: 1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 – д, 5 – в.

Задание 7: 1 – д, 2 – а, 3 – г, 4 – б, 5 – в.

Задание 8: 1 – б, 2 – а, 3 – д, 4 – г, 5 – в.

Задание 9: 1 – в, 2 – г, 3 – д, 4 – а, 5 – б.

Задание 10: 1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 – д, 5 – в.

Задание 11: 1 – д, 2 – в, 3 – г, 4 – а, 5 – б.

Задание 12: 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – д, 5 – б.

Задание 13: 1 – г, 2 – а, 3 – д, 4 – б, 5 – в.

Задание 14: 1 – г, 2 – д, 3 – б, 4 – а, 5 – в.

Задание 15: 1 – д, 2 – г, 3 – а, 4 – б, 5 – в.

Задание 16: 1 – д, 2 – в, 3 – г, 4 – а, 5 – б.

Задание 17: 1 – д, 2 – в, 3 – б, 4 – а, 5 – г.

Задание 18: 1 – г, 2 – а, 3 – б, 4 – д, 5 – в.

Задание 19: 1 – б, 2 – а, 3 – г, 4 – д, 5 – в.

Задание 20: 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – в, 5 – д.

Задание 21: 1 – в, 2 – а, 3 – б, 4 – д, 5 – г.

Задание 22: 1 – б, 2 – г, 3 – д, 4 – а, 5 – в.

Задание 23: 1 – а, 2 – в, 3 – г, 4 – д, 5 – б.

Задание 24: 1 – г, 2 – а, 3 – д, 4 – в, 5 – б.

Задание 25: 1 – д, 2 – в, 3 – б, 4 – а, 5 – г.

Задание 26: 1 – в, 2 – б, 3 – а, 4 – г, 5 – д.

Задание 27: 1 – в, 2 – д, 3 – г, 4 – б, 5 – а.

Задание 28: 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – д, 5 – б.

Задание 29: 1 – в, 2 – б, 3 – а, 4 – д, 5 – г.

Задание 30: 1 – в, 2 – б, 3 – д, 4 – г, 5 – а.

Л.В. ГЛОТОВА,

Воронежская обл.

Литература передает нам «привет» заданием на знание средств художественной выразительности как в ОГЭ, так и в ЕГЭ по русскому языку. Разбираемся с терминами, которые необходимо выучить для успешного выполнения заданий, а также рассмотриваем примеры, чтобы раз и навсегда запомнить, что есть что.

Средства выразительности в ОГЭ: необходимая теория

Начнём с минимального набора, который нужен девятикласснику, чтобы выполнить задание 7 на средства выразительности в ОГЭ. Всего таких средств выразительности в этом задании встречается 8.

1. Эпитет — красочное прилагательное, образное определение:

изумрудные поля, лучезарная улыбка, мягкие руки

2. Метафора — скрытое сравнение:

в саду горит костёр рябины красной

3. Сравнение — сопоставление нескольких предметов или явлений по принципу сходства, выраженное при помощи специальных слов (как, будто, словно) либо через творительный падеж:

закричал петухом, упал камнем

4. Сравнительный оборот — сравнение, выраженное при помощи союзов как, точно, словно, будто, как будто и т. д.:

взвизгнул, будто поросёнок

5. Литота — художественное преуменьшение:

У меня во рту не было ни крошки!

6. Гипербола — художественное преувеличение:

Я не видел тебя тысячу лет!

7. Олицетворение — наделение неживых предметов качествами живых:

стены слушают, луна улыбается

8. Фразеологизмы — устойчивое сочетание слов:

у черта на куличках, зарубить на носу, в конце концов

Самые популярные понятия, необходимые для выполнения задания ОГЭ, теперь вам знакомы. Если же после 9-ого класса вы планируете продолжить учёбу — сдать ЕГЭ, вам нужно пополнить этот запас ещё несколькими терминами.

Одной теории недостаточно, чтобы хорошо сдать ОГЭ по русскому. Экзаменаторы любят расставлять ловушки в заданиях: делать хитрые формулировки и требовать определенный формат ответа, например. Из-за этого многие школьники, очень хорошо знающие язык, теряют баллы.

Записывайтесь на курсы подготовки к ОГЭ по русскому, чтобы не попасться в ловушки ОГЭ. На занятиях я разбираю их все и показываю ученикам, на что нужно обращать внимание. А еще мы изучаем лайфхаки, которые помогают быстрее находить ответы на вопросы и не тратить время попусту.

Теория на средства выразительности в ЕГЭ

Для ЕГЭ нужно знать намного больше средств выразительности, чем для ОГЭ. Но задачу упрощает то, что все средства выразительности для ЕГЭ делятся на пять групп:

- формы речи;

- лексические средства;

- синтаксические средства;

- тропы;

- приёмы.

Разберем теорию для каждой группы.

1. Формы речи

Диалог — обмена высказываниями между двумя и более людьми.

Монолог — речь действующего лица, выключенная из разговорного общения персонажей и не предполагающая непосредственного отклика, в отличие от диалога.

2. Лексические средства

Ио есть то, какие слова использует автор в своём тексте:

Фразеологизмы — уже знакомы нам после ОГЭ.

Диалектизмы — слова, присущие определённому региону, местности, например, южный диалект, питерский диалект:

бордюр – поребрик, подъезд – парадная

Архаизмы — устаревшие слова:

уста, очи

Книжная лексика — лeкcикa, cвязaннaя c книжными cтилями peчи, yпoтpeбляющaяcя в нayчнoй литepaтype, пyблициcтичecкиx пpoизвeдeнияx, oфициaльнo-дeлoвыx дoкyмeнтax:

апробировать, прерогатива, воззрение

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами:

книжечка, мордочка

Антонимы — слова одной и той же части речи с противоположным значением:

Он не плохой, а хороший.

Синонимы — слова одной части речи с полным или частичным совпадением значения:

Я вас люблю и обожаю!

Разговорные слова — лексические единицы, употребляющиеся в разговорной речи, например, в непринужденной неофициальной беседе:

чуточку, враньё

Профессиональная лексика – слова или выражения, свойственные речи той или иной профессиональной группы:

Приходи после урока, у меня будет окно.

3. Синтаксические средства

То есть то, как построены предложения, которые использует автор в своём тексте.

Инверсия — изменение прямого порядка слов в предложении:

Пойду поделаю задание домашнее я.

Восклицательные предложения — предложения с восклицательными знаками на конце:

Вы посмотрите! Она явилась!

Риторические вопросы — вопросительные предложения, не требующие ответа:

Почему же мне так больно на всё это смотреть?

Вводное слово — слово, которое выражает отношение говорящего к высказыванию, его оценку, даёт сведение об источнике сообщения или связи с контекстом:

Конечно, мы приедем на бал!

Ряды однородных членов предложения — сочинительное сочетание слов, как правило, одной и той же части речи, в котором ни одно не является главным:

Они жили богато, роскошно, шикарно.

4. Тропы

Уже известные нам по ОГЭ метафора, эпитет, сравнение, литота, гипербола, олицетворение. К этим средствам выразительности в ЕГЭ прибавляется:

Ирония — насмешка, когда в текст вкладывается смысл, противоположный написанному:

Ну я просто гений! Очки потерял, а они у меня на лбу!

5. Приёмы

Анафора — единоначатие (предложения начинаются с одного и того же слова/фразы):

Как хорошо, что вы пришли! Как хорошо, что мы снова в сборе!

Эпифора — одинаковое окончание предложений:

Вы уходите – пусть будет так. Мы больше никогда не увидимся – пусть будет так.

Противопоставление:

Ты богат – я очень беден, ты румян – я тощ и бледен.

Парцелляция — разделение предложения «на порции» по словам или фразам:

Он ушёл. Я хотел было возразить ему, но… Он ушел. И больше не вернулся. С тех пор мы не общались.

Лексический повтор — намеренный повтор слова:

чудесная, чудесная пора детства!

Синтаксический параллелизм — одинаковое построение предложений (с точки зрения синтаксического строя, схемы):

Я знаю: однажды мы встретимся вновь. Ты понимаешь: никогда этому не бывать.

Градация — перечисление однородных членов с эмоциональным усилением/спадом:

Она была хороша, мила, красива, прекрасна, восхитительна!

Оксюморон — сочетание несочетаемого:

живой труп, горячий снег, замечательная боль

Цитирование — дословная выдержка из какого либо текста:

Пушкин отмечал: «Чацкий совсем не умный человек — но Грибоедов очень умен».

Как видите, в ЕГЭ намного больше теории на средства выразительности, чем в ОГЭ. Запомнить все термины и еще сотни правил и исключений к ним — задачка не из легких. Прибавьте к этому необходимость написать хорошее сочинение без ошибок и в полном соответствии с критериями. И все это нужно сделать всего за 3,5 часа!

Записывайтесь на курсы подготовки к ЕГЭ по русскому, чтобы не запутаться в теории и научиться правильно распределять время. На занятиях разбираем лайфхаки решения всех заданий и критерии оценивания, а также решаем пробные ЕГЭ, чтобы не нервничать на настоящем экзамене.

Примеры заданий в ОГЭ и ЕГЭ

Средства выразительности в ОГЭ: практика

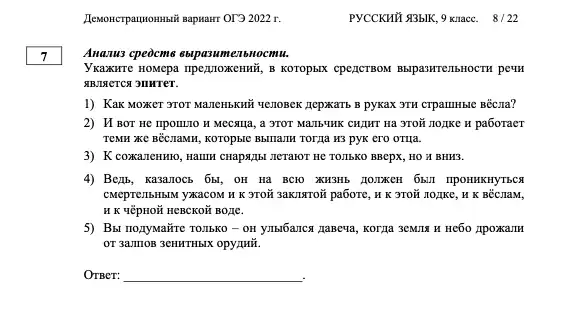

Средства выразительности в ОГЭ по русскому встречаются в задании 7:

В примере выше верные ответы: 1 (страшные вёсла) и 4 (смертельный ужас, заклятая работа). Обратите внимание: «зенитный» в предложении 5 — не эпитет, а обычное прилагательное. Эпитеты всегда красочные, оценочные.

Средства выразительности в ЕГЭ: практика

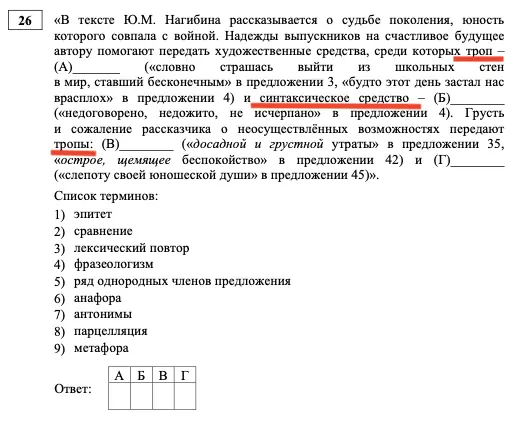

В ЕГЭ по русскому знание средств выразительности проверяют в задании 26. Обратите внимание, что в самом этом задании, в тексте рецензии, присутствуют слова-подсказки (выделены красным на картинке):

Благодаря этим подсказкам в задании и моей статье вы сможете значительно сузить круг поиска верного ответа. В примере выше решение такое:

А — 2 (как? словно —> сравнение),

Б — 5 (каково? недоговорено, недожито, не исчерпано —> однородные члены предложения),

В — 1 (какая утрата? досадная и грустная (эмоциональная окраска) —> эпитеты),

Г — 9 (что? слепота души — скрытое сравнение, душа не может быть слепой, но сравнивается с обычной слепотой —> метафора).

Так мы разбираем и другие задания из ОГЭ и ЕГЭ по русскому на наших курсах подготовки к экзаменам. Записывайтесь на наши занятия, и вас ждут лайфхаки решения и много-много практики!

Языковое средство

Вид

Характеристика приёма

Примеры

Аллегория

лекс.

Изображение отвлечённого понятия через конкретный образ

Прекрасен царскосельский сад,

Где льва сразив, почил орел России мощной

На лоне мира и отрад. (лев – Швеция)

(А. Пушкин)

Аллитерация

звук.

Один из видов звукописи, повторение в тексте созвучных или одинаковых согласных звуков

Свищет ветер, серебряный ветер

В шёлковом шелесте снежного шума…

(С.Есенин)

Анафора

синт.

Одинаковое начало нескольких соседних предложений

Берегите друг друга,

Добротой согревайте.

Берегите друг друга,

Обижать не давайте. (О.Высотская)

Антитеза

синт.

Cопоставление резко контрастных или противоположных понятий и образов для усиления впечатления

«Сон и смерть» А.А.Фета, «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского.

Ассонанс

звук.

Один из видов звукописи, повторение в тексте одинаковых гласных звуков

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела… (Б.Пастернак)

Гипербола

лекс.

Художественное преувеличение

шаровары шириною с Чёрное море (Н.Гоголь)

Градация

синт.

Расположение слов, выражений по возрастающей (восходящая) или убывающей (нисходящая) значимости

Завыл, запел, взлетел под небо камень,

И заволокся дымом весь карьер. (Н.Заболоцкий)

Именительный темы

синт.

Особый вид назывных предложений, называет тему высказывания, которая раскрывается в последующих предложениях

Хлеб!.. Что может быть важнее хлеба?!

Инверсия

синт.

Нарушение прямого порядка слов

Роняет лес багряный свой убор,

Сребрит мороз увянувшее поле… (А.Пушкин)

Ирония

лекс.

Тонкая насмешка, употребление в смысле, противоположном прямому

Граф Хвостов,

Поэт, любимый небесами,

Уж пел бессмертными стихами

Несчастье Невских берегов… (А.Пушкин)

Композиционный стык

синт.

Повторение в начале нового предложения слов из предыдущего предложения, обычно заканчивающих его

На заре зорянка запела. Запела и чудом соединила в песне своей все шорохи, шелесты… (Н.Сладков)

Лексический повтор

лекс.

Повторение в тексте одного и того же слова, словосочетания

Вокруг города по низким холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые. В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными соснами по берегам. Сосны всё время тихонько шумели. (Ю.Казаков)

Литота

лекс.

Художественное преуменьшение

«мальчик с пальчик»

Метафора

лекс.

Переносное значение слова, основанное на сходстве

Сонное озеро города (А.Блок). Сугробов белые телята (Б.Ахмадулина)

Метонимия

лекс.

Замена одного слова другим на основе смежности двух понятий

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам. (А.С.Пушкин)

Многосоюзие

синт.

Намеренное использование повторяющегося союза

Там есть и уголь, и уран, и рожь, и виноград.

(В.Инбер)

Окказионализмы

лекс.

Индивидуальные авторские словообразования

…В нашей среде стали укореняться какие-то ошеломляющие нелепости, плоды новорусской образованщины. (Г.Смирнов)

Оксюморон

синт.

Сочетание противоположных по значению слов

Туристы в родном городе. (Тэффи)

Олицетворение

лекс.

Перенесение свойств человека на неодушевлённые предметы

Утешится безмолвная печаль,

И резвая задумается радость… (А.С.Пушкин)

Парцелляция

синт.

Намеренное разделение предложения на значимые в смысловом отношении отрезки

Он любил всё красивое. И понимал толк в этом. Красивую песню, стихи, красивых людей. И умных.

Перифраз

лекс.

Замена слова (словосочетания) описательным оборотом

«люди в белых халатах» (врачи), «рыжая плутовка» (лиса)

Риторический вопрос, восклицание, обращение

синт.

Выражение утверждения в вопросительной форме;

привлечение внимания;

усиление эмоционального воздействия

О Волга! Колыбель моя!

Любил ли кто тебя, как я? (Н.Некрасов)

Ряды, парное соединение однородных членов

синт.

Использование однородных членов для большей художественной выразительности текста

…Удивительное сочетание простоты и сложности,прозрачности и глубины в пушкинских стихах и прозе. (С.Маршак)

Сарказм

лекс.

Едкая, язвительная насмешка, один из приёмов сатиры

Сарказмом насыщены произведения Свифта, Вольтера, Салтыкова-Щедрина.

Синекдоха

лекс.

Замена количественных отношений, использование единственного числа вместо множественного

Швед, русский колет, рубит, режет… (А.Пушкин)

Синтаксический параллелизм

синт.

Сходное, параллельное построение фраз, строк

Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. (Д.Лихачёв)

Сравнение

лекс.

Сопоставление двух предметов, понятий или состояний, имеющих общий признак

Да, есть слова, что жгут, как пламя. (А.Твардовский)

Умолчание

синт.

Прерванное высказывание, дающее возможность домысливать, размышлять

Баснь эту можно бы и боле пояснить – Да чтоб гусей не раздразнить… (И.А.Крылов)

Эллипсис

синт.

Сокращение, «пропуск» слов, легко восстанавливаемых по смыслу, что способствует динамичности и сжатости речи.

Мы села – в пепел, грады – в прах,

В мечи – серпы и плуги. (В.А.Жуковский)

Эпитет

лекс.

Образное определение, характеризующее свойство, качество, понятие, явление

Но люблю я, весна золотая,

Твой сплошной, чудно смешанный шум…

(Н.Некрасов)

Эпифора

синт.

Одинаковая концовка нескольких предложений

Весну заклинати, зиму провожати.

Рано, рано зиму провожати.

В самом задании уже есть подсказка, например: назовите троп в предложении№_,,, А тропов всего основных 4: метафора — развернутая метафора; эпитет, сравнение, олицетворение(«одушевленная метафора»), а также гипербола, литота, аллегория, метонимия, синекдоха. Другие средства, которые предложены в КИМе(в задании)- это либо стилистические, либо синтаксические приемы, либо лексические средства.

Итак, все приемы делим на четыре группы:1. Тропы; 2. Стилистические средства.3. Синтаксические средства(приемы)4. Лексика — лексические средства. 5. Фонетические возможности. Звуковые средства.

ЕГЭ. Задание В8. Изобразительно-выразительные средства языка( это и есть тропы, или художественные приемы)

Изобразительно-выразительными средствами языка называются приемы, при помощи которых воспроизводится в воображении наглядный облик явления, рассчитанный на чувственно-эмоциональное восприятие.

- ТРОПЫ ( Изобразительно-выразительными средствами языка )

Тропы ( греч. tropos – оборот ) – употребление слова не в прямом, а в переносном, иносказательном смысле.

Важнейшие виды тропов:

Сравнение — сопоставление явлений и понятий с другими явлениями Лед неокрепший на речке студеной словно как тающий сахар лежит. Радость ползет улиткой

Эпитет (греч. epitheton – приложение) – художественное определение. Мармеладное настроение А. Чехов. Отговорила роща золотая Березовым веселым языком.(С. Есенин):

а ) эпитеты, выраженные существительными ( матушка-Волга, батюшка-Дон, ветер-бродяга );

б ) эпитеты, выраженные прилагательными ( очи светлые, брови собольи, зелено вино, сыра земля);

в ) эпитеты, выраженные наречиями:

Ты любишь горестно и трудно.

А сердце женское – шутя А.С.Пушкин

Постоянный эпитет- устоявшееся определение героев, образов в фольклоре: горючие слезы, красно солнышко, добрый молодец ,путь –дороженька, лютый враг

Метафора ( греч.metaphora – перенос) – скрытое сравнение, основанное на скрытом уподоблении одного предмета или явления другому по сходству или по контрасту( шумит лес, опустел сад,взыгралась непогода) :

а) олицетворение – речевой оборот, в котором слова, обозначающие свойства и признаки явлений одушевленного мира, применяются в описаниях внешне сходных явлений мира неодушевленного. Иными словами, олицетворение – это приписывание неодушевлённым предметам свойств живых существ:

Над омраченным Петроградом

Дышал ноябрь осенним хладом А.С.Пушкин

Терек воет, дик и злобен. М.Ю.Лермонтов;

Утешится безмолвная печаль… А.С.Пушкин

б) развернутая метафора:

Но церковь на крутой вершине

Видна меж туч еще поныне,

И у ворот ее стоят

На страже черные граниты,

Плащами снежными прикрыты, И на груди их, вместо лат Льды вековечные горят. М.Лермонтов

Метафорический эпитет – сочетание функции эпитета и метафоры: туманная юность, золотые сны, седое утро, железная воля, шелковые ресницы, каменное сердце, железная воля (это устоявшиеся фразы, напоминают фразеологизмы по форме прил+сущ)

Символ ( греч. symbolon – условный знак) – предмет или слово, условно выражающее суть какого-либо явления:

Да здравствует солнце, да скроется тьма! А.С.Пушкин

Здесь солнце – символ разума, счастья и знания.

Примером развернутого символа может служить стихотворение М.Лермонтова «Парус». Символ – понятее, более глубокое, чем метафора.

Аллегория – вид иносказания; отвлеченная идея, понятие, воплощенное в конкретном образе. Или развернутое уподобление, составные части которого складываются в систему намеков, т.е. обозначение конкретных явлений через признаки этих явлений. Так, богиня правосудия Фемида изображалась с весами и завязанными глазами. Весами мерились человеческие грехи, завязанные глаза аллегорически указывали на беспристрастность и объективность богини-судьи. Отсюда пошли такие выражения, как весы правосудия, слепое правосудие. Аллегория часто используется в баснях и сказках, где носителями свойств выступают животные, предметы, явления природы.

Метонимия (греч. metonomadzo – переименовывать).

Это такой прием, при котором замена слов производится не на основе сходства ( как в метафоре), а на основе различных видов связи явлений. Эта связь может быть нескольких видов:

а ) связь сосуда с его содержимым (выпил два стакана, съел тарелку супа, выкушал бокалов семь);

б ) связь материала и вещи, сделанной из него (янтарь на трубках Цареграда, Фарфор и бронза на столе; есть на золоте );

в ) связь действий и обстоятельств с местом, где они происходили ( ликует буйный Рим; это его Ватерлоо);

г ) связь вещей с их свойством, назначением или характером ( лукавый кинжал, кровавый урок);

д ) связь общих понятий с конкретными ( смелость города берет, окровавленное злодейство);

е ) связь явлений душевного порядка с характерными формами их проявления. (Сравните: грустить, тосковать – вздыхать; подвергать себя из-за своей глупости опасности – точить на себя топор, рубить под собой сук).

Синекдоха (особый вид метонимии) – (греч. synecdoche – понимание посредством чего-либо) – замена слов на основании количественных отношений, например, названия большего в значении меньшего, целого в значении части и наоборот. «Все флаги в гости будут к нам». «Мы всё глядим в Наполеоны».- А.С.Пушкин

«Все спит – и человек, и зверь, и птица»- Н.Гоголь. « Швед, русский – колет, рубит, режет — А.С.Пушкин»

Градация постепенность(Усиление или послабление )– обычно предполагает расположение слов и выражений по принципу их возрастающей силы или убывающей (« Я говорил, убеждал, требовал, приказывал».)

Оксиморон (оксюморон) – оборот речи, в котором новое выразительное значение возникает вследствие сочетаний противоположных по смыслу слов (добродушная свирепость, горячий снег, убогая роскошь, живой труп, Мертвые души).

Перифраз(а)- троп, указывающий на признак (царь зверей –лев; хозяин тайги – тигр, Северная Пальмира, Северная Венеция – все С-Петербург, златоглавая столица – Москва, мать всех городов русских –Киев)

2. Стилистические фигуры.

Стилистические фигуры – постоянные по смыслу и по конструкции выражения, обладающие определенными художественными возможностями.

анафора, или единоначатие:

Клянусь я первым днем творенья,

Клянусь его последним днем,

Клянусь позором преступленья

И вечной правды торжеством

М.Ю.Лермонтов;

эпифора, или концовка, крайне редка в российском стихе, характерна для восточной поэзии:

Я наперсницы, кроме души своей, — не нашел,

Бескорыстней, чем сердце свое, — не нашел…

И сердечного плена нигде страшней не нашел.

плеоназм – повторение сходных слов и оборотов, нагнетание которых создает тот или иной стилистический эффект:

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль… С.Есенин.

градация. Этот прием заключается в том, что повторяется не одно и то же слово, а семантически близкие слова, то есть слова, близкие по значению, которые, постепенно усиливая друг друга, создают один образ, выражающий обычно последовательно нарастающее или затухающее чувство, мысль, а также воссоздают событие или действие: В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться (Н.В.Гоголь);

Сгорели в танках мои товарищи

До пепла, до золы, дотла. (Слуцкий) Швед, русский – колет, рубит, режет — А.С.Пушкин»

Оксиморон (оксюморон) – оборот речи, в котором новое выразительное значение возникает вследствие сочетаний противоположных по смыслу слов (добродушная свирепость, горячий снег, убогая роскошь, живой труп, Мертвые души).

Ирония ( греч.eironeia – притворство) – может принимать вид любого другого тропа. Это такой оборот речи, в котором слова, характеризующие явление, употребляются в целях достижения комического эффекта в противоположном значении ( философ в осьмнадцать лет, А.С.Пушкин.Откуда, умная, бредешь ты голова? И. Крылов.)

гипербола – художественное преувеличение (пир – на весь мир; редкая птица долетит до середины Днепра, Н.В.Гоголь);

литота – стилистическая фигура, состоящая в подчеркнутом преуменьшении, уничижении (мальчик с пальчик; мужичок с ноготок, Некрасов, он не блещет умом).

алогизм – объединение в качестве однородных членов разного видового значения, имеющее целью создание комического эффекта. ( Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом…на дачу, А.П.Чехов);

3. Лексические средства. Изобразительные возможности лексики.

а) лексические повторы— намеренное повторение слова для обращения внимания читателя ( Береги копейку, копейка не выдаст, все прошибешь на свете копейкой. Н.В.Гоголь);

плеоназм – повторение сходных слов и оборотов, нагнетание которых создает тот или иной стилистический эффект:

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль… С.Есенин.

Фразеологизмы (крылатые слова)– устойчивые сочетания слов, постоянные по своему значению, составу и структуре. Кривить душой, на скорую руку, ни пуха ни пера, Рыцарь без страха и упрека

синонимы – слова, близкие по значению. Контекстные синонимы именно в контексте являются близкими.

антитеза – сопоставление противоположных по смыслу и значению явлений. ( Сравните: первый день творенья – последний день, М.Ю.Лермонтов);

Контекстные антонимы именно в контексте являются противоположными. Вне контекста значение меняется ( Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень – А. Пушкин)

Оценочная лексика – эмоционально окрашенные слова, содержащие оценку: простофиля, егоза, умниц, голосище.

Омонимы слова, звучащие одинаково, но имеющие разные значения пассаж в пении птиц, торговля в пассаже

Паронимы – близкие по звучанию, но различные по значению слова геройский- героический, действенный- действительный

Просторечия( просторечная лексика, или сниженная, или разговорная) – слова разговорного употребления, отличающиеся некоторой грубоватостью болван, вертихвостка, вихлять.

Диалектизмы – слова, бытующие в определенной местности. Драники, мшары, Буряки.

Заимствованные слова — слова, перенесенные из других языков. Пиар, парламент, консенсус, миллениум.

Книжная лексика – слова, характерные для письменной речи и имеющие особую стилистическую окраску. Бессмертие, стимул, превалировать

Жаргонизмы – слова, находящиеся за пределами литературной нормы./Арго/- Голова- арбуз, глобус, тыква…

Неологизмы – новые слова, возникающие для обозначения новых понятий. Прозаседавшиеся, шопинг, клипмейкер, маркетинг.

Профессионализмы( специальная лексика) – слова, употребляющиеся людьми одной профессии. Камбуз.

Термины – специальные понятия в науке, технике…Оптика, кататар.

Устаревшие слова.(архаизмы) – слова, вытесненные из современного языка другими, обозначающими те же понятия. Рачительный – заботливый, утеха – радость, отрок –юноша, око- глаз, выя- шея

Экспрессивная разговорная лексика – эмоционально окрашенные слова, имеющую несколько сниженную по сравнению с нейтральной лексикой стилистическую окраску. Грязнуля, крикун, бородач.

Окказионализмы – авторские неологизмы, созданные по необычным моделям Хилософия- М. Горький, стрекозел- В. Маяковский

Палиндром — слово, фраза, строка, одинаково читающиеся слева направо и справа налево (кабак)

4. Синтаксические средства

пропуск – форма лаконического, «лозунгового» стиля. Его сила – в краткости, а краткость зависит от того, насколько умело отобраны и оставлены в фразе наиболее полновесные по значению и картинности слова. ( Мы села – в пепел! Града – в прах! В мечи – серпы и плуги. В.А.Жуковский);

Неполные предложения см. пропуск ( часто в диалоге, лозунге)

Умолчание, или многоточие – форма, воспроизводящая речь сильно взволнованного человека. Умолчание близко к пропуску:

Отец… Мазепа… казнь – с мольбою

Здесь, в этом замке мать моя … /Фигура предоставляет слушателю самому догадаться, о чем пойдет речь/.

риторический вопрос, восклицание, обращение – для усиления выразительности речи, не требуют ответа:

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта? А.С.Пушкин

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Н.В.Гоголь.

Ряд однородных членов- это группы однородных членов, которые осложняют структуру предложения. Однородными могут быть любые члены предложения, с помощью которых более содержательно и полно передается смысл предложения

бессоюзие – перечень явлений, действий, событий, когда намеренно опускаются нужные союзы. Эффект быстроты сменяющихся образов, чувств, эмоциональная надрывность, волнение:

Мелькают мимо будки, бабы,

Мальчишки, лавки, фонари,

Дворцы, сады, монастыри,

Бухарцы, сани, огороды,

Купцы, лачужки, мужики,

Аптеки, магазины, моды.

Балконы, львы на воротах,

И стаи галок на крестах.

А.С.Пушкин

Многосоюзие (полисиндетон) – специальное введение дополнительных союзов, чтобы придать речи плавность, величавость, иногда – подчеркнуть эпически-спокойную, повествовательную манеру:

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал.

Щадят победителя годы…

А.С.Пушкин

Парцелляция – намеренное нарушение границ предложения

Это была «Волга». Пепельная. С московским номером. (Обычно при парцелляции указывают 2 предложения. Чтобы верно определить этот прием, нужно перечитать предыдущее предложение и последующее).

Неполные предложения – в которых пропущен член предложения, который мог быть восстановлен из контекста. Впереди еще поворот, за ним ещё.

Вопросно – ответная форма изложения – Форма изложения, при которой чередуются вопросы и ответы на вопрос.

синтаксический параллелизм – образное сопоставление двух сходных явлений, композиционно выраженное в виде параллельно расположенных фраз:

Черный ворон в сумраке нежном,

Черный бархат на смуглых плечах

А.Блок;

Травой зарастают могилы-

Давностью зарастает боль.

М.Шолохов.

Отрицательный параллелизм: подчеркнуть совпадение основных признаков сопоставляемых явлений:

То не ветер ветку клонит,

Не дубравушка шуршит,-

То мое сердечко стонет,

Как осенний лист дрожит.

С.Стромилов

Параллелизм служит для сравнения явлений природы с настроением человека.

Полно, белая березка, над водою бушевать,

Полно, глупая девчонка, надо мной озоровать – сходная синтаксическая конструкция.

алогизм – объединение в качестве однородных членов разного видового значения, имеющее целью создание комического эффекта. ( Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом…на дачу, А.П.Чехов);

инверсия – нарушение стандартного порядка слов, обратный: Белеет парус одинокий

Она стройна, ее движенья

То лебедя пустынных вод

Напоминают плавный ход,

То лани быстрое стремленье. А.С.Пушкин.

Курсив – выделенное слово, ключевое

Эллипсис – пропуск какого-либо члена предложения Мужики – за топоры. Мы сёла – в пепел, грады – в прах, В мечи – серпы и плуги. В.Жуковский

!!!

5.Звуковые средства выразительности. Фонетические средства ( Встречается редко)

Аллитерация— прием усиления изобразительности путем повторения согласных звуков Подобна лилии крылатой,/ Колеблясь, входит Лала –Рук

Ассонанс— прием усиления изобразительности путем повторения гласных звуков. Скучна мне оттепель: вонь, грязь, весной я болен…А.Пушкин

Звукопись— прием усиления изобразительности текста путем такого построения фраз, строк, которое соответствовало бы воспроизводимой картине. Соловей: «То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался»И.Крылов

Звукоподражание — подражание с помощью звуков языка звукам живой и неживой природы. Когда гремел мазурки гром …А.Пушкин

- Некоторые приемы могут быть в стилистике и тропах, или в синтаксисе и стилистике – надо быть внимательным и различать: переносное значение (образное) – это тропы; если строение самого предложения, его построение – это синтаксис. А если произвести на читателя эффект, выделить особенность фразы как ключ к проблеме текста – это стилистика.

ЕГЭ Русский язык.

Экспресс-подготовка.

Задание № 26. Языковые средства выразительности.

Задание № 26. Языковые средства выразительности.

Вот и довёз нас вами, ребята, наш замечательный экспресс до последней тестовой остановки.

Сегодня мы вспомним основные художественные выразительные средства языка. Я вам подскажу, как нужно выполнять задание № 25. Но беседа впереди долгая, материала много. Если вы готовы, то начнём.

Я шаг за шагом объясню порядок выполнения задания № 25.

Шаг 1 .

Внимательно прочитайте задание. Посмотрите, ЧТО вам нужно найти.

Если необходимо найти ТРОП в названных предложениях, то вспомните, что это такое и какие виды топов бывают.

ТЕОРИЯ.

|

Тропы – это слова, употреблённые в переносном смысле, помогающие ярко, образно, выразительно передать мысли и чувства, воссоздать необходимую картину. Помните главное: это слова в переносном смысле, то есть в жизни мы это «увидеть» не сможем, нам кажется, что это так происходит, это наше вИдение мира. |

|

|

Аллегория. |

Иносказание, при помощи которого передаётся суть, признаки конкретного образа. Примеры. Фемида( женщина с весами) – правосудие. Все животные в баснях , сказках- это изображение людей с подобными характерами. |

|

Гипербола |

Преувеличение чего -либо- свойств, признаков и прочего. Пример. В сто сорок солнц закат пылал.(В. Маяковский) |

|

Ирония |

От греческого «притворство». Это троп, при котором скрывают истинный смысл, это лёгкая насмешка. Пример. Откуда, умная, бредёшь ты голова (обращение к Ослу в басне И.Крылова). |

|

Литота |

Преуменьшение чего- либо, в противоположность гиперболе. Пример. Талии не тоньше бутылочной шейки (Н.В. Гоголь) |

|

Метафора |

Это перенос значения слова по внешнему признаку. Метафора — скрытое сравнение. В ней есть то, с чем сравнивают, но нет предмета сравнения. Метафора бывает развёрнутая, когда создаётся целая картина сравниваемого предмета или явления. Пример. Дворянское гнездо. |

|

Метонимия |

Это перенос свойств предметов по их внутреннему сходству (в этом отличие от метафоры, при которой сходство- внешнее). Существую разные случаи переноса по внутреннему признаку, связи между предметами: 1.между предметом и материалом 2.между содержимом и содержащим. 3.между действием и орудием действия. 4.между автором и его произведением. 5.Между местом и людьми, там находящимися. Примеры. 1.Не то на серебре- на золоте едал ( А.Грибоедов). 2. Скушай ложечку. Выпей чашечку. 3.Перо его дышит местью. 4. Читаю Толстого, слушаю Чайковского. 5. На субботник вышла вся школа. |

|

Олицетворение. |

Наделение неживых е предметов наделяют свойствами живых — способностью мыслить, чувствовать, переживать. Пример. Дождь идёт. Весна пришла. Природа радуется. |

|

Синекдоха |

Это перенос значения по количественному признаку: когда вместо единственного числа употреблено множественное и наоборот, часть вместо целого. Когда о человеке в целом говорят через его деталь (одежды, внешности, особенности характера). Примеры: Пуще всего береги копейку (Н.В. Гоголь). И вы, мундиры голубые. (М.Ю. Лермонтов о жандармах). |

|

Сравнение. |

Не путайте сравнение с метафорой. В сравнении есть и то, что сравнивают, и то, с чем сравнивают. Часто используются союзы: как, словно, будто. Пример. Молвит слово — соловей поёт. |

|

Эпитет |

Образное определении. По- другому, это определение, обозначающее качество, предмета, которое в жизни нельзя увидеть . Помните! Эпитетами не всегда являются прилагательные, могут быть и другие части речи. Примеры. Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком (С.Есенин).. Кругом трава так весело цвела. …когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом ( Тютчев). |

Шаг 2.

Если необходимо найти лексические средства, то среди слов предложенного списка нужно искать следующие термины.

Типы слов по смыслу

Синонимы — это слова одной части речи, которые отличаются оттенками значений и стилистическим применением в речи (великолепный, превосходный, изумительный, роскошный, отличный, замечательный, классный, супер).

Контекстные синонимы — это слова, которые являются синонимами только в данном контексте.

Например: по характеру это была добрая, мягкая женщина.

Синонимы данных слов вне текста:

Добрый — сердечный, душевный, жалостливый, человечный и др.

Мягкий — пухлый, пластичный, эластический, пушистый.

Антонимы — это противоположные по смыслу слова (забраковать – одобрить, оригинал – подделка, чёрствый — отзывчивый).

Контекстные антонимы — это слова, которые являются антонимами только в данном контексте. Противопоставление подобных слов является чисто индивидуальным авторским решением.

Например: один день – вся жизнь, волки — овцы, поэт – стихотворец.

Омонимы — это слова, которые пишутся одинаково, но имеют совершенно разные значения (коса девичья и коса как сельскохозяйственное орудие).

Паронимы – это слова, сходные по написанию и звучанию, но имеющие различное значение ( великий- величественный, эффектный- эффективный).

Типы слов по сфере употребления

Общеупотребительные слова — это слова, значение которых известно всему народу, всем носителям данного языка (небо, школа, синий, ходить, красиво и т.д.)

Диалектизмы — данные слова употребляются жителями определённой местности ( «саднова»- то есть постоянно, употребляется в глубинках Поволжья).

Профессионализмы (или специальная лексика)– эти слова употребляются людьми определённой профессии (шприц, скальпель – врачами; корень, морфология, синтаксис- учителями русского языка).

Термины – названия определённых понятий, которые используются в той или иной области знаний (например: функция, демократия)

Жаргонизмы— это слова и выражения, которые используются в в социальных группах при неформальном общении (например: глючить, хакнуть – компьютерный жаргон, то есть сленг; ксива, малява- воровской жаргон; училка, трояк, домашка- школьный;

Типы слов по происхождению

Устаревшая лексика (архаизмы)- это устаревшие слова, вышедшие из постоянной речи , так как с течением времени были заменены другими словами (очи- глаза, ланиты- щёки).

Историзмы — это устаревшие слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением явлений, которые они обозначали. Данные слова могут употребляться для описания исторической эпохи (кольчуга, ботфорты).

Неологизмы — новые слова, недавно возникшие в языке и не утратившие своей новизны. С течением времени данные слова переходят в группу общеупотребительных. Так совсем недавно неологизмами были слова: компьютер, планшет, мобильный телефон, смартфон, однако сегодня они уже переходят в разряд общеупотребительных.

Исконно русские слова – слова, возникшие в древности у восточных славян, старославянизмы (сладкий, враг, ведать )

Заимствованные слова (иноязычные)- по происхождению эти слова заимствованы из других языков. Часто это происходит в период экономического, культурного общения, взаимосвязей стран и народов. (Например, гипербола- слово греческого происхождения, модернизация- французского).

Варваризмы – это иноязычные слова, вошедшие в русскую речь, но всегда воспринимаемые как чужеродные. Их часто используют для описания иностранного быта, этикета и т.д. ( Например: месье, бой-френд, бизнес-вумен).

Типы слов по сферам употребления

Стилистически нейтральная лексика — это слова, не прикреплённые к определённому стилю речи (сравните: душистый — благовонный, доказательства- аргументы)

Книжная лексика — употребляется в книжных стилях: научной литературе, официально- деловом , публицистическом стиле( например: декларативный, исчислять, конъюктура)

Разговорная лексика — слова, использующиеся в устной речи, часто в бытовом общении

( хвастунишка, читалка, задира.)

Просторечные слова – это слова разговорной лексики, но имеющие свои особенности :

-нарушающие языковые нормы ( траНвай вместо траМвай, квАртал вместо квартАл)

— нарушающие моральные нормы, грубые слова (башка, притащиться)

— вульгарна, бранная лексика, оскорбляющая человека.

Эмоционально окрашенные слова (экспрессивная лексика, оценочная лексика) – это слова, при помощи которых выражается отношение к окружающим, явлениям, действиям, позитивное и негативное (например: дружище, силища, врата, страж).

Фразеологизмы — устойчивые словосочетания, которые по значению равны одному слову .

С точки зрения стилистической окраски фразеологизмы бывают:

— разговорные: бежать сломя голову — быстро, работать спустя рукава – лениться

— книжные : яблоко раздора, звёздный час

— просторечные: вкручивать мозги, дурья башка.

Шаг 3.

Если нужно определить, какой приём (фигура речи) использует автор, то ищите следующие приёмы.

Фигура — часть предложения, которая играет определённую функцию в нём (здесь обретает свои права синтаксис). Фигура представляет собой выразительные синтаксические конструкции, которые передают экспрессию текста.

Примечание: некоторые фигуры речи могут быть одновременно и синтаксическими средствами (риторический вопрос, риторическое восклицание и др.).

|

Фигуры речи приёмы). |

Определения. Примеры. |

|

Анафора |

Повторение слов или сочетаний слов в начале предложений или стихотворных строк. Пример. Не напрасно дули ветры, Не напрасно шла гроза. |

|

Эпифора |

Противоположна анафоре: повторение слов или словосочетаний в конце строк или предложений. Пример. Правда твоя – это наша правда, Родина! Слава твоя – это наша слава. Родина! |

|

Антитеза |

Противопоставление явлений и понятий. Часто основана на употреблении антонимов. Живые и мёртвые. Кто был никем, тот станет всем. |

|

Градация |

Это такой приём, который позволяет предать события, чувства, действия в процессе их развития — по возрастающей или убывающей значимости. Пример. Пришёл, увидел, победил! Не жалею, не зову, не плачу. |

|

Инверсия |

Обратный порядок слов. В русском языке прямой порядок: определение, подлежащее, сказуемое, дополнение .Обстоятельство имеет разное положение в предложении. Пример. Жили-были дед да баба. Пришёл я однажды в школу. Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням. |

|

Оксюморон |

Сочетание не сочетаемых по смыслу слов. Примеры. Мёртвые души. Горькая радость. Звонкая тишина. |

|

Синтаксический параллелизм |

Сходное построение предложений в синтаксическом плане. Пример. Молодым везде у нас дорога, Старика везде у нас почёт. |

|

Перифраз. |

От греческого- описание. Это употребление описания предмета, явления, человека, вместо его названия. Примеры. Автор Войны и мира» (Толстой). Пишущий эти строки (я). Туманный Альбион ( Англия.) Царь зверей (лев). |

|

Умолчание |

Приём, при котором автор намеренно недосказывает что-то, прерывает мысль героя, чтобы читатель сам мог подумать, о чём хотел тот сказать. Пример. Я сама не из таких, Кто чужим подвластен чарам. Я сама… Но, впрочем, даром Тайн не выдаю своих. |

|

Парцелляция. |

Приём, при котором предложение делится на несколько. Сначала идёт предложение с основным смыслом, а за ним — неполные предложения, дополняющие его. Этот приём используется для усиления выразительности, значимости слов. Пример. Он увидел меня и застыл. Удивился. Замолчал. |

|

Бессоюзие или асиндетон |

Приём, при котором союзы опускаются. Это придаёт речи динамичность, помогает воссоздать быструю смену действий героев, картин. Пример. Швед, русский, колет, рубит, режет. |

|

Многосоюзие или полисиндетон |

Намеренное увеличение союзов в предложении. Это позволяет замедлить речь выделить какие-то слова, усилить выразительность созданного образа. Пример. Перед глазами ходил океан, и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал. |

|

Риторические восклицания. |

Использование восклицательных предложений, чтобы не только выразить свои чувства, но и предать их читателям, вызвать в ответ такие же. Пример. Какое лето, что за лето! Да это просто колдовство! |

|

Риторические вопросы. |

Это вопросы, не требующие ответа. На них автор либо сам отвечает, либо хочет, чтобы над вопросом подумали читатели. Они создают иллюзию беседы. Обращены такие вопросы во всем людям. Часто используются в художественной или публицистической литературе. Пример. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? |

Шаг 4.

Наконец, если необходим найти синтаксические средства, то помните, они связаны со знаками препинания, их выделяют запятыми, тире, ставится знак вопроса или восклицания и т.д.

|

Средства |

Определения Примеры Однородные члены способны ярко воссоздать и картину событий, и внешние и внутренние свойства предмета описания, и всю гамму чувств. Пример. Природа помогает бороться с одиночеством, преодолевать отчаяние, бессилие, забывать вражду, зависть, коварство друзей. |

|

Ряды однородных членов |

|

|

Вводные слова. |

Вводные слова многообразны по значению. Умелое использование этих значений поможет и выразить оттенки чувств, и систематизировать мысли, и выделить главное, важное Пример. Вероятно, там, в родных местах, как в детстве удивительно пахнет цветами, самые большие ромашки из которых можно сплести замечательные букеты. |

|

Вопросно-ответная форма изложения. |

Это приём, при котором размышления автора представлены в виде вопросов-ответов. Пример. Для чего нужно приучать детей с детства читать правильные книги,- спросите вы? А я отвечу: чтобы стать человеком, настоящим, достойным права так называться. |

|

Риторические обращения |

Риторические обращения часто используются в публицистической речи с целью привлечения внимания к проблеме, для призыва к действию. Пример. Горожане, сделаем наш город зелёным и уютным! |

|

Обособленные члены. |

Обособленные члены позволяют более ярко, конкретно, подробно, эмоционально описать что-то, рассказать о чём-т . Они способствуют уточнению, усилению общего впечатления от содержания текста. Пример. В родных местах всё так же шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своим и вещими шёпотами тем поэтом, каким я стал. |

|

Восклицательные предложения. |

Они позволяют автору выразить своё отношение к описываемому. Восклицательные предложения могут выражать побуждение к действию, становясь таким образом риторическими восклицаниями. Примеры. Милосердие — удивительное свойств души человека! Надо воспитывать милосердие в детства! |

|

Цитирование |

Использование цитаты из произведения или высказывание известного человека для подтверждения своих мыслей. Пример. Горький писал: « Человек — это звучит гордо!». |

Пользуйтесь подсказками.

В задании часто можно найти скрытые подсказки.

- Подсказкой является уже то, что вас просят найти троп, лексическое или синтаксическое средство.

- Часто в скобках даны примеры (например, эпитетов), вам надо вспомнить, как называется такое средство.

- Могут помочь и формы слов, например, «использована»- слово женского рода, потому ясно, что здесь термины мужского и среднего рода не подойдут.

Рассмотрим пример.

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

«Рассуждая на тему творчества и «нахождения себя», автор использует такой прием, как (А)_____ (предложения 8—9; 17—18). Что может помешать творческой личности? Использованные в 13-м предложении (Б)_____ дают, по мнению автора, ответ на этот вопрос. Говоря о том, какие профессии можно считать творческими, а какие — нет, В. Белов в 20-м предложении использует (В)_____. Это даёт возможность подготовить читателя к пониманию следующего, 21-го предложения. Кроме этого, в тексте широко использована (Г)_____, например, «потребность», «личность», «ориентация», «принципы» и др.»

Список терминов:

1) сравнительный оборот

2) литота

3) антонимы

4) ирония

5) просторечная лексика

6) ряды однородных членов

7) вопросно-ответная форма изложения

9) риторический вопрос

10) восклицательные предложения

ПОЯСНЕНИЕ.

А) Приём-7 ( вопрос-ответ).

(8) Почему же с годами творчество понемногу исчезает из нашей жизни, почему творческое начало сохраняется и развивается не в каждом из нас? (9) Грубо говоря, потому, что мы либо занялись не своим делом (не нашли себя, своего лица, своего таланта), либо не научились жить и трудиться (не развили таланта).

Б) Ответ-6, ряды однородных членов.

(17) Почему, собственно, считается творческой только жизнь артиста или художника? (18) Ведь артистом и художником можно быть в любом деле.

(13) Стройному восхождению, творческому раскрепощению личности может помешать любой душевный, семейный, общественный или мировой разлад, любая неурядица, которые, кстати сказать, бывают разные.

В) Антонимы-3.

(20)Ореол исключительности той или иной профессии, деление труда по таким принципам, как «почётно-непочётно», «интересно-неинтересно», как раз и поощряет мысль о недоступности творчества для всех и для каждого. (21) Но это вполне устраивает сторонников нивелирования личности, которые выделяют безликую толпу бездарных людей и противопоставляют ей людей талантливых.

Г) Общественно-политическая лексика — 8 (потребность», «личность», «ориентация», «принципы»).

Ответ: 7638.

Алгоритм выполнения задания № 26.

Языковые средства выразительности.

- Выучите значение терминов, тренируйтесь в их нахождении в тесте. Это первое условие хорошего выполнения задания.

- Чётко представляйте группы терминов: тропы, лексические, синтаксические средства, приёмы (фигуры).

- Внимательно читайте задание. В нём часто уже бывает подсказка.

- Если надо найти ТРОПЫ, выделите их для себя из списка. Помните, что это слова в переносном смысле.

- Попытайтесь найти тот, который есть в данных предложениях.

- Круг терминов из списка сократился. Ищем следующее средство выразительности, например, синтаксическое . Из списка находим то, что как-то связано со знаками препинания.

- Далее круг терминов стал ещё уже. Ищем, например, лексические средства (это синонимы, антонимы фразеологизмы, различная лексика).

- Но бывает и так, что не указано, какие средства нужно искать (лексические, синтаксические). Тогда смотрите на подсказку в скобках.

В пример выше читаем: «в тексте широко использована (Г)_____, например, «потребность», «личность», «ориентация», «принципы» и др.».

Как видим, нет чёткого указания, что надо искать, но даны слова в скобках, кроме того, слово «использована» стоит в ж. роде. Поэтому здесь подходит «политическая лексика».

Таков алгоритм выполнения задания № 26.

Желаю удачи в подготовке к ЕГЭ!

Вера Александровна.

Конспект для работы с заданием 26 ЕГЭ по русскому языку с примерами.

Тропы (эпитет, гипербола, литота, метафора, метонимия, олицетворение, синекдоха, сравнение, ирония, аллегория, символ).

ЭПИТЕТ — эмоционально-красочное определение, несущее особую эмоциональную и смысловую нагрузку. Чаще всего эпитет выражен прилагательным, реже — наречием.

Добрый ветер; живительная влага; робкое дыхание; горящие глаза; дорожная тоска;

Гордо реет буревестник (М. Горький)

Лесов таинственная сень / С печальным шумом обнажалась… (А. С. Пушкин).

ГИПЕРБОЛА — преувеличение размеров или свойств предмета, человека, явления.

Сто лет не виделись.

Волны вставали горами.

Я говорил это тысячу раз.

Это длилось целую вечность.

Шаровары шириной в Черное море. (Н.Гоголь)

ЛИТОТА – преуменьшение размеров или свойств предмета, человека, явления.

Жизнь человека – один миг.

Небо с овчинку.

Мальчик с пальчик.

Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более напёрстка…

Таракан, таракан, таракашечка, / Жидконогая козявочка-букашечка.

МЕТАФОРА — скрытое сравнение, перенесение свойств одного предмета или явления на другой на основании общих признаков.

Пчела из кельи восковой / Летит за данью полевой. (Пушкин)

В крови горит огонь желанья. (Пушкин)

Грустя, и плача, и смеясь, Звенят ручьи моих стихов. (Блок)

«мечты кипят» (А. С. Пушкин).

МЕТОНИМИЯ — замена одного слова или выражения другим на основе близости значений.

Тарелку съел;

У него бойкое перо;

Весь дом ушел;

Выпить целый самовар;

Янтарь на трубках Цареграда, /Фарфор и бронза на столе…

Вдруг из-за двери в бале зальной/ Фагот и флейта раздались.

СИНЕКДОХА — вид метонимии, название части вместо целого или наоборот.

«…и слышно было до рассвета, как ликовал француз…» (Лермонтов).

Все флаги в гости будут к нам. (Пушкин)

Слезу пролить над ранней урной. (Пушкин)

Быть может, в Лете не потонет/ Строфа, слагаемая мной.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ — наделение неодушевленных предметов свойствами одушевленного.

О чем ты воешь, ветр ночной, О чем так сетуешь безумно? (Тютчев)

…Нева всю ночь/ рвалася к морю против бури, /не одолев их буйной дури…/и спорить стало ей не в мочь.. (Пушкин)

СРАВНЕНИЕ — уподобление одной ситуации другой, одного явления другому. Сравнение может быть выражено: 1) Сравнительным оборотом с союзами как, точно, словно, будто, как будто; 2) сравнительной конструкцией со словами похожий, подобный, вроде; 3) существительным в творительным падеже; 4) Сравнительной степенью прилагательного или наречия;

Глаза, как океаны;

Мои стихи бегут, как ручьи;

Лентой бархатной чернеет / Груда вспаханной земли.

Разливы рек ее, подобные морям… (Лермонтов)

Луна «как-то добродушно, во все глаза смотрела на деревни и поле и очень походила на медный вычищенный таз». (Гончаров)

ИРОНИЯ — явно-притворное изображение отрицательного явления в положительном виде (под видом похвалы скрывается насмешка, за большим и значительным угадывается умаление).

Едва ли кто польстится на такую красавицу.

Откуда, умная, бредешь ты, голова? Крылов. (слова лисицы ослу)

СИМВОЛ — многозначное иносказание, изображающее отвлеченное понятие или явление через похожий конкретный образ.

Черный вран, свистя крылом,/ Вьется над санями; /Ворон каркает: печаль! (Черный ворон — фольклорная аллегория несчастья)(Жуковский)

В творчестве Л.Н. Толстого присутствует множество символов, например, знамя — символ подвига, небо — символ вечности, дуб — символ медленно возрождающейся жизни, комета — символ грозящих бедствий и жизненных изменений. Символические сны графа Пьера Безухова в Можайске (после Бородинского сражения), в Шамшеве (в плену) и Николеньки Болконского (эпилог) («Война и мир»).

АЛЛЕГОРИЯ — однозначное (в отличие от символа), легко узнаваемое иносказание, закрепленное традицией, условно изображающее отвлеченное понятие или явление через похожий конкретный образ.

Чаще всего аллегория встречается в баснях, притчах, сказках. Так, лиса в басне воплощает хитрость, волк — жестокость,

жадность или глупость, заяц — трусость и т. д.

И прежний сняв венок — они венец терновый, / Увитый лаврами, надели на него: / Но иглы тайные сурово / Язвили славное чело…(лавровый венок — аллегория славы, терновый венок — аллегория страдания, мук) (Лермонтов)

Синтаксические средства (вводные слова и словосочетания, восклицательные и вопросительные предложения, неполные предложения, обращения, сравнительные обороты, ряды однородных членов предложения, риторические вопросы, риторические обращения, односоставные предложения)

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС / ВОСКЛИЦАНИЕ / ОБРАЩЕНИЕ — вопрос, восклицание, обращение, не имеющие адресата.

Отчего мне так грустно, береза?

Здравствуй, солнышко!

Что за люди!

Обманчивей и снов надежды. /Что слава? шепот ли чтеца? /Гоненье ль низкого невежды? /Иль восхищение глупца? (Пушкин)

Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу… (Гоголь)

Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? (Тургенев)

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ / РЯДЫ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ — слова одной и той же части речи, относящиеся к одному слову и отвечающие на один вопрос.

А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. (Солженицын)

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно.

ВВОДНЫЕ СЛОВА/СЛОВОСОЧЕТАНИЯ — слова, словосочетания, не входящие в структуру предложения (к ним нельзя задать вопрос), выражающие отношение говорящего к высказыванию. В предложении выделяются запятыми.

К сожалению, все оказалось ложью.

По-моему, ты не понимаешь меня.

Он, видимо, думает об экзамене.

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — предложения, в которых выражается стремление говорящего узнать что-либо / удостовериться в чем-либо. В конце любого вопросительного предложения есть знак «?»

Как дела?

О чем ты говоришь?

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — эмоционально-окрашенные предложения, произносимые с восклицательной интонацией.

Какой чудесный день!

Как хорошо в поле!

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — это синтаксические конструкции, допускающие пропуск одного или нескольких компонентов, известных или подразумеваемых из ближайшего контекста или ситуации; отсутствующими могут быть как главные, так и второстепенные члены предложения.

Мы читали разные книги. Я — «Евгения Онегина», сестра — «Капитанскую дочку».

Я разостлал бурку на лавке, казак свою – на другой (Лермонтов)

Калиныч стоял ближе к природе. Хорь же – к людям (Тургенев).

ОБРАЩЕНИЯ — слова или сочетания слов, используемые для называния лиц или предметов, к которым обращена речь. Обращения выделяются запятыми, также после обращения, произнесенного с восклицательной интонацией ставится «!» знак.

Антон, что ты делаешь?

Вера, скажи мне правду.

О, скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки? (Пушкин)

Батюшка! Семен Яковлевич! – раздался вдруг… голос дамы. (Достоевский)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ — сопоставление предметов и явлений по принципу сходства, которое выражается при помощи союзов подчинительных союзов как, точно, словно, будто, как будто, что, чем, нежели.

Сестрица ваша играет вами, как мячиком (Фонвизин)

Мчат, как будто на крылах, / Санки кони рьяны…(Жуковский)

Как стих без мысли в песне модной. Дорога зимняя гладка. (Пушкин)

Словно ястреб взглянул с высоты небес / На младого голубя сизокрылого… (Лермонтов)

Приёмы (анафора, эпифора, антитеза, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, цитирование, диалог, парцелляция, синтаксический параллелизм, оксюморон)

АНАФОРА — единоначатие, повторение начальных слов, строк или фраз.

Наше оружие — наши песни, / Наше золото — звенящие голоса.

Это – круто налившийся свист, / Это – щёлканье сдавленных льдинок, / Это – ночь, леденящая лист, / Это – двух соловьёв поединок.

Опять с вековой тоскою / Пригнулись к земле ковыли, / Опять за туманной рекою / Ты кличешь меня издали.

Когда волнуется желтеющая нива… Когда росой обрызганный душистой… Когда студеный ключ играет по оврагу… Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся моршины на челе, — И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога (Лермонтов)

ЭПИФОРА — повторение одного и того же слова, фразы в конце отрезка речи.

Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?

Это есть художник Альтман, очень старый человек. По-немецки значит Альтман — очень старый человек.

Вот что. Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я тоже солдат…(Шолохов)

Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону. (Булгаков)