Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

§ 115. В

придаточных частях сложноподчиненного предложения используются союзы и союзные

слова будто, где, даром что, если (если… то), ибо, зачем, как

будто, как только, как, какой, когда, который, кто, куда, лишь, лишь только,

нежели, откуда, отчего, пока, поскольку, почему, словно, так как, так что,

только что, точно, хотя, чей, чем, что, чтобы и др. Придаточная часть в

сложноподчиненном предложении выделяется запятыми с двух

сторон, если стоит внутри главной части; если же придаточная часть стоит перед

главной частью или после нее, то отделяется от нее запятой:

Двойное

небо, когда облака шли в разные стороны, кончилось дождем на два дня (Пришв.); Когда

стемнело, я зажег лампу (Пришв.); Общеизвестно,

что каждый уехавший из России увез с собой последний день

(Ахм.); Грин попросил, чтобы его

кровать поставили перед окном (Пауст.); Впереди виднелась

белая пелена, будто река вышла из берегов (А. Т.);

Приеду, хотя очень занят; Если я мешаю, то уйду (Пауст.); Ниже лежал третий слой, где было много остатков

римских времен (Пауст.); Трудно было поверить, что на море идет война (Пауст.); Стало слышно, как гудит внутри здания огонь (Шукш.).

Примечание. Перечень основных сложных союзов

см. в § 117.

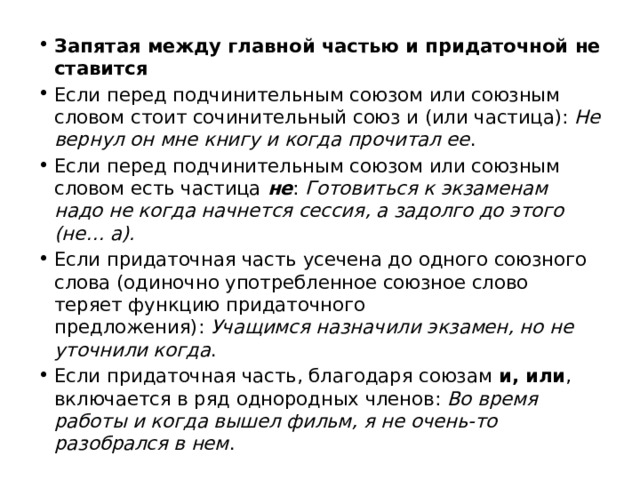

Запятая между главной частью и придаточной, присоединяемой

простым союзом или союзным словом, не ставится:

а) если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит

сочинительный союз и (или частица): Не

вернул он мне книгу и когда прочитал ее; Скоро станет известно и кто приедет на

праздник;

б) если перед подчинительным союзом или союзным словом есть

частица не: Готовиться к экзаменам надо не когда начнется сессия, а задолго до этого

(не… а);

в) если придаточная часть усечена до одного союзного слова (одиночно

употребленное союзное слово теряет функцию придаточного предложения): Учащимся назначили экзамен, но не уточнили когда; Со стороны проспекта кто-то шел — издали было неясно кто (Пелев.);

г) если придаточная часть, благодаря союзам и,

или, включается в ряд однородных членов: Во время работы и когда вышел фильм, я не очень-то разобрался в

нем (газ.); И вспомнил незабвенный «Фрегат «Палладу» и как Григорович вкатился в Париж лет

восемьдесят назад! (Булг.); Ему вдруг захотелось тепла и чтоб зима тоже была теплая (Ард.); Приезжай через неделю или когда тебе захочется.

§ 116. Если

перед простым подчинительным союзом стоят усилительно-ограничительные слова (частицы,

союзы или их сочетания, вводные слова) особенно, даже, в

частности, в том числе,

в особенности, а именно, а также, а (но) только, как раз, лишь, исключительно,

только и др., то запятая ставится перед ними, а не перед союзом: Неповторим Ярославль, ни с каким городом не спутаешь его, особенно когда увидишь город с Волги (М.

Рапов); Хорошо в лесу весной, особенно

когда (если) почки на деревьях

только-только начинают раскрываться; Она обещала приехать, но только когда закончатся экзамены; Он приехал

в город, чтобы походить по выставкам, а также чтобы навестить своих родственников; Хорошо отдохнуть летом в деревне, в частности если год урожайный на грибы, ягоды;

Он приехал вовремя, как раз когда

должны были начаться занятия; Перед ними предстал овраг,

лишь когда рассеялся туман; Он приехал в Москву, исключительно чтобы попасть в Большой театр; Я

узнал о выставке поздно, а именно когда она уже закрылась.

§ 117. В

сложноподчиненных предложениях могут употребляться сложные по составу союзы: благодаря тому что, ввиду того что, вместо того чтобы, в силу того

что, вследствие того что, в случае если, в то время как, из-за того что, исходя

из того что, между тем как, несмотря на то что, оттого что, перед тем как,

подобно тому как, по мере того как, потому что, прежде чем, ради того чтобы,

раньше чем, с тем чтобы, с тех пор как, с той целью чтобы, так же как, так что,

тем более что и др.

Союзы могут входить целиком в придаточную часть, и тогда

запятая ставится перед первой частью союза: Он [день] казался громадным, бесконечным и деятельным,

несмотря на то что в пути мы даже не говорили друг с

другом (Пауст.); Читать в рассеянном блеске белой ночи

было нельзя, так же как нельзя было

зажигать свет (Пауст.); Гул шторма слышен рядом, за

мысом, тогда как в Балаклавской

бухте вода, налитая вровень со старыми набережными, стоит неподвижно (Пауст.);

Следует почаще менять девчат на постах, потому

что к вечеру мороз крепчает (Б. П.); Только скучнел, по мере того как поезд приближался к Кружилихе (Пан.).

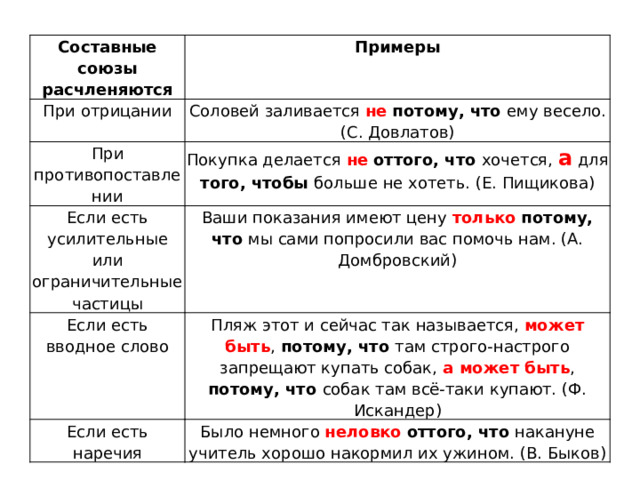

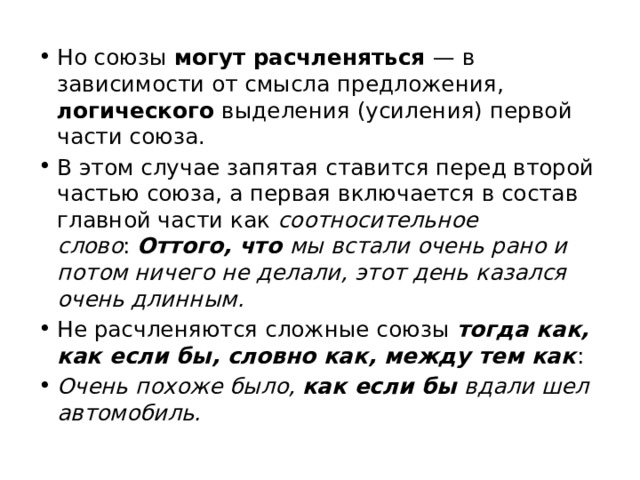

Но союзы могут расчленяться — в зависимости от смысла

предложения, логического выделения (усиления) первой части союза. В этом случае

запятая ставится перед второй частью союза, а первая включается в состав

главной части как соотносительное слово: Оттого, что мы встали очень рано и потом ничего не делали, этот день казался

очень длинным (Ч.); Благодаря тому,

что лето очень жаркое и сухое, понадобилось поливать

каждое дерево (Ч.); Федор переменился гораздо раньше, чем думала мать (Ав.); Это трудно понять молодежи потому, что этой России уже нет (Пауст.).

Ср.: Это трудно понять молодежи, потому что этой России уже нет.

Не расчленяются сложные союзы тогда как, как если бы, словно как, между тем как: Начальник строительства распорядился возводить плотину туземным способом,

тогда как, по мнению Ивина и других

работников, следовало возводить бетонную (О. Б.); Очень

похоже было, как если бы вдали шел

автомобиль (Пришв.); Послышался шорох, словно как по крыше пробежал кот.

Союзы в то время как, по мере того как, перед

тем как, если придаточная часть стоит перед главной, обычно не

расчленяются: По мере того как снег в

котелке серел и обращался в молочно-мутноватую жидкость, Павел добавлял снегу

из ведра (Бергг.); В то время как я

потрошил и чистил ярких морских рыб, около меня остановилась женщина лет

шестидесяти (Сол.). Ср.: По мере того как поднималось солнце, день теплел и веселел (Бун.); …После того как хозяйство лишилось заправилы,

не только Федор растерялся, но и мать (Фад.); — Шум

стихал по мере того, как известие

проникало во все углы зала (Леон.); А вот что произошло в

последнюю минуту перед тем, как он

вслед за Елизаветой Александровной вышел в переднюю (Фад.).

Расчленяемость союза в то время как обнаруживается

лишь при усилении временного значения, особенно при включении слов как раз, еще, самое, именно: Я спросил об этом деда

как раз в то время, как он замахнулся было вторым

валенком (Пришв.). Такие предложения близки предложениям с союзом когда (в то время, когда):

Грибы по-настоящему начинают расти в то время, когда рожь выметывает колос (Тендр.).

Примечание. Расчленение союза в то время как в начале предложения

допустимо, хотя несколько устарело: В то время, как я вздремнул, взошлалуна (Л. Т.).

Союз так что не

расчленяется, если он имеет значение следствия: Он в три приема

раскачался, и вдруг, описав всем телом полный круг, так

что на один момент его ноги находились прямо над головой,

он с силой оттолкнулся от брусьев <…> и ловко, по-кошачьи, присел на

землю (Купр.) — придаточная часть следствия; ср. с предложениями,

имеющими в придаточной части значение «таким образом»: …описав

всем телом полный круг так, что на

один момент его ноги находились прямо над головой — значение слова так в главной части предложения конкретизируется придаточной

частью образа действия.

§ 118. Расчленение

сложного союза обязательно:

а) при наличии слов, примыкающих к первой части союза и

логически выделяющих ее: при употреблении отрицания, усилительных,

ограничительных и других частиц, вводных слов, наречий. Все эти слова перетягивают

ударение на первую часть союза, способствуя переходу его в соотносительное слово:

Пастухов сошелся с Цветухиным не потому,

что тяготел к актерам (Фед.); И

солнце как будто светит только затем, чтобы перед ее взором, не исчезая, сияло окно с неподвижным черным силуэтом

(Фед.); Молодые тетеревята долго не откликались на мой свист,

вероятно, оттого, что я свистел

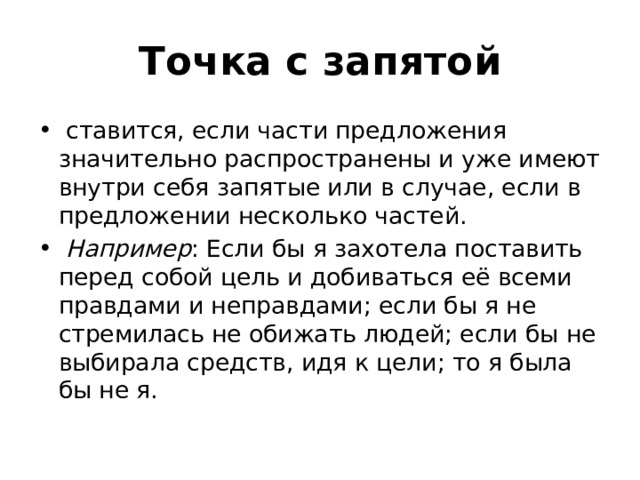

недостаточно естественно (Т.);

б) при включении первой части союзного сочетания в

однородный ряд членов предложения: Ромашов же краснел до настоящих

слез от своего бессилия и растерянности, и от боли за

оскорбленную Шурочку, и оттого, что ему сквозь

оглушительные звуки кадрили не удавалось вставить ни одного слова (Купр.);

в) при противопоставлении: Мелодии,

смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так

верно и проницательно (Б. Паст.).

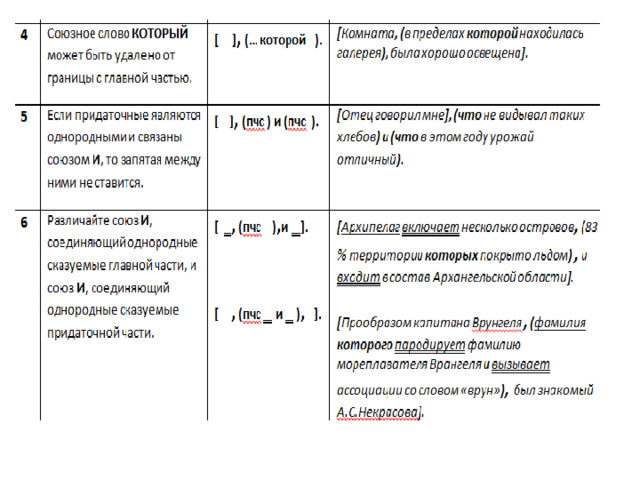

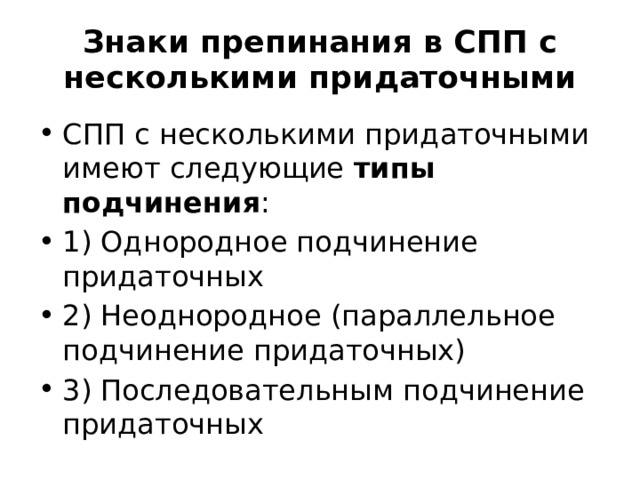

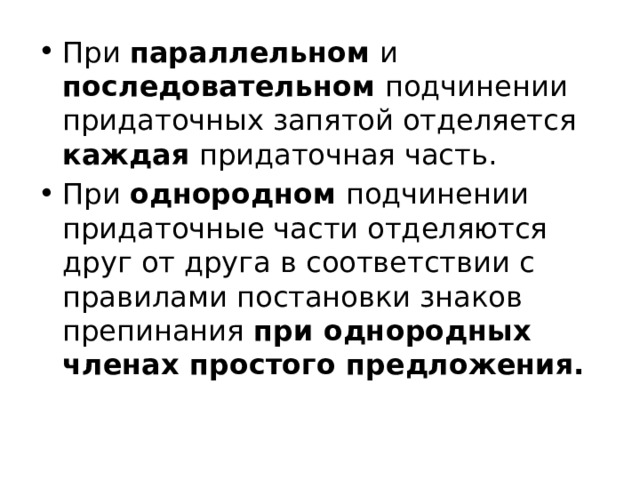

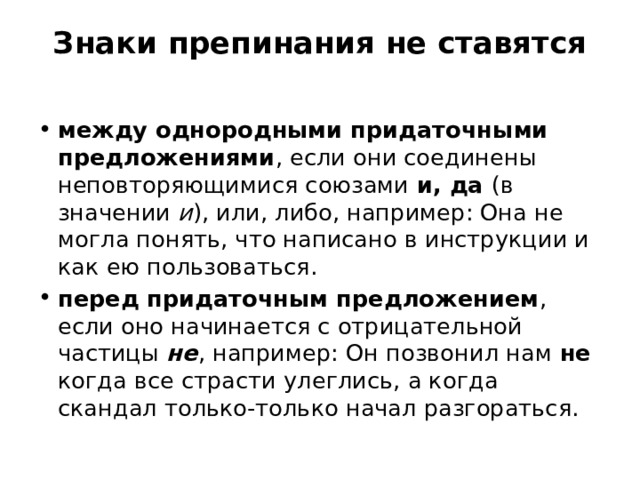

§ 119. В

сложноподчиненных предложениях с несколькими однородными

придаточными знаки препинания ставятся по правилам, действующим при

отделении однородных членов простого предложения:

учитывается, соединяются придаточные части сочинительными союзами или не

соединяются, повторяется сочинительный союз или не повторяется; имеет значение

и число повторяющихся сочинительных союзов (см. § 25, 26).

1. Между однородными придаточными, не соединенными

сочинительными союзами, ставится запятая: Я помню, как мы бежали по лесу, как жужжали пули, как падали отрываемые ими

ветки, как мы продирались сквозь кусты боярышника (Гарш.) — четыре

придаточные части изъяснительные, не соединенные сочинительными союзами.

2. Между двумя придаточными, соединенными одиночными

соединительными или разделительными союзами и, или, либо, да

(в значении «и»), запятая не ставится (при этом подчинительный союз или союзное

слово может и не повторяться): Подходя к дому, я вспомнил, что неподалеку в еловом перелеске с можжевельником не раз спугивал

старого петуха-черныша и еще там жила матка с одним молодым петушком (Пришв.)

— две придаточные части изъяснительные, соединенные союзом и;

Точь-в-точь такую же жалость вызывала у нее и мать, Зинаида Витальевна, когда, забыв про своих продавщиц, парикмахерш и массажисток, усталая,

укладывалась на ночлег или когда учила девочку завязывать бантики (Бел.)

— две придаточные части времени, соединенные союзом или.

Примечание. Предложения с однородными

соподчиненными придаточными частями, соединенными союзом и, перед которым не ставится запятая,

надо отличать от предложений, в которых союз и после придаточной части присоединяет

новую часть сложносочиненного предложения. Ср.: Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для

настоящей и будущей жизни (Ч.). — Вагон грохотал и раскачивался, а жерло вагонного

вентилятора прерывисто гудело, и слышно было, как стрекочет в нем мелкий

предвечерний дождь, и открылась впереди широкая пустая

низменность, заливные луга, извилистая речка… (Бун.) — запятая

перед союзом и (и открылась) свидетельствует

о том, что последняя часть предложения не является соподчиненной.

3. Если однородных придаточных частей несколько и последняя

из них присоединяется сочинительным союзом и, то перед

союзом и запятая не ставится: …Мама сказала, что дядя Коля настаивает, чтобы я переехал на время к

нему в Брянск, что он устроит меня в брянскую гимназию и

что это совершенно необходимо… (Пауст.) — три

придаточные части изъяснительные, третья из которых присоединяется союзом и.

4. Между двумя придаточными частями, соединенными

противительными союзами, запятая ставится:

С этим Васькой мы давно связаны, когда у него был Карай,

а мою собаку Анчара застрелили на охоте (Пришв.) — две придаточные части

времени, соединенные союзом а; И мы тоже думали о глухарях, что, вероятно, скот забрался сюда и перепугнул [птиц], а то, может быть, на поляне сверху их оглядел ястреб, бросился,

разогнал (Пришв.) — две придаточные части изъяснительные, соединенные

союзом а то.

5. При повторяющихся сочинительных союзах запятая между

однородными придаточными частями ставится: Глубокой

осенью, собравшись вокруг костра, мы с удовольствием вспоминали, как недавно в этих местах мы собирали грибы и ягоды, и как приезжали к

нам в гости друзья из города, и как всем было весело и беззаботно (газ.)

— три придаточные части изъяснительные, соединенные повторяющимся союзом и.

6. Если однородные придаточные части соединены разными

одиночными сочинительными союзами, запятые между ними не

ставятся: Очень раздумывать, однако, о том, что двоилось у меня в глазах или на самом деле след был двойной и как

могло быть, что от одной птицы шел двойной след, — времени

у меня не было (Пришв.) — три придаточные части изъяснительные,

соединенные союзами или и и.

Этот параграф у Розенталя:

§ 37

§ 120. Между

однородными распространенными придаточными частями, как и между

распространенными однородными членами предложения, может ставиться точках запятой (ср. § 30): Давыдову

становилось чуточку грустно оттого, что там теперь многое изменилось; что он

теперь уже не сможет ночи напролет просиживать за чертежами; что теперь о нем,

видимо, забыли (Шол.).

§ 121. Если в

сложноподчиненном предложении имеется две или — реже — несколько главных частей

при наличии обшей придаточной части, знаки ставятся по правилам, действующим

при однородных членах. В частности, две главные части, связанные соединительным

союзом, не разделяются запятой: Пока мы добрались до Никитского

бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился и Блок

уехал… (Паст.) Бессоюзное соединение главных частей влечет за собой

постановку запятой: Едва Нину оставил Свежевский, как к ней подбежал горный студент, за ним еще кто-то (Купр.).

§ 122. При

последовательном подчинении в сложноподчиненном предложении запятыми

разделяются все придаточные: Левинсон обвел молчаливым, влажным

еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких

людей на току, которых он должен будет сделать вскоре

такими же своими, близкими людьми, какими были те восемнадцать, что молча ехали

следом (Фад.).

§ 123. В

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными частями, а также в

сложном предложении с сочинением и подчинением могут оказаться рядом два союза

(или союз и союзное слово): два подчинительных союза (или подчинительный союз и

союзное слово), сочинительный и подчинительный союз (или сочинительный союз и

союзное слово). Союзы разделяются или не разделяются запятой в зависимости от

следующих условий.

1. Запятая на стыке союзов ставится, если после первого союза следует одиночный

союз в придаточной части: Но в этом болоте невозможно

было долго стоять, потому что, когда в первые морозы оно покрылось слоем льда, вода подо льдом понизилась,

и так образовался лед-тощак (Пришв.); А женщина всё

говорила и говорила о своих несчастьях, и, хотя слова ее были привычными, у Сабурова от них вдруг защемило сердце

(Сим.). Собака приостановилась, и, пока она стояла, человек видел, как солнечный луч обласкал всю полянку

(Пришв.).

2. Если после первого союза следует двойной

союз, то запятая на стыке союзов не

ставится. Это случается, когда подчинительный союз имеет в главной части

предложения слово то: Прокофьев, одеваясь на

ощупь в кромешной темноте, говорил, что писательство — самое тяжелое и заманчивое занятие в мире и что если бы он не был геологом, то наверняка бы сделался писателем (Пауст.)

— в данном предложении имеются две изъяснительные части, соединенные союзом и… что и что; но в качестве второй

придаточной выступает сложноподчиненное предложение (если… то); Думал я, что если не

случится в этот час перемены, то судье уток не стрелять этим утром (Пришв.)

— в данном предложении союз что присоединяет все

следующее сложноподчиненное предложение целиком (если… то).

Запятая на стыке союзов не ставится и в

том случае, если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит

присоединительный союз да и (да и зачем, да и что): Объясни мне, что ты этим хочешь сказать, да и

что все это означает.

3. В начале предложения не разделяются запятой сочинительный

и подчинительный союзы, а также подчинительный союз и союзное слово: Денис помер. И когда я

уезжал, старуха его вынесла мне гуся… (Пришв.); И

прости, и уже навсегда, навеки… Потому что где же они теперь могут встретиться? (Бун.).

Этот параграф у Розенталя:

§ 38

§ 124. В

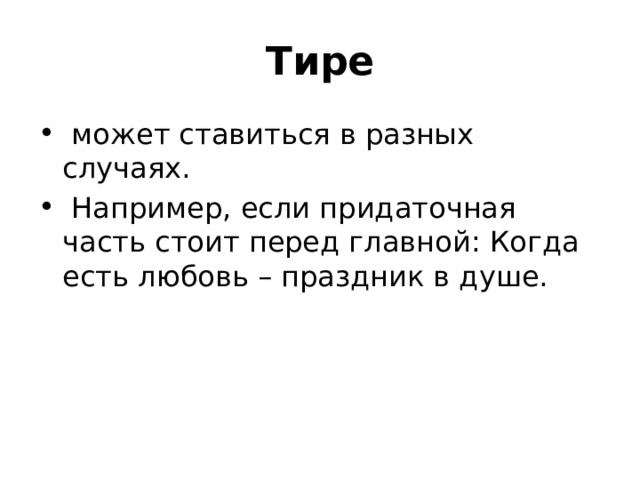

сложноподчиненном предложении может ставиться тире:

1) после придаточной части, стоящей перед главной частью (особенно

при наличии слов это, вот, то в главной части): Когда тоска — хорошо писать (Пауст.); Что в воздухе хлябь — на то уже не обращалось

внимания (Ч.); Когда это кричит орел, сокол, ястреб,

наконец, — это и красиво и мощно (М. Г.);

2) при усилении вопросительного характера предложения для

подчеркивания необычности расположения придаточной части перед главной: А что такое влияние — ты знаешь? (Зерн.);

Зачем всё это у вас произошло — скажи мне

(обычное расположение изъяснительной придаточной части — после главной части);

3) при наличии нескольких придаточных частей для подчеркивания

обобщающего характера главной части: Где я буду этот учебный

год, переведусь ли куда — ведь обо всём этом надо думать!

(Зерн.);

4) при параллелизме в строении предложения: Да,

что знаешь в детстве — знаешь на всю жизнь, но и чего не знаешь в детстве — не знаешь на всю

жизнь (Цвет.);

5) при уточняющем характере придаточной части: Только раз она оживилась — когда Мика рассказал ей, что на вчерашней

свадьбе пели частушки (Зерн.).

Этот параграф у Розенталя:

§ 39

§ 125. В

сложноподчиненном предложении ставится двоеточие:

1) если в главной части предложения имеются слова, пре- дупреждающие

о последующем пояснении: Он предупредил об

одном: чтобы все прибыли вовремя; Распоряжение было следующее: чтобы к походу все подготовились

заранее; Но вот что он запомнил

хорошо: как Клара прыгала через прясло (Шукш.). В таких предложениях

возможна вставка слов а именно;

Примечание. В данном случае допустимо и

употребление знака тире: Ион не подходил ко мне, он только

смотрел на меня и улыбался, и я уже думала только об одном — когда же он протянет ко мне руки (Зерн.);

Может, для будущего это как раз важнее всего — чтобы мы вот здесь и сейчас научились творить

мгновения, не откладывая (В. Леви); Думала примерно так — как он там, без нее ? (Уст.).

2) если придаточная часть представляет собой косвенный вопрос:

Его очень беспокоил вопрос: стоит ли

покупать эту книгу (Гран.); однако в таком случае допустима и запятая.

Этот параграф у Розенталя:

§ 40

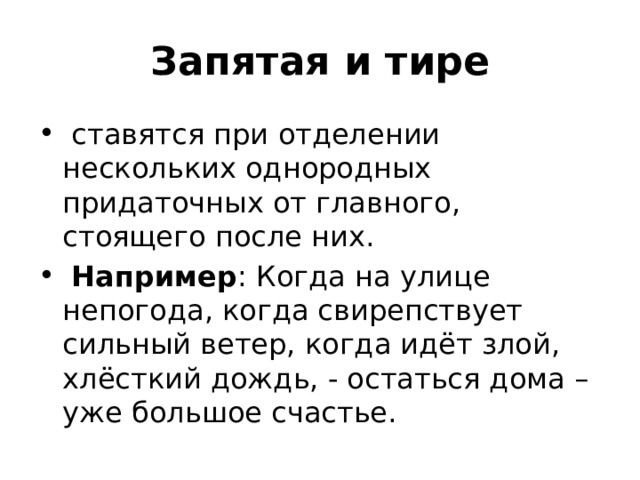

§ 126. В

сложноподчиненном предложении ставится запятая и тире, если

предложение построено в виде периода, который всегда делится на две части — произнесенные

с повышением и понижением тона (запятая и тире ставятся на месте деления): Если зашумела старая листва под ногой, если закраснелись веточки разные, если вербы развернулись, если заговорили деревья разных пород ароматом своей коры, — то, значит, есть в березах движение, и нечего

портить березу (Пришв.). В таких предложениях главная часть часто имеет

обобщающий характер и завершает перечисление впереди стоящих придаточных: Когда я оказывалась в лоне одесского семейства, когда слушала Микину скрипку,

когда, плывя на спине, смотрела в

глубокое небо, — всё становилось на

свои места (Зерн.); Что горько мне,

что тяжко было и что внушало прибыль сил, с

чем жизнь справляться торопила, — я всё сюда и заносил (Тв.).

Быстрый русский — Все правила для тех, кто учил, но забыл — С. Матвеев 2016

ПУНКТУАЦИЯ

Употребление знаков препинания

|

знак пунктуации |

где ставится |

|

точка |

1) в конце повествовательного предложения; 2) в конце побудительного предложения при спокойном тоне речи; 3) в конце рубрик перечисления, если они представляют собой самостоятельные предложения, имеющие внутренние знаки препинания. |

|

запятая |

1) между однородными членами предложения; 2) при обособлении второстепенных членов предложения; 3) в предложениях с уточняющими, пояснительными и присоединительными членами предложения; 4) при обращении; 5) при вводных словах; 6) при вводных и вставных предложениях; 7) в сложносочинённых предложениях; 9) при сравнительных оборотах; 10) в бессоюзных предложениях. |

|

двоеточие |

1) перед однородными членами предложения после обобщающего слова; 2) в бессоюзных сложных предложениях; 3) при прямой речи; 4) при цитатах. |

|

тире |

1) между подлежащим и сказуемым; 2) в неполном предложении; 3) в качестве интонационного тире; 4) в качестве соединительного тире; 5) после однородных членов предложения перед обобщающим словом; |

|

тире |

6) при обособленных приложениях; 7) при вводных и вставных предложениях; 9) при прямой речи; 10) при диалоге. |

|

точка с запятой |

1) в конце рубрик перечисления; 2) при распространённых однородных членах предложения; 3) в сложносочинённых предложениях; 4) в сложноподчинённых предложениях; 5) в бессоюзных сложных предложениях. |

|

вопросительный знак |

в конце вопросительного предложения |

|

восклицательный знак |

1) в конце восклицательного предложения; 2) после обращения. |

|

многоточие |

1) при незаконченных высказываниях, при перерывах в речи; 2) в цитатах для указания на то, что цитата приводится не полностью. |

|

кавычки |

1) при прямой речи; 2) при цитатах; 3) при словах, употребляемых не в своём обычном значении; 4) при названиях литературных произведений, газет и т. д.; 5) при названиях предприятий, организаций, фирм и т. д.; 6) при названиях орденов и медалей; 7) при названиях марок изделий. |

|

скобки |

при вводных и вставных предложениях, а также пояснительных словах. |

Тире между подлежащим и сказуемым

Тире между подлежащим и сказуемым ставится в случае, если:

—> подлежащее и сказуемое выражены существительным в именительном падеже:

Слово — серебро, молчание — золото.

—> подлежащее и сказуемое (или один главный член) выражены количественным числительным или оборотом с числительным:

Дважды два — четыре.

Мой рост — сто девяносто сантиметров.

Семь — магическое число во многих традициях.

—> подлежащее и сказуемое (или один главный член) выражены неопределённой формой глагола:

Получать знания — инвестировать в себя.

Цель нашей поездки — выступить на семинаре.

—> в составе сказуемого имеются указательные частицы это, вот, значит:

Чтение — вот лучшее учение.

Поступить в школу на год раньше — значит раньше её окончить.

—> сказуемое выражено фразеологическим оборотом:

Кругом всё рушится, а он — хоть бы хны.

Тире между подлежащим и сказуемым не ставится в случае, если:

—> в составе сказуемого есть глагол-связка:

Новая поездка есть ощущение чего-то неизведанного.

—> перед сказуемым стоит частица не:

Кровь людская не водица.

НО: тире обычно ставится, если частица не стоит перед сказуемым, выраженным неопределённой формой глагола:

Жизнь прожить — не поле перейти.

—> перед наличием в составе сказуемого сравнительных оборотов с союзами: как, будто, словно:

Её глаза словно океан.

—> перед наличием несогласуемого второстепенного члена, а также частицы или союза перед сказуемым:

Музыка для него отрада.

Маленький ребёнок тоже личность.

—> если подлежащее выражено личным местоимением:

Ты мой верный товарищ.

Тире в предложении

Тире между членами одного предложения ставится, когда в предложении отсутствует часть сказуемого: Обман — всегда обман.

Тире не ставится:

—> в предложениях разговорного стиля: Мой брат врач.

—> в предложениях с отрицанием: Офицер этот не чета вам. (К. Федин)

При однородных членах предложения тире ставится при наличии обобщающего слова:

«И старичок, и я — мы оба веселились» (Паустовский К.)

См. раздел «Тире в бессоюзном предложении».

Знаки препинания в сложносочиненном предложении

Запятая ставится между частями сложного предложения, соединённых союзами:

• соединительными (и, да (=и), ни… ни);

• противительными (а, но, да (=по), однако, же, зато, а то, не);

• разделительными (или, либо, ли… ли, то… то, не те… не то);

• присоединительными (да, да и, тоже, также);

• пояснительными (то есть, а именно).

Сверкнула молния, и послышался удар грома.

Запятая перед союзами а, да (=и), или, либо в сложносочинённом предложении не ставится в случаях:

—> если части сложносочинённого предложения имеют общий второстепенный член: «Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь». (Пушкин А.)

—> если части сложносочинённого предложения имеют общее придаточное предложение: Когда взошло солнце, роса высохла, и трава позеленела;

между двумя назывными предложениями: «Слышишь? Хриплый стон и скрежет ярый!» (Пушкин А. «Цыганы»)

—> если части сложносочинённого предложения представляют собой побудительные, вопросительные или восклицательные предложения:

Где будет спектакль и кто его режиссёр? Как тихо вокруг и как чисто звездное небо! Пусть светит солнце и резвится море!

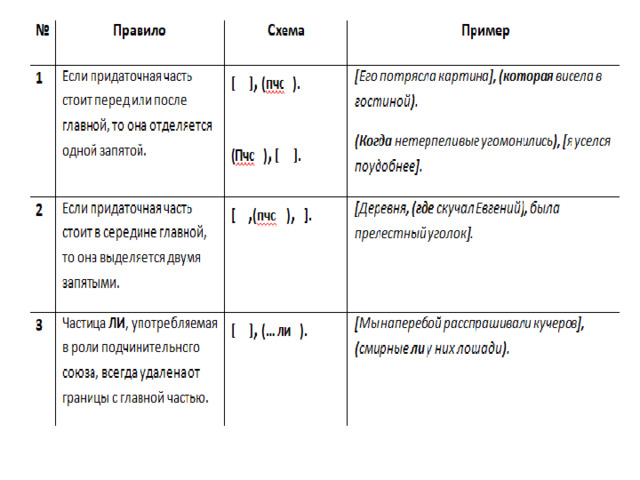

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении

Сложноподчинённое предложение — это сложное предложение, в котором есть главная часть и зависимая (придаточное предложение). Части такого предложения связаны между собой подчинительными союзами или союзными словами.

В придаточных частях сложноподчинённого предложения используются союзы и союзные слова будто, где, даром что, если (если… то), ибо, зачем, как будто, как только, как, какой, когда, который, кто, куда, лишь,

лишь только, нежели, откуда, отчего, пока, поскольку, почему, словно, так как, так что, только что, точно, хотя, чей, чем, что, чтобы и др.

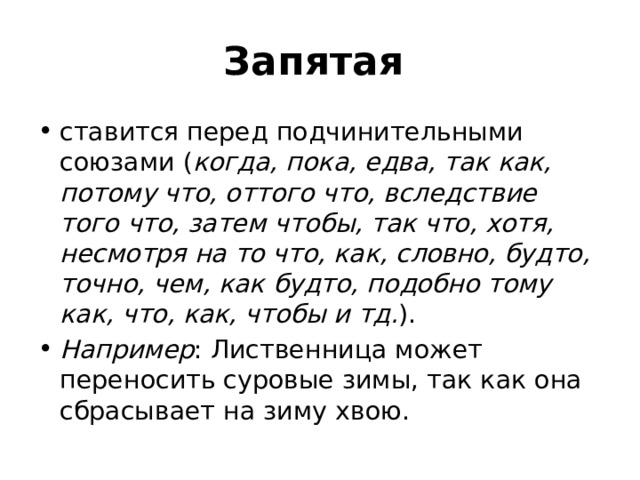

Придаточное предложение отделяется от главного запятой, если стоит перед главным или после него:

«Когда стемнело, я зажёг лампу». (Пришвин М. «Ёж»)

«Стало слышно, как гудит внутри здания огонь». (Шукшин В.)

Придаточное предложение выделяется запятыми с обеих сторон, если находится внутри главного:

«Двойное небо, когда облака шли в разные стороны, кончилось дождём на два дня». (Пришвин М. «Зелёный шум»)

Когда придаточное предложение соединено с главным при помощи сложного подчинительного союза (потому что, ввиду того что, благодаря тому, что, вследствие того, что, в силу того, что, оттого что, так что, вместо того чтобы, для того чтобы, с тем чтобы, после того как, в то время как, с тех пор как и т. п.), то запятая ставится один раз:

—> перед союзом, если придаточное предложение следует за главным:

«Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть всё». (Лермонтов М. «Герой нашего времени»)

—> после всего придаточного предложения, если оно предшествует главному:

«По мере того как я рассказывал, он приходил в себя». (Горький М.)

Сложный союз может распадаться на две части: первая часть входит в состав главного предложения как относительное слово, а вторая выполняет роль союза. В этом случае запятая ставится только перед второй частью сложного союза:

«Он исхудал за одну ночь так, что остались только кожа да кости». (Толстой Л. «Хозяин и работник»)

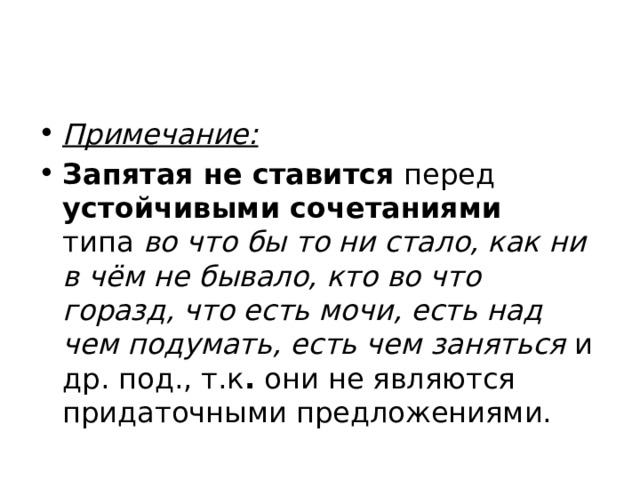

Сложные союзы, тогда как, словно как, даже если, лишь когда не разбиваются.

«Сардинка, будучи приготовлена на масле, имеет вкус пресный и потому скоро приедается, тогда как килька, сдобренная перцем и лавровым листом, — никогда!» (Салтыков-Щедрин М. «В среде умеренности и аккуратности»)

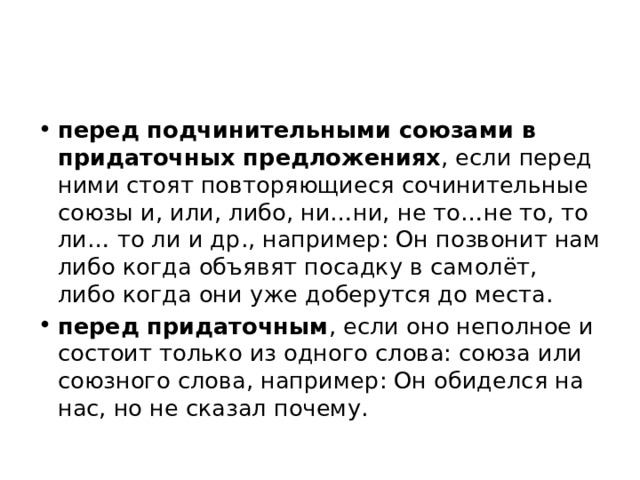

Запятая между главной частью и придаточной, присоединяемой простым союзом или союзным словом, не ставится:

—> если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит сочинительный союз и (или частица):

Не вернул он мне книгу и когда прочитал её;

—> если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит отрицание не или повторяющийся дальше сочинительный союз о, или, либо и т. п:

Готовиться к экзаменам надо не когда начнётся сессия, а задолго до этого. Было шумно и когда дети играли на дворе, и когда они собирались в столовой.

—> если придаточная часть усечена до относительного слова:

Он обиделся, но не сказал почему;

—> если придаточная часть с помощью союзов и, или включается в ряд однородных членов:

Приезжай через, или, когда тебе захочется.

Знаки препинания в бессоюзном предложении

В бессоюзном сложном предложении образующие его части простые предложения связаны между собой по смыслу, интонационно, порядком расположения частей. Между частями такого предложения нет союзов.

1. Запятая в бессоюзном предложении

Между независимыми частями в составе бессоюзного предложения ставится запятая, если такие предложения тесно связаны между собой по смыслу:

«Редел на небе мрак глубокий, ложился день на тёмный дол, взошла заря». (Пушкин А. «Кавказский пленник»)

Если части бессоюзного сложного предложения отдалены друг от друга по смыслу или значительно распространены и имеют внутри себя запятые, то между ними ставится точка с запятой:

«У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы, избы низки и большей частью покрыты соломой». (Пушкин А. «Капитанская дочка»)

Если бессоюзное сложное предложение распадается на части (группы предложений), по смыслу отдалённые друг от друга, то между ними ставится точка с запятой, а внутри этих частей простые предложения разделяются запятой:

«Лесной запах усиливается, слегка повеяло тёплой сыростью; взлетевший ветер около вас замирает». (Тургенев И. «Природа осени»)

2. Двоеточие в бессоюзном предложении

Двоеточие между частями бессоюзного предложения ставится:

—> если вторая часть бессоюзного предложения разъясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части (между обеими частями можно вставить а именно):

«Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопчённых столба, была полна народа». (Лермонтов М. «Герой нашего времени»)

—> если в первой части при помощи глаголов видеть, знать, слышать, смотреть, чувствовать и т. п. делается предупреждение, что далее последует изложение какого-либо факта или описание:

«Я знаю: в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь». (Пушкин А. «Евгений Онегин»)

Эти глаголы могут опускаться:

«Он подумал, понюхал: пахнет мёдом». (Чехов А. «Степь»)

Если первое предложение произносится без оттенка предупреждения, то вместо двоеточия ставится запятая:

«Слышу, земля задрожала». (Некрасов Н. «Мороз, Красный нос»)

—> если вторая часть указывает причину того, о чём говорится в первой части (между ними можно вставить союз потому что):

«Всю дорогу до хутора молчали: говорить мешала тряская езда». (Чехов А. «Печенег»)

3. Тире в бессоюзном предложении

Тире между частями бессоюзного предложения ставится:

—> если во второй части содержится неожиданное присоединение, указание на быструю смену событий:

«Игнат спустил курок — ружьё дало осечку». (Чехов А. «Белолобый»)

—> если во второй части содержится противопоставление по отношению к первой:

«Дуб держится — к земле тростиночка припала». (Крылов И. «Дуб и Трость»)

—> если вторая часть заключает в себе следствие, вывод из того, о чём говорится в первой:

«Хвалы приманчивы — как их не пожелать?» (Крылов И. «Обезьяна»)

—> если в первой части указывается время совершения действия, о котором говорится во второй части (можно вставить союз когда):

Лес рубят — щепки летят;

—> если первая часть обозначает условие совершения действия, о котором идёт речь во второй части (можно вставить союз если):

Любишь кататься — люби и саночки возить;

—> если в одной части содержится сравнение с тем, о чём говорится в другой (можно вставить союзы как, как будто):

«Молвит слово — соловей поёт». (Лермонтов М. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»)

—> если вторая часть представляет собой неполное предложение:

Я думал — медведь.

Прямая и косвенная речь. Цитирование.

1. Прямая речь

Прямая и косвенная речь используются, когда нужно воспроизвести фразу, принадлежащую какому-либо персонажу. При прямой речи высказывание дословно вводится в авторскую речь. Прямая речь заключается в кавычки; она не является членом предложения.

П — прямая речь

А — слова автора

|

Прямая речь перед словами автора |

После прямой речи ставится запятая и тире: «П», — а. |

«Я послезавтра на Волгу поеду», — сказал Саша. (Чехов А. «Невеста») |

|

Если в прямой речи содержится вопрос или она произносится с восклицанием, то после неё ставится вопросительный или восклицательный знак и тире: «П!» — а. «П?» — а. |

«Кто кричит?» — раздался с моря суровый окрик. (Горький М. «Челкаш») |

|

|

Прямая речь после слов автора |

Перед прямой речью ставится двоеточие, первое слово в прямой речи пишется с прописной буквы А: «П!» А: «П?» А: «П» . |

Волк закричал: «Ну, погоди!» |

|

Прямая речь внутри слов автора |

А: «П!» — а. А: «П?» — а. А: «П…» — а. А: «П», — а. |

|

|

Слова автора внутри прямой речи |

«П, — а. — П». «П, — а, — п». * Если на месте разрыва прямой речи стоит точка, то перед словами автора ставится запятая и тире, а после них — точка и тире; вторая часть прямой речи начинается с прописной буквы. * Если на месте разрыва прямой речи стоит вопросительный или восклицательный знак, то перед словами автора ставится тире, а после них точка и тире; вторая часть прямой речи начинается с прописной буквы. |

«Выслушайте меня, — сказала Надя, — когда- нибудь до конца» (Чехов А. «Невеста») «Пойдёмте гулять завтра поутру, — сказала Анна Сергеевна Базарову. — Я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства». (Тургенев И. «Отцы и дети») «Что вы тут делаете? — промолвил Базаров. — Букет вяжете?» (Тургенев И. «Отцы и дети») |

2. Косвенная речь

Косвенная речь — способ передачи чужой речи, когда говорящий передаёт чьи-либо слова от своего имени в форме придаточных предложений.

Прямая речь ведётся от имени того лица, которым она была сказана, косвенная — от лица автора. В косвенной речи в зависимости от изменения лица говорящего должны заменяться все личные и притяжательные местоимения:

|

прямая речь |

косвенная речь |

|

Он сказал: «Я приеду». |

Он сказал, что приедет. |

При переходе прямой речи в косвенную могут встретиться следующие случаи:

1. Прямая речь передаётся в косвенной придаточным изъяснительным предложением с союзом что:

«Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости». (Лермонтов М. «Бэла»)

2. Прямая речь передаётся в косвенной придаточным изъяснительным с союзом чтобы:

«Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чём». (Гоголь Н. «Мёртвые души»)

Союз чтобы употребляется при замене таких предложений прямой речи, в которых сказуемое было выражено формой повелительного наклонения.

|

прямая речь |

косвенная речь |

|

«Сделай это!» — сказал я ему. |

Я сказал ему, чтобы он это сделал. |

3. Если прямая речь представляет собой вопросительное предложение, то в косвенной речи союзы что и чтобы не употребляются. Прямая речь заменяется таким придаточным изъяснительным предложением, в котором роль союзов выполняют местоимения, наречия и частицы, стоявшие в вопросе:

|

прямая речь |

косвенная речь |

|

«Когда он придёт?» — спросил я её. |

Я её спросил, когда он придёт. |

Если вопрос был выражен без всяких частиц, только интонацией, то в косвенной речи появляется частица ли, играющая в ней роль союза.

|

прямая речь |

косвенная речь |

|

«Сделаешь ты это?» — спросил я тебя. |

Я тебя спросил, сделаешь ли ты это. |

4. Если в прямой речи имеются междометия, обращения, частицы, то в косвенной речи все эти слова опускаются.

|

прямая речь |

косвенная речь |

|

«Ну, каково, дружище, как поживаешь?» — спросил я его. |

Я просил его, как он поживает. |

Знаки препинания в косвенной речи

При косвенной речи не употребляются кавычки. Если косвенная речь представляет собой придаточное предложение, то она отделяется от главного предложения запятой.

Если косвенный вопрос заключает в себе вопросительный смысл, перед ним ставится двоеточие, а после него вопросительный знак:

|

прямая речь |

косвенная речь |

|

«Кто бы это мог быть?» — думал я всю ночь. |

Всю ночь я думал: кто бы это мог быть? |

Если косвенный вопрос рассматривается как простая передача содержания вопроса, перед ним ставится запятая, а в конце сложного предложения тот знак, который требуется по смыслу:

|

прямая речь |

косвенная речь |

|

«Кто бы это мог быть?» — думал я всю ночь. |

Всю ночь я думал, кто бы это мог быть. |

3. Цитата

Цитата, или дословно приведённые выдержки из высказываний и сочинений разных авторов — разновидность прямой речи. Цитаты выделяются кавычками и, как правило, сопровождаются указаниями на их источник.

Цитаты могут стоять при словах автора и представлять собой прямую речь:

В. Г. Белинский писал о романе А. Пушкина: «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением».

Цитирование возможно при помощи косвенной речи:

В. Г. Белинский писал, что «натура Татьяны немногосложна, но глубока и сильна».

Сочетание знаков препинания

При сочетании внутри предложения запятой и тире сначала ставится запятая, а затем тире:

«Это не вода плещет, меня не обманешь, — это его длинные вёсла». (Лермонтов М. «Тамань»)

При сочетании вопросительного и восклицательного знаков сначала ставится вопросительный знак:

Да как она смеет так поступать?!

При сочетании кавычек с другими знаками препинания:

—> точка, запятая, точка с запятой, двоеточие и тире ставятся после кавычек:

«Администрация казённых театров хотела заполучить такой голос на первые роли, однако было маленькое «но»: за певцом числилась политическая неблагонадёжность». (Скиталец С. «Кандалы»)

—> если вопросительный и восклицательный знаки и многоточие относятся к словам, заключённым в кавычки, то они ставятся перед закрывающими кавычками: «Почему же..». — готова была она возразить, но так и не решалась.

Запятая, точка с запятой, двоеточие и тире ставятся после закрывающей скобки:

Вся эта область (это недавно установили учёные) — дно моря в прошлом.

Обособление вводных конструкций

|

благодаря этому, благодаря тому, благодаря тому-то |

запятая, как правило, не требуется; обособление факультативное |

|

в конце концов |

• в значении «в итоге, после всего, в конце, в завершение, напоследок» запятая не ставится: Всё в конце концов забывается. • при выражении недовольства, нетерпения, раздражения выделяется запятыми: Мне это надоело, в конце концов! |

|

в общем в общем-то |

в значении «короче говоря, словом» выделяется запятыми: Он написал свои статьи, в общем, плохо. |

|

в свою очередь |

• в значении «со своей стороны», «в ответ, когда наступила очередь» не выделяется запятыми: Он в свою очередь спросил у меня. • в качестве вводных слов выделяется запятыми: Они, в свою очередь, не тратили времени даром. |

|

ведь если…, то |

• запятая перед «если» не ставится, так как далее следует вторая часть двойного союза — «то»: Ведь если вы сможете выиграть приз, то мы все порадуемся. • если «то» нет, тогда запятая перед «если» ставится: Ведь, если вы сможете выиграть приз, мы все порадуемся. |

|

во всяком случае |

• в значении «по крайней мере» выделяется запятыми: Во всяком случае, было ясно, что … • в значении «при любых обстоятельствах, в любом случае» не выделяется запятыми: Во всяком случае ты один не останешься. |

|

действительно |

• в значении «в самом деле» запятые не ставятся: Я действительно очень устал. • в случае вводного слова может обособляться: Она, действительно, очень пригожа. |

|

из-за того что |

• если можно заменить на «потому что», запятая в середине не нужна: Ему никто не верит, из-за того, что он постоянно врёт. • в других случаях ставится запятая: Это всё из-за того, что не терплю, когда мне врут. |

|

исходя из этого |

• в начале предложения запятая ставится: Исходя из этого, сделаем вывод о целесообразности такого поступка. • в случае: «Он поступил так исходя из…» запятая не ставится |

|

как минимум |

• в значении «самое меньшее» не выделяется запятыми: Студент сделал при переводе текста как минимум пять ошибок. • в значении сравнения, эмоциональной оценки выделяется запятыми: Тебе нужно, как минимум, выучить все правила. |

|

конечно конечно же |

• в начале ответной реплики, произносимой уверенности, убеждённости — не ставится запятая: Конечно же это так! • в остальных случаях выделяется запятыми: Мы, конечно, об этом и не думали. |

|

кроме того |

всегда выделяется запятыми: Здесь восемь полковых оркестров и, кроме того, множество частных. (Гончаров И. «Фрегат «Паллада») |

|

меньше чем на три года |

запятая перед «чем» не ставится; это не сравнение |

|

наконец |

в значении «наконец-то» запятые не ставятся: Мы наконец добрались до цели. |

|

наряду с тем-то |

запятая, как правило, не требуется; обособление факультативное |

|

однако |

• в значении «но» запятая с правой стороны не ставится: Было рано, однако же она ушла спать. • в случае вводного слова (в значении «тем не менее») в середине предложения выделяется запятыми: Вот, однако, и наши гости. • в случае междометия запятая с правой стороны ставится: Однако, каков франт! |

|

особенно если |

запятая, как правило, не ставится |

|

по крайней мере |

при инверсии выделяется запятыми: Я был в Париже трижды, по крайней мере. |

|

по меньшей мере |

при инверсии выделяется запятыми: Мы видели этот фильм дважды, по меньшей мере. |

|

помимо того что |

это союз, запятая не ставится: Помимо того что сам не так уж много знает, ещё и меня учит. |

|

помимо того, помимо этого, помимо всего (прочего) |

обособляются запятыми как вводные |

|

прежде всего |

• в значении «во-первых» выделяется запятыми: Прежде всего, она достаточно красива |

|

прежде всего |

• в значении «сначала, сперва» не выделяется запятыми: Прежде всего нужно закончить работу. • после союзов а, но запятая не ставится: Но прежде всего, хочу сказать… • при уточнении запятыми выделяется весь оборот: Подобные высказывания, прежде всего со стороны учеников, … |

|

причём |

запятая ставится слева |

|

скорее |

• в значении «лучше, охотнее» не выделяется запятыми: Он скорее повесится, чем согласится на это. • в значении «лучше сказать» не выделяется запятыми: Дойдя или скорее добежав до дома, она упала на кровать. • в значении «скорее говоря», «вероятнее всего» — ставится запятая: Эту машину трудно считать надёжной — скорее, она кажется такой. |

|

скорее всего |

• в значении «очень вероятно, вероятнее всего» выделяется запятыми: Если бы не хорошая погода, она, скорее всего, осталась бы дома. • в значении «быстрее всего» не выделяется запятыми: Этой дорогой скорее всего можно дойти до леса. |

|

следовательно |

• в значении «стало быть», «таким образом», «значит» выделяется запятыми: Он, следовательно, наш родственник. • в значении «поэтому», «вследствие этого», «исходя из того что» запятая ставится слева: Ты сердишься, следовательно ты не прав. |

|

так или иначе |

• в значении «как бы то ни было» выделяется запятыми: Мне кажется, что, так или иначе, ты сделаешь это. • в значении «тем или иным способом», «в любом случае» запятые не ставятся: Мы так или иначе здесь разобьём палатку. |

|

тем более |

запятая не ставится |

|

тем более когда; тем более что; тем более если |

запятая ставится перед «тем более»: Поспи, тем более что завтра будет трудный день. |

|

тем не менее |

• запятая ставится слева: Задача достаточно сложная, тем не менее я постараюсь её решить. • в конструкциях «но тем не менее», «если тем не менее» и т. п. запятые не ставятся |

|

то есть |

запятая ставится слева |

|

то есть если |

запятая, как правило, не ставится |

Не являются вводными и не выделяются запятыми:

авось

аналогично

более или менее

будто

буквально

в (конечном) итоге

в довершение

в конечном счёте

в крайнем случае

в лучшем случае

в любом случае

в общем и целом

в основном

в особенности

в отдельных случаях

в первую очередь

в противном случае

в результате

в связи с этим

в таком случае

в то же время

в целом

в этой связи

вдобавок

вместе с тем

во что бы то ни стало

впоследствии

вроде

вроде бы

всё-таки

главным образом

зачастую

исключительно

как максимум

между тем

на всякий случай

на крайний случай

на первый взгляд

наверняка

небось

по возможности

по мере возможности

по постановлению

по предложению

по решению

по традиции

по-прежнему

практически

при (всём) желании

при всём (при) том

при случае

при этом

приблизительно

равным образом

самое большее

самое меньшее

словно

фактически

якобы

«Малый был неказистый — что и говорить! — а всё-таки он мне понравился». (Тургенев И. «Бежин луг»)

Запятая не ставится в начале предложения:

В случае если…

В то время как…

Вместо того чтобы…

Вообще же…

Для того чтобы…

До того как… я оказался…

Несмотря на то что…

Перед тем как…

По мере того как.

После того как.

При том что…

Причём…

С тех пор как…

Тем более что…

Тем не менее.

«По мере того как она оживлялась, князь всё строже и строже смотрел на неё». (Толстой Л. «Война и мир»)

Основные группы вводных слов и словосочетаний

Выделяются запятыми с обеих сторон в середине предложения следующие вводные слова и словосочетания:

1. Выражающие чувства говорящего (радость, сожаление, удивление) в связи с сообщением:

к досаде

к изумлению

к несчастью

к огорчению

к прискорбию

к радости

к сожалению

к стыду

к счастью

к удивлению

к ужасу

на беду

на радость

на счастье

не ровен час

нечего греха таить

по несчастью

по счастью

странное дело

удивительное дело

чего доброго

«Спор кончился, но странное дело, столь развеселившийся Федор Павлович под конец вдруг нахмурился». (Достоевский Ф. «Братья Карамазовы»)

2. Выражающие оценку говорящим степени реальности сообщаемого (уверенность, неуверенность, предположение, возможность):

без всякого сомнения

безусловно

бесспорно

быть может

в самом деле

в сущности

верно

вероятно

видимо

возможно

должно быть

думаю

кажется

казалось бы

конечно

может

может быть

наверное

надеюсь

надо полагать

не правда ли

несомненно

очевидно

по всей вероятности

по сути

по существу

по-видимому

подлинно

пожалуй

полагаю

правда

право

разумеется

само собой разумеется

чай

«Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и своё знание всех светских обстоятельств». (Толстой Л. «Война и мир»)

3. Указывающие на источник сообщаемого:

говорят

дескать

мол

передают

по мнению

по преданию

по сведениям

по словам

по слухам

по сообщению

по-вашему

помнится

по-моему

по-нашему

по-твоему

слышно

сообщают

«Сам, дескать, предложит, упрашивать будет». (Достоевский Ф. «Преступление и наказание»)

4. Указывающие на связь мыслей, последовательность изложения:

в общем

в частности

во-вторых

во-первых

впрочем

главное

далее

значит

итак

к примеру

к слову сказать

как бы там ни было

как бы то ни было

кроме того

кстати

кстати сказать

между прочим

наконец

наоборот

например

напротив

повторяю

подчёркиваю

с другой стороны

с одной стороны

сверх того

стало быть

таким образом

«Вы, стало быть, генерал, если так говорите». (Достоевский Ф. «Бесы»)

5. Указывающие на приёмы и способы оформления высказываемых мыслей:

вернее сказать

вообще говоря

другими словами

если можно так выразиться

если можно так сказать

иначе говоря

иными словами

коротко говоря

лучше сказать

мягко выражаясь

одним словом

попросту говоря

с позволения сказать

словом

собственно говоря

так сказать

точнее сказать

что называется

«Ведь это, так сказать, самый неожиданный характер!» (Достоевский Ф. «Преступление и наказание»)

6. Представляющие собой призывы к собеседнику с целью привлечь его внимание к сообщаемому, внушить определённое отношение к излагаемым фактам:

верите (ли)

веришь (ли)

видите (ли)

видишь (ли)

вообрази(те)

допустим

знаете (ли)

знаешь (ли)

извини(те)

поверь(те)

пожалуйста

пойми(те)

понимаете (ли)

понимаешь (ли)

послушай(те)

предположим

представь(те) себе

прости(те)

скажем

согласись

согласитесь

«Так согласитесь, что вы теперь даже обязаны появиться на бале». (Достоевский Ф. «Бесы»)

7. Указывающие оценку меры того, о чём говорится: самое большее, самое меньшее

8. Показывающие степень обычности сообщаемого:

бывает бывало

по обыкновению по обычаю

случается

«Зайдёт она, бывало, в богатую лавку, садится, тут дорогой товар лежит, тут и деньги, хозяева никогда её не остерегаются». (Достоевский Ф. «Братья Карамазовы»)

9. Выражающие экспрессивность высказывания:

кроме шуток

между нами будет сказано

между нами говоря

надо сказать

не в укор будет сказано

по правде

по совести

по справедливости

признаться сказать

сказать по чести

смешно сказать

честно говоря

«А что поношенное, так это, по правде, и лучше: мягче, нежнее». (Достоевский Ф. «Преступление и наказание»)

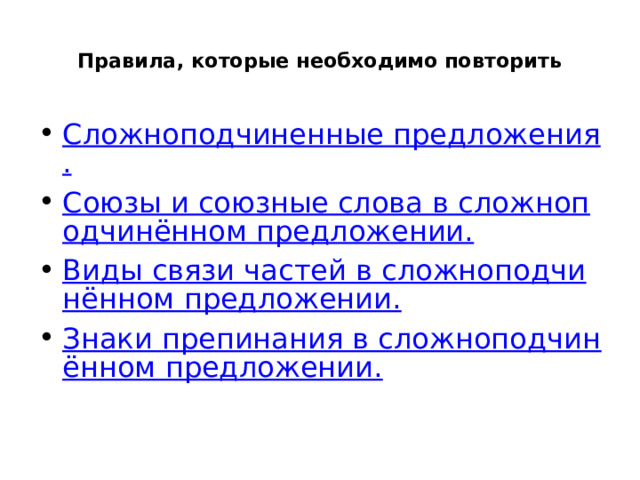

Теория для Задания №18

ЕГЭ 2019 по русскому языку

«Знаки препинания при обращении и вводных словах»

Необходимо знать следующие темы:

-вводные слова и словосочетания

-обращения.

Вводные слова и словосочетания

Вводные слова и словосочетания, не являются членами предложения (к ним нельзя задать вопрос), выделяются запятыми, не меняют информации в предложении, их можно исключить без искажения смысла.

Группы вводных слов по значению

1. Чувства говорящего

(радость, злость, сожаление и т.д.).

К счастью, к несчастью, к ужасу, к стыду, на буду, на радость и т.д.

2. Степень уверенности

(предположение, возможность, неуверенность и т.д.).

Может, может быть, по-видимому, по сути, кажется, казалось бы, бесспорно, правда, надо полагать, по сути, безусловно и т.д.

3. Связь мыслей, последовательность изложения

Итак, следовательно, к слову сказать, во-первых, во-вторых, с другой стороны, к примеру, главное, таким образом, кстати, значит, наоборот и т.д.

4. Источник сообщения

По слухам, говорят, по мнению кого-либо, на мой взгляд, по-моему, по преданию, помнится, сообщают, передают и т.д.

5. Приемы и способы оформления мыслей

Другими словами, иными словами, попросту сказать, мягко выражаясь, одним словом и т.д.

6. Призыв к собеседнику или читателя с целью привлечь внимание

Знаешь (ли), знаете (ли),пойми, извините, простите, послушайте, поверьте, согласитесь, вообразите, пожалуйста и т.д.

7. Оценка меры того, о чем говорится

По крайней мере, самое большее, самое меньшее

8. Степень обычности сообщаемого

По обыкновению, бывает, бывало, случается и т.д.

9. Выражение экспрессивности высказывания

Сказать по чести, честно говоря, по правде, по совести, смешно сказать и т.д.

ОМОНИМИЯ

Одни и те же слова могут употребляться как в качестве вводных, так и в качестве членов предложения! (К членам предложения можно задать вопросы, к вводным словам – нельзя)

НАПРИМЕР:

Вы, верно, знаете этого человека. (вводное слово)

Вы верно перевели текст. (наречие)

Прежде всего, нужно ли говорить об этом? (вводное слово)

Прежде всего нужно поговорить о книге (наречие).

Он, знаешь, человек обязательный.(вводное слово)

Ты знаешь его? (глагол)

Не являются вводными и не выделяются запятыми следующие слова и словосочетания:

Авось, буквально, будто, вдобавок, в довершение, вдруг, ведь, в конечном счете, вот, вряд ли, все-таки, даже, едва ли, исключительно, именно, как будто, как бы, как раз, к тому же, между тем, небось, по предложению, по постановлению, по решению, приблизительно, примерно, притом, почти, поэтому, просто, решительно, словно, якобы

Сложные случаи

I. Частицы О, АХ, А и другие, стоящие перед обращениями, от них НЕ ОТДЕЛЯЮТСЯ.

Примеры: О мой милый, мой нежный, прекрасный сад (Ч.); Ах Надя, Наденька, мы были б счастливы… (Ок.); О любимые сердцем обманы, заблужденья младенческих лет! В день, когда зеленеют поляны, мне от вас избавления нет (Забол.); О солнце, раскаленное чрез меру, угасни, смилуйся над бедною землей! (Забол.); Смерть, а смерть, еще мне там дашь сказать одно словечко? (Тв.).

II. Если же перед обращением оказывается междометие, то оно ОТДЕЛЯЕТСЯ запятой или восклицательным знаком.

Примеры: Ах, поля мои, борозды милые, хороши вы в печали своей (Еc); Эй, три осьмушки под резьбу, иди возьми болт! — С того дня Захара Павловича звали прозвищем «Три Осьмушки под Резьбу» (Плат.). В качестве междометия может выступать и слово о (в значении ах): О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств (Ее).

Как отличить омонимичные частицы и междометия (о, ах, а)

Частица имеет усилительное значение и от обращения интонационно не отделяется (не имеет самостоятельного ударения);

Междометия интонационно самостоятельны, ударны, после них имеется пауза.

Сравните:

О поле мое заветное, ты сейчас отдыхаешь после жатвы (Айтм.)

О, ветер! О, снежные бури! (Бл.).

Междометие эй (как призыв к вниманию) может и само выступать в качестве обращения.

Примеры: Эй, берегись! Устроишь замыкание! (Возн.); — Эй, поосторожней там! — крикнул Степаxa (Крут.); — Куда? Ты что? Эй!.. (Шукш.); — Эй! Нельзя! — испугалась Фрося (Ток.).

Знаки препинания в предложениях с вводными словами

Вводные слова

– это слова, которые входят в состав предложения, но не вступают в грамматическую связь с членами предложения.

Вводные слова и словосочетания могут выражать разные значения:

- Различная степень уверенности

: конечно, разумеется, несомненно, без сомнения, бесспорно, действительно, может быть, возможно, кажется, очевидно и др. - Чувства

: к радости, к сожалению, к счастью, к удивлению, к удовольствию, к несчастью и др. - Источник сообщения

(кому оно принадлежит): по мнению, по словам, по сообщению и др. - Порядок мыслей и их связь

: во-первых, во-вторых, в-третьих, следовательно, значит, итак, например, наоборот, наконец и др. - Замечания о способах оформления мыслей и привлечение внимание слушателей

: одним словом, по правде сказать, иначе говоря, попросту говоря и др.

Знаки препинания в предложениях с вводными словами и предложениями

- Вводные слова и словосочетания выделяются запятыми.

- Если вводное слово и словосочетание образует неполную конструкцию (т.е. пропущено какое-нибудь слово, восстанавливаемое из контекста), то вместо одной из запятых ставится тире. С одной стороны, это был человек добрый, с другой – вспыльчивый и резкий.

- Вводное слово, стоящее между однородными членами и обобщающим словом выделяется знаками препинания. Если вводное слово стоит после ряда однородных членов перед обобщающим словом, перед вводным словом ставим тире, а после него – запятую: Питанием, одеждой, жилищем, лекарствами от разных болезней, дровами и углём – словом, всем, обеспечивает природа человека.

Если же вводное слово стоит перед однородными членами и после обобщающего слова, то перед вводным словом ставим запятую, а после него – двоеточие: Хорошо принялись многие саженцы, например: тополь, клён, берёза.

- При употреблении в одном предложении двух вводных слов они оба выделяются запятыми: По его мнению, как правило, люди настойчивые достигают своих целей.

- Если вводное слово стоит в начале или в конце обособленного оборота, то никаким знаком препинания от оборота не отделяется. Если же вводное слово стоит в середине обособленного оборота, то оно выделяется запятыми с обеих сторон: Вероятно поражённая этим сообщением, она замерла. Женщина, поражённая, вероятно, этим сообщением, замерла.

- Между сочинительным союзом и вводным словом запятая не ставится в том случае, если вводное слово нельзя опустить или переставить без нарушения структуры предложения. Если же изъятие или перестановка возможны, то запятая между сочинительным союзом и вводным словом ставится. Мы не только не опоздали в аэропорт, а напротив, у нас осталось время купить сувениры перед отлётом.

- Прошёл дождь, и, конечно, мы остались дома.

Не являются вводными и не выделяются запятыми слова и словосочетания:

- якобы,

- словно,

- даже,

- едва ли,

- вдруг,

- буквально,

- будто,

- ведь,

- вряд ли,

- всё-таки,

- как раз,

- к тому же,

- по решению,

- по представлению,

- поэтому,

- вдобавок,

- в конечном счете,

- небось,

- как будто

Вводные предложения выполняют те же функции, что и вводные слова. Они также могут содержать в себе различного рода добавочные замечания, попутные указания. В таких случаях при вводных предложениях могут использоваться скобки и тире. Но обычно вводные предложения, как и вводные слова, обособляются с помощью запятых (особенно, если они небольшие или начинаются подчинительными союзами):

Этот мальчик, как мне кажется, очень талантлив.

Синее платье, я считаю, гораздо красивее жёлтого.

Боязнь пустыни (хотя я пустыню и не видел) приобрела у меня навязчивый характер.

Мы посетили все кинотеатры – их было несколько в городе – и начали скучать.

Необходимо отличать вводные слова от омонимичных конструкций

Вводные слова можно опустить, убрать из предложения, они не выполняют никакой синтаксической функции:

Мой рассказ, наверное, расстроил её.

Мой рассказ расстроил её.

Восемнадцатое задание ЕГЭ по русскому языку, направленное на проверку умения выпускников расставлять знаки препинания в сложноподчиненном предложении, может принести один первичный балл в случае его правильного выполнения. Давайте повторим теорию о пунктуации сложноподчиненного предложения.

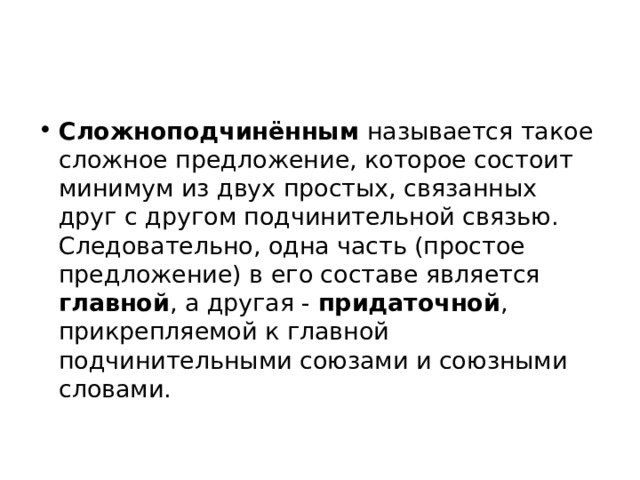

Теория к заданию №18 ЕГЭ по русскому языку

Сложноподчиненное предложение

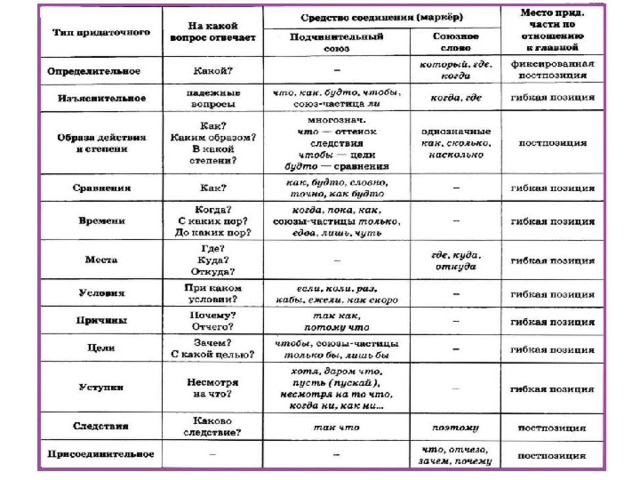

делится на главную и придаточную части; последняя присоединяется при помощи союзов и союзных слов и может находиться перед, после и внутри первой.

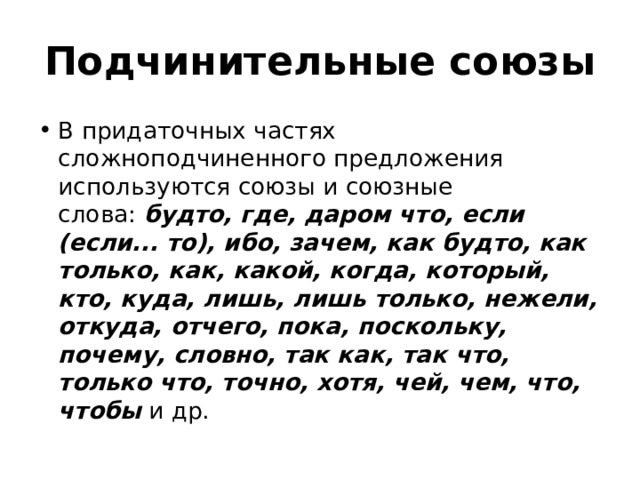

В придаточных частях сложноподчиненного предложения используются союзы и союзные слова:

будто, где, даром что, если (если… то), ибо, зачем, как будто, как только, как, какой, когда, который, кто, куда, лишь, лишь только, нежели, откуда, отчего, пока, поскольку, почему, словно, так как, так что, только что, точно, хотя, чей, чем, что, чтобы и др.

Сложноподчиненное предложение делится на главную и придаточную части; последняя присоединяется при помощи союзов и может находиться перед, после и внутри первой. Придаточная часть отделяется запятой в следующих случаях:

| Если она стоит перед или после главной и начинается со слова «когда»; если придаточная часть находится непосредственно в главной части, то она обособляется запятыми с двух сторон | Когда в автобус зашла бабушка, мальчик уступил ей место. Утром, когда в автобус зашла бабушка, мальчик уступил ей место. |

| Однородные придаточные части, между которыми нет союзов, соединяются запятыми; также запятые ставятся между однородными придаточными, соединенными повторяющимися союзами | Мы понимали, что завтра придется и покупать билеты, и забирать путевку, и получать справку. |

| Если она стоит перед или после главной и начинается со слов «потому что, благодаря тому что, ввиду того что, вместо того чтобы, для того чтобы, после того как, в то время как, по мере того как»; если такая придаточная часть находится непосредственно в главной части, то она обособляется запятыми с двух сторон | В то время как он рассказывал, я пытался воссоздать картину произошедшего. Я, в то время как он рассказывал, пытался воссоздать картину произошедшего. |

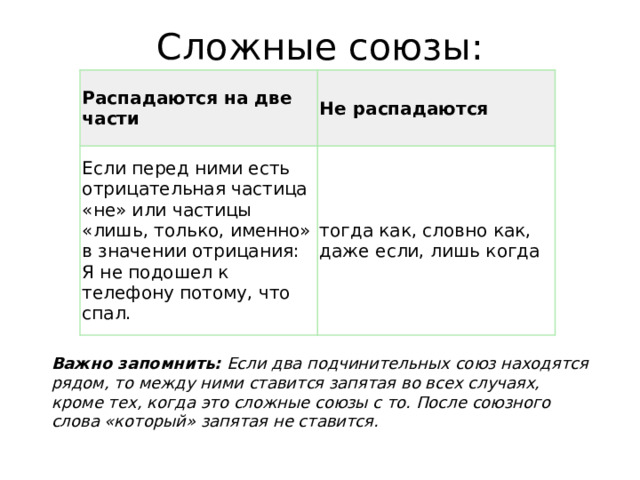

Запятая между главной частью и придаточной не ставится

- Если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит сочинительный союз и (или частица): Не вернул он мне книгу и когда прочитал ее

. - Если перед подчинительным союзом или союзным словом есть частица не

: Готовиться к экзаменам надо не когда начнется сессия, а задолго до этого (не… а).

- Если придаточная часть усечена до одного союзного слова (одиночно употребленное союзное слово теряет функцию придаточного предложения): Учащимся назначили экзамен, но не уточнили когда

. - Если придаточная часть, благодаря союзам и, или

, включается в ряд однородных членов: Во время работы и когда вышел фильм, я не очень-то разобрался в нем

.

В сложноподчиненных предложениях могут употребляться сложные по составу союзы: благодаря тому что, ввиду того что, вместо того чтобы, в силу того что, вследствие того что, в случае если, в то время как, из-за того что, исходя из того что, между тем как, несмотря на то что, оттого что, перед тем как, подобно тому как, по мере того как, потому что, прежде чем, ради того чтобы, раньше чем, с тем чтобы, с тех пор как, с той целью чтобы, так же как, так что, тем более что и др.

Союзы могут входить целиком в придаточную часть, и тогда запятая ставится перед первой частью союза: Он [день] казался громадным, бесконечным и деятельным, несмотря на то что в пути мы даже не говорили друг с другом.

Но союзы могут расчленяться — в зависимости от смысла предложения, логического выделения (усиления) первой части союза. В этом случае запятая ставится перед второй частью союза, а первая включается в состав главной части как соотносительное слово: Оттого, что мы встали очень рано и потом ничего не делали, этот день казался очень длинным.

Не расчленяются сложные союзы тогда как, как если бы, словно как, между тем как

: Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль.

Сложные союзы:

Важно запомнить:

Если два подчинительных союз находятся рядом, то между ними ставится запятая во всех случаях, кроме тех, когда это сложные союзы с то. После союзного слова «который» запятая не ставится.

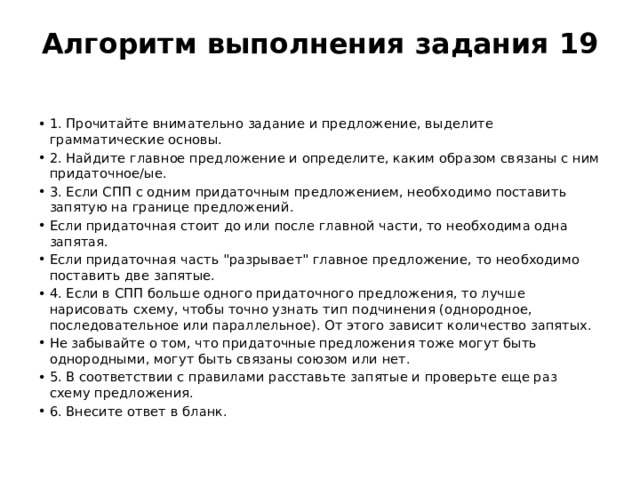

Алгоритм выполнения задания

- Внимательно читаем задание.

- Расставляем знаки препинания в соответствии с правилами пунктуации русского языка.

- Выполняем синтаксический разбор, чтобы понять, сколько частей в сложном предложении, и определить их границы.

- Записываем правильный ответ.

Разбор типовых вариантов задания №18 ЕГЭ по русскому языку

Восемнадцатое задание демонстрационного варианта 2018

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Чеховские записи к исследованию «Врачебное дело в России» (1) работа над которым (2) началась в 1884 году (3) были опубликованы только после смерти писателя.

Алгоритм выполнения задания:

- Чеховские записи к исследованию «Врачебное дело в России», работа над которым началась в 1884 году, были опубликованы только после смерти писателя.

- Предложение сложное, с подчинительной связью, состоит из 2-х частей: 1) Чеховские записи к исследованию «Врачебное дело в России» были опубликованы только после смерти писателя

– главная часть сложноподчиненного предложения; 2) работа над которым началась в 1884 году

– придаточное определительное, соединяется с первой частью при помощи союзного слова КОТОРЫМ, так как находится внутри первой части, то с обеих сторон выделяем ее запятыми.

Ответ: 1, 3.

Первый вариант задания

Доля обычных телефонов среди других мобильных устройств(1) через которые(2) выходят в Интернет(3) ещё достаточно весома и составляет сейчас 39%, но уже видно(4) что произошёл переломный момент: популярность смартфонов и планшетов обогнала обычные телефоны.

Алгоритм выполнения задания:

- Нужно расставить знаки препинания и указать те цифры, на месте которых должны стоять запятые.

- Доля обычных телефонов среди других мобильных устройств, через которые выходят в Интернет, ещё достаточно весома и составляет сейчас 39%, но уже видно, что произошёл переломный момент: популярность смартфонов и планшетов обогнала обычные телефоны.

- Доля обычных телефонов среди других мобильных устройств ещё достаточно весома и составляет сейчас 39%

— предложение осложнено однородными сказуемыми; 2) через которые выходят в Интернет

– придаточное определительное, присоединяемое к 1 части при помощи союзного слова который

, выделяем придаточное с двух сторон запятыми; 3) но уже видно

– часть сложносочиненного предложения, связанная с 1 частью при помощи союза НО; 4) что произошел переломный момент

– придаточное изъяснительное, связанное с 3 частью при помощи союза ЧТО, перед союзом ЧТО ставим запятую; 5) популярность смартфонов и планшетов обогнала обычные телефоны

– часть сложного бессоюзного предложения, связанного с 4 частью при помощи двоеточия.

Ответ: 1, 3, 4.

Второй вариант задания

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Когда он высказал бесполезную мысль вслух(1) его товарищ неожиданно снова занервничал и стал раздражённо говорить(2) что не понимает он беспечный российский народ(3) который(4) не только свою жизнь ни во что не ставит, но и на других ему плевать.

Алгоритм выполнения задания:

- Нужно расставить знаки препинания и указать те цифры, на месте которых должны стоять запятые.

- Когда он высказал бесполезную мысль вслух, его товарищ неожиданно снова занервничал и стал раздражённо говорить, что не понимает он беспечный российский народ, который не только свою жизнь ни во что не ставит, но и на других ему плевать.

- Предложение сложное, с различными видами связи, состоит из 5-и частей: 1) Когда он высказал бесполезную мысль вслух –

придаточное времени, относящееся ко 2 части, отделяем придаточную часть запятой;

2) его товарищ неожиданно снова занервничал и стал раздраженно говорить

– главная часть сложноподчиненного предложения, осложненная однородными сказуемыми; 3) что не понимает он беспечный российский народ

– придаточное изъяснительное, присоединяется ко 2 части при помощи союза ЧТО, перед союзом ставим запятую; 4) который не только свою жизнь ни во что не ставит

– придаточное определительное, соединяется с 3 частью при помощи союзного слова КОТОРЫЙ, перед союзным словом ставим запятую; 5) но и на других ему плевать

– часть сложносочиненного предложения, связанного с 4 частью при помощи союза НО.

Ответ: 1, 2, 3.

Третий вариант задания

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Алгоритм выполнения задания:

- Нужно расставить знаки препинания и указать те цифры, на месте которых должны стоять запятые.

- Мы думаем, что исследования социальных сетей, которые стали столь популярны во всём мире, разовьются в скором будущем в отдельную ветвь психологии.

- Предложение сложное, с подчинительной связью, состоит из 3-х частей: 1) мы думаем –

главная часть сложноподчиненного предложения;

2) что исследования социальных сетей разовьются в скором будущем в отдельную ветвь психологии

– придаточное изъяснительное, присоединяется к 1 части при помощи союза ЧТО, перед которым ставим запятую; 3) которые стали популярны во всем мире

– придаточное определительное, присоединяется ко 2 части при помощи союзного слова КОТОРЫЙ, перед которым ставим запятую.

18 -1. Расставьте знаки препинания:

укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

1. Перед матерью (1) был разведён небольшой огонь и курились две-три головешки (2) дым (3) от которых (4) шёл прямо на неё.

2. Мы поднялись (1) на довольно крутой пригорок (2) на ровной поверхности (3) которого (4) стояло несколько новых и старых недостроенных изб.

3. Поручик Вулич (1) на лице (2) которого (3) герой «читал печать смерти» (4) остаётся жив.

4. Мы должны были поспеть на перевоз до зари (1) чтобы переправиться через реку в тихое время (2) поскольку каждый день (3) как только солнышко начинало пригревать (4) разыгрывался сильный ветер.

5. Железо — важнейший из жизненно необходимых микроэлементов (1) главная роль (2) которого (3) — обеспечение организма кислородом.

6. Батюшков был признанным кумиром Пушкина-лицеиста (1) в стихах (2) которого (3) «отголоски лиры Батюшкова» (4) были весьма многочисленны.

7. Фразеологизм — это такое словосочетание (1) общее значение (2) которого (3) не выводится (4) из самостоятельных значений, входящих в него слов.

8. Основа реалистического творчества Ф. Достоевского — мир человеческих страданий (1) в изображении (2) которых (3) он не знает себе равных.

9. От каменной пристани (1) ступени (2) которой (3) спускались прямо в воду (4) начинался город с европейскими гостиницами и ресторанами.

10. В отличие от И.С. Тургенева (1) в романах (2) которого (3) были освещены этапы духовных поисков интеллигентов 40–70-х годов XIX века (4) И.А. Гончаров был увлечён исследованием явлений иного порядка.

18-2. Расставьте знаки препинания:

укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые

.

1. Лёгкая светская комедия представляет собой пьесу (1) интрига (2) которой весьма изящна.

2.Древоввидные пионы (1) листья (2) которых (3) облетают на зиму (4) со временем превращаются в пышно цветущие раскидистые кусты.

3. Чеховские мечты о будущей жизни говорят о высокой культуре духа, о Мировой Душе, о новой прекрасной жизни (1) для создания которой нам надо (4) ещё двести-тристалет работать, трудиться, страдать.

4. Особенно часто (1) поэт бывал у Олениных (2) дочь (3) которых (4) была предметом его серьёзного увлечения.

5. Роза (1) первые упоминания (2) о которой (3) относятся к пятому веку до н.э. (4) описана в древнеиндийских сказаниях.

6. Учёные создали уникальный материал (1) гранулы (2) которого (3) обладают способностью (4) удерживать огромное количество влаги.

7. Первым этапом деловых бесед или переговоров (1) может быть ознакомительная встреча (2) в процессе (3) которой (4) уточняется предмет переговоров, а также решаются организационные вопросы.

8. В одной из бухт Тихого океана (1) был обнаружен гигантский кальмар (2) диаметр глаза (3) которого (4) равен полутора метрам.

9. Это была поэтесса (1) в чарующих стихах (2) которой (3) скрывалась некая загадка.

10. Однажды в Царском Селе (1) медвежонок сорвал цепь со столба (2) возле которого (3) была устроена его будка (4) и побежал в сад.

ОТВЕТЫ.

18-1.

18-2.

1-2

1-1

2-2

2-14

Задание 18. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении» №1

Начало формы

1.

В редком ельнике (1) перед усадьбой метались в траве три мотоцикла (2) пулеметы (3) которых (4) торопливо били куда-то вверх.

2. Д

орога бежала в выемке (1) по обе стороны (2) которой (3) высились песчаные откосы с соснами.

3.

Здесь начинался старинный графский парк (1) в густой зелени (2) которого (3) были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны.

4. Н

адя повернула голову, увидела шёлковую штору (1) и окно (2) сквозь (3) которое (4) уже синели зимние сумерки.

5.

Роза (1) первые упоминания (2) о которой (3) относятся к V

веку до н.э. (4) описана в древнеиндийских сказаниях.

6.

Логин сидел у Анатолия Петровича Андозерского в кабинете (1) убранство (2) которого (3) обличало тщетные претензии на вкус и оригинальность

7.

Мелкое болотистое озеро (1) по берегу (2) которого (3) мы пробирались (4) ещё белело меж деревьев.

8.

Мы давно ехали узкой дорожкой (1) две-три колеи (2) которой (3) чуть-чуть взрезали зелёную целину роскошного луга

9.Часы (1) тягостного ожидания (2) в течение (3) которых (4) Мишка безуспешно пытался забыть все свои неприятности (5) тянулись, казалось, вечность.

10.

Немного поодаль парило плотное облако (1) в глубине (2) которого (3) загорались и гасли красные искорки.

Задание 18. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении» №2

Начало формы

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест (2) принадлежит И.И Шишкину (3) с именем (4) которого (5) связана история отечественного пейзажа второй половины XIX

столетия.

При росписи шёлка (1) особый красящий состав наносится на ткань в виде замкнутого контура (2) в пределах (3) которого (4) специальными красками (5) в соответствии с эскизом (6) расписывается изделие.

Научные интересы С.М Бонди (1) сформировались ещё во время обучения в Петроградском университете (2) после окончания (3) которого (4) он был оставлен при кафедре.

Журавлёв кинулся к орудию (1) возле (2) которого (3) копошился батареец с перебитой рукой.

В XVIII

столетии (1) при европейских императорских дворцах (2) существовали оркестровые и хоровые капеллы (3) для руководства (4) которыми (5) приглашались выдающиеся музыканты.

Сыновья Иоганна Себастьяна Баха (1) и другие воспитанные им музыканты (2) из числа (3) которых (4) вышло немало серьёзных профессионалов (5) свидетельствуют о таланте Баха-педагога.

Мода на немецкие курорты (1) объяснялась стремлением к Эдему (2) очертания (3) которого (4) проступали в пейзажах рейнской долины.

Раскольникову (1) больше по сердцу Сенная площадь (2) в окрестностях (3) которой (4) влачат нищенское существование бедняки.

9.

Теперь навстречу нам вырастал молодой ярко-зелёный лесок (1) над вершинами (2) которого (3) уже исчезали меловые скалы.

10.Фантастика (1) множество форм (2) которой (3) можно найти даже в «бытовых» произведениях Гоголя (4) пронизывает всё творчество писателя.

КЛЮЧИ

№ задания

1 вариант

2 вариант

1

2

3

4

5

6

2 5

7

1 4

8

9

2 5

10

1 4

Конец формы

ЕГЭ по Русскому состоит из двух

частей и 25 заданий.

Первая часть

представляет собой 24 задания. Они могут быть тестовые, на выбор одного или нескольких ответов, открытого типа (самому вписать пропуск).

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде цифры (числа) или слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Задания части 1 проверяют усвоение выпускниками учебного материала как на базовом, так и на высоком уровнях сложности (задания 7, 23–24).

Вторая часть

— состоит из одного задания — 25. Данное задание предполагает написание сочинения на основе прочитанного и проанализированного текста.

Задание части 2 (задание 25 – сочинение) может быть выполнено экзаменуемым на любом уровне сложности (базовом, повышенном, высоком).

На работу дается 210 минут — 3,5 часа.

Распределение заданий по частям экзаменационной работы

| Части работы |

Количество заданий |

Максимальный первичный бал |

Тип заданий |

| 1 часть | 24 | 33 | Краткий ответ |

| 2 часть | 1 | 24 | Развернутый ответ |

| Итого | 25 | 57 |

Разбалловка по заданиям

Ниже я приведу «стоимость» каждого выполняемого задания.

За верное выполнение каждого задания первой части

(кроме заданий 1, 7, 15 и 24) экзаменуемый получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов.

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры.

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов.

За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена одна ошибка; 3 балла: допущено две ошибки; 2 балла: верно указаны две цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие.