Вы находитесь здесь: Главная » ЕГЭ. Литература. Задание № 9. Тема: «Говорящие» фамилии». АРГУМЕНТ. Д.И. Фонвизин. «Недоросль».

Д.И. Фонвизин. «Недоросль».

Драматург Д.И. Фонвизин в пьесе «Недоросль» наделяет многих героев «говорящими» фамилиями и именами. С какой целью он это делает?

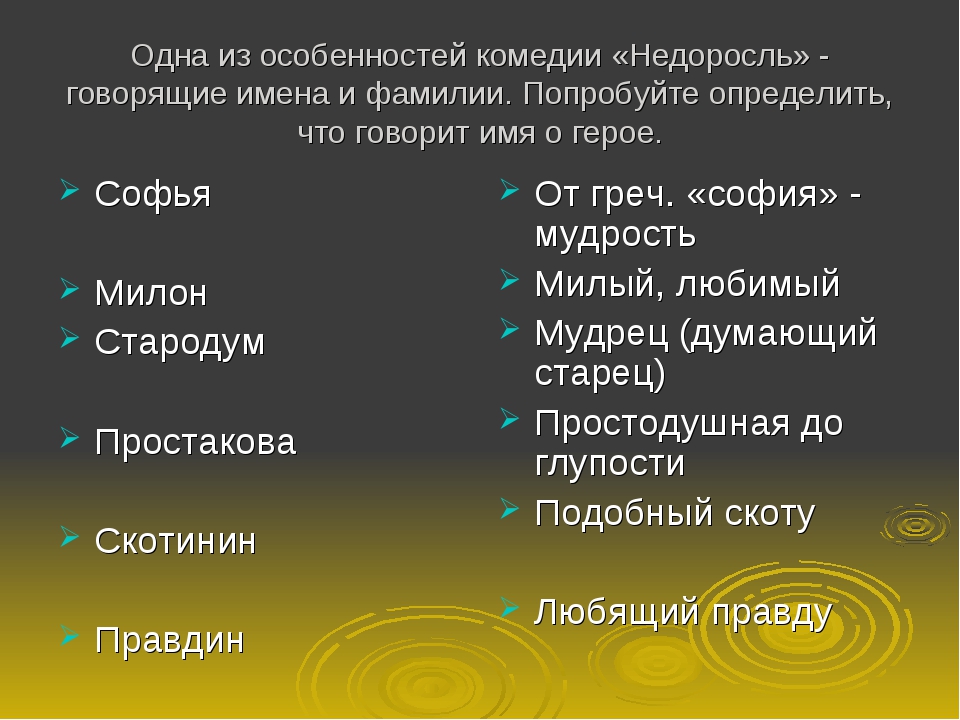

Во-первых, автор мастерки использует данный приём для характеристики героев. Пьеса «Недоросль» написана в период расцвета классицизма, поэтому герои в ней чётко делятся на положительных и отрицательных, и фамилии помогают понять, что за персонажи изображены автором.

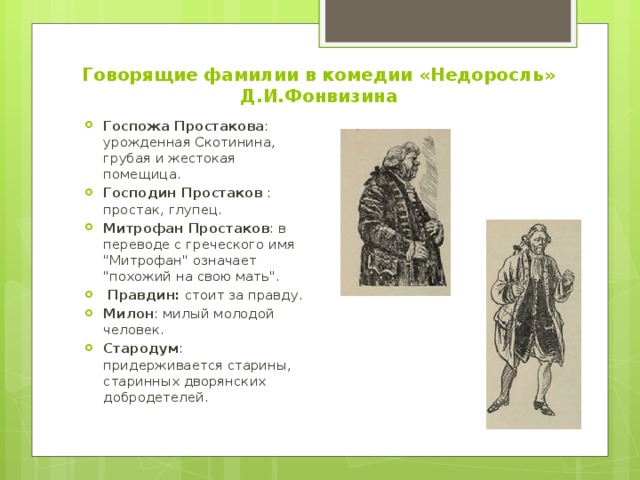

Один из главных героев – Митрофан. В переводе с греческого языка это имя означает «являющий свою мать», т.е. похожий на свою мать. Действительно, он грубый, невежественный, не уважающий других, особенно слуг, человек. Многие черты Простаковой мы угадываем в её сыне. Каково воспитание — таков и ребёнок. Мать показывает дурной пример невоспитанности, хамства, глупости, необразованности.

А чего стоит фамилия учителя Митрофана – Вральман! Понятно, что такой человек вряд ли научит чему-то своего ученика, тем более французскому языку, которым он и сам-то не владеет.

Как грубо звучит фамилия Скотинин! И сам герой так же груб, жесток.Он только к свиньям относится с нежностью, называет их ласково «свинками» и совершенно не уважает людей. Даже себя он с гордостью называет свиным сыном. Кстати, Простакова до замужества тоже была Скотининой, ведёт себя часто по-скотски. В то же время она глупа и проста, то есть совершенно не думает том, как себя ведёт, не соблюдает элементарных приличий. Прост и глуп её муж — Простаков, не имеющий вообще своего мнения.

Совсем иные имена и фамилии у положительных героев.

Правдин – стоит за правду. Это чиновник, член наместничества, занимается тем, что выявляет нарушения со стороны помещиков, добиваясь их наказания.

Милон – милый, скромный молодой человек, но в то же время храбрый, возлюбленный Софьи.

Софья – в переводе с греческого слово означает «премудрость». Действительно, героиня умна, мудра, честна, образованна.

Стародум – отставной офицер, он придерживается старины, старинных взглядов на то, что ценно в человеке. Это честный, порядочный человек, ценящий личные качества человека («имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время.»), не терпящий подлости, несправедливости.

Некоторые герои имеют фамилии, по которым легко догадаться о роде их деятельности. Так Цыфиркин – учитель математики, а Кутейкин -церковнослужитель ( в XVIII веке церковнослужителей презрительно называли «кутейниками»; «кутья» — это особое церковное кушанье, каша с изюмом).

Таким образом, использование «говорящих» фамилий и имён помогает автору глубже, полнее раскрыть характеры героев или указать на то, чем они занимаются. Фамилии и имена во многом формируют отношение читателей к персонажам.

Говорящие фамилии в произведении «Недоросль» Д. И. Фонвизина

Фамилии действующих лиц – это, пожалуй, первое, что привлекает внимание читателя комедии Фонвизина “Недоросль”. Фамилии эти “говорящие”, их значение формирует у читателя отношение к героям, которые их носят. У нас складывается определенное мнение по поводу того или иного героя.

Комедия Фонвизина «Недоросль» написана в лучших традициях российского классицизма. Соответственно действующие лица в произведении четко разделены на положительных и отрицательных, а их имена и фамилии емко характеризуют и обнажают основные черты персонажей.

К положительным действующим лицам относятся Правдин, Софья, Стародум и Милон. Каждый из них поддерживает идеи Просвещения, считая основными человеческими ценностями добродетель, честность, любовь к родине, высокую мораль и образованность. Их полной противоположностью являются отрицательные герои – Простаковы, Скотинин и Митрофан.

Они представители «старого» дворянства, которое всеми силами хватается за устаревшие идеи крепостного и феодального устройства. Их основными ценностями являются деньги, положение в общественной иерархии и физическая сила. И именно фамилии намекают читателю на принадлежность героя либо к положительным, либо к отрицательным действующим лицам с первого его появления.

Простаков — простак и глупец, на это нам и указывает его фамилия. Человек безвольный и слабый. О нём точно нельзя сказать, что он «глава семьи». Во всём подчиняется супруге и боится её. Простаков совершенно меркнет и теряется на фоне своей жены, выглядит более пассивным.

Предпочитает не иметь своего мнения — сцена с шитьём кафтана: «При твоих глазах мои ничего не видят». Неграмотный и бесхребетный, в сущности, он не такой уж плохой человек. Любит Митрофана, «как надлежит родителю». «Он смирен», — говорит о нём Правдин.

Простакова в отличие от мужа не является такой простой. Её больше характеризует её девичья фамилия Скотинина, которая указывает нам на её грубость и невежественность. Изображена необразованной, хитрой и злобной «бабой», которой принадлежит вся власть в семье: «То бранюсь, то дерусь, тем и дом держится».

Она убеждена в том, что образование излишне и даже вредно: «Без науки люди живут и жили». Двуличная особа: с крепостными, учителями, мужем, братом общается свысока, грубо, даже агрессивно, а к людям, от которых зависит её положение, пытается подольститься.

Подтверждением этой же мысли является изменение отношения к Софье. Единственный человек, внушающий ей добрые чувства,— сын Митрофанушка, «друг сердешный», «душенька». Поэтому в финале её даже жаль, ведь и он отворачивается от неё.

Скотинин — скотиноподобный, скотолюбивый. Довольно ироничной фамилия кажется тогда, когда читатель узнаёт о его единственной страсти — свиньях и всё, что с ними связано. «Люблю свиней…», «В деревеньках ваших водятся ли свинки?», « Я и своих поросят завести хочу», «…как черта изломаю… будь я свиной сын…» Это придаёт его образу некое подобие животного.

В комедии присутствуют не только говорящие фамилии, но и имена, которые не хуже раскрывают сущность героя.

Например, Митрофан — в переводе с греческого имя «Митрофан» означает «похожий на свою мать». Недоросль, избалованный и глупый юноша шестнадцати лет, за которого все всегда делала мать, няня или слуги. Переняв от матери любовь к деньгам, грубость и неуважение к родным (Простакова готова обмануть родного брата, лишь бы уладить выгодный для нее брак), а от отца полную безвольность, он ведет себя как маленький ребенок – не хочет учиться, тогда как женитьбу находит веселой забавой.

Полной противоположностью Митрофана явяется Софья — по-гречески означает «мудрость». Она действительно является разумной, умной, приличной и доброй девушкой. Честная и образованная. «Бог дал тебе все приятности твоего пола,… сердце честного человека», — говорит ей Стародум.

Фамилии положительных героев в произведении «Недоросль» Д. И. Фонвизина

Стародум — «старые думы», придерживается старины, старинных дворянских добродетялей, что указывает на его мудрость. Дядя и опекун Софьи. Выполняет роль резонёра, высказывающего мысли автора.

Его имя говорит, что он воспитан в эпоху Петра и придерживается её идеалов, когда при дворе служили верно и честно, не лебезя перед «сильными мира сего». И своё состояние и положение он честно заслужил: был на военной службе, служил и при дворе.

Обладает прямодушием и нетерпением к несправедливости. Человек, наделённый властью, по его мнению, не должен ни в коей мере нарушать права других людей.

Правдин — «Стоит за правду». Это государственный чиновник, направленный для проверки положения в имении Простаковых. Произвол, по его мнению, является непростительным пороком. Тирания заслуживает наказания.

Поэтому правда восторжествует и имение у жестокой и деспотичной Простаковой будет отобрано в пользу государства. «Из подвига сердца моего не оставляю замечать злонравных невежд, которые, имея над людьми своими власть, употребляют ее во зло бесчеловечно».

Милон — милый молодой человек, красавец-офицер, жених Софьи. Несмотря на молодость, уже принимал участие в военных действиях, где геройски себя проявил, но он достаточно скромен. «Молодой человек больших достоинств», «вся публика считает его честным и достойным человеком», по словам Стародума.

Итак, на примерах этих говорящих фамилий, данных автором действующим лицам, можно сделать вывод, что они, безусловно, помогают понять личность героя как положительного, так и отрицательного.

XXIV научно-практическая конференция школьников «Содружество»

(школьный этап краевого молодежного форума

«Научно-технический потенциал Сибири»)

Тема: «Роль говорящих фамилий в русской литературе 18-19 веков как средства выразительности в художественном произведении (на примере произведений Д.И. Фонвизина «Недоросль», Н.А. Грибоедова «Горе от ума», Н.В. Гоголя «Ревизор»)».

Номинация «Научный конвент» (литература)

Тип работы: исследовательский реферат

Работу выполнила:

Хасаншина Татьяна Николаевна,

Красноярский край, г.Зеленогорск,

МБОУ «СОШ № 169», 7 класс

Руководитель:

Харьянова Наталья Петровна,

МБОУ «СОШ № 169», учитель

русского языка и литературы,

89135615238, nataly180973@yandex.ru

г. Зеленогорск 2018г.

Содержание

|

Тезисы |

3 |

|

Введение |

4-5 |

|

Глава 1. История появления фамилий |

6 |

|

Глава 2. Появление «говорящих» фамилий в литературе |

7 |

|

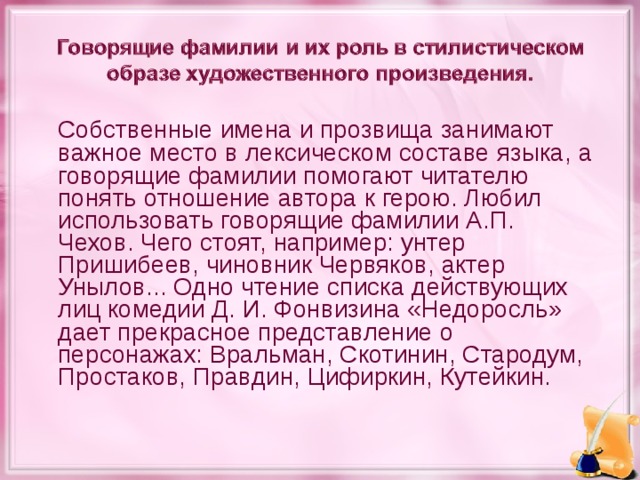

Глава 3. Говорящие фамилии и их роль в стилистическом образе художественного произведения |

|

|

2.1. Говорящие фамилии в пьесе Д.И. Фонвизина «Недоросль» |

8 |

|

2.2. Говорящие фамилии в пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума» |

9 |

|

2.3. Говорящие фамилии в пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» |

10 |

|

Заключение |

11 |

|

Список используемой литературы |

12 |

Тезисы

Тема моей исследовательской работы: «Роль говорящих фамилий в русской литературе 18-19 веков как средства выразительности в художественном произведении» (на примере произведений Д.И. Фонвизина «Недоросль», Н.А. Грибоедова «Горе от ума», Н.В. Гоголя «Ревизор»).

Данная работа представляет собой попытку исследовать возникновение и изменение с течением времени «говорящих» фамилии в произведениях русских писателей 18 — 19 веков. А также понимания роли этого средства в стилистическом образе художественного произведения.

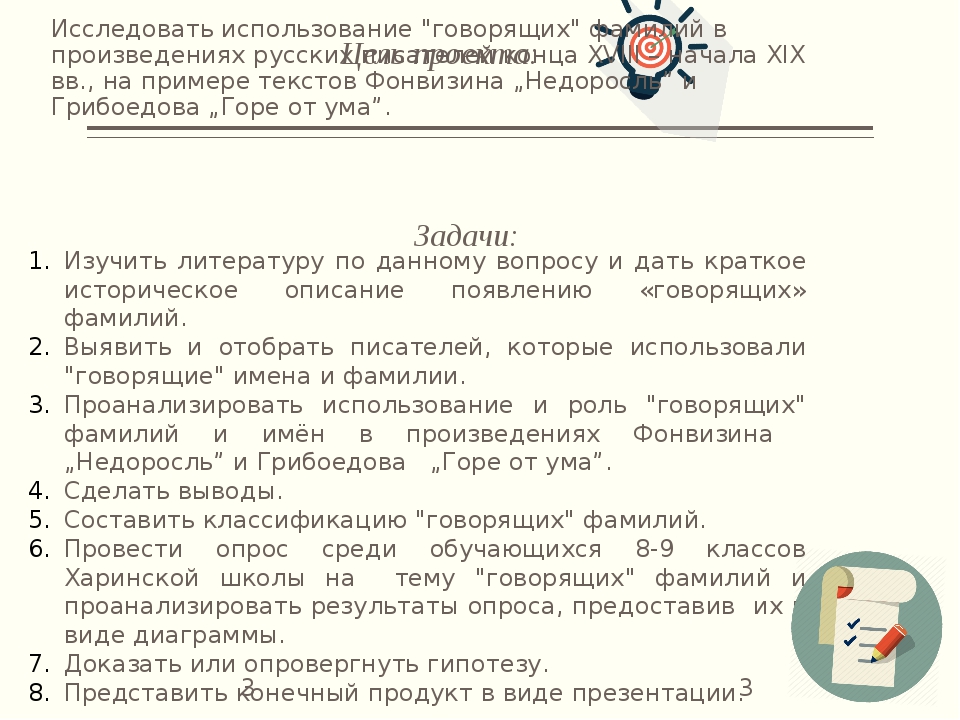

Цель работы: выявить роль «говорящих» фамилий при создании литературно-художественного текста (на примере произведений русской литературы 18-19 веков).

Основные этапы выполнения работы: изучили литературу по данному вопросу и произведения русской литературы 18-19 веков (историю появления фамилии); раскрыли смысл «говорящих» фамилий для выявления их роли при создании литературно-художественного текста; сопоставили «говорящие» фамилии произведений русской литературы 18-19 веков и определить их различие.

Результаты. Итак, проведя исследование наиболее значительных произведений русских писателей, мы пришли к выводу о том, что «говорящая» фамилия — это фамилия, данная персонажу автором, она несет важную стилистическую нагрузку, являясь средством выразительности и источником ценной художественной информацию для более глубокого проникновения в замысел писателя. Особое внимание к «говорящей» фамилии связано с классицизмом в литературе – методе, при котором герои строго делятся на положительные и отрицательные. Роль «говорящих» фамилий в русской литературе 18-19 веков (от Фонвизина к Гоголю) претерпевает со временем существенные изменения: от простого имени (герои обобщенные образы, лишенные индивидуализации) до глубокого, порой завуалированного смысла (герои индивидуализированы, а фамилии усложнены по форме и значению). Со временем «говорящие» фамилии становятся популярными в драматургии, превращаясь в нарицательные имена, так как являются реалистической типизацией.

Практическая значимость. Собранный материал в данной работе может быть использован на уроках литературы, классных часах, при подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по литературе.

Источники работы: пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль», А.С. Грибоедова «Горе от ума», Н.В. Гоголя «Ревизор»; словари В. И. Даля, С.И. Ожегова; Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным и др. (см. раздел «Список используемой литературы»).

Введение

Что такое фамилия? Это «уникальное и неповторимое явление культуры, живая история». Не случайно фамилия по толковому словарю Даля означает семейство, род, поколенье и потомство[1]. Действительно, каждая фамилия – это «целый мир, заключенный в одном слове», которое передается по наследству и характеризует его носителя. Хозяйственная и профессиональная деятельность, духовная жизнь и окружающая среда, географические названия и взаимоотношения людей — все нашло отражение в основах фамилий.

Фамилия давно стала «очень ценным материалом для исследований в разных областях знания: филологии, истории, этнографии» [2]. Для современной литературоведческой науки, анализ произведения невозможен без изучения системы художественных средств характеристики героя.

Актуальность работы. На уроках литературы я узнала о многих приемах характеристики персонажа, но один из них мне показалось самым емким и выразительным, имеющим значительную смысловую эмоциональную нагрузку на все произведение в целом, – это «говорящая фамилия». Выбор темы обусловлен личным интересом к говорящим именам в русской литературе.

С имени всегда начинается наше открытие героя. А, как известно, в художественном произведении ничего случайного нет.

Проблемный вопрос. Если действующее лицо – это порождение авторской фантазии, тогда почему писатель выбирает для своего героя определенную фамилию, как она влияет на стилистический образ произведения и помогает раскрыть его идейный замысел? Как меняется этот прием характеристики, своеобразная «визитная карточка» героя с течением времени?

Чтобы ответить на данные вопросы, я обратилась к таким произведениям русской литературе 18-19 веков, как «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Горе от ума» Н.А. Грибоедова, «Ревизор» Н.В. Гоголя, так как они представляют наибольший интерес в использовании говорящих имён.

Тема моей исследовательской работы: «Роль говорящих фамилий в русской литературе 18-19 веков как средства выразительности в художественном произведении» (на примере произведений Д.И. Фонвизина «Недоросль», Н.А. Грибоедова «Горе от ума», Н.В. Гоголя «Ревизор»).

Цель работы: выявить роль «говорящих» фамилий при создании литературно-художественного текста (на примере произведений русской литературы 18-19 веков).

Задачи работы:

1. Изучить литературу по данному вопросу и произведения русской литературы 18-19 веков.

2. Раскрыть смысл «говорящих» фамилий для выявления их роли при создании литературно-художественного текста.

3. Сопоставить «говорящие» фамилии произведений русской литературы 18-19 веков и определить их различие.

Гипотеза: «говорящие» фамилии как средство выразительности несут важную художественную информацию для более глубокого проникновения в замысел писателя.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение художественной и научной литературы, а также материалов сети Internet; сопоставление и анализ полученных данных.

Объектом исследования: «говорящие» фамилии

Предмет исследования: роль «говорящих» фамилий в русской литературе 18-19 веков как средства выразительности в художественном произведении

Глава 1. История появления фамилий

Объяснить значение фамилии порой бывает сложно. Раскрыть ее тайну может помочь этимологический словарь, объясняющий происхождение слов. Если говорить о слове «фамилия», то оно происходит от латинского familia – семья [3]. У римлян оно первоначально относилось не к супругам и детям, а только к рабам (familia — совокупность принадлежащих одному человеку рабов). Однако по всей Европе это слово распространилось именно в значении «семья», «супруги». И в России слово «фамилия» поначалу употребляли в значении «семья». Только в XIX веке слово «фамилия» приобрело свое второе значение, ставшее основным: «наследственное семейное именование, употребляемое вместе с личным именем», она передаётся из поколения в поколение, от старших членов семьи – младшим [4].

Первые русские фамилии встречаются в документах, относящихся к XV веку. Удивительно, но у большинства людей вместо фамилий были прозвища и отчества. Стоит отметить, что официальные фамилии у различных общественных групп появились в разное время: в 14-15 веках первыми получили фамилии представители знати, князья, бояре; в 16-18 веках — дворяне; в 17-19 веках — торговые и служащие люди; в 19 веке – русское духовенство; в конце 19 века, после отмены крепостного права, самая многочисленная часть русского населения – крестьянство. Одним крестьянам давали полную или измененную фамилию их бывшего помещика, у других в фамилию превращали отчество, а у третьих — прозвище. Иногда фамилии придумывались, исходя из профессии, характера, образа жизни человека. Нередко «в качестве прозвища человек получал названия какого – нибудь животного или птицы, так в прозвище подмечался внешний облик человека, его характер или привычки» [5]. Одного за драчливость могли прозвать петухом, другого за длинные ноги журавлём, третьего ужом – за способность всегда вывернуться, избежать наказания или опасности. Отсюда и фамилии Петухов, Журавлёв, Ужов. Также довольно часто крестьяне записывались под фамилией своих бывших владельцев [6]. И наконец 1888 году Сенат опубликовал специальный указ, в котором было записано: «Именоваться определенной фамилией составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и означение фамилии на некоторых документах требуется самим законом».

Вывод. Таким образом, лишь в 19 веке в русском языке слово фамилия приобрело своё основное значение: наследственное семейное именование, употребляемое вместе с личным именем. Процесс получения фамилии шел медленно, официальные фамилии у различных общественных групп появились в разное время. Способы появления фамилий разные, но все они так или иначе «рассказывают» о его носителе, становясь ценным информационным материалом в характеристике.

Глава 2. Появление «говорящих» фамилий в литературе

Уже с древнейших времен люди были уверены, что имя «печатью ложится на человеческую судьбу», может рассказать o чертах характера его носителя и выстроить первоначальное к нему отношение [7].

Если обратиться к этимологическому словарю, слово «говорить» имеет значение «служить доказательством, подтверждением», а слово «фамилия» — это наименование человека, прибавляемое к личному имени [3]. Следовательно, «говорящая» фамилия» — это фамилия, данная персонажу автором, служащая подтверждением положительных или отрицательных качеств действующего лица. Это могут быть личные имена, прозвища, географические названия и «весь фонд нарицательной лексики русского языка, по различным причинам вовлеченный в сферу образования фамилий».

Мы выяснили, что система выбора имен в художественном тексте зависит «от литературного направления, жанра, темы произведения, структуры образов, творческого своеобразия художника. В этой системе все элементы подчинены одной цели – наиболее удачному выражению художественного содержания произведения» [8]. А вот впервые в русской литературе собственные имена стали объектом особого внимания в 18 веке благодаря такому литературному направлению, как классицизм (от лат. «образцовый»), который зародился в 17 веке в Италии. А «говорящая» фамилия — одним из характерных приемов этого стиля для раскрытия характера героя посредством его фамилии. Этому способствовало строгое деление всех героев на положительных и отрицательных персонажей. Однако, когда классицизм с его строгими правилами (четкое распределение стилей, жанров и тем в литературе) «ушел» в прошлое, то «говорящие» фамилии прижились и стали популярными в драматургии, со временем превращаясь в нарицательные имена, так как играли важную роль при создании обобщенного образа в произведении.

Вывод. Таким образом, в художественном произведении «говорящая» фамилия — это фамилия, данная персонажу автором, она выполняет не только опознавательную функцию, но и несет определенную стилистическую нагрузку. Особое внимание к «говорящей» фамилии связано с классицизмом в литературе – методе, при котором герои чётко делятся на положительные и отрицательные. Со временем «говорящие» фамилии прижились и стали популярными в драматургии, превращаясь в нарицательные имена, так как их характеры были свойственны многим людям.

II. Говорящие фамилии в произведениях русских писателей

2.1 Говорящие фамилии в пьесе Д.И. Фонвизина «Недоросль»

Из драматургов русской литературы XVIII века выделяется Денис Иванович Фонвизин, который в сатирической комедии «Недоросль» в духе классицизма делит всех героев на отрицательных и положительных, при этом использует «говорящие» имена и фамилии. По ним читателю легко сразу определить доминанту характера или род занятия персонажей, понять авторское отношение к ним: Простаковы, Скотинин, Вральман, Цыфиркин, Кутейкин, Правдин, Стародум.

Рассмотрим имена и фамилии отрицательных персонажей. Имя Митрофан (в буквальном переводе с греческого языка означает «являющий свою мать», т.е. похожий на свою мать), оно благодаря фонвизинской комедии стало со временем нарицательным, теперь Митрофанами у нас в России называют лентяев, недоучек и невежд. Вот его крылатые фразы в произведении: Еремеевне — «старая хрычовка»; дяде — «Убирайся, дядюшка; проваливай»; «гарнизонная крыса» — учителю Цыфиркину. «Не хочу учиться, хочу жениться».«Все к чорту!»

Ещё один резко отрицательный персонаж, обладатель скотоподобной фамилии, самовлюблённый и жестокий – Тарас Скотинин. Единственная страсть — свиньи и всё, что с ними связано. Его известные фразы «Я от роду ничего не читывал… Бог меня избавил от этой скуки», «люблю свиней», «будь я свиной сын» придают образу некое подобие животного. Госпожа Простакова не так уж и проста, вспомним, что такую фамилию она получила, выйдя замуж, а в девичестве она Скотинина, и она героине больше подходит. И речь ее, и поступки, и отношение к крепостным подобны фамилии. «Презлой фурией, которой адский нрав делает несчастье целого дома» называет госпожу Простакову Правдин.

Не случайны фамилии «положительных героев»: Еремеевна – вознесенная Богом, тиха, терпелива, покорна. Правдин – от слова «правда», поступающий по-совести. Стародум – думающий по-старому, воспитанный в духе Петровского времени, мудрый человек. Софья – от слова «мудрость», умная, воспитанная племянница Стародума [9].

Вывод: Таким образом, все герои с «говорящими» фамилиями в комедии Д.И.Фонвизина — это обобщенные образы, лишенные индивидуализации. По их фамилии легко определить доминанту характера или род занятия, опираясь на этимологию слова, то есть его происхождение. При этом «говорящие» фамилии отрицательных героев используются как средство создания комического эффекта, положительные же персонажи являются резонёрами, отражающими авторскую позицию.

2.2. Говорящие фамилии в пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума»

В начале 19 века А.С. Грибоедов создает общественную комедию «Горе от ума, продолжая традиции Д. Фонвизина — он использует “говорящие” фамилии. Многие критики полагают, что Грибоедов чаще других использовал прием «говорящих фамилий» в своих произведениях, так как умел обращаться со скрытым смыслом, который таится в именах людей более ловко, чем кто-либо другой из авторов, использовавших этот принцип в своих произведениях [8].

Н.М. Азарова, написавшая пособие по литературе 19 века, классифицирует фамилии в «Горе от ума» следующим образом:

1) собственно говорящие, «которые сообщают об одной важной черте героя» (Фамусов, Тугоуховский, Репетилов, Молчалин);

2) оценивающие фамилии: Скалозуб, Хрюмина, Загорецкий, Хлёстова;

3) ассоциативные – Чацкий, его фамилия указывает на прототип главного героя драмы из интереснейших людей той эпохи: Петра Яковлевича Чаадаева. В рукописи — Чадский (от «чад») — намек на романтическую «отуманенность» героя, которая раскрывается в четвертом действии [8].

Также стоит отметить, что многие фамилии героев также опираются на внутреннюю форму слова. Так, например, Тугоуховский действительно туг на ухо, ходит со слуховой трубкой; Молчалин не произносит лишних слов («в мои лета не должно сметь свое суждение иметь», да к тому же он помнит, что «нынче любят бессловесных»); Скалозуб зубоскал, пошлый остряк. Фамилия Фамусов трактуется, с одной стороны, как знаменитый, известный (от фр. fameus), с другой — боящийся молвы (от лат. fame молва). Однако теперь в «говорящих» фамилиях задан определенный круг ассоциаций, который в целом не упрощает, а наоборот, осложняет понимание характера, выявляя в нем новую грань. Кроме того фамилии отсылают к теме человеческого общения, мотивам «глухоты» и «непонимания» (Фамусов от лат. – «молва»; Репетилов от франц. – повторять; Скалозуб – «скалить зубы»; и «слушание» (Тугоуховские), «молчание» (Молчалин) [9]. Из этого следует, что имена героев значимы в совокупности, так как составляют важный символический ключ к пониманию проблематики «Горя от ума».

Вывод. Таким образом, вместо классической системы амплуа и однозначных характеров с простыми «говорящими» фамилиями в комедии Грибоедова мы обнаруживаем систему социально и культурно обусловленных типов, изображаемых по принципу реалистической типизации и индивидуализации. «Говорящие» фамилии теперь не упрощают, а осложняют понимание характера персонажа, так как в них заложен определенный круг ассоциаций. Тем самым Грибоедов выходит за рамки классицизма.

2.3. Говорящие фамилии в пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор»

В 19 веке Н.В. Гоголь продолжает традиции классицизма в своем творчестве Д.И. Фонвизина и А.С. Грибоедова и создает реалистическую общественную комедию «Ревизор», используя «говорящие» имена и фамилии как сатирическое средство характеристики персонажей.

Гоголь мастерски рисует как фамилии-прозвища, применяя сарказм (Держиморда, Уховертов, Яичница и Земляника), так и двойные фамилии. Например, фамилия судьи Ляпкин-Тяпкин происходит от фразеологизма «тяп-ляп», используемого в простонародье, когда имеют в виду, что человек делает все небрежно и неряшливо; а городничего Сквозник-Дмухановский — «Сквозник (по Далю) в переносном значении «хитрый пройдоха», «опытный плут», в прямом значении – «сквозняк», «сквозной ветер». Дмухати по-украински значит «дуть». Вот и получается, что двойная фамилия оказывается двойным намёком на продувное мошенничество» [10]. А как интересна и богата на ассоциации и фамилия мнимого ревизора Хлестакова. Она образуется от глагола «хлестать» в значении «врать и пустословить». А ведь действительно Иван Александрович лжет с удовольствием, с вдохновением, хвастовство из него так и хлещет. Хлестаков, кроме того, не откажется «заложить за воротник» — «нахлестаться». Он же не прочь поволочиться за Анной Андреевной и Марьей Антоновной – «поухлёстывать».

Не случайно Гоголь вводит в комедию доктора Гибнера, в больнице которого, все больные, «как мухи, выздоравливают», тем самым демонстрируя образование имён литературных персонажей с помощью иноязычных словообразовательных средств. А потом мы видим, как автор, мастерски подчёркивая сходство двух «городских помещиков», хитроумно делает их полными тезками, а в фамилиях меняет лишь одну букву (Бобчинский, Добчинский). Такой приём в русской драме был впервые использован именно в «Ревизоре» [9].

Вывод. Итак, Н.В.Гоголь в комедии «Ревизор» с помощью «говорящих» фамилий старается подчеркнуть социальную и моральную сущность персонажей, прибегая к юмору и сарказму, тем самым еще более усложняя понимания характера персонажа. Таким образом, в творчестве Н.В. Гоголя «говорящие» имена получили дальнейшее развитие, стали ещё значимее, начали приобретать глубокое пародийное звучание. Так, «говорящие» фамилии как средство выразительности помогают Н.В. Гоголю преодолеть назидательные черты драматургии и создать образец социальной и к тому же веселой реалистической комедии.

Заключение

Итак, мы узнали из истории появления фамилий, что лишь в 19 веке в русском языке слово фамилия приобрело своё основное значение: наследственное семейное именование, употребляемое вместе с личным именем. Способы появления фамилий разные, но все они являются ценным информационным материалом в характеристике его носителя.

В художественном произведении «говорящая» фамилия — это фамилия, данная персонажу автором, она несет важную стилистическую нагрузку, являясь средством выразительности. Особое внимание к «говорящей» фамилии связано с классицизмом в литературе – методе, при котором герои строго делятся на положительные и отрицательные.

Роль «говорящих» фамилий в русской литературе 18-19 веков претерпевает со временем существенные изменения: от простого имени до глубокого, порой завуалированного смысла, понятного лишь при изучении истории того или иного имени или фамилии. Так, «говорящие» фамилии у Д.И. Фонвизина – это наследие классицизма, где герои — это обобщенные образы, лишенные индивидуализации. По их фамилии легко определить доминанту характера или род занятия, опираясь на этимологию слова. В пьесе А.С. Грибоедова говорящие фамилии – не только дань классицизму, но и яркая характеристика персонажа, поэтому здесь мы обнаруживаем систему социально и культурно обусловленных типов, изображаемых по принципу реалистической типизации и индивидуализации. «Говорящие» фамилии осложняют понимание характера персонажа, так как в них заложен определенный круг ассоциаций. Таким образом, самым Грибоедов выходит за рамки классицизма. Для Н. В. Гоголя «говорящая» фамилия – это «визитная карточка», с помощью которой ему удается подчеркнуть социальную и моральную сущность персонажей, прибегая к юмору и сарказму. Он мастерски рисует двойные фамилии, создает фамилии-прозвища, образовывает имена литературных героев с помощью иноязычных словообразовательных средств.

Итак, проведя исследование наиболее значительных произведений русских писателей, мы пришли к выводу о том, что «говорящие» фамилии как средство художественной выразительности несут важную художественную информацию для более глубокого проникновения в замысел писателя. Кроме того они являются неотъемлемыми составляющими стиля и языка писателя, тесно связаны с темой произведения, идеологическими воззрениями автора, изображаемым временем и пространством, сутью создаваемых образов. Также они «проходят в своём становлении и развитии через ряд этапов», становятся популярными в драматургии, превращаясь в нарицательные имена, так как для них была характерна реалистическая типизация. Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась.

Список литературы

1. Даль Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка. Издательство: Тип. М.О. Вольфа. Место издания: СПб.-М. Год издания: 1880. Количество страниц: 812 с.

2. Горбаневский М. В. В мире имён и названий. М.: 1983

3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, пер. с нем. Т. 1-4 / М. Фасмер. — М.: Прогресс, 1964- 1973.

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка М., «Русский язык» 1987г.

5. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. М.: Просвещение, 1989

6. Никонов В. А. Словарь русских фамилий / сост. Е.Л. Крушельницкий; предисл. Р.Ш. Джарылгасиновой. — М.: Школа-Пресс, 1993. — 224 с.

7. Руже П. Влияние имени на жизнь человека. В сборнике «Тайна имени». М., 1939.

8. Азарова Н.М. Текст. Пособие по русской литературе XIX века, ч. 1.- М.: Прометей, 1995.

9. Литература в схемах и таблицах / Е.А. Титаренко, Е.Ф. Хадыко. – Москва: Эксмо, 2017.

10. Суперанская А.В., Суслова А.В. Современные русские фамилии.- М., Наука, 1984.

11. Фонвизин Д.И. «Недоросль». Сочинения.- М., «Художественная литература», 2006г

12. Грибоедов А.С. «Горе от ума». Сочинения.- М., «Художественная литература», 1816г

13. Гоголь Н.В. «Ревизор». Сочинения.- М., «Художественная литература», 1835г.

14. Сайты Интернет:

www.ufolog.ru

www.taynafamilii.com/ua

ЕГЭ. Литература. Задание № 9. Тема: «Говорящие» фамилии». АРГУМЕНТ. Д.И. Фонвизин. «Недоросль».

Д.И. Фонвизин. «Недоросль».

Драматург Д.И. Фонвизин в пьесе «Недоросль» наделяет многих героев «говорящими» фамилиями и именами. С какой целью он это делает?

Во-первых, автор мастерки использует данный приём для характеристики героев. Пьеса «Недоросль» написана в период расцвета классицизма, поэтому герои в ней чётко делятся на положительных и отрицательных, и фамилии помогают понять, что за персонажи изображены автором.

Один из главных героев – Митрофан. В переводе с греческого языка это имя означает «являющий свою мать», т.е. похожий на свою мать. Действительно, он грубый, невежественный, не уважающий других, особенно слуг, человек. Многие черты Простаковой мы угадываем в её сыне. Каково воспитание — таков и ребёнок. Мать показывает дурной пример невоспитанности, хамства, глупости, необразованности.

А чего стоит фамилия учителя Митрофана – Вральман! Понятно, что такой человек вряд ли научит чему-то своего ученика, тем более французскому языку, которым он и сам-то не владеет.

Как грубо звучит фамилия Скотинин! И сам герой так же груб, жесток.Он только к свиньям относится с нежностью, называет их ласково «свинками» и совершенно не уважает людей. Даже себя он с гордостью называет свиным сыном. Кстати, Простакова до замужества тоже была Скотининой, ведёт себя часто по-скотски. В то же время она глупа и проста, то есть совершенно не думает том, как себя ведёт, не соблюдает элементарных приличий. Прост и глуп её муж — Простаков, не имеющий вообще своего мнения.

Совсем иные имена и фамилии у положительных героев.

Правдин – стоит за правду. Это чиновник, член наместничества, занимается тем, что выявляет нарушения со стороны помещиков, добиваясь их наказания.

Милон – милый, скромный молодой человек, но в то же время храбрый, возлюбленный Софьи.

Софья – в переводе с греческого слово означает «премудрость». Действительно, героиня умна, мудра, честна, образованна.

Источник

“говорящие” имена и фамилии в комедии “недоросль” фонвизина

Говорящие фамилии в произведениях Д.И. Фонвизина и А.С. Грибоедова | Обучонок

Фамилии действующих лиц – это, пожалуй, первое, что привлекает внимание читателя комедии Фонвизина “Недоросль”. Фамилии эти “говорящие”, их значение формирует у читателя отношение к героям, которые их носят. У нас складывается определенное мнение по поводу того или иного героя.

Комедия Фонвизина «Недоросль» написана в лучших традициях российского классицизма. Соответственно действующие лица в произведении четко разделены на положительных и отрицательных, а их имена и фамилии емко характеризуют и обнажают основные черты персонажей.

К положительным действующим лицам относятся Правдин, Софья, Стародум и Милон.

Каждый из них поддерживает идеи Просвещения, считая основными человеческими ценностями добродетель, честность, любовь к родине, высокую мораль и образованность. Их полной противоположностью являются отрицательные герои – Простаковы, Скотинин и Митрофан.

Они представители «старого» дворянства, которое всеми силами хватается за устаревшие идеи крепостного и феодального устройства. Их основными ценностями являются деньги, положение в общественной иерархии и физическая сила.

И именно фамилии намекают читателю на принадлежность героя либо к положительным, либо к отрицательным действующим лицам с первого его появления.

Простаков – простак и глупец, на это нам и указывает его фамилия. Человек безвольный и слабый. О нём точно нельзя сказать, что он «глава семьи». Во всём подчиняется супруге и боится её.

Простаков совершенно меркнет и теряется на фоне своей жены, выглядит более пассивным.

Предпочитает не иметь своего мнения — сцена с шитьём кафтана: «При твоих глазах мои ничего не видят». Неграмотный и бесхребетный, в сущности, он не такой уж плохой человек. Любит Митрофана, «как надлежит родителю». «Он смирен», — говорит о нём Правдин.

Простакова в отличие от мужа не является такой простой. Её больше характеризует её девичья фамилия Скотинина, которая указывает нам на её грубость и невежественность.

Изображена необразованной, хитрой и злобной “бабой”, которой принадлежит вся власть в семье: «То бранюсь, то дерусь, тем и дом держится».

Она убеждена в том, что образование излишне и даже вредно: «Без науки люди живут и жили».

Двуличная особа: с крепостными, учителями, мужем, братом общается свысока, грубо, даже агрессивно, а к людям, от которых зависит её положение, пытается подольститься.

Подтверждением этой же мысли является изменение отношения к Софье.

Единственный человек, внушающий ей добрые чувства,— сын Митрофанушка, «друг сердешный», «душенька». Поэтому в финале её даже жаль, ведь и он отворачивается от неё.

Скотинин – скотиноподобный, скотолюбивый. Довольно ироничной фамилия кажется тогда, когда читатель узнаёт о его единственной страсти — свиньях и всё, что с ними связано. «Люблю свиней…», «В деревеньках ваших водятся ли свинки?», « Я и своих поросят завести хочу», «…как черта изломаю… будь я свиной сын…» Это придаёт его образу некое подобие животного.

В комедии присутствуют не только говорящие фамилии, но и имена, которые не хуже раскрывают сущность героя.

Например, Митрофан – в переводе с греческого имя “Митрофан” означает “похожий на свою мать”.

Недоросль, избалованный и глупый юноша шестнадцати лет, за которого все всегда делала мать, няня или слуги.

Переняв от матери любовь к деньгам, грубость и неуважение к родным (Простакова готова обмануть родного брата, лишь бы уладить выгодный для нее брак), а от отца полную безвольность, он ведет себя как маленький ребенок – не хочет учиться, тогда как женитьбу находит веселой забавой.

Полной противоположностью Митрофана явяется Софья – по-гречески означает “мудрость”. Она действительно является разумной, умной, приличной и доброй девушкой. Честная и образованная. «Бог дал тебе все приятности твоего пола,… сердце честного человека», — говорит ей Стародум.

Фамилии положительных героев в произведении “Недоросль” Д. И. Фонвизина

Стародум – “старые думы”, придерживается старины, старинных дворянских добродетялей, что указывает на его мудрость. Дядя и опекун Софьи. Выполняет роль резонёра, высказывающего мысли автора.

Его имя говорит, что он воспитан в эпоху Петра и придерживается её идеалов, когда при дворе служили верно и честно, не лебезя перед «сильными мира сего».

И своё состояние и положение он честно заслужил: был на военной службе, служил и при дворе.

Обладает прямодушием и нетерпением к несправедливости. Человек, наделённый властью, по его мнению, не должен ни в коей мере нарушать права других людей.

Правдин – “Стоит за правду”.

Это государственный чиновник, направленный для проверки положения в имении Простаковых. Произвол, по его мнению, является непростительным пороком. Тирания заслуживает наказания.

Поэтому правда восторжествует и имение у жестокой и деспотичной Простаковой будет отобрано в пользу государства.

«Из подвига сердца моего не оставляю замечать злонравных невежд, которые, имея над людьми своими власть, употребляют ее во зло бесчеловечно».

Милон – милый молодой человек, красавец-офицер, жених Софьи. Несмотря на молодость, уже принимал участие в военных действиях, где геройски себя проявил, но он достаточно скромен. «Молодой человек больших достоинств», «вся публика считает его честным и достойным человеком», по словам Стародума.

Итак, на примерах этих говорящих фамилий, данных автором действующим лицам, можно сделать вывод, что они, безусловно, помогают понять личность героя как положительного, так и отрицательного.

Речевая характеристика героев комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»

А разговор Стародума с Софьей — это свод правил, и “…всякое слово врезано будет в сердце”. Так и с говорящими именами. Самого начала, с фамилий действующих лиц, читателю было сказано, где отрицательные персонажи и где положительные.

В ту эпоху, когда жил и работал Фонвизин, преобладающим стилем дворянской литературы был классицизм… У него отобрали возможность самому оценить героев и их действия.

И роль читателя сводится к тому, чтобы увидеть и запомнить тот идеал, к которому надо стремиться.

Например: “Я и своих поросят завести хочу”, “коли у меня… Чтобы показать, что Простакова недалеко ушла по развитию от своего брата, Фонвизин иногда отказывает ей в элементарной логике. Смысл сказанного понимаешь из непосредственного значения слов. У остальных же героев смысл можно уловить в самой динамике речи. Речь Милона отличить от речи Правдина практически невозможно.

Человек изображается объемно, идеал — в плоскости. Представление о жизни начинается и кончается также скотным двором. И своей речью они показывают принадлежность: один — к военным, другой — церковным служителям. Речь Еремеевны — это постоянные оправдания и желания угодить. Например: «Я вас доеду», «У меня и свои зацепы востры».

Пьеса была задумана Д.И. Фонвизиным как комедия на одну из главных тем эпохи просвещения — как комедия о воспитании. Недоросль справедливо сҹитается вершиной творҹества Д.И.Фонвизина. Давно уже имя Митрофанушки и само слово «недоросль» стали, нарицательными и вызывают ироническую улыбку при их упоминании.

С первой сценой комедии я увидел мир, в котором одни люди владеют другими людьми. Выбор этой темы обусловлен очень большим интересом к говорящим именам в русской литературе.

Сатирики называли своих героев «говорящими» именами и фамилиями. Они взаимообусловлены и органически связаны с содержанием.

Выдуманные имена, прозвища, названия титулов в качестве средств типизации оказывают неоценимую помощь писателям, которые используют их как самые значительные средства типизации.

Уже античная литература предоставляла тот материал, на основе которого в принципе было возможно возникновение специальной науки о собственных именах в художественном тексте.

I. Говорящие фамилии и их роль в стилистическом образе художественного произведения

В русской литературе объектом рефлексии собственные имена как особый лексический разряд впервые стали в художественной практике классицистов. Рациональная нормативность классицистических произведений потребовала строгой кодификации лексических средств, и в том числе ономастической лексики.

Впрочем, гораздо чаще к именам обращались в связи с определенной интерпретацией тех или иных персонажей. За 14 лет до появления фонвизинского «Недоросля», в 1764 году, В.И. Лукин написал комедию «Мот, любовию исправленный», в которой вывел на русскую сцену персонажей с весьма характерными именами.

Похожие сочинения

Кроме того, задолго до этих произведений на русской сцене появлялись герои народного театра с не менее говорящими именами типа Зарез-Головорез, Преклонский и Безобразов.

В пьесе «лес» островский настойчиво нарекает героев именами, связанными с понятиями «счастье и несчастье», а также с «раем, аркадией»

Прежде лексически нейтральное имя собственное уже больше двух веков считается едва ли не ругательством, и уж во всяком случае, Митрофанами у нас в России принято называть лентяев, недоучек и невежд.

Юлий Капитонович Карандышев по контрасту имени и отчества с фамилией уже содержит в зерне образ этого человека

Разумеется, в том, что это – наследие классицистического театра, сомневаться не приходится. Но не все герои оправдывают свои имена. Об этом же пишут Пётр Вайль и Александр Генис: «Фонвизина принято относить к традиции классицизма.

Например, в ней есть позиции, противоречащие друг другу, поскольку Скотинин никак не может быть отнесён к числу положительных героев.

Бесспорно, однако, то, что ни Фонвизин, ни его комедии, ни персонажи «Недоросля» и «Бригадира» не укладываются в прокрустово ложе традиций классицизма.

Имена эти предельно незатейливы и почти исчерпывающе характеризуют их носителей-актёров: Алегрин, Резвушков, Припрыжкин, Свисталова, Диезина.

Нужно ли говорить о том, что впоследствии эти имена были перенесены в произведения других писателей – А.С. Пушкина и М.Н. Загоскина.

Фамилия «Чацкий» несет в себе зарифмованный намек на имя одного из интереснейших людей той эпохи: Петра Яковлевича Чаадаева.

Виртуозным мастером в деле нарекания своих героев говорящими именами был и Н.В. Гоголь

Фамилию же Чаадаева тоже нередко произносили и писали с одним «а»: «Чадаев». Кроме Н.М. Азаровой, о говорящих именах в «Горе от ума» высказывались многие авторы.

Скалозуб к месту и не к месту острит и хохочет – «скалит зубы». Фамилия Павла Афанасьевича Фамусова соотнесена с латинским словом «молва».

Таким образом автор подчёркивает одну из важнейших черт этого героя: его зависимость от молвы и страсть разносить слухи».

В этом смысле и фамилия Репетилов, Хлёстова, Загорецкий не представляют большого труда. То же можно сказать и о Молчалине. Ведь Алексей в переводе с греческого значит «защитник». Да и жизненный опыт показывает, что, как правило, Алексеи – покладистые, смирные люди. «Слабохарактерный добряк», – так характеризует это имя С.Д.Довлатов в книге «Наши».

В этой двойной фамилии нашли себе место и батый, и батоги

Так, кстати, немецкое влияние сказывалось в фамилии Адама Адамыча Вральмана из «Недоросля» Д.И. Фонвизина. Такая глубокая символичность не свойственна «говорящим» фамилиям в классицизме.

В его драмах можно найти фамилии-прозвища: Держиморда, Яичница и Земляника. Двойная фамилия как пример высокородного дворянина в данном случае оказывается двойным намёком на продувное мошенничество».

Очень богата на ассоциации и фамилия мнимого ревизора.

Подчёркивая сходство двух «городских помещиков», Гоголь хитроумно делает их полными тезками, а в фамилиях меняет лишь одну букву (Бобчинский, Добчинский).

В русской драме такой приём был впервые использован именно в «Ревизоре».

Много любопытного можно обнаружить также и в пьесе Гоголя «Игроки», где мнимые Кругель, Швохнев, Глов, Утешительный и Псой Стахич Замухрышкин объегоривают афериста-любителя Ихарёва.

Речевые характеристики в комедии “Недоросль”

Речевые характеристики в комедии “Недоросль”

Первое, на что обращает внимание современный читатель комедии “Недоросль”, — это фамилии действующих лиц. “Говорящие” фамилии сразу закладывают отношение читателя (зрителя) к их обладателям.

Он перестает быть более или менее объективным свидетелем разыгрывающегося действия, он психологически уже становится его участником. У него отобрали возможность самому оценить героев и их действия.

С самого начала, с фамилий действующих лиц, читателю было указано, где отрицательные персонажи и где положительные. И роль читателя сводится к тому, чтобы увидеть и, запомнить тот идеал, к которому надо стремиться.

Действующих лиц можно разделить три группы: отрицательные (Простаковы, Митрофан, Скотинин), положительные (Правдин, Милон, Софья, Стародум), в третью группу входят все остальные персонажи, это, главным образом, слуги и учителя.

Отрицательным персонажам и их слугам присущ простонародный разговорный язык. Лексика Скотининых состоит в основном из слов, используемых на скотном дворе. Это хорошо показывает речь Скотинина — дядюшки Митрофана.

Она вся переполнена словами: свинья, поросята, хлевок. Представление о жизни начинается и кончается также скотным двором. Свою жизнь он сравнивает с жизнедеятельностью своих свинок. Например: “Я и своих поросят завести хочу”, “коли у меня…

для каждой свинки хлевок особливый, то жене найду светелку”. И гордится этим: “Ну, будь я свиной сын, если…”

Словарный запас его сестры госпожи Простаковой немного более разнообразен, в силу того, что муж ее “дурак бессчетный”, и ей приходится всем заниматься самой. Но корни скотининские проявляются и в ее речи.

Любимое ругательство — “скот”. Чтобы показать, что Простакова недалеко ушла по развитию от своего брата. Фонвизин иногда отказывает ей в элементарной логике.

Например, такие фразы: “С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем”, “Тал разве необходимо подобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько?” И, делая вывод из сказанного, Простакова заканчивает фразу: “Экое скотское рассужение”.

Относительно ее мужа можно сказать только то, что он немногословен и не открывает рта без указаний на то своей жены.

Но это и характеризует его как “дурака бессчетного”, безвольного мужа, попавшего под каблук своей жены. Митрофанушка тоже немногословен, правда, в отличие от отца, он имеет свободу слова.

Скотининские корни проявляются у него изобретательностью ругательств; “старая хрычовка”, “гарнизонная крыса”.

Слуги и учителя имеют в своей речи характерные признаки сословий и частей общества, к которым они принадлежат. Речь Еремеевны — это постоянные оправдания и желания угодить. Учителя: Цыфиркин — отставной сержант, Кутейкин — дьячок от Покрова. И своей речью они показывают принадлежность: один — к военным, другой — церковным служителям.

Кутейкин: “Дому владыке мир и многи лета с чады и домочадцы”.

Цыфиркин: “Желаем вашему благородию здравствовать сто лет, да двадцать…”

Яутейгсый: “Нам восвояси повелите?”

Цыфиркин: “Нам куда поход, ваше благородие?”

Кутейкин: “Меня хоть теперь щелепами, лишь бы выю грешжечу путем накостылять. Притча во языцах!”

Цыфиркин: “Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца прошколить по-солдатски. Эка образина!”

У всех действующих лиц, кроме положительных, речь очень колоритная, эмоционально окрашенная. Можно не понимать значения слов, но всегда понятен смысл сказанного.

—У меня и свои зацепы востры.

Речь положительных героев такой яркостью не отличается. У всех четверых в речи отсутствуют разговорные, просторечные фразы. Это речь книжная, речь образованных людей того времени, которая практически не выражает эмоций. Смысл сказанного понимаешь из непосредственного значения слов. У остальных же героев смысл можно уловить в самой динамике речи.

Речь Милона отличить от речи Правдина практически невозможно. О Софье тоже очень трудно что-либо сказать по ее речи. Образованная благонравная барышня, как бы ее назвал Стародум, чутко воспринимающая советы и наставления любимого дяди.

Речи Стародума полностью определяется тем, что в уста этого героя автор вложил свою нравственную программу: правила, принципы, нравственные законы, по которым “любочестивый человек” должен жить. Монологи Стародума построены таким образом: Стародум сначала рассказывает историю из своей жизни, а потом выводит мораль.

Таков, например, разговор Стародума с Правдиным. А разговор Стародума с Софьей — это свод правил, и “…всякое слово врезано будет в сердце”.

В итоге получается, что речь отрицательного героя характеризует его самого, а речь положительного героя используется автором для выражения своих мыслей. Человек изображается объемно, идеал — в плоскости.

Речевые характеристики в комедии «Недоросль»

/ Сочинения / Фонвизин Д.И. / Недоросль / Речевые характеристики в комедии «Недоросль»

Первое, на что обращает внимание современный читатель комедии “Недоросль”, — это фамилии действующих лиц. “Говорящие” фамилии сразу закладывают отношение читателя (зрителя) к их обладателям. Он перестает быть более или менее объективным свидетелем разыгрывающегося действия, он психологически уже становится его участником. У него отобрали возможность самому оценить героев и их действия.

Самого начала, с фамилий действующих лиц, читателю было сказано, где отрицательные персонажи и где положительные. И роль читателя сводится к тому, чтобы увидеть и запомнить тот идеал, к которому надо стремиться.

Действующих лиц можно разделить на три группы: отрицательные (Простаковы, Митрофан, Скотинин), положительные (Правдин, Милон, Софья, Стародум), в третью группу входят все остальные персонажи — это главным образом слуги и учителя. Отрицательным персонажам и их слугам присущ простонародный разговорный язык. Лексика Скотининых состоит в основном из слов, используемых на скотном дворе.

Это хорошо показывает речь Скотинина — дядюшки Митрофана. Она вся переполнена словами: свинья, поросята, хлевок. Представление о жизни начинается и кончается также скотным двором. Свою жизнь он сравнивает с жизнедеятельностью своих свинок. Например: “Я и своих поросят завести хочу”, “коли у меня… для каждой свинки хлевок особливый, то жене найду светелку”.

И гордится этим: “Ну, будь я свиной сын, если…”

Словарный запас его сестры госпожи Простаковой немного более разнообразен в силу того, что муж ее “дурак бессчетный” и ей приходится всем заниматься самой. Но корни скотининские проявляются и в ее речи. Любимое ругательство — “скот”.

Чтобы показать, что Простакова недалеко ушла по развитию от своего брата, Фонвизин иногда отказывает ей в элементарной логике.

Например, такие фразы: “С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем”, “Так разве необходимо подобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько?” И, делая выводы из сказанного, Простакова заканчивает фразу: “Экое скотское рассужение”.

Относительно ее мужа можно сказать только то, что он немногословен и не открывает рта без указаний на то своей жены. Но это и характеризует его как “дурака бессчетного”, безвольного мужа, попавшего под каблук своей жены. Митрофанушка тоже немногословен, правда в отличие от отца он имеет свободу слова.

Скотининские корни проявляются у него в изобретательности ругательств: “старая хрычовка”, “гарнизонная крыса”.

Слуги и учителя имеют в своей речи характерные признаки сословий и частей общества, к которым они принадлежат. Речь Еремеевны — это постоянные оправдания и желания угодить. Учителя: Цыфиркин — отставной сержант, Кутейкин — дьячок от Покрова.

И своей речью они показывают принадлежность: один — к военным, другой — к церковным служителям.

Здороваются:

Кутейкин: “Дому владыке мир и многи лета с чады и домочадцы”.

Цыфиркин: “Желаем вашему благородию здравствовать сто лет, да двадцать…

”

Прощаются:

Кутейкин: “Нам восвояси повелите?”

Цыфиркин: “Нам куда поход, ваше благородие?”

Ругаются:

Кутейкин: “Меня хоть теперь шелепами, лишь бы выю грешжечу путем накостылять!”

Цыфиркин: “Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца прошколить по-солдатски.

Эка образина!”

У всех действующих лиц, кроме положительных, речь очень колоритная, эмоционально окрашенная. Можно не понимать значения слов, но всегда понятен смысл сказанного.

Например:

— Я вас доеду.

— У меня и свои зацепы востры. Речь положительных героев такой яркостью не отличается. У всех четверых в речи отсутствуют разговорные, просторечные фразы.

Это речь книжная, речь образованных людей того времени, которая практически не выражает эмоций. Смысл сказанного понимаешь из непосредственного значения слов. У остальных же героев смысл можно уловить в самой динамике речи.

Речь Милона отличить от речи Правдина практически невозможно. О Софье тоже очень трудно что-либо сказать по ее речи. Образованная, благонравная барышня, как бы ее назвал Стародум, чутко воспринимающая советы и наставления любимого дяди. Речь Старо дума полностью определяется тем, что в уста этого героя автор вложил свою нравственную программу: правила, принципы, нравственные законы, по которым “любочестивый человек” должен жить. Монологи Стародума построены таким образом: Стародум сначала рассказывает историю из своей жизни, а потом выводит мораль. Таков, например, разговор Стародума с Правдивым. А разговор Стародума с Софьей — это свод правил, и “…всякое слово врезано будет в сердце”.

В итоге получается, что речь отрицательного героя характеризует его самого, а речь положительного героя используется автором для выражения своих мыслей. Человек изображается объемно, идеал — в плоскости.

84795 человек просмотрели эту страницу. Зарегистрируйся или войди и узнай сколько человек из твоей школы уже списали это сочинение.

/ Сочинения / Фонвизин Д.И. / Недоросль / Речевые характеристики в комедии «Недоросль»

Смотрите также по произведению “Недоросль”:

Мы напишем отличное сочинение по Вашему заказу всего за 24 часа. Уникальное сочинение в единственном экземпляре.

100% гарантии от повторения!

Значение речевых характеристик в комедии “Недоросль”

Если провести опрос среди читавших комедии Фонвизина, то наверняка окажется, что первое, на что обращает внимание современный читатель комедии “Недоросль”, — это фамилии действующих лиц. “Говорящие” фамилии сразу задают представление о персонаже, рисуют его стереотипный образ перед читателем (зрителем).

Он перестает быть относительно объективным наблюдателем событий и психологически уже становится их участником. Зрителю не дали возможность самому оценить героев и их действия. С самого начала, с фамилий действующих лиц, читателю было указано, где отрицательные персонажи и где положительные.

И роль читателя сводится к тому, чтобы увидеть и запомнить тот идеал, к которому надо стремиться.

Руководствуясь не только фамилиями, но и поступками героев, действующих лиц можно разделить три группы:

– первая группа — отрицательные (Простаковы, Митрофан, Скотинин);

– вторая группа — положительные (Правдин, Милон, Софья, Стародум);

– в третью группу входят все остальные персонажи; это, большей частью, слуги и учителя.

Отрицательным персонажам и их слугам присущ простонародный разговорный язык. Словарный запас Скотининых включает в основном слова, используемые на скотном дворе. Это хорошо иллюстрирует речь Скотинина — дядюшки Митрофана. Вся она изобилует словами: “свинья”, “поросята”, “хлевок”.

Представление о жизни начинается и кончается также скотным двором. Свою жизнь он сравнивает с жизнедеятельностью своих свинок. Например: “Я и своих поросят завести хочу”, “коли у меня… для каждой свинки хлевок особливый, то жене найду светелку”.

И гордится этим: “Ну, будь я свиной сын, если…”

Вокабуляр госпожи Простаковой (сестры Скотинина) немного более разнообразен, в силу того, что муж ее — “дурак бессчетный”, и ей приходится всем заниматься самой. Но скотининские корни можно заметить и в ее речи. Любимое ругательство — “скот”.

Фонвизин иногда отказывает Простаковой в элементарной логике, чтобы показать, что она недалеко ушла по развитию от своего брата.

Примером могут служить такие фразы: “С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем”, “Так разве необходимо подобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько?” И, подводя итог сказанному, Простакова заканчивает фразу: “Экое скотское рассуждение”.

Другие члены семьи Простаковых тоже оставляют желать лучшего. Относительно мужа Простаковой можно сказать только то, что он немногословен и не открывает рта без указаний на то своей жены.

Но это и характеризует его как “дурака бессчетного”, безвольного мужа, попавшего под каблук своей жены. Митрофанушка тоже немногословен, правда, в отличие от отца, он может говорить что и когда захочет.

Скотининские корни выражаются у него в изобретательности ругательств: “старая хрычовка”, “гарнизонная крыса”.

Свои речевые характеристики — признаки сословий и частей общества, к которым они принадлежат, имеют слуги и учителя. Учителя: Цыфиркин — отставной сержант, Кутейкин — дьячок от Покрова. И своей речью они показывают принадлежность: один — к военным, другой — церковным служителям. Речь Еремеевны — это постоянные оправдания и желания угодить.

Кутейкин: “Меня хоть теперь щелепами, лишь бы выю грешжечу путем накостылять. Притча во языцах!”

Цыфиркин: “Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца прошколить по-солдатски. Эка образина!”

Кутейкин: “Дому владыке мир и многи лета с чады и домочадцы”.

Цыфиркин: “Желаем вашему благородию здравствовать сто лет, да двадцать…”

Кутейкин: “Нам восвояси повелите?”

Цыфиркин: “Нам куда поход, ваше благородие?”

Все персонажи, кроме положительных, разговаривают очень колоритно, эмоционально. Можно не понимать значения отдельных слов, но всегда понятен смысл целого высказывания. Например: “Я вас доеду”, “У меня и свои зацепы востры”.

Обратимся к речи положительных героев. Она такой яркостью не отличается. У всех четверых в речи отсутствуют разговорные, просторечные фразы. Это речь книжная, речь образованных людей того времени, которая практически не выражает эмоций. Смысл сказанного складывается из непосредственного значения слов. У остальных же героев смысл можно уловить из интонации.

Практически невозможно речь Милона отличить от речи Правдина. О Софьиной манере говорить тоже очень трудно что-либо заключить, трудно найти особенности. Образованная благонравная барышня, как бы ее назвал Стародум, чутко воспринимающая советы и наставления любимого дяди.

Речи Стародума полностью зависят от того, что в уста этого героя автор вложил свою нравственную идею: правила, принципы, нравственные законы, по которым “любочестивый человек” должен жить.

Монологи Стародума всегда построены схожим образом: он сначала рассказывает историю из своей жизни, а потом выводит мораль. Например, разговор Стародума с Правдиным. А диалог Стародума с Софьей — это свод правил, и “…всякое слово врезано будет в сердце”.

В итоге получается, что речь отрицательного героя характеризует его самого, а речь положительного героя используется автором для выражения своих мыслей.

Реферат – Значение речевых характеристик в комедии Недоросль – Рефераты на репетирем.ру

Если провести опрос среди читавших комедии Фонвизина, то наверняка окажется, что первое, на что обращает внимание современный читатель комедии “Недоросль”, — это фамилии действующих лиц. “Говорящие” фамилии сразу задают представление о персонаже, рисуют его стереотипный образ перед читателем (зрителем). Он перестает быть относительно объективным наблюдателем событий и психологически уже становится их участником. Зрителю не дали возможность самому оценить героев и их действия. С самого начала, с фамилий действующих лиц, читателю было указано, где отрицательные персонажи и где положительные. И роль читателя сводится к тому, чтобы увидеть и, запомнить тот идеал, к которому надо стремиться.

Руководствуясь не только фамилиями, но и поступками героев, действующих лиц можно разделить три группы: первая группа – отрицательные (Простаковы, Митрофан, Скотинин), вторая группа – положительные (Правдин, Милон, Софья, Стародум). В третью группу входят все остальные персонажи. Это, большей частью, слуги и учителя.

Отрицательным персонажам и их слугам присущ простонародный разговорный язык. Словарный запас Скотининых включает в основном слова, используемые на скотном дворе. Это хорошо иллюстрирует речь Скотинина — дядюшки Митрофана. Вся она изобилует словами: свинья, поросята, хлевок. Представление о жизни начинается и кончается также скотным двором. Свою жизнь он сравнивает с жизнедеятельностью своих свинок. Например: “Я и своих поросят завести хочу”, “коли у меня… для каждой свинки хлевок особливый, то жене найду светелку”. И гордится этим: “Ну, будь я свиной сын, если…”

Вокабуляр госпожи Простаковой (сестры Скотинина) немного более разнообразен, в силу того, что муж ее “дурак бессчетный”, и ей приходится всем заниматься самой. Но скотининские корни можно заметить и в ее речи. Любимое ругательство — “скот”. Фонвизин иногда отказывает Простаковой в элементарной логике, чтобы показать, что она недалеко ушла по развитию от своего брата. Примером могут служить такие фразы: “С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем”, “Тал разве необходимо подобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько?” И, подводя итог сказанному, Простакова заканчивает фразу: “Экое скотское рассуждение”.

Другие члены семьи Простаковых тоже оставляют желать лучшего. Относительно мужа Простаковой можно сказать только то, что он немногословен и не открывает рта без указаний на то своей жены. Но это и характеризует его как “дурака бессчетного”, безвольного мужа, попавшего под каблук своей жены. Митрофанушка тоже немногословен, правда, в отличие от отца, он может говорить что и когда захочет. Скотининские корни выражаются у него в изобретательности ругательств: “старая хрычовка”, “гарнизонная крыса”.

Свои речевые характеристики – признаки сословий и частей общества, к которым они принадлежат имеют слуги и учителя. Учителя: Цыфиркин — отставной сержант, Кутейкин — дьячок от Покрова. И своей речью они показывают принадлежность: один — к военным, другой — церковным служителям. Речь Еремеевны — это постоянные оправдания и желания угодить.

Кутейкин: “Меня хоть теперь щелепами, лишь бы выю грешжечу путем накостылять. Притча во языцах!”

Цыфиркин: “Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца прошколить по-солдатски. Эка образина!”

Кутейкин: “Дому владыке мир и многи лета с чады и домочадцы”.

Цыфиркин: “Желаем вашему благородию здравствовать сто лет, да двадцать…”

Яутейгсый: “Нам восвояси повелите?”

Цыфиркин: “Нам куда поход, ваше благородие?”

Все персонажи, кроме положительных, разговаривают очень колоритно, эмоционально. Можно не понимать значения отдельных слов, но всегда понятен смысл целого высказывания.

—У меня и свои зацепы востры.

Обратимся к речи положительных героев. Она такой яркостью не отличается. У всех четверых в речи отсутствуют разговорные, просторечные фразы. Это речь книжная, речь образованных людей того времени, которая практически не выражает эмоций. Смысл сказанного складывается из непосредственного значения слов. У остальных же героев смысл можно уловить из интонации.

Практически невозможно речь Милона отличить от речи Правдина. О Софьиной манере говорить тоже очень трудно что-либо заключить, трудно найти особенности. Образованная благонравная барышня, как бы ее назвал Стародум, чутко воспринимающая советы и наставления любимого дяди.

Речи Стародума полностью зависят от того, что в уста этого героя автор вложил свою нравственную идею: правила, принципы, нравственные законы, по которым “любочестивый человек” должен жить. Монологи Стародума всегда построены схожим образом: он сначала рассказывает историю из своей жизни, а потом выводит мораль. Например, разговор Стародума с Правдиным. А диалог Стародума с Софьей — это свод правил, и “…всякое слово врезано будет в сердце”.

В итоге получается, что речь отрицательного героя характеризует его самого, а речь положительного героя используется автором для выражения своих мыслей.

Источник

Слайд 1Тема проекта:

«Роль „Говорящих” фамилий в произведениях

Д.И.Фонвизина „Недоросль” и

А.С.Грибоедова

„Горе от ума”»

Выполнила обучающаяся 9 класса

Леденёва Светлана

Руководитель: Афонина Е.Г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Харинская основная общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области»

Харино 2019

1

Слайд 2Актуальность

Данная тема актуальна ,так как помогает современному школьнику через «говорящие» фамилии

увидеть сущность героя, понять его характер. Без осмысления «говорящих» фамилий невозможно глубоко понять суть персонажей в произведениях.

Как с помощью «говорящих » фамилий автор в своих произведениях выражает субъективное отношение к созданным персонажам?

Проблема

2

Слайд 3

Исследовать использование «говорящих» фамилий в произведениях русских писателей конца XVIII –

начала XIX вв., на примере текстов Фонвизина „Недоросль” и Грибоедова „Горе от ума”.

Изучить литературу по данному вопросу и дать краткое историческое описание появлению «говорящих» фамилий.

Выявить и отобрать писателей, которые использовали «говорящие» имена и фамилии.

Проанализировать использование и роль «говорящих» фамилий и имён в произведениях Фонвизина „Недоросль” и Грибоедова „Горе от ума”.

Сделать выводы.

Составить классификацию «говорящих» фамилий.

Провести опрос среди обучающихся 8-9 классов Харинской школы на тему «говорящих» фамилий и проанализировать результаты опроса, предоставив их в виде диаграммы.

Доказать или опровергнуть гипотезу.

Представить конечный продукт в виде презентации.

Задачи:

Цель проекта:

3

Слайд 4Объект исследования

Произведения Фонвизина „Недоросль” и Грибоедова „Горе от ума”.

Предмет исследования

Роль» говорящих» фамилий в произведениях Фонвизина „Недоросль” , Грибоедова „Горе от ума”.

4

Слайд 5Предположим, что «говорящие» фамилии — это отличительный приём для выражения ,как

положительных , так и отрицательных образов персонажей, которые помогают увидеть сущность и характер героя с первых страниц произведения.

Гипотеза

Практическая значимость этого проекта заключается в том, что конечный продукт ( презентацию ) можно использовать на уроках литературы в 8 и 9 классах или на внеурочной деятельности

Практическая значимость

5

Слайд 6Под определением «говорящая фамилия» можно рассматривать не только фамилию как таковую,

но и все имя в целом.

Исходя из этого, собственные имена в художественном произведении выполняют различные функции.

Характерологическая

Назывная (номинативная)

«Говорящая» фамилия — художественный прием, при котором фамилия (иногда также имя) персонажа передает важнейшую черту его характера.

Данный термин связан с понятием « Онома́стика» — раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения и трансформации в результате длительного употребления в языке.

6

Слайд 7На основании изученных материалов и дополнительных источников, я разделила «говорящие» фамилии

на три группы:

Собственно говорящие, «которые сообщают об одной важной черте героя» (Фамусов, Репетилов, Молчалин);

Оценивающие фамилии: Скалозуб, Загорецкий;

Ассоциативные – Чацкий, указывающая на прототипа главного героя драмы.

7

Слайд 8– молчит, не имеет не имеет и не высказывает своего мнения

Молчалин

Скалозуб

–

«скалит зубы, хищник, скалящий зубы»

Загорецкий

— с ним горит и разгорается «костер сплетен»

8

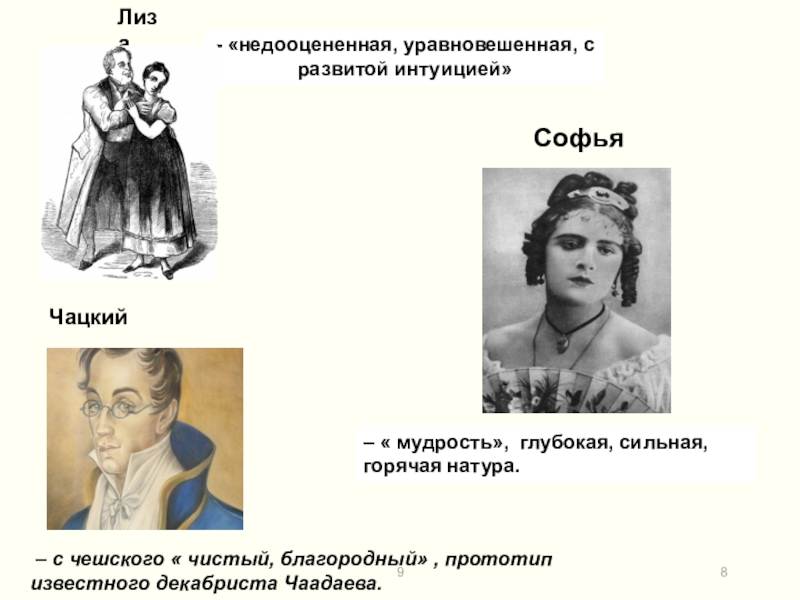

Слайд 9Чацкий

– с чешского « чистый, благородный» , прототип известного декабриста

Чаадаева.

Лиза

— «недооцененная, уравновешенная, с развитой интуицией»

Софья

– « мудрость», глубокая, сильная, горячая натура.

9

Слайд 10В «Горе от ума» соединяются классицизм, реализм и романтизм, обогащая друг

друга, раскрывая друг друга по-новому. Новое звучание приобретают и говорящие фамилии в «Горе от ума».

Таким образом, значение фамилий в «Горе от ума» велико для понимания проблематики комедии. Фамилии героев в пьесе «Горе от ума» несут на себе более серьезную смысловую нагрузку, нежели » говорящие » фамилии в традиционной комедии классицизма.

10

Слайд 11В «Недоросле» с помощью «говорящих» фамилий показаны два полюса: с Милоном,

Правдиным, Стародумом, Софьей и Скотининым, Простаковыми и Вральманом.

Итак, на примерах этих говорящих фамилий, данных автором действующим лицам, можно сделать вывод, что они, безусловно, помогают понять личность героя как положительного, так и отрицательного.

11

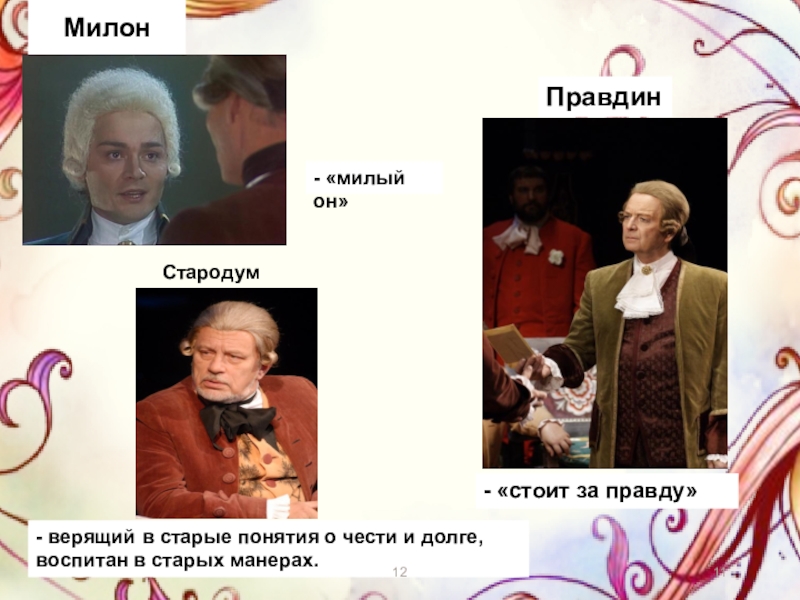

Слайд 12Милон

— «милый он»

— «стоит за правду»

Правдин

Стародум

— верящий в старые

понятия о чести и долге, воспитан в старых манерах.

12

Слайд 13 Скотинин

— главный интерес это скотный двор

Вральман

— «человек- врун »

13

Слайд 17Мои наблюдения и исследования значений фамилий моих одноклассников.

Так как меня заинтересовало

исследование «говорящих» фамилий, то я решила найти и изучить «говорящие» фамилии в своём классе.

Рассмотрев и проанализировав фамилии своих одноклассников, я выделила 7 «говорящих» фамилий:

Копьёв – от слова «копьё», иногда его фразы как копьё бьют очень остро, или реагирует на безобидные слова остро, словно «копьё».

Леденёва – от слова «лёд».В характере присутствует некая холодность, замороженность, отстранённость.

17

Слайд 18Нельзя утверждать, что характер полностью обусловлен именем и фамилией, но то,

что они оказывают значительное влияние на развитие характера – несомненный факт.

Тем самым можно сказать, что и в обычной жизни иногда фамилии могут отражать сущность человека. И ,конечно, использование этой особенности в литературе очень важно.

Полетаева – от слова «летать, полетать», умеет набрать высоту во многих делах.

Ремнёв – от слова «ремень». Возможно, чтобы его активизировать, иногда нужен ремень.

Положенцев – от слова «положить» ,в некоторых случаях на него можно положиться.

Виланов – от слова «вилять», виляет в разные стороны от способного ученика до двоечника.

Метелёв – от слова «мести, метель» , иногда он в разговоре «метёт» всё подряд, говорит много лишнего.

18

Слайд 19 В соответствии с целью и задачами, поставленными мной, я

рассмотрела и проанализировала использование «говорящих» фамилий, постаралась раскрыть их значение и значимость в произведении.

Итак, имена и фамилии героев часто имеют определенное значение в художественных произведениях, несут определенную смысловую нагрузку, проясняя авторскую позицию, идею произведения, задавая проблематику и мотивы.

Я доказала верность гипотезы, что говорящие фамилии — это отличный приём для раскрытия как положительных, так и отрицательных образов, который помогает увидеть сущность и характер героев с первых страниц произведения.

Считаю, что мой проект имеет практическую значимость. Материалы исследования могут быть использованы на уроках литературы, а также на дополнительных занятиях и внеклассных мероприятиях.

Заключение

19

Слайд 20Самооценка

Я завершила проект «Роль «говорящих» фамилий в произведениях

Д.И.Фонвизина „ Недоросль ”

и А.С.Грибоедова „Горе от ума ” и защитила его. Проведённым исследованием я довольна и по его окончанию могу выделить плюсы и минусы своей работы.

Плюсы:

Так как данная тема актуальна , то проект имеет практическую значимость в наше время.

Благодаря исследованию я смогла ответить на проблемные вопросы.

При анкетировании я нашла отклик среди учащихся Харинской школы.

Содержание моей работы легко и понятно в понимании.

Гипотеза, выдвинутая мною ,оказалась подтверждена.

Выводы, по ходу выполнения проекта обоснованы и доказаны анкетированием.

Если говорить о минусах, то можно сказать, что возникли сложности при оформлении диаграмм. Выполнение исследовательского проекта затратило большое количество времени, так как пришлось изучить много нового материала, а также провести анализ своей деятельности.

В ходе исследования я научилась грамотно составлять и преобразовывать модели и диаграммы в электронном варианте при создании продукта исследования, приобрела навыки работы с информацией. При помощи руководителя я научилась кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Лучше всего при исследовании мне давалось работать с информацией. Также оформлять презентации мне не составляло большого труда.

21

Слайд 21Литература

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/10/11/govoryashchie-familii-v-russkoy-literature

https://mykonspekts.ru/1-167821.html

https://www.kakprosto.ru/kak-842426-kakie-govoryaschie-familii-izvestny-v-literature

https://ru.wikipedia.org/wiki/Молчалин

http://www.literaturus.ru/2016/06/imena-familii-nedorosl-fonvizin.html

https://pandia.ru/text/77/474/49954.php

https://www.kakprosto.ru/kak-842426-kakie-govoryaschie-familii-izvestny-v-literature

22

Какова роль говорящих фамилий в произведении Д.И. Фонвизина?

Показать текст целиком

Говорящие фамилии играют важную роль в произведении Фонвизина «Недоросль». Благодаря им читатель с легкостью понимает, что из себя представляет персонаж. Так, фамилия Простаковых сразу указывает на то, что члены этой семьи крайне не образованны. Они просты, в плохом смысле этого слова, и не задумываются о высоком. Похожие отрицательные черты отражает и фамилия Скотинина. Перед читателем сразу предстает образ глупого, грубого мужика, который вызывает лишь неприязнь и отвращение. Совер

Вы видите 35% текста.

Оплатите один раз, чтобы читать целиком это

и другие 6000 сочинений сразу по всем предметам

Доступ будет предоставлен навсегда, откроется сразу после оплаты.

Купить пожизненный доступ за 499 ₽

Критерии

- 2 из 2К1Соответствие ответа заданию

- 2 из 2К2Привлечение текста произведения для аргументации

- 2 из 2К3Логичность и соблюдение речевых норм

- ИТОГО: 6 из 6

✅ 55 сочинений по литературе от эксперта

✅ Подготовка к ЕГЭ по литературе для ленивых

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 2

имени А.М.Мирзагитова с. Кандры

муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан

Секция: «Быстрее в мысли, ярче в слове…»

Направление: «Литература»

РОЛЬ «ГОВОРЯЩИХ» ИМЕН И ФАМИЛИЙ В КОМЕДИИ

Д. И. ФОНВИЗИНА «НЕДОРОСЛЬ»

Воронцова София,

ученица 7 класса

Научный руководитель:

Ахметова Л. Т.,

учитель русского языка и литературы

г. Туймазы

2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………….3

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ ГОВОРЯЩИХ ИМЕН И ФАМИЛИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ………..5

§1.1 Понятие «фамилия», история возникновения фамилий и имен на Руси………………………………………………………..…………………………..5

§1.2. «Говорящие» имена и фамилии как художественный прием русской литературы…………………………………………………………………………7

§1.3 «Говорящие» имена и фамилии в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»……………………………………………………………………….9

Глава 2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА, ПОСРЕДСТВОМ «ГОВОРЯЩИХ» ФАМИЛИЙ И ИМЕН В ПРОИЗВЕДЕНИИ «НЕДОРОСЛЬ»………………..…..………………………………………………14

§2.1 «Говорящие» имена и фамилии в комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль», как средство повышения уровня понимания текста и усвоения учебного материала на примере общеобразовательной школы…….. ………………………………………………………………………………………………14

Заключение………………………………………………………………..…..…16

Список литературы…………………………..……………….…………………18

Приложение………………………………..…………………………………….19

Введение

Всем нам с раннего детства известно, что у каждого человека есть имя и фамилия. По имени и фамилии можно многое узнать о человеке.

Большинство писателей очень тщательно подбирают своим персонажам имена и фамилии, это совсем не просто так.

Перед писателем всегда стоит вопрос каким должен быть его герой, как его правильно описать, как донести до читателя мысль изложенного в произведении и показать свое авторское отношение к персонажу.

Очевидно, что автор описывает своего персонажа с внешним обликом, а также внутренним миром, но нельзя не учитывать, что для создания определенного образа героя, используется огромное количество различных художественных средств выразительности, художественных приемов.