Муниципальное общеобразовательное учреждение

Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К. Джорджадзе

Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку

(из опыта работы)

Учитель русского языка и литературы

Юнусова Р.Ф.

14 марта 2018 года

Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку

( из опыта работы)

Знание только тогда становится знанием,

когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.

Л.Н.Толстой.

Главная задача учителя — учить учиться, сделать так, чтобы ученики умели и хотели самостоятельно добывать знания, поэтому его позиция-учитель-помощник, учитель-партнер. Думаю, что этим и определяется выбор стратегии и тактики учителя, подходы к организации процесса взаимодействия и с учениками, и с родителями. Единый государственный экзамен стал частью профессиональной жизни учителя словесника. С помощью ЕГЭ выпускники могут оценить собственные возможности и выбрать дальнейший жизненный путь. Один из существенных факторов успеха Единого государственного экзамена — это обеспечение качественного преподавания на протяжении всех лет обучения в школе, а также серьезная подготовка к сдаче ЕГЭ. Отсюда и актуальность подготовки учащихся к экзамену, ведь на ЕГЭ по русскому языку даже отличники выполняют правильно (в среднем) 80% заданий. Основная проблема кроется в том, что изучение русского языка по школьной программе и подготовка к ЕГЭ по русскому языку — это не одно и то же!

Ежегодно во время сдачи ЕГЭ по русскому языку у выпускников в РФ прослеживаются одни и те же проблемы.

Основная проблема, с которой сталкиваются учащиеся, выполняя задания ЕГЭ по русскому языку, на мой взгляд, заключается в том, что традиционно в школьном обучении делается упор на изучении правил орфографии и пунктуации. Упускаются другие нормативные аспекты русского языка и изучение системы языка в целом. Здесь я ни в коем случае не говорю о том, что данные разделы не входят в школьную программу. Просто в силу того, что уровень общей грамотности с каждым

годом стремительно падает, нет возможности тщательно изучать вышеуказанные разделы, лишь бы хоть как-то научить детей грамотно писать. К тому же некоторые из этих разделов касаются не только материала, изучаемого непосредственно на уроках русского языка (например, орфоэпические и лексические нормы).

С какими же трудностями сталкиваются учащиеся при выполнении заданий ЕГЭ по русскому языку?

- орфоэпические нормы русского языка · лексические нормы русского

языка (знание основных групп русской лексики); - синтаксические нормы русского языка;

- стилистические нормы русского языка;

- средства связи в словосочетании;

- морфология современного русского языка (местоимения и их разряды, наречия, частицы, производные предлоги);

- типы сложных предложений и их специфика;

- средства языковой выразительности;

- композиционное оформление сочинения;

- логическое оформление сочинения (в т.ч. абзацное членение);

- грамматические, лексические, синтаксические и стилистические нормы русского языка;

- теория аргументации (в 90% работ аргументы отсутствуют, и собственное мнение учащихся ограничивается простым утверждением «согласен / не согласен»).

Существуют и другие проблемы, которые влияют на качество выполнения заданий:

- Отсутствие навыков тестирования. Пробный ЕГЭ проблему не решает.

- Ошибочное понимание формулировок вопроса к заданиям ЕГЭ.

- Технические ошибки при заполнении бланков ЕГЭ.

- Неправильное распределение времени на выполнение заданий.

Каждый учитель русского языка на сегодняшний день имеет свою методику, которая позволяет его учащимся справиться с заданиями на экзамене. Хочется поделиться своими наблюдениями по данной теме.

Система подготовки к ЕГЭ по русскому языку

Для себя я определила 8 основных правил, которые помогают мне готовить учащихся к ЕГЭ.

Правило 1. «Учись учиться!»

Это правило касается личности самого учителя. Нельзя добиться успеха в чем-то, если сам учитель плохо представляет структуру экзамена, особенности заданий, трудные темы и т.п. Учитель должен прорешать не один десяток тестовых вариантов, чтобы по-настоящему разобраться во всех нюансах предлагаемых заданий. Например, видеть задания-ловушки, которые присутствуют во всех КИМах. Это вопросы по темам, которые в учебниках только упоминаются и подробно не изучаются на уроках русского языка. Например, как правильно: «битва под Бородино» или «битва под Бородином»?

То же относится и к заданию 26 (сочинению). Имея опыт решения задач ЕГЭ и написания сочинения, учитель может быть по-настоящему полезным своим ученикам, разъясняя, приводя десятки примеров.

Поэтому учитель обязан учиться:

- посещать курсы по подготовке к ЕГЭ, где квалифицированные специалисты рассказывают о предстоящих испытаниях, проводят полезные практикумы;

- перенимать опыт у других учителей

- изучать имеющиеся образовательные стандарты; знать, что такое кодификатор, спецификация;

- знать критерии оценивания.

Правило 2. «Правильно выбирай стратегию!»

Подготовка к экзаменам является актуальным и достаточно непростым вопросом для многих учащихся. Чрезмерное волнение, различного рода переживания, а порой даже стресс наблюдается у людей в этот ответственный период жизни. Ведь от успешной сдачи ЕГЭ во многом зависит поступление в Вуз, а хорошее высшее образование, как известно — это путёвка в жизнь!

Курс русского языка считается завершенным (пройденным) в 9 классе. Но в 10-11 классах встает проблема повторения правил русского языка, т.к. впереди ЕГЭ. При довольно небольшом количестве уроков русского языка в неделю (2ч.), повторение их на практике бывает крайне сложно, т.к. просто не хватает на это времени: ведь еще необходимо обратить внимание на культуру речи, стилистику и

другие аспекты языка.

Подготовка к экзамену, по- моему мнению, должна начинаться уже в пятом классе, когда учащиеся на уроках русского языка знакомятся с первыми орфограммами и пунктограммами, работают над развитием своей речи, культурой общения и так далее.

С 5 класса ученики ведут собственный словарь-справочник, куда записывают не просто правила, а систематизируют полученные знания в таблицы, разрабатывают алгоритмы рассуждения по ним.

Для эффективного усвоения и контроля знаний, умений и навыков я включаю в учебный процесс тестовые формы контроля с 5-го класса, помогая учащимся овладеть техникой работы с тестами, постепенно готовя их к формату ЕГЭ.

Но все-таки целенаправленно учащиеся начинают готовиться к Единому государственному экзамену только в 10-11 классах.

На первых уроках русского языка в 10 классе знакомлю учащихся с формой проведения ЕГЭ, его целями и задачами, бланками и КИМами, критериями оценки и системой перевода баллов в отметки. Сразу показываю справочники, словари, пособия, которые могут помочь учащимся при самостоятельной подготовке к ЕГЭ, рекомендую школьникам, какими Internet-ресурсами он может воспользоваться.

Когда начинаю работу в 10 классе, сразу на первой неделе сентября провожу диагностический тест за курс 5-9 классов, который позволяет выявить проблемы в области орфографии, пунктуации, теории языка. Диагностическая работа проводится и для самих детей, чтобы они посмотрели на свои пробелы в знаниях, чтобы пришли к выводу о необходимости серьезной подготовки к ЕГЭ не только на

уроке, но и в самостоятельной домашней работе. Диагностика нужна и для учителя, так как после анализа работы я выявляю группу учащихся с высоким, средним и низким уровнем подготовки.

Это в свою очередь, помогает мне не только грамотно спланировать уроки, но и дополнительные занятия.

Главная задача — научить сдавать тест.

Однако не стоит впадать в крайности и тратить все время на решение всевозможных вариантов ЕГЭ, ведь такого рода работа может превратиться в игру «Угадай». Важно рационально использовать отведенное время для целенаправленной подготовки к ЕГЭ. Как это можно сделать?

Я использую при подготовке к ЕГЭ простую методику, в основе которой алгоритмы рассуждения. Здесь можно выделить несколько шагов.

Первый шаг. Вспоминаем теорию.

Теоретический материал по основным и наиболее сложным разделам представляется в обобщенном и компактном виде в схемах и таблицах, которые разрабатываются совместно с учащимися. Подобная систематизация материала способствует максимальной наглядности, обобщению знаний и интеграции изученного не только по отдельно взятой теме, но и по всему курсу русского языка. Кроме того, таблицы развивают аналитические способности учащихся и активизируют их зрительную память. Материал представляется не только в компактном, но и в расширенном и углубленном виде.

Теория — фундамент. Вспоминаем и восстанавливаем, систематизируем необходимые теоретические знания с помощью лекций, презентаций, семинаров. Считаю, что целесообразнее ученикам самим находить и повторять материал по определенной теме или блоку.

Самостоятельная работа учащихся более эффективна, чем, скажем, лекция учителя. Поэтому при повторении той или иной темы я предлагаю сведения, где можно найти нужный материал (в каком учебнике; за какой класс; какой параграф; где можно прочитать дополнительную информацию по предложенной теме

Второй шаг. Создаем алгоритм решения «задач» .

Мы называем задания задачами. Поэтому выстраиваем последовательность действий. Здесь важно, чтобы ученик при решении любой задачи учился анализировать, рассуждать, применять не только правило, но и логику. Нужно выявлять закономерности, и тогда будет не совсем сложно найти

правильный ответ.

Третий шаг. Слушаем друг друга.

Здесь мы решаем задачи по алгоритму вместе, слушаем друг друга. Необходимо включать учащихся в процесс анализа, оценки собственной деятельности на каждом этапе урока. Для этого разрабатываются критерии оценки познавательной деятельности и её результатов. Задача заключается в том, чтобы научить школьников самостоятельно объективно оценивать свою работу.

Четвёртый шаг. Решаем самостоятельно.

Для тренировки берем типовые тестовые задания. Желательно все свои рассуждения записывать

или проговаривать вслух! Критерий готовности: «Если ты можешь не только выбрать правильный ответ, но и объяснить, почему все другие неправильные, можешь переходить к следующему заданию».

Уроки в 10-11классах должны носить обобщающий характер. Практически всегда использую разминки на повторение. Такой вид работы помогает при повторении всех разделов русского языка. Ежеурочная «разминка» состоит, например, из следующих этапов: работа над произношением и лексическим значением слов; задания по фонетике и словообразованию; орфографический разбор слов, пунктуационный и синтаксический разбор предложений; работа по исправлению грамматических ошибок.

Таким образом, разнообразные практические задания в ходе разминки обеспечивают надежность сохранения в рабочем состоянии знаний и умений по русскому языку.

Правило 3. «Знать своего врага — почти победа!» (Тактика работы с тестами)

Приведу памятку для учеников, которую они должны соблюдать во время выполнения тестов. Эти советы я нашла в интернете и стала применять в своей практике.

Памятка для выпускника

Сосредоточься!

После выполнения предварительной части тестирования (заполнения бланков), когда ты прояснил все непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться и забыть про окружающих. Для тебя должны существовать только текст заданий и часы, регламентирующие время выполнения теста. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется.

Начни с легкого.

Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом будет направлена на более трудные вопросы.

Пропускай!

Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел до «своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения.

Читай задание до конца!

Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять условия задания «по первым словам» и достраиваешь концовку в собственном воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах.

Думай только о текущем задании!

Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, которые ты применил в одном (уже, допустим, решенном тобой), как правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет дает тебе и другой бесценный психологический эффект — забудь о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое новое задание — это шанс набрать баллы!

Исключай!

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а

последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном — двух вариантах

Запланируй два круга!

Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени пройтись по всем легким заданиям («первый круг»). Тогда ты успеешь набрать максимум очков на тех заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить («второй круг»).

Проверь!

Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать глазами и заметить

явные ошибки.

Угадывай!

Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую вероятность.

Не огорчайся!

Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это нереально. Учитывай, что

тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, и количество решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для хорошей оценки.

Правило 4. Учись писать сочинение-рассуждение!

Самая сложная часть ЕГЭ по русскому языку, по отзывам учеников – это сочинение (задание 26). Ребятам предлагается создать новый оригинальный текст на основе прочитанного ими в ходе экзамена. Но все же написать сочинение — рассуждение небольшого объема — всего в 150 слов — на

предложенный текст гораздо легче, чем написать традиционное сочинение объемом в 4 листа. А тут перед глазами — готовый текст с четко выделенный идейной проблематикой. (Иногда, конечно, встречаются тексты с «прозрачной» проблематикой).

Опыт работы показывает, что многие выпускники не умеют анализировать, не видят проблему. Самая же распространённая ошибка — уход от собственной мысли во время её доказательства. Как избежать этого досадного явления?

Каждый учитель русского языка проводит занятия, посвящённые комплексному анализу текста. Уже младших школьников можно научить отвечать на вопрос: «О чём этот текст?» Так решится задача определения темы текста. Ведь осмысление любого предложенного материала на экзамене начинается именно с этого.

В ходе подготовке к ЕГЭ на уроках русского языка уже в средних классах можно давать задания, позволяющие научиться создавать свой текст сочинения-рассуждения по определённой модели, например, такой:

1. Автор рассказывает о том, что…

2. По его мнению, …

3. Однако я думаю по-другому, потому что… или

Я согласен с автором, потому что…

4. Итак, …

Важный этап работы над сочинением-рассуждением — это выявление проблемы. Проблем может быть и несколько, тогда нужно выявить главную, и этому тоже необходимо учить в процессе комплексного анализа. Обнаружение проблемы может происходить в несколько этапов:

1) пересказ текста;

2) выделение микротем по абзацам;

3) поиск ключевых слов;

4) формирование и запись мыслей, содержащихся в каждом абзаце, выявление главной из них;

5) формирование проблемы — вопроса, который автор ставит перед читателем.

Определенные трудности вызывает составление комментария к тексту. Приучаю детей видеть разницу между комментарием и простым пересказом, который в сочинении недопустим. Необходимо, говорю я детям, анализируемое «пропустить через себя», кратко изложить суть наиболее важных моментов текста. Предлагаю запомнить слова-подсказки: «В начале текста…», «Затем…», «В заключение…».

Необходимо вникнуть в факты, а они сами подскажут, на что обратить внимание, и вызовут определенный эмоциональный настрой. Предупреждаю о том, что нельзя цитировать большой фрагмент исходного текста.

Также на основе этой работы формируется позиция автора: что думает автор по поводу прокомментированного. Следует объяснить ребятам, что авторская позиция основывается на понятиях «да» или «нет». Нравится ли ему картина действительности, которую он отобразил? Что думает автор о поднятой им проблеме? Тут уместны оценочные слова: хорошо-плохо, недопустимо — желательно,

нельзя — необходимо.

Следующий этап работы над сочинением-рассуждением — это формулировка своего мнения и его аргументация, которая состоит по традиции критериев проверки ЕГЭ из двух доказательств. Необходимо научить ребят формулировать тезис — мысль, которая требует доказательства, от которого, в свою очередь, можно и нужно задать вопрос: «Почему?» Ребятам важно научиться контролировать себя, после аргументации можно посоветовать задать вопрос: «Какая мысль мной

доказана?» Ответом на него должен послужить их же тезис, приведённый выше. Такая самопроверка позволит избежать логических ошибок.

Важная композиционная часть сочинения — это завершение или вывод. Тут можно вернуться к вступлению, подумать, интересна ли тема, актуальна ли проблема, поднимаемая автором.

В старших классах уместно предложить ребятам использовать план работы над 26 заданием на ЕГЭ по русскому языку.

1. Внимательно, вдумчиво прочитать текст, обратить внимание на имя и фамилию автора. Обозначить тему (О чём этот текст?) Первое предложение сочинения должно быть самостоятельным связанным с основной темой текста. Нужно учесть, что нельзя начинать сочинение словами: «Этот текст…» Хорошо начать с риторического вопроса, риторического восклицания. В первом предложении уже должна «звучать» проблема. Вступление можно построить по-разному: в виде назывных предложений («Родная речь»…), в виде вопросительных предложений ( « Для чего необходимо бережно относиться к родному языку?»…), в виде небольшой цитаты из исходного текста («Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» — так сердечно выразил И.С. Тургенев свое отношение к русскому языку и к русскому народу.)

2. Обозначить проблему или проблемы (их может быть несколько) данного текста, дать комментарий (пояснение) к этой проблеме. (Ученики должны четко знать определение проблемы. Проблема — вопрос, поднимаемый автором, или главная мысль, высказываемая автором.)

3. Обозначить авторскую позицию (отношение автора к поднимаемой им проблеме)

4. Выразить своё отношение к авторской проблеме. Привести не менее 2-х аргументов, подтверждающих вашу позицию. Проверить вопросом: «Какую мысль я доказываю?»

5. Выразить своё отношение к данному тексту, поднимаемой им проблеме. Отметить важность вопроса, своевременность, эмоциональность, богатство языка, средств выразительности.

Как показывает опыт, ребята, использующие такой план при подготовке к ЕГЭ, легко запоминают его, привыкают к логике сочинения-рассуждения. Верное абзацное членение не вызывает у них затруднения. Приносит свои плоды и использование различных клише во время подготовки к

экзамену, например, такие, как «точка зрения автора мне понятна», «я разделяю позицию автора…», «во-первых, в этом меня убеждает…», «во-вторых, подтверждением моей мысли может быть пример того, что…» и другие. Выпускники, имеющие в своём арсенале готовые фразы, большее внимание уделяют сути вопроса. С одной стороны, использование клише придаёт языку сочинения некоторую

шаблонность, с другой стороны, снимает напряжение во время экзамена, что позволяет добиться лучших результатов.

Таким образом, постоянная и разнообразная работа по подготовке к выпускному экзамену по русскому языку помогает и учителю, и ученику преодолеть психологический дискомфорт во время

итогового контроля знаний.

Подготовка к экзамену по русскому языку в

форме ЕГЭ (часть С) является одной из

самых трудных задач, стоящих перед

учителем-словесником. Хочу поделиться с

коллегами своим опытом в решении этого вопроса.

За одиннадцать прошедших лет, с 1996-го по 2007-й

годы, я сделала восемь выпусков учащихся средней

школы.

С 2001-го учебного года мы включились в

эксперимент по проведению экзамена по русскому

языку в форме Единого Государственного Экзамена.

В первый год эксперимента экзамен в форме ЕГЭ

выбрали только сильные ученики, поэтому и

результат был соответствующий – 100% успеваемость

и 100% качество.

В дальнейшем ситуация изменилась. Чувство

неуверенности в своих силах прошло, и в

последующие годы экзамен по русскому языку в

форме ЕГЭ сдавали почти все мои выпускники:

200 г. – из 16 учеников – 15.

2004 г. – весь класс – 18 человек.

2005 г. – из 20 выпускников – 18.

2007 г. – из 18 учеников – 16.

Результаты сдачи экзамена представлены в

таблице № 1.

Таблица № 1

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому

языку в 11-х классах

|

Годы выпуска |

Успеваемость, % |

Качество, % |

|

2001 |

100 |

100 |

|

2002 |

100 |

64 |

|

2004 |

100 |

94,5 |

|

2005 |

94,7 |

68,4 |

|

2007 |

100 |

81,3 |

|

Литература |

||

|

2007 |

100 |

100 |

Результаты неплохие, если учесть, что

выпускались обыкновенные общеобразовательные

классы, в которых учатся разные по способностям

дети – от слабого до сильного ученика, и по

программе в неделю всего один час русского языка.

С моей точки зрения, самой интересной частью

КИМа по русскому языку является задание С,

выполненное в форме сочинения-рецензии. Это

задание вызывает естественную тревогу учителей-словесников,

которые ответственно относятся к дальнейшей

судьбе своих учеников.

Как я готовлю ребят к ЕГЭ по русскому языку, в

частности к заданию С? У меня накоплен

большой опыт в этом плане. Постоянная работа в

старших классах позволила мне отработать свою

систему подготовки выпускников к экзаменам: и к

традиционному сочинению по литературе, и к ЕГЭ по

русскому языку.

А начиналось всё так. Подбирала методическую

литературу, искала материалы, интуитивно

нащупывала пути подготовки детей к выполнению

задания С. В итоге пришла к своей

методике поэтапной подготовки учащихся к

написанию сочинения-рецензии.

Итак, с чего начинается эта подготовка?

Поэтапно это можно представить так:

1-й этап. Подготовка начинается со среднего

звена, в котором практически начинаем готовиться

к традиционному сочинению по литературе в 11-м

классе. Я работаю по традиционной программе и

очень много времени уделяю работе по развитию

речи. Пишем много сочинений, изложений, темы к

которым часто предлагаю свои, неизбитые, но они

интересны ребятам. Вот примеры таких тем:

а) Я чувствую, что взрослею. (5, 7, 9-е классы)

б) Судил ли я самого себя?

в) Близки ли мне мои близкие?

г) Иногда мне удается быть внимательным к

людям… (8, 9-е классы)

2-й этап. Много времени уделяю работе над

текстом. На уроке мало возможности, чтобы этим

заниматься: слишком много задач нужно решить.

Поэтому, заложив основы работы над текстом в 5–7-х

седьмых классах, возвращаюсь к этому более

углубленно в 8–9-х классах в спецкурсе “Анализ

текста на уроках русского языка”.

План спецкурса представлен в Приложении

1.

3-й этап. Когда формируется новый десятый

класс, я разрабатываю темы занятий по русскому

языку из расчета один урок в неделю.

Этот план занятий составляется, исходя из

знаний и способностей детей каждого выпуска.

Рассчитан он на 10–11-е классы, то есть на два года.

План является подвижным: я свободно могу менять

одну орфографическую или пунктуационную тему на

другую, исходя из возникшей необходимости,

например: низкие оценки за грамотность в

сочинениях, неважные результаты по диктанту и

т.д. Темы занятий представлены в Приложении

2.

4-й этап. Готовя старшеклассников к

выполнению части С, я настраиваю их на

написание сочинения-рецензии. В тетради по

подготовке к ЕГЭ заранее собираем материалы по

отзыву и рецензии. Многое для получившегося

материала по рецензии я взяла из журнала

“Русский язык в школе” № 1 за 1998 год, газеты

“Русский язык” (Приложение к газете “Первое

сентября”) № 8 (176) за 1999 год. Обобщила эти

материалы, составила универсальный “Типовой план

для написания рецензии” (разбор театрального,

музыкального, кинематографического

произведения). Мне это было необходимо, потому

что мои классы всегда писали сочинения-рецензии

по вышедшим в свет кинофильмам (“Идиот”,

“Мастер и Маргарита”), поставленным по русской

классике, или по книгам (например, книге Павла

Санаева “Похороните меня за плинтусом…”). Чем

хороши эти обобщённые материалы? В них даны в

сопоставлении требования к рецензии и отзыву,

дан “Типовой план для написания рецензии”,

ученики знакомятся с клише (специальными

оборотами речи), которые можно использовать при

написании текста рецензии. Привожу методические

материалы по рецензии и отзыву, которые

использую в работе, в Приложении 3.

5-й этап. Работая над сочинением-рецензией по

большому тексту, предлагаю ребятам более простой

план-памятку, составленный мною с учётом

требований к заданию С. План этот

доступен и удобен в качестве подсказки при

написании рецензии объёмом не менее 150 слов, как

это требуется в КИМах. Постоянная работа с такой

памяткой позволяет ученикам более уверенно

чувствовать себя в процессе работы над

сочинением, приучает следовать пунктам плана,

закрепляет навыки написания рецензии. С

планом-памяткой можно ознакомиться в Приложении

4.

6-й этап. При работе над текстами произведений

специально обращаю внимание ребят на

выразительно-изобразительные средства. Почему?

Анализируя рабочие сочинения-рецензии, пришла к

выводу, что это одно из самых слабых мест в

работах учеников. Обратилась к учебнику Г.Л.

Абрамовича “Введение в литературоведение”

(Москва, “Просвещение”, 1975), к “Словарю

литературоведческих терминов” Л.И. Тимофеева и

С.В. Тураева (Москва, “Просвещение”, 1974).

Составила таблицу наиболее распространенных

выразительно-изобразительных средств. Она

служит хорошим подспорьем ученику при

подготовке к написанию рецензии. Таблица

помещена в Приложении 5.

Вот так поэтапно я готовлю своих учеников к

сдаче ЕГЭ по русскому языку в части С.

В качестве примера привожу черновой вариант

сочинения-рецензии учащегося Андрея К. , выпуск

2004 года (Приложение 6).

В заключение хочу кратко сказать о

методическом сопровождении в подготовке

учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку.

Для подготовки учащихся к выполнению частей А

и Б использую пособие Д.Э. Розенталя

“Русский язык. Пособие для поступающих в вузы”

(Ульяновск, “Книгочей”; Москва, “Альянс – В”,

1998, 2002.)

Но на этом учебном пособии я останавливаться не

буду, т.к. задания А и Б не являются

предметом моей статьи. А вот среди учебников и

пособий, которые я использую для подготовки

выпускников к сдаче сочинения-рецензии в части С,

хотелось бы отметить учебник А.И. Власенкова и

Л.М. Рыбченковой “Русский язык. Грамматика.

Текст. Стили речи” (Москва, “Просвещение”, 2001).

Прежде чем остановиться на этом учебнике, я

пыталась работать по другим (например, по

учебнику В.И. Капинос, Н.Н. Сергеевой, М.С.

Соловейчик “Развитие речи: теория и практика

обучения”), но вскоре отказалась от них: с моей

точки зрения они не отвечали многим параметрам в

подготовке к заданию С. К своему учебнику

я шла интуитивно. И вот учебник Власенкова и

Рыбченковой. В чём своеобразие учебника? Как по

нему работалось? Интересно. Книга состоит из трех

частей, что видно уже из её названия: 1-я часть –

повторение пройденного за курс 9-летней школы (в

сочетании с пособием Д. Розенталя при повторении

материала получаются хорошие результаты при

выполнении заданий А, Б), 2-я часть – текст

и его строение, что более всего нас интересует в

учебнике, и 3-я часть – стили речи.

Что мне нравилось в учебнике? То, что в центре

внимания авторов – текст, что во все разделы

учебника включены прекрасные тексты – отрывки

из художественных произведений писателей, чьё

творчество изучается в старших классах: Гоголь,

Тургенев, Достоевский, Пришвин, Булгаков, Шукшин

и т.д. А как замечательно подобраны стихи!

Текст в учебнике – это не только встреча с

прекрасным русским словом (общее эстетическое

восприятие, основная мысль, проблемы,

поставленные в нём, стиль речи, лексика и т.д.), а

ещё и средство для отработки того теоретического

материала, который предлагает параграф.

Например, при работе над текстом–описанием

используем отрывок из рассказа М. Осоргина

“Часы”. А отрабатываем на этом тексте не только

понятия темы, основной мысли, тип речи, но и

лексические, синтаксические, морфологические

средства речи: вставные синтаксические

конструкции, вводные обороты, синтаксический

разбор предложения, использование тире, дефиса,

двоеточия, скобок и так далее. И так в заданиях к

каждому тексту, данному в учебнике.

Авторам учебника, с моей точки зрения, удалось

сделать интересными для учеников задания по

составлению разных видов текста.

С первых лет участия школы в эксперименте по

ЕГЭ я думала о том, что появится когда-нибудь

учебник, который будет методическим пособием при

подготовке к экзамену по русскому языку в форме

ЕГЭ, и по которому можно будет готовить сразу ко

всем заданиям. Учебник Власенкова и Рыбченковой

отвечает этому не во всем. Теперь я понимаю, что,

наверное, это и не нужно. Учителю со стажем,

подготовившему к выпуску не один 11-й класс, он и

не будет полезен так, как начинающему учителю.

Меня, как и всех опытных учителей, выручает своя

методическая копилка, в которой есть всё для

подготовки к сдаче экзамена в части С: и

образцы сочинений-рецензий, и огромное

количество текстов для работы, и другие

материалы, часть из которых я представила на суд

коллег в этой статье.

А ориентиром в работе для меня всегда остается

газета “Русский язык”, еженедельное приложение

к газете “Первое сентября”. Ориентиром в том, не

отстала ли я как учитель, не просмотрела ли чего.

Газета за последние три года напечатала огромное

количество материалов в помощь учителю при

подготовке учащихся к написанию

сочинения-рецензии (части С).

Практически все перечисленные задания к части С

нашли отражения в публикациях газеты: как

раскрывать позицию автора и свою позицию,

изобразительные средства в тексте и т. д.

Вот названия некоторых публикаций:

1. № 9 – 2005 г. Статья Н. Шапиро “Оценка заданий С

при подготовке к ЕГЭ”.

2. № 10 – 2007 г. Г.Т. Егораева. “Языковой анализ

исходного текста”.

3. № 24 – 2006 г. И. Руденко. “Пишем сочинение-рассуждение

по научно-популярному тексту”.

Ещё раз прихожу к мысли, что для меня есть в этих

публикациях какие-то новые нюансы, но в основном

рассматриваемый вопрос я уже для себя решила.

Повторюсь, что газета остается для меня

ориентиром в том, шагаю ли я в ногу со временем.

Думается, что все зависит от учителя. Нужна эта

методическая помощь в газете – пользуйся, если

не нужна – пользуйся своими наработками и

другими пособиями.

Сделав выпуск 2007 года, стала анализировать

ситуацию, думать, как работать дальше. У меня

сейчас пятые классы. Через несколько лет придет

время сдавать экзамен в форме ЕГЭ. Многое

изменится за эти несколько лет, но однозначно,

что учебник Власенкова и Рыбченковой для меня

исчерпан. Хочется каких-то новых подходов в

преподавании русского языка и в подготовке к

экзаменам.

Мне показался интересным в этом плане учебник-практикум

А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой “Русский язык”.

Особенность учебника в том, что ученики начинают

работу с текста, чтобы потом прийти к теории,

вернуться назад, понять то, чего они не знают, о

чем имеют недостаточные сведения, и, наконец,

сделать открытие. Это коротко об учебнике. Но его

ли я возьму или другое пособие, не суть важно. Для

учителя важно помнить одно: все в его руках – и

судьба учеников, и своя учительская судьба.

Литература

- Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. Словарь

литературоведческих терминов. Москва,

“Просвещение”, 1974. - Г.Л. Абрамович. Введение в литературоведение.

Москва, “Просвещение”, 1975. - А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык.

Грамматика. Текст. Стили речи. Москва,

“Просвещение”, 2001. - Г.М. Шипицына, С.С. Петровская, И.Н. Черников.

Дидактические материалы для углубленного

изучения русского языка. Синтаксис. Пунктуация.

Стилистика. Москва, “Просвещение”, “Учебная

литература”, 1997. - Д.Э. Розенталь. Русский язык. Пособие для

поступающих в ВУЗы. Ульяновск, “Книгочей”;

Москва, “Альянс-В”, 1998. - В.И. Капинос, Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик.

Развитие речи: теория и практика обучения.

Москва, “Просвещение”, 1991. - Газета “Русский язык”. Приложение к газете

“Первое сентября”. Отдельные номера за 2005–2007

годы. - Словарь русского языка в четырёх томах под

редакцией А.П. Евгеньева. Москва, “Русский язык”,

1986.

Русский язык — обязательный экзамен для всех выпускников. Мечтаете сдать его на высокий балл? Это вполне реально, если понимать, как устроен экзамен. Из этой статьи вы узнаете, какие темы, задания и изменения вас ждут на ЕГЭ по русскому 2023.

Изменения в ЕГЭ по русскому 2023

В прошлом году на ФИПИ выкладывали проект ЕГЭ по русскому языку, который намекнул на то, что экзамен будет меняться. Мы этого ждали, и это случилось! Поменялись 3 задания первой части, изменился порядок заданий, также уточнены критерии сочинения, изменилась система оценивания некоторых заданий, а общий балл за ЕГЭ по русскому языку понизился с 58 до 54.

Что именно изменилось?

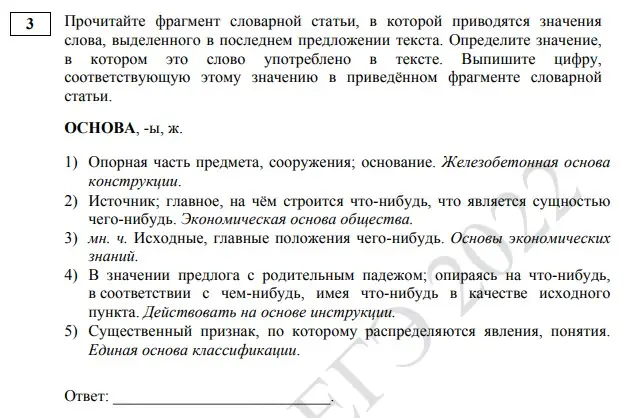

1. В первой части ЕГЭ (работа с текстом) изменён порядок заданий (1–3):

- первое задание «уехало» на третье место,

- второе задание стало первым,

- третье — вторым, причём с изменениями в содержании!

Раньше в третьем задании нужно было выбрать 1 правильный ответ из множества. Теперь же, в соответствии с новой формулировкой, мы должны выбрать несколько правильных ответов из числа предложенных вариантов.

Было:

Стало:

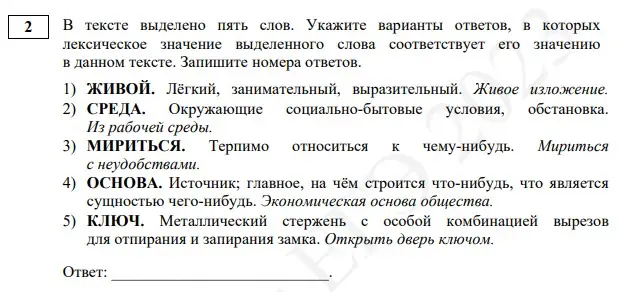

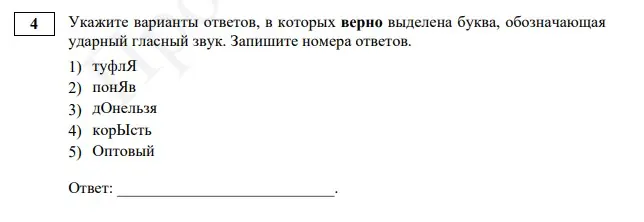

2. В задании 4 изменена формулировка: теперь мы выбираем не один ответ, а несколько. В ответ идёт не слово, а цифры. Расширен список слов в Орфоэпическом словнике, который можно скачать на сайте ФИПИ.

Было:

Стало:

Таким образом, в 2023 году из ЕГЭ по русскому языку полностью пропали задания тестового формата (выбор одного ответа из множества).

3. В задании 5 расширен список паронимов (новые слова смотрите в Словарике паронимов на сайте ФИПИ).

4. В задании 8 изменена система оценивания (максимальное количество баллов уменьшено с 5 до 3). Больше это не самое дорогое задание первой части, эх!

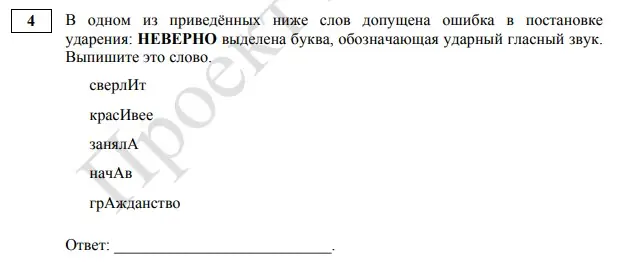

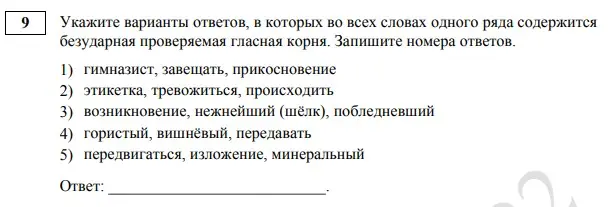

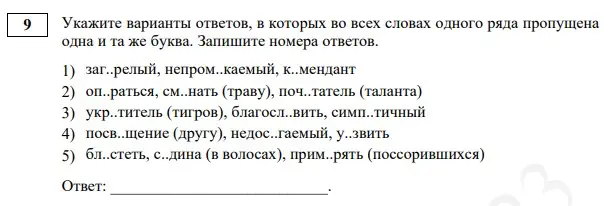

5. Задание 9 на правописание корней раньше требовало лишь умения определять, к какой группе относится гласная в корне: проверяемые, непроверяемые, чередующиеся. Новое задание по формату стало похожим на задания 10–12: теперь нужно вставить буквы, применяя орфографическое правило.

Было:

Стало:

6. Заданиям 3 (бывшее задание 1), 21 и 26 присвоен статус заданий повышенного уровня сложности.

7. В задании 26 изменена система оценивания (максимальное количество баллов уменьшено с 4 до 3).

Итого: количество заданий не изменилось, но они стали сложнее, а баллов за них стали давать меньше! Это значит, что теперь, чтобы стать высокобалльником, нужно допустить ещё меньше ошибок, чем раньше.

Что нового в сочинении?

- Уменьшен максимальный балл по критерию К2 «Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста» (с 6 до 5): за смысловую связь и её анализ теперь снова дают только 1 балл. Кроме того, в критериях К7 и К8 исключили понятие «негрубая ошибка».

- Уточнены нормы оценивания сочинения при наличии фактических ошибок. В связи с этим внесены корректировки в критерии К1, К2, К3, К12 (подробнее об этих и других критериях читайте на последних страницах демоверсии).

- В критериях оценивания сняты ограничения на максимальный объём сочинения (раньше было 150-300 слов, теперь — 150 и более слов).

Таким образом, изменения ЕГЭ по русскому 2023 года не стали шоком, как это было в прошлые года. Но некоторые мелочи все же поменялись, и на них обязательно стоит обратить внимание. Представьте: вы пропустили всего одну запятую — и потеряли целый балл! А на экзамене каждый балл на вес золота.

В MAXIMUM Education всегда актуальные материалы для подготовки к ЕГЭ. За это отвечает Департамент исследований и разработок: там ежегодно анализируют каждую новую формулировку от ФИПИ и обновляют наши учебники. А затем по ним с учениками работаю я. Мы тренируем пунктуацию и учимся писать сочинения так, чтобы эксперты ЕГЭ ставили за них только высший балл 😎 Хотите так же? Добро пожаловать на курсы подготовки к ЕГЭ по русскому языку! Вы изучите все темы, критерии и форматы заданий в экзамене и и закроете пробелы в знаниях. Ждем вас!

Кратко о структуре экзамена

Максимальный первичный балл за ЕГЭ по русскому языку в 2023 году — 54.

ЕГЭ по русскому состоит из двух частей. Первая — 26 заданий с кратким ответом, которые охватывают все разделы школьной программы:

- орфография;

- пунктуация;

- языковые нормы;

- работа с текстом базового уровня сложности.

Вторая часть — одно задание с развернутым ответом. Это сочинение-рассуждение, за которое можно получить чуть больше трети всех баллов на экзамене.

Что нужно знать, чтобы получить высокий балл?

На ЕГЭ по русскому есть несколько основных тем, которые нужно выучить, чтобы хорошо сдать экзамен. О них мы и поговорим.

Ударения (орфоэпия) и паронимы

Не пугайтесь, не нужно знать ударения во всех 30 тысячах слов русского языка. ФИПИ подготовили для вас сборник, где собраны только те слова, которые попадутся на ЕГЭ. С паронимами то же самое. Наша задача — выучить эти слова, тогда баллы за 4 и 5 задания обеспечены.

Лексические нормы

«Лично я считаю» — видите ошибку в этой фразе? Если нет, 6 задание вам пока не под силу. Там необходимо либо исключить лишнее слово, либо заменить «несочетаемость». Изучите лексические нормы, чтобы некорректные формулировки сразу резали вам глаз.

Морфологические нормы

Какое окончание у существительного во множественном числе или родительном падеже? Как склонять числительное? Почему «самый лучший день» — это грубая ошибка? Седьмое задание проверяет, насколько хорошо вы знаете правила, умеете ли образовывать формы слов.

Синтаксические нормы

Выпускники уважительно называют 8 задание «то самое, в рамочке». В левом столбике 5 ошибок, в правом 9 предложений, нужно найти соответствия. Раньше это было самым дорогим заданием, но теперь за него можно получить 3 первичных балла. Это всё ещё много! Главное — разберитесь, что такое синтаксические ошибки и какие подсказки нам помогут их найти. А подробнее о том, как справиться с этим заданием, читайте здесь.

Орфография

Вы получите за задания 9-15 целых 7 баллов, если выучите нужные правила. Здесь необходимо четко понимать, что такое чередующиеся корни и какие они бывают, разбираться в группах приставок, выучить все правила для правописания суффиксов. Если вам в школе рассказывали про спряжения, но вы не понимали, зачем — тут они точно пригодятся. Самое время вспоминать, что там за 11 глаголов-исключений! И, конечно, без правил на одну и две Н никуда. Если не научиться отличать отглагольное прилагательное от причастия, балл за 15 задание не получить.

Пунктуация

Умеете выделять грамматическую основу? Знаете правила постановки запятых при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах, вводных словах и придаточных частях? Тогда вы отлично справитесь с заданиями 16-21. Звучит устрашающе, но на практике все не так плохо, главное — знать правила. Одно из самых сложных — 21 задание. Рекомендуем уже сейчас вспоминать правила постановки запятых, двоеточий и тире в предложениях.

Типы речи

Задание 23 — самое сложное на ЕГЭ по русскому, его решает минимальный процент выпускников. Чтобы его решить, нужно понимать классификацию типов речи и навыки анализа текста.

Языковые средства выразительности

Метонимия, синекдоха, перифраз, оксюморон — знакомые слова? Это небольшая часть языковых средств выразительности. В задании 26 попросят вставить термины в пропуски, поэтому придется выучить их значения.

Некоторые вещи недостаточно запомнить

Речь идет о сочинении — задание на 24 балла, которое потребует понимания русского языка и его закономерностей. Вы должны применить все изученное на практике, анализируя источник и создавая собственный текст. Необходимо выделять главную информацию, видеть позицию автора, уметь доказывать свою, иногда читать между строк и четко знать структуру сочинения — вот залог высокого балла за последнее задание ЕГЭ. Читайте советы по подготовке к сочинению, которые для нас написала участница ЕГЭ:

Как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку 2023?

Теперь вы знаете, какие темы нужно выучить, чтобы хорошо сдать экзамен. Поведем итоги. Что нужно сделать, чтобы получить на ЕГЭ по русскому 2023 высокий балл?

- Выучить правила;

- Научиться их применять;

- Использовать лайфхаки для быстрого решения;

- Тренироваться на практических заданиях;

- Регулярно писать сочинения.

Все эти этапы я прохожу вместе со своими учениками во время подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Мы изучаем основные правила, которые проверяют на экзамене, а потом много тренируемся. Еще я всегда рассказываю своим ученикам о хитростях сдачи ЕГЭ: и как правильно заполнять бланки, и как распознавать ловушки составителей, и как быстро решать типовые задания.

Точно так же к русскому я могу подготовить и вас. Записывайтесь на курсы подготовки к ЕГЭ от MAXIMUM Education и изучите все темы, критерии и форматы заданий, чтобы получить 80+ на экзамене!

Я работаю в национальной школе учителем русского языка. Почти каждый год мои учащиеся сдают ЕГЭ.

Вопросы подготовки к ЕГЭ разрабатываются мною достаточно давно , с 2005 года. За это время сложилась устойчивая система работы, дающая достаточно стабильные и хорошие результаты.

Направления моей работы:

· Повышение квалификации.

· Работа с родителями.

· Работа с учащимися

Большую роль в подготовке к ЕГЭ по русскому языку сыграли курсы повышения квалификации «Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: планирование занятий, организация урока, система упражнений» Педагогического университета «Первое сентября», автор курса – А.Г. Нарушевич (

rus.1september.ru/ articlef.php?ID= 200701703

). Материалы курса активно используются в подготовке учащихся к ЕГЭ. Также изучается опыт учителей РФ по подготовке к ЕГЭ по материалам персональных сайтов.

Постоянно проводится работа с родителями обучающихся по ознакомлению с нормативными документами по ЕГЭ, с результатами тренировочных ЕГЭ: в ходе подготовки к ЕГЭ предусмотрено проведение тематических родительских собраний (как общешкольных, так и в отдельных классах). Постоянно проводится индивидуальная работа с родителями выпускников во взаимодействии классного руководителя, психолога, завуча, предметника.

Ориентируя свою педагогическую деятельность на качественную подготовку ученика к итоговой аттестации, мы используем как новые методы обучения (например, тематические тестовые задания, обучающие компьютерные программы, отработка навыков работы с КИМами экзаменов прошлых лет и демоверсий), так и традиционную подготовку учащихся. У учителя-предметника имеется программа по подготовке к ЕГЭ в 11 классе. Подобных программ в интернете представлено много, их реализация зависит от самого учителя. Программа учителя корректируется в зависимости от уровня подготовки учащихся. Используемые технологии – ИКТ и личностно-ориентированный подход – позволяют эффективно работать на результат.

Работа с обучающимися по подготовке к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ начинается нами еще в 8-9 классе и в 10-11 классе, если это новый для нас класс. Если это 11 класс, то первый месяц (обычно в сентябре –октябре) идет интенсивная подготовка, отработка каждого задания части А, В. Даются подсказки, на что обращать внимание при выборе ответа (например, в заданиях А4, А6, А14, А27).

С 2006 года мы использовали репетиторы, интерактивные тесты и обучающие программы по типу «Фраза» (ЭОР), установленные на ПК в кабинете информатики, что позволяло учащимся в занимательной и ненавязчивой форме закрепить правила, скорректировать знания. Затем мы обратились к интерактивным ЭОР сети Интернет. Учащимся предлагаем самостоятельно проходить тестирование в режиме он-лайн на сайте ege . yandex . ru и т.п. Такая форма работы позволяет сразу увидеть результат своей работы, обратить особое внимание на задания, в которых допущены ошибки.

Для подготовки к ЕГЭ мы рекомендуем учащимся издания с грифом «ФИПИ», а также пособия издательства «Просвещение». Материалы этих пособий позволяют проработать все элементы, включенные в ЕГЭ по учебному предмету. Использование фрагментарных заданий из этих пособий на уроках также способствует качественной подготовке учащихся. Уже с восьмого класса используем задания, ориентированные на формат ЕГЭ, на уроках, проверочных и итоговых работах.

Вместе с выпускниками активно используем серию пособий для подготовки к экзаменам, различные контрольно-измерительные материалы, представленные в электронном виде и размещенные учителями школ РФ на портале «Про школу» (

http://www.proshkolu.ru/

).

Также нами широко используются пособия по русскому языку серии «Единый государственный экзамен 2012, 2013. Универсальные материалы для подготовки учащихся». Эти пособия предлагаем учащимся иметь в электронном виде (учащиеся сами скачивают их с портала «Про школу»

http://www.proshkolu.ru/

).

При подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2010-2012 годах активно использовался открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий, тренировочные работы системы statgrad. Начиная с 10 класса, в диагностические и контрольные работы включаем задания ЕГЭ, по этим материалам также проводятся тренировочные экзаменационные работы в 11 классе. (Обычно проводим такие занятия вне урока, во второй половине дня, собирая учащихся на дополнительные занятия и контрольные работы.) В течение одиннадцатого класса приблизительно раз в месяц проводим тренинги и тестирования учащихся по материалам единого государственного экзамена. Мы используем тренировочные и диагностические КИМы, которые содержат формы бланков экзамена и рекомендации по их заполнению, подготовке к экзамену, критерии оценивания его результатов, примеры заданий, наиболее приближенных к планируемому в учебном году экзамену. При этом все работы учащиеся выполняют на ксерокопиях бланков ЕГЭ, вырабатывая необходимые навыки по правильному оформлению экзаменационной работы.

Результаты каждого тренировочного экзамена всесторонне анализируются внутри класса и школы по форме аналитического отчета результатов ФИПИ (

http://www.fipi.ru/binaries/1356/2.2.pdf

) и обсуждаются как с родителями, так и с учащимися. Каждый учащийся знает, над чем еще надо работать (заданиями части А или В). Все первичные баллы мы переводим в тестовые (в 100-балльную систему), чтобы у учеников был стимул набрать большее количество баллов.

Вне уроков и на уроках идет работа по подготовке к написанию сочинения. Сначала учащиеся знакомятся с критериями оценивания работ и с требованиями к сочинению. Для тренировки используются тексты, представленные в КИМах МИОО системы statgrad, разработки для написания сочинения, размещенные на фестивале «Открытый урок» и портале «Про школу».

Для слабых учащихся на начальном этапе предлагается заучивание шаблона для написания сочинения (таких шаблонов, например, как на сайте

http://lingvo-slovo.ucoz.ru/index/chast_s/0-36

). Подобных заготовок сочинений на разных сайтах представлено достаточно. Учащимся предлагаются таблицы литературных аргументов. Все материалы мы печатаем и раздаем, чтобы каждый ученик имел возможность позаниматься с ними дома. Всех учащихся знакомят с образцами удачных сочинений, на их основе учащиеся создают свои сочинения. Работа над сочинениями проводится учащимися и дома, а на урок они приносят самостоятельно написанные сочинения на проверку. Это помогает на первоначальном этапе подготовки. В результате такой работы к концу года сильные учащиеся могут написать необходимый объем сочинения в 150-200 слов за 10-15 минут.

После первых тренировочных работ проводится корректировка знаний, а ученики получают индивидуальные задания по отработке тем. Проводятся консультации в форме «малых» групп – с сильными, слабыми учащимися. За слабыми учащимися закрепляются сильные ученики. К концу года все ученики могут преодолеть минимальный порог баллов по предмету.

Таким образом, система подготовки к ЕГЭ, включающая современные методы обучения и традиционную подготовку, позволяет индивидуализировать и усилить процесс подготовки, систематизировать и обобщать предметные компетенции учащихся, мотивировать выпускников на успешное освоение учебного материала и подготовить их к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку.