Рассмотрим что такое эпиграф, историю его возникновения и примеры использования. Научим отличать разные разновидности.

Просто обожаю! Каждое утро в школу как на праздник )))

21.9%

В жизни бывают вещи и поинтереснее…

54.92%

Не особо, жду выпускных экзаменов!

18.73%

Я учитель, я люблю УЧИТЬ

4.44%

Проголосовало: 315

Содержание

- Определение «эпиграфа»

- История эпиграфа

- Для чего используется

- В каких произведениях есть эпиграфы и откуда они взяты

- Как написать самому

Определение «эпиграфа»

Эпиграф — это небольшой текст, который авторы помещают перед началом своих произведений. Иногда его помещают перед отдельной главой после ее названия. Графически эпиграф отделяется шрифтом, отбивкой или выравниванием. С древнего еврейского языка тἐπι-γρᾰφή переводится как «надпись».

Чаще всего авторы используют цитату и указывают для нее авторство (хотя это необязательно, особенно если высказывание известно). Основная задача — добавить в произведение элемент диалогичности: читатель как-бы настраивается внимательно прочесть последующий текст, пытаясь проследить как в нем раскрывается основная мысль, заключенная в эпиграфе.

Активно используются в любых жанрах и в разных видах искусств: литература, музыкальные произведения, кинематограф…

В начале XIX века стали своего рода данью моде: было принято их использовать, чтобы подчеркнуть вою начитанность и способность использовать чужие мысли в новом контексте.

История эпиграфа

Эпиграфы стали использовать сравнительно давно. Изначально они применялись как цитаты из Библии, которые обязательно должны были предшествовать любой проповеди церковного священника. Библейские стихи использовались в качестве своего рода «рекомендательных писем». Это как если бы кому-то вручили подарок и к нему приложили конверт с открыткой. Подарок в этом примере символизирует литературное произведение, а открытка — эпиграф.

Впервые мода на эти краткие «надписи» началась в эпоху Возрождения. Сначала их использовали редко, но постепенно к концу XVIII века сформировалась настоящая традиция в среде писателей.

В 19 веке русские писатели стали помещать эпиграфы не только в начало всего произведения, но и перед каждой главой (или частью). Блистали способностью умело подбирать подходящие цитаты великие писатели Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, И.С. Тургенев и другие.

Особые разновидности:

- автоэпиграфы

цитата, принадлежащая самому автору (он может взять ее из реального собственного произведения или сочинить ее вместе с произведением и для него); - ипографы

это цитата, расположенная не перед текстом, а после него; - квазиэпиграфы

короткий фрагмент текста, но не цитата. Обычно используется в качестве указания на известное историческое событие.

Для чего используется

Считается, что емкая цитата, подчеркивающая главную мысль произведения — это не просто традиция, а признак хорошего тона и глубокого уважения автора к читателям. Автор пользуется фразой человека, чье мнение для него авторитет. Это своего рода проявление скромности: он ссылается на более весомый источник, чтобы просто поделиться своим взглядом на уже высказанную ранее истину.

Эпиграф должен быть:

- фрагментарным

- афористичным

- кратким

Иногда в начале произведения размещают достаточно большую цитату, но это скорее исключение чем правило.

Автор может по-разному выстраивать диалог между эпиграфом и текстом произведения. Текст может не только раскрывать смысл цитаты, но и спорить с ней или же показывать альтернативный смысл всем известных слов.

Чтобы прочувствовать всю силу этого маленького кусочка текста, нужно держать его в голове на протяжений прочтения всей книги. Тогда ее глубинный смысл всплывает на поверхность и замысел автора становится более очевидным.

Основные задачи эпиграфов:

- Выделение главной мысли произведения.

- Подчеркивание духа или основного настроения книги.

- Знакомство с главными героями.

- Демонстрация личного отношения к сюжету или персонажам.

В каких произведениях есть эпиграфы и откуда они взяты

Наиболее известные примеры:

| Автор | Название произведения | Эпиграф | Откуда взят |

| Монтескьё | О духе законов | «Prolem sine matre creatam» (перевод: «Ребенок рождается без матери» | слова философа Овидия |

| М.А. Булгаков | Мастер и Маргарита | «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» | трагедия «Фауст» Гёте |

| А.С. Пушкин | Евгений Онегин, 2-я глава | «О, rus. О, Русь» | Гораций. Сатиры, II, VI |

| Н.В. Гоголь | Ревизор | «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива» | русская пословица |

| Лев Толстой | Анна Каренина | «Мне отомщение и Аз воздам» | Библия |

| И.С. Тургенев | Фауст | «Entbehren sollst du, sollst entbehren» (перевод: «Отречься от своих желаний дожен ты, отречься») | 1549 стих первой части «Фауста» Гёте, из сцены «Studierzimmer» |

| Ф.М. Достоевский | Братья Карамазовы | «Истинно, истинно говорю вам: если зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода» | Библия |

| Герцен | Газета «Колокол» | «Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango» (перевод: «Зову живых, оплакиваю мертвых, разбиваю молнии») | древнее латинское выражение, относящееся к колоколу в Древнем Риме |

Как написать самому

Иногда в школе дают задание придумать эпиграфы к произведениям русской литературы. Как это сделать самостоятельно? Главное, знать основной посыл текста. Затем уже несложно будет подобрать подходящую цитату или пословицу.

Алгоритм действия таков:

- Определите главную мысль текста произведения

- Выразите ее в одном-двух словах

- Вбейте в яндекс поисковый запрос типа: «пословицы о …», или «цитаты о…», или «афоризмы о…».

Правила:

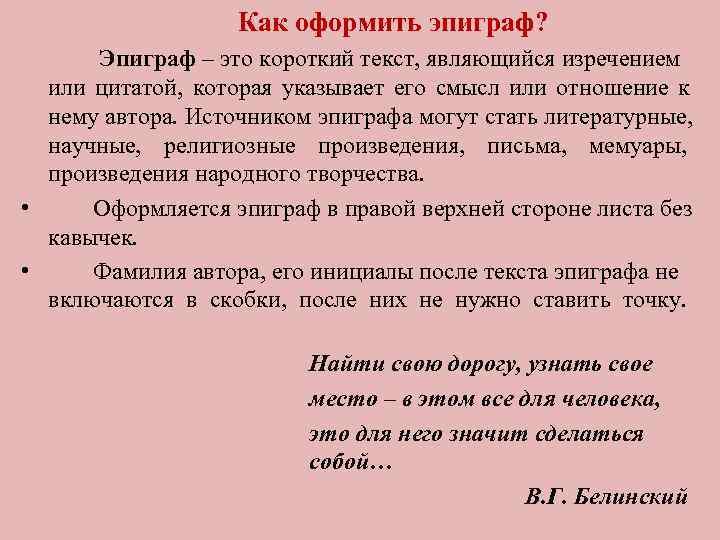

- Разместите эпиграф под названием, но перед началом текста. Задайте для него выравнивание по правому краю.

- Если в цитате несколько строк, сделайте их примерно одинаковыми по ширине.

- Сделайте размер шрифта меньше, чем у основного текста.

- Если используете иноязычную цитату, сделайте ее перевод, отступив одну строку.

- Не заключайте текст в кавычки.

- Поставьте подходящий знак препинания. Если фраза обрывается, поставьте в конце многоточие.

- Укажите источник цитаты, сделав отступ в одну строку. Току в конце ссылки на источник ставить не нужно.

- Не используйте ни кавычки, ни скобки при указании имени и фамилии автора высказывания.

Остались вопросы? Задавайте в комментариях!

Здравствуйте!

«4 шага к написанию сочинения». Так мне хотелось донести до своих читателей мысль, что подготовительная работа при написании сочинения гораздо важнее, чем само написание текста.

Перед тем как приступить к созданию своего текста (сочинения) надо сделать 4 шага:

1 шаг. Продумать цель, тему и основную мысль сочинения

2 шаг. Выбрать жанр сочинения

3 шаг. Обдумать структуру (план) текста.

4 шаг. Найти, отобрать, отсортировать полезный материал для написания сочинения.

Последовательно преодолевая каждый этап, ты готовишься к созданию своего текста.

Затем, когда сочинение (или любой другой текст) уже написано в черновик, остаётся лишь переписать его набело в чистовик, но при этом не забудьте проверить сочинение. При проверке учитывайте

требования к оформлению сочинений

А они таковы:

- Если тема сочинения не является цитатой, то она записывается без кавычек! Если название сочинения — это цитата, то её нужно написать в кавычках. Слово «тема» не пишется!

- Если используете эпиграф, пишите его без кавычек в правой стороне листа. На следующей строке, под словами эпиграфа, обязательно укажите источник: фамилию автора строк, использованных в эпиграфе, можно и название произведения указать. В этом случае после фамилии автора поставьте запятую и в кавычках на этой же строке запишите название произведения. Фамилия и инициалы автора, название произведения в скобки не заключаются, точка после них не ставится.

- Посередине следующей строки после эпиграфа (если он есть) или после темы (если не добавляете эпиграф) пишите слово «План». Как правильно оформить план, читайте здесь.

- Следуя плану в сочинении, обязательно выделяйте абзацы.

- Сразу после плана, не пропуская строки, начинайте с большой буквы и с красной строки писать сочинение.

- Если в сочинении используете даты, их пишите цифрами: год и число — арабскими, век – римскими. Если вы сделаете запись века арабскими цифрами, это не будет считаться ошибкой и не скажется на оценке, но лучше этого не делать. Все другие числительные пишите только прописью.

- Используете цитаты? Оформляйте их правильно.

как оформляются цитаты

Цитаты оформляются точно так же, как предложения с прямой или косвенной речью.

Самая распространенная форма цитаты — прямая. Это значит, что приводимое высказывание из литературного источника оформляется внутри.

Вначале пишутся «слова автора» — это та часть предложения, в которой вы говорите, кто и где, по какому поводу написал то, что вы сейчас намереваетесь процитировать. Эта часть предложения при цитировании относится к вашему собственному тексту.

Затем ставится двоеточие, открываются кавычки и с большой буквы приводится целиком авторское высказывание. После того как закроются кавычки, ставится точка.

Великий русский критик В. Г. Белинский писал: «Для истинного художника — где жизнь, там и поэзия».

Если в высказывании, которое вы цитируете, есть авторский вопрос или восклицание, т.е. вопросительный или восклицательный знак, поставленный автором высказывания, то нужно оставить эти знаки внутри кавычек. Все знаки препинания внутри цитаты должны в точности воспроизводить авторскую пунктуацию.

М. А. Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» говорил: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!»

Можно написать слова автора, т. е. ваши слова, после цитаты или в середине цитируемого текста. Тогда знаки препинания ставьте так:

«Язык неистощим в сочетаниях слов», — отмечал А.С. Пушкин.

«Язык, — утверждал А. П. Чехов, — должен быть прост и изящен».

Вы можете начать цитату не с начала предложения автора, а только лишь с нужной вам его части. В этом случае можно начать цитату с маленькой буквы, но предварительно поставить многоточие:

Польский поэт Адам Мицкевич писал: «…в славянской литературе и в славянских языках больше всего поражает то, как широко они распространены, — их географическая протяжённость, если можно так выразиться. С точки зрения наиболее существенной и, по общему мнению, единственно существенной — с точки зрения численности населения и протяжённости территории, — значение славянских языков может быть безмерным…»

Можно цитату встроить в собственные рассуждения:

С.И. Вавилов считал, что надо «…всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, ненужных книг».

Если помещаете цитату в середину своей фразы, то ставьте знаки таким образом:

Несколько редакторов читали следующий текст: «Особенно волнуют молодого читателя книги, в которых он ищет ответы на жизненно важные вопросы», и никто из них не заметил грубой логической погрешности.

В примере вы видите, что после цитаты ставится запятая, как в обычном сложном предложении. В самой цитате предполагается точка, но она не ставится. Если цитата заканчивалась бы многоточием, восклицательным или вопросительным знаком, то после нужно поставить тире.

Без кавычек и посередине страницы записываются поэтические цитаты, в которых непременно сохраняется стихотворная строка.

Когда читаешь, будь внимателен к языку, сочетаниям слов. Это обогащает речь. Очень выразительно сказал об этом известный русский поэт Валерий Брюсов:

Быть может, всё в жизни лишь средство

Для ярко-певучих стихов,

И ты с беспечального детства

Ищи сочетания слов.

На сегодня всё. У вас остались вопросы? Прошу не стесняться и задавать их в комментариях или в выдвигающейся панельке справа (просто нажмите на зелёную кнопку).

Если статья принесла пользу вам, пусть и друзья узнают о ней (поделитесь в соцсетях)

В заключение замечательные видео цитаты о жизни и успехе:

До встречи! Удачи вам!

При написании сочинений ((9.1), (9.2) и (9.3)) необходимо ссылаться на текст, предложенный для анализа. Отсылка к тексту может иметь различные формы:

- краткий пересказ эпизода текста, важного для понимания проблемы и позиции автора;

Все лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами (А. Чехов. Хорошая новость) — пример применения пересказа;

- приведение цитат — слов, выражений и/или целых предложений из текста с указанием авторства.

Рассмотрим, каким образом можно включить цитату в текст.

1. Цитата в виде прямой речи.

Схемы расстановки знаков препинания (А — слова автора, введение к цитате; П — прямая речь, цитата):

|

А: «П». А: «П!» А: «П?» |

«П», — а. «П!» — а. «П?» — а. |

«П, — а, — п». «П, — а. — П». |

При таком виде цитирования привлечённый текст передаётся без изменения.

В. Белинский писал: «Судьба языка не может зависеть от произвола того или другого лица. У языка есть хранитель надёжный и верный: это его же собственный дух, гений».

«Язык — орудие мышления. Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно», — писал А. Н. Толстой.

«Для интеллигентного человека, — утверждает А. Чехов, — дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать».

Цитата может быть приведена не с начала предложения.

Тургенев писал о родном языке: «…ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

Также цитату можно приводить не полностью, а на месте пропуска поставить многоточие.

«Быть может, и мы когда-нибудь дождёмся, что наши юристы, профессора и вообще должностные лица… не станут оправдываться тем, что они «не умеют» говорить», — писал А. Чехов в статье «Хорошая новость».

2. Цитата в виде косвенной речи.

Косвенная речь образует придаточную часть в составе сложноподчинённого предложения, в котором роль главной части играют авторские слова.

Ф. Ларошфуко считал, что «истинное красноречие — это умение сказать всё, что нужно, и не больше, чем нужно».

Предложение может быть построено также с помощью вводных конструкций.

По словам Д. Писарева, «неправильность употребления слов ведёт за собой ошибки в области мысли и потом в практике жизни».

3. Цитирование слова или выражения.

Цитируемое слово помещается в кавычки, при этом оно находится в структуре предложения, ставится в нужную для контекста форму.

Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на «развалину» (И. Тургенев. Ася).

4. Цитирование стихотворного отрывка.

Привлечённый отрывок из лирического произведения оформляется без кавычек, если соблюдена стихотворная строка. Другие знаки пунктуации соответствуют оформлению прямой речи.

О чувстве одиночества писал М. Лермонтов:

И скучно и грустно и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды…

Мне грустно и легко; печаль моя светла,

Печаль моя полна тобою, —

такие проникновенные строки пишет А. Пушкин.

Если стихотворная строка не соблюдается, то цитата оформляется в кавычках (в виде прямой или косвенной речи).

С. Есенин писал: «В первый раз я запел про любовь, // В первый раз отрекаюсь скандалить».

Меня поразили строки В. Маяковского, в которых лирический герой просил «в последнем крике выреветь // горечь обиженных жалоб».

5. Отсылка к номеру предложени(-я, -й).

Анализируя текст, можно не переписывать цитату, а указывать номер предложения, к которому обращаешься.

Пример из сочинения (9.1).

В предложении (13) автор использует метафору «горели щёки».

Ещё одно выразительное средство, которое помогает автору изобразить портрет персонажа — сравнение.

Пример из сочинений (9.2) и (9.3).

Предложение (32) подтверждает мысль о том, что герой дорожил дружбой.

Автор отмечает, что книги очень важны в жизни каждого из нас (предложение (21)).

В предложениях (12)–(14) автор перечисляет причины упадка культуры среди молодёжи.

Источники:

http://gramma.ru, портал «Культура письменной речи».

http://new.gramota.ru, портал «Грамота.ру».

http://old-rozental.ru, Д. Э. Розенталь. Справочник по русскому языку: орфография и пунктуация.