Характерные химические свойства простых веществ — металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия, переходных металлов — меди, цинка, хрома, железа

Простые вещества — металлы

С развитием производства металлов (простых веществ) и сплавов связано возникновение цивилизации (бронзовый век, железный век).

Начавшаяся примерно $100$ лет назад научно-техническая революция, затронувшая и промышленность, и социальную сферу, также тесно связана с производством металлов. На основе вольфрама, молибдена, титана и других металлов начали создавать коррозионностойкие, сверхтвердые, тугоплавкие сплавы, применение которых сильно расширило возможности машиностроения. В ядерной и космической технике из сплавов вольфрама и рения делают детали, работающие при температурах до $3000°С$; в медицине используют хирургические инструменты из сплавов тантала и платины, уникальной керамики на основе оксидов титана и циркония.

И, конечно же, мы не должны забывать, что в большинстве сплавов используют давно известный металл железо, а основу многих легких сплавов составляют сравнительно «молодые» металлы — алюминий и магний.

Сверхновыми стали композиционные материалы, представляющие, например, полимер или керамику, которые внутри (как бетон железными прутьями) упрочнены металлическими волокнами из вольфрама, молибдена, стали и других металлов и сплавов — все зависит от поставленной цели и необходимых для ее достижения свойств материала.

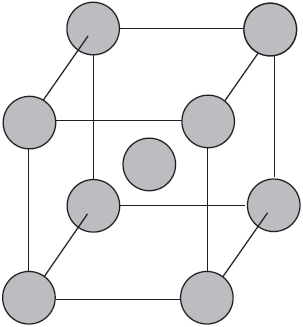

Вы уже имеете представление о природе химической связи в кристаллах металлов. Напомним на примере одного из них — натрия, как она образуется. На рисунке изображена схема кристаллической решетки натрия. В ней каждый атом натрия окружен восемью соседями. У атома натрия, как и у всех металлов, имеется много свободных валентных орбиталей и мало валентных электронов. Электронная формула атома натрия: $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{1}3p^{0}3d^{0}$, где $3s, 3p, 3d$ — валентные орбитали.

Единственный валентный электрон атома натрия $3s^1$ может занимать любую из девяти свободных орбиталей — $3s$ (одна), $3р$ (три) и $3d$ (пять), ведь они не очень отличаются по уровню энергии. При сближении атомов, когда образуется кристаллическая решетка, валентные орбитали соседних атомов перекрываются, благодаря чему электроны свободно перемещаются с одной орбитали на другую, осуществляя связь между всеми атомами кристалла металла.

Такую химическую связь называют металлической. Металлическую связь образуют элементы, атомы которых на внешнем слое имеют мало валентных электронов по сравнению с большим числом внешних энергетически близких орбиталей. Их валентные электроны слабо удерживаются в атоме. Электроны, осуществляющие связь, обобществлены и перемещаются по всей кристаллической решетке в целом нейтрального металла.

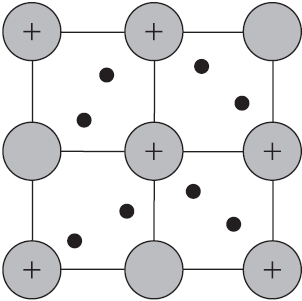

Веществам с металлической связью присущи металлические кристаллические решетки, которые обычно изображают схематически так, как показано на рисунке. Катионы и атомы металлов, расположенные в узлах кристаллической решетки, обеспечивают ее стабильность и прочность (обобществленные электроны изображены в виде черных маленьких шариков).

Металлическая связь — это связь в металлах и сплавах между атомионами металлов, расположенными в узлах кристаллической решетки, осуществляемая обобществленными валентными электронами.

Некоторые металлы кристаллизуются в двух или более кристаллических формах. Это свойство веществ — существовать в нескольких кристаллических модификациях — называют полиморфизмом.

Например, железо имеет четыре кристаллических модификации, каждая из которых устойчива в определенном температурном интервале:

- $α$ — устойчива до $768°С$, ферромагнитная;

- $β$ — устойчива от $768$ до $910°С$, неферромагнитная, т.е. парамагнитная;

- $γ$ — устойчива от $910$ до $1390°С$, неферромагнитная, т.е. парамагнитная;

- $δ$ — устойчива от $1390$ до $1539°С$ ($t°_{пл.} железа), неферромагнитная.

Олово имеет две кристаллические модификации:

- $α$ — устойчива ниже $13,2°С$ ($ρ=5,75 г/см^3$). Это серое олово. Оно имеет кристаллическую решетку типа алмаза (атомную);

- $β$ — устойчива выше $13,2°С$ ($ρ=6,55 г/см^3$). Это белое олово.

Белое олово — серебристо-белый очень мягкий металл. При охлаждении ниже $13,2°С$ он рассыпается в серый порошок, т.к. при переходе $β→α$ значительно увеличивается его удельный объем. Это явление получило название «оловянной чумы».

Конечно, особый вид химической связи и тип кристаллической решетки металлов должны определять и объяснять их физические свойства.

Каковы же они? Это металлический блеск, пластичность, высокая электрическая проводимость и теплопроводность, рост электрического сопротивления при повышении температуры, а также такие значимые свойства, как плотность, высокие температуры плавления и кипения, твердость, магнитные свойства.

Давайте попробуем объяснить причины, определяющие основные физические свойства металлов.

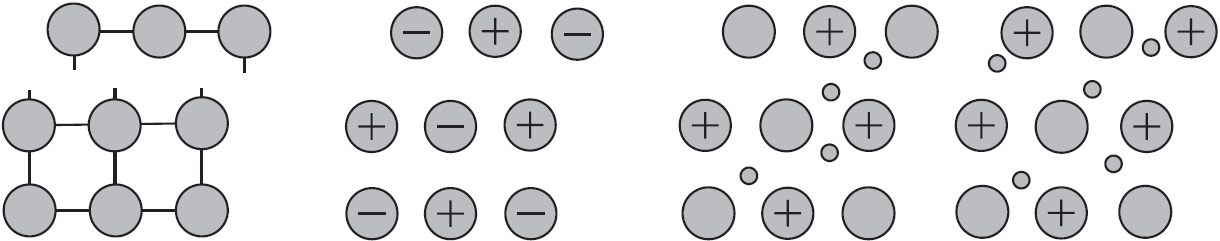

Почему металлы пластичны?

Механическое воздействие на кристалл с металлической кристаллической решеткой вызывает смещение слоев ион-атомов друг относительно друга, а так как электроны перемещаются по всему кристаллу, разрыв связей не происходит, поэтому для металлов характерна большая пластичность.

Аналогичное воздействие на твердое вещество с ковалентными связями (атомной кристаллической решеткой) приводит к разрыву ковалентных связей. Разрыв связей в ионной решетке приводит к взаимному отталкиванию одноименно заряженных ионов. По этому вещества с атомными и ионными кристаллическими решетками хрупкие.

Наиболее пластичные металлы — это $Au, Ag, Sn, Pb, Zn$. Они легко вытягиваются в проволоку, поддаются ковке, прессованию, прокатыванию в листы. Например, из золота можно изготовить золотую фольгу толщиной $0,003$ мм, а из $0,5$ г этого металла можно вытянуть нить длиной $1$ км.

Даже ртуть, которая, как вы знаете, при комнатной температуре жидкая, при низких температурах в твердом состоянии становится ковкой, как свинец. Не обладают пластичностью лишь $Bi$ и $Mn$, они хрупкие.

Почему металлы имеют характерный блеск, а также непрозрачны?

Электроны, заполняющие межатомное пространство, отражают световые лучи (а не пропускают, как стекло), причем большинство металлов в равной степени рассеивают все лучи видимой части спектра. Поэтому они имеют серебристо-белый или серый цвет. Стронций, золото и медь в большей степени поглощают короткие волны (близкие к фиолетовому цвету) и отражают длинные волны светового спектра, поэтому имеют светло-желтый, желтый и медный цвета.

Хотя на практике металл не всегда нам кажется светлым телом. Во-первых, его поверхность может окисляться и терять блеск. Поэтому самородная медь выглядит зеленоватым камнем. А во-вторых, и чистый металл может не блестеть. Очень тонкие листы серебра и золота имеют совершенно неожиданный вид — они имеют голубовато-зеленый цвет. А мелкие порошки металлов кажутся темно-серыми, даже черными.

Наибольшую отражательную способность имеют серебро, алюминий, палладий. Их используют при изготовлении зеркал, в том числе и в прожекторах.

Почему металлы имеют высокую электрическую проводимость и теплопроводны?

Хаотически движущиеся электроны в металле под воздействием приложенного электрического напряжения приобретают направленное движение, т. е. проводят электрический ток. При повышении температуры металла возрастают амплитуды колебаний находящихся в узлах кристаллической решетки атомов и ионов. Это затрудняет перемещение электронов, электрическая проводимость металла падает. При низких температурах колебательное движение, наоборот, сильно уменьшается и электрическая проводимость металлов резко возрастает. Вблизи абсолютного нуля сопротивление у металлов практически отсутствует, у большинства металлов появляется сверхпроводимость.

Следует отметить, что неметаллы, обладающие электрической проводимостью (например, графит), при низких температурах, наоборот, не проводят электрический ток из-за отсутствия свободных электронов. И только с повышением температуры и разрушением некоторых ковалентных связей их электрическая проводимость начинает возрастать.

Наибольшую электрическую проводимость имеют серебро, медь, а также золото, алюминий, наименьшую — марганец, свинец, ртуть.

Чаще всего с той же закономерностью, как и электрическая проводимость, изменяется теплопроводность металлов.

Она обусловлена большой подвижностью свободных электронов, которые, сталкиваясь с колеблющимися ионами и атомами, обмениваются с ними энергией. Происходит выравнивание температуры по всему куску металла.

Механическая прочность, плотность, температура плавления у металлов очень сильно отличаются. Причем с увеличением числа электронов, связывающих ион-атомы, и уменьшением межатомного расстояния в кристаллах показатели этих свойств возрастают.

Так, щелочные металлы ($Li, K, Na, Rb, Cs$), атомы которых имеют один валентный электрон, мягкие, с небольшой плотностью (литий — самый легкий металл с $ρ=0,53 г/см^3$) и плавятся при невысоких температурах (например, температура плавления цезия $29°С$). Единственный металл, жидкий при обычных условиях, — ртуть — имеет температуру плавления, равную $–38,9°С$.

Кальций, имеющий два электрона на внешнем энергетическом уровне атомов, гораздо более тверд и плавится при более высокой температуре ($842°С$).

Еще более прочной является кристаллическая решетка, образованная ионами скандия, который имеет три валентных электрона.

Но самые прочные кристаллические решетки, большие плотности и температуры плавления наблюдаются у металлов побочных подгрупп V, VI, VII, VIII групп. Это объясняется тем, что для металлов побочных подгрупп, имеющих неспаренные валентные электроны на d-подуровне, характерно образование очень прочных ковалентных связей между атомами, помимо металлической, осуществляемой электронами внешнего слоя с $s$-орбиталей.

Вспомните, что самый тяжелый металл — это осмий $Os$ с $ρ=22,5 г/см^3$ (компонент сверхтвердых и износостойких сплавов), самый тугоплавкий металл — это вольфрам $W$ с $t_{пл.}=3420°С$ (применяется для изготовления нитей накаливания ламп), самый твердый металл — это хром $Cr$ (царапает стекло). Они входят в состав материалов, из которых изготавливают металлорежущий инструмент, тормозные колодки тяжелых машин и др.

Металлы по-разному взаимодействуют с магнитным полем. Такие металлы, как железо, кобальт, никель и гадолиний выделяются своей способностью сильно намагничиваться. Их называют ферромагнетиками. Большинство металлов (щелочные и щелочноземельные металлы и значительная часть переходных металлов) слабо намагничиваются и не сохраняют это состояние вне магнитного поля — это парамагнетики. Металлы, выталкиваемые магнитным полем, — диамагнетики (медь, серебро, золото, висмут).

Напомним, что при рассмотрении электронного строения металлов мы разделили металлы на металлы главных подгрупп ($s-$ и $р-$элементы) и металлы побочных подгрупп (переходные $d-$ и $f-$элементы).

В технике принято классифицировать металлы по различным физическим свойствам:

а) плотности — легкие ($ρ < 5 г/см^3$) и тяжелые (все остальные);

б) температуре плавления — легкоплавкие и тугоплавкие.

Железо и его сплавы принято считать черными металлами, а все остальные — цветными.

Существуют классификации металлов по химическим свойствам.

Металлы с низкой химической активностью называют благородными (серебро, золото, платина и ее аналоги — осмий, иридий, рутений, палладий, родий).

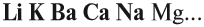

По близости химических свойств выделяют щелочные (металлы главной подгруппы I группы), щелочноземельные (кальций, стронций, барий, радий), а также редкоземельные металлы (скандий, иттрий, лантан и лантаноиды, актиний и актиноиды).

Атомы металлов сравнительно легко отдают валентные электроны и переходят в положительно заряженные ионы, т.е. окисляются. В этом, как вам известно, заключается главное общее свойство и атомов, и простых веществ — металлов.

Металлы в химических реакциях всегда восстановители. Восстановительная способность атомов простых веществ — металлов, образованных химическими элементами одного периода или одной главной подгруппы Периодической системы Д.И. Менделеева, изменяется закономерно.

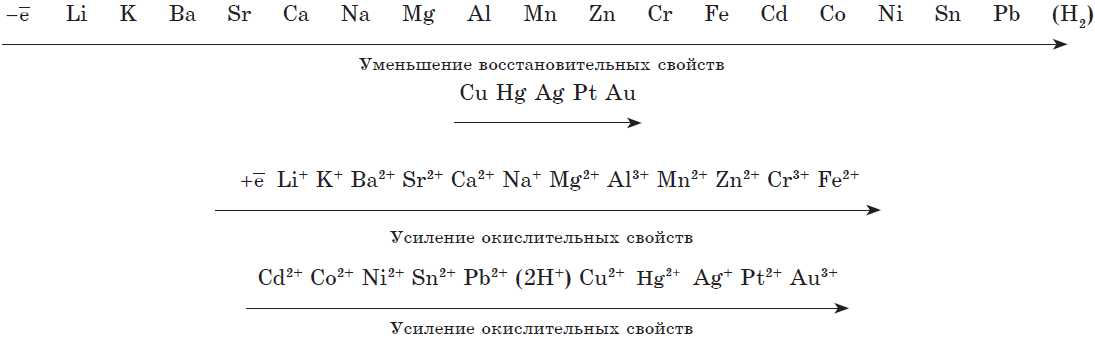

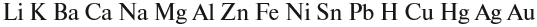

Электрохимический ряд напряжений металлов

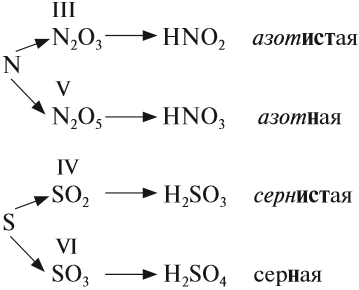

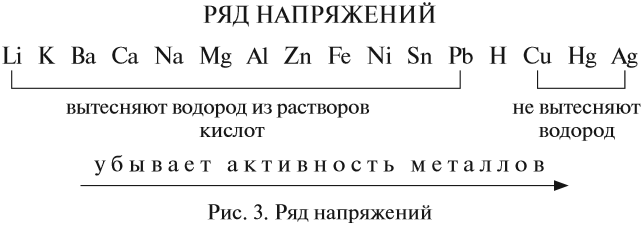

Восстановительную активность металла в химических реакциях, которые протекают в водных растворах, отражает его положение в электрохимическом ряду напряжений металлов.

На основании этого ряда напряжений можно сделать следующие важные заключения о химической активности металлов в реакциях, протекающих в водных растворах при стандартных условиях ($t=25°С, р=1 атм$):

- Чем левее стоит металл в этом ряду, тем более сильным восстановителем он является.

- Каждый металл способен вытеснять (восстанавливать) из солей в растворе те металлы, которые в ряду напряжений стоят после него (правее).

- Металлы, находящиеся в ряду напряжений левее водорода, способны вытеснять его из кислот в растворе.

Восстановительная активность металла, определенная по электрохимическому ряду, не всегда соответствует положению его в Периодической системе. Это объясняется тем, что при определении положения металла в ряду напряжений учитывают не только энергию отрыва электронов от отдельных атомов, но и энергию, затрачиваемую на разрушение кристаллической решетки, а также энергию, выделяющуюся при гидратации ионов.

Металлы, являющиеся самыми сильными восстановителями (щелочные и щелочноземельные), в любых водных растворах взаимодействуют прежде всего с водой.

Например, литий более активен в водных растворах, чем натрий (хотя по положению в Периодической системе $Na$ — более активный металл). Дело в том, что энергия гидратации ионов $Li^+$ значительно больше, чем энергия гидратации $Na^+$, поэтому первый процесс является энергетически более выгодным.

Рассмотрев общие положения, характеризующие восстановительные свойства металлов, перейдем к конкретным химическим реакциям.

Взаимодействие металлов с неметаллами

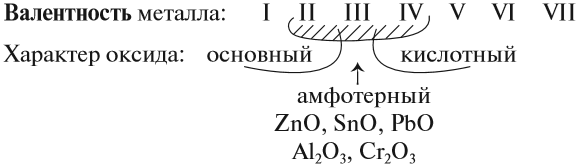

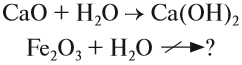

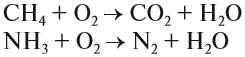

1. С кислородом большинство металлов образуют оксиды — основные и амфотерные. Кислотные оксиды переходных металлов, например оксид хрома (VI) $CrO_3$ или оксид марганца(VII) $Mn_2O_7$, не образуются при прямом окислении металла кислородом. Их получают косвенным путем.

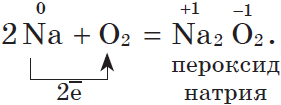

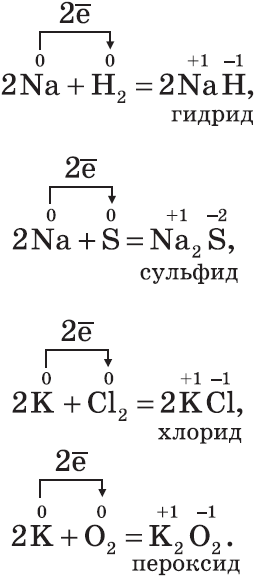

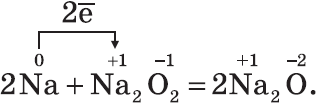

Щелочные металлы $Na, K$ активно реагируют с кислородом воздуха, образуя пероксиды:

Оксид натрия получают косвенным путем, при прокаливании пероксидов с соответствующими металлами:

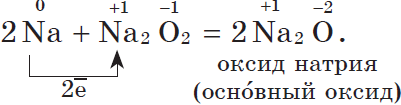

Литий и щелочноземельные металлы взаимодействуют с кислородом воздуха, образуя основные оксиды:

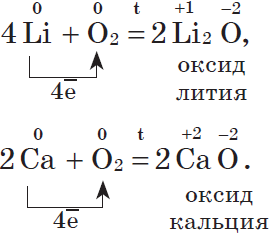

Другие металлы, кроме золота и платиновых металлов, которые вообще не окисляются кислородом воздуха, взаимодействуют с ним менее активно или при нагревании:

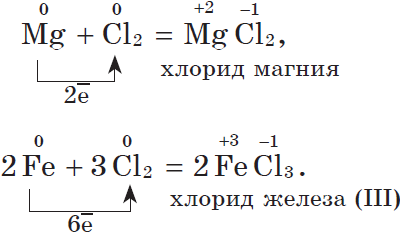

2. С галогенами металлы образуют соли галогеноводородных кислот, например:

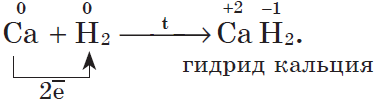

3. С водородом самые активные металлы образуют гидриды — ионные солеподобные вещества, в которых водород имеет степень окисления $–1$, например:

Многие переходные металлы образуют с водородом гидриды особого типа — происходит как бы растворение или внедрение водорода в кристаллическую решетку металлов между атомами и ионами, при этом металл сохраняет свой внешний вид, но увеличивается в объеме. Поглощенный водород находится в металле, по-видимому, в атомарном виде.

Существуют и гидриды металлов промежуточного характера.

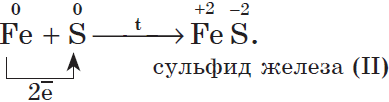

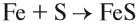

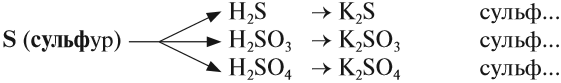

4. С серой металлы образуют соли — сульфиды, например:

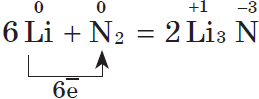

5. С азотом металлы реагируют несколько труднее, т.к. химическая связь в молекуле азота $N_2$ очень прочна; при этом образуются нитриды. При обычной температуре взаимодействует с азотом только литий:

Взаимодействие металов со сложными веществами

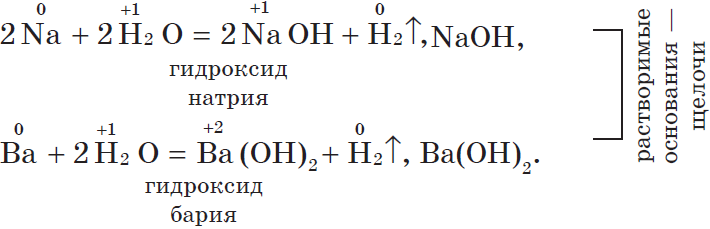

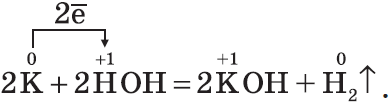

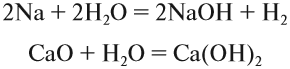

1. С водой. Щелочные и щелочноземельные металлы при обычных условиях вытесняют водород из воды и образуют растворимые основания — щелочи, например:

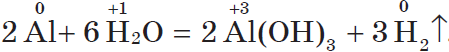

Другие металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода, тоже могут при определенных условиях вытеснять водород из воды. Но алюминий бурно взаимодействует с водой, только если удалить с его поверхности оксидную пленку:

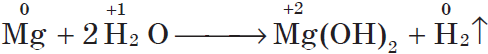

Магний взаимодействует с водой только при кипячении, при этом также выделяется водород:

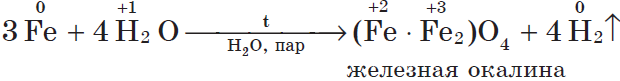

Если горящий магний внести в воду, то горение продолжается, т.к. протекает реакция: $2H_{2}+O_{2}=2H_2O$ (говорит водород). Железо взаимодействует с водой только в раскаленном виде:

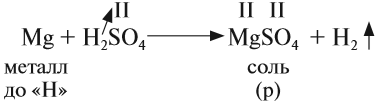

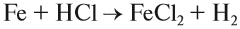

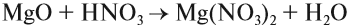

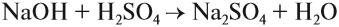

2. С кислотами в растворе ($HCl, H_2SO_{4(разб.)}, CH_3COOH$ и др., кроме $HNO_3$) взаимодействуют металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода. При этом образуются соль и водород.

Например:

$2Al↖{0}+6{H}↖{+1}Cl=2Al↖{+3}Cl_{3}+3{H_2}↖{0}↑,$

$2CH_3COO{H}↖{+1}+Mg↖{0}=Mg↖{+2}(CH_3COO)_2+{H_2}↖{0}↑$

А вот свинец (и некоторые другие металлы), несмотря на его положение в ряду напряжений (слева от водорода), почти не растворяется в разбавленной серной кислоте, т.к. образующийся сульфат свинца $PbSO_4$ нерастворим и создает на поверхности металла защитную пленку.

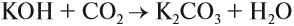

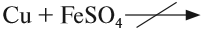

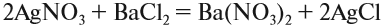

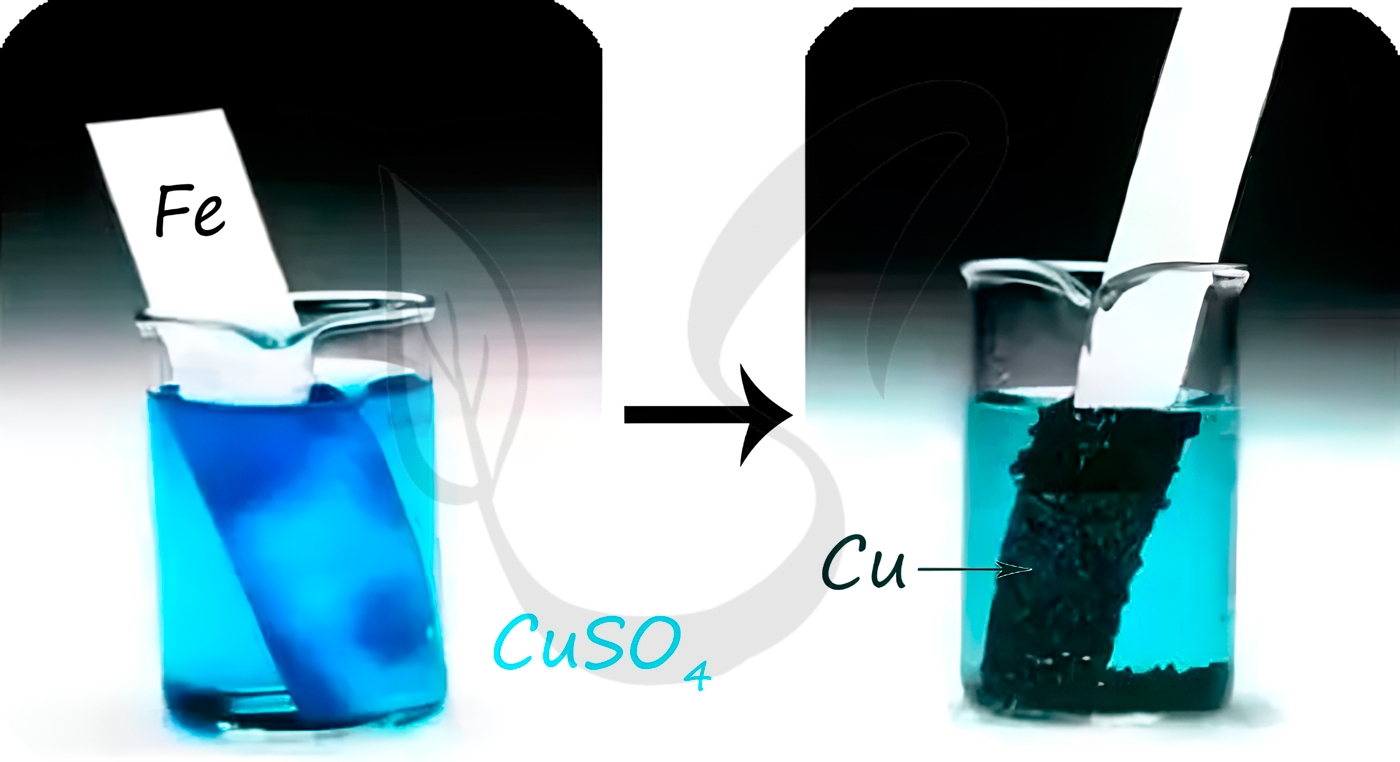

3. С солями менее активных металлов в растворе. В результате такой реакции образуется соль более активного металла и выделяется менее активный металл в свободном виде.

Например:

$Fe↖{0}+{Cu}↖{+2}SO_4=Fe↖{+2}SO_4+Cu↖{0}$

Нужно помнить, что реакция идет в тех случаях, когда образующаяся соль растворима. Вытеснение металлов из их соединений другими металлами впервые подробно изучил Н.Н. Бекетов — крупный русский физико-химик. Он расположил металлы по химической активности в «вытеснительный ряд», ставший прототипом ряда напряжений металлов.

4. С органическими веществами. Взаимодействие с органическими кислотами аналогично реакциям с минеральными кислотами. Спирты же могут проявлять слабые кислотные свойства при взаимодействии со щелочными металлами:

$2C_2H_5O{H}↖{+1}+2{Na}↖{0}→2C_2H_5O{Na}↖{+1}+{H_2}↖{0}↑$.

Аналогично реагирует и фенол:

$2C_6H_5O{H}↖{+1}+2{Na}↖{0}→2C_6H_5O{Na}↖{+1}+{H_2}↖{0}↑$.

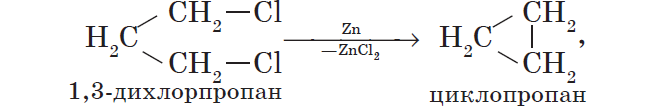

Металлы участвуют в реакциях с галогеналканами, которые используют для получения низших циклоалканов и для синтезов, в ходе которых происходит усложнение углеродного скелета молекулы (реакция А. Вюрца):

${2CH_3Cl}↙{хлорметан}+2Na→{C_2H_6}↙{этан}+2NaCl$

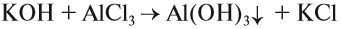

5. Со щелочами в растворе взаимодействуют металлы, гидроксиды которых амфотерны.

Например:

$2Al+2KOH+6{H_2}↖{+1}O=2K[Al↖{+3}(OH)_4]+3{H_2}↖{0}↑$.

6. Металлы могут образовывать друг с другом химические соединения, которые получили общее название интерметаллических соединений. В них чаще всего не проявляются степени окисления атомов, которые характерны для соединений металлов с неметаллами. Например:

$Cu_3Au, LaNi_5, Na_2Sb, Ca_3Sb_2$ и др.

Интерметаллические соединения обычно не имеют постоянного состава, химическая связь в них в основном металлическая. Образование этих соединений более характерно для металлов побочных подгрупп.

Химические свойства щелочных металлов ($Na, K$)

Щелочные металлы — это элементы главной подгруппы I группы Периодической системы. На внешнем энергетическом уровне атомы этих элементов содержат по одному электрону, находящемуся на большом удалении от ядра. Они легко отдают этот электрон, поэтому являются сильными восстановителями. Во всех соединениях щелочные металлы проявляют степень окисления $+1$. Все они типичные металлы, имеют серебристо-белый цвет, мягкие (режутся ножом), легкие и легкоплавкие. Активно взаимодействуют со всеми неметаллами:

Все щелочные металлы при взаимодействии с кислородом (исключение — $Li$) образуют пероксиды. В свободном виде щелочные металлы не встречаются из-за их высокой химической активности.

Оксиды — твердые вещества, имеют основные свойства. Их получают, прокаливая пероксиды с соответствующими металлами:

Гидроксиды $NaOH, KOH$ — твердые белые вещества, гигроскопичны, хорошо растворяются в воде с выделением теплоты, их относят к щелочам:

Соли щелочных металлов почти все растворимы в воде. Важнейшие из них: $Na_2CO_3$ — карбонат натрия; $Na_2CO_3·10H_2O$ — кристаллическая сода; $NaHCO_3$ — гидрокарбонат натрия, пищевая сода; $K_2CO_3$ — карбонат калия, поташ; $Na_2SO_4·10H_2O$ — глауберова соль; $NaCl$ — хлорид натрия, пищевая соль.

Химические свойства щелочноземельных металлов ($Ca, Mg$)

Кальций ($Ca$) является представителем щелочноземельных металлов, как называют элементы главной подгруппы II группы, но не все, а только начиная с кальция и вниз по группе. Это те химические элементы, которые, взаимодействуя с водой, образуют щелочи. Кальций на внеш нем энергетическом уровне содержит два электрона, степень окисления $+2$.

Физические и химические свойства кальция и его соединений представлены в таблице.

Магний ($Mg$) имеет такое же строение атома, как и кальций, степень его окисления также $+2$. Мягкий металл, но его поверхность на воздухе покрывается защитной пленкой, что немного снижает его химическую активность. Его горение сопровождается ослепительной вспышкой. $MgO$ и $Mg(OH)_2$ проявляют основные свойства. Хотя $Mg(OH)_2$ и малорастворим, но окрашивает раствор фенолфталеина в малиновый цвет.

Оксиды $MgO$ — твердые белые тугоплавкие вещества. В технике $CaO$ называют негашеной известью, а $MgO$ — жженой магнезией, их используют в производстве строительных материалов.

Реакция оксида кальция с водой сопровождается выделением теплоты и называется гашением извести, а образующийся $Ca(OH)_2$ — гашеной известью. Прозрачный раствор гидроксида кальция называется известковой водой, а белая взвесь $Ca(OH)_2$ в воде — известковым молоком.

Соли магния и кальция получают взаимодействием их с кислотами.

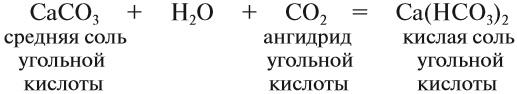

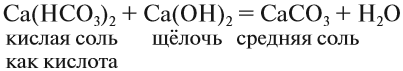

$CaCO_3$ — карбонат кальция, мел, мрамор, известняк. Применяется в строительстве. $MgCO_3$ — карбонат магния — применяется в металлургии для освобождения от шлаков. $CaSO_4·2H_2O$ — гипс. $MgSO_4$ — сульфат магния — называют горькой, или английской, солью, содержится в морской воде. $BaSO_4$ — сульфат бария — благодаря нерастворимости и способности задерживать рентгеновские лучи применяется в диагностике («баритовая каша») желудочно-кишечного тракта.

На долю кальция приходится $1,5%$ массы тела человека, $98%$ кальция содержится в костях.

Кальций и его соединения.

| Кальций | Оксид и гидроксид кальция | Соли кальция |

| 1. Серебристо-белый металл. 2. Активный металл, окисляется простыми веществами — неметаллами: $2Ca+O_2=2CaO$ $Ca+Cl_2=CaCl_2$ $Ca+S=CaS$ $Ca+H_2=CaH_2$ 3. Вытесняет водород из воды: $Ca+2H_2O=Ca(OH)_2+H_2↑$ 4. Вытесняет металлы из их оксидов (кальциотермия): $2Ca+ThO_2=Th+2CaO$ Получение Разложение электрическим током расплава хлорида кальция: $CaCl_2=Ca+Cl_2↑$ |

1. Порошки белого цвета. 2. Оксид кальция (негашеная известь) проявляет свойства основного оксида: а) взаимодействует с водой с образованием основания: $CaO+H_2O=Ca(OH)_2$ б) взаимодействует с кислотными оксидами: $CaO+SiO_2=CaSiO_3$ 3. Гидроксид кальция проявляет свойства сильного основания: $Ca(OH)_2=Ca^{2+}+2OH^{–}$ $Ca(OH)_2+CO_2=CaCO_3↓+H_2O$; $Ca(OH)_2+Ca(HCO_3)_2=2CaCO_3↓+2H_2O$$ Получение 1. Оксида — обжиг известняка: $CaCO_3=CaO+CO_2↑$ 2. Гидроксида — гашение негашеной извести: $CaO+H_2O=Ca(OH)_2$ |

1. Образует нерастворимый карбонат: $Ca^{2+}+CO_3^{2−}=CaCO_3↓$ и растворимый гидрокарбонат: $CaCO_{3(кр)}+CO_2+H_2O=Ca(HCO_3)_{2(р-р)}$ 2. Образует нерастворимый фосфат: $3Сa_{2+}+2PO_4^{3−}=Ca_3(PO_4)_2↓$ и растворимый дигидрофосфат: $Ca_3(PO_4)_{2(кр)}+4H_3PO_4=3Ca(H_2PO_4)_{2(р-р)}$ 3. Гидрокарбонат разлагается при кипячении или испарении раствора: $Ca(HCO_3)_2=CaCO_3↓+CO_2↑+H_2O$ 4. Обожженный природный гипс: $CaSO_4·2H_2O=CaSO_4·0,5H_2O+1,5H_2O$ затвердевает при взаимодействии с водой, снова образуя кристаллогидрат: $CaSO_4·0,5H_2O+1,5H_2O=CaSO_4·2H_2O$ |

Химические свойства алюминия

Алюминий ($Al$) — элемент главной подгруппы III группы Периодической системы. У него на внешнем энергетическом уровне три электрона, которые алюминий легко отдает при химических взаимодействиях. У атомов алюминия восстановительные свойства выражены ярче, чем у бора, т.к. у алюминия имеется промежуточный слой с восемью электронами ($2e↖{-}; 8e↖{-}; 3e↖{-}$), который препятствует притяжению электронов к ядру. Алюминий имеет степень окисления $+3$.

Алюминий — серебристо-белый металл, $t°_{пл}=660°С$. Это самый распространенный металл земной коры, обладает высокой коррозионной стойкостью. Малая плотность алюминия ($2,7 г/{см^3}$) в сочетании с высокой прочностью и пластичностью его сплавов делают алюминий незаменимым в самолетостроении. Высокая электропроводность алюминия (в $1.6$ раза меньше, чем у меди) позволяет заменять медные провода более легкими — алюминиевыми.

Высокая химическая активность алюминия используется в алюминотермии, с помощью которой получают хром, ванадий, титан и другие металлы.

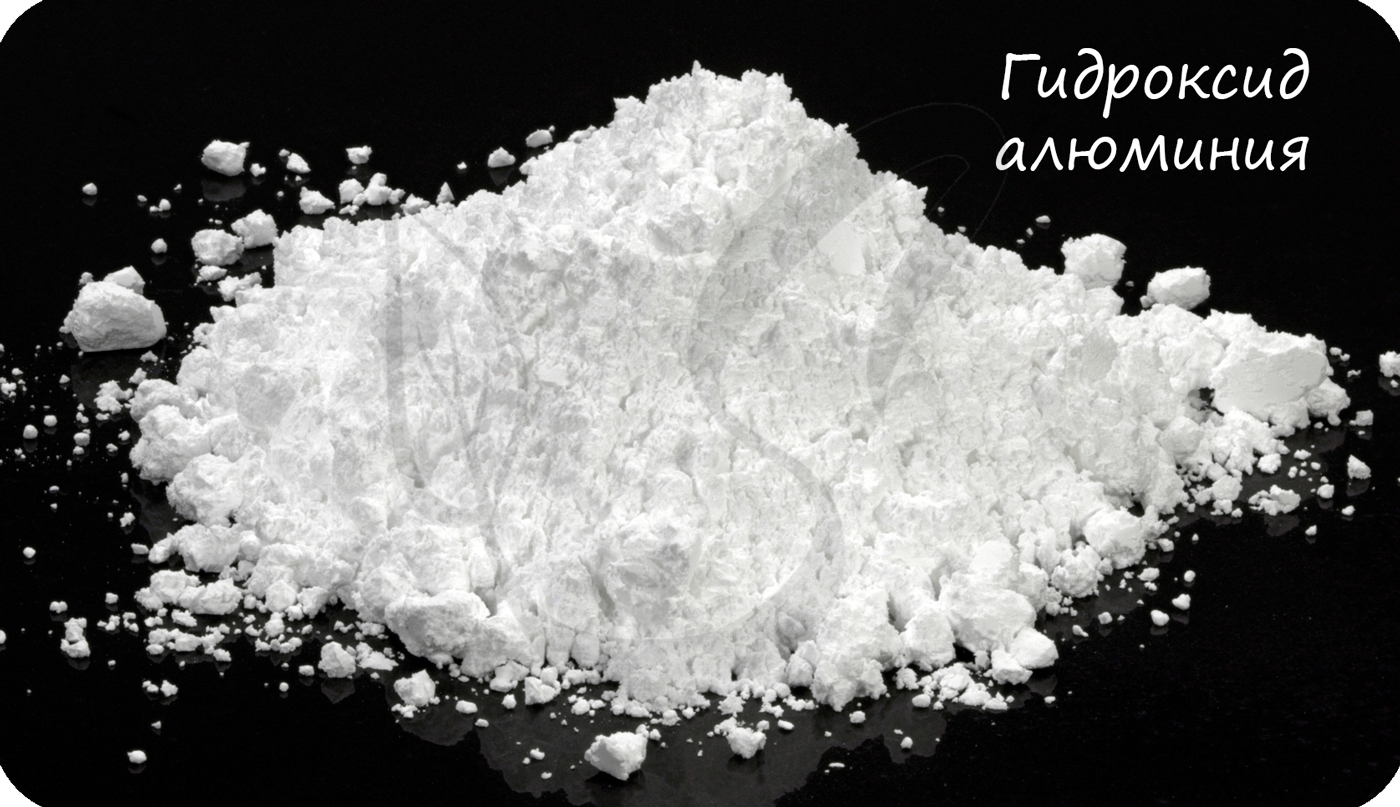

Прочность химической связи в оксиде $Al_2O_3$ обуславливает его механическую прочность, твердость. $Al_2O_3$ — корунд, абразивный материал. Искусственный рубин — $Al_2O_3$ с добавлением оксида хрома. Химические свойства алюминия и его соединений обобщены в таблице.

Алюминий и его соединения.

| Алюминий | Соединения алюминия | |

| Оксид алюминия | Гидроксид алюминия | |

| 1. Серебристо-белый легкий металл. 2. Окисляется на воздухе с образованием защитной пленки: $4Al+3O_2=2Al_2O_3$ 3. Вытесняет водород из воды: $2Al+6H_2O=2Al(OH)_3↓+3H_2↑$ 4. Взаимодействует с кислотами: $2Al^{0}+6H^{+}=2Al^{3+}+3H_2^0{↑}$ 5. Взаимодействует с водным раствором щелочи: $2Al+2H_2O+2NaOH=2NaAlO_2+3H_2{↑}$ 6. Вытесняет металлы из их оксидов (алюминотермия): $8Al+3Fe_3O_4=9Fe+4Al_2O_3+Q$ Получение Разложение электрическим током расплава оксида алюминия (в криолите): $2Al_2O_3=4Al+3O_2{↑}–3352 кДж$ |

1. Очень твердый порошок белого цвета 2. Амфотерный оксид, взаимодействует: а) с кислотами: $Al_2O_3+6H^{+}=2Al^{3+}+3H_2O$ б) со щелочами: $Al_2O_3+2OH^{–}=2AlO_2^{−}+H_2O$ Образуется: а) при окислении или горении алюминия на воздухе: $4Al+3O_2=2Al_2O_3$ б) в реакции алюминотермии: $2Al+Fe_2O_3=Al_2O_3+2Fe$; в) при термическом разложении гидроксида алюминия: $2Al(OH)_3=Al_2O_3+3H_2O$ |

1. Белый нерастворимый в воде порошок. 2. Проявляет амфотерные свойства, взаимодействует: а) с кислотами: $Al(OH)_3+3HCl=AlCl_3+3H_2O$ $Al(OH)_3+3H^{+}=Al^{3+}+3H_2O$ б) со щелочами: $Al(OH)_3+NaOH=NaAlO_2+2H_2O$ $Al(OH)_3+OH^{–}=AlO_2^{−}+2H_2O$ 3. Разлагается при нагревании: $2Al(OH)_3=Al_2O_3+3H_2O$ Образуется при: а) взаимодействии растворов солей алюминия с растворами щелочей (без избытка): $Al^{3+}+3OH^{–}=Al(OH)_3↓$ б) взаимодействии алюминатов с кислотами (без избытка): $AlO_2^{−}+H^{+}+H_2O=Al(OH)_3↓$ Соли алюминия в водных растворах гидролизуются: $Al^{3+}+H_2O⇄AlOH^{2+}+H^{+}$ $AlOH^{2+}+H_2O⇄Al(OH)_2^{+}+H^{+}$ $Al(OH)_2^{+}+H_2O⇄Al(OH)_{3}+H^{+}$ |

Химические свойства меди

Медь ($Cu$) — элемент побочной подгруппы первой группы. Электронная формула: ($…3d^{10}4s^1$). Десятый d-электрон атома меди подвижный, т. к. переместился с $4s$-подуровня. Медь в соединениях проявляет степени окисления $+1(Cu_2O)$ и $+2(CuO)$.

Медь — мягкий, блестящий металл, имеющий красную окраску, ковкий и обладает хорошими литейными качествами, хороший тепло- и электропроводник. Температура плавления $1083°С$.

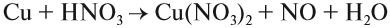

Как и другие металлы побочной подгруппы I группы Периодической системы, медь стоит в ряду активности правее водорода и не вытесняет его из кислот, но реагирует с кислотами-окислителями:

$Cu+2H_2SO_{4(конц.)}=CuSO_4+SO_2↑+2H_2O$;

$Cu+4HNO_{3(конц.)}=Cu(NO_3)_2+2NO_2↑+2H_2O$.

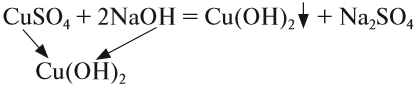

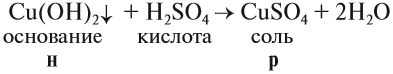

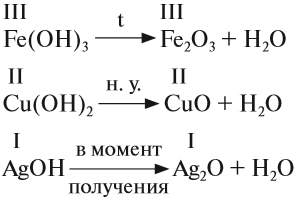

Под действием щелочей на растворы солей меди выпадает осадок слабого основания голубого цвета — гидроксида меди (II), который при нагревании разлагается на основный оксид $CuO$ черного цвета и воду:

$Cu^{2+}+2OH^{–}=Cu(OH)_2↓; Cu(OH)_2 {→}↖{t°} CuO+H_2O$

Химические свойства цинка

Цинк ($Zn$) — элемент побочной подгруппы II группы. Его электронная формула следующая: ($…3d^{10}4s^2$). Так как в атомах цинка предпоследний $d-$подуровень полностью завершен, то цинк в соединениях проявляет степень окисления $+2$.

Цинк — металл серебристо-белого цвета, практически не изменяющийся на воздухе. Обладает коррозионной стойкостью, что объясняется наличием на его поверхности оксидной пленки.

Цинк — один из активнейших металлов, при повышенной температуре реагирует с простыми веществами:

$Zn+Cl_2→↖{t°}ZnCl_2$,

$2Zn+O_2→↖{t°}2ZnO$,

$Zn+S→↖{t°}ZnS$.

Цинк вытесняет водород из кислот:

$Zn+2Н^{+}=Zn^{2+}+H_2↑$

Гидроксид цинка амфотерен, т. е. проявляет свойства и кислоты, и основания. При постепенном приливании

|

.металл |

неметалл |

вода |

Кисл..оксид |

Осн.оксид |

Амф..оксид |

кислота |

Нерас.основание/ |

Щелочь(основание) |

Амф.гидроксид |

соль |

|

|

металл |

——— |

1.соль/Fe+Cl2-FeCl3/ 2.оксид;гидрид(только Но!/щел.ме.первой |

1.акт.ме=щелочь+H2 2.ср.акт.ме=основ.окcид+H2)при |

————но CO2+Mg(Zn)=MgO+CO |

—————- |

——————но |

!!! =СОЛЬ+H2если 1/щел.ме. нельзя!/ 2/ но! HNO3 и к.H2SO4реагирует |

——— |

————- |

———— |

= |

|

неметалл |

+смотри↑ |

1.оксиды 2.водородные |

—————ноCl2+H2O=HCl+HClO |

———но!CO2+C=2CO/ SiО2 + 2С → Si + 2СО. |

———-но 1.Осн.оксид 2.карботермияZnO+C=Zn+CO |

———-—- |

———но!-S+k.HNO3=H2SO4+6NO2+2H2O/ С + к.2H2SО4 → СО2 + |

———— |

Но!на холоде: Cl2 + 2NaOH = NaClO + NaCl + H2O, при нагревании: 3Cl2 (Cl2—Br2 также как |

———— |

————но Более |

|

Кислоксид |

————но CO2+Mg(Zn)=MgO+CO |

—- но!CO2+C=2CO/ SiО2 + 2С → Si + 2СО. |

=кислота/но! |

————— |

=соль |

=соль/но |

——— |

———— |

= соь =кислая |

=соль+H2O |

—-но |

|

металл |

неметалл |

вода |

Кисл.окид |

Осн.оксид |

Амф.оксид |

кислота |

Нер.основание |

Щелочь/основание/ |

Амф.гидроксид |

соль |

|

|

Основ.оксид |

—- |

—— ————но 1.Осн.оксид 2.карботермияZnO+C=Zn+CO |

=щелочь/но |

=соль |

————— |

=двойная Li2O+Al2O3=2LiAlO2 |

=соль |

——————- |

=двойная соль (NaAlO2+H2O)если |

— |

|

|

кислота |

+ + |

———— но!-S+k.HNO3=H2SO4+6NO2+2H2O/ С + к.2H2SО4 → СО2 + |

————- |

————— |

=соль |

=соль+H2O |

———- |

= Соль |

= Соль |

= Соль |

=Соль+кислота/если |

|

Щелочь(основание) |

— |

————— |

————— |

= соь =кислая |

————— |

+H2o=Na2⌠Zn(OH)4⌡комплексная |

=соль+H2O |

————— |

——————— |

=компл.соль.Al(OH)3+NaOH=Na⌠Al(OH)4⌡в |

=нерастворимое сред.активный/ |

|

металл |

неметалл |

вода |

Кисл.оксид |

Осн.оксид |

Амф.оксид |

кислота |

Нер.основание |

щелочь |

Амф.гидроксид |

соль |

|

|

соль |

СОЛЬ+МЕ/.если |

——но |

но иногда |

————- |

———— |

————— |

=Соль+кислота/если |

————- |

=нерастворимое сред.активный/ |

————- |

=соль(нераст.)+соль/исходные |

|

.Нагревание |

— |

—- |

ток=H2+O2 |

—— |

—— |

Угольная.сернистая. |

=осн.оксид+вода |

——————но |

=осн.оксид+вода |

Карбонаты.сульфиты.силикаты |

NH4NO3—N2O+2H2O

3I2+6NaOH = NaIO3+5NaI+3H2O

3s+6NaOH = Na2SO3+2Na2S+3H2O P4+3NaOH+3H2O = 3NaH2PO3+PH3 /P4-белый

фосфор/

Si+2NaOH+H2O = Na2SiO3+2H2

(H2; O2; N2; C)——НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ!

Download Article

Download Article

Inorganic chemistry is the branch of chemistry dealing with the study of inorganic compounds (compounds without carbon), their properties, and their reactions with other compounds.[1]

Students usually find it difficult to excel in this subject because of the complexity of chemical equations and reactions. The best way to truly excel in inorganic chemistry is to devote time and energy to truly understand each fundamental concept before moving on to more complex ones.

-

1

Investigate the atom and its atomic structure. Being a branch of chemistry, inorganic chemistry requires that you understand the basic structure of an atom and the properties that arise from this structure. Knowing atomic structure and the way in which atoms can interact with each other is essential to excelling in inorganic chemistry.[2]

- Have a firm knowledge and understanding of atomic mass, electron configuration, atomic number, protons, neutrons, electrons, etc.

-

2

Memorize the periodic table. This may seem a little crazy, but memorizing the periodic table will help you have a fundamental understanding of the elements, how they’re arranged, and how they interact with each other. Knowing the group and period of an element gives you information about its structure, electron shells, valence electrons, and reactivity with other elements.[3]

- The columns of the periodic table are called “groups” while the rows are called “periods.”

- The table is split up into metals and non-metals.[4]

- Knowing the chemical symbol of an element will also help you when working with inorganic equations.

Advertisement

-

3

Understand chemical bonding of elements. The types of bonds that form between elements affect how a compound will react with other compounds. There are two main types of chemical bonding: ionic and covalent. Ionic bonds form when an electron is transferred from one atom to another while covalent bonds result from two atoms sharing an electron.[5]

- There are also attractive forces that allow for weak bonding between molecules called hydrogen bonds and van der Waals interactions.

- Bonding specifically between metal ions is referred to as metallic bonding.

-

4

Practice problems with all types of chemical reactions. Redox reactions, combustion, acid-base reactions, and decomposition are all types of reactions that you will see when working with inorganic chemistry. A good way to learn them is to understand the context in which these reactions are written.

- In books, many reactions are written for the same element to illustrate its chemical properties. Once you understand the basic concept, the rest should fall into place.

- Don’t forget to balance your reactions.[6]

-

5

Learn about coordination chemistry. A coordination compound forms when a molecule has a metal center and is bound to a ligand such as another atom, ion, or molecule that donates an electron to the metal. These compounds have properties different from that of the properties of each individual atom that comprises it.[7]

- The ligand and the complex geometries that result in these complexes are an important aspect of inorganic chemistry that must be mastered.

Advertisement

-

1

Reframe your thinking about inorganic chemistry. Stop thinking that you have to study only because you have to pass an exam or give a presentation. Learning this subject will undoubtedly help you in Organic and Physical Chemistry too as many concepts taught here are used in these fields as well. Additionally, inorganic chemistry is an essential building block for a career in medicine or chemical engineering.

- Find the fun in inorganic chemistry. Try to apply some of the concepts to the real world and solve real problems with what you’re learning.[8]

- Find the fun in inorganic chemistry. Try to apply some of the concepts to the real world and solve real problems with what you’re learning.[8]

-

2

Read your syllabus and prepare a study plan. At the beginning of the course, read through the syllabus and figure out how much time you think you will need to study inorganic chemistry each week. Read the corresponding chapters of the textbook before class.[9]

- Write up a study plan that designates certain topics to specific days of the week for study. Spreading out the studying over time will help you avoid cramming for the exam later.[10]

- Write up a study plan that designates certain topics to specific days of the week for study. Spreading out the studying over time will help you avoid cramming for the exam later.[10]

-

3

Designate regular time to this subject. The key to learning any subject is to study it regularly. Set aside an hour each day or maybe two hours every other day to focus specifically on inorganic chemistry. Read your textbook, answer practice problems, and use online resources to increase your understanding of the subject.

- Choose a time of day where you are most alert. If inorganic chemistry is the subject you struggle with the most, study it first so you are not too tired by other subjects.[11]

- Choose a time of day where you are most alert. If inorganic chemistry is the subject you struggle with the most, study it first so you are not too tired by other subjects.[11]

-

4

Study your lecture notes after each class session. You should review everything, paying special attention to concepts you found confusing. Look for areas where you have gaps so that you can follow-up on them before you get behind.

- If your instructor allows it, record the lectures so that you have all of the information. You should still take notes, however, as this will help you retain the information better.

-

5

Form a study group so that you can learn with others. Your study group will help keep you accountable to your study commitments. You’ll also be able to help each other better understand the material. You can solidify the information you know by teaching it to others, or you can have your gaps in knowledge filled in by the other people in your group.

- Choose a location for studying that will promote learning, such as the library.

-

6

Do lots of practice problems. Much of chemistry involves chemical reactions and determining how certain compounds will react with each other. The best way to master this subject is to do lots of practice problems of all types of reactions until you have a firm understanding of each one.[12]

- Redo your homework assignments, answer questions in the back of the book, and seek out more problems online.

-

7

Attend office hours. Your professor will have office hours at least once a week. Go to them and ask any questions you may have about the subject or the homework assignments. Office hours are specifically for you to have one-on-one time with your professor to discuss concepts that you didn’t fully understand during the lecture. Take advantage of them!

- If your professor’s office hours conflict with another one of your courses, ask your professor about scheduling another time to meet up and ask questions.

Advertisement

Add New Question

-

Question

How do I memorize inorganic chemical reactions?

MirsadaZ

Community Answer

First understand what happens in each reaction and be able to explain it with words. Then just write and balance it.

-

Question

How can I make potassium permaganate?

Potassium permanganate is commercially prepared by mixing solution of KOH and powdered manganese oxide, with oxidizing agents like potassium chlorate. The mixture is boiled evaporated and the residue is heated in iron pans until it has acquired a pasty consistency.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

Video

References

About This Article

Article SummaryX

To excel in inorganic chemistry, start by writing a study plan that sets out regular slots for each topic so you don’t fall behind or feel rushed at exam time. When planning your study, give yourself sufficient time to understand the reactions and concepts, and if it’s a hard subject for you, try to choose times when you’re most alert, like early morning or before dinner. During study time, read your textbook and lecture notes, answer practice problems, and use online resources to help you learn and review. Since inorganic chemistry involves working out how certain compounds react with each other, do lots of practice problems on all types of reactions to find out what you still need to learn. You can do this by redoing homework assignments, answering questions from your textbook and looking for online practice tests. For more tips, including how to memorize inorganic chemistry basics, scroll down!

Did this summary help you?

Thanks to all authors for creating a page that has been read 64,472 times.

Did this article help you?

Download Article

Download Article

Inorganic chemistry is the branch of chemistry dealing with the study of inorganic compounds (compounds without carbon), their properties, and their reactions with other compounds.[1]

Students usually find it difficult to excel in this subject because of the complexity of chemical equations and reactions. The best way to truly excel in inorganic chemistry is to devote time and energy to truly understand each fundamental concept before moving on to more complex ones.

-

1

Investigate the atom and its atomic structure. Being a branch of chemistry, inorganic chemistry requires that you understand the basic structure of an atom and the properties that arise from this structure. Knowing atomic structure and the way in which atoms can interact with each other is essential to excelling in inorganic chemistry.[2]

- Have a firm knowledge and understanding of atomic mass, electron configuration, atomic number, protons, neutrons, electrons, etc.

-

2

Memorize the periodic table. This may seem a little crazy, but memorizing the periodic table will help you have a fundamental understanding of the elements, how they’re arranged, and how they interact with each other. Knowing the group and period of an element gives you information about its structure, electron shells, valence electrons, and reactivity with other elements.[3]

- The columns of the periodic table are called “groups” while the rows are called “periods.”

- The table is split up into metals and non-metals.[4]

- Knowing the chemical symbol of an element will also help you when working with inorganic equations.

Advertisement

-

3

Understand chemical bonding of elements. The types of bonds that form between elements affect how a compound will react with other compounds. There are two main types of chemical bonding: ionic and covalent. Ionic bonds form when an electron is transferred from one atom to another while covalent bonds result from two atoms sharing an electron.[5]

- There are also attractive forces that allow for weak bonding between molecules called hydrogen bonds and van der Waals interactions.

- Bonding specifically between metal ions is referred to as metallic bonding.

-

4

Practice problems with all types of chemical reactions. Redox reactions, combustion, acid-base reactions, and decomposition are all types of reactions that you will see when working with inorganic chemistry. A good way to learn them is to understand the context in which these reactions are written.

- In books, many reactions are written for the same element to illustrate its chemical properties. Once you understand the basic concept, the rest should fall into place.

- Don’t forget to balance your reactions.[6]

-

5

Learn about coordination chemistry. A coordination compound forms when a molecule has a metal center and is bound to a ligand such as another atom, ion, or molecule that donates an electron to the metal. These compounds have properties different from that of the properties of each individual atom that comprises it.[7]

- The ligand and the complex geometries that result in these complexes are an important aspect of inorganic chemistry that must be mastered.

Advertisement

-

1

Reframe your thinking about inorganic chemistry. Stop thinking that you have to study only because you have to pass an exam or give a presentation. Learning this subject will undoubtedly help you in Organic and Physical Chemistry too as many concepts taught here are used in these fields as well. Additionally, inorganic chemistry is an essential building block for a career in medicine or chemical engineering.

- Find the fun in inorganic chemistry. Try to apply some of the concepts to the real world and solve real problems with what you’re learning.[8]

- Find the fun in inorganic chemistry. Try to apply some of the concepts to the real world and solve real problems with what you’re learning.[8]

-

2

Read your syllabus and prepare a study plan. At the beginning of the course, read through the syllabus and figure out how much time you think you will need to study inorganic chemistry each week. Read the corresponding chapters of the textbook before class.[9]

- Write up a study plan that designates certain topics to specific days of the week for study. Spreading out the studying over time will help you avoid cramming for the exam later.[10]

- Write up a study plan that designates certain topics to specific days of the week for study. Spreading out the studying over time will help you avoid cramming for the exam later.[10]

-

3

Designate regular time to this subject. The key to learning any subject is to study it regularly. Set aside an hour each day or maybe two hours every other day to focus specifically on inorganic chemistry. Read your textbook, answer practice problems, and use online resources to increase your understanding of the subject.

- Choose a time of day where you are most alert. If inorganic chemistry is the subject you struggle with the most, study it first so you are not too tired by other subjects.[11]

- Choose a time of day where you are most alert. If inorganic chemistry is the subject you struggle with the most, study it first so you are not too tired by other subjects.[11]

-

4

Study your lecture notes after each class session. You should review everything, paying special attention to concepts you found confusing. Look for areas where you have gaps so that you can follow-up on them before you get behind.

- If your instructor allows it, record the lectures so that you have all of the information. You should still take notes, however, as this will help you retain the information better.

-

5

Form a study group so that you can learn with others. Your study group will help keep you accountable to your study commitments. You’ll also be able to help each other better understand the material. You can solidify the information you know by teaching it to others, or you can have your gaps in knowledge filled in by the other people in your group.

- Choose a location for studying that will promote learning, such as the library.

-

6

Do lots of practice problems. Much of chemistry involves chemical reactions and determining how certain compounds will react with each other. The best way to master this subject is to do lots of practice problems of all types of reactions until you have a firm understanding of each one.[12]

- Redo your homework assignments, answer questions in the back of the book, and seek out more problems online.

-

7

Attend office hours. Your professor will have office hours at least once a week. Go to them and ask any questions you may have about the subject or the homework assignments. Office hours are specifically for you to have one-on-one time with your professor to discuss concepts that you didn’t fully understand during the lecture. Take advantage of them!

- If your professor’s office hours conflict with another one of your courses, ask your professor about scheduling another time to meet up and ask questions.

Advertisement

Add New Question

-

Question

How do I memorize inorganic chemical reactions?

MirsadaZ

Community Answer

First understand what happens in each reaction and be able to explain it with words. Then just write and balance it.

-

Question

How can I make potassium permaganate?

Potassium permanganate is commercially prepared by mixing solution of KOH and powdered manganese oxide, with oxidizing agents like potassium chlorate. The mixture is boiled evaporated and the residue is heated in iron pans until it has acquired a pasty consistency.

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

Video

References

About This Article

Article SummaryX

To excel in inorganic chemistry, start by writing a study plan that sets out regular slots for each topic so you don’t fall behind or feel rushed at exam time. When planning your study, give yourself sufficient time to understand the reactions and concepts, and if it’s a hard subject for you, try to choose times when you’re most alert, like early morning or before dinner. During study time, read your textbook and lecture notes, answer practice problems, and use online resources to help you learn and review. Since inorganic chemistry involves working out how certain compounds react with each other, do lots of practice problems on all types of reactions to find out what you still need to learn. You can do this by redoing homework assignments, answering questions from your textbook and looking for online practice tests. For more tips, including how to memorize inorganic chemistry basics, scroll down!

Did this summary help you?

Thanks to all authors for creating a page that has been read 64,472 times.

Did this article help you?

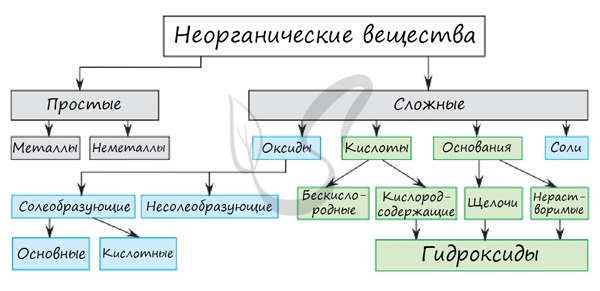

Неорганическая химия — раздел химии, изучающий строение и химические свойства неорганических веществ.

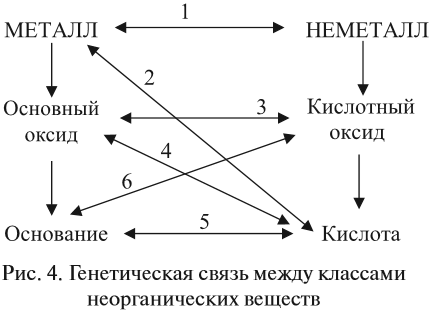

Среди простых веществ выделяют металлы и неметаллы. Среди сложных: оксиды, основания, кислоты и соли.

Классификация неорганических веществ построена следующим образом:

Большинство химических свойств мы изучим по мере продвижения по периодической таблице Д.И. Менделеева. В

этой статье мне хотелось бы подчеркнуть ряд принципиальных деталей, которые помогут в дальнейшем при изучении

химии.

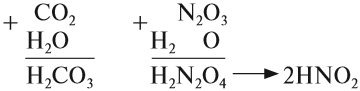

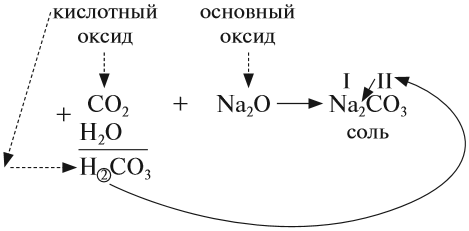

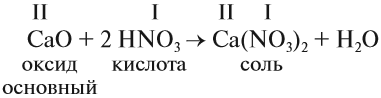

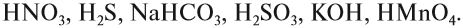

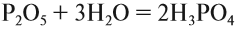

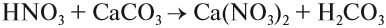

Оксиды

Все оксиды подразделяются на солеобразующие и несолеобразующие. Солеобразующие имеют соответствующие им основания и кислоты

(в той же степени окисления (СО)!) и охотно вступают в реакции солеобразования. К ним относятся, например:

- CuO — соответствует основанию Cu(OH)2

- Li2O — соответствует основанию LiOH

- FeO — соответствует основанию Fe(OH)2 (сохраняем ту же СО = +2)

- Fe2O3 — соответствует основанию Fe(OH)3 (сохраняем ту же СО = +3)

- P2O5 — соответствует кислоты H3PO4

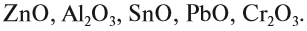

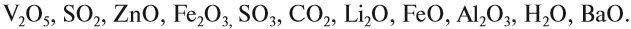

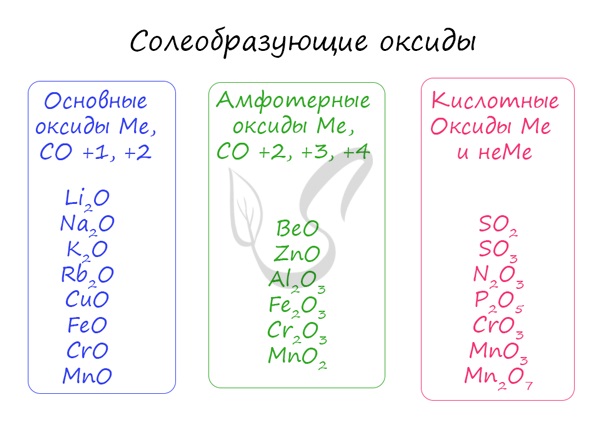

Солеобразующие оксиды, в свою очередь, делятся на основные, амфотерные и кислотные.

- Основные

- Амфотерные (греч. ἀμφότεροι — двойственный)

- Кислотные

- SO2 — H2SO3

- SO3 — H2SO4

- P2O5 — H3PO4

- N2O5 — HNO3

- NO2 — HNO2, HNO3

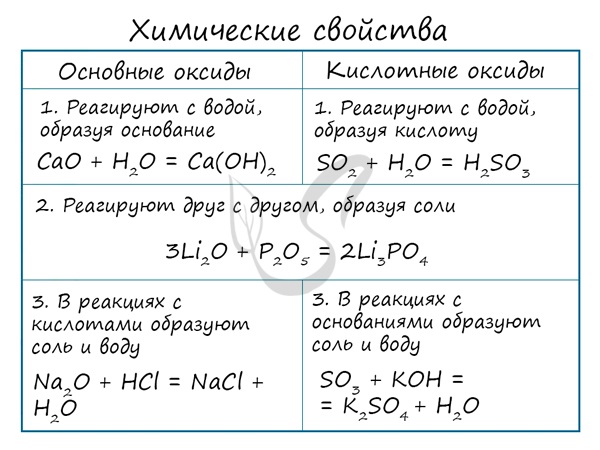

Основным оксидам соответствуют основания в той же СО. В химических реакциях основные оксиды проявляют основные свойства, образуются

исключительно металлами. Примеры: Li2O, Na2O, K2O, Rb2O CaO, FeO, CrO, MnO.

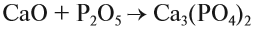

Основные оксиды взаимодействуют с водой с образованием соответствующего основания (реакцию идет, если основание растворимо) и с кислотными

оксидами и кислотами с образованием солей. Между собой основные оксиды не взаимодействуют.

Li2O + H2O → LiOH (основный оксид + вода → основание)

Li2O + P2O5 → Li3PO4 (осн. оксид + кисл. оксид = соль)

Li2O + H3PO4 → Li3PO4 + H2O (осн. оксид + кислота = соль + вода)

Здесь не происходит окисления/восстановления, поэтому сохраняйте исходные степени окисления атомов.

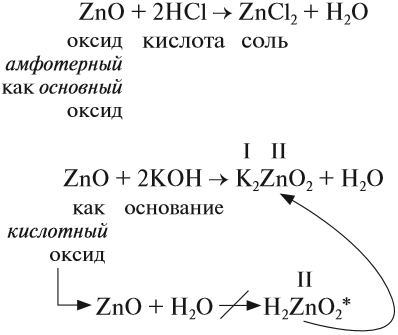

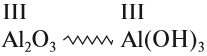

Эти оксиды действительно имеют двойственный характер: они проявляют как кислотные, так и основные свойства. Примеры: BeO, ZnO, Al2O3,

Fe2O3, Cr2O3, MnO2, PbO, PbO2, Ga2O3.

С водой они не взаимодействуют, так как продукт реакции, основание, получается нерастворимым. Амфотерные оксиды реагируют как с кислотами и

кислотными оксидами, так и с основаниями и основными оксидами.

Fe2O3 + K2O → (t) KFeO2 (амф. оксид + осн. оксид = соль)

ZnO + KOH + H2O → K2[Zn(OH)4] (амф. оксид + основание = комплексная соль)

ZnO + N2O5 → Zn(NO3)2 (амф. оксид + кисл. оксид = соль; СО азота сохраняется в ходе реакции)

Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O (амф. оксид + кислота = соль + вода; обратите внимание на то, что

СО Fe = +3 не меняется в ходе реакции)

Проявляют в ходе химических реакций кислотные свойства. Образованы металлами и неметаллами, чаще всего в высокой СО. Примеры: SO2,

SO3, P2O5, N2O3, NO2, N2O5, SiO2,

MnO3, Mn2O7.

Каждому кислотному оксиду соответствует своя кислота. Это особенно важно помнить при написании продуктов реакции: следует сохранять

степени окисления. Некоторым кислотным оксидам соответствует сразу две кислоты.

Кислотные оксиды вступают в реакцию с основными и амфотерными, реагируют с основаниями. Реакции между кислотными оксидами не характерны.

SO2 + Na2O → Na2SO3 (кисл. оксид + осн. оксид = соль; сохраняем СО S = +4)

SO3 + Li2O → Li2SO4 (кисл. оксид + осн. оксид = соль; сохраняем СО S = +6)

P2O5 + NaOH → Na3PO4 + H2O (кисл. оксид + основание = соль + вода)

При реакции с водой кислотный оксид превращается в соответствующую ему кислоту. Исключение SiO2 — не реагирует с водой,

так как продукт реакции — H2SiO3 является нерастворимой кислотой.

Mn2O7 + H2O → HMnO4 (сохраняем СО марганца +7)

SO3 + H2O → H2SO4 (сохраняем СО серы +6)

SO2 + H2O → H2SO3 (сохраняем СО серы +4)

Несолеобразующие оксиды — оксиды неметаллов, которые не имеют соответствующих им гидроксидов и не вступают в реакции солеобразования.

К таким оксидам относят:

- CO

- N2O

- NO

- SiO

- S2O

Реакции несолеобразующих оксидов с основаниями, кислотами и солеобразующими оксидов редки и не приводят к образованию солей.

Некоторые из несолеобразующих оксидов используют в качестве восстановителей:

FeO + CO → Fe + CO2 (восстановление железа из его оксида)

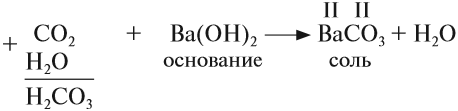

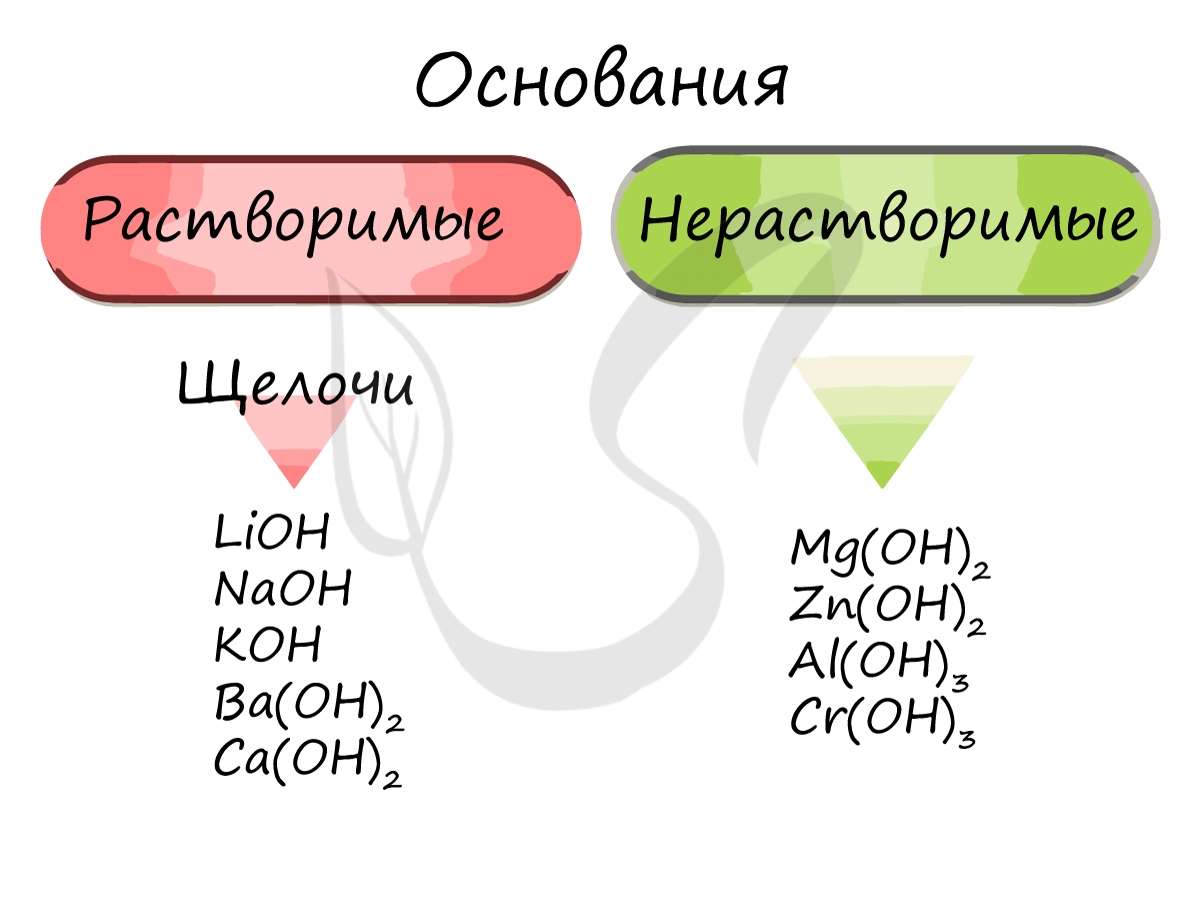

Основания

Основания — химические соединения, обычно характеризуются диссоциацией в водном растворе с образованием гидроксид-анионов.

Растворимые основания называются щелочами: NaOH, LiOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2.

Гидроксиды щелочных металлов (Ia группа) называются едкими: едкий натр — NaOH, едкое кали — KOH.

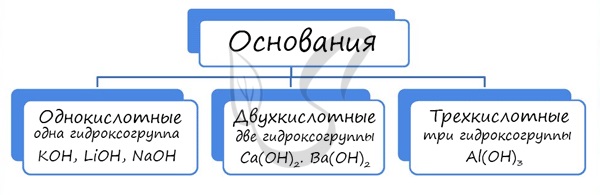

Основания классифицируются по количеству гидроксид-ионов в молекуле на одно-, двух- и трехкислотные.

Так же, как и оксиды, основания различаются по свойствам. Все основания хорошо реагируют с кислотами, даже нерастворимые основания

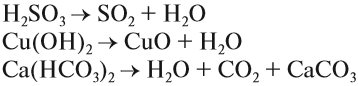

способны растворяться в кислотах. Также нерастворимые основания при нагревании легко разлагаются на воду и соответствующий оксид.

NaOH + HCl → NaCl + H2O (основание + кислота = соль + вода — реакция нейтрализации)

Mg(OH)2 → (t) MgO + H2O (при нагревании нерастворимые основания легко разлагаются)

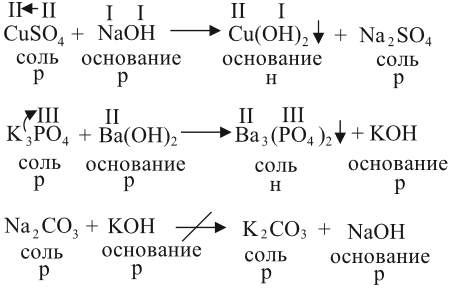

Если в ходе реакции основания с солью выделяется газ, выпадает осадок или образуется слабый электролит (вода), то такая реакция идет.

Нерастворимые основания с солями почти не реагируют.

Ba(OH)2 + NH4Cl → BaCl2 + NH3 + H2O (в ходе реакции образуется нестойкое основание NH4OH,

которое распадается на NH3 и H2O)

LiOH + MgCl2 → LiCl2 + Mg(OH)2↓

KOH + BaCl2 ↛ реакция не идет, так как в продуктах нет газа/осадка/слабого электролита (воды)

В растворах щелочей pH > 7, поэтому лакмус окрашивает их в синий цвет.

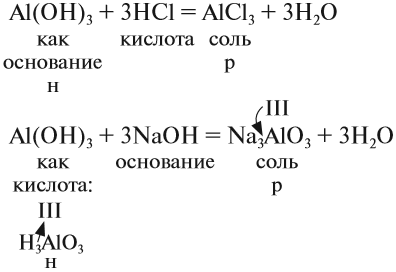

Амфотерные оксиды соответствуют амфотерным гидроксидам. Их свойства такие же двойственные: они реагирую как с кислотами — с образованием соли

и воды, так и с основаниями — с образованием комплексных солей.

Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O (амф. гидроксид + кислота = соль + вода)

Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4] (амф. гидроксид + основание = комплексная соль)

При нагревании до высоких температур комплексные соли не образуются.

Al(OH)3 + KOH → (t) KAlO2 + H2O (амф. гидроксид + основание = (прокаливание) соль + вода — при высоких

температурах вода испаряется, и комплексная соль образоваться не может)

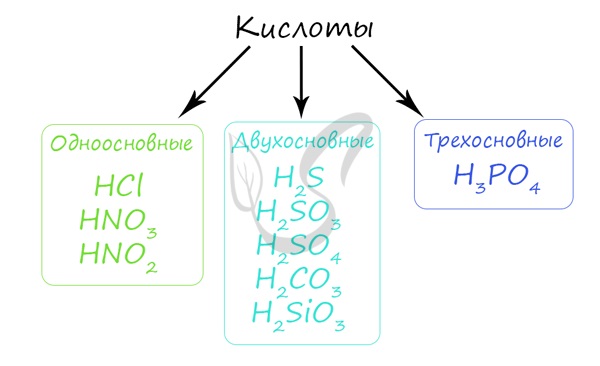

Кислоты

Кислота — химическое соединение обычно кислого вкуса, содержащее водород, способный замещаться металлом при образовании соли. По классификации

кислоты подразделяются на одно-, двух- и трехосновные.

Основность кислоты определяется числом атомов водорода, которое способна отдать молекула кислоты, реагируя с основанием. Определять основность кислоты по числу атомов водорода в ней — часто верный способ, но не всегда: например, борная кислота H3BO3 является слабой одноосновной кислотой, фосфористая кислота H3PO3 — двухосновной кислотой.

Кислоты отлично реагируют с основными оксидами, основаниями, растворяя даже те, которые выпали в осадок (реакция нейтрализации). Также кислоты способны вступать в реакцию

с теми металлами, которые стоят в ряду напряжений до водорода (то есть способны вытеснить его из кислоты).

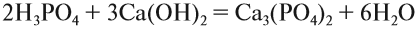

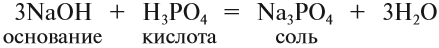

H3PO4 + LiOH → Li3PO4 + H2O (кислота + основание = соль + вода — реакция нейтрализации)

Zn + HCl → ZnCl2 + H2↑ (реакция идет, так как цинк стоил в ряду активности левее водорода и способен вытеснить его из кислоты)

Cu + HCl ↛ (реакция не идет, так как медь расположена в ряду активности правее водорода, менее активна и не способна вытеснить его из кислоты)

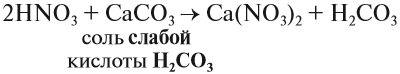

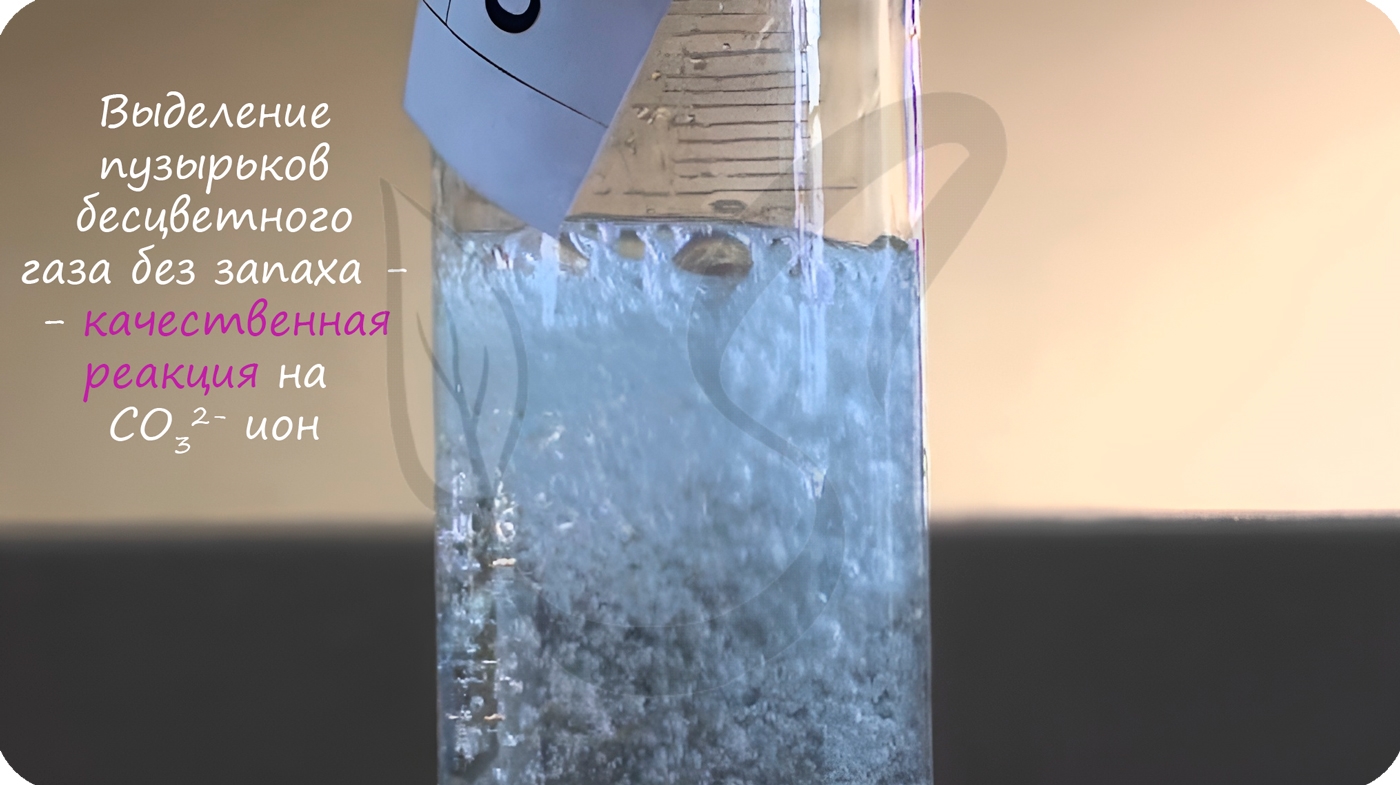

Существуют нестойкие кислоты, которые в водном растворе разлагаются на кислотный оксид (газ) и воду — угольная и сернистая кислоты:

- H2CO3 → H2O + CO2↑

- H2SO3 → H2O + SO2↑

Записать эти кислоты в растворе в виде «H2CO3 или H2SO3» — будет считаться ошибкой. Пишите угольную

и сернистую кислоты в разложившемся виде — виде газа и воды.

Все кислоты подразделяются на сильные и слабые. Напомню, что мы составили подробную таблицу сильных и слабых кислот (и оснований!) в теме гидролиз.

В реакции из сильной кислоты (соляной) можно получить более слабую, например, сероводородную или угольную кислоту.

Однако невозможно (и противоречит законам логики) получить из более слабой кислоты сильную, например из уксусной — серную кислоту. Природу не

обманешь

K2S + HCl → H2S + KCl (из сильной — соляной кислоты — получили более слабую — сероводородную)

K2SO4 + CH3COOH ↛ (реакция не идет, так как из слабой кислоты нельзя получить сильную: из уксусной — серную)

Подчеркну важную деталь: гидроксиды это не только привычные нам NaOH, Ca(OH)2 и т.д., некоторые кислоты также считаются кислотными

гидроксидами, например серная кислота — H2SO4. С полным правом ее можно записать как кислотный гидроксид: SO2(OH)2

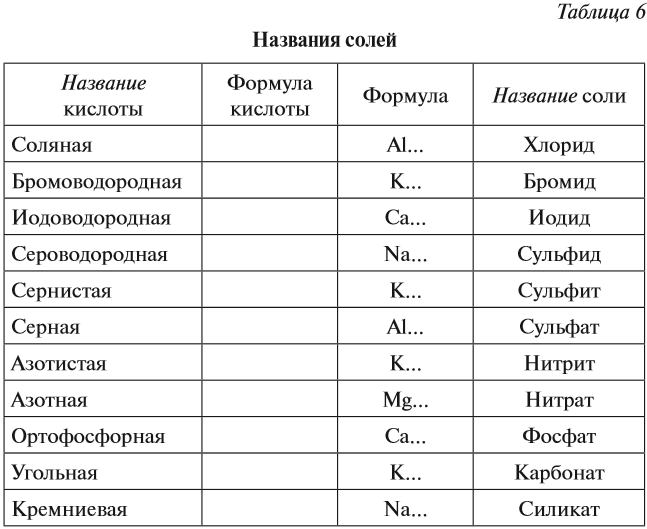

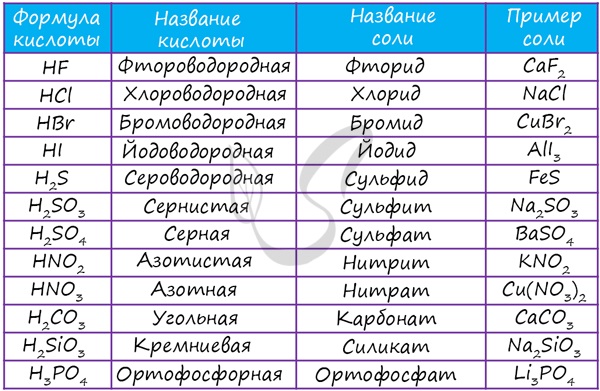

В завершении подтемы кислот предлагаю вам вспомнить названия основных кислот и их кислотных остатков.

Соли

Соль — ионное соединение, образующееся вместе с водой при нейтрализации кислоты основанием (не единственный способ). Водород кислоты замещается

металлом или ионом аммония (NH4). Наиболее известной солью является поваренная соль — NaCl.

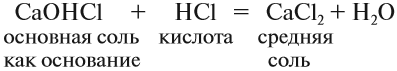

По классификации соли бывают:

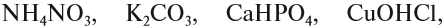

- Средние — продукт полного замещения атомов водорода в кислоте на металл: KNO3, NaCl, BaSO4, Li3PO4

- Кислые — продукт неполного замещения атомов водорода: LiHSO4, NaH2PO4 и Na2HPO4 (гидросульфат

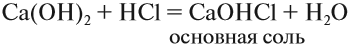

лития, дигидрофосфат и гидрофосфат натрия) - Основные — продукт неполного замещения гидроксогрупп на кислотный остаток: CrOHCl (хлорид гидроксохрома II)

- Двойные — содержат два разных металла и один кислотный остаток (NaCr(SO4)2

- Смешанные — содержат один металл и два кислотных остатка MgClBr (хлорид-бромид магния

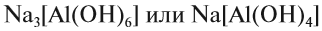

- Комплексные — содержат комплексный катион или анион — атом металла, связанный с несколькими лигандами: Na[Cr(OH)4]

(тетрагидроксохромат натрия)

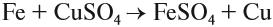

Растворы или расплавы солей могут вступать в реакцию с металлом, который расположен левее металла, входящего в состав соли. В этом случае более

активный металл вытеснит менее активный из раствора соли. Например, железо способно вытеснить медь из ее солей:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (железо стоит левее меди в ряду активности и способно вытеснить медь из ее солей)

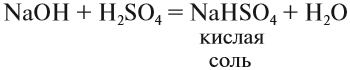

Замечу важную деталь: исход реакции основание + кислота иногда определяет соотношение. Запомните, что если двух- или трехосновная кислота дана в

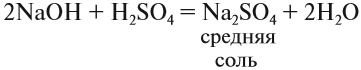

избытке — получается кислая соль, если же в избытке дано основание — средняя соль.

NaOH + H2SO4 → NaHSO4 (кислота дана в избытке)

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O (основание дано в избытке)

Если в ходе реакции соли с кислотой, основанием или другой солью выпадает осадок, выделяется газ или образуется слабый электролит (вода),

то такая реакция идет. Кислую соль также можно получить в реакции соли с соответствующей двух-, трехосновной кислотой.

Na2CO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2↑ (сильная кислота — соляная, вытесняет слабую — угольную)

MgCl2 + LiOH → Mg(OH)2↓ + LiCl

K2SO4 + H2SO4 → KHSO4 (средняя соль + кислота = кислая соль)

Чтобы сделать из кислой соли — среднюю соль, нужно добавить соответствующее основание:

KHSO4 + KOH → K2SO4 + H2O (кислая соль + основание = средняя соль)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Содержание

- Оксиды

- Свойства кислотных оксидов

- Свойства основных оксидов

- Свойства амфотерных оксидов

- Способы получения оксидов

- Выводы

- Кислоты

- Свойства кислот

- Выводы

- Основания

- Свойства и способы получения щелочей

- Свойства и способы получения нерастворимых в воде оснований

- Свойства амфотерных гидроксидов

- Выводы

- Соли

- Способы получения солей

- Названия солей

- Выводы

Оксиды

Оксиды — сложные вещества, молекулы которых состоят из атомов двух химических элементов, один из которых — кислород. Атом кислорода в оксидах всегда имеет степень окисления –2.

Определите, какое из следующих соединений — оксид:

Оксидом является последнее соединение — P2O5 (в состав РН3 не входит атом кислорода, а в состав H3PO4 входят атомы трёх химических элементов: H, Р, O).

Оксиды называют по схеме:

оксид чего? (название элемента).

Например: СаО — оксид кальция.

Если оксид образован химическим элементом с переменной валентностью, то после названия элемента, нужно указать его валентность.

Например: Fe2О3 — оксид железа III, FеО — оксид железа II.

Задание 2.1. Среди следующих соединений найдите оксиды и назовите их:

Задание 2.2. Составьте формулы следующих оксидов: оксид хрома III, оксид углерода IV, оксид магния, оксид серы VI, оксид азота V, оксид калия, оксид марганца VI.

Многие оксиды могут реагировать с кислотами или основаниями. Продуктами таких реакций являются соли. Поэтому такие оксиды называются солеобразующими.

Однако существует небольшая группа оксидов, которые к таким реакциям не способны. Такие оксиды называются несолеобразующими:

Задание 2.3. Назовите эти несолеобразующие оксиды.

Некоторые оксиды имеют особые (тривиальные) названия:

Солеобразующие оксиды делятся на три группы: основные, кислотные, амфотерные.

Точно установить характер оксида можно, только изучая его химические свойства. Например, кислотные оксиды реагируют с основаниями и не реагируют с кислотами. Основные оксиды реагируют с кислотами и не реагируют с основаниями. Амфотерные оксиды могут реагировать и с кислотами, и с основаниями, причём, реагируя с кислотами, они проявляют свойства основных оксидов, а реагируя с основаниями, — кислотных.

Отсюда вывод: в химических реакциях участвуют вещества с противоположными свойствами:

- основание и кислота;

- металл и неметалл;

- окислитель и восстановитель.

Впрочем, последние два случая мы рассмотрим позднее (см. уроки 2.4 и 7).

Поэтому, если определить по формуле оксида, какими свойствами он обладает, — можно предсказать, возможна ли эта реакция или нет! Но КАК это сделать? Вот некоторые правила:

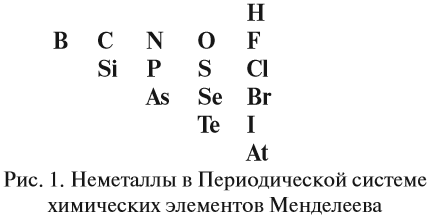

- неметаллы образуют только кислотные оксиды*;

- металлы могут образовывать разные оксиды — основные, амфотерные, кислотные — в зависимости от валентности металла.

* Обратите внимание, что и безразличные оксиды образуются только неметаллами.

Предсказать свойства оксида металла может помочь эта схема.

Итак, основные оксиды металлов от кислотных оксидов металлов отличить легко: малая валентность металла — основный оксид; большая — кислотный. Но как быть с амфотерными оксидами? «Любимая» валентность металлов в этих оксидах — III. Но есть и исключения. Поэтому желательно запомнить формулы наиболее часто встречающихся амфотерных оксидов:

Задание 2.4. Назовите эти амфотерные оксиды.

Задание 2.5. Классифицируйте нижеприведённые оксиды:

Упражнение рекомендуется выполнить по схеме:

1. Определить, не является ли данный оксид несолеобразующим;

2. Определить, какой элемент входит в состав оксида: металл или неметалл, для чего выписать из таблицы Менделеева символы элементов – неметаллов: они расположены в главных подгруппах выше линии БОР — АСТАТ и на этой линии. Это:

3. Если в состав оксида входит атом неметалла — то оксид кислотный;

4. Для атома металла определить валентность, и по схеме определить характер оксида: основный, амфотерный или кислотный.

Например:

- Сr2О3 — амфотерный, так как хром — металл с низкой валентностью III;

- N2O3 — кислотный оксид, так как азот — неметалл;

- СrO3 — кислотный оксид, так как хром — металл с высокой валентностью VI.

Зная характер оксида, можно описать его свойства.

Свойства кислотных оксидов

1. Кислотные оксиды, кроме SiО2, реагируют c водой, образуя кислоту:

Чтобы составить формулу кислоты, нужно «сложить» все атомы исходных веществ, записывая на первом месте символ водорода, на втором — символ элемента, образующего оксид, и на последнем — символ кислорода. Если индексы получились чётными, их можно сократить:

Эти же реакции можно записать в виде «арифметического примера»:

Задание 2.6. Составьте уравнения реакций с водой для кислотных оксидов из задания 2.5, зная, что реакции идут по схеме:

кислотный оксид + вода → кислота

2. Кислотные оксиды реагируют с основными оксидами, образуя соль соответствующей кислоты, т. е. кислоты, которая образуется при взаимодействии этого оксида с водой (см. выше):

Для того чтобы составить такое уравнение, нужно:

- составить формулу кислоты («прибавив» к молекуле оксида молекулу воды);

- определить валентность кислотного остатка (это часть молекулы кислоты без атомов водорода). В данном случае кислотный остаток имеет состав СО3, его валентность равна числу атомов водорода в кислоте, т. е. II;

- составить формулу соли, записав вместо атомов водорода атом металла из основного оксида с его валентностью (в данном случае — натрий);

- составить формулу соли по валентности металла и кислотного остатка.

Задание 2.7. Составьте уравнения реакций с оксидом кальция кислотных оксидов из задания 2.5, зная, что реакции идут по схеме:

кислотный оксид + основный оксид → соль

3. Кислотные оксиды реагируют с основаниями, образуя соль соответствующей кислоты и воду:

Принципы составления уравнения те же, что и для реакций с основными оксидами (см. пункт 2).

Задание 2.8. Составьте уравнения реакций с гидроксидом натрия NаОН кислотных оксидов из задания 2.5, зная, что реакции идут по схеме:

кислотный оксид + основание → соль + вода

ЗАПОМНИТЕ! Кислотные оксиды и с кислотами и кислотными оксидами НЕ РЕАГИРУЮТ!

Свойства основных оксидов

1. Основные оксиды реагируют с водой, образуя основание. Реакция происходит, если получающееся основание растворимо в воде.

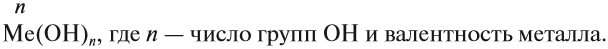

Общая формула оснований Ме(ОН)х, где х — валентность металла, равная числу ОН групп.

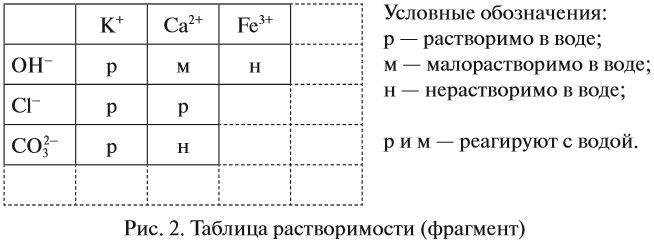

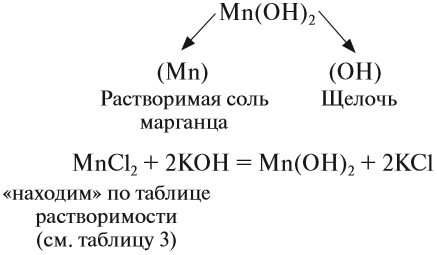

Последняя реакция не идет, так как основание Fe(ОН)3 нерастворимо в воде. Растворимость веществ в воде можно определить по таблице растворимости (рис. 2).

При определении возможности протекания данной реакции можно использовать и другое правило.

Основный оксид реагирует с водой, если он образован активным металлом. Такие металлы стоят в ряду напряжений до магния (см. табл. 3).

Задание 2.9. Составьте уравнения реакций с водой для основных оксидов из задания 2.5, зная, что реакции идут по схеме:

основный оксид + вода → основание

2. Основные оксиды реагируют с кислотами, образуя соль и воду:

Обратите внимание: при составлении формулы соли нужно вместо атомов водорода в формуле кислоты написать символ металла, а затем составить полученную формулу по валентности.

Задание 2.10. Составьте уравнения реакций с Н2SО4 для основных оксидов из задания 2.5, зная, что реакции идут по схеме:

основный оксид + кислота → соль + вода

3. Основные оксиды реагируют с кислотными оксидами, образуя соль (см. задание 2.7).

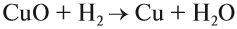

4. Некоторые основные оксиды реагируют при нагревании с водородом, при этом образуется металл и вода:

ЗАПОМНИТЕ! Основные оксиды с основаниями и основными оксидами НЕ РЕАГИРУЮТ!

ВЫВОД. В реакцию легче всего вступают вещества с противоположными свойствами, и не вступают в реакцию вещества со сходными свойствами.

Свойства амфотерных оксидов

Амфотерные оксиды (от греч. amphi — двойной) проявляют двойственные свойства: они могут реагировать и с кислотами, и с основаниями (точнее, со щелочами). При этом образуются соль и вода.

Например,

* Такая реакция не происходит, но эта схема позволяет определить состав «кислотного остатка» и его валентность, а затем составить химическую формулу соли.

Задание 2.11. Составьте уравнения реакций с КОН и с НNО3 для амфотерных оксидов из задания 2.5.

Задание 2.12. С какими веществами (Н2О, NаОН, НСl) могут реагировать оксиды: Cr2O3, CrO, SO3, V2O5?

Составьте уравнения необходимых реакций. При составлении уравнений реакций помните:

- реагируют вещества с противоположными свойствами;

- сначала определите, какой это оксид (см. задание 2.5);

- затем, исходя из свойств этого оксида, составьте уравнения, пользуясь схемами заданий 2.6–2.10 и вышеприведенными уравнениями реакций для амфотерных оксидов.

Способы получения оксидов

Оксиды могут быть получены при разложении некоторых кислот, оснований, солей:

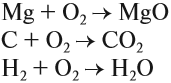

Оксиды обычно получают при сгорании в кислороде простых и сложных веществ:

Обратите внимание! При сгорании сложных веществ образуются оксиды элементов, которые входят в его состав. Исключение составляют только азот и галогены (F, Cl, Br, I), которые выделяются в виде простых веществ. Например:

Выводы

Молекулы оксидов состоят из атомов двух элементов. Один из этих элементов — кислород. Оксиды, образующие соли, бывают кислотные, амфотерные и основные. Оксиды реагируют с веществами, которые проявляют противоположные свойства.

- Основные оксиды — с кислотными оксидами или кислотами.

- Кислотные оксиды — с основными оксидами или основаниями.

- Амфотерные — и с кислотами, и с основаниями (щелочами).

В каждой из таких реакций образуется соль и вода.

Кислоты

Кислоты — это сложные вещества, в состав молекул которых входит активный атом водорода и кислотный остаток. Этот активный атом водорода в химических реакциях способен замещаться на атом металла, в результате чего всегда получается соль.

В формулах неорганических кислот этот атом водорода записывается на первом месте*:

* В химических формулах органических кислот атом водорода стоит в конце, например, CH3–COOH уксусная кислота

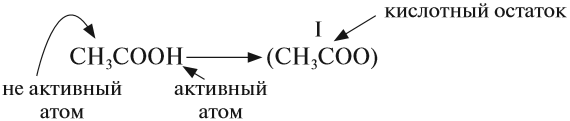

В состав любой кислоты кроме атомов водорода входит кислотный остаток. Кислотный остаток — это часть молекулы кислоты без атомов водорода (которые могут быть замещены на атом металла). Валентность кислотного остатка равна числу таких атомов водорода:

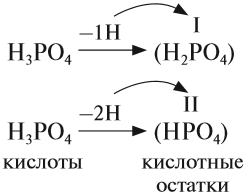

При определении валентности кислотного остатка учитываются те атомы водорода, которые участвовали в реакции или могут участвовать в ней. Так, фосфорной кислоте Н3РО4, в зависимости от условий, могут соответствовать кислотные остатки иного состава:

У органических кислот не все атомы водорода в молекуле способны замещаться на атом металла:

Задание 2.13. Определите состав и валентность кислотных остатков для кислот, учитывая, что все атомы водорода кислот участвуют в реакции:

По числу атомов водорода кислоты делят на одноосновные и многоосновные:

- НСl — одноосновная, так как один атом водорода;

- Н2СО3 — двухосновная, так как два атома водорода.

По составу кислоты делят на:

- бескислородные: НСl, Н2S;

- кислородсодержащие: НСlO, Н2SO4.

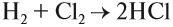

Бескислородные кислоты представляют собой растворы некоторых газов в воде, при этом и растворённому газу, и полученному раствору приписывают одинаковые свойства, хотя это не так. Например, из простых веществ водорода и хлора получается газ хлороводород:

Этот газ не проявляет кислотных свойств, если он сухой: его можно перевозить в металлических ёмкостях, и никакой реакции не происходит. Но при растворении хлороводорода в воде получается раствор, который проявляет свойства сильной кислоты, её перевозить в металлических ёмкостях нельзя! Этот раствор называется «соляная кислота».

Названия бескислородных кислот составляют по принципу:

«ЭЛЕМЕНТ» + «ВОДОРОД»ная кислота

- H2S — сероводородная кислота (это раствор газа сероводорода в воде);

- НСl — хлороводородная (соляная) кислота (это раствор газа хлороводорода в воде);

- НF — фтороводородная (плавиковая) кислота (это раствор газа фтороводорода в воде).

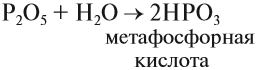

Кислородсодержащие кислоты могут быть получены при действии воды на кислотные оксиды (см. задание 2.6). Исходные кислотные оксиды называются «АНГИДРИДЫ кислот»:

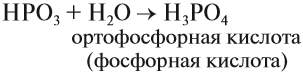

Метафосфорная кислота неустойчива и, присоединяя воду, превращается в более устойчивую кислоту:

или в суммарном виде:

Таким образом, Р2O5 — ангидрид фосфорной кислоты, а также некоторых других, менее устойчивых кислот.

Обратите внимание! Название кислородосодержащей кислоты содержит в виде корня название элемента, входящего в состав ангидрида:

Если элементу соответствуют несколько кислот, то для кислоты с большей валентностью элемента, входящего в состав ангидрида, в названии употребляют суффикс «Н» или «В». Для кислот с меньшей валентностью элемента в названиях добавляют еще один суффикс «ИСТ».

Валентность элемента проще всего определять по формуле ангидрида:

Обратим внимание, что в названии сернистой кислоты основной суффикс -ИСТ-, а суффикс -Н- введён дополнительно для благозвучия.

Сведём всё известное о названиях кислот в таблицу 4.

Задание 2.14. Заполнить табл. 4, заменив знаки вопросов формулами и названиями соответствующих кислот.

Задание 2.15. Напишите НА ПАМЯТЬ формулы кислот: кремниевой, сернистой, серной, сероводородной, азотистой, азотной, соляной, фосфорной, угольной. Укажите ангидриды этих кислот (там, где они существуют).

Свойства кислот

Главным свойством всех кислот является их способность образовывать соли. Соли образуются в любой реакции, в которой участвует кислота, при этом замещаются активные атомы водорода (один, все или несколько).

1. Кислоты реагируют с металлами, при этом атом водорода кислоты замещается на атом металла — в результате образуется растворимая соль* и водород:

* Если образуется нерастворимая соль, то эта соль закрывает поверхность металла и реакция останавливается.

Не все металлы способны вытеснять водород из растворов кислот: этот процесс возможен только для тех металлов, которые стоят в ряду напряжений ДО водорода (рис. 3 или таблица 3).

Задание 2.16. Составьте уравнения возможных реакций:

- серная кислота + алюминий →

- соляная кислота + серебро →

- бромоводородная кислота + цинк →

При составлении уравнений пользуйтесь рядом напряжений и схемой реакции:

кислота + металл (до водорода) → соль + водород

Не забывайте, составляя формулы солей, учитывать валентность металла и кислотного остатка.

Некоторые кислоты могут растворять металлы, которые стоят в ряду напряжения после водорода, но водород при этом не выделяется:

2. Кислоты реагируют с основаниями, образуя соль и воду*. Это реакция обмена, и поэтому валентность составных частей в результате реакции не меняется:

* Реакция между кислотой и основанием называется реакцией нейтрализации.

Расставим коэффициенты:

Задание 2.17. Составьте аналогичные уравнения реакций по схеме:

кислота + основание → соль + вода

для:

- серной кислоты и Fe(ОН)3;

- соляной кислоты и Ва(ОН)2;

- сернистой кислоты и NаОН.

Не забудьте:

- составить формулу соли по валентности металла и кислотного остатка;

- расставить коэффициенты.

3. Кислоты могут реагировать с солями. При этом сильная кислота вытесняет более слабую из её соли.

- К сильным кислотам относятся: серная, азотная, соляная и др.

- К слабым кислотам относятся: угольная, кремниевая, сероводородная, азотистая.

Происходит реакция обмена: образуется новая соль и новая кислота.

Более подробно о подобных реакциях см. в уроке 6.

Задание 2.18. Составьте НА ПАМЯТЬ формулы: а) сильных, б) слабых кислот.

Задание 2.19. Составьте уравнения реакций по схеме:

(более сильная) кислота + соль → соль + кислота (более слабая):

- соляная кислота + FeS →

- азотная кислота + Na2SiO3 →

- серная кислота + K2CO3 →

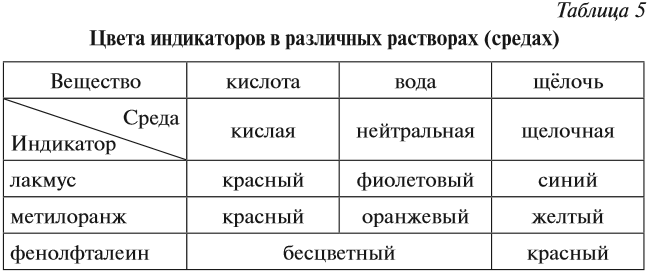

4. И, наконец, выяснив свойства кислот, зададим себе вопрос: а можно ли обнаружить кислоту в растворе? Например, в одном стакане налита вода, а в другом — раствор кислоты. Как определить, где кислота? Хотя многие кислоты кислые на вкус, пробовать их НЕЛЬЗЯ — это опасно! Выручают особые вещества — ИНДИКАТОРЫ. Это соединения, которые изменяют цвет в присутствии кислот:

- синий ЛАКМУС становится красным;

- оранжевый МЕТИЛОРАНЖ тоже становится красным.

Выводы

Кислоты классифицируются:

- по числу атомов водорода на одноосновные, двухосновные и т. д.,

- по наличию атома кислорода в составе молекулы на бескислородные и кислородсодержащие,

- по силе на сильные и слабые,

- по устойчивости на устойчивые и неустойчивые.

Кислоты реагируют:

- с активными металлами (до «Н»),

- с основаниями,

- с основными и амфотерными оксидами,

- с солями более слабых кислот.

Кислоты обнаруживаются индикаторами в кислой («красной») области.

Основания

Основания — это сложные соединения, в состав молекул которых входит атом металла и гидроксогруппа ОН:

Валентность ОН-группы равна I.

Основания называют по схеме: