Законы о вузах и техникумах. 1930-1938 гг.

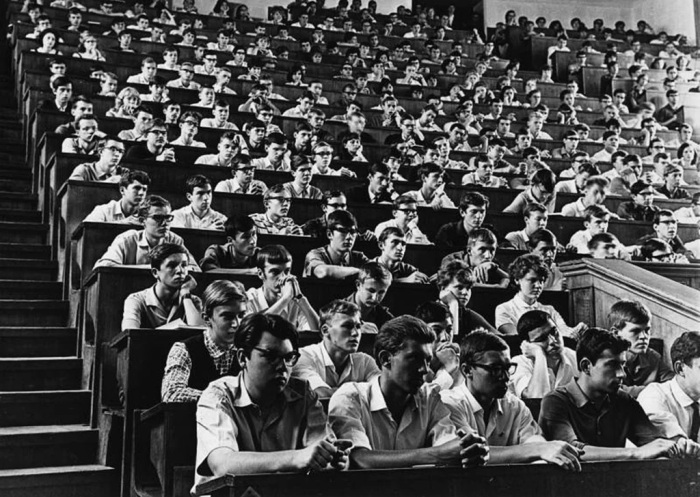

Система высшего образования в 1930-е гг. переживала серьезные преобразования. В начале десятилетия имели место непродуманные реорганизации: разделение вузов, в т.ч. выделение из университетов гуманитарных факультетов и т.п. В 1933 г. было введено обязательное распределение выпускников вузов.

С 1934 г. система высшего образования реформируется на принципах университетов Российской империи, при этом некоторые из них в Советском союзе проводятся последовательнее. Восстанавливаются отмененные большевиками ученые степени и вводятся ученые звания (отсутствовавшие в Российской империи), высокие штатные оклады вузовским преподавателям, жестко централизованное управление вузами. В сочетании с обильным финансированием все это позволило поднять уровень высшего образования.

Постановление ЦИК и СНК СССР о реорганизации вузов, техникумов и рабфаков. 23.7.1930 г.

Бурные темпы социалистического переустройства страны с исключительной остротой выдвинули неотложную задачу подготовки новых пролетарских кадров специалистов, в первую очередь руководителей и организаторов народного хозяйства СССР.

Эти кадры специалистов, обладая широким общественно-политическим кругозором, должны находиться по своим техническим и экономическим знаниям на уровне современной науки и техники и вполне удовлетворять требованиям социалистической реконструкции.

Разрешение этой задачи невозможно без коренной реорганизации существующих вузов, техникумов и рабфаков на основе решительного сближения теоретического обучения и производственной практики, специализации учебных заведений по отраслевому признаку и приведения самой системы образования в соответствие с экономическим районированием страны, хозяйственным и культурным строительством национальных районов и с организацией промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и т.д.

Вместе с тем должно быть сохранено безусловное единство программно-методического руководства, обеспечивающее четкую марксистско-ленинскую линию в деле подготовки новых кадров специалистов.

Одобряя проведенные уже СНК Союза ССР и правительствами союзных республик практические мероприятия по реорганизации в этом направлении вузов, техникумов и рабфаков, Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Многофакультетные высшие учебные заведения и техникумы реорганизуются в отраслевые учебные заведения и техникумы. В необходимых случаях однородные специальности разных учебных заведений объединяются.

2. Технические учебные заведения передаются в ведение отраслевых хозяйственных объединений соответствующих наркоматов и других учреждений Союза ССР и союзных республик (см. раздел I приложения[1]).

3. Сельскохозяйственные учебные заведения передаются в ведение отраслевых сельскохозяйственных объединений Народного комиссариата земледелия Союза ССР и народных комиссариатов земледелия союзных республик (см. раздел II приложения).

4. Экономисты, по общему правилу, готовятся в отраслевых вузах и техникумах. В соответствии с этим экономические факультеты вузов и отделения техникумов реорганизуются по специальности и передаются отраслевым вузам и техникумам (см. раздел III приложения).

5. Медицинские и физкультурные учебные заведения, а также преобразованные в институты медицинские факультеты университетов передаются в ведение народных комиссариатов здравоохранения союзных республик (см. раздел IV приложения).

6. В ведении народных комиссариатов просвещения союзных республик сохраняются педагогические и художественные учебные заведения, а также университеты в составе факультетов, не реорганизуемых в настоящее время в специальные вузы (см. раздел V приложения).

7. За народными комиссариатами просвещения союзных республик сохраняется программно-методическое руководство работой всех без исключения учебных заведений.

8. При каждом вузе должен быть рабфак. Существующие рабфаки преобразуются применительно к реорганизации вузов и прикрепляются к последним.

Госплану СССР поручается разработать совместно с заинтересованными ведомствами СССР и представительствами союзных республик план развития сети вечерних и дневных рабфаков и представить его не позднее 10 августа 1930 г. в СНК СССР.

9. Высшие учебные заведения и техникумы должны быть сосредоточены в наиболее развитых промышленных и сельскохозяйственных районах и в тех местностях, где намечаются разработка природных богатств и развитие новых отраслей народного хозяйства.

При этом необходимо учитывать хозяйственные и культурные потребности национальных районов, а также окраин Союза ССР.

10. Государственные учреждения и предприятия, кооперативные и общественные организации, которые нуждаются в специалистах, выпускаемых учебными заведениями, находящимися в ведении других учреждений, предприятий и организаций, заключают с последними соглашения о контингентах, порядке и условиях подготовки необходимых им специалистов.

Учреждения, предприятия и организации, в ведении которых находятся учебные заведения, не вправе отказываться от заключения таких соглашений, если подготовка необходимых для других организаций специалистов является возможной по общему характеру соответствующего учебного заведения.

11. Совнаркомам союзных республик поручается совместно с заинтересованными ведомствами и организациями обеспечить действительное участие наркоматов и соответствующих отраслевых объединений, ведомств и организаций в подготовке необходимых для них кадров специалистов на остающихся в составе университетов факультетах. В частности должно быть обеспечено участие:

а) наркомюстов и наркомвнуделов – в подготовке специалистов на факультетах советского права и советского строительства;

б) высших советов народного хозяйства, наркомторгов, наркомфинов, госпланов, потребительской кооперации по принадлежности – в подготовке специалистов на химических, экономических и физико-математических факультетах;

в) наркомздравов – в подготовке специалистов на медицинских факультетах и т.д.

Это участие должно выражаться в совместной с наркомпросами союзных республик разработке необходимых программ и планов учебной и научно-исследовательской работы, в совместном разрешении вопросов производственной практики, приема студентов, распределения и использования молодых специалистов.

12. При выделении отдельных факультетов, отделений и специальностей вузов, техникумов и рабфаков и при передаче их одновременно передаются в соответствующей части кредиты, помещения, библиотеки, лаборатории, инвентарь и общежития. Если лаборатории, библиотеки, инвентарь, помещения и т.п. до реорганизации соответствующих учебных заведений обслуживали одновременно как выделяемые, так и остающиеся в их составе факультеты, отделения и специальности, то дальнейшее их использование происходит на основе соглашений, заключаемых соответствующими организациями.

Возникающие при передаче материальной базы вузов, факультетов и отделений разногласия разрешаются по соглашению руководителей соответствующих ведомств.

13. Обязать все учреждения и организации, в ведении которых находятся учебные заведения, обеспечить бесперебойность их работы, включая и предстоящий осенний прием учащихся.

14. Поручить комиссии СНК СССР по реформе высшего и среднего образования:

а) в месячный срок разрешить вопрос о реорганизации многофакультетных вузов, техникумов и рабфаков, не перечисленных в приложении к настоящему Постановлению, и

б) обеспечить систематическое наблюдение за нормальным проведением в жизнь реорганизации вузов, техникумов и рабфаков в соответствии с настоящим Постановлением.

Председатель Центрального исполнительного комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН

Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР

А.И. РЫКОВ

Секретарь Центрального исполнительного комитета Союза ССР

А. ЕНУКИДЗЕ

Постановление СНК СССР о подготовке преподавателей для техникумов. 11.3.1931 г.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Преподаватели для техникумов по общеобразовательным, а также по общетехническим, общебиологическим и по общим социально-экономическим предметам подготовляются в высших педагогических учебных заведениях, находящихся в ведении народных комиссариатов просвещения союзных республик.

2. Преподаватели для техникумов по специальным дисциплинам подготовляются:

а) в высших педагогических, индустриальных и агрономических учебных заведениях соответствующих ведомств;

б) на специальных педагогических циклах отраслевых профессионально-технических учебных заведений;

в) на специальных краткосрочных курсах для подготовки преподавателей из числа специалистов, работающих на производстве (инженеров, агрономов, экономистов и друг.);

г) путем широкого использования системы заочного обучения.

3. На народные комиссариаты просвещения союзных республик возлагается общее программно-методическое руководство подготовкой преподавателей для техникумов.

4. Правительствам союзных республик предлагается в месячный срок разработать по согласованию с заинтересованными ведомствами Союза ССР перечень предметов, преподаватели по которым подготовляются в высших педагогических учебных заведениях, подведомственных народным комиссариатам просвещения.

Заместитель председателя СНК Союза ССР

В. КУЙБЫШЕВ

Управляющий делами СНК Союза ССР

П. КЕРЖЕНЦЕВ

Постановление СНК СССР об ускоренной подготовке специалистов техников из наиболее подготовленных молодых рабочих. 21.6.1931 г.

Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Отметить, что директива о подготовке техников в таком числе, чтобы на двух инженеров было три техника, не проведена в жизнь, в силу чего в настоящее время имеется резкий разрыв между количеством подготовляемых техников и потребностью в них промышленности. В то же время непосредственно на производстве в составе рабочего класса имеются такие кадры рабочих, которые в состоянии в порядке ускоренной подготовки в течение одного-двух лет получить соответствующую квалификацию техника.

2. Обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР и хозяйственные объединения немедленно развернуть работу по ускоренной подготовке техников из указанных в ст. 1 рабочих кадров, как в системе существующей сети учебных заведений (вечерних и дневных), так и через другие формы обучения на предприятиях без отрыва от производства, для этого:

а) немедленно приступить к увеличению набора в техникумы на 25.000 человек для приема на 2 и 3 курсы;

б) удвоить контингент обучающихся на втором концентре фабрично-заводских технических курсов, увеличив теперь же контингент обучающихся с 8.000 человек до 16.000 человек с тем, чтобы к осеннему набору довести контингент учащихся до 32.000 человек.

3. Укомплектование указанных учебных заведений провести из наиболее способных и успевающих слушателей вечерних рабфаков, находящихся непосредственно на производстве, из окончивших школы фабрично-заводского ученичества, на базе семилетней школы, из школы заводского ученичества повышенного типа (ШУМП), из рабочих, имеющих незаконченное высшее и среднее техническое образование, а также из окончивших школу второй ступени с производственным стажем не менее 2 лет.

4. В целях укрепления и улучшения работы по подготовке технических кадров из рабочих без отрыва от производства обязать Высший совет народного хозяйства Союза ССР, хозяйственные объединения и предприятия организовать систематическое руководство фабрично-заводскими техническими курсами, а также обеспечить эти курсы соответствующим помещением, оборудованием, необходимыми учебными пособиями, привлечь на эти курсы в качестве преподавателей инженерно-технический персонал предприятий, педагогический персонал втузов и техникумов. При этом обратить внимание на своевременное финансирование этих курсов, а также на обеспечение возможности регулярного посещения курсов рабочими, работающими в разных сменах.

5. Обязать Народный комиссариат финансов Союза ССР совместно с Высшим советом народного хозяйства Союза ССР проработать вопрос об ассигнованиях на перечисленные выше мероприятия и свои согласованные предложения в декадный срок внести на утверждение Совета народных комиссаров Союза ССР.

Заместитель председателя СНК Союза ССР

Я. РУДЗУТАК

Управляющий делами СНК Союза ССР

Постановление СНК РСФСР о реорганизации государственных университетов. 13.7.1931 г.

В развитие решений Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 23 июля 1930 года о реорганизации ВУЗов, техникумов и рабфаков и в интересах более успешного развертывания работы по подготовке кадров для социалистического строительства, Совет Народных Комиссаров РСФСР постановляет:

1. Реорганизовать государственные университеты, сосредоточив в них подготовку научно-исследовательских кадров по естественно-научным и физико-математическим специальностям. На реорганизованные университеты возложить:

а) подготовку кадров для научно-исследовательских учреждений, обеспечив при этом педагогическую подготовку этих кадров для работы в ВУЗах и ВТУЗах;

б) подготовку высококвалифицированных научно-исследовательских работников для самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской работы.

2. Выделить из состава существующих университетов факультеты: а) истории и философии; б) языка, литературы и искусствоведения; в) педагогические; г) экономические, превратив их в самостоятельные институты (см. приложение[2]).

Предложить наркоматам, в ведение которых передаются вновь организуемые институты, установить и к 1 августа 1931 года представить в Совет Народных Комиссаров РСФСР структуру этих институтов.

3. Открыть с 1 октября 1931 года следующие университеты: в Перми (с отделениями – физическим, химическим, ботаническим и зоологическим), в Иркутске (с отделениями – физическим, химическим и почвенно-географическим), во Владивостоке (с отделениями – физическим, химическим, востоковедения) и в Нижнем Новгороде (с отделениями – физическим, химическим, механическим).

4. Организовать дополнительно следующие отделения в существующих университетах: Московском – химическое; Ленинградском – химическое и геологическое; Казанском – аэро-динамическое и почвенное; Саратовском – почвенное, зоологическое, ботаническое, физическое, механико-математическое, геологическое и географическое; Томском – химическое, геологическое и географическое; Воронежском – физическое, механическое, ботаническое, математическое; Ростовском – физическое, математическое, геологическое.

5. Обязать Нижегородский, Уральский, Дальне-Восточный, Восточно-Сибирский крайисполкомы принять меры к обеспечению вновь организуемых университетов помещениями.

6. Обязать Наркомпрос и соответствующие ведомства закончить к 1 августа 1931 года выделение факультетов и развертывание на их базе вновь организуемых институтов.

7. Признать необходимым приравнение студентов университетов в отношении предоставления им производственной практики на предприятиях к студентам индустриальных учебных заведений. В связи с этим:

а) предложить всем наркоматам и хозяйственным объединениям РСФСР обеспечить университеты местами производственной практики наравне с индустриальными учебными заведениями;

б) просить ВСНХ СССР, Наркомзем СССР и НКПС обеспечить университеты местами производственной практики по заявкам Наркомпроса наравне со студентами учебных заведений, находящихся в их ведении.

8. Признать необходимым увеличить установленные для университетов (Пост. СНК РСФСР № 588 от 22 мая 1931 г.) контингенты осеннего приема 1931 года на 2490 человек, из которых:

а) для вновь открываемых университетов (ст. 3) 1260 человек;

б) для дополнительно организуемых отделений в существующих университетах 1230 человек.

Для рабфаков при новых университетах установить дополнительный контингент осеннего приема 1931 года в 1000 человек дневных и 1000 человек вечерних.

9. Определить расходы до конца 1931 года для организации новых университетов и рабфаков при них и для развертывания новых отделений при существующих университетах в следующих размерах:

а) на текущее содержание и организационные расходы——1276 тыс. р.

б) на капитальные затраты (строительство, капитальный

ремонт, оборудование)————————————————1513 тыс. р.

————

———————————————————————Всего: 2789 тыс. р.

Войти с ходатайством в Совет Народных Комиссаров Союза ССР об отпуске этой суммы из резервного фонда СНК СССР.

10. В связи с вытекающей из реорганизации университетов ликвидацией отделений обмена и распределения экономических факультетов Саратовского и Воронежского университетов поручить Наркомснабу РСФСР установить совместно с Госпланом СССР порядок окончания этих отделений студентами старших курсов.

Постановление СНК СССР о порядке стипендиального обеспечения учащихся вузов, втузов, техникумов и рабфаков. 10.2.1933 г.

Постановление СНК СССР о подготовке научных и научно-педагогических работников. 13.1.1934 г.

В развитие раздела V Постановления ЦИК Союза ССР от 19 сентября 1932 г. об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах (С.З. СССР, 1932, № 68, ст. 409) и ст. 6 Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 15 сентября 1933 года об улучшении использования молодых специалистов (С.З. СССР, 1933, № 59, ст. 356), Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

I. Общие положения

1. Подготовка научных и научно-педагогических кадров по обще-научным обще-техническим и специальным дисциплинам осуществляется путем аспирантуры при высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях.

2. Подготовка научных и научно-педагогических работников производится только в тех высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах, которые наиболее обеспечены высококвалифицированными научными кадрами и располагают соответствующим оборудованием (библиотеки, лаборатории, испытательные станции и т.п.).

Перечень высших учебных заведений, в которых может производиться подготовка научных и научно-педагогических кадров, а также контингенты аспирантов и перечень специальностей, по которым учреждается аспирантура, утверждаются по представлению соответствующих народных комиссариатов Всесоюзным комитетом по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР – в отношении тех учебных заведений, которые, согласно положению о Всесоюзном комитете по высшему техническому образованию, входят в круг его ведения. Для остальных высших учебных заведений эти вопросы разрешаются соответствующими народными комиссариатами.

Перечень научно-исследовательских учреждений, в которых может производиться подготовка научных работников, а также контингенты и перечень специальностей, по которым учреждается аспирантура в научно-исследовательских учреждениях, утверждаются соответствующими народными комиссариатами.

II. Порядок зачисления в аспиранты

3. В аспиранты принимаются трудящиеся не старше 35 лет из числа лиц, имеющих законченное высшее образование, проработавшие после окончания высшего учебного заведения по своей специальности на производстве не менее двух лет и проявившие способность к научно-исследовательской или научно-педагогической деятельности. При зачислении преимущество оказывается ударникам.

Примечание. 1. Исключения в отношении возраста допускаются в каждом отдельном случае только с особого разрешения соответствующего народного комиссариата.

2. Освобождение от посылки на работу на производство до зачисления в аспирантуру может быть допущено только в отношении лиц, наиболее выдающихся по своим способностям к научной работе или специализирующихся на обще-научных дисциплинах (математика, физика, теоретическая механика и т.п.), в каждом отдельном случае с разрешения соответствующего народного комиссариата.

4. Кандидаты в аспиранты намечаются кафедрами высших учебных заведений или соответствующими секциями (отделами) научно-исследовательских учреждений из числа студентов последнего курса за полгода до окончания ими высшего учебного заведения. Кандидаты с заключением совета высшего учебного заведения и отзывом общественных организаций представляются директором на утверждение центральной отборочной комиссии соответствующего народного комиссариата. Состав отборочных комиссий определяется инструкцией (ст. 17).

Фактическое зачисление в аспиранты лиц, утвержденных центральной отборочной комиссией народного комиссариата, производится после того, как они пробудут на производстве не менее установленного в ст. 3 срока при наличии положительной характеристики их работы на производстве.

Выбор рабочих мест на производстве для этих лиц должен производиться с таким расчетом, чтобы была создана наиболее благоприятная обстановка для их научно-производственного роста. В течение всего времени работы этих лиц на производстве соответствующие высшие учебные заведения или научно-исследовательские учреждения осуществляют систематическое наблюдение за их работой.

Предприятия и учреждения не могут задерживать указанных лиц на производстве по истечении установленного срока.

5. Лица, ранее окончившие высшие учебные заведения и не выдвинутые при окончании их в аспиранты, могут быть зачислены в аспиранты при условии, если они проработали установленное время на производстве по своей специальности и при зачислении в аспирантуру выдержат соответствующие испытания.

6. Сроки приема в аспиранты устанавливаются применительно к срокам начала или окончания учебного года в высших учебных заведениях.

III. Порядок обучения аспирантов

7. Сроки обучения аспирантов устанавливаются в пределах от 2 до 3 лет.

Сроки обучения по отдельным специальностям устанавливаются при утверждении номенклатуры специальностей Всесоюзным комитетом по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР, а для высших учебных заведений, не входящих в круг ведения комитета, и для научно-исследовательских учреждений – соответствующими народными комиссариатами, по принадлежности.

8. Научно-учебная работа аспиранта производится по индивидуальному для каждого аспиранта плану, основным содержанием которого являются самостоятельные научно-исследовательские и педагогические работы аспиранта, завершаемые защитой диссертации на степень кандидата наук. В индивидуальных планах аспирантов не менее 75 % должно быть отведено на специальные предметы и лабораторную работу.

Индивидуальные планы для аспирантов разрабатываются высшими учебными заведениями на основе указаний Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР, а в высших учебных заведениях, не входящих в круг ведения комитета, и в научно-исследовательских учреждениях – на основе указаний соответствующих народных комиссариатов.

9. Общее руководство работой аспирантов осуществляется соответствующими кафедрами высшего учебного заведения или дирекцией научно-исследовательского учреждения.

Непосредственное руководство работой аспиранта осуществляется ответственным научным руководителем, выделенным той кафедрой высшего учебного заведения, к которой аспирант прикреплен, или дирекцией соответствующего научно-исследовательского учреждения.

Работа руководителей аспирантуры подлежит специальной оплате по смете соответствующего народного комиссариата.

10. По выполнении всех требований плана каждый аспирант публично защищает диссертацию на степень кандидата наук.

11. В течение всего времени обучения каждый аспирант пользуется стипендией в размере, устанавливаемом законом.

12. Каждому аспиранту для приобретения научной литературы ежегодно выдается пособие в размере месячного размера стипендии.

13. Аспиранты пользуются всеми льготами, установленными для научных работников.

14. Аспиранты могут принимать на себя служебные работы, не связанные с выполнением их индивидуального плана, не иначе, как с разрешения директора высшего учебного заведения или научно-исследовательского учреждения.

15. Народные комиссариаты ведут персональный учет аспирантов. Ни один аспирант не может быть уволен без специального разрешения соответствующего народного комиссариата.

16. Запрещается снятие аспирантов с научной работы.

17. Инструкция по применению настоящего Постановления издается Всесоюзным комитетом по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР по согласованию с заинтересованными ведомствами Союза ССР и представительствами союзных республик.

Заместитель председателя СНК Союза ССР

В. КУЙБЫШЕВ

Заместитель управляющего делами СНК Союза ССР

Г. ЛЕПЛЕВСКИЙ[3]

Постановление СНК СССР об ученых степенях и званиях. 13.1.1934 г.

В целях поощрения научной работы и повышения квалификации научных и научно-педагогических кадров Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Установить следующие ученые степени:

а) кандидата наук,

б) доктора.

2. Установить следующие ученые звания:

а) ассистента (в высших учебных заведениях) или младшего научного сотрудника (в научно-исследовательских учреждениях);

б) доцента (в высших учебных заведениях) или старшего научного сотрудника (в научно-исследовательских учреждениях);

в) профессора (в высших учебных заведениях) или действительного члена научно-исследовательского учреждения.

3. Ученые степени определяют квалификацию данного лица в области определенной научной дисциплины по объему знаний, степени самостоятельности его научной работы и ее научному значению.

4. Ученые звания определяют должностную научную функцию (педагогическую или научно-исследовательскую).

5. Для получения степени кандидата наук по той или иной научной дисциплине требуется успешное прохождение аспирантуры в течение установленного срока (или сдача соответствующего испытания) и публичная защита кандидатской диссертации на избранную соискателем тему. Диссертация должна обнаружить общие теоретические знания в области данной дисциплины, специальные знания по вопросам диссертации и способность к самостоятельному научному исследованию.

6. Для получения ученой степени доктора необходимо:

а) иметь ученую степень кандидата;

б) публично защитить докторскую диссертацию на избранную соискателем тему. Диссертация должна обнаружить самостоятельную исследовательскую работу, в результате которой дано решение или теоретическое обобщение научных проблем или научно-обоснованная постановка новых проблем, представляющих значительный научный интерес.

Примечание: 1. К публичной защите докторской диссертации могут быть допущены также и лица, не имеющие ученой степени кандидата, но известные своими учеными трудами, открытиями или изобретениями.

2. Степень доктора может быть присуждена без защиты диссертации лицам, известным выдающимися научными трудами, открытиями или изобретениями.

7. Звание ассистента (в высшем учебном заведении) или младшего научного сотрудника (в научно-исследовательском учреждении) присваивается лицам, окончившим высшее учебное заведение, имеющим достаточную квалификацию для преподавательской или научно-исследовательской работы и ведущим такую работу под руководством профессора или доцента (действительного члена или старшего научного сотрудника научно-исследовательского учреждения).

8. Звание доцента (старшего научного сотрудника) может быть присвоено лицам, имеющим ученую степень кандидата наук и самостоятельно ведущим соответствующую преподавательскую или научно-исследовательскую работу в высших учебных заведениях или научно-исследовательских учреждениях.

9. Звание профессора (действительного члена научно-исследовательского учреждения) может быть присвоено лицам, имеющим степень доктора и ведущим основную преподавательскую или руководящую научно-исследовательскую работу в высших учебных заведениях или научно-исследовательских учреждениях.

Примечание к ст. 8 и 9. До 1 января 1936 г. звания профессора (действительного члена научно-исследовательского учреждения) и доцента (старшего научного сотрудника) могут присуждаться и лицам, не имеющим соответствующих ученых степеней. Однако, обладание ученой степенью доктора или кандидата наук дает при прочих равных условиях преимущественное право на занятие соответствующих должностей в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях.

10. Звание ассистента (младшего научного сотрудника) присуждается постановлением совета высшего учебного заведения или научно-исследовательского учреждения.

11. Звание доцента (старшего научного сотрудника) и ученая степень кандидата наук присуждаются постановлением совета высшего учебного заведения или научно-исследовательского учреждения с утверждения квалификационной комиссии соответствующего народного комиссариата.

Квалификационные комиссии составляются из представителей науки и техники. Состав комиссий утверждается народными комиссарами.

Решение квалификационной комиссии народного комиссариата может быть обжаловано в месячный срок в высшую аттестационную комиссию Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР, а в народных комиссариатах просвещения и здравоохранения – народному комиссару.

Президиумам Академии наук Союза ССР, Коммунистической академии, Академии сельско-хозяйственных наук им. Ленина и академий наук союзных республик, а также совету Всесоюзного института экспериментальной медицины предоставляется право самостоятельно присуждать звание старшего научного сотрудника этих учреждений и ученую степень кандидата наук.

12. Звание профессора (действительного члена научно-исследовательского учреждения) и ученая степень доктора присуждаются постановлением высшей аттестационной комиссии Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР и квалификационных комиссий при народных комиссариатах просвещения и здравоохранения союзных республик с санкции соответствующих народных комиссаров по принадлежности, на основе представлений советов высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений. Президиумам Академии наук Союза ССР, Коммунистической академии, Академии сельско-хозяйственных наук им. Ленина и академий наук союзных республик, а также совету Всесоюзного института экспериментальной медицины предоставляется право самостоятельно присуждать звание действительного члена этих учреждений и степень доктора.

13. Публичная защита диссертации на ученую степень производится в Академии наук Союза ССР, Коммунистической академии, академиях наук союзных республик, Академии сельско-хозяйственных наук им. Ленина, Всесоюзном институте экспериментальной медицины, а также в отдельных высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях по особому списку, утверждаемому Всесоюзным комитетом по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР совместно с народными комиссариатами просвещения и здравоохранения союзных республик.

14. Действительным членам перечисленных выше академий степень доктора соответствующих наук присваивается автоматически с момента их избрания.

15. Лица, занимающие должность профессора или доцента, но не утвержденные в должности в порядке, установленном законом до издания настоящего Постановления, должны получить утверждение в порядке, указанном в ст. 11 и 12 настоящего Постановления.

16. Всесоюзному комитету по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР поручается:

а) разработать по согласованию с союзными республиками и в месячный срок внести на одобрение Совета народных комиссаров Союза ССР инструкцию по применению настоящего Постановления;

б) в тот же срок внести на утверждение Совета народных комиссаров Союза ССР изменения действующего законодательства Союза ССР, вытекающие из настоящего Постановления.

17. Правительствам союзных республик поручается в месячный срок внести в законодательство республик изменения, вытекающие из настоящего Постановления.

Заместитель председателя СНК Союза ССР

В. КУЙБЫШЕВ

Заместитель управляющего делами СНК Союза ССР

Г. ЛЕПЛЕВСКИЙ

Постановление ЦИК СССР. Положение о сельскохозяйственных техникумах. 27.3.1934 г.

I. Общие положения

1. Сельскохозяйственные техникумы являются средними учебными заведениями, имеющими целью теоретическую и практическую подготовку нижеследующих специалистов средней квалификации: младший агроном-полевод, младший агроном-овощевод, младший агроном-плодовод, младший агроном по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, младший агроном химизатор-почвовед, младший зоотехник, механик по тракторам, автомобилям, комбайнам и ремонту сельскохозяйственных машин и прицепного инвентаря, гидротехник-мелиоратор, техник-строитель, механик по первичной переработке сельскохозяйственных продуктов, торфоустроитель, землеустроитель, младший лесовод, помощник ветеринарного врача, технический нормировщик.

2. Сельскохозяйственные техникумы состоят в ведении Народного комиссариата земледелия Союза ССР, Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов, народных комиссариатов земледелия союзных и автономных республик, краевых и областных земельных управлений.

Сельскохозяйственные техникумы открываются, реорганизуются и закрываются Народным комиссариатом земледелия Союза ССР и Народным комиссариатом зерновых и животноводческих совхозов по принадлежности после обязательного утверждения Советом народных комиссаров Союза ССР.

3. Сельскохозяйственные техникумы финансируются за счет общесоюзного, республиканского, краевого или областного бюджета в зависимости от значения техникума.

II. Управление сельскохозяйственными техникумами

4. Руководство сельскохозяйственными техникумами системы Народного комиссариата земледелия Союза ССР осуществляется Народным комиссариатом земледелия Союза ССР, народными комиссариатами земледелия союзных и автономных республик, краевыми и областными земельными управлениями (ст. ст. 5 — 7).

Сельскохозяйственные техникумы системы Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов состоят в непосредственном его управлении.

5. Народный комиссариат земледелия Союза ССР осуществляет:

а) планирование подготовки сельскохозяйственных кадров средней квалификации (устанавливает сеть, планы приема, выпуска и т.д.).

б) разрабатывает руководящие учебно-методические материалы – типовые учебные планы, программы, методы преподавания, порядок прохождения производственной практики, составляет планы издания стабильных учебников, стандартов учебного оборудования;

в) разрабатывает общий план финансирования среднего сельскохозяйственного образования;

г) утверждает назначение, смещение и перевод директоров и помощников директоров по учебной части сельскохозяйственных техникумов по представлению народных комиссариатов земледелия соответствующих союзных и автономных республик, краевых и областных земельных управлений;

д) оперативно руководит сельскохозяйственными техникумами союзной подчиненности.

6. Народные комиссариаты земледелия союзных республик выполняют следующие функции:

а) составляют планы подготовки сельскохозяйственных кадров средней квалификации в пределах республики на основании общего плана Народного комиссариата земледелия Союза ССР;

б) составляют республиканский план финансирования подготовки сельскохозяйственных кадров средней квалификации;

в) распределяют оканчивающих сельскохозяйственные техникумы;

г) оперативно руководят сельскохозяйственными техникумами республиканской подчиненности;

д) представляют в Народный комиссариат земледелия Союза ССР планы и отчеты о работе сельскохозяйственных техникумов республиканской подчиненности.

7. Народные комиссариаты земледелия автономных республик, краевые и областные земельные управления выполняют следующие функции:

а) оперативно руководят всей учебно-хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных техникумов соответствующего республиканского, краевого и областного значения на основе руководящих указаний Народного комиссариата земледелия Союза ССР и народных комиссариатов земледелия союзных республик;

б) составляют краевые, областные и по автономной республике планы подготовки сельскохозяйственных кадров средней квалификации и планы ее финансирования на основе указаний народных комиссариатов земледелия союзных республик;

в) представляют в народные комиссариаты земледелия союзных республик годовые планы и отчеты о работе сельскохозяйственных техникумов, подведомственных народным комиссариатам земледелия автономных республик, краевым и областным земельным управлениям.

8. Хозяйственные организации систем Народного комиссариата земледелия Союза ССР и Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов составляют заявки на сельскохозяйственные кадры средней квалификации, определяют номенклатуру специальностей и составляют планы подготовки этих кадров.

III. Директор сельскохозяйственного техникума

9. Руководство сельскохозяйственным техникумом осуществляется директором техникума, единолично ответственным за всю учебно-методическую и административно-хозяйственную деятельность техникума.

10. Директор сельскохозяйственного техникума системы Народного комиссариата земледелия Союза ССР назначается в порядке, предусмотренном в п. «г» ст. 5 настоящего Положения, как правило, из лиц, имеющих высшее сельскохозяйственное образование и знакомых с работой сельскохозяйственных учебных заведений.

Директор сельскохозяйственного техникума системы Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов назначается из лиц той же квалификации Народным комиссариатом зерновых и животноводческих совхозов.

11. При директоре сельскохозяйственного техникума состоят:

а) помощник директора по учебной части;

б) заведующий хозяйственной частью;

в) заведующий учебным хозяйством;

г) канцелярия и бухгалтерия.

IV. Помощник директора сельскохозяйственного техникума

12. Помощник директора по учебной части сельскохозяйственного техникума системы Народного комиссариата земледелия Союза ССР назначается в порядке, предусмотренном п. «г» ст. 5 настоящего Положения, как правило, из лиц, имеющих высшее сельскохозяйственное и педагогическое образование и педагогический стаж не менее 3 лет.

Помощник директора сельскохозяйственного техникума системы Народного комиссариата зерновых и животноводческих совхозов назначается из лиц той же квалификации Народным комиссариатом зерновых и животноводческих совхозов.

13. На помощника директора по учебной части возлагается непосредственное руководство учебно-методической деятельностью сельскохозяйственного техникума, составление расписания занятий, установление порядка пользования кабинетами и другими учебно-вспомогательными учреждениями техникума, контролирование работы педагогического персонала, успеваемости учащихся, посещение занятий учащихся не менее двух часов ежедневно.

14. В сельскохозяйственных техникумах, имеющих 2 и более отделения, в помощь заведующему учебной частью назначаются заведующие отделениями из числа преподавателей по специальным предметам данного отделения.

V. Заведующий хозяйственной частью сельскохозяйственного техникума

15. Руководство административно-хозяйственной частью техникума осуществляется директором через заведующего хозяйственной частью, управляющего делами и бухгалтера, подчиненных ему непосредственно. Функции их определяются специальной инструкцией, утверждаемой директором техникума.

VI. Заведующий учебным хозяйством сельскохозяйственного техникума

16. Заведующий учебным хозяйством назначается директором техникума и утверждается народным комиссариатом или земельным управлением, в ведении которых находится техникум, как правило, из лиц, имеющих высшее сельскохозяйственное образование и стаж работы в совхозах, МТС и колхозах не менее двух лет.

17. На заведующего учебным хозяйством возлагается непосредственное руководство учебным хозяйством на основании специального положения об учебных хозяйствах, утверждаемого Народным комиссариатом земледелия Союза ССР и Народным комиссариатом зерновых и животноводческих совхозов по принадлежности.

VII. Педагогический совет

18. Педагогический совет является совещательным органом при директоре техникума. В состав совета входят:

а) помощник директора по учебной части;

б) заведующие отделениями;

в) все преподаватели;

г) представитель парторганизации техникума;

д) представитель исполбюро учащихся;

е) представитель местного земельного управления.

19. Педагогический совет созывается регулярно не реже одного раза в два месяца для обсуждения мероприятий по улучшению качества педагогической работы, подведения итогов зачетных сессий, рассмотрения вопросов о переводе учащихся и выпусков из техникумов, утверждения планов учебной работы на семестр и на учебный год, утверждения программ, норм учебного оборудования, утверждения плана производственной практики.

VIII. Преподавательский персонал сельскохозяйственных техникумов

20. Преподаватели персонально ответственны за качество теоретической и практической подготовки учащихся сельскохозяйственных техникумов.

21. Преподаватели сельскохозяйственного техникума назначаются директором техникума и утверждаются народным комиссариатом или земельным управлением, в ведении которого находится техникум, из лиц, имеющих высшее специальное и педагогическое образование.

22. Все преподаватели специальных предметов через каждые три года работы в данном техникуме получают право командировки в научно-исследовательские институты, сельскохозяйственные вузы, совхозы, МТС и колхозы для повышения своей квалификации на срок не менее трех месяцев.

IX. Режим в сельскохозяйственных техникумах

23. Срок обучения в сельскохозяйственных техникумах устанавливается Народным комиссариатом земледелия Союза ССР и Народным комиссариатом зерновых и животноводческих совхозов по принадлежности, от 3 до 4 лет в зависимости от специальности.

24. Учебный год в сельскохозяйственных техникумах устанавливается в 50 шестидневных недель с двумя каникулами – зимними (2 шестидневки) и летними (8 шестидневок).

25. Продолжительность учебного дня устанавливается в 9 часов, из них 6 часов занятий под руководством преподавателей и остальное время для самостоятельных домашних работ учащихся.

X. Учащиеся сельскохозяйственных техникумов

26. В сельскохозяйственные техникумы принимаются лица в возрасте от 16 до 30 лет, имеющие общеобразовательную подготовку в объеме семилетки и выдержавшие испытания при поступлении по родному языку, математике, физике, химии и обществоведению.

Примечание. Правила и порядок приема в сельскохозяйственные техникумы и программы приемных испытаний разрабатываются Народным комиссариатом земледелия Союза ССР и Народным комиссариатом зерновых и животноводческих совхозов по принадлежности.

27. Партийные и профессиональные организации сельскохозяйственных техникумов, выполняя свои политические, культурные, общественные, профессиональные функции, содействуют директору техникума в борьбе за выполнение учебных планов и программ, за высокое качество учебной работы и твердую учебную дисциплину, не вмешиваясь в административные распоряжения директора, его помощников и в работу преподавателей. Свою работу общественные учреждения техникума осуществляют на основе специальных директив и положений соответствующих партийных, профессиональных и общественных организаций.

28. Лица, успешно выполнившие все требования учебного плана сельскохозяйственного техникума, получают соответствующее свидетельство об окончании с указанием специальности и квалификации от квалификационной комиссии техникума, действующей по особому положению, разрабатываемому Народным комиссариатом земледелия Союза ССР и Народным комиссариатом зерновых и животноводческих совхозов по принадлежности.

Председатель ЦИК Союза ССР

М. КАЛИНИН

Секретарь ЦИК Союза ССР

А. ЕНУКИДЗЕ

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой. 23.6.1936 г.

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) считают, что состояние подготовки кадров в высшей школе все еще остается неудовлетворительным.

При организации новых высших учебных заведений и развертывании старых нередко упускалось важнейшее условие работы вузов – обеспечение их соответствующими научно-педагогическими кадрами, лабораториями, кабинетами, библиотеками, в результате чего уровень обучения в ряде высших учебных заведений немногим отличается от уровня средней школы (техникумов).

Учебные планы все еще многопредметны и подвергаются, равно как и программы, ежегодным изменениям. Отсутствуют стабильные учебники для высшей школы и нет совершенно учебников по ряду важнейших дисциплин. Крайне недостаточен выпуск специальной переводной литературы.

Чрезмерная дробность и множественность профилей, параллелизм в подготовке кадров одной и той же специальности приводят к распылению научно-педагогических сил, материальных средств и к понижению качества обучения в высших учебных заведениях.

В организации учебной работы до сих пор не изжит так называемый «бригадно-лабораторный» метод обучения: групповые занятия с малоквалифицированными руководителями подменяют собою установленные лекции, наряду с этим студенты перегружаются другими видами учебной работы в ущерб их самостоятельной работе.

Вопреки Постановлению Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР от 19 сентября 1932 г. о том, что производственная практика должна быть органической частью всего учебного процесса, должного руководства этой важной составной частью обучения все еще нет. Для производственной практики студентов народные комиссариаты предоставляют недостаточно оборудованные предприятия, клиники, лаборатории и т.п. Нет необходимого контроля за прохождением производственной практики студентами. Нет строгой отчетности о проделанной работе по возвращении студента с практики в вуз. Все это не может не привести и на деле нередко приводит к тому, что студенты не приучаются сочетать теорию с практикой – проверять опытом полученные ими в стенах вузов знания.

Директива партии и правительства о единоначалии директоров высших учебных заведений не выполняется: единоначалие директоров нарушается администрированием со стороны общественных организаций, а директора, в свою очередь, передоверяют ряд основных функций управления второстепенным лицам.

Со стороны директоров и общественных организаций высших учебных заведений нет повседневной заботы о всестороннем воспитании студента, как примерного по политической сознательности, культурности и дисциплинированности советского гражданина.

Совершенно неудовлетворительно поставлен прием в высшие учебные заведения. Отсутствуют единые твердо установленные условия приема. Важнейшее дело приема студентов директора зачастую передоверяют второстепенным работникам. Вступительные экзамены производятся в большинстве случаев недостаточно организованно, при отсутствии непосредственного участия и контроля со стороны директоров вузов и управлений высших учебных заведений народных комиссариатов. Вместо тщательной проверки знаний каждого поступающего в вуз директора вузов в погоне за выполнением установленных контингентов приема, снижают уровень требований для поступающих. Вследствие этого состав студентов засоряется малограмотными, случайными людьми.

Руководящие работники многих народных комиссариатов до сих пор не осуществляют на деле конкретного руководства вузами, явно недооценивая важнейшее государственное дело подготовки кадров, и передоверяют его второстепенным работникам народных комиссариатов. Вузы далеко не пользуются тем вниманием, каким обычно пользуются в народных комиссариатах предприятия.

Все эти недостатки в руководстве высшими учебными заведениями с особой силой выявились за последнее время в связи со стахановским движением в промышленности и на транспорте. Стахановское движение вскрыло резкое отставание научной и учебной работы в вузах от практики. Отсюда вытекает необходимость пересмотра устаревших программ, учебников, справочников, энциклопедий и технических пособий, в соответствии с результатами стахановского движения и задачами использования техники до дна и быстрого роста производительности труда.

В условиях победы социализма, когда «кадры, овладевшие техникой, решают все», к высшим учебным заведениям должны быть предъявлены новые, более высокие требования, обеспечивающие подготовку высококвалифицированных, политически воспитанных, всесторонне образованных и культурных кадров, обладающих «знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» (Ленин), и способных полностью освоить новейшие достижения науки, использовать технику до дна и по-большевистски связать теорию с практикой, сочетать производственный опыт с наукой.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:

I. О приеме в высшие учебные заведения

1. Правом на поступление в высшие учебные заведения и на бесплатное обучение в них пользуются все граждане Советского Союза обоего пола в возрасте от 17 до 35 лет, имеющие аттестат об окончании полного курса средней школы и успешно выдержавшие установленные для поступления в эти учебные заведения испытания.

2. Все поступающие в высшие учебные заведения подвергаются вступительным экзаменам по следующим предметам: а) русский язык (письменное сочинение), б)грамматика, в) литература, в вузах же, где преподавание ведется на других языках, также экзамен по языку, на котором ведется преподавание в данном вузе, г) политграмота, д) математика, е) физика, ж) химия, а с 1937 г. по одному из иностранных языков (английский, немецкий, французский).

Поступающие в сельскохозяйственные и экономические высшие учебные заведения подвергаются дополнительным испытаниям по географии, а в гуманитарные (исторические, филологические, юридические) – по истории и географии. Поступающие в строительные, архитектурные и художественные высшие учебные заведения подвергаются дополнительным испытаниям по рисованию и черчению, а поступающие в музыкальные и театральные высшие школы – дополнительным испытаниям по специальности.

Преимущественным правом поступления в вузы пользуются лица, получившие в ходе приемных испытаний наивысшие отметки.

Окончившие среднюю школу и имеющие по основным предметам отметки «отлично», а по остальным предметам (рисование, черчение, пение, музыка, физкультура) отметку не ниже «хорошо», принимаются в высшую школу без вступительных экзаменов.

3. Поступающие в высшие учебные заведения подают на имя директора заявление с приложением автобиографии и следующих документов (в подлинниках):

а) аттестат об окончании среднего учебного заведения;

б) паспорт (предъявляется лично);

в) военно-обязанные представляют, помимо вышеуказанных документов, справку об отношении к воинской повинности.

4. Во изменение существующей практики, когда каждое высшее учебное заведение устанавливает свои сроки приема, установить следующие единые сроки приема во все высшие учебные заведения Союза ССР: прием заявлений о поступлении в высшие учебные заведения производится с 20 июня до 1 августа, приемные испытания – с 1 по 20 августа, зачисление в число студентов – с 21 по 25 августа.

Прием в другие сроки запретить.

5. Вся подготовка и организация приема, а также ответственность за ход приемных испытаний возлагаются на директора учебного заведения, под председательством которого (без права замены) создается приемная комиссия в составе: заместителя директора по учебной части, деканов и двух профессоров.

Директора высших учебных заведений и члены приемочных комиссий обязаны лично знакомиться с каждым поступающим и лично проверять все документы поступающих.

6. Предложить народным комиссариатам обеспечить контроль за ходом приема в высшие учебные заведения и помощь директорам в правильной организации и своевременном проведении приема, исправляя обнаруживаемые недочеты в процессе самого приема.

Предложить народным комиссариатам издать для всеобщего сведения справочники по высшим учебным заведениям с указанием факультетов, отделений и специальностей в них, а также условий приема.

7. Перевод из одного высшего учебного заведения в другое однотипное допускать только до начала учебного года с разрешения директоров обоих вузов.

Перевод студентов в разнотипные высшие учебные заведения разрешается только студентам первых двух курсов до начала учебного года с разрешения директоров обоих вузов.

II. Об организации учебного времени

1. Отменить существующую практику произвольных сроков начала, перерывов и окончания занятий в высших учебных заведениях, установив в вузах начало занятий с 1 сентября и окончание их 30 июня с перерывами: на зимние каникулы с 24 января по 6 февраля и на летние каникулы с 1 июля по 31 августа.

Для старших курсов (3, 4 и 5 курсы) высших учебных заведений, производственная практика которых связана с сезонностью работы, допустить начало учебного года с 1 ноября. Список этих вузов утверждается Всесоюзным Комитетом по высшей школе при СНК Союза ССР.

2. В отмену существующей практики перегрузки студентов обязательными учебными занятиями (до 40 часов в шестидневку), сократить количество часов обязательных занятий, проводимых под руководством преподавателей, и установить с начала 1936/1937 учебного года следующее количество учебных часов в шестидневку: на I и II курсах – не более 30 часов, на III и IV – не более 24 часов, на V – не более 18 часов. Выделить для студентов III и IV курсов по одному дню и для студентов последнего курса – по два дня в шестидневку, кроме выходного, для самостоятельных занятий.

Предложить начальникам управлений вузов и директорам высших учебных заведений обеспечить все необходимые условия для самостоятельной работы студентов: бесперебойную ежедневную работу библиотек, чертежных зал, лабораторий, научных кабинетов и консультаций.

Установить продолжительность академического часа в 45-50 минут, с перерывом между занятиями в 10-15 минут.

Все занятия организовать по твердому учебному расписанию, предусматривающему непрерывность учебного процесса в течение дня. Учебное расписание вуза должно утверждаться на весь учебный год и опубликовываться перед окончанием текущего учебного года.

Количество дисциплин, изучаемых в семестре, как правило, не должно превышать шести, а количество дисциплин, изучаемых ежедневно, не должно превышать трех.

III. Об организации учебной работы

1. В целях поднятия научного уровня преподавания и повышения качества учебных занятий в высшей школе, а также в целях развития у студентов навыков самостоятельной работы над учебным материалом, ликвидировать все еще практикуемые в ряде вузов, несмотря на категорическое запрещение, групповые занятия для проработки лекционного материала, представляющие пережиток осужденного в свое время так называемого бригадно-лабораторного метода обучения.

Установить следующие формы учебной работы с преподавателем:

а) лекции, проводимые профессорами и доцентами;

б) практические занятия в лабораториях, кабинетах, в мастерских, в клиниках и т.п., проводимые студентами под руководством профессоров, доцентов и ассистентов;

в) производственная практика, проводимая согласно учебному плану под руководством специально выделенных кафедрой руководителей по тому или иному виду практики.

При организации учебного процесса основное внимание должно быть направлено на самостоятельную работу студентов, проводимую в читальнях, библиотеках, архивах, лабораториях, кабинетах или на дому с обеспечением консультаций студентам.

2. Отменить существующую практику текущего учета успеваемости студентов, установив единственным критерием успеваемости сдачу экзаменов по лекционным курсам и зачетов по практическим занятиям.

Все студенты обязаны сдавать экзамены за полный курс каждого предмета, вошедшего в учебные планы, а также сдавать зачеты по практическим работам после того, как данный курс прослушан студентами полностью.

Экзамены по сложным предметам, имеющим самостоятельные разделы, производятся по частям, но не чаще, чем два раза в год.

Экзамены производятся профессорами и доцентами (ведущими соответствующие лекционные курсы), утвержденными в этом звании.

3. Установить во всех высших учебных заведениях следующие степени оценки успеваемости студентов (отметки): 1) неудовлетворительно, 2) удовлетворительно, 3) отлично.

4. В отмену существующего положения о защите студентами последних курсов дипломных работ, не обеспечивающего проверки подготовленности оканчивающих высшее учебное заведение к самостоятельной работе по специальности, установить, как правило, во всех высших учебных заведениях, кроме технических, сдачу государственных экзаменов, а в технических – защиту дипломных проектов, в специальных государственных экзаменационных комиссиях, ежегодно назначаемых народными комиссарами. Государственные экзамены и защита дипломных проектов проводится ежегодно с 1 по 30 июня и с 1 по 31 октября.

К государственным экзаменам и к защите дипломных проектов допускаются сдавшие экзамены и зачеты по всем предметам, предусмотренным учебным планом высшего учебного заведения. Студенты, не сдавшие государственных экзаменов или не защитившие дипломных проектов, допускаются к повторной сдаче в следующем году.

Предложить Всесоюзному комитету по высшей школе при СНК Союза ССР в двухмесячный срок разработать положение о государственных экзаменационных комиссиях и установить применительно к различным типам высших учебных заведений перечень предметов, подлежащих сдаче в указанных комиссиях, а также установить порядок защиты дипломных проектов и внести на утверждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

5. Ввести во всех высших учебных заведениях единый студенческий билет и единый матрикул (зачетная книжка). В матрикул заносятся все предметы, обязательные для прохождения, и запись о сдаче экзаменов и зачетов.

Отмечать в матрикуле сдачу экзаменов и зачетов и проставлять отметки имеет право только профессор, производивший экзамен, и доцент, принимавший зачет.

Предложить Комитету по высшей школе при СНК Союза ССР в месячный срок разработать единый тип студенческого билета и матрикула, представив их на утверждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

6. Установить для оканчивающих высшие учебные заведения дипломы двух степеней.

Диплом первой степени выдается студентам, окончившим высшее учебное заведение с отметками «отлично» не менее чем по 3/4 всех предметов, а по остальным — с отметками «удовлетворительно» — и сдавшим все государственные экзамены или защитившим дипломные проекты на «отлично».

Диплом второй степени выдается всем остальным студентам, окончившим высшие учебные заведения и сдавшим государственные экзамены или защитившим дипломный проект.

7. Получившие диплом I степени пользуются преимущественным правом:

а) на занятие вакантных должностей на работе по специальности, а также должностей по научно-исследовательской работе в высших учебных заведениях и в научно-исследовательских институтах;

б) на зачисление в аспирантуру при соответствующих кафедрах высших учебных заведений;

в) на включение в число кандидатов для посылки в научные командировки как внутри Союза ССР, так и за границу.

8. Предложить Всесоюзному Комитету по высшей школе при СНК Союза ССР представить на утверждение Совета Народных Комиссаров Союза ССР единый тип диплома (I и II степени) об окончании высшего учебного заведения, а также издать инструкцию о порядке выдачи дипломов об окончании вуза.

9. Исходя из того, что производственная практика должна являться органической частью всего учебного процесса обучения и помогать студентам лучше усваивать теоретические знания и применять их в своей практической деятельности:

а) установить, что студенты на производственной практике выполняют весь цикл основных работ по специальности;

б) посылать студентов на практику группами под руководством специально выделенных преподавателей высшего учебного заведения;

в) предложить народным комиссариатам закрепить за вузами сроком не менее чем на 4-5 лет производственные предприятия, наиболее оборудованные и хорошо организованные, для проведения в них производственной практики студентов;

г) предложить Всесоюзному комитету по высшей школе при СНК Союза ССР в трехмесячный срок разработать положение о производственной практике, обеспечив в новых учебных планах вузов не менее 30 процентов времени на производственную практику для двух старших курсов, увеличивая это время в зависимости от специальности до 40 процентов;

д) предложить народным комиссариатам в четырехмесячный срок разработать программы производственной практики для вузов всех специальностей.

IV. О руководстве высшей школой

1. Установить, что народные комиссары и руководители ведомств несут полную личную ответственность за состояние и работу высших учебных заведений, находящихся в их системе.

2. Предложить народным комиссарам и руководителям ведомств лично знакомиться с состоянием высших учебных заведений и систематически заслушивать доклады директоров высшей школы, а также ставить на обсуждение советов при наркомах важнейшие вопросы подготовки специалистов высшей квалификации (планы подготовки, качество подготавливаемых в вузах специалистов и т.д.).

3. Во всех народных комиссариатах и ведомствах, в ведении которых имеются вузы, организовать управления учебными заведениями, возложив на них руководство всей работой по подготовке и переподготовке кадров высшей и средней квалификации и инспектирование вузов по всем разделам их работы.

Подчинить управления вузов непосредственно народным комиссарам или руководителям ведомств.

4. Предложить народным комиссарам и руководителям ведомств укрепить состав управлений учебных заведений квалифицированными специалистами, имеющими опыт научно-педагогической и производственной работы.

5. Установить, что директор вуза несет полную ответственность перед советским государством за руководство высшим учебным заведением, за прием и обучение студентов и организацию политико-воспитательной работы среди них, за научно-исследовательскую работу в высшем учебном заведении и хозяйственное его состояние, за подбор и правильное использование научно-педагогического персонала, за подготовку научно-педагогических кадров на кафедрах, за культурно-бытовое обслуживание студентов и преподавательского состава.

6. Исходя из задач подготовки высшими учебными заведениями высококвалифицированных специалистов, стоящих на уровне современной науки и высоких требований, которые предъявляются в связи с этим к директорам высших учебных заведений, а также в целях дальнейшего повышения авторитета и ответственности директоров установить впредь, что:

а) директорами высших учебных заведений могут быть лишь лица, имеющие законченное высшее образование и опыт научно-педагогической и производственной работы в данной отрасли;

б) директора вузов утверждаются и смещаются Всесоюзным комитетом по высшей школе при СНК СССР по представлению народных комиссариатов;

в) административные взыскания на директоров могут быть наложены только народным комиссаром.

7. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) предлагают народным комиссарам создать директорам высших учебных заведений все необходимые условия для повышения их научной и технической квалификации (научные отпуска, научные командировки, выписка литературы, освобождение от работы для подготовки диссертации на ученую степень и др.).

8. Заместитель директора по научной и учебной работе выдвигается из числа наиболее квалифицированных профессоров по ведущим специальностям и утверждается и смещается народным комиссаром.

9. Деканы факультетов выдвигаются из числа профессоров по ведущим дисциплинам данного факультета, утверждаются начальником управления учебных заведений народного комиссариата по представлению директора высшего учебного заведения.

Деканы осуществляют единоличное руководство учебной и научной работой факультета.

10. Руководители кафедр выдвигаются по конкурсу и утверждаются по представлению директора высшего учебного заведения Всесоюзным комитетом по высшей школе при СНК Союза ССР.

Право участия в конкурсе на руководство кафедрой предоставляется лицам, имеющим звание профессора или ученую степень доктора наук.

11. Доценты кафедр выдвигаются по конкурсу и утверждаются начальником управления вузов народного комиссариата по представлению директора вуза.

Право участия в конкурсе на вакантную должность доцента предоставляется лицам, имеющим звание доцента или степень кандидата наук.

12. Сотрудники кафедр – ассистенты, научные сотрудники, лаборанты выдвигаются персонально профессором-руководителем кафедры по согласованию с деканом факультета и утверждаются директором вуза.

13. Ставя перед сотрудниками кафедр задачу систематического повышения их научно-преподавательской квалификации, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) предлагают директорам высших учебных заведений и начальникам управлений высших учебных заведений не допускать совместительства в работе доцентов, ассистентов и научных сотрудников кафедр, обеспечив все необходимые условия для повышения их научной квалификации.

Предложить руководителям кафедр установить для каждого сотрудника кафедры индивидуальный конкретный план научно-исследовательской работы и обеспечить систематическое повышение научной и педагогической квалификации работников кафедры.

14. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) осуждают распространенные среди известной части работников народных комиссариатов и учебных заведений взгляды, что кафедры высших учебных заведений не должны заниматься научно-исследовательской работой, а ограничиваться только учебно-педагогической деятельностью.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) указывают, что без научно-исследовательской работы не может осуществляться высшими учебными заведениями подготовка специалистов на уровне требований современной науки и немыслима подготовка научно-преподавательских кадров и повышение их квалификации.

Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) предлагают всем народным комиссариатам и директорам высших учебных заведений обеспечить на деле развертывание научно-исследовательской работы по кафедрам.

15. Запретить партийным, советским и хозяйственным организациям отрывать научно-педагогические кадры высших учебных заведений от их непосредственной работы и использовать на работе не по специальности.

16. Запретить народным комиссариатам производить перемещение научно-педагогических кадров высших учебных заведений во время учебного года.

V. О порядке и дисциплине в высшей школе

1. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) указывают, что высокое качество подготовки квалифицированных специалистов в высших учебных заведениях обусловливается четко установленным порядком и проведением твердой сознательной дисциплины в высшей школе. В этих целях Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) предлагают директорам установить точное расписание занятий и строгое его соблюдение; полный порядок в аудиториях, кабинетах, лабораториях, библиотеках, читальнях, обеспечивающий нормальную учебную работу, закрепление определенных учебных помещений за кафедрами; обеспечение необходимого ремонта и пополнение лабораторий и кабинетов наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, реактивами, чертежными принадлежностями и т.д.

2. Установить твердое расписание дней и часов приема директором, его заместителем и деканами факультетов, отдельно для профессорско-преподавательского состава и отдельно для студентов во внеучебное время.

Установить, что право входа в учебные корпуса и общежития высших учебных заведений имеют только студенты, научно-педагогический и административно-технический персонал данного учебного заведения. Доступ в них прочим лицам разрешается лишь по специальным пропускам.

3. Предложить директорам вузов обеспечить во всех помещениях высшего учебного заведения своевременный ремонт и уборку, а также культурную обстановку в вестибюлях, в комнатах для ожидания, культурное обслуживание у вешалок, в буфетах и столовых.

4. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) предлагают директорам вузов следить за физическим воспитанием и состоянием здоровья студентов и принимать меры к приведению в образцовое состояние студенческих общежитий с обеспечением в них безукоризненной чистоты и всех необходимых санитарно-гигиенических условий.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) предлагают директорам высших учебных заведений и начальникам управлений высших учебных заведений народных комиссариатов:

а) установить твердый распорядок в общежитиях и самым решительным образом бороться с его нарушителями;

б) установить, что собрания в общежитиях и учебных помещениях могут устраиваться лишь с согласия директора;

в) не допускать произвольного снижения установленных государством норм жилплощади для студентов, перегрузку общежитий, а также не допускать заселения общежитий посторонними лицами и учебных корпусов какими бы то ни было жильцами.

5. Обязать народные комиссариаты и городские советы до сентября 1936 г. освободить все студенческие общежития от посторонних жильцов и учебные здания от каких бы то ни было жильцов. Виновных в невыполнении данного Постановления привлекать к ответственности.

6. Предложить Всесоюзному комитету по высшей школе при СНК СССР внести на утверждение Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР новый устав высшей школы, разработанный на основе данного Постановления.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) обязывают Комитет по высшей школе при СНК Союза ССР и народные комиссариаты обеспечить проведение в жизнь настоящего Постановления, а партийным и советским организациям оказывать всемерную помощь директорам высших учебных заведений в организации учебной работы, в установлении порядка в вузах и тем самым создать необходимые условия в деле подготовки высококвалифицированных специалистов, полностью отвечающих современным требованиям социалистического строительства.

Председатель СНК СССР

В. МОЛОТОВ

Секретарь ЦК ВКП(б)

И. СТАЛИН

Постановление СНК СССР о введении штатных должностей и должностных окладов для профессорско-преподавательского состава в вузах. 11.11.1937 г.

|

Штатные должности |

Должностные оклады (рублей в месяц) |

||

|

Учёная степень или образование |

со стажем по занимаемой должности |

||

|

менее 5 лет |

от 5 до 10 лет |

свыше 10 лет |

|

|

А. 1.Профессор- заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук 2.Профессор кафедры – имеющий ученую степень доктора наук не имеющий ученой степени доктора наук 3.Доцент кафедры и старший преподаватель — имеющие ученую степень кандидата наук не имеющие ученой степени кандидата наук 4.Ассистент кафедры и преподаватель имеющие ученую степень кандидата наук не имеющие ученой степени кандидата наук Б. Старший лаборант Лаборант – имеющий среднее специальное образование имеющий среднее общее образование |

1100 1000 800 700 600 600 500 450 350 225 |

1300 1150 900 800 700 700 600 500 400 275 |

1500 1300 1000 900 700 800 600 550 450 325 |

|

Штатные должности |

Должностные оклады (рублей в месяц) |

||

|

со стажем по занимаемой должности |

|||

|

менее 5 лет |

от 5 до 10 лет |

свыше 10 лет |

|

|

1. Старший препаратор 2. Препаратор |

225 150 |

275 175 |

325 200 |

|

Виды занятий |

Рублей за час работы |

||

|

профессору |

доценту |

специалисту, не имеющему ученого звания |

|

|

1.Лекции по специальным дисциплинам, консультации по дипломному проектированию, консультации аспирантов по диссертации 2. Лекции по прочим дисциплинам |

30 25 |

25 20 |

20 15 |

|

Рублей за час работы |

|||

|

Профессору |

Доценту |

Специалисту, |

|

|

3. За ведение практических, лабораторных занятий, консультаций по ним и за прием экзаменов |

15 |

12 |

10 |

[1] Приложения не приводятся.[2] Не приводится.[3] Леплевский Григорий (Гирш) Моисеевич (1889-1938) – политический деятель. В 1905-1909 бундовец, с 1917 большевик. Депутат Учредительного собрания. Возглавлял малый Совнарком РСФСР, был членом коллегии НКВД, заместителем прокурора СССР. Расстрелян по приговору военной коллегии Верховного суда, в 1957 реабилитирован.[4] Петруничев Николай Алексеевич (1899-1942) – партийный деятель, с 1917 большевик. В 1920-1922 военком штаба корпуса, в 1928-1929 ответственный секретарь Белгородского окружкома ВКП(б), затем руководитель группы внешней торговли Комиссии советского контроля при СНК, в 1937-1938 управляющий делами СНК СССР, затем на преподавательской работе. С 1941 в действующей армии, пропал без вести.

Послереволюционная аспирантура

Публичная защита аспирантами кандидатских диссертаций практикуется с 1934 г. В том же 1934 году при президиуме Академии Наук СССР создается первая докторантура. Положение об аспирантуре неоднократно менялось. Вводились и закрывались подготовительные курсы, усложнялись критерии приёма, что приводило к изменению количества принятых аспирантов.

Постановлением СНК СССР «О подготовке научных и научно-педагогических работников» от 13 января 1934 г. N 78 отмечалось, что подготовка научных и научно-педагогических работников должна производиться только в тех высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах, которые наиболее обеспечены высококвалифицированными научными кадрами и располагают соответствующим оборудованием (библиотеки, лаборатории, испытательные станции и т.п.). Перечень высших учебных заведений, в которых может производиться подготовка научных и научно-педагогических кадров, а также контингенты аспирантов и перечень специальностей, по которым учреждается аспирантура, утверждались по представлению соответствующих народных комиссариатов, Всесоюзным комитетом по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР. Для остальных высших учебных заведений эти вопросы разрешаются соответствующими народными комиссариатами.

В аспиранты принимались трудящиеся не старше 35 лет из числа лиц, имеющие законченное высшее образование, проработавшие после окончания высшего учебного заведения по своей специальности на производстве не менее двух лет и проявившие способность к научно-исследовательской или научно-педагогической деятельности. При зачислении преимущество оказывается ударникам. Исключения в отношении возраста допускались в каждом отдельном случае только с особого разрешения соответствующего народного комиссариата. Освобождение от посылки на работу на производство до зачисления в аспирантуру могло быть допущено только в отношении лиц, наиболее выдающихся по своим способностям к научной работе или специализирующихся на обще-научных дисциплинах (математика, физика, теоретическая механика и т.п.), в каждом отдельном случае с разрешения соответствующего народного комиссариата.

Кандидаты в аспиранты намечались кафедрами высших учебных заведений или соответствующими секциями (отделами) научно-исследовательских учреждений из числа студентов последнего курса за полгода до окончания ими высшего учебного заведения. Кандидаты с заключением совета высшего учебного заведения и отзывом общественных организаций представляются директором на утверждение центральной отборочной комиссии соответствующего народного комиссариата. Фактическое зачисление в аспиранты лиц, утвержденных центральной отборочной комиссией народного комиссариата, производится после того, как они пробудут на производстве не менее установленного срока, при наличии положительной характеристики их работы на производстве.

Сроки обучения аспирантов устанавливались в пределах от 2 до 3 лет. В течение всего времени обучения каждый аспирант пользовался стипендией в размере, устанавливаемом законом. Каждому аспиранту для приобретения научной литературы ежегодно выдавалось пособие в размере месячного размера стипендии. Аспиранты могли принимать на себя служебные работы, не связанные с выполнением их индивидуального плана, не иначе, как с разрешения директора высшего учебного заведения или научно-исследовательского учреждения. По выполнении всех требований плана каждый аспирант должен был публично защитить диссертацию на степень кандидата наук.

Постановлением ЦИК СССР N 65, СНК СССР N 751 от 27.04.1933 «О размере стипендий для аспирантов втузов, вузов и научно-исследовательских институтов» (документ утратил силу Постановлением ЦИК СССР N 115, СНК СССР N 2051 от 11.11.1937 «Об отмене постановления ЦИК и СНК СССР от 27 апреля 1933 года о размере стипендий для аспирантов»), для аспирантов втузов, вузов и научно-исследовательских институтов при нормальной успеваемости стипендия составляла 200 руб. в месяц и при повышенной успеваемости — 250 руб. в месяц. Начальникам секторов кадров и науки народных комиссариатов, по представлению директоров институтов, было предоставлен право устанавливать для особо выделяющихся в научной работе аспирантов стипендию в размере до 300 руб. в месяц. Для аспирантов-ассистентов научно-исследовательских институтов стипендия была установлена в размере 300 руб. в месяц.

При этом средняя месячная заработная плата в РСФСР в марте 1936 г. составляла:

В крупной промышленности — 231 руб.

В строительстве — 224 руб.

Совхозы, коопхозы и др. сельхозпредприятия — 140 руб.

Железнодорожный транспорт — 227 руб.

Научно-исследовательские учреждения — 302 руб.

ВУЗы и ВТУЗы — 336 руб.

Учреждения здравоохранения — 189 руб.

Управление центральное-общее и ведомственное (СССР и союзных республик) — 427 руб.

Сельсоветы — 144 руб.

Судебные учреждения и юридическое обслуживание населения — 252 руб.

Источник: Численность и заработная плата рабочих и служащих в СССР (Итоги единовременного учета за март 1936 г.). — М., 1936.

Постановлением СНК СССР «О размере стипендий для аспирантов высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов» от 11 ноября 1937 г. с 1 ноября 1937 года для аспирантов высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов ставка государственной стипендии была установлена в размере 400 рублей в месяц.

Таким образом, аспирант в середине 30-х гг. прошлого века получал ставку стипендии даже большую, чем средняя зарплата преподавателя вуза и почти в два раза большую, чем средняя зарплата по стране.