Photo by Tim Gouw on Unsplash

«Кем я стану, когда вырасту?» — вопрос, который ставит в тупик ещё с детского сада. А если речь идёт о выборе предметов для ЕГЭ, кажется, будто от этого решения зависит вся жизнь. Эксперт по профориентации Тимофей Фролов рассказал Synergy Times, как определиться, какие экзамены сдавать, и почему паниковать не надо.

Из этой статьи вы узнаете

Почему так трудно выбрать предметы для ЕГЭ

Зачем нужна стратегия поступления

Какие экзамены считаются самыми популярными

Что делать, если вообще ничего не знаешь

Почему не надо паниковать, выбирая ЕГЭ

Почему так трудно выбрать предметы для ЕГЭ

Трудности могут быть из-за внутренних противоречий, считает Тимофей. Ученику может нравиться и книги читать, и задачи по физике решать. Но если сдавать литературу и физику, то возникнет вопрос, на какой факультет подавать документы. Как правило, для поступления надо выбирать однородные предметы.

Часто родители оказывают давление на ребёнка. В моей практике есть разные случаи. Однажды на профориентацию пришла девочка, которая увлечена рисованием и мечтает быть дизайнером. А её родители стояли рядом и перебивали: «Дизайнер – не профессия, мы пойдём на юриста или врача». Это, конечно, большая проблема, которую надо решать непосредственно с родителями. Я всегда советую школьникам слушать только себя, ведь престижные в прошлом поколении профессии могут устареть. Лучше быть хорошим дизайнером, чем плохим юристом или врачом (это даже опасно).

Тимофей Фролов

7 тестов на профориентацию для школьников, которые можно пройти бесплатно онлайн

Читать подробнее

Зачем нужна стратегия поступления

В центрах профориентации для каждого клиента разрабатывают стратегию поступления. Профгид общается со школьником, задаёт вопросы, которые подсвечивают интересы и способности. В ходе беседы эксперт определяет, какие у будущего абитуриента есть хобби, наклонности, стремления и мечты. Иногда ответы могут удивить самого школьника: о некоторых профессиях многие даже не слышали и не представляют, как можно соединить увлечение программированием и литературой (например, есть направление «компьютерная лингвистика»).

Тимофей говорит, что часто школьники выбирают самые простые и популярные экзамены и под них подгадывают потенциальные вузы и программы. В центре профориентации эксперты работают по принципу от обратного: выписывают возможные направления, которые интересны школьнику, и на их основе подбирают экзамены, рассматривают различные программы, предлагают разные вузы и даже города и страны, если поблизости подходящей специализации нет.

Онлайн-курсы ЕГЭ

Получи бесплатную консультацию по сдаче ЕГЭ от экспертов

Узнать, как записаться

Какие экзамены считаются самыми популярными

Одним из самых универсальных предметов для сдачи ЕГЭ считается обществознание. Выбрав его, можно пойти на множество специальностей от экономики до юриспруденции и педагогики. К тому же, задания включают животрепещущие темы, которые должен знать каждый гражданин: принципы права, ветви власти, основы социологии и психологии. Изучая обществознание, можно заодно подготовиться к взрослой жизни и научиться понимать окружающий мир.

На втором месте стоит английский язык. Такой набор (обществознание и английский) позволяет поступить на разные специализации. Это подходящая комбинация для тех, кто ищет лёгкий путь, но совсем не может определиться, а сроки поджимают. Но сработает она лишь в том случае, если у человека приличный уровень английского, хорошая база лексики и грамматики. Многие сейчас смотрят сериалы в оригинальной озвучке, потребляют медиаконтент в социальных сетях и прокачивают язык с начальной школы. С нуля же к ЕГЭ по английскому подготовиться за короткое время сложно.

Тимофей советует всегда выбирать то, к чему лежит душа, даже если экзамены пугают своей сложностью.

«Намного легче пройти через трудности в год подготовки и посеять плоды, вырастающие в правильное направление и карьеру в дальнейшем», – утверждает эксперт.

Как готовиться к ЕГЭ, а главное — когда и с чего начинать

Читать подробнее

Что делать, если вообще ничего не знаешь

Тимофей советует зайти на сайт «Учёба.ру» и провести самостоятельное исследование: выписать все комбинации предметов, ЕГЭ по которым принимают в вузах. Самая верная стратегия — идти от противного. Люди иногда не уверены в том, чего они хотят, но всегда знают на сто процентов, чего они не хотят. Вычёркивая неприемлемые варианты, можно приблизиться к пониманию того, какие специальности и направления вам подходят.

310 баллов ЕГЭ из 300: как личные достижения помогут вам поступить в вуз

Читать подробнее

Почему не надо паниковать, выбирая ЕГЭ

Если вы не угадали с выбором экзамена или передумали, можно легко изменить направление и сдать новые экзамены в следующем году или даже поменять вуз.

Помните, что на ЕГЭ жизнь не заканчивается, и объясните это родителям. Так, в Европе распространено понятие gap year — год после окончания школы, когда выпускники могут подумать о своих ценностях, попробовать себя в разных направлениях и более чётко сформировать жизненные планы.

В погоне за ЕГЭ и поступлением очень велик риск согласиться на меньшее и упустить возможность следовать своей мечте. Если вам нужно время, возьмите его и не идите на поводу у общества. Не выбирайте самые лёгкие экзамены, а думайте на дальнюю перспективу.

Онлайн-курсы ЕГЭ

Подготовься к ЕГЭ под руководством экспертов и наставников

Платформа предлагает 11 предметов для подготовки к ЕГЭ на выбор. Эксперты составляют для учеников индивидуальный план подготовки, учат осознанно подходить к решению заданий и справляться с ними независимо от формулировки, а кураторы оказывают поддержку 24/7.

Получить бесплатную консультацию

Содержание

- Экзамены — лучший способ проверить знания ученика (Сочинение на свободную тему)

- Экзамен – это проверка знаний. Виды экзаменов

- Что такое экзамен

- Виды экзаменов

- Преимущества

- Недостатки

- Цель проведения

- Когда появились экзамены

- Экзамен ОГЭ

- Государственный экзамен

- Как подготовиться к экзамену

- Зачем нужны экзамены в современных университетах?

- Что такое экзамены и зачем их сдают

- Зачем сдают экзамены

- Ограниченность знаний и предвзятость: за что критикуют экзамены

- Преимущества экзаменационной системы

Экзамены — лучший способ проверить знания ученика (Сочинение на свободную тему)

Большинству людей в определенные моменты жизни приходится сдавать экзамены. Экзамены служат для оценки знаний учащихся и показывают им, что ещё предстоит сделать. Однако действительно ли экзамены — это хороший способ тестирования студентов?

На мой взгляд, экзамены очень полезны. Во-первых, они заставляют учащихся решать интеллектуальные задачи и проверять их знания, навыки и способности. Во-вторых, экзамены побуждают молодых людей улучшить свои знания по предмету и пересмотреть информацию, полученную за определённый период времени. Кроме того, студенты всегда знают, что они должны сдать экзамены в конце семестра и выучить новый материал, чтобы потом им не пришлось зубриться.

Напротив, некоторые считают, что результаты экзаменов не всегда вполне объективны.

Иногда ученики, которые часто пропускают занятия, получают проходные оценки так же легко, как и те, кто посещает занятия регулярно. Очевидно, что они напичканы или придумали способ жульничества. Кроме того, экзамены могут вызвать сильный стресс. Некоторые студенты не сдают экзамены из-за страха или беспокойства по поводу того, что они не сдадут.

В любом случае, я по-прежнему считаю, что экзамены важны, потому что они помогают учителям понять, готовы ли ученики к переходу на следующий уровень. К тому же у студентов не будет возможности обмануть, если процедура экзамена будет жесткой.

В заключение скажу, что подготовка к экзамену требует много времени и усилий. Экзамены заставляют студентов усердно работать, пытаться понять сложный материал и сохранять информацию для будущих тестов и экзаменов. Думаю, подготовка к экзаменам учит студентов самодисциплине и навыкам тайм-менеджмента, которые пригодятся в будущем.

Внимание!

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Источник

Экзамен – это проверка знаний. Виды экзаменов

Для большинства людей слово «экзамен» — это нечто очень тревожное и устрашающее. Думая о нем, каждый представляет себе страшного экзаменатора, билеты и неизвестное задание, скрытое в нем. Эта неизвестность и пугает многих людей. А ведь сдача экзамена не так страшна, как себе многие представляют. Это всего лишь процедура проверки знаний по тому или иному предмету или области. Чтобы данное слово не вызывало негативных эмоций попробуем разобраться, что собой представляет этот процесс и как к нему правильно подготовиться без психологических переживаний.

Что такое экзамен

Итак, анализируя само слово, стоит сказать, что произошло оно от латинского слова examen, что в переводе означает испытание. То есть другими словами экзамен — это испытание ваших умений и навыков. За многие годы не нашли лучшего способа проверить человеческие знания. Ведь с помощью такой процедуры можно проверять что угодно: и память, и логику, и сообразительность. Конечно, с каждым годом человечество совершенствуется и придумывает все новые способы проверки, но принцип остается тот же. Главной целью самой процедуры является выяснение качества и количества знаний в той или иной сфере. Для этого разработаны разные виды экзаменов.

Виды экзаменов

Будь то экзамен по русскому языку или по математике, по каждому предмету есть вариации процедуры проверки. Самыми распространенными являются:

- экзамен с использованием билетов;

- собеседование;

- семинар;

- письменная работа;

- тестирование;

- компьютерная проверка.

Говоря об экзаменах, чаще всего мы представляем себе учебное заведение. И это верно, ведь именно там чаще всего проводятся периодические проверки и контроль знаний. Хотя не только. Вот, например, при получении водительского удостоверения водитель также должен сдать экзамен, и это также является проверкой его знаний правил дорожного движения. Или вот в современных организациях сейчас очень модно тестировать своих работников время от времени, чтобы стимулировать их к получению новых знаний. Но мы все же обратим свое внимание на учебные заведения, как места, где экзамены проходят чаще всего.

Экзамен с использованием билетов — это один из самых распространенных видов. Это своего рода лотерея. Можно вытянуть трудный билет, а можно, наоборот, получить несколько легчайших вопросов. Сама процедура заключается в том, что экзаменуемый должен вытянуть один из предлагаемых билетов, и после некоторой подготовки дать ответ на все его вопросы.

Собеседование предполагает не случайный выбор темы, а более полноценную проверку всего, что изучалось в течение всего курса. Экзаменатор ведет беседу с учащимся и в ходе нее задает различные вопросы, на которые хочет получить правильные ответы.

Семинар — это не индивидуальный, а коллективный процесс общения, когда преподаватель беседует сразу с несколькими учащимися и в ходе беседы выявляет степень развития и глубину знаний экзаменуемых. Обычно это проходит в виде круглого стола, где все разговаривают и обмениваются мнениями.

Письменная работа, конечно, пишется на специальном листке или бланке. Обычно все учащиеся сидят в одном помещении, им выдается задание и оглашается время для его выполнения. По истечении времени все сдают работы.

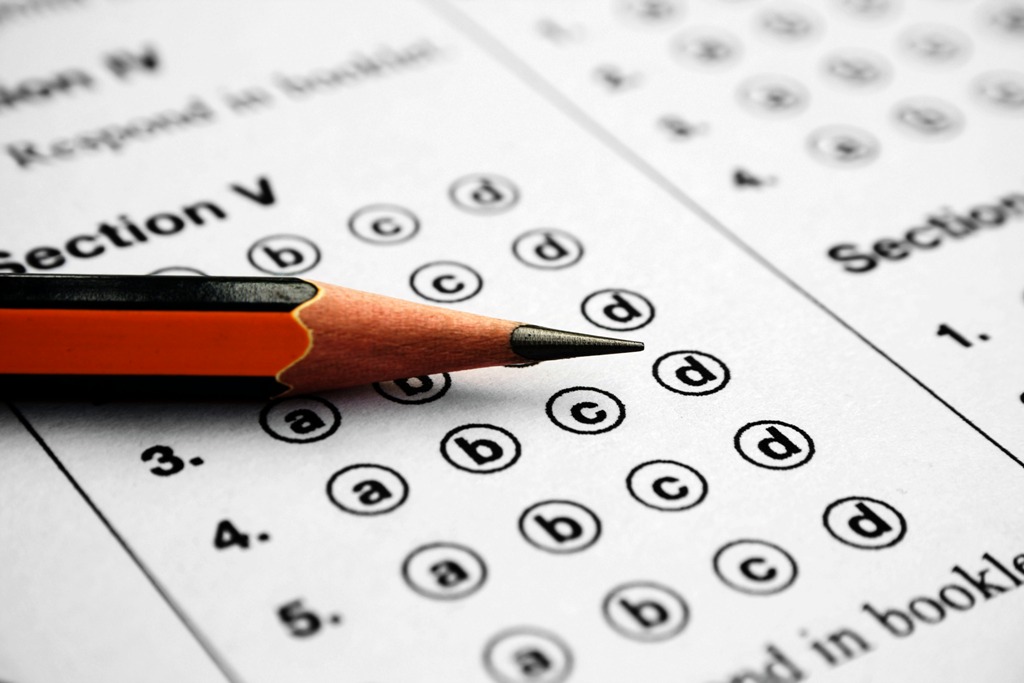

Тестирование — это также письменная работа, но только вместо раскрытого ответа на вопрос здесь нужно просто выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. Обычно пишется на готовом бланке, где нужно только поставить галочку возле правильного ответа.

Тестирование может проходить не только письменно, но и выполняться на компьютерах. Специально разработанные программы помогают в наше время провести такой экзамен по любому предмету. За определенное время учащийся просто должен ответить на вопросы, сделав нужный выбор. Компьютер сам выставляет баллы.

Преимущества

Логично, что в зависимости от предмета выбирается оптимальный вид и форма экзамена. Ведь, например, экзамен по русскому языку правильнее сдавать в письменном виде, а вот историю можно вполне сдавать и письменно, и устно. Конечно, у каждого экзамена есть свои плюсы и минусы. Остановимся на плюсах каждого из них подробнее:

- Экзамен по билетам не требует особой подготовки от учителя, а учащийся заранее знает, какие вопросы могут быть в билетах. Это дает возможность тщательно подготовиться к нему.

- Собеседование дает возможность учащемуся показать творческий подход к предмету, применить логику, сообразительность, а учителю помогает проверить знания более обширно.

- Письменный экзамен дает человеку возможность спокойно подумать над ответом.

- Семинар помогает тем, кто знает тему хуже сориентироваться в процессе, опираясь на ответы других, и все же поучаствовать в общем обсуждении.

- Тестирование всегда предполагает возможность угадать правильный вариант, хотя на это лучше не рассчитывать.

- Компьютерная проверка облегчает работу учителю и исключает фактор эмоционального оценивания учащегося в ту или иную сторону. Ведь у компьютера не бывает любимчиков.

Недостатки

Естественно, экзамен — это не только одни положительные факторы. Есть у каждого из них и свои минусы.

- Вытаскивая билет, вы ограничиваете себя в выборе темы. Вы обязаны придерживаться только тех тематик, что указаны в билете. И если вам не повезло, то не важно, как хорошо вы знаете другие темы.

- Собеседование требует огромных эмоциональных затрат как от учителя, так и от ученика.

- Письменная работа не дает возможности исправить свой ответ, как это можно сделать в устном варианте, вовремя поправившись.

- Семинар не всегда дает возможность раскрыть способности абсолютно всех испытуемых. Также есть шанс, что некоторые ученики просто напросто затеряются в общей дискуссии, или постесняются высказать мнение.

- Недостаток тестов в том, что он не всегда способен раскрыть все умения ученика. Там, где нужен более обширный ответ, выбирается только сухой ответ «а» или «б». И это не устраивает очень многих учителей. Также присутствует возможность списать.

- То же самое можно сказать и о компьютерной проверке, только без возможности списать, ведь в основном это тестирование проходят индивидуально.

Цель проведения

В зависимости от того, где и для чего проводят проверку, различают и разные форматы экзаменов. Так, по окончании определенного заведения, учащиеся сдают выпускной экзамен по одному или нескольким предметам. Если это сдача экзамена после 11 класса, то здесь сдают единый госэкзамен, установленный нормами министерства. При поступлении в учебное заведение нужно сдать вступительный экзамен. Если же говорить о самом процессе учебы, то при переходе из одного класса в другой или с одного курса на другой сдаются переводные экзамены. Учащиеся, например, сдают экзамен ОГЭ после 9 класса.

Когда появились экзамены

Как письменный, так и устный экзамены существуют уже очень давно. Принято считать, что они появились как форма контроля еще в XIX веке. После революции в 1917 году экзамены были отменены, но после опять введены, так как не нашлось ничего более действенного. Было решено проводить проверку после каждого класса плюс при поступлении в вуз. С тех пор система образования перенесла множество изменений. Реформы меняли виды и формы контроля. А в 2007 году было решено проводить единый экзамен по всей территории страны.

Экзамен ОГЭ

Все учащиеся уже с 5 класса знают, какие испытания их ждут на протяжении всей учебы в школе. Первым таким испытанием являются экзамены в 9 классе. Это основной госэкзамен, который сдается обязательно. Для одних он является промежуточным перед переходом в 10 класс, а другим он нужен для поступления в средние специальные учреждения такие, как техникум или колледж. Данный экзамен очень похож на тот, который детям нужно будет сдавать после 11 класса, а именно ЕГЭ.

Государственный экзамен

Основной целью единого экзамена является создание равной возможности для всех учащихся для поступления в высшие учебные заведения. Все задания разработаны одинаково, с одинаковым уровнем сложности. Подсчет баллов проводится по единой системе. Возможность подтасовать результаты отсутствует, так как все работы зашифрованы. Тот факт, что все учащиеся заранее знают, что им предстоит сдавать данный экзамен, заставляет их более ответственно подойти к учебе, готовиться к этому.

Вы уже поняли, что экзамен — это не всегда страшно. Ответственно? Да. Но не стоит доводить себя и ребенка до нервного срыва накануне экзамена. Сдаете вы экзамены в 9 классе или в 11, неважно. Подойдите к этому процессу спокойно и ответственно, и у вас не будет проблем.

Экзаменуемый должен заранее готовиться к проверке. При необходимости обратиться к помощи специалистов, репетиторам. Периодически проверяя себя, анализировать степень подготовленности. А самое главное – настроиться морально на успех, постараться не нервничать как накануне, так и на самом экзамене. Ведь нервное состояние мешает человеку сосредоточиться. И помните, ничто не помешает вам сдать хорошо экзамен, если вы реально знаете предмет.

Источник

Зачем нужны экзамены в современных университетах?

- 7 сентября 2021 г.

- 9 минут

- 407

Так много студентов и даже преподавателей ругают экзаменационные испытания, что возникает вполне резонный вопрос: а нужны ли экзамены вообще?

Чтобы на него ответить, придётся разбираться. Ведь несмотря на всю критику, в школах вводят ЕГЭ, для поступления в техникумы часто проводят вступительные экзамены, а экзаменационная пора — неотъемлемая часть любой сессии в университетах. Так зачем же нужны экзамены в колледже и вузе? Какие вопросы они решают и почему от них до сих пор не отказались?

А чтобы не пропустить полезные статьи из мира образования, подпишитесь на наш Telegram-канал. И не забывайте следить за акциями и скидками от компании — с ними учиться ещё выгоднее.

Доверь свою работу кандидату наук!

Узнать стоимость бесплатно

Что такое экзамены и зачем их сдают

Прежде чем разбираться, зачем нужны экзамены, необходимо понять, что же это такое. Словари и специалисты из образовательной системы сходятся во мнении, что:

Экзамен — это эффективный способ проверки учебных знаний школьников или студентов.

Экзамены могут приниматься в разной форме: устно, письмо, дистанционно — но всегда предполагают предварительную подготовку и сдачу компетентному лицу или группе преподавателей. В случае с единым государственным экзаменом — это испытание, которое проходит письменно в виде тестирования.

В Российской империи первые экзамены появились при Петре Первом. Тогда будущие офицеры должным образом готовились и сдавали математику, чтобы получить военное звание. Без этого об офицерской карьере можно было не мечтать.

Зачем сдают экзамены

Зачем нужно сдавать экзамены? На этот вопрос существует несколько ответов:

- проверить уровень знаний учащихся;

- перевестись из обычного класса в профильный;

- закончить среднее или высшее учебное заведение;

- поступить в государственные или международные вузы.

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.

То есть экзамены — это своеобразный этап перехода из одного качественного состояния в другое: из школьника — в выпускника, из абитуриента — в студента, из первокурсника — в уверенного учащегося старших курсов, а потом и в дипломированного специалиста.

С 30-х годов XVIII века экзамены уже принимались во всех гимназиях и лицеях. Не поверите, но там их называли «истязаниями». Видимо, даже в те времена экзаменационные сессии вызывали множество переживаний у учащихся, хотя исторические источники уверяют, что сами учебные испытания проходили вдумчиво и уважительно по отношению к студентам.

Ограниченность знаний и предвзятость: за что критикуют экзамены

В России и других странах многие обыватели и научные специалисты критикуют экзаменационную систему и предлагают различные альтернативы. Среди них можно встретить такие варианты:

- проверять знания через тестирование;

- отказаться от отметок вообще (практикуется во многих начальных европейских школах);

- выставлять оценки по результатам эссе, рефератов и других письменных работ.

Какие же конкретные претензии предъявляют экзаменам? Самые распространённые следующие:

- невозможность объективно оценить знания учащегося, особенно если речь идёт о гуманитарных науках;

- экзамен — это практически всегда сильный стресс, из-за волнения учащиеся могут подорвать здоровье;

- преподаватели не только не объективны, но часто предвзято относятся к студентам, особенно на устных экзаменах;

- некоторые преподаватели могут брать взятки и участвовать в коррупционных схемах;

- если студенты готовятся за неделю до экзамена, то через какое-то время от знаний ничего не остаётся;

- классический экзамен в университете занимает много времени и сил как студентов, так и преподавателей.

Преимущества экзаменационной системы

Зачем сдавать экзамены, если они настолько необъективны и сопряжены с большим риском для здоровья учащихся и самих педагогов? Не проще ли полностью перейти на тестовую систему при поступлении в вузы или при промежуточной проверке знаний?

Нет, не проще. Ведь как бы ни ругали экзаменационную систему, она обладает рядом существенных плюсов:

- экзамены считаются одним из лучших способов оценить знания, несмотря на все существующие минусы;

- устные экзамены помогают найти общий язык с преподавателем, учиться выстраивать контакт;

- возможность для учащегося систематизировать умения и навыки;

- экзамены помогают увидеть белые пятна и подтянуть слабые места;

- во время подготовки можно научиться выделять главное, расставлять приоритеты;

- студенты могут использовать сессии, как возможность развивать уверенность в себе и находить свои способы преодолевать волнение в экстремальных ситуациях;

- экзамены — это своеобразный тренинг, который помогает преодолевать страхи и стать сильной личностью;

- стресс, в который попадают учащиеся, помогает мобилизовать силы и показать лучшее, на что они способны;

- в таком состоянии стимулируется творчество, приходят неожиданные решения.

А как приятно достигать высоких результатов и получать отличные оценки? С этим мало что сравнится. Поэтому экзамены, особенно устные или включающие в себя несколько заданий, ещё долго будут оставаться главным способом, чтобы проверить знания учащихся.

Надеемся, у вас больше не осталось вопросов, зачем даже в современных университетах всё ещё нужны экзамены и почему от них в ближайшее время точно не откажутся. А чтобы сессия или любое другое экзаменационное испытание не превратилось в кошмар, готовьтесь заранее к зачётным испытаниям и не прогуливайте занятия. А если понадобится помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ, смело обращайтесь в наш студенческий сервис.

«Я видала такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь» (Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»). Любительница йоги, спиральной динамики и душевных разговоров 😊

Источник

Для большинства людей слово «экзамен» — это нечто очень тревожное и устрашающее. Думая о нем, каждый представляет себе страшного экзаменатора, билеты и неизвестное задание, скрытое в нем. Эта неизвестность и пугает многих людей. А ведь сдача экзамена не так страшна, как себе многие представляют. Это всего лишь процедура проверки знаний по тому или иному предмету или области. Чтобы данное слово не вызывало негативных эмоций попробуем разобраться, что собой представляет этот процесс и как к нему правильно подготовиться без психологических переживаний.

Что такое экзамен

Итак, анализируя само слово, стоит сказать, что произошло оно от латинского слова examen, что в переводе означает испытание. То есть другими словами экзамен — это испытание ваших умений и навыков. За многие годы не нашли лучшего способа проверить человеческие знания. Ведь с помощью такой процедуры можно проверять что угодно: и память, и логику, и сообразительность. Конечно, с каждым годом человечество совершенствуется и придумывает все новые способы проверки, но принцип остается тот же. Главной целью самой процедуры является выяснение качества и количества знаний в той или иной сфере. Для этого разработаны разные виды экзаменов.

Виды экзаменов

Будь то экзамен по русскому языку или по математике, по каждому предмету есть вариации процедуры проверки. Самыми распространенными являются:

- экзамен с использованием билетов;

- собеседование;

- семинар;

- письменная работа;

- тестирование;

- компьютерная проверка.

Говоря об экзаменах, чаще всего мы представляем себе учебное заведение. И это верно, ведь именно там чаще всего проводятся периодические проверки и контроль знаний. Хотя не только. Вот, например, при получении водительского удостоверения водитель также должен сдать экзамен, и это также является проверкой его знаний правил дорожного движения. Или вот в современных организациях сейчас очень модно тестировать своих работников время от времени, чтобы стимулировать их к получению новых знаний. Но мы все же обратим свое внимание на учебные заведения, как места, где экзамены проходят чаще всего.

Экзамен с использованием билетов — это один из самых распространенных видов. Это своего рода лотерея. Можно вытянуть трудный билет, а можно, наоборот, получить несколько легчайших вопросов. Сама процедура заключается в том, что экзаменуемый должен вытянуть один из предлагаемых билетов, и после некоторой подготовки дать ответ на все его вопросы.

Собеседование предполагает не случайный выбор темы, а более полноценную проверку всего, что изучалось в течение всего курса. Экзаменатор ведет беседу с учащимся и в ходе нее задает различные вопросы, на которые хочет получить правильные ответы.

Семинар — это не индивидуальный, а коллективный процесс общения, когда преподаватель беседует сразу с несколькими учащимися и в ходе беседы выявляет степень развития и глубину знаний экзаменуемых. Обычно это проходит в виде круглого стола, где все разговаривают и обмениваются мнениями.

Письменная работа, конечно, пишется на специальном листке или бланке. Обычно все учащиеся сидят в одном помещении, им выдается задание и оглашается время для его выполнения. По истечении времени все сдают работы.

Тестирование — это также письменная работа, но только вместо раскрытого ответа на вопрос здесь нужно просто выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. Обычно пишется на готовом бланке, где нужно только поставить галочку возле правильного ответа.

Тестирование может проходить не только письменно, но и выполняться на компьютерах. Специально разработанные программы помогают в наше время провести такой экзамен по любому предмету. За определенное время учащийся просто должен ответить на вопросы, сделав нужный выбор. Компьютер сам выставляет баллы.

Преимущества

Логично, что в зависимости от предмета выбирается оптимальный вид и форма экзамена. Ведь, например, экзамен по русскому языку правильнее сдавать в письменном виде, а вот историю можно вполне сдавать и письменно, и устно. Конечно, у каждого экзамена есть свои плюсы и минусы. Остановимся на плюсах каждого из них подробнее:

- Экзамен по билетам не требует особой подготовки от учителя, а учащийся заранее знает, какие вопросы могут быть в билетах. Это дает возможность тщательно подготовиться к нему.

- Собеседование дает возможность учащемуся показать творческий подход к предмету, применить логику, сообразительность, а учителю помогает проверить знания более обширно.

- Письменный экзамен дает человеку возможность спокойно подумать над ответом.

- Семинар помогает тем, кто знает тему хуже сориентироваться в процессе, опираясь на ответы других, и все же поучаствовать в общем обсуждении.

- Тестирование всегда предполагает возможность угадать правильный вариант, хотя на это лучше не рассчитывать.

- Компьютерная проверка облегчает работу учителю и исключает фактор эмоционального оценивания учащегося в ту или иную сторону. Ведь у компьютера не бывает любимчиков.

Недостатки

Естественно, экзамен — это не только одни положительные факторы. Есть у каждого из них и свои минусы.

- Вытаскивая билет, вы ограничиваете себя в выборе темы. Вы обязаны придерживаться только тех тематик, что указаны в билете. И если вам не повезло, то не важно, как хорошо вы знаете другие темы.

- Собеседование требует огромных эмоциональных затрат как от учителя, так и от ученика.

- Письменная работа не дает возможности исправить свой ответ, как это можно сделать в устном варианте, вовремя поправившись.

- Семинар не всегда дает возможность раскрыть способности абсолютно всех испытуемых. Также есть шанс, что некоторые ученики просто напросто затеряются в общей дискуссии, или постесняются высказать мнение.

- Недостаток тестов в том, что он не всегда способен раскрыть все умения ученика. Там, где нужен более обширный ответ, выбирается только сухой ответ «а» или «б». И это не устраивает очень многих учителей. Также присутствует возможность списать.

- То же самое можно сказать и о компьютерной проверке, только без возможности списать, ведь в основном это тестирование проходят индивидуально.

Цель проведения

В зависимости от того, где и для чего проводят проверку, различают и разные форматы экзаменов. Так, по окончании определенного заведения, учащиеся сдают выпускной экзамен по одному или нескольким предметам. Если это сдача экзамена после 11 класса, то здесь сдают единый госэкзамен, установленный нормами министерства. При поступлении в учебное заведение нужно сдать вступительный экзамен. Если же говорить о самом процессе учебы, то при переходе из одного класса в другой или с одного курса на другой сдаются переводные экзамены. Учащиеся, например, сдают экзамен ОГЭ после 9 класса.

Когда появились экзамены

Как письменный, так и устный экзамены существуют уже очень давно. Принято считать, что они появились как форма контроля еще в XIX веке. После революции в 1917 году экзамены были отменены, но после опять введены, так как не нашлось ничего более действенного. Было решено проводить проверку после каждого класса плюс при поступлении в вуз. С тех пор система образования перенесла множество изменений. Реформы меняли виды и формы контроля. А в 2007 году было решено проводить единый экзамен по всей территории страны.

Экзамен ОГЭ

Все учащиеся уже с 5 класса знают, какие испытания их ждут на протяжении всей учебы в школе. Первым таким испытанием являются экзамены в 9 классе. Это основной госэкзамен, который сдается обязательно. Для одних он является промежуточным перед переходом в 10 класс, а другим он нужен для поступления в средние специальные учреждения такие, как техникум или колледж. Данный экзамен очень похож на тот, который детям нужно будет сдавать после 11 класса, а именно ЕГЭ.

Государственный экзамен

Основной целью единого экзамена является создание равной возможности для всех учащихся для поступления в высшие учебные заведения. Все задания разработаны одинаково, с одинаковым уровнем сложности. Подсчет баллов проводится по единой системе. Возможность подтасовать результаты отсутствует, так как все работы зашифрованы. Тот факт, что все учащиеся заранее знают, что им предстоит сдавать данный экзамен, заставляет их более ответственно подойти к учебе, готовиться к этому.

Как подготовиться к экзамену

Вы уже поняли, что экзамен — это не всегда страшно. Ответственно? Да. Но не стоит доводить себя и ребенка до нервного срыва накануне экзамена. Сдаете вы экзамены в 9 классе или в 11, неважно. Подойдите к этому процессу спокойно и ответственно, и у вас не будет проблем.

Экзаменуемый должен заранее готовиться к проверке. При необходимости обратиться к помощи специалистов, репетиторам. Периодически проверяя себя, анализировать степень подготовленности. А самое главное – настроиться морально на успех, постараться не нервничать как накануне, так и на самом экзамене. Ведь нервное состояние мешает человеку сосредоточиться. И помните, ничто не помешает вам сдать хорошо экзамен, если вы реально знаете предмет.

ЕГЭ или экзамен по билетам? Что думают об этом белгородцы

Почему педагоги, ученики и их родители до сих пор обсуждают эффективность единого госэкзамена, выясняла «Белгородская правда»

«ЕГЭ оболванивает наших детей!», «ЕГЭ выращивает дебилов!», «ЕГЭ – это насилие над детьми!», «Требуем вернуть старую систему экзаменов!»… Знакомо? Таких эмоциональных выпадов против системы государственной итоговой аттестации немало в СМИ и вообще в Интернете.

Чаще всего требуют отменить ЕГЭ те, кто его никогда не сдавал и порой имеет поверхностное и не всегда адекватное понимание того, что же это за зверь такой этот Единый госэкзамен. Попробуем разобраться. Без истерик и эмоций. Только факты.

Не хотелось бы повторить

Мне, автору этих строк, человеку, прошедшему через пионерское детство и комсомольскую юность, довелось сдавать экзамены по‑старому. То есть в родной школе по билетам, подготовленным школьными учителями. В те времена слова «репетитор» ещё не знали, а учителя всегда были готовы остаться после уроков, чтобы объяснить детям пропущенный или недопонятый материал.

Мы учились 10, а не 11 лет, не сидели в школе до 16–17 часов, успевали уложиться с домашней работой в час-полтора, ходили в спортивные и творческие кружки и секции. Находили время погулять и заняться интересными делами. Подготовиться к экзамену можно было на уроках, прочитав учебники и справочники. Старые учебники, очевидно, писали люди, которые понимали, что такое школа и как лучше подать информацию детям. Современные, похоже, создавали детоненавистники: порой без помощи педагога вообще не поймёшь, о чём идёт речь. А ведь часто учитель не объясняет, а отсылает к самостоятельной работе: «Ну дома сами параграф почитаете…»

Формулировки вопросов в экзаменационных билетах не выходили за рамки школьной программы. НО! Сдать семь экзаменов в школе и потом три (а кое‑где и четыре) при поступлении в вуз было очень нелегко физически, психологически и эмоционально.

Я, окончив школу с серебряной медалью, поехала подавать документы в Ленинградский (тогда ещё) университет. В старой системе медалист, если сдаёт первый экзамен на пятёрку, автоматически зачисляется в вуз. В приёмной комиссии на мой аттестат посмотрели скептически: «Медалистка? Ну-ну, сильно не надейтесь, что пройдёте». В кулуарах кто‑то из абитуриентов вскользь бросил: «Да они иногородних валят, медалистов особенно».

Получали медаль по‑разному: кто‑то серьёзно учился, а у кого‑то родители больше зарабатывали. Потому в столичных вузах и отношение к медалистам было такое: знаем-знаем, как ты медальку получил, небось, директору школы конвертик в карман положил.

Да, перед этим – ещё платные двухнедельные курсы по подготовке к экзаменам, о которых я вспоминаю с содроганием. Абитуриентов, приехавших из разных регионов страны, поселили в обычной школе. В классах стояли по 10–12 раскладушек, питание в школьной столовой, занятия в классах. Душ отсутствует, туалет – ну сами знаете, какие в старых школах туалеты. Хорошо, хоть не дырка в полу.

Фото: Вадим Заблоцкий

Итоги и выводы

Итог: за первый экзамен – сочинение – я получила тройку. Хотя всегда писала грамотно и мои сочинения в школе считались одними из лучших. Остальные экзамены тоже сдала хуже, чем планировала. Так что с таким количеством баллов надежды ни на что не осталось. На следующий год ситуация повторилась, только сразу после новой тройки за сочинение я забрала документы и рванула на другой конец страны – из Северной столицы в Свердловск, ныне Екатеринбург. Вот тут моя медаль помогла: пятёрка за сочинение и пять с половиной лет заочной учёбы на одном из лучших факультетов журналистики СССР. Поездка на сессии – три дня на поезде в одну сторону – это отдельная песня. Зато есть что вспомнить.

Вывод: сдавать экзамены по билетам было проще. И подготовиться к ним тоже. А поступить в вуз – сложнее. Ты мог по каким‑то причинам не понравиться преподавателю, где‑то абитуриентов заваливали с помощью дополнительных вопросов, кое‑где откровенно просили взятку за гарантию зачисления… Выпускники из регионов могли преодолеть вступительные барьеры, только если очень хорошо сдадут экзамены. Ну или предложат приёмной комиссии конвертик.

И ещё. До введения ЕГЭ выпускник сдавал минимум 10 экзаменов – 7 выпускных и 3 вступительных. Подавать документы разрешалось только в один вуз. Если успевал по времени, понимая, что в желаемый не наберёшь нужного количества баллов, позволялось перекинуть документы в другой институт или университет, где снова нужно было сдавать вступительные экзамены.

Когда я рассказываю это современным школьникам, они в ужасе округляют глаза: как же вы в таких условиях выжили‑то? Выжили. Но, признаюсь, если бы мне тогда предложили. сдавать по‑старому или в формате ЕГЭ, я бы выбрала ЕГЭ. Сдала бы его на высокие баллы? Может быть, нет. Но и нынешней антиегэшной истерии не понимаю. Готова к летящим в меня виртуальным тапкам, но всё же давайте включим здравый смысл: ЕГЭ ввели для того, чтобы исключить коррупцию и создать равные условия для всех абитуриентов – и из столиц, и из провинций. И с этой задачей единый госэкзамен вполне справляется.

Комментарий специалистов

Николай Рухленко, первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области:

Фото: Владимир Юрченко

«Ни одна система оценки, безусловно, не может быть идеальной, они все имеют свои недостатки. Но из тех систем, которые на сегодняшний день использовались, ЕГЭ является самой объективной и оптимальной, потому что проходит по единым правилам и в равных условиях. Сама процедура проведения экзамена детей уже не пугает, а вот у взрослых до сих пор есть ожидание «страшных мер на экзаменах».

Главная заслуга ЕГЭ в том, что он уравнял в правах всех абитуриентов страны. За время его существования значительно выросла доля иногородних студентов в ведущих столичных вузах.

Как относиться к металлоискателям и видеонаблюдению? Во‑первых, спокойно. Во‑вторых, нужно найти позитив. Металлоискатель нужен, чтобы ученик не пронёс в аудиторию мобильные и калькуляторы. Кто‑то намеренно имеет их при себе, а кто‑то положил в карман и забыл. Благодаря тому, что металлоискатель подал сигнал, мобильное устройство не будет пронесено, а значит, выпускника не удалят с экзамена.

Видеонаблюдение обеспечивает объективность ЕГЭ, так как фиксирует и позволяет чётко видеть всё происходящее в аудитории. Выпускников камеры уже не раздражают, они их воспринимают как обычное, рядовое явление. Больше по этому поводу накручивают ситуацию родители. Но когда надо установить истину, прибегают к видеозаписи как к самому убедительному аргументу.

Фото: Вадим Заблоцкий (архив)

Конечно, есть и проблемы. Но они больше касаются не процедуры проведения самого экзамена, а подготовки к нему. Во многих школах до сих пор идут по самому простому пути – натаскиванию. Но в математике, например, это тупиковый путь. Решение вариантов ЕГЭ прошлых лет не даёт ожидаемого эффекта. Дети учатся выполнять определённые задания, и у них создаётся ложное впечатление, что подготовка идёт эффективно. Когда же ребёнок на ЕГЭ получает вариант, который он с учителем не решал, возникает паника. Правильный подход – систематическое изучение материала, решение большого количества разнообразных задач по каждой теме.

Отдельный вопрос – сочинение. Многие выпускники слабо владеют навыками написания полноформатного сочинения, включая речевое и стилистическое оформление текста. Но ведь дети сами этому не научатся! Научить – задача школы.

Проблема естественных наук – формы обучения. Из школьной практики почти полностью исчезли экскурсии в природу, учебно-опытные участки. Изучение биологии всё больше проводится не на натуральных природных объектах, а с помощью картинок в учебнике или на мониторе.

И ещё важно понимать, что нынешний ЕГЭ совсем другой. Не такой, как в первые годы его появления. Сейчас в нём нет вопросов, направленных на угадывание ответа. Все примеры и задания рассчитаны на применение знаний, на активное мышление. Сегодняшний ЕГЭ нацеливает систему образования на подготовку думающего выпускника».

Элла Левина, доцент кафедры русского языка и русской литературы историко-филологического института БелГУ, учитель русского языка и литературы гимназии № 2 Белгорода, проводит со старшеклассниками гимназии занятия по подготовке к ЕГЭ:

Фото: личный архив

«Я однозначно за единый госэкзамен. Во‑первых, это объективность. Во‑вторых, все дети находятся в равных условиях, а результаты проверит компьютер, что исключает любое влияние человека на итоги экзаменов. В‑третьих, у абитуриентов из любой точки России есть возможность поступить в столичные или другие крупные вузы на востребованные специальности.

Раньше, если ты провалил вступительный экзамен в вуз, заново пытаться поступить мог только через год. И надо было вновь сдавать экзамены. Прежде довольно часто абитуриент поступал в вуз со второго или третьего раза. Сейчас результаты ЕГЭ действуют пять лет.

Мы всегда общаемся с родителями, кто‑то из них за ЕГЭ, кто‑то против. А стресс испытываешь на любом экзамене. Есть проблема с учебниками по русскому языку – их структура и содержание неэффективны в плане подготовки к ЕГЭ. Учебники нужно совершенствовать.

Ещё одна проблема – организационная. Подать заявление на выбор предмета можно до определённого срока. То есть ученик уже должен знать, на какую специальность он будет поступать, и назвать необходимый для этого предмет. После последнего срока подачи заявления поменять решение уже нельзя. То есть если ты хотел поступать в педагогический институт и выбрал обществознание, а потом захотел идти в медицинский, то у тебя ничего не получится. Придётся сдавать обществознание и поступать туда, где нужно оно.

Я часто слышу такое мнение: чтобы сдать ЕГЭ, достаточно поставить галочки в тестах, угадывая правильный ответ. Поверьте, это не так. Не зная теории, не умея пользоваться правилами русского языка, на высокий балл ЕГЭ по русскому не сдашь».

Ксения Савина, репетитор по английскому языку, индивидуальный предприниматель:

Фото: личный архив

«Мне по душе старая система экзаменов. Может быть, всё дело в преподавателях школы, в которой я училась. Никто никого специально не заваливал и не вытаскивал любимчиков. Экзамены в школе сдавала легко. При старой системе ты понимал, что должен учить, что это испытание, но не чувствовал нервотрёпки. А вступительные экзамены давались сложнее.

Я не против ЕГЭ. Только госэкзамен по английскому нужно менять. Например, аудирование (прослушивание устного текста, а потом его пересказ) доступно не всем детям. В предмете «Английский язык» 12 (!) линеек учебников, у всех разные подходы и принципы к обучению, а экзамен для всех одинаков. А вообще, надо менять саму систему преподавания языка. Ведь часто получается, что ребёнок много лет учит иностранный язык, а говорить на нём не может».

Мнение бывших выпускников о ЕГЭ

Анна Арчибасова (медалистка лицея № 9 Белгорода 2019 года, перешла на 3-й курс физического факультета Высшей школы экономики, работает аналитиком в «Яндекс.Маркете»):

Фото: Павел Колядин

«На ЕГЭ я набрала 270 баллов (самые высокие – 94 по математике и 96 по физике). Но поскольку у меня было много побед в олимпиадах, в том числе и всероссийских, которые давали дополнительные шансы на поступление в вуз, я делала ставку на них и к ЕГЭ специально не готовилась. Нас хорошо «вели» к экзаменам в школе – и на уроках, и на дополнительных занятиях. Многие мои одноклассники нанимали репетиторов. По своему опыту скажу: если не лениться, вполне можно подготовиться в школе. Нелишним будет и самому почитать нужную литературу.

Проблема в другом. Часто говорят, что, например, в ЕГЭ по математике есть задания, выходящие за рамки школьной программы. Неправда. Действительно, есть сложные задачи, над которыми нужно думать. Просто на их разбор не всегда есть время. Часто основной упор делают на решение более лёгких заданий (если ты их выполнишь, то минимальный балл обязательно наберёшь), а более трудные проходят поверхностно, быстро, хотя они могут добавить много баллов к результату. Идёт натаскивание, а не равномерное изучение материала.

Я не хочу, чтобы вернулась старая система экзаменов. По сути, обе системы несовершенны. Но раньше многое зависело не только от знаний. Когда у экзаменатора есть возможность повлиять на оценку, возникают предпосылки для коррупции. С другой стороны, преподаватель всегда видит, когда школьник знает материал, но ошибся от волнения. У меня проблемы с вычислениями, я могу провалиться именно в этом, а сам алгоритм решения задачи или уравнения будет правильным. Но машина оценит не его, а конечный результат. Поэтому мой путь – олимпиады: там ответы живые люди проверяют».

Влад Третьяков (выпускник медицинского класса образовательного комплекса «Алгоритм успеха» 2021 года. ЕГЭ сдал хуже, чем планировал, хотя готовился серьёзно. Будет поступать на платное отделение в медицинский вуз):

Фото: Владимир Юрченко

«Я готовился к ЕГЭ без репетиторов. В целом это реально, чтобы сдать экзамен на 70–80 баллов. Школьных уроков, конечно, не хватает, но ведь сейчас немало возможностей для самоподготовки. Просто кому‑то лень. Работать с учебниками скучно и трудно, однако в Интернете достаточно и обучающих материалов, и видеоуроков, и тестов, я ещё вебинары покупал. Плюс в школе масса дополнительных занятий и внеурочка по медицине и биологии.

К сожалению, много времени тратишь на организационные вопросы и ненужные формальности: например, в той же биологии КИМ (контрольно-измерительный материал – бланк с заданиями) состоит из 7–8 листов, и каждый нужно подписать. На это уходят драгоценные минуты. Порой именно времени не хватает, чтобы сдать экзамен на хорошие баллы.

Другой минус – в нюансах оформления. Например, если во второй части КИМа не так оформишь задание, могут снять баллы, и не важно, что в теме хорошо ориентируешься, а ответ в целом правильный. На устном экзамене преподаватель задаст наводящие вопросы и, если тема знакома, но что‑то забыл, поможет вспомнить.

Некоторые школьники боятся, что не сдадут какой‑то экзамен, нужный для поступления, и выбирают ещё один для подстраховки. Получается, что ребята распыляются, тратят на подготовку ещё больше времени, нервов. И дело не в самом ЕГЭ, а в его адекватности. Если бы ЕГЭ был нормальный, с ним не знали бы никаких проблем. Конечно, лучше сдавать четыре экзамена, чем десять, как раньше».

Подготовила Елена Мельникова

Все говорят, что образования на сегодняшний день стало простым и доступным, но ведь у каждого есть своя доля лени или просто не хватает на всё времени. Думается у каждого найдутся свои причины откладывать домашнюю работу или курсовую в долгий ящик, пока до зачётной недели не останется всего-ничего…

«Как же хорошо было школьникам в те времена, когда они сдавали экзамены по билетам», — думают современные девяти- и одиннадцатиклассники.

У взрослых же две точки зрения: первая – что им было намного тяжелей, а тестовая форма ЕГЭ из любого двоечника может сделать отличника; вторая – ЕГЭ сдать просто нереально и нужно вернуть классические экзамены.

В этой статье попробую описать все плюсы и минусы обоих вариантов экзаменов.

Экзамены по билетам, по мнению современных школьников, намного легче ЕГЭ. Объясняют они свой выбор тем, что всё, что к экзамену нужно учить, было известно. Конечно, учить приходилось много, ведь билетов не пять штук, но сейчас это никого бы не испугало: к ЕГЭ учат всё равно больше. Да и могло помочь простое везение: можно было запомнить хотя бы половину билетов, и тогда шансы на успех равнялись 50%, либо вообще один – но вытянуть именно его, конечно, вряд ли бы удалось.

Ещё один плюс классического экзамена – общение с принимающим зачёт. Не беда, если забыл какие-то слова – тебя выслушают и может даже натолкнут на верную мысль. Опять же, к студенту (ученику), работающему на «отлично» весь год, отнесутся благосклонно (и скорее всего, экзамен будет засчитан «автоматом»).

При сдаче ЕГЭ и ГИА про всякие послабления можно забыть. Ученики не знают, что в точности им нужно знать, поэтому учат абсолютно всё, что прошли за весь период обучения или не учат вообще ничего, надеясь на манну небесную. И хотя присылаются кодификаторы с темами, созданные в помощь учителям и ученикам, всё равно объём необходимого материала очень большой.

Тестовая система – кот в мешке. Можно наугад выбрать правильный ответ, а можно, зная абсолютно всё, случайно отметить не тот вариант. А часть С вообще на максимальный балл написать практически невозможно. При этом в бланке ответов не должно быть ни одной помарки, почерк должен быть предельно аккуратным и так далее.

Приведу пример из личного опыта. Знакомая сдавала ЕГЭ по русскому языку. К слову сказать, девушка была круглой отличницей, и готовилась к экзаменам чуть ли не с 7 класса. Написала абсолютно всё, даже в части С не напортачила. Через несколько дней приходят результаты: 98 баллов. И куда делись два балла, не смогли объяснить даже те, кто проверял её работу.

Про проверку работ. Части А и В проверяет компьютер. Конечно, хорошо, что в образование внесли современные технологии, но при проверке экзаменационных работ нужно быть предельно внимательным. А вдруг в компьютере поселился вирус, или возникнет неожиданный сбой системы? Если бланк подписан не по образцу, компьютер не сможет считать данные. Примеров того, почему компьютер использовать НЕ НАДО, очень много.

Часть С, хоть и проверяется человеком, тоже представляет из себя «минное поле». С самого начала введения ЕГЭ я проверяю вторую часть С, являясь экспертом ЕГЭ по математике 11 классов. Проверка зависит от состояния, характера проверяющего, его компетенции, одну и ту же работу, точнее ее отсканированную копию, проверяют два независимых эксперта в разных помещениях, и расхождение в выставленных баллах бывает очень значительным, особенно в гуманитарных науках. Статистика проверки ежегодно говорит о новых нюансах, появились видеокамеры не только для выпускников, мы тоже проверяем работы под присмотром этих самых камер, психологически понимаешь детей, мало ли что кому покажется… Много работ «выбрасывается » на третью перепроверку.

В ЕГЭ и ГИА попадаются задания (и не просто попадаются – таких в экзамене множество!), которые не изучаются в школьном курсе. Это значит, что ученикам необходимо нанимать репетиторов для успешной сдачи экзамена. То есть, образование в нашей стране совсем не бесплатное, что противоречит Конституции! Хотя вопрос о том, сколько же нам нужно специалистов с высшим образованием в разных отраслях жизни так и остается открытым, бесплатного обучения в вузах становится все меньше, а за деньги учатся многие, это теперь экономически выгодно тем же вузам, вот и получаем «специалистов», которые порою не разбираются в самых простых вещах.

Если таким способом министр попытался отсеять всех «слабых» учеников и студентов, то конечно, это получилось. Но вместе со «слабачками» экзамены нередко проваливают самые яростные «зубрилы». А это повод задуматься над тем, каким вырастет будущее поколение.

Государственный экзамен – это последний и самый главный экзамен, который сдает студент в университете. Как сдать госэкзамен в университете? Чтобы все прошло успешно, нужно внимательно прочитать нашу статью и ночь проплясать с бубном усердно готовиться. А вот чтобы на самом госе не было неожиданностей, почитайте наш сегодняшний материал. Рассказываем о том, что такое государственный экзамен, как он проходит и можно ли его пересдать.

ЕГЭ и ОГЭ – это тоже госы, младшие братья самого последнего гос. экзамена в университете.

Кстати, всегда актуальная и интересная информация для студентов – на нашем телеграм-канале.

Что такое государственный экзамен

Государственный экзамен – итоговый выпускной экзамен, принимаемый государственной комиссией и проводимый с целью проверки знаний учащегося и выявления его готовности к выполнению профессиональных обязанностей.

Госэкзамен – последний в универе, но далеко не последний в жизни. К моменту, когда вы соберетесь (куда уж денетесь –придется) сдавать гос, за вашими плечами будет как минимум 9 успешно пережитых сессий. Однако, все контрольные, зачеты и экзамены покажутся вам просто цветочками по сравнению с госами. Во всяком случае, при подготовке к государственным экзаменам, многие думают именно так. Разберемся, почему.

Кстати! Для наших читателей действует скидка 10% на любой вид работы.

Как проходит государственный экзамен

Во-первых, экзамен принимает государственная комиссия, в состав которой входят:

- Декан факультета или заместитель декана.

- Заведующий кафедрой.

- Профессора и доценты.

- Председатель комиссии (обычно это ученый, не входящий в кадровый штат вуза).

Также в качестве председателя комиссии может выступать и будущий работодатель, заинтересованный в наборе молодых специалистов.

Во-вторых, комиссия выставляет оценку, используя свой коллективный супермозг. Проще говоря, большинством голосов.

Какие бывают виды государственных экзаменов?

Тут все просто, госы могут проходить в:

- устной форме;

- письменной форме.

Сколько длится госэкзамен?

Если вы отвечаете на вопросы устно, на подготовку дается 1 академический час. Письменный экзамен может длиться до 4 академических часов.

В остальном гос не очень отличается от любого планового экзамена в сессию. Расписание госов утверждается за месяц до их начала. Помимо этого, перед экзаменом обязательно будет консультация, на которой вам расскажут, чем можно пользоваться и чего вообще ждать. А если вы ее вдруг пропустили, капитан очевидность сообщает: пользоваться мобильными телефонами на экзаменах нельзя!

Идет ли оценка за госэкзамен в диплом?

Да, идет. Все оценки, в том числе и результат госэкзамена, обязательно указываются в приложении к диплому. А чтобы получить красный диплом, гос. экзамен нужно обязательно сдать на отлично.

По каким предметам сдают госы?

По профильным предметам специальности.

Можно ли пересдать госэкзамен

А теперь самое интересное: можно ли пересдать гос, если вы его пропустили или просто сдали на неудовлетворительную оценку? Можно! Расскажем обо всем по порядку.

Если вы пропустили один госэкзамен по уважительной причине, вам дадут его пересдать в течение шести месяцев и без отчисления из вуза. Защищать диплом и сдавать другие экзамены в такой ситуации тоже разрешается.

Уважительными причинами считаются:

- Болезнь.

- Обстоятельства, требующие срочного исполнения гражданского и общественного долга.

- Стихийное бедствие, не позволившее добраться до места проведения экзамена.

- Другие причины, определенные уставом учебного заведения.

Любая уважительная причина должна быть подтверждена документально. В противном случае это не уважительная причина.

Тем, кто явился, честно пытался сдать, но все же завалил гос, тоже дадут шанс пересдать. Правда, в следующем году. Точнее, не раньше, чем через десять месяцев, и не позже, чем через пять лет после даты экзамена. Да и бумажной волокиты будет больше: перед повторной сдачей придется писать заявление на восстановление в вузе на время сессии. Попыток пересдачи – две.

Те, кто не пришел на государственный экзамен без уважительной причины, ждет страшная кара в виде армии та же судьба, что и получивших неудовлетворительную оценку: пересдача через 10 месяцев.

Если вы нашли ответы не на все вопросы, связанные с проведением государственных экзаменов или пересдачей госэкзамена в университете, задавайте их в комментариях. И не забывайте об услугах профессионального студенческого сервиса, который помогает миллионам студентов успешно решить возникающие трудности с учебой.