bystudin | 4 октября, 2021 | История

Школьная реформа 1786 г. создала систему бессословного среднего образования. Впервые появились сохранившиеся до нашего времени настенная доска, классный журнал, обязательные экзамены и регулярные каникулы. Впервые открылись учебные заведения для дворянских девушек. Таким образом, в России стало доступно и женское образование.

Слайды и текст этой онлайн презентации

Слайд 1

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II

МБОУ «Лицей №12 г. Новосибирск учитель ВКК Стадничук Т.М.

Слайд 2

ЕКАТЕРИНА II – ПРАВИТЕЛЬНИЦА РОССИИ

История Екатерины II похожа на сказку про бедную немецкую принцессу

Софью Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую, которая в 1744 г. стала женой наследника российского престола, а затем — российской императрицей. Но вместо беззаботной

жизни её ожидал многолетний труд. Приходилось проявлять волю, терпение, гибкость

ума и чувство меры в действиях.

Слайд 3

ЕКАТЕРИНА II – ПРАВИТЕЛЬНИЦА РОССИИ

Свергнув в 1762 г. в результате дворцового переворота своего мужа Петра III, Екатерина вступила на престол на долгие 34 года. Императрица вставала в 6—7 часов утра

и сразу начинала работу с бумагами, выучила русский язык, много читала книги по истории, юриспруденции, политике.

Слайд 4

ЕКАТЕРИНА II – ПРАВИТЕЛЬНИЦА РОССИИ

Екатерина умела выбирать и привлекать на службу даже лично неприятных ей, но умных и способных людей и не забывала щедро их награждать.

Г. А. ПОТЕМКИН ТАВРИЧЕСКИЙ

ГЕНЕРАЛ

П.А. РУМЯНЦЕВ

Е.Р. ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА

АДМИРАЛ Ф.Ф. УШАКОВ

Слайд 5

ЕКАТЕРИНА II – ПРАВИТЕЛЬНИЦА РОССИИ

Она издавала журнал «Всякая всячина», сочиняла законы и пьесы для театра, коллекционировала картины и книги, переписывалась с французскими Просветителями (Вольтером, Д. Дидро).

Искренний патриотизм и обаяние сочетались у Екатерины с отсутствием угрызений совести, к соперникам в борьбе за власть она была беспощадна.

ВОЛЬТЕР

Слайд 6

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

Проблемы, требовавшие решения:

Старая система управления не отвечала нуждам страны.

Законы Российской империи не были собраны воедино.

Экономика государства (сельское хозяйство, промышленность) была неразвита.

В казне постоянно не хватало денег.

Общество России требовало переустройства.

Слайд 7

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

Из трудов просветителей она восприняла идею

«просвещённого абсолютизма» – политики достижения в государстве «общего блага».

Теория общественного договора:

Основным носитель власти в государстве – народ.

Народ передаёт часть своих полномочий правителю.

Осуществлять политику «просвещённого абсолютизма» должны были «просвещённые» монархи – «мудрецы на троне».

ДЖОН ЛОКК

Слайд 8

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

Екатерина ІІ по-своему восприняла идеи «просвещённого абсолютизма».

Свою концепцию этой политики она изложила в «Наказе» – правовом и философском труде, который императрица составляла около двух лет и отдельных статьях.

Слайд 9

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

Монарх – источник неограниченной власти, он создаёт законы, его воля ничем не ограничена.

В управлении монарху помогают правительство и дворяне.

Сословное устройство российского общества должно оставаться неизменным

Закон управляет государством. Все ему подчиняются.

Государство должно содействовать развитию сельского хозяйства, промышленности и торговли.

Для создания общества «общего блага» необходимо просвещать народ.

Государство обязано иметь сильную армию, флот, полицию, аппарат чиновников, чтобы поддерживать внутренний порядок.

Слайд 10

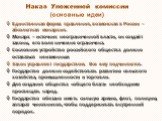

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

В 1767 г. Екатерина II созвала Уложенную комиссию. Её целью было составление нового сборника законов вместо устаревшего Соборного уложения 1649 г. Сословия России отправили своих представителей, их снабдили особыми наказами – перечнем нужд людей. В столицу съехались 564 представителя российского общества, из них более 40 % составляли дворяне (около 1 % населения).

Слайд 11

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

Дворяне требовали расширение крепостного права, исключительных прав на торговлю и производство, жаловались на государственные повинности.

Горожане (купцы, торговцы) требовали дворянский прав (прежде всего права владеть крепостными), запрета торговли для крестьян.

Государственные крестьяне

просили уменьшить

повинности, оградить их от

захвата земель,

своевольства чиновников.

«Инородцы» требовали

таких же прав и привилегий

как у русского населения.

Слайд 12

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

Вместо выработки единых законов, Комиссия стала ареной споров. Под предлогом начавшейся в 1768 году русско-турецкой войны деятельность Комиссии была приостановлена. Тем не менее «Наказ» Екатерины II способствовал распространению в России Просвещения.

Слайд 13

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

Царствование Екатерины стало «золотым веком» российского дворянства»:

Дворянам было роздано более 50 млн га земли и 425 тыс. дуги дворцовых и государственных крестьян.

В 1765 г. помещики получили право ссылать крестьян на каторгу.

В 1767 г. жалоба крепостного

на помещика стала

рассматриваться как

уголовное преступление.

!!! Следствие установило с 1757 по 1762 годы у помещицы Д. Салтыковой при подозрительных обстоятельствах погибли 138 крепостных.

Слайд 14

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

«Жалованная грамота дворянству»1785 г.

Освобождение от обязательной службы, уплаты податей.

Право выезда за границу, исключительного владения землей, ее недрами, крестьянами.

Право на сословные учреждения – дворянские общества.

Освобождение от телесных наказаний, конфискации имений, содержания войск.

Дворяне Прибалтики, Украины, Беларуси и Дона получили права российских дворян.

Слайд 15

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Целью Екатерины II было создание централизованной монархии с эффективной системой управления и «непреложными» законами, определявшими права сословий. Реформы нацелены на подъём промышленности и торговли, развитие городов и просвещения — но при сохранении

прежнего общественного устройства и дворянских привилегий. Такое общее направление внутренней политики, характерное для ряда европейских монархий (Дании, Австрии, Пруссии, Испании) во второй половине XVIII в.

Слайд 16

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Секуляризация церковных земель в 1764 г. сделала государственными 910 тыс. церковных и монастырских душ; при этом церковь сохранила право владеть недвижимостью, но потеряла земли, обрабатывавшиеся подневольным трудом.

Слайд 17

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

В 1775 году Екатериной II была проведена губернская реформа: решение многих местных задач было передано на места. Так же эта реформа проводилась с целью упорядочения сбора налогов и ужесточения контроля над населением.

Деление России на 50 губерний (по 350 – 400 тыс. душ)

Деление губерний на уезды (10 – 12 по 30 – 40 тыс. душ)

Ликвидация промежуточных административных единиц – провинций.

ДОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МОСКВЫ

Слайд 18

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II:

Губернатор – глава губернии, контроль чиновников, исполнение законов, руководство войсками в губернии

Губернское правление – совещательный орган, исполнение указов, надзор за работой местной власти

Казённая палата – налоги, финансы, гос. имущество, строительство.

Приказ общественного призрения – вопросы медицины, образования, содержанием приютов и тюрем.

Капитан-исправник – глава уезда, выбирался из дворян и утверждался губернатором, отвечал за порядок в уезде, сбор налогов.

Городничий – глава администрации и полиции города.

Слайд 19

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

В рамках губернской реформы была ликвидирована самостоятельность Запорожской Сечи. К общероссийским были приведены порядки в Прибалтике.

Слайд 20

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

В 1785 г. была издана «Жалованная грамота городам»:

Население городов разделялось на 6 категорий.

В городах был установлено самоуправление – «Собрание градского общества» избирало городского голову и городскую думу. Они ведали благоустройством города, городским хозяйством.

Избирательным правом обладали обыватели, достигшие 25 лет и с годовым доходом не менее 50 рублей.

Слайд 21

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

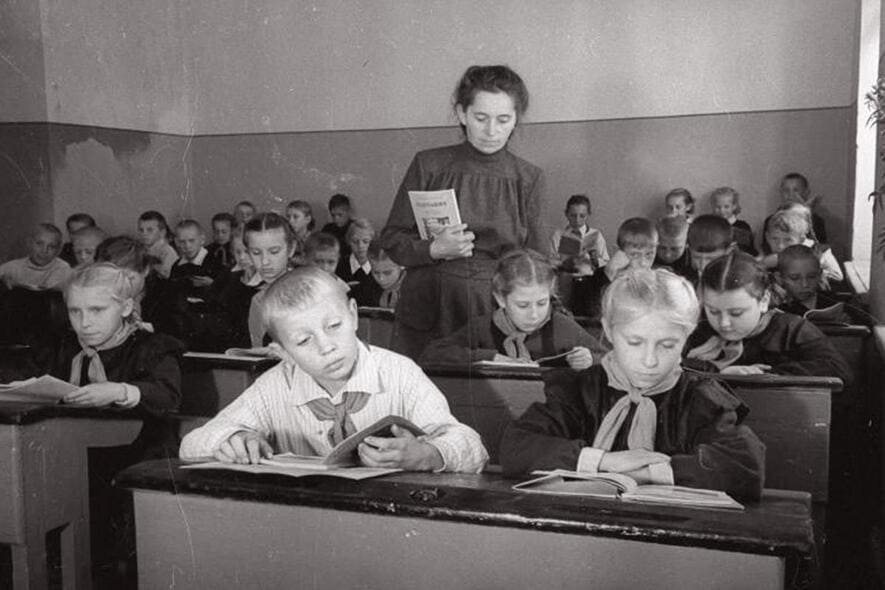

Школьная реформа 1786 г. создала систему бессословного среднего образования: в губернских городах открылись главные (4-годичные), а в уездных — малые (2-годичные) народные училища.

В классы набирались ученики одного возраста, уроки велись

по одним программам и типовым

государственным

учебникам. Впервые

появились настенная

доска, классный журнал, обязательные

экзамены и

регулярные каникулы.

Слайд 22

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Впервые открылись учебное заведение для дворянских девушек — Смольный институт в Петербурге (1764) и Коммерческое училище в Москве (1772).

Слайд 23

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

В 1773 г. указ Синода провозгласил принцип веротерпимости: особое значение это имело для мусульман, которым разрешили запрещённое прежде строительство мечетей. А в

1788 г. Екатерина II своим именным указом разрешила создание Уфимского Духовного Магометанского закона Собрания, ставшего первым муфтиятом на территории Российской империи.

Слайд 24

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

В 1782 г. был издан «Устав благочиния» — закон о полиции, которой поручались воспитание и контроль за выполнением подданными своих обязанностей.

Слайд 25

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Во время правления Екатерины II гонениям подверглись многие деятели общественной мысли, была установлена строгая цензура. Причиной этому стала крестьянская война

Е. Пугачёва. Она показала, что «общее благо» – не для всех.

Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищев заявил,

что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому

естеству состояние». Он был приговорён судом к казни, заменённой императрицей на 10-летнюю ссылку в Сибирь. Известного книгоиздателя Н. И. Новикова императрица приговорила

15 годам заключения в Шлиссельбургской крепости.

Слайд 26

ИТОГИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЕКАТЕРИНЫ II

Усиление абсолютной власти российского монарха.

Дворянство стало замкнутым привилегированным сословием.

Секуляризация церковных земель.

В городах организовано самоуправление.

Значительно ухудшилось положение крестьян.

Не принесла успехов попытка создания нового сборника законов России.

Внутренняя политика Екатерины II носила противоречивый характер. В целом преобразования императрицы проводились в интересах высших сословий, что было невозможно сделать без ущерба для податных категорий населения.

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II

. -

2 слайд

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

В 1775 году Екатериной II была проведена губернская реформа: решение многих местных задач было передано на места. Так же эта реформа проводилась с целью упорядочения сбора налогов и ужесточения контроля над населением.

Деление России на 50 губерний (по 350 – 400 тыс. душ)

Деление губерний на уезды (10 – 12 по 30 – 40 тыс. душ)

Ликвидация промежуточных административных единиц – провинций.

ДОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МОСКВЫ -

3 слайд

Заполните таблицу

«Губернские учреждения России при Екатерине II» -

4 слайд

Объясните понятия

Городничий-

Капитан- исправник-

Полицмейстер- -

5 слайд

Заполните таблицу

«Судебные органы по реформе 1775 года» -

6 слайд

«Жалованная грамота дворянству»1785 г.

Освобождение от обязательной службы, уплаты податей.

Право выезда за границу, исключительного владения землей, ее недрами, крестьянами.

Право на сословные учреждения – дворянские общества.

Освобождение от телесных наказаний, конфискации имений, содержания войск.

Дворяне Прибалтики, Украины, Беларуси и Дона получили права российских дворян. -

7 слайд

Какие выгоды получали дворяне по Жалованной грамоте 1785 года?

Назовите не менее четырех. -

8 слайд

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

В 1785 г. была издана «Жалованная грамота городам»:

Население городов разделялось на 6 категорий.

В городах был установлено самоуправление – «Собрание градского общества» избирало городского голову и городскую думу. Они ведали благоустройством города, городским хозяйством.

Избирательным правом обладали обыватели, достигшие 25 лет и с годовым доходом не менее 50 рублей. -

9 слайд

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Школьная реформа 1786 г. создала систему бессословного среднего образования: в губернских городах открылись главные (4-годичные), а в уездных — малые (2-годичные) народные училища.

В классы набирались ученики одного возраста, уроки велись

по одним программам и типовым

государственным

учебникам. Впервые

появились настенная

доска, классный журнал, обязательные

экзамены и

регулярные каникулы. -

10 слайд

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Впервые открылись учебное заведение для дворянских девушек — Смольный институт в Петербурге (1764) и Коммерческое училище в Москве (1772). -

11 слайд

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

В 1773 г. указ Синода провозгласил принцип веротерпимости: особое значение это имело для мусульман, которым разрешили запрещённое прежде строительство мечетей. А в

1788 г. Екатерина II своим именным указом разрешила создание Уфимского Духовного Магометанского закона Собрания, ставшего первым муфтиятом на территории Российской империи. -

12 слайд

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

В 1782 г. был издан «Устав благочиния» — закон о полиции, которой поручались воспитание и контроль за выполнением подданными своих обязанностей. -

13 слайд

Соотнесите годы и исторические события.

-

14 слайд

ИТОГИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЕКАТЕРИНЫ II

Усиление абсолютной власти российского монарха.

Дворянство стало замкнутым привилегированным сословием.

Секуляризация церковных земель.

В городах организовано самоуправление.

Значительно ухудшилось положение крестьян.

Не принесла успехов попытка создания нового сборника законов России.

Внутренняя политика Екатерины II носила противоречивый характер. В целом преобразования императрицы проводились в интересах высших сословий, что было невозможно сделать без ущерба для податных категорий населения.

Презентацию на тему «Внутренняя политика Екатерины II»

можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет

проекта: История. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам

заинтересовать своих одноклассников или аудиторию.

Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад — нажмите на

соответствующий текст под плеером. Презентация

содержит 35 слайд(ов).

Слайд 1

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II

Слайд 2

ЕКАТЕРИНА II – ПРАВИТЕЛЬНИЦА РОССИИ

История Екатерины II похожа на сказку про бедную немецкую принцессу Софью Августу Фредерику Ангальт-Цербстскую, которая в 1744 г. стала женой наследника российского престола, а затем — российской императрицей. Но вместо беззаботной жизни её ожидал многолетний труд. Приходилось проявлять волю, терпение, гибкость ума и чувство меры в действиях.

Слайд 3

Свергнув в 1762 г. в результате дворцового переворота своего мужа Петра III, Екатерина вступила на престол на долгие 34 года. Императрица вставала в 6—7 часов утра и сразу начинала работу с бумагами, выучила русский язык, много читала книги по истории, юриспруденции, политике.

Слайд 4

Екатерина умела выбирать и привлекать на службу даже лично неприятных ей, но умных и способных людей и не забывала щедро их награждать.

Г. А. ПОТЕМКИН ТАВРИЧЕСКИЙ

ГЕНЕРАЛ П.А. РУМЯНЦЕВ

Е.Р. ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА

АДМИРАЛ Ф.Ф. УШАКОВ

Слайд 5

Она издавала журнал «Всякая всячина», сочиняла законы и пьесы для театра, коллекционировала картины и книги, переписывалась с французскими Просветителями (Вольтером, Д. Дидро). Искренний патриотизм и обаяние сочетались у Екатерины с отсутствием угрызений совести, к соперникам в борьбе за власть она была беспощадна.

ВОЛЬТЕР

Слайд 6

Проблемы, требовавшие решения: Старая система управления не отвечала нуждам страны.

Экономика государства (сельское хозяйство, промышленность) была неразвита. В казне постоянно не хватало денег. Общество России требовало переустройства. Законы Российской империи не были собраны воедино.

Слайд 7

Политика «Просвещённого абсолютизма»

Слайд 8

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ

Из трудов просветителей она восприняла идею «просвещённого абсолютизма» – политики достижения в государстве «общего блага».

Осуществлять политику «просвещённого абсолютизма» должны были «просвещённые» монархи – «мудрецы на троне».

ДЖОН ЛОКК

Слайд 9

Политика «просвещенного абсолютизма» — это политика, основанная на реализации идей Просвещения, попытка управлять страной при помощи «хороших законов» во имя «всеобщего блага»

Слайд 10

Власть неограниченного монарха

Монарх должен быть просвещенный, «философ на троне»

Разрабатывает идеальную систему законов

дворяне оказывают помощь «просвещенному монарху» в управлении государством

Слайд 11

Екатерина ІІ по-своему восприняла идеи «просвещённого абсолютизма». Свою концепцию этой политики она изложила в «Наказе» – правовом и философском труде, который императрица составляла около двух лет и отдельных статьях.

Слайд 12

В 1767 г. Екатерина II созвала Уложенную комиссию. Её целью было составление нового сборника законов вместо устаревшего Соборного уложения 1649 г. Сословия России отправили своих представителей, их снабдили особыми наказами – перечнем нужд людей. В столицу съехались 564 представителя российского общества, из них более 40 % составляли дворяне (около 1 % населения).

Слайд 13

Наказ Уложенной комиссии (основные идеи)

Единственная форма правления, возможная в России – абсолютная монархия. Монарх – источник неограниченной власти, он создаёт законы, его воля ничем не ограничена. Сословное устройство российского общества должно оставаться неизменным Закон управляет государством. Все ему подчиняются. Государство должно содействовать развитию сельского хозяйства, промышленности и торговли. Для создания общества «общего блага» необходимо просвещать народ. Государство обязано иметь сильную армию, флот, полицию, аппарат чиновников, чтобы поддерживать внутренний порядок.

Слайд 14

Уложенная комиссия

Дворяне требовали расширение крепостного права, исключительных прав на торговлю и производство, жаловались на государственные повинности. Горожане (купцы, торговцы) требовали дворянский прав (прежде всего права владеть крепостными), запрета торговли для крестьян. Государственные крестьяне просили уменьшить повинности, оградить их от захвата земель, своевольства чиновников. «Инородцы» требовали таких же прав и привилегий как у русского населения.

Слайд 15

Вместо выработки единых законов, Комиссия стала ареной споров. Под предлогом начавшейся в 1768 году русско-турецкой войны деятельность Комиссии была приостановлена. Тем не менее «Наказ» Екатерины II способствовал распространению в России Просвещения.

Слайд 16

Золотой век русского дворянства

Царствование Екатерины стало «золотым веком» российского дворянства»: Дворянам было роздано более 50 млн га земли и 425 тыс. дуги дворцовых и государственных крестьян. В 1765 г. помещики получили право ссылать крестьян на каторгу. В 1767 г. жалоба крепостного на помещика стала рассматриваться как уголовное преступление.

Слайд 20

«Жалованная грамота дворянству»1785 г. Освобождение от обязательной службы, уплаты податей. Право выезда за границу, исключительного владения землей, ее недрами, крестьянами. Право на сословные учреждения – дворянские общества. Освобождение от телесных наказаний, конфискации имений, содержания войск. Дворяне Прибалтики, Украины, Беларуси и Дона получили права российских дворян.

Слайд 21

РЕФОРМЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Целью Екатерины II было создание централизованной монархии с эффективной системой управления и «непреложными» законами, определявшими права сословий. Реформы нацелены на подъём промышленности и торговли, развитие городов и просвещения — но при сохранении

прежнего общественного устройства и дворянских привилегий. Такое общее направление внутренней политики, характерное для ряда европейских монархий (Дании, Австрии, Пруссии, Испании) во второй половине XVIII в.

Слайд 22

Секуляризация церковных земель в 1764 г. сделала государственными 910 тыс. церковных и монастырских душ; при этом церковь сохранила право владеть недвижимостью, но потеряла земли, обрабатывавшиеся подневольным трудом.

Слайд 23

В 1775 году Екатериной II была проведена губернская реформа: решение многих местных задач было передано на места. Так же эта реформа проводилась с целью упорядочения сбора налогов и ужесточения контроля над населением.

Деление России на 50 губерний (по 350 – 400 тыс. душ) Деление губерний на уезды (10 – 12 по 30 – 40 тыс. душ) Ликвидация промежуточных административных единиц – провинций.

ДОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА МОСКВЫ

Слайд 25

Местное управление по губернской реформе Екатерины II: Губернатор – глава губернии, контроль чиновников, исполнение законов, руководство войсками в губернии Губернское правление – совещательный орган, исполнение указов, надзор за работой местной власти Казённая палата – налоги, финансы, гос. имущество, строительство. Приказ общественного призрения – вопросы медицины, образования, содержанием приютов и тюрем. Капитан-исправник – глава уезда, выбирался из дворян и утверждался губернатором, отвечал за порядок в уезде, сбор налогов. Городничий – глава администрации и полиции города.

Слайд 27

В рамках губернской реформы была ликвидирована самостоятельность Запорожской Сечи. К общероссийским были приведены порядки в Прибалтике.

Слайд 28

В 1785 г. была издана «Жалованная грамота городам»: Население городов разделялось на 6 категорий. В городах был установлено самоуправление – «Собрание градского общества» избирало городского голову и городскую думу. Они ведали благоустройством города, городским хозяйством. Избирательным правом обладали обыватели, достигшие 25 лет и с годовым доходом не менее 50 рублей.

Слайд 29

Реформа образования

Школьная реформа 1786 г. создала систему бессословного среднего образования: в губернских городах открылись главные (4-годичные), а в уездных — малые (2-годичные) народные училища. В классы набирались ученики одного возраста, уроки велись

по одним программам и типовым государственным учебникам. Впервые появились настенная доска, классный журнал, обязательные экзамены и регулярные каникулы.

Слайд 30

Впервые открылись учебное заведение для дворянских девушек — Смольный институт в Петербурге (1764) и Коммерческое училище в Москве (1772).

Слайд 31

Церковная реформа

В 1773 г. указ Синода провозгласил принцип веротерпимости: особое значение это имело для мусульман, которым разрешили запрещённое прежде строительство мечетей. А в 1788 г. Екатерина II своим именным указом разрешила создание Уфимского Духовного Магометанского закона Собрания, ставшего первым муфтиятом на территории Российской империи.

Слайд 32

В 1782 г. был издан «Устав благочиния» — закон о полиции, которой поручались воспитание и контроль за выполнением подданными своих обязанностей.

Слайд 34

Постепенный отказ от реформ

Во время правления Екатерины II гонениям подверглись многие деятели общественной мысли, была установлена строгая цензура. Причиной этому стала крестьянская война Е. Пугачёва. Она показала, что «общее благо» – не для всех.

Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищев заявил, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Он был приговорён судом к казни, заменённой императрицей на 10-летнюю ссылку в Сибирь. Известного книгоиздателя Н. И. Новикова императрица приговорила 15 годам заключения в Шлиссельбургской крепости.

Слайд 35

ИТОГИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЕКАТЕРИНЫ II

Усиление абсолютной власти российского монарха. Дворянство стало замкнутым привилегированным сословием. Секуляризация церковных земель. В городах организовано самоуправление. Значительно ухудшилось положение крестьян. Не принесла успехов попытка создания нового сборника законов России. Внутренняя политика Екатерины II носила противоречивый характер. В целом преобразования императрицы проводились в интересах высших сословий, что было невозможно сделать без ущерба для податных категорий населения.

Вопрос от пользователя

Продолжите предложение. При Екатерине II в России впервые

Ответ от эксперта

1. Появилась классно-урочная система обучения.

2. Открылось учебное заведение для дворянских девушек.

3. Вводилось городское самоуправление.

4. Было создано дворянское самоуправление.

5. Произошла секуляризация церковных земель.

6. Был создан первый муфтият на территории Российской империи.

7. Проводилась политика «Просвещённого абсолютизма».

8. Вводилось двухуровневое административно-территориальное устройство. Э. Появились бумажные деньги — ассигнации.

10. В образовательных заведениях появились настенная доска, классный журнал, обязательные экзамены и регулярные каникулы.

Что такое? Школьная реформа – обширное понятие, которое, по сути, включает в себя весь путь создания образования с нуля и до наших дней. Было проведено множество различных изменений, регулярно вносились нововведения.

Как проходила? Разные учебные заведения с начальным образованием существовали и в Древней Руси, и в Средние века: школы грамоты, церковно-приходские и духовные школы, епархиальные училища. В наши дни сформировалась стабильная система образования, однако и она периодически претерпевает изменения.

Оглавление:

- Начало школьной реформы

- Школьная реформа Екатерины II

- Основные мероприятия и результаты школьной реформы Екатерины II

- Появление земских школ

- Реформа о всеобщей грамотности

Начало школьной реформы

Хотя образовательные заведения существовали в России и в допетровское время, именно с деятельностью Петра I связывается начало формирования правильно организованной школьной системы образования при активном участии государства в этом процессе. Грамотные люди были нужны в государственном аппарате, в армии и на флоте.

Неслучайно цифирные школы, указ об открытии которых был издан в 1714 г., подчинялись Адмиралтейств-коллегии, и учителя назначались из морского ведомства. В этих школах, действовавших при архиерейских домах и монастырях, детей учили грамоте и арифметике.

Правда, несмотря на благие намерения государства, этот проект не получил дальнейшего развития. Представители духовенства, которое на тот момент было самым образованным сословием в России, обязаны были отдавать своих отпрысков в цифирные школы, но делали это неохотно, поскольку среди священников более ценилось духовное образование. Посадские люди при наличии выбора тоже не слишком доверяли цифирным школам, желая, чтобы их сыновья обучались ремеслу и торговле.

Проблемой являлось и то, что многое зависело от подготовки учителей, которые сильно отличались по своему уровню. Поэтому данные школы не приобрели большой привлекательности и уже в конце 1720-х гг. стали закрываться по причине нехватки учеников. Святейший Синод воспротивился попыткам объединить светские учебные заведения с духовными, так что система цифирных школ была окончательно ликвидирована в 1744 г.

Непросто проходило и зарождение гимназического образования, нацеленного в первую очередь на обучение языкам. Инициатором появления первой гимназии тоже был Петр I, доверивший управление этой школой немецкому пастору Эрнсту Глюку. Гимназия открылась в 1701 г. в Москве, и вдобавок к языкам, риторике, философии и другим наукам, юношей в ней обучали фехтованию, верховой езде и танцам.

По замыслу Глюка, закончившие гимназию смогли бы поступать в европейские университеты, но после его смерти заведение начало постепенно приходить в упадок и было закрыто в 1715 году.

Второй опыт оказался более удачен: в 1726 году была организована Академическая гимназия при Академии наук. Первым ее инспектором был Готлиб Байер, который за основу учебных планов брал программы германских гимназий того времени. Основными предметами были классические языки, риторика и логика. Однако гимназия испытывала нехватку как наделенных потенциалом к обучению воспитанников, так и преподавателей, способных учить на русском языке. В связи с этими трудностями просуществовала она до начала XIX в.

В середине XVIII в. появились новые учебные заведения аналогичного типа – Московская (1755 год) и Казанская (1758 год) гимназии. Обе они находились в ведении Московского университета и учеников готовили к слушанию университетских лекций. Разночинцы и дворяне обучались на разных отделениях, поскольку в дворянскую учебную программу входили дополнительно фехтование и танцы. Часть студентов получала содержание за счет казны – их называли казеннокоштными.

Среди предметов основное внимание уделялось дисциплинам тривиума и квадривиума; также преподавались разные языки, и для желающих были доступны даже восточные, что особенно актуально было для Казанской гимназии.

Школьная реформа Екатерины II

Долгое время система образовательных учреждений была разрозненной. Помимо того, что существовали разные типы школ (военные, духовные, светские), каждое заведение имело собственный устав и программы. Набор дисциплин и качество их преподавания определялись составом учителей.

К примеру, М. В. Ломоносов немало сделал не только для открытия Московского университета, но и для развития Академической гимназии. Поэтому во второй половине XVIII в. назрела необходимость проведения школьной реформы, и ее сутью должна была стать унификация и систематизация образования.

В 1780-х гг., в правление Екатерины II, было сформировано центральное ведомство, занимавшееся вопросами образования, – Комиссия об учреждении народных училищ. На местах предписывалось создавать типовые учебные заведения, которые пользовались едиными образовательными планами.

В губернских центрах должны были располагаться главные народные училища с четырьмя классами, а в уездных городах – двухклассные малые народные училища. Дети в них принимались из всех сословий, кроме крепостных крестьян, и денег за учебу не брали.

Общее наблюдение за системой народных училищ осуществлял приказ общественного призрения, создаваемый в каждой губернии. Он контролировал деятельность училищ и определял средства на их содержание.

Основные мероприятия и результаты школьной реформы Екатерины II

Наиболее активную роль в подготовке и проведении школьных реформ Екатерины II сыграли И. И. Бецкой и Ф. И. Янкович.

Иван Иванович Бецкой был личным секретарем императрицы, и именно ему было доверено руководство главными учебными и воспитательными учреждениями, открывавшимися в годы царствования Екатерины II.

По его плану был основан Московский воспитательный дом, манифест об учреждении которого обнародован в 1763 г. Для его строительства была открыта подписка, и среди благотворителей был сам Бецкой, передавший более 150 тыс. рублей. Другим крупным меценатом стал промышленник П. А. Демидов, чей взнос составил 200 тыс. рублей. В воспитательном доме жили и обучались сироты и брошенные младенцы. Воспитанники учились не только наукам, но и ремеслам, и в состав комплекса входили мастерские.

В 1764 г. по предложению И. И. Бецкого было основано первое в России женское образовательное учреждение – Императорское воспитательное общество благородных девиц, более известное под названием Смольного института.

В него принимали девочек дворянского происхождения в возрасте 5-6 лет. Первоначально воспитанницы делились на 4 возрастных группы, каждой из которых соответствовала форменная одежда особого цвета, и общий срок обучения составлял 12 лет. Главное внимание уделялось обучению Слову Божию и языкам; кроме того, девушки проходили географию, арифметику, историю и другие предметы, часть из которых имела практическую направленность – музыка, танцы, рисование, домоводство, светские манеры. Обязательной составляющей программы обучения было нравственное воспитание.

Еще одно учебное заведение, к которому самое прямое отношение имел Бецкой, это Сухопутный шляхетский корпус. Хотя он был основан несколькими десятилетиями ранее, его тоже затронула школьная реформа – был издан новый «Устав Сухопутного шляхетного кадетского корпуса для воспитания и обучения благородного российского юношества», участие в разработке которого принял И. И. Бецкой, возглавивший это учебное заведение.

В уставе оказались отражены передовые по тем временам педагогические идеи французских просветителей. В кадетский корпус поступали мальчики с 5-6 лет, и обучение длилось 15 лет. На протяжении всего этого срока воспитанники проживали в корпусе: такая система была нацелена на то, чтобы полностью изолировать обучающихся от влияния внешней среды.

Кроме дворян, в корпусе могли учиться и разночинцы, которые именовались гимназистами. Воспитанники делились на 4 возраста. Если ранее упор делался на военную подготовку, то при Бецком программа обучения была расширена и стала включать в себя несколько компонентов:

- предпочтительно нужные гражданскому званию – в этот блок входили правовые дисциплины, государственная экономия, а также нравоучение;

- полезные – физика, химия, различные военные науки (тактика, артиллерийское дело, фортификационное искусство);

- руководствующими к познанию прочих наук считались логика, математика, риторика, география, история;

- разнообразные искусства – лепка, танцы, рисование, архитектура, театр и пр.

Что касается школьной реформы 1783 года, то здесь стоит выделить роль Федора Ивановича Янковича. Примечательно, что Янкович, серб по происхождению, к тому моменту уже имел практический опыт реформирования школьного образования в Австрийской империи и с блеском применил свои таланты на российской земле. Благодаря проведенной реформе в России к концу XVIII века сложилась сеть учебных заведений: около 550 училищ с 60-70 тысячами учеников ежегодно.

Согласно идее Янковича, народные школы подразделялись на три категории:

- малые училища, срок обучения в которых составлял два года, – тут учили читать, писать, считать, рисовать, а также преподавали катехизис;

- средние 3-классные школы, где к предметам добавлялись история и география;

- главные училища, программа которых была более обширной и включала геометрию, физику, механику, архитектуру и пр.

Основой системы обучения был классно-урочный принцип. Помимо знаний по предметам, детям старались привить добросовестность, трудолюбие и прилежание. Необходимо отметить, что устав запрещал применение телесных наказаний – за плохое поведение учеников только могли лишить вещей, доставлявших им удовольствие (прогулки, игры и т. п.).

Успешно решалась проблема подготовки педагогических кадров. Для этого была учреждена учительская семинария, первым руководителем которой стал Ф. И. Янкович.

Развивалась и система частных школ-пансионов, причем для них Янковичем тоже было разработано положение – в них могли приниматься не только мальчики, но и девочки.

Екатерина II придерживалась идей Просвещения, и в ее планах были проекты организации сельских школ, что позволило бы обеспечить всеобщее внесословное образование начального уровня. Однако эта задумка не была реализована, и крепостные крестьяне в массе своей не имели доступа к образованию.

Школьные реформы Екатерины II имели большое значение – их результатом стало складывание системы общеобразовательных учреждений с четко структурированным учебным процессом.

Появление земских школ

Следующее масштабное реформирование школьной системы приходится на годы правления Александра II. В рамках инициированной им земской реформы заботы о развитии образовательных учреждений на местах были возложены на земства – органы местного самоуправления. В ведении земств оказались земские школы, основную массу учеников в которых составляли крестьянские дети.

Земские школы действовали в сельской местности, и обычный срок обучения в них составлял три года, а в начале ХХ в. – четыре. Как правило, их посещали дети в возрасте от 8 до 12 лет. Положение 1874 г. в качестве обязательных выделяло 3 предмета: чтение и письмо, простые арифметические действия и Закон Божий.

При наличии возможностей в земских школах преподавались также история, география, ремесла, домоводства. Качество образования в этих заведениях сильно отличалось и напрямую зависело от уровня финансирования и преподавательского состава. За несколько десятилетий система земских школ стремительно расширилась, и они превратились в самые массовые учебные заведения в стране. Их число росло быстрыми темпами: к примеру, с 38 тысяч в 1903 году до 80 тысяч в 1915 году.

Несмотря на школьные реформы, в России до революции 1917 г. по-прежнему большинство населения оставалось неграмотным, прежде всего в деревне. По данным переписи 1897 г., 80 % жителей не умели читать и писать. Хотя проект о введении в стране всеобщего начального обучения рассматривался с 1907 г., его обсуждение продолжалось очень долго, и к началу Первой мировой войны он так и не сумел стать законом.

Реформа о всеобщей грамотности

После установления советской власти система образования была коренным образом переустроена. Прежде всего, школа была отделена от церкви, и Закон Божий был исключен из учебной программы. Большевики объявили борьбу с безграмотностью одной из своих приоритетных задач, и грамоте учили всех желающих в возрасте до 50 лет.

Руководство сферой образования было возложено на Народный комиссариат просвещения во главе с Луначарским. Обучение стало бесплатным и одинаковым для всех: деление образовательных заведений на типы было отброшено, и введено общее понятие – единая трудовая школа. Правда, в годы Гражданской войны организовать полноценный образовательный процесс было сложно, и многие школы были закрыты или действовали в экстремальных условиях – без учебников, нормальных помещений и подготовленных учителей. Более того, отменялись оценки, домашние задания, переводные экзамены.

В 1920-е годы происходит становление советской школьной системы, хотя экспериментирование еще шло. Единый стандарт обучения был выработан не сразу, и школьные реформы продолжались. К примеру, были попытки ввести в школе лабораторно-бригадный метод, искались замены классно-урочной системе, из учебных дисциплин была исключена история, но в итоге пришлось возвращаться к опыту, накопленному в предшествующий период.

Всеобщее начальное обучение стало обязательным, и благодаря деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности за короткий срок несколько миллионов человек научились читать и писать, что повысило общий уровень грамотности в стране – перепись 1926 г. выявила, что большинство населения стало грамотным.

Среднее образование было определено как семилетнее, и установились этапы школьного обучения. Начальное образование давала школа первой ступени (4 года), далее шла основная школа, и высшей ступенью общеобразовательной системы выступала старшая школа – общий срок обучения составлял 9-10 лет. Обязательным элементом программы стало трудовое воспитание, и школа в советском обществе выступала важным инструментом идеологической обработки молодежи.

К середине 1930-х годов советская школьная система окончательно сложилась. В городах обязательным стало 7-летнее обучение. Появились единые программы и учебники по школьным предметам, причем преподавание истории было возобновлено.

Уровень принятия решений можно продемонстрировать тем фактом, что макеты учебников обсуждались на Политбюро, некоторые правки вносились лично И. В. Сталиным, а большинство постановлений, касавшихся школы, исходили не от государственных, а от партийных органов – ЦК ВКП(б).

Это показывает, что школа оценивалась как важнейший идеологический элемент в советской системе управления. Поэтому все, что относилось к этой сфере, подлежало жесткой регламентации: содержание дисциплин, типы уроков, правила и методики преподавания. Учитель должен был не только давать знания, но и воспитывать подрастающее поколение в правильном с идеологической точки зрения духе.

В годы Великой Отечественной войны был снижен возраст поступления в начальную школу с 8 до 7 лет, усилено военно-патриотическое воспитание, введены испытания для получения аттестата. Планка образовательного уровня постепенно повышалась, и в 1958 г. было введено всеобщее обязательное восьмилетнее образование.

В последующем был взят курс на обеспечение всеобщего среднего образования. Конституция СССР 1977 года закрепила права советских граждан на образование, которое на всех уровнях было бесплатным, хотя еще в 1940-1950-е годы с учеников старших классов взималась плата, пусть и небольшая. В 1970-е гг. изменилась структура школьного обучения – начальная ступень сократилась на 1 год, который стал частью средней ступени. Заметной тенденцией в образовательных стандартах было увеличение количества часов на точные и естественные науки.

В середине 1980-х гг. была проведена последняя крупная школьная реформа в рамках советской системы: обучение начиналось с 6 лет и длилось 11 лет, причем два последних года предполагалось отводить на профессиональное трудовое образование по самым массовым профессиям конкретного региона. Однако эксперимент с трудовым обучением продлился недолго, и сохранился лишь 11-летний срок обучения.

В целом, история России богата опытом школьных реформ: преобразования были нацелены на обеспечение лучших способов передачи знания и воспитания новых поколений. Реформирование школьного образования продолжается и в наши дни, и это нормальное явление, поскольку школа чутко реагирует на все изменения в обществе.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №3»

Городская научно-исследовательская конференция

учащихся 5-9 классов «Первые шаги в науку»

Тема работа:

Эволюция школьного дневника

Автор работы: Ильченко Никита

ученик 6в класса МБОУ «СОШ № 3»

Руководитель: Андреева Ирина Николаевна

учитель истории и обществознания

МБОУ «СОШ №3»

г. Троицк, 2019

Содержание Введение……………………………………………………………………………………………………..3

-

История появления школьного дневника…………………………………………………….4

-

Дореволюционный школьный дневник………………………………………………..5

-

Школьный дневник советской эпохи……………………..…………………………….7

-

Современный школьный дневник……………………………………………………10

-

Заключение……………………………………………………………………………………………13

-

Библиографический список………………………………………………………………………………..14

-

Приложение…….………………………………………………………………………………………….15

Введение

Школьный дневник — основной документ школьника на время обучения. Он выполняет функции журнала регистрации оценок, средства общения школы и родителей, а также показателя успеваемости учащегося.

Перед новым учебным годом необходимо было купить школьный дневник. И мне стало интересно каким же был дневник раньше, моих родителей, бабушек. И я решил исследовать данный вопрос.

Цель нашей работы – анализ школьного дневника дореволюционной, советской и современной России

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. изучить историю появления школьного дневника

2. проанализировать содержание школьных дневников в данные периоды

Объектом исследования являются школьные дневники, указанных эпох.

Предмет исследования – содержание школьного дневника.

Хронологические рамки исследования – период с 1914-2018 годы

Источниковая база – школьные дневники за 1914-1915 гг., 1985-1986гг., 2018-2019 гг.

Гипотеза: я считаю, что школьный дневник в эти эпохи имел много общего.

1. История появления школьного дневника

Школьный дневник является изобретением эпохи Просвещения. Общепринятой считается версия, что он был придуман в Англии в 1789 году педагогом Рональдом Кейрманом, в те времена дневник служил только для записи домашних заданий, а для отметок и замечаний были предназначены отдельные документы.

В России школьный дневник появился примерно в середине XIX века, когда по всей империи начали открываться государственные гимназии. Немаловажно, что именно к середине XIX века у нас было введено производство бумаги при помощи парового двигателя, а в 1870-х годах в русском переплетном деле произошел технический переворот: перешли от ремесленного способа производства книжных переплетов к фабричному. Возникли первые русские фабрики по выпуску массовых издательских переплетов всех типов и видов, оснащенные оборудованием зарубежного производства, работавшие по передовой для того времени машинной технологии – к ним с момента его основания относится и Типография Товарищества Кушнерев и Ко, чей дневник используется в нашей работе. Поэтому-то и появились первые промышленным образом произведенные «Дневники для записывания уроков», форма которых, надо заметить, была утверждена Ученым комитетом Министерства народного просвещения.[1]

2. Дореволюционный школьный дневник

В царской России дневники печатались только в самых известных типографиях, которым было доверено издание всей учебной литературы. Все варианты делились по школам. Так, для церковно-приходских и земских школ свой вариант (самый простой). Для духовных семинарий, гимназий и училищ – другой вариант.

У дореволюционного дневника обложка была кожаной, цена — 25 копеек за экземпляр независимо от других факторов.[Рис. 1]

Структура дневника вполне понятна и современным школьникам – списки предметов, баллы за них, графа для заданий, подпись родителей.

Во всех дневниках имелось так называемое наполнение рекламой.

1-2 страницы – гербы и флаги всех государств

3-4 страницы «Памятный листок», в нем были отражены: рост, вес, объем талии, номер очков, размер галош, любимый писатель и т.п.

5 страница – график дежурства по классу и по молитве

6 -7 страница – календарь: памятные даты на текущий год.

Месяцы в таком дневнике были прописаны по гражданскому и церковному календарю, например сентябрь – зарень. Интересно и то, что неделя начиналась с воскресенья — так, как полагалось по уставу Русской православной церкви. Только в советское время воскресенье стали считать последним днём недели.

Самыми интересными страницами дневника для учеников были страницы, посвященные императорскому дому и календарю для учащихся. В них были прописаны все родственники правящей семьи: царь, супруга, дети, внуки, тети, дяди, братья, сестры и т.д. радоваться обилию неприсутственных дней, список которых также содержался в «Спутнике школы». Помимо церковных праздников, это было, в частности, 5 октября (по старому стилю) — день тезоименитства Государя Наследника, 21 октября — день восшествия на престол Его Императорского Величества Государя Императора Николая Александровича, 6 декабря — день тезоименитства Государя Императора, 14 мая — день священного коронования Их Императорских Величеств, Государя Императора и Государыни Императрицы и 30 июля — день рождения Государя Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. [Рис. 2]

Перечень предметов был немного другим. Ученики дореволюционных гимназий изучали Закон Божий, русский язык, арифметику, алгебру, геометрию, аналитическую геометрию, тригонометрию, латинский язык, греческий язык, французский, английский и немецкий языки, географию, историю, физику, механику, химию, естественную историю, черчение и рисование. [Рис. 3]

Интересно, что оценки в то время ставили не только за чистописание, поведение и прилежание, но и за внимание.

Жизнь дореволюционных гимназистов подчинялась многим правилам. Правила были довольно сложными. Все это прописывалось в дневнике. Не в каждом городе была гимназия, поэтому многие ученики приезжали в город учиться в гимназии, и во время учебы жили у родственников или на особых гимназических квартирах. [Рис. 4-8]

Интересные страницы дореволюционного дневника:

медицинская страница – здесь были описаны банальные случаи оказания первой помощи при насморке и в то же время, например, отравление трихинным мясом;

аптечная страница содержала описание всех препаратов, обязательно имевшихся в каждой школьной аптечке. Было указано его название, от чего применять и каким способом;

страница изоляции – в ней уточнялись сроки карантина при разных заболеваниях;

страницы запретов — в них четко прописано, до какого времени можно быть на катке, в каком платье приходить в школу, какие места занимать в театре, запрет на ношение и хранение холодного оружия и т.п.

список всех учебных заведений

бланк, дающий право ученице, получившей необходимый багаж знаний, зарабатывать репетиторством. [Рис. 9]

Родители обязаны были регулярно проверять такой дневник и расписываться в нем, тем самым извещая учителя о владении данной информацией. [Рис. 3]

Таким образом, структура дневника вполне понятна и современным школьникам – списки предметов, баллы за них, графа для заданий, подпись родителей. Также есть и содержание страниц с дополнительной информацией. Но отличительной чертой является то, что месяцы в таком дневнике были прописаны по гражданскому и церковному календарю. Неделя начиналась с воскресенья. Перечень предметов был немного другим.

3. Школьный дневник Советской России

В 1930-1934 годах по всей стране было введено всеобщее обязательное четырехлетнее начальное, а в городах и рабочих поселках — семилетнее обучение. В 1932 году стала создаваться десятилетняя средняя школа.

Настаивая на общем образовании всех детей до 17 лет, А. В. Луначарский, министр просвящения, писал, что «школа должна дать ребенку и подростку широкое образование, которое откроет перед ним все дороги к последующему образованию и к практической деятельности в соответствии с их желаниями и способностями».

Первые советские дневники выпускались с плотной картонной обложкой белого или серого цвета и стоили 95 дореформенных копеек. Тем, кто пробовал продать их дороже, грозило до 10 лет заключения, о чем предупреждала напечатанная на дневнике надпись: «Продажа по цене выше обозначенной карается по закону». Никаких цветных страниц и рисунков в дневниках не предусматривалось, все было очень строго и официально. На первой странице — перечень предметов и список учителей. В конце дневника – указания к его ведению.

В данном дневнике учебная неделя рассчитана на шесть дней, но шестой день не заполнялся, так как учебные занятия заканчивалась в пятницу. Дни недели обозначались цифрами. Например, пятница обозначена цифрой «5» .

В этом школьном документе прописаны следующие указания к ведению дневника:

1.Ученик заполняет лицевую и оборотную сторону обложки и 1-ю страницу (расписание уроков на первое полугодие).

2.На страницах 2-79 ученик ежедневно записывает заданные уроки. Уроки записываются в графах тех дней недели, на которые они заданы.

3.Оценки (отметки) успеваемости вписываются учителем в дневник одновременно с оценкой (отметкой) в классном журнале и заверяются его подписью.

4.Классный руководитель должен следить за правильностью записей в дневнике и в конце недели отмечать пропуски уроков.

5.В конце каждой недели родители подписывают дневник.

6.Записи в дневнике должны вестись грамотно, четко, опрятно.

Страницы были пронумерованы, чтобы ни одну из них нельзя было незаметно выдернуть или уничтожить. Никаких листов с перечислениями прав учащихся не было. Зато обязательно вкладывалась промокашка — специальный листок, который нужно было каждый раз прикладывать к надписям, сделанным чернилами, чтобы они не размазались или не отпечатались на противоположной странице, когда дневник закроют.

Во второй половине XX века школьные дневники изменились. Дневник 1960-х годов был с обложкой белого или серого цвета. На дневнике могло указываться, для учащихся каких классов он предназначен. Несмотря на это, не было четкого разделения дневников «по возрасту».[Рис. 10]

С обратной стороны на дневнике был указан сорт бумаги, из которой был изготовлен дневник. Чаще всего дневники изготовляли из бумаги первого или второго сорта. Цена дневника определялась сортом бумаги, и, в зависимости от него, она составляла 13 (2 сорт) или 14 (1 сорт) копеек. А так же указывалось место, где был выпущен дневник и бригада, выпустившая его. Например: «Изготовлено бригадой коммунистического труда тов. Назаровой».

В конце дневника появились дополнительные страницы — «Замечания классного руководителя», «Общественно-полезный труд», «Практика», «Учет сдачи норм ГТО», «Сведения об успеваемости и поведении ученика».[Рис. 11-13] На задней обложке начали печатать слова гимна СССР или патриотические стихотворения советских поэтов. Тогда же в продаже появились специальные обложки из искусственной кожи красного цвета, которые можно было надевать поверх картонных. [Рис. 14]

В 80-е годы отношение к дневнику стало более либеральным, он перестал быть настолько строгим официальным документом, как раньше. Больше не считалось преступлением приклеить на обложку яркую «переводную» наклейку или картинку, вырезанную из журнала, или же написать дни недели цветными фломастерами. За цветочки, нарисованные на страницах, больше не отчисляли из школы. Тогда же двоечники впервые начали заводить два дневника — один для пятерок, который с гордостью приносили родителям для подписи, а второй — для плохих оценок. Этот дневник видели только учителя.

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на трудности в стране, система народного образования и работа учебных заведений в результате реформы 1930-1934-х годов заметно изменилась. Среди изменений – начало обучения детей с 7-летнего возраста, утверждение пятибалльной системы оценки знаний учащихся. В этот период были разработаны и введены новые учебные планы, программы, учебники по каждому предмету, и, главное, введен важный школьный документ – дневник.

В данном дневнике учебная неделя рассчитана на шесть дней, но шестой день не заполнялся, так как учебные занятия заканчивалась в пятницу. Дни недели обозначались цифрами. В конце дневника появились дополнительные страницы — «Замечания классного руководителя», «Общественно-полезный труд», «Практика», «Учет сдачи норм ГТО», «Сведения об успеваемости и поведении ученика». На задней обложке начали печатать слова гимна СССР или патриотические стихотворения советских поэтов.

В этом школьном документе прописывались особые указания к ведению дневника

4. Современный школьный дневник

Современный дневник для младших классов представляет собой книжку в твердой, глянцевой обложке с яркой, пестрой окраской и разнообразными детскими рисунками. На дневниках изображаются машины, звери, герои любимых мультфильмов, актеры, музыканты… Таким образом, ученик может выбрать дневник на свой вкус.

На обложке лишь указывается, кому принадлежит дневник (более точно ученик записывает информацию о себе на первой странице дневника).

Количество страниц в новых дневниках больше, чем в старых. Если в старых было всего 80 страниц, то в новых, чаще всего, страниц уже 96. Общее количество страниц увеличилось за счет размещения в дневнике различной справочной информации.

Также изменилось количество страниц, отведенных на учебные недели. В дневниках 60-х годов было 74 страницы для записи домашних заданий и выставления оценок, причём чаще всего все страницы были пронумерованы. В современных дневниках таких страниц уже около 80 и без номеров. Я думаю, что появились запасные страницы для любителей вырывать листы с плохими оценками.

У новых дневников страницы светлые. Это связано со зрительным восприятием этих страниц. Светлый оттенок позволяет снизить усталость глаз, накапливающуюся за день, и ученик меньше утомляется.

Откроем страничку дневника где-нибудь посередине. Можно открыть такую страницу любого дневника, так как структура их почти не изменилась. Наверху каждой страницы ставится самим учеником месяц, к которому относится текущая неделя. Также на них имеются графы «список предметов», «что задано», «оценка успеваемости», «подпись учителя».[Рис. 15]

Различия в страницах между поколениями дневников лишь в написании этих граф. Например, «что задано» в «старом» дневнике и «домашнее задание» в «новом».

В конце каждой недели, как тогда, так и сейчас, учитель и родители должны ставить свои подписи.

На последней странице современных дневников, как для учащихся младших классов, так и для старшеклассников, может писаться памятка правил дорожного движения, необходимая школьнику. Таким образом, государство как-то заботится и о безопасности школьников на дорогах.

Страница «сведения об успеваемости ученика» с течением времени претерпела некоторые изменения. Раньше эта страница называлась «сведения об успеваемости и поведении ученика», теперь же просто «сведения об успеваемости» или «итоги успеваемости». Графа «поведение» теперь есть далеко не в каждом дневнике, только у младших школьников, да и то не всегда.

Названия предметов стали «понаучнее» («пение» поменялось на «музыку»). Некоторые предметы исчезли («арифметика», «родная литература»). Появились и новые предметы («основы информатики и ИКТ»). Но, чаще всего, названия предметов не указываются, и ученик сам заполняет пустые графы. Не изменились графы «подписи классного руководителя и родителей», а так же «оценки успеваемости» за каждую четверть.

Однако сегодня подавляющее большинство московских школьников, их родителей и учителей пользуются электронной версией дневника. Сервис «электронный дневник» позволяет и быть в курсе успеваемости в школе, и отслеживать прохождение образовательной программы, и своевременно получать задания для самостоятельной работы.

Электронный дневник — это современный и удобный инструмент взаимодействия учителей, родителей и учащихся. Он дает возможность родителям наладить эффективное взаимодействие с образовательным учреждением, в котором учится их ребенок, позволяет оперативно получить самую свежую и достоверную информацию обо всех мероприятиях и событиях школьной жизни.

Достоинства электронного дневника:

1.Оперативность получения информации об успеваемости ребенка для родителей. Причем каждый родитель видит оценки только своего ребенка!

2. Информация об успеваемости других детей ему недоступна.

3. Полнота информации, предоставляемая учителем для директора и родителей.

4. Удобство доступа в любое время для всех пользователей дневника

Обманывать ребенку становится незачем, всю информацию родитель увидит в дневнике по доступному только ему паролю.

Недостатки электронного дневника:

1.Сложность в обеспечении технической базы, отсутствие достаточного количества компьютеров.

2. Доступ к Интернету есть далеко не у всех родителей.

Но со временем эти недостатки должны устраниться. Если у Вас дома нет компьютера или нет доступа к сети Интернет, это можно сделать на работе. Найти несколько минут в обеденный перерыв для того, чтобы посмотреть, как дела у ребенка в школе. Даже если Вы уедете отдыхать или отправитесь в командировку, Вы всегда будете в курсе всех школьных дел Вашего ребенка.

Таким образом, современный дневник можно выбрать на свой вкус и цвет. Естественно бумага современного дневника более светлая, плотная, гладкая. В структуре дневника есть общее с дневниками дореволюционной и советской Россией. Личные данные ученика располагаются в начале дневника. Также имеется вставка с дополнительной информацией, чаще всего это символы России. Количество страниц стало больше, и они не прономерованы. Сейчас помимо бумажного дневника обычным делом является наличие электронного дневника. Что дает возможность родителям получать более точную информацию о качестве образования их ребенка

Заключение

Дневники отражают время. Развитие дневника отражает историю нашей страны.

Таким образом, структура дореволюционного дневника вполне понятна и современным школьникам – списки предметов, баллы за них, графа для заданий, подпись родителей. Также есть и содержание страниц с дополнительной информацией. Но отличительной чертой является то, что месяцы в таком дневнике были прописаны по гражданскому и церковному календарю. Неделя начиналась с воскресенья. Перечень предметов был немного другим.

Советском школьные дневнике были невзрачные, на серой бумаге. Все дневники были однообразные, одинаковые. Но отношение к основному документу школьника было положительное и ответственное. Учебная неделя рассчитана на шесть дней, но шестой день не заполнялся, так как учебные занятия заканчивалась в пятницу. Дни недели обозначались цифрами. В конце дневника появились дополнительные страницы — «Замечания классного руководителя», «Общественно-полезный труд», «Практика», «Учет сдачи норм ГТО», «Сведения об успеваемости и поведении ученика». На задней обложке начали печатать слова гимна СССР или патриотические стихотворения советских поэтов.

В этом школьном документе прописывались особые указания к ведению дневника

Изменилось время – изменился и школьный дневник. Современные дневники — яркие и многоцветные, содержат множество различной информации. Современный дневник можно выбрать на свой вкус и цвет. Естественно бумага современного дневника более светлая, плотная, гладкая. В структуре дневника есть общее с дневниками дореволюционной и советской Россией. Личные данные ученика располагаются в начале дневника. Также имеется вставка с дополнительной информацией, чаще всего это символы России. Количество страниц стало больше, и они не прономерованы. Сейчас помимо бумажного дневника обычным делом является наличие электронного дневника. Что дает возможность родителям получать более точную информацию о качестве образования их ребенка

Я могу сделать вывод, что структура дневника была одинаковой для школьного дневника и в дореволюционный, и советский и современный период России. Менялось лишь название некоторых страниц. Но были отличия с содержанием дополнительной информацией в дневниках. В Дореволюционный и советский период многое уделялось внимания на правила содержания школьного дневника. В настоящий период этого уже нет. Потому что на смену «живого» дневника пришел дневник новый, более совершенный. Но я не могу утверждать это улучшило систему подготовки учеников к урокам.

Библиографический список

-

Дневник Войцеховской за 1914-1915 учебный год

-

Дневник Кашапова Андрея за 1985-1986 учебный год

3. Дневник Ильченко Никиты за 1918-1919 учебный год

4. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., М.Ф.Шабаева. История педагогики, Москва «Просвещение», 2011 г.

16