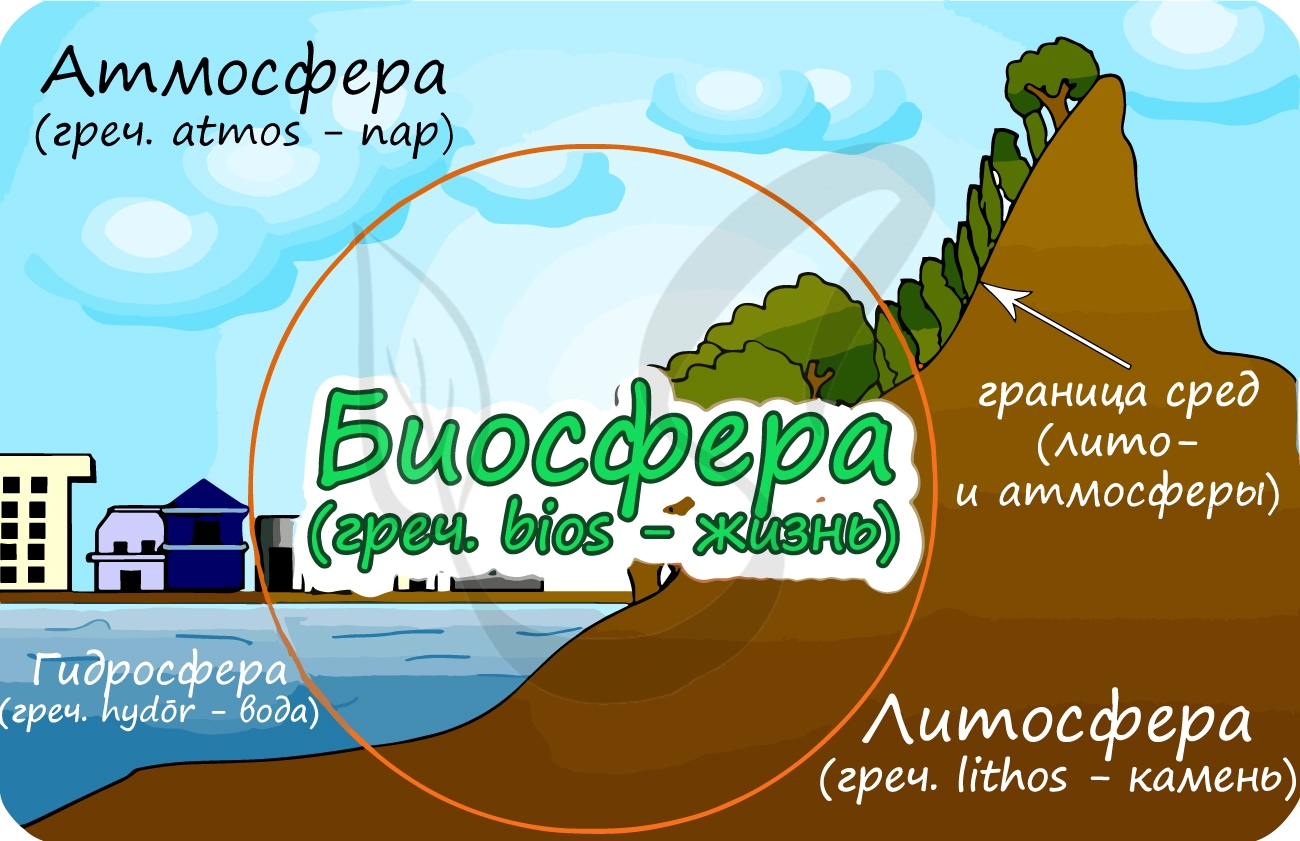

Биосфера (греч. bios — жизнь + sphaira — шар) — наружная оболочка Земли, населенная живыми организмами, составляющими

в совокупности живое вещество планеты. Термин «биосфера» предложен австрийским геологом Э. Зюссом, учение о биосфере было создано и

развито российским и советским ученым Вернадским Владимиром Ивановичем.

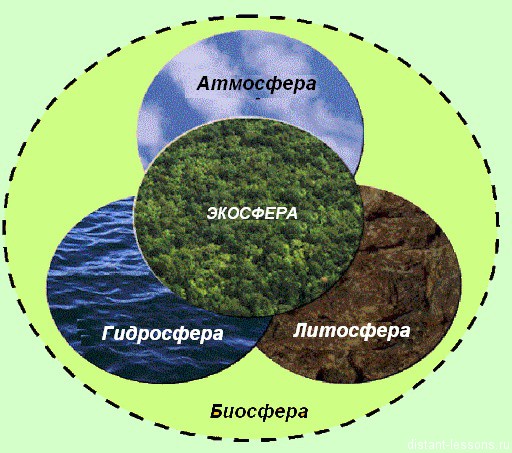

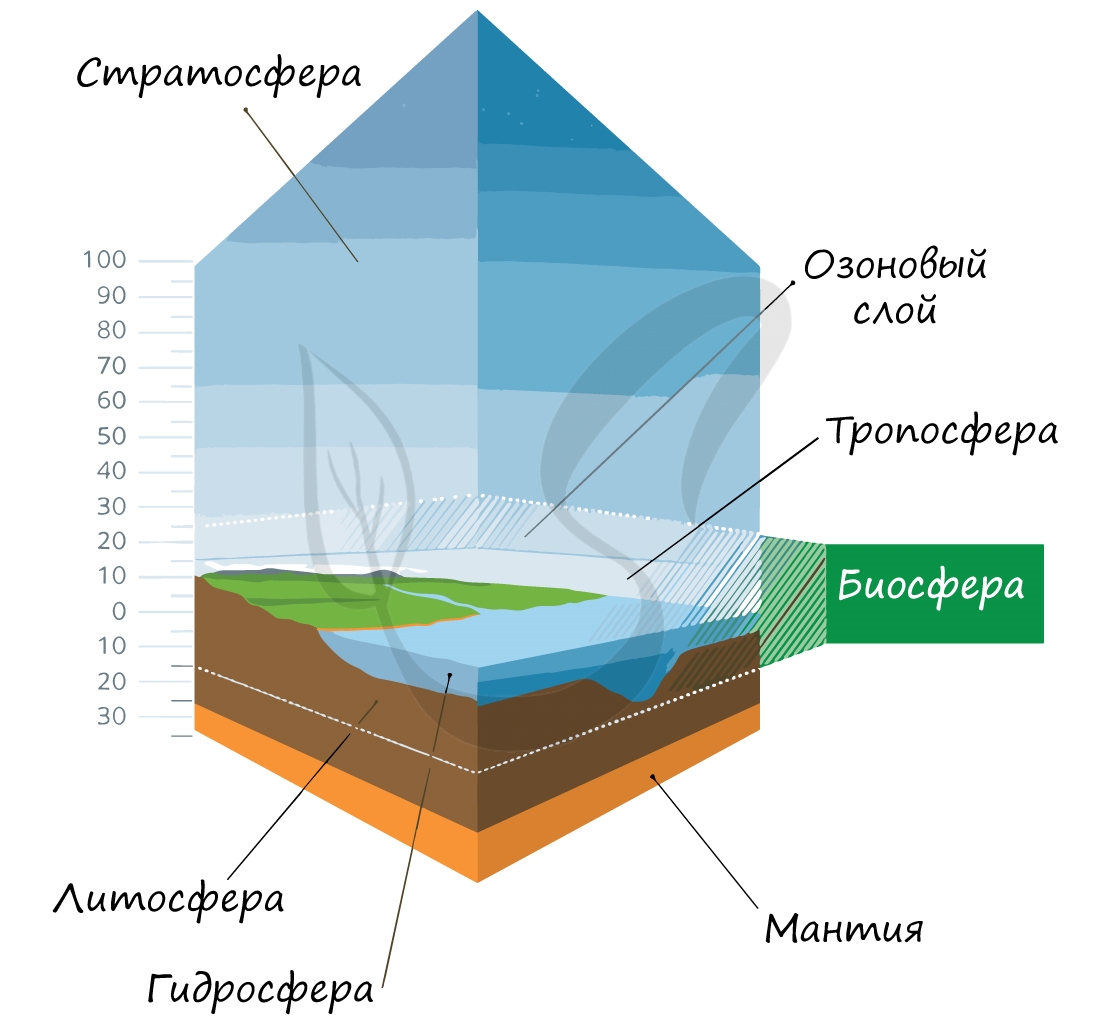

Биосфера — совокупность всех биогеоценозов, это открытая система, структура и свойства которой определяются деятельностью организмов

в прошлом и настоящем. Биосферу можно рассматривать как часть лито-, гидро- и атмосферы, заселенную живыми существами.

Запомните, что наибольшая концентрация живого вещества сосредоточена на границе сред (к примеру, на границе литосферы и атмосферы).

Границы биосферы

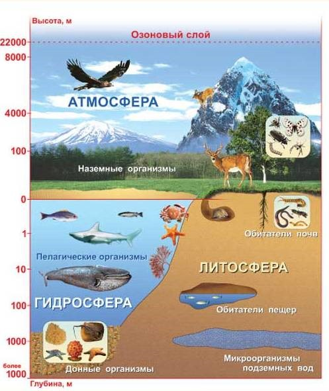

Общая толщина биосферы приблизительно 17 км. Живые организмы проникают вглубь литосферы на расстояние до 6-7 км, заселяют всю

толщу гидросферы (до самого дна мирового океана). В атмосфере живые организмы встречаются в нижней части — тропосфере, которую

сверху ограничивает озоновый слой (часть стратосферы).

Выше «озонового экрана» существование жизни в привычном для нас виде невозможно, так как губительное УФ (ультрафиолетовое) излучение уничтожает все живое.

Возникновению жизни в недрах Земли препятствует высокая температура, оказывающая разрушительное воздействие.

Вещество биосферы

Многокомпонентная сложная система биосферы включает несколько отдельных элементов. Вернадский В.И. создал учение, в соответствии с которым

вещество биосферы состоит из:

- Живое вещество

- Косное вещество

- Биогенное вещество

- Биокосное вещество

Совокупность всех живых организмов на нашей планете. Именно Вернадский показал, что деятельность живых существ —

важнейший фактор геологических изменений планеты.

Формируется без участия живых организмов. Базальт, гранит, песок, золотоносные руды. К косному веществу можно отнести горные породы

магматического происхождения, образовавшиеся в результате извержения вулканов.

Это вещество образуется живыми организмами в процессе их жизнедеятельности. Примерами биогенного вещества могут послужить

залежи известняка, природный газ, кислород, нефть, каменный уголь, торф.

Биокосное вещество создается одновременно деятельностью живых организмов и косными процессами. Таким образом, биокосное вещество объединяет в себе живое и косное вещества.

К биокосному веществу относятся пресная и соленая вода, почва, воздух. Почва является верхним наиболее плодородным слоем литосферы Земли. Почва — уникальный продукт совместной деятельности

живых организмов, то есть биологических и геологических процессов, протекающих в живой природе.

Функции живого вещества

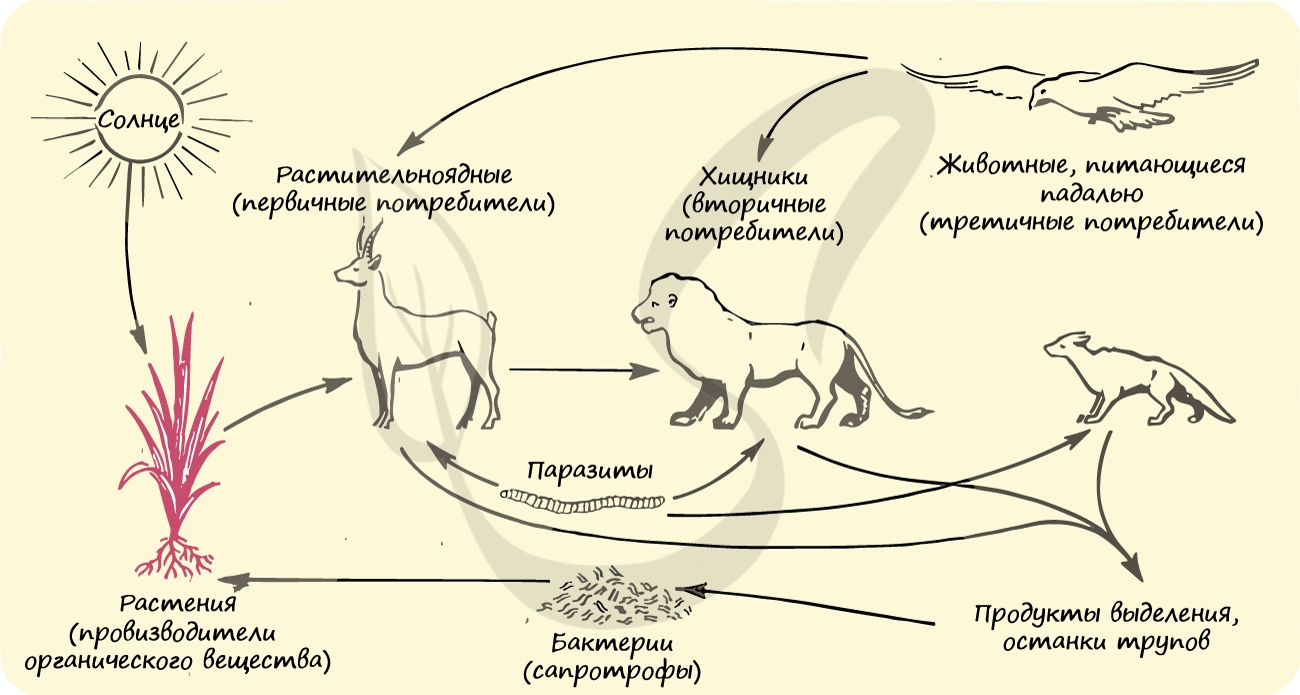

Важнейший компонент биосферы — живое вещество, то есть — живые организмы. Их деятельность приводит к наиболее значительным геологическим изменениям в биосфере,

они обеспечивают круговорот веществ — главное условие зарождения новой жизни.

Перечислим важнейшие функции живого вещества:

- Энергетическая

- Газовая

- Концентрационная

- Окислительно-восстановительная

- Деструктивная

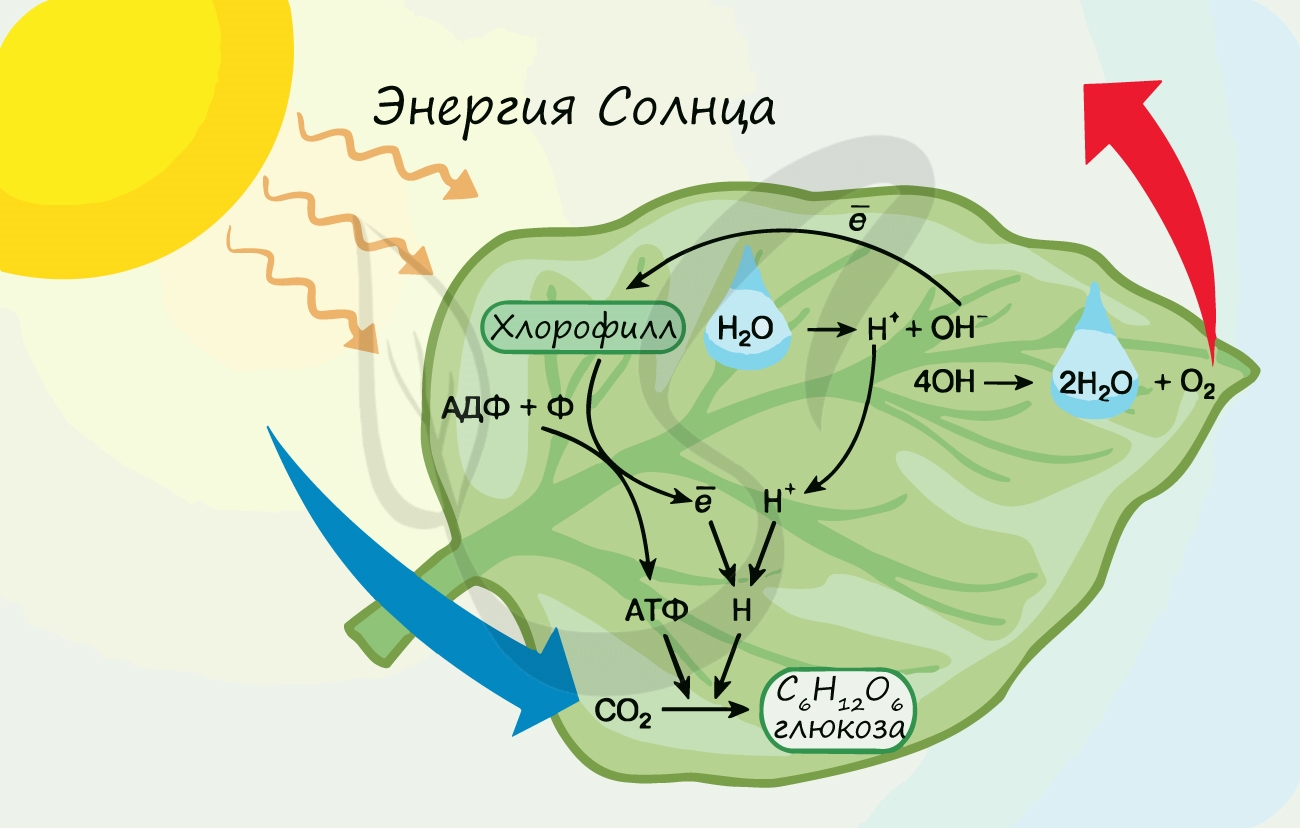

Живые организмы постоянно получают и преобразуют энергию. Растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических

связей, а животные передают ее по цепочке. После смерти растений и животных энергия возвращается в круговорот благодаря бактериям

и грибам — сапротрофам (греч. sapros – гнилой), разлагающим мертвое органическое вещество.

Деятельность живых организмов обеспечивает постоянный газовый состав атмосферы. В ходе дыхания животные поглощают кислород и

выделяют углекислый газ, а растения в ходе фотосинтеза поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Бактерии хемотрофы также

выделяют в атмосферу некоторые газы, полученные окислением сероводорода, азота.

Я никогда не перестану восхищаться этой функцией живого вещества. Вы только вдумайтесь: на одной и той же почве, рядом друг с другом,

растут совершенно разные растения по форме, размеру и окраске плодов, цветков! Каждый раз задумываешься: как это возможно?

Это связано с тем, что каждое живое существо избирательно накапливает определенные химические элементы. К примеру, многие моллюски

накапливают кальций, образуют известковый скелет — раковину. После их смерти раковины опускаются на дно, в результате чего создаются залежи полезных ископаемых — известняка (мела).

В результате жизнедеятельности мха сфагнума образуется полезное ископаемое — торф, а папоротниковидные образуют каменный уголь. Это

концентрат углеродистых и кальциевых соединений в погибших растениях, которые тысячелетиями отмирали и образовали залежи ископаемых.

Живые организмы способны окислять и восстанавливать различные химические вещества. На реакциях окисления и восстановления основан

метаболизм (обмен веществ) любого живого существа, подобные реакции протекают постоянно в ходе фотосинтеза, энергетического обмена.

Без разрушения «старой» жизни, невозможно возникновение «новой». После смерти живых существ их останки подвергаются разрушению, из них

высвобождается энергия, накопленная в связях химических веществ. Непрерывный круговорот должен продолжаться всегда — это главное условие

жизни.

Теория биогенной миграции атомов Вернадского В.И.

При непосредственном участии живого вещества в биосфере непрерывно осуществляется биогенная миграция атомов. Даже сейчас, с каждым вашим

вдохом, атомы кислорода соединяются с гемоглобином эритроцитов, доставляются по крови к клеткам тканей организма и становятся частью ваших клеток.

Откуда взялся кислород, которым мы дышим? Его в процессе фотосинтеза выделили растения. Для процесса фотосинтеза необходим углекислый газ, который

в процессе дыхания выделяют животные, углекислый газ, который образуется при разложении останков растений и животных. Получается круговорот атомов.

Все атомы, которыми мы обладаем, которые стали частью наших рук, глаз, носа, языка — все эти атомы кому-то принадлежали до нас! За миллиарды

лет существования Земли они успели побывать в мириадах растений, грибов и животных. То, что наши атомы сейчас с нами — великое чудо и

немыслимая случайность.

Я искренне восхищаюсь этой теорией, она показывает непрерывность жизни, бесконечность нашего существования и единство

всего живого.

Ноосфера

Ноосфера (греч. noos — разум и sphaira — шар) — термин введенный русским ученым В.И. Вернадским. Ноосфера подразумевает взаимодействие

природы и общества, при котором человек является главным определяющим фактором эволюции. Человек становится крупнейшей геологической

силой.

Споры о том, можно ли считать современный этап развития цивилизации ноосферой остаются открытыми. Основная идея ноосферы — разумное,

рациональное поведение человека, при котором он сосуществует в гармонии со всеми другими формами жизни.

К сожалению, нынешняя ситуация напоминает старую поговорку: «Пока не потеряешь, не осознаешь ценность». Неужели растения должны исчезнуть с

лица Земли, чтобы мы вспомнили о том, что благодаря фотосинтезу в их листьях мы дышим кислородом? В этом случае чувство нашего ложного

величия может сильно пострадать.

Круговорот веществ

Углерод находится в природе в основном в составе углекислого газа, угольной кислоты и ее нерастворимых солей — карбоната кальция (из которого

состоят раковины моллюсков). Отмирая, живые организмы образуют залежи полезных ископаемых: торф, древесину, каменный уголь, нефть. Известняк

может надолго исключить углерод из круговорота веществ.

Подобно этому, долгое время нефть и уголь были почти полностью исключены из круговорота веществ, однако в настоящее время человек «вернул их в строй» вместе с

выхлопными газами.

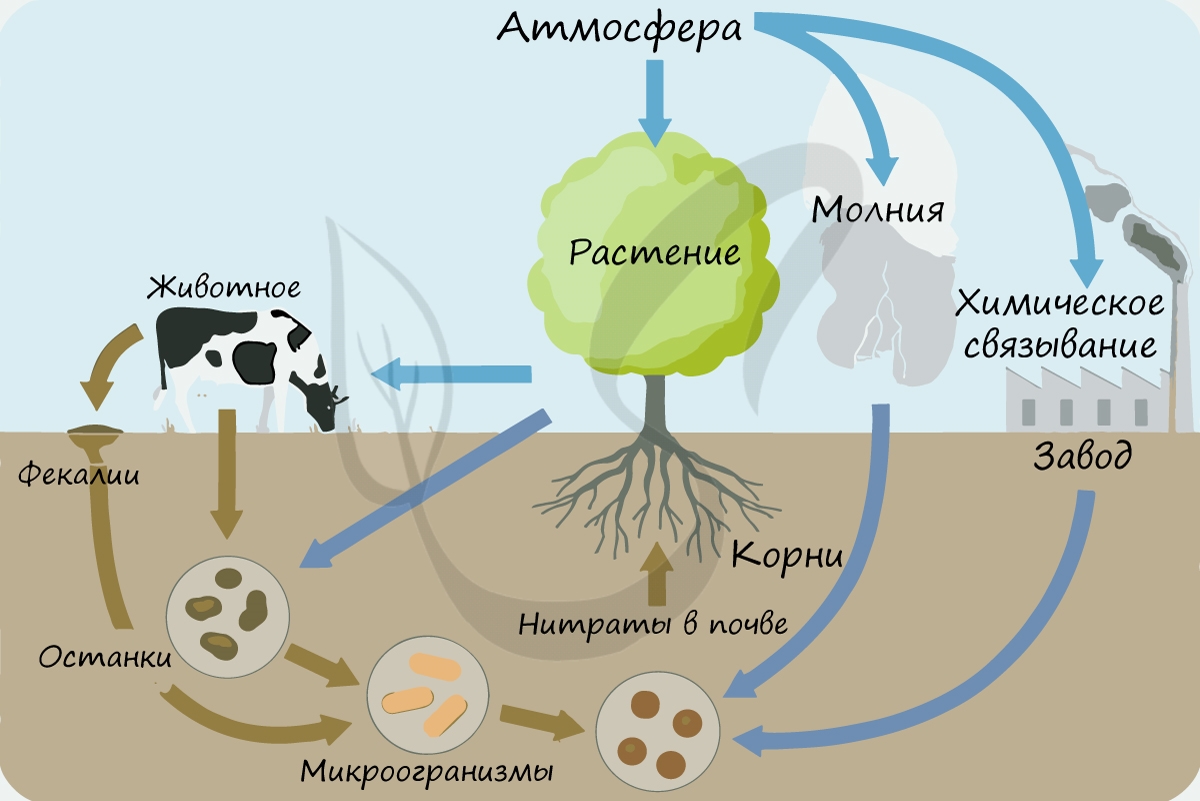

Азот находится в воздухе, которым мы дышим, и составляет 78% от его объема. Большая часть азота поступает в почву и воду благодаря деятельности

микроорганизмов, бактерий и водорослей.

Широко известны клубеньковые бактерии на корнях бобовых растений, находящиеся с ними в симбиозе. Клубеньковые бактерии переводят атмосферный

азот в нитраты, которые необходимы для роста и развития растения и могут быть усвоены им, в отличие от атмосферного азота (газа).

В листьях в процессе биосинтеза азот преобразуется в белки. Травоядные животные поедают растения, таким образом, белок включается в их состав.

После смерти животных белки разлагаются сапротрофами, которые выделяют аммиак, нитраты. Часть нитратов усваивается растениями, а часть восстанавливается

бактериями до атмосферного азота — цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 294 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Одним из положений учения В. И. Вернадского о биосфере служит следующее утверждение:

1) живое вещество — совокупность живых организмов на Земле

2) живым организмам присущи рост и развитие

3) все живые организмы образуют виды

4) живые организмы связаны со средой обитания

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Центр, Урал. Вариант 4.

Границы биосферы определяются

1) условиями, непригодными для жизни

2) колебаниями положительных температур

3) количеством выпадающих осадков

4) облачностью атмосферы

Основное отличие биосферы от других оболочек Земли заключается в том, что

1) геологическая и биологическая эволюции идут одновременно

2) в биосфере используются другие источники энергии

3) в биосфере не происходят геохимические процессы, а идёт только биологическая эволюция

4) в биосфере идёт только геологическая эволюция

Верны ли следующие суждения о живом веществе в биосфере?

А. Живое вещество планеты обеспечивает непрерывный круговорот веществ и преобразование энергии в биосфере.

Б. Живое вещество распределено в биосфере равномерно, за исключением вод Северного Ледовитого океана.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Источник: ЕГЭ по биологии 09.04.2016. Досрочная волна

Почему необходимо поддерживать биоразнообразие для сохранения биосферы?

Раздел: Основы экологии

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Укажите три функции живого вещества биосферы.

1) транспортная

2) гравитационная

3) тектоническая

4) средообразующая

5) фотопериодическая

6) энергетическая

В чем проявляются особенности биосферы как оболочки Земли?

Раздел: Основы экологии

Общее количество вещества всей совокупности организмов в биогеоценозе и биосфере — это

1) экологическая пирамида

3) первичная биологическая продукция

4) биомасса живого вещества

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 4.

Биосфера — открытая система, так как в ней

1) используется энергия Солнца

2) организмы объединены биотическими связями

3) биогеоценозы связаны между собой

4) однородные условия существования для организмов

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Центр, Урал. Вариант 2.

Биогенная миграция атомов в биосфере обеспечивается

1) приспособленностью организмов к среде обитания

2) раздражимостью организмов

3) эволюцией органического мира

4) обменом веществ и превращением энергии

Какая сфера отсутствует в биосфере?

1) атмосфера

2) литосфера

3) стратосфера

4) ионосфера

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

Какие из утверждений относятся к живому веществу биосферы?

1) Живое вещество распространено по всей атмосфере.

2) Живое вещество пронизывает всю гидросферу.

3) Одной из функций живого вещества является окислительно-восстановительная функция.

4) Живое вещество распространено в биосфере равномерно.

5) В ходе эволюции функции живого вещества не изменялись.

6) Живое вещество входит в состав биокосного вещества.

Установите соответствие между характеристиками и названиями функций живого вещества в биосфере (по В. И. Вернадскому): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) выделение метана в атмосферу

в результате деятельности денитрифицирующих бактерий

Б) образование воды и углекислого газа в процессе дыхания аэробов

В) накопление солей кремния в клетках хвощей

Г) восстановление углекислого газа в процессе фотосинтеза

Д) образование известняка

ФУНКЦИЯ

1) окислительно-восстановительная

2) газовая

3) концентрационная

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д |

Установите соответствие между процессами и функциями вещества биосферы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕССЫ

А) переход двухвалентного железа в трёхвалентное под действием железобактерий

Б) преобразование сероводорода в серу серобактериями

В) выделение кислорода в атмосферу при фотосинтезе

Г) накопление кальция в костях человека

Д) выделение молекулярного азота в атмосферу при денитрификации

Е) накопление кремния в стеблях хвощей

ФУНКЦИИ ВЕЩЕСТВА

1) газовая

2) концентрационная

3) окислительно-восстановительная

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между примерами и функциями живого вещества биосферы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

А) возвращение в круговорот минеральных соединений

Б) образование мела

В) формирование экосистемы коралловых рифов

Г) фильтрация воды двустворчатыми моллюсками

Д) накопление йода морской капустой

Е) разложение органических остатков

ФУНКЦИИ ЖИВОГО

ВЕЩЕСТВА БИОСФЕРЫ

1) деструктивная

2) концентрационная

3) средообразующая

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Установите соответствие между процессами и функциями вещества биосферы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

А) переход двухвалентного железа в трёхвалентное под действием железобактерий

Б) преобразование сероводорода в серу серобактериями

В) выделение кислорода в атмосферу при фотосинтезе

Г) накопление кальция в костях человека

Д) выделение молекулярного азота в атмосферу при денитрификации

Е) накопление кремния в стеблях хвощей

ФУНКЦИИ ЖИВОГО

ВЕЩЕСТВА БИОСФЕРЫ

1) газовая

2) концентрационная

3) окислительно-восстановительная

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Необходимое условие устойчивого развития биосферы —

1) сокращение численности хищных животных

2) уничтожение насекомых-вредителей сельскохозяйствен ных культур

3) создание искусственных агроценозов

4) создание разнообразия видов растений и животных в эко системе

Сохранению равновесия в биосфере способствует

1) создание новых сортов растений и пород животных

2) вселение новых видов в экосистему

3) уничтожение паразитов и хищников

4) внедрение в производство малоотходных технологий

Развитие промышленности, транспорта, сельского хозяйст ва с учетом экологических закономерностей — необходимое условие

2) эволюции органического мира по пути ароморфоза

4) саморегуляция численности в популяциях

Границы биосферы определяются

2) необходимыми для жизни организмов условиями

3) пищевыми связями между организмами разных видов

4) круговоротом веществ в ней

Всего: 294 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Структура биосферы

Биосфера (от греч. bios — жизнь и sphaira — шар) — оболочка Земли, состав, структура и свойства которой в той или иной степени определяются настоящей или прошлой деятельностью живых организмов.

Термин биосфера впервые применил Э. Зюсс (1875), понимавший её как тонкую плёнку жизни на земной поверхности, в значительной мере определяющую лик Земли. Однако заслуга создания целостного учения о биосфере принадлежит В. И. Вернадскому, так как именно он развил представление о живом веществе как огромной геологической (биогеохимической) силе, преобразующей свою среду обитания.

Границы биосферы. Биосфера имеет определённые границы. Она занимает нижнюю часть атмосферы, верхние слои литосферы и всю гидросферу. Границы биосферы в большой степени условны. Обычно считают, что верхняя граница биосферы находится на высоте 22–24 км от поверхности Земли, где образуется озоновый экран. Здесь свободный кислород под влиянием солнечной радиации превращаётся в озон (О2 → О3), который образует экран и отражает губительные для живых организмов космические излучения и частично ультрафиолетовые лучи. Нижняя граница биосферы проходит по литосфере на глубине 3–4 км, а по гидросфере по дну Мирового океана, местами свыше 11 км. Более широкое распространение живых организмов ограничено лимитирующими факторами. Так, проникновению вверх препятствует космическое излучение, а проникновению вглубь — высокая температура земных недр.

Вещество биосферы. В. И. Вернадский рассматривал биосферу как область жизни, включающую наряду с организмами и среду их обитания. Он выделил в биосфере ряд типов веществ.

Типы веществ биосферы

| Тип | Характеристика | Примеры |

| Живое | Живые организмы, населяющие нашу планету | Животные, растения, грибы, бактерии, вирусы |

| Косное | Неживые тела, образующиеся в результате процессов, не связанных с деятельностью живых организмов | Породы магматического и метаморфического происхождения, некоторые осадочные породы |

| Биогенное | Неживые тела, образующиеся в результате жизнедеятельности живых организмов | Некоторые осадочные породы: известняки, мел и др., а также нефть, газ, каменный уголь, кислород атмосферы |

| Биокосное | Биокосные тела, представляющие собой результат совместной деятельности живых организмов и геологических процессов | Почва, ил, кора выветривания |

Распределение жизни в биосфере. Масса живого вещества составляет лишь 0,01% от массы всей биосферы. Тем не менее живое вещество биосферы — это главнейший её компонент.

Важнейшим свойством живого вещества является способность к воспроизводству и распространению по планете. Живое вещество распространено в биосфере неравномерно: пространства, густо заселенные организмами, чередуются с менее заселёнными территориями.

Наибольшая концентрация жизни в биосфере наблюдается на границах соприкосновения земных оболочек: атмосферы и литосферы (поверхность суши), атмосферы и гидросферы (поверхность океана), гидросферы и литосферы (дно океана), и особенно на границе трёх оболочек — атмосферы, литосферы и гидросферы (прибрежные зоны). Эти места наибольшей концентрации жизни В. И. Вернадский назвал «плёнками жизни». Вверх и вниз от этих поверхностей концентрация живой материи уменьшается.

В настоящее время по видовому составу на Земле животные (более 2,0 млн видов) преобладают над растениями (0,5 млн). В то же время запасы фитомассы составляют 99% запасов живой биомассы Земли. Биомасса суши в 1000 раз превышает биомассу океана. На суше биомасса и количество видов организмов в целом увеличиваются от полюсов к экватору.

Круговорот веществ и поток энергии в биосфере

Биосфера — открытая система. Её существование невозможно без поступления энергии извне. Основная доля приходится на энергию Солнца. В отличие от количества солнечной энергии, количество атомов вещества на Земле ограничено. Круговорот веществ обеспечивает неисчерпаемость отдельных атомов химических элементов. При отсутствии круговорота за короткое время был бы исчерпан, например, основной «строительный материал» живого — углерод.

Биосфера Земли характеризуется определённым образом сложившимся круговоротом веществ и потоком энергии. Круговорот веществ — многократное участие веществ в процессах, протекающих в атмосфере, гидросфере и литосфере, в том числе в тех слоях, которые входят в состав биосферы Земли. Круговорот веществ осуществляется при непрерывном потоке солнечной энергии.

В зависимости от движущей силы, с определённой долей условности, внутри круговорота веществ можно выделить геологический, биологический и антропогенный круговороты. До возникновения человека на Земле осуществлялись только первые два.

Геологический круговорот — круговорот веществ, движущей силой которого являются экзогенные и эндогенные геологические процессы. Геологический круговорот веществ осуществляется без участия живых организмов.

Биологический круговорот — круговорот веществ, движущей силой которого является деятельность живых организмов. С появлением человека возник антропогенный круговорот или обмен веществ.

Антропогенный круговорот (обмен) — круговорот (обмен) веществ, движущей силой которого является деятельность человека. В нём можно выделить две составляющие: биологическую, связанную с функционированием человека как живого организма, и техническую, связанную с хозяйственной деятельностью людей (техногенный круговорот (обмен)).

В отличие от геологического и биологического круговоротов веществ, антропогенный круговорот веществ в большинстве случаев является незамкнутым. Поэтому часто говорят не об антропогенном круговороте, а об антропогенном обмене веществ. Незамкнутость антропогенного круговорота веществ приводит к истощению природных ресурсов и загрязнению природной среды. Именно они и являются основной причиной всех экологических проблем человечества.

Рассмотрим круговороты наиболее значимых для живых организмов веществ и элементов

Круговорот воды между сушей и океаном через атмосферу относится к большому геологическому круговороту. Вода испаряется с поверхности Мирового океана и либо переносится на сушу, где выпадает в виде осадков, которые вновь возвращаются в океан в виде поверхностного и подземного стока, либо выпадает в виде осадков на поверхность океана. В круговороте воды на Земле ежегодно участвует более 500 тыс. км3 воды. Круговорот воды в целом играет основную роль в формировании природных условий на нашей планете. С учётом транспирации воды растениями и поглощения её в биогеохимическом цикле весь запас воды на Земле распадается и восстанавливается за 2 млн лет.

Круговорот углерода. Продуценты улавливают углекислый газ из атмосферы и переводят его в органические вещества, консументы поглощают углерод в виде органических веществ с телами продуцентов и консументов низших порядков, редуценты минерализуют органические вещества и возвращают углерод в атмосферу в виде углекислого газа. В Мировом океане круговорот углерода усложнен тем, что часть углерода, содержащегося в мертвых организмах, опускается на дно и накапливается в осадочных породах. Эта часть углерода выключается из биологического круговорота и поступает в геологический круговорот веществ.

Главным резервуаром биологически связанного углерода являются леса, они содержат до 500 млрд т этого элемента, что составляет 2/3 его запаса в атмосфере. Вмешательство человека в круговорот углерода (сжигание угля, нефти, газа, дегумификация) приводит к возрастанию содержания СО2 в атмосфере и развитию парникового эффекта.

Скорость круговорота СО2, то есть время, за которое весь углекислый газ атмосферы проходит через живое вещество, составляет около 300 лет.

Круговорот кислорода. Главным образом, круговорот кислорода происходит между атмосферой и живыми организмами. В основном свободный кислород (О2) поступает в атмосферу в результате фотосинтеза зелёных растений, а потребляется в процессе дыхания животными, растениями и микроорганизмами и при минерализации органических остатков. Незначительное количество кислорода образуется из воды и озона под воздействием ультрафиолетовой радиации. Большое количество кислорода расходуется на окислительные процессы в земной коре, при извержении вулканов и т. д. Основная доля кислорода продуцируется растениями суши — почти 3/4, остальная часть — фотосинтезирующими организмами Мирового океана. Скорость круговорота — около 2 тыс. лет.

Установлено, что на промышленные и бытовые нужды ежегодно расходуется 23 % кислорода, который образуется в процессе фотосинтеза, и эта цифра постоянно возрастает.

Круговорот азота. Запас азота (N2) в атмосфере огромен (78% от её объёма). Однако растения поглощать свободный азот не могут, только в связанной форме, в основном в виде NH4+ или NO3—. Свободный азот из атмосферы связывают азотфиксирующие бактерии и переводят его в доступные растениям формы. В растениях азот закрепляется в органическом веществе (в белках, нуклеиновых кислотах и пр.) и передаётся по цепям питания. После отмирания живых организмов редуценты минерализуют органические вещества и превращают их в аммонийные соединения, нитраты, нитриты, а также в свободный азот, который возвращается в атмосферу.

Нитраты и нитриты хорошо растворимы в воде и могут мигрировать в подземные воды и растения и передаваться по пищевым цепям. Если их количество излишне велико (такое часто наблюдается при неправильном применении азотных удобрений), то происходит загрязнение вод и продуктов питания, что вызывает заболевания человека.

Воздействие человека на биосферу

Важнейшие экологические проблемы современности

Загрязнение окружающей среды. Загрязнение — привнесение в окружающую среду или возникновение в ней новых (обычно не характерных для нее) вредных химических, физических, биологических агентов. Загрязнение может возникать в результате естественных причин (природных) или под влиянием деятельности человека (антропогенное загрязнение).

Загрязнение окружающей среды может быть физическое (тепловое, радиоактивное, шумовое, электромагнитное, световое и др.), химическое (тяжёлые металлы, пестициды, синтетические поверхностно активные вещества — СПАВ, пластмассы, аэрозоли, детергенты и др.) и биологическое (патогенные микроорганизмы и др.).

Помимо влияния на круговорот веществ, человек оказывает воздействие на энергетические процессы в биосфере. Наиболее опасным здесь является тепловое загрязнение биосферы, связанное с использованием ядерной и термоядерной энергии. Кроме вещественного и энергетического загрязнения начинает подниматься вопрос об информационном загрязнении окружающей человека среды.

Парниковый эффект и глобальное потепление климата. Парниковый (тепличный, оранжерейный) эффект — разогрев нижних слоёв атмосферы вследствие способности атмосферы пропускать коротковолновую солнечную радиацию, но задерживать длинноволновое тепловое излучение земной поверхности. Водяной пар задерживает около 60 % теплового излучения Земли, и углекислый газ — до 18%. При отсутствии атмосферы средняя температура земной поверхности была бы –23 °C, а в действительности она составляет +15 °C.

Парниковому эффекту способствует поступление в атмосферу антропогенных примесей (диоксида углерода, метана, фреонов, оксида азота и др.). За последние 50 лет содержание углекислого газа в атмосфере возросло с 0,027 до 0,036 %. Это привело к повышению среднегодовой температуры на планете на 0,6 °С. Существуют модели, согласно которым, если температура приземного слоя атмосферы поднимется ещё на 0,6–0,7 °С, произойдёт интенсивное таяние ледников Антарктиды и Гренландии, что приведёт к повышению уровня воды в океанах и затоплению до 5 млн км2 низменных, наиболее густо заселённых равнин.

Отрицательные для человечества последствия парникового эффекта заключаются в повышении уровня Мирового океана в результате таяния материковых и морских льдов, теплового расширения океана и т. п. Это приведёт к затоплению приморских равнин, усилению абразионных процессов, ухудшению водоснабжения приморских городов, деградации мангровой растительности и т. п. Увеличение сезонного протаивания грунтов в районах с вечной мерзлотой создаст угрозу дорогам, строениям, коммуникациям, активизирует процессы заболачивания, термокарста и т. д.

Положительные для человечества последствия парникового эффекта связаны с улучшением состояния лесных экосистем и сельского хозяйства. Повышение температуры приведёт к увеличению испарения с поверхности океана, это вызовет возрастание влажности климата, что особенно важно для аридных (сухих) зон. Повышение концентрации углекислого газа увеличит интенсивность фотосинтеза, а значит, продуктивность диких и культурных растений.

Разрушение «озонового слоя». Озоновый слой (озоносфера) — слой атмосферы с наибольшей концентрацией озона (О3) на высоте 20–25 (22–24) км. Содержащееся в озоновом слое количество озона невелико: в приземных условиях атмосферы (при давлении 760 мм и температуре +20 °C) он образовал бы слой толщиной всего 3 мм. В атмосфере озон образуется из кислорода под действием ультрафиолетового излучения.

«Озоновая дыра» — значительное пространство в озоносфере планеты с заметно пониженным (до 50% и более) содержанием озона. Считается, что основной причиной возникновения «озоновых дыр» является значительное содержание в атмосфере фреонов. Фреоны (хлорфторуглероды) — высоколетучие, химически инертные у земной поверхности вещества, широко применяемые в производстве и быту в качестве хладоагентов (в холодильниках, кондиционерах, рефрижераторах), пенообразователей и распылителей (аэрозольные упаковки). Фреоны, поднимаясь в верхние слои атмосферы, подвергаются фотохимическому разложению с образованием окиси хлора, интенсивно разрушающей озон.

Истощение озонового слоя в атмосфере Земли приводит к увеличению потока ультрафиолетовых лучей на земную поверхность. Ультрафиолетовые лучи в небольших дозах необходимы живым организмам (стимуляция роста и развития клеток, бактерицидное действие, синтез витамина D и т. д.), в больших дозах губительны из-за способности вызывать раковые заболевания и мутации.

Кислотные дожди. Кислотный дождь — дождь или снег, подкисленные до рН < 5,6 из-за растворения в атмосферной влаге антропогенных выбросов (оксиды серы, оксиды азота, хлороводород, сероводород и др.). Отрицательное воздействие кислотных дождей на растительность проявляется как в прямом биоцидном воздействии на растительность, так и в косвенном через снижение рН почв. Выпадение кислотных дождей приводит к ухудшению состояния и гибели целых лесных массивов, а также снижению урожайности многих сельскохозяйственных культур. Кроме того, отрицательное воздействие кислотных дождей проявляется в закислении пресноводных водоёмов. Снижение рН воды вызывает сокращение запасов промысловой рыбы, деградацию многих видов организмов и всей водной экосистемы, а иногда и полную биологическую гибель водоёма. Негативные последствия кислотных дождей зафиксированы в Канаде, США, Европе, России, Украине, Белоруссии и других странах.

Деградация почвенного покрова. Деградация почвы — ухудшение качества почвы в результате снижения плодородия. К явлениям деградации почв относятся дегумификация почв (потеря почвами гумуса); промышленная эрозия почв (отчуждение почв городами, посёлками, дорогами, линиями электропередач и связи, трубопроводами, карьерами, водохранилищами, свалками и т. д.); водная и воздушная эрозия (дефляция) почв (разрушение верхних слоёв почвы под действием воды и ветра); вторичное засоление почв (результат неправильного орошения минерализованными или пресными водами); затопление, разрушение и засоление почв водами водохранилищ (затопление пойменных и надпойменных террас; подъём уровня грунтовых вод и подтопление почв; абразия берегов и засоление дельт); промышленное, сельскохозяйственное, радиоактивное загрязнение почв и др.

Деградация растительного покрова. К деградации растительного покрова ведут следующие антропогенные факторы: прямое уничтожение в ходе использования (рубка лесов, выкашивание, сбор с различными целями, стравливание домашними животными), при создании водохранилищ, в ходе открытых разработок ископаемых, при пожарах, в процессе распашки новых угодий; ухудшение условий жизни растений при орошении, осушении, засолении почв, изменении гидрологии водоёмов, загрязнении среды токсичными химическими веществами и элементами, заносе вредных организмов (возбудителей болезней, конкурентов) и др. Среди редких высших растений России — водяной орех, альдрованда, железное дерево, шёлковая акация, дуб каштанолистный, самшит гирканский, платан пальчатколистный, туранга, фисташка, тис, падуб и др.

Деградация животного мира. К сокращению или уничтожению видов животных ведут следующие антропогенные факторы: прямое уничтожение в результате промысла животных, добываемых ради меха, мяса, жира и пр., при применении химических веществ для борьбы с вредителями сельского хозяйства (при этом часто гибнут не только вредители, но и полезные для человека животные); ухудшение условий жизни животных в результате вырубки лесов, распашки степей, осушения болот, сооружения плотин, строительства городов, загрязнения атмосферы, воды, почвы и т. д. К числу вымерших животных относятся тур, тарпан, морская (стеллерова) корова, бескрылая гагарка, очковый (стеллеров) баклан, голубая лошадиная антилопа, зебра кваггу, нелетающий голубь дронт и др.

Компоненты биосферы

30-Окт-2014 | Нет комментариев | Лолита Окольнова

Вопрос А26 ЕГЭ по биологии —

Биосфера. Круговорот веществ в биосфере. Глобальные изменения в биосфере

Первое определение. Биосфера – это населенная часть геологической оболочки Земли.

Второе определение. Биосфера – это часть геологической оболочки Земли, свойства которой определяется активностью

живых организмов и преобразованием энергии.

1. Основная особенность биосферы:

1) потребление энергии солнца живыми организмами;

2) круговорот веществ (элементов), осуществляемый организмами;

3) большое разнообразие видов;

4) наличие организмов — продуцентов

Ответ: 2) круговорот веществ (элементов), осуществляемый организмами;

2. Не имеют в своем составе атомы углерода:

1) нефть;

2) залежи каменного угля;

3) торф;

4) мировые запасы воды

Ответ: 4) мировые запасы воды

3. Укажите ресурсы, не являющиеся невосполнимыми:

1) нефть;

2) газ;

3) древесина;

4) вода

Ответ: 3) древесина;

4. Элемент азот участвует в круговороте веществ и энергии благодаря деятельности:

1) фототрофов — растений;

2) консументов -животных;

3) грибов;

4) редуцентов — бактерий

Ответ: 4) бактерий

5. Бактерии, синтезирующие вещества:

1) сапротрофы;

2) фото- и хемотрофы;

3) осмотрофы;

4) гетеротрофы

Ответ: 2) фото- и хемотрофы;

6. Углекислый газ потребляют, в основном:

1) все живые организмы;

2) все растительные организмы;

3) бактерии;

4) простейшие грибы

Ответ: 1) все живые организмы;

Компоненты биосферы.

Учение В.И. Вернадского.

1. Биокосное вещество по В.И. Вернадскому — это:

1) вещество, оставшееся после смерти организма;

2) вещество, составляющее живой организм;

3) вещество, уже не являющееся частью живого организма, но получившееся в результате их жизнедеятельности;

Ответ: 3) вещество, уже не являющееся частью живого организма, но получившееся в результате их жизнедеятельности;

Компоненты биосферы

Пределы биосферы ограничены озоновым экраном,

находящимся на высоте 20 км, и нижней границей, находящейся на

глубине около 4 км

Как живые так и неклеточные формы жизни присутствуют:

1) в водной и наземной частях;

2) в наземной и воздушной;

3) только на поверхности земли;

4) во всех частях биосферы

Ответ: 4) во всех частях биосферы

2 Содержание углекислого газа понижается в атмосфере благодаря:

1) дыханию живых организмов;

2) деятельности человека;

3) процессам окисления;

4) образованию торфа и каменного угля

Ответ: 4) образованию торфа и каменного угля

Биологическая и геологическая эволюции происходят одновременно и тесно взаимосвязаны.

Геохимическая эволюция происходит под влиянием биологической эволюции.

Обсуждение: «Компоненты биосферы»

(Правила комментирования)

1. Учение Вернадского о биосфере

Биосфера – оболочка Земли, населенная живыми организмами.

Академик В.И. Вернадский посвятил ее изучению основную часть своих научных трудов. Разбирая основные положения его теории, рассмотрим главные теоретические аспекты темы, необходимые для экзамена.

Основные положения теории В. И. Вернадского:

1. Солнце – источник энергии. Главнейшую роль в жизни на Земле играет непрерывно поступающий поток энергии.

Биосфера – открытая система, она не может существовать без энергии, поступающей извне. Основным поставщиком этой энергии является Солнце. Растения способны аккумулировать солнечную энергию и переводить ее в энергию химических связей глюкозы, таким образом, делая ее доступной для всех остальных живых организмов.

2. Живое вещество играет основную роль в биохимическом круговороте веществ и энергии.

В соответствии с учением Вернадского живое вещество – главный отправной пункт в развитии биосферы. Оно контролирует ее развитие и управляет ей. Живые организмы участвует в круговороте всех химических элементов (круговорот основных элементов, необходимых для экзамена, см. ниже).

З. Элементарной структурной единицей биосферы является биогеоценоз.

Биосфера является высшим уровнем организации жизни на Земле. Она включает в себя все нижестоящие элементы и частично подчиняется их законам: биосфера тем устойчивее, чем устойчивее ее компоненты. Известно, что устойчивость экосистемы определяется количеством видов, населяющих ее. Соответственно для устойчивости биосферы важно поддерживать биологическое разнообразие видов, населяющих Землю.

4. Необходимым условием существования биосферы является круговорот веществ.

Круговорот веществ позволяет повторно использовать одни и те же элементы. Например, минеральные соли, которые растения поглощают из почвы, проходят по всей пищевой цепи и возвращаются обратно в почву при помощи редуцентов. Если бы этот процесс не происходил, растения бы исчерпали запас этих веществ и в итоге бы погибли.

5. Живое вещество в биосфере распределено неравномерно.

В океане обитает менее 1% живых организмов, населяющих планету. Оставшиеся организмы живут на суше. На суше 99% живых существ – растения, животные составляют менее 1%.

6. Биосфера имеет границы.

Биосфера распространяется на нижний слой атмосферы, верхний слой литосферы и часть гидросферы.

7. Под влиянием деятельности человека биосфера переходит в ноосферу – «сферу разума».

Ноосфера – «разумная оболочка Земли» — высшая стадия развития биосферы, в которой проявляется деятельность человека как главный, определяющий фактор развития.

8. Все вещества биосферы подразделяются на четыре группы: живое, косное, биокосное, биогенное.

Живое вещество – совокупность всех живых элементов биосферы.

Косное вещество – неживые компоненты биосферы, в своем происхождении никак не связанные с деятельность живого. Примеры: гранит, базальт, мрамор, песок.

Биокосное вещество – элементы, образованные в результате совместной деятельности живого и косного. К нему относят воду, почву, глину, ил и другие элементы (глину иногда относят и к косному веществу).

Биогенное вещество – вещество, на протяжении истории развития планеты образуемое живыми веществами – нефть, газ, каменный уголь.

Закон биогенной миграции атомов В. И. Вернадского:

Миграция химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом осуществляется или при непосредственном участии живого вещества (биогенная миграция), или же протекает в среде, геохимические особенности которой обусловлены живым веществом, как тем, которое в настоящее время составляет биосферу, так и тем, которое существовало на Земле в течение всей геологической истории.

2. Функции живого вещества

Живое вещество – совокупность биомассы Земли. Оно представляет собой открытую систему, для которой характерны рост, размножение, распространение, обмен веществ и энергии с внешней средой, накопление энергии и передача ее в цепях питания.

Функции живого вещества:

— энергетическая — связана с запасанием энергии в процессе фотосинтеза, передачей ее по цепям питания, рассеиванием

— газовая – поддержание постоянного газообмена с окружающей средой, влияние на газовый состав атмосферы

— концентрационная – участие в биогенной миграции атомов, которые концентрируются в живых организмах, а после их отмирания переходят в неживую природу

— окислительно-восстановительная – обмен веществ и энергии, фотосинтез

— иногда выделяют транспортную функцию – перенос веществ против силы тяжести и в горизонтальном направлении

3. Круговорот веществ

Круговорот веществ — естественное циклическое движение химических элементов от одного компонента биосферы (или биоценоза) к другому, поддерживаемое потоком солнечной радиации. Основным средством этого круговорота служат пищевые связи живых организмов. В воздушный круговорот включается 98,3% веществ (02, Н2, N, С и др.), в водный -1,7% (Na, Mg, Fe, S, CI, К и др.).

Для экзамена необходимо представлять круговорот следующих веществ:

1. Круговорот углерода.

Углерод в природе находится в горных породах в виде известняка и мрамора. Большая часть углерода находится в атмосфере в виде углекислого газа. Из воздуха углекислый газ поглощается зелеными растениями, при фотосинтезе превращается в органические вещества, которые затем переходят по цепям питания, и снова углерод возвращается в атмосферу в виде углекислого газа, образующегося в результате метаболизма (дыхание, брожение), благодаря деятельности бактерий, разрушающих мертвые остатки растений и животных.

2. Круговорот азота — биогеохимический процесс в биосфере, в котором участвуют организмы-редуценты, а также нитрифицирующие и клубеньковые бактерии. Азот — важный химический элемент, входящий в состав белков и нуклеиновых кислот. Основная масса азота поступает из атмосферы благодаря азотфиксирующим бактериям. Они усваивают его и переводят в химические соединения, способные усваиваться растениями. Затем азот передается по цепям питания и возвращается в свободном виде в атмосферу.

Аммонификация — разложение (гниение) белков с образованием аммиака (минерализация органического вещества) — осуществляется редуцентами.

Нитрификация — процесс окисления солей аммиака в соли азотной кислоты: I этап — превращение аммиака в нитриты; II этап — превращение нитритов в нитраты. Осуществляется почвенными нитрифицирующими бактериями (нитрозомонас, нитрозабактер).

Денитрификация — разложение солей азотной кислоты до образования газообразного азота — осуществляется почвенными денитрифицирующими бактериями.

Азотфиксация — образование азотистых соединений путем фиксации атмосферного азота свободноживущими почвенными бактериями (азотобактер) или бактериями, живущими в симбиозе с корнями бобовых растений (клубеньковые бактерии ризобиум).

3. Круговорот воды в биосфере.

Вода выпадает на поверхность Земли в виде осадков, образующихся из водяного пара атмосферы. Определенная часть выпавших осадков испаряется прямо с поверхности, возвращаясь в атмосферу водяным паром. Другая часть проникает в почву, всасывается корнями растений и затем, пройдя через растения, испаряется в процессе транспирации. Третья часть просачивается в глубокие слои подпочвы до водоупорных горизонтов, пополняя подземные воды. Четвертая часть в виде поверхностного, речного и подземного стока стекает в водоемы, откуда также испаряется в атмосферу. Наконец, часть используется животными и потребляется человеком для своих нужд. Вся испарившаяся и вернувшаяся в атмосферу вода конденсируется и вновь выпадает в качестве осадков.

4. Экологические проблемы и охрана окружающей среды.

За время всей истории своего развития человек постоянно взаимодействовал с окружающей средой и зависел от нее. Затем он сам превратился в важнейший фактор природы – антропогенный.

К сожалению, чаще человек оказывает на биосферу отрицательное влияние: разрушение мест обитания многих животных, вытеснение их из естественных мест обитания, вытаптывание растений, вырубка леса, расселение людей и осваивание все больших территорий, загрязнение окружающей среды, увеличение площади городов, рост промышленного производства.

Следствием этого воздействия является изменение как животного, так и растительного сообществ. Эти факторы ведут к изменению природы в целом.

Охрана окружающей среды – комплекс мер, направленных на сохранение и восстановление компонентов биосферы.

Основные направления ООС: борьба с опустыниванием, охрана Мирового океана, почвенного покрова, дождевых тропических лесов, источников пресной воды и тд.

Основные экологические проблемы:

1. нарушение озонового экрана

В стратосфере, на уровне около 20 км над поверхностью Земли, кислород (О2) получает дополнительный атом и превращается в озон. Сравнительно большая концентрация озона в этом слое поглощает вредное для всего живого ультрафиолетовое излучение, спасая от развития вредных мутаций. В самом начале развития жизни озоновый слой позволил выйти организмом из воды на сушу.

Однако озоновый слой (экран) постоянно подвергается негативному воздействию со стороны человека. Фреон в холодильниках, многие газы, входящие в состав современных аэрозолей, газы, выделяющиеся при сжигании ракетного топлива, дым, образуемый промышленными предприятиями – все эти вещества взаимодействуют с озоном, разрушая его.

О нарушении озонового слоя свидетельствуют «дыры», появляющиеся в зимние и весенние месяцы над Антарктидой. Особое распределение воздуха в атмосфере приводит к тому, что в определенные периоды именно в этой зоне скапливаются такие вещества как хлор, фтор, оксиды азота, метан и так далее. Эти вещества приводят к формированию локальных разрывов экрана. Однако последствия у этого события глобальные, и это понимать очень важно. Озоновый экран не зонирован, поэтому при недостатке его в одном месте происходит перераспределение его из других мест. Поэтому в итоге истончается озоновый слой над всей планетой и все живое испытывает негативное влияние ультрафиолета все больше и больше.

2. парниковый эффект

Земля постоянно получает тепло от Солнца и отдает в атмосферу часть этого тепла. Раньше это тепло рассеивалось в космосе, то есть происходила нормальная его циркуляция. Но в последнее время тепло стало задерживаться в атмосфере, как будто его что-то держит. Ученые считают, что активная деятельность человека (особенно развитие автомобильного транспорта и промышленности) ведет к повышению содержания в воздухе Земли, прежде всего углекислого газа, также паров воды. Эти вещества как будто создают своеобразное стекло парника, которое не выпускает тепло наружу. В результате повышается температура Земли, тают ледники, повышается уровень Мирового океана.

3. кислотные дожди — дожди, которые характеризуются повышенным содержанием кислот вследствие наличия в воздухе таких загрязняющих веществ, как оксиды серы, азота и др. У кислотного дождя рН может составлять до 2, 8(обычно – около 6). Кислотные дожди могут нанести значительный ущерб и растениям, и животным. Например, в некоторых озерах вследствие кислотных дождей исчезла полностью и рыба, и водоросли.

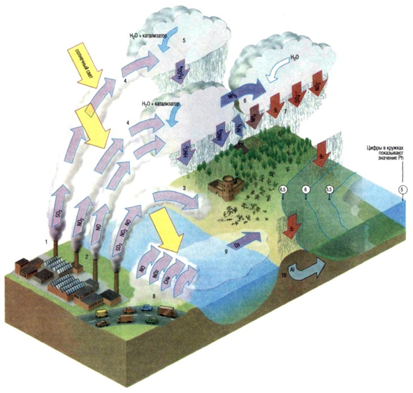

Ниже представлена картинка, вы можете проследить процесс формирования кислотного дождя в соответствии с цифрами по ходу текста.

Сера по большей части выбрасывается из заводских дымовых труб в виде газообразного диоксида серы (1) , а азот — в форме оксидов азота (N0 или N02 )•также газообразных (2). Газы могут быть поглощены непосредственно почвой, озерами или поверхностной растительностью (3). Если же они какое-то время находятся в атмосфере, газы превращаются в растворы кислот (4). Оксиды серы дают серную кислоту, а оксиды азота — азотную. Кислоты обычно растворяются в каплях дождя и могут перемещаться на большие расстояния, прежде чем выпадут в виде кислотного дождя. Образованию кислот в облаках способствуют катализаторы: перекись водорода, озон и аммоний(5). Количество аммония (NN4) может возрасти, когда некоторые кислоты частично нейтрализуются (6) аммиаком, содержащимся в воздухе. Окисление усиливается пропорционально количеству активных ионов водорода, растворенных в кислоте (7). Выбрасываемые, например, с выхлопами автомобиля углеводороды (8) при солнечном свете реагируют с оксидами азота и дают озон (9). Хотя он необходим в атмосфере (см выше), он также ускоряет формирование кислотных дождей. При выпадении на почву кислотный дождь вызывает растворение и высвобождение тяжелых металлов и алюминия (10). Когда он попадает в озера, у рыб появляются химические повреждения. Леса страдают от кислотных дождей, потому что повреждаются листья (за счет потери необходимых питательных веществ, а также из-за увеличения количества токсичных металлов, высвобожденных кислотами — это повреждает корни и губит содержащиеся в почве микроорганизмы)

4. вырубка лесов

Леса обогащают атмосферу столь необходимым для жизни кислородом, поглощают диоксид углерода, выделяемый животными и человеком в процессе дыхания, а также промышленными предприятиями в процессе работы. Они играют основную роль в круговороте воды. Деревья забирают воду из почвы, фильтруют ее, очищая от примесей, и выделяют в атмосферу, повышая влажность климата. Леса влияют на круговорот воды. Деревья поднимают подземные воды, обогащая почвы и удерживая их от опустынивания и эрозии – недаром при обезлесении моментально мелеют реки.

Согласно докладам Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, обезлесение продолжается во всем мире с большой скоростью. Ежегодно теряется 13 миллионов гектаров леса, тогда как вырастает только 6 Га.

Это значит, что каждую секунду с лица планеты исчезает лес размером с футбольное поле.

5. сокращение биоразнообразия

По оценкам специалистов ежегодно исчезает 10-15 тысяч разновидностей организмов. Это означает, что за грядущие 50 лет планета потеряет, по разным оценкам, от четверти до половины своего биологического разнообразия. Обеднение видового состава флоры и фауны существенно снижает устойчивость экосистем и биосферы в целом, что так же представляет серьезную опасность для человечества. Процесс сокращения биоразнообразия характеризуется лавинообразным ускорением. Чем менее биоразнообразие планеты, тем хуже условия выживания в ней.

Человечество как вид с огромной численностью и ареалом обитания не оставляет пригодного местообитания для других видов. Необходимо интенсивное расширение площади особо охраняемых природных территорий для сохранения видов находящихся под угрозой исчезновения, а так же жесткое регулирование истребления промыслово-ценных видов.

6. опустынивание

Опустынивание — деградация земель в аридных, полуаридных и засушливых областях земного шара, вызванная как деятельностью человека (антропогенными причинами), так и природными факторами и процессами.

Деградация земель — снижение или потеря биологической и экономической продуктивности пахотных земель или пастбищ в результате землепользования. Характеризуется маленьким количеством земли, увяданием растительности, снижением связанности почвы, в результате чего становится возможной быстрая ветровая эрозия. Опустынивание относится к трудно компенсируемым последствиям климатических изменений, так как на восстановление одного условного сантиметра плодородного почвенного покрова уходит в аридной зоне в среднем от 70 до 150 лет.

На Земле происходит деградация биосферы, вызванная следующими факторами вмешательства человека в природу:

— съеданием домашними животными растительного покрова,

— истощением земель в результате их чрезмерного использования,

— вырубкой лесов,

- неправильными методами ирригации.

Наиболее частым видом вмешательства человека в природу является съедание домашними животными растительного покрова. Вследствие выпаса животных растительный покров становится все более редким, и происходит разрыхление почвы. Это приводит к усилению эрозии почвы, что еще больше ухудшает условия для роста растений.

Следующим по своей пагубности видом вмешательства в природу является непомерное использование пахотных угодий. Условия обитания в почве ухудшаются под действием химических веществ, таких как удобрения или пестициды, а также вследствие её механического уплотнения сельскохозяйственными машинами, что может привести к истреблению многих видов животных, обитающих в почве (например, дождевых червей).

И, наконец, существенной причиной опустынивания также является вырубка лесов в засушливых областях. Вырубка лесов под пахотные земли и потребность в древесине для отопления и строительства привели к катастрофическому сокращению лесов во многих аридных областях Земли, в частности во многих густонаселенных регионах Африки, где древесина до сих пор является важнейшим энергоносителем.

Однако вести борьбу с дезертификацией чрезвычайно сложно. Чрезмерное использование пахотных земель и климатические изменения могут иметь одинаковые последствия и быть взаимосвязанными, что очень усложняет задачу определения причин наступления пустыни и принятия адекватных контрмер.

7. Нефтяное загрязнение

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость, распространенная в осадочной оболочке Земли; важнейшее полезное ископаемое. Сложная смесь алканов, некоторых циклоалканов и аренов, а также кислородных, сернистых и азотистых соединений. В наши дни нефть, как энергетический ресурс, является одним из основных факторов развития экономики. Но добыча нефти, ее транспортировка и переработка неизменно сопровождается ее потерями, выбросами и сбросами вредных веществ, последствием которых является загрязнение окружающей среды. По масштабам и степени токсичности нефтяное загрязнение представляет собой общепланетарную опасность. Нефть и нефтепродукты вызывают отравление, гибель организмов и деградацию почв. Естественное самоочищение природных объектов от нефтяного загрязнения — длительный процесс особенно в условиях низких температур. Предприятия топливно-энергетического комплекса крупнейший в промышленности источник загрязнителей окружающей среды. На их долю приходится около 48% выбросов вредных веществ в атмосферу, 27% сброса загрязненных сточных вод, свыше 30% твердых отходов и до 70% общего объема парниковых газов.

8. Перенаселение

Перенаселение — вид демографического кризиса, который характеризуется избытком населения по отношению к средствам существования (нехватка ресурсов для поддержания гигиенических норм жизни) или избытком населения по отношению к спросу на рабочую силу.

Перенаселение — относительное понятие, зависящее от ресурсной базы и уровня экономического развития территории проживания данного населения, а также включает в себя оценку возможностей пополнения и расширения источников средств существования.

5. Виды ресурсов

Природные ресурсы – полезные ископаемые, источники энергии, почва, водоемы, минералы, леса, животный и растительный мир – все то, с чем взаимодействует человек и чем он пользуется.

Ресурсы делят на 2 основных категории: исчерпаемые и неисчерпаемые. Исчерпаемые ресурсы в свою очередь включают в себя возобновимые и невозбновимые.

Неисчерпаемые ресурсы – космическая энергия, климатические условия, водные ресурсы.

Исчерпаемые:

— возобновимые ресурсы — природные ресурсы, запасы которых или восстанавливаются быстрее, чем используются, или не зависят от того, используются они или нет. Примеры: почва, растения, животные, осадочные породы.

— невозобновимые — ресурсы земных недр. Строго говоря, многие из них могут возобновляться в ходе геологических циклов, но длительность этих циклов, определяемая сотнями миллионов лет, несоизмерима с этапами развития общества и скоростью расходования минеральных ресурсов. К невозобновимым ресурсам относится: полезные ископаемые, топливо (нефть, газ, уголь), минеральное сырье.

Одной из глобальных экологических проблем человечества является нерациональное использование ресурсов, сокращение их количества. Особенно опасно уменьшение объема невозобновимых ресурсов.

Методическая разработка по теме «биосфера» . Подготовка к ЕГЭ 2018

Биосфера – живая оболочка Земли, самая большая экосистема.

Основоположник учения о биосфере Вернадский, состоит из экосистем

(биогеоценозов).

Компоненты биосферы.

1. Живое вещество (растения, животные, грибы) – самые большие

преобразования в биосфере.

2. Костное (мертвое – никогда не было живым). Магматические

горные породы (базальт, гранит), песок, глина, морская соль.

3. Биокостное («живое» + неживое): почва, морской ил, речной ил.

Почва = перегной (частично минерализованная сапрофитными

бактериями мертвая органика) + разрушенные горные породы (песок или глина)

4. Биогенное – образована из живых организмов или в результате

их жизнедеятельности:

Каменный уголь (древние древовидные папоротникообразные)

Торф – мох сфагнум, нефть, природный газ, известняк (мел) – раковины моллюсков,

азот – клубеньковые бактерии, нитрифицирующие и денитрифицирующие

кислород и углекислый газ – связаны с дыханием и фотосинтезом.

Ноосфера – «сфера разума» — искусственная оболочка Земли, преобразованная

человеком (города, поля, пастбища). Высшая стадия эволюции биосферы.

Границы Биосферы.

1. Вся гидросфера заселена жизнью, но с увеличением глубины жизнь ограничивает недостаток света, высокая плотность воды и недостаток кислорода.

2. Верхняя часть литосферы до глубины (3,5 -7,5 км.), дальнейшее распространение жизни ограничивает высокая температура земных недр (внутри магма), высокое давление, отсутствие кислорода.

3. Нижняя часть атмосферы (тропосферы) до высоты 18 -20 км. До озонового экрана. С увеличением высоты распространение жизни ограничивает ультрафиолетовое излучение, низкая температура, недостаток кислорода, и низкое атмосферное давление.

Озоновый экран – озон (О3) образуется из кислорода (О2) на высоте 18- 20 километров под действием ультрафиолетового излучения. Задерживает жесткое коротковолновое ультрафиолетовое излучение. Благодаря озоновому экрану растения и животные смогли выйти на сушу.

Состав атмосферы.

1. Азот – 78 %

2. Кислород (20,95) 21%

3. Углекислый газ (0,03%)

4. Благородные газы – аргон 1%

5. Пары воды, пыль.

Функции биосферы.

1. Энергетическая – при фотосинтезе солнечная энергия преобразуется в энергию химических связей органических веществ, которая передается по пищевым цепям (трофическим уровням).

2. Газовая – благодаря ей поддерживается постоянный состав атмосферы, т.к. при дыхании потребляется кислород, выделяется углекислый газ, при фотосинтезе наоборот поглощается углекислый газ, выделяется кислород).

3. Концентрационная – живые организмы могут накапливать в себе различные химические элементы (фосфор, кальций в раковинах моллюсков, кремний в прибрежной растительности).

4. Окислительно – восстановительная – связана с преобразованием веществ при дыхании и фотосинтезе.

Глобальные проблемы человечества.

1. Разрушение озонового экрана

Вещества, которые разрушают озоновый экран – фреоны, выступают как катализаторы. (одна молекула фреона разрушает 10 000 молекул озона). Фреоны используются в холодильных установках, дезодорантах и лаках для волос.

2. Рост территории пустынь

3. Рост народонаселения Земли

4. Парниковый эффект

Парниковый эффект возникает из- за повышения концентрации в атмосфере углекислого газа, также парниковым эффектом обладает метан (в десятки раз большим)

Биосфера открытая система, т. к. связана с космосом потоком вещества и энергии, динамическая, т.к. меняется во времени.

Круговорот веществ в биосфере происходит по замкнутым циклам, а энергии по незамкнутым, часть энергии рассеивается в виде тепла.