Обновлено: 10.03.2023

Что такое летопись? Определение летописи. Когда появились летописи? Что содержалось в летописях? Первая русская летопись. Летописец Нестор. Повесть временных лет.

У любого государства или народности есть историческая память – череда событий, предшествующих современности. Именно на нее опираются люди, так как историческая память содержит в себе опыт предков. Ранее все важные события из жизни населения фиксировались в летописях. В этой статье мы расскажем, что такое летописи и как они появились на Руси.

Что такое летопись? Определение летописи

Летопись – это запись исторических событий, связанных с жизнью государства. Летопись можно назвать оригинальным жанром древнерусской литературы. На Руси летописи велись с XI по XVII век. Люди стали фиксировать важные события в летописях со времен появления письменности.

Наиболее древние русские летописи не сохранились, однако благодаря летописцам последующих веков мы можем узнать о наиболее значимых событиях из жизни государства. Они не только вели запись своего времени, но и переписывали старые летописи для более надежного их сохранения.

Обычно летописи составляли монахи по распоряжениям князей. В них содержалась информация о войнах, переворотах, стихийных бедствиях, существенных изменениях во внутренней и внешней политике.

Летописцы при составлении летописей опирались не только на документы, но и на рассказы других людей или на собственные впечатления от того или иного события.

Первая русская летопись. Первый русский летописец

Летопись состояла из двух частей – вводной и аналитической. Во вводной части летописец описал зарождение и становление славянской народности. Вводные статьи не датировались и не делились по годам.

Аналитическая часть летописи начинается со статьи 852 года. Именно эта часть летописи положила начало датированию русской истории.

К тому же, каждый из авторов летописи вносил в нее свое идейное содержание, опираясь в том числе и на собственные домыслы о тех или иных событиях.

Русские летописи — уникальный историографический феномен, письменный источник раннего периода нашей истории. До сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению ни об их авторстве, ни и об их объективности.

Главные загадки

Что такое летопись

Кто автор

Однако некоторые историки всерьез сомневаются в том, что монах Киево-Печёрской лавры вообще имеет хоть какое-нибудь отношение к летописному своду о колыбельном периоде русской нации. Академик А. А. Шахматов отводит ему роль переработчика Начального свода.

Что известно о Несторе? Имя вряд ли родовое. Он был монахом, значит, в миру носил другое. Нестора приютила Печёрская обитель, в стенах которой и совершал свой духовный подвиг трудолюбивый агиограф конца XI — начала XII веков. За это он был канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных (т. е. угодивший Богу монашеским подвигом). Прожил он около 58 лет и считался глубоким старцем по тем временам.

Авторство устанавливали косвенным путём. С опорой на фрагменты её текста в составе уже Ипатьевской летописи, которая начинается с безымянного упоминания её автора — черноризца Печёрского монастыря. Поликарп, другой печёрский монах, прямо указывает на Нестора в послании к архимандриту Акиндину, датируемом XIII веком.

Сравнения

Где начальная летопись

Её нет. Ни у кого. Этот краеугольный камень нашей русской государственности — какой-то фантом. Все о нём слышали, от него отталкивается вся русская история, но никто за последние лет 400 не держал его в руках и даже не видел.

Кто виноват в путанице

Но все эти списки – по большому счёту, лишь копии, в которых Начальная летопись предстает в совершенно разных вариантах. Начальный свод в них просто тонет. Учёные связывают это размывание первичного источника с неоднократным и отчасти некорректным его использованием и редактированием.

Подлежит ли Начальная летопись восстановлению

В данной статье рассмотрены письменные исторические источники Руси, в частности, летописи. Изучены способы сбора и хранения, дополнения рукописей и факторы влияния на их содержание. Также обращено внимание на связь религии и первых летописцев-монахов, а также методы изучения рукописей, акцент сделан на методе Шахматова. Дается сравнительный анализ летописных текстов в области и объективности достоверности.

Ключевые слова: исторический письменный источник, достоверность, объективность, летописи, авторство.

В разные эпохи человек, в большей или меньшей степени, старался зафиксировать свои знания об окружающем мире. Эти попытки имели разные формы в зависимости от степени развития общества и уровня исторических знаний. Одним из важнейших исторических источников, обладающим многосторонним источниковедческим потенциалом, является летопись.

По В. О. Ключевскому, исторические источники представляют собой определенную категорию памятников [3, с. 92]. И действительно, в них отражается угасшая жизнь и целых обществ, и отдельных личностей. Благодаря тем или иным сведениям дополняется история, дошедшие в той или другой форме сведение являют собой остатки жизни в прошлом. Также считается, что исторические источники содержат информацию о реальных явлениях в общественной жизни и человеческой деятельности, которые происходили в предыдущие столетия.

Прежде всего, это была письменность. Особое внимание уделяется письменным источникам, так как они являются фундаментом исторических исследований.Виды письменных источников могут быть разделены на две большие группы: памятники актового характера и памятники литературного. К первой группе принадлежат все грамоты или акты в широком смысле этого слова, законодательные памятники, письма, юридические документы и т. д. Ко второй — летописи, хроники, хронографы, жития, мемуары, памфлеты и т. д.

Мы уже указывали, что одним из важнейших исторических источников можно считать летописи. Именно эти исторические памятники имеют наибольшую историческую ценность и по праву считаются главными документами прошлого. Они были хорошо структурированы, содержательны и довольно детальны. Первые летописцы, появившиеся на Руси, смогли собрать информацию о прошлом за несколько столетий. В итоге ими была воссоздана предыдущая хронология событий, очень важная и ценная, в которой содержались сведения о военных походах, датах основания городов, договорах. В произведениях даны реальные характеристики князьям, было рассказано о расселении племён. Много знаний летописцы брали из фольклора: предания, песни, легенды, сказки, которые являлись великой неписаной историей Древней Руси.

С наибольшей полнотой летопись рассказывает о крупных политических событиях, касавшихся светских и духовных феодалов. Войны между князьями, постановления епископов и митрополитов, княжеские съезды, события в княжеских семьях (смерти, рождения, браки и т. д.) занимают внимание летописца. На основании летописей можно составить почти полные биографии выдающихся князей и проследить их семейные связи.

Религиозный элемент играл большую роль в изложении событий в летописных сводах, так как творцами летописи большей частью были монахи. Также можно отметить, что духовенство играло исключительную роль при окончательной обработке летописных сводов, в состав которых вошли отдельные сказания и записи, составленные не духовными, а светскими лицами [6, с. 496].

Следует обратить внимание на различные летописные школы

XV век ознаменовался новыми явлениями в летописании. Политика московских великих князей нашла свое отражение в общерусских летописных сводах. О первом московском общерусском своде дают представление Троицкая летопись XV в. (погибла при пожаре 1812) и Симеоновская летопись в списке XVI в.

Троицкая летопись кончается 1409. Для составления ее были привлечены разнообразные источники: новгородские, тверские, псковские, смоленские и др. Происхождение и политическая направленность этой летописи подчеркиваются преобладанием московских известий и общей благоприятной оценкой деятельности московских князей и митрополитов.

Метод Шахматова получил развитие в трудах М. Д. Приселкова, усилившего его историческую сторону. Значительный вклад в изучение русской Летописи внесли последователи Шахматова — Н. Ф. Лавров, А. Н. Насонов, Летописи В. Черепнин, Д. С. Лихачев, С. В. Бахрушин, А. И. Андреев, М. Н. Тихомиров, Н. К. Никольский, В. М. Истрин и др. Изучение истории летописания составляет один из самых сложных разделов источниковедения и филологической науки [5, с. 43].

Также стоит отметить, что при работе с летописными материалами следует помнить о неточности и условности научной терминологии. Это связано с отсутствием четких границ и сложностью истории летописных текстов, с текучестью летописных текстов, допускающих постепенные переходы от текста к тексту без видимых градаций памятников и редакций. Уточнение летописеведческой терминологии — одна из насущных задач летописного источниковедения[4, с. 367].

Однако одним из самых сложных в летописеведении является понятие авторства. Само представление об авторе (или составителе, или редакторе) летописного текста оказывается в значительной степени условным. Каждый из них, прежде чем приступить к описанию событий и процессов сначала переписывал один или несколько предшествующих летописных сводов, бывших в его распоряжении. Для автора летописи критерием достоверности его личных впечатлений было их соответствие коллективному опыту общества. В этом отношении сама форма летописных сводов оказывалась идеальным воплощением особого исторического сознания их авторов [7, с. 374].

1. Ипатьевская летопись: [Текст] / под ред.А. А. Шахматова. — 2-е изд. — М.: СПб., 1962. — 392 с.

3. Ключевский, В. О. Курс русской истории [Текст] / В. О. Ключевский. Сочинения: В 9т. — М.: Изд-во СПБ, 1987. — 230 с.

5. Медушевская, О. М. Теоретические проблемы источниковедения [Текст] / О. М. Медушевская. — М.: Изд-во МГИАИ, 2005.– 43 с.

6. Тихомиров, М. Н. Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII вв. [Текст] / М. Н. Тихомиров. Вып. 1. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 1962. — 496 с.

Основные термины (генерируются автоматически): летопись, источник, летописец, текст, автор, летописание, летописный свод, памятник, свод, троицкая летопись.

И мы сохраним тебя,

Русская речь,

Великое русское слово.

Анна АХМАТОВА

Но это было! Было! Было!

Николай КЛЮЕВ

Летописи — рукотворные литературные памятники русского народа, по существу — его овеществленная и навсегда сохраненная для многих поколений историческая память.

Начертанные в разные времена пером на пергаменте или особо прочной, сделанной из льна бумаге, они запечатлели в документальных текстах события минувших веков и имена тех, кто творил реальную русскую историю, ковал славу или, напротив, покрывал позором Отечество. Редкие летописи сохранили имена своих создателей, но все они были живыми людьми со своими страстями и симпатиями, что неизбежно отражалось и в вышедших из-под их пера рукописных текстах. В архиве великого нашего писателя Николая Васильевича Гоголя, который одно время больше всего на свете мечтал стать профессором истории в столичном университете, сохранилось множество подготовительных заметок для будущих лекций. Среди них — размышления о безымянных русских летописцах и переписчиках:

Еще одно, последнее сказанье —

И летопись окончена моя,

Исполнен долг, завещанный от Бога

Мне, грешному. Недаром многих лет

Свидетелем Господь меня поставил

И книжному искусству вразумил;

Когда-нибудь монах трудолюбивый

Найдет мой труд усердный, безымянный,

Засветит он, как я, свою лампаду —

И, пыль веков от хартий отряхнув,

Правдивые сказанья перепишет,

Да ведают потомки православных

Земли родной минувшую судьбу…

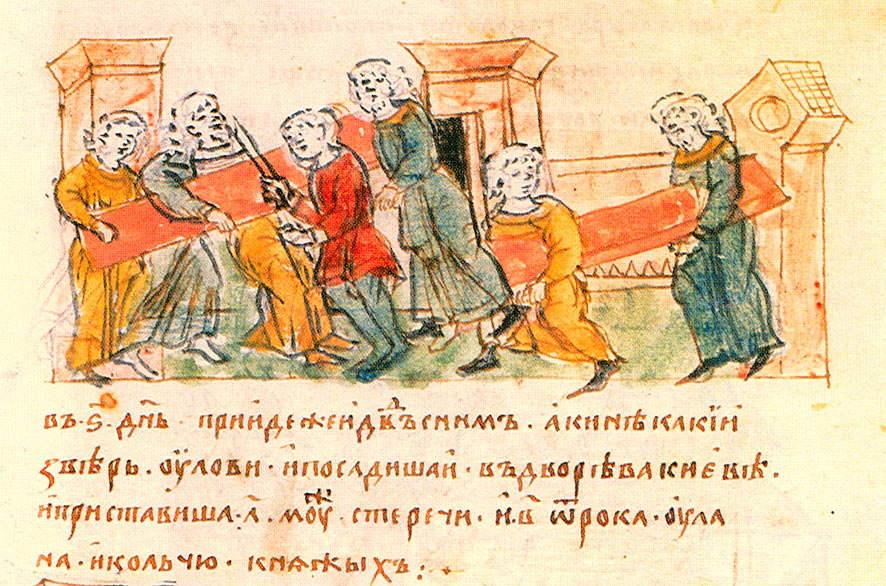

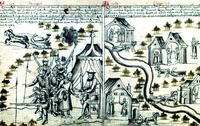

На создание подобных летописных списков уходили многие годы. Летописцы (рис. 83) трудились во славу Господа в столицах удельных княжеств, крупных монастырях, выполняя заказы светских и церковных властителей и в угоду им нередко перекраивая, вымарывая, подчищая и сокращая написанное до них. Каждый мало-мальски уважающий себя летописец, создавая новый свод, не просто копировал своих предшественников слово в слово, а вносил посильную авторскую лепту в хартию, то есть рукопись. Поэтому-то многие летописи, описывая одни и те же события, так разнятся между собой — особенно в оценке произошедшего.

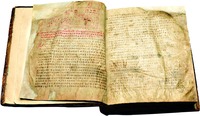

Официально летописание на Руси продолжалось чуть более шести столетий. Первые летописи по образцу византийских хронографов были созданы в XI веке, а к концу XVII века все само собой завершилось: начиналось время Петровских преобразований, и на смену рукописным творениям пришли печатные книги. За шесть столетий были созданы тысячи и тысячи летописных списков, но до нынешних времен их сохранилось около полутора тысяч. Остальные — в том числе и самые первые — погибли в результате погромов и пожаров. Самостоятельных летописных сводов не так уж и много: подавляющее большинство списков — это рукописное тиражирование одних и тех же первоисточников. Самыми старыми из сохранившихся считаются летописи: Синодальный список Новгородской первой (XIII–XIV вв.), Лаврентьевская (1377 год), Ипатьевская (XV в.), иллюстрированная Радзивиловская (XV век).

Оригинальные летописи имеют собственные названия — по именам создателей, издателей или владельцев, а также по месту написания или первоначального хранения (нынче все летописи находятся в государственных библиотеках или иных хранилищах). Например, три самые знаменитые русские летописи — Лаврентьевская, Ипатьевская и Радзивиловская — названы так: первая — по имени переписчика, монаха Лаврентия; вторая — по месту хранения, костромского Ипатьевского монастыря; третья — по имени владельцев, литовского великокняжеского рода Радзивиллов.

* * *

Автор не намерен утомлять читателей специальными текстологическими, филологическими и историографическими вопросами. Моя задача и цель всей книги, как станет понятно чуть позже, заключается совсем в другом. Однако для лучшей ориентации читателей-неспециалистов считаю необходимым сделать некоторые терминологические разъяснения. Те, кому эти термины известны, могут их безболезненно пропустить. Те же, кому ряд понятий в новинку или в диковинку, могут обращаться к нижеприводимому пояснительному словарику всякий раз, когда потребуется.

Полезно усвоить также еще несколько понятий.

Летописный свод — соединение в единое повествование разных летописных записей, документов, актов, беллетристических повестей и житийных произведений. Подавляющее большинство дошедших до нас летописей представляют собой своды.

Летописный список — переписанные в разное время, разными лицами (и к тому же в разных местах) одинаковые летописные тексты (рис. 85). Понятно, что одна и та же летопись может иметь множество списков. Например, Ипатьевская летопись известна в восьми списках (при этом ни одного первичного списка, именуемого протографом, начальных летописей ко времени, когда ими занялись историки-профессионалы, не сохранилось).

Летописный извод — редакционная версия какого-либо текста. Например, известны Новгородская первая и Софийские летописи старшего и младшего изводов, которые отличаются друг от друга по особенностям языка.

Вот с этой литературной химерой (в позитивном смысле) и имеет дело современный читатель. Что удивительно: если подлинного Несторова текста теперь уж не дано увидеть и прочесть никому, то лицезреть самого Нестора может каждый желающий. Мощи первого русского летописца, обернутые в траурные одеяния, открыты для обозрения в подземных галереях Киево-Печерской лавры. Они покоятся в углубленной могильной нише, прикрытой прозрачным стеклом и освещенные приглушенным светом. Следуя традиционным экскурсионной маршрутом, можно пройти в каком-нибудь метре от родоначальника русской исторической науки. За прошедшую жизнь мне довелось трижды постоять рядом с Нестором (впервые — в 14-летнем возрасте). Не хотелось бы кощунствовать, но и истины скрывать не стану: каждый раз (особенно уже в зрелом возрасте) я ощущал ток энергии и прилив вдохновения.

Читайте также:

- Сочинение легко ли быть нравственным человеком сочинение

- Slow city сочинение на английском

- Сочинение на тему запретная любовь

- Художник обязан скрыть от публики те усилия сочинение егэ

- Сочинение впечатление о рассказе о чем плачут лошади

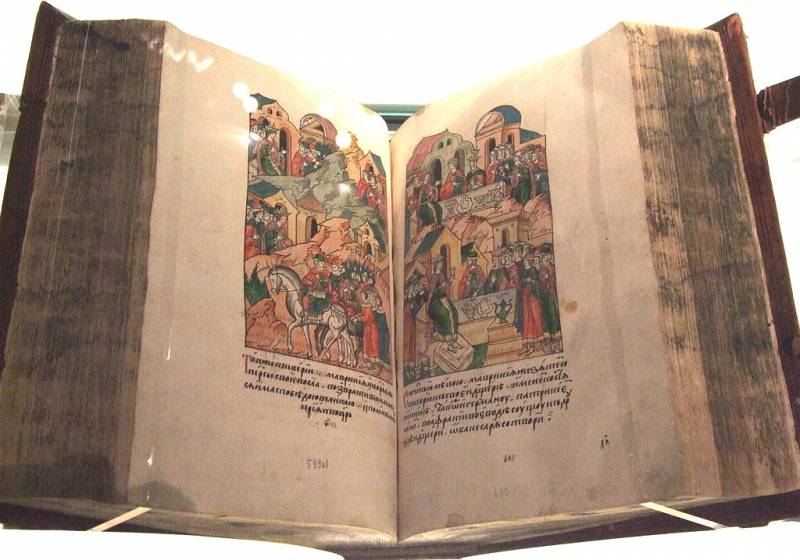

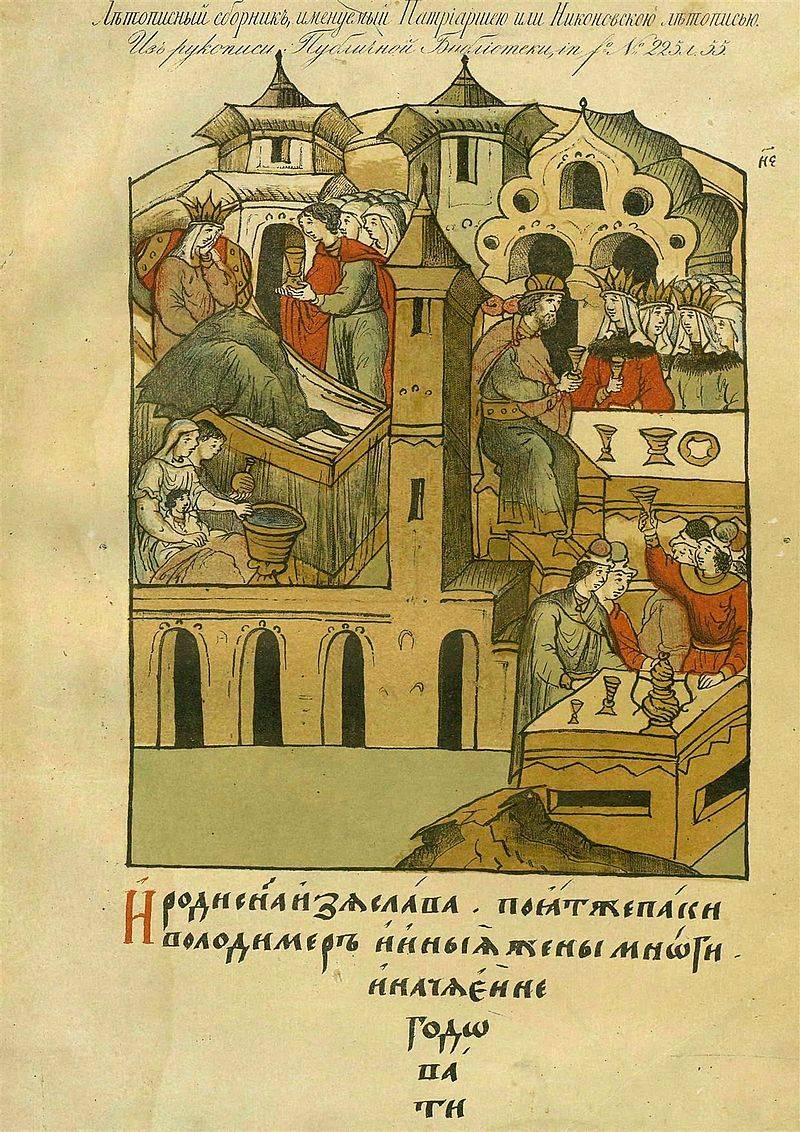

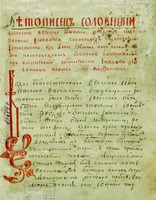

Лицевой летописный свод. Хронограф. Относится ко второй половине XVI века. Создан в Москве. Материалы: бумага, чернила, киноварь, темпера; переплет – кожа 44,2×31,5 Поступил в 1827 году. Манускрипт представляет собой часть Лицевого летописного свода, который был создан по заказу царя Ивана Грозного во второй половине XVI века. Долгое время находился в царском книгохранилище, а в 1683 году был передан в Мастерскую палату и вскоре разделен на части, каждая из которых имела свою судьбу. Сведения о Лицевом Хронографе прослеживаются в каталогах библиотеки Печатного двора (1727 и около 1775). В 1786 году этот же том фигурировал в описи книг Типографской библиотеки, предназначенных для передачи в Синодальную библиотеку. В начале XIX века том принадлежал греческому дворянину Зою Павловичу Зосиме, крупному коммерсанту и благотворителю. РНБ инв. ОСРК. F. IV.151

Но знаешь сам: бессмысленная чернь

Изменчива, мятежна, суеверна,

Легко пустой надежде предана,

Мгновенному внушению послушна…

А.С. Пушкин. Борис Годунов.

«На скользком крыльце количество культурных людей резко сокращается!»

Пензенская газета. «Наш город».

Историческая наука против лженауки. В последнее время стало появляться все больше и больше материалов, которые, как бы это помягче сказать, не то чтобы берут под сомнение целые эпохи современной истории, но и попросту переворачивают их с ног на голову. И если сомневаться в исторических реалиях и можно и должно, то всякие там «перевороты» требуют очень серьезной основы. Кавалерийским наскоком тут ничего не решить. Поэтому стоит, наверное, сначала познакомить читателей «ВО» с тем фундаментом, на котором как раз и выстроено здание отечественной истории, с тем, чтобы на этой основе интересующиеся данной темой посетители нашего сайта могли бы рассуждать о сути вопроса с большей уверенностью на основе знаний, а не фантазий, почерпнутых неведомо откуда.

Начнем с летописей, поскольку эти письменные источники содержат главный объем информации о нашем прошлом, который никакие артефакты не заменят. Так вот, что же такое эти самые летописи, сколько их и что они собой представляют? А то ведь некоторые из тех, кто ничтоже сумняшеся пишет здесь об этом, ведут речь о двух-трех (!) документах, да вдобавок еще и подделанных.

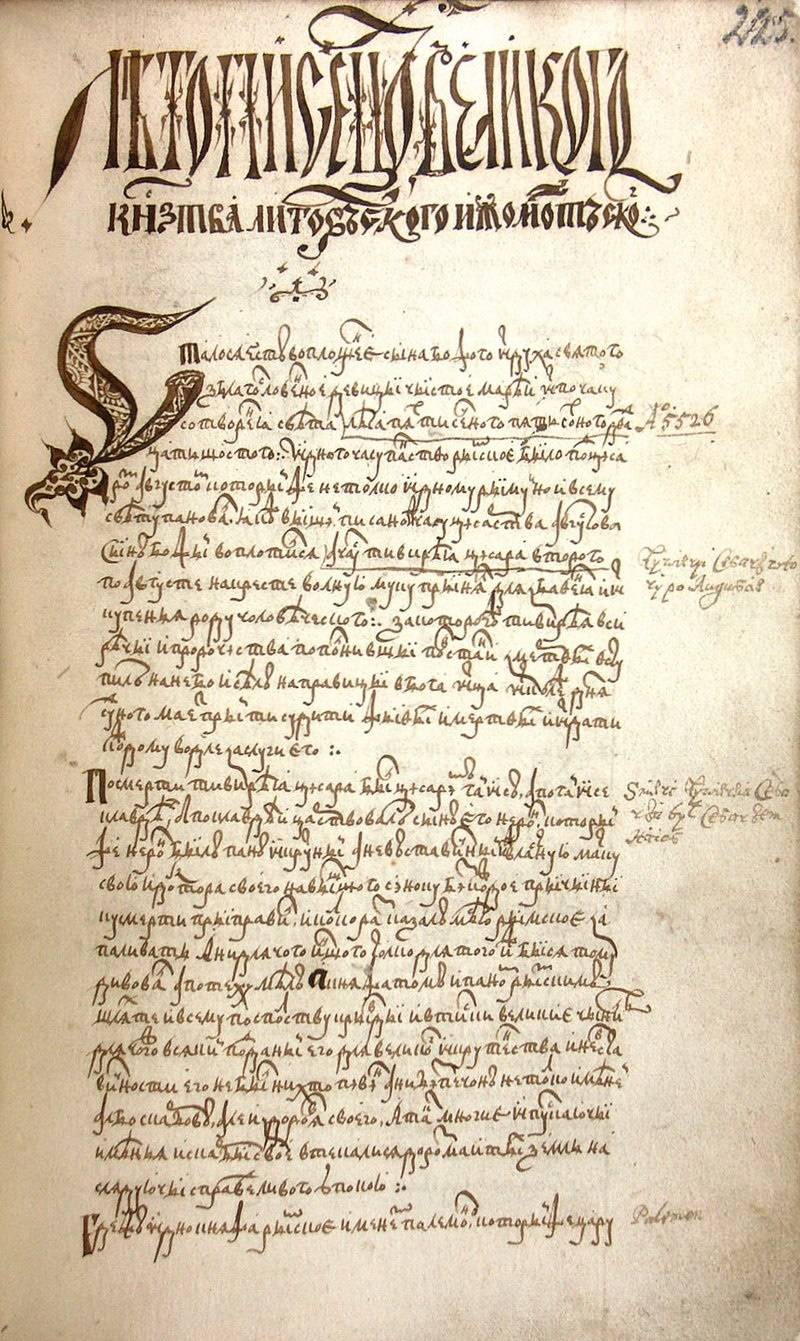

Итак, летописи — это сочинения XI—XVIII веков, рассказывающие о событиях, имевших место в тот или иной год, то есть по «летам». Летописи велись и в Киевской Руси, и во многих сопредельных ей землях и княжествах, Великом княжестве Литовском, а затем и Русском государстве. Их можно сравнить с западноевропейскими анналами и хрониками как по характеру и стилю изложения, так и по их содержанию.

Летопись велась по годам. Отсюда ее «погодный характер», в силу чего они обычно начинались словами: «Въ лѣто…» («В год…»), что и дало летописям их название. Количество сохранившихся до нашего времени летописных документов очень велико и составляет порядка 5000 единиц! Это, кстати, информация для тех, кто пишет, что летописи при Петре Первом жгли. Жгли? Жгли, жгли, а… 5000 томов все-таки осталось? Дров не хватило или «пожарники» на сторону их продали, а сами бражничать в кабак пошли?! Так при Петре с этим было строго! За неисполнение царского указа рвали ноздри, били кнутом и угоняли в Даурию дикую…

Здесь следует немного прерваться и, как об этом любят заявлять адепты «фолкистории», включить логику. Представим на минуту, что те же немецкие историки, «которым Ломоносов морды бил», собрали все эти летописи воедино и решились бы их подделать. Вспомним, сколько их было, что они плохо владели русским языком — и что же получается? С 1724 по 1765 год (год смерти Ломоносова) иностранных академиков у нас было… 14 человек. И не все они были историками. А теперь разделим 5000 на 14 (пусть уж) и получим 357 на каждого. Представим себе объем переписывания – на основе того, что до нас дошло и получим… год каторжного труда над каждым фолиантом. А ведь они еще и другими делами занимались, на балы ездили, кляузы на Ломоносова писали, а когда и пьяными валялись, не без этого, время такое было. Но все же многовато, не так ли? Им и трех бы жизней не хватило все это переписать!

Правда, потом понаехало еще немцев. И к 1839 году их стало… 34 (всего по списку), хотя понятно, что те прежние уже умерли, но сколько-то ведь они успели… «переписать». А эти продолжили, не так ли? Но даже и в этом случае по 147 летописей на брата это уже явный перебор! И ведь никому этого каверзного дела они доверить не могли. У русского же по пьяни, что на уме, то и на языке. Кто-нибудь бы да проболтался обязательно. И не один! А уж тогдашние патриоты не замедлили бы о том донести куда надо – «Слово и дело государевы!» крикнули бы тут же, а там и застенок, и плети, и дыба, весь тайный умысел сразу бы раскрылся. Ведь чем меньше чужих, тем своим достается больше. Так и Ломоносов, безусловно, думал. Недаром каждой императрице оды хвалебные писал на восшествие. Понимал правила игры! Умел подольститься…

И опять же дело ведь было не в том, чтобы просто их переписать, а еще и исказить России во вред, а это требовало немалых знаний и фантазии, и общего плана работы на сотни лет вперед. Есть и еще один важный вопрос: зачем их вообще переписывать или что-то в них менять? Людям с психологией того времени, презиравшим большинство россиян. Менять их историю? Зачем? Разве мы изменяем историю папуасам? «Хватит и того, что мы несем им нашу европейскую культуру!» Вот и все, о чем в то время могли думать Миллер, Шлёцер и другие, и… не более того. Так, что перед нами типичная «теория заговора», то есть очередная глупость, не более.

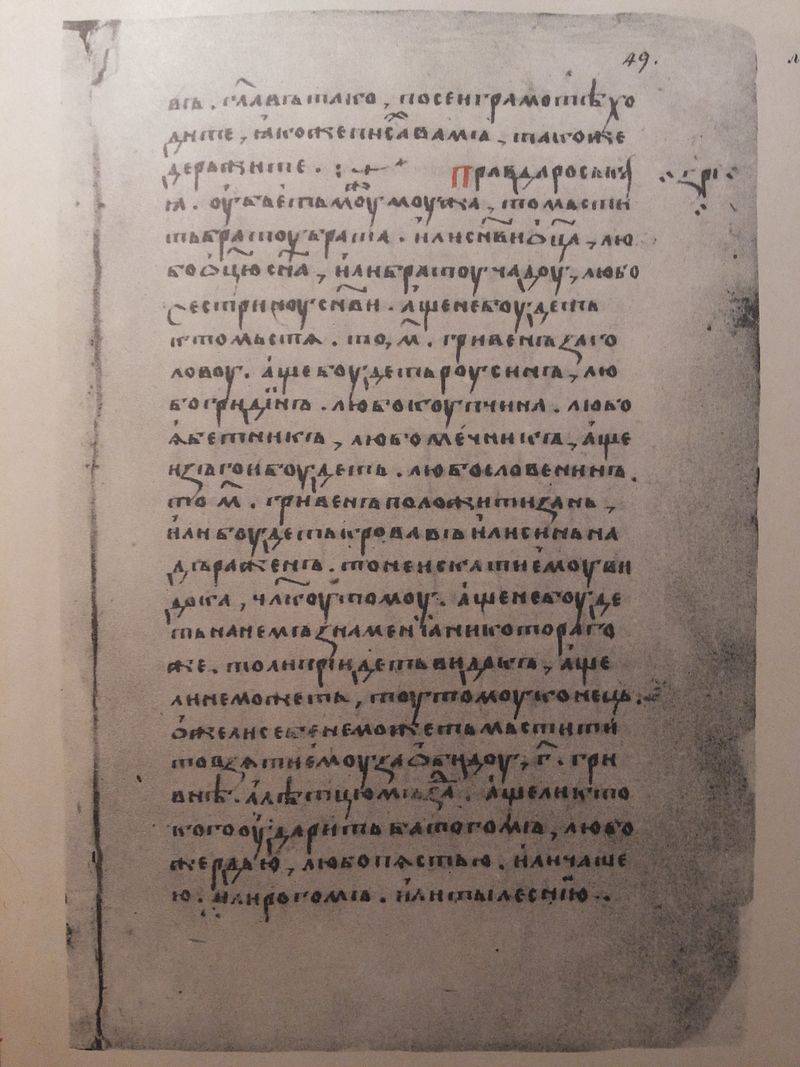

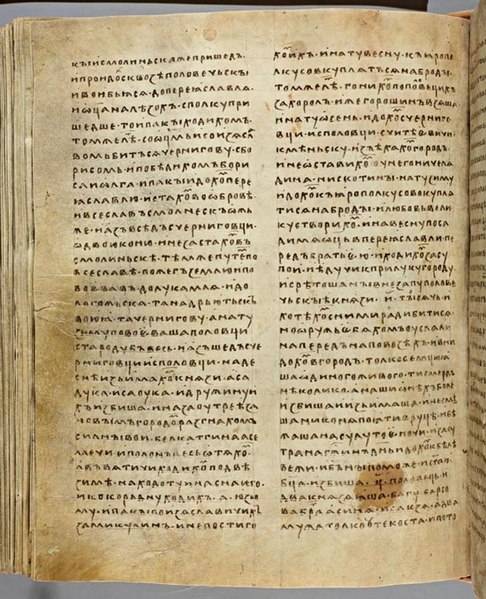

Академический список Новгородской первой летописи, 1440-е годы, начало текста «Русской правды». Греков Б.Д. Правда Русская. Т. III. 1963. Подделку старинных документов затрудняет еще и их рукописный характер. При том же Ломоносове еще писали гусиными перьями, но… такой шрифт, как устав и полуустав, уже не применяли. Ими очень трудно писать, и много страниц за день не напишешь – рука отвалится. Летописцам спешить было-то ведь некуда, а тут нужно было поторапливаться…

Кстати, вот хороший пример того, как надо знать язык, чтобы добиться поставленной цели. В 1944 году во время наступления в Арденнах впереди германских войск действовали группы диверсантов, одетых в военную форму союзников и знавших английский язык. На чем они попались и из-за чего эта операция сорвалась? На военной заправке один из них, представляясь американцам, попросил «петролеум», хотя должен был спросить «гэс». И он правильное слово использовал, но… не знал, что янки так не говорят. А тут летописи, полные церковнославянских и древнерусских слов и диалектизмов! Русский-то язык они выучить толком не смогли, а древнерусский освоили в совершенстве?! Со всеми его семантическими тонкостями, знанием древней истории (которую никто уже и не знал!), словом, полагать такое – полный бред или специальное измышление, рассчитанное на людей глубоко невежественных или с дефективной психикой. Впрочем, у нас, как, впрочем, и везде, в других странах, всегда было много и тех, и других! Пушкин-то свои бессмертные строки (см. эпиграф) не зря написал, ох как не зря!

Но это количественный показатель. И в дальнейшем мы обратимся и к содержательной стороне вопроса «о переписывании», а пока отметим, что большинство летописей в оригинальном виде до нас не дошло. Зато известны их копии – так называемые «списки» (от слова списывать), сделанные позднее, уже в XIII–XIX веках. Древнейшие летописи XI–XII веков известны именно в списках. Последние классифицируются учеными по видам (то есть редакциям) – изводам. Нередко в текстах летописей встречаются соединения из нескольких источников, что наводит на мысль о том, что дошедшие до нас летописные материалы – это не что иное, как сборники разнообразных источников, из которых самые ранние не сохранились. Эту мысль впервые высказал П. М. Строев (1796-1876), русский историк, действительный член Петербургской академии наук, и сегодня таково и общепринятое мнение историков. То есть большинство летописей – это своды ранее существовавших текстов, и именно так к ним и следует относиться.

Летописные тексты относятся к трем основным типам. Это синхронные записи по годам, «хроники» ретроспективного характера, то есть рассказы о событиях прошлого, и летописные своды.

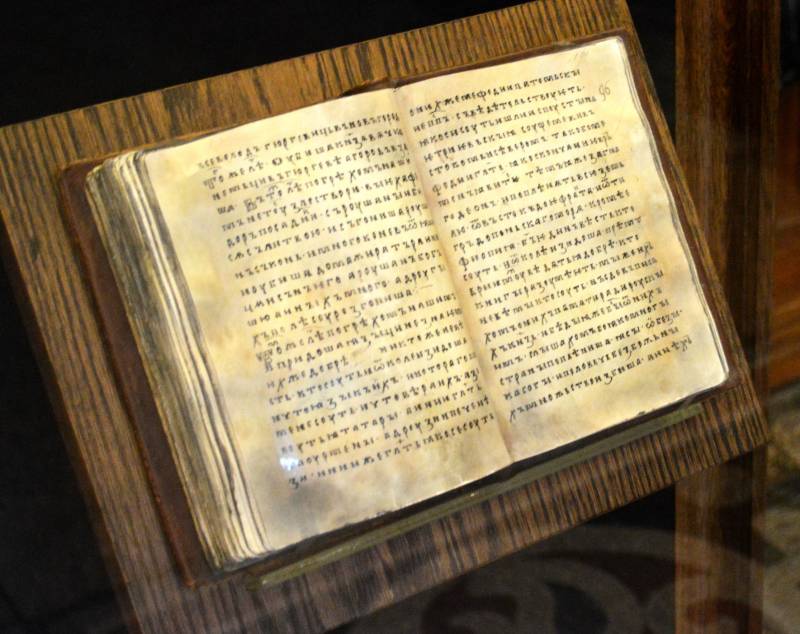

Самыми древними рукописными текстами летописей считаются пергаментные «Летописец вскоре патриарха Никифора» (последней четверти XIII века), затем идет Синодальный список Новгородской первой летописи старшего извода (относящийся ко второй половине XIII века, и затем ко второй четверти XIV века), так называемая Лаврентьевская летопись (1377) и несколько более поздняя Ипатьевская летопись (1420-е годы).

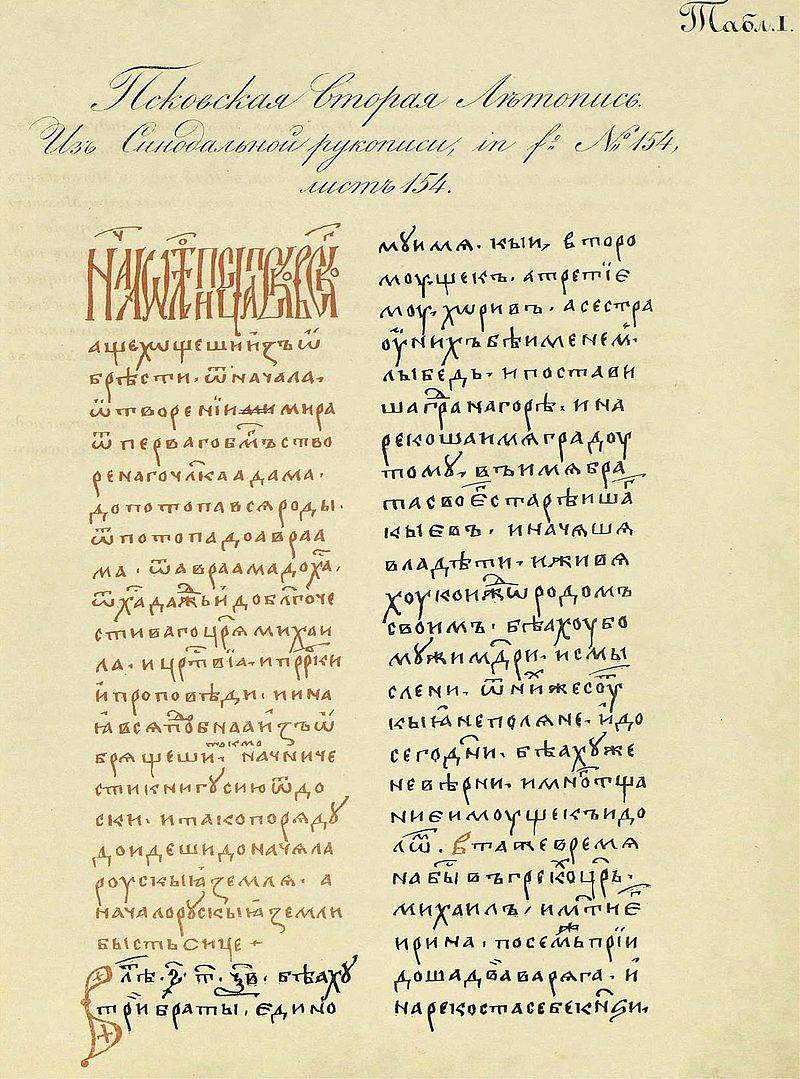

2-я Псковская летопись. Факсимильная копия первого листа «Синодального списка», датируемого концом XV века. Вступление псковского летописца и фрагмент «Начальной Летописи» – лето 6362 от сотворения мира, основание Киева. Синодальный список Псковской второй летописи, середина 1480-х годов – ПСРЛ, Т.5

Летописи содержат огромный материал. Это исторические факты, и примеры из библейской, а также античной истории и истории соседствовавшей с нами Византии, «жития» «повести», «слова», а также тексты агиографического характера, сказания, послания, и даже тексты документов. В частности, это международные договоры и различные правовые акты. Литературные произведения также весьма часто использовались в летописях, подменяя собой исторические источники. Так среди них нам известны: «Поучение Владимира Мономаха», «Сказание о Мамаевом побоище», «Хожение за три моря» купца Афанасия Никитина и др. Понятно, что взгляды летописцев не имели ничего общего с нашим сегодняшним взглядом на вещи. В них очень мало сведений об отношениях экономического характера, зато много внимания уделено деянием князей и царей, а также их окружению, деятельности церковных иерархов, и, разумеется, войнам. О простых людей так фактически ничего нет. Народ в летописях обычно «безмолвствует».

Лаврентьевская летопись, оборот 81-го листа. Часть поучения Владимира Мономаха с описанием его военных походов. Сайт Российской национальной библиотеки

Интересно, что у большинства известных нам русских летописей их названия носят условный характер, и не соответствуют их собственным названиям. Почему так получилось? Ну, конечно, не из-за происков каких-то мифических заговорщиков, а в ранний период их изучения, когда названия давались им в зависимости от их происхождения, мест хранения, и даже принадлежности какому-то лицу. Также условна и нумерация в наименовании некоторых летописей. Например, Новгородские первая — пятая, Софийские первая и вторая, Псковские первая — третья. Она никак не связана со временем их написания, увы, это так, а исключительно с порядком публикации или иными привходящими обстоятельствами. Да ведь если подумать, то при наличии 5000 документов по-другому просто не могло быть. Ввести все эти тонные документов в научный оборот это настоящий подвиг служения науке, который, кстати говоря, все еще продолжается.

Другим интересным фактом, характеризующим русские летописи, является их анонимность. Летописцы очень редко вписывали в текст какие-либо сведения о себе, а если и позволяли персонифицированные вольности, то лишь для того, чтобы подчеркнуть, что люди они простые, не книжные, то есть… «передавать все будут без прикрас. Все как есть!» С другой стороны, составители летописных текстов часто ссылаются в качестве источника информации на самих себя: «прииде сам и видел, и слышал», либо знакомых «самовидцев», которым, случалось, видеть и «полк Божий на воздусях», и разные другие подобные этому чудеса.

Интересно, что большая часть современных исследователей, связывает цели написания летописей с… борьбой за власть. Ведь в силу своей уникальности никакого влияния на общество они оказать не могли. Но это был документ, который могли читать князья и тем самым получать информационное преимущество над теми, кто… их не читал! В частности, об этом писали М. Д. Присёлков, а Д. С. Лихачёв, В. Г. Мирзоев и А. Ф. Килунов в свою очередь писали о том, что русское летописания имело образовательные задачи, что это своего рода публицистика, оформленная в виде исторического сочинения. Но этому взгляду противоречат погодные записи, так что существует и такое мнение, что летопись могла иметь функцию еще и юридического документа, поскольку фиксировала те правовые прецеденты, на которые затем ссылались, да-да, представители правящей династии. То есть ориентировались они уже тогда не столько на настоящее, но и на будущее.

А вот И. Н. Данилевский считал, что со второй половины XI века летописи приобрели функцию «книг жизни», и должны были фигурировать на Страшном суде как «доказательства» праведности или неправедности власть предержащих. На это, правда, косвенным образом, указывают и сообщения о знамениях, то есть стихийных явлениях, с помощью которых Бог выражает свое одобрение либо порицание происходящим событиям. В любом случае поскольку грамотность была уделом немногих, письменное слово имело куда большее значение по сравнению с устным не только в обыденной жизни, но также и перед Богом. Отсюда, кстати, и множественность летописей. Многие властители стремились иметь собственные летописи, чтобы… «оправдаться ими» на Божьем суде.

Очень важно подчеркнуть, что в основе всех летописей древнерусского периода лежит древнерусский извод церковнославянского языка, включающий, однако, множество заимствований из древнерусского разговорного языка и делового. Этим он отличаются от сугубо религиозных текстов. Но кроме этих двух стилистических особенностей в летописях имеются и значительные диалектические отличия. То есть характерные языковые особенности в лексике, фонетике, указывают нам на регион написания тех или иных летописных сочинений. Грамматика и синтаксис труднее поддаются локализации, но, тем не менее, и эти особенности речи фиксируются и помогают в атрибуции сочинений. А вот белорусско-литовские летописи написаны на западнорусском письменном языке, который тоже надо было знать, но который в центральных районах России был малоизвестен.

А теперь в свете этих фактов, давайте еще раз вернемся к злополучным немцам-фальсификатором, «переписавшим» все наши летописи. Оказывается, плохо говорившие на языке Ломоносова немцы, на самом деле до тонкостей знали семантику и морфологию и древнерусского, и церковнославянского языка, да к тому же еще и все местные диалектизмы. Это уже за гранью здравого смысла вообще, и говорит о полном невежестве тех, кто подобное утверждает.

Летописный сборник, названный Патриаршей или Никоновской летописью. ПСРЛ. Т. 9

Как проходило создание древних русских летописей рассмотрел А. А. Шахматов. По его мнению, в начале существовал Древнейший свод, который был составлен где-то около 1039 года в Киеве. Затем в 1073 году его продолжил и дополнил иеромонах Киево-Печерского монастыря Никон Печерский. На его основе появился Начальный свод с предполагаемым оригинальным названием — «Временьник, иже нарицаеться летописание Русьскых князь и земля Русьская…», а уже затем была написана и «Повесть временных лет», дополненная отрывками из византийских хроник и русско-византийскими договорами. Ну, а самая первая редакция «Повести…» за авторством монаха Киево-Печерского монастыря Нестора появилась около 1113 года. За ней последовала Сильвестровская или Вторая редакция, попавшая в Лаврентьевскую летопись. В 1118 году появилась Третья редакция, сохранившаяся в Ипатьевской летописи. Ну, а затем куда только отрывки из этих летописных сводов не вставляли.

Считается, что изначально погодные записи были очень короткими – «В лето… не бысть ничего». И в них отсутствовали какие бы то ни было сложные нарративные конструкции. Но со временем они дополнялись и изменялись в лучшую сторону. Например, в рассказе о Ледовом побоище Новгородской 1-й летописи младшего извода по сравнению с рассказом Новгородской 1-й летописи старшего извода внесено изменение, количество убитых немцев стало «500», а до того было «400»! Ну, явная работа Миллера и других немецких историков, направленная на умаление нашей славной истории!

Как здесь уже отмечалось, летописей много. Например, есть множество местных летописей XII—XIV веков, содержащие… события в самых различных мелких княжествах и отдельных землях. Крупнейшими центрами летописания являлись Новгород, Псков, а также Ростов, Тверь и Москва. Рождение и смерти князей, выборы посадников и тысяцких, битвы и походы, церковные уставления и смерти епископов, игуменов, строительство церквей и монастырей, недород, мор, удивительные явления природы – все попало в эти списки.

Теперь давайте поближе познакомимся с летописным материалом отдельных регионов. Начнем с киевских и галицко-волынских летописей. В Киеве летописи вели монахи Печерского и Выдубицкого монастырей, и при дворе правящего князя.

Именно в Выдубецком монастыре была написана и Киевская летопись, которая датируется 1198 годом. По мнению историка В. Т. Пашуто, киевское летописание продолжалось до 1238 года.

В Галиче и Владимире-Волынском летописание велось с XIII века велось дворах князей и местном епископате. В 1198 году они были объединены с Киевской летописью. Известны они и в составе Ипатьевской летописи.

Одна из летописей сопредельных княжеств. «Хроника Великого княжества Литовского и Жомойтского», первая половина XVI века. Библиотека университета Вильно

Самая ранняя новгородская летопись была создана между 1039 и 1042 годами и, возможно, это были выписки из Древнейшего свода. Затем около 1093 года был составлен и Новгородский свод, на основе более ранних текстов. Затем последовали новые дополнения, и так появился «Свод Всеволода». Летописание осуществлялось и при Новгородской архиепископской (владычной) кафедре) практически без перерывов до 1430-х годов, что привело к появлению Новгородской владычной летописи, на основе которой был составлен текст Новгородской первой летописи, которая известна нам в двух изводах, то есть – редакциях, которые принято называть «старшим» и «младшим». Старший извод – это пергаментный Синодальный список XIII—XIV веков, считается древнейшим из дошедших до наших дней списков наших русских летописей. А вот Младший извод имеется сразу в нескольких списках, причем наиболее ранние относятся к 1440-м годам.

Новгородская первая летопись. Одна часть рукописи — XIII в., другая — XIV в. Материалы: пергамент, чернила; почерк — устав, переплет (конец XVIII в.) — картон, кожа. Открыта на рассказе о Батыевом нашествии на Русь в 1237 г. ГИМ

Далее известны Карамзинская летопись, не только с новгородскими местными, но и общерусскими известиями, конца XV — начала XVI веков. Затем идет Новгородская четвертая летопись в двух редакциях, а также Новгородская пятая летопись, известная в списке конца XV века, и посвященная большей частью местным событиям.

Период с 1447—1469 годов в своем наиболее полном виде представлен в «Летописи Авраамки», первая часть которой закончена 1469 годом, и вторая, составленная в 1495 году. Хотя в 1478 году Новгородская республика и лишилась своей независимости, летописание в Новгороде продолжилось до XVI—XVII веков и даже позднее. Было составлено еще несколько летописей, а затем, в 1670—1680-е годы, оно было возрождено трудами патриарха Иоакима. К периоду 1690—1695 годов относится и Новгородская Забелинская летопись, изложение в ней доводится до 1679 года. Последняя Новгородская Погодинская летопись была составлена в 1680—1690-х годах. Интересно, что именно новгородские летописи конца XVII века от всех прочих отличаются систематическими ссылками на источники (вот даже как!) и определенной их критикой.

Продолжение следует…

Определение летописания как особого

вида исторических источников вызывает

довольно серьезные трудности. Прежде

всего это связано со сложным составом

летописей. Являясь сводами предшествующих

текстов, они могут включать хроникальные

записи событий за год (так называемые

погодные записи — термин явно неудачный,

но широко распространенный), документы

(международные договоры, частные и

публичные акты), самостоятельные

литературные произведения (различные

«повести», «слова», агиографические

материалы, сказания) или их фрагменты,

записи фольклорного материала. В то же

время начиная с работ А.А. Шахматова,

заложившего основы современного

летописеведения, каждый летописный

свод принято рассматривать как

самостоятельное цельное литературное

произведение, имеющее свой замысел,

структуру, идейную направленность.

Дополнительные сложности в терминологию

летописеведче-ских исследований вносит

обыденное употребление слов «летопись»

и «летописание». В древней Руси

летописанием могли называть,

например, новозаветную книгу Деяний

апостолов. Видимо, тогда под летописанием

понимали описание деяний как таковых,

а не обязательно точно датированные

записи о происходившем, расположенные

в хронологическом порядке. В современных

исторических и источниковедческих

исследованиях допускается также

использование этих терминов для

обозначения летописной традиции,

сложившейся на определенной территории

(галицко-волынское летописание,

летописание Москвы, летопись Твери,

новгородская летопись, ростовская

летопись и т. п.).

Традиционно летописями в широком

смысле называют исторические сочинения,

изложение в которых ведется строго по

годам и сопровождается хронографическими

(годовыми), часто календарными, а иногда

и хронометрическими (часовыми) датами.

По видовым признакам они близки

западноевропейским анналам (от лат.

annales libri — годовые сводки) и хроникам

(от греч. chranihos — относящийся ко времени).

В узком смысле слова летописями

принято называть реально дошедшие до

нас летописные тексты, сохранившиеся

в одном или нескольких сходных между

собой списках. Иногда небольшие по

объему летописи — чаще всего узкоместного

или хронологически ограниченного

характера — называют летописцами

(Рогожский летописец, Летописец начала

царств и т.п.). Впрочем, из-за неопределенности

понятия «небольшой (или, напротив,

большой) объем» их иногда могут

называть и летописями. Как правило же,

под летописью в исследованиях

подразумевается комплекс списков,

объединяемых в одну редакцию (скажем,

Лаврентьевская летопись, Ипатьевская

летопись). При этом считается, что в их

основе лежит общий предполагаемый

источник. Каждый список по-своему

передает предшествующий текст, в большей

или меньшей степени изменяя его (искажая

или, наоборот, исправляя).

Летописание велось на Руси с XI по XVII в.

Поздние русские летописи (XVI-XVII вв.)

существенно отличаются от летописей

предшествующего времени. Поэтому работа

с ними имеет свою специфику. В то время

летописание как особый жанр исторического

повествования угасало. Ему на смену

приходили иные виды исторических

источников: хронографы, Синопсис и т.

п. Период сосуществования этих видов

источников характеризуется своеобразным

размыванием видовых границ. Летописи

все больше приобретают черты

хронографического (точнее, граногра-фического)

изложения: повествование ведется по

«граням» — периодам правления царей

и великих князей. В свою очередь, поздние

хронографы могут включать в свой состав

летописные материалы (иногда целые

фрагменты летописей).

Еще в XIX в. было установлено, что практически

все сохранившиеся летописные тексты

являются компиляциями, сводами

предшествующих летописей. Согласно

Д.С. Лихачеву, «по отношению к летописи

свод более или менее гипотетический

памятник, т. е. памятник предполагаемый,

лежащий в основе его списков или других

предполагаемых же сводов»1.

Другими словами, свод — реконструкция

текста, легшего в основу всех летописных

списков данной редакции. Такой

предполагаемый исходный текст называется

протографом (от греч. protos первый + grapho

пишу). Иногда в основе текста списка

летописи лежит несколько протографов.

В таком случае принято говорить не о

редакции свода, а о редакции летописи

(редакции редакции). Историки и

литературоведы пришли к обоснованному

выводу, что зачастую существующие списки

представляют собой не просто своды, а

своды предшествующих летописных сводов.

Реконструкции текстов сводов — задача

сложная и трудоемкая (примерами могут

служить реконструкции Древнейшего

свода 1036/39 гг., Начального свода 1096/97

гг., I, II и III редакций Повести временных

лет, созданные А.А. Шахматовым; академическое

издание реконструкции текста Повести

временных лет, подготовленное Д.С.

Лихачевым). К ним прибегают для того,

чтобы прояснить состав и содержание

текста гипотетического свода. В основном

такие реконструкции имеют иллюстративное

значение. Вместе с тем известен случай

научной реконструкции М.Д. Присёлковым

Троицкой летописи, список которой погиб

во время московского пожара 1812 г.

Благодаря этой реконструкции Троицкий

список был вновь введен в научный оборот.

Реконструкции протографов допустимы,

как правило, на заключительной стадии

источниковедческого исследования,

поскольку позволяют конкретнее

представить результаты работы над

текстами летописных списков. Однако их

не принято использовать в качестве

исходного материала. В источниковедческой

практике исследователи в основном

пользуются реально дошедшими текстами

списков летописей. В случае необходимости

указываются разночтения того или другого

фрагмента текста, встречающиеся в иных

списках летописи этой редакции.

При работе с летописными материалами

следует помнить о неточности и условности

научной терминологии. Это связано, в

частности, с «отсутствием четких

границ и сложностью истории летописных

текстов», с «текучестью» летописных

текстов, допускающих «постепенные

переходы от текста к тексту без видимых

градаций памятников и редакций»2.

Следует различать, идет ли в исследовании

речь о летописи как об условной редакции

или о конкретном списке; не путать

реконструкции летописных протографов

с дошедшими до нас текстами списков и

т. д.

Уточнение летописеведческой терминологии

— одна из насущных задач летописного

источниковедения. До настоящего времени

«в изучении летописания употребление

терминов крайне неопределенно. Эта

неопределенность пока еще не только не

ослабевает, но растет. Предстоит ее

внимательное изучение в классических

работах по истории летописания (в первую

очередь в работах АЛ. Шахматова по

позднему летописанию), чтобы на основе

этого изучения в известной мере

стабилизировать терминологию». При

этом «всякое устранение неясности

терминологии должно основываться на

установлении самой этой неясности.

Невозможно условиться об употреблении

терминов, не выяснив прежде всего всех

оттенков их употребления в прошлом и

настоящем»3.

Одним из самых сложных в летописеведении

является понятие авторства. Ведь, как

уже отмечалось, почти все известные

летописи — результат работы нескольких

поколений летописцев. Уже поэтому само

представление об авторе (или составителе,

или редакторе) летописного текста

оказывается в значительной степени

условным. Каждый из них, прежде чем

приступить к описанию событий и процессов,

очевидцем или современником которых

он был, сначала переписывал один или

несколько предшествующих летописных

сводов, бывших в его распоряжении. Для

автора летописи критерием достоверности

его личных впечатлений было их соответствие

коллективному опыту общества. Отклонение

от такого социального стандарта

представлялось, видимо, как несущественное

(т. е. как не раскрывающее сущности

явления), а потому неистинное. В этом

отношении сама форма летописных сводов,

по замечанию Д.С. Лихачева, оказывалась

идеальным воплощением особого

исторического сознания их авторов.

По-иному обстояло дело, когда летописец

подходил к созданию оригинального,

«авторского» текста о современных

ему событиях, участником или очевидцем

которых он был либо о которых узнавал

от свидетелей. Здесь индивидуальный

опыт автора или его информаторов мог

вступать в противоречие с общественной

памятью. Однако этот явный парадокс

исчезал, когда в происходящем удавалось

различить черты высшего для христианского

сознания исторического опыта. Для

летописца Священная история — вневременная

и постоянно заново переживаемая в

реальных, «сегодняшних» событиях

ценность. Событие существенно для

летописца постольку, поскольку оно,

образно говоря, являлось со-Бытием.

Отсюда следовал и способ описания —

через прямое или опосредованное

цитирование авторитетных (чаще всего

сакральных) текстов. Аналогия с уже

известными событиями давала летописцу

типологию существенного. Именно поэтому

тексты источников, на которые опирался

летописец, являлись для него и его

современников семантическим фондом,

из которого оставалось выбрать готовые

клише для восприятия, описания и

одновременной оценки происходившего.

Судя по всему, индивидуальное творчество

затрагивало главным образом форму и в

гораздо меньшей степени содержание

летописного сообщения.

Работа с летописями начинается с чтения

и сличения всех списков данной редакции.

При этом фиксируются и объясняются все

разночтения. Следует помнить, что

разбивка на слова и расстановка знаков

препинания в публикациях летописей

-результат определенной интерпретации

текста исследователем (издателем). На

начальной стадии изучения летописей

исследователи исходили из того, что

встречающиеся в списках разночтения

являются следствием искажения исходного

текста при неоднократном переписывании.

Исходя из этого, например, А.Л. Шлецер

ставил задачу воссоздания «очищенного

Нестора». Попытка исправить накопившиеся

механические ошибки и переосмысления

летописного текста, однако, не увенчалась

успехом. В результате проделанной работы

сам А.Л. Шлецер убедился, что со временем

текст не только искажался, но и исправлялся

переписчиками и редакторами. Тем не

менее был доказан непервоначальный

вид, в котором до нас дошла Повесть

временных лет. Этим фактически был

поставлен вопрос о необходимости

реконструкции первоначального вида

летописного текста.

Осознание сводного, компилятивного

характера всех сохранившихся летописей

привело исследователей к выводу о том,

что принципиально возможна «расшивка»

сохранившихся летописных текстов на

тексты предшествующих сводов. Такая

задача была поставлена еще в середине

XIX в. Н.К. Бестужевым-Рюминым. Однако,

столкнувшись с тем, что реальные тексты

— «клубок текстов разного цвета и

качества», он не смог разработать

методику, которая позволяла бы выделить

отдельные «нити» и воссоздать

первоначальный вид предшествующих

текстов. Предложенный метод «расшивки»

летописных сводов на тексты, восходившие

к разным летописным центрам, не позволил

ему выполнить эту задачу. Однако уже на

этом этапе изучения летописей стало

ясно, что в сравнительно поздних их

списках XIV-XVI вв. довольно точно сохранились

тексты летописей предшествующих веков.

Было установлено, что каждый летописец

стремился максимально точно передать

текст предыдущего летописного свода,

который он использовал в своей работе.

Это давало достаточные основания, чтобы

продолжить работы по воссозданию текстов

летописей, не дошедших до нашего времени.

Накопленный опыт предшествующих

поколений исследователей древнерусского

летописания, а также использование

методов, разработанных зарубежными

источниковедами (в частности, при

изучении текстологии Священного

Писания), дали возможность в конце XIX в.

создать новую методику изучения

летописных текстов. Принципиально новые

подходы к анализу летописей применил

выдающийся литературовед и лингвист

А.А. Шахматов. Сопоставив все доступные

ему списки летописей, Шахматов выявил

разночтения и так называемые общие

места, присущие летописям. Анализ

обнаруженных разночтений, их классификация

дали возможность выявить списки, имеющие

совпадающие разночтения. Такая

предварительная работа позволила

исследователю сгруппировать списки по

редакциям и выдвинуть ряд взаимодополняющих

гипотез, объясняющих возникновение

разночтений. Предполагалось, что

разночтения, совпадающие в нескольких

списках, имеют общее происхождение, т.

е. восходят к общему протографу всех

этих списков. Сопоставление гипотетических

сводов позволило выявить ряд общих

черт, присущих некоторым из них. Так

были воссозданы предполагаемые исходные

тексты. При этом оказалось, что многие

фрагменты летописного изложения

заимствовались из очень ранних сводов,

что, в свою очередь, дало возможность

перейти к реконструкции древнейшего

русского летописания. Выводы А.А.

Шахматова получили полное подтверждение,

когда был найден Московский свод 1408 г.,

существование которого предсказал

великий ученый. В полном объеме путь,

который проделал А.А. Шахматов, стал

ясен лишь после публикации его учеником

М.Д. Присёлковым рабочих тетрадей своего

учителя4.

С тех пор вся история изучения летописания

делится на два периода: до-шахматовский

и современный. При этом считается, что

изучение истории каждой летописной

статьи в рамках данной летописи и

предшествующих ей сводов — до того

момента, когда она была включена в

летописный текст, исключает некритическое,

«потребительское» отношение к

летописному материалу. Непременным

условием научного изучения летописей

является установление личности самого

летописца, его политических, религиозных,

этических и прочих взглядов, симпатий

и антипатий, пристрастий и неприятий.

Одним из важнейших выводов А.А. Шахматова,

к которому он пришел в результате

систематического изучения летописных

сводов XIV-XVI вв., было заключение, что

«рукой летописца водили не отвлеченные

представления об истине, а мирские

страсти и политические интересы»5.

В советской историографии это положение

легло и основу изучения древнерусского

летописания.

Недостаток подхода, разработанного

Л.А. Шахматовым, заключается в том, что

критический анализ источника фактически

сводится к изучению истории его текста.

За пределами интересов исследователя

остается большой комплекс проблем,

связанных с историей значений и смыслов,

бытовавших в период создания того или

иного летописного свода. Соответственно

зачастую игнорируется та образная

система, которую использовал летописец

и которую хорошо понимали его читатели.

Результатом такого подхода становится

некритическое восприятие информации,

заключенной в подлинном, с точки зрения

историка, тексте летописной статьи. Тем

самым проблема достоверности текста

подменяется проблемой его подлинности.

С этим связан «наивно-исторический»

подход к восприятию летописных сведений,

их буквальное повторение в исторических

исследованиях. Когда современный

исследователь берет в руки древнерусскую

летопись, перед ним неизбежно должен

встать вопрос: насколько адекватно он

может воспринимать текст, созданный

тысячелетие назад? Естественно, чтобы

понять любое информационное сообщение,

необходимо знать язык, на котором оно

передается. Все, однако, не так просто,

как может показаться па первый взгляд.

Прежде всего нельзя быть уверенным, что

лингвистам удалось зафиксировать все

значения (с учетом временных изменений)

всех слов, встречающихся в древнерусских

источниках, Предположим, однако, что

все основные значения слов выявлены и

зафиксированы, а исследователь правильно

выбрал из них наиболее близкие «своему»

тексту. Этого еще недостаточно, чтобы

считать, будто текст понят. Существует

поистине неисчерпаемое число индивидуальных

смыслов, «окружающих» найденные

общепринятые значения. В таких

лексико-семантических полях и формируются

образы, которые пытается донести до нас

автор текста. Метафорические описания

этих образов и их взаимодействий

составляют собственно изучаемый текст,

Проблема «лишь» в том, чтобы понять

их смысл (точнее, смыслы). Поэтому

историка, как правило, не может

удовлетворить буквальный, лингвистически

точный перевод текста сам по себе. Он

не более чем одно из вспомогательных

средств для уяснения исторического

смысла источника. Дословные переводы,

выполненные профессиональными лингвистами

с соблюдением всех норм «русского

средневекового языка (и в этом их

заслуга), в результате дают мало понятный

текст, ибо смысл той исторической,

жизненной ситуации, которая обрисована

в источнике, от них ускользает»6.

Между тем без специального изучения

семантики лексем (далее, на первый

взгляд, знакомых исследователю), принятой

в момент создания летописи, толкование

ее текста затруднено: слова со временем

претерпевают в лоне языка сложные

специфические изменения. Ситуация

осложняется тем, что филологи-русисты

традиционно обращали недостаточно

внимания на анализ подобных изменений.

Перед нами — типичная герменевтическая

ситуация: непонимание «темного места»

в источнике (а часто таким «темным

местом» может быть весь текст источника)

сопрягается с кризисом доверия к прежним

способам истолкования языковых фактов.

Обозначить пути, которые позволят

преодолеть ее, истолковать текст возможно

близко к смыслу, вложенному в него

автором, найти слово, «которое

принадлежит самой вещи, так что сама

вещь обретает голос в этом слове»7,

— основная цель, которую должен ставить

перед собой автор исследования. В

подавляющем большинстве случаев историк

или литературовед исходит из неявной

предпосылки, будто психологические

механизмы остаются неизменными на

протяжении веков. «Иногда презумпция

тождества мышления летописца и

исследователя высказывается открыто.

Так, говоря о стимулах возникновения

новых жанров древнерусской литературы,

Д.С. Лихачев отмечает, что их не следует

связывать с особенностями мышления

создателей этих жанров. «Мне

представляется, — пишет он по этому

поводу, — что постановка вопроса об

особом характере средневекового мышления

вообще неправомерна: мышление у человека

во все века было в целом тем же»8.

Подобная точка зрения почти на столетие

отстает от современного уровня развития

исторической психологии. Еще в первые

десятилетия XX в. психологи, этнографы

и антропологи (прежде всего Л. Леви-Брюль,

а также его последователи и даже часть

критиков) пришли к выводу, что

психологические механизмы человека

представляют собой исторически изменчивую

величину. Причем эти изменения не

сводятся к количественному накоплению

единиц мышления. Речь идет о качественном

преобразовании самих мыслительных

процессов. В частности, установлено,

что индивидуальное мышление, так

называемый здравый смысл, по мере

развития общества постепенно освобождается

от коллективных представлений, другими

словами, мышление индивидуализируется.

При этом коллективные представления

на ранних этапах развития общества

существенно отличаются от современных

идей и понятий и не могут отождествляться

с ними. Для предшествующих обществ

характерна пера в силы, влияния, действия,

неприметные, неощутимые для чувств, но

тем не менее реальные. Такая вера может

не иметь, с современной точки зрения,

логических черт и свойств, но ощущаться

вполне логичной для своего времени. По

словам Л. Леви-Брюля, «первобытное

мышление обращает внимание исключительно

на мистические причины, действие которых

оно чувствует повсюду»9.

Важнейшее средство, при помощи которого

человек мыслит и — главное — излагает

свои мысли — язык. Наверное, поэтому

психологи напрямую связывают развитие

мышления с развитием языка. Сначала

слови предельно конкретны, употребляются

преимущественно в качестве имен

собственных. На втором этапе развития

языка словами обозначаются целые классы

явлений. В дальнейшем же слово превращается

в орудие или средство выработки понятий

и тем самым терминологизируется.

Древнерусские летописные тексты, судя

по всему, могут быть с полным основанием

отнесены ко второму из названных этапов

развития языка. Описания в них еще

нетерминологичны, но уже позволяют

типологизировать происходящее. Однако

степень обобщенности летописных описаний

меньше, чем в привычных для нас текстах;

они намного более конкретны, нежели

современные «протокольные» записи.

Конкретизация достигается, в частности,

опосредованным присвоением описываемым

людям, действиям, событиям дополнительных,

так сказать уточняющих, имен путем

использования в описаниях «цитат»

(чаще всего косвенных) из авторитетных

и — предположительно — хорошо известных

потенциальному читателю текстов (как

правило, сакральных).

Следовательно, не только наш образ мира

принципиально отличается от образа

мира летописца, но и способы описания

их различны. Понимание этого неизбежно

ставит проблему соотнесения не только

самих imagia mundorum, но и того, как они

отображаются в источнике. Большая

подчиненность индивидуальных представлений

летописца и самого текста «коллективному

бессознательному» заставляет в

качестве первоочередной, вспомогательной

задачи понимания ставить проблему

воссоздания «жизненного мира»

древней Руси в современных нам категориях

и понятиях. Такая реконструкция неизбежно

должна предшествовать попыткам понять

летописный текст, а тем более описаниям

исторического процесса как такового.

Ввиду расхождения понятийно-категориального

аппарата, в котором мы фиксируем наши

представления о внешнем и внутреннем

мире, с представлениями, бытовавшими

несколько столетий назад, она может

осуществляться лишь на конвенциональном,

метафорическом уровне. Само такое

описание, опирающееся на двойную

рефлексию, может быть лишь более или

менее приближенным образом, в чем-то

обязательно упрощенной моделью и никогда

не сольется с «тем» миром.

Дополнительные сложности адекватного

(насколько это вообще возможно) понимания

древнерусских произведений связаны с

тем, что в отечественной книжности

отсутствовали богословские, схоластические

традиции. Здесь «говорящее»

интеллектуальное меньшинство (не

имевшее, правда, университетского

образования) во многом напоминает

западноевропейское «молчаливое

большинство». Впечатление о его

мировосприятии молено составить в

основном по косвенным данным и по едва

ли не случайным проговоркам. Возникает

некоторый порочный круг в изучении

древнерусских летописей (в изучении

западноевропейских источников подобная

проблема тоже, видимо, существует, но

не приобретает такой остроты). С одной

стороны, правильно попять содержание

летописной информации можно лишь после

уяснения общего смысла летописи. С

другой, понять цель создания летописного

источника, его социальные функции и

основную идею молено, только выяснив,

о чем, собственно, говорит его автор (а

в явной форме он в этом признаваться

чаще всего не хочет).

Летописец, беседующий с нами, оказывается

в положении, когда исходные метафоры

подвергаются таким деформациям и

метаморфозам, что ассоциативные ряды,

рождающиеся в головах исследователей,

уводят их мысли сплошь и рядом совсем

не туда, куда собирался направлять автор

(составитель, редактор) летописи. В

лучшем случае исходный и конечный образы

связаны каким-то внешним сходством

(правда, часто по типу: Богородица — Мать

Сыра-Земля). При этом почти невозможно

установить, насколько далеки или близки

транслируемый образ и воспринимаемый

фантом: для этого в подавляющем большинстве

случаев отсутствуют объективные критерии

сравнения.

Древнерусские летописные тексты не так

элементарны, как может показаться при

первом приближении. Летописец часто

описывает событие столь «примитивно»,

что у современного читателя может

сложиться (и зачастую складывается)

впечатление, будто его собеседник «умом

прост и некнижен»; кажется, он —

непосредственный очевидец про исходящего,

бесхитростно описывающий только что

увиденное. Иногда современный ученый

воспринимает летопись так: «Летописец

и не пробует понять, что он пишет и

переписывает, и, похоже, одержим одной

мыслью -записывать все, как есть». При

этом подчеркивается: «цель летописца

не в том, чтобы изложить все последовательно,

а изложить все, ничем не жертвуя».

Якобы именно поэтому «летописец

внимателен ко всякому событию, коль

скоро то произошло. Фиксируются даже

годы, когда «ничего не было»: «Бысть

тишина»» 10.

Часто на таком ощущении «эффекта

присутствия автоpa» базируются

датировки этапов развития летописных

сводов, делаются далеко идущие выводы

об участии в летописании тех или иных

лиц, строятся предположения о политической

ориентации летописцев.

Стоит, однако, взглянуть на летописное

изложение чуть пристальнее — и «очевидец»

исчезает. Ему на смену приходит весьма

начитанный книжник, мастерски подбирающий

из множества известных ему произведений

«куски драгоценной смальты»

(Д.С.Лихачев), которые он складывает в

единое по замыслу и грандиозное по

масштабу мозаичное полотно летописи;

Вот один из множества примеров такого

рода:

Повесть временных лет

1. Володимер <…> помысли создати

церковь Пресвятыя Богородица <…> И

наченщю же здати, и яко сконча зижа,

украси ю иконами (с. 54)*.

2. Володимер видев церковь свершену,

вшед в ню и помолися Богу, глаголя:

«Господи, Боже! <…> Призри на церковь

Твою си, юже создах, недостойный раб

Твой, въ имя рожьшая Тя Матере Присиодевыя

Богородица. Аже кто помолиться в церкви

сей, то услыши молитву его молитвы ради

Пречистый Богородица» (с. 55).

3. …Володимер… постави церковь, и створи

праздник велик <…> Праздновав князь

дний 8, и възвращашеться Кыеву <…> и

ту пакы сотворяше праздник велик, сзывая

бещисленое множество народа. Видя же

люди хрестьяиы суща, радовашеся душею

и телом (с. 56).

Третья книга Царств

1. И вот, я [Соломон] намерен по строить

дом имени Господа, Бога моего <…> И

построил он храм и кончил его, и обшил

храм кедровыми досками (3 Цар. 5.5; 6.9).

2. Так совершена вся работа, которую

производил царь Соломон для храма

Господа <…> И стал Соломой пред

жертвенником Господним <…> и сказал;

Господи, Боже Израилев! <…> Небо и

небо небес не вмещают тебя, тем менее

сей храм, который я построил имени

Твоему. Но призри на молитву раба Твоего

<…> услышь молитву, которою будет

молиться раб Твой на месте сем (3 Цар.

7.51; 8.22-30)

3. И сделал Соломон в это время праздник,

и весь Израиль с ним <…> — семь дней

и еще семь дней, четырнадцать дней. В

восьмый день Соломон отпустил народ. И

благославили царя, и пошли в шатры свои,

радуясь и веселясь в сердце о всем

добром, что сделал Господь (3 Цар. 8.65-66).

* Здесь и далее ссылки на Повесть временных

лет даются по изданию: Повесть временных

лет / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц 2-е

изд., испр. и доп. СПб., 1996.

Этого примера достаточно, чтобы убедиться,

насколько «современным» и «простым»

может стать под пером летописца текст,

скомпилированный из фрагментов

произведений, созданных за несколько

сотен лет до того по совершенно другому

поводу. Отсутствие прямых текстуальных

совпадений — вряд ли сколько-нибудь

веское основание для отрицания близости

приведенных текстов. Здесь, видимо, речь

должна идти о принципиально ином уровне

текстологических параллелей, доказательство

которых должно быть достаточно строгим,

хотя и не основывающимся на буквальных

повторах.

В специальной литературе уже давно был

подвергнут критике так называемый

ассоцианизм. Сторонники этого направления

вслед за Тайлором и Спенсером полагают,

что «основным законом психологии

является закон ассоциации, т. е. связи,

устанавливаемой между элементами нашего

опыта на основе их смежности или

сходства», а потому «законы

человеческого духа… во все времена и

на всем земном шаре одни и те же»11.

Позиции ассоцианизма в литературе по

летописеведению по сей день почти не

поколебались. Исследователи продолжают

пытаться заставить летописца говорить

на незнакомом ему языке — несущественно,

на каком: веберовском, тойнбианском,

марксистском или каком-либо ином. Из-за

подобного подхода они теряют основную

часть информации, которой просто не

замечают, считая ее чем-то вроде

«орнаментальных заставок», а не

текстом как таковым.

Так, один из ведущих специалистов по

изучению древнерусского летописания

Д.С. Лихачев считает, что «летописец…

только внешне присоединял свои религиозные

толкования тех или иных событий к

деловому и в общем довольно реалистическому

рассказу», в этом просто «сказывался…

средневековый «этикет» писательского

ремесла». Из этого делается общий

вывод: «религиозные воззрения, таким

образом, не пронизывали собою всего

летописного изложения». Поскольку

же, по словам Д.С. Лихачева, «провиденциализм…

не является для него (летописца. -И. Д.)

следствием особенностей его мышления»,

становится очевидным, что «отвлеченные

построения христианской мысли»,

которые встречаются в летописных сводах,

нельзя толком использовать даже для

изучения мировоззрения автора той или

иной записи. Ведь «свой провиденциализм

летописец в значительной мерс получает

в готовом виде, а не доходит до него

сам»12.

Главное, однако, в другом. В результате

такого подхода исследователь чаще всего

не понимает даже того, что берет из

летописного текста. Понимание довольно

сложного и многоуровневого текста

сводится таким путем исключительно к

буквальным значениям. Сам текст

адаптируется (часто в виде научного

перевода или реконструкции) к возможностям

понимания современного исследователя.

Естественно, не следует думать, что

адекватное восприятие древнерусских

летописей и средневековых текстов

вообще принципиально невозможно, однако

это потребует от исследователя

дополнительных усилий.

Уже сама калибровка вопросов, определяющих

и фиксирующих уровень достигнутого

между летописцем и историком

взаимопонимания, — первый шаг в разрешении

остающегося не(до)понимания. Успешность

сокращения психолого-культурного

пространства, разделяющего «собеседников»,

во многом будет зависеть от того,

насколько точно сформулированы эти

вопросы, какую часть полей взаимодействия

исследователя и текста они охватывают.

Их обсуждение — необходимый важный этап

в выработке путей освоения летописных

(и прочих древнерусских) текстов.

Понимание информации, заключенной в

письменном источнике, прежде всего

зависит от того, насколько точно определил

исследователь цель его создания. И это

понятно: содержание и форма текста

напрямую связаны с тем, для чего он

создан. Замысел — основной фильтр. Сквозь

него автор (летописец) «просеивает»

всю информацию, которую он получает

извне. Этот замысел определяет набор и

порядок изложения известий в летописи,

Более того, от него в значительной

степени зависит внешняя форма изложения,

поскольку автор (составитель, редактор)

ориентируется на определенные литературные

параллели. При этом «литературный

этикет» превращается из чисто

«внешнего» приема изложения в

важный элемент проявления содержания

(если литературоведов интересует

преимущественно психологии литературной

формы, то историка — психология содержания

текста).

Таким образом, найденный замысел должен

позволить непротиворечиво объяснить:

1) причины, побуждавшие создавать новые

своды и продолжать начатое когда-то

изложение; 2) структуру летописного

повествования; 3) отбор материала,

подлежащего изложению; 4) форму его

подачи; 5) подбор источников, на которые

опирался летописец.

Путь выявления замысла — обратный: по

анализу содержания текстов, на которые

опирался летописец (и общих идей

произведений, которые он брал, за основу

изложения), по литературным формам,

встречающимся в летописи, следует

восстановить актуальное для летописца

и его потенциальных читателей содержание

летописных сообщений, свода в целом, а

уже на этом основании пытаться вычленить

базовую идею, вызвавшую к жизни данное

произведение.

1.1.1. Летописи как исторический источник и методы их изучения

Определение летописания как особого вида исторических источников вызывает серьезные трудности. Прежде всего это связано со сложным составом летописей. Будучи сводами предшествующих текстов, они могут включать ежегодные хроникальные записи, документы (международные договоры, частные и публичные акты), самостоятельные литературные произведения (повести, слова, агиографические материалы, сказания) или их фрагменты, записи фольклорного материала. В то же время каждый летописный свод принято рассматривать как цельное произведение, имеющее свой замысел, структуру, идейную направленность.

Дополнительные сложности вносит обыденное употребление слов «летопись» и «летописание». В Древней Руси под летописанием понимали повествования, расположенные в хронологическом порядке, но не обязательно точно датированные. В современных исследованиях так иногда называют местную летописную традицию (галицко-волынское летописание, летописание Москвы, летопись Твери, новгородская летопись, ростовская летопись и т. п.).

В широком смысле слова летописями называют исторические сочинения, изложение в которых ведется строго по годам и сопровождается хронографическими (годовыми), часто календарными, а иногда и хронометрическими (часовыми) датами. По видовым признакам они близки западноевропейским анналам (от лат. annales libri – «годовые сводки») и хроникам (от греч. chronikos – «относящийся ко времени»). В узком смысле летописями принято называть реально дошедшие до нас летописные тексты, сохранившиеся в одном или нескольких сходных между собой списках. Иногда небольшие по объему летописи – чаще всего сугубо местные или хронологически ограниченные – называют летописцами (Рогожский летописец, «Летописец начала царства» и т. п.). Впрочем, их могут называть и летописями. В источниковедческих исследованиях под летописью (Лаврентьевская летопись, Ипатьевская летопись) обычно подразумевается комплекс списков, объединяемых в одну редакцию и имеющих общий исходный текст.

Летописание велось на Руси с XI в. по XVII в. Поздние русские летописи (XVI–XVII вв.) существенно отличаются от летописей предшествующих веков. В это время летописание как особый жанр исторического повествования угасает. Ему на смену приходят иные виды исторических источников: хронографы (точнее, гранографы), синопсис и т. п. При этом летописи все больше приобретают хронографические черты: повествование ведется по «граням» – периодам правления царей и великих князей. Поздние хронографы могут включать в свой состав летописные материалы.

Еще в XIX в. было установлено, что почти все летописи представляют собой своды и своды сводов предшествующих летописных текстов. В современной специальной литературе под сводом понимают реконструкцию текста, легшего в основу всех летописных списков данной редакции. Такой гипотетический исходный текст называют протографом (от греч. protos – «первый» и grapho – «пишу»). Иногда в основе текста списка летописи лежат несколько протографов. В таком случае принято говорить не о редакции свода, а о редакции летописи (редакции редакции).

Реконструкции текстов сводов – задача сложная и трудоемкая. К ним прибегают, чтобы прояснить состав и содержание текста гипотетического свода. Такие реконструкции имеют преимущественно иллюстративное значение. Реконструкции протографов допустимы, как правило, на заключительной стадии источниковедческого исследования, поскольку позволяют конкретнее представить результаты работы над текстами летописных списков. Однако их не принято использовать в качестве исходного материала. Своеобразным исключением выступает научная реконструкция М. Д. Приселковым Троицкой летописи, список которой погиб во время московского пожара 1812 г. Благодаря этой реконструкции Троицкий список был вновь введен в научный оборот.

В источниковедческой практике пользуются в основном реально дошедшими текстами списков летописей. В случае необходимости указываются разночтения, встречающиеся в иных списках летописи этой редакции.

При работе с летописными материалами следует помнить о неточности и условности научной терминологии. Поэтому необходимо различать, когда речь идет о летописи как условной редакции, а когда – о конкретном списке, не путать реконструкции летописных протографов с дошедшими до нас текстами списков и т. д.

Одно из самых сложных в летописеведении – понятие авторства. Практически каждая из известных летописей – результат работы нескольких поколений летописцев. Уже поэтому само представление об авторе (или составителе, или редакторе) летописного текста оказывается в значительной степени условным. Каждый из них, прежде чем приступить к описанию событий и процессов, очевидцем или современником которых он был, переписывал один или несколько предшествующих летописных сводов, бывших в его распоряжении. Когда же летописец подходил к созданию оригинального, авторского текста о современных ему событиях, участником или очевидцем которых он был либо о которых узнавал от свидетелей, он руководствовался высшим для христианского сознания историческим опытом, пытаясь различить в происходящем отображение Священной истории – вневременной и постоянно заново переживаемой в реальных событиях настоящего. Отсюда следовал и способ описания – через прямое или опосредованное цитирование сакральных текстов. Тексты источников, на которые опирался летописец, служили для него и его современников семантическим фондом, из которого выбирались готовые клише для описания и оценки происходящего.

Работа с летописями начинается с чтения и сличения всех списков данной редакции. При этом фиксируются и объясняются разночтения между ними. Следует помнить, что разбивка на слова и расстановка знаков препинания в публикациях летописей – результат определенной интерпретации текста исследователем (издателем).

Изучение истории летописного свода в целом и каждой летописной статьи – в рамках данной летописи и предшествующих ей сводов, до того момента, когда статья вошла в летописный текст, – исключает некритическое, потребительское отношение к летописному материалу.

Следующее важное условие научного изучения летописей – установление личности летописца, его политических, религиозных, этнических и прочих взглядов, симпатий и антипатий, пристрастий и неприятий.

Критический анализ источника должен также предусматривать историю бытовавших в тот период, когда создавался летописный свод, значений и смыслов образной системы, которая использовалась летописцем и хорошо понималась его читателями. Без этого восприятие информации, заключенной в подлинном тексте летописной статьи, становится некритическим, а проблема достоверности текста подменяется проблемой его подлинности. С этим связан так называемый наивно-исторический подход к восприятию летописных сведений, буквальное их повторение в исторических исследованиях.

Естественно, чтобы понять любое информационное сообщение, необходимо знать язык, на котором оно передается. Но этого еще недостаточно, чтобы считать, что текст понят. Историка не может удовлетворить буквальный, лингвистически точный перевод текста сам по себе. Он представляет собой лишь одно из вспомогательных средств для уяснения исторического смысла источника.