- Главная

- ЕГЭ. Человек

- Первый — последний

- Либеральные партии в России на рубеже веков.

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

Либеральные партии в России на рубеже веков.

ЕГЭ. История России.

Теория по кодификатору.

2.2.5. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России

на рубеже веков.

Либеральные партии в России на рубеже веков.

Период существования, лидеры, социальный состав, идейная основа, цели, партийные издания.

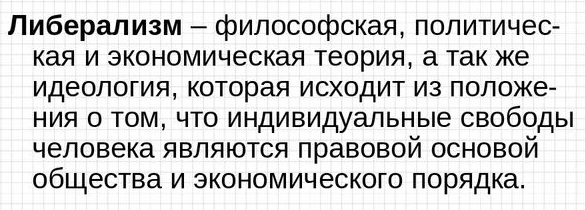

Либерализм — (от лат. liberalis — «свободный») — идеология, отстаивающая жизненно необходимый минимум прав личности, непременно включающий в себя право на жизнь, свободу, справедливое судебное разбирательство и частную собственность

Одним из лидеров либерального движения начала XX века был Пётр Струве.

Взгляды П. Струве:

- государственность и нация в равной степени берут начало от народного единства (политического и духовного);

- роль интеллигенции состоит не только в агитации среди народа, но и в воспитании из народа ответственных избирателей.

Статья П. Струве: «Интеллигенция и революция», опубликована в сборнике «Вехи» в 1909 г.

Н. Бердяев, философ.

В статье «Философская истина и интеллигентская правда», опубликованной в сборнике «Вехи» в 1909 г., он подверг критике основную массу интеллигенции за чрезмерное увлечение идеями социализма в ущерб либерализму.

Социальный либерализм (социал-либерализм) — разновидность либерализма, выступающая за вмешательство государства в экономические процессы. В политическом спектре обычно находится правее социал-демократии.

Из истории создания либеральных партий.

- 1899 г.- создание кружка “Беседа”, объединившего руководителей земского либерального движения — братьев Павла и Петра Долгоруковых, Шипова, Стаховича, Хомякова и др. Они действовали в тесном контакте с интеллигенций — публицистами и учеными, юристами, экономистами, историками, такими, как: Милюков, Набоков, Струве.

- 1904 г . — либеральные земцы и интеллигенция объединяются в одну организацию — “Союз освобождения”.

- Общим для всех либеральных деятелей было неприятие революционных средств; они надеялись добиться преобразования России мирным путем.

- Либеральные партии появились в России после издания Манифеста 17 октября 1905 года,их социальной базой стали интеллигенция и либеральные земские деятели

- У истоков партий стояли историк П. Н. Милюков, экономист П.Б. Струве, князь Г. Е. Львов, ученый В. И. Вернадский.

Общие цели либеральных партий:

· установление в России конституционного строя;

· разделение властей;

· ответственность правительства перед парламентом;

· всеобщее избирательное право

· единая и неделимая Россия,

· автономия Финляндии и Польши,

· предоставление народам культурно-национальной автономии;

· утверждение гражданских и политических прав и свобод;

· приоритет реформаторского пути развития над революционным;

· решение аграрного вопроса за счет передачи крестьянам государственных, церковных земель и части помещичьей земли, отчужденной (конфискованной) на условиях «справедливой оценки» земли (денежная компенсация);

· введение 8-часового рабочего дня, улучшение жизни рабочих.

Социальная база: интеллигенция и либеральные земские деятели.

Методы:

· неприятие революционных средств;

· надежда добиться преобразования России мирным путем.

Прекратили существование после Октябрьской революции 1917 г.

ПАРТИИ:

· Конституционно-демократическая партия («Партия Народной Свободы», кадеты)- либеральная центристская партия.

· «Союз 17 октября» (октябристы) — умеренно-либеральное крыло.

· «Прогрессивная партия» — левое крыло.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Сегодня по телевидению и вообще в Интернете многие говорят: «Вот они либералы, либерально настроенные граждане….» Также современных либералов называют и похлеще: «либер@стами», либероидами и пр. Чем же так не угодили эти либералы всем, кто их хает? Что такое либерализм? Сейчас объясним простыми словами, а заодно определим, стоит ли так ругать современных либералов и за что.

История либерализма

Либерализм является идеологией — системой идей об устройстве общества и государства. Само слово происходит от слова Libertas (лат .) — что означает свобода. Какое отношение он имеет к свободе сейчас выясним.

Итак, представьте себе суровое средневековье. Вы — ремесленник в европейском средневековом городе: кожевенник, или вообще мясник. Ваш город находится во владениях феодала: графстве, баронстве или герцогстве. И город каждый месяц платит ему ренту за то, что находится на его земле. Захотел, предположим феодал ввести новый налог — к примеру на воздух. И введет. И никуда горожане не денутся — будут платить.

Разумеется, были города, которые выкупались на свободу и сами уже устанавливали у себя более-менее справедливое налогообложение. Но то были крайне богатые города. А ваш — такой средний город — не может позволить себе такую роскошь.

Если ваш сын захочет стать врачом или священником, то это будет просто невозможно. Потому что государственный закон определяет жизнь каждого сословия. Он только может заниматься тем делом, которым занимаетесь вы — быть мясником. И когда налоговое бремя разорит город, тогда, наверное, он поднимется и свергнет власть феодала. Но королевские войска, или войска феодала, рангом повыше — придут и покарают такой бунтующий город.

К исходу Средневековья такой порядок вещей надоел в первую очередь горожанам: ремесленникам, торговцам, — словом тем, кто реально зарабатывает своим тяжким трудом. И Европу охватили буржуазные революции: когда буржуазия стала диктовать свои условия. В 1649 году революция в Англии, в 1789 — во Франции…. А какие интересы и буржуазии?

Определение либерализма

Либерализм — это идеология, ключевыми элементами которой являются: свобода личности,идея общественного блага, гарантия правового и политического равенства. Это и нужно буржуазии. Свобода: если человек хочет заниматься бизнесом — пусть занимается тем, чем хочет — это его право. Главное, чтобы он не причинял вред другим людям и не посягал на их свободу.

Равенство — очень важная идея. Конечно, все люди не равны: по своему интеллекту, усидчивости, физическим данным. Но! Речь идет о равных возможностях: если человек захочет сделать что-то, никто не вправе ему помешать на основании расовых, социальных или иных других предрассудков. В идеале любой человек может выбиться в люди, «подняться» при усердном труде. Разумеется подниматься будут не все, ведь не все могут и хотят долго и упорно усердно работать!

Общее благо: означает разумное устройство общества. Где государство гарантирует права и свободы личности, защищает эту личность от всевозможных угроз. Государство также защищает правила жизни в обществе: контролирует соблюдение законов.

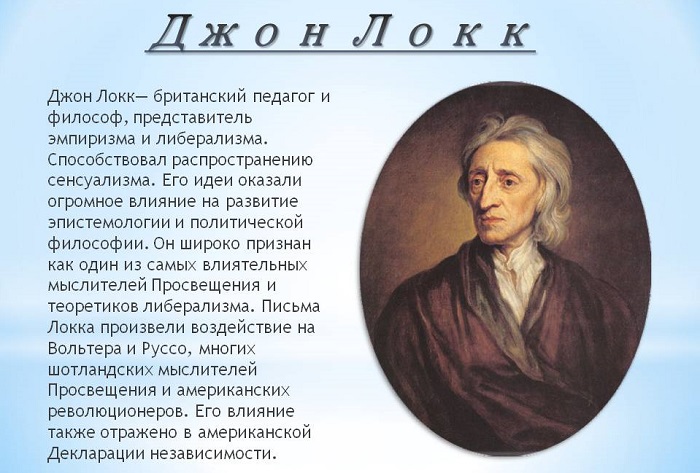

Еще очень важное основание либерализма: идея естественных прав. Идею эту развили английские мыслители Джон Локк и Томас Гоббс. Заключается она в том, что человеку от рождения присущи три права: право на жизнь, на частную собственность и на стремление к счастью.

Никто не вправе отбирать жизнь у человека, разве что государство и только по закону. Право частной собственности было детально разобрано в этой статье. Стремление к счастью означает ту же свободу действий, само собой в рамках закона.

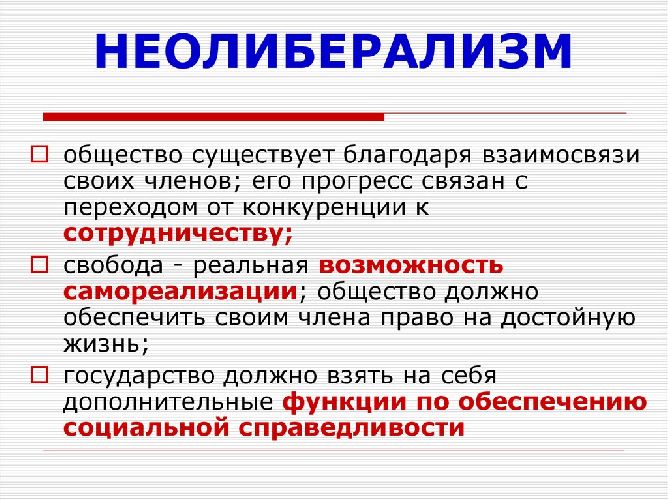

Классический либерализм приказал долго жить в 1929 году, когда в США возник кризис в результате которого обанкротились десятки тысяч банков, умерли миллионы человек от голода и все такое прочее. Сегодня мы говорим о неолиберализме. То есть под влиянием разных факторов либерализм изменился: трансформировался в неолиберализм.

Что такое неолиберализм, мы детально разбираем на моих курсах подготовки к экзаменам.

Почему же либералы сегодня в России такие «плохие», что их все ругают? Дело в том, что люди, называющие себя либералами отстаивают не столько идеологию либерализма, сколько ту идею, что Европа и США — самые лучшие страны и что именно на них нужно ориентироваться: войти в ЕвроСоюз, НАТО, — словом прогнуться под Запад. При этом, если ты говоришь, что ты не считаешь это правильным, они тебе доказывают, что ты вообще не прав. То есть заведомо нарушают твое право на ту же свободу слова, свобода мнения, позиции.

Зачем нам Европа, если у них кризисная экономика? Ведь все кризисы начинаются именно на Западе. Посмотрите на страны, вошедшие в ЕвроСоюз: Греция, Румыния. Румыны теперь ездят чистить немецкие унитазы в Германию — они же не могут работать на своих автобусных заводах — их же закрыли из-за того, что автобусные поставки делает Германия. А Греция — несколько лет в Евросоюзе довело эту страну до финансового коллапса, даже не кризиса — коллапса.

Глядя на все это — поневоле задумаешься, а зачем нам в ЕС? Чтобы у нас разрушили хотя бы, что еще как-то где-то работает? Поэтому если я бы и называл современных российских «либералов» (тех людей, которые выступают за безоглядную евроинтеграцию), либералами, то только через кавычки.

В заключении привожу расхожую шутку. На вопрос: «Надо валить?» патриот отвечает «Кого?», а либерал «Куда?» 🙂

Надеюсь, Вы получили исчерпывающий ответ на вопрос «Что такое либерализм», ставьте лайки, пишите в комментах обо всем этом.

С уважением, Андрей Пучков

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

История либерализма и либеральной идеологии

Слово «либерализм» как термин для обозначения политической доктрины появился только в XIX в. Термин прежде всего связан со словом «свобода», а слово «свобода» происходит от латинского liber, что означает «свободный».

Либеральные идеи намного старше либерализма. Первым современным государством, основанным на либеральных принципах, без наследственной аристократии, были США. Их Декларация независимости гласила, что «все люди равны», что есть незыблемые законы и естественные права:

- на жизнь;

- на свободу;

- на счастье.

Либеральные идеи возникали у многих античных мыслителей (например, у Марка Аврелия), но большинство историков видят истоки политического либерализма в ответах на европейские (особенно французские) религиозные войны и революции XVI-XVII вв.

Фактическое начало либерализма – это эпоха Просвещения, когда была поставлена под сомнение форма традиционных социальных институтов, что привело к революционным движениям и политическим изменениям в Европе и Америке. Реформы, постулированные либералами, включали:

- отмену феодального строя;

- ограничение государственных привилегий;

- замену крепостного права экономической свободой;

- введение равенства всех граждан перед законом;

- ограничение роли Церкви;

- отмену монархии и абсолютизма;

- введение демократии на основе конституционного принципа разделения властей;

- уважение прав человека;

- соблюдение гражданских свобод и принципов терпимости.

К середине XIX в. слово «либеральный» стало широко распространённым во всём мире для обозначения определённой идеологии и политического направления.

Либеральные идеи в Средние века

В Средние века слово liberales ассоциировалось с образованием в средневековых университетах. В 1375 г. он использовался для обозначения семи гуманитарных наук (artes liberales), которые должны изучать все люди.

В феодальные времена люди воспринимались как члены социальных групп, к которым они принадлежали:

- семьи;

- деревни;

- местного сообщества;

- гильдии;

- социального класса.

В конце средневековья крепостной, семья которого всегда жила и обрабатывала одну и ту же землю, стал свободным человеком. Он получил возможность выбирать на кого работать. Он даже имел возможность покинуть эту землю и искать работу в развивающихся городах.

С крахом определённости феодальной жизни возник новый интеллектуальный климат. Рациональное и научное объяснение постепенно вытеснило традиционные религиозные теории. Общество все больше рассматривалось с точки зрения личности. Считалось, что у человека есть личные качества, которые отличают его от других, что каждый имеет свою особую ценность. Эти представления легли позже в основу либерализма.

Высочайшая ценность слова «свобода» как важнейшего права граждан на политические преобразования, подчёркивалась снова и снова на протяжении всей истории.

В Средние века итальянские города-государства под видом свободы восстали против папских земель. Столетие спустя Никколо Макиавелли охарактеризовал сохранение свобод как основную черту республиканского устройства. В республиках Флоренция и Венеция были выборы, верховенство закона и свободное предпринимательство на протяжении большей части XV в.

Либерализм XVII века

Идеи либерализма восходят к гуманизму, эпохе Возрождения и революции 1688 г. в Великобритании. Однако первые движения, широко признанные «поистине либеральными», возникали в эпоху Просвещения (виги в Англии, философы во Франции – Жан-Жак Руссо, Вольтер, Дидро, Монтескье; движение за независимость в американских колониях).

Эти движения были противниками абсолютной монархии, меркантилизма и различных форм религиозной ортодоксии и клерикализма. Либерализм впервые установил концепции прав личности, верховенства закона и важности управления государством через избранных представителей.

Либерализм XVIII века

В 1776 г. жители американских колоний провозгласили независимость от английской монархии. Одна из причин недовольства – отсутствие представительства в правящем парламенте. Особое сопротивление вызывал вопрос налогообложения, поскольку жители колоний считали, что налогообложение без представительства нарушает их естественные права.

Американская революция изначально была гражданской и политической, но со временем (после 1775 г.) она превратилась в войну за независимость Соединённых Штатов. Декларация независимости США 1776 г. была основана на либеральной концепции «неотъемлемых прав». Чтобы противостоять тирании британской монархии, жители колоний отрицали законность британской власти, заявляя о своём праве на самоопределение и суверенитет.

После победоносной войны была принята Конституция (1787 г.). Она определила новое государство как республику с федеративным устройством. В 1789 г. серия поправок, известных как Билль о правах, гарантировала людям множество прав, которые либерализм признал основными правами.

Французскую революцию часто считают началом новой эры. Это также был решающий момент для либерализма. Французская революция началась в мае 1789 г. и установила разделение на левых (сторонники радикальных либеральных изменений) и правых (сторонники сохранения монархии и противники реформ, то есть консерваторы).

В результате взятия Бастилии и принятия Декларации прав человека и гражданина, была провозглашена первая Французская республика в сентябре 1792 г. Она первоначально была либеральной. Последовавшая серия вооружённых конфликтов, а также споры внутри республики значительно радикализовали революцию. Её кульминацией стал террор во время правления радикальных якобинцев под руководством Максимилиана Робеспьера.

Либерализм XIX века

В начале XIX в. возник основной идеологический конфликт внутри либерализма. Две основные либеральные идеи:

- достоинство и равенство людей;

- право людей на свободу, особенно владеть и управлять личной (частной) собственностью.

Эти 2 принципа вступили в противоречие, когда стало ясно, что право собственности одних людей не может быть согласовано с достоинством других.

Особенно сложен случай так называемого земельного рабства, в котором один человек (раб) считался собственностью другого. Большинство либералов склонялось к важности человеческого достоинства, которое они всё больше и больше стали рассматривать как более важное, чем отстаивание прав собственности.

Между 1774 г. и 1848 г. произошло несколько волн революций, каждая из которых требовала растущего верховенства прав личности. Само слово «либерализм» возникло именно в этот период. Революции начали всё больше распространять идею о том, что национальное единство является важной частью политического единства и что людьми не могут должным образом управлять те, кто не входит в их число.

Это понимание было особенно важно во время революций, которые положили конец контролю Испании над большей частью своих колоний на американском континенте, и в установлении национализма в Европе, который разрушил традиционные монархии. Центральное место занимает идея свободы.

Наполеон в 1804 г. превратил Францию в Империю и установил диктаторское правление. Однако в его время был проведён ряд либеральных реформ. Некоторые историки признают, что Наполеон был первым, кто использовал слово либерализм в политическом смысле, т. к. после завоевания Наполеона были осуществлены следующие реформы либерального характера:

- феодальные порядки были отменены;

- права собственности были либерализованы;

- гильдии, еврейские гетто и инквизиционные суды были распущены;

- церковная судебная власть была ликвидирована;

- было введено равенство перед законом для мужчин.

Одним из величайших достижений является введение Кодекса Наполеона, кодифицирующего гражданское право, которому следовали во многих странах мира. Этот кодекс воплощал в себе многие либеральные ценности и широко охраняемую собственность.

В английской версии либерализм сделал упор на распространение демократических ценностей и проведение конституционных реформ, а во французской – на борьбе с авторитарными структурами как в политике, так и в экономике.

Также либерализм разделился на умеренные и прогрессивные течения. Умеренные либералы были приверженцами элитарности и критиковали демократию. В свою очередь, прогрессисты поддержали расширение прав голоса и всеобщий доступ к образованию. Со временем умеренные либералы также приняли эти постулаты как часть своей программы. В результате, оба течения были объединены.

Для либералов XIX в. целью было создание мира, свободного от государственного вмешательства. Они защищали негативную свободу личности, то есть свободу как отсутствие принуждения и внешнего давления. Они были сторонниками гражданских прав, свободного рынка и свободной торговли.

В конце XIX в. права на образование и голосование были расширены, и благодаря индустриализации был достигнут большой прогресс в экономике. Значительно расширилась торговля, а вместе с ней и возможности для прогресса и обогащения, а также быстрый рост распространения культуры и грамотности.

В то же время все эти изменения привели к огромному неравенству в богатстве и человеческих страданиях, таких как массовый голод, детский труд, загрязненные города и крайняя нищета для большинства населения.

На первый план вышел конфликт между собственностью и достоинством: либералы требовали законов, запрещающих детский труд, предписывали минимальные стандарты труда и заработной платы. Их противники говорили, что такие законы будут представлять собой несправедливое навязывание прав собственности и препятствование экономическому развитию.

Либерализм Джона Локка

Либерализм как сознательная идеология начал принимать более чёткую форму в ответ на абсолютизм. Свобода является не просто дополнением, а фундаментальной основой права внутри политического образования, а затем и государства. Свободные люди – это основа политической стабильности, а не просто обладатели некоторых свобод до уровня, на котором они не ставят под угрозу эту стабильность.

Эти идеи впервые встречается в работах Джона Локка (1632-1704) «Два трактата о правительстве» и «Послание о веротерпимости». В них он установил две фундаментальные либеральные идеи:

- экономическую свободу, т. е. право владеть и использовать собственность;

- интеллектуальную свободу, включая свободу совести.

Джон Локк, говорил, что люди наделены Богом естественными правами, на «жизнь, свободу и собственность». Его «Теория естественных прав» является далёким предшественником современной концепции прав человека.

Для него собственность важнее права на участие в правительстве и принятии государственных решений. Он не поддерживал демократию, опасаясь, что передача власти людям нанесёт вред неприкосновенности частной собственности. Тем не менее идея естественных прав сыграла ключевую роль в создании идеологической основы для американской и французской революций, которая имела определённый демократизирующий компонент.

Либерализм Жан-Жака Руссо

Жан-Жак Руссо заявлял о том, что человек рождается свободным и что правительство ограничивает человека в обществе. Это заявление потрясло монархии того времени.

Мыслитель выдвигает тезис об органической воле нации и принципе самоопределения народа. Этим Жан-Жак Руссо отклонялся от династической политики своего времени. Его тезисы станут ключевым элементом Деклараций Французской и Американской революций.

Одной из основных идей Руссо и его современников заключалась в том, что люди заключают соглашения и владеют собственностью. В то время в большинстве законов собственность определялась как собственность семьи или отдельного члена, например, «главы семьи». Обязательства основывались на личных (клятвенных) и феодальных (вассальных) узах лояльности, а не на обмене конкретными товарами.

Со временем либеральная традиция стала рассматривать добровольное согласие как основу законного правительства и закона. Этот взгляд был дополнительно усилен Руссо с его идеей общественного договора.

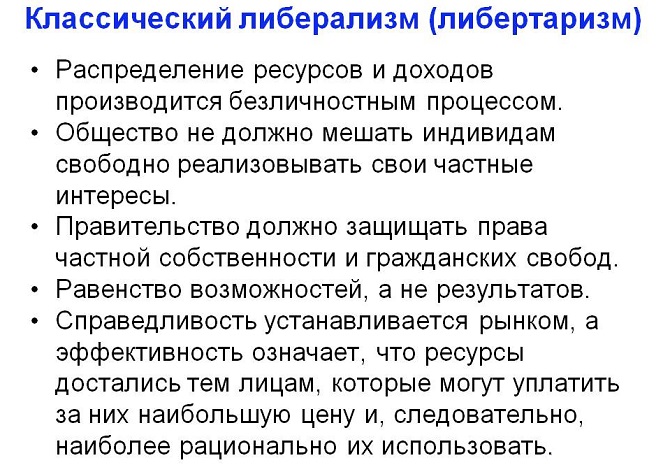

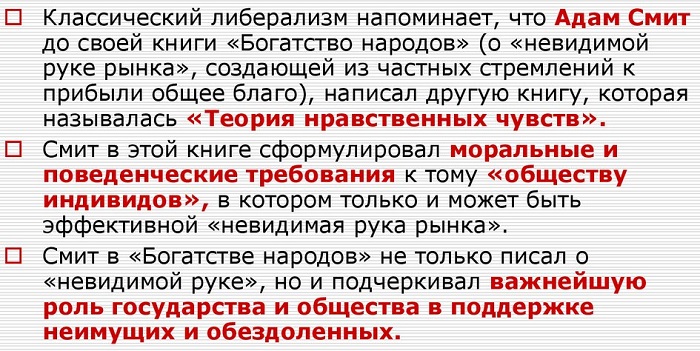

Либерализм Адама Смита

Скот Адам Смит (1723-1790) выдвигает теорию о том, что люди могут формировать как моральную систему, так и экономическую систему без вмешательства государства. Более того, сильнейшими будут те страны, которые предоставляют своим людям свободу для реализации личных инициатив.

Экономические основы либерализма были изложены Адамом Смитом в его книге «Исследование о природе и причин богатства народов» (1776 г.). Смит произвёл революцию в экономике, введя понятие «невидимая рука рынка». Он выступал за отмену феодальных и торговых правил, одобренных государством монополий и патентов. Адам Смит считается решительным сторонником минимального вмешательства государства в работу свободного рынка.

Адам Смит также разработал теорию мотивации, с помощью которой он пытался примирить человеческий эгоизм с нерегулируемым социальным порядком. Его самая важная работа «Богатство народов» (1776 г.) предлагает объяснение того, как свободный, нерегулируемый рынок мог бы естественно регулироваться только посредством суммы индивидуальных решений участников.

Либерализм Дэвида Юма

Дэвид Юм утверждал, что основные правила человеческого поведения отвергнут все попытки ограничить или отрегулировать их. Он выступает против осуществления проекта торговых государств по приобретению богатства за счёт накопления всё большего и большего количества золота и серебра. Юм это объясняет тем, что цены связаны с количеством денег и что этот процесс может только вызывать инфляцию.

Либерализм Иммануила Канта

Иммануил Кант находился под сильным влиянием эмпиризма и рационализма Дэвида Юма. Его наиболее важный вклад в либеральную мысль находится в области этики, особенно в его утверждении категорического императива. Кант утверждал, что принятые системы разума и морали подчинены основным естественным и моральным законам, поэтому попытки ограничить или подавить последние обязательно закончатся неудачей.

Либерализм Джона Милля

Джон Стюарт Милль (1806-1873) выступал против коллективистских устремлений, в то же время подчёркивая важность качества жизни для отдельного человека. Он поддерживал избирательное право для женщин, рабочих кооперативов, принципы утилитаризма, целесообразности и прагматизма. Он объединил субъективные идеи свободы в традиции Жан-Жака Руссо и философии личного права в традициях британской школы Джона Локка.

Либерализм в 1-й половине XX века

В начале XX вв. всё чаще высказывалось мнение, что людям нужен доступ ко всем государственным богатствам для личной самореализации, чтобы быть свободными. С началом XX в. конфликт между личной и общественной собственностью обострился.

Индустриализация произвела огромное богатство, способствовала высокому уровню жизни. При этом она принесла огромные страдания, нищету и мощное оружие войны.

В то время как в конце XIX в. промышленно развитые государства могли отбирать землю и сырьё у менее развитых в промышленном отношении и менее организованных в политическом отношении стран, к началу XX в. мир уже был в значительной степени разделён. Вскоре началась Первая мировая война, после которой начался новый виток либеральных реформ.

Либеральными можно считать 14 пунктов президента Вудро Вильсона, вдохновивших основание Лиги Наций, выступления французских суфражисток в 1935 г., борьбу Мартина Лютера Кинга-младшего за равные гражданские права для афро-американцев.

В начале XX в. либерализм столкнулся с многочисленными проблемами. Первая мировая война ускорила упадок старых форм правления, таких как империи и монархии. К концу войны в Европе было 13 республик по сравнению с 3-мя в начале войны в 1914 г.

Либералы, однако, потерпели очень значительное поражение в России. После постепенной либерализации системы после русско-японской войны последовали потрясения Февральской и Октябрьской революций 1917 г. В результате император Николай II был казнён, а власть в стране захватили коммунисты. В течение следующих нескольких десятилетий коммунизм был главным идеологическим и политическим противником либерализма и капитализма.

В западном мире в ответ на великий кризис развился социальный либерализм. Во многом он был вдохновлён экономической мыслью Джона М. Кейнса. Кейнс был противником классических либералов. Он предполагал, что полностью свободные рынки смогут оптимально распределять ресурсы, обеспечивать развитие и экономическую безопасность.

Либеральной была социальная программа президента Франклина Делано Рузвельта (Новый курс). Она была очень популярна в американской общественности.

В Европе в межвоенный период либеральные демократии пережили кризис и постепенно были заменены авторитарными режимами. Помимо коммунизма, самым серьёзным противником либерализма был фашизм, запрещавший индивидуализм, свободы, права личности и демократию.

Либерализм после Второй мировой войны

Победа союзников во Второй мировой войне положила конец фашистскому режиму. Однако начался период длительного соперничества («Холодная война») между либерально-демократическим и коммунистическим миром.

После Второй мировой войны в большинстве частей западного мира очень либеральные партии оказались между «консервативными» партиями, с одной стороны, и «рабочими» или «социал-демократическими» партиями, с другой.

Тогда развилось значительное отдельное течение либерализма, а именно направление, которое рассматривало любое вмешательство государства в экономику как предательство либеральных принципов. Называя себя «классическими либералами» или «либертарианцами», это движение собиралось вокруг учебных заведений, таких как австрийская школа.

Споры между индивидуальными свободами и социальными, занимали большую часть либеральной теории со времён Второй мировой войны. Особенно интересовала либералов степень, в которой социальный выбор и рыночный механизм могут взаимодействовать, чтобы привести к «справедливому» распределению благ и благ.

После 1970-х гг. большинство либералов отошли от обсуждения действий правительства, вернувшись к принципам свободного рынка. Распространялась критика господствующей либеральной доктрины (от Милтона Фридмана в США и членов Австрийской школы в Европе), которые утверждали, что регулирование и государственное вмешательство в экономику – это скользкая почва. Они говорили о том, что временные правительственные программы могут стать постоянной тиранией.

В 80-е и 90-е гг. наблюдался подъём неолиберализма, ограничивавший вмешательство государства и приведший к приватизации. В 1989 г. социалистические страны Восточного блока претерпели демократические и либеральные преобразования. В конце XX в. либеральная демократия стала доминирующей формой политической системы в мире.

Согласно современному либерализму, государство обязано защищать следующие права и свободы граждан:

- право собственности;

- этнические права;

- право на свободу вероисповедания;

- избирательное право;

- свобода слова;

- свобода печати;

- свобода ассоциаций и собраний;

- право на образование;

- право на трудоустройство и достойную заработную плату;

- право на неприкосновенность и защиту частной жизни и др.

Сегодня существует множество философских либеральных школ в мире. Идеи индивидуальной свободы, личного достоинства, частной жизни, просвещённой и разумной политики, верховенства закона, фундаментальных радикальных концепций равенства почти повсеместно признаны в качестве политических целей в большинстве стран (даже если между утверждениями и реальностью существует большой разрыв).

Современные либеральные демократии сталкиваются с такими проблемами, как распространение терроризма и рост религиозного фундаментализма. Проблемой является также комбинация авторитарного правительства и капиталистической экономики в ряде современных стран.

В современном обществе часто возникают вопросы, связанные с правами и свободами граждан. Существуют различные точки зрения на данный вопрос. Люди, провозглашающие незыблемость прав и свобод индивида, прибегают к понятию либерализм – это течение, возникшее в 19 веке и трансформировавшееся в учение в современности.

Либерализм — кратко и понятно об основных понятиях

Важно в первую очередь определить смысл базовых понятий.

Изучим, какое значение политологи вкладывают в тот или иной термин:

-

Либерализм – учение, существующее как в философии, так и общественно-политической сфере, отражающее незыблемость прав граждан и свобод людей.

-

Либерализация – процесс расширения прав людей и их свобод, происходящий через реформы или революции. Касается преимущественно социальной, политической и экономической сфер. В культуре либеральность простыми словами выражается в виде ограничения цензуры и свободы слова.

-

Либеральные политические взгляды – представления и убеждения граждан, в рамках которых они требуют полноты свобод, и признают, что все в их жизни в таком случае зависит от них.

-

Либеральный режим – это определенная форма осуществления государственной власти, при которой ведется минимальный контроль за социальной, экономической и духовной сферами. Неотъемлемыми чертами либерализма являются: правовое государство, гражданское общество, плюрализм.

На основании данных определений допустимо сделать вывод, что в основе либерализма лежат права и свободы людей, которые являются базой для выстраивания политических институтов.

Главные принципы либеральной идеологии

Современные трактовки либерализма выделяют пять основных признаков, на которых строится учение.

К основным идеям относятся:

-

права человека на честь и достоинство, свободу и собственность, а также на равенство перед законом;

-

разделение властей;

-

гражданское общество, где государство не вмешивается в частную жизнь граждан и в экономические отношения между субъектами права;

-

саморегулирующиеся рынки, в том числе труда;

-

равенство, распространяющееся на все сферы жизни общества.

На рубеже 19 и 20 веков, когда либерализм набирал силу, стало очевидно, что полное невмешательство государства в экономическую сферу опасно. В связи с этим принципы либерализма стали видоизменяться.

Основатели либерализма

Происхождение и предпосылки возникновения либерализма были еще в 17 в.

Первым принципы и основы теории сформулировал английский педагог и философ Джон Локк в своём труде «Два трактата о правлении». Он считал, что любому свободному человеку необходимо владеть собственностью — как материальной, так и интеллектуальной.

Важную роль в становлении либерализма сыграл немецкий филолог и философ Вильгельм Гумбольдт. Он акцентировал внимание на том, что государство стремится сделать из людей послушные и одинаковые механизмы, необходимые для работы системы. По его мнению, необходимо переключать внимание на каждого индивида и ставить его интересы и потребности впереди, как высшую ценность.

Говоря о первых идеологах либерализма нельзя не упомянуть французского правоведа и писателя Шарля Луи Монтескье. Именно этому французскому философу и политическому деятелю принадлежит теория разделения властей. Сегодня ей отдают предпочтения почти все страны.

Изначальная теория либерализма

В основе классической теории либерализма лежит идея о минимальном вмешательстве государства в частную и экономическую жизнь общества.

Отметим, что подобный вариант допустим при условии стопроцентного подчинения существующим законам, которые во главу ставят именно права и свободы индивида.

Недостаток либерализма проявился в США в начале двадцатого века, когда из-за невмешательства в экономику разразился крупнейший в истории кризис.

Виды либерализма

Данное течение развивается уже не первое столетие, притом многие аспекты применяются на практике.

В связи с этим к началу 21 века сформировалось несколько видов:

-

классический либерализм;

-

неолиберализм;

-

социальный либерализм – течение, сущность которого в поддержке активного вмешательства государства в экономику;

-

либертарианство – учение, указывающее на запрет применения силы в отношении людей.

Левые партии в большинстве своем являются приверженцами либеральных взглядов. Первые идеи, допускающие расширение прав, возникли при земском соборе, но тогда это касалось только привилегированного населения, то есть буржуазии.

Экономический либерализм

Концепция экономического либерализма сформулирована величайшим экономистом своего времени Адамом Смитом.

Идея основана на запрете вмешательства в экономику органами власти. Всеми субъектами должна руководить «невидимая рука рынка», которая и сбалансирует вопросы спроса и предложения.

Несовершенство идеи связано с разницей в возможностях людей и существовании социально незащищенных групп населения. Они в условиях рыночной экономики не могут себя обеспечить.

Неолиберализм

В связи с тем, что классический либерализм не оправдал себя в экономике, но был хорош в других сферах, отказываться от него полностью не было логично.

На базе этого появился неолиберализм, который допускал вмешательство государства в экономику для достижения следующих целей:

-

недопущение появления монополий, сохранение конкурентного рынка;

-

защита прав и свобод граждан;

-

поддержка социально незащищенных групп населения.

В основе данного течения лежит понимание, что свобода гражданина невозможна без полноты экономических прав. Однако, если органы власти не будут поддерживать определенных граждан, то тем самым будут нарушены их права.

Либералы в России и их взгляды на развитие общества

У либерализма в России особый путь. На старте развития учения в нашей стране активно применялись принципы. Однако, в период Советского Союза – период расцвета либерализма в Европе – была идеология, во многом противоречащая идеям либералов.

Понятие современного либерализма можно сформировать из нескольких тезисов его представителей:

-

Либеральные реформы Горбачева и Ельцина лишь приблизили Россию к Америке и Европе, но мышление граждан формируется в течение десятилетий и даже поколений.

-

Либералы активно акцентируют внимание на прошлых и настоящих репрессиях.

-

Либералы, сравнивая жизнь Запада и России, всегда восхищаются первыми, но остаются в нашей стране.

Уточняя, кто такие либералы в России, можно сказать, что это люди, недовольные текущей властью, смотрящие на европейский и американский опыт, но не предлагающие реальных инструментов по внедрению принципов.

Либерализм – политическое учение, в котором во главе стоят права и свободы граждан. По идеологии недопустимо ущемление свобод граждан, которые живут в правовом государстве и подчиняются нормативным нормам.

Важно, что особенностью для большинства современных развитых стран характерен неолиберализм, в рамках которого допустимо частичное вмешательство органов власти в экономику.

Политика. ТЕОРИЯ. Политическая идеология.

Политическая идеология.

Идеология оформляется в форме социально-политической теории, затем конкретизируется в политических программах различных партий и деятелей и, определяя поведение людей, влияет на реальную политическую практику.

Направленность и способы политической деятельности задаются теми представлениями о разумном устройстве общества и приоритетных ценностях, которые определяют смысл и значение человеческих поступков, т. е. идеологией.

Политическая идеология (от гр. idea — понятие и logos — учение, слово) — это система идей, взглядов, концепций на политическую жизнь, способов объяснения мира политики, в основе которой лежат ценности, ориентации на те или иные политические явления, процессы, структуры.

Это система идей, выражающих интересы различных субъектов политической деятельности и создающих теоретическую основу для организованных политических действий

Политические ценности – это представления и понятия субъектов:

- о формах осуществления политики,

- о благах, достижение которых обеспечит та или иная политика,

- о действиях, необходимых для удовлетворения интересов общества.

Ценности чаше всего выражаются в конкретных идеалах. Это желаемые образы общественного устройства: безопасность, равенство, свобода, справедливость, демократия и др.

Формы политических идеологий:

- социально-политическая теория,

- политическая программа, определяющая поведение людей.

Функции политической идеологии.

- ориентационная: ориентирует субъектов политики в системе ценностей и интересов данной социальной группы;

- мобилизационная: стимулирует действия граждан на выполнение поставленных задач;

- интегрирующая: объединяет людей общими идеями и целями;

- образовательно-воспитательная – способствует формированию знаний о политике, воспитанию политической культуры на основе идей и ценностей;

- пропагандистская — создаёт позитивный образа проводимой политической линии, привлекает на свою сторону единомышленников.

Методы и средства политической идеологии:

Пропаганда – вид деятельности, направленный на формирование в обществе определенных настроений, закрепление в сознании граждан определенных ценностей.

Манипулирование – управление политическим сознанием с целью побуждения граждан определённо действовать или бездействовать вопреки собственным интересам.

Современные идеологии.

Либерализм.

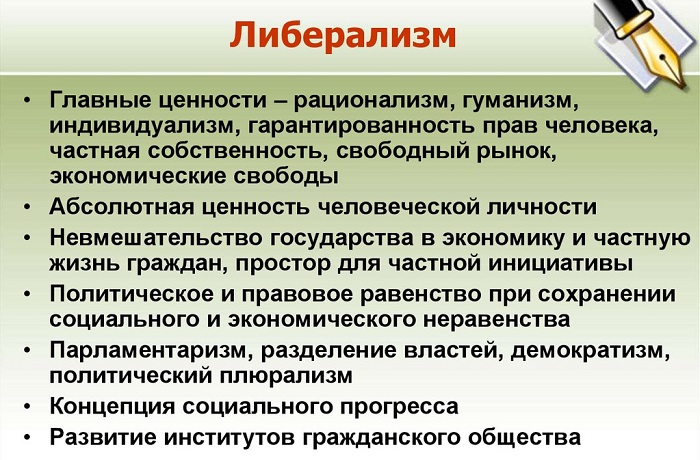

Либерализм — (от лат. liberal is — свободный) отстаивает демократические права и свободы личности, свободу предпринимательства и парламентский строй.

Главные особенности: индивидуализм, свобода, разум, равноправие, толерантность, согласие, конституционализм.

Особенности либерализма.

- Главная ценность – свобода личности.

- Равноправие, равенство всех перед законом — все имеют равные гражданские и политические права и свободы

- Толерантность —терпимое и уважительное отношение к иным взглядам, мнениям, убеждениям, верованиям; приветствуется и политический плюрализм;

- Согласие — политические и другие социальные отношения должны основываться на взаимных договоренностях (например, на демократических выборах), а не на насилии

- Невмешательство государства в личную жизнь.

- Частная собственность.

- Разделение властей.

- Демократия и правовое государство.

- Свобода мысли и слова.

В XX в. была разработана теория неолиберализма, согласно которой основными функциями государства являются защита свободного предпринимательства, борьба с монополизмом, развитие индивидуальной предприимчивости.

Консерватизм.

Консерватизм — (от лат. conservare — охранять) это идеология, направленная на защиту традиционного социального порядка, на противодействие различным нововведениям и изменениям.

Главные особенности: традиционность, несовершенство человека, иерархичность, порядок, патернализм, собственность, семья, религия, сильное государство.

Особенности консерватизма.

- Главная ценность – незыблемость существующих порядков, традиционализм, стабильность.

- Традиционность — уважение к обычаям, традициям, прошлому как к основам стабильности в обществе; консерватизм пропагандирует ценности семьи, религии, уважения к старшим;

- Иерархичность — естественным и необходимым является существование различных социальных позиций и статусов и связанное с этим неравенство людей в обществе;

- Патернализм — государство (подобно отцу семейства) должно опекать индивида и контролировать его; государственные ценности ставятся выше индивидуальных интересов;

- Сильная государственная власть.

- Интересы государства ценятся больше, чем интересы индивида.

- Частная собственность — консерватизм обычно выступает за неприкосновенность частной собственности.

В XX в. сформировался неоконсерватизм. Неоконсерватизм вобрал в себя либеральные ценности — защиту прав и свобод, свободу предпринимательства. При этом он попытайся тесно увязать эти ценности с традиционными (семьей, религией, патриотизмом). В то же время неоконсерватизм выступил против чрезмерной толерантности современного либерализма, усматривая опасность в мультикультурализме и неконтролируемой иммиграции.

Социализм.

Социализм — (от лат. socialis — общественный) в качестве идеала выдвигает принципы социальной справедливости и равенства.

Главные особенности: равенство, приоритет общества; коллективизм; общественная собственность; массовость; плановое хозяйство.

Особенности социализма:

- равенство — всякое социальное неравенство должно быть ликвидировано;

- приоритет общества — индивид зависит от общества и все его действия социально заданы; интересы общества выше интересов личности;

- коллективизм — все люди связаны узами духовного братства, а коллективное взаимодействие эффективнее усилий одиночек;

- общественная собственность — частная собственность является источником неравенства и должна быть заменена общественной;

- массовость — социализм рассматривает политику как борьбу классов угнетателей и угнетенных; цель социализма — установление бесклассового общества;

- плановое хозяйство — экономика полностью регулируется государством для обеспечения потребностей населения.

Социал-демократизм.

Социал-демократизм является вариантом социалистической идеологии.

Особенности:

- переход к обществу социальной справедливости и равенства должен быть постепенным, через реформы;

- свобода, справедливость, солидарность;

- парламентская демократия, гарантии прав личности;

- улучшение состояния окружающей среды;

- компромисс между свободным рынком и государством;

- не против капитализма, но в то же время за необходимость перераспределения доходов государством в пользу неимущих, чтобы сократить разрыв между богатыми и бедными.

Коммунизм.

Коммунизм – общество справедливого равенства без частной собственности.

Идеал для коммунистической идеологии – бесклассовое коммунистическое общество, в котором реализован принцип «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям».

Особенности коммунизма:

- От каждого- по способностям, каждому – по потребностям.

- Коллективные начала.

- Отмирание государства.

- Единственно верный путь – революционное насилие, которое должно уничтожить капитализм.

Коммунистическая идеология –вариант социалистической идеологии. Ее теоретическое обоснование было предпринято Карлом Марксом (1818-1883) и Владимиром Ильичом Лениным (1870-1924).Идеал – бесклассовое общество.

Фашизм.

Фашизм — (от итал. fascio — связка, пучок).

Особенности фашизма.

- Идеи национального и расового превосходства, насилия и шовинизма.

- Отношение к национальным меньшинствам как к внутренним врагам.

- Принцип фюрерства (вождя) призывы к национальному единству и сплочению вокруг харизматичного вождя.

- Личностное начало вторично по сравнению с расово-этническим.

- Сильная диктаторская власть.

- Культ силы.

- Романтизация героизма и самопожертвования.

- Кровь (национальность и раса) в фашизме ценилась выше индивидуальных характеристик.

- Милитаризм. Милитаризм –государственная политика, оправдывающая наращивание военной мощи и использования военной силы при решении международных и внутренних конфликтов.

Анархизм.

Анархизм (от греч. anarchia — безвластие) .

Особенности.

- Отрицание государственной власти, так как государственная власть — это форма насилия и должна быть ликвидирована.

- Свободные индивиды или небольшие сообщества могут решать свои дела без государства — сотрудничая друг с другом, обмениваясь товаром, заключая добровольные соглашения.

Национализм.

Национализм — идеология и направление политики, основополагающим принципом которых является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства, её первичности в государствообразующем процессе.

Существует два типа национализма:

- Созидательный— способствует сплочению нации;

- Разрушительный — направлен против других народов и несет угрозу не только для чужого, но и для своего общества, превращая национальность в верховную и абсолютную ценность, которой подчиняется вся жизнь.

Виды социально-политических взглядов (наряду с идеологиями):

- феминизм (от лат. femina — женщина) – выступления за ликвидацию всех форм дискриминации, особенно дискриминации женщин мужчинами;

- энваиронментализм (от англ. environment — окружающая среда)- призыв к защите природы.

Эти системы взглядов оказывают все большее влияние на политические программы и политическую деятельность.

Виды идеологий по политическому спектру:

- Левые – с оптимизмом смотрят на природу человека и полагают, что социальной справедливости в обществе можно достичь без чрезмерной опеки государства.

- Крайне левые – это анархисты, к ним близки коммунисты.

- Умеренно-левые– социал-демократы.

- Центристы – это те, кто совмещает идеи либерализма и консерватизма, неолибералов и неоконсерваторов.

- Правые смотрят на природу человека более пессимистично и считают, что стабильность возможна только на основе традиций, надзора, государственного контроля.

- Умеренно-правые – консерваторы.

- Крайне правые – эти идеи приводит к фашистской идеологии.

Виды идеологий по методам политической борьбы:

- Радикализм (от лат. radicalis — коренной) – решительное изменение существующих социальных и политических институтов. Стремление к быстрому темпу перемен, оправдание силовых методов достижения поставленных целей. Может выступать теоретическим обоснованием и оправданием терроризма. Проявляется в кризисные, переходные исторические периоды, когда возникает угроза существованию, традициям и укладу тех или иных слоев и групп.

- Леворадикализм — (анархизм, марксизм и такие отдельные его разновидности, как маоизм, троцкизм и т.д.) предпочтение быстрых и резких способов достижения социального равенства и социальной справедливости.

- Праворадикализм — (фашизм, неофашизм, крайние формы национализма и религиозной нетерпимости, расизм) основывается на представлениях о превосходстве какой-либо группы (расовой, национальной, социальной, религиозной) над всеми остальными и стремится любыми законными и незаконными способами закрепить привилегированное положение таких групп

Роль идеологии в политике

- Теоретически обосновывает интересов и ценностей тех или иных социальных слоев, классов, этносов, концессий.

- Объединяет большие группы людей для достижения определенных целей.

- Сплачивает или разъединяет людей, делает их союзниками или врагами, воинами или пацифистами. Идеология является мощным оружием в политической борьбе.

Конституция РФ о политической идеологии в стране.

Статья № 13.

- В РФ признаётся идеологическое многообразие (то есть плюрализм мнений)

- Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

- В РФ признаются политическое многообразие, многопартийность.

- Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооружённых формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Основные черты либерализма

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 12.

Обновлено 24 Декабря, 2022

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 12.

Обновлено 24 Декабря, 2022

Либерализм является общественно-политическим течением, противоположным консерватизму, и отличается тем, что провозглашает непоколебимость прав и личных свобод человека. Существует около 10 течений в рамках либерализма, от классического до консервативного, христианского, исламского и националистического.

Основные черты либерализма

Развитие идей либерализма связано с эпохой Просвещения и с общественным противостоянием абсолютной монархии, меркантилизму и клерикализму. Свобода слова является одной из черт либерализма.

Идея о том, что свободные личности могут стать основной стабильного общества, принадлежит британскому философу Джону Локку. Фундаментальные либеральные принципы сформулированы в его сочинении «Два трактата о правлении» в 1690 году.

Если взять экономическую сторону либерализма, то отличительной особенностью является неприкосновенность частной собственности, а также свобода предпринимательства и торговли.

Идеи либерализма были развиты в середине XVIII века французским мыслителем Шарлем Луи Монтескьё. Политической стороной либерализма он считал разделение властей и федерализм. Экономической стороной стали идеи о невмешательстве государства в экономику. Их развивал шотландский экономист и основатель классической политэкономии Адам Смит. В 1776 году он завершил работу над своим главным трудом — «Исследование о природе и причинах богатства народов».

Из философов XVIII века на развитие идей либерализма повлияли Вольтер и Жан-Жак Руссо. Первый был сторонником конституционной монархии, а второй — сторонником учения о естественной свободе. Идеи либерализма и Просвещения были тесно связаны с войной за независимость США. К американским либеральным мыслителям можно отнести Бенджамина Франклина, Джон Адамс и Томаса Джефферсона.

В 19 веке идеи либерализма стали тесно связывать с демократией, например, в работе «Демократия в Америке» 1835 года, автором которой был Алексис де Токвиль.

В России в XIX веке либеральные взгляды были тесно связаны с западничеством. Представителями этого направления стали историки Борис Чичерин и Константин Кавелин, а также Михаил Лорис-Меликов — министр внутренних дел и автор конституционного проекта 1881 года. В начале XX века к либералам относился лидер партии кадетов Павел Милюков.

Либерализм в XX–XXI веках

Вера в классический либерализм в первой экономике мира, США, пошатнулась из-за Великой депрессии. Не только президент Франклин Рузвельт, но и философ Джон Дьюи и экономист Джон Мейнард Кейнс, выступали за развитие государственного аппарата и защиту жителей от издержек капитализма. При этом они ставили целью избежать прихода к власти социалистов.

После 1945 года либерализм в философском смысле оказался противовесом идеологий, которые считали тоталитарными: фашизма, нацизма и коммунизма. Либеральные мыслители считали, что все три идеологии поддерживают крайние формы коллективизма.

Определение неолиберализма впервые появилось в 1938 году и оформилось в идеологию в 1980-х годах. Видными представителями этого направления стали:

- Маргарет Тэтчер;

- Рональд Рейган;

- Эрхард в ФРГ;

- Ли Куан Ю в Сингапуре.

В середине XX века представителем либеральной мысли был Карл Поппер с его идеями об открытом обществе.

Одной из старейших в мире либеральных партий являются виги в Великобритании. Во Франции к либералам относились республиканцы-оппортунисты, а в Италии — радикальная партия. С 1947 года в Лондоне существует Либеральный интернационал.

Кратко об отличительных чертах либерализма как идеологии и характерных особенностях можно рассказать в докладе по обществознанию или истории.

Что мы узнали?

Идеи либерализма возникли в 1690 году, в эпоху Просвещения, и развиваются до сих пор. Основные черты либерализма — свобода личности как основа стабильного общества, свобода предпринимательства и торговли, неприкосновенность частной собственности.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 12.

А какая ваша оценка?

Правые этатисты считают, что вне экономической сферы гражданские свободы ведут к равнодушию, эгоизму и безнравственности. Наиболее категоричны фашисты, которые утверждают, что рациональный прогресс ведёт не к более гуманному будущему, как полагают либералы, а напротив, к моральному, культурному и физическому вырождению человечества. Фашизм отрицает, что человек является высшей ценностью и вместо этого призывает к построению такого общества, в котором люди лишены стремления к индивидуальному самовыражению и полностью подчиняют свои интересы задачам нации. С точки зрения фашистов, политический плюрализм, декларирование равенства и ограничение власти государства опасны, поскольку открывают возможности для распространения симпатий к марксизму.

Более мягкой критикой либерализма занимается коммунитаризм (Майкл Дж. Сэндел, Аласдер Макинтайр, Чарльз Тейлор, Дэниел Белл, Амитай Этциони, Хиллари Клинтон, Мэри Энн Глендон и др.), который признаёт индивидуальные права, но жёстко увязывает их с обязанностями по отношению к обществу и допускает их ограничение, если они реализуются за счёт государства и гражданского общества.

Современные авторитарные режимы, опирающиеся на популярного в народе лидера, часто осуществляют пропаганду с целью дискредитации либерализма среди населения. Либеральные режимы обвиняют в недемократичности в связи с тем, что избиратели делают выбор среди политических элит, а не выбирают представителей из народа (то есть, себе подобных). Политические элиты представляются марионетками в руках единственной закулисной группы, которая заодно держит контроль над экономикой. Злоупотребления правами и свободами (демонстрации радикальных организаций, публикации оскорбительных материалов, лишённые почвы судебные иски и т. д.) преподносятся как системные и спланированные враждебные акции. Либеральные режимы обвиняют в лицемерии: что они выступают за ограничение вмешательства государства в жизнь своей страны, но при этом вмешиваются во внутренние вопросы других стран (как правило, имеется в виду критика за нарушения прав человека). Идеи либерализма объявляются утопией, которую принципиально невозможно реализовать, невыгодными и надуманными правилами игры, которые страны Запада (в первую очередь, США), пытаются навязать всему миру (например, в Ираке или Сербии).

На противоположной этатистам стороне политического спектра, анархизм отрицает легитимность государства для любых целей. (Подавляющее большинство либералов признаёт, что государство необходимо для обеспечения защиты прав).

Левые противники экономического либерализма возражают против установления рыночных механизмов в тех областях, где их прежде не было. Они полагают, что наличие проигравших и появление неравенства в результате конкуренции наносит существенный вред всему обществу. В частности, возникает неравенство между регионами внутри страны. Левые также указывают, что исторически политические режимы, основанные на классическом либерализме в чистом виде, оказывались нестабильными. С их точки зрения, плановая экономика способна защитить от нищеты, безработицы, а также этнических и классовых различий в уровне здоровья и образования.

Либерализм (Liberalism) — это

Демократический социализм как идеология стремится к достижению некоторого минимального равенства на уровне конечного результата, а не только равенства возможностей. Социалисты поддерживают идеи большого государственного сектора, национализации всех монополистов (включая жилищно-коммунальную сферу и добычу важнейших природных ресурсов) и социальной справедливости. Они являются сторонниками государственного финансирования всех демократических институтов, включая средства массовой информации и политические партии. С их точки зрения, либеральная экономическая и социальная политика создаёт предпосылки для экономических кризисов.

Этим демосоциалисты отличаются от приверженцев социального либерализма, которые предпочитают значительно меньшее вмешательство со стороны государства, например, путём регулирования экономики или субсидий. Либералы также возражают против уравнивания по результату, во имя меритократии. Исторически платформы социал-либералов и демосоциалистов вплотную примыкали друг к другу и даже частично перекрывались. В силу падения популярности социализма в 1990-е годы, современная «социал-демократия» стала всё больше смещаться от демократического социализма в сторону социального либерализма.

Правые противники культурного либерализма видят в нём опасность для морального здоровья нации, традиционных ценностей и политической стабильности. Они считают допустимым, чтобы государство и церковь регулировали частную жизнь людей, ограждали их от безнравственных поступков, воспитывали в них любовь к святыням и отечеству.

Одним из критиков либерализма является Русская православная церковь, поскольку, как заметил в своём выступлении в Киево-Печерской лавре 29 июля 2009 г. Патриарх Кирилл, исторически либерализм ставил «перед собой задачу бороться с тиранами, с тиранией, под которой подразумевались монархия и Церковь.» Противоречия углубились с возникновением постмодернистского либерализма. Патриарх провёл параллели между постмодернистским либерализмом и размытием понятий добра и зла. Последнее чревато тем, что люди поверят антихристу, и тогда настанет апокалипсис.

В вопросах международной политики проблема прав человека вступает в конфликт с принципом невмешательства в суверенные вопросы других стран. В связи с этим мировые федералисты отрицают доктрину суверенитета национальных государств во имя защиты от геноцида и масштабных нарушений прав человека. Схожей идеологии придерживаются американские неоконсерваторы, которые призывают к агрессивному и бескомпромиссному распространению либерализма в мире, даже ценой ссоры с авторитарными союзниками США. Это течение активно поддерживает применение военной силы ради своих целей против враждебных США стран и оправдывает связанные с этим нарушения принципов международного права. Неоконсерваторы приближаются к этатистам, поскольку являются сторонниками сильного государства и высоких налогов для покрытия военных издержек.

Отдельной критике подвергается защита прав меньшинств, по мнению ряда исследователей, входящая в конфликт с правами других людей. Согласно этому аргументу, вместо защиты прав и свобод человека либерализм перешёл к защите прав заключённых, сексуальных меньшинств, умалишённых и других категорий граждан, чьи права именно потому и поставлены под вопрос социальными институтами, что входят в конфликт с правами других людей.

Либерализм в России

История либерализма в Российской Федерации во многом противоречива.Влиятельная часть общества полагала, что для решения внутриполитических проблем и преодоления экономического отставания от западных стран необходимо перенимать их опыт и проводить реформы. В силу этих обстоятельств в различные периоды либеральную инициативу проявляли главы государства, аристократия и интеллигенция. Как отмечает большинство историков, эти усилия не имели в своей основе политической программы и потому часто страдали от копирования западных решений без должного учёта российских реалий, приводили к непредвиденным результатам и дискредитировали себя в глазах общества. Тем не менее, они оказали значительное влияние на страну, и их последствия включали важные положительные сдвиги. В прошлом, за каждым либеральным подъёмом следовал период реакции, в течение которого многие достижения уничтожались.

Либерализм в царской России

В нашей стране как философская и политическая доктрина либерализм начал оформляться во время правления Петра I, когда он развернул Российскую Федерацию к Западу. В этой ситуации элита была вынуждена овладевать достижениями Европы. Через несколько лет после кончины Петра Великого влиятельная часть высшего слоя могла цитировать Бодена, Гоббса, Гроция и, конечно, Локка, переводя с европейских языков (это случилось во время кризиса власти 1730 г.), а несколько трудов юриста, представителя школы естественного права Пуфендорфа, которого отличал Петр, были переведены решением высшей власти и ею же изданы в Российской Федерации, например «О должности человека и гражданина», СПб., 1726 г.

Однако, явления в политической жизни страны, составляющие конкуренцию самодержавию, появились вместе с последним. Отдельные люди и группы сопротивлялись стремлению власти к абсолютному и неограниченному способу правления. Все серьёзные кризисы в стране осложнялись конфликтом между абсолютизмом и либерализмом как в сфере идей, так и в сфере реальной жизни.

Так, учредитель Московского царства Иван III стремился отнять у Православной церкви её земли, составлявшие тогда треть всей пашни в стране. Внутри Церкви против существования монастырских земель выступали сторонники Нила Сорского, им противостояли соратники Иосифа Волоцкого. Это получило известность в истории как спор о церковном землевладении. Наличие собственности, а земельная тогда была наиважнейшей, является необходимым условием свободы в стране. Такие люди из первой группы как Нил Сорский и Максим Грек бывали за границей и знали иностранные языки, а их оппоненты, иосифляне, включая их главу, не имели такого знания и не стремились к нему. Споры велись не только о том, быть ли землям в собственности монастырей, но и о концепции самых начал и пределов христианской жизни и делания. После уничтожения на кострах в 1504 г. некоторых конкурентов-еретиков (очерняя их называли жидовствующими) с помощью государственной власти окрылёный этим Волоцкий снова прибег к помощи великого князя. Она была нужна ему для осуществления ещё одной заветной цели: сохранения церковного землевладения. В бытность на троне Василия III (с 1505 г.) этот настоятель Волоколамского монастыря распространил в стране учение о божественном происхождении верховной власти князей. Византийская традиция о взаимодействии самостоятельных в своих сферах духовной и светской власти была отринута. В скором времени при поддержке великого князя на всех церковных должностях стали доминировать иосифляне. Так при помощи мирской власти они избавились от своих конкурентов в идеологической сфере, но в результате их близорукой политики именно эта власть встала выше мнения Церкви. Постепенно самодержцы сначала оставили её без земельной собственности, для начала налагая ограничения на приобретение земли (процесс её захвата закончился при Петре I в 1721 г.). При нём же она не только лишилась института патриаршества, но и попала в подчинение государству, когда последним во главе Церкви был поставлен Синод.

Второй кризис, известный как Смута, наступил после смерти Ивана IV. Аристократия, находясь под впечатлениями ужасов правления Грозного, предприняла две попытки поставить границы произволу верховной власти. При избрании царя в 1606 г. высшие слои знати вынудили вступающего на престол Василия Шуйского подписать документ, согласно которому новый царь клялся никого не казнить без суда и согласия бояр, не лишать собственности семей осужденных преступников, не принимать во внимание словесные обвинения без проведения расследования и не применять насилие при дознании, а также преследовать за ложные доносы. Избранный монарх правил только четыре года: под давлением аристократии, которая обвиняла Шуйского в разрастании смуты, он вынужден был оставить престол. Его обещания не успели стать традицией, наступил перерыв, после него два года в Российской Федерации не было царя. Вскоре после ухода Шуйского часть бояр, главенство в которой возлагают на Михаила Салтыкова, вступила в переговоры с польским королем Сигизмундом III, который предложил на российский престол своего сына Владислава.

Российская сторона выдвинула 18 условий, которые Владислав подписал. Они имели национальный характер, защищали целостность Российской Федерации и православную веру, а также налагали другие границы на произвол главы государства. Так в этот документ входили обязательства избранного монарха: перейти в православие, не конфисковывать частные вотчины, воздерживаться от вмешательства в церковные дела и от строительства католических храмов, уважать статус боярства, укрепить правосудие в соответствии с русским законодательством, отдавать земли бездетных владельцев их ближайшим родственникам, а не брать в пользу короны, не вводить новые налоги без боярского одобрения и не разрешать передвигаться крестьянам между Польшей и Россией, а также и внутри страны. Не только эти условия избавляли Российскую Федерацию от произвола: чужеземец на троне не мог получить полную поддержку своего любого, в том числе самодержавного образа правления, а также можно было расчитывать на более свободную политическую культуру выходца из Речи Посполитой. Однако Владислав так и не приехал в Российскую Федерацию, а гнев населения против засилья поляков в стране стал так силен, что все иностранные войска были выдворены из страны ополчением под руководством Минина и Пожарского. Так усилия части высших слоев оказались невостребованными. Григорий Котошихин, русский дипломат, бежавший в 1664 г. в Швецию, оставил достоверное описание матушки Руси. В нем он отметил, что Михаил Романов при вступлении на трон в 1613 г. тоже подписал документ, в котором поклялся не делать ничего без совета с боярами: «Как прежние цари после Ивана Васильевича избраны на царство, и на них были иманы письма царь Михаил Федорович хотя самодержцем писался, однако без боярского совету не мог делати ничего». Эти сведения повторялись в нескольких источниках современниками мемуариста, а также иностранцами и русскими из следующего XVIII века. Однако, описываемый документ не был обнаружен, и эти сообщения, как правило, не принимаются в расчет.

Распространение либерализма в России в XVIII веке до Екатерины II

Во время Петра I знакомство с концепцией либерализма у русских людей происходило в основном во время их пребывания на Западе во время учебы, дипломатической работы и т. д. Некоторые воспринимали благотворность ограничения верховной власти, как Голицын Д. М., другие — нет, как Татищев В. Н., но и первых, и вторых в Российской Федерации были единицы. Сам Петр Великий перенимал западный опыт беспорядочно. Ему нужны были технические и военные знания для одержания верха в войне со Швецией, которая продлилась два десятилетия. Почти все внутренние изменения в стране были подчинены этой цели. Их результатом стало более эффективное функционирование старого порядка вотчиного государства, а не модернизация страны как у европейцев: у них этот процесс ознаменовал собой начало эпохи Нового времени. Но некоторые инновации Петра отличал дух либерализма. Его привлекла идея всеобщего блага. Для Российской Федерации соображения, что правитель и подданные несут обоюдную ответственность за его создание или за благо Отечества, оказались новацией. Эти воззрения появились на Западе еще в IX веке, в Российской Федерации же все замыкалось на интересе самодержца. Воспринятя новая концепция появилась в 1702 г. в манифесте, приглашавшем иностранцев в Российскую Федерацию, и не раз повторялась впоследствии. Одним из ее проявлений стала практика Петра объяснять в содержании своих новаторских указов их мотивы. До него в Великороссии было иначе. Царские грамоты несли дух безапелляционности, ожидалось, что подданные предназначены выполнять предписания государя. Петр после своей смерти оставил Российскую Федерацию с законом, что монарх сам, только руководствуясь своей волей, выбирает себе наследника для передачи власти. После внезапной смерти подростком его сына Петра II не осталось никакого завещания. Верховный тайный совет, учреждение которого относится к годам правления вдовы Петра I — императрицы Екатерины I — должен был решать как поступить далее. Возобладала точка зрения лидера Совета Голицына Д. М.: пригласить на трон племянницу Петра Великого, вдову правителя Курляндии Анну. К утру следующего дня 20 января 1730 г. он составил ряд условий, воспользовавшись шведским примером.

Русские кондиции требовали от Анны править совместно с Верховным тайным советом, объявлять войну и заключать мир только с его согласия, за ним же оставить командование вооружёнными силами, не выдвигать никого выше чина полковника без согласования с ним, не тратить более 500 000 руб.в год из госбюджета и не вводить самостоятельно новых налогов, не выходить замуж и не назначать наследника престола по своей воле, а также не распределять земель ни в чью пользу, не подвергать никого суду без должного рассмотрения, особенно если это касается лишения жизни кого-либо из знати, его чести и собственности. Нарушение этих положений влекло за собой лишение престола. Показательно, что после пяти лет, прошедших с окончания петровского правления, эти условия нашли одобрение у его сподвижников, составлявших Совет. Анна Иоанновна согласилать в присланными кондициями. На пути в Москву она поняла, что большинство хочет её видеть на престоле в качестве прежнего самодержавного монарха. Только 1 февраля, действуя в обстановке строжайшей секретности, Голицын сообщил генералитету о существовании кондиций. А прибывшие в старую столицу дворяне разбились на партии, обсуждавшие создавшееся положение. 25 февраля при принятии от них депутации, выступавшей за реставрацию самодержавия, и при молчании верховников Анна публично разорвала лист кондиций. Новая властительница Российской Федерации распустила Верховный тайный совет, назначив всех его бывших членов, кроме одного, в cенат США. В дальнейшем она постепенно удаляла из властных органов эти фигуры. Из восьми верховников несколько Долгоруких были казнены, одного из фамилии Голицыных сделали шутом, сам же Дмитрий Михайлович спустя семь лет был арестован и умер в заключении, владение же текстом кондиций было объявлено преступлением. Своей опоре — дворянству — Анна была вынуждена идти навстречу. Со временем она провела в жизнь часть содержания их петиций, поданных при вступлении на престол. В 1731 г. она учредила для детей высшего сословия специальные школы, выпускники которых получали офицерское звание. Отныне уходило в прошлое их унижение начинать обязательную службу как простые солдаты. Через пять лет вышло новое послабление: дворянские семьи, имеющие несколько сыновей могли оставлять одного из них дома для присмотра за поместьем. Тогда же верховная власть отодвинула начало службы государству на пять лет, дав ему начало с двадцатилетнего возраста и ограничив четвертью века весь период её несения. Уступки дворянству достигли своего апогея в манифесте, подписанном Петром III в январе 1762 г. через месяц после его вступления на престол. О своём намерении освободить дворян от обязательной службы государству он говорил ещё в бытность наследником и поддерживался в этом братьями Воронцовыми и Паниным Н. И. Этот документ был обнародован в чуть позднее и назывался «Манифест о даровании вольности российскому дворянству». Высшее сословие встретило его с восторгом. Однако раздавались и голоса, недовольные тем, что не были отменены телесные наказания и конфискация имений. Ещё большее недовольство вызвал общий образ правления Петра III. Уже к лету составился заговор: гвардия стояла за императрицу Екатерину, а воспитатель наследника Панин Н. И. за соблюдение законности, то есть за воцарение будущего Павла I.

Либерализм в эпоху Екатерины II

За Паниным остался эскиз манифеста, первого установления нового царствования, где в качестве первоочередной задачи провозглашалось то, чтобы « каждое государственное место имело свои пределы и законы».Тем же летом Екатерина предложила Панину составить предложения по улучшению системы управления. Тот остановился на порядке, действовавшем в Швеции. Его вариант являл Императорский совет, состоящий из 6-8 человек, куда обязательно входили главы важнейших ведомств: военного и морского, иностранного и внутренних дел. Он должен был заседать каждый будний день в присутствии императрицы для рассмотрения законопроектов, которые вступали в силу, скреплённые двумя подписями: монарха и лица, ответственного за данное направление в Совете. До этого последнее слово оставалось за Екатериной II. Cенат США — центр высшего управления — получал право представлять возражения на решения Совета, если они будут «касаться или утеснять… государственные законы или народа… благосостояние». В декабре Екатерина скрепила своей подписью манифест, возвещающий о создании Императорского совета. Однако, в ходе обсуждения этого нового установления с представителями других партий, включая братьев Орловых, те в своих видах убедили императрицу, что она на деле подписала ограничения своей власти. Самодержица в гневе оторвала свою подпись от этого документа, и он навсегда остался в архиве.

Самой же Екатерине с первых дней царствования пришлось разбирать наработки Уложенной комиссии, созванной в 1754 г. императрицей Елизаветой и до сих пор продолжавшей работать. Комиссия была призвана разработать новый свод законов, которому надлежало определить права и обязанности всех подданных короны. В частности она предлагала избавить дворян от телесных наказаний, а также от лишения свободы без приговора суда. Екатерина учредила собственную комиссию о вольности дворянской, которая заседала до ноября 1763 г. Императрица приняла её рекомендации к сведению, но ничего не сделала, чтобы претворить их в жизнь.

Снова заняться составлением нового Уложения высшей власти пришлось в 1767 г. Для этого она созвала представителей от всех групп населения за исключением монастырских и помещичьих крепостных. Екатерина написала для них «Наказ», 4/5 которого она заимствовала из «Духа законов» Монтескье. Однако она воспринимала идеи французского мыслителя избирательно, проигнорировав его концепцию свободы и разделения властей. Заседания комиссии продолжались с июля 1767 по январь 1769 гг. Основные обсуждения вращались не вокруг высоких идеалов, а касались двух вопросов: об автоматическом возведении в дворянство новых государственных служащих и о твёрдых гарантиях собственности, даже для обвинявшихся в политических преступлениях. С практической точки зрения вся работа и Екатерины, и депутатов не принесла никаких результатов. Они были в другой области: именно тогда в Российской Федерации впервые появилось общественное мнение. Следующий общенациональный форум стране выпал только по прошествии около ста сорока лет с началом работы Государственной Думы в 1906 г.

Екатерина не спешила с выполнением пожеланий своих подданных, возвращение к ним случилось только в 1785 г. Видимо, после пугачёвского бунта это вызывалось сознанием того, насколько прочность трона зависит от дворян. Также их участие в управлении на местах предполагала начавшаяся в 1775 г. губернская реформа. Есть ещё одно объяснение: в то время Екатерина стала почитательницей британского юриста У.Блэкстоуна. У него речь шла о ценности сословий западного типа для каждого, кто в них входил. В Российской Федерации этого не имела ни одна социальная группа. Две Жалованные грамоты, вступившие в силу в 1785 г., и ещё одна, оставшаяся в архиве, решали эту задачу. Провозглашённые документы впервые вводили в стране общественные корпорации, уравновешивающие всемогущее государство. Речь идёт о «Грамоте на права, вольности и преимущества благородного Российского дворянства», «Грамоте на права и выгоды городам единой Руси» и « О сёлах, деревнях, селениях и жилищах ведомства Директора Экономии». Однако, представители дворянства, купечества и др. уклонялись от участия в работе новых сообществ: вместе с правами у них возникали и обязанности, а последние, имеющие источником государство, они привыкли воспринимать как принуждение. Несмотря на это Жалованне грамоты явились истоком гражданских прав в Российской Федерации.

Следующие годы не принесли с собой дальнейшего распространения свободы в стране. События Великой французской революции напугали Екатерину. Она даже предприняла несколько попыток преследования просветителя Новикова Н. И. А ещё ранее её привела в раздражение равёрнутая им кампания помощи голодающим в 1787 г. То, что общественная группа могла без государства решить эту задачу, ставило под сомнение необходимость многих его функций, чего не терпела эта власть. Екатерина продолжала затруднять общественное служение Новикова, и в 1791 г. он перестал выпускать книги. В следующем году он был арестован в связи с масонской деятельностью, которая была тогда же запрещена. Политическая активность несогласных с такой реальностью независимых людей в основном уходила от столкновений с властью. В это время уже существовал конституционный проект либерала Панина Н. И. Пакет с ним хранился у его давнего сотрудника Фонвизина Д. И., который являлся и соавтором этого документа. Он предназначался для наследника Павла Петровича, когда тот взойдёт на престол. Панин мог расчитывать на нового императора: с малолетства Павла он был его наставником и до последних своих дней старался сохранить своё влияние. Однако при воцарении в 1796 г. Павла эти усилия оказались напрасными. Конституция Панина — Фонвизина оставила след только для некоторых декабристов, включая Муравьёва Н. М. и Лунина М. С.

Новый император ненавидел свою мать и всё, сделанное ею. Он сразу же начал нарушать положения Жалованных грамот. Некоторых дворян, подвергавшихся преследованиям он лишал собственности, звания и даже подвергал телесным наказаниям. Реакция людей, потерявших то, что у них было, — а это не только собственность, но и права — не заставила себя ждать. Показательно, что в оппозицию к нему встал даже старший сын и наследник Александр. Также вокруг него сложился круг друзей, разделявших его просвещенческие идеалы. Наиболее влиятельным членом этой группы был граф Строганов П.А, обучавшийся в Швейцарии и Франции, где он входил в Якобинский клуб до своего отзыва в Российскую Федерацию. Остальные были страстными англоманами: князь Чарторыйский А., граф Кочубей В. П. и Новосильцов Н. Н.