Оглавление:

- Основные теоретические сведения

- Световые волны

- Интерференция

- Дифракция. Дифракционная решетка

- Законы геометрической оптики

- Линзы

- Правила построения хода луча в линзах

- Формула линзы

Основные теоретические сведения

Световые волны

К оглавлению…

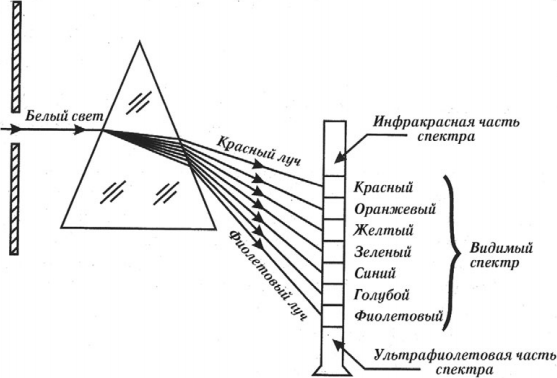

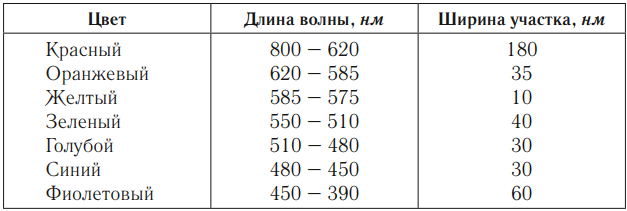

Свет – это электромагнитные волны, длины волн которых лежат для среднего глаза человека в пределах от 400 до 760 нм. В этих пределах свет называется видимым. Свет с наибольшей длиной волны кажется нам красным, а с наименьшей – фиолетовым. Запомнить чередование цветов спектра легко с помощью поговорки «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан». Первые буквы слов поговорки соответствуют первым буквам основных цветов спектра в порядке убывания длины волны (и соответственно возрастания частоты): «Красный – Оранжевый – Желтый – Зеленый – Голубой – Синий – Фиолетовый». Свет с большими, чем у красного, длинами волн, называется инфракрасным. Его наш глаз не замечает, но наша кожа фиксирует такие волны в виде теплового излучения. Свет с меньшими, чем у фиолетового, длинами волн, называется ультрафиолетовым.

Электромагнитные волны (и, в частности, световые волны, или просто свет) – это распространяющееся в пространстве и во времени электромагнитное поле. Электромагнитные волны поперечны – векторы электрической напряженности и магнитной индукции перпендикулярны друг другу и лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. Световые волны, как и любые другие электромагнитные волны, распространяются в веществе с конечной скоростью, которая может быть рассчитана по формуле:

где: ε и μ – диэлектрическая и магнитная проницаемости вещества, ε0 и μ0 – электрическая и магнитная постоянные: ε0 = 8,85419·10–12 Ф/м, μ0 = 1,25664·10–6 Гн/м. Скорость света в вакууме (где ε = μ = 1) постоянна и равна с = 3∙108 м/с, она также может быть вычислена по формуле:

Скорость света в вакууме является одной из фундаментальных физических постоянных. Если свет распространяется в какой-либо среде, то скорость его распространения также выражается следующим соотношением:

где: n – показатель преломления вещества – физическая величина, показывающая во сколько раз скорость света в среде меньше чем в вакууме. Показатель преломления, как видно из предыдущих формул, может быть рассчитан следующим образом:

- Свет переносит энергию. При распространении световых волн возникает поток электромагнитной энергии.

- Световые волны испускаются в виде отдельных квантов электромагнитного излучения (фотонов) атомами или молекулами.

Кроме света существуют и другие виды электромагнитных волн. Далее они перечислены по уменьшению длины волны (и соответственно, по возрастанию частоты):

- Радиоволны;

- Инфракрасное излучение;

- Видимый свет;

- Ультрафиолетовое излучение;

- Рентгеновское излучение;

- Гамма-излучение.

Интерференция

К оглавлению…

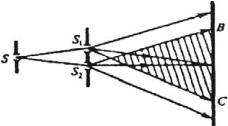

Интерференция – одно из ярких проявлений волновой природы света. Оно связано с перераспределением световой энергии в пространстве при наложении так называемых когерентных волн, то есть волн, имеющих одинаковые частоты и постоянную разность фаз. Интенсивность света в области перекрытия пучков имеет характер чередующихся светлых и темных полос, причем в максимумах интенсивность больше, а в минимумах меньше суммы интенсивностей пучков. При использовании белого света интерференционные полосы оказываются окрашенными в различные цвета спектра.

Для расчета интерференции используется понятие оптической длины пути. Пусть свет прошел расстояние L в среде с показанием преломления n. Тогда его оптическая длина пути рассчитывается по формуле:

Для интерференции необходимо наложение хотя бы двух лучей. Для них вычисляется оптическая разность хода (разность оптических длин) по следующей формуле:

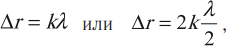

Именно эта величина и определяет, что получится при интерференции: минимум или максимум. Запомните следующее: интерференционный максимум (светлая полоса) наблюдается в тех точках пространства, в которых выполняется следующее условие:

Разность фаз колебаний при этом составляет:

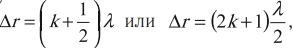

При m = 0 наблюдается максимум нулевого порядка, при m = ±1 максимум первого порядка и так далее. Интерференционный минимум (темная полоса) наблюдается при выполнении следующего условия:

Разность фаз колебаний при этом составляет:

При первом нечетном числе (единица) будет минимум первого порядка, при втором (тройка) минимум второго порядка и т.д. Минимума нулевого порядка не бывает.

Дифракция. Дифракционная решетка

К оглавлению…

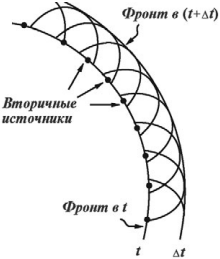

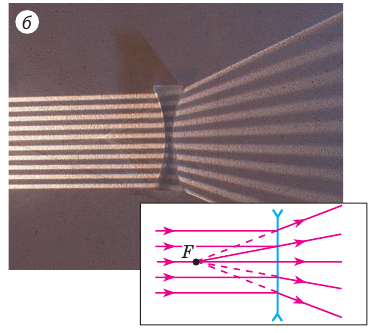

Дифракцией света называется явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий, размеры которых сопоставимы с длиной волны света (огибание светом препятствий). Как показывает опыт, свет при определенных условиях может заходить в область геометрической тени (то есть быть там, где его быть не должно). Если на пути параллельного светового пучка расположено круглое препятствие (круглый диск, шарик или круглое отверстие в непрозрачном экране), то на экране, расположенном на достаточно большом расстоянии от препятствия, появляется дифракционная картина – система чередующихся светлых и темных колец. Если препятствие имеет линейный характер (щель, нить, край экрана), то на экране возникает система параллельных дифракционных полос.

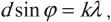

Дифракционные решетки представляют собой периодические структуры, выгравированные специальной делительной машиной на поверхности стеклянной или металлической пластинки. У хороших решеток параллельные друг другу штрихи имеют длину порядка 10 см, а на каждый миллиметр приходится до 2000 штрихов. При этом общая длина решетки достигает 10–15 см. Изготовление таких решеток требует применения самых высоких технологий. На практике применяются также и более грубые решетки с 50–100 штрихами на миллиметр, нанесенными на поверхность прозрачной пленки.

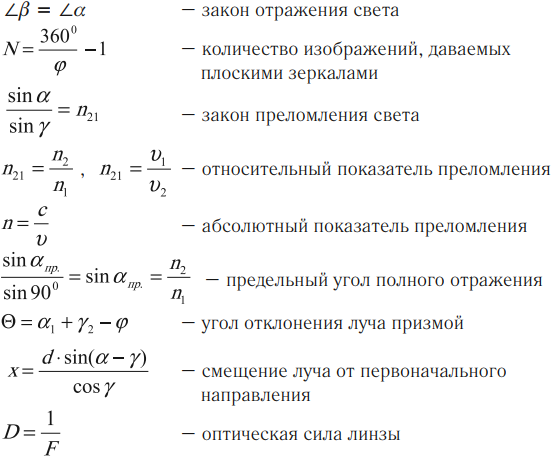

При нормальном падении света на дифракционную решетку в некоторых направлениях (помимо того, в котором изначально падал свет) наблюдаются максимумы. Для того, чтобы наблюдался интерференционный максимум, должно выполняться следующее условие:

где: d – период (или постоянная) решетки (расстояние между соседними штрихами), m – целое число, которое называется порядком дифракционного максимума. В тех точках экрана, для которых это условие выполнено, располагаются так называемые главные максимумы дифракционной картины.

Законы геометрической оптики

К оглавлению…

Геометрическая оптика – это раздел физики, в котором не учитываются волновые свойства света. Основные законы геометрической оптики были известны задолго до установления физической природы света.

Оптически однородная среда — это среда, во всем объеме которой показатель преломления остаётся неизменным.

Закон прямолинейного распространения света: в оптически однородной среде свет распространяется прямолинейно. Этот закон приводит к представлению о световом луче как о геометрической линии, вдоль которой распространяется свет. Следует отметить, что закон прямолинейного распространения света нарушается и понятие светового луча утрачивает смысл, если свет проходит через малые отверстия, размеры которых сравнимы с длиной волны (в этом случае наблюдается дифракция).

На границе раздела двух прозрачных сред свет может частично отразиться так, что часть световой энергии будет распространяться после отражения по новому направлению, а частично пройти через границу и распространяться во второй среде.

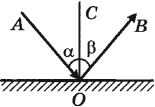

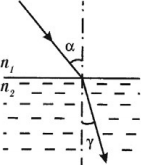

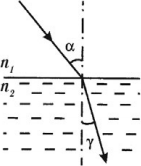

Закон отражения света: падающий и отраженный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости (плоскость падения). Угол отражения γ равен углу падения α. Заметьте, что все углы в оптике измеряются от перпендикуляра к границе раздела двух сред.

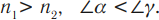

Закон преломления света (закон Снеллиуса): падающий и преломленный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β есть величина, постоянная для двух данных сред, и определяется выражением:

Закон преломления был экспериментально установлен голландским ученым В.Снеллиусом в 1621 году. Постоянную величину n21 называют относительным показателем преломления второй среды относительно первой. Показатель преломления среды относительно вакуума называют абсолютным показателем преломления.

Среду с большим значением абсолютного показателя называют оптически более плотной, а с меньшим – менее плотной. При переходе из менее плотной среды в более плотную луч «прижимается» к перпендикуляру, а при переходе из более плотной в менее плотную – «удаляется» от перпендикуляра. Единственный случай, когда луч не преломляется, это если угол падения равен 0 (то есть лучи перпендикулярны границе раздела сред).

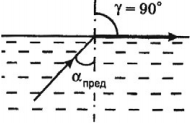

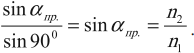

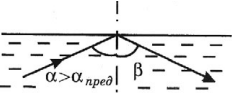

При переходе света из оптически более плотной среды в оптически менее плотную n2 < n1 (например, из стекла в воздух) можно наблюдать явление полного внутреннего отражения, то есть исчезновение преломленного луча. Это явление наблюдается при углах падения, превышающих некоторый критический угол αпр, который называется предельным углом полного внутреннего отражения. Для угла падения α = αпр, sinβ = 1, так как β = 90°, это значит, что преломленный луч идет вдоль самой границы раздела, при этом, согласно закону Снеллиуса, выполняется следующее условие:

Как только угол падения становиться больше предельного, то преломленный луч уже не просто идет вдоль границы, а он и вовсе не появляется, так как его синус теперь уж должен быть больше единицы, а такого не может быть.

Линзы

К оглавлению…

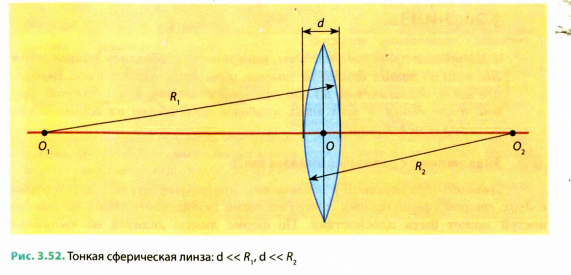

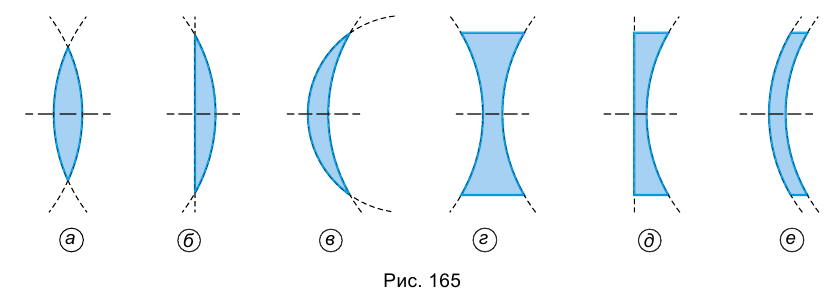

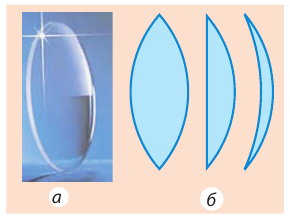

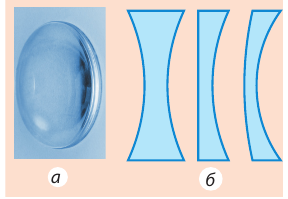

Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. Если толщина самой линзы мала по сравнению с радиусами кривизны сферических поверхностей, то линзу называют тонкой.

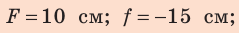

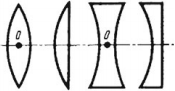

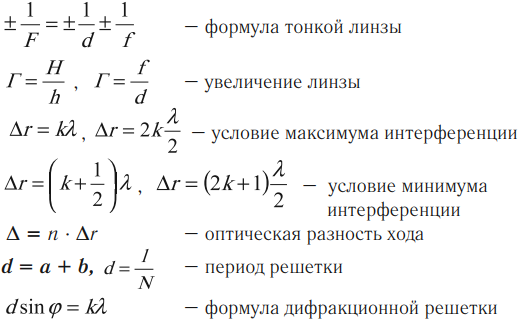

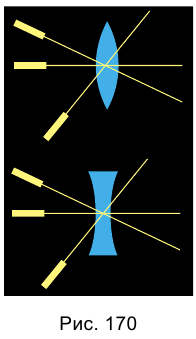

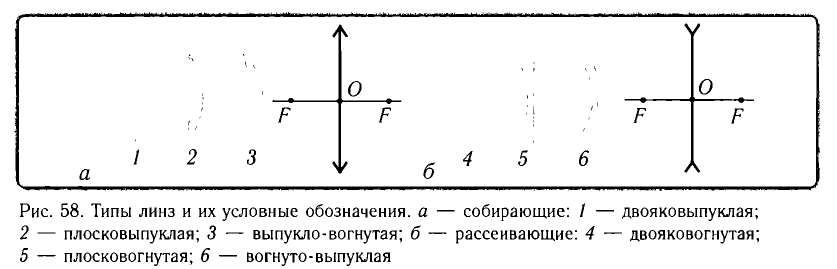

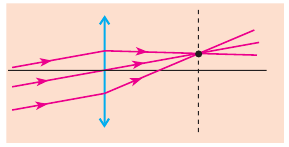

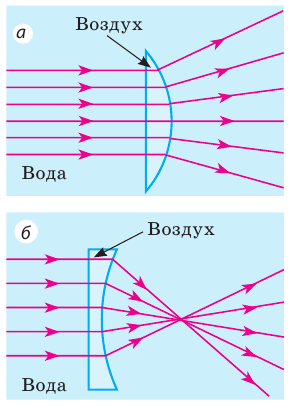

Линзы бывают собирающими и рассеивающими. Если показатель преломления линзы больше, чем окружающей среды, то собирающая линза в середине толще, чем у краев, рассеивающая линза, наоборот, в средней части тоньше. Если показатель преломления линзы меньше, чем окружающей среды, то всё наоборот.

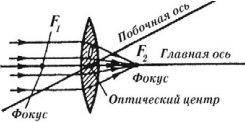

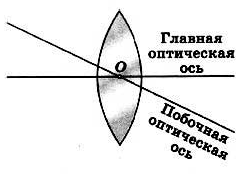

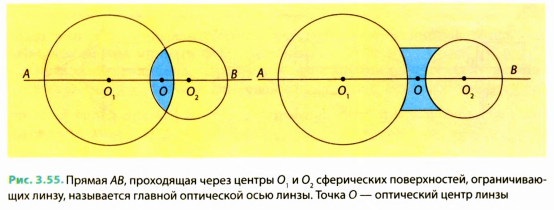

Прямая, проходящая через центры кривизны сферических поверхностей, называется главной оптической осью линзы. В случае тонких линз можно приближенно считать, что главная оптическая ось пересекается с линзой в одной точке, которую принято называть оптическим центром линзы. Луч света проходит через оптический центр линзы, не отклоняясь от первоначального направления. Все прямые, проходящие через оптический центр, называются побочными оптическими осями.

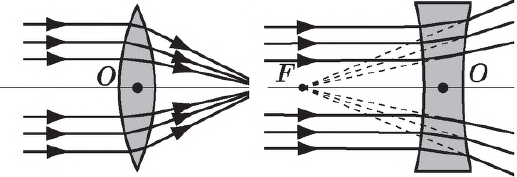

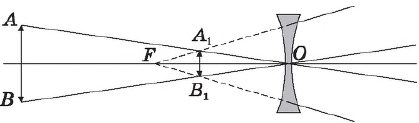

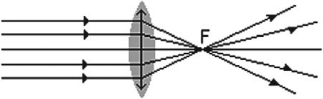

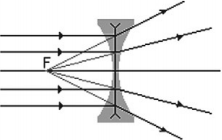

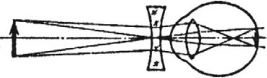

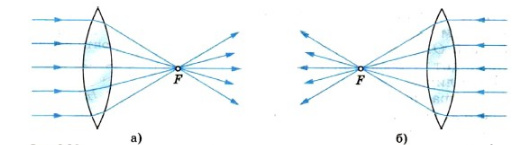

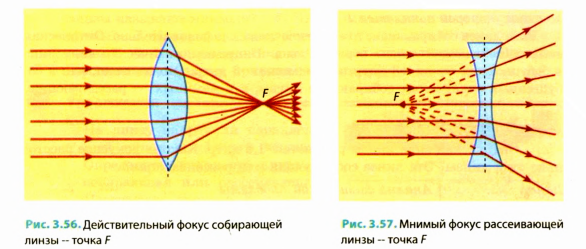

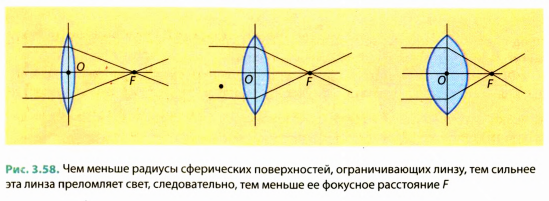

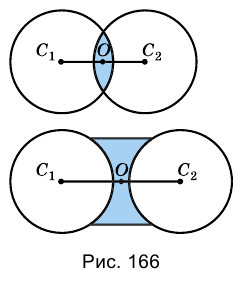

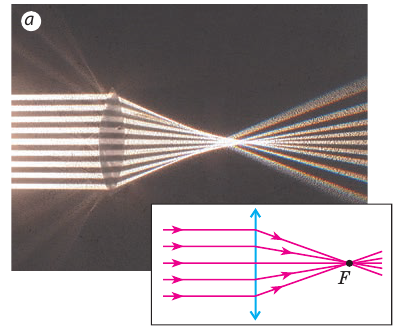

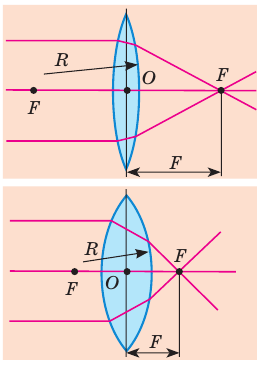

Если на линзу направить пучок лучей, параллельных главной оптической оси, то после прохождения через линзу лучи (или их продолжения) соберутся в одной точке F, которая называется главным фокусом линзы. У тонкой линзы имеются два главных фокуса, симметрично расположенных относительно линзы на главной оптической оси. У собирающих линз фокусы действительные, у рассеивающих – мнимые. Расстояние между оптическим центром линзы O и главным фокусом F называется фокусным расстоянием. Оно обозначается той же буквой F.

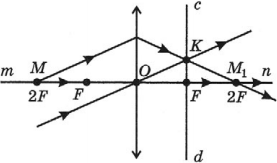

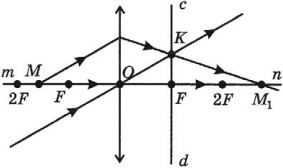

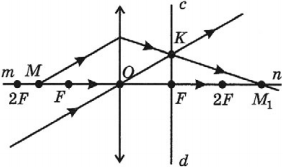

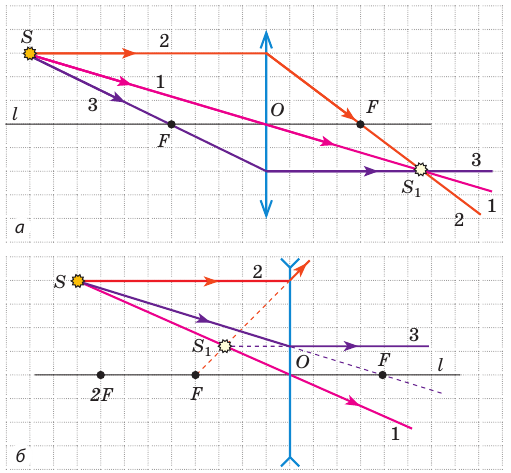

Правила построения хода луча в линзах

К оглавлению…

Формула линзы

К оглавлению…

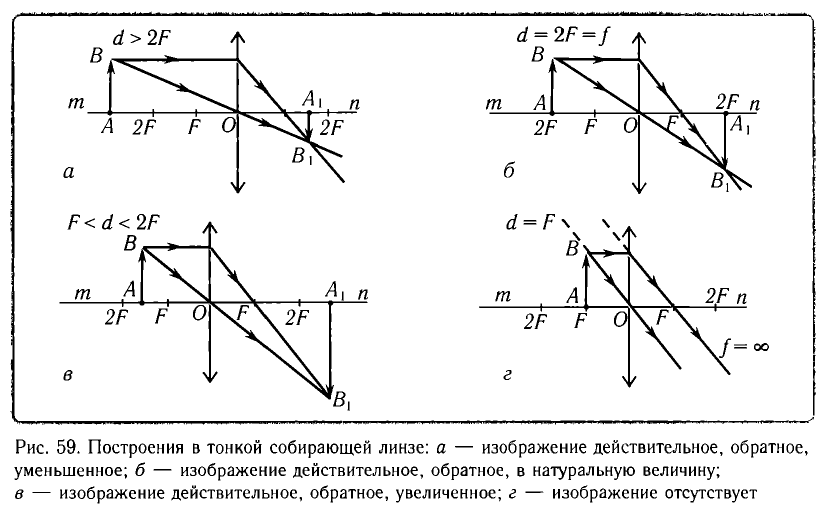

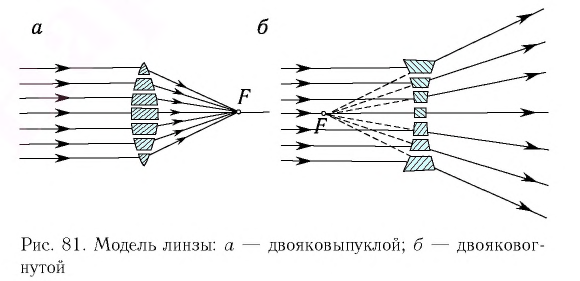

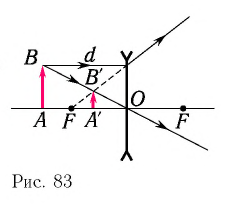

Основное свойство линз – способность давать изображения предметов. Изображение – это точка пространства, где пересекаются лучи (или их продолжения), испущенные источником после преломления в линзе. Изображения бывают прямыми и перевернутыми, действительными (пересекаются сами лучи) и мнимыми (пересекаются продолжения лучей), увеличенными и уменьшенными.

Положение изображения и его характер можно определить с помощью геометрических построений. Для этого используют свойства некоторых стандартных лучей, ход которых известен. Это лучи, проходящие через оптический центр или один из фокусов линзы, а также лучи, параллельные главной или одной из побочных оптических осей.

Для простоты можно запомнить, что изображение точки будет точкой. Изображение точки, лежащей на главной оптической оси, лежит на главной оптической оси. Изображение отрезка – отрезок. Если отрезок перпендикулярен главной оптической оси, то его изображение перпендикулярно главной оптической оси. А вот если отрезок наклонен к главной оптической оси под некоторым углом, то его изображение будет наклонено уже под некоторым другим углом.

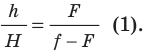

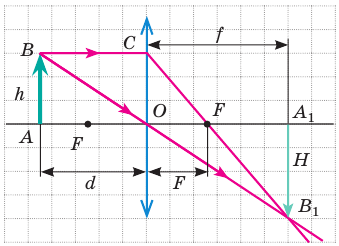

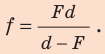

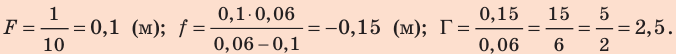

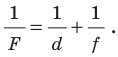

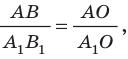

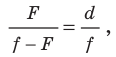

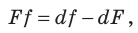

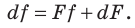

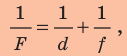

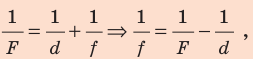

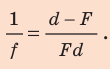

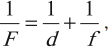

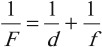

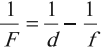

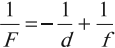

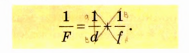

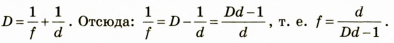

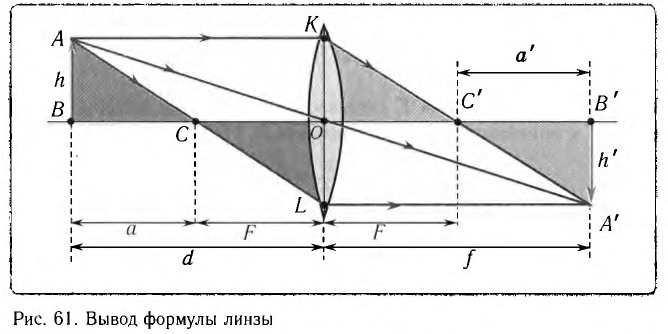

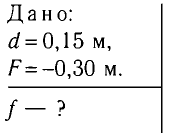

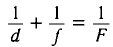

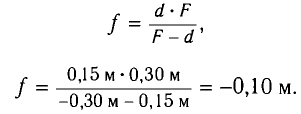

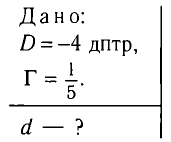

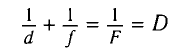

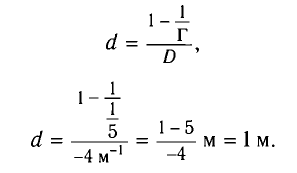

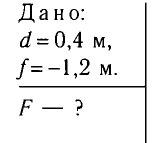

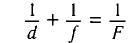

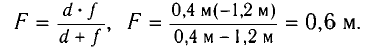

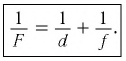

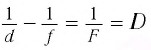

Изображения можно также рассчитать с помощью формулы тонкой линзы. Если кратчайшее расстояние от предмета до линзы обозначить через d, а кратчайшее расстояние от линзы до изображения через f, то формулу тонкой линзы можно записать в виде:

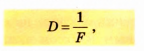

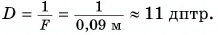

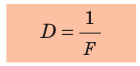

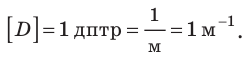

Величину D, обратную фокусному расстоянию. называют оптической силой линзы. Единица измерения оптической силы является 1 диоптрия (дптр). Диоптрия – оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м.

Фокусным расстояниям линз принято приписывать определенные знаки: для собирающей линзы F > 0, для рассеивающей F < 0. Оптическая сила рассеивающей линзы также отрицательна.

Величины d и f также подчиняются определенному правилу знаков: f > 0 – для действительных изображений; f < 0 – для мнимых изображений. Перед d знак «–» ставится только в том случае, когда на линзу падает сходящийся пучок лучей. Тогда их мысленно продлевают до пересечения за линзой, помещают туда воображаемый источник света, и определяют для него расстояние d.

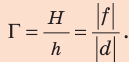

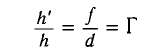

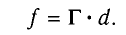

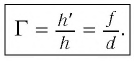

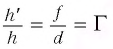

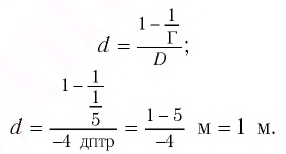

В зависимости от положения предмета по отношению к линзе изменяются линейные размеры изображения. Линейным увеличением линзы Γ называют отношение линейных размеров изображения и предмета. Для линейного увеличения линзы существует формула:

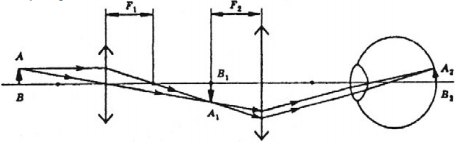

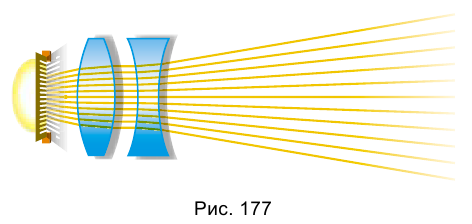

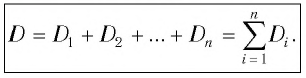

Во многих оптических приборах свет последовательно проходит через две или несколько линз. Изображение предмета, даваемое первой линзой, служит предметом (действительным или мнимым) для второй линзы, которая строит второе изображение предмета и так далее.

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы

Линза (нем. linse произошло от лат. lens — чечевица) — это простейший оптический элемент, ограниченный с двух сторон сферическими поверхностями.

Обычно линзы изготавливаются из оптического стекла (стекло специального изготовления с минимальным количеством дефектов: пузырьков воздуха, включений посторонних микрочастиц).

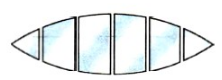

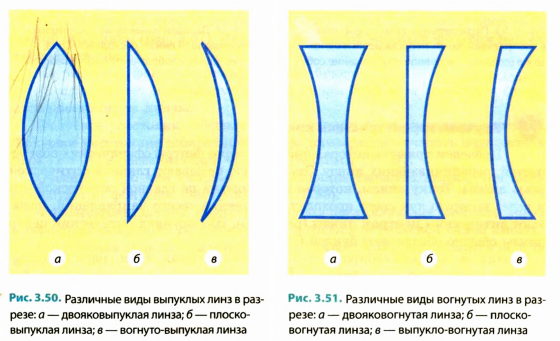

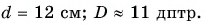

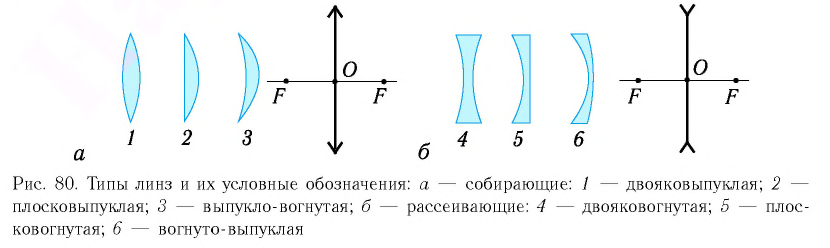

Линзы бывают выпуклые и вогнутые. У выпуклых линз середина толще, чем края, у вогнутых — наоборот. В свою очередь, выпуклые линзы делятся на двояковыпуклые, плосковыпуклые ивогнуто-выпуклые. Вогнутые линзы делятся на двояковогнутые, плосковогнутые и выпукло-вогнутые. На рисунке рядом с изображениями линз (справа) даны их условные обозначения на оптических схемах.

Тонкая линза. Если толщина линзы пренебрежимо мала по сравнению с радиусами кривизны ее поверхностей и расстоянием от предмета до линзы, ее называют тонкой линзой. Вершины сферических сегментов тонкой линзы расположены так близко, что их принимают за одну точку, называемую центром линзы, и обозначают буквой $О$. Луч света, проходящий через оптический центр линзы, практически не преломляется.

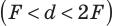

Прямая $С_1С_2$, проходящая через центры сферических поверхностей $О$, ограничивающих линзу, называется главной оптической осью линзы. Любую другую прямую, проходящую через оптический центр, называют побочной оптической осью.

Фокусы линзы

Выпуклая (положительная, или собирающая) линза. Если на выпуклую линзу направить пучок света параллельно ее главной оптической оси, то после преломления в линзе он соберется в некоторой точке $F$ на оси линзы, которая называется главным фокусом линзы. Поэтому такие линзы называются положительными, или собирающими. Расстояние от центра линзы $О$ до точки $F$ называется фокусным расстоянием линзы. У линзы имеется два главных фокуса, с каждой стороны по одному.

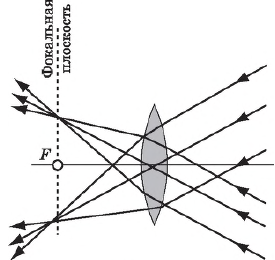

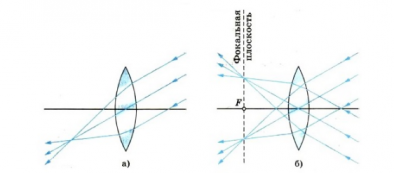

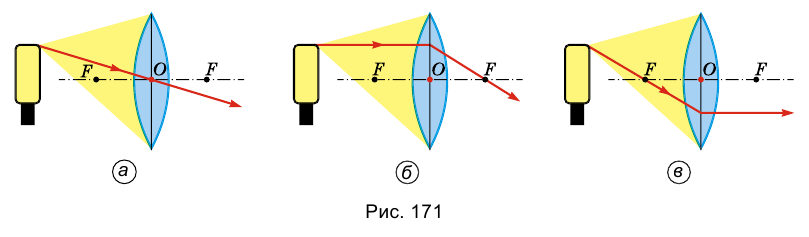

Если на собирающую линзу направить пучок света, параллельный любой из ее побочных оптических осей, он соберется в точке, лежащей на плоскости, перпендикулярной главной оптической оси линзы и проходящей через ее главный фокус. Эта плоскость называется фокальной плоскостью линзы.

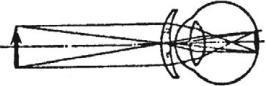

Вогнутая (отрицательная, или рассеивающая) линза. Пучок света, направленный параллельно оптической оси вогнутой линзы, после преломления в ней расходится. Если эти расходящиеся лучи продолжить в обратную сторону, они соберутся на оптической оси линзы со стороны падающего пучка в точку, которая называется мнимым фокусом линзы. Глазу, расположенному с правой стороны, будет казаться, что пучок лучей исходит из точки $F$. Такая линза называется отрицательной, или рассеивающей. Как и в случае собирающей линзы, фокусное расстояние измеряется от оптического центра до фокуса.

Фокусное расстояние линзы зависит от кривизны поверхностей, ограничивающих линзу. Чем больше кривизна поверхности линзы, тем меньше фокусное расстояние.

Оптическая сила линзы

Оптической силой линзы называется физическая величина, обратная фокусному расстоянию:

$D={1}/{F}$

Оптическая сила измеряется в диоптриях (дптр). В СИ единицей оптической силы является метр в минус первой степени ($м^{-1}$).

Фокусное расстояние собирающей линзы (и соответственно, ее оптическую силу) условились считать положительной величиной, т. к. собирающая линза обладает действительным фокусом.

Фокусное расстояние рассеивающей линзы (и, соответственно, ее оптическая сила) — отрицательная величина, т. к. у рассевающей линзы мнимый фокус.

Построение изображений в линзах

Любой предмет можно разбить на маленькие области, которые условно могут быть приняты за точки. Поэтому для построения изображения любого предмета необходимо знать, как строится изображение произвольной точки.

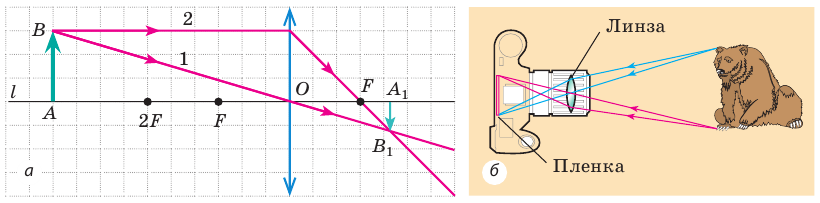

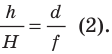

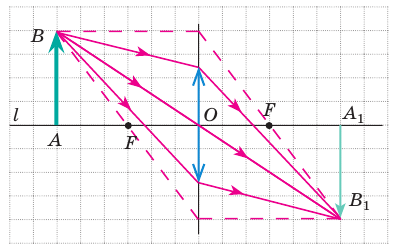

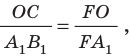

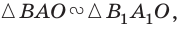

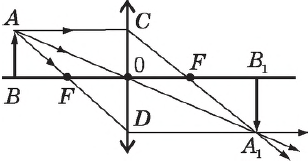

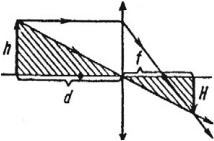

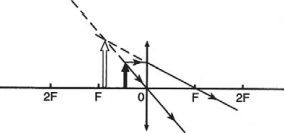

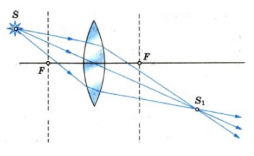

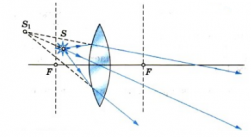

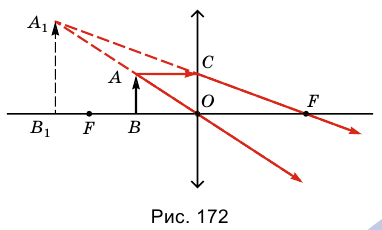

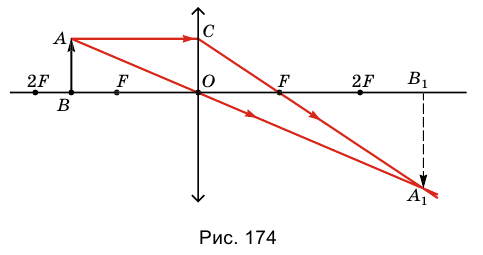

Собирающая линза

Для образования оптического изображения точки в линзе достаточно двух лучей. В качестве таковых выбираются любые два из трех лучей, ход которых известен: 1) луч, идущий параллельно оптической оси линзы — луч $АС$, который после преломления пересекает оптическую ось в фокусе линзы $F$; 2) луч, проходящий через оптический центр линзы, который не меняет своего направления (луч $АА_1$); 3) луч, проходящий через фокус линзы, который после преломления пойдет параллельно главной оптической оси — луч $АD$. Точка $А_1$ пересечения этих трех лучей за линзой и будет изображением исходной точки $А$.

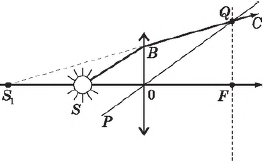

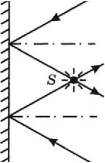

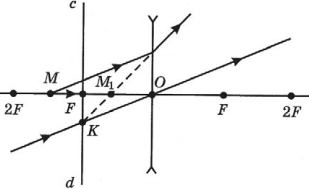

Для построения изображения точки $S$, находящейся на главной оптической оси, все три упомянутых выше луча не подходят, т. к. сливаются в один, идущий вдоль главной оптической оси, и потому в этом случае пользуются следующим приемом. Из точки $S$ проводят произвольный луч $SB$ до пересечения с линзой. Чтобы найти ход этого луча после преломления в линзе, проводят через центр линзы $О$ луч, параллельный $SB$ и являющийся побочной оптической осью линзы, до пересечения с фокальной плоскостью линзы в точке $Q$. Через эту точку пройдет преломленный луч $ВС$. Таким образом построен ход лучей, выходящих из точки $S$. После преломления эти лучи расходятся. Изображение $S_1$ будет мнимым, т. к. источник расположен между главным фокусом и линзой.

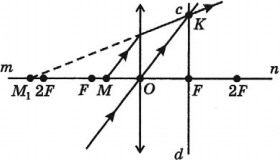

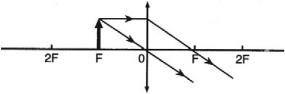

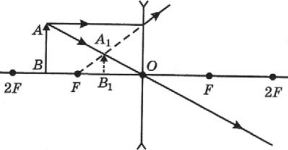

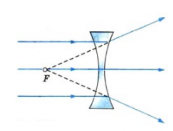

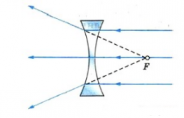

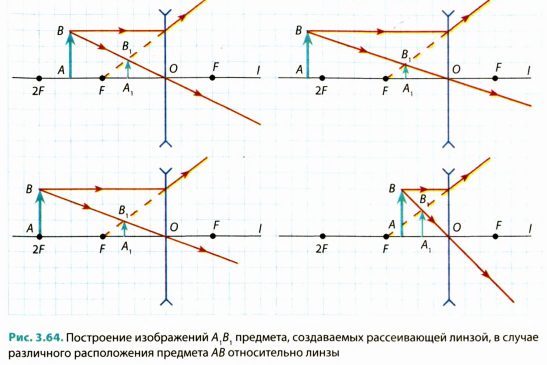

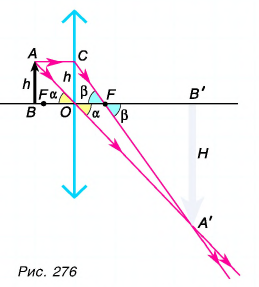

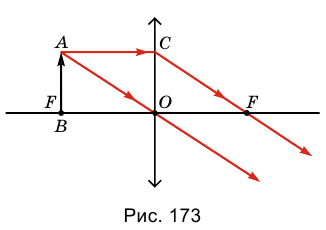

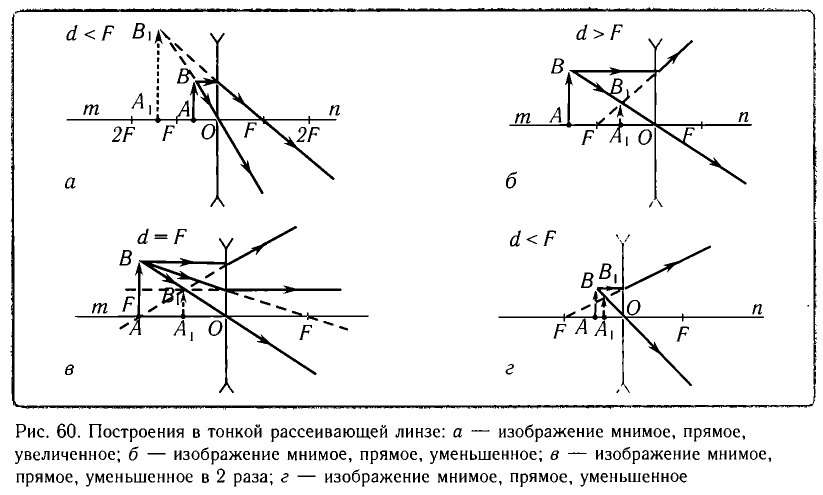

Рассеивающая линза

Построение изображения в рассеивающей линзе показано на рисунке. Поскольку лучи после преломления в рассеивающей линзе не пересекаются, то в фокусе ее собираются продолжения этих лучей. Получаемое изображение, следовательно, является мнимым и прямым. Изображение предмета расположено всегда между фокусом и оптическим центром линзы и поэтому оно всегда уменьшенное.

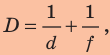

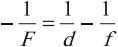

Формула тонкой линзы

Используя законы геометрии, в частности, подобие треугольников, можно вывести формулу, связывающую расстояние $d$ от предмета до линзы, расстояние $d_1$ от изображения до линзы и фокусное расстояние линзы $f$:

${1}/{d}+{1}/{d_1}={1}/{f}$

или

${1}/{d}+{1}/{d_1}=D$

Уравнения называют формулой тонкой линзы. Величины, входящие в формулу, могут быть как положительными, так и отрицательными. Фокусное расстояние $f$ собирающей линзы считается положительным, а рассеивающей — отрицательным. Расстояние $d$ от линзы до предмета положительно, если это действительная светящаяся точка, и отрицательно, если мнимая (т. е. если на линзу падает сходящийся пучок лучей, продолжение которых сходится в одной точке). Расстояние $d_1$ от изображения до линзы положительно, если изображение действительное, и отрицательно, если оно мнимое. Учитывая сказанное, перед каждым членом в формулах ставят знак «+» или «-». Если знаки величин, входящих в формулы, неизвестны, ставят «+». Если в результате вычислений у какой-либо из величин получается знак «-», значит, эта величина — мнимая.

Увеличение линзы

Линейным увеличением $Г$ линзы называется отношение линейного размера изображения $H$ к линейному размеру предмета $h$: $Г={H}/{h}$

Увеличение линзы равно отношению расстояния от изображения до линзы к расстоянию от линзы до предмета:

$Г={|d_1|}/{|d|}$

Линзы являются основной частью фотоаппарата, проекционного аппарата, микроскопа и телескопа. В глазу есть своя линза — хрусталик.

Оптика

Оптика – это раздел физики, в котором изучаются закономерности световых явлений, природа света и его взаимодействие с веществом.

Световой луч – это линия, вдоль которой распространяется свет.

Закон независимости световых лучей:

при пересечении световых лучей каждый из них продолжает распространяться в прежнем направлении.

Источник света – это тело, которое излучает свет.

При излучении света источник теряет энергию, при поглощении его внутренняя энергия увеличивается, т. е. распространение света сопровождается переносом энергии.

Виды источников света:

- тепловые – это источники, в которых излучение света происходит в результате нагревания тела до высокой температуры;

- люминисцентные – это тела, излучающие свет при облучении их светом, рентгеновскими лучами, радиоактивным излучением и т. д.

Точечный источник света – это источник, представляющий собой светящуюся материальную точку, т. е. источник, размеры которого малы по сравнению с расстоянием до освещаемого предмета.

Если источник света находится в бесконечности, то его лучи падают на поверхность параллельным пучком.

Свет – это электромагнитная волна с частотой от 1,5·1011 Гц до 3·1016 Гц.

Скорость света в вакууме: ( c ) = 3·108 м/с.

Содержание

- Прямолинейное распространение света

- Закон отражения света

- Построение изображений в плоском зеркале

- Закон преломления света

- Полное внутреннее отражение

- Линзы. Оптическая сила линзы

- Формула тонкой линзы

- Построение изображений в линзах

- Оптические приборы. Глаз как оптическая система

- Интерференция света

- Дифракция света

- Дифракционная решетка

- Дисперсия света

- Основные формулы по теме «Оптика»

Прямолинейное распространение света

Закон распространения света:

свет в прозрачной однородной среде распространяется прямолинейно.

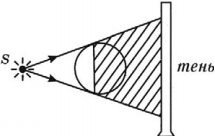

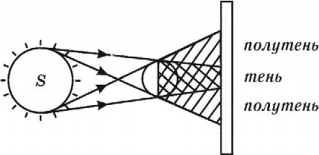

Экспериментальным доказательством прямолинейности распространения света является образование тени.

Тень – это область пространства, куда не попадает свет от источника.

Полутень – это область пространства, куда частично попадает свет от источника.

Если источник света точечный, то на экране образуется четкая тень предмета.

Если источник неточечный, то на экране образуется размытая тень (области тени и полутени).

Образованием тени при падении света на непрозрачный предмет объясняются такие явления, как солнечное и лунное затмения.

Закон отражения света

Отражение – это явление, при котором при падении световых лучей на непрозрачную гладкую поверхность они меняют направление распространения, возвращаясь в прежнюю среду.

АО – падающий луч, ОВ – отраженный луч, СО – перпендикуляр

Угол падения – это угол между падающим лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности.

Угол отражения – это угол между отраженным лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности.

Законы отражения света

- Лучи падающий и отраженный лежат в одной плоскости с перпендикуляром, восстановленным в точку падения луча к отражающей поверхности.

- Угол отражения равен углу падения. ( anglebeta=anglealpha ), где ( alpha ) – угол падения, ( beta ) – угол отражения.

Виды отражения

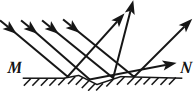

- Зеркальное – это отражение, при котором лучи, падающие на поверхность параллельным пучком, после отражения остаются параллельны.

- Рассеянное – это отражение, при котором лучи, падающие на поверхность параллельным пучком, после отражения отклоняются в различных направлениях.

Если луч падает перпендикулярно отражающей поверхности, то угол падения равен нулю, и угол отражения тоже равен нулю. Поэтому луч отражается в обратном направлении.

Важно!

В оптике все углы отсчитываются от перпендикуляра к отражающей поверхности или к границе раздела сред.

Построение изображений в плоском зеркале

Построение изображения в плоском зеркале основано на законах отражения света.

Алгоритм построения изображения в плоском зеркале

- Проведите из данной точки на поверхность луч под произвольным углом. В точке падения луча на границу раздела сред проведите перпендикуляр.

- Отметьте угол падения ( alpha ).

- Постройте равный ему угол отражения ( beta ).

- Проведите из данной точки перпендикуляр к поверхности зеркала ( (alpha=0) ).

- Постройте равный ему угол отражения ( (beta=0) ) (эти лучи совпадают).

- Проведите пунктирной линией продолжения отраженных лучей за зеркало.

- Найдите точку пересечения продолжений отраженных лучей (эта точка является изображением данной точки в плоском зеркале).

- Аналогично постройте изображение второй точки.

- Соедините полученные изображения точек пунктирной линией.

Изображение предмета в плоском зеркале мнимое, прямое, по размерам равное предмету, находящееся за зеркалом на таком же расстоянии, на каком предмет находится перед зеркалом.

Важно!

Если на поверхность плоского зеркала падает сходящийся пучок лучей, то изображение получается действительным.

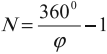

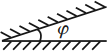

Если поверхность двух плоских зеркал образует угол ( varphi ), то количество изображений в такой системе зеркал можно определить по формуле:

где ( N ) – количество изображений.

Закон преломления света

Преломление света – это изменение направления распространения светового луча на границе раздела двух сред.

Угол преломления – это угол между преломленным лучом и перпендикуляром к границе раздела двух сред.

( gamma ) – угол преломления

Законы преломления света

- Лучи падающий и преломленный лежат в одной плоскости с перпендикуляром, восстановленным в точку падения луча к преломляющей поверхности.

- Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред и равная относительному показателю преломления двух сред:

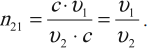

где ( n_{21} ) – относительный показатель преломления.

Первой является среда, в которой распространяется падающий луч, второй является среда, в которой распространяется преломленный луч.

Относительный показатель преломления равен отношению абсолютного показателя преломления второй среды к абсолютному показателю преломления первой среды:

где ( n_1 ) – абсолютный показатель преломления первой среды; ( n_2 ) – абсолютный показатель преломления второй среды.

Абсолютный показатель преломления показывает, во сколько раз скорость света в вакууме больше, чем в данной среде:

где ( c ) – скорость света в вакууме, ( v ) – скорость распространения света в данной среде.

Относительный показатель преломления показывает, во сколько раз скорость распространения света в первой среде больше, чем во второй:

Среда, у которой абсолютный показатель преломления больше, является оптически более плотной средой.

Среда, у которой абсолютный показатель преломления меньше, является оптически менее плотной средой.

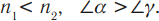

Следствия закона преломления света

- Если свет падает из оптически менее плотной среды в оптически более плотную, то угол падения больше угла преломления:

- Если свет падает из оптически более плотной среды в оптически менее плотную, то угол падения меньше угла преломления:

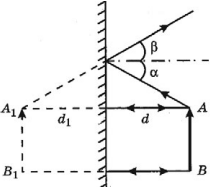

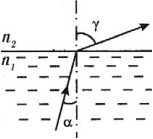

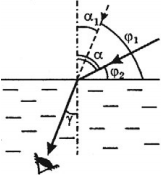

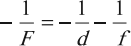

Если луч падает на плоско параллельную пластину, изготовленную из оптически более плотного вещества, чем окружающая среда, то луч не изменяет своего направления, а лишь смещается на некоторое расстояние.

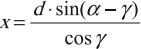

( x ) – смещение луча от первоначального направления:

где ( d ) – толщина пластины.

Важно!

Если в условии задачи говорится, что «кажется, что луч падает под углом ( varphi_1 ) к поверхности воды», то имеют в виду не кажущийся угол падения ( alpha_1 ), а угол между кажущимся падающим лучом и поверхностью воды ( varphi_1 ).

Полное внутреннее отражение

Если свет падает из оптически более плотной среды в оптически менее плотную среду, то с увеличением угла падения увеличивается угол преломления. При некотором значении угла падения угол преломления становится равным 90°. Преломленный луч будет скользить по поверхности раздела двух сред.

Предельный угол полного отражения – это угол падения, при котором угол преломления становится равным 90°:

Если вторая среда – воздух, ( n_2 ) = 1, то ( sinalpha_{пр.}=frac{1}{n_1}. ).

При дальнейшем увеличении угла падения угол преломления тоже увеличивается и наблюдается только отражение света. Это явление называется полным отражением света.

Применение явления полного внутреннего отражения

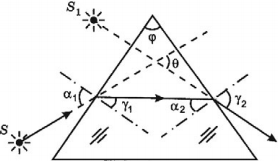

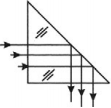

Треугольная призма – прозрачное тело, ограниченное с трех сторон плоскими поверхностями так, что линии их пересечения взаимно параллельны.

Если призма изготовлена из оптически более плотного вещества, чем окружающая среда, то луч, дважды преломляясь, отклоняется к основанию призмы, а мнимое изображение источника света смещается к вершине призмы.

Преломляющий угол призмы – это угол, лежащий против основания.

Угол отклонения луча призмой – это угол между направлениями падающего на призму и вышедшего из призмы лучей.

( varphi ) – преломляющий угол,

( theta ) – угол отклонения луча призмой.

Важно!

С помощью треугольной равнобедренной призмы с преломляющим углом 90° можно:

- повернуть луч на 90° (поворотная призма, используется в перископах);

- изменить направление луча на 180° (оборотная призма, используется в биноклях);

- изменить относительное расположение лучей.

Линзы. Оптическая сила линзы

Линза – это прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими или криволинейными поверхностями, одна из которых может быть плоской.

Тонкая линза – физическая модель линзы, в которой ее толщиной можно пренебречь по сравнению с диаметром линзы.

Классификация линз

1. По форме:

- выпуклые – это линзы, у которых средняя часть толще, чем края;

- вогнутые – это линзы, у которых края толще, чем средняя часть.

2. По оптическим свойствам:

- собирающие – это линзы, после прохождения которых параллельный пучок лучей собирается в одной точке;

- рассеивающие – это линзы, после прохождения которых параллельный пучок лучей рассеивается.

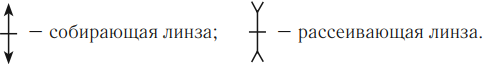

Условные обозначения:

Величины, характеризующие линзу

Главная оптическая ось – это прямая, проходящая через центры сферических поверхностей линзы.

Оптический центр линзы – это точка пересечения главной оптической оси с линзой, проходя через которую луч не изменяет своего направления.

Побочная оптическая ось – это любая прямая, проходящая через оптический центр линзы под произвольным углом к главной оптической оси.

Фокус линзы – это точка, в которой пересекаются после преломления лучи, падающие на линзу параллельно главной оптической оси.

Обозначение – ( F ).

Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра линзы до ее фокуса. Обозначение – ( F ), единица измерения – м.

Фокальная плоскость – это плоскость, проходящая через фокус линзы перпендикулярно ее главной оптической оси.

Побочный фокус – это точка пересечения побочной оптической оси с фокальной плоскостью.

Оптическая сила линзы – это величина, обратная фокусному расстоянию.

Обозначение – ( D ), единица измерения – диоптрия (дптр):

1 дптр – это оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м.

Важно!

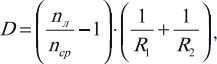

Оптическая сила линзы зависит от показателя преломления линзы и от радиусов кривизны сферических поверхностей, ограничивающих линзу:

где ( n_л ) – показатель преломления линзы, ( n_{ср} ) – показатель преломления среды, ( R_1 ) и ( R_2 ) – радиусы сферических поверхностей.

Если поверхности выпуклые, то ( R_1 ) > 0 и ( R_2 ) > 0, если поверхности вогнутые, то ( R_1 ) < 0 и ( R_2 ) < 0.

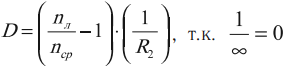

Если одна из поверхностей линзы плоская, например первая, то ( R_1toinfty ), а вторая поверхность выпуклая: ( R_2 ) > 0, то

Формула тонкой линзы

где ( F ) – фокусное расстояние линзы, ( d ) – расстояние от предмета до линзы, ( f ) – расстояние от линзы до изображения.

Правило знаков:

- ( F ) > 0, если линза собирающая; ( F ) < 0, если линза рассеивающая;

- ( d ) > 0, если предмет действительный; ( d ) < 0, если предмет мнимый (если на линзу падает сходящийся пучок лучей);

- ( f ) > 0, если изображение действительное; ( f ) < 0, если изображение мнимое.

Линза собирающая, предмет действительный, изображение действительное:

Линза собирающая, предмет действительный, изображение мнимо:

Линза собирающая, предмет мнимый, изображение действительное:

Линза рассеивающая, предмет действительный, изображение мнимое:

Линза рассеивающая, предмет мнимый, изображение мнимое:

Увеличение линзы – это величина, равная отношению линейных размеров изображения к линейным размерам предмета.

Обозначение – ( mathit{Gamma} ), единицы измерения – нет.

где ( H ) – линейный размер изображения, ( h ) – линейный размер предмета.

где ( f ) – расстояние от линзы до изображения, ( d ) – расстояние от предмета до линзы.

Важно!

При расчете увеличения линзы знаки ( f ) и ( d ) не учитываются.

Построение изображений в линзах

Для построения изображения в линзах следует помнить:

- луч, идущий вдоль главной оптической оси линзы, не преломляется;

- луч, проходящий через оптический центр линзы, не преломляется;

- луч, падающий на собирающую линзу параллельно главной оптической оси, после преломления пройдет через фокус линзы;

- луч, падающий на рассеивающую линзу параллельно главной оптической оси, преломится так, что его мнимое продолжение пройдет через фокус линзы, а сам луч – противоположно мнимому продолжению;

- луч, падающий на собирающую линзу через фокус, после преломления пройдет параллельно главной оптической оси линзы;

- произвольный луч после преломления в собирающей линзе пойдет через побочный фокус (точку фокальной плоскости, в которой ее пересечет параллельная произвольному лучу побочная оптическая ось);

- произвольный луч, падающий на рассеивающую линзу, преломится так, что его мнимое продолжение пройдет через точку, в которой пересечет фокальную плоскость линзы побочная оптическая ось, параллельная произвольному лучу.

Изображение, даваемое тонкой линзой, может быть действительным или мнимым.

Действительное изображение получается в результате пересечения преломленных в линзе лучей, исходящих из данной точки.

Мнимое изображение получается в результате пересечения продолжений преломленных в линзе лучей, исходящих из данной точки.

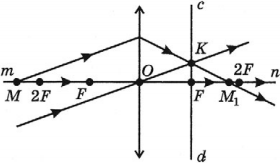

Построение изображений точки, даваемых собирающей линзой

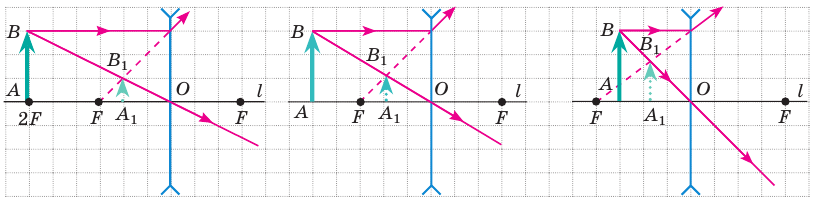

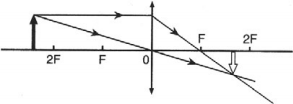

- Если точка находится за двойным фокусом линзы, то ее действительное изображение получается между фокусом и двойным фокусом по другую сторону от линзы.

- Если точка находится в двойном фокусе линзы, то его действительное изображение получается в двойном фокусе по другую сторону от линзы.

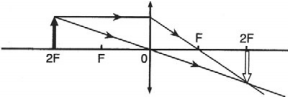

- Если точка находится между фокусом и двойным фокусом линзы, то его действительное изображение получается за двойным фокусом по другую сторону от линзы.

- Если точка находится в фокусе линзы, то его изображение находится в бесконечности.

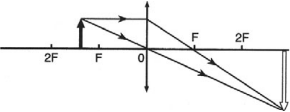

- Если точка находится между линзой и фокусом, то его мнимое изображение получается по ту же сторону от линзы.

Построение изображений предмета, даваемых собирающей линзой

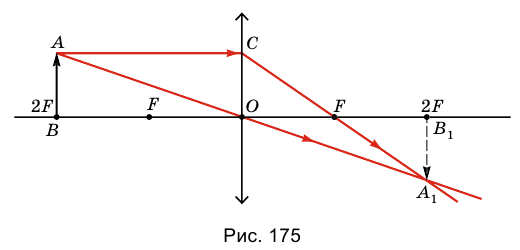

- Если предмет находится за двойным фокусом линзы, то его изображение получается действительным, перевернутым, уменьшенным, по другую сторону от линзы.

- Если предмет находится в двойном фокусе линзы, то его изображение получается действительным, перевернутым, равным по размерам предмету, в двойном фокусе по другую сторону от линзы.

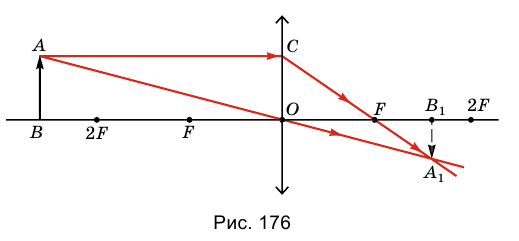

- Если предмет находится между фокусом и двойным фокусом линзы, то его изображение получается действительным, перевернутым, увеличенным, по другую сторону от линзы.

- Если предмет находится в фокусе линзы, то его изображение находится в бесконечности.

- Если предмет находится между линзой и фокусом, то его изображение получается мнимым, прямым, увеличенным, по ту же сторону от линзы.

Построение изображений точки, даваемых рассеивающей линзой

В рассеивающей линзе изображение точки всегда получается мнимым, по ту же сторону от линзы.

Построение изображений предмета, даваемых рассеивающей линзой

Изображение предмета в рассеивающей линзе всегда получается мнимым, прямым, уменьшенным, по ту же сторону от линзы.

Важно!

При решении задач на прохождение световых лучей сквозь линзы и получение изображений в них прежде всего выясните, о какой линзе идет речь: собирающей или рассеивающей. Обязательно сделайте чертеж, на котором соответствующими буквами укажите все основные расстояния: расстояние от предмета до линзы, расстояние от линзы до изображения, фокусное расстояние. Также обязательно укажите оптический центр линзы и оба фокуса по разные стороны от линзы.

При построении изображения следует заранее выучить, каким оно должно быть при соответствующем расположении предмета относительно линзы и где находиться (действительным или мнимым, увеличенным или уменьшенным, прямым или обратным). В противном случае при неверном построении, когда вы чуть-чуть искривите луч или он пойдет неточно через фокус или центр, изображение может оказаться не там, где надо, или вместо увеличенного уменьшенным, и тогда в решении появится ошибка.

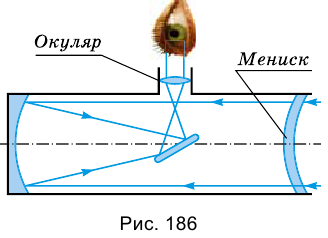

Оптические приборы. Глаз как оптическая система

Оптические приборы – это устройства, предназначенные для получения на экране, светочувствительных пленках, фотопленках и в глазу изображений различных предметов.

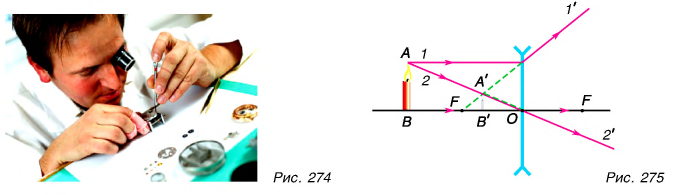

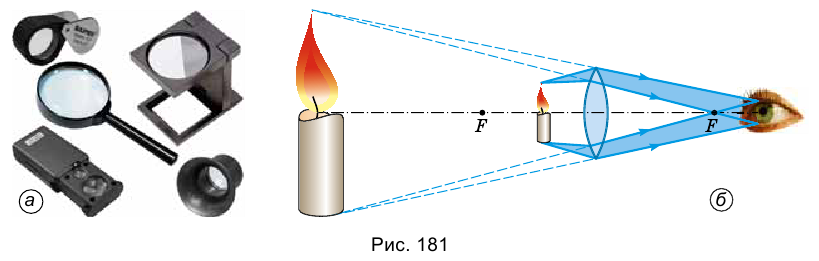

Лупа – это короткофокусная двояковыпуклая линза, предназначенная для относительно небольшого увеличения изображения.

Увеличение лупы рассчитывается по формуле:

где ( d_0 ) – расстояние наилучшего зрения, ( d_0 ) = 0,25 м.

Для получения увеличенного изображения предмет помещают перед линзой на расстоянии немного меньше фокусного. Изображение получается мнимым.

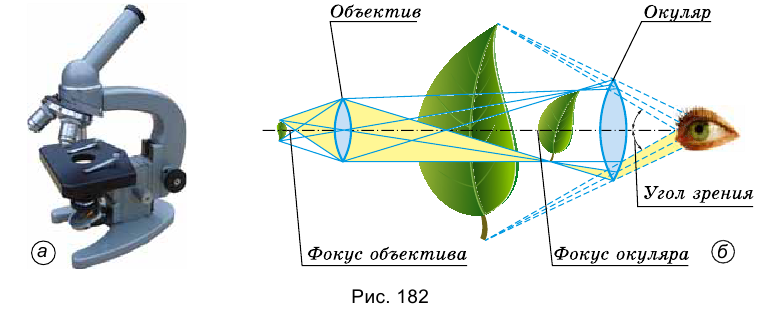

Микроскоп – это оптический прибор, предназначенный для рассматривания очень мелких предметов под большим углом зрения.

Микроскоп состоит из двух собирающих линз – короткофокусного объектива и длиннофокусного окуляра, расстояние между которыми может изменяться:

где ( F_1 ) – фокусное расстояние объектива; ( F_2 ) – фокусное расстояние окуляра.

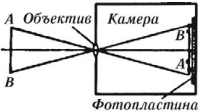

Фотоаппарат – прибор, предназначенный для получения действительных, уменьшенных, перевернутых изображений предметов на фотопленке.

Предметы могут находиться на разных расстояниях.

Мультимедийный проектор – оптическое устройство, с помощью которого на экране получают действительное, увеличенное изображение, снятое с источника видеосигнала.

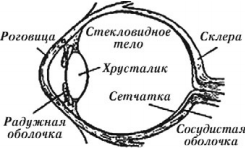

Человеческий глаз – оптическая система, подобная фотоаппарату.

Зрачок регулирует доступ света в глаз. Диаметр зрачка уменьшается при ярком освещении и увеличивается при слабом.

Хрусталик имеет форму двояковыпуклой линзы с показателем преломления 1,41. Он может изменять свою форму, в результате чего меняется его фокусное расстояние. При рассмотрении близких предметов хрусталик становится более выпуклым, при рассмотрении удаленных предметов – более плоским.

На сетчатке глаза образуется действительное, уменьшенное, перевернутое изображение предмета. Благодаря большому количеству нервных окончаний, находящихся на сетчатке, их раздражение передается в мозг и вызывает зрительные ощущения.

Зрение двумя глазами позволяет видеть предмет с разных сторон, т. е. осуществлять объемное зрение.

Если смотреть на предмет одним глазом, то, начиная с 10 м, он будет казаться плоским, если смотреть на предмет двумя глазами, то это расстояние увеличивается до 500 м.

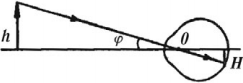

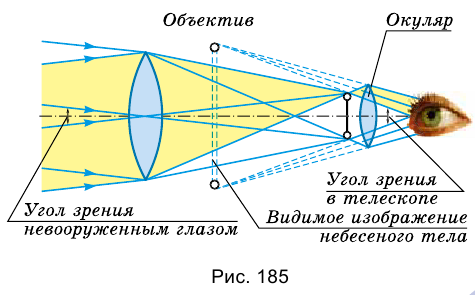

Угол зрения – это угол, образованный лучами, идущими от краев предмета в оптический центр глаза.

( varphi ) – угол зрения.

Аккомодация глаза – это свойство глаза, обеспечивающее четкое восприятие равноудаленных предметов путем изменения фокусного расстояния оптической системы.

Предел аккомодации – от ( infty ) до 10 см.

Расстояние наилучшего зрения – это наименьшее расстояние, с которого глаз может без особого напряжения рассматривать предметы:

Дефекты зрения

- Близорукость – это дефект оптической системы глаза, при котором ее фокус находится перед сетчаткой. Близорукий глаз плохо видит отдаленные предметы.

- Дальнозоркость – это дефект оптической системы глаза, при котором ее фокус находится за сетчаткой. Дальнозоркий глаз плохо видит близкие предметы.

Очки – это простейший прибор для коррекции оптических недостатков зрения.

Близорукость исправляют с помощью рассеивающих линз.

Дальнозоркость исправляют с помощью собирающих линз.

Интерференция света

Интерференция света – это явление перераспределения энергии в пространстве, происходящее в результате сложения когерентных волн, вследствие чего в одних местах возникают максимумы, а в других минимумы.

Когерентные волны – это волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную во времени разность фаз.

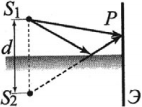

Когерентные волны можно получить от одного источника в результате отражения, преломления или дифракции.

Два независимых источника света не могут быть когерентными, поэтому в опытах с интерференцией света световые пучки от одного источника разделяют на два пучка, заставляют их проходить разные расстояния, а потом соединяют.

Когерентными могут быть:

- волны, одна из которых падает на экран непосредственно от источника света, а другая создается его отражением в зеркале (зеркало Ллойда);

- волны, образованные отражением одной и той же волны от двух сдвинутых относительно друг друга поверхностей (тонкие пленки);

- волны, падающие от точечного источника на непрозрачную преграду с двумя узкими щелями, которые разделяют исходный пучок света на два когерентных пучка (опыт Юнга).

Интерференционная картина представляет собой чередование светлых (цветных) и темных полос.

Источником когерентных волн является лазер.

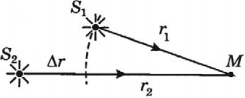

Геометрическая разность хода волн – это разность путей волн от двух когерентных источников ( S_1 ) и ( S_2 ) до точки пространства ( M ), в которой наблюдается интерференция.

Обозначение – ( Delta r ), единица измерения в СИ – м.

Условие максимума интерференции

Если геометрическая разность хода содержит целое число длин волн или четное число длин полуволн, то в месте их наложения друг на друга наблюдается усиление света – максимум:

где ( k ) = 0; 1; 2; 3… – порядок интерференционного максимума.

Условие минимума интерференции

Если геометрическая разность хода содержит нечетное число длин полуволн, то в месте их наложения друг на друга наблюдается ослабление света – минимум:

где ( k ) = 0; 1; 2; 3… – порядок интерференционного минимума.

Если свет распространяется в прозрачной среде с показателем преломления ( n ), то применяют понятие оптической разности хода.

Оптическая разность хода – это величина, равная произведению показателя преломления и геометрической разности хода волн.

Обозначение – ( Delta ), единица измерения в СИ – м.

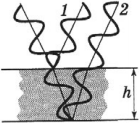

Интерференция в тонких пленках

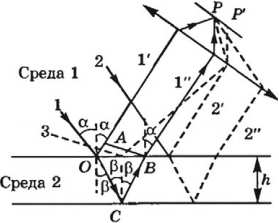

Наблюдаемое в природе радужное окрашивание тонких пленок (масляные пленки на воде, мыльные пузыри, оксидные пленки на металлах) объясняется интерференцией света, возникающей в результате отражения света от передней и задней поверхностей пленки. На тонкую прозрачную пленку толщиной ( h ) падает световая волна, ограниченная лучами 1 и 2. В точке О свет частично отразится от верхней поверхности пленки (волна 1′), а частично преломится и отразится от задней ее поверхности в точке С, преломившись в точке В, выйдет в воздух параллельно волне 1′. Волны 1′ и 1″ когерентны. (То же самое справедливо и для луча 2.)

Если на пути этих лучей поставить собирающую линзу, то они будут накладываться в ее фокальной плоскости и давать интерференционную картину. ( То же самое справедливо и для луча 2.)

Максимум освещенности поверхности тонкой пленки в отраженном свете:

где ( Delta=2kfrac{lambda}{2} ) – оптическая разность хода световых волн при отражении от верхней и нижней поверхности, ( k ) = 1; 2; 3… – целое число длин полуволн, укладывающихся в этой разности хода, ( beta ) – угол преломления.

Минимум освещенности поверхности тонкой пленки в отраженном свете:

Максимум освещенности поверхности тонкой пленки в проходящем свете:

Минимум освещенности поверхности тонкой пленки в проходящем свете:

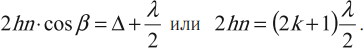

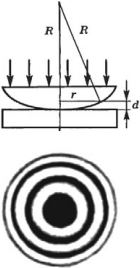

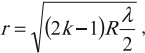

Примером интерференции являются кольца Ньютона, которые наблюдаются при отражении света от воздушного зазора, образованного плоскопараллельной пластинкой и соприкасающейся с ней плосковыпуклой линзой с большим радиусом кривизны. Воздушная прослойка постепенно утолщается от точки соприкосновения линзы к краям. Отраженные от верхней и нижней границ воздушной прослойки световые волны интерферируют между собой. При этом получается следующая картина: в точке соприкосновения наблюдается черное пятно, окруженное рядом концентрических светлых и темных колец убывающей ширины.

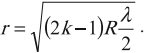

Радиус светлого кольца Ньютона в отраженном свете:

где ( R ) – радиус кривизны линзы, ( k ) – номер кольца, считая от центра интерференционной картины.

Радиус темного кольца Ньютона в отраженном свете:

Радиус светлого кольца Ньютона в проходящем свете:

Радиус темного кольца Ньютона в проходящем свете:

Важно!

При решении задач следует учитывать, в каком свете наблюдается интерференция: в отраженном или проходящем.

Использование интерференции света

- Интерферометры – это приборы, которые контролируют качество обработки поверхностей зеркал, точность изготовления деталей оптических инструментов и измерительных приборов.

- Просветление оптики – на поверхность линз наносят тонкую пленку с показателем преломления меньше, чем показатель преломления стекла. Подбирая толщину пленки и величину показателя преломления, добиваются «гашения отраженных волн», вследствие чего возрастает интенсивность света, пропускаемого линзой.

Дифракция света

Дифракция света – это явление отклонения волны от прямолинейного распространения при прохождении через малые отверстия и огибании волной малых препятствий.

Наилучшее условие для наблюдения дифракции создается, когда размеры отверстий или препятствий – порядка длины волны. Чтобы определить распределение интенсивности световой волны, распространяющейся в среде с неоднородностями, используют принцип Гюйгенса–Френеля.

Принцип Гюйгенса–Френеля

Каждая точка фронта волны является источником вторичных волн, которые интерферируют между собой. Поверхность, касательная ко всем вторичным волнам, представляет новое положение фронта волны в следующий момент времени.

Все вторичные источники, расположенные на поверхности фронта волны, когерентны между собой, поэтому амплитуда и фаза волны в любой точке пространства – это результат интерференции волн, излучаемых вторичными источниками.

Дифракционная решетка

Дифракционная решетка – это оптический прибор, предназначенный для наблюдения дифракции света.

Дифракционная решетка представляет собой систему параллельных щелей равной ширины, лежащих в одной плоскости и разделенных равными по ширине непрозрачными промежутками.

Дифракционную решетку применяют для разложения света в спектр и измерения длин световых волн.

Период решетки – это величина, равная сумме ширины прозрачной и непрозрачной полос решетки.

Обозначение – ( d ), единица измерения в СИ – м.

где ( a ) – ширина прозрачной полосы; ( b ) – ширина непрозрачной полосы.

Если решетка регулярна, т. е. ее прозрачные и непрозрачные полосы имеют одинаковую ширину, то период решетки можно рассчитать, разделив ее длину на число штрихов:

где ( l ) – длина решетки, ( N ) – число штрихов.

Формула дифракционной решетки

где ( d ) – период решетки; ( varphi ) – угол дифракции; ( k ) = 0; 1; 2… – порядок максимума, считая от центрального ( k ) = 0 и расположенного напротив центра решетки; ( lambda ) – длина волны, падающей на решетку нормально к ней.

Если дифракционная решетка освещается белым светом, то при ( k ) ≠ 0 разным длинам волн будут соответствовать разные дифракционные углы. Поэтому положение главных максимумов ненулевого порядка будет различным. Центральный максимум (( k ) = 0) остается белым, т. к. при ( k ) = 0 для всех длин волн ( varphi ) = 0, т. е. положение главного максимума для всех длин волн одинаково. Все остальные максимумы имеют вид радужных полос, называемых дифракционными спектрами первого порядка (( k ) = 1), второго порядка (( k ) = 2) и т. д. Ближе к центральному максимуму находится фиолетовый край спектра, дальше всего – красный, т. к. ( lambda_{фиол}<lambda_{кр} ), то и ( varphi_{фиол}<varphi_{кр} ).

Важно!

Поскольку углы, под которыми наблюдаются максимумы первого и второго порядка, не превышают 5°, можно вместо синусов углов использовать их тангенсы.

Дисперсия света

Дисперсия света – это зависимость показателя преломления среды от длины волны (частоты) падающего на вещество света.

Опыт Ньютона (1672)

Из-за дисперсии световые волны с различной длиной волны поразному преломляются веществом, что приводит к разложению белого света на цветные монохроматические лучи – спектр.

Для лучей света различной цветности показатели преломления данного вещества различны, т. к. различны скорости распространения электромагнитных волн, у которых разная длина волны. Луч красного света преломляется меньше из-за того, что красный свет имеет в веществе наибольшую скорость, а луч фиолетового цвета преломляется больше, так как скорость для фиолетового цвета наименьшая. Это объясняется особенностями взаимодействия этих волн с электронами, входящими в состав атомов и молекул вещества среды, где они движутся.

Дисперсией света объясняется такое природное явление, как радуга.

Основные формулы по теме «Оптика»

Оптика

3 (60.39%) 102 votes

Мы уже познакомились с явлением преломления света на границе двух плоских сред. Но на практике особый интерес представляет явление преломления света на сферических поверхностях линз.

Определение

Линза — прозрачное тело, ограниченное сферическими поверхностями.

Какими бывают линзы?

По форме различают следующие виды линз:

- Выпуклые — линзы, которые посередине толще, чем у краев.

- Вогнутые — линзы, которые посередине тоньше, чем у краев.

Выпуклые линзы тоже имеют разновидности:

- Двояковыпуклая — линза, ограниченная с обеих сторон выпуклыми сферическими поверхностями (СП). Такая линза изображена ниже на рисунке 1.

- Плосковыпуклая — линза, ограниченная выпуклой СП с одной стороны и плоской поверхностью с другой (рис. 2)

- Вогнуто-выпуклая — линза, ограниченной с одной стороны вогнутой СП, а с другой — выпуклой СП (рис. 3).

Разновидности вогнутых линз:

- Двояковогнутая — линза, ограниченная с обеих сторон вогнутыми СП (рис. 4).

- Плосковогнутая — линза, ограниченная вогнутой СП с одной стороны и плоской поверхностью с другой (рис. 5)

- Выпукло-вогнутая — линза, ограниченной с одной стороны выпуклой СП, а с другой — вогнутой СП (рис. 6).

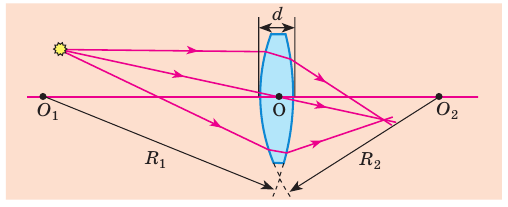

Тонкая линза

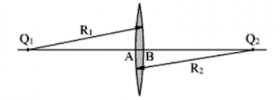

Мы будем говорить о линзах, у которых толщина l = AB намного меньше радиусов сферических поверхностей этой линзы R1 и R2. Такие линзы называют тонкими.

Определение

Тонкая линза — линза, толщина которой пренебрежимо мала по сравнению с радиусами сферических поверхностей, которыми она ограничена.

Главная оптическая ось тонкой — прямая, проходящая через центры сферических поверхностей линзы (на рисунке она соответствует прямой O1O2).

Оптический центр линзы – точка, расположенная в центре линзы на ее главной оптической оси (на рисунке ей соответствует точка О). При прохождении через оптический центр линзы лучи света не преломляются.

Побочная оптическая ось — любая другая прямая, проходящая через оптический центр линзы.

Изображение в линзе

Подобно плоскому зеркалу, линза создает изображения источников света. Это значит, что свет, исходящий из какой-либо точки предмета (источника), после преломления в линзе снова собирается в точку (изображение) независимо от того, какую часть линзы прошли лучи.

Определение

Оптическое изображение — картина, получаемая в результате действия оптической системы на лучи, испускаемые объектом, и воспроизводящая контуры и детали объекта.

Практическое использование изображений часто связано с изменением масштаба изображений предметов и их проектированием на поверхность (киноэкран, фотоплёнку, фотокатод и т. д.). Основой зрительного восприятия предмета является его изображение, спроектированное на сетчатку глаза.

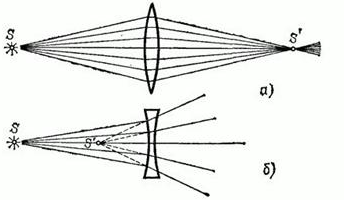

Изображения разделяют на действительные и мнимые. Действительные изображения создаются сходящимися пучками лучей в точках их пересечения (см. рисунок а). Поместив в плоскости пересечения лучей экран или фотоплёнку, можно наблюдать на них действительное изображение.

Если лучи, выходящие из оптической системы, расходятся, но если их мысленно продолжить в противоположную сторону, они пересекутся в одной точке (см. рисунок б). Эту точку называют мнимым изображением точки-объекта. Она не соответствует пересечению реальных лучей, поэтому мнимое изображение невозможно получить на экране или зафиксировать на фотоплёнке. Однако мнимое изображение способно играть роль объекта по отношению к другой оптической системе (например, глазу или собирающей линзе), которая преобразует его в действительное.

Собирающая линза

Обычно линзы изготавливают из стекла. Все выпуклые линзы являются собирающими, поскольку они собирают лучи в одной точке. Любую из таких линз условно можно принять за совокупность стеклянных призм. В воздухе каждая призма отклоняет лучи к основанию. Все лучи, идущие через линзу, отклоняются в сторону ее главной оптической оси.

Если на линзу падают световые лучи, параллельные главной оптической оси, то при прохождении через нее они собираются на одной точке, лежащей на оптической оси. Ее называют главным фокусом линзы. У выпуклой линзы их два — второй главный фокус находится с противоположной стороны линзы. В нем будут собираться лучи, которые будут падать с обратной стороны линзы.

Главный фокус линзы обозначают буквой F.

Определение

Фокусное расстояние — расстояние от главного фокуса линзы до их оптического центра. Оно обозначается такой же букой F и измеряется в метрах (м).

В однородных средах главные фокусы собирающих линз находятся на одинаковом расстоянии от оптического центра.

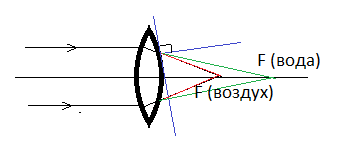

Пример №1. Что произойдет с фокусным расстоянием линзы, если ее поместить в воду?

Вода — оптически более плотная среда, поэтому преломленные лучи будут располагаться ближе к перпендикуляру, восстановленному к разделу двух сред. Следовательно, фокусное расстояние увеличится. На рисунке лучам, выходящим из линзы в воздухе, соответствуют красные линии. Лучам, выходящим из линзы в воде — зеленые. Видно, что зеленые линии больше приближены к перпендикуляру, восстановленному к разделу двух сред, что соответствует закону преломления света.

Направим три узких параллельных пучка лучей от осветителя под углом к главной оптической оси собирающей линзы. Мы увидим, что пересечение лучей произойдет не в главном фокусе, а в другой точке (рисунок а). Но точки пересечения независимо от углов, образуемых этими пучками с главной оптической осью, будут располагаются в плоскости, перпендикулярной главной оптической оси линзы и проходящей через главный фокус (рисунок б). Эту плоскость называют фокальной плоскостью.

Поместив светящуюся точку в фокусе линзы (или в любой точке ее фокальной плоскости), получим после преломления параллельные лучи.

Если сместить источник дальше от фокуса линзы, лучи за линзой становятся сходящимися и дают действительное изображение.

Когда же источник света находится ближе фокуса, преломленные лучи расходятся и изображение получается мнимым.

Рассеивающая линза

Вогнутые линзы обычно являются рассеивающими (лучи, выходя из них, не собираются, а рассеиваются). Это бывает если, поместить вогнутую линзу в оптически менее плотную среду по сравнению с материалом, из которого изготовлена линза. Так, стеклянная линза в воздухе является рассеивающей.

Если направить на вогнутую линзы световые лучи, являющиеся параллельными главной оптической оси, то образуется расходящийся пучок лучей. Если провести их продолжения, то они пересекутся в главном фокусе линзы. В этом случае фокус (и изображение в нем) является мнимым. Этот фокус располагается на фокусном расстоянии, равном F.

Другой мнимый фокус находится по другую сторону линзы на таком же расстоянии при условии, что среда по обе стороны линзы одинаковая.

Оптическая сила линзы

Оптическая сила линзы — величина, характеризующая преломляющую способность симметричных относительно оси линз и центрированных оптических систем, состоящих из таких линз.

Обозначается оптическая сила линзы буквой D. Единица измерения — диоптрий (дптр). Оптической силой в 1 дптр обладает линза с фокусным расстоянием 1 м.

Оптическая сила линзы равна величине, обратной ее фокусному расстоянию:

D=±1|F|

D > 0, если линза собирающая, D < 0, если линза рассеивающая. Чем ближе к линзе ее фокусы, тем сильнее линза преломляет лучи, собирая или рассеивая их, и тем больше оптическая сила линзы.

Пример №2. Найти фокусное расстояние линзы, если ее оптическая сила равна –5 дптр.

Так как оптическая силы линзы отрицательная, речь идет о рассеивающей линзе. Следовательно, будем использовать формулу:

D=−1|F|

Отсюда:

|F|=−1D=−1−5=0,2 (м)

Задание EF18041

Ответ:

а) 14 дптр

б) 20 дптр

в) 17 дптр

г) 33 дптр

Алгоритм решения

1.Записать формулу для нахождения оптической силы линзы.

3.Найти точку на главной оптической оси точку главного фокуса линзы.

4.Вычислить фокусное расстояние и перевести его в СИ.

5.Вычислить оптическую силу линзы.

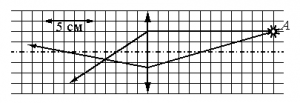

Решение

Оптическая сила линзы определяется формулой:

D=1F

На рисунке видно, что 5 клеток = 5 см. Следовательно, 1 клетка = 1 см. После прохождения сквозь линзу лучи света, параллельные главной оптической оси, фокусируются в главном фокусе, который лежит на этой оси. Значит, фокус находится в точке пересечения этой оси и луча. От него до линзы 3 клетки. Следовательно, фокусное расстояние равно 3 см, или 0,03 м.

Отсюда:

D=10,03≈33 (дптр)

Ответ: г

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Задание EF17706

Стеклянную линзу (показатель преломления стекла nстекла = 1,54), показанную на рисунке, перенесли из воздуха (nвоздуха = 1) в воду (nводы = 1,33). Как изменились при этом фокусное расстояние и оптическая сила линзы?

Ответ:

а) Фокусное расстояние уменьшилось, оптическая сила увеличилась.

б) Фокусное расстояние увеличилось, оптическая сила уменьшилась.

в) Фокусное расстояние и оптическая сила увеличились.

г) Фокусное расстояние и оптическая сила уменьшились.

Алгоритм решения

1.Установить характер преломления лучей линзой при ее перемещении из воздуха в воду.

2.Выяснить, как от этого зависят фокусное расстояние и оптическая сила линзы.

Решение

Чтобы узнать, что произойдет с лучами света при прохождении их сквозь линзу, погруженную воду, найдем относительные показатели преломления:

nвоздух−стекло=nстеклоnвоздух=1,541=1,54

nвода−стекло=nстеклоnвода=1,541,33≈1,16

Видно, что относительный показатель преломления уменьшился. Значит, преломленный линзой луч будет менее отклоняться от нормали, проведенной в точке падения на линзу. Следовательно, чтобы достигнуть главной оптической оси, ему придется пройти большее расстояние. Это говорит о том, что фокусное расстояние линзы увеличится.

Оптическая сила линзы — величина, обратная ее фокусному расстоянию. Если оно увеличится, то оптическая сила уменьшится.

Ответ: б

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Задание EF18076

Какова приблизительно оптическая сила этой линзы?

Ответ:

а) –33,3 дптр

б) 7,7 дптр

в) 25,0 дптр

г) 33,3 дптр

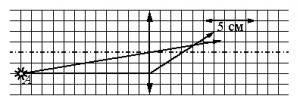

Алгоритм решения

1.Записать формулу для нахождения оптической силы линзы.

2.Рассчитать длину 1 клетки.

3.Найти точку на главной оптической оси точку главного фокуса линзы.

4.Вычислить фокусное расстояние и перевести его в СИ.

5.Вычислить оптическую силу линзы.

Решение

Оптическая сила линзы находится по формуле:

D=1F

На рисунке видно, что 5 соответствуют 5 см. Следовательно, 1 клетка равна 1 см. После прохождения сквозь линзу лучи света, параллельные главной оптической оси, фокусируются в фокусе, который лежит на этой оси. Из рисунка видно, фокус находится в точке пересечения этой оси и луча, параллельного ей. Эту точку и линзу разделяют 3 клетки. Следовательно, фокусное расстояние равно 3 см, или 0,03 м.

Отсюда:

D=10,03≈33,3 (дптр)

Ответ: г

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Алиса Никитина | Просмотров: 13.9k

Содержание:

Линзы:

На уроках природоведения вы. наверное, пользовались микроскопом. Кое-кто из ваших друзей (а может, и вы сами) имеет очки. Вероятнее всего, большинство из вас знакомы с биноклем, зрительной тру бой, телескопом. У всех этих приборов есть общее: их основной частью является линза.

Равные виды линз

Линзой (сферической*) называют прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями (в частности, одна из поверхностей может быть плоскостью). По форме линзы делятся на выпуклые (рис. 3.50) и вогнутые (рис. 3.51).

Если толщина линзы d во много раз меньше радиусов

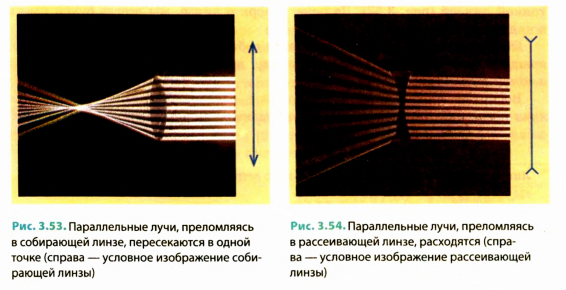

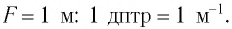

Обычно выпуклые линзы являются собирающими: параллельные лучи, которые падают на собирающую линзу, пройдя сквозь нее, пересекаются в одной точке (рис. 3.53).

Вогнутые линзы чаще всего бывают рассеивающими: параллельные лучи после прохождения сквозь рассеивающую линзу выходят расходящимся пучком (рис. 3.54).

Линзы также бывают цилиндрическими, но встречаются такие линзы редко.

Характеристики линз

Проведем прямую, которая проходит через центры сферических поверхностей, ограничивающих линзу. Эту прямую называют главной оптической осью линзы. Точку линзы, которая расположена на главной оптической оси и через которую луч света проходит, не изменяя своего направления, называют оптическим центром линзы (рис. 3.55). На рисунках оптический центр линзы обычно обозначают буквой О.

Точку, в которой собираются после преломления лучи, параллельные главной оптической оси собирающей линзы, называют действительным фокусом собирающей линзы (рис. 3.56).

Если пучок лучей, параллельных главной оптической оси, направить на рассеивающую линзу, то после преломления они выйдут расходящимся пучком.

Однако их продолжения соберутся в одной точке на главной оптической оси линзы (рис. 3.57). Эту точку называют мнимым фокусом рассеивающей линзы.

На рисунках фокус линзы обозначают буквой F.

Расстояние от оптического центра линзы до фокуса называют фокусным расстоянием линзы.

Фокусное расстояние обозначается символом F и измеряется в метрах. Фокусное расстояние собирающей линзы договорились считать положительным (F>0), а рассеивающей — отрицательным (F<0).

Очевидно, что чем сильнее преломляющие свойства линзы, тем меньшим будет ее фокусное расстояние (рис. 3.58).

Физическая величина, характеризующая преломляющие свойства линзы и обратная фокусному расстоянию, называется оптической силой линзы.

Оптическая сила линзы обозначается символом D и вычисляется по формуле

где F — фокусное расстояние линзы.

Единицей оптической силы является диоптрия

1 диоптрия (дптр) — это оптическая сила такой линзы, фокусное рас стояние которой равняется 1 м.

Если линза собирающая, то ее оптическая сила положительна. Оптическая сила рассеивающей линзы отрицательна. Например, оптическая сила линз в бабушкиных очках +3 дптр, а в маминых -3 дптр. Это означает, что в бабушкиных очках стоят собирающие линзы, а в маминых — рассеивающие.

Пример №1

Оптическая сила линзы равняется -1,6 дптр. Каково фокусное расстояние этой линзы? Эта линза собирающая или рассеивающая?

Дано:

Анализ физической проблемы

Для определения фокусного расстояния этой линзы воспользуемся формулой для вычисления оптической силы линзы. Поскольку 1)< 0, то линза рассеивающая.

Поиск математической модели, решение:

Определим числовое значение искомой величины:

Ответ: F = -62,5 см, линза рассеивающая.

Итоги:

Прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями, называют линзой. Линзы бывают собирающими и рассеивающими, а по форме — выпуклыми и вогнутыми.

Линза называется собирающей, если пучок параллельных лучей, падающий на нее, после преломления в линзе пересекается в одной точке. Эту точку называют действительным фокусом линзы.

Линза называется рассеивающей, если параллельные лучи, падающие на нее, после преломления в линзе идут расходящимся пучком, однако продолжения этих преломленных лучей пересекаются в одной точке. Эта точка называется мнимым фокусом линзы.

Физическая величина, характеризующая преломляющие свойства линзы и являющаяся обратной фокусному расстоянию линзы, называется оптической силой линзы = Оптическая сила линзы измеряется в диоптриях (дптр).

Формула тонкой линзы

Сейчас никого не удивляет, что можно увидеть бактерии и другие микроорганизмы, рассмотреть невидимые невооруженным глазом детали рельефа поверхности Луны или полюбоваться портретом, нарисованным на маковом зернышке. Все это стало возможным потому, что с по мощью линзы получают разные по размеру изображения предметов.

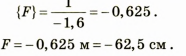

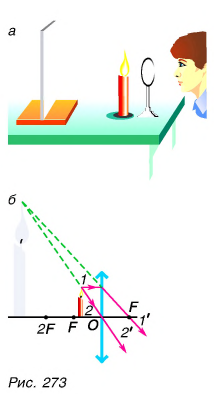

Изображение предмета, полученное с помощью линзы

Расположив последовательно зажженную свечу, собирающую линзу и экран, получим на экране четкое изображение пламени свечи (рис. 3.59). Изображение может быть как большим, так и меньшим, чем само пламя, или равным ему — в зависимости от расстояния между свечой и экраном. Чтобы выяснить, при каких условиях с помощью линзы образуется то или иное изображение предмета, рассмотрим приемы его построения.

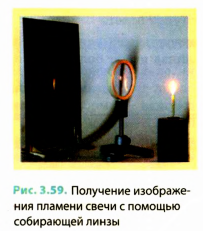

Строим изображение предмета, которое дает тонкая линза

Любой предмет можно представить как совокупность точек. Каждая точка предмета, который светится собственным или

- — луч, проходящий через оптический центр О линзы (не преломляется и не изменяет своего направления);

- — луч, параллельный главной оптической оси / линзы (после преломления в линзе идет через фокус F);

- — луч, проходящий через фокус F (после преломления в линзе идет параллельно главной оптической оси/линзы)

- отраженным светом, испускает лучи во всех направлениях.

Для построения изображения точки S, получаемого с помощью линзы, достаточно найти точку пересечения

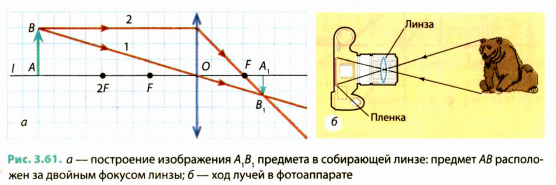

Изобразим схематически предмет стрелкой АВ и удалим его от линзы на расстояние, большее, чем 2F (за двойным фокусом) (рис. 3.61, а). Сначала построим изображение

Значит,

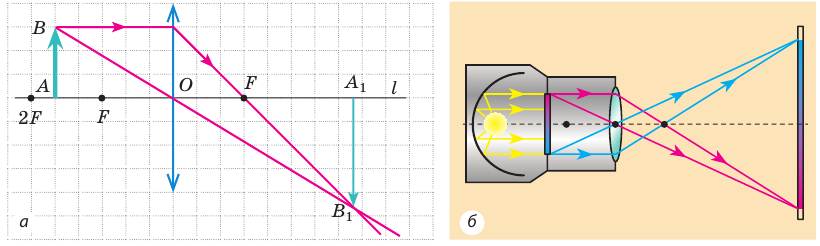

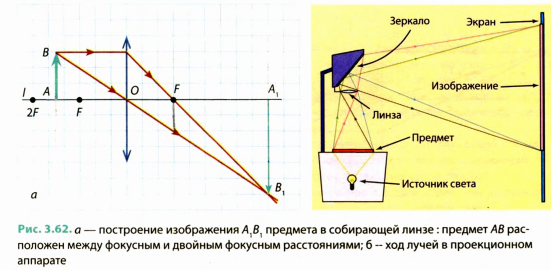

На рис. 3.62, а показано построение изображения предмета АВ, полученного с помощью собирающей линзы, в случае, когда предмет расположен

Изображение предмета в этом случае будет увеличенным, перевернутым, действительным. Такое изображение позволяет получить проекционная аппаратура на экране (рис. 3.62, б).

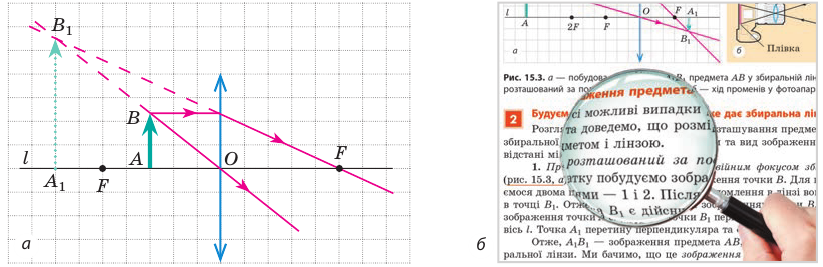

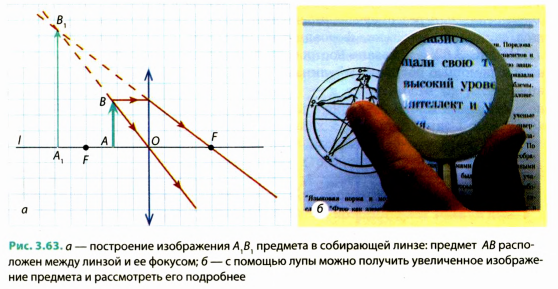

Если поместить предмет между фокусом и линзой, то изображения на экране мы не увидим. Но, посмотрев на предмет сквозь линзу, увидим изображение предмета — оно будет прямое, увеличенное.

Используя «удобные лучи» (рис. 3.63, а), увидим, что после преломления в линзе реальные лучи, вышедшие из точки В, пойдут расходящимся пучком. Однако их продолжения пересекутся в точке В,. Напоминаем, что в этом случае мы имеем дело с мнимым изображением предмета. То есть если предмет расположен между фокусом и линзой, то его изображение бу дет увеличенным, прямым, мнимым, расположенным с той же стороны от линзы, что и сам предмет. Такое изображение можно получить с помощью лупы (рис. 3.63, б) или микроскопа.

Итак, размеры и вид изображения, полученного с помощью собирающей линзы, зависят от расстояния между предметом и этой линзой.

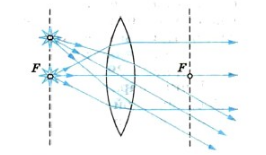

Внимательно рассмотрите рис. 3.64, на котором показано построение изображения предмета, полученного с помощью рассеивающей линзы. Построение показывает, что рассеивающая линза всегда дает мнимое, уменьшенное, прямое изображение предмета, расположенное с той же стороны от линзы, что и сам предмет.

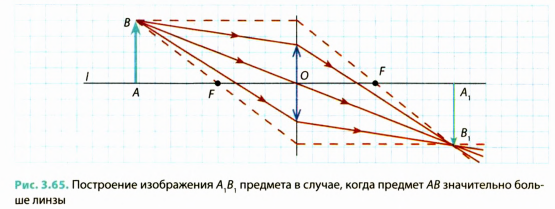

Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда предмет значительно больше, чем линза (рис. 3.65), или когда часть линзы закрыта непрозрачным экраном (например, линза объектива фотоаппарата). Как создается изображение в этих случаях? На рисунке видно, что лучи 2 и 3 при этом не проходят через линзу. Однако мы, как и раньше, можем использовать эти лучи для построения изображения, получаемого с помощью линзы. Поскольку реальные лучи, вышедшие из точки В, после преломления в линзе пересекаются в одной точке —

Как выглядит формула тонкой линзы

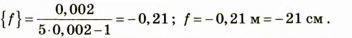

Существует математическая зависимость между расстоянием d от предмета до линзы, расстоянием f от изображения предмета до линзы и фокусным расстоянием F линзы. Эта зависимость называется формулой тонкой линзы и записывается так:

Пользуясь формулой тонкой линзы для решения задач, следует иметь в виду: расстояние f (от изображения предмета до линзы) следует брать со знаком минус, если изображение мнимое, и со знаком плюс, если изображение действительное; фокусное расстояние F собирающей линзы положительное, а рассеивающей — отрицательное.

Пример №2

Рассматривая монету с помощью лупы, оптическая сила которой +5 дптр, мальчик расположил монету на расстоянии 2 см от лупы. Определите, на каком расстоянии от лупы мальчик наблюдал изображение монет

Дано:

d = 2 см = 0,02 м

D = + 5 дптр

f- ?

Анализ физической проблемы, поиск математической модели

Лупу можно считать тонкой линзой, поэтому чтобы найти расстояние от лупы до изображения, воспользуемся

формулой тонкой линзы

D — оптическая сила линзы, данная в условии задачи.

Решение и анализ результатов

Подставив формулу (2) в формулу (1), получаем

Проверим единицу:

Найдем числовое

Проанализируем результат: знак ♦-* говорит о том, что изображение является мнимым.

Ответ: f = -21 см, изображение мнимое.

Итоги:

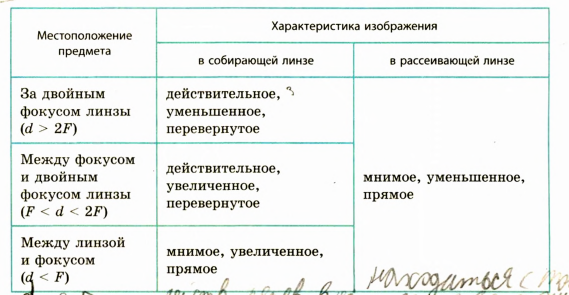

В зависимости от вида линзы (собирающая или рассеивающая) и местоположения предмета относительно этой линзы получают разные изображения предмета с помощью линзы (см.таблицу):

Таким образом, по типу изображения можно судить так и о местоположении предмета относительно нее.

Расстояние d от предмета до линзы, расстояние f от изображения до линзы и фокусное расстояние F связаны формулой тонкой линзы:

Что такое линза

Многие люди носят очки. А задумывались ли вы над вопросами: что собой представляют стекла очков и какова их роль? Стекла очков есть не что иное, как линзы. Ни один оптический прибор (от простой лупы до сложных телескопов) не обходится без линз. Что же такое линза?

Линза представляет собой прозрачное тело, ограниченное криволинейными (чаще всего сферическими) или криволинейной и плоской поверхностями. Материалом для линз обычно служит оптическое или органическое стекло.

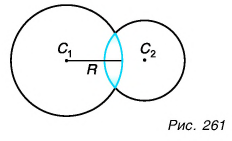

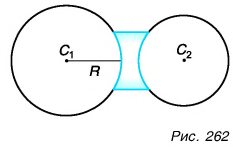

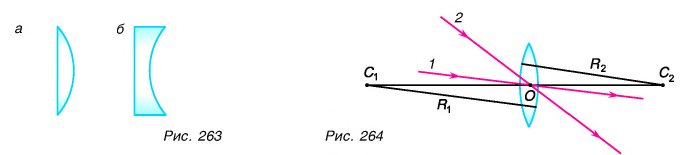

На рисунках 261, 262 представлены сечения линз двух типов: двояковыпуклой (см. рис. 261) и двояковогнутой (см. рис. 262). Одна из поверхностей линзы может быть плоской, как, например, на рисунке 263. Такие линзы называются плосковыпуклая (см. рис. 263, а) и плосковогнутая, (см. рис. 263, б).

Прямая, проходящая через центры

Если толщина линзы мала но сравнению с радиусами

Как линзы меняют направление падающих на них лучей после преломления? Ответ получим с помощью опыта.

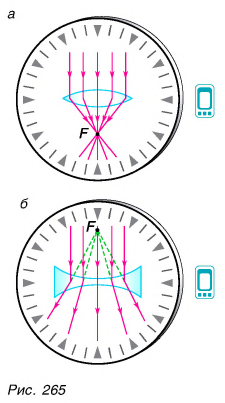

Направим на двояковыпуклую линзу (рис. 265, а) параллельно главной оптической оси лучи света. После преломления в линзе они пересекают главную оптическую ось в одной точке F. Значит, двояковыпуклая линза собирает преломленные лучи, поэтому такая линза называется собирающей. Также превращают параллельный пучок в сходящийся линзы 2, 3, изображенные на рисунке 270. При замене линзы на двояковогнутую (рис. 265, б) лучи после преломления в линзе расходятся, а центральный луч, как и в первом случае, не испытывает преломления. Итак, двояковогнутая линза рассеивает параллельный пучок падающих на нее лучей, поэтому такая линза называется рассеивающей. Рассеивают параллельный пучок и линзы 5, 6 (см. рис. 270).

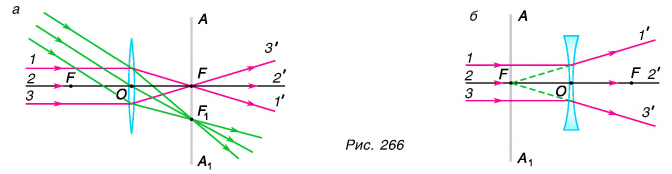

Точка F (см. рис. 265, а, рис. 266, а), в которой пересекаются преломленные линзой лучи, падающие параллельно главной оптической оси, или их продолжения (см. рис. 265, б, рис. 266, б), называется главным фокусом линзы. Так как параллельные лучи можно пустить как с одной, так и с другой стороны линзы, то и главных фокуса у линзы два. Оба фокуса лежат на главной оптической оси симметрично относительно оптического центра линзы (см. рис. 266). А в какой точке собирает линза лучи, идущие под углом к главной оптической оси? Оказывается, в точке

Обратите внимание, что у собирающей линзы в фокусе пересекаются сами преломленные лучи, несущие энергию, поэтому фокус называется действительным. У рассеивающей линзы в фокусе пересекаются продолжения преломленных лучей. Такой фокус называют мнимым.

Расстояние от оптического центра до главного фокуса называется фокусным расстоянием. Его тоже принято обозначать буквой F.

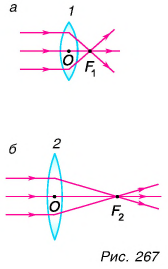

Линза, имеющая более выпуклые поверхности, преломляет лучи сильнее. Линза 1 (рис. 267, а) преломляет лучи сильнее, чем линза 2 (рис. 267, 6). Фокусное расстояние

Чтобы количественно оценить преломляющую способность линзы, введем величину, обратную фокусному расстоянию, и назовем ее оптической силой линзы (обозначается буквой D):

Оптическая сила измеряется в диоптриях (сокращенно дптр). Очевидно, что D = 1 дптр, если фокусное расстояние линзы F = 1 м.

А как оценивается оптическая сила рассеивающей линзы, у которой фокус мнимый? В этом случае фокусное расстояние считается отрицательным, а следовательно, и оптическая сила — отрицательной величиной.

Например, если F = -0,5 м, то оптическая сила

Теперь для вас не будет загадкой рекомендация врача-окулиста: «Вам нужны очки со стеклами +1,5 диоптрии или -2 диоптрии».

Для любознательных:

Не следует думать, что любая линза с выпуклой поверхностью будет обязательно собирающей, а с вогнутой — рассеивающей. Собирающей является всякая линза, у которой середина толще краев (например, линзы 2, 2, 3 на рисунке 270), а рассеивающей — линза, у которой середина тоньше краев (см. рис. 270, линзы 4, 5, 6). И не забывайте, что все наши рассуждения справедливы, если вещество линзы (стекло) имеет большую оптическую плотность, чем окружающая среда (воздух).

В природе собирающими линзами являются капельки росы, в быту — наполненные водой прозрачные сосуды — кувшин, пластиковая бутылка. Подумайте и ответьте, какие это линзы.

Главные выводы:

- Линзы меняют направление падающих на них лучей после преломления, за исключением тех, которые проходят через оптический центр линзы.

- Собирающая линза после преломления делает параллельный пучок лучей сходящимся, рассеивающая линза — расходящимся.

- Лучи, идущие параллельно главной оптической оси, после преломления в собирающей линзе пересекаются в главном фокусе. В рассеивающей линзе в главном фокусе пересекаются продолжения преломленных лучей.

- Величина, обратная фокусному расстоянию, определяет оптическую силу линзы.

Построение изображений в тонких линзах

Глядя в окуляр микроскопа на уроках биологии, задумывались ли вы, как получается увеличенное изображение клеток? Главными частями микроскопа являются линзы. Именно они позволяют получать увеличенное или уменьшенное (например, в фотоаппарате) изображение предмета.

Какие изображения предмета создает линза?

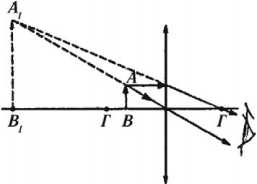

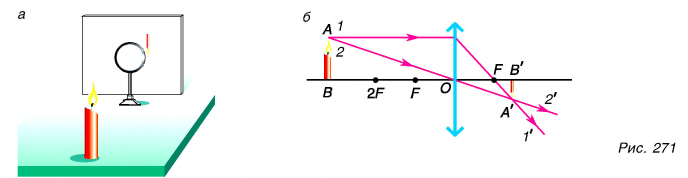

Проведем опыт. На столе расположим экран, собирающую линзу и зажженную свечу (рис. 271, а), удаленную от линзы на расстояние б/, большее, чем удвоенное фокусное, т. е. d > 2F. Будем передвигать экран до тех пор, пока не увидим на нем четкое изображение пламени свечи. Чем оно отличается от изображения, которое мы увидим в зеркале, поместив перед ним эту же свечу? Во-первых, оно уменьшенное, во-вторых, перевернутое. Ио самое главное, что это изображение, в отличие от мнимого изображения в зеркале, реально существует. На экране концентрируется энергия света. Чувствительный термометр, помещенный в изображение пламени свечи, покажет повышение температуры. Поэтому полученное в линзе изображение называют действительным, в отличие от мнимых изображений, наблюдаемых в плоском зеркале.

Подтвердим сказанное построением (рис. 271, б). Для получения изображения точки А достаточно использовать два луча, ход которых после преломления в линзе известен. Луч 1 идет параллельно главной оптической оси и после преломления в линзе проходит через главный фокус. Луч 2 идет через оптический центр и не меняет своего направления после прохождения сквозь линзу. Точка А’, являющаяся пересечением прошедших линзу лучей

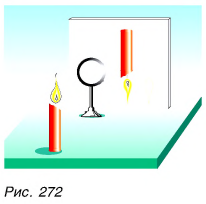

Продолжим опыт. Поставим свечу на расстоянии d = 2F. Перемещая экран, мы увидим на нем действительное, перевернутое изображение пламени свечи, но размер его будет равен размеру пламени самой свечи (рис. 272). Сделайте сами построение изображения для этого случая.

Передвигая свечу ближе к линзе (F < d < 2F) и удаляя экран, мы увидим на нем действительное, перевернутое, увеличенное изображение пламени свечи (построение сделайте сами).

Наконец поставим свечу на расстоянии d от линзы, меньше фокусного, т. е. d

А какие изображения предмета дает рассеивающая линза? Пусть параллельно главной оптической оси надает луч 1 (рис. 275). После линзы преломленный луч

Главные выводы:

- Собирающая линза дает как действительные, так и мнимые изображения, рассеивающая — только мнимые.

- Все мнимые изображения — прямые, все действительные — перевернутые.

- Для нахождения изображения точки наиболее целесообразно использовать луч, идущий параллельно главной оптической оси линзы, и луч, идущий через ее оптический центр.

Пример №3

С помощью стеклянной линзы на экране, удаленном от линзы на расстояние f = 36 см, получено увеличенное в 3 раза изображение предмета. Определите расстояние от предмета до линзы и оптическую силу линзы.

Дано:

Н = Зh

f = 36 см

d — ?

D — ?

Решение