- Главная

- ЕГЭ. Требования, критерии, демоверсии

- Народные восстания, войны

- Восстание Кондратия Булавина. 1707-1708

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

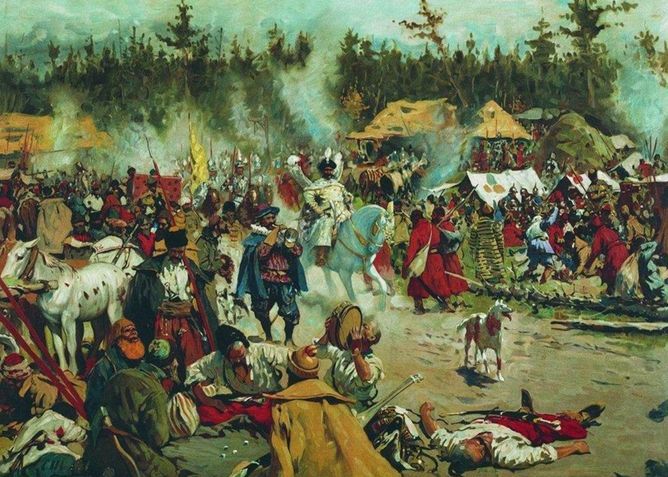

«Изгнание поляков из Москвы.1612 год». Картина художника Эрнста Лисснера.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ.

1598-1613.

Смута – возмущение, восстание, мятеж, крамола, общее неповиновение, раздор меж народом и власть. (В. Даль).

Смутное время – эпоха социально-политического, экономического и династического кризиса. Сопровождалась народными восстаниями, правлением самозванцев, разрушением государственной власти, польско-шведской интервенцией, разорением страны.

Борис Годунов (1598-1605).

|

1598 |

Земский собор избрал на царство Бориса Годунова. |

|

1598 |

Походы на Крымское царство. Отказ хана Казы-Гирея от похода на Москву, мирное соглашение. |

|

1600 |

Расправа с боярской оппозицией, ссылка бояр Романовых. |

|

1601-1603 |

Неурожайные годы. Бесплатная раздача хлеба из царских закромов. |

|

1601 |

Временное восстановление Юрьева дня. |

|

1603 |

Указ об освобождении от феодальной зависимости холопов, изгнанных феодалами во время голода. |

|

1603-1604. |

Восстание крестьян и холопов под предводительством атамана Хлопка Косолапа. Сентябрь 1604- разгром повстанцев, казнь Хлопка в Москве. Восстание подавлено с большим трудом. |

|

1604 |

Начало движения Лжедмитрия I. |

|

1605, январь |

Битва под Добрыничами с войсками Лжедмитрия I. Бегство Лжедмитрия в Путивль |

|

1605, 13 апреля |

Внезапная смерть Бориса Годунова. Царь – его сын Фёдор. |

|

1605. 7 мая |

Переход князей Голицыных и воеводы Басманова на строну Лжедмитрия I. |

|

1605, июнь |

Свержение Годуновых, убийство Фёдора и его матери. Низложение патриарха Иова. Ссылка его в монастырь. |

Лжедмитрий I (1 июня 1605 — 17 мая 1606).

|

1601 |

Будущий Лжедмитрий I (монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев) бежал из Москвы в Польшу. Выдавал себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия. |

|

1604, 16 октября |

Вторгся с небольшим войском в Россию. |

|

1605, 21 января |

Поражение от царских войск под Добрыничами и бегство в Путивль. |

|

1605, 20 июня |

Лжедмитрий I вошёл в Москву. |

|

1606, февраль |

Указ о восстановлении пятилетнего сыска беглых крестьян и разрешении самовольного ухода лишь под угрозой голода. |

|

1606, февраль. |

Осложнение отношений с Польшей, перед которой Лжедмитрий I имел обязательства, но не спешил их выполнять. Польша требовала территорию за оказание помощи в воцарении на престол: Смоленск, Северскую землю, Новгород, Псков, Великие Луки, Вязьму, Дорогобуж. |

|

1606, апрель |

Ростовским митрополитом назначен Филарет (Фёдор Романов, отец будущего первого царя рода Романовых – Михаила ). |

|

1606, 8 мая. |

Брак с Мариной Мнишек. |

|

1606, 17 мая |

Восстание в Москве против поляков, которое возглавил В. Шуйский, убийство Лжедмитрия I. |

Василий IV Шуйский (1606-1610).

Углубление гражданской войны и начало открытой интервенции.

|

1606, 19 мая |

Провозглашение царём Василия Шуйского на импровизированном Земском соборе, созванном его сторонниками (был «выкрикнут»). |

|

1606, 1 июня |

Венчание Шуйского на царство под именем Василия IV. |

|

1606 |

Канонизация по инициативе Шуйского царевича Дмитрия, погибшего в 1591. |

|

1606-1607 |

Восстание под предводительством Ивана Болотникова (военный холоп князя А.А. Телятевского). Социальный состав: крестьяне, холопы, служилые люди, казаки, отдельные бояре – противники В. Шуйского – князья Г. Шаховский, А. Телятевский, И. Моссальский. Ход- от Путивля к Москве. 1 этап. Август- декабрь 1606 г. Победа восставших под Кромами, захват Тулы, Калуги, Ельца, Каширы. Подход к Москве, попытки её штурма (ноябрь -начало декабря). 2 декабря 1606 – поражение Болотников под Москвой, отход войск в Калугу, затем в Тулу. 2 этап. Январь-май 1607 г. Осада правительственными войсками Калуги. Уход Болотникова в Тулу. 3 этап. Июнь-октябрь 1607 г. Осада войскам А. Шуйского Тулы. Пленение Болотникова и «царевича Петра» — самозванца Илейки Муромца (выдавал себя за никогда не существовавшего сына Фёдора Иоанновича – Петра Фёдоровича). Болотников вынужден сдаться. Жестокая расправа с восставшими: 6 тысяч казнено, Болотников сослан на север, в Каргополь, где был утоплен. |

|

1607 |

Указ о 15-летнем сыске крестьян. |

|

1607. |

Начало борьбы за власть Лжедмитрия II. |

|

1608 |

Создание «тушинского лагеря». «Тушинский вор» Лжедмитрий II. Буде убит в 1610 г. |

|

1609 |

Начало осады поляками Смоленска (осада длилась 21 месяц). Начло открытой польской интервенции. |

|

1609, февраль |

Договор со Швецией: Россия отказывалась от условий Тявзинского мира, а Швеция в ответ обязалась предоставить войска для борьбы с Лжедмитрием II. |

|

1610, 24 июня |

Движение польских войск к Москве. Разгром русских войск Шуйского у деревни Клушино под Можайском польскими войсками (во главе – гетман Жолкевский). |

|

1610,17 июля |

Свержение Шуского, установление Семибоярщины. |

Семибоярщина (1610-1613).

Состав.

Князья:

- Фёдор Мстиславский

- Иван Воротынский

- Андрей Трубецкой

- Андрей Голицын

- Борис Лыков-Оболенский

Бояре:

- Иван Романов

- Фёдор Шереметев

|

1610 |

Договор о призвании на русский престол польского королевича Владислава. |

|

1610, сентябрь |

Сдача Москвы полякам. |

|

1610 |

Убийство Лжедмитрия II. |

|

1611, январь- июль |

Первое ополчение против интервентов (П. Ляпунов, И. Заруцкий, Д. Трубецкой). Формировалось на Рязанской земле. Создали временный орган власти – Совет всея земли. Осада Москвы (март 1611), занята часть города, но изгнать поляков не удалось. Ляпунов отстранил других от управления, его убивают. |

|

1611, июнь |

Взятие Смоленка польским королём Сигизмундом III. |

|

1610-1611 |

Оккупация Швецией северо-запада России, захват Новгорода (16 июня 1611). Претензии шведского принца Карла Филиппа на русский престол. |

|

1611, сентябрь – 1612, октябрь. |

Второе ополчение. Сформировано в Нижнем Новгороде. Д. Пожарский и К. Минин возглавили новый Совет всея земли. К. Минин, земский староста Нижнего Новгорода, – инициатор создания ополчения. |

|

1612, март |

Вступление Второго ополчения из Нижнего Новгорода в Ярославль. |

|

1612, июль |

Начало похода на Москву. |

|

1612, 22-24 августа |

Разгром ополчением поляков гетмана Хоткевича у стен Москвы. |

|

1612,26 октября |

Освобождение Москвы от интервентов Вторым ополчением. 22-26 октября – штурм Китай-города, и Кремля объединёнными илами ополченцев и присоединившихся к ним казаков князя Д. Трубецкого. 26 октября – капитуляция польского гарнизона и полное освобождение Москвы. (По новому стилю – это 4 ноября. С 2005 года – это праздник в РФ, День народного единства). |

Причины Смутного времени.

- Последствия разорения страны в период опричнины.

- Обострение социальной ситуации вследствие процессов закрепощения крестьян.

- Кризис династии: пресечение мужской ветки правящего княжеско-царского московского дома.

- Кризис власти: усиление борьбы за верховную власть среди знатных боярских фамилий. Появление самозванцев.

- Претензии Польши на русские земли и престол.

- Голод 1601-1603 гг. Гибель людей, всплеск миграции внутри страны.

Борьба с самозванцем – Лжедмитрием II — «Тушинским вором». 1607-1610.

1607, июль – появление в городе Стародуб самозванца — Лжедмитрия II. Основа его войска – поляки и казаки во главе с И. Заруцким.

1608, июнь – поход на Москву и расположение лагерем в селе Тушино.

1609, февраль – В. Шуйский заключает со Швецией договор о военной помощи в борьбе с самозванцем.

Русско-шведские отряды во главе с М. Скопиным-Шуйским снимают осаду столицы.

Отказ Речи Посполитой в условиях открытой интервенции в поддержке Лжедмитрия II.

1609, декабрь – распад «тушинского лагеря» и бегство самозванца в Калугу.

1610, июнь-август – новая попытка Лжедмитрия II взять Москву.

1610, 11 декабря – убийство Лжедмитрия II на охоте под Калугой князем П. Урусовым (начальником его личной охраны).

Таким образом, в 1608-1610 в Тушино — Москве – своеобразное двоевластие.

Последствия СМУТЫ.

- Политические – временное ослабление центральной власти, рост влияния Земских соборов.

- Экономические – тяжелейший кризис, разруха, потеря третьей части национального богатства и четвёртой части населения; восстановительный период длился до 1650-х годов.

- Социальные – временное приостановление закрепощения крестьян, восстановление Юрьева дня.

Главный итог – ценой огромных потерь Россия сохранила независимость.

КАРТЫ.

Восстание Болотникова.

Смута.

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 291.

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 291.

В годы смутного времени в России появилось такое новое явление политической жизни – самозванчество. Первому самозванцу – Лжедмитрию I удалось продержать на троне в Москве 11 месяцев, а вот второй самозванец – Лжедмитрий 2, куда более загадочная личность. Царем он не стал, но обосновался в подмосковном селе

Появление самозванца

Следует понимать основные события, которые предшествовали появлению еще одного самозванца:

- Относительная популярность Лжедмитрия I в народе, он мешал боярам польским присутствием в Москве, а в провинции продолжали верить в “доброго царя”.

- Внезапное свержение царя боярами и новые слухи о его спасении.

- Восстание Ивана Болотникова 1606-1607 годов. Сам Болотников выдавал себя за царского воеводу, его союзником был еще один самозванец – Лжепетр.

Летом 1606 года, после свержения Лжедмитрия I, сбежавший из Москвы дворянин Михаил Молчанов начал распространять в Речи Посполитой слухи о спасении царя. Однако, датой появления именно Лжедмитрия II стал январь 1607 года. Его представили народу в Витебске, где он составил манифест Василию Шуйскому. Тогда он выдавал себя за Андрея Нагого, то есть родственника “царя Дмитрия”, ведь матерью царевича, которого убили в Угличе в 1591 являлась Марфа Нагая. Она в 1607 году еще была жива.

В мае 1607 года самозванец пересел границу России и Речи Посполитой и прибыл в городской Стародуб на территории современной Брянской области, где объявил о том, что он является царем Дмитрием Иванович. Ему начали присягать различные города на южной окраине страны – Путивль и другие. Летом 1607 года его войско насчитывало около 1000 человек. В царских документах его стали называть “вор” или “царек”.

Источником по биографии Лжедмитрия 2 являются хроники Смутного времени, например, Конрад Буссов, а также Иосиф Будило и Петр Петрей. У историков и хронистов нет единого мнения о том, кто же это такой был, версий и характеристик не менее 10.

Противоборство с Василием Шуйским

Первый поход против царя новый самозванец совершил осенью 1607 года. Под его контроль перешли Почеп, Карачев и Калуга. Его армия пополнялась казаками, польскими наемниками и остатками войск Ивана Болотникова. Под Брянском он потерпел поражение и зимой 1607-1608 годов его резиденцией стал Орел.

Весной 1608 года его войско двинулось на Москву и продвигалось весьма успешно, в середине лета его войско дошло до столицы, но проиграло сражение на Ходынском поле. После этого резиденцией самозванца стал лагерь в селе Тушино в 20 километрах от Кремля. Там он провел 1,5 года и вошел в историю как “Тушинский вор”. В этот период Василий Шуйский был фактически осажден в столице, а самозванец правил Россией, например, встречал иностранных послов и раздавал дворянам земли. Его признали царем множеств городов, от Астрахани на юге до Ивангорода на северо-западе.

Верность Василию Шуйскому сохранили Смоленск, Новгород Великий, Рязань, Казань и Нижний Новгород. Самозванец опирался на польские отряды, которые разоряли монастыри в захваченных городах.

Популярность самозванца стала падать к 1609 году из-за засилья поляков и решительных действий Василия Шуйского, который обменял крепость Корела на отряд шведских наемников и, присоединив его к войску своего родственника Михаила-Скопина Шуйского, смог разгромить самозванца к началу 1610 года. Почти весь 1610 год самозванец провел в Калуге. Подчиненные ему отряды начали борьбу против польских интервентов, но в декабре Лжедмитрий II был убит.

Самое главное, что произошло в 1610 году – фактический распад страны на несколько центров власти (Нижний Новгород, Москва, Новгород Великий), свержение царя Василия Шуйского, а также польская и шведская интервенция.

Лжедмитрий II привез в Тушино из Ростова Великого митрополита Филарета и сделал его патриархом вся Руси, а у царя Василия Шуйского был свой патриарх в Москве – Гермоген.

Что мы узнали?

Кратко о правлении Лжедмитрия 2 можно резюмировать, что его действия только ухудшили положение в России 1608-1610 годов, фактически разделив государство на две части.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Алексей Бабайцев

9/10

-

Марина Семенова

9/10

Оценка доклада

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 291.

А какая ваша оценка?

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Лжедмитрий II – авантюрист-самозванец неизвестного происхождения, который выдавал себя за сына Ивана Грозного. Он якобы несколько раз ускользнул от убийц – как в детстве, так и в зрелом возрасте, и явился в Россию для того, чтобы вернуть себе принадлежащий ему по праву престол.

Лжедмитрий II был тёмной личностью, установить которую наверняка уже невозможно. На этот счёт есть много версий, и ни одна из них не подкреплена доказательствами. По-видимому, он был каким-то незначительным дьяком из свиты Лжедмитрия I, однако лицом и фигурой издалека походил на свергнутого и убитого первого самозванца.

Лишь благодаря этому он и оказался «на престоле», являясь лишь орудием в руках польских магнатов. По выражению польского полководца Яна Сапеги, «мы 3 года назад посадили на московский трон государя, который звался Димитрием, сыном тирана, и завоевали всю страну. Во второй раз он снова должен и будет называться Димитрием, и теперь уже мы доведём начатое дело до конца».

Ян Сапега был знатным польским шляхтичем, главой войска Лжедмитрия II. В июле 1610 г. он двинул эту армию на Москву. После свержения Василия Шуйского и установления Семибоярщины Сапега вёл в российской столице переговоры о передаче власти Лжедмитрию II. При этом его солдаты и казаки склонялись к тому, чтобы провозгласить царём самого Яна Сапегу. Но в 1611 году этот полководец умер в московском Кремле, в 42-летнем возрасте, от непонятной болезни.

Таким образом, причинами появления Лжедмитрия II были: желание польских магнатов взять реванш за неудавшийся трюк с воцарением Лжедмитрия I; продолжавшийся в России хаос, вызванный кризисом власти и неопределённостью с продолжением правящей династии.

Однако возможность уже была упущена: история «спасения» второго самозванца была ещё более неправдоподобной, чем первого, а сам он был совсем уж ничтожной личностью, которую можно лишь издалека показывать народу. Следствием этого стала невозможность воцарения в Москве и формирование второго важного исторического процесса, участником которого был Лжедмитрий II – двоевластия в России.

На протяжении более чем двух лет (с осени 1608 года) в стране было двоевластие. Этим термином обозначается временное сосуществование в одной стране сразу двух параллельных систем власти и управления, каждая из которых претендует на законную. «Альтернативной столицей» – с параллельными московским органами управления: приказами, Боярской думой, патриархом – стал на эти два года город Тушино.

Этот процесс лишь усугубил смуту и хаос в России. Бояре, купцы, чиновники перебегали из Москвы в Тушино и обратно, стараясь выслужиться и перед Шуйским / Семибоярщиной, и перед Лжедмитрием II. Хозяйственная разруха и притеснения простого народа вследствие неопределённости власти и её слабости возрастали.

Несмотря на то, что немалая часть регионов России присягнула на верность самозванцу, распространить своё влияние на всю страну и добраться до Москвы ему так и не удалось. Народ страдал от поборов, взимаемых на содержание войска самозванца, и прозвал его «Тушинским вором». В декабре 1610 года Лжедмитрий II был убит крещёным татарином Петром Урусовым, который отомстил таким образом за казнь своего брата, совершённую по воле «государя».

Следствием всех этих событий, которые стали кульминацией Смутного времени в России, стал настойчивый поиск выхода из кризиса всеми слоями общества. Семибоярщина придумала свой вариант завершения двоевластия и ликвидации кризиса власти. Бояре решили пригласить на русский престол польского королевича Владислава.

Народ не согласился с этим решением и ответил на него ополчением Минина и Пожарского. Таким образом, можно сказать, что грабительская деятельность Лжедмитрия II и его польских покровителей способствовала пробуждению национального самосознания и установлению в России собственной династии Романовых, а не «ответвления от польской династии».

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Лжедмитрий II — это калужский царек, самозванец, который выдавал себя за Дмитрия Угличского. Как известно, сын Ивана Грозного погиб в детстве. Данный самозванец объявился после смерти Лжедмитрия Первого в 1606 году и правил частью России до 21 декабря 1610 года.

- 1 Лжедмитрий II — новый самозванец

- 2 Иностранное вмешательство в русскую Смуту

- 3 Пик Смуты

- 4 Свержение Шуйского

- 5 Семибоярщина

- 6 Первое ополчение

- 7 Бои в Москве

- 8 Распад Первого ополчения

- 9 Второе ополчение

- 10 Освобождение Москвы

Летом 1607 г. на западных границах России появился новый самозванец. Это был бродячий учитель, внешне похожий на Лжедмитрия I. Польские шляхтичи вместе с Молчановым уговорили его назвать себя Дмитрием.

Польский король поощрял шляхтичей. Главной ударной силой войска Лжедмитрия II стали польские наемники. На Москву, кроме польских отрядов, шли запорожские и донские казаки и бывшие болотниковцы.

1 мая 1607 г. рать Лжедмитрия II нанесла поражение царскому войску под городом Волховом, и вскоре самозванец оказался под Москвой — в селе Тушине. Он вошел в русскую историю под именем тушинского вора.

При самозванце были созданы свои органы управления — Боярская дума, приказы; Патриархом стал ростовский митрополит Филарет (Романов).

Так в России появились два царя, два правительства, две столицы. Смута достигла своего пика.

В поисках материальных благ, наград и привилегий бояре и дворяне часто перебегали из Москвы в Тушино и обратно. Их называли за это перелетами.

К Тушину подходили все новые польско-литовские отряды. Тушинский стан превратился в лагерь иноземного войска. Сторонники Лжедмитрия II для укрепления его авторитета привезли в Тушино захваченную ими Марину Мнишек. Под нажимом поляков и за огромные деньги 19-летняя авантюристка признала в Лжедмитрии II своего убитого мужа и тайно обвенчалась с ним.

Однако ничто не могло поддержать популярность Лжедмитрия II. В отличие от своего предшественника он оказался человеком бесталанным. Польские отряды захватывали русские города и села, грабили людей. Особенно злодействовал шляхтич Лисовский. В одной из своих грамот пострадавшие писали самозванцу: «Мы, бедные, ограбленные и погорелые крестьянишки, погибли и разорены от твоих ратных воинских людей. Лошади, коровы и всякая животина побраны, а мы сами и жены мучены».

Осенью польские отряды напали на православную святыню — Троице-Сергиев монастырь. Монахи и укрывавшиеся за стенами монастыря посадские люди и крестьяне более года держали оборону. В боях отличилась монахиня Ольга (дочь Бориса Годунова Ксения). Польские советники Лжедмитрия II настаивали на унии католичества и православия, на перенесении русской столицы из Москвы в другой город.

С каждым днем народ все яснее понимал, что войско «доброго царя» превратилось в сборище захватчиков.

Русские стали покидать самозванца, выгоняли его представителей, отказывались везти в Тушино налоги. Города севера и Поволжья обменивались грамотами, в которых клялись постоять за православную веру и польским и литовским людям не сдаться.

Гражданская война перерастала в национально-освободительную.

Иностранное вмешательство в русскую Смуту

Для спасения своей власти и сохранения государства Василий Шуйский заключил договор о помощи между Россией и Швецией, которая находилась в состоянии войны с Польшей. Переговоры со шведами в Новгороде возглавил племянник царя — молодой талантливый полководец М. В. С копии Шуйский. М. В. Скопин-Шуйский пообещал шведам город Корелу с округой Шуйский и отказ от прав на Ливонию. Шведы обязались дать 5-тысячный корпус (в действительности в Россию пришло гораздо больше войск), не разорять русские земли, с уважением относиться к православным храмам.

Поначалу договор соблюдался. Весной 1609 г. союзное войско, двигаясь от Новгорода, начало успешное наступление на тушинцев. Их выбили из многих городов, и вскоре Скопин-Шуйский освободил Троице-Сергиев монастырь от осады. Шведы, не получив от Шуйского денег, начали разорять и грабить русскую территорию. Хозяйничанье иноземцев на Русской земле вызывало патриотические настроения.

Польский король разорвал мир с Россией и начал открытые военные действия. Осенью польские войска осадили Смоленск. Город во главе с воеводой Шейным защищался отчаянно.

Не нуждаясь больше в Лжедмитрий II, поляки стали откровенно пренебрегать им; с севера надвигалась объединенная русско-шведская рать. В этих условиях тушинский вор тайно бежал в Калугу, куда за ним последовала и Марина Мнишек.

Пик Смуты

Теперь в России появились три центра власти — Москва, Тушино и Калуга. Лжедмитрий II был под контролем польских искателей наживы, бывших сподвижников первого самозванца и казаков. Лидеры русских тушинцев, в том числе Филарет (Романов), решили противопоставить Василию Шуйскому другую фигуру и пригласить на русский престол сына польского короля — юного Владислава.

Приглашение принца из другой страны было обычным делом для европейских стран. Предложение тушинцев явилось продолжением боярской линии на ограничение самодержавной власти монарха. За спиной королевича Владислава стоял его отец Сигизмунд ІІІ, желавший завоевать Россию, поэтому тушинцы в проекте соглашения ограничили власть Владислава рядом условий. С этим и отправилось посольство из Тушина к королю под Смоленск.

Свержение Шуйского

Войско Скопина-Шуйского вступило в Москву. Популярность молодого полководца росла, о нем говорили как о будущем русском царе. Но он неожиданно занемог и через несколько дней скончался. Пошли слухи, что Скопин-Шуйский был отравлен. Молва приписала царю Василию смерть народного любимца. Кроме того, становилось ясно, что московское правительство втянуло в русскую Смуту шведов и оказалось в состоянии войны с Польшей. Против Шуйского поднялись все — остатки тушинского лагеря, самозванец с войсками в Калуге, дворяне южных российских земель.

Лжедмитрий II встал с войсками около села Коломенского, и Москва снова оказалась в осаде. В этот критический момент московские бояре вместе с тушинскими организовали заговор против Шуйского. 17 июля 1610 г. он был схвачен, лишен престола и насильно пострижен в монахи. Позднее его вместе с братьями выдали полякам. Через два года в плену Шуйский погиб.

Семибоярщина

Во главе переворота стояли семь членов Боярской думы — Ф. И. Мстиславский, В. В. Голицын и др., поэтому новое правительство прозвали семибоярщиной.

Семибоярщина добивалась передачи власти в стране Боярской думе. В крестоприводной грамоте, на которой народ должен был давать клятву верности, говорилось: «Слушать бояр и суд их любить. Там же шла речь о том, что впоследствии бояре выберут вместе со всеми людьми государя».

Если бы Россия пошла по этому пути, то, вероятно, в российской истории не было бы более самодержавной власти монарха. В тех условиях это был несомненный шаг вперед по пути цивилизационного развития.

Выступив против самозванца, семибоярщина стремилась восстановить порядок в стране, покончить с войной против Польши. Московские бояре вместе с тушинцами вновь предложили русский престол королевичу Владиславу при условии, что он перейдет в православие, женится на православной, очистит Русскую землю от польских отрядов. Тем самым бояре прекращали борьбу за престол, получали зависимого царя, устанавливали с Польшей союзные отношения.

Патриарх Гермоген поначалу поддержал эти предложения. Переговоры начались с гетманом Жолкевским, чье войско из-под Смоленска подошло к Москве. Московских жителей стали приводить к присяге в пользу Владислава. Вскоре московское посольство во главе с Филаретом (Романовым) и князем Голицыным выехало под Смоленск к королю.

Совместными действиями войско Боярской думы и поляков отогнало от Москвы Лжедмитрия П. Он снова бежал в Калугу. В ночь на 21 сентября 1610 г. поляки тайно заняли Кремль. Теперь Боярская дума имела надежную защиту против самозванца.

Но события в Калуге сразу изменили ситуацию. Во время охоты Лжедмитрий был убит соратниками. Вторая самозванщина закончилась. Идея царя Дмитрия рухнула. Правда, оставалась еще Марина Мнишек, которая через несколько дней после гибели мужа родила сына Ивана. Воренок как его назвали в России, оставался единственной надеждой сторонников самозванца.

Сигизмунд III отказался снять осаду Смоленска, возражал против перехода сына в православие, а потом потребовал российский престол себе. Послов он задержал. Снова ситуация резко изменилась. Польский король продолжал вести войну с Россией. Шведы из союзников превратились во врагов, т.к. российское население начало присягать Владиславу. Шведы захватили северные русские города. Боярская дума также превратилась в пленников польского гарнизона столицы.

Первое ополчение

В этот критический момент активную патриотическую позицию проявили средние слои населения России — зажиточные посадские люди, купечество, ремесленники, дворянство, государственные крестьяне, казачество, часть бояр и князей.

Во главе патриотического движения встал несгибаемый Патриарх Гермоген. Он проклял всех пособников поляков, призвал русских не подчиняться Владиславу, неустанно объяснял, что России нужен царь из числа православных боярских родов. Города вновь стали ссылаться между собой грамотами, в которых призывали: Стоять за православную веру и за Московское государство, королю польскому креста не целовать, не служить ему. Московское государство от польских и литовских людей очищать. И кто с ними против Московского государства станет, против всех биться неослабно.

Первой поднялась Рязань во главе с Я. Я. Ляпуновым. С начала 1611 г. к Москве шли отряды из городов, казацкие отряды во главе с атаманом Я. М. Заруцким и князем Д. Т. Трубецким. Целью Первого народного ополчения было освобождение Москвы от поляков. Во главе ополчения встал Совет всей земли.

Бои в Москве

Ополченцы подошли к Москве. Народ столицы с радостью ждал освободителей, а поляки вместе с боярами готовились к обороне. Патриарха Гермогена заточили в темницу, у населения изымали оружие и даже топоры и ножи. 19 марта 1611 г. вспыхнуло восстание во главе с тайно пробравшимися в Москву воеводами-ополченцами. Князь Д.М. Пожарский организовал сопротивление на Сретенке. Повстанцы перегородили улицы столами, скамьями, бревнами, стреляли в поляков и немецких наемников. Пожарский отбил атаку врагов, построил острожек невдалеке от Китай-города и оборонял его вместе с русскими пушкарями.

Тогда поляки подожгли Москву. Охватило пламенем и острожек Пожарского. Израненного князя соратники вынесли из боя. Первое ополчение подошло к уже покоренному и выжженному городу.

Распад Первого ополчения

Летом пришло известие о падении Смоленска. Пушечными ядрами поляки пробили брешь в стене и через пролом пошли на приступ. Защитников в городе оставалось мало, и все же весь день гарнизон мужественно сражался. Раненого воеводу Шеина захватили в плен.

3 июля 1611 г. оставшиеся защитники города и его жители, не желая сдаваться, заперлись в соборе Пресвятой Богородицы и взорвали себя.

Сигизмунд III направил на Москву новое войско под командованием гетмана Ходкевича, а сам вернулся в Краков и открыто объявил о своих претензиях на русский трон.

Одновременно шведы захватили Новгород и заставили правителей города заключить с ними договор о поддержке шведского принца в качестве будущего русского царя.

Началась борьба между Швецией и Польшей за русский трон. Новгородская земля отложилась от России.

Отряды Первого ополчения безуспешно пытались взять Москву, и тогда они укрепились в Белом городе.

Для руководства движением было избрано правительство в составе князя Д. Т. Трубецкого, предводителя казаков Я. М. Заруцкого и воеводы Я. Я. Ляпунова.

Совет всей земли принял приговор, который определил ближайшие задачи движения — вернуть страну к старым порядкам, отменить раздачу земель, пожалованных тушинским вором и правительством Шуйского, увеличить раздачу земель дворянам, предоставить земли и денежные оклады казакам, которые давно служат и захотят служить дальше. Одновременно «Приговор» предлагал убрать казацкие отряды из городов России, чтобы они не смели грабить людей, а в случае продолжения разбоев и грабежей казнить их смертью. «Приговор» запрещал казакам занимать должности в земском управлении. Но особенную их злобу вызвал пункт о сыске и возвращении к вотчинникам и помещикам беглых крестьян, многие из которых были в казацком лагере. Совет всей земли требовал наведения в стране порядка и законности. Это не устраивало многих казацких атаманов.

Обострились личные отношения между вождями Первого ополчения. Ляпунов проявлял неуважение к другим командирам, заставлял их подолгу ждать приема около своей избы. Казаки несколько раз приглашали Ляпунова для объяснений, а когда после третьего приглашения он пришел, зарубили его саблями. Дворяне остались без предводителя.

У Первого ополчения хватило сил предпринять еще две попытки овладения городом, но они были неудачны. К зиме 1611/12 г. Первое ополчение окончательно распалось.

Второе ополчение

Казалось, возврата к единому и независимому государству нет. В Москве власть удерживали поляки вместе с Боярской думой. Под Москвой существовало правительство Первого ополчения во главе с Иваном Заруцким, провозгласившим младенца Ивана, сына Марины Мнишек, царем. Новгородскую землю захватили шведы. Псковом правил Лжедмитрий III — посадский человек Сидорка. Ряд городов — Путивль, Казань и другие не признавали никакой власти. Польский король объявил себя русским государем и готовился к походу на Москву. Замерла торговля, многие города были опустошены, полусожженной стояла Москва.

И все-таки идея народного сопротивления не умерла. Ведущая роль в мобилизации сил народа принадлежала Русской Православной Церкви. Из кремлевской темницы через верных людей Патриарх Гермоген посылал грамоты, в которых призывал русский народ встать против польских захватчиков за воссоздание государства под скипетром русского православного царя. Ему вторили грамоты, рассылавшиеся из Троице-Сергиева монастыря: «Пусть служилые люди без всякого мешкания спешат к Москве, в сход к боярам, воеводам и ко всем православным христианам».

Новое движение за возрождение Российского государства зародилось в Нижнем Новгороде. Здесь после получения призывов Патриарха и Троицких монахов осенью 1611 г. горожане стали собираться на сходки.

Лидером движения оказался нижегородский посадский человек, земский староста, торговец мясом Кузьма Захарович Минин-Сухорук, неподкупный, справедливый, в котором все видели радетеля за общее дело.

В главном соборе Нижнего Новгорода Кузьма Минин обратился к землякам с призывом начать сбор средств для организации нового ополчения: «Будет нам похотеть помочи Московскому государству, то не пожалеть нам животов своих». Минин первым пожертвовал свои сбережения и драгоценности жены. Патриотический порыв получил организационное закрепление. Горожане и духовенство постановили, чтобы каждый хозяин дал на снаряжение войска одну пятую часть своего имущества и доходов — пятую деньгу.

Взносы делали купцы и других русских городов. Эти средства Минин предназначал на оплату формировавшегося войска. В Нижний Новгород подошли отряды смоленских дворян, вновь поднялись на борьбу южные города во главе с Рязанью. Своих людей слали Вязьма, Коломна, Дорогобуж и другие города. Начался поиск воеводы. Нижегородцы остановили выбор на 33-летнем князе Дмитрии Михайловиче Пожарском, снискавшем славу смелого и опытного военачальника. Кузьма Минин стал организатором хозяйства, финансов армии, управления на освобождаемых территориях.

Поляки и их московские приспешники во главе с боярином Салтыковым обратились к арестованному Патриарху Гермогену с требованием осудить начавшееся движение. Тот ответил отказом и проклял бояр как окаянных изменников. 17 февраля 80-летний Гермоген умер от голода. Позднее Русская Православная Церковь причислила его к лику святых.

К зиме в Нижнем Новгороде была организована сильная рать. Ополченцам положили хорошее жалованье. Пожарский регулярно устраивал смотр войску, готовил его к испытаниям.

В марте 1612 г. Второе ополчение выступило в поход. Находившиеся под Москвой казаки атамана Заруцкого и боярина Трубецкого продолжали грабежи и насилия на контролируемой ими территории, стремились расширить сферу своего влияния. Заруцкий послал отряд к Ярославлю. Ярославцы обратились к Пожарскому за помощью. Авангард ополчения очистил Ярославль от казаков. Один за другим открывали Второму ополчению ворота города Поволжья, севера России, Поморья. В начале апреля 1612 г. рать вступила в Ярославль. Дары жителей города Минин и Пожарский отдали в общую казну.

Началось четырехмесячное ярославское стояние. Минин и Пожарский не имели права рисковать. Для воссоздания всей системы Российского государства необходима была тщательная подготовка — военная, хозяйственная, политическая.

В Ярославле были организованы правительство — Совет всей земли во главе с руководителями ополчения, Боярская дума, приказы. Грамоты с просьбой о помощи людьми и деньгами подписывали князья и бояре, не запятнавшие себя служением самозванцам и иноземцам, — Долгорукие, Одоевские, Волконские, Пронские, Морозовы, Шереметевы, Бутурлины и др. Совет обращался за помощью не только к русским людям, но и к татарам, мордве, удмуртам, марийцам, чувашам, башкирам, народам Севера и Сибири.

Одновременно ярославское правительство укрепляло войско: наделяло служилых людей поместьями; казакам, вступившим в ополчение, было установлено хлебное и денежное жалованье. Подтверждались старые порядки владения крестьянами и землей. Совет всей земли прочно стоял на прежних закрепостительных позициях, понимая, что только за счет помещичьих земель и подневольного труда крестьян можно обеспечить боеспособность создаваемой заново армии.

Новое правительство предприняло ряд дипломатических шагов. Оно попыталось урегулировать отношения со Швецией. Руководители ополчения направили в Новгород послов и согласились поддержать кандидатуру шведского принца на русский престол при условии, что он примет православие. Таким образом, и Новгород, и Швеция превращались в союзников.

Уверенные действия руководителей Второго ополчения, признание его власти подавляющим числом городов вносили нервозность в действия руководителей Первого ополчения. Заруцкий организовал покушение на Пожарского.

Как только эта весть дошла до казацких таборов под Москвой, начался ропот. Заруцкий вместе с Мариной Мнишек и «воренком» бежали на юг. В Астрахани он попытался поднять народ в новый поход на Москву — под знаменем царевича Ивана.

Освобождение Москвы

27 июля 1612 г. Второе ополчение выступило из Ярославля на Москву. Близ Троице-Сергиева монастыря полки получили благословение Церкви. Здесь же Пожарскому стало известно, что к Москве спешит войско польского гетмана Ходкевича.

20 августа 1612 г. первым к столице подоспел Пожарский. 21 августа подошел Ходкевич и расположился лагерем на Поклонной горе. Пожарский развернул свои полки полукружьем на левом берегу Москвы-реки. Центр его войска находился у Арбатских ворот, как раз напротив дороги на Можайск, откуда спешили к Москве полки Ходкевича. На правом берегу, где нынче находится Крымский мост, остатки Первого ополчения во главе с Трубецким прикрывали движение на Кремль с юго-запада и блокировали польский гарнизон.

Верхушка Первого ополчения с недоверием и осторожностью следила за передвижениями Второго ополчения. Несколько раз Трубецкой предлагал Пожарскому объединить силы, но тот отклонил эти предложения. Когда же Трубецкой попросил подмоги, он послал 5 конных сотен.

Утром 22 августа 1612 г. переправившееся через Москву-реку польское войско было встречено Пожарским около Новодевичьего монастыря. При примерном равенстве сил (по 10 — 12 тыс. человек) поляки имели превосходство в коннице. Их тяжеловооруженные гусары, слывшие лучшей кавалерией в Европе, первыми нанесли удар по левому флангу русских и отбросили их к берегу реки. Одновременно польский гарнизон столицы организовал вылазку. Пожарский заблаговременно построил здесь укрепления и отбил неприятеля.

Полдня шел бой, перевес поляков становился все ощутимей. А в это время на другом берегу реки стояли казацкие сотни Трубецкого и наблюдали за сражением. В самый тяжелый момент без приказа Трубецкого конные сотни, присланные накануне Пожарским, переправились через Москву-реку и ударили во фланг Ходкевичу. Вместе с ними в атаку пошли другие казацкие сотни. Спеша на выручку русских полков, казаки кричали Трубецкому: «В вашей нелюбви к Московскому государству и ратным людям пагуба чинится, чево ради не помогаешь погибающим!»

Полки Пожарского воспрянули духом. Пехота вышла из-за укрытий и двинулась вперед. Ходкевич отступил.

Ночью он направил обоз с продовольствием в Кремль, чтобы поддержать голодающий гарнизон, но казаки перехватили его.

Ходкевич передвинулся к Донскому монастырю и оттуда 24 августа 1612 г. повел атаку на Замоскворечье.

Пожарский также перегруппировал свои силы, а казаки Трубецкого встали на пути неприятеля.

Ранним утром польская конница пошла на прорыв, а другая часть войска обрушилась на казаков. Поляки теснили ополченцев, но полк, которым руководил Пожарский, выдержал натиск. В Замоскворечье укрепленный острожек казаков захватили поляки. Над православным храмом рядом с ним взвилось польское знамя. Оскорбление святыни всколыхнуло казаков, они отбили свои позиции.

Считая, что Замоскворечье в его руках, Ходкевич подтянул сюда огромный обоз, чтобы переправить его в Кремль. Это было ошибкой гетмана: обоз занял большое пространство, мешая маневрам поляков.

Ближе к вечеру инициативу проявил Кузьма Минин. С несколькими сотнями дворянской кавалерии он, неожиданно переправившись через реку, ударил по левому флангу армии Ходкевича. Поляки смешались. Тут же пехота ополчения вышла из-за укрытия и двинулась вперед, на врага устремились казаки. Польские полки были смяты, стан гетмана и весь обоз захвачены. Остатки своего войска Ходкевич отвел на Воробьевы горы, а через несколько дней отступил к Можайску.

Теперь все свои силы ополченцы и казаки сосредоточили на осаде Кремля. В конце сентября 1612 г. обе рати и оба Совета объединились. Отныне все обращения к войску и городам шли от имени Трубецкого и Пожарского. По настоянию Трубецкого его имя, титулованного и богатого боярина, в этих обращениях стояло первым.

В Кремле начался жесточайший голод, но Пожарский не спешил со штурмом, сберегая жизни ратников. Русские пушки регулярно обстреливали польский гарнизон Кремля, нанося ему ощутимые потери. На исходе второго месяца осады Пожарский предложил полякам сдаться, но те ответили дерзким отказом. Вскоре, чтобы освободиться от лишних ртов, они выпустили из Кремля боярских жен и детей, предварительно ограбив их. Вместе с родственниками вышел 15-летний Михаил Романов будущий русский царь.

22 октября 1612 г. поляки согласились на переговоры и капитуляцию, а 26 октября польский гарнизон капитулировал.

На следующий день полки Пожарского и казаки Трубецкого под ликующие возгласы народа вошли в Кремль. Навстречу им вынесли икону Владимирской Божьей Матери.

Но война еще не закончилась. С запада надвигалось войско Сигизмунда III. Однако его авангард был разбит под Москвой. Попытка взять штурмом город Волоколамск не увенчалась успехом. Потеряв свой гарнизон в Кремле, король повернул назад. Это была полная победа патриотических сил.

Теория

«Смутное время в России»

Смута (Смутное время) – период отечественной

истории начала XVII в., когда страна переживала

политический, экономический и социальный кризис.

Причины

Смуты

1. Династический кризис (прекращение династии Рюриковичей).

2. Экономический кризис (дожди, ранние морозы три года подряд → голод 1601

– 1603 гг.).

3. Борьба за власть между боярскими группировками.

4. Социальный кризис (недовольство своим положением всех сословий).

5. Расширение сфер влияния военными методами соседних государств (Польши,

Швеции).

1598 – 1605 гг. – Борис Годунов. 17

февраля 1598 г. Б. Годунов избран Земским собором. Первый избранный царь! 3

сентября 1598 г. – венчание Б. Годунова на царство.

Мероприятия, проводимые Б. Годуновым, были неоднозначны (приведенные

примеры охватывают примеры, относящиеся как к периоду правления Федора

Иоанновича, так и самостоятельного правления Б. Годунова):

«+»

1.

Освободил население от недоимок.

2.

Поощрял развитие торговли и предпринимательства.

3.

Началось экономическое возрождение страны.

4.

Строительство новых городов в Сибири и Поволжье

(Самара, Саратов (1589-1590), Царицын (1589), Томск).

5.

Учреждение патриаршества обеспечило ее полную

автокефалию и подняло международный авторитет Руси (первый патриарх Иов (годы

патриаршества 1589-1590 гг.)).

6.

Предпринимал меры по борьбе с голодом.

7.

Началось сближение России с Западом (приглашал на

службу в Россию иностранцев, отправлял дворянских детей учиться за границу).

8.

Активная (успешная) внешняя политика:

январь-февраль 1590 гг. поход русских войск на Нарву (взятие Яма, осады Нарвы и

Ивангорода); 1598 г. – разгром русскими воеводами войск сибирского хана Кучума

в Барабинской степи, ликвидация Сибирского ханства; 1601

г. – заключение русско-польского перемирия на 20 лет

«-«

Имя Б. Годунова было связано с Угличским делом.

Неурожай и голод в России (1601 – 1603 гг.).

Меры правительства Б. Годунова во время голода вызвали недовольство

населения.

Претензии Б. Годунова на престол не поддерживала значительная часть

боярства, т.к. считала его недостаточно знатным.

1603 г. –

Восстание Хлопко Косолапа.

Апрель – май 1605 гг. – Федор Годунов.

Годуновы это уже династия на российском престоле!!!

1605 – 1606 гг. – Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев). Вторгся в Россию в

октябре 1604 г. Поддержка польского короля Сигизмунда III и

воеводы Юрия Мнишека. Лжедмитрий обещал им русские земли и ведение на Руси

католичества. В октябре-ноябре 1604 г. на сторону Лжедмитрия перешли

южнорусские города (Чернигов, Путивль, Оскол, Воронеж, Елец и т.д.). Патриарх

Иов был низложен (июнь 1605 г.), новым патриархом стал рязанский архиепископ

Игнатий (до мая 1606 г., потом он сослан в Чудов монастырь). Июль 1605

г. венчание на царство. Был женат на дочери польского магната Марине Мнишек

(бракосочетание май 1606 г.).

Причины успеха Лжедмитрия

1. Поддержка различных слоев общества, недовольных правлением Б.

Годунова

2. Многие считали его законным наследником престола, «природным царем».

Б. Годунов же был царем, занявшим трон не по наследству, а путем выборов на

Земском соборе, поэтому боярство использовало Лжедмитрия I

в своих интересах в борьбе против «беззаконного царя» Б. Годунова.

3. Резкое ухудшение экономического положения в стране вызвало

недовольство правлением Б. Годунова.

4. Низы общества надеялись получить от Лжедмитрия I облегчение своего положения, а служилые люди, казачество – льготы и

привилегии.

5. Часть царских воевод, войск казаков, учитывая настроение народных

масс, перешли на сторону Лжедмитрия I.

Причины свержения Лжедмитрия I.

1. Не улучшилось положение низов общества: сохранились налоговый гнет,

крепостнические порядки.

2. Попытки проводить самостоятельную политику привели к обострению

противоречий с боярами во главе с В. Шуйским.

3. Не получали ожидаемого многие служилые люди.

4. Отказавшись выполнять обещания, данные польскому королю и

католической церкви, он потерял поддержку внешних сил.

5. Духовенство и боярство выражали недовольство нарушением со стороны

Лжедмитрия I старых русских обычаев, привычного порядка

жизни.

6. Недовольство самозванцем было связано с приближением к царскому

двору польских шляхтичей, ощущавших себя настоящими хозяевами в Москве и своим

поведением оскорблявших национальные чувства и православную веру русского

народа.

1606 – 1610 гг. – Василий Шуйский (Василий IV) (его называли «боярским царем»).

При вступлении на престол он дал крестоцеловальную запись –

обещания не наказывать бояр, не казнить бояр, не лишать их земель без согласия

Боярской думы, не будет слушать ложные доносы и наказывать родственников

опальных.

С июня 1606 г. новый патриарх Гермоген.

1606 – 1607 гг. – восстание под

предводительством Ивана Болотникова. Цель – восстановить на престоле

законного царя (царевича Дмитрия, т.к. ходили слухи, что он не погиб в Угличе).

Болотников называл себя воеводой царевича Дмитрия. В восстании участвовали

казаки, дворяне, крестьяне, холопы. Москву взять не смогли из-за предательства

дворян. Восстание подавлено, Болотников казнен.

1607 г.– указ о

15-летнем сроке сыска беглых крестьян.

Июнь 1608 г. – вторжение в Россию войск

Лжедмитрия II. Его назвали Тушинский вор, т.к. он

расположился недалеко от Москвы в д. Тушино. Имел там свой двор.

Сентябрь 1608 – январь 1610 гг. – осада

Троице-Сергиева монастыря войсками Тушинского вора. Русским войскам под

командованием М.В. Скопин-Шуйского удалось снять осаду.

Февраль 1609 г. – договор царя В.И. Шуйского

со Швецией о помощи в борьбе с тушинцами. Россия обязалась вернуть Швеции

Корелскую волость в обмен на военную помощь Швеции в борьбе с тушинцами. Июль 1609

г. победа русских и шведских войск под командованием М.В. Скопин-Шуйского под

Тверью. Союз России и Швеции – повод для польской интервенции.

Интервенция – насильственное вмешательство

одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства.

Сентябрь 1609 – июнь 1611 гг. – осада

поляками во главе с Сигизмундом III Смоленска. Обороной

Смоленска (624 дня) руководил Михаил Борисович Шеин. Смоленск взят, Шеин попал

в плен.

1610 – 1612 гг. – Семибоярщина. Глава – Ф.И.

Мстиславский.

Сентябрь 1610 г. – бояре впустили поляков в

Москву.

Январь – февраль 1611 г. – формирование в

Рязани первого ополчения. Лидеры: П.П. Ляпунов (дворянин), Д.Т. Трубецкой

(князь), И.М. Заруцкий (казачий атаман), Д.М. Пожарский (князь, пока большой

роли не играл). В Ярославле в июне 1611

г. был создан Совет всея земли – руководящий орган ополчения. Цель –

освободить Москву от поляков. Итог: из-за несогласованности действий, споров,

потерпели неудачу. П.П. Ляпунов был убит казаками. Ополчение в июле 1611

г. распалось.

Ополчение – военное формирование,

создававшееся из свободных крестьян, дворян, горожан и др. в период вражеских

нашествий.

Июль 1611 г. – взятие шведами Новгорода.

Сентябрь – октябрь 1611 г. – формирование в

Нижнем Новгороде второго ополчения. Лидеры: К. Минин (земский староста), Д.М.

Пожарский (князь). Март 1612 г. – выступление Второго ополчения из

Нижнего Новгорода в Москву через Кострому и Ярославль. Апрель – июнь 1612

г. – создание в Ярославле Совета всей земли – временного правительства

России. Август 1612 г. – вступление Второго ополчения в Москву, объединение

с остатками Первого ополчения. 22 октября 1612

г. – освобождение ополченцами Китай-города. 26 октября 1613

г. – капитуляция польского гарнизона в Кремле.

1613 г. – Земский

собор избрал царем Михаила Фёдоровича Романова. Началось правление новой династии

Романовых. Кандидаты кроме М. Романова: шведский королевич Карл Филипп, Иван –

сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек, Голицын, Воротынский,

Трубецкой, Пожарский.

Новым царем был избран 16-летний Михаил Романов. Он был молод и мягок

характером и никак не успел проявить себя во времена Смуты. Боярство и

дворянство надеялись, что смогут легко оказывать на него давление. Решающую

роль сыграла позиция казачества, среди которых Романов был популярен.

Формальной основой для его избрания послужило родство по женской линии с

последним царем из династии Рюриковичей Федором Ивановичем и Иваном Грозным.

Для крестьян и посадских людей Михаил был «природным царем», символом

национальной независимости и православной веры (нежелание избирать на престол

иностранных претендентов).

Для казачества Михаил Романов – сын патриарха Филарета, долгое время

находившегося в тушинском лагере и связанного с казаками.

Поддержка церкви.

Последствия Смуты

1.

Страшное разорение и запустение страны:

хозяйственная разруха, большие людские потери, финансовые проблемы, обнищание

народа.

2.

Усиление бегства населения из центра страны на

окраины.

3.

Потеря ряда территорий (Смоленские и Северские

земли – захватила Польша, Новгород – Швеция, потеря выхода к Балтийскому морю).

4.

Ослабление военного потенциала страны.

5.

Сохранение национальной независимости и российской

государственности.

6.

Начало новой династии.

7.

Ослабление позиций родового боярства и усиление

дворянства.

8.

Подъем самосознания народа.

Материал для закрепления

по теме «Смутное время в России»

1. Даты:

|

Дата |

Событие |

|

Правление Федора Иоанновича |

|

|

Учреждение патриаршества в России |

|

|

Смерть царевича |

|

|

Введение «урочных |

|

|

Правление царя |

|

|

Голод в России |

|

|

Восстание под |

|

|

Правление |

|

|

Царствование |

|

|

Восстание под |

|

|

Правление |

|

|

Начало открытой польской |

|

|

Формирование |

|

|

Захват поляками |

|

|

Формирование и |

|

|

Освобождение |

|

|

Избрание царем Михаила Романова. Начало |

2. Термины

Крестоцеловальная

запись (грамота), интервенция, «семибоярщина», ополчение, Совет всея земли.

3. Теория

Причины смуты.

Периодизация смутного времени. Основные события Смуты.

4. Личности

Борис Годунов, Федор

Годунов, Лжедмитрий I, Юрий Мнишек, Мария Мнишек, Василий

Шуйский, Иван Болотников, Лжедмитрий II, Сигизмунд III, П. Ляпунов, Д. Трубецкой, И. Заруцкий, патриарх Иов, патриарх

Игнатий, патриарх Гермоген, К. Минин, Д. Пожарский, королевич Владислав, патриарх

Филарет, Михаил Романов.

Тест по теме

«Смутное время в России»

Часть

1 (А)

1. Историки относят к Смутному времени …

годы:

1) 1598 – 1605

2) 1598-1613

3) 1601-1611

4) 1603-1613

2. Династия Рюриковичей закончилась после

смерти:

1) Ивана Грозного

2) Фёдора Ивановича

3) Бориса Годунова

4) Михаила Фёдоровича

3. Одной из причин начала Смуты является

1) проникновение в Россию идей европейской

Реформации

2) малоземелье помещиков

3) недовольство народа денежной реформой

Бориса Годунова

4) пресечение законной царской династии

4. В 1598 Борис Годунов занял московский

престол на основании:

1) Завещания Фёдора Иоанновича

2) Решения царицы Ирины

3) Решения Боярской думы

4) Постановления Земского собора

5. Падению

авторитета Бориса Годунова в начале XVII в.

способствовал(о)

1) принадлежность в

прошлом к опричнине

2) сведения о

низком происхождении

3) поражение в

войне со Швецией

4) голод и неурожай

6. Какое из названных событий произошло в

царствование Бориса Годунова?

1) «угличская драма»

2) введение патриаршества

3) восстание Хлопка Косолапа

4) шведская интервенция

7. Восстание в Москве в июне 1605

г. привело к

1) воцарению Михаила Романова

2) приходу к власти Семибоярщины

3) воцарению Лжедмитрия I

4) созыву Земского собора

8. Успешное восшествие на российский

престол Лжедмитрия I объясняется

1) надеждой народа на доброго и справедливого

царя

2) поддержкой польских интервентов

3) вмешательством западных государств

4) поддержкой всего боярства и дворянства

9. Лжедмитрий I

1) пытался

распространить западные обычаи

2) отдал часть

русских земель Речи Посполитой

3) правил с помощью

массового террора

4) уничтожил

Боярскую думу

10. После свержения Лжедмитрия I русским царем стал

1) Иван Мстиславский

2) Федор Романов

3) Василий Шуйский

4) Богдан Бельский

11. С началом правления царя Василия

Шуйского патриархом стал

1) Иов

2) Филарет

3) Гермоген

4) Игнатий

12. Царь Василий Шуйский после своего

свержения

1) был лишен престола и насильно пострижен в

монахи

2) был убит боярами в результате заговора

3) отрекся от престола и передал власть своему

племяннику

4) неожиданно умер в момент переворота

13. Стан Лжедмитрия II во время осады Москвы располагался в

1) Коломенском

2) Тушине

3) Туле

4) Троице-Сергиевом монастыре

14. Правительство Российского государства,

образовавшееся после свержения царя Шуйского В.И. в 1610

г. называют:

1) Семибоярщиной

2) Верховным тайным советом

3) Советом всея земли

4) Боярской думой

15. Бояре

согласились пригласить королевича Владислава на русский престол при условии

1) возвращения

России ранее захваченных поляками русских земель

2) объединения

России и Речи Посполитой в одно государство

3) совместной

борьбы против Швеции

4) принятия им

православия

16. Государствами, осуществлявшими

вооруженное вмешательство во внутренние дела России в период Смутного времени,

были

1) Дания, Норвегия

2) Речь Посполитая, Швеция

3) Англия, Франция

4) Турция, Крымское ханство

17. Пример

героической обороны от интервентов в годы Смуты дал город

1) Нижний Новгород

2) Новгород Великий

3) Смоленск

4) Тула

18. Открытая

польская интервенция началась непосредственно после

1) убийства

Лжедмитрия I и избиения поляков в Москве

2) прихода к власти

Лжедмитрия I

3) заключения

Василием Шуйским союза со Швецией

4) смерти Бориса

Годунова

19. Защитой осажденного поляками Смоленска

руководил

1) М.В. Скопин-Шуйский

2) М.Б. Шеин

3) Д.Т. Трубецкой

4) Ф.И. Мстиславский

20. Разгромом тушинцев и снятием осады с

Троице-Сергиева монастыря руководил

1) М.В. Скопин-Шуйский

2) В.И. Шуйский

3) Ф.И. Мстиславский

4) В.В. Голицын

21. С призывом

решительно бороться с захватившими Москву поляками выступил патриарх

1) Филарет

2) Гермоген

3) Игнатий

4) Иов

22. Основная цель Первого ополчения

1) освобождение всей территории России от

иностранных интервентов

2) установление республики в России

3) освобождение Москвы от поляков

4) снятие осады Смоленска

23. Для организации Второго ополчения К.З.

Минин призвал

1) записываться в ополчение всех мужчин с 15

до 50 лет

2) отдать в качестве налога пятую часть

имущества и доходов

3) набрать иностранных наемников

4) передать церковное имущество на организацию

войска

24. Понятие «крестоцеловальная запись»

применимо к царствованию

1) Б. Годунова

2) Лжедмитрия I

3) В. Шуйского

4) М. Романова

25. Какое событие произошло позже других?

1) избрание царём Василия Шуйского

2) освобождение Москвы от поляков

3) движение под предводительством Болотникова

4) восстание Хлопка Косолапа

26. К какому

историческому деятелю отнесены слова историка В.О. Ключевского: «Он был только

испечен в польской печке, а заквашен в Москве?».

1) королевичу Владиславу

2) Василию Шуйскому

3) Лжедмитрию I

4) Лжедмитрию II

27. Кто из названных лиц был участником

событий Смуты?

1) А. Курбский

2) А. Адашев

3) Г. Отрепьев

4) С. Разин

28. Земский

собор 1613 г. уникален тем, что

1) в нем

участвовали представители черносошных крестьян

2) это единственный

собор, избравший царя

3) на нем

отсутствовали члены Боярской думы

4) он собрался не в

Москве

29. Из

перечисленных событий раньше всего произошло

1) начало выступления Ивана Болотникова

2) бракосочетание Лжедмитрия I с Мариной Мнишек

3) выступление москвичей против Федора

Годунова

4) принятие В. Шуйским «крестоцеловальной

записи»

30. Характерной чертой Смутного времени

было

1) широкое распространение самозванчества

2) создание регулярной армии

3) упорядочение деятельности приказов

4) сооружение крепостей и монастырей

Часть

2 (В)

1. Как

называлось в России в XVI – XVII вв. центральное сословно-представительное учреждение с

законодательными функциями?

2. Расположите в

хронологической последовательности.

1) выбор М.Ф.

Романова царем

2)объединение

Первого и Второго ополчения

3) поход войск Д.М.

Пожарского на Москву

4) созданием Вторым

ополчением Совета всея земли

3. Выберите трех

предводителей Первого ополчения

1) П.П. Ляпунов

2) И.М. Заруцкий

3) Д.Т. Трубецкой

4) Д.М. Пожарский

5) М.В.

Скопин-Шуйский

6) К. Минин

4. Ниже приведен

ряд имен. Все они, за исключением одного, являлись участниками Смуты.

1) Борис

Годунов, 2) Василий Шуйский, 3) Иван Болотников, 4) Степан Разин, 5) Иван

Заруцкий.

Найдите и выпишите

порядковый номер, под которым указано имя, относящееся к другому историческому

периоду.

5. Установите соответствие между религиозными

деятелями и фактами их биографии.

|

Религиозный деятель |

Факт биографии |

||

|

А) |

Гермоген |

1) |

Участник обороны |

|

Б) |

Филарет |

2) |

Первый русский |

|

В) |

Иов |

3) |

Провозглашен |

|

Г) |

Авраамий |

4) |

Убит сподвижниками |

|

5) |

Заморен поляками |

6. Напишите название периода русской истории,

события которого изображены на схеме.

7. Назовите русского царя, в правление которого разразился

страшный голод, ставший одной из причин событий, изображённых на схеме.

8. Напишите прозвище самозванца, которое он получил из-за того, что

расположил свой лагерь в подмосковном селе, обозначенном цифрой «2».

9. Какие суждения, относящиеся к данной схеме,

являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в

таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Участниками событий,

изображённых на схеме, были К. Булавин и протопоп Аввакум.

2) Поход на Москву, обозначенный

на схеме точечными стрелками, возглавлял самозванец, известный как Григорий

Отрепьев.

3) Староста посада обратился с

призывом к сбору средств на борьбу с интервентами в городе, обозначенном на

схеме цифрой «4».

4) Следствием событий,

изображённых на схеме, стала утрата Россией заштрихованных на схеме территорий.

5) Одной из причин событий,

изображённых на схеме, стало пресечение царствующей династии Рюриковичей.

6) Древний русский город,

обозначенный на схеме цифрой «1», отбил все попытки интервентов захватить его.

10. Какие суждения о памятнике, изображённом на фотографии, являются

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных.

1. Памятник был создан в начале XVII в.

в честь освобождения Москвы от поляков.

2. Скульптором памятника является И.П. Мартос.

3. Памятник стал первым сооружением подобного

типа в Москве.

4. Памятник был установлен перед Успенским

собором Московского Кремля.

5. Создание памятника шло на деньги, которые

Россия получила от Речи Посполитой по Деулинскому перемирию.

11. Какое из сооружений, представленных ниже, располагается ближе

других к данному объекту культуры?

Часть 3

(С)

Из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина:

«В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошёл всех

древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже

университеты, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и наукам: в 1600

году он посылал в Германию немца Иоанна Крамера, уполномочив его искать там и

привезти в Москву профессоров и докторов… Сие важное намерение не исполнилось,

как пишут, от сильных возражений духовенства… Но оставив мысль заводить

университеты в России, царь послал 18 молодых боярских людей в Лондон, в Любек

и во Францию учиться языкам иноземным, так же как молодые англичане и французы

ездили тогда в Москву учиться русскому….он звал к себе из Англии, Голландии,

Германии не только лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в

службу.

Он не был, но бывал тираном; не безумствовал, но злодействовал, подобно

Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время

благоустроил державу, на время возвысил её во мнении Европы, то не он ли и

ввергнул Россию в бездну злополучия почти неслыханного — предал в добычу ляхам

и бродягам, вызвал сонм мстителей и самозванцев истреблением древнего племени

царского? Не он ли, наконец, более всех содействовал уничижению престола,

воссев на нём святоубийцею?»

1. К какому времени относится царствование

Бориса Годунова? В чём состояла особенность его воцарения?

2. Каковы, по мнению историка, заслуги Бориса

Годунова? Назовите не менее трёх положений.

3. Используя источник и знание курса истории,

объясните, почему Борис Годунов, несмотря на все его заслуги, оставил о себе в

истории России противоречивую память. Приведите не менее трех объяснений.

4. Рассмотрите историческую ситуацию и

ответьте на вопросы.

В январе 1613 года открылся Земский собор, в

котором приняли участие представители духовенства, бояр, дворян, городских

посадов, казаков и даже выборные от черносошных крестьян. Собор постановил, что

не будет искать царя среди иноземцев, а также отклонил кандидатуру Марины

Мнишек и «ворёнка» — сына Мнишек и Лжедмитрия II. Царем был избран

Михаил Романов. Назовите не менее двух причин избрания Михаила Романова на

российский престол. Какое значение для дальнейшего развития страны имело это

событие? Укажите не менее трех положений.

5. В

исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются

различные, часто противоположные точки зрения. Ниже приведена одна из спорных

точек зрения, существующих в исторической науке.

«Смута являлась проявлением

глубокого внутреннего кризиса, одним из отдаленных последствий опричнины и

поражения в Ливонской войне, повлекших за собой разорение экономики, рост

социального брожения, широкое недовольство, к тому же кризис был усилен

вмешательством внешних сил».

Используя исторические знания, приведите два

аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента,

которыми можно ее опровергнуть.

6. Ниже приведены три имени исторических деятелей эпохи Смуты. Выполните

из них одного и выполните задания.

1) Борис Годунов

2) Лжедмитрий I

3) Василий Шуйский

Укажите имя жизни исторического деятеля (с

точностью до десятилетия или части века). Назовите основные направления его

деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты этой

деятельности.

Список

использованной литературы

1. ЕГЭ-2014. История: типовые экзаменационные

варианты: 30 вариантов / под ред. А.Б. Безбородко, А.В. Игнатова. М.: Изд-во

«Национальное образование», 2013. 384 с.

2. История. Подготовка к ЕГЭ-2013:

учебно-методическое пособие / под ред. О.Г. Веряскиной. Ростов на Дону: Легион,

2012. 304 с.

3.

Кацва Л.А. История Отечества: справочник для

старшеклассников и поступающих в вузы. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012.

4.

Краткий курс истории России с древнейших времен до

начала XXI века. Под ред. Керова В.В. М: АСТ:Астрель,

2011.

5. Пазин Р.В. История развития российской

культуры. 10 – 11 классы. Подготовка к ЕГЭ: справочные материалы, практические

задания и иллюстрации: учебно-методическое пособие. Ростов на Дону: Легион,

2013.

6. Пазин Р.В. История России. 10-11 классы. Тематические

тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности (С4-С7):

учебно-методическое пособие. Ростов на Дону: Легион. 2010. 312 с.

7.

Пазин Р.В. История. Подготовка к ЕГЭ. 10 – 11

классы. 140 исторических личностей отечественной и всеобщей истории: материалы

биографий. Задание С6: историческое сочинение: учебно-методическое пособие.

Ростов на Дону: Легион, 2013.

8. Сайт Федерального института педагогических

измерений fipi.ru. Открытый банк заданий.

- 14.10.2013

Подготовка к заданиям ЕГЭ типа С1, С2, С3 по истории.

Тема подготовки: «Лжедмитрий 2»

Этот материал входит в раздел истории «Россия в конце XVI — начале XVII вв.».

В файле представлен исторический материал, на основе которого даются практические задания С1, С2 и С3 для решения и подробные ответы к ним. Благодаря этому материалу вы сможете подготовиться к самым сложным задания на ЕГЭ по истории. Материал представлен в виде тестовых заданий.

Другие задания С1, С2, С3: http://www.ctege.info/zadaniya-ege-po-istorii-s-otvetami-i-resheniyami/zadaniya-s1-s2-s3-s-otvetami-i-resheniyami-po-istorii-podgotovka-k-ege.html

Смотреть в PDF:

Или прямо сейчас: Скачайте в pdf файле.

Сохранить ссылку:

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Комментарии без регистрации. Несодержательные сообщения удаляются.

Имя (обязательное)

E-Mail

Подписаться на уведомления о новых комментариях

Отправить

Появление 2-го самозванца

Лжедмитрий II — второй самозванец, что выдавал себя за сына Ивана IV. Он также был авантюристом и самозванцем, которому якобы удалось спастись во время восстания 1606 года. Молчанов, который участвовал в убийстве Федора Годунова, бежавший к западным границам, стал распространять слух о том, что царевичу Дмитрию удалось выжить.

Вопрос о происхождении самозванца вызывает много споров. Его появление было выгодно определенным кругам. Он в первый раз появляется в Белоруссии (в Пропойске), был пойман как шпион и назвался Андреем Нагим, сказал, что он родственник убитого царя Дмитрия и вынужден скрываться от Шуйского. Задержанный попросил отправить его в Стародуб. Прибыв туда, он начинает распространять слухи, о том в городе находится живой царь Дмитрий. При поисках Дмитрия указали на Нагого. Он вначале отказывался, но горожане стали угрожать пришельцу пытками, пришелец назвался Дмитрием.

Тушинский вор

В этом маленьком городке стали собираться сторонники царя. В 1607 году осуществляются походы на Брянск и Тулу.

Они дошли до столицы, но Кремль не удалось захватить. Захватчики засели в подмосковном городе – Тушине, поэтому авантюриста прозвали Тушинским вором.

Его армия была скомплектована из поляков, покинувших Москву после казни Лжедмитрия I. Возглавляли ее князья Вишневецкий и Ружинский. К ним присоединились отряды казаков, возглавляемые Заруцким, и небольшие группы Болотникова, уцелевшие от разгрома. Собралось около 3 000 воинов.

В Тушино самозванец сформировал правительство, в которое вошли некоторые русские феодалы и приказные дельцы (Филарет Романов, князья Трубецкие и другие). Фактическое руководство оказалось в руках польских командующих во главе с гетманом Ружинским.

Лжедмитрию II в августе 1608 года удалось осуществить тайное венчание с Мариной Мнишек, полячка «узнала» в нем своего супруга. Часть московских бояр (тушинских перелетов), недовольных царем Василием Шуйским поддержали самозванца.

В апреле 1609 года Лжедмитрий ІІ показался перед народом. На его голове была шапка, украшенная драгоценными камнями, они сияли при солнечном свете. Так возникла поговорка о том, что на воре шапка горит.

Лжедмитрию II удалось воспользоваться народной борьбой против власти Шуйского и взять под контроль территории в восточном, северном и северо-западном направлении от Москвы. Для того чтобы привлечь помещиков, Самозванец занялся раздачей земель с крестьянами.

Территория, попавшая под контроль правителя, подверглась денежным и натуральным реквизициям для содержания польского войска. Такая политика вызвала национально — освободительную борьбу.

С 1609 года земли, контролируемые Лжедмитрием, стремительно сокращаются. Летом поляки начинают интервенцию против Российского государства, что привело к развалу ставки в Тушино. На сторону Сигизмунда III переходят поляки и некоторые русские феодалы. В конце 1609 года самозванец бежит в Калугу.

Конец правления

Следом за мужем в город приезжает Марина Мнишек. 11декабря тушинский вор был убит крещеным татарином Петром Урусовым. Он рассекает ударом сабли плечо, брат Урусова отрубил самозванцу голову. Это была месть за то, что Лжедмитрий казнил Ураз-Магомета (Касимовского царька).

Вскоре после смерти Самозваного царя у Мнишек родился мальчик. Его назвали Иваном, в народе называли «воренок». Польская пани недолго тосковала по мужу, ее следующим супругом стал казачий атаман Заруцкий.

Польским войскам удалось захватить Смоленск, поскольку страна была полностью разорена.