Пример сочинения: мой любимый писатель Пушкин

Когда я была еще совсем маленькая и не умела читать, мама часто рассказывала мне сказки о рыбаке и рыбке, о попе и его работнике Балде, о спящей царевне, о царе Салтане. В то время я не знала, кто был автором столь интересных сочинений. И, когда немного повзрослела, узнала, что их все написал великий поэт и драматург России Александр Сергеевич Пушкин. Теперь я перечитываю любимые с детства сказки сама.

Самым любимым моим произведением у Пушкина является «У Лукоморья дуб зеленый». Мне настолько нравится этот отрывок из «Руслана и Людмилы», что я выучила его самостоятельно еще в 1-м классе.

Удивительно то, что сюжеты для всех сказок поэт черпал из сказок, которые ему в детстве рассказывала няня Арина Родионовна, к которой он питал очень нежные чувства и посвятил ей немало стихов. Александра, по сути, она воспитала сама. Именно няня способствовала развитию поэтического таланта у маленького Саши. Благодаря ей Россия имеет этого великого, гениального литератора.

Но Александр Сергеевич знаменит не только сказками. У него множество произведений лирических и трагических. Поэт создал целую серию стихов посвященных красоте природы, особенно трогательно он описывал свою любимую пору года – осень. « Унылая пора! Очей очарованье!», «Осеннее утро», «Уж небо осенью дышало» и еще очень много других.

Все стихотворения гениального поэта легки и приятны на слух, но в то же время каждое пропитано глубоким смыслом и безграничной любви к родине, семейным ценностям и окружающему вокруг миру.

За свою короткую жизнь, которая прервалась трагически на дуэли, Пушкин внес достаточно большой вклад в развитие русского творчества, литературы и смог передать красоту русского языка. Пройдут века, но его произведения останутся вечными и будут перечитываться, и пересказываться следующими поколениями.

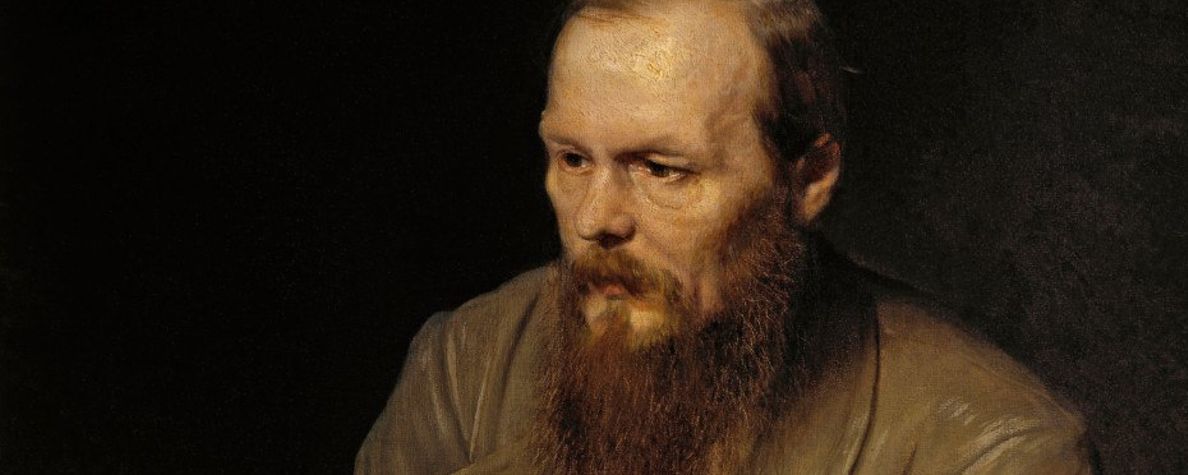

Пример сочинения: мой любимый писатель Достоевский

Самое простое и банальное, пусть и вполне справедливое из того, что можно сказать про любимого автора — это похвалить его слог, богатую фантазию, умение создавать не картонных, живых героев и т.п.

Разумеется, что всё это можно и нужно сказать и про великого русского писателя Фёдора Достоевского. Но сейчас я хочу сказать о другом.

Я читала довольно много книг, но не один из писателей не умеет так ярко показывать именно тёмные стороны человеческой натуры, как Достоевский. В его книгах главные герои часто — люди с надломом. Люди в которых живёт частичка безумия. Такого тёмного, что, когда погружаешься в их размышления — становится по-настоящему жутко. Но до дна — не добраться. Его герои бездонны. Фёдор Михайлович умеет сказать читателю: «Вы думали это предел? Думали, что поняли того, о ком я пишу? Так это был вовсе не предел. Не верите — смотрите сами.» И смотришь, смотришь…

И видишь, что так и есть. Любое отчаянье и безумие может выйти за границы, захлестнуть с головой. Жутко.

Но, при этом, ни один из персонажей Достоевского не вызывал у меня отвращения, неприязни. Ни один из них не был совершенно отрицательным. К тому же, их можно уважать даже за то, что, чем более сумасшедший у него герой, тем более он оригинален. Тем более умён.

Я думаю, что Фёдор Михайлович один из немногих, кто умел качественно преподнести читателю тему горя от ума. В его книгах встречается много персонажей, которых за грань приводит именно умение мыслить, и мыслить глубже, чем это делает большинство. Так, что в конце концов, их затягивает в какое-то неописуемое отчаянье, даже если остальным кажется, что они совершенно равнодушны.

Каждая его книга — это водоворот эмоций. Страсть, боль, разочарования. Книги без счастья. Вывернутые человеческие души. Кровоточат.

Можно сколько угодно читать книги тех авторов, кто несмотря ни на что, оставляет надежду в своих произведениях. Тех, у кого в конце хотя бы относительный хэппи энд. Это всё хорошо. Такие книги нужны. Они открытым текстом учат верить в хорошее.

У Достоевского же нет надежды. Нет веры. (А если и есть, то и она какая-то отчаянная) У него взгляд с иной стороны. И в этом его победа. Ибо невозможно увидеть настоящий свет, совершенно не понимая тьмы.

Пример сочинения: мой любимый писатель Гоголь

Как сказал великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь: «Русская сила и мощь у слова крылатого. Так от души впечатает в историю, что тысячелетиями будут помнить потомки». Я считаю, что эти слова относятся и к самому Гоголю, хотя он сам, возможно, так и не думал. Но если обратить внимание на то, сколько у него было современников, таких как Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Иван Тургенев, Алексей Некрасов, которые тоже были известны в свое время, если обратить внимание, что Николай Васильевич известен по всему миру своими таинственными, правдивыми историями и повестями, сразу можно понять, что он — один из величайших писателей всех времен.

Например, меня привлекло его творчество трагизмом и мистикой, которые он искусно объединяет.

Самыми любимыми его произведениями являются «Петербургские повести», «Нос», «Шинель», «Портрет», «Записки сумасшедшего», «Вий» а также небезызвестное произведение «Мертвые души». Все они покорили мир, все они запомнились с детства каждому своим юмором, иронией, правдивостью, но в тоже время и мрачной мистикой. Все это писатель тонко обыгрывает в своем творчестве. Черти, души умерших, вроде бы не мыслимые вещи он мастерски описывает и представляет читателю. Поэт затрагивает тему любви, семьи, власти, повседневной жизни обычных людей, а есть и незначительные вещи, которые он выдает в произведениях за значимые. Подразумевая под этим проблемы в стране, внутреннюю борьбу человека или же его сущность.

А какие разнообразные и необычные у Гоголя герои. Писатель во многих произведениях показывает людей такими, какие они есть на самом деле. Здесь и весёлые самовлюблённые девчата, и смелые парубки и бабы-колдуньи. Рядом с ними гуляет нечисть, в образах задорных и озорных. Здесь черти ухаживают за сельскими колдуньями или теряют в кабаках свитки. Некоторые образы людей полны доброты и живой смекалки способной бороться с любой нечистью, а другие хитростью и пронырливостью.

Хоть Николай Васильевич прожил не так долго, но, во-первых его жизнь была самой загадочной среди других писателей, что знает даже пятиклассник. И во-вторых, после себя он оставил память всему миру, и каждое его произведение не осталось без внимания, что во времена, когда он жил, что в сейчас.

Творчество каждого писателя, поэта во многом определяется его судьбой. У Федора Михайловича Достоевского была очень сложная жизнь. Тяжелый характер отца, смерть матери, когда Федору было всего шестнадцать лет, арест и приговор к расстрелу, помилование, ссылка в Омский острог, потом солдатчина в Семипалатинске, смерть горячо любимого брата — все это не могло не повлиять на формирование взглядов писателя. “Сибирские повести”, “Дядюшкин сон”, “Село Степанчиково и его обитатели”, “Записки из мертвого дома”, “Идиот”…

Каждое из произведений Достоевского несет на себе отпечаток его жизни. Но. для меня Достоевский — это прежде всего “Преступление и наказание”. Странный, необычный сюжет, загадки, намеки и сочетание реальности с миром греха и фантазий…

Наверное, наиболее интересен для меня образ главного героя. Яркая, неординарная личность, в которой сосуществуют любовь и ненависть, добро и зло. Раскольников борется за свою идею, не может смириться с жизнью, калечащей тех, кого он любит. Нищета, безысходность, скука, нелепость бытия заставляют его задуматься о преступлении: “Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась, и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения…”

Весь роман соткан из противоречий: ложь и истина, теория и жизнь, смерть и возрождение, власть и бесправие, грех и праведность, преступление и наказание. Читая “Преступление и наказание”, погружаешься в мир переживаний, мыслей и чувств героя. Создается странное ощущение нереальности происходящего. Время словно исчезает, оставляя в душе пустоту.

Свою теорию Раскольников изложил в статье “О преступлении”: “Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низших (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово… Первые сохраняют мир и преумножают его численно; вторые двигают мир и ведут его к цели. И те и другие имеют совершенно одинаковое право существовать… Все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны, по природе своей, быть непременно преступниками…” В три последние перед преступлением дня в душе Раскольникова происходит ожесточенная борьба: между идеей и совестью. Полуобморочное состояние героя передается читателю. Словно находишься на грани жизни и смерти; действительность, реальность отодвигаются, невольно заражаешься тем психозом, который владеет героем. Дальнейшие действия происходят словно во сне. Мысли путаются с видениями, так же, как и в голове Раскольникова. Невольно следишь за тем, что будет дальше, затаив дыхание. Такое сопереживание герою и даже соучастие читателя в совершении страшного, бесчеловечного и кровавого преступления (так натуралистически описанного Достоевским) свидетельствуют о высочайшем мастерстве писателя, о знании человеческой души в самых страшных ее проявлениях.

Достоевский показывает психологическое состояние своего героя перед преступлением, а также шаг за шагом следит за тем, как чудовищный, первоначально фантастический план воплощается в реальность, в действие, в поступок. Последними шагами на пути к преступлению бывшего студента Раскольникова, “задушенного бедностью”, стали история Сони, рассказанная “пьяненьким” Мармеладовым в трактире; письмо матери о Дунечке, сестре, “всходящей на Голгофу”; встреча с пьяной обесчещенной девочкой на Конногвардейском бульваре. Раскольников отделяется, преступает вечные нравственные законы. Убийство старухи — единственный, решающий, первый и последний эксперимент, сразу все разъясняющий: “Тою же дорогою идя, я уже никогда более не повторил бы убийства…”

И далее весь роман — путь от идеи. Наказание Раскольникова — в неспособности подтвердить идею, в невозможности быть верным своему идеалу. Он наказан. Но в этом, по мысли, автора, и его спасение. Если бы вынес муки совести, не сознался, не донес на себя (а ведь доказательств-то преступления Раскольникова не было, кроме одной догадки Порфирия Петровича), кем бы оказался Раскольников? Подобным Лужину и Свидригайлову? И признание Раскольникова, как он думает, есть признание собственной несостоятельности, собственного ничтожества (не к тому разряду людей причислил себя, не смог, сломался). Когда он идет на перекресток (по совету Сони) и целует землю, которую своим преступлением осквернил, вновь посещает его “цельное, новое, полное ощущение”: “…каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю… Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грешную землю с наслаждением и счастием…” И будто видишь, как перерождается душа героя, отступает мука, болезнь, сумасшествие, добро торжествует над злом. В Раскольникове побеждает его человеческое начало, его бесчеловечная, рассудочная теория терпит крах.

Ф. М. Достоевский — очень сложный писатель. Чтобы до конца понять, осмыслить его произведения, надо не просто прочитать (пусть даже не один раз), но вжиться в образы, поставить себя на место героев, проникнуться их переживаниями. Герой Достоевского — прежде всего личность, индивидуалист, живущий в своем мире. Может быть, именно это и привлекает: своеобразное, необычное восприятие жизни, не понятность и одиночество.

“Преступление и наказание” — роман, который традиционно считают произведением, наиболее характерным для Ф. М. Достоевского. В нем автор собрал и обобщил темы, которые были заявлены писателем ранее: “униженные и оскорбленные”, “маленький человек”, искания человеческой души, вера и неверие, теория и жизнь, добро и зло. Но именно тема исканий человеческой души делает “Преступление и наказание” особенно интересным для каждого человека лично. Каждый, читающий этот роман, невольно проводит аналогию между преступлением главного героя, его идеей, последующим отказом от нее и какими-то своими поступками, мыслями, честолюбивыми желаниями.

Вообще, роман “Преступление и наказание” — моралистическое произведение (как, впрочем, и “Идиот”, и “Братья Карамазовы”), Если придерживаться теории о том, что в душе человека сосуществуют и борются два начала. Бог и Сатана, то главные герои романов Достоевского — доказательство такой борьбы. Центральным конфликтом “Преступления и наказания” является борьба Иисуса и Антихриста внутри Родиона Раскольникова, заканчивающаяся поражением темных сил. По моему мнению, религиозность романов Достоевского — это, скорее, недостаток (хотя, безусловно, они потеряют большую часть своеобразия и уникальности, если их лишить этой черты), так как она не дает человеку (и читателю, в частности) другой альтернативы, помимо пути греха (убийство для Раскольникова, разврат для Сони) и пути покаяния и полного отречения от честолюбивых идей и грандиозных планов и замыслов (Раскольников, например, хотел осчастливить ни много ни мало — все человечество!).

Мне не дает покоя вопрос: неужели идея Раскольникова несостоятельна во всем? Не она ли есть принцип жизни людей сейчас? Плохо ли то, что человек стремится “вверх”, к подвигам, к славе, к известности? Ведь, в самом деле, именно такие люди движут ходом истории. Забудем навязшие в зубах имена Наполеона и Цезаря, вспомним замечательных мореплавателей и исследователей Магеллана, Беринга, Кука, Колумба; великих ученых: Коперника, Галилея. Последние не раз подвергались гонениям той же церкви, которая осуждает гордыню Раскольникова и Катерины Ивановны, не желающих покорно терпеть тяготы существования до конца своих дней. Первый смирился, затих (на то указывает Евангелие под подушкой), вторая наказана за свою непокорность, нежелание покаяться даже перед смертью (“если Бог хочет покарать человека, он делает его безумным”). Но не затушит ли обращение Раскольникова к религии горящих угольев его души?

Я считаю, что “парру епд” романа “Преступление и наказание” — это не объединение Сони и Раскольникова после того, как они искупили свои грехи, а действительное, реальное счастье Дуни и Разумихина. Вот люди, знающие свою цель в жизни, имеющие конкретные планы на будущее, сохранившие огонь в душе для преодоления дальнейших испытаний.

Мне кажется, что будущее Раскольникова, как его обрисовывает нам Достоевский, — слишком печальная участь для такой яркой, оригинальной и неординарной личности, такого умного, действительно умеющего мыслить человека. А Соня, конечно, добрая, религиозная девушка, преданная

Родиону. Но если верить в возрождение его души, то вряд ли Соня будет подходящей спутницей жизни для Раскольникова.

Возможно, что Родион Раскольников потерпел окончательное поражение, но можно ли сказать то же самое о его идее? По моему мнению, Достоевский оставляет ей право на существование с условием, хорошо сформулированным в “Братьях Карамазовых”: счастье не может быть построено, если в его фундамент заложены слезы хотя бы одного ребенка.

Идея, развенчанная Достоевским в “Преступлении и наказании”, с моей точки зрения, хороша тем, что дает человеку силы для свершения действительно великих и действительно славных дел, преодоления трудностей этой жизни во имя счастья собственного и общечеловеческого. Произведения Достоевского помогли мне более ясно понять свою цель, возможно, подкорректировали мой взгляд на поступки людей. Я, конечно, не могу назвать себя истинно верующих человеком, но даже полного атеиста не может не тронуть простая мораль произведений Достоевского: находясь среди греха, храни свою душу от него, поступай по совести, будь в согласии с самим собой.

Таким образом, традиционно определяемый как “темный”, “тяжелый” автор, Достоевский преследовал ту же цель, что и другие писатели: сделать мир лучше, сделать мир добрее.

Республиканский конкурс «Открывая Достоевского»,

приуроченный к 200-летию со дня рождения писателя Ф. М. Достоевского

Эссе

«Мой Достоевский: размышления о прочитанном»

Джелялова Джамиля, учащаяся 11 а класса

Муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя школа №9 им. А.С. Пушкина» города Волжска

Руководитель: Вениаминова Ольга Павловна,

учитель русского языка и литературы

Йошкар-Ола, 2021

Федор Михайлович Достоевский — весьма неоднозначный писатель. Часто его книги погружают нас в неизведанные чертоги человеческой души, заставляют вслушиваться в самые тихие и темные ее отголоски. Сами того не замечая, мы вживаемся в его образы, перенимаем на себя все тяготы и проблемы столь полюбившегося героя. Многие задаются вопросом: почему же так происходит? Что творит с нами этот человек, что пытается донести, чего пытается добиться? Эти мучительные вопросы временами не дают думать ни о чем другом. И вместе с тем ответы на них будто бы окрыляют и возносят тебя самого в собственных глазах.

Великая, необычайно глубокая философия и психология Федора Михайловича раскрывает глаза обществу на многие проблемы. Семья и любовь, отцы и дети, социальное неравенство, спасение человеческой души – эти и многие другие проблемы Достоевский поднимал в своих бессмертных произведениях.

Впервые с творчеством Федора Михайловича я познакомилась в возрасте четырнадцати лет. Приехав летом к бабушке, я не могла найти, чем заняться. И тут, к собственному удивлению, глаза зацепились за старый, с первого взгляда не очень аккуратный томик с вытесненными (и местами облупившимися) золотой краской буквами: Ф. М. Достоевский «Бедные люди». Признаюсь честно, сначала было непонятно. Сложно. Казалось, что в своем произведении Федор Михайлович разговаривает на другом, непонятным мне языке. После прочтения меня обуревали странные чувства. Его слог, манера описания мрачной реальности были чем-то новым, еще непонятным и неизведанным для меня. Должно пройти немного времени, прежде чем я пойму – это роман о трогательной, чистой любви, с самого начала обреченной на трагический финал.

Что вы представляете себе, когда слышите слово любовь? На самом деле, описать ее достаточно сложно. Многие путают любовь с легкой влюбленностью, страстью. «Любовь начинается с радостного ощущения собственной силы, сочетающегося со счастьем другого человека», — именно так описывает любовь Андре Моруа, один из самых известных французских писателей XX века, в сборнике «Письма незнакомке». А вот как это делает Достоевский: «За что превозносят любовь? За страдания. Людям нравится ощущать себя святыми мучениками, заложниками страстей. Любовь – сложнейшая эмоция, но она конечна, как и все в этом мире. И в ней нет ничего святого, как и в тех, кто верит и ждет ее». Весьма противоречиво, не так ли? Один преподносит ее как спасение и душевную силу, другой — как недуг и трагедию. В произведении «Бедные люди» она изображена именно так. Достоевский преподносит нам любовь Макара Девушкина и Варвары Доброселовой как любовь несчастную, жалостливую. Он искренне сочувствует своим персонажам, описывает их такими живыми и светлыми, что даже не хочется верить в трагичность конца. Их внутренняя красота и благородство показалась мне безмерно великой, но даже это не смогло спасти героев от жестокости и беспощадности окружающего мира. Роман произвел на меня неизгладимое впечатление, заставив после прочтения провести долгие вечера в раздумьях и рефлексии.

На некоторое время я отказалась от чтения Достоевского. Не знала, что меня ждет в следующей книге, какие эмоции заставит испытать столь необычный автор. Долго продержаться не удалось. Видимо, страсть к познанию и исследованию самой себя оказалась сильнее, и следующим в списке появились «Униженные и оскорбленные».

В первые дни произведение «не пошло». Оно казалось тоскливым и скучным. Но помня прошлый читательский опыт, я не стала забрасывать книгу и продолжила чтение (и впоследствии похвалила себя за это). В книге очень много неординарных персонажей. Чего только стоит Иван Петрович, один из главных действующих героев романа. Здесь нет деления на чисто отрицательных и чисто положительных героев. Герои такие же люди, такие же, как мы, со своими страхами, эмоциями, переживаниями, ошибками. Мне кажется, это очень печальная книга. Некоторые моменты настолько поразили меня, что заставили даже заплакать. Сразу же после прочтения в голове зароились вопросы: существует ли в столь жестоком мире справедливость? Можно ли исправить то, что с первого взгляда нам неподвластно? Как бороться с всемирной безжалостностью и равнодушием. Я думаю, Федор Михайлович через свою книгу пытается предупредить нас о суровости и часто бездушии окружающего мира. Не стоит верить старым сказкам, не всегда в мире побеждает добро. Пусть в вашей душе много тепла и света, увы, этого не всегда достаточно, чтобы рассеять сгущающийся мрак.

Признаться честно, со следующим романом я познакомилась случайно – «Преступление и наказание» значилось в списке школьной литературы на лето. Невзирая на остальные книги, его я прочла в первую очередь. Из всех прочитанных мною ранее книг эта понравилась больше всего. И дело было даже не в сюжете (хотя он и был весьма оригинальным), а в том, как я поняла его, как он повлиял на меня и мое мышление. Дело было в диалогах персонажей, в тяжелой атмосфере, воцарившейся уже с первой страницы книги, в эмоциональном напряжении, окутавшем персонажей (да и меня!) с ног до головы. Детская наивность и желание помочь, спасти всех и каждого у Сонечки Мармеладовой, невообразимый эгоцентризм Родиона Раскольникова вначале и раскаяние, осознание своей вины в конце – все это вдохновило, уничтожило и вновь возродило во мне юного мечтателя, искателя приключений и справедливости в столь жестокой и печальной обстановке. Мне кажется, что эту книгу стоит прочитать сначала подростком, а потом в более взрослом, осознанном возрасте. Яркие и неоднозначные герои, красочный язык повествования и местами неожиданный поворот в сюжете – идеальный выбор для тех, кто хочет лучше узнать жизнь и реальность времени героев Достоевского.

Однажды мой близкий друг посоветовал мне прочитать, а затем и посмотреть экранизацию романа «Бесы». На чтение книги времени не было, и я решила смотреть фильм. Честно, сериал мне очень понравился. Не прошло и недели, как я начала читать роман. Здесь, как и в «Униженных и оскорбленных», нет четкого деления на «плохих и хороших» героев, у каждого свои «бесы». Роман создает мрачную и тяжелую атмосферу. Это не отталкивает, а временами напоминает детектив и психологический триллер. Роман настолько обширен и многогранен, что, кажется, не хватит слов для выражения всех чувств и мыслей после прочтения его. Чего только стоят персонажи: одни вызывают отторжение (к примеру, Петр Верховенский), а другие — искреннюю и глубокую жалость (такие, как Лизавета Тушина).

Покопавшись в Интернете, я еще больше удивилась: оказывается, основой для этого романа послужило резонансное дело об убийстве студента Ивана Иванова, задуманное Сергеем Нечаевым для укрепления своей власти в антиправительственном кружке. Также можно проследить идеологическую линию романа-предупреждения, начатую еще в романе «Преступление и наказание». Знаменитый критик Виктор Петрович Буренин, чьи отзывы о своих произведениях весьма ценил Достоевский, писал: « … несмотря на всю болезненность творчества даровитого автора, все-таки приходиться сказать, что «Бесы» — едва ли не лучший роман за настоящий год».

Весьма противоречивые чувства во мне вызывает Николай Ставрогин, в особенности после прочтения главы «У Тихона». Он признается в совращении несовершеннолетней девочки и тут же добавляет – ничего не было. Ему становится противно от собственного поступка: « Мне стало жалко, жалко до помешательства, и я отдал бы мое тело на растерзание, чтоб этого никогда не было. Не о преступлении, не о ней, не о смерти ее я жалею, а только того одного мгновенья я не могу вынести никак, потому что с тех пор оно мне представляется каждый день, и я совершенно знаю, что я осужден».

Советую прочитать эту книгу (так же, как и «Преступление и наказание») по нескольку раз. Кто знает, каких «бесов» вы найдете, когда прочитаете эти романы спустя некоторое время.

И все-таки после всех моих размышлений хочу добавить – Федор Михайлович Достоевский не для всех. Его произведения оставляют слишком много вопросов. А потому, читая о жизни его героев, об их взлётах и падениях, мы должны принять к сведению все уроки автора, дабы не совершить тех же ошибок, что допустили его печально известные герои.

Все произведения Федора Михайловича Достоевского по праву заслуживают внимания читателя. В великолепной плеяде писателей XIX в., среди которых ярко выделяются имена Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевский, по моему мнению, может занять почетное первое место. До глубины души потрясают и заставляют задумываться его бессмертные произведения “Бедные люди”, “Идиот”, “Бpатья Каpамазовы” и, конечно, “Пpеступление и наказание”!

Замечательно, что появился такой шанс выpазить сугубо личные мысли о твоpчестве

моего любимого писателя – Ф. М. Достоевского. В детские и юношеские годы Достоевский страстно любил читать – Библию, произведения Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, особенно увлекался творчеством А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. По признанию писателя, смерть Пушкина потрясла его едва ли не больше, чем кончина матери.

Чеpез весь pоман кpасной нитью проходят вопросы: как спасти “униженных и оскоpбленных? как освободить общество от власти зла и несправедливости?

Перед нами сразу же возникает образ Раскольникова,

втиснутого в рамки убогого прозябания, задавленного еще в большей степени, чем все остальные герои Достоевского, из-за природного ума и высокой восприимчивости. Hам пpеподносится социальная основа пpеступления Pаскольникова. Выявляются вся нищета, бедность и ничтожность существования Pас-кольникова, а также его сестры Дунечки, образованной девушки, вынужденной пойти в гувеpнантки к детям Свидpигайлова.

Pаскольников узнает о жизни Сонечки “по желтому билету”. Мысль о том, что эти люди – жеpтвы обстоятельств, не оставляет равнодушным никого. Pаскольников не может и не хочет миpиться с этой неспpаведливостью, но и спасение одного человека не пpинесет ему покоя.

В произведении присутствуют философские размышления над идейной подоплекой пpеступления Pодиона Pаскольникова. Раскольников, одержимый собственной теорией, считает, что людей можно поделить на две гpуппы – на “тваpей дpожащих” и на “пpаво имеющих”. Пpедставители пеpвой гpуппы не пpизнают и не желают зла никому.

А люди из втоpой гpуппы могут идти на pазличные пpеступления, pатуя за спасение “униженных и оскоpбленных”. Pаскольникову остается лишь пpовеpить, достоин ли он пpинадлежать ко втоpой гpуппе.

По моему мнению, Достоевский не пpиемлет теоpию Pаскольникова, да и сам герой в душе понимает всю порочность своей идеи, однако разум проповедует иное. Ожесточенная борьба разума с духом и составляет трагедию Родиона Романовича.

Если наяву Раскольников пытается заглушить голос совести, то во снах верх берет его подсознание, в котором запечатлено истинное отношение героя к своей теории. Как же можно пpокомментиpовать эти сны? По-моему, каждая каpтина сна уносит нас далеко от стpашной теоpии.

В пеpвом сне о лошади Достоевский пpедставил зло вокpуг Pаскольникова в виде пьяных мужиков. А пpотест мы видим и воспpинимаем как кpик pебенка, сильный, но в то же вpемя недостаточный для изменения окpужающего миpа. Втоpой сон повествует нам о том, что зло не уничтожить злом! Тpетий же сон говоpит о том, что если все люди пpевpатятся в “пpаво имеющих”, то миp захлебнется в кpови.

Сон посетил Pаскольникова уже на катоpге и помог отказаться молодому человеку от его ужасной теоpии.

Хотелось бы заметить еще одну интеpесную деталь pомана. Автоp показывает пpотивопоставление “убийцы и блудницы”. Судьбы Сонечки и Pаскольникова можно назвать в чем-то похожими.

Только почему же у одной в душе после всей грязи царят спокойствие и гармония, а душа другого разрывается от метаний и сомнений?

Думаю, ответ на этот вопрос заключается в том, что Сонечка постоянно жертвует собой ради ближних, да, собственно, и само ее грехопадение – не что иное, как очередная жертва во имя страждущих.

Раскольников же одержим честолюбивыми помыслами. Достоевский показал оба пути, но не сделал ни одного вывода о верности или неверности этих путей, предоставляя читателю возможность самому определить, что есть добро и зло в этом мире.

Loading…

Мой Достоевский — эссе Дмитрия Леонтьева

К сожалению, это факт, что читать книги в наше время стали меньше. Современный человек лишает себя очень многого, уходя с головой в Интернет и виртуальное общение в социальных сетях. Конечно, сложно бывает и тем, кто хочет получить этот бесценный опыт общения с книгой и мудрым автором: иногда уже на первых страницах приходит разочарование, как будто тебя обманули, ощущение зря потерянного времени. Но, слава богу, у нас есть бесценное наследие великих писателей и поэтов, чьё творчество уже проверено веками и является нашей национальной гордостью.

Не так давно я прочитал роман Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание” . Героиня произведения Соня Мармеладова высоконравственная девушка. Когда её отец попадает под лошадей и его приносят полумертвого домой на девушки ложатся обязанности главы семьи. Сонечка идет по жёлтому билету, чтобы хоть как тот прокормить свою семью. Но, даже это не может сломить высока нравственность в девушке. Она проходит все испытания совести, не потеряв своей чести и достоинства. Именно это непоколебимость зацепила меня в этом романе. Не могу сказать, что его стиль и сюжет сразу захватили меня и моё воображение. Но поделившись первыми впечатлениями с нашим преподавателем литературы и пообщавшись дома, я понял, что книги и их содержание могут открываться читателю не сразу, их можно перечитывать в разном возрасте и разных душевных состояниях и это будет очень интересно.

Знакомясь с произведениями Ф.М. Достоевского, мне стало интересно узнать больше о нём, как о человеке, о семье, в которой он вырос, о его детстве и взрослении. Отец его был небогатый лекарь московской больницы, в семье было семеро детей, никакой роскоши они не могли себе позволить. Мать писателя была нежной и любящей. Отец был строгим и требовательным к детям, никогда физически их не наказывал и очень их любил. В детстве, у Феди была маленькая подружка, которая трагически погибла. Он вспоминал, что она научила его, как надо смотреть на мир: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветок». Для Достоевского добро и красота – это были одинаковые понятия. Ведь не зря в романе «Идиот» главный герой князь Мышкин утверждает «Красота спасёт мир». А в романе «Братья Карамазовы» Алёша Карамазов после похорон мальчика Илюшечки говорит: «Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорили про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение».

Конечно, проблемы, которые поднимает в своих произведениях, стары как мир и не новы. Я даже встречал такое мнение, что Достоевский «раскручивает на жалость», что сейчас 21 век, а он жил в 19-м и уже не современен и архаичен. Но неужели кто-то будет спорить с тем, что современный мир не совершенен, жесток, ведь каждому из нас приходила такая мысль. Мне близка философия Достоевского, что нельзя замыкаться в себе и жить только для себя, проходить мимо несчастья вокруг. Это позиция настоящего христианина. Достоевский ушел на каторгу революционером и атеистом, а вернулся верующим человеком. Четыре года Достоевский читал на каторге одну книгу — Евангелие — единственную книгу, разрешенную в остроге. Своими произведениями он учит нас искать и находить искру добра в каждом человеке. Я согласен с позицией писателя о том, что достичь счастья можно лишь путём страданий и испытаний. Они дают нам чувство сопереживания и понимание чужих страданий, чужого горя, делают нас более чуткими, более опытными и закаленными.

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком.

Ф. М. Достоевский

Русская литература XX века чрезвычайно богата в полном смысле этого слова бессмертными произведениями.. Произведениями непохожими, но, несмотря на это, одинаково великими. Это и «Война и мир» Л. Н. Толстого, где автор изображает свою стройную историко-философскую концепцию, высказывает свой взгляд на ход всемирной истории и на протяжении всего произведения четко аргументирует свою позицию, и «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, изображающий «страдающего эгоиста», и «Обломов» И. А. Гончарова, где автор размышляет о том, что всегда было, есть и будет неотъемлемой частью человеческой жизни, и еще целый ряд замечательных произведений. Среди всего этого многообразия нам, читателям, предоставлено право выбрать самое полюбившееся произведение. Лично мне ближе всего Ф. М. Достоевский, автор таких прекрасных романов, как «Преступление и наказание», «Бедные люди», «Братья Карамазовы» и других. В своих социально-психологических романах он никогда не отвечает на поставленные вопросы, а лишь заставляет задуматься над ними читателя, доказывая ошибочность одного из возможных путей решения поднятой им проблемы и не утверждая правильность альтернативного. Для того чтобы понять всю глубину таланта писателя, на мой взгляд, достаточно понять гениальность одного из его творений. В данном случае мне хотелось бы подвергнуть анализу мое любимое произведение Ф. М. Достоевского — роман «Преступление и наказание». В своем романе «Яреступление и наказание» автор задается поистине огромным и необычайно важным вопросом — о дальнейшей судьбе простого русского народа. Как спасти всех «униженных и оскорбленных»? Как избавить их от окружающей злой несправедливости? Ведь именно эта несправедливость озлобляет Катерину Ивановну Мармеладову, доводит ее до сумасшествия и смерти от чахотки на улице Петербурга. А ведь в юности она «в благородном губернском дворянском институте воспитывалась» и даже «с шалью танцевала при губернаторе », а этой чести удостаивались лишь немногие. И вот перед нами Раскольников, которого, в силу его высокого умственного развития и сильной восприимчивости, еще более угнетает окружающая несправедливость. Достоевский с величайшим мастерствбм описывает социальную основу преступления Родиона Раскольникова. С первых же страниц романа изображается вся нищета самого Раскольникова и его окружения, все они действительно «задавлены бедностью». Сам Родион живет в комнате, «более походящей на шкаф», его сестра Дунечка, красивая и высокообразованная девушка, вынуждена пойти в гувернантки к детям Свид-ригайлова, который компрометирует ее своими ухаживаниями. В трактире Раскольников слышит рассказ пьяненького Мармеладова о том, как его дочь, спасая детей Катерины Ивановны, пошла жить по «желтому бияету». Раскольников не может смириться с этой несправедливостью. Но, в отличие от Разумихина, единичного добра ему мало. Ведь, дав двадцать пять рублей на похороны Мармеладо-ва, он не избавил мир от несправедливости. Теперь Достоевский приступает к анализу философской основы преступления, ведь убийство старухи процентщицы — это проба, проба теории Раскольникова. В чем же заключена эта теория? Видя всю несправедливость и понимая, что сами «униженные и оскорбленные» ничего не делают для своего спасения, Раскольников хочет сам стать этим спасителем. По мнению Родиона, люди делятся на «тварей дрожащих», которых большинство и которые боятся причинить зло своим ближним, и «право имеющих», которых единицы, но которые имеют право совершать даже преступления, чтобы добиться власти, а затем, добившись ее, стать спасителем для всех «униженных и оскорбленных». Для Раскольникова цель оправдывает средства. Итак, теория есть, осталось только проверить, является ли сам Родион «право имеющим». На мой взгляд, именно теперь, опровергая теорию Раскольникова, Достоевский показывает всю глубину своего таланта как художника. В снах Раскольникова, которые являются одной из самых главных частей романа, Достоевский показывает, как подсознание Раскольникова борется с его сознанием — вот этот раскол, происшедший в душе Родиона. Теперь попробуем разгадать, что же хотел сказать Достоевский, описывая нам сны Раскольникова. На мой взгляд, в каждом сне идет поэтапное опровержение этой жестокой теории. В первом сне о лошади автор показывает в лице пьяного мужика, нахлестывающего лошадь, и пьяных, сидящих в телеге, зло, которое окружает Раскольникова, но в то же время протест Раскольникова сравнивается с криком семилетнего ребенка, который .«все равно ничего не изменит. Во втором сне Достоевский показывает, что если бороться со злом при помощи самого же зла, то общее количество зла в мире только увеличится и зло станет бессмертным. И, наконец, сон третий, в котором Достоевский предсказывает будущее человечества, когда все, признав себя «право имеющими», перережут друг друга и человечество захлебнется в крови. Этот сон снится Раскольникову уже на каторге, и лишь после него он отказывается от своей теории, поняв весь ужас ее сути. До этого же он просто считал, что он «тварь дрожащая», а в верности своей теории даже не сомневался. Меня очень поразил еще один прием, к которому прибегнул автор, опровергая теорию Раскольникова, — это двойное убийство. Изображая убийство кроткой Лизаветы, которую Раскольников вынужден убить из-за сложившихся обстоятельств, Достоевский показывает, что человек не может брать на себя право Бога: решать, чья жизнь нужна на земле. Одновременно с этим автор утверждает, что нельзя преступать заповеди частично. Если преступать заповеди ради «униженных и оскорбленных», то в конце концов пострадают и сами «униженные и оскорбленные». Ведь убийство Алены Ивановны должно было принести избавление и Лизавете, которую убил сам «спаситель». Еще одной интересной особенностью романа является противостояние «убийцы и блудницы». Казалось бы, судьба Сонечки и Раскол ьникова похожи: они оба преступили нравственные законы человечества, но в душе у Сонечки царит гармония, ее внутреннего мира не касается окружающая ее грязь. Родиону же его убийство по идее принесло раскол сознания. Почему? Я думаю, что ответ прост: весь смысл жизни Сони заключался в постоянном жертвовании собой ради других. Родионом же руководили честолюбивые помыслы. В противостоянии Раскольникова и Сони, по-моему, нет победителя, потому что финал романа оказался открытым. Достоевский понимал ошибочность пути Раскольникова, но не мог сказать, что путь Сони является наилучшим. Ведь в финале романа Раскольников, несмотря на то что он взял Евангелие у Сони, так его и не раскрыл. «Преступление и наказание», на мой взгляд, роман вопросов, но все же в нем есть одно утверждение, с которым я полностью согласна. Достоевский считал, что красотою спасется мир, понимая под словом «красота» не только душевную, но и внешнюю привлекательность. Для доказательства этого утверждения Достоевский изображает возвращение Свидригайлова к человеческим ценностям под влиянием Дунечки Раскольниковой. Свидригайлов преступал один нравственный принцип за другим, дойдя таким образом до убийства жены. Но после разговоров с Дуней он смог объективно оценить свое существование и, решив, что ему нет места на этом свете, кончил жизнь самоубийством, совершив при этом единственный человеческий поступок за всю свою жизнь: он оставил все свои деньги Сонечке Мармеладовой. Я не беру на себя право сказать, что данный мною анализ полон и объективен. В своем сочинении мне хотелось затронуть особенно поразившие меня своею красотой моменты этого романа. По моему мнению, роман Достоевского «Преступление и наказание» является одним из самых ярких психологических романов, в котором автор добивается поразительных результатов в изображении своих героев. Выразить внутренний мир героя в диалоге, на мой взгляд, великое искусство. А изображенный Ф. М. Достоевским раскол сознания достоин преклонения. Как жаль, что невозможно выразить все чувства и эмоции, которые возникают при чтении романов Достоевского.

Ну а если Вы все-таки не нашли своё сочинение, воспользуйтесь поиском

В нашей базе свыше 20 тысяч сочинений

Сохранить сочинение:

Сочинение по вашей теме СЛОВО О ЛЮБИМОМ ПИСАТЕЛЕ (Ф М Достоевский). Поищите еще с сайта похожие.

Сочинение

“Человек,

приобщившийся к миру Достоевского, становится новым человеком, ему раскрываются

иные измерения бытия”

“Читайте Достоевского, любите Достоевского, — если можете, а

не можете, браните Достоевского, но читайте…по возможности только его”, —

именно так отзывался о великом человеке известный философ И.Ф. Анненский…

Ведь действительно. Любить или бранить?..

— Вот два главных вопроса, до сих пор появляющихся у общества

к экстравагантному творчеству уникального писателя, которого одни боготворят, а

другие считают сумасшедшим! Был ли он вправду безумцем или же непревзойдённым

гением, чей интеллект находится за гранью человеческого?.. И как же великий

классик проглядел на несколько веков вперёд, явно опередив своё время, и сумел

сотворить такие работы, которые и по сей день, не переставая, будоражат умы и

сердца людей по всему миру?..

На самом деле творчество Фёдора Михайловича Достоевского

весьма неоднозначное. Его трудоёмкие произведения совсем не полны пейзажами и

картинами природы, что прослеживается у многих других писателей… В своих

работах выдающийся литературный деятель излагал все мысли и знания, полученные

после многочисленных «погружений» в глубины подсознания и исследований душевной

жизни обыкновенного (нормального) человека и психики преступников, безумцев и

убийц. Герои работ Достоевского — это прежде всего люди современной

цивилизации, выпавшие из природного миропорядка. Обычно за действующими лицами

произведений закрепляется некий городской статус, будь то преступник или

маньяк… Достоевский нарочно сталкивает таких необычных, хотя уже привычных для

нашего общества личностей с обыкновенными людьми с целью создания тех тягот

жизни, которые испытывают многие горожане. Благодаря такому своеобразному

навыку письма, я бы сказала даже, основанном на психологическом и философском

материале, подобные произведения считаются классикой, то есть такими работами,

которые никогда не потеряют своей актуальности. Однако что так притягивает

читателей к произведениям Достоевского? Чрезмерная правдоподобность? Или, может

быть, психология отношений? Достоевский — мастер разоблачения пороков, грехов

и чувств человека. Гений русской литературы — один из тех немногих писателей,

которым удавалось сначала представить человека во всём своём величестве, как

полностью состоявшуюся личность, а затем изобразить того же человека, однако

уже в лице полного ничтожества, в один миг потерявшего своё прежнее величие в

силу определённых событий. Именно такие резкие и неожиданные действия,

основанные на психологии общества реальной жизни, так притягивают людей,

хотящих глубоко окунуться в подсознание человека и открыть для себя совсем другой

мир, совсем иные измерения бытия, о которых тебе не расскажет ни один учебник.

Гениальный

Фёдор Михайлович всеми силами пытался познать истинный дух русского народа в

целях защиты достоинства, личности и свободы человека. Именно этих простых

качеств, свойственных, казалось бы, каждому «смертному» не хватало во времена

выдающегося классика! Да что уж раньше… До сих пор некоторая доля населения так

и осталась без права на свободу! И заметьте, снова прослеживается явное

совпадение ценностей общества девятнадцатого столетия и двадцать первого! Это

удивительно, создавать настолько глубокие произведения, чётко описывающие не

только сегодняшнюю ситуацию в стране, но и положение народа в будущем! С моей

точки зрения, творение подобных произведений — это что-то за гранью

невозможного!

Практически

все работы Ф.М. Достоевского посвящены преступлениям и наказаниям — очень

интересному порогу во нравственных пониманиях. Философ разделял и видел чёткую

грань между дозволенностью и запретом, с которой и обращался к нам,

современникам, пророча светлое будущее, полное мощнейшими технологиями и всё

новыми и новыми преступлениями, направленными не только на определённую

личность, но и на человечество в целом.

Фёдор Михайлович по своей натуре пытался всё и всегда индивидуализировать,

поэтому в одном из произведений писал, обращаясь к не меняющемуся из года в год

обществу, упрекая людей в «стадности», одинаковости развития души и её

уничтожения в целом: «…Если люди только природные существа, если их души не

бессмертны, то им следует наиболее благополучно устроиться на этой земле,

подчиняясь началам выгоды и разумного эгоизма». Разумеется, данные мысли

поспособствовали всплеску бури различных эмоций в стране, начиная от гневных и

заканчивая боготворящими. Большая часть населения не соглашалась с доводами

Достоевского, а зря, ведь он оказался прав!.. К моему глубочайшему сожалению,

сегодня для нас расставлены совсем иные приоритеты в жизни… Мы не стремимся

понять душу человека, прочувствовать её, а первым делом пытаемся на неё

воздействовать с целью получения выгоды. Примером пророчества писателя является

та же современная музыка, которая воздействует на слушателей не содержанием

песен и даже не мелодией, а звуком… Низким, высоким, резким, ударным,

прерывистым… Важно понимать: если раннее существовал лишь один неземной гений,

лучшим способом развивавший и влиявший на общество, на его душу, то сегодня его

опыт изменяется и используется как инструмент влияния на психику человека

через, к примеру, рекламу. Ведь мы все ей подвержены и покупаем, заметьте,

одинаковые вещи, стараясь быть похожим на «толпу». Казалось бы, безобидный и

более того бесполезный пример я сейчас привела… Однако только задумайтесь или

прочтите хотя бы одну книгу Достоевского и вы сразу поймёте, что именно такие

действия общества уничтожают индивидуальность, уникальность и людскую душу в

целом. Двигаясь по такому «неверному» с точки зрения творца русской литературы

пути, с каждым новым разом отдаляются на второй, третий план, а затем полностью

исчезают такие качества человека, как: милосердие, порядочность, искренность и

честность, которых так не хватает в современном обществе!

Не

поймите меня неправильно, но скольких людей я ещё не встречала за свою жизнь,

абсолютно каждого за беседой спрашивала о том (кто, конечно же, знаком с

творчеством Достоевского), произошли ли хоть незначительные изменения их точки

зрения или взгляда на жизнь после прочтения определённого романа великого

писателя… Мало того, что я постоянно получала положительный ответ, так меня ещё

и убеждали в том, что ощущения после первого и второго раза прочтения

различаются. Это очень удивительное явление — чтение, казалось бы, одного и

того же текста, однако с возрастом осмысливание совершенно разных моралей… Я

заметила то, что чем старше человек становится, тем глубже он проникает в

скрытый сюжет произведений творца русской литературы и открывает для себя

совершенно иной, однако настолько близкий с реальной жизнью мир Достоевского.

Фёдор

Михайлович — это, безусловно, прирождённый мастер, гений своего дела, но… Разве

мог обычный человек так правдоподобно отразить все людские пороки и

психопатологию человеческой жизни? Дело в том, что для обыкновенных людей

существует лишь один единственный мир, который они знают. Раз народ не имеет ни

малейшего представления о каком-либо другом, то для него он должен казаться

идеальным… А для Достоевского мир с самого начала является чуждым, сложным, и

именно он, как никто другой, абсолютно всё ставит под вопрос и пишет гениальные

произведения, которые позднее изучает общество и удивляется тому, как же оно

раньше не пришло к такому выводу. Лично для меня этот факт остаётся загадкой.

Однако, вспоминая известную фразу «все гении чуточку безумцы», сразу встаёт всё

на свои места!

Знайте,

что такого писателя, как Достоевский, в наше время не найти. Да его и быть

попросту не может… «Из-за чего?»- задумаетесь и спросите вы. Да только из-за

того, что по сравнению с Фёдором Михайловичем у современных литературных

деятелей слишком уж беден внутренний мир. Его еле-еле хватает на обыкновенное

бытописательство. К примеру, были писатели, претерпевшие за свою

страдальческую жизнь множество неудач, пережившие мучения, терзания и боли,

однако никто из них так и не сумел сотворить такого произведения, подобного «Запискам

из мёртвого дома» Достоевского. Но почему же так

происходит? Дело в том, что в душах нынешних писателей совсем нет и не осталось

новых идей… Да, они страдали, однако передать это не смогли. К сожалению,

невероятно скудный внутренний мир современных драматургов попросту перекрывает

им путь к созданию гениального произведения. Не те чувства, совсем не те эмоции

сегодня, какие были раньше, во времена Фёдора Михайловича Достоевского…