ШАГ СТО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ: Общая характеристика «перестройки»

В середине 1980-х годов к власти пришла группа молодых (по сравнению с периодом «застоя») людей, готовых устраивать общество на новых началах.

11 марта 1985 г. пленум ЦК КПСС избрал Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева.

Пост Председателя Совета Министров занял Николай Иванович Рыжков.

Новая власть панировала осуществить идею «обновления социализма» — соединения социализма и демократии для создания «лучшего социализма».

На апрельском Пленуме ЦК КПСС был поднят вопрос о необходимости преобразований общества, глубокие перемены были необходимы государству.

Ускоренное развитие общество связывалось с последними научными и техническими достижениями. Также планировалось децентрализовать управление народным хозяйством, дать больше прав предприятиям (даже ввести хозрасчет) – активно развивать социально-экономическую сферу жизни общества.

ПРЕДПОСЫЛКИ «ПЕРЕСТРОЙКИ»:

👉Геронтократия в СССР – власть в обществе принадлежала пожилым людям (засилье стариков у власти).

👉Снижение уровня жизни населения из-за непоследовательного проведения социальных и экономических реформ.

👉Нарастание кризиса советской идеологии (сомнения общества в возможности построения коммунизма) и падение на данном фоне авторитета власти.

👉Увеличение расходов на военное производство в ущерб социальной сфере.

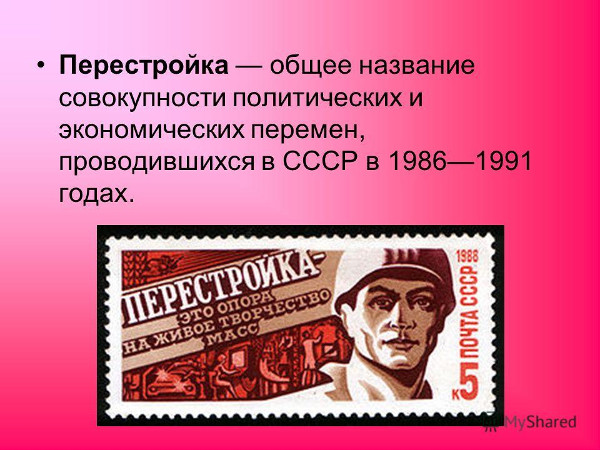

«ПЕРЕСТРОЙКА» — политика, проводимая советским правительством в 1985 – 1991 гг., в основу которой был положен курс на модернизацию системы советского общества при помощи проведения хозяйственных, социальных и политических реформ.

Выделяются два этапа реформирования общества в данный период:

☝️ I ЭТАП (апрель 1985 г. – лето 1988 г.):

• Необходимость построения социализма «с человеческим лицом».

• Основная задача – остановить разложение социалистической системы.

• Основной лозунг – «Больше демократии – больше социализма!».

✌️ II ЭТАП (лето 1988 г. – 1991 г.):

• Кардинальное реформирование экономики страны.

• Изменение государственной системы управления.

• Основная задача – преобразовать социалистическую систему.

ШАГ СТО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ: Внутренняя политика «перестройки»

ПОЛИТИКА:

🔹С 1987 г. был взят курс на «омоложение» партийно-государственных кадров: проведена массовая замена аппарата власти после периода «застоя», около 85% бывших руководителей партии и государства были заменены более молодыми и идейными представителями.

🔹1988 г. – Внесение некоторых изменений в Конституцию СССР.

• Съезд народных депутатов СССР – высший законодательный орган.

• Верховный Совет СССР и Верховные Советы республик – постоянно действующие органы из народных депутатов.

• Создание республиканских съездов народных депутатов.

• Народные депутаты избирались на выборах на 5 лет.

🔹1990 г. – III Чрезвычайный съезд народных депутатов СССР – учреждение поста президента СССР.

• 14 марта 1990 г. – избрание ПРЕЗИДЕНТОМ СССР М. С. Горбачева.

• Отмена 6-й статьи Конституции, закреплявшей руководящую роль КПСС.

• Начало формирования многопартийной системы.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА 👶

🔹1985 г. – Взят курс на ускорение социально-экономического развития страны в 1985 – 1987 гг.

Ускорения предполагалось достичь с помощью энтузиазма рабочих (отсутствовало экономическое стимулирование) – нет результатов.

🔹1985 г. – Введение ГОСПРИЕМКИ – орган, контролировавший качество продукции.

Не оказала ожидаемого влияния на качество производимой продукции.

🔹1985 г. – Начало кампании по борьбе с алкоголизмом: вырубка виноградников, повышение цен на спиртные напитки -> рост «подпольного» производства алкоголя – массовые отравления 🍻

🔹1986 г. – Начало кампании по борьбе с «нетрудовыми доходами» — борьба с «теневой экономикой».

🔹1986 г. – Закон ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – начало предпринимательства в стране.

🔹1986 г. –Авария на Чернобыльской АЭС – следствие усиленной эксплуатации оборудования при отсутствии соответствующей техники и квалифицированных кадров.

🔹1987 г. – Закон «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ»: перевод предприятий на хозрасчет и самофинансирование (рост самостоятельности предприятий).

🔹1987 г. – Отказ от государственной монополии внешней торговли.

🔹1988 г. – Закон О КООПЕРАЦИИ – появление кооперативов.

❗️В 1990 г. были выдвинуты программы по модернизации экономики:

👉 ПРОГРАММА «500 ДНЕЙ» — переход к рыночной экономике:

• Авторы: Г. А. Явлинский, С. С. Шаталин.

• Радикальный переход к рынку в течение 1,5 лет.

• Приватизация государственного сектора экономики.

• Привлечение частных инвестиций.

👉 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА:

• Авторы: Н. И. Рыжков, Л. И. Абалкин.

• Умеренная программа: переход к рынку в течение 5-6 лет.

• Укрепление государственного сектора.

• Государственный контроль за развитием частного сектора.

Итогом всего стало объединение данных программ в компромиссную программу «Основные направления по стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной экономике» — началась стабилизация экономики страны и постепенный переход к рынку.

КУЛЬТУРА:

❗️С середины 1987 г. был провозглашен курс на ГЛАСНОСТЬ – демократизацию общественной жизни страны 📢

Политика «гласности» заключалась в:

• Смягчение цензуры в обществе.

• Расширение прав СМИ.

• Публикация ранее запрещенных книг.

• Издание независимых газет и журналов.

• Образование новых политических партий.

🔹В 1990 г. согласно закону «О печати» была введена СВОБОДА СЛОВА.

ШАГ СТО ТРИДЦАТЫЙ: Внешняя политика «перестройки»

Внешняя политика Советского Союза в период перестройки характеризуется понятием «НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ».

Политика «нового политического мышления» была провозглашена в 1988 году М. С. Горбачевым при поддержке министра иностранных дел СССР Э. А, Шеварднадзе (1985 – 1990 гг.) и секретаря ЦК КПССС А. Н. Яковлева (1986 – 1990 гг.).

«Новое политическое мышление» содержало ряд идей, выражающих общие интересы людей всего мира (независимо от их гражданства или происхождения), обеспечивающих ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЯДЕРНО-КОСМИЧЕСКИЙ ВЕК.

ЧЕРТЫ «НОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ»

• Отказ от идеологического межгосударственного противостояния: социалистический и капиталистический блок отказываются от своих претензий друг другу и начинают сотрудничество в экономической и культурной сфере, а также оказывают взаимную помощь друг другу.

• Классовые ценности отодвигаются на второй план: вперед выходят ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ценности (такие, как мирное существование и т.п.).

• Признание необходимости компромиссов в международных отношениях, обеспечивающих интересы всех народов и государств.

• Обязательным критерием политики становятся нормы МОРАЛИ.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЭПОХИ:

🔹1987 г. – Соглашение между СССР и США о сокращений ракет средней и меньшей дальности на 5%.

🔹1989 г. – Вывод советских войск из АФГАНИСТАНА.

🔹1989 г. – Нормализация советско-китайских отношений, начало экономического и культурного сотрудничества 🇨🇳

🔹1989 – 1990 гг. – ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ с учетом интересов немецкой стороны.

🔹1989 – 1991 гг. – Отказ от проведения «доктрины Брежнева».

🔹1990 г. – Вывод войск СССР с территорий ряда восточноевропейских стран.

🔹1991 г. – Признание советской стороной необходимости решения вопроса с Японией по поводу Курильских островов 🇯🇵

🔹1991 г. – СНВ-1: соглашение между СССР и США о сокращении советских и американских стратегических наступательных вооружений на 40% 🇺🇸

🔹1991 г. – Ликвидация Организации Варшавского договора (ОВД).

🔹1991 г. – Прекращение деятельности СЭВ.

В то же время:

• Возобновляются регулярные встречи руководителей СССР и США: на переговорах стороны стремятся исключить возможность возникновения ядерной войны.

• Налаживание отношений между СССР, Великобританией, Францией и другими европейскими странами.

• Ряд соглашений о сокращении вооружений в Европе 💣

• Ослабление напряженности на Ближнем Востоке: заключение международных соглашений о нормализации отношений Израиля с арабскими странами.

• Расширение отношений СССР со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

• Отказ СССР от навязывания собственной политики странам социалистического блока.

ШАГ СТО ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ: «Перестройка»: что посмотреть?

Лекция А. Шубина о периоде «перестройки» в СССР.

Лекция А. И Фурсова. Перестройка — инструмент развала СССР (1985—1991)

Горбачев: Развал СССР — моя драма.

Лекция А. Шубина о политике «ускорения» М. С. Горбачева

Больше теории в следующих шагах.

М. С.Горбачёв.

Основные направления деятельности Горбачёва М.С.

Экономическая сфера

Апрель 1985, Пленум ЦК КПСС взял курс на «ускорение социально-экономического развития» , то есть на модернизацию социализма, отказ не от самой системы, а от её недостатков.

Основные задачи курса:

-

Быстрейшее внедрение достижений НТР

-

Рост производительности труда

-

Повышение материальной заинтересованности работников

-

Борьба с уравнительной системой оплаты труда

-

Закупка за рубежом новейшего оборудования

-

Увеличение вложений в производство товаров народного потребления

-

Введение госприёмки, которая должна значительно повысить качество продукции.

Причины отрицательных результатов курса на ускорение

-

Проводилась на основе командно-административной системы

-

Неумелое руководство в новых условиях

-

Засилье бюрократизма

1987-начало экономической реформы ( Абалкин Л.И.)

Основные направления реформы:

-

Расширение самостоятельности предприятий путём введения хозрасчёта и самофинансирования

-

Постепенное возрождение частного сектора в экономике

-

Отказ от монополии внешней торговли

-

Интеграция в мировой рынок

-

Сокращение количества министерств и ведомств

-

Развитие арендных отношений на селе.

Последствия реформы

-

Крайняя некомпетентность руководства, неумение ими руководить экономическими процессами в новых условиях привело к резкому снижению экономических показателей

-

Ухудшение уровня жизни людей.

-

Падение производства

-

Нехватка товаров, некоторые из них стали продаваться по талонам.

-

Начало легализации теневой экономики

-

На арендные отношения в селе перешло лишь 2 % колхозников.

Политическая сфера

Политика гласности:

-

Пересмотр многих событий отечественной истории

-

Реабилитация жертв сталинских репрессий

-

Критика «эпохи застоя».

В политике появились новые люди: Лигачёв Е.К., Рыжков Н.И. (Председатель Совета Министров, Ельцин Б.Н. – первый секретарь Московского обкома КПСС,

Шеварднадзе Э. А. – министр иностранных дел и др.

Направления политической реформы

-

Создание нового высшего законодательного органа власти – Съезда народных депутатов СССР

-

Проведение выборов на альтернативной основе

-

Отмена 6 статьи Конституции о руководящей роли партии.

-

Начало складывания многопартийной системы

-

Учреждение поста Президента СССР

-

Установление двухуровневой системы высшей законодательной власти: Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР ( постоянно действующего парламента)

-

Изменение структуры исполнительной власти : вместо правительства- Кабинет министров, подчинённый Президенту СССР.

Итоги политической реформы

-

Активизация политической деятельности народа

-

Подрыв авторитета правящего режима

-

Возникновение партий и общественных движений

Демократизация всех сторон жизни

-

Прекращение политических преследований

-

Ослабление цензуры

-

Возвращение из ссылки академика Сахарова А.Д. и других диссидентов и правозащитников.

Национальный вопрос

-

Обострение национальных отношений в СССР

-

Рост сепаратизма

-

Межнациональные столкновения и погромы(волнения в Алма-Ате, декабрь 1986;1988- карабахский конфликт( армянское большинство в Нагорном Карабахе- части Азербайджанской СССР, хотели присоединиться к Армянской СССР);1988- создание народных фронтов в Эстонии, Латвии, Литве, Западной Украине, Молдавии, Грузии, подавление демонстрации в Тбилиси в апреле 1989.

Деятельность ГКЧП( 19-21 августа 1991)

Состав ГКЧП:

Янаев Г.И. – вице-президент

Павлов В.С. – премьер-министр

Язов Д.Т.- министр внутренних дел

Крючков В.А.- председатель КГБ

Пуго Б.К. – министр внутренних дел и др.

Цель: не допустить подписания нового союзного договора, что означало бы потерю власти в стране.

Горбачёв М.С. был изолирован в Крыму, в Форосе.

Победа демократических сил.

Внешняя политика

«Новое политическое мышление»

Особенности:

-

Отказ от идеи о расколе мира на два лагеря

-

Отказ от силовых методов решения конфликтов

-

Признание приоритетными общечеловеческие ценности.

Направления внешней политики:

-

Нормализация отношений со странами Запада

-

Урегулирование региональных конфликтов

-

Установление взаимовыгодных контактов со странами

Итоги

-

Положен конец «холодной войне»

-

Ослабла угроза ядерной войны

-

Начался процесс сокращения и уничтожения вооружений, в том числе и ядерных

-

СССР потерял статус сверхдержавы, лишился союзников, утратил былой авторитет в мире.

-

Многие мероприятия по сокращению вооружений проводились в одностороннем порядке

-

Мир превратился в однополярный — со сверхдержавой США.

Примечание. Все даты по периоду правления Горабчёва М.С. здесь.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Плакаты периода перестройки

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 6575.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 6575.

Перестройка в СССР 1985-1991 годов стало масштабным периодом в истории, охватившем социальную, политическую и экономическую жизнь в государстве. Многие считают именно перестройку этапом, который привел к распаду Советского Союза.

Опыт работы учителем истории и обществознания — 11 лет.

Предпосылки и основные причины перестройки

Период правления Л. И. Брежнева с легкой руки М. С. Горбачева был назван эпохой “застоя”.

Несмотря на рост благосостояния населения, в экономике наблюдался спад. На рынке наблюдался постоянный дефицит товаров. Только продажа нефти помогала СССР финансово оставаться на плаву, благодаря эмбарго арабских стран. Однако после снятия этого эмбарго цены на нефть стали стремительно падать. Правительство Брежнева не хотело или не могло решить накопившихся экономических проблем, которые могли сказаться при любом изменении ситуации в мире. Это показало несовершенство системы управления. Ко всему прочему война в Афганистане также была экономически невыгодной Советскому Союзу. Капиталистический мир ввел против СССР санкции для прекращения боевых действий, что сократило количество экспорта и сказалось на доходах страны.

Именно эти явления и показали слабость советской экономики.

Перестройка

Март 1985 года стал началом перехода к новой политике М. С. Горбачева, который сразу дал понять, что будет проводить целый ряд изменений. Целями перестройки была реформа социально-экономического развития страны, омоложение кадров в политической системе, смягчение внешнеполитической деятельности и подъем промышленности.

ТОП-4 статьи

которые читают вместе с этой

В апреле 1985 года Горбачевым впервые был использован термин «ускорение» “экономического развития”. Его задачами были административные реформы, модернизация машиностроения и тяжелой промышленности. Однако попытки реформирования экономики не дали желаемых результатов и от ускорения было принято решение перейти к глобальной перестройке.

Перестройку было предложено разделить на несколько этапов.

Таблица “События в период перестройки СССР”

|

Этап |

Дата |

Проводимые мероприятия |

|

Первый |

1985-1987 |

Курс на «ускорение»; начало борьбы с алкоголизмом; смена модели от ускорения к перестройке. Предоставления самостоятельности предприятий, перевод на хозрасчет. Провозглашение гласности. |

|

Второй |

1988-1989 |

Развитие частной инициативы и предпринимательства. Политическая реформа. |

|

Третий |

1990-1991 |

Отмена 6-ой статьи Конституции 1977 года. Учреждение поста Президента СССР. Выработка путей перехода к рыночной экономике. |

Проводимые во втором этапе мероприятия произвели раскол общества на демократов и коммунистов. Это сформировало некоторую напряженность в социальной среде, породившие неуправляемость перестроечных процессов.

В 1985 году Горбачевым была провозглашена гласность. Были оправданы многие жертвы сталинских репрессий, начали печататься литературные произведения Солженицына и других диссидентов, по телевизору начала работать передача «Взгляд», печататься газета «Аргументы и факты», многие запрещенные ранее фильмы (например, «Собачье сердце») вышли на экраны телевидения. Власть позволяла себя критиковать и не проводила реакционных мер на жесткую критику.

Началась перестройка во внешней политике. Советский Союз взял курс на «потепление» отношений с Западом. Холодная война была фактически проиграна, когда Горбачев пошел на существенные уступки США, надеясь на отмену санкций. При переговорах с президентом США Рейганом была заключена договоренность о разоружении, а в 1989 году из Афганистана были выведены все советские войска.

На втором этапе перестройке так и не были достигнуты поставленные задачи по переходу страны к демократическому социализму. Третий этап полностью проходил вне государственного контроля и был пущен на самотек.

Нарастание политических противоречий на втором этапе перестройки повлекло за собой и национальную конфронтацию. Периферийные республики все чаще начинали заявлять о своем неподчинении Москве. Начиная со второй половины 1989 года, в стране прошел “парад суверенитетов”. Местные власти декларировали о приоритете местных законов перед всесоюзными, если они конфликтовали между собой. В марте 1990 года Литва заявила о выходе из СССР. В том же году была утверждена должность Президента СССР, который избирался путем общего прямого всенародного голосования. Добиться положительных итогов этой реформой не удалось.

Последствиями третьего этапа процесса “перестройки” стал Путч 1991 года, повлекший за собой и распад СССР по политическим, социальным и экономическим причинам.

Что мы узнали?

Говоря кратко о перестройке в СССР, следует отметить, что желая вывести страну на новый уровень, были допущены грубые просчеты, которые привели к распаду страны, изменившие судьбы десятков миллионов человек.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Milagras Frolova

10/10

-

ハラカタラ かやしはや

7/10

-

Тимофей Петров

7/10

-

Олег Скрипнюк

9/10

-

Елена Измайлова

10/10

-

Ирина Караева

10/10

-

Света Лященко

9/10

-

Дима Нагорных

10/10

-

Даниил Данилов

10/10

-

Андрей Киселев

10/10

Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 6575.

А какая ваша оценка?

Один из самых противоречивых периодов истории Советского Союза, который, по сути, привел к развалу Советского государства. В середине 1980-х годов значительно обновился состав Политбюро, и к власти пришли сравнительно молодые политики по сравнению с предыдущим периодом «эпохи застоя».

Стоит обратить на этот период особое внимание, так как во второй части КИЗ ЕГЭ по истории часто используют программные документы, принятые в период с 1985 по 1991 годы.

Приход к власти М.С. Горбачева

Когда у руля СССР на посту Генерального секретаря с ноября 1982 по февраль 1984 года находился Ю.А. Андропов в состав власти вошли новые молодые политики. Андропов видел своим приемником М.С. Горбачева, но в феврале 1984 года генеральным секретарем стал К.У. Черненко. На тот момент ему было 72 года и он был тяжело болен. Не пробыв на посту и года, 10 марта К.У Черненко умер, а на должность Генерального Секретаря участники Пленума ЦК КПСС избрали М.С. Горбачева. Ему было 54 года. На должность Председателя Совета министров назначили Н.И. Рыжкова.

Новые руководители страны с самого начала прихода к власти начали реализацию планов по обновлению социализма. Их целью было гармоничное соединение идей социализма с принципами демократического правления, своеобразное создание «лучшего социализма».

В апреле 1985 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором подняли вопрос о необходимости проведения демократических преобразований в советском обществе. Страна нуждалась в глубоких переменах во всех сферах жизни и областях экономики. Планировалось провести децентрализацию народного хозяйства, ускорить темпы экономического развития на основе внедрения новых достижений научно-технической революции.

В докладе М.С. Горбачева прозвучало слово «перестройка» в контексте преобразований в социально-экономическом развитии страны. Это слово и определило весь период истории страны с 1985 по 1991 годы.

Предпосылки начала «перестройки»

Что такое «перестройка»? В истории есть четкое определение.

Перестройка, это политика, которую проводило руководство Советского Союза в 1985 – 1991 годах. В основу этой политики был положен курс на модернизацию системы советского общества при помощи проведения экономических, политических и социальных реформ.

Были у этой политики свои предпосылки:

- Снижение уровня жизни советских граждан и низкие показатели промышленного производства в первой половине 1980-х годов.

- Кризис советской идеологии. В обществе нарастали сомнения о возможности построения коммунизма, из-за чего резко падал авторитет власти.

- Геронтократия в советском государстве, при которой страной управляли «старцы». Средний возраст членов Политбюро в начале 1980-х годов переваливал за 70 лет.

- Увеличение финансирования Военно-промышленного комплекса в ущерб социальной сфере.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Весь период «перестройки» делят на 2 этапа.

Первый этап с 1985 по 1988 годы

В этом этапе были заложены основы преобразований, и обоснована необходимость построения социализма «с человеческим лицом». Для этого были предприняты попытки не допустить разложения социалистического строя и всей советской системы. Был выдвинут лозунг, обозначивший общую идею реформ: «Больше демократии – больше социализма!».

Второй этап с 1988 по 1991 годы

Принят курс на ускорение социально-экономического развития страны, и начало проведения экономики советского государства. Были проведены кардинальные изменения в государственной системе управления. Основной задачей, которая ставилась перед страной, это преобразование социалистической системы, демократизация советского общества, открытость власти.

Внутренняя политика советского руководства и социально-экономические преобразования

В первую очередь реформы коснулись экономики страны. На апрельском Пленуме был взят курс на ускорение социально-экономического развития. Был принят план экономических реформ на 1985-1987 годы.

В 1985 году с целью улучшения и контроля качества выпускаемой продукции на всех предприятиях ввели новый орган – Госприемка. Введение новой государственной структуры не оказало значительного влияния на продукцию.

В 1985 году в СССР началась антиалкогольная компания. Просчеты в этой сфере привели к вырубке ценных виноградников, росту выпуска подпольного алкоголя, что приводило к массовым отравлениям, произошло значительное увеличение цены на спиртное.

С целью борьбы с теневой экономикой в 1986 году началась компания борьбы с нетрудовыми доходами. В этом же году был закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». В СССР это стало началом предпринимательской деятельности.

В 1986 году произошло событие, которое еще больше подорвало доверие руководства страны. В ночь с 24 на 25 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Власти не сразу сообщили о масштабах трагедии.

В 1987 году с целью повышения рентабельности предприятий и конкурентно способности выпускаемой продукции был принят новый закон, который переводил государственные предприятия практически всех отраслей на хозяйственный расчет (хозрасчет) и самоокупаемость. В 1987 году советское государство полностью отказалось от своей монополии во внешней торговле.

В 1988 году был принят закон о кооперативах. В Советском Союзе повсеместно начали появляться кооперативы, в первую очередь, в сфере обслуживания.

В 1990 году, когда стало понятно, что многие реформы в социально-экономической сфере потерпели крах, был принят ряд программ по оздоровлению экономики страны и выхода из затяжного кризиса.

1 программа получила название «500 дней». Авторами ее были Г. Явлинский и С. Шаталин, а предполагала она резкий переход (за 1,5 года) к рыночной экономике. В рамках программы должна была пройти приватизация государственного сектора экономики с привлечением иностранных инвестиций для выхода из кризиса.

2 программа была разработана правительством при непосредственном участии Н. Рыжкова и Л. Абалкина. Предполагала переход к рынку за 5-6 лет, с значительным укреплением государственного сектора экономики страны и установление контроля государства за частным сектором экономики.

Политические реформы

Завершим раздел преобразованиями, которые коснулись сферы управления страной.

В 1987 году руководство берет курс на значительное омоложение партийно-государственного аппарата. В первые же годы проведения реформы обновили 85% государственных и партийных руководителей страны на более молодых.

В 1988 году с целью демократических преобразований внесли изменения в Конституцию, по которым высшим органом законодательной власти государства стал Съезд народных депутатов.

В 1990 году 3-й Съезд ввел в Советском Союзе должность Президента, а 14 марта 1990 года первым и последним Президентом СССР стал М.С. Горбачев.

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980‑х гг. Перестройка и гласность. Формирование многопартийности

Последние годы застоя. Приход к власти М. Горбачёва

К середине 1980‑х гг. кризис социалистической системы стал очевиден. Он проявлялся в экономике, политике, социальной сфере, влиял на морально-психологическое состояние общества. Авторитет руководства страны катастрофически падал. Перед партийно-бюрократической элитой реально встал вопрос о сохранении своей власти. Попытки реанимировать систему силовыми методами, предпринятые Ю. Андроповым (ноябрь 1982 — февраль 1984), себя не оправдали. Назначение генеральным секретарём тяжелобольного К. Черненко только усугубило кризисные явления.

В марте 1985 г., после смерти К. Черненко, вновь стал актуальным вопрос о его преемнике как главы партии и государства. Избрание в апреле 1985 г. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачёва ознаменовалось переходом к политике, направленной на радикальное обновление общества. Михаил Горбачёв (род. 1931) — государственный, политический и общественный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Единственный Президент СССР. Инициатор политики перестройки.

Перестройка — попытка реконструкции социалистической системы в СССР в 1985–1991 гг. на основе развития политического плюрализма, гласности, внедрения рыночных отношений и нового подхода к проблемам национально-государственного устройства. Несмотря на добрые намерения, реформаторам так и не удалось создать чёткую концепцию новой политики, что стало одной из основных причин её краха в будущем.

Попытки модернизации советской экономики

На апрельском (1985) пленуме ЦК КПСС был декларирован курс на ускорение социально-экономического развития СССР. Реформы в сфере народного хозяйства предполагали создание экономики смешанного типа, которая бы сочетала как элементы государственного регулирования, так и частную инициативу. Государственные предприятия переводились на хозрасчёт и самофинансирование. Этими мерами предполагалось остановить падение темпов экономического роста, добиться широкого внедрения в различные отрасли народного хозяйства достижений НТР, развивать материальные стимулы производства, усовершенствовать структуру управления хозяйством.

12 июля 1985 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О внедрении новых методов хозяйствования и усиления их влияния на ускорение научно-технического прогресса». Это базовое постановление предоставило возможность принять целый ряд законодательных актов, которые конкретизировали экономические реформы.

19 ноября 1986 г. был издан Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». С целью расширения частного сектора в экономике допускалось создание кооперативов для производства товаров народного потребления (февраль 1987). Кооператив — экономическое предприятие, основанное на совместной деятельности и взаимопомощи его членов. Это позволило легализовать многие предприятия, ранее относившиеся к теневой экономике (система производства, действующая нелегально, с нарушениями существующего законодательства). Однако реформы первых лет перестройки не стали переходом к экономическим методам руководства. Благодаря им удалось достичь лишь частичного ограничения администрирования. Так как сохранялась государственная собственность на средства производства и монопольное положение государственных производителей, на практике это вылилось в рост цен и снятие с производства нерентабельной продукции. Кооперативы облагались огромным налогом (свыше 40 %). К 1988 г. кооперативы и индивидуальные хозяйства составляли чуть более 1 % от общего количества предприятий в СССР.

Несмотря на то, что большинство начинаний советского руководства не произвело должного эффекта из-за громоздкости создававшейся годами командно-административной системы, в начале 1987 г. было решено перейти ко второму этапу реформирования (реформа Н. Рыжкова — Л. Абалкина). Её суть сводилась к расширению хозяйственной самостоятельности предприятий. В связи с этим ключевое значение имел закон «О государственном предприятии» от 8 августа 1987 г., который перераспределил полномочия между министерствами и предприятиями в пользу последних. Тем не менее, данный акт не отменял обязательный государственный заказ и регулирование поставок сырья и комплектующих материалов, что ограничивало свободу деятельности предприятий. Начали проводиться выборы директоров предприятий. Рабочие в законодательном порядке получили право на забастовки.

Третьим этапом реформ стала попытка перехода к регулированной рыночной экономике (1990–1991). Суть реформы состояла во внедрении под контролем государства рыночных механизмов. Острые дискуссии велись в отношении методов и темпов перехода к рыночной экономике. Экономисты С. Шаталин и Г. Явлинский предлагали методы «шоковой терапии». Их программа стала известна под названием «500 дней». Руководство страны настаивало на проведении более поступательных преобразований. В итоге ни одна из программ не была реализована в полной мере. Правительство В. Павлова (январь — август 1991 г.), оказавшись не способным осуществить кардинальные реформы, ограничилось лишь рядом мер конфискационного характера: были заморожены вклады в сберкассах, введён 5% налог с продаж, цены подскочили на 50–70% и т. д. Всё это не могло привести к улучшению экономического положения в стране.

С 1990 г. было узаконено создание малых предприятий, совместных предприятий, акционерных обществ, коммерческих банков. Но в большинстве случаев их возглавляли бывшие государственные руководители и партийные функционеры. Несовершенство законодательной базы, обслуживавшей интересы предпринимателей, открыло массу возможностей для криминальных структур, очень быстро приобретавших организованные формы. В повседневный обиход советских людей вошли такие понятия, как «коррупция», «рэкет».

Однако ускоренный перевод экономики на новые методы хозяйствования не только не привёл к позитивным изменениям экономической ситуации, но из-за половинчатости, непродуманности многих реформ как, к примеру, антиалкогольная кампания, начатая в мае 1985 г., которая привела к уничтожению 265 тыс. га виноградников, потери товарооборота составили около 89 млрд руб. Ощущалось недостаточное финансирование многих реформ. У населения скапливались значительные суммы денег. Из-за инфляции, которая с 1989 г. приобрела практически неконтролируемый характер, предприятия при взаиморасчётах всё чаще использовали безденежный товарообмен, отказывались от государственных заказов, стремясь реализовать свою продукцию на внешнем рынке. Аналогичные процессы имели место и в сельском хозяйстве. Колхозы и совхозы не хотели продавать государству продукцию. Для них куда выгоднее представлялось устанавливать непосредственные контакты с предприятиями, переходя на натуральный обмен (бартер). В результате, даже высокая урожайность не стала залогом отсутствия продовольственных проблем конца 1980-х гг. Основные продукты питания распределялись по талонам.

Отсутствие результатов у большинства экономических реформ эпохи перестройки объяснялось и рядом субъективных факторов. С середины 1980-х гг. на мировом рынке началось падение цен на нефтепродукты, являвшиеся ключевой статьёй советского экспорта. Следствием этого стало сокращение поступлений валюты и уменьшение импорта, что негативно сказалось на состоянии потребительского рынка. Ситуация ещё более осложнилась из-за масштабной экологической катастрофы, произошедшей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Значительных средств потребовала ликвидация последствий землетрясения 1988 г., практически полностью уничтожившего несколько армянских городов (Спитак, Ленинакан, Кировакан и др.).

К началу 1990 х гг. стало очевидным, что ситуация требовала не просто отдельных реформ, а смены всей существовавшей экономической модели. Действительно, в 1990–1991 гг. советский социально-экономический строй приближается к капитализму: происходит легализация частной собственности, появляются фондовый и валютный рынки, кооператоры превращаются в бизнесменов западного типа. Но в тоже время массово закрываются государственные предприятия, разоряются колхозы и совхозы. Общество сталкивается с такими явлениями, как массовое обнищание и рост безработицы.

Перестройка и гласность. Формирование многопартийности

Приступив к реформированию экономики, партийное руководство во главе с М. Горбачёвым вскоре осознало и необходимость незамедлительных изменений в политической сфере. Они происходили под лозунгами: плюрализм, гласность, демократия.

Прежде всего состоялось кардинальное обновление и омоложение партийного руководства. Секретарями ЦК стали Б. Ельцин и Л. Зайков. За кадровую и идеологическую работу в руководстве партии отвечал Е. Лигачёв, министром иностранных дел назначили Э. Шеварднадзе, Главой Верховного Совета — А. Громыко, а Совет министров возглавил Н. Рыжков. Эти люди стали олицетворением нового политического курса СССР.

На XXVII съезде КПСС (февраль – март 1986 г.) в партийную программу были внесены изменения. Из неё изъяли тезис о «построении коммунизма», заменив его курсом на «совершенствование социализма». В экономической части ставилась задача к 2000 году в два раза увеличить экономический потенциал СССР и каждой семье выделить отдельное жильё.

Одной из важнейших его составляющих была гласность. Впервые публично инициативу развития гласности и демократизации общества М. Горбачёв озвучил на январском пленуме ЦК КПСС 1987 г. Эта политика предполагала ослабление цензуры, возможность широкого доступа к различным источникам информации. Начало открытым дискуссиям с партийной трибуны положил Б. Ельцин, в октябре 1987 г. жёстко раскритиковавший работу секретариата ЦК, концентрацию всей полноты государственной власти в руках небольшой группы партийных лидеров. После своего выступления Б. Ельцин заявил о своей добровольной отставке с должности первого секретаря Московского горкома партии. С этого момента началось противостояние М. Горбачёва и Б. Ельцина, длившееся до распада Советского Союза. Широкий резонанс имела публикация в газете «Советская Россия» от 13 марта 1988 г. письма Нины Андреевой, преподавателя химии из Ленинграда, — «Не могу поступиться принципами». Оно отражало взгляды консервативной части Политбюро во главе с Е. Лигачёвым. Однако остановить процессы, запущенные перестройкой, было уже очень сложно.

Возобновился приостановленный в брежневские времена процесс реабилитации жертв сталинских репрессий. 6 мая 1987 г. в Москве состоялась первая несанкционированная демонстрация, проведённая некоммунистической организацией — обществом «Память». В сентябре 1987 г. начала работу комиссия Политбюро ЦК КПСС во главе с А. Яковлевым, которая занималась вопросами реабилитации. В конце 1987 г. для верующих был открыт доступ к Оптиной пустоши и Толгскому монастырю, в 1988 г. состоялся ряд публичных мероприятий, посвящённых 1000-летию принятия Русью христианства. Это стало свидетельством изменений в религиозной политике государства.

Изменилось отношение к диссидентам. Многие из них возвращались из эмиграции и мест заключения, восстанавливались в политических и гражданских правах. В 1990 г. был принят закон «О прессе», декларировавший свободу СМИ и отказ от цензуры. Большой популярностью у читателей пользовались газеты «Аргументы и факты», «Московский комсомолец», «Московские новости», журнал «Огонёк». Внимание сотен тысяч телезрителей приковывало первое ток-шоу на советском телевидении — программа «Взгляд», регулярно выходившая в эфир с октября 1987 г.

Политика гласности способствовала активизации национальных движений в республиках (Народный Рух на Украине, Саюдис в Литве, Народные фронты в Латвии и Эстонии и др.) и создала предпосылки перехода к политическим преобразованиям.

Ключевую роль в политическом переустройстве общества сыграла XIX партийная конференция (июнь 1988), на рассмотрение которой был вынесен проект конституционной реформы. В этом же году принятием Закона «О выборах народных депутатов СССР» были заложены основы многопартийности в политической жизни. Большинство новых политических партий создавалось на основе неформальных объединений, часть из которых появилась ещё в период «застоя» и действовала нелегально.

Весной 1989 г. состоялись первые выборы на альтернативной основе участников Съезда народных депутатов СССР, который начал свою работу 25 мая 1989 г. Среди народных депутатов, помимо традиционных представителей номенклатуры, появились и сторонники системных преобразований, как в экономической, так и политической жизни: А. Сахаров, Г. Попов, Б. Ельцин, А. Собчак, Ю. Афанасьев и др. Но, учитывая сохранение монополии на власть КПСС, на том этапе Съезд реально влиял только на общественное мнение. Съезд принял постановление «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР». С целью повышения эффективности руководства реформационным процессом учреждался пост президента СССР, на который 14 марта 1990 г. был избран М. Горбачёв.

Свидетельством развития демократических процессов стал Указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении советского гражданства ряда политэмигрантов, в том числе Г. Вишневской, М. Ростроповича, В. Войновича. 14 ноября 1989 г. ВС СССР принял «Декларацию о признании незаконными и преступными всех репрессивных актов против народов, подвергнутых насильственному переселению, и безусловном восстановлении их прав». На ІІ съезде народных депутатов СССР (декабрь 1989) впервые были опубликованы секретные дополнительные протоколы к пакту Молотова — Риббентропа 1939 г.

Прошедшие в 1990 г. выборы народных депутатов РСФСР, УССР и БССР принесли успех демократическим силам. Советы двух крупнейших городов страны — Москвы и Ленинграда — возглавили Г. Попов и А. Собчак, представлявшие лагерь демократов-реформаторов. В марте 1990 г., в ходе работы ІІІ съезда народных депутатов, из Конституции СССР была изъята одиозная 6-я статья — о руководящей роли КПСС в советском обществе. Это решение заметно ускорило формирование многопартийности.

Общедемократических ценностей придерживались Аграрная, Крестьянская, Народная, Республиканская партии. Большинство партий на том этапе поддерживали идею необходимости построения смешанной экономики, а преодоление кризиса видели в проведении реформ сверху. Идейный кризис в рядах КПСС привёл к возникновению ряда новых партий социалистической направленности: Коммунистическая партия РСФСР (предтеча КПРФ), Российской партии коммунистов, Российской коммунистической рабочей партии и др. Правый фланг политического спектра был представлен силами, имевшими национально-патриотическую ориентацию (Республиканская народная партия России, Либерально-демократическая партия).

Перестроечную эйфорию сменило всеобщее разочарование, неуверенность в завтрашнем дне. Это подогревало массовые антикоммунистические и антисоветские настроения. К 1990 г. идея «совершенствования социализма» становится неактуальной. Повсеместно стали звучать призывы к построению демократии и рыночной экономики капиталистического типа.

На І съезде народных депутатов РСФСР (16 мая — 12 июня 1990) Главой Верховного Совета РСФСР избрали Б. Ельцина. Настало время «парада суверенитетов» республик, что продемонстрировало неспособность старой партийной верхушки предложить обществу достойную альтернативу и вызвало «войну законов» между республиками и союзным Центром.

«Новое политическое мышление»

Политика перестройки, начавшаяся в СССР в середине 1980‑х гг., существенно повлияла на характер международных отношений. М. Горбачёв был сторонником «нового политического мышления», которое подразумевало взаимный отказ главных фигурантов холодной войны от продолжения гонки вооружений; установление диалога Восток — Запад; разрешение локальных конфликтов исключительно дипломатическими методами; отказ СССР от силовой поддержки просоветских режимов в странах социалистического блока. Эта политика признавала многообразие и целостность мира. Окончательно новая концепция советской внешней политики была сформулирована М. Горбачёвым в декабре 1988 г. во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подчёркивавшим приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми.

С середины 1980‑х гг. регулярно стали проводиться советско-американские переговоры на высшем уровне. Состоялись встречи М. Горбачёва и Р. Рейгана в Женеве (1985) и Рейкьявике (1986). В итоговых протоколах говорилось о недопустимости ядерного конфликта, в котором не может быть победителей. В результате были подписаны договоры об уничтожении на территории Европы ядерных ракет среднего и малого радиуса действия (8 декабря 1987), а также об общем сокращении стратегических вооружений.

Во время встречи на о. Мальта с президентом США Д. Бушем-старшим в конце 1989 г. М. Горбачёв выступил с инициативой о том, что СССР не будет рассматривать США в качестве своего потенциального противника. В свою очередь американский президент гарантировал, что Соединённые Штаты в будущем не будут представлять угрозу для безопасности СССР. В июле 1991 г. состоялось подписание Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-1). Другим важным аспектом советско-американского сотрудничества стало налаживание взаимовыгодных контактов в гуманитарной и экономической сферах.

Потепление отношений с США, выведение советских войск из Афганистана в феврале 1989 г. благоприятно отразились и на связях с ведущими европейскими государствами: Великобританией, ФРГ, Францией. В июле 1990 г. СССР поддержал идею объединения ФРГ и ГДР, не возражая против членства единой Германии в НАТО. 12 сентября 1990 г. состоялось подписание Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. В этом же году при участии СССР была достигнута договорённость о сокращении обычных видов вооружений в Европе. Советский Союз стал членом Международного валютного фонда (МВФ).

Произошла нормализация отношений со многими странами Юго-Восточной и Южной Азии. В 1989 г. М. Горбачёв осуществил визит в Китай, что способствовало восстановлению в полном объёме советско-китайских межправительственных связей и скорейшему разрешению всех спорных вопросов. В апреле 1991 г. М. Горбачёв посетил Японию. Во время визита в центре внимания сторон оказались условия подписания мирного договора и интенсификации межгосударственных контактов. Советская сторона официально признала наличие территориальных споров с Японией, порождённых изменениями границ после завершения Второй мировой войны. В это же время устанавливаются дипломатические отношения с Южной Кореей и восстанавливаются с Израилем.

Распад мировой социалистической системы

Изменилось и отношение Советского Союза к своим восточноевропейским партнёрам. М. Горбачёв дал понять своим восточным партнёрам, что СССР не собирается продолжать действовать в рамках «доктрины Брежнева». Начался вывод советских воинских контингентов из стран Восточной Европы, что привело в 1989–1990 гг. к череде «бархатных революций» (процесс ненасильственного реформирования социалистических режимов в странах Восточной Европы), в результате которых на смену местным коммунистическим режимам пришли представители демократической оппозиции, начались реформы в духе рыночной экономики.

Эти изменения поставили под сомнение целесообразность существования Организации Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, которые были распущены летом 1991 г. Это привело к значительному сокращению экономических контактов СССР со странами Восточной Европы. Их доля во внешнеторговом обороте к началу 1990‑х гг. сократилась с 52 % до 16 %.

Перестройка — наименование периода в истории СССР, ознаменованного новой идеологией советской власти и проведением реформ в области экономической и политической сферы.

Инициатором преобразований выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв. Целью реформ была «демократизация» и совершенствование сложившейся экономической системы.

Объективное содержание перестройки состояло в том, что стремление привести советские социалистические фундаментальные устои в соответствие с «общечеловеческими» ценностями и идеалами было непоследовательным и крайне противоречивым. Следствием провозглашённой в 1985 году и продлившейся до августа 1991 года «перестройки» стали: крушение КПСС и разрушение СССР.

- 1 Причины перестройки

- 2 Цели перестройки

- 3 Этапы перестройки

- 3.1 Первый этап

- 3.2 Второй этап

- 3.3 Третий этап

- 3.4 Четвёртый этап

- 4 Изменения в политическом устройстве СССР 1987-1991 гг.

- 4.1 Законотворческий процесс с марта 1989 по март 1990 годов

- 4.2 О главе государства

- 4.3 Новые высшие органы законодательной власти

- 4.4 Изменения в высших органах исполнительной власти

- 4.5 О судебной власти

- 4.6 Изменения в избирательной системе

- 5 Плюсы и минусы перестройки

- 6 Итоги перестройки

Причины перестройки

К 80-ым годам прошлого века в Советском Союзе назрела необходимость некоторых экономических, социальных и политических преобразований на фоне внутренних проблем и противоречий. Утвердившаяся система политической власти и хозяйственных отношений стала тормозить общественный прогресс. В высшей партийно-государственной элите вызрело убеждение: «нужно что-то предпринимать».

Ситуация для СССР усугублялась внешнеполитическими факторами. А именно: 40-летней холодной войной, гонкой вооружений, общей политикой западных держав, направленной на обострение противоречий, присущих советской системе.

В спорах о перестройке даже маститые исследователи часто подменяют цели и причины этого явления. Безусловно, разные группы лиц пытались зачастую добиться с помощью объявленных преобразований совершенно противоположных целей. Кто-то желал улучшить советский строй. А для ряда лиц целью было полное уничтожение советской системы.

Основные же причины перестройки были следующими:

- Навязывание, «проталкивание» в умы либеральных и демократических идей со стороны Запада. На фоне однопартийной системы и идеологических догм в СССР такие модели воспринимались многими как «глоток свежего воздуха».

- Повышение заработной платы трудящихся на фоне товарного дефицита.

- Значительное социальное расслоение общества в отдельных республиках. Речь в первую очередь идет о южных регионах.

- Зависимость экономики от мировых цен на энергоносители.

- Развитие отраслей тяжелой промышленности в ущерб легкой, как следствие гонки вооружений.

- Убытки сельскохозяйственных предприятий и на их фоне рост импорта продовольствия.

Общее замедление экономического развития СССР привели партийную элиту к идее о необходимости преобразований. Взять на себя ответственность за «новый курс» в СССР было поручено М. С. Горбачёву, молодому и на первый взгляд энергичному партфункционеру «из народа».

Цели перестройки

-

Кризисных процессов, начавших проявляться во всех сферах жизнедеятельности советского общества.

-

Тенденций изоляционизма в отношении СССР со стороны «мирового сообщества».

Для достижения этой цели советские аналитики просчитали необходимые шаги:

|

Сфера жизнедеятельности |

Необходимые действия |

|---|---|

|

В области экономики |

|

|

В политической и социальной сферах |

|

|

В сфере идеологии |

|

Программы конкретных мероприятий под эти шаги предусматривали широкий спектр мероприятий, порой прямо противоречащих друг другу. Это отразилось на изменчивости целеполагания и как следствие, задач процесса трёх этапов перестройки.

Этапы перестройки

|

№ п/п |

Временные рамки |

Условное название |

|---|---|---|

|

1 |

Апрель 1985 – январь 1987 гг. |

«Ускорение» |

|

2 |

Январь 1987 – июнь 1989 гг. |

«Гласность» |

|

3 |

Июнь 1989 – сентябрь 1991 гг. |

«Парад суверенитетов» |

|

4 |

Сентябрь – декабрь 1991 гг. |

«Постперестройка» |

Первый этап

11 марта 1985 года М. С. Горбачёв был избран Генеральным секретарём ЦК КПСС, что по факту означало занятие им первого по значимости поста в Советском Союзе. На состоявшемся уже в апреле 1985 года Пленум ЦК КПСС новый «генсек» провозгласил ускорение социально-экономического развития СССР как «новый курс» эволюционирования социализма:

- Главной идеей было объявлено построение «социализма с человеческим лицом».

- Основная задача – остановить процесс упадка социализма.

- Средством являлось робкое реформирование при отсутствии программной концепции преобразований («кампанейщина»).

- Метод – командно-административный («проб и ошибок»).

В майской (1985 г.) речи в г. Ленинграде, М. С. Горбачёв признал «некоторые недостатки политической и социально-экономической системы СССР». После этого были проведены административные мероприятия по их исправлению:

- «Антиалкогольная» кампания.

- Борьба с «нетрудовыми доходами».

- Введение госприёмки.

- Демонстративная борьба с коррупцией.

Слово «перестройка» ещё не прозвучало с высокой трибуны, но «дух» её уже витал в воздухе. «Кампанейщина» не дала сколь-нибудь значимых результатов. Внешне изменения почти никак не проявились, и всё оставалось как бы по-старому как во внутренней, так и внешней политике.

Однако в 1985-1986 гг. произошли, значимы для последующей истории явления:

-

Без громких скандалов произошла замена старой («брежневской») команды («кремлёвских старцев») в Политбюро ЦК КПСС на новую группировку («молодых») лидеров.

-

На XXVII съезде КПСС в феврале – марте 1986 года утверждено изменение в программу партии: хрущёвский курс на «построение коммунизма», тихой сапой заменён на «совершенствование социализма» (удвоить экономический потенциал СССР и предоставить квартиру каждой семье до 2000 года!).

-

В 1986 году произошли: Чернобыльская катастрофа и обвальное падение нефтяных цен, во многом предопределивших ухудшение общей экономической ситуации в СССР.

-

Постепенное улучшение отношений с «Западом», путём серьёзных (в основном односторонних – соглашение о РМСД) уступок.

Таким образом, первый этап перестройки не принёс желаемых результатов, стал своеобразным периодом «затишья перед грозой».

Второй этап

Главная идея этапа – радикализация процессов реформирования.

Основная задача – демократическое преобразование социализма.

Средства: изменение общественного мнения через средства массовой информации.

Метод – «гласность».

Этот период начинался с Пленума ЦК КПСС, состоявшегося в январе 1987 года, когда было принято решение начать масштабные преобразования во всех сферах общественной жизни СССР, в частности провозглашались:

-

Политика «гласности» — снятие в СМИ ограничений на любые темы для обсуждения и кардинальное смягчение цензуры.

-

Снятие запретов на частнопредпринимательскую деятельность (ИТД и кооперативы) и создание совместных предприятий с иностранными компаниями.

-

«Новое мышление» в международной политике.

Развитие гласности, частной инициативы и нового мышления, в целом получили в основном позитивную оценку в немного дезориентированном советском обществе. Начавшееся преобразование политической системы, а затем самоподрыв авторитета через самоустранение власти катализировали массу негативных социальных процессов:

-

Раскол общества по убеждениям: на «коммунистов» и «демократов».

-

Обострение противоречий между традиционными и вновь создаваемыми общественно-политическими силами.

-

Переход перестроечных процессов в состояние автономности и неуправляемости.

-

Межнациональные конфликты выходят на уровень открытого противостояния.

-

Элита союзных республик вступает в борьбу за полноту власти с центром.

В целом второй этап перестройки не выполнил задачи построения «демократического социализма».

Третий этап

Главная идея – изменение модели социального развития страны.

Основная задача – ликвидация монополии КПСС на власть в государстве.

Средства: переход к рыночной экономике капиталистического образца.

Метод: реорганизация СССР в «мягкую федерацию» суверенных государств (ССГ).

Отличительной чертой третьего этапа перестройки является утрата центральной властью контроля над инициированными процессами. Теперь власти уже только подстраивались под текущую ситуацию:

-

Экономический рост сменяется падением на грань коллапса всей экономики.

-

Жизненный уровень населения стремительно падает, а товарный дефицит достигает критического апогея.

-

Эйфория перестройки меняется разочарованием, антикоммунизмом и русофобией.

-

Горбачёв быстро терял «рычаги управления» страной, несмотря даже на его избрание Президентом СССР Верховным Советом Советского Союза.

-

Начинается «парад суверенитетов» — признание республиками приоритетности своих законов над всесоюзными.

-

Во внешней политике наступил «период беспрецедентных односторонних уступок СССР».

К 1991 году общественно-экономическая формация приобретает частнокапиталистический характер:

- Частная собственность становится легальной.

- Появились валютный и фондовый рынки.

- Кооперация перерастает в бизнес.

В итоге «августовского путча» 1991 года КПСС утратила монополию на власть, а СССР «покатился» к неминуемому распаду.

Четвёртый этап

Главная идея – ликвидация СССР.

Основная задача – обеспечить «мирный развод» союзных республик.

Средство: создание новой формы сохранения всестороннего взаимодействия союзных республик.

Метод: создание СНГ и оформление новых взаимоотношений между республиками бывшего СССР.

Цель «постперестройки» была достигнута в Беловежской пуще фактом договорённости между лидерами Белоруссии (Шушкевичем), России (Ельциным) и Украины (Кравчуком) о создании Союза независимых государств (СНГ). Через некоторое время к этому договору присоединились и другие республики (кроме прибалтийских). 25 декабря СССР перестал существовать юридически.

Изменения в политическом устройстве СССР 1987-1991 гг.

Перестройка породила потребность во всесторонних обновленческих процессах. Целью изменения политического устройства СССР была передача реальной власти от КПСС к Советам депутатов.

Законотворческий процесс с марта 1989 по март 1990 годов

Процесс политических реформ был начат январским (1987 г.) Пленумом ЦК КПСС. Политические преобразования были одобрены на XIX Всесоюзной партконференции. На XII внеочередной декабрьской (1988 г.) сессии ВС СССР принят Закон с дополнениями в Конституцию СССР, в марте 1990 г. состоялся III Чрезвычайный съезд народных депутатов СССР. Тогда была отменена ст. 6-я Конституции СССР (1977 г.) о ведущей роли КПСС. В октябре 1990 года закон разрешает формирование многопартийности. В декабре 1990 г. дополнена союзная Конституция.

О главе государства

С 20-х годов фактическим главой Советского государства являлся лидер компартии (Генеральный секретарь ЦК КПСС). Вступившие в декабре 1990 года в силу Конституционные изменения делали официальным Главой государства Президента СССР. Первым и последним этот пост занимал М. С. Горбачёв (март 1990-декабрь 1991 гг.).

Новые высшие органы законодательной власти

- Высшая власть в СССР — Съезд народных депутатов.

- Верховный Совет СССР — постоянно работающий орган власти (состав: Совет Союза, Совет Национальностей).

- Республиканские Верховные Советы, советы депутатов автономий и регионов нового формата.

Изменения в высших органах исполнительной власти

- Высшая исполнительная власть сосредотачивается в руках Совмина СССР в декабре 1988 г.

- В декабре 1990 Совмин СССР переименован в Кабинет министров Союза (декабрьские 1990 г. изменения в Конституцию).

- Запрет на совмещение министерской должности с депутатским статусом.

О судебной власти

- Народные и Верховные суды дополнились Высшим арбитражным судом Союза и подобием Конституционного суда — Комитетом Конституционного надзора.

- Расширение прав граждан на судебную защиту.

- Изменён порядок избрания и сроки полномочий судей.

Изменения в избирательной системе

- Установлен срок депутатских полномочий всех уровней – 5 лет.

- Депутаты избирались на альтернативной основе (союзный уровень предусматривал резервирование 1/3 мест за выдвиженцами от КПСС, ВЦСПС, ВЛКСМ и др.).

- Пребывание на выборных должностях ограничивалось двумя сроками.

Изменения в политическом устройстве СССР стали катализатором для разрушивших государство процессов.

Плюсы и минусы перестройки

|

«Плюсы» |

«Минусы» |

|---|---|

|

Крах тоталитаризма |

Непродуманность концепции реформ |

|

Создание многопартийной системы |

Прохождение во власть сомнительных личностей |

|

Появление подлинного парламентаризма |

Стремительный рост коррупции |

|

Прекращения противостояния «сверхдержав» |

Утрата СССР статуса сверхдержавы» |

|

Демилитаризация страны |

Экономическое падение |

|

Утверждение прав и свобод граждан |

Разгул преступности |

Итоги перестройки

Главным результатом перестройки является, прежде всего, то, что она была полностью проваленным проектом властей Советского Союза. Заявленные в начале процесса цели не достигнуты или по ходу переформатированы до неузнаваемости. Положение во всех сферах жизнедеятельности страны и основной массы населения катастрофически усугубилось.

В период перестройки СССР показал свою неспособность достойно ответить на внешние и внутренние вызовы. По вине политической элиты была дискредитирована и ликвидирована КПСС, вместе с идеей построения коммунистического общества. Потеряв скрепы, Советский Союз пришёл к логическому завершению уникального общечеловеческого прогрессивного проекта.

Раздел ОГЭ по истории: 3.1.19 «Перестройка». Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической жизни. М.С. Горбачев.

Код элемента ЕГЭ: 3.2.14. Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. «Перестройка» и «гласность». Формирование многопартийности.

К середине 1980-х гг. кризис социалистической системы стал очевиден. Он проявлялся в экономике, политике, социальной сфере, влиял на морально-психологическое состояние общества. Авторитет руководства страны катастрофически падал. Перед партийно-бюрократической элитой реально встал вопрос о сохранении своей власти. Попытки реанимировать систему силовыми методами, предпринятые Ю. Андроповым (ноябрь 1982 — февраль 1984), себя не оправдали. Назначение генеральным секретарём тяжелобольного К. Черненко только усугубило кризисные явления.

В марте 1985 г., после смерти К. Черненко, вновь стал актуальным вопрос о его преемнике как главы партии и государства. Избрание в апреле 1985 г. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачёва ознаменовалось переходом к политике, направленной на радикальное обновление общества.

Попытки модернизации советской экономики

и политической системы

На апрельском (1985) пленуме ЦК КПСС был декларирован курс на ускорение социально-экономического развития СССР. Реформы в сфере народного хозяйства предполагали создание экономики смешанного типа, которая бы сочетала как элементы государственного регулирования, так и частную инициативу. Государственные предприятия переводились на хозрасчёт и самофинансирование. Этими мерами предполагалось остановить падение темпов экономического роста, добиться широкого внедрения в различные отрасли народного хозяйства достижений НТР, развивать материальные стимулы производства, усовершенствовать структуру управления хозяйством.

12 июля 1985 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О внедрении новых методов хозяйствования и усиления их влияния на ускорение научно-технического прогресса». Это базовое постановление предоставило возможность принять целый ряд законодательных актов, которые конкретизировали экономические реформы.

19 ноября 1986 г. был издан Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». С целью расширения частного сектора в экономике допускалось создание кооперативов для производства товаров народного потребления (февраль 1987 г.). Кооператив — экономическое предприятие, основанное на совместной деятельности и взаимопомощи его членов. Это позволило легализовать многие предприятия, ранее относившиеся к теневой экономике (система производства, действующая нелегально, с нарушениями существующего законодательства). Однако реформы первых лет перестройки не стали переходом к экономическим методам руководства. Благодаря ним удалось достичь лишь частичного ограничения администрирования. Так как сохранялась государственная собственность на средства производства и монопольное положение государственных производителей, на практике это вылилось в рост цен и снятие с производства нерентабельной продукции. Кооперативы облагались огромным налогом (свыше 40 %). К 1988 г. кооперативы и индивидуальные хозяйства составляли чуть более 1 % от общего количества предприятий в СССР.

Несмотря на то, что большинство начинаний советского руководства не произвело должного эффекта из-за громоздкости создававшейся годами командно-административной системы, в начале 1987 г. было решено перейти ко второму этапу реформирования (реформа Н. Рыжкова — Л. Абалкина). Её суть сводилась к расширению хозяйственной самостоятельности предприятий. В этой связи ключевое значение имел закон «О государственном предприятии» от 8 августа 1987 г., который перераспределил полномочия между министерствами и предприятиями в пользу последних. Тем не менее, данный акт не отменял обязательный государственный заказ и регулирование поставок сырья и комплектующих материалов, что ограничивало свободу деятельности предприятий. Начали проводиться выборы директоров предприятий. Рабочие в законодательном порядке получили право на забастовки.

Третьим этапом реформ стала попытка перехода к регулированной рыночной экономике (1990-1991). Суть реформы состояла во внедрении под контролем государства рыночных механизмов. Острые дискуссии велись в отношении методов и темпов перехода к рыночной экономике. Экономисты С. Шаталин и Г. Явлинский предлагали методы «шоковой терапии». Их программа стала известна под названием «500 дней». Руководство страны настаивало на проведении более поступательных преобразований. В итоге ни одна из программ не была реализована в полной мере. Правительство В. Павлова (январь — август 1991 г.), оказавшись не способным осуществить кардинальные реформы, ограничилось лишь рядом мер конфискационного характера: были заморожены вклады в сберкассах, введён 5 %-й налог с продаж, цены подскочили на 50-70 % и т. д. Всё это не могло привести к улучшению экономического положения в стране.

С 1990 г. было узаконено создание малых предприятий, совместных предприятий, акционерных обществ, коммерческих банков. Но в большинстве случаев их возглавляли бывшие государственные руководители и партийные функционеры. Несовершенство законодательной базы, обслуживавшей интересы предпринимателей, открыло массу возможностей для криминальных структур, очень быстро приобретавших организованные формы. В повседневный обиход советских людей вошли такие понятия, как «коррупция», «рэкет».

Однако ускоренный перевод экономики на новые методы хозяйствования не только не привёл к позитивным изменениям экономической ситуации, но из-за половинчатости, непродуманности многих реформ, как, к примеру, антиалкогольная кампания, начатая в мае 1985 г., которая привела к уничтожению 265 тыс. га виноградников, а потери товарооборота составили около 89 млрд руб. Ощущалось недостаточное финансирование многих реформ. У населения скапливались значительные суммы денег. Из-за инфляции, которая с 1989 г. приобрела практически неконтролируемый характер, предприятия при взаиморасчётах всё чаще использовали безденежный товарообмен, отказывались от государственных заказов, стремясь реализовать свою продукцию на внешнем рынке. Аналогичные процессы имели место и в сельском хозяйстве. Колхозы и совхозы не хотели продавать государству продукцию. Для них куда выгоднее представлялось устанавливать непосредственные контакты с предприятиями, переходя на натуральный обмен (бартер). В результате даже высокая урожайность не стала залогом отсутствия продовольственных проблем конца 1980-х гг. Основные продукты питания распределялись по талонам.

Отсутствие результатов у большинства экономических реформ эпохи перестройки объяснялось и рядом субъективных факторов. С середины 1980-х гг. на мировом рынке началось падение цен на нефтепродукты, являвшиеся ключевой статьёй советского экспорта. Следствием этого стало сокращение поступлений валюты и уменьшение импорта, что негативно сказалось на состоянии потребительского рынка. Ситуация ещё более осложнилась из-за масштабной экологической катастрофы, произошедшей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Значительных средств потребовала ликвидация последствий землетрясения 1988 г., практически полностью уничтожившего несколько армянских городов (Спитак, Ленинакан, Кировакан и др.).

К началу 1990-х гг. стало очевидным, что ситуация требовала не просто отдельных реформ, а смены всей существовавшей экономической модели. Действительно, в 1990-1991 гг. советский социально-экономический строй приближается к капитализму: происходит легализация частной собственности, появляются фондовый и валютный рынки, кооператоры превращаются в бизнесменов западного типа. Но в то же время массово закрываются государственные предприятия, разоряются колхозы и совхозы. Общество сталкивается с такими явлениями, как массовое обнищание и рост безработицы.

Направления и причины перестройки

Период правления М.Горбачёва получил название «перестройка». Основной целью политики М. С. Горбачёва было совершенствование социалистической системы.

Основные направления перестройки:

- Соединение преимуществ социализма с рынком:

- обеспечение разнообразия форм собственности;

- создание хозяйственного саморегулирующегося механизма при сохранении направляющей роли государства;

- повышение экономической активности.

- Демократизация советской общественной и политической системы.

- Реорганизация унитарной государственной системы

- Новая идеология внешней политики («новое политическое мышление») – открытость для окружающего мира.

Причины перестройки:

- Необходимость преодолеть кризисные явления во всех сферах жизни советского общества;

- Необходимость преодолеть тенденцию к изоляции СССР от мирового сообщества.

Основные этапы

и результаты перестройки

1 этап. 1985 – 1987 гг.

Взят курс на ускорение социально-экономического развития:

- модернизация производства;

- перевод предприятий на хозрасчёт;

- увеличение выпуска оборудования.

Начало развития частной инициативы и предпринимательства: 19 ноября 1986 г.— закон об индивидуальной трудовой деятельности → начало предпринимательства в стране.

Начало проведения политики гласности. Появились публикации запрещённых ранее произведений, произошла смена партийного руководства творческих союзов, в печати появились произведения и исследования западных авторов. Проявления гласности стали важным шагом на пути к формированию многопартийности.

Результаты: снижение объёмов выпуска товаров народного потребления, дефицит, падение темпов производства.

Причины неудач: командно-административные методы, падение цен на нефть, антиалкогольная кампания (сокращение доходов в бюджет), сокращение бартерного обмена, авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г.

2 этап. Январь 1987 г. — лето 1988 г.

Возобновлён процесс реабилитации репрессированных в 1930—1950-х гг. Появилась первая оппозиция.

1987 г. Принят закон «О государственном предприятии». Предприятия получили право продавать сверхплановую продукцию. Признание равенства на селе пяти форм хозяйствования: наряду с колхозами и совхозами — агрокомбинатов, арендных предприятий, фермерских хозяйств.

26 мая 1988 г.— закон о кооперативной деятельности → постепенное возрождение частного сектора в экономике. Результаты: сокращение аграрного производства, увеличение государственного долга, дефицит товаров первой необходимости.

Причины неудач: отсутствие финансов (необоснованные надежды на иностранные инвестиции), отсутствие продуманного законодательства, отсутствие гарантии продолжения реформ.

3 этап. Лето 1988 г. — май 1989 г.

Начался процесс проведения реформ в политической сфере: сформированы новые органы власти (Съезд народных депутатов СССР), появились новые политические партии. Политическое пробуждение общества и его раскол на демократов и коммунистов → обострение борьбы общественно-политических сил.

1989 г. Проведены первые выборы народных депутатов СССР на альтернативной основе. М. С. Горбачёв был избран председателем Верховного Совета СССР.

Начало конфликтов в сфере межнациональных отношений. Карабахская проблема: конфликт между Арменией и Азербайджаном (с 1988 г.), вооружённые столкновения в Абхазии (с 1989 г.), волнения в Узбекистане и конфликт между турками-месхетинцами и узбеками (1989 г.), межэтнические столкновения в Киргизии (1989 г.) → усиление борьбы за власть между союзной и национально-республиканскими политическими элитами.

Обретение перестроечными процессами неуправляемого характера.

4 этап. Лето 1989 г. — август 1991 г

Ослабление централизованного управления вызвало нарастание экономических проблем. Начало экономического кризиса → июль 1989 г.— забастовки шахтёров.

1989 г. Началась деятельность I Съезда Советов СССР.

1989 г. Вышло разрешение на организацию индивидуального сельскохозяйственного производства.

Февраль 1990 г. Проходили выступления с требованиями отказа КПСС от монополии на власть.

15 марта 1990 г. М. С. Горбачёв избран президентом СССР.

29 мая 1990 г. Б. Н. Ельцин избран председателем Верховного Совета РСФСР.

12 июня 1990 г. Принята Декларация о суверенитете России, положившая начало «параду суверенитетов».

17 марта 1991 г. Проведён референдум о сохранении СССР (более 75 % населения проголосовали «за»).

1 апреля 1991 г. Цены на товары выросли в 2 — 5 раз.

12 июня 1991 г. Б. И. Ельцин избран президентом РСФСР.

Выработка путей перехода к рыночной экономике:

Резкое обострение экономической ситуации и нарастание социальной напряжённости.

Августовский кризис 1991 г. → обвальный распад общественных структур и государства.

Конец перестройки.

Перестройка: причины неудачи

- Отсутствие продуманной концепции перестройки и плана её реализации.

- Негативные результаты экономических реформ, падение жизненного уровня населения.

- Раскол в партийно-государственном руководстве страны.

- Противостояние союзной и республиканской элиты.

- Отсутствие правовых механизмов разрешения политических, экономических, социальных, национальных конфликтов, экологических и социальных проблем

Конспект урока по истории «Перестройка. 1985 — 1991 гг.». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по истории России

- Перейти к Списку конспектов по Всеобщей истории

- Найти конспект в Кодификаторе ОГЭ по истории

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по истории