ШАГ СТО ВОСЬМОЙ: Великая Отечественная война. Часть 1

Великая Отечественная война [22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.] – военный конфликт между СССР и вторгшейся на его территорию Германией с союзническими войсками европейских государств (Финляндия, Венгрия, Италия, Румыния и др.).

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ:

🔹Попытки нацистской Германии захватить территории Советского Союза для осуществления замысла о мировом господстве.

🔹Стремление получить в собственные руки экономические ресурсы СССР: сырьевые, энергетические и трудовые ресурсы, которые могли бы стать основой экономики Германии в борьбе за порабощение мира.

🔹Стремление Гитлера установить собственный мировой национал-социалистический режим, что не допускало существование иной влиятельной идеологии в лице СССР.

ХРОНОЛОГИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ:

🔹ПЕРВЫЙ ЭТАП (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.)

• 22 июня – Нападение Германии и ее союзников, среди которых были Венгрия, Италия, Финляндия и Румыния, на Советский Союз – начало Великой Отечественной войны.

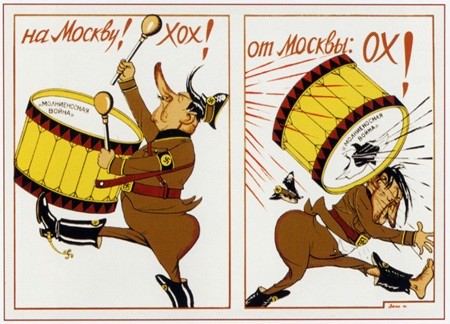

Германия осуществляла наступление в соответствии с планом «Барбаросса»: стремительное нападение на Советский Союз и его быстрый захват.

• 22 июня – 20 июля – Оборона Брестской крепости [Зубачев, Фомин] – одно из первых сражений в ходе ВОВ.

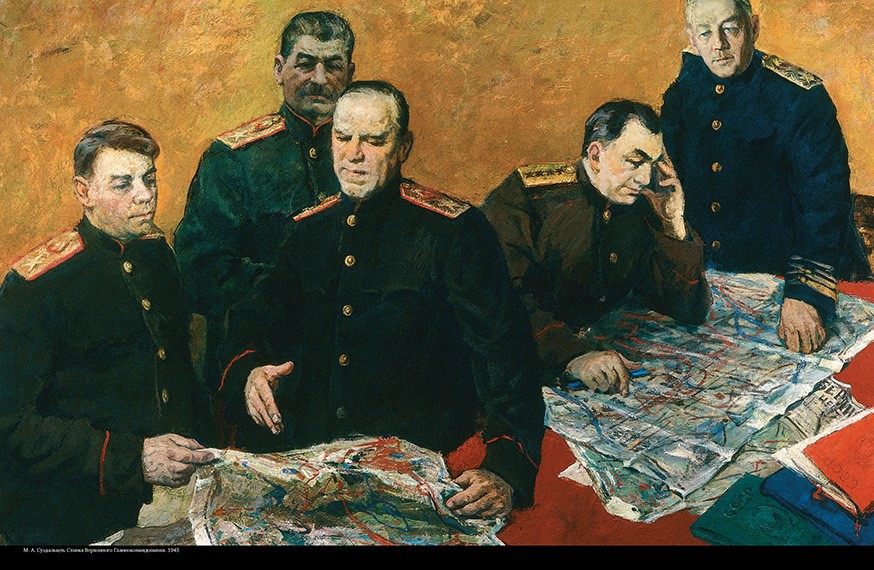

• 23 июня – Образование Ставки Главного Командования (СГК), во главе – нарком обороны маршал С. К. Тимошенко. СГК занималась стратегическим руководством Вооруженными силами СССР.

• 30 июня – Образование Государственного Комитета Обороны (ГКО) – чрезвычайный государственный орган, сосредоточивший всю полноту власти над фронтом и тылом. Во главе – И. В. Сталин.

• 3 июля – Обращение И. В. Сталина по радио к народу.

• 22 июля – Первый налет немецкой авиации на Москву.

• 10 июля – 10 сентября – Смоленское сражение (против немецкой группы армий «Центр»).

• 11 июля – 19 сентября – Оборона Киева.

• 16 августа – Приказ №270 («Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия»): сдавшиеся в плен командиры и политработники считались дезертирами.

• 8 сентября – Начало БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.

• 30 августа – 8 сентября – Поражение немецких войск у ЕЛЬНИ – первая успешная наступательная операция РККА.

• 30 сентября – Начало БИТВЫ ЗА МОСКВУ.

• 30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г . – Начало 205-дневной обороны СЕВАСТОПОЛЯ.

• 5-6 декабря – Начало КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ советских войск под Москвой

• Январь 1942 г. – Освобождение Московской области от немецких войск.

• Весна-осень 1942 г. – Поражения советских войск на Юге, обусловленное неподготовленностью войск в данном регионе (считали, что основной удар противник нанесет в центр страны).

• 17 июля – 18 ноября 1942 г. – ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ этап СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ.

ШАГ СТО ДЕВЯТЫЙ: Великая Отечественная война. Часть 2

🔹ВТОРОЙ ЭТАП (19 ноября 1942 г – конец 1943 г.)

• 19 ноября 1942 г. – Начало КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ советских войск под Сталинградом.

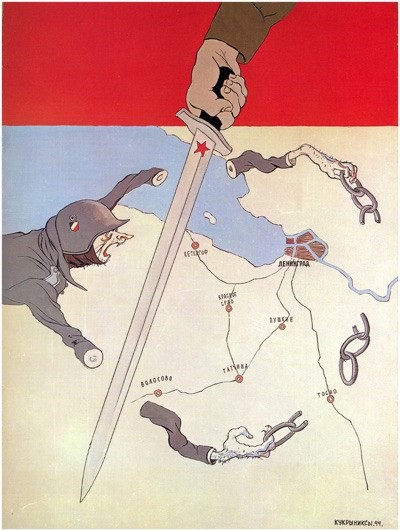

• 18 января 1943 г. – Частичное снятие (прорыв) блокады Ленинграда.

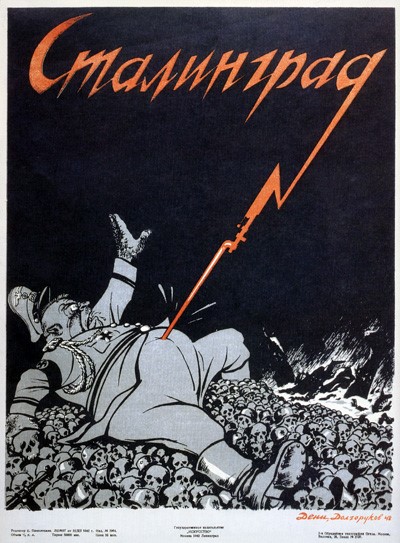

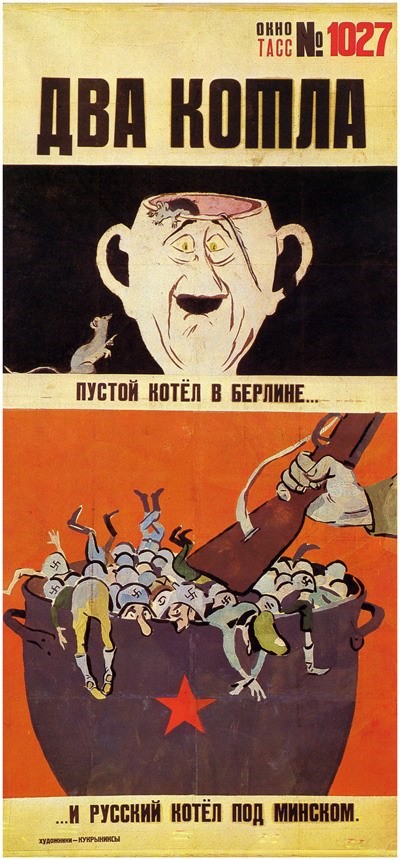

• 2 февраля 1943 г. – Капитуляция германских войск под Сталинградом – завершение Сталинградской битвы.

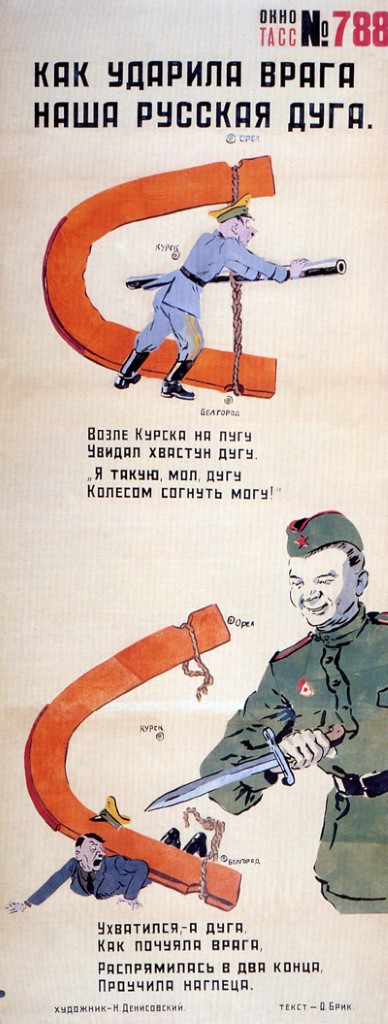

• 5 июля – 23 августа 1943 г. – КУРСКАЯ БИТВА – «Курская дуга».

• 5 августа 1943 г. – Освобождение Орла и Белгорода – первый САЛЮТ в Москве.

• 23 августа 1943 г. – Освобождение Харькова.

• 25 августа – 23 декабря – Битва ЗА ДНЕПР.

• 6 ноября – Освобождение Киева.

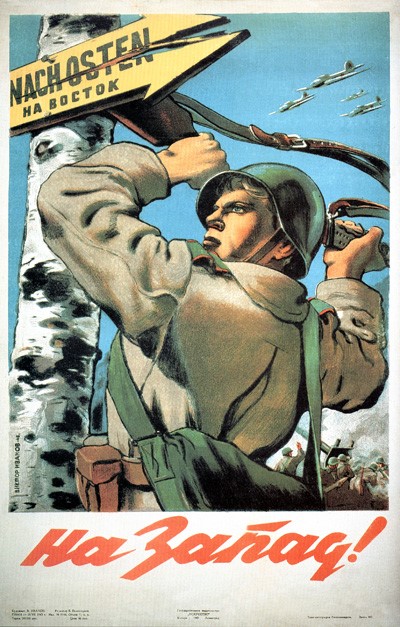

🔹ТРЕТИЙ ЭТАП (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.)

«ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ» — ряд крупнейших стратегических операций 1944 г. по изгнанию противника с территории СССР.

🔹1-й удар.

• Ленинградско-Новгородская операция (14 января – 29 февраля 1944г.)

27 января 1944 г. – Снятие БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.

🔹2-й удар.

• Корсунь – Шевченковская операция (24 января – 17 февраля 1944 г.)

Разгром немецких групп армий «Юг» и «A» на реке Южный Буг. Была освобождена вся Правобережная Украина.

🔹3-й удар.

• Одесская и Крымская операции (28 марта – 12 мая 1944 г.).

Освобождены Одесса, Крым, Севастополь.

🔹4-й удар.

• Выборгско – Петрозаводская операция (10 июня – 9 августа 1944 г.).

Красная Армия прорвала «линию Маннергейма», нанесла поражение финской армии, освободила города Выборг, Петрозаводск и большую часть Карело-Финской ССР.

🔹5-й удар.

• Белорусская операция — «Багратион» (23 июня – 29 августа 1944 г.).

Была освобождена Белорусская ССР, большая часть Литовской ССР и значительная часть Польши.

🔹6-й удар.

• Львовско – Сандомирская операция (13 июля – 29 августа 1944 г.).

Освобождена Западная Украина.

🔹7-й удар.

• Ясско-Кишиневская (20 – 29 августа 1944 г.).

Разгромлены 22 немецко-фашистские дивизии, освобождена Молдавская ССР.

🔹8-й удар.

• Прибалтийская операция (14 сентября–24 ноября 1944 г.).

Освобождение Эстонской ССР, Литовской ССР, большей части Латвийской ССР. Финляндия была вынуждена разорвать отношения с Германией и объявить ей войну.

🔹9-й удар.

• Восточно-Карпатская операция (8 сентября – 28 октября 1944 г.).

Освобождена Закарпатская Украина, часть Восточной Словакии, очищена большая часть Венгрии, освобождена Сербия и 20 октября взят Белград.

🔹10-й удар.

• Петсамо-Киркенесская операция (7 – 29 октября 1944 г.).

Освобождено Советское Заполярье, ликвидирована угроза порту Мурманск.

❗️16 апреля – 8 мая 1945 г. – Берлинская операция.

❗️8 мая 1945 г. – Подписание в Карлхорсте Акта о безоговорочной капитуляции Германии. От СССР его подписал Г. К. Жуков.

❗️9 мая 1945 г. – День Победы – праздник, установлений в СССР приказом от 8 мая 1945 г.

ШАГ СТО ДЕСЯТЫЙ: Основные сражение ВОВ

БИТВА ЗА МОСКВУ (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.)

🔹ПЛАНЫ:

Германская операция «Тайфун» — уничтожение основных советских сил и окружение Москвы. Выполняла группа армий «Центр» (фельдмаршал Ф. фон Бок).

🔹ХРОНОЛОГИЯ:

• 30 сентября – Первое наступление немецких войск на Москву.

• 10 октября – Назначение Г. К. Жукова командующим войсками Западного фронта.

• 19 октября – Введение в Москве осадного положения.

• 7 ноября – Проведение военного парада на Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Принимал парад маршал С. М. Буденный, командовал генерал П. А. Артемьев.

• 5-6 декабря 1942 г. – Начало КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ советский войск под Москвой (Жуков, Конев, Тимошенко).

• Апрель 1942 г. – Освобождение Московской и Тульской области от германских войск.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.)

🔹ПЛАНЫ:

Захват немецкими войсками Сталинграда и Нижнего Поволжья, что позволило бы перерезать Волжскую транспортную артерию.

🔹ХРОНОЛОГИЯ:

• 12 июля – Образование Сталинградского фронта (Тимошенко).

• 28 июля – Издание приказа №227 «Ни шагу назад!»: суровые меры к бежавшим с поля боя.

• 25 августа – Начало битвы за Сталинград.

• Августа – сентябрь – Бои на подступах и в самом Сталинграде (Чуйков, Шумилов, Родимцев).

• 19-20 ноября 1942 г. – Осуществление советского плана «Уран» по окружению противника (Ватутин, Рокоссовский, Еременко).

• 23 ноября – Окружение 6-1 армии под командованием Ф. ПАУЛЮСА в районе г. Калач.

• 10 января – 2 февраля 1943 г. – Операция «Кольцо» — ликвидация окруженной группировки немецких войск под Сталинградом.

• 2 февраля 1943 г. – Капитуляция немецких войск под Сталинградом.

КУРСКАЯ БИТВА (5 июля – 23 августа 1943 г.)

🔹ПЛАНЫ

Немецкая операция «Цитадель»: нанесение ударов группами армий «Центр» и «Юг» в направлении Курска.

🔹ХРОНОЛОГИЯ:

• 5 июля – КОНТРАРТПОДГОТОВКА советских войск (Рокоссовский, Ватутин) – задержка наступления противника.

• 12 июля – Сражение под Прохоровкой – крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.

• 5 августа – Освобождение Орла и Белгорода – первый салют в Москве.

• 23 августа – Освобождение Харькова.

БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ (16 апреля—8 мая 1945 г.)

Завершающая операция Второй мировой войны.

ШАГ СТО ОДИННАДЦАТЫЙ: Герои ВОВ

Герои Великой Отечественной войны – это довольно объемный блок личностей, которые нередко попадаются в экзаменационной работе. Сегодня мы расставим все точки над «И» и разберем наиболее значимых героев войны.

🔸Николай ГАСТЕЛЛО – летчик, в июне 1941 года совершил таран немецкой колонны на подпитом самолете («огненный таран»). Данный таран являлся одним из первых таранов в истории ВОВ.

🔸Виктор ТАЛАЛИХИН – военный летчик, в ходе битвы за Москву (август 1941 г.) совершил один из первых ночных таранов. Смог спастись, совершал боевые вылеты до октября 1941 года, когда погиб в воздушном бою.

🔸Алексей МАРЕСЬЕВ – военный летчик, был подбит, получил тяжелое ранение, из-за которого были ампутированы обе ноги. Восстановился и продолжил совершать военные вылеты. Его история легла в основу произведения Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».

🔸Иван КОЖЕДУБ – военный летчик, самый результативный в ходе ВОВ (64 победы над врагом). Совершил около 330 военных вылетов.

🔸Александр ПОКРЫШКИН – военный летчик, один из самых результативных летчик ВОВ (не менее 60 побед в воздухе). Трижды удостоен звания Героя Советского Союза.

🔸Александр МАТРОСОВ – стрелок-автоматчик, в феврале 1943 года в бою в районе деревни Чернушки (Псковская обл.) закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота.

🔸Зоя КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ — красноармеец диверсионно-разведывательной группы, была заброшена в тыл врага в 1941 г. Была схвачена врагов в районе деревни Петрищево, замучена немцами и казнена. Первая женщина – Герой Советского Союза.

🔸Александр МАРИНЕСКО – офицер подводного флота. В январе 1945 г. потопил в Балтийском море плавучую базу «Вильгельм Гутслов», на которой находилось около трех тысяч немецких военных. Гитлер объявил его своим личным врагом.

🔸Василий КЛОЧКОВ – младший политрук, руководил 316-й стрелковой дивизией генерала Панфилова. Вместе с 28 воинами у станции Дубосеково (на подступах к Москве) в 1941 году вместе со своей командой смог остановить танковую атаку ценой собственной жизни.

🔸Яков ПАВЛОВ – герой Сталинградской битвы. Командовал группой бойцов, которая 58 дней держала оборону сталинградского дома (дома Павлова) в центре города.

🔸Василий ЗАЙЦЕВ – снайпер, уничтожил во время Сталинградской битвы более 300 немцев.

🔸Иван ТУРКЕВИЧ – командир «Молодой гвардии» — организации, состоявшей из 110 юношей и девушек, занимавшейся распространением листовок, организацией диверсий в ходе войны (Краснодон, Луганская область).

Продолжение темы в следующих шагах.

Ежегодно тысячи выпускников выбирают для сдачи ЕГЭ по истории. По мнению многих экспертов, этот предмет является одним из самых сложных.

Если вы решили сдавать ЕГЭ по истории, особое внимание стоит обратить на события Великой Отечественной войны. Эта тема может встретиться как в первой, так и во второй части.

Итак, Великая Отечественная война ( 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. ) – военный конфликт между СССР и вторгшейся на его территорию Германией с союзническими войсками европейских государств ( Финляндия, Венгрия, Италия, Румыния и др.)

Причины войны:

— Попытки нацистской Германии захватить территории Советского Союза для осуществления замысла о мировом господстве – «Германия от моря до моря».

— Стремление получить в собственные руки экономические ресурсы СССР: сырьевые, энергетические и трудовые, которые могли бы стать основой экономики Германии в борьбе за порабощение мира.

— Стремление Гитлера установить собственный мировой национал-социалистический режим, что не допускало существование иной влиятельной идеологии в лице СССР.

— Противоречия между социалистической системой и капитализмом.

— Имперские амбиции Сталина, стремившегося распространить свой контроль на всю Восточную Европу.

Какие планы были у Германии?

У немецких тактиков и стратегов было несколько планов на территории Советского Союза.

- Военный план «Барбаросса». Летом 1940 года разработан план «блицкрига». Он состоял в следующем: за 10 недель ( за 2,5 месяца) немецкие войска должны были парализовать промышленность Урала, завоевать европейскую часть страны и выйти на линию «Архангельск – Астрахань». 17 июня 1941 года Гитлер подписал тот самый приказ, которым начал наступление.

- «Ост». Полностью уничтожались евреи и цыгане. Белорусы, русские и украинцы превращались в «рабов», которые обслуживали немецких захватчиков. До 140 000 000 людей должны быть уничтожены. Массовый геноцид, насилие, убийства, концентрационные лагеря, пытки, медицинские «эксперименты» — вот что скрывается под тремя буквами «Ост».

- «Ольденбург» и «Зеленая папка Геринга». Культурные и исторические ценности должны быть вывезены в Германию. Советские музеи просто грабили, а золото, драгоценные камни, предметы искусства и антиквариата вагонами отправлялись на Запад.

Советский Союз оказался не готов к войне:

— Сталин игнорировал докладные записки о «подтягивании» немецких армий к рубежам.

— Отсутствие талантливых военачальников.

— Проблемы со снабжением армии.

Хронология военных действий

Историки говорят о 3-х основных этапах. Каждый из них разделяется на десятки мелких стадий, и за каждым успехом Красной армии стоят тени погибших солдат.

Первый этап ( 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.)

22 июня – нападение Германии и ее союзников.

22 июня – 20 июля – оборона Брестской крепости – одно из первых сражений в ходе войны.

3 июля – обращение И.В.Сталина по радио к народу.

10 июля – 10 сентября – Смоленское сражение.

8 сентября – начало Блокады Ленинграда.

30 сентября – начало битвы за Москву.

30 октября 1941 – 4 июля 1942 – начало 205-дневной обороны Севастополя.

Второй этап ( 10 ноября 1942 г. – конец 1943 г.)

До осени 1942 года победы были то на стороне СССР, то на стороне Германии. На этом этапе стратегическая инициатива переходит в руки Советского Союза: 26 стратегических операций (23 из них – наступательные), помощь союзников и ленд-лиз, «первые весточки» развала гитлеровской коалиции, укрепление авторитета СССР.

18 января – прорыв блокады Ленинграда.

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва – «Курская дуга».

25 августа – 23 декабря – битва за Днепр.

Третий этап

«Десять Сталинских ударов» – ряд крупнейших стратегических операций 1944 г. по изгнанию противника с территории СССР.

9 мая 1945 года становится Днем Победы, символом бесконечного мужества, сплоченности и способности дать отпор врагу.

Великая Отечественная война – страшный урок истории, за который Советский Союз заплатил слишком большую цену. Точное количество погибших невозможно просчитать (цифры в разных источниках отличаются). Но перед советским народом встала и еще одна задача – поднять с колен разрушенную экономику.

Чтобы ещё детальнее узнать о событиях Великой Отечественной войны, обратите внимание на эти фильмы:

• «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» (СССР, 1942 г. реж. Леонид Варламов, Илья Копалин)

• «Парад Победы»(СССР,1945г.,реж. Владимир Беляев и др.)

• «Обыкновенный фашизм» (СССР, 1966 г., реж. Михаил Ромм)

• «И всё таки я верю» (СССР, 1972 г., реж. Михаил Ромм)

• «Великая Отечественная» 20 серий (СССР, 1978 г., реж. Роман Кармен)

Мы разобрали ключевые моменты Великой Отечественной войны.

Но событий десятки тысяч и запомнить их крайне трудно.

У тебя есть замечательная возможность стать экспертом в этой теме, так как 11-15 февраля будет проходить курс «Сила трех». Он даст тебе возможность узнать все о Великой Отечественной войне за три урока.

Очень надеемся, что ты придешь получать ценные знания, которые впоследствии помогут тебе добиться самого лучшего результата.

Чтобы зарегистрироваться на курс, пройди по ссылке.

Великая Отечественная война 1941- 1945 гг.

|

План нападения Германии на СССР («Барбаросса») |

Разработан в июле 1940 г.: план молниеносной войны («блицкриг») – разгром Красной Армии в течение 2-3 месяцев посредством охватных ударов по трем основным направлениям: |

||

|

Группа армии «Север» |

Группа армии «Центр» |

Группа армии «Юг» |

|

|

Генерал-фельдмаршал В. Лееб |

Генерал-фельдмаршал Ф. Бок |

Генерал-фельдмаршал Г. Раундштедт |

|

|

Наступление на Архангельск через Прибалтику, Ленинград, Псков, Мурманск |

Нанесение удара по флангам советских войск в районе Белостока, соединение в районе Минска |

Уничтожение советских войск в Западной и Правобережной Украине, наступление на Харьков, Донбасс, Крым |

|

|

Цели: |

Захват балтийских портов |

Наступление на Москву |

Кавказ |

|

К октябрю 1941 г. выйти на линию Архангельск – Волга- Астрахань |

|||

|

Планы советского командования |

Концепция ведения войны «малой кровью, на чужой территории»:

|

|

I Э |

22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г. – оборонительный этап:

|

|

|

22 июня 1941 г. |

Нападение Германии и ее союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Финляндии) на СССР |

|

|

22 июня – конец июля 1941 г. |

Оборона Брестской крепости |

|

|

23-29 июня 1941 г. 1941 г. |

Танковые бои в районе Ровно-Дубно-Луцк-Броды, которые задержали продвижение врага, однако из 4,2 тыс. советских танков Юго-Западного фронта осталось 737 |

|

|

10 июля-10 сентября1941 г. |

Смоленское сражение |

|

|

7 июля – 26 сентября 1941 г. |

Оборона Киева. Завершилась окружением более 500 тыс. советских воинов |

|

|

5 сентября-16 октября 1941 г. |

Оборона Одессы, которая сдерживала значительные силы противника и позволила Красной армии отойти за Днепр |

|

|

10 июля 1941 – 27 января 1944 гг. |

Битва за Ленинград. Несмотря на продолжительную блокаду города группы армий «Север» так и не взяла его |

|

|

Сентябрь 1941 – январь 1942 гг. |

Битва за Москву. В декабре 1941 г. Красная армия перешла в контрнаступление и оттеснила гитлеровцев от Москвы на 100-250 км. Срыв «блицкрига» |

|

|

30 октября 1941 – 4 июля 1942 гг. |

Оборона Севастополя. Срыв планов по уничтожению Черноморского флота СССР |

|

|

Март – май 1942 г. |

Любанская операция с целью снять блокаду с Ленинграда. Закончилась окружением 2-1 Ударной армии и переходом на сторону Германии ее командующего генерала Власова |

|

|

Май 1942 г. |

Фактический разгром немцами Крымского фронта. Красная армия потеряла 200 тыс. человек и была вынуждена покинуть Керчь, что усложнило ситуацию в Севастополе. |

|

|

12-29 мая 1942 г. |

Барвенковская операция по освобождению Харькова, в ходе которой были окружены войска Юго-Западного фронта под командованием маршала С. Тимошенко. В плен попали 240тыс. бойцов и командиров. |

|

|

Июнь 1942 г. |

Захват немцами Донбасса, Ростова-на Дону |

|

|

Итог |

Вермахт вышел к Северному Кавказу и Волге |

|

|

II Э Т А П |

19 ноября 1942 г. – конец 1943 гг. – коренной перелом в ходе войны: переход стратегической инициативы к Красной армии:

|

|

|

19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 гг. |

Контрнаступление Красной армии под Сталинградом под командованием Г. Жукова, А. Василевского, К. Рокоссовского. Окружение германской группировки из 330 тыс. человек под командованием фельдмаршала Ф. Паулюса. Начало коренного перелома. |

|

|

5 июля- 23 августа 1943 г. |

Разгром нацистских войск на Курской дуге, где немцы планировали взять реванш за Сталинградскую битву |

|

|

5 августа1943 г. |

Освобождение Орла и Белгорода |

|

|

23 августа 1943 г. |

Освобождение Харькова |

|

|

25 августа – 23 декабря 1943 г. |

Битва за Днепр |

|

|

3-13 ноября 1943 г. |

Киевская наступательная операция — > освобождение Киева (6 ноября) |

|

III Э Т А П |

Январь 1944 – 9 мая 1945 гг. – освобождение:

|

|

14 – 27 января 1944 г. |

Ленинградско-Новгородская операция, в результате которой была снята блокада с Ленинграда и освобождена Ленинградская область. |

|

24 января – 17 февраля |

Корсунь – Шевченковская операция, положившая начало освобождению Правобережной Украины |

|

8 апреля- 12 мая 1944г. |

Освобождение Крыма и Севастополя |

|

10 июня – 9 августа 1944 г. |

Выборгско-Петрозаводская операция по разгрому финской армии на Карельском и Онежско-Ладожском перешейках и выводу Финляндии из войны |

|

23 июня – 29 августа 1944 г. |

Операция «Багратион» по освобождению Белоруссии |

|

13 июля- 29 августа 1944 г. |

Львовско-Сандомирская операция по освобождению Западной Украины и юго-восточной Польши |

|

20-29 августа 1944 г. |

Ясско-Кишиневская операция по освобождению Молдовы |

|

Март-октябрь 1944г. |

Освобождение Румынии, которая подписала перемирие с СССР и объявила войну Германии |

|

Июль 1944 – май 1945 гг. |

Освобождение Польши. Красная армия не поддержала Варшавское восстание в августе-сентябре 1944 г., организованное эмигрантским правительством |

|

Август 1944 – май 1945 гг. |

Освобождение оккупированных стран Западной и Северной Европы |

|

Апрель-май 1945 г. |

Берлинская операция. Пражская операция. Окончание войны с Германией. |

Операции Великой Отечественной войны

|

Операции войны |

События |

Дата |

Главнокомандующие |

|

Барбаросса |

Военная компания Германии против СССР |

22.06.1941 |

|

|

Тайфун |

Немецкая операция, целью которой был захват и уничтожение Москвы |

Сентябрь-декабрь 1941 года |

фон Бок, Гудериан, Штраус, фон Клюге и др. |

|

Уран |

Контрнаступление Советских войск в ходе Сталинградской битвы |

19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 года |

Юго-западный фронт – Ватутин Донской фронт – Рокоссовский Сталинградский фронт — Ерёменко |

|

Кольцо |

Окружение и уничтожение остатков фашистских войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом в ходе Сталинградской битвы |

10 января – 2 февраля 1943 года |

Командующий Донским фронтом Рокоссовский |

|

Искра |

Прорыв блокады Ленинграда |

12-30 января 1943 года |

Ленинградский фронт – Говоров Волховский фронт — Мерецков |

|

Цитадель |

План немецкого Генштаба, направленный на выравнивание положения после начала коренного перелома (конец 1942-начало 1943) |

Весна –лето 1943 года |

|

|

Кутузов |

Курская битва и наступление по всему фронту |

1 июля – 18 августа 1943 года |

Западный фронт – Соколовский Брянский фронт – Попов |

|

Полководец Румянцев |

Наступление на Белгородско-Харьковском направлении в ходе Курской битвы |

3-30 августа 1943 года |

1-й Украинский фронт – Ватутин 2-й Украинский фронт — Конев |

|

Корсунь-Шевченковская |

Наступление на Правобережной Украине |

24 января – 17 февраля 1944 года |

1-й Украинский фронт – Ватутин 2-й Украинский фронт — Конев |

|

Январский гром (Красносельско-Ропшинская) |

Снятие блокады Ленинграда |

14-30 января 1944 года (27.01 – снятие блокады) |

Ленинградский фронт — Говоров |

|

Берлинская операция |

16 апреля – 8 мая 1945 года (2.05 – штурм Берлина) |

И.В. Сталин 1-й Белорусский фронт – Жуков 2-й Белорусский фронт – Рокоссовский 1-й Украинский фронт – Конев |

|

№ Удара |

Операция |

Дата |

Главнокомандующие |

Итоги операций |

|

1 удар |

Ленинградско-Новгородская |

14 января – 1 марта 1944 года |

Ленинградский фронт – Говоров Волховский фронт – Мерецков Прибалтийский фронт – Попов Краснознаменный Балтийский флот — Трибуц |

Разгром группы армий «Север», снятие блокады Ленинграда, освобождение Ленинградской области |

|

2 удар |

Днепровско-Карпатская |

24 декабря 1943 года – 17 апреля 1944 года |

1-й Украинский фронт – Ватутин 2-й Украинский фронт – Конев 3-й Украинский фронт – Малиновский 4-й Украинский фронт — Толбухин |

Освобождение Правобережной Украины |

|

3 удар |

Одесская |

1944 год |

3-й Украинский фронт – Малиновский |

|

|

Крымская |

4-й Украинский фронт – Толбухин |

|||

|

4 удар |

Выборгско-Петрозаводская |

Лето 1944 года |

Ленинградский фронт – Говоров Карельский фронт — Мерецков |

Освобождение Карелии |

|

5 удар |

Белорусская операция («Багратион») |

23 июня — 28 июля 1944 года |

1-й Белорусский фронт – Рокоссовский 2-й Белорусский фронт – Захаров 3-й Белорусский фронт – Черняховский 1-й Прибалтийский фронт – Баграмян Координатор действий 1-го и 2-го Белорусских фронтов – Жуков Координатор действий 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов — Василевский |

Освобождение Белоруссии |

|

6 удар |

Львовско-Сандомирская |

13 июля – 29 августа 1944 года |

1-й Украинский фронт – Конев 4-й Украинский фронт – Петров |

|

|

7 удар |

Ясско-Кишиневская |

Август 1944 года |

2-й Украинский фронт – Малиновский 3-й Украинский фронт — Толбухин |

Освобождение Молдавии |

|

Румынская |

30 августа – 3 октября 1944 года |

2-й Украинский фронт – Малиновский |

||

|

8 удар |

Прибалтийская |

14 сентября – 24 ноября 1944 года |

Ленинградский фронт – Говоров 1-й Прибалтийский – Баграмян 2-й Прибалтийский – Ерёмено 3-й Прибалтийский – Масленников Краснознаменный Балтийский флот — Трибуц |

Освобождение Эстонии, Латвии, Литвы |

|

9 удар |

Восточно-Карпатская |

8 сентября – 28 октября 1944 года |

1-й Украинский фронт – Конев 4-й Украинский фронт – Петров |

Освобождение Югославии и помощь Словацкому восстанию против Вермахта |

|

Белградская |

28 сентября – 20 октября 1944 года |

Толбухин (СССР)Броз Тито и Дапчевич (Словакия) |

||

|

10 удар |

Петсамо-Киркенесская |

7-29 октября 1944 года |

Карельский фронт — Мерецков |

Освобождение Норвегии |

Причины, этапы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война (22 июня 1941 — 9 мая 1945) — война СССР против гитлеровской Германии и союзных ей государств, составная часть Второй мировой войны (1939–1945).

Причины Великой Отечественной войны:

- противоречия в Версальско-Вашингтонской системе международных отношений;

- недооценка ведущими Западными державами и СССР опасности, исходившей от нацистской Германии;

- стремление Германии к установлению мирового господства;

- ярко выраженный антисоветизм гитлеровской Германии. Планы агрессии против СССР Гитлер вынашивал ещё задолго до своего прихода к власти в Германии (1933). Их практическое воплощение началось после создания в 1936 г. «Антикоминтерновского пакта». Правительства Великобритании и Франции своей политикой «умиротворения» агрессора содействовали экспансионистским планам гитлеровцев.

18 декабря 1940 г. Гитлером был утверждён план молниеносной войны против СССР — план «Барбаросса». Его реализация должна была занять не более восьми недель. С этой целью вермахт (вооружённые силы нацисткой Германии) был разделён на три группы армий: «Север», «Центр» и «Юг». Общие силы вторжения насчитывали 190 дивизий, в том числе 152 немецких. Главными стратегическими объектами были признаны Москва и Ленинград. Согласно плану они должны были до наступления холодов достичь линии Астрахань — Архангельск, оккупировав европейскую часть территории СССР, разгромив основные силы Красной армии и разрушив стратегические промышленные объекты на Урале.

Основные этапы Великой Отечественной войны

Начальный период войны (июнь 1941 — ноябрь 1942) — время оборонительных боёв РККА. Вермахт оккупировал большую часть территории СССР. 5 декабря 1941 г. началось советское контрнаступление под Москвой, которое привело к краху гитлеровских планов молниеносной войны.

22 июня 1941 г. началось германское вторжение. Группа армий «Север» должна была захватить Прибалтику, порты на Балтийском море и выйти к Ленинграду. Группе армий «Центр» была поставлена задача оккупировать Белоруссию и развернуть наступление на Москву. Группа армий «Юг», захватив Украину, открывала путь в Крым и на Донбасс. Вражеской группировке противостояли войска Юго-Западного и Западного фронтов, моряки Черноморского флота, Дунайской и Пинской флотилий. Общая численность РККА составляла 2,7 млн человек (170 дивизий).

Летом — осенью 1941 г., несмотря на героическое сопротивление, боевые действия для частей РККА разворачивались крайне неудачно. За первые три недели войны моторизированным и танковым подразделениям вермахта удалось продвинуться на 350–600 км. Были оккупированы Латвия, Литва, южная часть Эстонии, Молдавия, Белоруссия. Неоднократно наши войска попадали в так называемые «котлы» — под Уманью, Киевом, Вязьмой.

Тем не менее, уже в сентябре — октябре 1941 г. Красной армии удалось на всех участках фронта навязать противнику изматывающие бои, приостановив его наступление. Гитлеровцы не смогли взять Ленинград и перешли к его длительной блокаде. Огромные потери вермахта в Смоленском сражении позволили выиграть время для укрепления обороны Москвы, которая с 20 октября перешла на осадное положение. В начале ноября 1941 г. немцы были остановлены в 25–30 км от Москвы. Сосредоточив резервы и перегруппировав силы, войска Красной армии силами Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов 5 декабря 1941 г. перешли в контрнаступление под Москвой, отбросив до января 1942 г. агрессора на 100–250 км от столицы. В ходе этого наступления были освобождены Калинин (Тверь), Калуга, Московская, Рязанская, Тульская, Смоленская, Орловская области. Московская битва стала первым крупным поражением нацистов с начала Второй мировой войны. Она развеяла миф о непобедимости вермахта и вселила уверенность в советских воинов.

Однако ряд стратегических просчётов, допущенных Ставкой Верховного Командования и лично И. В. Сталиным в первой половине 1942 г. (разгром войск Юго-Западного фронта под Харьковом, провал десантной операции в Керчи, завершение обороны Севастополя), вновь вернул стратегическую инициативу противнику. Вопреки ожиданиям Ставки, летом 1942 г. А. Гитлер решил не возобновлять наступление на Москву, а сосредоточить основные усилия на южном крыле фронта с целью захвата Кавказа, Кубани и форсирования Волги.

Среди главных причин поражений Красной армии на начальном этапе войны были:

- неспособность советского руководства определить время и направление главного удара врага;

- незавершённость перевооружения армии;

- военная доктрина СССР не предусматривала ведение длительных оборонительных действий;

- репрессии среди высшего командного состава накануне войны;

- отсутствие у подавляющего большинства солдат и офицеров Красной армии положительного военного опыта.

Период «коренного перелома» (ноябрь 1942 — август 1943) — решающие победы Красной армии под Сталинградом (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) и Курском (5 июля — 23 августа 1943). Германское командование полностью утратило стратегическую инициативу и перешло к оборонительным действиям.

К середине июля 1942 г. германские части 4‑й танковой армии и 6‑й полевой прорвались в излучину Дона. 17 июля 1942 г. началась Сталинградская битва, в которой участвовало более 2 млн человек. Бронетанковая группировка противника, насчитывавшая до 740 танков, уже к концу июля вышла к Волге. Для создания плацдарма и форсирования реки необходимо было сломать главный опорный пункт РККА на этом участке фронта — Сталинград.

С августа 1942 г. бои развернулись непосредственно в городе. В сентябре наиболее ожесточённые бои шли в районе стратегической высоты — Мамаева кургана и железнодорожного вокзала. Оборону Сталинграда держали 62-я армия (генерал-лейтенант В. Чуйков), 64-я армия (генерал-лейтенант В. Шумилов) и 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерала А. Родимцева. Первая фаза битвы (с июля по ноябрь) значительно измотала силы врага, его общие потери составляли около 700 тыс. человек.

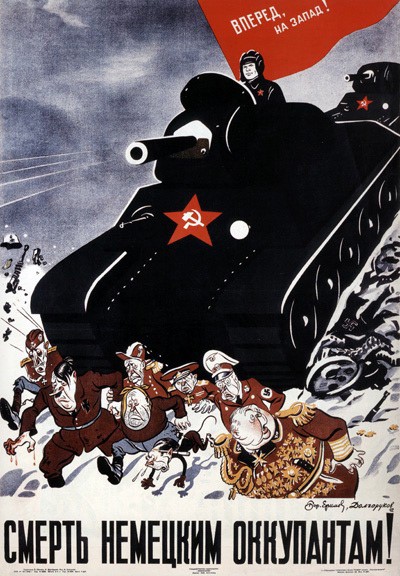

19 ноября 1942 г. войска Красной армии перешли в контрнаступление (операция «Уран»). Силами трёх фронтов: Юго-Западного (генерал Н. Ватутин), Донского (генерал К. Рокоссовский) и Сталинградского (генерал А. Ерёменко) удалось окружить немецкую группировку общей численностью 330 тыс. человек. Попытки немцев деблокировать окружённых успеха не принесли, и 2 февраля 1943 г. враг капитулировал. В результате битвы были полностью разгромлены 32 дивизии противника, что составило 25 % от общего числа вражеских дивизий на советско-германском фронте. Победа под Сталинградом стала началом коренного перелома во Второй мировой войне.

Гитлеровское командование рассчитывало вернуть утраченную в летней кампании 1943 г. инициативу. Для нового наступления противник избрал так называемый Курский выступ, который образовался в ходе зимне-весеннего наступления советских войск. На этом направлении нацисты сосредоточили практически все оставшиеся у них резервы — 900 тыс. человек, 2,7 тыс. танков, 2 тыс. самолётов. Гитлеровцы впервые планировали массово применить свои технические новинки — танки «Тигр» и «Пантера», штурмовое орудие «Фердинанд», истребители «Фокке-Вульф-190» и бомбардировщик «Хейнкель-111». Операция получила кодовое название «Цитадель». Она должна была начаться 5 июля 1943 г.

Оборона Курской дуги была возложена на войска Центрального (К. Рокоссовский) и Воронежского (Н. Ватутин) фронтов. Позже к ним присоединились армии Степного фронта (И. Конев). Советская группировка насчитывала 1,3 млн человек, 3,4 тыс. танков, 2,2 тыс. самолётов. Собрав необходимые данные, советское командование знало время начала гитлеровского наступления, приведя войска в полную боевую готовность.

Курская битва началась с массированной артподготовки соединений Красной армии, которая нанесла значительный урон врагу. Тем не менее, немецкое командование решило не менять планов и всё же перешло в наступление. Несколько дней прошли в ожесточённых боях, не дававших перевеса ни одной из сторон. Примечательным было сражение у Прохоровки 12 июля 1943 г. Оно стало крупнейшей танковой битвой в истории. Одновременно в ней принимало участие до 1200 танков и самоходных установок. Со временем инициатива стала переходить к частям РККА, не в последнюю очередь из-за возможности подвода новых резервов. 5 августа 1943 г. были освобождены Орёл и Белгород, а 23 августа — Харьков. Курская битва закончилась победой Красной армии, окончательно переломив ход войны в пользу СССР и его союзников.

Третий период (осень 1943 — май 1945) — изгнание агрессоров за пределы СССР, освобождение стран Европы. Окончательный разгром нацистской Германии.

Развивая успех, полученный в результате битвы на Курской дуге, советские войска к концу сентября 1943 г. вышли к Днепру. Преодолев «восточный вал», Красная армия форсировала реку, освободив Запорожье (14 октября), Днепропетровск (25 октября) и Киев (6 ноября).

1944 г. начался наступлением под Ленинградом. Войскам Ленинградского (Л. Говоров), Волховского (К. Мерецков) и 2-го Прибалтийского фронтов удалось нанести сокрушительный удар по войскам группы армий «Север» и снять блокаду легендарного города. Началось освобождение Прибалтики.

Тем временем войсками 1-го (Н. Ватутин) и 2-го (И. Конев) Украинских фронтов была проведена Корсунь-Шевченковская наступательная операция, позволившая приступить к освобождению Правобережной Украины. В мае 1944 г. был освобождён Крым. Летом 1944 г. была блестяще осуществлена операция «Багратион», которая привела к изгнанию врага из Белоруссии. 3 июля 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта (К. Рокоссовский) вошли в Минск. Летом и осенью 1944 г. Советская армия вступила на территорию Польши, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Освобождение этих стран от гитлеровцев сопровождалось установлением прокоммунистических правительств.

В январе 1945 г. в ходе Висло-Одерской операции советские войска вошли на территорию Германии. К началу февраля они вышли к Одеру в 60–70 км от Берлина. Параллельно была разгромлена группировка противника в Венгрии и Словакии. В апреле 1945 г. начался штурм германской столицы. 2 мая Берлинский гарнизон капитулировал. В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. в Берлине состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции вооружённых сил нацистской Германии перед представителями СССР, США, Франции и Великобритании. По поручению советского правительства она была принята маршалом Г. Жуковым. Великая Отечественная война завершилась победой Советского Союза.

Одним из наиболее выдающихся советских полководцев времён Великой Отечественной войны был Георгий Константинович Жуков (1896–1974) — советский военачальник, маршал, четырежды Герой Советского Союза, награждён двумя орденами «Победа». Во время Великой Отечественной войны был начальником Генерального штаба, командующим фронтом, членом Ставки Верховного Главнокомандования, занимал пост заместителя Верховного Главнокомандующего.

Героизм советских людей

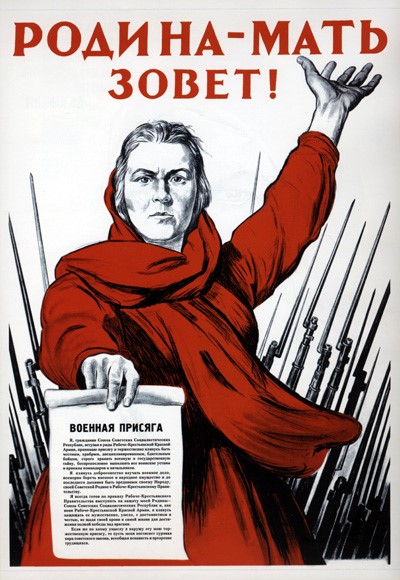

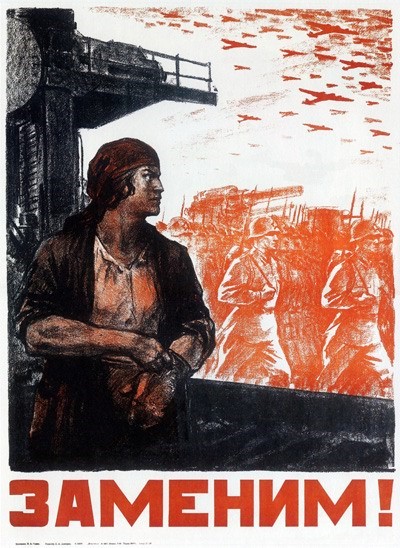

Великая Отечественная война стала большим испытанием для всех народов СССР. С первых её дней советские граждане, как на фронте, так и в тылу, демонстрировали беззаветное мужество и героизм.

Защитники Брестской крепости, первыми приняв удар агрессора 22 июня, держали оборону до 30 июля 1941 года. 73 дня продолжалась героическая оборона Одессы (5 августа — 16 октября 1941). Почти год насмерть стояли защитники Севастополя (12 сентября 1941 — 10 июля 1942). Несколько лет в условиях блокады родного города прожили ленинградцы (8 сентября 1941 — 27 января 1944). Долгое время контакт с городом на Неве поддерживался лишь благодаря «дороге жизни» — единственной транспортной магистрали через Ладожское озеро, связывающей с 12 сентября 1941 по март 1943 г. Ленинград со страной.

Навсегда в народной памяти останутся имена лётчиков Н. Гастелло, А. Покрышкина и И. Кожедуба, пограничника А. Лопатина, солдата А. Матросова, снайпера В. Зайцева, разведчицы Зои Космодемьянской, гвардейцев-панфиловцев и гвардейцев-широнинцев, а также многих других, отдавших свои жизни за освобождение родной земли.

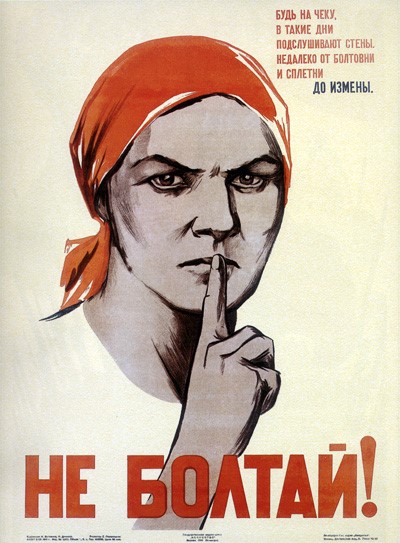

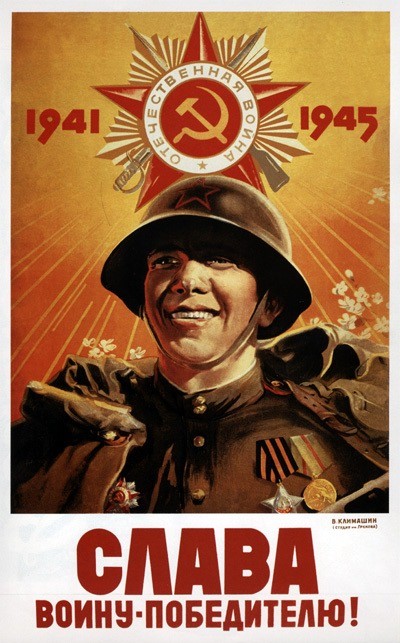

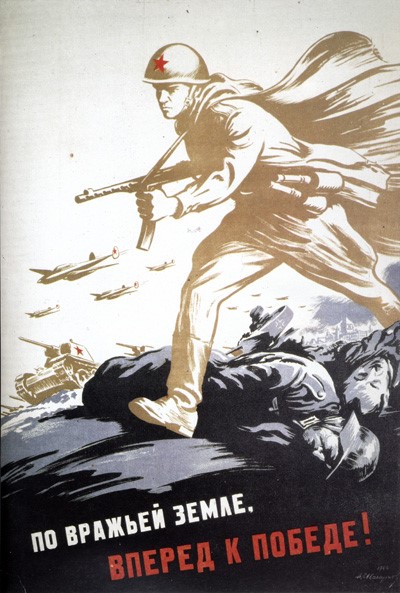

Идеология в годы войны. Война привела к определённым изменениям в государственной идеологии. Основой патриотического воспитания стало обращение к героическим страницам и личностям из исторического прошлого Российского государства. Были учреждены новые ордена для высшего офицерского состава (Суворова, Александра Невского, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Ушакова, Нахимова). Солдат награждали орденом Славы трёх степеней — аналог дореволюционного Георгиевского креста. Изменилось и отношение советской власти к православной церкви. Сталин дал разрешение на выборы патриарха — 3 сентября 1943 г. патриархом Московским и всея Руси стал Сергий. Открывались духовные семинарии, академии, монастыри. Произошла частичная реабилитация репрессированных священнослужителей.

В годы войны большинство вузов и школ оказалось на оккупированной территории. Часть учебных заведений успели эвакуировать. Резко сократилось число студентов и общее количество вузов. Оставшиеся университеты были переведены на сокращённый срок обучения. В связи с тем, что на предприятия пришло много подростков, государство уделяло особое внимание расширению сети вечерних семилетних и средних школ для обучения молодёжи без отрыва от производства.

Наука и культура в годы войны. Весомый вклад в победу внесли представители отечественной науки и инженерной мысли. Армия получала новейшие модели самолётов, разработанные авиаконструкторами С. Лавочкиным, А. Туполевым (Ту-2), С. Ильюшиным (Ил-2), А. Микояном, А. Яковлевым (Як-3, Як-9). В конструкторском бюро М. Кошкина и А. Морозова был создан и в дальнейшем совершенствовался легендарный Т-34, который не только являлся основным танком Красной армии до первой половины 1944 г., но и стал самым массовым танком своего класса времён Второй мировой войны. С 1941 г. было развёрнуто массовое производство бесствольных систем полевой реактивной артиллерии БМ‑13 — знаменитых «катюш». Вопросами разработки стрелкового вооружения занимались В. Дегтярёв, В. Токарев и др.

Основными задачами учёных были: решение военно-технических проблем, научная помощь промышленности в оптимизации нового военного производства, мобилизация сырьевых ресурсов страны на нужды обороны, замена недостающих материалов местным сырьём. Группа учёных во главе с А. Александровым и И. Курчатовым создала новые методы размагничивания боевых кораблей против немецких электромагнитных мин. В кратчайшие сроки были открыты и освоены месторождения бокситов на Южном Урале, вольфрамовые, медные, марганцевые залежи в Казахстане, большие запасы нефти в Татарии.

В годы ВОВ художественное искусство играло роль идейного оружия для борьбы советского народа с агрессорами. Многие творческие люди уходили на фронт, становились партизанами и народными ополченцами. Корреспондентами на передовой работали М. Шолохов («Они сражались за Родину»), А. Твардовский («Василий Тёркин»), А. Фадеев («Молодая гвардия»). Гимном советской женщине стало стихотворение К. Симонова «Жди меня». Большой популярностью пользовались статьи и памфлеты И. Эренбурга, А. Толстого. Литература военных лет стала источником духовной силы в жизни народа и помогла победить врага.

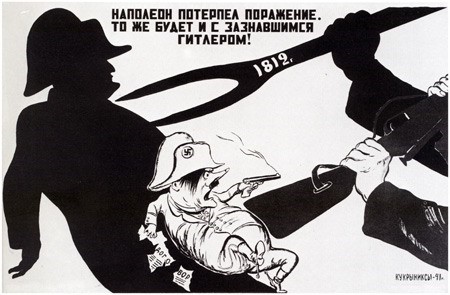

На фронте гастролировали театральные труппы. В их составе работали выдающиеся режиссёры и артисты Ю. Завадский, А. Дикий, С. Михоэлс, М. Прудкин и др. Моральный дух солдат поднимали представители певческого жанра (К. Шульженко, М. Бернес, Л. Русланова, Л. Утёсов). Музыкальным символом войны стала песня А. Александрова и В. Лебедева-Кумача «Священная война». Всемирную славу снискала Седьмая симфония Д. Шостаковича, созданная композитором во время пребывания в блокадном Ленинграде. Огромное пропагандистское значение имели работы советских кинематографистов («Трактористы», «Два бойца», «Парень из нашего города», «Небесный тихоход» и др.). Патриотической направленностью отличалось творчество режиссёров А. Довженко и Р. Кармена. Художественной летописью войны стали произведения художников Кукрыниксов — А. Дейнеки, С. Герасимова, А. Пластова.

Партизанское движение

В основу человеконенавистнической оккупационной политики нацистов был положен план «Ост». Он представлял обширную программу немецкой колонизации восточноевропейских территорий, которая предусматривала насильственное выселение из оккупированных областей Советского Союза свыше 80 % населения и размещение его преимущественно в Сибири. Практическая реализация этих установок привела к появлению массового движения сопротивления, состоявшего из партизанских отрядов и подпольных групп, действовавших во вражеском тылу.

Впервые призыв к развёртыванию всенародной борьбы прозвучал в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Основными методами партизанской борьбы были рейды по тылам противника, диверсии, оказание помощи регулярным частям Красной армии. Отдельные районы на оккупированных территориях, которые полностью контролировались партизанами, назывались партизанскими краями.

В развитии партизанского движения выделяют следующие этапы:

- организационный (лето 1941 — осень 1942) — действие разрозненных отрядов, часто возникавших спонтанно. 18 июля 1941 вышло постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об организации борьбы в тылу вражеских войск»;

- активных действий (осень 1942 — конец 1944) — создание координационных органов для управления партизанским движением. Так, 30 мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения во главе с Первым секретарём ЦК КП(б) Белоруссии П. Пономаренко. В конце августа 1942 г. в Москву на совещание были вызваны руководители крупнейших партизанских соединений, где были намечены конкретные планы по борьбе с врагом.

На этом этапе на основе отдельных отрядов создаются крупные соединения под командованием С. Ковпака, П. Вершигоры, А. Фёдорова, А. Сабурова и др., осуществлявшие важные стратегические задачи, поставленные командованием. Местами наибольшего распространения партизанского движения были Ленинградская, Смоленская и Орловская области РСФСР, почти вся Белоруссия, северные области Украины, Крым. В западных областях Украины и в Прибалтике партизанам противостояли не только германские оккупационные власти, но и подпольные соединения местных националистов (ОУН-УПА, «лесные братья»).

Крупнейшей операцией советских партизан стала «рельсовая война» (3 августа — 15 сентября 1943), осуществлённая на оккупированных территориях РСФСР, БССР и УССР с целью поддержки РККА в завершении разгрома вражеских войск во время Курской битвы. Заключалась в разрушении транспортных коммуникаций и выведении из строя перевозимых по железной дороге живой силы и техники противника.

Широкую известность приобрела молодёжная антифашистская комсомольская подпольная организация «Молодая гвардия», возглавлявшаяся О. Кошевым, У. Громовой, И. Туркеничем. Она действовала в 1941–1943 гг. в городе Краснодоне Луганской области Украинской ССР.

Тыл в годы войны

После введения военного положения все функции органов государственной власти в отношении обороны, сохранения общественного порядка и обеспечения государственной безопасности переходили к военным властям. 26 июня 1941 г. был издан Указ Президиума ВС СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», тогда же была обнародована Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мобилизации всех средств для отпора захватчикам и пресечении панических настроений. 30 июня 1941 г. образовался Государственный комитет обороны (ГКО). Его председателем стал И. Сталин. Также в составе ГКО были В. Молотов, К. Ворошилов, Г. Маленков, Л. Берия, Л. Каганович. В руках комитета сосредоточилась вся полнота государственной, военной и политической власти.

Огромный вклад в победу принадлежит труженикам тыла. С первых дней войны для рабочих и служащих вводились обязательные сверхурочные работы, продолжительность рабочего дня возросла до 11 часов. Была введена шестидневная рабочая неделя, отпуска отменялись. С декабря 1941 г. все занятые на военных производствах приравнивались к мобилизованным и закреплялись за предприятиями. За самовольный уход с предприятия грозило до восьми лет тюрьмы.

Перед сельским хозяйством, вопреки значительным потерям посевных площадей и сокращению поголовья скота, ставилась задача обеспечения продовольствием армии и работников военных производств. В колхозах увеличивался обязательный минимум трудодней в 1,5 раза. В МТС свыше 40 % трактористов и комбайнеров в 1942 г. составляли женщины. Также много женщин и подростков было занято в промышленности. Из мужчин, по разным причинам не призванных в армию, создавались части народных ополченцев, численность которых достигла почти 2 млн человек.

К середине 1942 г. экономику удалось почти полностью перевести на военные рельсы. В восточные районы (Урал, Сибирь, Казахстан) эвакуировали 1200 крупных предприятий. Параллельно с этим продолжалось строительство новых промышленных объектов. Строгий государственный контроль и самоотверженность рабочих позволили уже к концу 1942 г. восстановить довоенные показатели во многих стратегически важных отраслях промышленного производства, что нивелировало военно-техническое превосходство Германии.

СССР в антигитлеровской коалиции

Антигитлеровская коалиция — военно-политический союз государств, выступавший во Второй мировой войне против стран-агрессоров (Германии, Японии, Италии и их сателлитов). Хотя к концу войны коалиция насчитывала более 50 государств, ключевую роль в ней играли СССР, Великобритания и США.

Начало Великой Отечественной войны заставило пересмотреть лидеров Западных государств своё отношение к СССР. Уже в первые дни войны У. Черчилль и Ф. Рузвельт заявили о готовности поддержать Советский Союз. Великобритания и СССР 12 июля 1941 г. подписали соглашение о совместных действиях против Германии, в котором были зафиксированы взаимные обязательства об оказании помощи и поддержки в войне, а также об отказе от заключения сепаратного мира с противником. Вскоре после заключения соглашения СССР и Великобритания приняли совместные меры с целью предотвращения использования территории Ирана державами Оси. 16 августа Москва получила заём от английского правительства в размере 10 млн фунтов стерлингов, предназначенных для оплаты военных закупок в Великобритании. Следующим шагом создания антигитлеровской коалиции стало присоединение Советского Союза к Атлантической хартии, ранее подписанной США и Великобританией.

Параллельно советским правительством были налажены контакты с национальным комитетом «Свободная Франция» Ш. де Голля и находившимися в эмиграции правительствами Чехословакии, Польши, а также рядом других государств, захваченных гитлеровцами.

29 сентября — 1 октября 1941 г. в Москве состоялась встреча глав Министерства иностранных дел трёх государств. Были достигнуты договорённости о поставках оружия и военной техники в СССР, который в свою очередь гарантировал Англии и США их снабжение стратегическим сырьём. В ноябре 1941 г. произошло официальное присоединение СССР к ленд-лизу — государственной программе США, предусматривавшей поставки союзникам по антигитлеровской коалиции боеприпасов, техники, продовольствия и стратегического сырья. Основная их часть пришлась на период с середины 1943 г. до конца 1944 г.

Непосредственное вступление 7 декабря 1941 г. в войну США завершило оформление антигитлеровской коалиции. Декларация Объединённых Наций была подписана 1 января 1942 г. представителями 26 государств, в том числе СССР, США, Великобритании и Китая, что способствовало дальнейшему укреплению союза народов, противостоявших агрессорам. В ней содержалось обязательство употребить все ресурсы, военные и экономические, против тех членов Берлинского пакта, с которыми данный участник Декларации пребывает в состоянии войны.

Важными дипломатическими документами, скрепившими антигитлеровскую коалицию, являлись советско-английский договор о «Союзе в войне против гитлеровской Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве после войны» от 26 мая 1942 г. и советско-американское соглашение «О принципах, применяемых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии» от 11 июня 1942 г.

По итогам конференции министров иностранных дел великих держав, состоявшейся в Москве 19–30 октября 1943 г., её участники приняли декларацию, в которой речь шла о том, что война должна завершиться полной и безоговорочной капитуляцией Германии. Кроме того, в ней были сформулированы принципы послевоенного мироустройства. В другой декларации, утверждённой на той же конференции, говорилось о неотвратимой ответственности нацистов за совершённые ими преступления.

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны, выход Красной армии на государственные границы СССР со всей очевидностью демонстрировали, что Советский Союз и без посторонней помощи может изгнать нацистов из оккупированных ими стран Европы. Принимая это во внимание, США и Великобритания, не желая видеть советские войска в Центральной и Западной Европе раньше, чем там окажутся их армии, ускорили высадку союзных сил во Франции.

В конце 1943 г., когда поражение Германии стало уже очевидным, «Большая тройка» — лидеры антигитлеровской коалиции У. Черчилль, Ф. Рузвельт, И. Сталин — собрались в Тегеране (28 ноября — 1 декабря 1943). В работе конференции участвовали также министры иностранных дел, политические и военные советники.

Основное внимание участников было сосредоточено на проблемах дальнейшего ведения войны, в особенности — открытия второго фронта. В итоге была одобрена Декларация о совместных действиях в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве. Сталин выступил с заявлением о готовности СССР начать войну с Японией после разгрома Германии. Было принято решение об открытии союзниками второго фронта до лета 1944 г. с их высадкой во Франции (это произошло 6 июня 1944 г. — операция «Оверлорд»).

Наряду с проблемами ведения войны на первой конференции глав правительств обсуждались вопросы послевоенной организации и обеспечения прочного мира. В частности, затрагивалась проблема устройства Германии после падения нацистского режима. США и Великобритания настаивали на необходимости раздела Германии на ряд мелких государств, советская делегация выступала за демилитаризацию и демократизацию немецкого государства, публичного суда над гитлеровским руководством, а также создание сильного международного органа, который бы в будущем стал гарантом того, что Германия не станет инициатором новых войн.

На повестку дня Тегеранской конференции были вынесены польский и иранский вопросы. Западные страны пытались примирить СССР и польское эмигрантское правительство в Лондоне, отношения между которыми резко ухудшились после огласки в 1943 г. немцами фактов массового расстрела НКВД польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском. Камнем преткновения в советско-польских отношениях оставался и вопрос о границах. СССР настаивал на признании границ 1939 г., которые в целом соответствовали линии Керзона, предложенной ещё в 1920 г., и позволяли сохранить единство украинского и белорусского народов.

Освобождение Красной армией от гитлеровцев ряда восточноевропейских стран обозначило расхождения союзников в отношении их послевоенного устройства. СССР стремился к созданию «пояса безопасности» на своих западных границах из дружественно настроенных к нему государств. Другие участники антигитлеровской коалиции, прежде всего Великобритания, хотели не только добиться восстановления своих довоенных позиций в этих странах, но и навязать Советскому Союзу обязательства о разделе сфер влияния ещё до того, как они будут освобождены.

С этой целью в октябре 1944 г. У. Черчилль нанёс визит в Москву. Его предложение состояло в следующем: в Румынии СССР получает 90% влияния, а 10% оставалось другим странам, в Греции это соотношение было таким же, но в пользу Великобритании. Относительно Югославии и Венгрии британский премьер предлагал установить паритет — 50% на 50%, в Болгарии 75% влияния отдавалось Москве и 25% другим государствам. Обсуждение этих предложений происходило на уровне министров иностранных дел.

Принципиальным было то, что СССР согласился отдать 90% влияния в Греции англичанам и американцам, несмотря на то, что в этой стране существовала высокая вероятность прихода к власти коммунистов. Это служило демонстрацией признания сферы влияния союзников за пределами «пояса безопасности» и подтверждало настрой Москвы на продолжение сотрудничества и в послевоенном мире.

Новая встреча глав трёх союзных государств состоялась 4–11 февраля 1945 г. в Ялте. Заслушав доклад заместителя начальника Генерального штаба Советской армии А. Антонова о положении на советско-германском фронте, союзники согласовали военные планы окончательного разгрома Германии и обозначили те принципы, на которых будет базироваться послевоенное устройство мира. Было принято решение о разделе Германии на зоны оккупации между СССР, США, Великобританией и Францией. Столица Германии — Берлин — также делилась на оккупационные зоны. Координацию и контроль действий оккупационных властей должна была осуществлять Центральная контрольная комиссия в Берлине. СССР вновь выступил против идеи глав западных держав о расчленении Германии. Лидеры «Большой тройки» были едины во мнении о необходимости полного уничтожения германского милитаризма и национал-социализма.

В ходе переговоров советская сторона подтвердила своё обязательство вступить в войну против Японии через 2–3 месяца после завершения боевых действий с Германией. При этом СССР потребовал сохранения существовавшего положения Монголии, восстановления прав на территории, утерянные в результате Русско-японской войны (Южный Сахалин, Курильские острова), интернационализации Порт-Артура, совместной с Китаем эксплуатации Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской железных дорог.

Существенные разногласия у участников конференции возникли при обсуждении польского вопроса. Они касались установления западной границы Польши (СССР предлагал передать полякам ряд территорий, до войны принадлежавших Германии) и состава польского правительства. Сталин хотел сделать его прокоммунистическим, тогда как Великобритания и США настаивали на признании легитимности эмигрантского правительства в Лондоне.

Принятая на конференции Декларация об освобождённой Европе предусматривала готовность союзных государств оказать помощь народам Европы в установлении демократической власти. Участники конференции приняли решение о созыве 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско учредительной конференции Организации Объединённых Наций. Участниками конференции могли стать все государства, объявившие войну Германии и Японии до 1 марта 1945 г. Была достигнута договорённость, что членами ООН наряду с СССР будут Украинская ССР и Белорусская ССР.

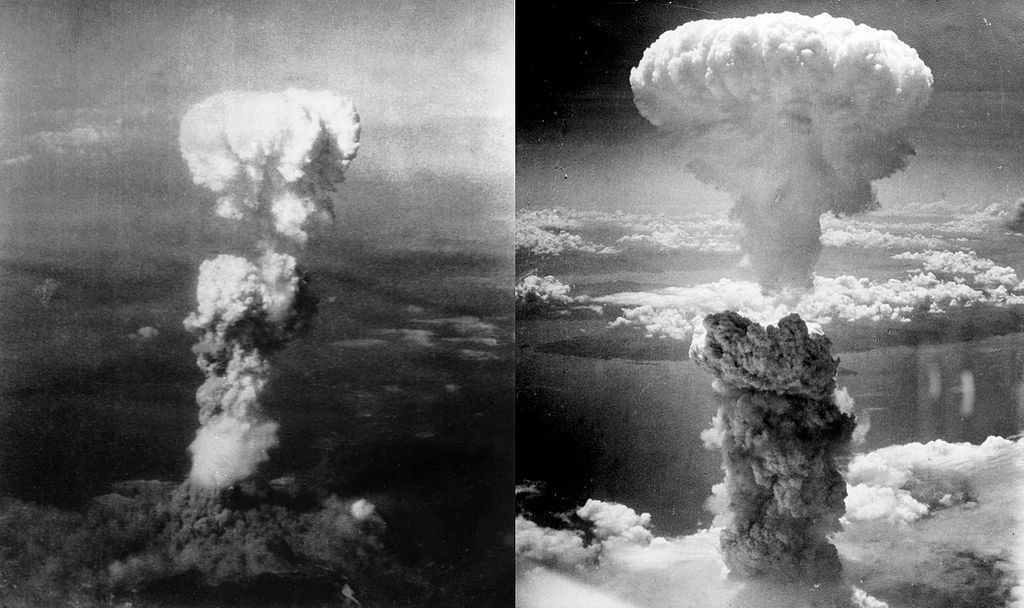

Завершение Второй мировой войны

8 августа 1945 г. СССР вступил в войну против Японии. Под общим руководством маршала А. Василевского советские войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов нанесли ряд ощутимых поражений Квантунской армии, освободив Северо-Восточный Китай и Северную Корею. 2 сентября 1945 г. состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. Вторая мировая война завершилась. Основной итог войны состоял в разгроме государств агрессивного блока во главе с нацистской Германией и ликвидации угрозы истребления русского и других народов Советского Союза. Возрос авторитет и влияние СССР в мире. В результате войны погибло свыше 60 млн человек, в том числе 27 млн советских граждан.

Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве мира

Историческое значение СССР во Второй мировой войне состоит в том, что ему принадлежала роль главной военно-политической силы, предопределившей победный ход войны и защитившей народы мира от порабощения. Народы Советского Союза смогли сорвать в 1941 г. немецкие планы молниеносной войны, остановив победный марш гитлеровцев по Европе. Контрнаступление под Москвой разрушило миф о непобедимости вермахта, способствовав подъёму движения Сопротивления и укрепив антигитлеровскую коалицию. Поражения, нанесённые Германии под Сталинградом и Курском, стали коренным переломом в войне, заставив страны агрессивного блока отказаться от наступательной стратегии. Форсирование солдатами Красной армии Днепра открыло путь к освобождению Европы. Освободив Восточную Европу, СССР вернул государственность порабощённым народам, восстановив исторически справедливые границы.

На советско-германском фронте были уничтожены основные силы коалиции агрессоров — 607 дивизий, тогда как англо-американские войска разгромили 176 дивизий противника. Около 77 % от всех потерь вермахта во Второй мировой войне были на Восточном фронте. Советско-германский фронт был самым большим по протяжённости из всех фронтов Второй мировой войны.

В основе Победы — патриотический подъём советских граждан, невиданный энтузиазм народа, восприятие большинством советских людей нацистской агрессии как личного вызова, что и порождало стремление к осуществлению справедливой, освободительной войны. Такое отношение подтверждается примерами массового героизма на фронтах, ожесточённого сопротивления на оккупированных территориях, трудовых свершений в тылу. Созданная в течение первых пятилеток хозяйственная база позволила не только восполнить значительную часть потерь, понесённых вследствие захвата противником отельных промышленных районов, в максимально сжатые сроки восстановить боеспособность вооружённых сил, но и превзойти врага в количественном и качественном отношении, что сделало возможным осуществить коренной перелом в войне, который принёс победу СССР. Другим её составляющим стали успехи советской науки и техники. Совершенствование старых и создание новых образцов военной техники, внедрение достижений науки в промышленное производство военной продукции, оптимальная разработка сырьевой базы, ускорение производственного процесса за счёт использования более совершенных технологий — всё это служило подспорьем роста военной мощи СССР. В годы войны как нельзя более уместной оказалась советская модель экономики с присущей ей плановостью, директивностью, жёсткой централизацией. Это позволило быстро мобилизовать и перераспределить материальные и людские ресурсы.

В результате войны в международных отношениях сложилось новое соотношение сил. СССР хотя и понёс большие материальные и человеческие потери, заметно укрепил свои политические позиции в мире. К концу войны Советский Союз имел самую большую в мире сухопутную армию и огромный промышленный потенциал. К тому же возросла экономическая и политическая мощь США. Соперничество между двумя сверхгосударствами стало лейтмотивом международных отношений на протяжении последующих 45 лет.

Впервые это стало очевидным уже в ходе Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945) «Большой тройки», на которой вместо умершего Ф. Рузвельта США представлял новый президент — Г. Трумэн, а уже в ходе работы конференции У. Черчилля заменил одержавший победу на парламентских выборах лидер британских лейбористов К. Эттли. На конференции были приняты принципы «4‑х Д» в отношении Германии: демилитаризация, денацификация, демократизация и децентрализация, созданы органы оккупационного управления Германией, чётко обозначены границы зон оккупации, рассмотрены территориальные изменения в Европе. В частности, Советский Союз получал Кёнигсберг (современный Калининград) и прилегающие к нему территории. СССР подтвердил свою готовность начать войну против Японии. Вместе с тем в Потсдаме обозначились многие противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции, ставшие прологом к началу холодной войны.

24 октября 1945 г. завершилось создание Организации Объединённых Наций (ООН). СССР стал одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Во время совещания глав министерств иностранных дел Великобритании, СССР и США, состоявшемся в Москве 16–26 декабря 1945 г., были составлены проекты мирных соглашений с бывшими союзниками гитлеровской Германии — Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией, Финляндией. Их подписание произошло уже в 1947 г.

Победа над нацизмом привела к значительным территориальным изменениям в Европе и Азии, утверждённым на Потсдамской конференции главами правительств СССР, США и Великобритании и Парижской мирной конференции (29 июля — 15 октября 1946) министров иностранных дел стран-победительниц. На этих встречах были узаконены территориальные приобретения Советского Союза, сделанные в 1939–1940 гг. На Дальнем Востоке СССР в 1946 г. вернул Южный Сахалин, а также получил Курильские острова.

Важным событием в международном праве стал Нюрнбергский процесс (ноябрь 1945 — октябрь 1946) над главными нацистскими военными преступниками. Международный военный трибунал, состоящий из представителей США, Великобритании и СССР 12 подсудимым вынес смертный приговор (Г. Герингу, И. фон Риббентропу, В. Кейтелю и др.), остальные осуждённые получили длительные сроки тюремного заключения. Преступным был признан весь руководящий состав нацистской партии, а также такие организации, как гестапо, СД, СС.

Пройти тестирование по этим заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

Напишите название военного плана, изображённого на карте.

1

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «4».

2

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название государства, которое пропущено в этом тексте.

«22 июня 1941 года немецкие войска при поддержке государства __________ на юге напали на Советский Союз. Немцы и их союзники захватили Бессарабию, Одессу и Севастополь, затем двинулись на восток через русские степи к Сталинграду. _________ приветствовала войну, потому что они были союзниками Германии.»

3

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Карта относится к начальному этапу войны.

2) Германия планировала завершить войну к концу лета 1942 г.

3) Для отражения агрессии, обозначенной на карте, был создан Совет труда и обороны.

4) Руководителем страны в это время был И. В. Сталин.

5) Сражение под Смоленском стало важным этапом в срыве фашистской стратегии «блицкрига».

6) Наступление немецких войск было остановлено по всей линии фронта зимой 1941 г.

4

Напишите цифру, которой обозначен город, для захвата которого была разработана операция «Тайфун».

2

Напишите название периода отечественной истории, события которого изображены на карте.

1

Напишите фамилию генерала, который руководил боевыми действиями на юге против Советской России.

2

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название моря, которое пропущено в этом тексте.

«В ноябре под натиском частей Красной армии остатки Русской армии эвакуировались из Крыма. Через _________ море, к берегам Турции на 126 судах отправились 145 693 человека, не считая судовых команд. Среди эвакуированных — 50 000 солдат и офицеров, 6000 раненых, гражданские беженцы, включая 27 000 женщин и детей.»

3

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) На карте изображены события завершающего этапа войны.

2) Красной армии оказывали помощь союзники по Первой мировой войне.

3) К периоду войны, обозначенному на карте, относится переход через залив Сиваш.

4) На западе Красная армия воюет против войск генерала Н. Юденича.

5) Война завершилась подписанием Брестского мира.

6) Войсками Красной армии на юге командовал М. В. Фрунзе.

4

Цифрой «1» на карте обозначено место проведения решающей военной операции Красной армии на юге. Напишите его название.

3

Укажите название военно-политического блока, в который в середине 1960-х гг. входили страны, заштрихованные на схеме.

1

Одной из цифр на схеме обозначена страна, никогда не входившая в военную организацию (военный блок), в которую в середине 1960-х гг. входили все остальные страны, обозначенные цифрами. Укажите название этой страны.

2

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название города, которое пропущено в этом тексте.

«Самым северо-западным европейским членом военно-политического блока капиталистических стран, который показан на карте, было государство со столице в _______________.»

3

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Испания в середине 1960-х гг. входила в один из противостоящих друг другу военных блоков.

2) На данной схеме отражён раскол Германии на два государства.

3) На схеме обозначены все страны, избравшие социалистический путь развития на период середины 1960-х гг.

4) Все страны, обозначенные на схеме цифрами, в годы Великой Отечественной войны были освобождены Красной армией или при её активном участии.

5) В настоящее время существуют оба военно-политических блока, противостоявших друг другу в период, показанный на схеме.

6) Данная схема характеризует международное положение, сложившееся в период «холодной войны».

4

Укажите фамилию руководителя СССР, при котором в страну, обозначенную на схеме цифрой «3», были введены советские войска.

4

Назовите имя российского императора, в годы правления которого произошли события, обозначенные на схеме.

1

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».

2

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название города, которое пропущено в этом тексте.

«Порт ____________ (в настоящее время — Инчхон) расположен на западном побережье Кореи на берегу Желтого моря. Расположение порта всего в 30 км от Сеула делало его важным стратегическим объектом, поэтому на рейде постоянно присутствовали военные корабли стран, имевших в Корее свои интересы. Находились в _________ и российские корабли, а также угольные склады с запасом топлива для русской эскадры Тихого океана. 12 января 1904 года (все даты приведены по новому стилю) из Порт-Артура в ___________ пришел крейсер 1-го ранга «Варяг», чтобы сменить находившийся там ранее крейсер «Боярин». Командовал «Варягом» капитан 1-го ранга Всеволод Федорович Руднев. 5 января к нему присоединилась канонерская лодка «Кореец» под командованием капитана 2-го ранга Григория Павловича Беляева. Отныне эти два корабля находились в подчинении русского посла в Сеуле — действительного статского советника Александра Ивановича Павлова.»

3

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Одним из участников событий, изображённых на схеме, был адмирал С. О. Макаров.

2) В событиях, обозначенных на схеме, участвовали корабли Балтийского флота России.

3) Мирный договор по итогам войны, события которой обозначены на схеме, был подписан в Ништадте.

4) Боеприпасы и пополнение для русской армии в ходе войны, события которой обозначены на схеме, поставлялись по железной дороге.

5) В результате войны, события которой обозначены на схеме, Россия получила новые территории.

6) В ходе войны, события которой обозначены на схеме, союзницей России была Англия.

4

Укажите название сражения, район которого заштрихован и обозначен на схеме цифрой «2».

5

Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и выполните задание

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».

Рассмотрите схему и выполните задания 8−11.

1

Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и выполните задание

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «2», в районе которого произошло соединение войск двух фронтов Красной армии.

2

Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и выполните задание

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название города, которое пропущено в этом тексте.

«В результате контрнаступления советским войскам удалось освободить Котельниковский, Сальск, Ворошиловград, ____________, Кантемировку и другие населенные пункты».

3

Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и выполните задание

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г.

2) События, обозначенные на схеме, явились первым наступлением Красной армии в ходе Великой Отечественной войны.

3) На схеме обозначены боевые действия Красной армии в ходе операции «Уран».

4) Участником событий, обозначенных на схеме, являлся К. К. Рокоссовский.

5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось более 2 млн немецких солдат.

6) События, обозначенные на схеме стрелками, начались в ноябре 1942 г.

Пройти тестирование по этим заданиям

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

ЕГЭ. История России.

Теория по кодификатору.

3.2.6. Причины, этапы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война.

22 июня 1941 – 9 мая 1945.

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ.

- агрессивная политика гитлеровской Германии и её союзников;

- стремление Германии к мировому господству;

- разногласия среди противников Германии, что не позволило вовремя остановить агрессию

ОСНОВНЫЕ этапы Великой Отечественной войны.

ПЕРВЫЙ ЭТАП.

22 июня-18 ноября 1942 г.

- тяжёлые поражения Красной Армии летом-ленью 1941 г.;

- победа советских войск в Московкой битве;

- новые поражения весны- лета 1942 г.;

- продвижение немецких войск до Сталинграда и Северного Кавказа, где они были остановлены.

ДАТЫ.

- 22 июня 1941 — нападение Германии на СССР без объявления войны.

- Июль- август 1941 – полный разгром войск западных пограничных округов под Минском, Белостоком, Киевом, в плен попало около1.5 млн. человек.

- 10 июля- 10 сентября — Смоленское сражение.

- К 10 июля- Германия продвинулась на 50—700 км. вглубь СССР.

ПРИЧИНЫ поражений на данном этапе.

- Неожиданность нападения. (Разведчики Р. Зорге, Ш. Радо, Треппер, Х. Шульц-Бойзен сообщали о датах нападения, но немцы дважды переносили начало).

- Не был отдан приказ о мобилизации пограничных войск, чтобы не спровоцировать противника.

- Массовые репрессии против командного состава армии, что резко снизило боеспособность, привело к боязни офицеров брать ответственность на себя.

- Большой опыт немецкой армии, т.к. Вторая мировая война шла уже с 1 сентября 1941 года.

- Прекрасное налаженное взаимодействие немецких родов войск, чего не было в Красной Армии.

- Господствовавшая до войны в советских войсках наступательная стратегия, армия была не готова к обороне на своей территории.

Численность войск до начала войны.

- Группа армий «Центр» (командующий фон Бок, направление: Минск, Смоленск, Москва) – имела превосходство.

- Группа армий «Север» (командующий фон Лееб, направление: Прибалтика, Ленинград) – по численности была примерно равна советским войскам.

- Группа армий «Юг» (командующий фон Рундштедт, направление : Киев, Украина) – уступала по численности советским войскам.

Вывод:

Численное превосходства не было, поэтому это нельзя читать причиной поражений в первые месяцы войны.

У немцев превосходство было по авиации и стрелковому оружию, а по танкам – примерное равенство.

- Сентябрь 1941 – окружение советских войск под Вязьмой, начало блокады Ленинграда.

- 30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 – Московская битва. (Операция «Тайфун», срыв «блицкрига» — плана молниеносной воны, первое крупное поражение немецкой армии.)

- Май-июль 1942 – провал советских наступлений под Ленинградом, Харьковом, в Крыму, мощное контрнаступление немецких войск (командующие – Манштейн, фон Клест) в Донбассе и на Украине, прорыв к Волге и на Северный Кавказ.

- 22 июля 1942 – приказ № 227 «Ни шагу назад!», запрет отступать без приказ командования, введение заградительных отрядов и репрессии против семей военнопленных.

- Сентябрь – 19 ноября 1942 – оборонительный этап Сталинградской битвы. 6-ая армия Паулюса заняла почти весь горд, но форсировать Волгу не смогла.

ВТОРОЙ ЭТАП (19 ноября 1942- конец 1943).

Коренной перелом в ходе войны, то есть переход стратегической инициативы к СССР.

ДАТЫ.

- 19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 – наступательный этап Сталинградской битвы (операция «Уран», командующие – Г.К. Жуков, В.И. Чуйков, А.И. Ерёменко). Армия Паулюса окружена, 90 ты. капитулировали.

- Январь 1943 — частичный прорыв блокады Ленинграда, вытеснение немецких войск с Северного Кавказа.

- Февраль -март 1943 – освобождение Краснодара и Ростова-на-Дону, восточной части Донбасса. Образование Курского выступа.

- 5 июля-23 августа 1943 – Курская битва. Последняя крупная наступательная операция немцев («Цитадель». Командующие – Г. Клюге, Э. Манштейн). Командующие советскими войсками в Курской битве – К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин.

- Завершение коренного перелома в ходе войны.

- Сентябрь -ноябрь 1943 – битва за Днепр. Форсирование Днепра, освобождение Брянка, Смоленка, Киева ( 6 ноября, командующий -Н.Ф. Ватутин).

ТРЕТИЙ ЭТАП.

Январь 1944 – 9 мая 1945.

Заключительный этап войны: наступательные операции советских войск, освобождение оккупированных территорий СССР и Европы, разгром Германии и её капитуляция.

ДАТЫ.

Январь 1944 – полный прорыв блокады Ленинграда (командующий – К.А. Мерецков).

Февраль -март 1944 – освобождение Правобережной Украины.

Апрель -май 1944 – освобождение Севастополя и Крыма.

6 июня 1944 – открытие Второго фронта в Нормандии (операция «Оверлорд»).

23 июня 1944 – 29 августа 1944 – операция «Багратион» по освобождению Белоруссии (командующие – И.Х. Баграмян, К.К. Рокоссовский, И.Д. Черняховский).

Август – сентябрь 1944 – освобождение Румынии и Болгарии почти без потерь. (Антифашистские восстания в этих странах привели к свержению профашистских режимов).

Октябрь 1944 – освобождение Белграда.

Февраль 1945 – освобождение Польши, выход к границам Германии.

Апрель 1945 – освобождение Венгрии и Восточной Пруссии.

16 апреля – 8 мая 1945 – Берлинская операция (командующие – Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский).

2 мая 1945 – капитуляция Берлина.

8 мая 1945 – подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

9 мая 1945 – освобождение Праги, капитуляция последней крупой группировки генерала Шернера в Чехии.

Окончание Великой Отечественной войны.

9 августа – 2 сентября 1945 – война СР с Японией, капитуляция Японии.

Окончание Второй мировой войны.

Материал на сайте.

10 сталинских ударов.

Освобождение советских городов. ДАТЫ.

Конференции союзников.

Герои войны.

Герои-партизаны.

Женщины-герои.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Подготовка нацистской Германии к нападению на СССР

Незадолго до нападения Германии на Советский Союз был значительно расширен фашистский блок. Германия привлекла к войне на своей стороне Румынию, сперва подчинив себе ее внешнеторговые операции, так как румынские власти были крайне заинтересованы германскими рынками сбыта. Гитлеру удалось поставить своих людей на ключевые посты в руководстве Румынии и заключить договор о военной взаимопомощи.

С конца 1940 года прогерманские настроения начинают возрастать в Финляндии. Гитлер начинает вести переговоры о сотрудничестве с финнами в войне против СССР, вовсю идет вербовка финнов в СС, Финляндия начинает получать немецкое оружие, особое внимание уделяется улучшению дорог, ведущих в сторону СССР.