Плауны — многолетние травянистые корневищные растения. Являются одними из самых древних высших растений.

Это вечнозеленые растения, у которых отсутствует камбий и, соответственно, нет древесных форм. Часто обитают в хвойных лесах. Представители: плаун булавовидный, полушник озерный, селагинелла сибирская.

В данном отделе имеются водные растения, к примеру — род полушник. Отдельные виды плаунов обитают в тропических условиях и являются эпифитами — растениями,

которые селятся на других растениях, но при этом не являются паразитами.

В пустынях в условиях засухи плауны рода селагинелла могут входить в состояние криптобиоза

(от греч. kryptos — тайный, скрытый и bio — жизнь). Это состояние характеризуется обезвоживанием тканей и органов растения с целью вживания.

Строение плаунов

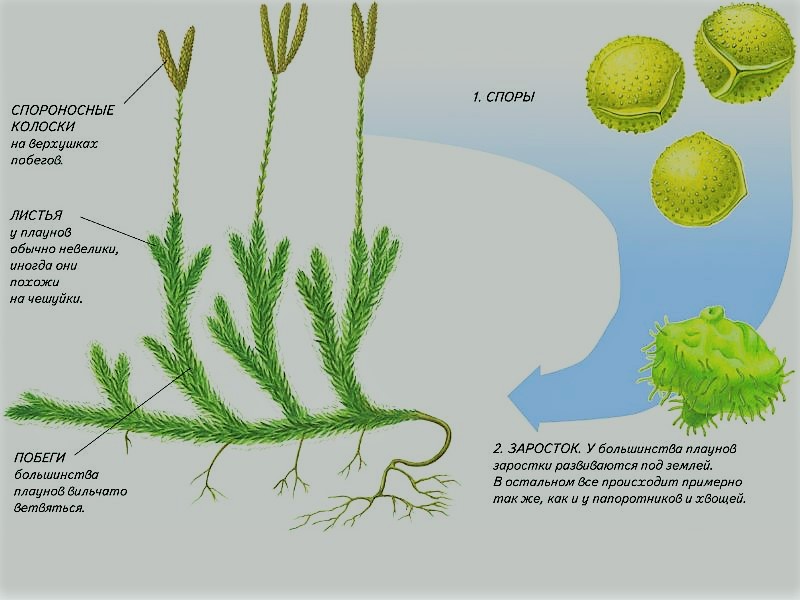

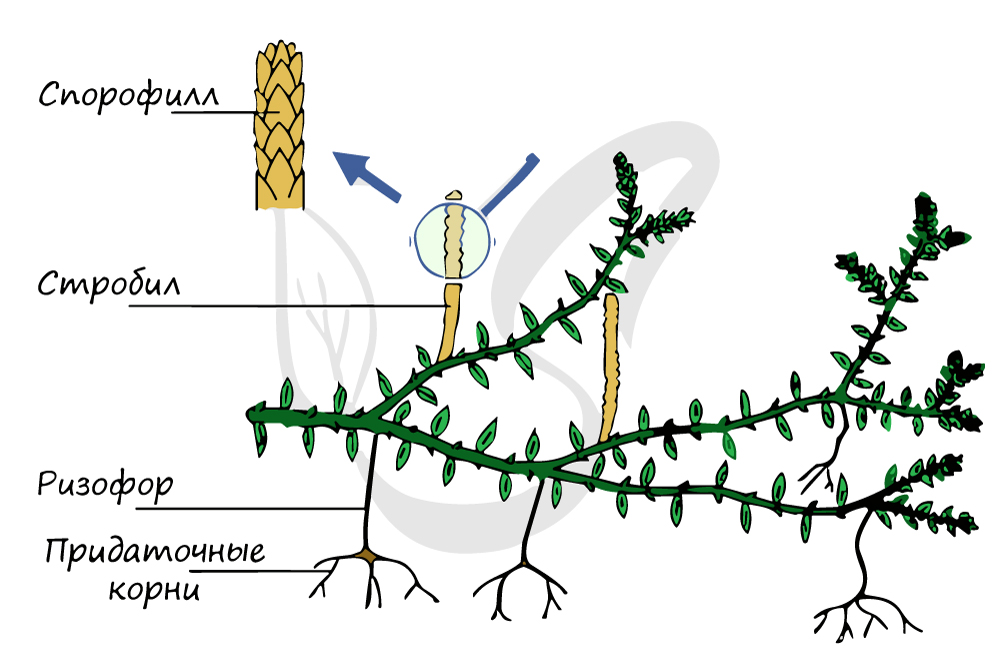

Рассмотрим плауны на примере типичного представителя — плауна булавовидного. Листья у плауна булавовидного расположены густо,

покрывают стебель. Листья цельные, мелкие. Для стебля характерно дихотомическое ветвление, побег разделяется на надземную и подземную части,

вглубь почвы от подземной части отходят придаточные корни.

Наиболее важной морфологической особенностью является наличие у плаунов микрофилл. Микрофилл представляет собой лист высших

растений, образованный выростом стебля (энационный лист). Такой лист всегда имеет только одну жилку, маленькие размеры и простую форму.

Листорасположение может быть супротивным, мутовчатым.

У класса плауновые, к которому относится плаун булавовидный, отсутствует аэренхима, крупные межклетники (полости) в тканях. Среди них нет водных растений.

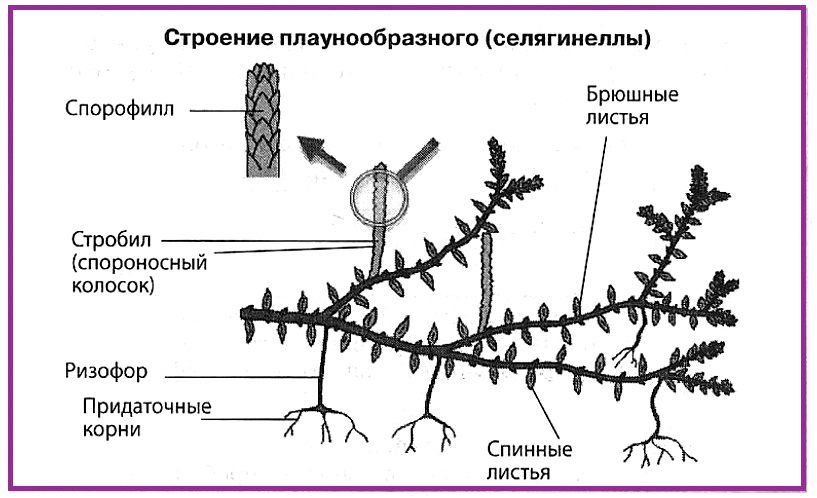

На рисунке имеется новый термин «ризофор». Ризофор — корневая подставка, орган, образующийся на стеблях у некоторых растений. Ризофоры имеют вид длинных тонких корней,

которые, достигая земли, образуют придаточные корни.

На поверхности спорофилла (фертильного листа) находятся спорангии. Спорофилл может располагаться среди обычных (стерильных) листьев, либо несколько спорофиллов могут

объединяться вместе: такая структура называется стробила. Стробила представляет собой спороносный побег, ограниченный в росте.

Гаметофиты плауна булавовидного значительно упрощены, представляют собой фотосинтезирующие или бесцветные (вступающие в симбиоз с грибом) образования. Антеридии

могут развиваться на одном гаметофите с архегониями, могут и располагаться отдельно на разных гаметофитах.

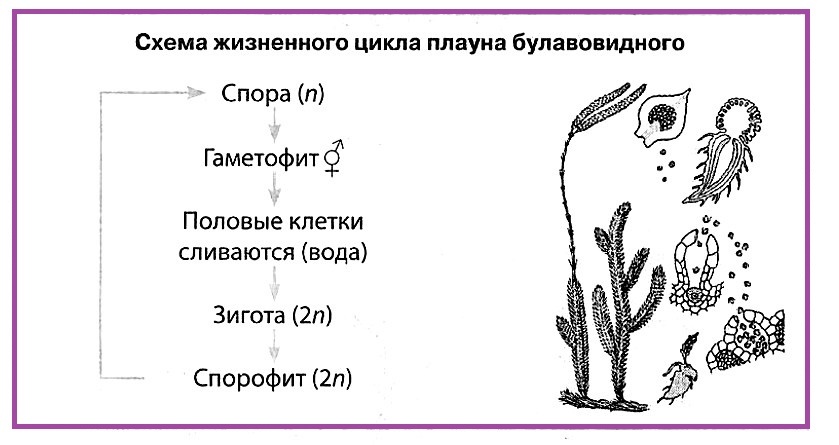

Жизненный цикл плауна

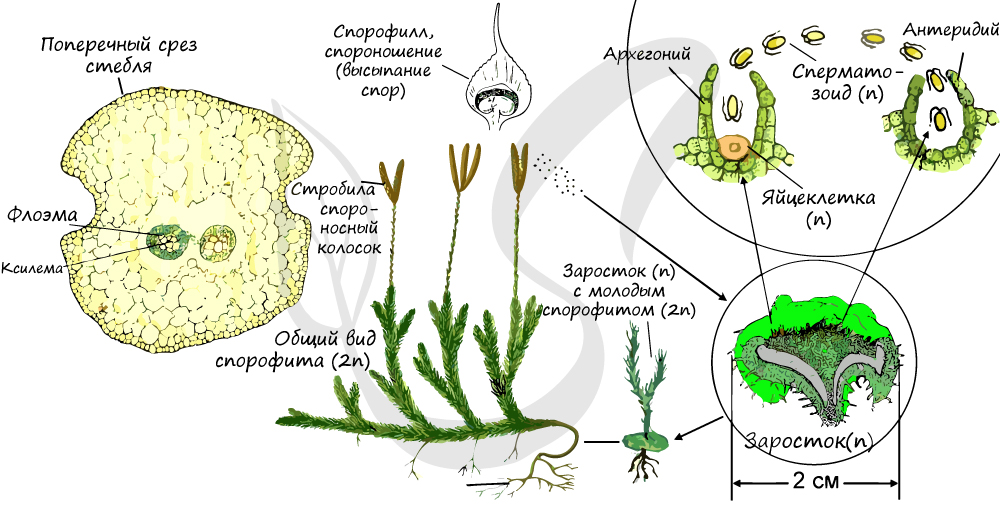

На спорофите материнские клетки (2n) внутри спорангиев, расположенных на спорофиллах (которые собраны в стробилы) делятся мейозом. В результате деления мейозом

из материнских клеток (2n) получаются гаплоидные споры (n). С течением времени стенка спорангия разрывается, и споры рассеиваются во внешнюю среду, где из них

прорастает заросток — гаметофит (n) с ризоидами, на котором расположены мужские половые органы — антеридии, и женские — архегонии.

Мужской гаметофит называется микрогаметофитом, а женский гаметофит — макрогаметофитом. Особенно необычно, что гаметофиты развиваются под оболочками

спор. Только после созревания микрогаметофит и макрогаметофит разрывают оболочку споры. Из антеридия во внешнюю среду выходит сперматозоид.

Значение плаунов

Плаун применяется в гомеопатии при некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта и нарушениях метаболизма (обмена веществ). Используется в фармацевтической

практике для предотвращения слипания пилюль. Из плауна изготавливают детскую присыпку.

Многие плауны содержат в составе ядовитые вещества из-за чего не поедаются животными. Отдельные виды содержат парализующий яд, сходный по механизму

действия с ядом кураре, который блокирует ацетилхолиновые никотиновые рецепторы поперечно-полосатых мышц, вследствие чего дыхательные движения

диафрагмы прекращаются и наступает смерть от удушья.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

«Плауны, или Плаунообразные»

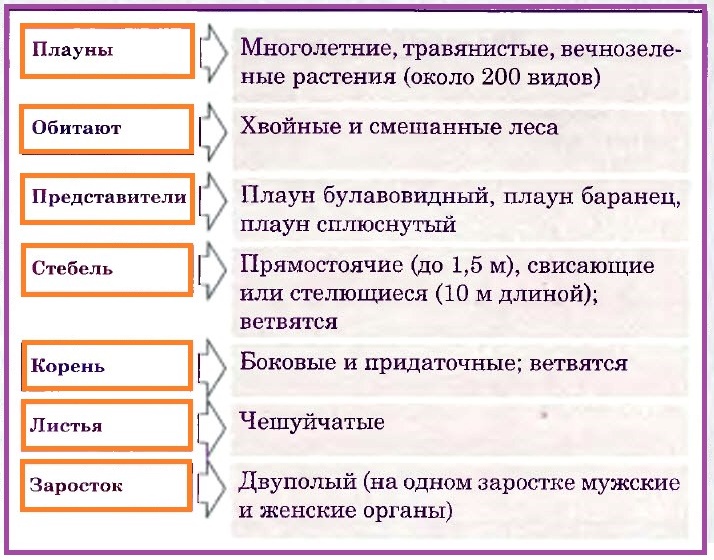

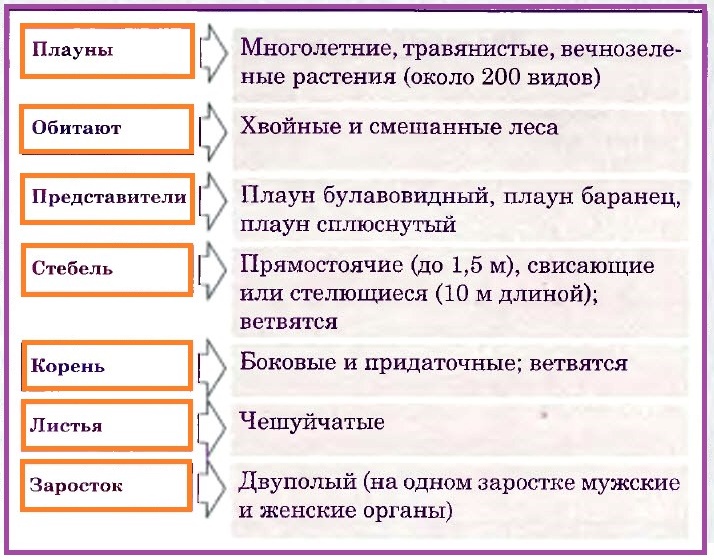

Плауны — многолетние травянистые споровые растения. Встречаются в сыроватых хвойных и смешанных лесах. В настоящее время насчитывается около 1 тыс. видов. Они имеют стелющийся стебель с множеством прямостоячих веток, покрытых мелкими темно-зелеными листьями и укрепленный в почве с помощью придаточных корней.

По приспособленности к жизни на суше плауны занимают промежуточное положение между папоротниками и семенными растениями. Листья чешуйчатые расположены спирально.

Подземные части побега имеют вид корневищ с придаточными корнями. Рост стебля верхушечный: проводящая система примитивна. Стебли наряду с листьями несут на себе спорофиллы со спорангиями. Споры прорастают в гаметофит через 3-8 лет в глубоком слое гумуса. Его рост и развитие возможны при условии внедрения в него гифов гриба, обеспечивающих ему гетеротрофное питание.

Гаметофиты обычно однополые и несут антеридии и архегонии. Сперматозоиды простые и очень мелкие с двумя жгутиками: зигота сразу прорастает в зародыш — спорофит, который в начале развития питается гетеротрофно. Кроме того, плауновидные могут размножаться вегетативно (частями стебля).

Плауны растут очень медленно и подлежат охране. Животными не поедаются.

Значение Плаунообразных:

- Споры используются для пересыпки литейных форм.

- Используются для приготовления фейерверка.

- Используются в качестве присыпки в медицине.

- Некоторые содержат яд, сходный но действию с кураре, — используют в медицине.

- Для лечения алкоголизма — в медицине.

Это конспект по теме «Плауны, или Плаунообразные». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту: Хвощи, или Хвощевидные

- Вернуться к списку конспектов по Биологии.

- Проверить знания по Биологии.

Плауны

Автор статьи — профессиональный репетитор М. А. Филатов

Плауны умеренных широт – вечнозелёные растения, образующие зелёный покров на почве в хвойных лесах. Спорофит (диплоидный набор хромосом) плауна имеет ветвящееся подземное корневище, от которого отходят надземные побеги и придаточные корни. Чешуевидные листья плауна располагаются спирально на побегах. Стебли плауна стелются по земле, от них вверх отходят вертикальные побеги, некоторые из которых заканчиваются спороносными колосками.

Рис. Плаун годичный. Видны спороносные колоски.

После прорастания споры плауна дают начало обоеполым гаметофитам (гаплоидный набор хромосом). Гаметофиты – нефотосинтезирующие растения, которые развиваются под землёй в симбиозе с почвенными грибами. Для оплодотворения необходима вода – по ней двужгутиковый сперматозоид плывёт к яйцеклетке. После оплодотворения из зиготы развивается зародыш (диплоидный набор хромосом). Он некоторое время живёт, будучи прикреплённым к гаметофиту. Затем гаметофит отмирает, и из зародыша развивается самостоятельное растение – спорофит.

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими материалами.

Информация на странице «Плауны» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в ВУЗ или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из данного раздела.

Публикация обновлена:

09.03.2023

«Плауны, или Плаунообразные»

Плауны — многолетние травянистые споровые растения. Встречаются в сыроватых хвойных и смешанных лесах. В настоящее время насчитывается около 1 тыс. видов. Они имеют стелющийся стебель с множеством прямостоячих веток, покрытых мелкими темно-зелеными листьями и укрепленный в почве с помощью придаточных корней.

По приспособленности к жизни на суше плауны занимают промежуточное положение между папоротниками и семенными растениями. Листья чешуйчатые расположены спирально.

Подземные части побега имеют вид корневищ с придаточными корнями. Рост стебля верхушечный: проводящая система примитивна. Стебли наряду с листьями несут на себе спорофиллы со спорангиями. Споры прорастают в гаметофит через 3-8 лет в глубоком слое гумуса. Его рост и развитие возможны при условии внедрения в него гифов гриба, обеспечивающих ему гетеротрофное питание.

Гаметофиты обычно однополые и несут антеридии и архегонии. Сперматозоиды простые и очень мелкие с двумя жгутиками: зигота сразу прорастает в зародыш — спорофит, который в начале развития питается гетеротрофно. Кроме того, плауновидные могут размножаться вегетативно (частями стебля).

Плауны растут очень медленно и подлежат охране. Животными не поедаются.

Значение Плаунообразных:

- Споры используются для пересыпки литейных форм.

- Используются для приготовления фейерверка.

- Используются в качестве присыпки в медицине.

- Некоторые содержат яд, сходный но действию с кураре, — используют в медицине.

- Для лечения алкоголизма — в медицине.

Это конспект по теме «Плауны, или Плаунообразные». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту: Хвощи, или Хвощевидные

- Вернуться к списку конспектов по Биологии.

- Проверить знания по Биологии.

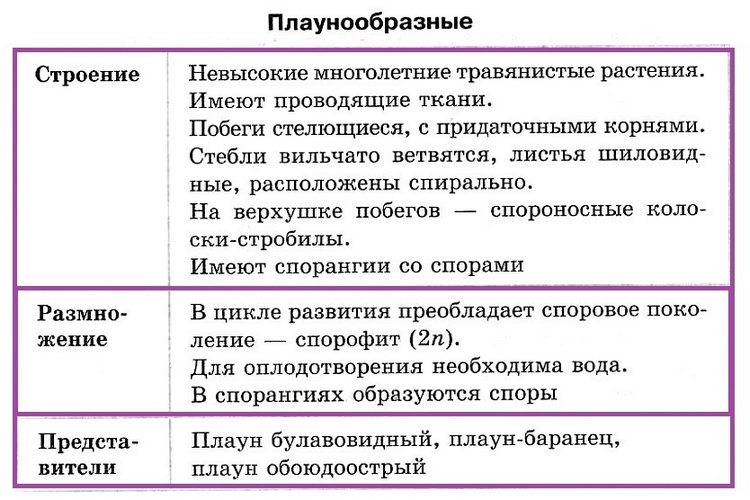

Плауновидные – один из наиболее древних отделов высших споровых растений. В настоящее время представлены сравнительно небольшим числом родов и видов, участие которых в растительном покрове обычно незначительно. Многолетние травянистые растения, обычно вечнозеленые, напоминающие по внешнему виду зеленые мхи. Встречаются главным образом в лесах, особенно хвойных.

Насчитывают около 400 видов, но на территории России распространены всего 14 (плаун булавовидный, плаун-баранец, плаун двуострый и др.).

Строение плаунов

Для плауновидных характерно наличие побегов со спирально, реже супротивно и мутовчато расположенными листьями. Подземные части побегов у одних плауновидных имеют вид типичного корневища с видоизмененными листьями и придаточными корнями, у других образуют своеобразный орган, несущий расположенные по спирали корни и называемый ризофором (корненосцем). Корни плауновидных придаточные.

Питание и размножение плаунов

Спорофиллы могут быть похожи на обычные вегетативные листья, иногда отличаются от них. Среди плауновидных есть равно- и разноспоровые растения. Гаметофиты равноспоровых подземные или полуподземные, мясистые, длиной 2-20 мм. Они обоеполые, сапрофиты или полусапрофиты, созревают в течение 1-15 лет. Гаметофиты разноспоровых однополые, незеленые, развиваются обычно в течение нескольких недель за счет питательных веществ, содержащихся в споре, и при созревании не выступают или слегка выступают наружу за пределы оболочки споры. Половые органы представлены антеридиями и архегониями: в первых развиваются дву- или многожгутиковые сперматозоиды, в архегониях – яйцеклетки. Оплодотворение происходит при наличии капельно-жидкой воды, из зиготы вырастает спорофит.

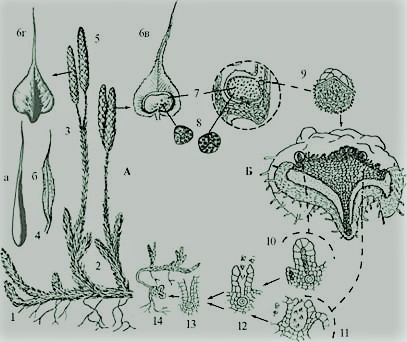

Спорофит плаунов – многолетнее вечнозеленое растение. Стебель ползущий, ветвистый, дает вертикальные ветвистые побеги высотой около 25 см, густо покрыт листиками, похожими на удлиненные заостренные чешуйки. Вертикальные побеги оканчиваются спороносными колосками или верхушечными почками. На стержне спороносного колоска сидят спорофиллы со спорангиями на верхней стороне. Споры одинаковые, содержат до 50% невысыхающего масла, прорастают очень медленно. Гаметофит развивается в почве в симбиозе с грибом (микориза), который получая от сосудистого растения углеводы, аминокислоты и фитогормоны сам делает доступным для поглощения и всасывания растением воду и минеральные вещества, прежде всего соединения фосфора. Кроме того, гриб обеспечивает растение большей поверхностью всасывания, что особенно важно, когда оно растёт на бедной почве. Гаметофит развивается в течение 12-20 лет, имеет ризоиды, хлоропластов не имеет. Однако у некоторых видов он развивается на поверхности почвы, тогда в его клетках возникают хлоропласты.

Гаметофит обоеполый, формой напоминает луковицу, по мере развития приобретает блюдцеобразную форму, несет многочисленные антеридии и архегонии. Зрелые антеридии почти полностью погружены в ткань гаметофита или слегка выступают над его поверхностью. Архегоний состоит из узкого, погруженного в ткань гаметофита брюшка и выступающей над его поверхностью длинной или короткой шейки. Антеридии обычно созревают раньше архегониев. Зигота без периода покоя прорастает и дает начало зародышу. Вегетативно размножается частями стебля и корневища. У некоторых плаунов есть и специализированные органы вегетативного размножения: выводковые клубеньки на корнях, выводковые луковички или почки на верхушках побегов.

Цикл развития плауна булавовидного: А — спорофит; Б — гаметофит; 1 — ползучий побег с придаточными корнями; 2 — восходящие побеги; 3 — ножка спороносных колосков; 4 — листочки: восходящего побега (а) и ножки спороносных колосков (б); 5 — спороносные колоски; 6 — споролистики: вид с брюшной (в) и спинной (г) сторон; 7 — спорангии; 8 — споры; 9 — прорастающая спора; 10 — архегоний; 11 — антеридий; 12 — оплодотворение; 13 — оплодотворенная яйцеклетка; 14 — развитие нового спорофита на гаметофите.

Хвощевидные (Хвощи)

Ныне живущие виды исключительно травянистые растения высотой от нескольких сантиметров до нескольких метров.

У всех видов хвоща стебли обладают правильным чередованием узлов и междоузлий.

Листья редуцированы до чешуй и располагаются мутовками в узлах. Здесь же образуются и боковые ветви.

Подземная часть хвощей представлена сильно развитым корневищем, в узлах которого формируются придаточные корни. У некоторых видов (хвощ полевой) боковые ветви корневища превращаются в клубни, которые служат местом отложения запасных продуктов, а также органами вегетативного размножения.

Строение хвощей

Хвощи представляют собой травянистые растения, имеющее однолетние надземные побеги. Небольшое количество видов вечнозеленые. Размеры стеблей хвощей сильно варьируют: встречается карликовые растения со стеблем высотой 5-15 см и диаметром 0,5-1 мм и растения со стеблем длиной в несколько метров (у хвоща многощетинкового стебель достигает длины 9 м). Хвощи тропических лесов достигают высоты 12 м. Подземная часть – корневище, ползущее, ветвистое, в котором могут откладываться питательные вещества (образуются клубни) и которое служит органом вегетативного размножения. Надземные побеги нарастают верхушкой. Летние побеги – вегетативные, ветвистые, ассимилирующие, состоят из члеников, с хорошо развитыми междоузлиями. От узлов ответвляются мутовчато расположенные и также расчлененные ветви. Листья малозаметные, срастаются в зубчатые влагалища, которые одевают нижнюю часть междоузлия. В клетках эпидермы стебля часто откладывается кремнезем, поэтому хвощи – плохой корм.

Весенние побеги – спороносные, неассимилирующие, неветвистые, на их верхушке образуются спороносные колоски. После созревания спор побеги отмирают. Споры шаровидные, с четырьмя пружинистыми лентами, зеленоватые, прорастают в заростки, однополые – мужские или женские. Бывают случаи, когда антеридии и архегонии зозникают на одном заростке. Из оплодотворенной яйцеклетки вырастает предросток, а затем – взрослый хвощ.

Хвощи часто составляют значительный процент травостоя лугов и заболоченных мест; распространены на кислой почве. Наиболее часто, встречается у нас хвощ полевой, хвощ луговой, хвощ болотный, хвощ топяной и хвощ лесной.

Размножение хвощей

Хвощи размножаются половым путем. Половое поколение – гаметофит (заросток). На гаметофитах образуются антеридии и архегонии. В антеридиях развиваются многожгутиковые сперматозоиды, а архегониях – яйцеклетки. Оплодотворение совершается при наличии капельно-жидкой воды, и из зиготы без периода покоя вырастает спорофит.

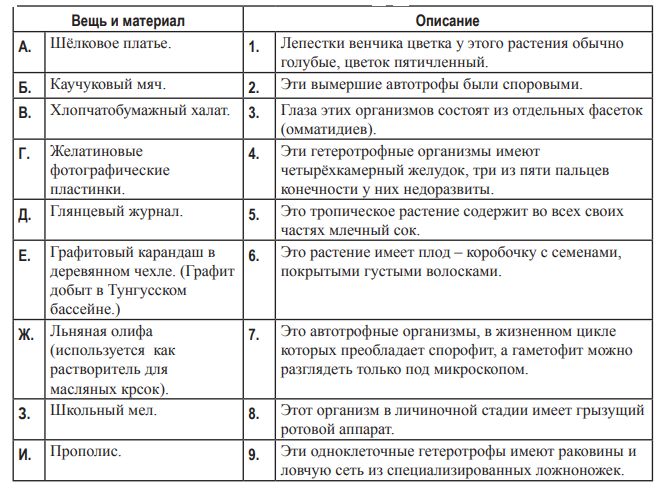

Задание ollbio02920162017

Перед вами список вещей из определенных материалов, в состав которых либо входят сами живые организмы и их части, либо продукт приготовлен при помощи живых организмов (обозначены буквами). Во втором столбце даны зашифрованные описания этих живых организмов (обозначены цифрами).

- Описания каких организмов даны цифрами? Как их используют при приготовлении материалов? Одному организму могут соответствовать несколько описаний!

- Установите соответствие между пунктами первого и второго столбца. Обратите внимание на то, что одной вещи может соответствовать несколько организмов и наоборот.

Организмы, которые могут случайно попасть в материал, не указывайте!

При выполнении задания важно сразу соотнести живые объекты, из которых приготовляют определенные вещи и материалы, и их зашифрованные описания.

1. Лепестки венчика цветка у этого растения обычно голубые, цветок пятичленный. Из всех представленных материалов только льняная олифа приготовляется из семян льна – растения с голубыми цветками. Правильный ответ – Лён. Соответствие: 1 – Ж.

2. Эти вымершие автотрофы были споровыми. Из всех предметов и материалов только мел и графит могут быть продуктом, полученным из вымерших организмов. Из них только графит определённого происхождения является продуктом метаморфизации остатков фотосинтезирующих споровых организмов: папоротников, хвощей и плаунов. Соответствие: 2 – Е.

3. Глаза этих организмов состоят из отдельных фасеток (омматидиев). Этот признак характерен для насекомых. В левом столбце есть два материала, получаемых от насекомых: шёлк и проволис. Таким образом, в описании зашифрованы тутовый шелкопряд и пчела. Соответствие: 3 – А, И.

4. Эти гетеротрофные организмы имеют четырёхкамерный желудок, три из пяти пальцев конечности у них недоразвиты. Строение сердце позволяет сказать, что это – либо птицы, либо млекопитающие. Четырёхкамерный желудок характерен для некоторых представителей Парнокопытных. Он состоит следующих отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга. Строение конечностей также соответствует Парнокопытным. Наиболее вероятно, что дано описание коровы. Из соединительных тканей получают желатин, который используется для производства желатиновых фотографических пластинок. Соответствие: 4 – Г.

5. Это тропическое растение содержит во всех своих частях млечный сок. Из млечного сока получают натуральный каучук. Поэтому может быть зашифровано самое распространённое каучуконосное растение – гевея бразильская. Правильным может быть также ответ фикус эластичный [его используют как каучуконос в Индии]. Соответствие: 5 – Б.

6. Это растение имеет плод – коробочку с семенами, покрытыми густыми волосками. Таким троением обладает коробочка хлопчатника, а волоски, развивающиеся на семенах, используют для производства хлопачтобумажной ткани. Соответствие: 6 – В.

7. Это автотрофные организмы, в жизненном цикле которых преобладает спорофит, а гаметофит можно разглядеть только под микроскопом. Под это описание подходит довольно большой спектр растений. Это Цветковые (Покрытосеменные) и Голосеменные растения. Перечислим цветковые расетния, участвующие в производстве материалов. Тутовое дерево (шелковица) – пища для тутового шелкопряда. Гевея бразильская –каучуконос. Хлопчатник – источник ваты и хлопчатобумажных тканей. Осина – источник мягкой древесины, удобной для отачивания карандашей. Лён – источник льнаяной олифы и льняных тканей. Тополь, берёза и другие деревья, дающие смолистые выделения – с них пчёлы собирают материал, который перерабатывается в прополис. Из Голосеменных ель используют в производстве бумаги. Соответствие: 7 – А, Б,В, Д, Е, Ж, И.

8. Этот организм в личиночной стадии имеет грызущий ротовой аппарат. Такой ротовой аппарат характерен для гусениц, который у имаго претерпевает сильный метаморфоз. У пчёл – грызуще-лижущий аппарат, сохраняющийся во взрослом состоянии. Таким образом, был зашифрован тутовый шелкопряд.

Соответствие: 8 – А.

9. Эти одноклеточные гетеротрофы имеют раковины и ловчую сеть из специализированных ложноножек. Речь идёт о фораминиферах, раковины которых образовали залежи мела. Соответствие: 9 – З.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

Даниил Романович | Просмотров: 17.8k

Систематическое положение

Царство: растения

Высшие споровые растения

Надотдел: папоротникообразные

Отдел: папоротниковидные

Отдел: плауновидные

Отдел: хвощевидные

Общая характеристика Папоротникообразных

- Возникли в девоне. Биологического расцвета достигли в карбоне, став основной лесообразующей группой. Остатки лесов образовали обширные залежи каменного угля.

- Наибольшее количество видов в тропической зоне.

- Предпочитают влажные местообитания, т. к. мужские гаметы подвижны, и влага нужна для передвижения сперматозоида к яйцеклетке.

- Есть ткани и органы.

- В жизненном цикле преобладает диплоидный спорофит.

- Размножение половое и бесполое (спорообразование).

- Органы полового размножения многоклеточные.

Отдел Папоротниковидные

В настоящее время отдел насчитывает примерно 12 000 видов.

Жизненные формы: травы, деревья (рис. 1) и лианы (несколько тропических видов). Есть водные формы (сальвиния плавающая (рис. 2)).

Рис. 1 Рис. 2

Листья папоротников — вайи — цельные или сложно расчлененные с хорошо развитой проводящей системой. Развитие листа происходит из «улитки» (рис. 3).

Листья могут быть дифференцированы на стерильные и фертильные (ужовник (рис. 4)), или выполнять одновременно обе функции (большинство папоротников (рис. 5)). У страусника фертильные листья не фотосинтезируют (рис. 6).

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Большинство папоротников имеют подземное корневище и хорошо развитые придаточные корни (рис. 7).

Рис. 6 Рис. 7

Жизненный цикл папоротников включает чередование гаплоидного гаметофита и диплоидного спорофита с преобладанием спорофита. В жизненном цикле происходит чередование полового и бесполого размножения (рис. 8).

Рис. 8

При бесполом размножении на нижней стороне листа образуются парные выросты —сорусы (рис. 9). Сорус представляет собой ножку и покрывальце, закрывающее снизу шаровидные спорангии (рис. 10), отходящие от основания ножки. В спорангиях формируются материнские клетки спор, которые делятся мейозом с образованием гаплоидных клеток, становящихся спорами. В сухую погоду края покрывальца отгибаются, а оболочка спорангия лопается из-за неравномерного утолщения стенок образующих ее клеток.

Рис. 9 Рис. 10

Из спор, попавших во влажное освещенное место, развивается гаплоидный гаметофит папоротника — заросток — в виде сердцевидной пластинки с многочисленными ризоидами. На его нижней стороне образуются антеридии со сперматозоидами и архегонии с яйцеклетками. Так же как и мхам, папоротникам для оплодотворения нужна вода. По ней многожгутиковые сперматозоиды папоротника плывут к архегониям. Там сперматозоиды сливаются с яйцеклеткой, образуя диплоидную зиготу. Из нее вырастает новое диплоидное растение.

В лесах умеренной зоны наиболее часто встречаются щитовник мужской, кочедыжник женский, орляк.

Отдел плауновидные

- Побег стелющийся, дихотомически ветвящийся.

- Листочки (филлоиды) мелкие простые с одной центральной жилкой.

- Размножение половое и бесполое (спорообразование).

- В жизненном цикле преобладает диплоидный спорофит.

Представителем плаунов, часто встречающихся в нашей стране, является плаун булавовидный (рис. 11).

Рис. 11

В жизненном цикле плаунов, как и всех папоротникообразных, происходит чередование полового и бесполого размножения (рис. 12). На концах побегов плауна образуются прямостоячие спороносные колоски — стробилы. Спороносные колоски покрыты видоизмененными чешуевидными листочками — спорофиллами — на которых образуются спорангии. В спорангиях в результате мейоза образуются гаплоидные споры. Созревшие споры высыпаются, и из них развивается гаплоидный заросток. У многих видов плаунов заросток развивается под землей в течение нескольких лет, питаясь гетеротрофно, в основном за счет симбиоза с грибом. На зрелом гаметофите образуются архегонии с яйцеклетками и антеридии со сперматозоидами. После оплодотворения из зиготы развивается диплоидный спорофит, который питается за счет гаметофита, пока не достигнет поверхности земли, где он начинает фотосинтезировать.

Рис. 12

Отдел хвощевидные

Древняя группа сосудистых растений, представленная в настоящее время примерно 30 видами.

Стебли полые, состоящие из отдельных члеников и выполняющие функцию фотосинтеза (рис. 13). Для увеличения прочности под эпидермой проходят пучки волокон склеренхимы, образуя ребра на поверхности стебля. Кроме того, в стеблях хвощей откладываются мелкие кристаллы окиси кремния, увеличивающие их жесткость.

Под землей у хвоща образуется густая сеть корневищ, служащих для вегетативного размножения и переживания зимы.

Рис. 13

Весной из-под земли вырастают спороносные побеги. Они имеют коричневый цвет, т. к. не содержат хлорофилла и живут за счет накопленных в прошлом году запасов питательных веществ. На их спорофиллах в результате мейоза образуются гаплоидные споры, которые имеют специальные нитевидные выросты, меняющие форму в зависимости от влажности. Это позволяет им легче покидать спорангий и шире распространяться. Они дают начало гаплоидному заростку. Жизненный цикл хвощей похож на жизненный цикл папоротников (рис. 14).

Плауны — наиболее древние из высших растений, преобладают в тропическом и субтропическом поясах, реже встречаются в умеренных широтах, — прежде всего во влажных сосновых лесах.

Строение

1. Имеют побеги с придаточными корнями.

2. Выделяется два типа побегов: горизонтальные стелющиеся и множественные вертикальные со спороносными колосками.

3. Листья относительно мелкие, это явление называется микрофилия.

4. Стебель густо покрыт листьями.

Жизненный цикл плауна булавовидного

1. Преобладает спорофит, в котором внутри колосков развиваются спорангии со спорами.

2. Споры прорастают и дают бесцветный заросток (гаметофит).

3. Заросток живет под землей и получает питание от гифов гриба. Развитие идет чрезвычайно долго, в течение 15-20 лет. Именно поэтому плауны считаются редкими растениями и подлежат охране.

4. Заросток обоеполый

(как у папоротника щитовника), на нем при наличии воды идет оплодотворение. Некоторые плауновидные, например, селягинелла, являются разноспоровыми растениями (имеют разнополые заростки).

5. Из зиготы развивается новый спорофит — взрослый плаун.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — курсы ЕГЭ по биологии