Жизненные циклы высших споровых растений

Отдел Моховидные

Отдел Хвощевидные

Отдел Плауновидные

Отдел Папоротниковидные

Ботаника в таблицах, схемах, тестах и терминах

Таблица 10. Основные признаки главнейших систематических групп растений

|

Систематическая группа, число видов |

Особенности строения |

Особенности жизненного цикла |

Представители и их значение |

|

Низшие растения |

|||

|

Отдел Зеленые водоросли, 20 тыс. видов |

Одноклеточные, колониальные и многоклеточные слоевищные растения, встречающиеся в пресных и соленых водоемах, на сырой почве и коре деревьев в симбиозе с грибами (лишайники). Питаются автотрофно за счет фотосинтеза в хроматофорах, содержащих зеленый пигмент – хлорофилл. В результате фотосинтеза образуют крахмал |

Размножаются бесполым путем при помощи спор и вегетативно – кусочками слоевища. Половое размножение связано с образованием и последующим слиянием гамет. Зимуют на стадии зиготы (2n) на дне водоемов. В цикле преобладает вегетативное гаплоидное поколение (n) |

Одноклеточные: хламидомонада, хлорелла – составляют фитопланктон водоемов, служащий пищей водным рачкам и рыбам; многоклеточные: улотрикс, спирогира, кладофора – обогащают воду кислородом и образуют основную массу органических веществ водоема |

|

Отдел Бурые водоросли, 1,5 тыс. видов |

В основном многоклеточные обитатели дна моря (бентос) до глубины 50 м. Слоевище состоит из стеблевой, листовой частей и ризоидов (достигает у некоторых видов десятков и сотен метров). Питаются автотрофно за счет фотосинтеза в хроматофорах, содержащих кроме хлорофилла бурый пигмент – фукоксантин и оранжевые – каротиноиды. Продуктами фотосинтеза являются сахароспирты – маннит и ламинарин |

В цикле развития преобладает споровое поколение – спорофит (2n). В спорангиях на спорофите в процессе мейоза образуются споры (n), из которых развивается половое поколение – гаметофит (n), образующий в антеридиях и архегониях сперматозоиды и яйцеклетки. Спорофит развивается из зиготы в результате оплодотворения |

Фукус, цистозейра, саргасса, хорда образуют на дне морей обширные заросли, служащие прибежищем для обитателей дна. В промышленности из водорослей получают соли калия, йод, альгиновую кислоту; пищевое применение имеет ламинария (морская капуста) |

|

Отдел Красные водоросли, или Багрянки, 4 тыс. видов |

В основном многоклеточные обитатели дна моря (бентос) до глубины 100 м. Хроматофоры звездчатой формы содержат красный пигмент фикоэритрин и синий фикоциан. Продуктом фотосинтеза является багрянковый крахмал. Оболочки клеток некоторых видов могут минерализоваться солями магния и кальция |

Размножаются бесполым и половым путем. В цикле развития отсутствуют жгутиковые стадии. Полностью преобладает споровое поколение, образующее в спорангиях споры (n) |

Вместе с коралловыми полипами участвуют в формировании океанических островов; в промышленности из анфельции получают агар- агар; пищевое применение имеет порфира |

|

Высшие споровые растения |

|||

|

Отдел Моховидные, или Мхи, 25 тыс. видов |

Невысокие наземные травянистые растения, не имеющие проводящих тканей. Побеги несут листоподобные органы – филлоиды и корнеподобные – ризоиды. Питаются автотрофно за счет фотосинтеза. Многие виды обладают гигроскопичностью – способностью удерживать большое количество атмосферной влаги (за счет водоносных клеток филлоидов). Встречаются преимущественно в холодном и умеренном климате Северного полушария и в высокогорьях |

В цикле преобладает половое поколение – гаметофит (n), развивающийся на протонеме. В антеридиях и архегониях на гаметофите развиваются подвижные сперматозоиды и неподвижные яйцеклетки. Для оплодотворения необходима вода. Из зиготы (2n) развивается споровое поколение – спорофит (2n), паразитирующий на гаметофите. В спорангиях на спорофите в результате мейоза развиваются споры (n) |

Приводят к заболачиванию почв и образованию верховых болот (торфяной мох – сфагнум); слагают растительный покров тундры и хвойных лесов (зеленые мхи); образуют торфяники в результате отмирания побегов (сфагнум) |

|

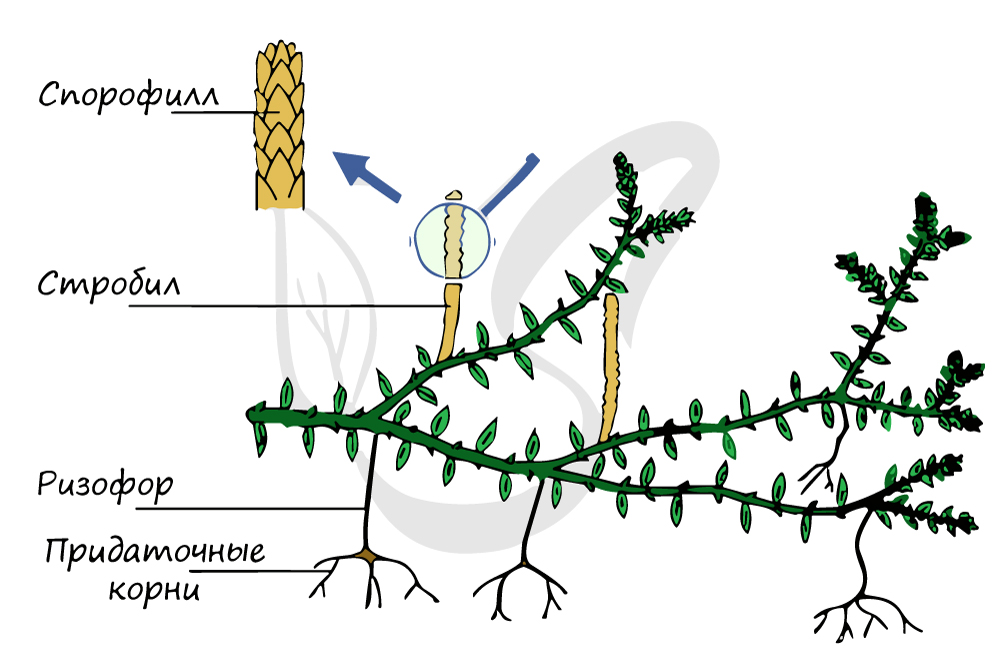

Отдел Плауновидные, или Плауны, 0,5 тыс. видов |

Многолетние травянистые растения, встречающиеся преимущественно во влажных местах. Стебли имеют проводящие ткани. Побеги, стелющиеся с придаточными корнями и шиловидными листьями. Верхушки побегов приподнимаются и заканчиваются спороносными колосками – стробилами со спороносными листиками – спорофиллами. На спорофиллах располагаются спорангии со спорами |

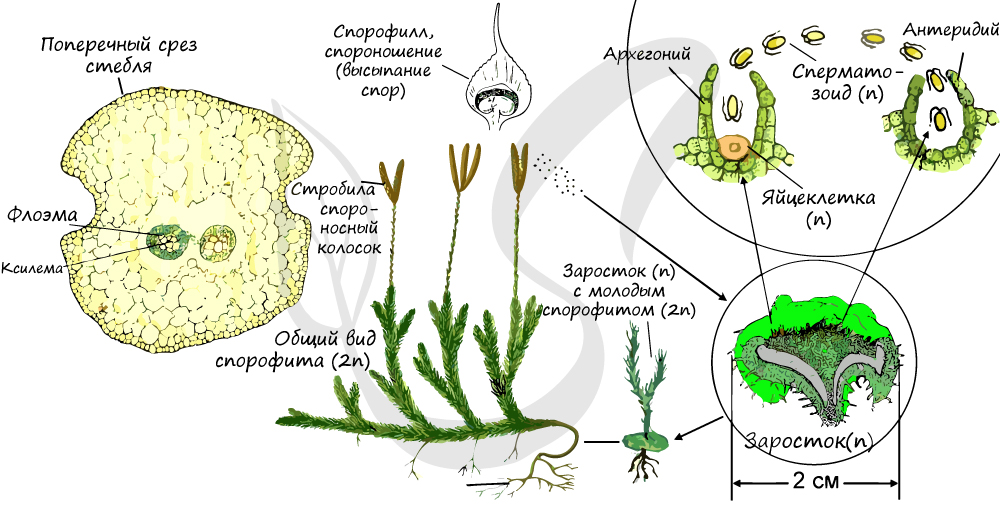

В цикле преобладает половое поколение – спорофит (2n), в спорангиях которого образуются споры (n). Из спор развивается половое поколение – гаметофит (n), называемый заростком. Заросток не содержит хлорофилла и существует в симбиозе с грибницей грибов несколько лет. После оплодотворения, для которого необходима вода, из зиготы развивается спорофит (2n) |

Нуждается в строжайшей охране (плаун булавовидный); споры плауна в виде порошка (ликоподий) использовались в медицине в качестве присыпки и в металлургии при фасонном литье |

|

Отдел Хвощевидные, или Хвощи, 0,03 тыс. видов |

Многолетнее травянистое растение с крахмалосодержащим корневищем, зелеными мутовчато-ветвящимися побегами и чешуевидными листьями, лишенными хлорофилла. В оболочках клеток содержится большое количество кремнезема, придающего всему растению жесткость. Существуют специализированные спороносные побеги, лишенные хлорофилла, несущие спороносные колоски – стробилы |

В цикле преобладает споровое поколение – спорофит (2n). Из спор на влажной почве развиваются мужские и женские гаметофиты – заростки (n). После оплодотворения (необходима вода) из зиготы развивается предросток, а из него – молодой спорофит (2n) |

Сорные растения на полях (хвощ полевой); побеги используются в медицине как мочегонное средство, могут служить индикатором кислых почв, требующих известкования; ядовитые растения (хвощ топяной) |

|

Отдел Папоротниковидные, или Папоротники, 10 тыс. видов |

Многолетние травянистые растения с корневищем и придаточными корнями, спороносными листьями стеблевого происхождения (вайи). Молодые листья улиткообразно свернуты и развиваются в течение трех лет |

В цикле преобладает споровое поколение – спорофит (2n). Из споры развивается на влажной почве заросток сердцевидной формы – гаметофит (n). Заросток существует как самостоятельное растение, на нем в антеридиях и архегониях развиваются подвижные сперматозоиды и неподвижные яйцеклетки. Для оплодотворения необходима вода. Из зиготы развивается спорофит (2n) |

Завоевание папоротниками суши оказалось неполным. Большинство видов вымерло (Карбон, Палеозой), образовав залежи каменного угля. Используются для озеленения интерьеров (нефролепис, адиантум, асплениум); из корневищ готовят лекарственные препараты, обладающие глистогонным действием (щитовник мужской) |

|

Высшие семенные растения |

|||

|

Отдел Голосеменные, 0,8 тыс. видов (главная группа – класс Шишконосные, порядок Хвойные) |

Вечнозеленые (реже листопадные) деревья и кустарники (травянистых форм нет) с прямостоячими многолетними стеблями и стержневыми корневыми системами. В древесине вместо сосудов расположены трахеиды. Ситовидные трубки луба не имеют клеток-спутниц. В древесине много смоляных ходов, заполненных смолой (живица). Ярко выражены годичные кольца прироста древесины. Листья игольчатой формы (хвоя), многолетние, с одной главной жилкой и мощной кутикулой из воска, защищающей эпидермис от излишнего испарения |

В цикле полностью преобладает спорофит (2n). Мужской гаметофит – пыльцевое зерно (микрогаметофит) и женский гаметофит – два архегония с яйцеклетками (мегагаметофит) развиваются в спорангиях на специальных спороносных побегах – мужских и женских шишках. Вода для оплодотворения не нужна. Спермии проникают в яйцеклетки при помощи пыльцевой трубки, развивающейся при прорастании пыльцы. Пыльца переносится ветром. В результате оплодотворения развивается семя с семенной кожурой, зародышем и эндоспермом (n), семя расположено открыто на чешуях женских шишек |

Хвойные слагают древесный ярус лесов умеренной зоны (ель, сосна, лиственница, пихта); древесина широко используется как строительный материал и сырье для целлюлозно-бумажной промышленности; из смолы получают скипидар и канифоль |

|

Отдел Покрытосеменные, или Цветковые, 250 тыс. видов |

Корни, стебли, листья имеют сложные проводящие ткани, состоящие из сосудов и ситовидных трубок с клетками-спутницами. Образуют цветки – видоизмененные генеративные побеги, в которых развиваются органы спороношения – тычинки и пестики. Перенос пыльцы (опыление) осуществляется различными способами (чаще всего с помощью насекомых). В результате процесса оплодотворения развивается семя, находящееся внутри плода. Наряду с семенным, широко представлены различные способы вегетативного размножения с помощью корней, побегов и видоизмененных вегетативных органов |

В цикле полностью преобладает спорофит (2n). Из микроспор в пыльниках тычинок развивается мужской гаметофит – пыльцевое зерно (микрогаметофит), а из мегаспоры в семязачатке развивается женский гаметофит – мегагаметофит – зародышевый мешок, имеющий покровы с пыльцевходом. Оплодотворение двойное. Оба спермия сливаются с клетками женского гаметофита. Образующееся в результате оплодотворения семя содержит зародыш с 1 или 2 семядолями, семенную кожуру и эндосперм (3n). Семя находится внутри плода, образующегося из завязи или других частей цветка |

Преобладающая группа растений, известная с Мелового периода Мезозоя: широко распространены на всех материках, известны все жизненные формы; образуют сложные многоярусные растительные сообщества; много культурных и хозяйственно ценных дикорастущих растений, представляющих интерес для человека |

Схема 1. Цикл развития хламидомонады

Схема 2. Цикл развития зеленого мха

Схема 3. Цикл развития папоротника

Схема 4. Цикл развития сосны

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 29 1–20 | 21–29

Добавить в вариант

Установите последовательность расположения таксономических названий, начиная с наибольшего. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) Растения

2) Плаун

3) Плауновидные

4) Плауновые

5) Эукариоты

6) Плаун булавовидный

Установите последовательность расположения систематических таксонов, начиная с наименьшего. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) Растения

2) Плаун

3) Эукариоты

4) Плауновидные

5) Плаун булавовидный

6) Плауновые

Какой хромосомный набор характерен для заростка и зародыша плауна? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются клетки заростка и зародыша плауна?

Источник: ЕГЭ- 2017

Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. Семенами размножаются

1) капуста белокочанная

2) клевер ползучий

3) плаун булавовидный

4) хвощ полевой

5) лук репчатый

Источник: ЕГЭ 18.04.2015. Досрочная волна.

К споровым растениям относится

1) плаун булавовидный

2) сосна крымская

3) клен остролистный

4) мак самосейка

Источник: Яндекс: Тренировочная работа ЕГЭ по биологии. Вариант 2.

Наличие у папоротников корня свидетельствует об их усложнении по сравнению с

1) голосеменными

2) мхами

3) плаунами

4) хвощами

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 4.

Пояснение · ·

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие признаки свойственны растению рода Плаун?

1) преобладание в жизненном цикле стадии гаметофита

2) развитие ползучих побегов

3) формирование спор в спороносных колосках

4) обилие древовидных форм

5) развитие гамет внутри заростка

6) опыление ветром

Установите соответствие между примерами образующихся клеток и видами деления: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОБРАЗУЮЩИЕСЯ КЛЕТКИ

А) яйцеклетка медузы

Б) клетка мышцы ланцетника

В) нервная клетка человека

Г) спора плауна

Д) клетка листа ивы

Е) яйцеклетка кукушкина льна

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

На рисунке изображены псилофиты — вымершие растения.

Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в который появились данные организмы, а также возможного предка уровня отдела растений.

Укажите, по каким признакам псилофиты относятся к высшим споровым растениям.

Геохронологическая таблица

| ЭРА, возраст в млн лет |

Период | Растительный мир |

| Мезозойская, 240 | Мел | Появляются и распространяются покрытосеменные; сокращаются папоротники и голосеменные |

| Юра | Господствуют современные голосеменные, древние голосеменные вымирают | |

| Триас | Господствуют древние голосеменные; появляются современные голосеменные; семенные папоротники вымирают | |

| Палеозойская, 570 | Пермь | Появляются древние голосеменные; большое разнообразие семенных и травянистых папоротников; древовидные хвощи, плауны и папоротники вымирают |

| Карбон | Расцвет древовидных папоротников, плаунов и хвощей (образовывали «каменноугольные леса»); появляются семенные папоротники; псилофиты исчезают | |

| Девон | Развитие, а затем вымирание псилофитов; возникновение основных групп споровых растений — плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных; появление первых примитивных голосеменных; возникновение грибов | |

| Силур | Господство водорослей; выход растений на сушу — появление риниофитов (псилофитов) | |

| Ордовик | Расцвет водорослей | |

| Кембрий | Дивергентная эволюция водорослей; появление многоклеточных форм | |

| Протерозойская, 2600 | Широко распространены синезелёные и зелёные одноклеточные водоросли, бактерии; появляются красные водоросли |

Источник: ЕГЭ — 2018, РЕШУ ЕГЭ

Пояснение · ·

Задания Д11 № 2960

Семенами размножается:

1) хвощ полевой

2) плаун булавовидный

3) папоротник орляк

4) лиственница сибирская

Задания Д11 № 2967

Для оплодотворения папоротникам, хвощам и плаунам необходимо:

1) участие насекомых-опылителей

2) наличие ветра

3) присутствие воды

4) образование пыльцевой трубки

Задания Д19 № 6309

Какая группа организмов в истории развития Земли была ‘пионером’ освоения суши?

1) Мхи

2) Грибы

3) Плауны

4) Псилофиты

Установите последовательность этапов развития растительного мира на Земле от наиболее древних к современным:

1) появление псилофитов

2) обилие древовидных папоротников, хвощей и плаунов

3) появление зелёных водорослей

4) появление и расселение покрытосеменных растений

5) появление первых фотосинтезирующих бактерий

Раздел: Основы эволюционного учения

Пояснение · ·

В основе строения и жизнедеятельности какого организма лежат симбиотические отношения?

1) лишайника

2) хвоща

3) мха

4) плауна

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Сибирь. Вариант 5.

К первым наземным вымершим растениям относят

1) риниофиты и псилофиты

2) листостебельные мхи

3) печёночные мхи

4) хвощи и плауны

Раздел: Царство Растения

Источник: ЕГЭ по биологии 12.06.2013. Вторая волна. Вариант 1.

Какие растения относят к голосеменным?

1) пихту сибирскую

2) хвощ полевой

3) берёзу бородавчатую

4) ель европейскую

5) плаун булавовидный

6) лиственницу европейскую

Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 1.

Какой хромосомный набор характерен для клеток зародыша и заростка плауна? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления они образуются.

Раздел: Размножение и индивидуальное развитие организмов

У хвощей и плаунов на верхушках побегов развиваются спороносные колоски, а у голосеменных растений – шишки. В чём заключаются сходства и различия этих органов? Дайте развёрнутый ответ.

Какой хромосомный набор характерен для клеток зародыша и заростка плауна? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления они образуются.

Какой хромосомный набор характерен для клеток заростка и спор плауна? Из каких исходных клеток и в результате какого деления они образуются?

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи

Всего: 29 1–20 | 21–29

Плауны — многолетние травянистые корневищные растения. Являются одними из самых древних высших растений.

Это вечнозеленые растения, у которых отсутствует камбий и, соответственно, нет древесных форм. Часто обитают в хвойных лесах. Представители: плаун булавовидный, полушник озерный, селагинелла сибирская.

В данном отделе имеются водные растения, к примеру — род полушник. Отдельные виды плаунов обитают в тропических условиях и являются эпифитами — растениями,

которые селятся на других растениях, но при этом не являются паразитами.

В пустынях в условиях засухи плауны рода селагинелла могут входить в состояние криптобиоза

(от греч. kryptos — тайный, скрытый и bio — жизнь). Это состояние характеризуется обезвоживанием тканей и органов растения с целью вживания.

Строение плаунов

Рассмотрим плауны на примере типичного представителя — плауна булавовидного. Листья у плауна булавовидного расположены густо,

покрывают стебель. Листья цельные, мелкие. Для стебля характерно дихотомическое ветвление, побег разделяется на надземную и подземную части,

вглубь почвы от подземной части отходят придаточные корни.

Наиболее важной морфологической особенностью является наличие у плаунов микрофилл. Микрофилл представляет собой лист высших

растений, образованный выростом стебля (энационный лист). Такой лист всегда имеет только одну жилку, маленькие размеры и простую форму.

Листорасположение может быть супротивным, мутовчатым.

У класса плауновые, к которому относится плаун булавовидный, отсутствует аэренхима, крупные межклетники (полости) в тканях. Среди них нет водных растений.

На рисунке имеется новый термин «ризофор». Ризофор — корневая подставка, орган, образующийся на стеблях у некоторых растений. Ризофоры имеют вид длинных тонких корней,

которые, достигая земли, образуют придаточные корни.

На поверхности спорофилла (фертильного листа) находятся спорангии. Спорофилл может располагаться среди обычных (стерильных) листьев, либо несколько спорофиллов могут

объединяться вместе: такая структура называется стробила. Стробила представляет собой спороносный побег, ограниченный в росте.

Гаметофиты плауна булавовидного значительно упрощены, представляют собой фотосинтезирующие или бесцветные (вступающие в симбиоз с грибом) образования. Антеридии

могут развиваться на одном гаметофите с архегониями, могут и располагаться отдельно на разных гаметофитах.

Жизненный цикл плауна

На спорофите материнские клетки (2n) внутри спорангиев, расположенных на спорофиллах (которые собраны в стробилы) делятся мейозом. В результате деления мейозом

из материнских клеток (2n) получаются гаплоидные споры (n). С течением времени стенка спорангия разрывается, и споры рассеиваются во внешнюю среду, где из них

прорастает заросток — гаметофит (n) с ризоидами, на котором расположены мужские половые органы — антеридии, и женские — архегонии.

Мужской гаметофит называется микрогаметофитом, а женский гаметофит — макрогаметофитом. Особенно необычно, что гаметофиты развиваются под оболочками

спор. Только после созревания микрогаметофит и макрогаметофит разрывают оболочку споры. Из антеридия во внешнюю среду выходит сперматозоид.

Значение плаунов

Плаун применяется в гомеопатии при некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта и нарушениях метаболизма (обмена веществ). Используется в фармацевтической

практике для предотвращения слипания пилюль. Из плауна изготавливают детскую присыпку.

Многие плауны содержат в составе ядовитые вещества из-за чего не поедаются животными. Отдельные виды содержат парализующий яд, сходный по механизму

действия с ядом кураре, который блокирует ацетилхолиновые никотиновые рецепторы поперечно-полосатых мышц, вследствие чего дыхательные движения

диафрагмы прекращаются и наступает смерть от удушья.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

оставил комментарий

29 Май, 18

от

043Roman340_zn

(18 баллов)

Говоря о водорослях, мы упоминали, что они относятся к низшим растениям и не имеют специализированных тканей. Мхи – высшие растения. Плауны, хвощи и папоротники — их часто объединяют в папоротникообразные — устроены ещё сложнее. У них есть специализированные ткани и органы, размножение происходит при помощи спор. Для папоротникообразных также характерна смена полового и бесполого поколений.

Ткани у папоротников, плаунов и хвощей

У плаунов, хвощей и папоротников есть корни, стебель и листья. Органы этих растений состоят из специализированных тканей. Давайте вспомним, что называют тканью? Какие растительные ткани вы знаете?

Показать ответ

Скрыть

Ткань — это совокупность клеток и межклеточного вещества, у которых общее происхождение, строение и выполняемые функции.

Можно назвать образовательную ткань (обеспечивает рост и развитие растений), покровную (защитная функция), проводящую (обеспечивает передвижение воды и питательных вещество по растению), механическую (опорная функция) и основная (производит питательные вещества путём фотосинтеза и сохраняет запас питательных веществ).

Давайте разберёмся, какое строение имеют и какую функцию выполняют проводящие и механические ткани папоротников, хвощей и плаунов.

Клетки проводящей ткани находятся во всех частях растения. По ним проходят растворённые в воде питательные вещества.

У клеток механической ткани толстые прочные стенки. Механическая ткань придаёт растению форму и выполняет защитную функцию — например, делает его жёстким и несъедобным для травоядных животных.

Благодаря развитым механическим и проводящим тканям папоротники, хвощи и плауны могут достигать больших размеров.

Для папоротников, хвощей и плаунов, как для высших растений, также характерны специализированные органы.

Орган – это часть растения, выполняющая одну или несколько функций.

Например, листья выполняют фотосинтезирующую функцию, корень и стебель – проводящую, половые органы растения – функцию размножения.

Общая характеристика папоротникообразных

Плауны, хвощи и папоротники (иногда их объединяют под названием папоротникообразных) предпочитают влажные и затенённые места.

Во времена, когда на Земле процветали динозавры, среди растений царили хвощи, плауны и папоротники. Это были огромные растения, многие из которых достигали нескольких метров в высоту. Шли века, менялся климат и влажность. В новых условиях лучше развивались другие растения. В наше время древовидные папоротники можно встретить только в тропических лесах, а в других широтах растут травянистые папоротникообразные.

Размножаются папоротникообразные как половым, так и вегетативным путём. Половое поколение – гаметофит – называется заросток (ударение на первый слог), имеет простое строение и ризоиды.

У бесполого поколения, спорофитов, есть развитые вегетативные органы: надземный побег и подземные корневище с придаточными корнями.

Корневище – это модификация стебля, видозменённый подземный побег. От корневища отходят придаточные корни. Оно нужно растению для запасания питательных веществ, а также для вегетативного размножения.

Ещё на спорофите располагается орган, в котором вызревают споры (например, у хвощей и плаунов это спороносный колосок).

Споры – это микроскопические специализированные клетки в плотной оболочке, служащие для размножения моховидных и папоротникообразных растений.

Моховидные и папоротникообразные растения иногда называют одним словом – споровые. Для них характерна смена поколений – в одном поколении есть растения мужского и женского пола, гаметофиты, в другом – спорофиты, на которых развиваются споры.

Плауны

Плауны – многолетние травянистые растения. Их можно встретить в сосновых лесах. Стебель у плаунов длинный, ползучий, с придаточными корнями и со множеством ответвлений. И стебель, и ветки покрыты мелкими узкими листьями.

Летом побеги плаунов украшаются спороносными колосками. Когда споры созревают, они высыпаются, но прорастают иногда только через несколько лет после высыпания. Заросток у плаунов необычный: он развивается под землёй и питается в симбиозе с грибами.

Плаун часто используют как декоративное растение. Из его побегов изготавливают гирлянды и венки. Однако из-за сложностей размножения многие виды плаунов в наше время редки и занесены в Красную книгу.

Интересно, что некоторые виды плаунов способны к вегетативному размножению. У них образуются дополнительные маленькие веточки с несколькими листочками, способные отделяться от стебля и прорастать. Эти веточки называют выводковыми почками. Некоторые виды плауна также размножаются фрагментами стелющихся побегов. На таких фрагментах сначала образуются придаточные корни, затем — молодые побеги.

Хвощи

Хвощи растут в лесах, на полях, возле водоёмов. Для них благоприятна кислая почва.

Для хвощей свойственно корневище; у некоторых видов также из выростов корневищ образуются клубни. В клубнях запасаются питательные вещества, также с их помощью происходит вегетативное размножение.

Хвощ – многолетнее растение. На одном корневище развиваются два побега разного вида. Их называют летний и весенний или вегетативный и генеративный соответственно.

Весной вырастает генеративный побег бурого цвета. Он не добывает питательные вещества, а живёт за счёт накопленных в корневище. В колоске наверху стебля созревают споры.

Каково значение спор в жизни хвоща?

Показать ответ

Скрыть

Из спор формируются заростки, на которых после оплодотворения образуются новые побеги хвоща со своим корневищем, стеблем и листьями, а впоследствии – и с новым спороносным побегом.

Летние побеги — зелёные, с тонкими листьями. Они содержат хлорофилл и накапливают в корневище питательные вещества.

В следующем уроке мы расскажем о папоротниках, а также поговорим о значении папоротникообразных в природе и для человека.