Каждому соискателю ученой степени на этапе обучения в аспирантуре необходимо сдавать кандидатские экзамены. Это форма промежуточной аттестации аспирантов, без которой невозможно успешно закончить исследовательскую работу, защитить диссертацию и стать кандидатом наук. Главная цель экзаменационной сессии – оценка уровня подготовки к самостоятельному занятию научной деятельностью и определение глубины профессиональных знаний в определенной сфере.

Из статьи вы узнаете, из чего состоит кандидатский минимум, как к нему готовиться и как проходит оценивание, а также про другие особенности проведения аттестации будущих ученых.

Содержание статьи

- 1. Что собой представляют кандидатские экзамены?

- 1. Экзамен по философии и истории наук

- 2. Минимум по иностранному языку

- 3. Кандидатский по специальности

- 2. Перечень документов для сдачи кандидатского минимума.

- 3. Правила и порядок проведения аттестации аспирантов.

- 4. Как сдать кандидатский минимум соискателю?

- 5. Шпаргалка по подготовке реферата для сдачи кандидатского экзамена по философии.

- Заключение

1. Что собой представляют кандидатские экзамены?

Кандидатский минимум – это способ оценивания знаний и навыков молодого ученого, которые проверяются по трем дисциплинам: философии и истории науки, иностранному языку (для зарубежных граждан это русский) и по профильной специальности. При этом, если тема диссертации отличается от направления обучения соискателя, ему, возможно, придется сдавать дополнительный экзамен.

Чтобы аспиранта допустили к сдаче минимума, необходимо подготовиться к нему в соответствии с установленной Программой, которая будет отличаться для различных областей знаний и дисциплин. Подготовка к аттестации подразумевает глубокую самостоятельную проработку материалов и изучение литературных источников по направлению кандидатского. Разрешается сдать философию и иностранный язык в период обучения в магистратуре, что позволит поступить в аспирантуру без соответствующих зачетов.

Соискатель не будет допущен к аттестации при несоблюдении определенных требований, представленных ниже.

1. Экзамен по философии и истории наук

Для сдачи кандидатского потребуется:

- Посещение занятий по дисциплине.

- Заявление на кафедру философии не позже, чем за полтора месяца до начала экзаменационной сессии.

- Подготовка реферата по истории в той области науки, исследованиями в которой занимается соискатель. Тема должна быть связана с диссертационными разработками и утверждена руководителем.

- Оригинальность научного труда должна составлять не менее 75%, текст проверяют по системе «Антиплагиат».

- К работе прилагается отзыв научного руководителя с печатью учебного заведения.

Непосредственно сдача устного экзамена осуществляется по трем направлениям: по истории философии науки, общефилософским понятиям и актуальным философским проблемам. Всего в программу входит 84 вопроса, их перечень и особенности одинаковы для всех специальностей.

2. Минимум по иностранному языку

Для получения допуска необходимо:

- Написать реферат по теме своей научно-исследовательской работы на английском или другом языке.

- Получить на него рецензию.

- Выполнить письменный перевод текста по направлению исследований на две тысячи символов.

После успешной сдачи реферата и письменного перевода аспиранта допускают к основному этапу аттестации, который включает:

- чтение и устный перевод фрагмента научной работы объемом 250 тысяч символов на иностранном языке;

- беглое чтение зарубежного текста;

- устный диалог с экзаменаторами в формате «вопрос-ответ» на английском или другом языке по теме специальности и диссертации.

На этом этапе разрешено пользоваться словарем терминов, который соискатель составил самостоятельно.

Если кандидатский минимум сдает иностранец, для него в качестве экзаменационного предмета будет выбран русский язык. В остальном подготовка и сдача дисциплины будет проходить практически без изменений.

3. Кандидатский по специальности

Чтобы получить допуск, от соискателя требуется:

- Опубликовать не менее 2 статей в журналах, входящих в список ВАК.

- Представить первые 2 раздела диссертации.

- Написать реферат по проводимым исследованиям, получить на него рецензию от научного руководителя и защитить работу.

Сдача профильного экзамена осуществляется по типовой программе, утвержденной Министерством и дополненной кафедрой ВУЗа, где будет проходить, а также с учетом индивидуальной программы, разработанной на основании диссертационных исследований аспиранта. Это необходимо для соответствия научного труда последним достижениям в заявленной теме, отображения актуальной информации из современных отечественных и зарубежных литературных источников.

Программы экзаменационных сессий по философии и истории науки, иностранному языку, специальности утверждены Министерством образования и науки России приказом № 274 от 08.10.2007 года. Сроки проведения аттестации устанавливаются каждым учебным заведением, научно-исследовательским институтом или организацией индивидуально.

2. Перечень документов для сдачи кандидатского минимума.

Проведение аттестации возможно в учебном заведении при наличии соответствующей аккредитации. Экзамены в аспирантуре проводятся дважды в год на экзаменационных сессиях на протяжении одного месяца. Для этого должны быть заранее подготовлены следующие документы:

- Служебные записки от заведующего кафедрой, в которых говорится о необходимости формирования экзаменационной комиссии и графика проведения экзаменов.

- Служебная записка, утверждающая дополнительную программу для сдачи кандидатского минимума, подписанная заведующим кафедрой, секретарем и председателем Диссертационного Совета.

- Служебная записка от заведующего кафедрой иностранных языков о вхождении в состав экзаменационной комиссии представителя специальности «иностранный язык».

- Заявление о допуске к сдаче кандидатских экзаменов, которое оформляется на специальном бланке строго по установленной форме, завизированное научным руководителем и поданное для рассмотрения лично соискателем. Если аспирант планирует сдавать кандидатский минимум в другом учебном заведении, его заявление подписывает представитель Ученого Совета.

3. Правила и порядок проведения аттестации аспирантов.

На каждый экзамен приказом ректора формируется состав приемной комиссии, в которую входит председатель (чаще всего, проректор) и еще 2-3 экзаменатора (не менее 2 профильных специалистов, в том числе 1 доктор наук). На кандидатский минимум по иностранному языку приглашаются преподаватели соответствующей кафедры, независимо от их ученой степени, а также специалист по направлению исследований соискателя, хорошо знающий предмет.

Также на аттестации возможно присутствие ректора, проректора, членов Диссертационного совета, представителей Федерального агентства по образованию. По решению комиссии экзамен проводят по билетам или без них, для подготовки к ответу аспирант использует специальный экзаменационный лист, который нужно сдать для хранения экзаменаторам после сдачи. На каждого экзаменующегося составляется протокол, куда вносят вопросы по билетам и дополнительные, задаваемые соискателю. Протокол подписывают присутствующие члены комиссии, после чего документы хранят в личном деле аспиранта в отделе аспирантуры.

Если специальность будущего ученого не соответствует тому направлению, в котором готовится диссертация, потребуется сдать дополнительный экзамен по дисциплине, соответствующей теме научного труда. Правило распространяется на аспирантов заочной формы обучения.

Кандидатский минимум по специальности разрешается сдавать только в учебном заведении или организации, где есть аспирантура по профильному направлению и государственная аккредитация. Если раньше дисциплину можно было сдать только там, где планируется защищать диссертацию, то сейчас допускается выбирать разные организации для этого. При отсутствии аккредитации в ВУЗе Ученый Совет подает запрос в другое учреждение или исследовательский институт, где аспирант сможет пройти экзамены.

Для сдачи минимума по философии и истории науки обязательно наличие кафедры философии и более двух преподавателей со степенью кандидата и доктора философских наук. Если соискатель свободно владеет иностранным языком и планирует защищать диссертацию на нем, ему необходимо выбрать для прохождения аттестации учебное учреждение или организацию с аспирантурой по профильному направлению диссертационного исследования, где есть кафедра иностранного языка.

Кандидатские принято сдавать в такой последовательности:

- Философия и история наук сдается в первую очередь. Для подготовки будущий ученый пишет реферат, который визирует и рецензирует научный руководитель.

- Вторым нужно сдать иностранный язык, для чего переводят текст, имеющий отношение к тематике исследований соискателя. Работа оформляется в формате реферата и должна быть прорецензирована одним из сотрудников соответствующей кафедры.

- Экзамен по специальности сдают в последнюю очередь, для этого необходимо предоставить два экземпляра удостоверения о положительных оценках по первым двум дисциплинам, а также написать заявление на допуск. Копии документов отправляют в ВАК, а оригиналы подшивают к личному делу.

Уровень знаний молодого ученого в 2021 году также оценивают по четырехбальной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», но возможна и оценка по стандартной пятибальной системе. Если по результатам экзамена соискатель получает «неудовлетворительно», он сможет пересдать этот предмет во время следующей экзаменационной сессии. Если аспирант не явился на аттестацию по уважительной причине и предоставит доказательства (например, справку о болезни), ректор может допустить его к сдаче во время текущей сессии. Но повторно сдавать кандидатский минимум, если была получена неудовлетворительная оценка, в течение одной экзаменационной сессии нельзя.

После сдачи всех экзаменов аспирант получает удостоверение об успешном прохождении аттестации. Документ имеет неограниченный срок годности, но есть несколько особенностей:

- согласно приказу № 274 Минобрнауки России от 08.10.2007 года, результаты экзаменов, которые были получены до его вступления в силу, считаются действительными;

- раньше вместо философии и истории наук соискатели сдавали минимум по философии, эти две дисциплины не являются взаимозаменяемыми;

- экзамен по специальности будет признан недействительным, если после подписания приказа № 59 от 25.02.2009 года его название в Номенклатуре поменялось.

После того, как молодой ученый сдал философию и иностранный язык, он освобождается от обязательного посещения занятий по этим предметам. В то же время, минимум не нужно сдавать:

- преподавателям, занятым на должности доцента;

- имеющим ученую степень;

- сотрудникам, которые готовятся к защите докторской диссертации.

4. Как сдать кандидатский минимум соискателю?

Соискательство представляет собой форму получения ученой степени без поступления и обучения в аспирантуре, что удобно для тех, кто работает и не может посещать лекции и практические занятия. Соискателем может стать претендент, имеющий высшее образование и по каким-то причинам не использовавший весь срок обучения для работы над диссертационными исследованиями. Если же начинающий ученый закончил аспирантуру или использовал весь срок прикрепления к кафедре, но не получил степень, он не сможет воспользоваться режимом соискательства вновь.

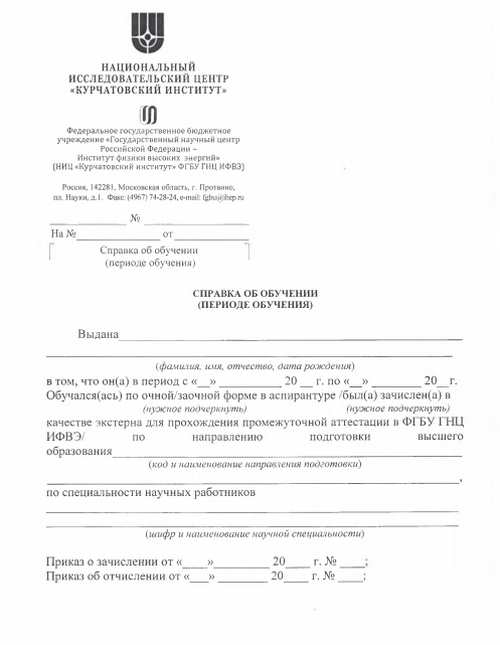

Чтобы прикрепиться к научной организации для сдачи экзаменов, необходимо быть зачисленным в штат организации в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации, что избавит от необходимости поступать в аспирантуру. Для этого будущему ученому нужно подготовить следующие документы:

- Заявление на имя руководителя с просьбой о прикреплении к интересующей кафедре. Здесь нужно указать полное название и шифр специальности, которые соответствуют направлению предполагаемых диссертационных исследований.

- Личная информация – копия паспорта гражданина РФ, диплома о высшем образовании.

- Контактные данные соискателя, в том числе номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты.

- Перечень научных трудов, которые были опубликованы в рецензируемых журналах, в том числе и написанные в соавторстве с другими учеными.

- Если высшее образование было получено за рубежом, также потребуется копия свидетельства об образовании, предоставленная вместе с документом, подтверждающим его действительность на территории Российской Федерации.

Помимо этого, нужно указать, каким способом соискатель хочет быть проинформирован о результате рассмотрения его заявления.

После получения подтверждения о прикреплении к учебному заведению для сдачи кандидатских стороны заключают договор, где указаны сроки прохождения минимумов и условия их проведения. Обычно такой договор заключается на 6 месяцев.

5. Шпаргалка по подготовке реферата для сдачи кандидатского экзамена по философии.

Прежде чем приступить к написанию научной работы, необходимо согласовать ее тему со своим руководителем. Тема должна быть актуальной, соответствовать тематике исследований молодого ученого. Основные требования к реферату по философии и истории наук:

- в основе работы социально-методологический анализ выбранной области знаний без описания сути направления диссертационных исследований;

- документ объемом свыше 16 листов формата А4 (около 40 тысяч символов с пробелами);

- оформление и структура соответствуют установленным нормам, предъявляемым к научным статьям, список литературы, цитаты, сноски оформлены по всем правилам;

- уникальность работы более 75%, а заимствование трудов других ученых не превышает 30%;

- готовый материал выполнен в виде полиграфической брошюры.

В процессе написания реферата соискатели могут пользоваться любыми сервисами проверки на плагиат, а во время окончательной проверки используется система «Антиплагиат», установленная на кафедре учебного заведения. При этом результаты проверок могут отличаться.

Реферат вернут на доработку, если его окончательная уникальность окажется в пределах 50-75%, повторно документ проверяют только один раз, многократные проверки запрещены. Если же будет выявлено менее 50% уникальности, работа получит неудовлетворительную оценку, и аспиранта не допустят сдать минимум.

Заключение

Кандидатские экзамены – обязательный этап обучения аспиранта, необходимый для защиты диссертации и получения степени кандидата наук. Во время аттестации выявляется уровень знаний молодого ученого, его способность к самостоятельному изучению научной информации и ее анализу.

Кандидатский минимум проводится по трем дисциплинам, их перечень и программа регламентируются Министерством и Ученым Советом учреждения. Аттестация проходит каждые полгода и требует тщательной подготовки как со стороны соискателя, так и от научного руководителя, учебного заведения. Сюда входит подготовка рефератов по темам, связанным с профильным направлением диссертационных исследований, написание заявлений и глубокая проработка литературных источников.

Сам экзамен проходит в устной форме в виде беседы с экзаменаторами, все ответы заносят в протокол, а аспиранту выставляется оценка. По результатам аттестации молодому ученому выдают специальное удостоверение бессрочного действия. При получении неудовлетворительной оценки сдача кандидатского минимума переносится на следующую экзаменационную сессию.

Присоединяйтесь, чтобы моментально узнавать о новых статьях в нашем научном блоге, акциях и получать только полезные материалы!

Если Вы являетесь соискателем ученой степени, перед вами рано или поздно встанет вопрос о сдаче кандидатских экзаменов или, как их еще называют, «кандидатский минимум».

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. N 247 г. Москва «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

И так, сдача кандидатского минимума обязательна для присуждения ученой степени кандидата наук, также является завершающим этапом в обучении аспиранта.

Цель кандидатского экзамена — установить глубину профессиональных знаний аспиранта, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе соискателя научной степени.

Кандидатский минимум состоит из трех экзаменов

Кандидатский экзамен по философии и истории науки

Для каждой специальности существует своя программа (История математики, история физики, история астрономии)

Для сдачи этого экзамена Вам необходимо будет подготовить:

1. Реферат по истории соответствующей отрасли наук.

Тема реферата должна быть обязательно утверждена научным руководителем, также она, как правило, должна быть взаимосвязана с темой диссертации.

Не забудьте, что реферат обязательно будет проверяться на оригинальность. Оригинальности текста, как правило, должна быть не менее 75% по системе «Антиплагиат».

2. Отзыв научного руководителя, заверенный печатью соответствующего института

Кандидатский экзамен по иностранному языку

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа:

1. Выполнение письменного перевода научного текста по специальности на язык обучения.

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена.

2. Второй этап экзамена – устный.

Второй этап включает в себя три задания:

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности.

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности.

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).

Русский язык как иностранный

Данный кандидатский экзамен проводится в два этапа:

1. Выполнение письменной части экзамена, которая предусматривает реферирование оригинального научного текста объемом 8 – 10 страниц книжного формата по специальности аспиранта (соискателя).

2. Второй этап экзамена — устный (по билетам).

Билет включает три вопроса:

1) монологическое сообщение на тему страноведческого характера;

2) сообщение аспиранта (соискателя) о своем научном исследовании;

3) беседу на свободную тему.

За каждую часть устного ответа выставляется отдельная оценка.

Кандидатский экзамен по специальности

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе, состоящей из двух частей:

— типовой программы — минимум по специальности, утвержденной приказом Минобразования России от 08.10.2007 № 274, а также дополнительной программы, разрабатываемой на профильной кафедре и утверждаемой в установленном порядке.

— индивидуальной рабочей программы диссертационного исследования, разрабатываемой прикрепленным лицом. В программе должны быть учтены последние достижения в данной отрасли науки, новейшая отечественная и зарубежная литература, а также справочно-информационные издания соответствующей тематики.

Составной частью экзамена по специальности является защита реферата по теме диссертационного исследования, подготовленного экстерном самостоятельно. Кроме реферата, необходимо еще будет подготовить для сдачи экзамена рецензию научного руководителя.

Приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г. № 10363) утверждены программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, иностранному языку и специальным дисциплинам.

Прикрепление для сдачи кандидатского минимума

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. N 247 г. Москва «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется путем их зачисления в организацию (далее — прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации.

То есть соискатель ученой степени можете прикрепиться к организации и сдать экзамены без поступления в аспирантуру.

Отметим, что для сдачи кандидатских экзаменов к организации прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра (далее — прикрепляющееся лицо).

Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более шести месяцев. (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 марта 2014 г. N 247 г. Москва «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»)

Срок действия кандидатских экзаменов

Часто, соискатель, который сдал кандидатский минимум некоторое время назад (может быть несколько лет), сталкивается с сомнениями по поводу «срока годности» у кандидатских экзаменов.

В соответствии с пунктом 2 приказа Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г. № 10363) результаты кандидатских экзаменов, сданных до вступления в силу названного приказа, считаются действительными.

Вместе с тем, вместо экзамена по философии был введен экзамен по истории и философии науки. Взаимозачет этих дисциплин невозможен.

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине считается действительным, если специальность в Номенклатуре не изменилась после вступления в силу приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников» (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г. № 13561) или претерпела только редакционные изменения, или изменен шифр специальности (письмо Минобрнауки России от 12 июля 2011 г. № СИ-754/04 «О кандидатских экзаменах»).

Таким образом, можем с уверенностью отметить, что кандидатские экзамены сроков годности не имеют! Основой для такого заявления служит Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2007 г. N 274 «Об утверждении программ кандидатских экзаменов»

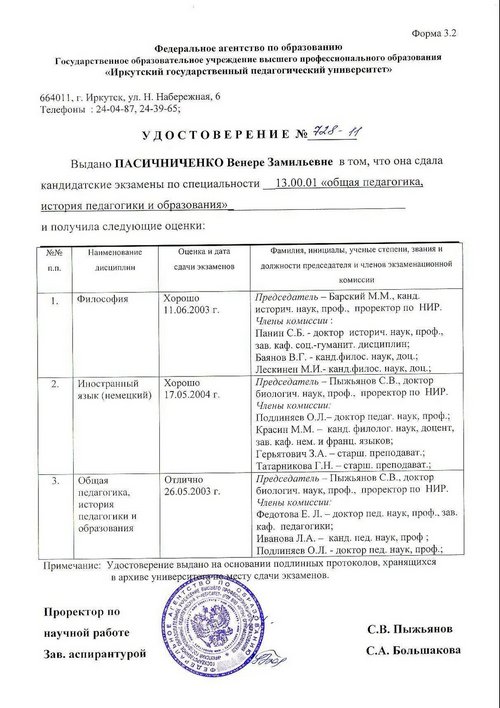

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов

По завершению сдачи кандидатских экзаменов аспирант получает документ о результатах экзаменов.

Образец документа, который выдавали до 13 июля 2014 года

На основании письма Минобрнауки России от 28.10.2014 N 13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских экзаменов», сообщается, что лица, сдавшие кандидатские экзамены до 13 июля 2014 года и по каким-либо причинам не получившие удостоверения об их сдаче, вправе востребовать эти удостоверения по месту сдачи экзаменов. Дубликаты требуемых удостоверений могут быть изготовлены по письменному заявлению такого лица. Дубликат может быть выдан датой на момент востребования и является действительным в течение неограниченного срока.

Лицам, сдавшим кандидатские экзамены 13 июля 2014 года и позднее (включая лиц, у которых хотя бы один из экзаменов сдан 13 июля 2014 года и позже), выдается справка об обучении по образцу, установленному организацией, принимающей кандидатские экзамены.

Вы можете обратиться к нам за помощью в написании реферата, выполнении перевода текста, подборе литературы, а так же в написании рецензии, отзыва руководителя.

Часто задаваемые вопросы

1. Доброго времени суток! У меня проблема с перезачетом кандидатских экзаменов по другой специальности. Когда поступал науч.рук засунул меня на бюджетное место в другую специальность, тогда меня уверяли что это не проблема. Экзамены сдал. Науч.рук. умер, факультет расформировали, вуз прекратил подготовку по моему направлению. В итоге на руках справка о сдаче экзаменов по специальности 12.00.01 ИФН, ИЯ и по специальности 23.00.02. При оформлении прикрепления в другой организации отказались принимать удостоверение, мотивируя тем,что ВАК не примет. Возможно ли каким-либо образом исправить ситуацию?

Ответ:

Добрый день!

Вам необходимо сдать экзамены по той специальности, по которой планируется защита. Для этого нужно прийти в любое учебное заведение, где есть специальность 12.00.01, и прикрепиться для сдачи кандидатских.

2. Здравствуйте, разъясните такую ситуацию. Я сдавал экзамены на кандидатский минимум в 1996- философия, в 1997 — педагогика, в 1998- немецкий язык. Сдал успешно. Но защитить диссертацию не удалось. Действительны ли сейчас результаты экзаменов. Спасибо.

Ответ:

Добрый день!

Соответственно с пунктом 2 Приказа Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г. № 10363) результаты кандидатских экзаменов, сданных до вступления в силу названного приказа, действую бессрочно. Нужно учесть, что вместо экзамена по философии был введен экзамен по истории и философии науки. Взаимозачет этих дисциплин невозможен.

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине считается действительным, если специальность в Номенклатуре не изменилась после вступления в силу приказа Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных работников» (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2009 г. № 13561) или претерпела только редакционные изменения, или изменен шифр специальности (письмо Минобрнауки России от 12 июля 2011 г. № СИ-754/04 «О кандидатских экзаменах»).

Вопрос. Я живу в Казахстане. Можно ли мне сдавать русский язык как иностранный? Лет десять назад я сдавал кандидатский минимум по всем предметам: иностранный, философия и специальность (музыкознание). Могут ли мне их защитать? Спасибо!

Ответ. В соответствии с программой-минимум кандидатского экзамена сдавать русский язык в качестве иностранного языка не запрещено.

Кандидатские экзамены не имеют срока действия. Основой для такого заявления является Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2007 г. N 274 “Об утверждении программ кандидатских экзаменов”.

Вопрос. Я соискатель кафедры в ветеринарной академии.скажите:

- экзамен по специальности у меня будет эта дисциплина или целое направление,в которое входят анатомия и терапия;

- если я не защищаю диссертацию при выпуске(этой весной),чем это грозит и можно ли защитить ее позже?

Ответ. Кандидатские экзамены сдаются в соответствии с научной специальностью (научными специальностями) и отраслью науки, предусмотренными номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее соответственно — научная специальность, номенклатура), по которым осуществляется подготовка (подготовлена) диссертация.

Ничем не грозит. Диссертацию Вы можете защитить тогда, когда будете к этому готовы. Совершенно не важно сколько времени для этого потребуется.

Вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие должны быть сданы кандидатские экзамены для подготовки дисс по специальности 22.00.08?

Ответ. Кандидатские экзамены сдают по трем экзаменам: английскому языку, философии и истории науки и специальности. В Вашем случае специальность — Социология управления.

Вопрос. Подскажите в 2010 сдал кандидатские экзамены, сейчас хочу защищаться, они проходят?

Ответ. Кандидатские экзамены не имеют срока годности. Все изменения, которые были связаны с ними, были введены до 2010 года.

Вопрос. Я давно сдавала экзамены по кандидатскому минимуму, если документ утерян, надо опять сдавать?

Ответ. В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2014 г. № 13-4139 “О подтверждении результатов кандидатских экзаменов” в случае утраты ранее полученных удостоверений, организация, по письменному заявлению соискателей ученых степеней, вправе изготовить дубликаты требуемых удостоверений. Дубликат удостоверения о результатах кандидатских экзаменов может быть выдан организацией текущей датой на момент востребования и является действительным на неограниченный срок действия.

Вопрос. Здравствуйте! В прошлом году я сдал экзамены кандидатского минимума по специальности «микробиология»-английский. историю и философию науки, микробиологию. Однако мне выдали справки об их сдаче по отдельности, причём напротив графы экзамена «история и философия науки» написали (биологические науки), напротив экзамена по специальности ничего не написали. У меня на работе сказали, что это неправильно, как мне поступить?

Ответ. На основании Письма Минобрнауки России от 28.10.2014 N 13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских экзаменов» лицам, сдавшим кандидатские экзамены 13 июля 2014 года и позднее, выдается справка об обучении (периоде обучения) по образцу, установленному организацией, принимающей кандидатские экзамены. Единого образца и требований по оформлению справки нет. Поэтому Ваша справка действительна в таком виде, в каком она есть.

Вопрос. Подскажи пожалуйста, может ли гражданин Казахстана сдать в российском ВУЗе свой язык как иностранный?

Ответ. Нигде не прописано, что экзамен по иностранному языку должен проходить на английском или немецком. Но есть свои сложности. Нужно найти вуз, где есть комиссия, уполномоченная принять кандидатский экзамен по казахскому языку.

Вопрос. Может ли гражданин Узбекистана (хорошо владеющий русским языком) сдать в российском ВУЗе русский как иностранный?

Ответ. В соответствии с программой-минимум кандидатского экзамена сдавать русский язык в качестве иностранного языка не запрещено.

Вопрос. Если я сдал экзамен по английскому языку в аспирантуре в 1997, возможно ли зачесть этот экзамен при оформленном соискательстве по искусствоведению в Академии художеств? Или эту информацию нужно узнавать в самом вузе?

Ответ. Вообще кандидатские экзамены не имеют срока годности. Там есть пару исключений, например, если шифр специальности изменился или, если экзамен сдавался по философии, а с 2014 года был переименован. Экзамен по английскому языку не претерпевал никаких изменений. По закону должны засчитать.

Вопрос. Я сдавал экзамены для кандидатского минимума в разных университетах, как должна выглядеть справка?

Ответ. О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной формы, а по месту сдачи последнего экзамена удостоверения о сдаче предыдущих кандидатских экзаменов заменяются на единое удостоверение.

Вопрос. Интересует подбор ВУЗа для сдачи кан. мин, надо уточнить когда там можно сдать экзамен. Шифр специальности 12.00.05.

Ответ. Кандидатский минимум по специальности 12.00.05 можно сдать в следующих вузах:

-

https://rgup.ru/?mod=pages&id=727

-

https://www.usla.ru/departments/moreinfo.php?detal=197&moreinfo_id=5696

-

http://igpran.ru/obrazovanie/aspirantura/obuchenie-v-aspiranture/attestatsiya-kandidatskie-ekzameny-ekzameny-zachety/

-

https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/instituty/institut-aspirantury-i-doktorantury/materialy/?hash=tab1095

- https://izak.ru/education/aspirantura/ekzameny-kandidatskogo-minimuma.php?sphrase_id=14670

Сдача кандидатских экзаменов по философии и истории науки – обязательное условие для получения аспирантом или соискателем ученой степени кандидата наук. К проверке теоретических и практических знаний и умений допускаются специалисты и магистры, а также лица, готовящиеся к защите диссертации либо занятию научной деятельностью.

Что требуется для прохождения экзамена?

Чтобы сдать кандидатский экзамен по истории науки и философии, до этого следует пройти итоговое тестирование, и получить соответствующий сертификат об удачном освоении тематического онлайн-курса. Далее идет подготовка реферата на одну из выбранных тем курса «История науки». Это условие выполняется даже теми аспирантами и соискателями, которые проходят обучение на философском факультете.

Готовый реферат необходимо загрузить в определенный раздел на сайте ВУЗа за 2 месяца до прохождения кандидатского минимума. Его проверка занимает около 3-х дней после загрузки. Если оценка будет положительной, экзаменующийся допускается к устному экзамену, который будет намечен на определенный день. Непосредственно перед экзаменационным днем в аспирантуре следует получить бланк протокола для сдачи кандидатского минимума.

Подготовка к кандидатским экзаменам

Сдача устного экзамена по истории и философии

Проведение экзамена по 2-м дисциплинам основано на типовой программе кандидатского минимума, в которую включено 3 части:

- Общая проблематика философии науки.

- Философские проблемы, затрагивающие научные области.

- История разных областей наук.

Подготовка аспирантов/соискателей к экзамену заключается в проведении курса лекций (36 часов), а также семинаров (18 ч.). Устные экзаменационные вопросы, задаваемые преподавателями, касаются общих проблем современной философии, а также затрагивают ту область науки, по которой экстерн/аспирант пишет научную работу.

Правильность оформления реферата

В первую очередь экзаменующийся выбирает тематику для написания реферата. В виде отдельной темы можно взять любую точку зрения из истории науки, в какой разбирается аспирант. Работа может включать описание истории проблемы, которую в будущем планируется рассмотреть при написании диссертации. Важно помнить, что реферат должен отражать обоснованность разных видов научных знаний в сочетании с основными определениями из ВУЗовского курса философии.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Тематика работы по предмету «история отрасли науки» аспирантом выбирается по собственному усмотрению, однако требует скоординирования с научным руководителем или рецензентом. После выбора и согласования тематики данные предоставляются в отдел аспирантуры для подготовки приказа ректора об ее утверждении. Это нужно сделать за два месяца до начала экзамена.

Работа сдается в электронном варианте. Условия оформления:

- формат – Microsoft Word;

- шрифт – Times New Roman, размер – 14;

- интервал – полуторный;

- оптимальное количество символов, включая пробелы – 20–30 тыс.

Обязательно сделать титульную страницу, написав тему, далее – содержание реферата. В конце указать перечень использованной литературы и URL-ссылки на информационные ресурсы. Структура работы должна включать вступление, основную часть с разделами и подразделами, выводы. Все рефератные работы в обязательном порядке проходят проверку на плагиат, поэтому готовую информацию из интернета копировать запрещается.

Запись и получение допуска на экзамен

Чтобы вовремя записаться на сдачу экзамена, экзаменующиеся обязаны сдать в структурное подразделение предметной кафедры подготовленный реферат в электронном варианте, рецензию преподавателя с заверенной институтом мокрой печатью, а также справку-направление на аттестацию, приобретенную в аспирантуре. Все документы и важные бумаги обязаны быть сданы за 3 недели до начала проведения кандидатского минимума.

Абитуриент или соискатель допускается к сдаче экзаменов при наличии оригинала паспорта или другого документа, который подтвердит свою личность. Неявка экзаменующегося на экзамен по уважительной причине (например, болезни) должна быть подтверждена медицинской справкой определенного образца. Допуск к сдаче экзамена разрешается на протяжении текущей сессии.

Аспирант/экстерн, который не явился в установленный день на экзамен, при этом, заранее не сообщил о своем отсутствии и не принес соответствующего документа, лишается права сдачи кандидатского минимума на момент текущей сессии.

Как подготовиться к успешной сдаче ряда экзаменов?

Уровень теоретических и практических знаний оценивается по разным критериям. Получение хорошей оценки зависит от уровня подготовленности и трудолюбия экзаменующегося. Чтобы получить высокий балл, важно использовать большой объем литературы и методические рекомендации по предметам, в процессе написания рефератной работы приходить на консультации к научному руководителю. Умелый анализ источников при подготовке, и полное понимание изученного материала позволит сдать экзамен на «отлично».

Ироническая наукодицея

или

Как я сдавал кандидатский экзамен по философии

Поскольку высокого положения

достигает только тот, кто пожертвовал

своей сущностью, он не хочет допустить,

чтобы другой ее сохранил.

_______________

Карл Ясперс «Духовная ситуация времени»

Вместо

предисловия

Принято думать, будто говорить, писать о собственных

обидах, неприятностях, о личных впечатлениях, особенно – по свежим следам, —

дело дурное и мало ценное. Принято думать, что доверять в таком случае

жалующемуся человеку не следует, что он-де взвинчен, несправедлив, и тому

подобное… Те, кто посерьезнее, заметят, что тут нет

никакого обобщения, что пример не является доказательством, и прочее в этом же

роде. Забавнее всего то, что мы часто с этим и соглашаемся – ведь приятно

бывает взобраться на высокую гору Хладнокровия, словно она и есть гора

Мудрости. Как будто мудрец непременно то же, что истукан.

А между тем, именно по свежим следам, именно тогда,

когда в душе человеческой горит гневное пламя, когда оно не поникло угасшими

углями и пеплом, — именно тогда пламя это, как нельзя ярче, освещает все

вокруг. Не поспешим пенять такому человеку на эмоции. Кто знает? Может, именно

его пример пляшет не где-то по краю, а попадает точно в фокус?

Теперь, когда я, таким образом, неловко попытался

защитить себя, я, с вашего позволения, перейду к делу, то есть к той истории,

которая побудила меня взяться за перо. Я давно не трогал его, и теперь

возвращаюсь к нему, как к старому доброму другу. Однако, по зрелом размышлении, я все же изменю собственные имена всех

действующих у меня лиц – чтобы ничем не повредить этим уважаемым людям.

…

Глава

I

Чтобы ввести читателя в осведомленность относительно

начала моих похождений, я приглашу его неожиданно оказаться рядом со мною в

городе Ростове-на-Дону и посмотреть на меня, тогда тридцатитрехлетнего

человека, возвращающегося домой после работы, двигающегося пешком по Большой

Садовой улице. Не следует удивляться тому, что этот человек не обращает

внимания на прохожих, ибо он занят размышлениями об отношениях между людьми,

работающими в коммерческих организациях, и эти размышления склоняют его к

мысленному произнесению слов «фальшь», «внешняя видимость», «комедия масок» и

прочих, им подобных, среди которых рекордсменом было словосочетание

«американские попугаи». Теперь вы видите, что трудно заставить такого человека

обращать внимание на встречных, даже если эти встречные окажутся знакомыми.

Именно поэтому я не сразу сообразил, что со мной

поравнялась и уже прошла декан моего прежнего факультета. Кивнув запоздало

куда-то в пустоту, я было возобновил путь, но услышал,

как меня окликнули – нечего делать! – пришлось воротиться.

— Как ты? Где ты сейчас? Психолог в милиции?

— О, нет! Уже нет! Увольте!

— Ну, понятно… Так где ты?

Что сейчас делаешь?

Тут я обратил внимание, что в вопросах ее имеется какой-то пока не понятный мне смысл и ответил

серьезно:

— Черчу на компьютере в одной телефонной компании.

За слово «компьютер» она ухватилась, пол минуты

колебалась, а после объявила, что я-то ей и нужен, что надо читать курс «ЭВМ в

психологии», и она желает, чтобы такую дисциплину вел не инженер или

программист, а именно психолог. Я признал справедливость этого требования, хотя

и усомнился в себе:

— Почему же вы думаете, что я смогу это читать?

— Сможешь.

Так к тридцати трем годам я, наконец, заслужил самое

почетное и самое трудно приобретаемое в нашей стране право: называться не по

имени, как крепостной или лакей, а по имени и отчеству.

С огромным наслаждением покинул я фирму и явился

устраиваться в институт. Мой институт такой, какой в народе называют

коммерческим, хотя именно в самом названии чаще всего значится «некоммерческое

образовательное учреждение», но на это никто не обращает внимания. Впрочем,

иногда его аббревиатуру переводят и как «негосударственное…» – поди разбери! Итак, покинув пять

лет назад его двери выпускником, я теперь возвращался сюда в новом качестве.

Это забавляло мое воображение, придавало фантазиям о будущем радужную окраску,

вносило в мою жизнь надежду и осмысленность, обещало новые впечатления, которые

всегда так ценны для человека пишущего и страдающего от отсутствия сюжета.

Чувство ответственности, какого

я раньше в себе и не подозревал, кое-какие скромные способности и подвешенный

литературой язык сделали свое дело – через некоторое время за мной уже

числились три учебные дисциплины. Физиономия моя примелькалась в институте.

…

Около полугода спустя, декан факультета поймала

меня в коридоре за рукав и спросила:

— Думаете искать себе научного руководителя?

— О-ой?

А надо? – с надеждой посмотрел я ей в глаза.

— А надо! Такие вопросы задаете! Требования

ужесточаются. Те, кто без степени…

Тут ее снесло течением, и я, к счастью, так и не

узнал, какая же участь ожидает тех несчастных, которые не кандидаты наук.

Как известно, Атос наотрез отказывался

искать средства для приобретения экипировки, для поддержания своего слова даже

не выходил из дому, так что, в конце концов, экипировка сама нашла его в виде

сапфира миледи. Что-то подобное произошло и со мной. Как же не хотелось искать

мне этого научного руководителя! Да и как искать? Тетенька-дяденька, возьмите,

пожалуйста? Смешно!

Однажды в моем доме раздался телефонный звонок. Спустя минуту, выяснилось, что слух о том, что есть-де человек,

читающий курс «ЭВМ в психологии» дошел до Ростовского государственного ***го

университета (На человеческом языке – до ***института, ибо теперь всякий

институт в нашем городе заражен манией величия и воображает себя университетом.

Таким образом, в нашем городе теперь, помимо настоящего, еще три-четыре университета.

Школа милиции и военное училище, правда, держатся скромнее и

нынче именуют себя юридическим и военным институтами соответственно.)

Позвонившая мне дама отрекомендовалась заведующей кафедрой *** психологии.

Несколько дней спустя мы свиделись. Я был тронут

любезным обращением; приглашение читать у них, в ***институте, льстило моему

самолюбию. Мало того! Тут-то сапфир миледи и засверкал всеми гранями – она же,

эта дама, обещала научное руководство.

Я долго собирался с мыслями. Мое N+1 чувство шептало о

каком-то подвохе. Я привык доверять ему, и уж загодя предполагал вторую часть

выражения «гладко стелет…». Впрочем,

как именно жестко будет спать, я не мог знать заранее, и потому, не

желая походить на принцессу на горошине, отправился в отдел кадров.

Прибыв туда, я скромно поместился боком на стуле и

ждал, пока заместитель св. Петра отворит врата, то есть, выражаясь нормальным

языком, пока женщина за столом оторвется от возлюбленных ею формуляров и

подарит меня рублем взгляда. Когда это, наконец, свершилось, женщина принялась

бесстрастно изучать мои бумаги. Казалось, она перестала бы себя уважать, если

бы вышла из намеченной хладнокровной роли. Тут что-то заинтересовало ее в

высшей степени, и это «что-то» оказалось моим коммерческим дипломом. Я отвечал уверенно,

указал на свидетельство государственной аккредитации института, но ни мало этим

не удовлетворил ее. Сразу пришлось почувствовать себя полнейшим ничтожеством,

осквернившим своим присутствием храм настоящей, подлинной, честной, правильной

государственной науки. Я тотчас осознал себя находящимся в таком же отношении к

этой райской привратнице, в каком шимпанзе находится к Спинозе, и проникся

чувством глубокого раскаяния.

И горний

ангелов полет

И гад морских подводный ход!

Женщина снялась с места и ушелестела

куда-то в другую комнату, а взамен ее на сцену явилась грозная дама в черных

кудрях и мрачном платье. Казалось, сами очки ее выражали брезгливость и

сверкали правовернейшим, стерильным, но бесстрастным

и холодным гневом. Весь облик ее говорил: «No pasaran!» С прозекторской решительностью она коснулась моих

бумаг, просветила их насквозь рентгеном очков, и объявила, что, «согласно

положению», «вообще-то» выпускников негосударственных вузов они не берут,

впрочем, она сейчас кое-что уточнит…

Невольно я пожал плечами; не сумев скрыть раздражения,

бросил:

— О! Если вы меня не сможете взять, я вам…

Я хотел сказать «бутылку поставлю!», но сдержался и

докончил более-менее вежливо:

— … я вам буду только признателен!

— Так вы что, не хотите У НАС

работать?!

Я почти увидел в ее руках сверкающий меч богини

мщения, и, правда, слегка смутился: «В самом деле, причем здесь она?» Я не

ответил ничего членораздельного и только махнул рукой.

— Посидите, — вбила она в воздух одно только слово, и

скрылась за дверью с моими бумагами.

Спустя несколько минут, она

возвратилась (должно быть, от проректора) с приговором: «Нет, мы не можем вас

принять».

Признаться, подобные ответы неприятно выслушивать даже тогда, когда сам желаешь

такого результата. Поэтому я покинул отдел кадров с самым скверным чувством

досады и отправился докладывать о своем поражении Наталье Александровне (так

будем называть заведующую кафедрой).

Рапортуя о полном Ватерлоо,

я, право, не мог сдержать тайной радости, но, видно, внешне все-таки скрыл ее

достаточно. Наталья Александровна принялась вселять в меня бодрость духа,

собралась на следующий день идти к проректору (тянуть было нельзя, уже начался

сентябрь), и вообще осталась при убеждении, что смогла меня утешить. Я из

скромности не хотел признаться в своих мыслях.

Ровно на следующий же день все переменилось. Райские

врата отдела кадров разверзлись мне со всей возможной учтивостью. (Явился

человек, о котором специально звонили из ректората!) Я выслушал пару

примирительных намеков, но чувство досады, конечно, не могло до конца стереться

с их лиц. Впрочем, позже мне все-таки отомстили: пропуск, который они выписали,

был исполнен на прежиденькой бумажке, выглядел

какой-то незаконно рожденной ксерокопией настоящего бланка пропуска. Если бы не

купленная в срочном порядке обложка, я думаю, он не просуществовал бы и недели.

На мое же изумление ответили, что, дескать, полноценный пропуск выписывается

только штатным сотрудникам. (Совместитель не стоит в их представлении расходов

на дерматиновое удостоверение.)

Итак, несколькими днями позже я уже прохаживался меж

рядами обращенных спиной ко мне, а лицом к экранам пятикурсников. В этом

повезло. Может, кто-то думает, что занятия со старшими курсами вести труднее?

Вовсе нет! И если мне можно будет сделать отступление, скажу в нескольких

словах об этом.

Пятый курс добросовестнее и, главное, заинтересованнее

в смысле понимания пользы предмета. Это важнее всего. Сколько позволяет судить

мой собственный опыт и опыт сделанных мной наблюдений, нет ничего труднее, чем

привлечь внимание незаинтересованного слушателя. Моя же дисциплина почти

полностью относилась к обработке экспериментальных данных – то есть к тому, что

нужней всего дипломникам. А я еще огорчался, что дали читать такой курс,

полагая его каким-то второстепенным ремеслом!

Помню, в начале, когда я являлся на первую лекцию с

новой группой, чувствовал я себя очень неуютно. Несколько первых минут

тревожился сильно, нервничал, отирал лоб платком и проч. Скажу и еще об одном,

подмеченном у себя симптоме, кажущемся мне весьма любопытным. В эти первые

минуты я как бы (без всяких аллегорий, а буквально) не видел перед собой

слушателей. Я выступал с монологом, которого фразы сами собой всплывали из

памяти, когда это было нужно, я даже делал вид, будто перевожу взгляд с одного

студента на другого, изображал, будто о чем-то справляюсь в своих листках, но в

действительности не видел и их, и не мог ничего в них прочесть. Через

пятнадцать минут я приходил к обычному состоянию, ко мне возвращалась

способность соображать, объяснять, шутить. Любопытно и то, что раз

познакомившись с группой, я уже не ощущал больше ничего подобного во все

последующие лекции, да и со временем эта напасть оставила меня постепенно и

незаметно. Теперь я вхожу к новой группе свободно, а неловкость одолеваю некоторою

игрою в театральную роль. Я не вижу тут много дурного, потому что здесь нет

фальши, а есть стремление.

Итак, с пятым курсом, мне было в этом смысле легко.

В предыдущем абзаце я ненароком упомянул о шутках.

Пусть те, кому мои записи могут показаться полезными, прислушаются и возьмут

себе особое правило: никогда не пытаться шутить со слушателями через силу, без

повода, по регламенту. Однако, пусть они же не

упускают и ни одной возможности пошутить к месту, там, где забавный образ

пробьется ростком сквозь камень скуки, сделает мысль наглядной, поможет

запомнить ее суть, даже в ущерб академической форме.

Теперь об образах. Как я уже сказал, дисциплины,

которые я читаю, на девяносто процентов состоят из математики. Не трудно

понять, как неприветливо встречают студенты такую увертюру к лекциям. В каждой

группе обязательно отыскивалось два-три человека, просительно заявлявших

претензию: дескать, мы гуманитарии, нам математика не понятна, трудно дается, и

прочее; мол, они и шли на гуманитарный факультет, в надежде, что ее здесь не

будет; у них с детства нелюбовь к математике… Вначале я старался отвечать

таким студентам рационально, воспарял к вершинам премудрости и изрекал

какое-нибудь умное и строгое опровержение, старался нажать на стыд, но все

безуспешно! Эти люди могли добрать только усердием, и нельзя было отказать им в

добросовестности, ибо и жалобы такие раздавались, как правило, от студентов,

именно добросовестных, не разгильдяев, чаще, конечно,

от девочек. Кстати, именно усидчивостью только и могу я объяснить то, что

девочки и девушки обыкновенно успешнее мальчиков и юношей. Это наблюдение я

сделал много раньше, теперь же оно подтверждается регулярно. Женщинам менее

свойственен критический взгляд на вещи, они, скорее, склонны защищать крепости, чем штурмовать их. Будь я Ломброзо, — приписал бы источник этого свойства инстинкту

защиты гнезда и потомства, но я не Ломброзо.

Формальному же успеху молодых людей вредит желание стремительного полета над

морем знания. Это не рыбы, плывущие в воде и наслаждающиеся причастностью к

стихии, а альбатросы, стрелой ныряющие в волны, и столь же стремительно

воспаряющие в облака с блестящей и ценной для них добычей.

Чтобы призвать себе в союзники не

стыд студента, а его гордость, позже я объяснял моим гуманитариям, что они

склонны мыслить образами, а не понятиями, они потому, скорее художники, чем

ученые, но… ведь математические понятия – и есть самые чистые, доведенные до

совершенства, сложенные из множества примеров в одно общее образы, и, стало

быть, математика еще более поэтична, чем наша нежная дева-Психея. Этот кунштюк, иногда производил впечатление. Хотя, и

то правда, что многое в математике так скучно и непонятно едва ли не по той же

самой причине – по причине отвлеченного совершенства. Душа или голова – как угодно

– отказывается принимать иные ее разделы, без того, чтобы ощущать их не

отвлеченную, а ясную живую полезность.

Когда же он (этот кунштюк) явился мне на ум впервые, я

незаметно для себя стал подводить под большинство понятий в лекциях

какие-нибудь примеры: я перестал пенять слушателям, а пошел им навстречу –

заменял отвлеченную умозрительную фигуру наглядным образом, подводил их к абстрактному через конкретное. Понимание тогда включалось,

словно щелчком тумблера. Так родились, например, картинки, поясняющие

коэффициент корреляции и уровень статистической значимости, которые находятся

друг к другу в том же отношении, в каком состоит спектакль ко

входному билету в театр. Само же понятие корреляционной связи удавалось теперь

представить студентам как двух пешеходов, которые шагают по тротуару в одну

сторону, но из этого не следует заключения, будто один ведет другого за

веревочку. И так далее… Но что пользы приводить здесь

примеры и давать советы! Каждый, кто сам столкнется с преподаванием, изобретет

свои средства. Однако верно и то, что наше воспитание так уж заведено, что даже

самые полезные советы и поучительные примеры (речь, разумеется, не обо мне, а

об авторитетных лицах) остаются для обычного человека лишь недостижимым

идеалом. Через него нельзя посметь перепрыгнуть, к нему позволяется лишь робко

тянуться от земли. Помню, еще в детстве, я читал занятную книжку Александра

Раскина «Как папа был маленьким». Отец вспоминает себя школьником и

рассказывает заболевшей дочке детские приключения. Такова фабула книжки. Но

одно место всегда, я это помню точно, не давало мне покоя. Этот хороший мальчик

писал стихи, и умудренная опытом учительница время от времени напоминала ему:

«… но помни, что ты не Пушкин».

А почему, собственно? И почему такое охлаждение порывов

кажется нам чрезвычайно полезным и даже мудрым. Эта доктрина хороша там, где

принципиально не надобно Пушкиных!

Я часто задумываюсь теперь: что если когда-нибудь я

сам утрачу эту искру, перестану понимать

студента, сочувствовать ему? Что если смена многочисленных лиц и одинаковых

забот что-то сотрет в моей душе, незаметно, но насильно заменит жизнь шаблоном действия, сообразно ситуации? Ведь

сколько людей начинали, наверное, с подобного моему

настроя, а между тем, как говорит Лермонтов, всю жизнь остаются титулярными

советниками. Увы, мы почти не замечаем происходящих с нами медленных

каждодневных перемен, юношеское искреннее знамя в наших руках, постепенно

опускается, размывается ветром, как-то ветшает, взгляд тускнеет, а порывы души

сменяются рассудительностью и следованием норме… а

нам, по инерции, кажется, что мы всё те

же… Я знаю против этого только такое средство: время от времени вспоминать об

этом, возвращаться к себе прежнему, говорить с собой и решить, что же было в

ваших руках: салфетка из харчевни или все-таки знамя, на котором Дюма вышил для

своих мушкетеров три золотые лилии.

…

Глава

II

Мой добрый читатель уже догадался, что те отступления, которые я делаю, и за

которые извиняюсь, якобы отходя от темы, составляют тему моих записей, пожалуй,

в не меньшей степени, чем та, какая заявлена в заглавии. Поэтому я больше не

стану приносить извинений, а буду вставлять сюда и те мысли, которые придут мне

на ум по мере продвижения к развязке, и которые покажутся мне полезными или

хотя бы любопытными. К тому же, я не могу так просто перескочить через время,

и, следовательно, стану воспроизводить события в той последовательности, в

которой они происходили в действительности.

Кафедра, на которую меня занесла судьба, только

сформировалась: ее предшественница –размножилась

почкованием и обернулась двумя новыми кафедрами. К моему приходу все здесь

носило оттенок вселения в новый дом, со всей неразберихой и путаницей.

Прибавьте и то, что мой теперешний научный руководитель только защитилась на

доктора – все и ей было в диковинку.

Всякая новая деятельность в начале, как правило,

плещет энтузиазмом, этот энтузиазм составляет

учебную сторону дела, и служит для преодоления неопытности. Именно из

этого сорта энтузиазма принялись назначать еженедельные занятия с аспирантами,

и полтора месяца они даже проводились. На первое явилось человек шесть, и

вполне добросовестно писали под диктовку Натальи Александровны. Последующие

обернулись уже семинарами – мы излагали то, как поняли кусочки Рубинштейна или

Леонтьева, даже спорили. А потом это как-то завяло и вовсе исчезло. В очередной

раз помешала планерка, в другой – ученый совет, в третий – заседание кафедры.

Я теперь думаю, это обычная схема всякого начинания.

Иной возьмется за дело добросовестно, чуть ли не с энтузиазмом, старается

исполнить все предписания к должности, всю форму, и вдруг замечает, что тут сказка про дудочку и кувшинчик, и нельзя, как ни старайся, сделать всего

полностью. В этом самом месте на дороге витязя стоит, как пень, столбовой

камень: направо пойдешь – людей потеряешь, налево пойдешь – лишишься кресла,

прямо пойдешь – сам погибнешь. Попробую пояснить аллегорию: Как только

должностному лицу (а зав. кафедрой – это должностное лицо, а не ученый)

становится не под силу поднять святогорову переметную

сумочку, ему, волей-неволей, придется ступить на одну из трех дорожек. Та, что

ведет направо, заставляет его служить бумажному дракону, кормить его справками,

отчетами и проч.; ступивший туда будет перекладывать все заботы на голову

подчиненных, махать полицейской дубинкой, пока не сделается настоящим держимордой, этаким змеем-хранителем сокровищ, или, наконец,

пока не распугает всех, кто его окружал. Свернувший, по доброте душевной, в

левую сторону, начинает вилять, обходить бумажки стороной, лукавить и фальшивить,

он хочет вначале любви подчиненных, потом согласия с ними, потом хотя бы мира.

Он превратит свою команду в клуб, но не удержит знамени, потому что именно

такой добрый человек чаще всего делается жертвой пренебрежения. То и дело этот

добряк сбегает со своей дорожки в сторону, продирается

через дебри леса (совести), чтобы подобраться и посмотреть, как далеко

обскакали его те, кто свернул направо. На пол пути он пересекает узкую, но

прямую дорогу, видит тела героев, которые пали, вступив в

единоборство с чудищем по имени Система. Он старается не смотреть,

сочувствует лишь втайне, мучается и, возвратясь на свою левую тихую дорожку,

воображает, будто почерпнул опыта в виде плохих примеров. Со временем он либо

лишается должности, либо незаметно оказывается на правой дорожке – при месте,

но с гадким камнем на сердце. Смотришь, — а он уже там…

Занятия наши исчезли вовсе, зато заседания кафедры

назначались и проводились регулярно, точно совещания Генерального штаба в

военное время. Перелопачивалось изрядное количество планов, отчетов, вопросов,

касающихся нагрузки, успеваемости-посещаемости etc.

Думаю, если бы отнять от заседаний все израсходованное время и вернуть его хоть

учебному процессу, то уже только вследствие этого успеваемость повысилась бы

сама собой. Впрочем, я теперь вижу, что не говорю ничего нового, и надо бы

просто повесить на кафедре и в актовом зале выбитое на мраморе стихотворение

«Прозаседавшиеся» или перечесть «Собачье сердце».

Например, каждый преподаватель ежемесячно должен

заполнить (по каждому из своих предметов) бланк, с указанием: сколько часов

отчитано, сообразно с нагрузкой, в какой день, в какой час, в какую минуту (я

не шучу), указать тему занятий и что-то еще – слава Богу, я не помню, что

именно! На заполнение одного такого листка уходит, в лучшем случае, пол часа,

потому что надо справляться с журналами группы, с листочком своей нагрузки и

т.д. Я, по наивности, задавал вопрос, зачем это нужно? Но мне только разводили

руками и кивали куда-то в сторону, подразумевая под этим жестом страшное

словосочетание «учебная часть». Оно напомнило мне похожее советское понятие

«первый отдел», но я все равно не мог понять, почему всех сведений нельзя

почерпнуть в специальном учреждении, для того и

организованном и именуемом «деканат».

Ко всем

чертям с матерями катись

Любая бумажка

Однако хорошо уже то, что вы дотерпели читать до этого

места, и чтобы отплатить за деликатность, я обязуюсь прямо сейчас решительно

вернуться от отступления к делу.

К октябрю я собрался с духом и отправился в научную

часть подавать документы на соискательство, подал, занес в блокнот расписание занятий по

английскому языку и философии и откланялся.

Надо сказать, я всегда был неравнодушен к философии.

Моя положительная сторона тяготела к ней еще со времен первого курса, да и

прежде. Тут теперь имелось и еще одно обстоятельство, которого ясное проявление

связалось в моих мыслях вот с чем. Примерно в то же время спустили нам (всем

преподавателям) задание что-нибудь накропать к

конференции «Достижения практической психологии». Волей-неволей некоторое время и мои мысли вертелись

в эту сторону. Желал бы я что-то написать, но какой-то внутренний оппонент моей

совести брал слово, и говорил со всей бесстыжей

прямотой:

— Ой, я не могу! Ой, я умираю со смеху! Достижения

практической психологии! А позвольте, добрейший,

спросить, в чем они, эти достижения, состоят? Вы-то сами как думаете?

— Я еще ничего такого не думаю… пока… — отвечал я

несколько смущенно, и тоскливо, потому что опасался, что писать все-таки

придется.

— Посмотрите на

его постную физиономию и сличите с теми

звучными стихами, которые он

сочинил к первому числу! Хе-хе-хе… «Взвейтесь!» да «развейтесь!»… А вы загляните

к нему внутрь— что он там думает… вы ахнете! –

процитировал внутренний оппонент и очень ехидно подмигнул и улыбнулся.

Очень мне не хотелось походить на Рюхина,

и я потому молчал. Тогда оппонент усилил красноречие:

— Итак: тема нашего доклада – успехи практической

психологии. Поглядим, любезные мои, скажем, хоть на психодиагностику… Очень, я вас спрашиваю, вам польстит что вы, это — не вы,

а некий профиль MMPI? Ну, представьте, что вот так вас изогнули, точно

проволоку для прочистки… впрочем, не важно, — точно проволоку и сгорбатили в этакий профиль. Весь вы теперь полностью описываетесь этой загогулиной, и вам, стало быть, свойственно то-то и се-то

вследствие того-то, да этого!

Вы, батюшка, нынче уж просто среднестатистический

зигзаг, и вся ваша свободная, прекрасная и божественная личностёнка

тут, как есть, и трепыхается!

— Ты бы еще Кречмера

вспомнил! – сказал я сердито оппоненту, — И потом, это, во-первых, не ново, а

во-вторых, — дилетантство какое-то… Никто на психодиагностику вселенских задач

и не взваливает и надежд не возводит.

— Ну, не скажите, не скажите!..

— Что «не скажите»?

— А вот, угодно ли в массовом масштабе посмотреть?

— Это при профотборе что ли?

— Именно, именно! При нем, забавнейшем! Этакая психологическая дубинка. И, заметьте, действующая

модель! А вот еще, хоть опросы.

— Это уже социология.

— Да ведь хоть как назови, а все фикция, мнение Петроивана или Иванопетра, как

лучше?

— Закон больших чисел…

— Помилосердствуйте! Да ведь это – то же, что «автомат

для бритья» — годится для массового употребления после ликвидации

индивидуальной формы лица. Нивелир человеческий и подпись по кругу тарелки.

— Хорошо, так ведь нам возразят, да, пожалуй, приведут

в пику индивидуальное консультирование, тренинги… что, нет?

— И-хи-хи! О-хо-хо! Тренинги-дриллинги. Ать-два! Ать-два! Для выпихивания

ближнего из жизненного пространства здесь и сейчас – СТАНОВИСЬ! УЛЫ-БАЙСЬ! А

индивидуальное ваше консультирование – паутина, зависимость. Да и не принято

это у нас. Без Голливуда и с места не съедет!.. А коли

съедет, так куда, спрашиваю я вас, укатится?

И долго еще так говорил оппонент. Просил вспомнить Олпорта, напирал притом, что лучший психолог, почему-то

хуже всего смыслит в людях, и прямо выстреливая взглядом, требовал ответа,

отчего же это так? Говорил и о психологии рекламы, и тут необычайно разошелся и

стал просто гневен и как-то революционно опасен и прекрасно-страшен.

Почти даже не обиделся на «джентльмена с ретроградной и насмешливой», а только фыркнул, уцепился, и

мне же ткнул «Подпольем». Наконец, очень настойчиво просил локализовать

куда-нибудь само понятие психики, запихать хоть куда – хоть в физиологию, хоть

в богословие, но подоткнуть, наконец, пробоину ниже ватерлинии. Я, было,

возражал, приводя к делу синергетику, но, видимо, делал это вяло и

неубедительно.

Короче говоря, мои разочарования в психологии ясны

теперь всякому. Пусть вы скажете, что я, дескать, не оригинален или

невежествен. Пусть так. Но тогда вам тотчас и придется ответить и точно мне

указать, отчего же нельзя легко осведомить меня обо всех железно утвержденных

опровержениях, отчего опровержения эти, если существуют, не доступны так же

широко, как, активированный уголь, избавляющий от бурления в животе?

Я не даром заговорил об этом. Такое разочарование в

этических и теоретических сторонах психологии давно уже подбиралось ко мне, но

прежде я приписывал их собственному невежеству. Теперь же – и в книгах, и в

разговорах – я находил все больше подтверждений своим сомнениям, находил

союзников, и был чрезвычайно зол на себя за бывшую нерешительность.

Действительно, и раньше я находил любопытное в

психологических учебниках только тогда, когда это любопытное оказывалось ни чем

иным, как привнесенными из жизни наблюдениями. Только эти наблюдения и

оставались живыми, не препарированными, не прибитыми гвоздями к каким-нибудь

структурам, системам и классификациям. И, однако же, если взять любую

художественную, автобиографическую, популярную – только не научную! – книгу, то

и всякий портрет, всякое наблюдение в

ней оживает, играет сверкающими лучами, попадает точно в фокус истины и

подкрепляется ее энергией. Поневоле сравниваешь ученого-психолога и писателя, —

и это сравнение всегда в пользу последнего. Если угодно: один из них ползет на карачках с лупой и мешком методов и инструкций на горбу;

другой же, по памяти детства, верит, что если взмахнуть руками – полетишь! Он и

делает так, и действительно, летит, и всегда поспевает первым к цели.

Но почему же так происходит? И не был бы я сейчас

смешон, если бы тотчас после сказанного взялся дать ученый ответ? Но все очень

просто, и ученого ответа не надобно: если есть у человека интуиция, то она – не

рациональна, как у Декарта, и не низшая форма, как по Гегелю. Интуиция – часть

божественной искры, свет и крылья человека. (Я говорю не о механизме, а о

назначении.) Если многое в нем самом интуитивно и иррационально, то и всякому

материалу – свой инструмент. Под лупой хорошо изучать бактерию, и плохо, смешно

и неудобно ползать с этой лупой от одной горной вершины к другой, преодолевать

склоны и дно ущелий, продирать штаны на коленях,

сталкиваться боками и лбами с другими ползущими, и видеть при этом в свой

ученый прибор только сухие трещины камней и почвы.

Но что же это я? Опять обманул, удрал от темы!

…

Глава

III

Именно с таким смутным настроем, о котором только что

сказал, подобрался я к лекциям по

философии, и где-то втайне ожидал от науки наук какого-нибудь ответа. Одним

словом, я шел на эти занятия, пожалуй, даже с надеждой, и уж конечно, — с

удовольствием.

Итак, я занес в блокнот расписание, пометил фамилию

профессора – П.С. Николаев, все запомнил, завел маленькую зеленую тетрадку и

стал ждать дня следующей лекции, стараясь вообразить себе загодя этого

профессора – как бы он мог выглядеть, что и как станет говорить?

Надо сказать, за обучение взялся платить мой

«коммерческий» институт. Пока все раскачалось, занятия уже начались. Поэтому я

пропустил досократиков, Сократа и угодил сразу же на

Платона. Кто-то из аспирантов нашей кафедры взялся занять мне место в

аудитории, предупредив, что там обычно набивается человек двести – это было

первое расхождение с тем, что я загодя представлял, я это отметил, и к четырем

часам, наконец, отправился на лекцию. Немного забавляла перспектива попасть с

корабля на бал, прыгнуть из одной роли в противоположную

– из преподавателя в слушателя, и откуда-то из глубины выплывали приятные

воспоминания о собственных студенческих временах.

Покуда ничего не началось, я занят был созерцанием

аудитории и собравшихся. Помещение было довольно

большим и приятно старым – с белеными стенами, шаткими столами и скамьями,

соединенными в одно целое. Столы, конечно, были расписаны. Я даже думаю, что

будь это не так, парты выглядели бы хуже, казались бы неправдоподобно

стерильными. Нет! Парты всегда и непременно должны быть разрисованы – это знак

того, что аудитория живет, принимает и выпускает людей и, как примечательное

место, сохраняет на память их граффити! Венчали интерьер большая черная

реликтовая доска и древняя, когда-то красивая, кафедра.

Я стал рассматривать собравшихся.

Публика, в большинстве своем, состояла из людей молодого возраста – лет

двадцати пяти-тридцати, не старше. Больше половины – девушки. Несколько мужчин

за сорок разбили бивуак на первой парте. Впоследствии я всегда заставал их

именно там. Они, кажется, немного стеснялись своего возраста, и потому

держались кучно. Никто ни разу не занял их места. Впрочем, кое-где можно было

заметить еще несколько взрослых лиц, в том числе и женских.

В первый день я не сделал слишком многих заключений о

публике, потому что имею привычку в начале только получать, впитывать,

запоминать впечатления, но не спешить с их осмыслением (противный подход часто

вредно сказывался на результате). Все же собрание показалось

мне пестрее и как-то легкомысленнее против того, что я ожидал, хотя позже даже

некоторые из самых кукольно-смазливых дам, порой демонстрировали вполне ясный

ум или, по мере крайней, — образцовую рассудительность в вопросах, касающихся

сдачи экзамена. Позже, в другие дни лекций, я пытался угадывать по

лицам, какие побуждения собрали здесь этих людей, и должен честно сказать, что

остался неудовлетворен выводами (если опять-таки верить лицам и тому вниманию,

с каким некоторые слушали лекцию). Философия была нужна им как вредная, но

неизбежная необходимость, мешающая заняться делом. Очень многие болтали и

шептались, но так же многие и записывали все слово в слово, составляя, таким

образом, едва ли не готовый ответ на билетный вопрос. Так поступали только

девушки. Ни за одним молодым человеком я не заметил похожего прегрешения… Впрочем, я не вел протокола. Да, впрочем, уже и прежде

говорил о рыбах и альбатросах.

Теперь не

хватало только лектора, чтобы я мог сравнить свои представления о нем с

самим оригиналом, как уже сделал это по отношению к аудитории и публике.

Наконец, он явился. Дверь отворилась решительно, но

степенно, хотя и полностью – на весь угол. Хождения и гам не прекратились

мгновенно, а, напротив, всё сперва встрепенулось, и уж

только после медленно улеглось. Вошедший на долю мгновения задержался в дверях,

как бы оценивая обстановку, а после уж проследовал к кафедре скорым, но весомым

шагом, там водрузился, и принялся устраиваться: вынул бумаги, пристроил

портфель и установил локти в правильное и комфортное положение – так, чтобы

кафедра не отгораживала его от слушателей. Казалось, если прибавить большой

деревянный с медью штурвал, привесить где-нибудь сбоку рынду, протянуть пару

вантов, — кафедра тотчас и сдвинется с места, взлетит на гребень волны, и уж

оттуда понесется среди брызг, пожалуй, даже против встречного ветра.

Взошедший на мостик был человеком лет шестидесяти –

плотным, хотя не толстым, с движениями энергичными и удивительно верными – без

суеты. Приятное лицо профессора Николаева, вероятно, имело привычку к

нескольким, должно быть любимым, выражениям. Он одинаково легко изображал и

скепсис и иронию и серьезность, и строгость и, казалось, вовсе не тратил на эти

перемены никаких усилий. Словом, и тут мои прогнозы встретить этакого бледного

педанта, тетерева на току или

бесстрастного оракула не оправдались совершенно, ни в одном из пунктов. Взошедший на мостик мне, скорее, понравился, нежели оставил

равнодушным.

Это впечатление еще усилилось, когда он заговорил.

— Тема лекции… — начал он, и сделал великолепную

паузу, — Тема лекции – Платон.

Он так произнес «Платона», чтобы уже одним именем дать

понятие о значении его владельца, произнес так, как обычно ставят мат в игре и

для эффекта еще ударяют ферзем по клетке. Петр Степанович добрые пол минуты

держал паузу, а это, я знаю, необычайно трудно! После такой паузы непременно

надо сказать что-то очень важное, очень увесистое и новое. Кому-нибудь могло

показаться, будто профессор собирался с мыслями, но я его угадал и внутренне

одобрял его искусство. Позже я имел много тому подтверждений. Искреннее

удовольствие получал я (без зависти, но с восхищением), наблюдая, как этот

человек, словно сошедший со страниц ораторских поучений Кони, искуснейше

сочетает слова, позы, жесты. Каждое движение на капитанском мостике имело свое

значение, каждый взгляд, наклон корпуса или головы оказывался к месту, даже

очки Петра Степановича, казалось мне, жили в симбиозе с его лицом и замыслами,

и сверкали именно так и тогда, как и когда было нужно. Особенно же удавалась

ему мимика. Я где-то слышал, что настоящий оперный исполнитель не пляшет, как

под током, по сцене, а способен одним только лицом отразить все, что должно, и

именно это сравнение является теперь мне на память.

— Платон… — он опять замолчал на секунду, как бы катая

и взвешивая в воздухе это имя, а потом продолжил: — Настоящее имя Аристокл… «Платон» — кличка, что-то вроде «широкоплечий»

или «широколобый»… Выдающийся мыслитель… Спортсмен… Политический авантюрист…

Он еще взвесил кой-что,

и добавил для истины: «гомосексуалист». Расчет оказался верен: шум аудитории

показал смесь интереса, веселости и какого-то снисходительного разочарования в

Платоне. Тогда Петр Степанович оправдал

его нравами того времени и повел корабль дальше.

— Политический авантюрист, правда, неудачный. После

заговора, в котором участвовал лишь косвенно, был продан в рабство. Один из

учеников (уже совсем в другом городе) увидел Платона, купил его, вернул, разумеется,

свободу, доставил на родину… После этого Платон

предпочел политикой не заниматься…

Все это произносилось профессором с неподдающимся

описанию выражением, так, что уже один обаятельный вид его и интонации голоса

должны были склонить слушателя к вниманию (да прибавьте еще захватывающую

тему!). Он точно достиг своей цели, раз вот хоть я запомнил почти дословно, а я

сейчас, имейте в виду, не прибегаю к помощи конспектов.

Когда же от биографии Платона Петр Степанович добрался

до собственно учения, то, объясняя идею платоновской идеи, говорил так:

— Вот я, красивый мужчина (он гордо выпрямился и

показал лицом и могучей грудью всем очарованным им слушательницам, что он

действительно – красивый мужчина)… Но я не могу быть идеально и совершенно прекрасен… может, у меня мозоли на пятках… — он подумал и

добавил: — может быть, у меня глисты!

Ясно было всякому, что ничего похожего и рядом не

лежало с профессором, но этим вольным сравнением он всех очаровал окончательно

и был заметно доволен собой. Аудитория наполнилась

смехом.

Вообще же, говоря о каком бы

то ни было мыслителе, Петр Степанович постоянно начинал с биографий, с

интересных жизненных эпизодов и проч. Макиавелли надевал тогу, чтобы читать

Аристотеля, Шопенгауэр давал пинка молочнице, Бердяев торговал рукописными

книжками и в тяжелые времена развешивал для своих муку и селедку – всего не

упомнишь!

Но бывает, однако, и так (и это бывает очень часто),

что как только нечто или некто вызовет в нашем воображении приятные

впечатления, так тотчас и случается что-нибудь этим впечатлениям противное.

Словно бы какие-то высшие существа, ставящие сцену, не желают слишком больших

восторгов зрителя, не допускают для человека избытка радости, эйфории и прочих

не слишком умных чувств. Можно вообразить, холодный душ входит в число

обязательных укрепительных процедур! У кого тут не отыщется своих примеров!

Кажется сперва, что судьба имеет на то свои причины, и

причины эти – в ее злом начале. Она будто противится положительному устройству

человечества, подсовывает всегда контрпримеры к хорошему и выдвигает на первый план стороны дурные или

несовершенные… Но те же действия судьбы ведь превосходно укладываются и в

модель поведения разведчика, который действует в интересах своего двора и

добытыми сведениями не позволяет правительству питать иллюзий на чей-нибудь

счет. Я это говорю, с тем, чтобы сей же час представить пример.

Сказав все, что намеревался сказать о Платоне, Петр

Степанович, однако, никого не отпустил (оставалось еще пять минут), оглядел со

значением публику, выдержал паузу и объявил перекличку. (Публика, как я понял,

была уж подготовлена, но я слушал его впервые и потому был удивлен неожиданным

поворотом.) Вот он постоял, медленно извлекая свои списки и торжественно

разворачивая листы, словно обертку какого-то сюрприза и начал наугад ловить

прогульщиков. Все действо профессор сопровождал достаточно едкими комментариями

о грядущей судьбе последних, объявил (видимо, не в первый раз), условия игры:

прощается пять пропусков, и стращал так до тех пор,

пока не начал-таки чтение фамилий.

Странно мне было видеть такое! Или, если уж говорить

начистоту, всю эту процедуру я сам вначале отнес к разряду мракобесия, а уж

после и возмутился. Все мое существо и в этот, и в последующие разы восставало

против переклички. И это – к будущим кандидатам наук! Но я не в силах был долго

пребывать в состоянии недоумения, желал какого-то выхода, пусть революционного