2 марта 2018

В закладки

Обсудить

Жалоба

Как не провалить сочинение по критерию «соблюдение языковых норм»?

Все уже выучили композицию сочинения ЕГЭ? Тогда самое время узнать, какие грамматические ошибки мешают получить два балла по критерию К9.

→ Ошибочное словообразование: трудолюбимый, надсмехаться

→ Ошибочное образование формы прилагательного: более интереснее, красивше

→ Ошибочное образование формы числительного: с пятистами рублями

→ Ошибочное образование формы местоимения: ихнего пафоса, ихи дети

→ Ошибочное образование формы глагола: они ездиют, хочут, пиша о жизни природы

→ Ошибки в построении предложения с однородными членами: страна любила и гордилась поэтом

→ Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом: читая текст, возникает такое чувство…

→ Смешение прямой и косвенной речи: автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

→ Нарушение границ предложения: когда герой опомнился. Было уже поздно.

Удачи на экзамене!

Другие материалы к сочинению: 4ege.ru/zadaniya-ege-russkiy/3323-zadanie-s1-sochinenie.html

Источник: vk.com/ege_oge_russ

ЕГЭ и ОГЭ / ГИА. Информационный образовательный портал. Подготовка к экзаменам

Точность, грамотность и соблюдение норм и правил в сочинении ЕГЭ

Точность, грамотность, нормы и правила в сочинении-рассуждении на ЕГЭ по русскому языку

Точность и выразительность речи

В сочинении, которое пишется в публицистическом стиле, недопустима сниженная и нелитературная лексика (просторечие, диалектизмы, бранная и жаргонная лексика).

А вот использование тропов и средств выразительности очень желательно.

Всегда помните о принципе коммуникативной целесообразности: что говорить, как говорить и где говорить. Иными словами: в любой речевой ситуации, будь то речь в устной или письменной форме, вы должны выбирать языковые средства (особенно лексику — слова), учитывая следующие условия: кому будет адресована ваша речь (учителю или другу), в какой обстановке она будет осуществляться (на экзамене или в дружеской беседе с приятелями) и каков предмет вашей речи (о чём вы будете говорить).

Типичные ошибки в точности и выразительности речи в сочинении:

- однообразие или бедность словаря;

- однообразие грамматического строя речи;

- неумение использовать средства выразительности.

Грамотность текста (соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых и речевых норм)

Сочинение на ЕГЭ не должно содержать никаких ошибок — ни орфографических, ни пунктуационных, ни языковых, ни речевых. Если вы допускаете ошибки (см. критерии К7 — К10), то баллы снижаются. Как писать грамотно? Совет здесь может быть только один: учить правила и закреплять их на практике, развивать свою речь, следить за тем, чтобы в ней не было языковых и речевых нарушений, читать много классической художественной литературы.

Типичные ошибки грамотности текста сочинения:

- наличие орфографических ошибок (при наличии более чем четырёх ошибок вы получите 0 баллов; см. критерий К7);

- наличие пунктуационных ошибок (при наличии более чем пяти ошибок вы также получите 0 баллов; см. критерий К8);

- несоблюдение языковых норм (допускается 1-2 грамматические ошибки; см. критерий К9);

- несоблюдение речевых норм (при наличии более чем трёх речевых ошибок вам поставят 0 баллов; см. критерий К10).

Этические нормы

В сочинении вы можете выражать свои эмоции, давать оценки, но необходимо помнить о том, что текст вашего сочинения не должен содержать угроз, насмешек, оскорблений. Не надо никого ругать, не надо употреблять бранные, вульгарные и жаргонные слова — и вы получите дополнительный один балл, если будете соблюдать этические нормы в речевом оформлении вашего текста (см. критерий К11).

Соблюдение фактологической точности в фоновом материале

Нужно внимательно прочитать исходный текст, чтобы не исказить его в вашем развёрнутом ответе (часто искажают фамилии авторов исходных текстов или их героев). В сочинении не должно быть также искажения реальных исторических фактов, фамилий писателей и их произведений, дат и пр. (см. критерий К12). Эти ошибки отражают ваш интеллектуальный и культурный уровень, повышать который требуют изменившиеся условия современной жизни.

Этот блок в ЕГЭ по русскому языку вызывает больше всего вопросов у выпускников. С орфографией и пунктуацией ученики знакомы еще с первого класса, а вот языковым нормам в школе уделяют не так много внимания. В этой статье рассказываю, какие языковые нормы проверяются на ЕГЭ по русскому и как подготовиться к заданиям 4–8 на максимум.

Этими и другими лайфхаками я делюсь на онлайн-курсе подготовки к ЕГЭ MAXIMUM ИЗИ. За 3 занятия в неделю вы освоите все темы из кодификатора, узнаете о ловушках и подводных камнях экзамена, напишете пробный ЕГЭ с разбором каждого задания. Я сама сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов и знаю, как научить этому других. До встречи на курсе!

Задание 4. Орфоэпия

В этом году задание на нормы постановки ударений изменилось. Раньше выпускников просили найти одно слово, где ударение стоит неверно. Теперь же необходимо выписать номера слов, в которых ударение расставлено правильно. То есть поменялась не только формулировка задания, но и формат записи ответа.

На мой взгляд, задание стало логичнее: нашему мозгу привычнее искать верные варианты, чем ошибки. Ведь их нужно заметить, вспомнить, как правильно, и уже потом убедиться, что это точно ошибка. Но в задании старого формата нужно было записать в ответ только одно слово. Теперь же количество цифр, соответствующих словам, не ограничено: от одной до всех, но, вероятнее всего, таких цифр будет от двух до четырех.

Как же запомнить правильные ударения во всех словах? У меня есть отличная новость: все ударения учить не нужно! Составители экзамена каждый год публикуют список слов, которые будут включены в 4-е задание. Нужно запомнить только эти слова, и один первичный балл уже у вас в кармане.

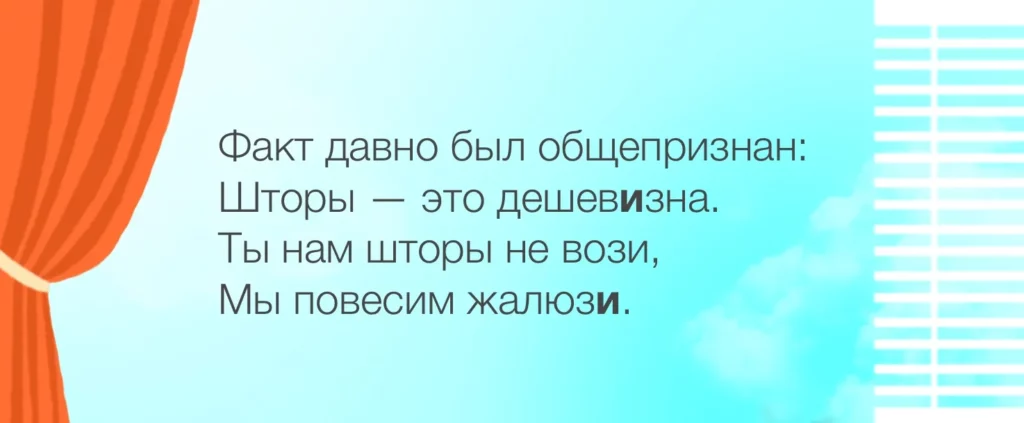

В орфоэпическом словнике ФИПИ слова сгруппированы по частям речи, что удобно, так как многие из них имеют схожие ударения. Например, звонит, облегчит, одолжит, ободрит. Также я предлагаю своим ученикам запоминать ударения с помощью коротких стихотворений — это и просто, и весело. Мой любимый стишок:

Задание 5. Паронимы

У этого номера самый низкий процент выполнения среди всех заданий на языковые нормы на ЕГЭ: только 70% выпускников получают балл за него. Как попасть в их число?

И вновь у меня приятные новости! Составители экзамена делятся всеми паронимами, которые можно встретить в 5-м задании. Но сначала стоит определиться, что такое паронимы. Паронимы — это слова, сходные по звучанию и морфемному составу, но различающиеся лексическим значением. Проще говоря, паронимы — это такие слова, которые звучат очень похоже, но означают разное. Например, адресат и адресант, абонент и абонемент.

Поскольку в 5-м задании нужно заметить ошибку в употреблении паронима в предложении и записать в ответ уже исправленный вариант, всегда советую ученикам запоминать паронимы в словосочетаниях. Так будет проще понять, в верном ли контексте употреблено слово. Например, экономный человек, экономический кризис, экономичный шампунь. Или доверчивая девочка, но доверительные отношения.

Работа со словосочетаниями подготовит вас к тому, чтобы различать лексические значения паронимов в предложениях.

Задание 6. Лексические нормы

По статистике каждая третья ошибка в этом задании связана с неправильным чтением условия. Обратите внимание: формулировка задания 6 может меняться. Вас попросят или исключить лишнее слово, или заменить неверно употребленное.

Чтобы справиться с этим заданием, обратимся к разнице между плеоназмом и лексической несочетаемостью. Знаю, в языковых нормах много терминов, но сейчас все расшифрую! Плеоназм — это повтор смыслов. То есть одно слово что-то обозначает, а второе слово имеет такое же значение. Соответственно, чтобы избежать плеоназма, нам нужно убрать лишнее слово.

Давайте разберем самый часто встречающийся пример плеоназма в 6-м задании: очень прекрасный. На первый взгляд кажется, что все в порядке. Мы просто хотим сказать, что кто-то или очень хороший, привлекательный, замечательный. Но приставка пре- здесь имеет значение очень: очень красный, то есть очень красивый. Получается, что у приставки и наречия один и тот же смысл очень, поэтому в ответ в таком задании запишем слово очень. Еще несколько примеров плеоназмов: ведущий лидер, своя автобиография, свободная вакансия, прейскурант цен.

Когда же стоит задача заменить неверно употребленное слово, нужно искать нарушение лексической сочетаемости. Верные варианты, которые могут быть перепутаны:

- играть роль, но иметь значение;

- дарить радость, но причинять боль;

- прочитать лекцию, но провести беседу.

При такой формулировке задания в ответ необходимо записать уже исправленное слово в нужной форме, встроив его в предложение. Например, дано предложение: Я часто думаю, способна ли я на такие поступки, которые делают герои фильма. Поступки человек не делает, а совершает. Поэтому в ответ записываем слово совершают, так как нужно согласовать это слово с подлежащим герои.

Задание 7. Морфологические нормы

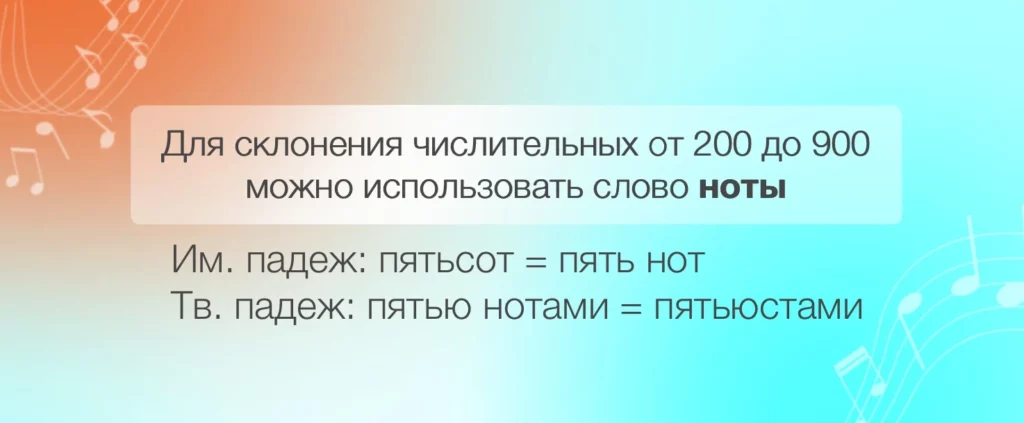

С этим заданием предстоит серьезная работа! Многие формы существительных во множественном числе в именительном и родительном падежах нужно запомнить. Я же поделюсь с вами секретом: как правильно склонять числительные от 200 до 900. Будем использовать слово ноты.

Давайте поставим 500 в творительный падеж. Пятьсот — это пять нот. Творить чем? Пятью нотами. Значит, переносим окончания в числительное и получается пятьюстами.

Как этот лайфхак работает в 7-м задании? Перед вами пять словосочетаний. В одном из них допущена ошибка в выделенном слове — нужно найти ее и исправить. Например, взгляните на словосочетание четырестами рублями. Используя правило нот, исправим на четырьмя нотами, то есть четырьмястами. Это слово и нужно записать в ответ. Поздравляю, вы безошибочно просклоняли числительное!

Задание 8. Синтаксические нормы

Обратите внимание, что в этом году оценивание 8-го задания изменилось. Раньше оно приносило максимум 5 первичных баллов — за каждую цифру соответственно. Теперь же только 3 первичных балла, то есть ошибки стоят дороже.

Обычно номер 8 пугает сдающих сильнее остальных заданий на языковые нормы на ЕГЭ: много длинных предложений, сложные названия грамматических ошибок, все они выглядят одинаковыми… А на самом деле с ним можно разобраться за 2–3 минуты!

Расскажу о нескольких подсказках, которые помогут быстро найти грамматические ошибки в предложениях. Если нужно найти нарушение в построении предложения с несогласованным приложением, смотрите на варианты, где есть кавычки: название романа, пьесы, картины, спортивного комплекса. Если в предложении есть определяемое слово, то название должно стоять в начальной форме. Сравните:

В романе «Война и мир» происходит много событий.

В «Войне и мире» происходит много событий.

Если необходимо найти неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом, то ищите в начале предложений предлоги благодаря, согласно, вопреки, по. Первые три управляют дательным падежом, а предлог по в значении «после» чего-либо ставит существительное в форму предложного падежа: по приезде, по прибытии.

Наконец, если вас просят найти нарушение связи между подлежащим и сказуемым, ищите конструкции все, кто; тот, кто; те, кто. Кто — это всегда единственное число, а те и все — множественное. Например: Все, кто прочитал эту статью, получат сто баллов на экзамене 😉

Наиболее распространенный вид ошибок, встречающийся практически в каждом сочинении – это речевые ошибки. Мало кто из выпускников сразу правильно назовет (а тем более распознает в предложении) весь спектр возможных речевых ошибок. Напомним, что такое речевые ошибки.

Речевые ошибки – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

Перечислим все виды речевых ошибок с примерами их устранения:

1. Нарушение смысловой точности

Жилые комплексы возникнут в новых районах. – Жилые комплексы будут построены в новых районах.

2. Нарушение лексической сочетаемости слов

Успехи сына причинили матери радость. – Успехи сына доставили матери радость.

3. Смешение паронимов

Он принимал желательное за действительное. – Он принимал желаемое за действительное.

4. Пропуск слова

Девочка нянчила младшего братишку, хотя шёл только десятый год. – Девочка нянчила младшего братишку, хотя ей шёл только десятый год.

5. Плеоназм (употребление ненужных уточняющих слов)

Катерина заранее предчувствует свою гибель. – Катерина предчувствует свою гибель.

6. Тавтология (повторное обозначение другими словами уже названного понятия)

Для работы в вузе, для обучения студентов необходимы преподаватели высокого класса. – Для работы в вузе необходимы преподаватели высокого класса.

7. Повторение однокоренных слов (разновидность тавтологии)

Мальчик точно пересказал содержание рассказа. – Мальчик точно пересказал содержание прочитанного ( услышанного).

8. Неправильное употребление иноязычных слов, неологизмов, устаревших слов

Я испытывал специфические чувства. Новый дворовый Журдена отдавал приказания слугам. – Я испытывал особенные чувства. Новый дворецкий Журдена отдавал приказания слугам.

9. Неоправданное использование речевых штампов

При встрече друзей на повестку дня выносилось будущее Алёши. – При встрече друзья хотели поговорить о будущем Алёши.

10. Неоправданное изменение состава фразеологизма (контаминация различных фразеологизмов)

Эта роль стала для актёра соловьиной песней. Необходимо уделить значение образованию. – Эта роль стала для актёра лебединой песней. Необходимо уделить внимание образованию.

11. Алогизм (соединение не совместимых понятий)

Благодаря высокой температуре я потерял сознание. – Из-за высокой температуры я потерял сознание.

12. Неточный подбор синонима

На грядущей неделе начнём заниматься. – На будущей (следующей) неделе начнём заниматься.

13. Неудачный оксюморон (соединение антонимов)

Я в этом ничего плохого, кроме хорошего, не вижу. – Я в этом ничего плохого не вижу. Это не плохо, а, наоборот, хорошо.

14. Неудачное использование синонимов

Футболисты ушли с поля без голов. – Футболисты ушли с поля, не забив ни одного гола.

15. Неуместное употребление слов иной стилевой окраски, эмоционально окрашенных, просторечных слов

Автор пытается направить людей чуть в другую колею. Таким людям всегда удаётся объегорить других. – Автор пытается направить людей в сторону. Таким людям всегда удаётся обмануть других.

16. Неудачное употребление , указательных, притяжательных местоимений

Автор заставляет думать о последствиях своих поступков. – Автор заставляет думать о последствиях безответственных поступков.

17. Двусмысленность, неоднозначность фразы

Учителю надо многое сказать (учителю или учителю нужно многое сказать?).

Ребенок требует ухода матери (не ясно, что значит в данном случае слово “уход”).

18. Канцеляризмы (канцелярские штампы)

Катериной было принято решение утопиться.

Наташа с Соней говорили по поводу того, как прекрасна летняя ночь.

19. Лексические анахронизмы (перенесение современного слова в действительность прошлого либо использование архаизма в современной речи)

Уходя от войск Наполеона, русские эвакуировали свои семьи.

Описание поведения Кутузова свидетельствует о том, что он ведает о настроениях генералов и русского народа.

Для того чтобы избежать речевых ошибок в сочинении, нужно тренироваться учиться находить их у других.

Выполните ТЕСТ и потренируйтесь!

1. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Мировоззрение на жизнь у героев Гоголя очень примитивно.

Татьяна любила вставать с зарницей.

Больной был госпитализирован в больницу.

Сегодня в МГУ проводится день открытых дверей.

Речевых ошибок нет

2. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Я знаю родной город как свои пять пальцев.

Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы.

В том году сильные морозы начались в начале января.

Они словно братья-близнецы: капля в каплю похожи друг на друга.

Речевых ошибок нет

3. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Нежное дерево акация превратилась в символ моего родного города.

Все десять победителей конкурса были награждены специальными призами.

Врач дал родителям несколько советов по уходу за больным ребёнком.

В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо.

Речевых ошибок нет

4. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Не было дня, чтобы Наташа не спросила Пьера, что любит ли он ее.

Пьер робко спросил у Наташи, сможет ли она когда-нибудь его полюбить.

Шаляпин на драматической сцене был так же гениален, как и на оперной.

Академик Петров увлекался историей с раннего детства, в частности, Древней Руси.

Ошибок нет.

5. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Имеющийся жизненный опыт у человека — это истинное его богатство.

Читая эту рукопись, обратите внимание на подчеркнутые места.

Наряжая елку, мне вспомнилось детство.

Мой младший брат был призван в армию, окончив университет и когда вернулся в родной город.

Речевых ошибок нет

6. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовали статью о деятельности новой партии.

Роман «Преступление и наказание» принес Достоевскому всемирную известность.

Приведённые примеры говорят за возможность широкого использования этого изобретения.

Из-за недостатка времени не станем отвлекаться от предмета лекции.

Речевых ошибок нет

7. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Некоторые люди принимают желательное за действительное.

Не стоит придавать особого внимания этой информации.

Стараясь доказать свою правоту, он говорил очень возбуждённо, жестикулируя руками.

Из-за дождя мы перенесли поход на следующий день.

Речевых ошибок нет

8. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Нет такой благородной мысли, которая не встречала бы сочувствия.

Дети читали только французские книги, в частности Наташа.

Девушка с горечью заметила, что вряд ли может надеяться на столь быстрое решение своих проблем.

Городничий говорит собравшимся, что “к нам едет ревизор”.

Речевых ошибок нет

9. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Он наконец собрался с духом и прыгнул в ледяную воду.

Всю войну она проработала не покладая сил.

Уровень воды в реке заметно повышается после дождей.

В образе главной героини автор изобразил свой идеал женщины.

Речевых ошибок нет

10. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Живущие родственники в Сибири, приехав в Москву, остановились у нас.

Сойдя с поезда, его ждала машина.

Указанные выше положения можно отнести к интересующей нас проблеме.

В столовой, громко разговаривая, накрывают на стол.

Речевых ошибок нет

11. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Русские учёные внесли большой вклад в исследование Антарктиды.

Лес, окутанный тёмным мраком, наводил на нас ужас.

Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького.

Его первая попытка достичь Северного полюса увенчалась неудачей.

Речевых ошибок нет

12. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

В институте разработаны новые методики и разработки по данной проблеме.

Ребята были настроены скорее шутливо, чем воинственно.

Делайте как хотите, а я умываю руки.

Она близко к сердцу ощущает чужое горе.

Речевых ошибок нет

13. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Берег бухты, где мы остановились на ночлег, состоял из песчаника и мелкого булыжника.

Мои друзья иногда проводили время в кафе, которое, кажется, что уже не работает.

Если холод в вашем гараже или даче – купите наш обогреватель.

Андрей написал Наташе, что если хотите, то можете считать себя свободной.

Ошибок нет.

14. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Получив признание широких читательских масс, книгу переиздали.

Чацкий нанес решительный удар обществу, ненавидевшему инакомыслие и которое отстаивало крепостничество.

Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала мне покоя.

Расчёт составлялся исходя из средних норм выработки.

Речевых ошибок нет

15. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Чудесный цветок роза может быть выращена зимой только в теплице.

Мы посетили музей и вынесли из него все самое лучшее.

Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы о творчестве Л.Н.Толстого.

Хрен с ним, со старым маразматиком – ему его мать на фиг не нужна.

Речевых ошибок нет

16. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

На собрании акционеров баллотировалось предложение об изменении состава правления.

План работы выполнен с хорошим качеством.

Нас перевели работать в отсталую бригаду.

Его наружная внешность с первого взгляда вызывает симпатию.

17. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Я проходил мимо дома друзей и решил зайти к ним на огонёк.

Мы оснастились рыболовными снастями и отправились рыбачить.

Внимательно прочитав статью, корректор внёс в неё необходимые поправки.

Она никогда не пряталась за чужую широкую спину.

18. Какого плана ошибка допущена в следующих словосочетаниях и фразах: “дешевые цены”, “увеличение уровня благосостояния”, “это играет большое значение”, “закадычный враг”, “буланая машина”?

Употребление лишнего слова (плеоназм)

Нарушение лексической сочетаемости

Употребление слова в несвойственном ему значении

Неудачный оксюморон

19. Какого плана ошибки допущены в следующих словосочетаниях и фразах: Прилетели пернатые птицы. Он негодовал от возмущения. Своя автобиография. Глупый идиот.

Употребление слов, излишних для смысловой полноты высказывания.

Повтор одного и того же смысла в разных словах одного высказывания.

Нарушение лексической сочетаемости.

Соединение несовместимых понятий (алогизм)

20. Нормы лексической сочетаемости слов нарушены в словосочетании:

тяжелая проблема

коснуться о теме дружбы

привести пример о работе ученых

писатель русской классики

21. Какая ошибка допущена в предложении: В ответе, подписанном секретарем, говорилось, что ввиду непримиримости занятой мною позиции компания считает необходимым использовать этот случай для создания, так сказать, прецендента и потому подает на меня в суд, предлагая мне заблаговременно обратиться к своему адвокату.

орфографическая

речевая

пунктуационная

грамматическая

22. Какая ошибка допущена в предложении: Прошли еще полчаса, после чего нам до такой степени опротивела жизнь и наскучил голос мудрости, что мы пошли на риск и, набросив на подкарауливавшего нас бульдога скатерть, успели выскочить за дверь?

орфографическая

речевая

пунктуационная

грамматическая

23. Что такое чистота речи?

Качество, которое обеспечивается отсутствием в речи нелитературных слов и выражений.

Качество, которое связано с соблюдением языковых норм.

Качество, которое воплощает повышенную эмоциональность речи.

Безошибочное написание слов.

24. Что такое правильность речи?

Соблюдении в речи языковых норм, т.е. единых для всех правил произношения, ударения, формообразования, построения предложений.

Чистое, отчетливое произношение звуков.

Качество, которое воплощает повышенную образность речи.

Качество, которое обеспечивается отсутствием в речи нелитературных слов и выражений.

25. В каком случае речь следует считать уместной?

В которой используемые языковые средства по функциональной и эмоционально-экспрессивной окраске соответствуют ситуации общения.

Которая по громкости подходит для данной аудитории.

В которой нет «словесного мусора».

Употребление которой не ограничено ни профессиональной деятельностью, ни территорией, ни социальной средой

зыковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) — это правила использования языковых средств в определенный период развития литературного языка, т.е. правила произношения, правописания, словоупотребления, грамматики. Норма — это образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений).

Хочется сказать, что языковые нормы не придуманы филологами, они отражают определенный этап в развитии литературного языка всего народа.

Нормы языка нельзя ввести или отменить указом, их невозможно реформировать административным путем. Деятельность ученых-языковедов, изучающих нормы языка, заключается в другом: они выявляют, описывают и кодифицируют языковые нормы, а также разъясняют и пропагандируют их.

К основным источникам языковой нормы относятся:

-

произведения писателей-классиков;

-

произведения современных писателей, продолжающих классические традиции;

-

публикации средств массовой информации;

-

общепринятое современное употребление;

-

данные лингвистических исследований.

Характерными чертами языковых норм являются:

-

относительная устойчивость;

-

распространенность;

-

общеупотребительность;

-

общеобязательность;

-

соответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой систем

Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет литературному языку выполнять одну из важнейших функций — культурную.

Речевой нормой называется совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации.

В литературном языке различают следующие типы норм:

-

нормы письменной и устной форм речи;

-

нормы письменной речи;

-

нормы устной речи.

К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся:

-

лексические нормы;

-

грамматические нормы;

-

стилистические нормы.

Специальными нормами письменной речи являются:

-

нормы орфографии;

-

нормы пунктуации.

Только к устной речи применимы:

-

нормы произношения;

-

нормы ударения;

-

интонационные нормы.

Нормы, общие для устной и письменной речи, касаются языкового содержания и построения текстов.

Лексические нормы, или нормы словоупотребления, — это нормы, определяющие правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению или по форме, а также употребление его в тех значениях, которые оно имеет в литературном языке.

Лексические нормы отражаются в толковых словарях, словарях иностранных слов, терминологических словарях и справочниках.

Соблюдение лексических норм — важнейшее условие точности речи и ее правильности. Их нарушение приводит к лексическим ошибкам разного типа (

-

неправильный выбор слова из ряда единиц, в том числе смешение паронимов, неточный выбор синонима, неправильный выбор единицы семантического поля (костяной тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей, николаевская агрессия, Россия переживала в те годы много казусов во внутренней и внешней политике);

-

нарушение норм лексической сочетаемости (стадо зайцев, под гнетом гуманности, тайный занавес, закоренелые устои, прошел все стадии развития человека);

-

противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными коннотациями слова (Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошел по ней, оставляя несмываемые следы; Он внес непосильный вклад в развитие России);

-

употребление анахронизмов (Ломоносов поступил в институт; Раскольников учился в вузе);

-

смешение лингвокультурологических реалий (Ломоносов жил за сотни миль от столицы);

-

неверное употребление фразеологических оборотов (Молодость била из него ключом; Надо вывести его на свежую воду).

Грамматические нормы делятся на словообразовательные, морфологические и синтаксические. Грамматические нормы описаны в «Русской грамматике» (М., 1980, т. 1-2), подготовленной Академией наук, в учебниках русского языка и грамматических справочниках.

Словообразовательные нормы определяют порядок соединения частей слова, образования новых слов. Словообразовательной ошибкой является употребление несуществующих производных слов вместо существующих производных слов с другим аффиксом, например, описывание характера, продажничество, беспросвет, произведения писателя отличаются глубиной и правдивостью.

Морфологические нормы требуют правильного образования грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, числа, кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.). Типичным нарушением морфологических норм является употребление слова в несуществующей или несоответствующей контексту словоизменительной форме (проанализированный образ, царящиеся порядки, победа над фашизмами, назвал Плюшкина прорехом). Иногда можно услышать такие словосочетания: железнодорожная рельса, импортная шампунь, заказной бандероль, лакированный туфель. В этих словосочетаниях допущена морфологическая ошибка — неправильно оформлен род имен существительных.

Синтаксические нормы предписывают правильное построение основных синтаксических единиц — словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила согласования слов и синтаксического управления, соотнесения частей предложения друг с другом с помощью грамматических форм слов с той целью, чтобы предложение было грамотным и осмысленным высказыванием. Нарушение синтаксических норм имеется в следующих примерах: Читая ее, возникает вопрос; Поэме характерен синтез лирического и эпического начал; Выйдя замуж за его брата, никто из детей не родился живым.

Стилистические нормы определяют употребление языковых средств в соответствии с законами жанра, особенностями функционального стиля и — шире — с целью и условиями общения. Немотивированное употребление в тексте слов другой стилистической окраски вызывает стилистические ошибки. Стилистические нормы зафиксированы в толковых словарях в качестве специальных помет, комментируются в учебниках по стилистике русского языка и культуре речи.

Стилистические ошибки состоят в нарушении стилистических норм, включении в текст единиц, не соответствующих стилю и жанру текста. Наиболее типичными стилистическими ошибками являются:

-

стилистическая неуместность (зацикливается, царский беспредел, пофигист, любовный конфликт обрисован во всей красе — в тексте сочинения, в деловом документе, в анали-тической статье);

-

употребление громоздких, неудачных метафор (Пушкин и Лермонтов — два луча света в темном царстве; Этим цветам — посланникам природы — неведомо, что за буйное сердце бьется в груди под каменными плитами!; Имел ли он право отрезать эту ниточку жизни, которую не сам подвесил?);

-

лексическая недостаточность (Меня до глубины волнует этот вопрос);

-

лексическая избыточность (Он их будит, чтобы они проснулись; Надо обратиться к периоду их жизни, то есть к тому периоду времени, когда они жили; Пушкин — поэт с большой буквы этого слова);

-

двусмысленность (Во время того, как Обломов спал, многие готовились к его пробуждению; Единственное развлечение Обломова — Захар; Есенин, сохраняя традиции, но как-то не так любит прекрасный женский пол; Все действия и отношения между Ольгой и Обломовым были неполными).

Нормы орфографии — это правила обозначения слов на письме. Они включают правила обозначения звуков буквами, правила слитного, дефисного и раздельного написания слов, правила употребления прописных (заглавных) букв и графических сокращений, правила переноса слов.

Нормы пунктуации определяют употребление знаков препинания. Средства пунктуации имеют следующие функции:

-

отграничение в письменном тексте одной синтаксической структуры (или ее элемента) от другой;

-

фиксация в тексте левой и правой границ синтаксической структуры или ее элемента;

-

объединение в тексте нескольких синтаксических структур в одно целое.

Орфоэпические нормы включают нормы произношения, ударения и интонации. Соблюдение орфоэпических норм является важной частью культуры речи, так как их нарушение создает у слушателей неприятное впечатление о речи и самом говорящем, отвлекает от восприятия содержания речи. Орфоэпические нормы зафиксированы в орфоэпических словарях русского языка и словарях ударений. Интонационные нормы описаны в «Русской грамматике» (М., 1980) и учебниках русского языка. ( по материалам сайта)

Подробнее о возможных стилистических ошибках можно прочитать ЗДЕСЬ

А теперь решим ТЕСТ № 1!!

ОТВЕТЫ

ТЕСТ № 2

Вторая часть ЕГЭ по русскому языку всегда пугала многих. В этом году произошли изменения в критериях оценивания и вопросов, как писать сочинение, стало еще больше. Как же получить заветные 24 балла за сочинение? Давайте разберемся.

В первую очередь нужно понять, что будут проверять. Это поможет взглянуть на собственное сочинение глазами экзаменатора. Всего существует 12 критериев оценки. Они разделяются на три блока. Первый касается содержания работы:

Разбор критериев оценивания.

К1. Формулировка проблем исходного текста.

Здесь твоя главная задача – правильно сформулировать проблему текста, то есть найти вопрос, на который автор пытается найти ответ. Иногда это просто: например, в тексте задается риторический вопрос или прямым текстом проговаривается то, что волнует автора. Иногда задача осложняется тем, что проблем может быть несколько. Как найти главную и не ошибиться? Во-первых, обрати внимание на позицию автора. Она обязательно будет раскрыта с помощью аргументов – примеров из жизни, литературы (то, что должен будешь сделать и ты). Чему они посвящены? На чём «зациклен» автор? Если проблем несколько, то обрати внимание на структуру текста – с чего автор начал, чем заканчивает. Обычно, если проблем несколько, это значит, что автор связывает одну с другой, делает из них цепочку. О чём он начал говорить? Что из заявленного более масштабно, глобально, абстрактно? Это и будет самым важным.

К2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста.

За этот критерий теперь можно получить целых 5 баллов! Здесь важно показать свои умения анализировать предложенный текст. Комментарий — это подтверждение того, что заявленная Вами проблема действительно присутствует в тексте. Это последовательный, логичный анализ текста с обязательным указанием на конкретные ситуации из текста или на конкретные размышления автора.

Комментарий должен содержать несколько важных элементов: два примера-иллюстрации из текста (то, что позволит нам понять смысл прочитанного), пояснения к этим иллюстрациям и смысловую связь между ними.

Поскольку по данному критерию можно получить достаточно большое количество баллов, это будет самая важная и объемная часть структуры сочинения.

К3. Отражение позиции автора исходного текста.

Твоя задача – в паре предложений сказать, в чем заключается позиция автора. Как он сам относится к тому, о чём пишет? Здесь можно пересказать вывод, к которому приходит автор текста – его можно найти в конце.

К4. Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста.

Это еще одно важное изменение в сочинении 2023 года. Теперь тебе нужно выразить свое отношение к позиции автора (а не к проблеме, как было раньше). Нет необходимости в литературных аргументах, что одновременно радует и пугает многих. На самом деле все не так страшно. 1 балл вы не получите только в том случае, если формально выразите согласие или несогласие с автором.

Во втором блоке внимание уделяется речевому оформлению сочинения на ЕГЭ по русскому языку, то есть его форме.

К5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения.

Как писать сочинение ЕГЭ? Твоё сочинение должно быть последовательным, логичным – чтобы достичь этого, нужно правильно разделить его на абзацы. Для этого нужно держать в голове композицию. Об этом ниже.

K6. Точность и выразительность речи.

Твоя задача – продемонстрировать точность формулировок и их разнообразие. Если твои предложения будут построены одинаково, а слова в них будут постоянно повторяться, это повлияет на оценку.

В третий блок входят критерии, проверяющие грамотность.

K7. Соблюдение орфографических норм.

K8. Соблюдение пунктуационных норм.

K9. Соблюдение языковых норм.

K10. Соблюдение речевых норм.

K11. Соблюдение этических норм.

К12. Соблюдение фактологической точности в фоновом материале.

С этим блоком всё просто (и при этом сложно): избегай ошибок любого рода. Тщательно проверяй все знаки препинания, сложные слова и трудные части слов (суффиксы, приставки, чередующиеся корни). Не допускай стилистических ошибок – проверь, нет ли в твоём шаблоне сочинения примеров слов или конструкций, которыми ты грешишь в повседневных разговорах с друзьями (просторечий, сленга, жаргонизмов). Слова с высокой стилистической окраской тоже лучше не употреблять – исключи архаизмы, книжные слова. Пиши максимально просто и нейтрально. Если не сомневаешься в каком-то слове или конструкции предложения – переформулируй. Разбей сложное предложение на два простых, замени союз из нескольких слов простым однословным. После многократного чтения работы глаз «замыливается», ты перестаёшь замечать свои ошибки. Воспользуйся приёмом корректоров: перечитай текст с конца. Так нарушится его логическая структура, а потому ошибки и неточности станут явными. Будь деликатным в своём тексте, обходи стороной острые углы – твоя задача не агрессивно доказать свою правоту, оскорбить оппонента, а выразить мнение и получить за это хорошую оценку. И проверь факты – правильно ли ты указал произведения и имена писателей в литературных аргументах? Не перепутал ли год исторического события? Ты уверен в достоверности приводимых научных данных? Вот те вопросы, которые ты должен себе задать.

Указанные выше критерии помогут тебе составить композицию текста, то есть сделать его последовательным и логичным. Для каждой части структуры есть определённые клише, которые можно выучить и использовать. Чем больше ты будешь писать тренировочных сочинений, тем проще тебе будет. Это задание представляет собой шаблон, который нужно заполнить (печально, но факт). По сути, твоя задача сводится лишь к постановке проблемы, поиску тезисов и аргументов к ним.

Итак, начать нужно с введения. Мягко подведи читателя в 2-3 предложениях к проблеме. Идеальный приём – задать риторический вопрос. Так твой текст будет развёрнутым ответом на него, и тебе же самому будет легче. Можно написать ключевое слово текста в начале, поставить многоточие и попытаться поразмышлять над явлением. Хорошим началом будет цитата – в том числе и из того текста, который нужно проанализировать. Также можно использовать следующие клише: Всем известно, что… О … написаны тысячи книг и снято большое количество фильмов. Тема …. интересует многих из нас.

Далее нужно сформулировать проблему. Для этого тебе понадобится 2-4 предложения. Можно использовать следующие конструкции: В предложенном тексте раскрывается проблема… В данном тексте автор описывает (раскрывает, доводит до нашего сведения) проблему… В данном тексте автор раскрывает волнующую многих проблему…

Затем ты комментируешь поставленную проблему. Нужно сделать это развёрнуто – в 4-7 предложениях. В этом тебе помогут следующие конструкции: Вопрос о … {обозначаем проблему иными словами, нежели это было в первом абзаце} никого не может оставить равнодушным, он в большей или меньшей степени касается каждого из нас. {Объясняем почему}; Проблема, выдвинутая (поднятая, обозначенная и т. д.) {указываем автора}, особенно актуальна (злободневна, важна, существенна) в наши дни, потому что … Повествователь рассуждает над поднятым им вопросом не отстраненно, чувствуется его заинтересованность в том, о чём он пишет. {Ссылаясь на текст, объясняем, в чём это проявляется}; Рассуждая над проблемой …, {указываем автора} обращается … {указываем, на каком материале автор рассматривает проблему: может быть, это воспоминания, диалоги, художественное повествование, взволнованный монолог, цитирование мыслей великих людей, рассуждение, описание картин природы и т. п.}. {Передаём содержание текста, а не пересказ}. Чтобы перечислить художественные приёмы, которые автор использует, ты можешь использовать задания, которые сделал ранее – хотя, конечно, они должны быть выполнены правильно.

Теперь нужно сказать об отношении автора к заявленной проблеме. Используй следующие конструкции: 1) Позиция автора заключается в том, что… 2) Авторская точка зрения, как мне кажется, выражена довольно чётко. Она заключается в следующем: … 3) По мнению автора, … (С позиции автора, …; С точки зрения автора, …) 4) Позиция автора такова:… 5) Автор считает, что… 6) Автор стремится донести до читателя мысль о том, что… 7) Автор убеждает нас в том, что…

Потом ты выражаешь своё отношение к вышесказанному. Сделать это нужно деликатно, не тыкая своим «я». Для этого хороши следующие конструкции: Невозможно не согласиться с автором, что… Я солидарен с автором в том, что…. Мои взгляды на проблему …схожи с позицией автора о том, что… Я придерживаюсь схожего с автором мнения по поводу … Мне кажется, что…

Наконец, нужно подвести итог. В этом тебе помогут такие фразы: Прочитав этот текст, каждый задумается (каждый поймет, что)… Ознакомившись с позицией автора, понимаешь, что… В этом тексте автор выразил свою главную мысль:… Не случайно автор пишет в конце статьи о том, что… Автор хочет, чтобы… Также уместно будет привести цитату из текста, если она кажется тебе ёмкой и удачной, и прокомментировать её.

Это и есть структура твоего будущего сочинения. Любого. Видишь, как каждая новая часть структуры открывала новый абзац в нашем тексте? Так и должно быть у тебя, минимум восемь абзацев: введение, формулировка проблемы, комментарий к ней, позиция автора, твоё личное отношение к сказанному, два абзаца на каждый тезис и аргумент и итог.

Вот и всё. Не так уж и страшно, правда? Кратко подытожим то, что тебе нужно сделать для того, чтобы написать сочинение на максимальное количество баллов:

- Пиши, пиши и ещё раз пиши. Решай все демонстрационные варианты, которые только сможешь достать. Так ты «набьёшь» руку, и тебе не придётся переживать за структуру текста – ты уже выучишь её наизусть.

- Читай и структурируй. Сделай табличку основных проблем, напиши к ним два тезиса и аргумента. Каждый прочитанный текст анализируй. Прошёл новое произведение по литературе? Как его можно использовать в ЕГЭ по русскому языку? Наткнулся в интернете на интересную научную статью? Для иллюстрации каких проблем она подойдёт? Смотришь любимый сериал? Можно ли использовать его сюжет и проблемы для сочинения?

- Настраивай свою языковую чуткость. Как можно больше «корми» своего граммар-наци: читай художественную литературу и нон-фикшн, так у тебя выработается «грамотный глаз». Пиши диктанты. Ищи ошибки в своей ленте «ВКонтакте». Добавь на телефон приложения, которые каждый день будут знакомить тебя с каким-нибудь сложным словом. Попробуй придумывать для одной и той же мысли разные формулировки: проще и сложнее. Старайся фильтровать свою речь – полностью перенастроиться не получится никогда, но попробуй замечать, когда ты говоришь стилистически нейтрально, а когда нет. Употреблять сленг и жаргонизмы – это не плохо, но важен контекст. В сочинении тебе снимут баллы за них, поэтому важно видеть, когда какое-то слово будет чужеродным в определённой ситуации. Воспринимай всё как игру – экзамен лишь повод узнать много интересного и расширить границы своего мировоззрения.

Другие материалы по сочинению ЕГЭ:

- Примеры сочинений

- Шаблоны сочинений

- Клише

- План сочинения

- Критерии

МОУ

Крестовогородищенская СШ

Чердаклинского

района

Ульяновской

области

Методические рекомендации по написанию

сочинения в ЕГЭ по русскому языку. Формулировка проблемы текста. Написания

комментария к проблеме. (К1-К2).

Автор : Фаева Е.М.

2019

В 2019 в ЕГЭ по русскому языку претерпело

серьезное изменение задание, которое дает выпускнику больше всего баллов — это

сочинение.

Структура сочинения сегодня выглядит

так:

1. Определение ( постановка) проблемы

текста.

2. Комментарий к проблеме.

3. Позиция автора.

4. Ваша позиция + обоснование.

5.Вывод.

Соответственно, в связи с тем, что теперь

нет строгой необходимости приводить литературные аргументы , за которые можно

было получить 3 балла, за выражение своей позиции и ее обоснование максимально

можно получить только 1 балл.

Теперь самой «дорогой» и сложный

этап работы над сочинением — это комментарий к проблеме, за

который можно получить 5 баллов.

Рассмотрим новые критерии оценивания

самого сложного задания в ЕГЭ — сочинения, которое максимально оценивается в 24

балла.

Но для того, чтобы получить эти баллы,

писать сочинение нужно, соблюдая все требования. Условно все 12 критериев можно

разделить на 3 группы:

К1-К4 — содержание сочинения

К5-К6 — речевое оформление сочинения

К7-К12 — грамотность.

|

Критерии оценивания ответа на задание 27 |

Баллы |

|

|

I |

Содержание сочинения |

|

|

К1 |

Формулировка проблем исходного текста |

|

|

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) Фактических формулировкой |

1 |

|

|

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем * Если сформулировал неверно |

0 |

|

|

К2 |

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста |

|

|

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована Экзаменуемый привёл Дано пояснение к 2 |

5 |

|

|

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с Дано пояснение к 2 или выявлена смысловая |

4 |

|

|

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с или экзаменуемый привёл 1 |

3 |

|

|

Экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного |

2 |

|

|

Экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, |

1 |

|

|

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания проблема или в комментарии или прокомментирована или вместо комментария вместо комментария |

0 |

|

|

К 3 |

Отражение позиции автора исходного текста |

|

|

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) |

1 |

|

|

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована или позиция автора |

0 |

|

|

К 4 |

Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. |

|

|

Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора текста по |

1 |

|

|

Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции автора или размышления или мнение экзаменуемого |

0 |

|

|

II |

Речевое оформление сочинения |

|

|

К5 |

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность |

|

|

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой – логические ошибки – в работе нет |

2 |

|

|

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, но допущена одна и/или в работе имеется одно |

1 |

|

|

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной и/или имеется два случая |

0 |

|

|

К 6 |

Точность и выразительность речи |

|

|

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, * Высший балл по |

2 |

|

|

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается или работа экзаменуемого но есть нарушения |

1 |

|

|

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием |

0 |

|

|

III |

Грамотность |

|

|

К 7 |

Соблюдение орфографических норм |

|

|

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) |

3 |

|

|

Допущено не более двух ошибок |

2 |

|

|

Допущено три-четыре ошибки |

1 |

|

|

Допущено более четырёх ошибок |

0 |

|

|

К 8 |

Соблюдение пунктуационных норм |

|

|

Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) |

3 |

|

|

Допущено одна–три ошибки |

2 |

|

|

Допущено четыре-пять ошибок |

1 |

|

|

Допущено более пяти ошибок |

0 |

|

|

К 9 |

Соблюдение языковых норм |

|

|

Грамматических ошибок нет |

2 |

|

|

Допущено одна-две ошибки |

1 |

|

|

Допущено более двух ошибок |

0 |

|

|

К10 |

Соблюдение речевых норм |

|

|

Допущено не более одной речевой ошибки |

2 |

|

|

Допущено две-три ошибки |

1 |

|

|

Допущено более трёх ошибок |

0 |

|

|

К11 |

Соблюдение этических норм |

1 |

|

Этические ошибки в работе отсутствуют |

0 |

|

|

Допущены этические ошибки (одна и более) |

||

|

К12 |

Соблюдение фактологической точности в |

|

|

Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют |

1 |

|

|

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале |

0 |

|

|

Максимальное количество баллов за всю письменную работу |

24 |

Начнем с К1 -выделение и формулировка

проблемы текста. В К 1 можно выделить 2 этапа работы:

а) выделение проблемы

б) формулировка проблемы.

Для того, чтобы верно выделить одну из

проблем в тексте ( а в тексте минимум должно быть 2 проблемы, но чаще всего

бывает 3-5 проблем), конечно, текст нужно неоднократно прочитать.

Как правильно выделить проблему?

Проблема — это тот вопрос, который автор

ставит в тексте, над которым он размышляет на примере какого-то события, какой-то

истории, о которых рассказывает нам, читателям, в тексте.

Проблем несколько. И одна из них

— главная, основная.

Её выделить легче всего. Так как на

протяжении всего текста будут встречаться какие-то слова, словосочетания,

связанные с этой проблемой, причем встречаться много раз.

Ярче всего проблема выражается и видна в диалогах

(если они есть).

В начале текста, в середине текста и в

конце автор тоже чаще всего размышляет об одном и том же: сначала начинает,

потом доказывает и в конце делает вывод.

С основной проблемой текста гармонично

переплетаются и другие несколько, они как бы дополняют главную проблему,

поэтому немного второстепенны в сравнении с основной.

Но какую проблему (главную или нет) выделит

выпускник — неважно, на оценивании это не отразится.

Если проблему выделить не удается,

что делать?

Проблема (как было сказано выше) — это условно

тот вопрос, который задает автор текста и пытается дать на него ответ.

Не можем найти вопрос, зато сможем

найти ответ.

Очень часто, почти всегда, так даже проще.

Нам легче сразу увидеть, что хочет сказать автор (это так

называемый ответ)

Поэтому можно пойти немного задом наперед:

сначала отыщем в тексте ответ. А потом уже к

нему и вопрос сам по себе задастся.

Немного нарушим логику и порядок работы.

То есть — что мы сделаем? Отыщем и

определим, как автор отвечает и что он хочет сказать ( это будет

авторская позиция). Авторская позиция и будет ответом на вопрос. А потом

сам по себе сформулируется вопрос. Вот вопрос уже — это и будет проблема

текста.

Путь «задом наперед» является

хорошей помощью в определении проблемы текста. Особенно хорошо этим способом выделяется

главная, основная проблема текста.

Какие бывают проблемы по тематике?

1.Философские проблемы.

Затрагивают

вопросы развития природы, общества и человека. Часто речь идет смысле

жизни о, взаимодействии человека и культуры, историческом пути

общества.

2. Социальные проблемы.

Связаны с функционированием общества. Часто это

злободневные проблемы, актуальные и сегодня: соблюдение прав человека,

общественный прогресс и т.п.

3. Политические проблемы

Касаются

власти в рамках государства, политических партий. Могут быть связаны с

вопросами войны и мира, выбором пути реформ или революции. Видоизменяются под

воздействием времени, подстраиваясь под требования общества: например, сегодня

активно обсуждаются проблемы терроризма и национализма.

4.Нравственные

проблемы.

Являются

продуктом развития духовной сферы общества. Нравственные проблемы связаны с

оценкой ситуаций и поступков с точки зрения морали (добра и зла). Обсуждается

истинная красота человека, ведутся разговоры о подлинных нравственных качествах

личности. Сюда же можно отнести проблемы, связанные с конфликтом поколений.

5. Экологические

проблемы

В текстах,

посвященных данным проблемам, говорится о красоте и богатстве природы.

Обсуждается взаимосвязь и взаимозависимость человека и природы, возникновение

экологических кризисов, взаимодействие природы и человеческой культуры.

Как

сформулировать проблему?

Проблему

можно сформулировать двумя способами:

1.В

виде вопроса .

Например: «Нужно ли читать книги в

наше время?»

«Для

чего людям нужна дружба?»

2.

В виде утверждения с существительными в форме Родительного падежа

( проблема чего?)

Например: «В тексте автор ставит

проблему защиты животных.»

«Автор

размышляет в тексте над проблемой предательства в дружбе».

«В

тексте автором раскрывается проблема гуманного отношения друг к другу».

Для

того, чтобы не запутаться, лучше всего проблему формулировать в виде

вопроса. Кстати, так даже само сочинение производит более благоприятное

впечатление.

Типичные

ошибки при формулировке проблемы:

1.Проблема

слишком широкая. Например, в тексте говорится о мужестве подростков во

время войны, и выпускник определяет проблему так: проблема войны. Это неверно.

Слишком размыто, широко и нет конкретики. Здесь идет подмена понятий, т.е.

вместо проблемы ученик определил тему текста.

У

каждого текста есть тема. Например, тема добра, красоты, тема войны и т.д.

Проблема же — это вопрос, над которым автор размышляет и пытается дать на него

ответ. То есть проблема должна быть более конкретной, уже.

Например,

в тексте тема войны, но проблема, например, такая : роль подростков на войне (

или какой вклад внесли подростки в борьбе с врагом).

Ведь

проблема — вопрос, потом должен быть сформулирован и ответ ( авторская

позиция).

2. Подмена

формулировки проблемы авторской позицией.

Например:»

Проблема хорошего( доброго) отношения людей к животным».

Так

нельзя, потому что слово хорошего ( доброго) выражает авторскую

позицию, т.е. уже дает ответ.

Нужно:

«Проблему отношения людей к животным».

3. Непонимание

проблемы. В этом случае выпускник просто не понял текст или увидел свою

проблему, которой нет в тексте.

4. Неумение

формулировать тему, составлять предложение, в котором необходимо обозначить

проблему. Связано это, конечно, с бедностью словарного запаса и отсутствием

какого-нибудь творческого начала.

5. Увлечение

пересказом вместо формулирования проблемы.

Поэтому

можно сделать вывод: самым оптимальным вариантом формулировки проблемы будет

все-таки способ, когда проблема сформулирована в виде вопроса.

Этот способ поможет избежать многих ошибок и даст возможность красиво начать

свое сочинение.

К2.

Комментарий к проблеме.

Если

коротко, то комментарий — это подтверждение того,

что заявленная выпускником проблема действительно присутствует в тексте.

Этот

абзац в нашем сочинении очень важен, так как дает целых 5 баллов. И он

претерпел изменения. Почему теперь такое внимание к этому критерию? Почему

теперь комментарий — это основа сочинения? По одной простой причине: учащийся

работает с целым текстом, он должен понимать его, уметь анализировать, видеть

главное и второстепенное, уметь выделять не только проблему в тексте, но и сами

доказательства тут же, в самом тексте.

На

практике дети очень часто не понимают смысл прочитанного, и литературные

аргументы, которые были раньше, как-то помогали пропускать такой важный момент

работы над текстом, как полное и глубокое понимания смысла и содержания

текста. Ведь в литературных аргументах автор сочинения обращается к

произведениям художественной литературы, а не к тому тексту, с которым работает

и на основе которого пишет сочинение.

Теперь,

чтобы правильно написать комментарий к проблеме, нужно будет очень хорошо

понять смысл текста, прочитать его несколько раз, что, конечно,

усложняет работу над сочинением.

У комментария

тоже есть свои критерии и правила написания. Итак, этот абзац в сочинении

состоит из следующих моментов:

1.

Два примера-иллюстрации из текста по данной проблеме .

2.К

каждому примеру нужно привести уже свой комментарий-размышление, свой-мини вывод.

3.

Между примерами-иллюстрациями должны быть логические переходы, какая-то

смысловая связь, так как эти примеры из текста должны быть между собой связаны.

Комментарий

к проблеме должен быть логически правильно оформлен, это должен быть единый

цельный мини-текст со своим выводом внутри всего сочинения.

За

каждый пример-иллюстрацию с выводом даются 2 балла, всего 4 балла, и за

логические связи между этими 2-мя примерами — иллюстрациями дается 1 балл.

Комментарий

к проблеме состоит из следующих частей:

1.Первый

пример-иллюстрация из текста.

2.

Свой комментарий-размышление, свой мини-вывод.

3.

Второй пример-иллюстрация из текста.

4.

Свой комментарий-вывод уже по этому примеру, свой мини-вывод.

Попробуем

написать комментарий к проблеме по тексту Д.А.Гранина про детство («Детство

редко дает возможность…»). В тексте автор размышляет о роли

детства в жизни человека (это проблема). Авторская позиция: детство является

очень важным и счастливым этапом в жизни каждого человека.

Итак, пробуем

написать комментарий к проблеме:

Автор,

размышляя о роли детства в своей жизни и жизни каждого человека, описывает свои

счастливые детские годы. Он утверждает, что » человек рожден для детства

» и «детство — это будущее взрослого человека».Д.А. Гранин с

какой-то светлой грустью и ностальгией рассказывает нам о том, каким он был

беззаботным и свободным в детстве.

Эти

примеры из текста убеждают нас, читателей, что автор действительно считает

детство самым ценным периодом своего жизненного пути.

Почему

же детство, по мнению автора, самая счастливая пора его жизни? Очень подробно,

с помощью детального описания разных явлений в его детской поре, писатель

отвечает нам на этот вопрос.

В

своем тексте писатель приводит нам доказательство того, что человек

счастливее всего именно в детстве, и именно от этой поры зависит дальнейшая

судьба человека. Он рассказывает нам, что в детские годы весь мир был устроен

для него, что он был радостью для отца и матери. Он мог быть кем угодно:

паровозом, автомобилем, конем. И даже черствый черный хлеб из тех лет остался

самой вкусной едой навсегда. Что уж говорить про » маковки, постный сахар,

пшенную кашу с тыквой»…

Так,

на своих воспоминаниях, на примерах каких-то бытовых незатейливых деталей, автор

текста убеждает нас в том, что в его детстве было много веселого и хорошего.

В

комментарии желательно использовать цитирование.

Итак,

как можно включить цитаты в комментарий:

1.Прямая

речь. Это когда хочется привести слова автора полностью.

2. Если приводится часть цитаты, то

заключается в кавычки цитируемая часть и перед началом ставится многоточие,

например: Д.А. утверждал:»…детство — самостоятельное царство».

3. Если цитата используется

в собственном рассуждении, то оформляется как придаточное предложение и

заключается в кавычки: Д.А. Гранин утверждал, что «…детство — самостоятельное

царство».

4. Можно взять кусочек предложения, словосочетание и даже

одно слово, заключив его обязательно в кавычки, например: Писатель с грустью

вспоминает»

маковки, постный сахар, пшенную кашу с тыквой».

5.Самый простой способ — использование косвенной речи, это

тоже является хорошим способом включения в сочинение иформации из текста (

скрытое цитирование): Д.А. Гранин утверждал, что детство — это самостоятельное

царство.

В одном комментарии можно использовать разные способы

цитирования.

Типичные ошибки при комментировании проблемы:

1. Комментарий отсутствует. Это отнимает у автора

сочинения целых 5 баллов. Видимо, выпускник просто плохо знает структуру

сочинения.

2.Комментарий не опирается на текст. Вообще вся

работа, все сочинение пишется только с опорой на текст.

3.Нет примеров из текста. Нужно включать в комментарий

небольшие цитаты, косвенную речь, анализ поступков героев и обязательно свои

пояснения к ним.

4.Вытекает из предыдущего: отсутствие своих уже пояснений

к приведенным примерам, своих комментариев к каждому примеру-иллюстрации.

5. Отсутствие смысловой связи между

примерами-иллюстрациями. Примеры-иллюстрации относятся к одной проблеме

текста и раскрывают ее, конкретизируют. Поэтому между ними должны быть

предложения -связки, да и сами примеры должны быть по смыслу едиными, иметь

много общего.

6.Комментарий заменяется пересказом. Писать нужно не о

том, что происходит, какие поступки совершают герои текста. Писать нужно о том,

что думает обо всем этом автор и как он к этому относится.

7.Увлечение чрезмерным цитированием. Обилие цитат не

заменит анализ и сам комментарий. Цитата должна подтверждать наши мысли, а не

заменять их полностью.

8.Нарушена логическая стройность комментирования проблемы.

То есть отсутствует логика: проблема, например одна, а комментарий вообще по

другой, или цитаты не соответствуют и т.п.

Правильно написанный комментарий не только дает 5 баллов, но

и достаточное количество слов в сочинении, что является важным критерием в

общем оценивании всего сочинения.