Когда, гоним тоской неутешимой,

Войдёшь во храм и станешь там в тиши,

Потерянный в толпе необозримой,

Как часть одной страдающей души;

Невольно в ней твоё потонет горе,

Почувствуешь, что дух твой вдруг влился

Таинственно в своё родное море

И заодно с ним рвётся в небеса.А. Н. Майков

1. Краткая история храма

Храм, расположенный на Парковой улице Смоленска, был построен по указанию князя Давыда Ростиславича во время его княжения (1180–1197). В то время он находился вне города и стоял в центре загородного княжеского двора.

В одной из летописей церковь Михаила Архангела названа самым богато украшенным храмом на Руси.

В годы осады Смоленска (1609–1611) вражеские войска использовали здание церкви как крепость, затем — как католический костёл. После возвращения Смоленска храм был переосвящён.

В начале XVIII в. храм частично перестраивается и теряет свой первоначальный облик. В 1733 г. к нему пристраивают новый тёплый придел. В 1775–1785 гг. храмовый комплекс дополнили колокольней, оградой и домом, в котором на средства местного купца и старосты храма В. Г. Хлебникова обучались бедные и бесприютные мальчики. В храме было три придела: преподобного Александра Свирского (во второй половине XIX в. стал приделом благоверного князя Александра Невского), благоверных князей-мучеников Бориса и Глеба и преподобного Алексея, человека Божия.

Во время Отечественной войны 1812 г. церковь Михаила Архангела была разграблена французскими солдатами. После войны благодаря личному вниманию императора Александра I она была восстановлена.

В годы советской власти храм был закрыт (1930), в здании находился военный склад. В военные годы (1941–1945) в храме обрушилась кровля и осыпалась штукатурка. В 1963 г. в ходе ремонта кровли, под руководством П. Д. Барановского были удалены некоторые архитектурные детали XIX в. А в 1970–1980-е гг. была проведена масштабная реставрация фасадов, в ходе которой был частично реконструирован облик храма XII в.

В 1990 г. храм был возвращён Церкви. Богослужения возобновлены в 1991 г., в 1994 г. храм был освящён митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом. До сих пор в храме Михаила Архангела ведутся реставрационные работы. Белокаменный резной иконостас и престол храма были освящены в 1999г.

Храм Михаила Архангела ещё называют Свирской церковью. Почему Свирской? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Существуют две гипотезы, объясняющие это название. По одной из них, храм возводился на высоком берегу речки Смядыни вблизи её впадения в Днепр — у места схода военных и торговых путей с Северных (Свирских) земель. По другой гипотезе, это наименование появилось гораздо позднее — по названию одного из приделов, посвящённому преподобному Александру Свирскому.

Местность, на которой расположен храм Михаила Архангела, знаменита в истории тем, что здесь в 1015 г. по приказу князя Святополка, который позднее получил прозвище «Окаянный», был убит его брат князь Глеб. На Смядыни, на месте убийства святого страстотерпца князя Глеба в начале XII в. был построен не сохранившийся до нашего времени Борисоглебский монастырь.

Памятный знак на месте убийства благоверного князя Глеба Борисоглебская церковь на Смядыни

В 1991 г. здесь был установлен памятный знак — камень с высеченным на нём крестом и текстом, повествующем о мученической кончине святого князя Глеба. В 2013 г. на Смядыни был открыт храм святых Бориса и Глеба.

1. Составьте хронологию развития храмового комплекса

2. С каким событием связана местность Смядынь?

2. Архангел Михаил

Вы уже познакомились с теми святыми, которым посвящены два храма домонгольского периода, — святым и апостолами Петром и Павлом и евангелистом Иоанном Богословом. Священное Писание свидетельствует, что, кроме физического, существует духовный мир, населённый разумными, добрыми существами, именуемыми ангелами.

Слово «ангел» на греческом языке означает «вестник». Священное Писание именует ангелов так по тому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою волю.

Широко известна классификация ангельских чинов, приписываемая афинскому мыслителю, первому епископу Афин, священномученику Дионисию Ареопагиту, ученику апостола Павла.

Небесная иерархия состоит из трёх ликов. Каждый лик имеет три чина. Высший лик состоит из серафимов, херувимов и престолов, средний — из господств, сил и властей, низший — из начал, архангелов и ангелов.

Приставка «архи» к некоторым ангелам указывает на их более возвышенное служение сравнительно с другими ангелами. Архангел Михаил — один из высших ангелов.

Имя Михаил на древнееврейском языке значит «Кто, как Бог». Священное Писание, повествуя о явлении ангелов различным людям, собственным именем называет только некоторых из них, — по-видимому, тех, которые несут особую миссию в общении Бога с людьми. Среди них — упоминаемые в Священном Писании (Библии) архангелы Михаил и Гавриил.

Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке или копьём низвергающим диавола. В начале IV в. Церковь установила праздник Собора (то есть совокупности) святых ангелов во главе с архангелом Михаилом, который празднуется 8 ноября (21 ноября по новому стилю).

Ангелы являются духовными существами, не имеют материального тела. На иконах они изображаются в виде людей, поскольку в таком виде могут являться людям и указывать им волю Бога. В изображениях ангелов на иконах используются символы, выражающие их духовную сущность и действие в мире. Что же обозначают эти символы?

Крылья — символ принадлежности к миру Небесному (духовному). Посох — символ посланничества, как посох у странника.

Зерцало (сфера в руке с изображением креста или аббревиатуры имени Спасителя) — символ дара предвидения, которым наделил ангелов Бог.

Тороки (развивающиеся золотые «ленты» в волосах) — символ особого слышания Бога и послушания Его воле.

«Око» во лбу — символ всевидения.

Облик прекрасного юноши — символ совершенства. В Священном Писании ангелы, посланные Богом, как правило, являлись избранным людям в образе прекрасных, светозарных юношей в белом облачении.

Каждый крещеный человек имеет своего Ангела-Хранителя. Не случайно мы поздравляем друг друга с именинами, с Днем Ангела… Однако правильно ли мы употребляем эти названия?

День рождения, день Ангела, именины. Не следует смешивать эти понятия. День рождения — это тот день, в который человек родился (физическое рождение). Именины — день памяти святого, чьё имя было дано человеку при Крещении (духовное рождение человека). Именины — день наречения именем святого. Именная икона — икона с изображением святого небесного покровителя.

Этот день называется также «тезоименитство», что означает соименитство — одно имя со святым, тезка по имени. Это название употреблялось для дня именин царя, членов царской семьи и других высокопоставленных особ, патриархов. В настоящее время название «тезоименитство» применяется к именинам православных патриархов.

День Ангела — день крещения, когда человеку, по религиозным представлениям, приставляется Богом Ангел-Хранитель. В современной православной литературе именины и День Ангела в большинстве своем понимаются как синонимы, хотя день крещения может как совпадать, так и не совпадать с днем памяти святого, имя которого человек получил при крещении.

Как определить день именин?

В церковном календаре бывает по нескольку дней памяти одного и того же святого, также одно и то же имя носят многие святые. Поэтому необходимо найти в церковном календаре день памяти соименитого с вами святого, ближайший после дня вашего рождения. Это и будут ваши именины, а святой, память которого вспоминается в этот день, будет вашим небесным покровителем. Если у него есть и другие дни памяти, то для вас эти даты станут «малыми именинами».

Как и многие другие религиозные традиции, празднование именин в советское время находилось в забвении, более того, в 20-30-х годах ХХ века подвергалось официальному гонению. Однако искоренить вековые народные привычки оказалось трудно: до сих пор на день рождения поздравляют именинника, а если виновник торжества совсем юн, поют песенку: «как на… именины испекли мы каравай».

В прошлом именины считались более важным праздником, чем день «телесного» рождения, кроме того, во многих случаях эти праздники практически совпадали.

Как изображаются ангелы на иконах?

1. Объясните значение слова «ангел».

2. Какие ангельские чины выделял святой Дионисий Ареопагит?

3. Что олицетворяет архангел Михаил?

4. Что такое именины? Как определить день именин?

5. Сопадают ли ваши именины с вашим днем рождения?

1. Подготовьте презентацию на тему «Храм Михаила Архангела в Смоленске».

2. Произведите анализ стихотворения А. Н. Майкова — эпиграфа к данному параграфу — по следующему плану: тема и основная идея стихотворения; как изменяются чувства лирического героя в храме, какими языковыми выразительными средствами передаётся это изменение.

3. Вспомните значение приведенных ниже слов. Распределите их по двум тематическим группам. Озаглавьте эти группы слов. Пользуясь материалом данного параграфа и §§ 9—10, дополните эти группы.

Серафимы, праведные, херувимы, ангелы, преподобные, архангелы, равноапостольные, престолы, святители.

Храм Архангела Михаила, или Свирская церковь — одна из древнейших культовых построек в Смоленске. Это единственный точно датированный и хорошо сохранившийся памятник православной культуры подобного архитектурного направления. Святыня находится в числе первых православных сооружений на Руси, возведенных по типу каменного столпообразного зодчества.

История

Храм Архангела Михаила (Смоленск) был сооружен в 1194 году. Заказчиком выступил сам князь Смоленский Давид Ростиславич, потратив на возведение церкви немалые средства. Его целью было затмить масштабами нового сооружения все близлежащие храмы.

В сохранившихся летописях того времени имеются восхищенные отзывы о Смоленском храме Архангела Михаила, который на фоне деревянных построек поражал своей монументальностью и богатством интерьера.

Во время нападения на Смоленск польско-литовских войск в 1609 году Михайловский храм был захвачен врагами и использован в качестве крепости. В 1611 году церковь была переоборудована в костел и здесь был организован католический приход, просуществовавший до 1627 года.

Во власть Российского государства Смоленск был возвращен в 1654 году. Тогда же храм Архангела Михаила был переосвящен и открыт для православных богослужений.

В 1733 году к церкви пристроили придел (ныне не существующий), освященный во имя Александра Свирского. Позднее старостой храма Архангела Михаила в Смоленске был назначен купец А. Хлебников. При его попечительстве в период с 1775 по 1785 годы была построена каменная колокольня, ограда и одноэтажный дом, в котором на собственные средства Хлебникова обучались мальчики из бедного сословия.

Во время войны 1812 года Михайловский храм был разграблен и разрушен французами. После изгнания неприятеля церковь была восстановлена на деньги купца Хлебникова при личном вмешательстве императора Александра I.

В 1833 году сюда привезли белокаменную усыпальницу с останками князя Давида, найденную в разрушенном Борисоглебском монастыре. После закрытия храма гробница была вывезена и помещена в исторический музей. В 1950 году саркофаг был разбит. Чудом сохранившаяся часть усыпальницы Давида сейчас хранится в Смоленском музее-заповеднике.

С XIX века церковь становится не только приходской, но еще арестантской и полковой.

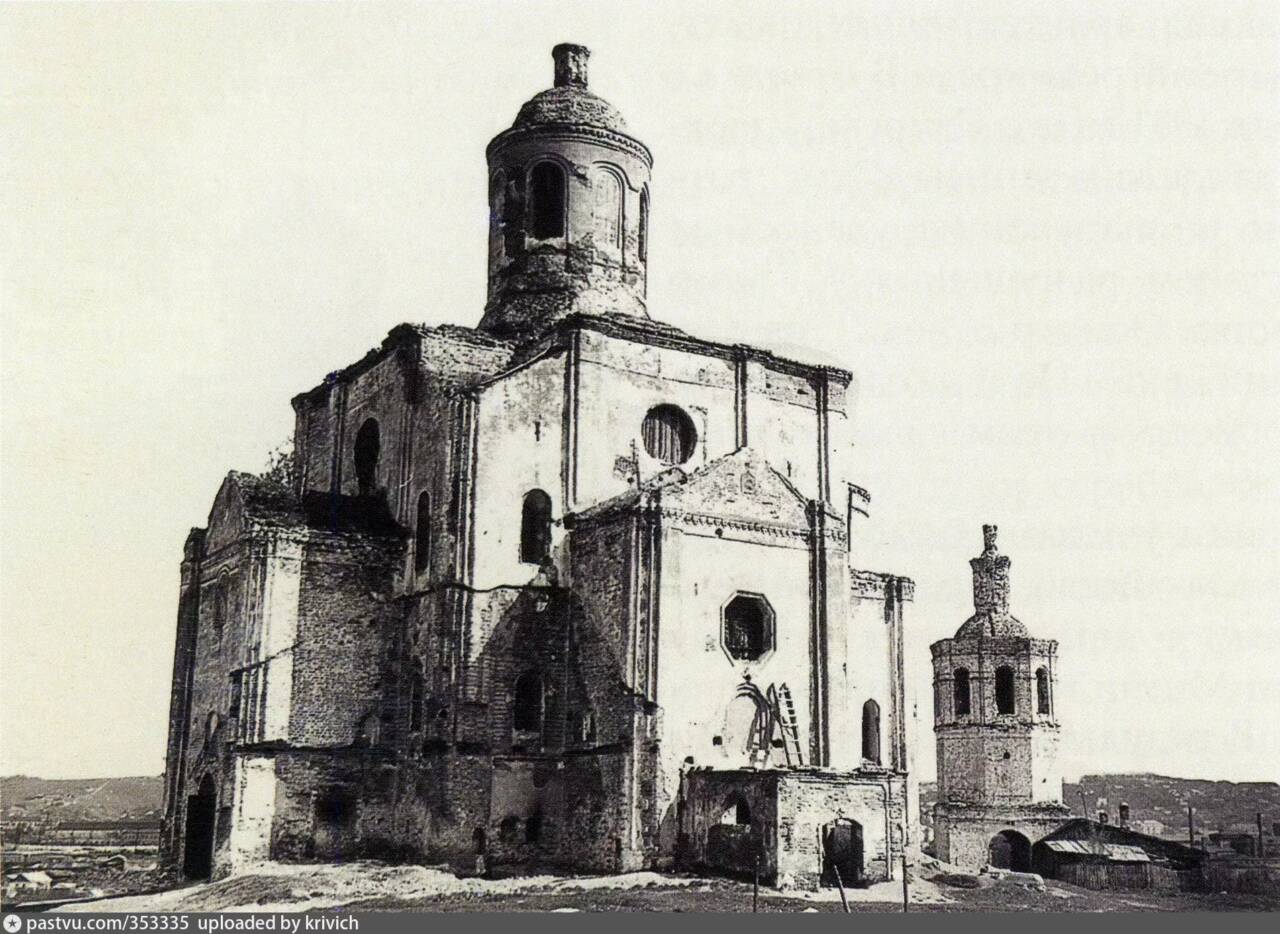

Советский период

В 1930 году храм Архангела Михаила в Смоленске был закрыт. Все церковное имущество конфисковано, а здание использовано под военный склад.

В Великую Отечественную войну церковь существенно не пострадала, но тем не менее после нее нуждалась в реставрационных работах. В здание не было кровли и местами отлетела штукатурка. В таком состоянии храм простоял два десятилетия, постепенно разрушаясь.

В 1963 году благодаря реставрационным работам, был отчасти восстановлен первоначальный облик храма, утраченный при обновлениях в XVIII веке и разрушениях XX века. Правда, это коснулось только внешнего вида храма. Внутри церковь стояла пустой и неустроенной.

Следующий цикл реконструкционных работ был начат в 1978 году силами Смоленской научно-реставрационной мастерской. Восстановление проводилось с небольшими перерывами до 1990 года и осталось незавершенным. Главной причиной этого послужило отсутствие должного финансирования и дефицит необходимой для работы плинфы.

В 1982 году на фасаде здания была восстановлена часть архитектурных элементов XII века: маленькие окна, барабан, карнизы, киот над южным порталом. Можно сказать, что реставрация имела ограниченный характер и не ставила своей целью полное воссоздание оригинального облика.

Одним из основных моментов реконструкции было восстановление оконных проемов. Их форма была значительно изменена при перестройке в XIII веке, что сильно исказило внешний облик святыни.

Архитектура

Храм Архангела Михаила в Смоленске является выдающимся памятником древнерусского каменного зодчества. Возведенный на вершине большого холма, он отлично виден с большого расстояния и гармонично вписывается в приднепровский пейзаж.

Строение имеет нетипичную для православных храмов XII века архитектуру. В отличие от большинства церквей того времени, Михайловский храм выглядит строго и величаво.

На плане церковь представляет собой четырехстолпный крестовокупольный храм, перекрытие которого образовано западными столбами, поскольку восточная пара столбов является опорой для стены здания.

Большая центральная апсида имеет полукруглую форму. К трем порталам прилегают притворы, ранее имеющие собственные апсиды, сейчас уже не существующие, но обнаруженные ранее при раскопках.

Размер храма, без притворов — 23,6 метра в длину и 16,3 в ширину. Высота здания составляет 33 метра. Своды церкви были полностью переложены в XIII веке, но разделяющие их арки, уцелели. В неизменном виде также сохранился постамент под барабан и основная часть самого барабана.

Кладка выполнена из плинфы — тонкого обожженного кирпича, чередованием привычной равнослойной техники с полосами скрытых (утопленных) рядов. Местами встречается и лекальный кирпич. Фундамент выполнен с помощью валунов, уложенных всухую.

Архитектурная композиция Михайловской церкви производит невероятно целостное впечатление. Силуэт здания устремлен вверх не только благодаря поднятому на пьедестале шлемовидному куполу, но и благодаря последовательности разных по высоте частей здания, которые зрительно создают эффект ступенчатых нарастающих объемов.

Фасады имели богатый декор, особенно выделялись притворы. На поверхностях стен были наложены непрерывные ряды аркатурных поясов и поребрика, декоративные кресты, ниши и бровки над окнами.

Внутреннее убранство

Внутри Михайловская церковь была также богато украшена и расписана, но сохранились только отдельные фрагменты фресковой и темперной живописи.

Как и во многих древних храмах, в решении внутреннего пространства этой церкви важную роль играло освещение. Центральная часть здания хорошо освещена благодаря большим окнам в простенках длинного барабана и дополнительным окнам.

Можно предположить, что в те времена, когда храм был расписан, это обилие света, яркость пышного убранства и устремленность вверх производили на прихожан незабываемое впечатление.

Храм Архангела Михаила в Смоленске (фото см. в обзоре) — блестящий образец мастерства древнерусских зодчих. Дальнейшее формирование этого архитектурного направления было прервано татаро-монгольским нашествием, которое надолго приостановило монументальное строительство на русской земле.

Возрождение

В 1990 году храм Архангела Михаила (Смоленск) был возращен Смоленской епархии. Тогда же были начаты реставрационные работы, по окончании которых культовое здание должно приобрести первоначальный облик XII века.

Частично средства на восстановительные работы выделило государство, но основные работы проводились самостоятельно, под руководством прихода. Важной проблемой реставрации был выбор фактуры и цвета наружных поверхностей.

В 1991 году вновь стали проводиться регулярные богослужения. В 1999 году в храме был установлен новый резной иконостас, выполненный по образцу иконостаса церкви Святого Пимена в Новых Воротниках.

Современное состояние

Сегодня храм Архангела Михаила в Смоленске является действующим, хотя реставрационные работы еще не завершены. При церкви работает воскресная школа и библиотека духовной литературы.

Настоятелем храма Архангела Михаила (Смоленск) является протоиерей Павел Петровский.

Расписание служб

Храм Архангела Михаила в Смоленске, расписание богослужений в котором можно в случае необходимости найти на сайте, открыт для прихожан ежедневно с 8:30 до 19:00 часов.

Утренняя служба начинается в 9:00. Вечерняя литургия совершается в 17:00.

В праздничные и воскресные дни режим работы храма может меняться. Подробное расписания богослужений на каждый день можно увидеть на официальном сайте Смоленской епархии.

Расположен храм Архангела Михаила в Смоленске по адресу: ул. Парковая, дом 4а.

Как добраться

Михайловский храм находится в шаговой доступности от ж/д или автовокзала. Следует пройти по мосту через Днепр и свернуть направо на улицу Б. Краснофлотскую. Время в пути — около 30 минут.

История храма

Храм Архангела Михаила

Храм был построен в 1191-94 годах при дворе смоленского князя Давида Ростиславича, поставившего своей целью затмить масштабами и красотой все церкви в округе. В летописях того времени встречаются восхищенные отзывы о Свирской церкви, поражавшей современников смелостью архитектурных решений, богатством внутреннего убранства и особенно выигрышно смотревшейся на фоне приземистых деревянных строений.

Распространенное в народе название церкви Свирская, историки связывают с тем, что она стояла на пересечении торговых путей из Северских или Свирских земель.

Во время осады Смоленска польско-литовскими войсками короля Сигизмунда III в 1609-11 годах, враги использовали церковь Архангела Михаила как крепость, а после падения города, ее превратили в костел, являвшийся до 1627 года, когда был построен новый костел, основным местом богослужений для всех католиков.

После возвращения Смоленска под власть Российского государства в 1654 году, церковь была переосвящена, и в ней продолжились православные богослужения для верующих местного прихода.

В 1812 году храм снова пострадал от завоевателей. Его разграбили солдаты Наполеона, разобравшие все деревянные элементы на дрова. После изгнания неприятеля церковь Архангела Михаила была восстановлена благодаря личному вмешательству российского императора Александра I. Со второй половины XIX века храм, в дополнение к приходскому, выполняет еще функции арестантского и полкового. Это стало возможным, во многом, благодаря купцу Василию Хлебникову, отреставрировавшему Свирскую церковь на свои средства, обнесшему ее каменной оградой с надвратной колокольней и открывшему при храме первое в Смоленске училище для бедных и беспризорных детей.

В 1930-м году богослужения в Свирской церкви прекратились и в ней организовали военный склад.

Во время Великой Отечественной войны храм удивительным образом почти не пострадал, но все же нуждался в серьезной реставрации, которую и провели в 1963-м году по проекту архитектора Барановского. Вторую в ХХ веке реставрацию церковь Архангела Михаила пережила в 1978 году, когда во многом был восстановлен ее первоначальный облик и удалены множественные наслоения предыдущих веков.

В 1990-м году Церковь Архангела Михаила была возвращена Смоленской епархии, а в 1994-м ее освятил Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

По совокупности архитектурных решений Свирская церковь является четырехстолпным крестово-купольным храмом с тремя уровнями света, тремя двухъярусными притворами и высокой полукруглой апсидой. На вторых ярусах размещались хоры, частично сохранившиеся и сейчас.

Храм сложен из плиточного кирпича – плинфы, скрепленного известковым раствором.

Почти все внутренние стены и своды имели роспись, дошедшую до наших дней лишь в небольших фрагментах. Полы были покрыты поливными керамическими плитами.

Наружными и внутренними декоративными украшениями служат пояски, уступчатые ниши, рельефные кресты и бровки из поребрика.

Внешнее восприятие церкви Архангела Михаила характеризуется вертикально устремленным динамизмом со своеобразным нарастанием архитектурных масс, образовывающих оригинальную башнеобразную композицию.

Местность, называемая по одноименной речке Смядынью, у которой расположен этот храм, интересно еще и тем, что здесь в 1015 году по приказу князя Святополка, прозванного впоследствии Окаянным, был убит его брат князь Глеб, ставший со своим братом Борисом первыми русскими святыми.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

46, С. 64-65

опубликовано: 11 октября 2021г.

- Архитектура

- Живопись

МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ЦЕРКОВЬ (СВИРСКАЯ) В СМОЛЕНСКЕ

Церковь арх. Михаила. 1180–1194 гг.

Церковь арх. Михаила. 1180–1194 гг.

памятник смоленского церковного зодчества XII в. Построена в период правления кн. Давида Ростиславича (1180-1197) в его загородной резиденции на зап. окраине Смоленска, на левом берегу Днепра близ впадения Смядыни (совр. адрес: Парковая ул., д. 2а). В Ипатьевской летописи под 1197 г. в похвальном слове усопшему князю говорится, что он «по вся дни ходя ко церкви святаго архистратига божия Михаила, юже бе сам создал во княжении своем, такое же несть в полунощной стране, и всим приходящим к ней дивитися изрядней красоте ея, иконы златомь и серебромь и жемчугомь и камениемь драгим украшены, и всею благодатью исполнены» (ПСРЛ. Т. 2. С. 703-704). Сведения о том, что к моменту смерти кн. Давида храм был не только возведен, но и роскошно украшен, позволили исследователям уточнить датировку строительства 1180-1194 гг. (Воронин, Рапопорт. 1979. С. 372). С кон. XV в. при церкви существовал мон-рь (Трофимовский. 1864. С. 214), в документах 1609 г., освещающих период осады Смоленска польским кор. Сигизмундом III, он упоминается среди обителей, где остановились вражеские войска (АИ. 1841. Т. 2. С. 318. № 266). На гравюре В. Гондиуса 1634-1636 гг. церковь изображена без главы, ее барабан покрыт растительностью. В документах кон. XVIII в. упоминается устроенный в диаконнике придел во имя прп. Алексия, человека Божия, святого покровителя царя Алексея Михайловича, т. о., вероятно, церковь была возобновлена и перестроена в период его правления, после взятия рус. войсками Смоленска в 1564 г., однако мон-рь при этом возобновлен не был. Известно, что в кон. XIX в. существовал антиминс, выданный в нояб. 1713 г. Смоленским митр. Сильвестром для освящения ц. в честь чуда архистратига Михаила; освящение состоялось после завершения масштабных ремонтных работ. В 1733 г. на месте жертвенника был устроен придел во имя прп. Александра Свирского, благодаря чему сама церковь получила название Свирской. В 1833 г. к церкви с запада был пристроен придел во имя князей Бориса и Глеба. Во время Отечественной войны 1812 г. близ церкви располагалась франц. батарея, здание пострадало от артиллерийского огня и было разграблено. После восстановления церкви Александро-Свирский придел был переосвящен во имя блгв. кн. Александра Невского — святого покровителя имп. Александра I. В 30-х гг. XX в. богослужения были прекращены. В 1990 г. церковь была передана Смоленской епархии, освящена в 1994 г.

Архитектура

Церковь арх. Михаила. Фотография. Нач. ХХ в.

Церковь арх. Михаила. Фотография. Нач. ХХ в.

В архитектурном плане М. а. ц.- самый яркий и лучше всего сохранившийся памятник, являющийся примером направления в древнерус. церковном зодчестве, возникшего в кон. XII в. Если более ранние памятники Смоленска, такие как церкви ап. Иоанна Богослова и апостолов Петра и Павла, относятся к киевской архитектурной школе, то М. а. ц. представляет новый тип храма — центрическую столпообразную церковь с 3 притворами и 3-лопастным завершением фасадов, вертикальная динамика объемов к-рой подчеркнута элементами декора. Этот тип, возникший в полоцком зодчестве XII в., получил развитие в храмоздательстве Смоленска и попал в Вел. Новгород (ц. св. Параскевы на Торгу, 1207) и Рязань (Спасский собор в Ст. Рязани, кон. XII в.). Генезис типа связан с проникновением в строительство зап. княжеств элементов романо-готической архитектуры и «стиля 1200 года» (рукава трансепта оформлены дополнительными апсидиолами, прямоугольные боковые апсиды, внутристенные обходы, подчеркнутый вертикализм, пучковые пилястры и др.).

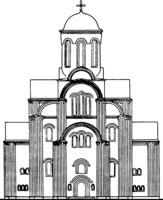

Церковь арх. Михаила. Реконструкция П. Д. Барановского

Церковь арх. Михаила. Реконструкция П. Д. Барановского

Церковь представляет собой крестово-купольный 4-столпный одноглавый 3-апсидный храм (размер без притворов 23,6×16,3 м). Для него характерна динамичная пирамидальная композиция, составленная из симметричных в плане объемов: к центральному четверику с 3 сторон по осям здания примыкают равновеликие притворы. С востока притворам соответствует полуциркульная центральная апсида, объем к-рой контрастирует с пониженными боковыми апсидами, имеющими снаружи прямоугольный абрис при полукруглом внутреннем. Т. о., общий план церкви приближен к равноконечному кресту и имеет ярко выраженный центрический характер. По результатам археологических раскопок у сев. и юж. притворов были выявлены остатки небольших полуциркульных апсидиол, не имевших алтарей, но создававших дополнительный нижний ярус в сложной объемно-пространственной композиции. Храм имеет 3 яруса окон. Барабан поставлен на квадратный пьедестал.

Характерным архитектурным элементом храма было 3-лопастное завершение фасадов. На фасадах устремленность композиции вверх подчеркивало обилие вертикальных членений — пучковых лопаток сложного профиля с тонкой полуколонкой по центру. Основной объем был декорирован аркатурным поясом, а фасады притворов украшены киотами над входами, декоративными нишами и крестами. Первоначально стены церкви были оштукатурены.

Внутреннее пространство отличалось цельностью и преобладанием вертикали. Притворы были полностью открыты внутрь храма и разделены на 2 яруса, в нижнем помещались приделы, в верхнем — хоры (ныне деление сохр. только в зап. притворе). В зап. стене первоначально существовали проходы, соединявшие хоры всех 3 притворов.

Основной массив стен, столбы, подпружные арки и барабан сложены из плинфы, при этом чередуются порядковая кладка и кладка с утопленным рядом. В нач. XVIII в. при перестройке верхняя часть церкви была переложена и получила скатное покрытие (при сохранении подпружных арок и частично барабана), в стенах притворов прорезаны крупные 8-гранные окна, сбиты центральные полуколонки пучковых лопаток, сломаны апсидиолы приделов. В посл. четв. XVIII в. при церковном старосте купце В. Г. Хлебникове вокруг храма была сооружена кирпичная ограда (ныне разобрана) с надвратной колокольней (1780). В кон. XVIII — нач. XIX в. были также образованы круглые окна по центру стен основного объема храма над уровнем притворов.

В 1964 г. по проекту П. Д. Барановского было выполнено кровельное покрытие, выдержанное в формах, характерных для XVIII в. Научная реставрация фасадов и интерьера по проекту С. С. Подъяпольского и Т. Е. Каменевой проводилась с 1978 г. до нач. 90-х гг. XX в., частично воссозданы элементы архитектуры XII в., напр. оригинальные окна.

Живопись

Храм был первоначально расписан в кон. XII в. (?). Живопись покрывала стены, своды, оконные откосы, имелась также в киотах на фасадах, однако утраты столь велики, что реконструировать систему росписи невозможно. Сохранились лишь нек-рые фрагменты орнамента и часть многофигурной сцены на сев. стене сев. притвора. В. Г. Брюсова предположила, что здесь могла размещаться ктиторская композиция с изображением семейства кн. Давида Ростиславича (Брюсова. 1967. С. 88), однако эта гипотеза была опровергнута Н. Н. Ворониным (Воронин. 1977. С. 133). Роспись XII в. имеет 2 слоя записи, относящихся к XVIII в. и к 1837 г. (также сохр. фрагментарно). По стилю и технике исполнения древняя живопись близка к фрескам Вел. Новгорода и Владимира 2-й пол. XII в., в ней заметно использование темперы по фресковой основе, характерное и для др. памятников Смоленска.

Лит.: Трофимовский Н. В. Ист.-стат. описание Смоленской еп. СПб., 1864. С. 213-217 (переизд.: Смоленск, 2013); Писарев С. П. Княжеская местность и храм князей в Смоленске. Смоленск, 1894; Брунов Н. И. Извлечение из предв. отчета о командировке в Полоцк, Витебск и Смоленск в сент. 1923 г. М., 1926; Алешковский М. X., Подьяпольский С. С. Новые данные о церкви Михаила-архангела в Смоленске // Сов. Арх. 1964. № 2. С. 231-236; Каргер М. К. Зодчество древнего Смоленска ХII-ХIII вв. Л., 1964; Брюсова В. Г. Вновь открытые фрески ц. Архангела Михаила в Смоленске // Культура и искусство Др. Руси. Л., 1967. С. 82-89; Воронин Н. Н. Смоленская живопись XII-XIII вв. М., 1977; Подъяпольский С. С. Церковь архангела Михаила // Воронин Н. Н., Раппопорт П. А. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. Л., 1979. С. 163-195; Раппопорт П. А. Рус. архитектура X-XIII вв.: Кат. памятников. Л., 1982; Каменева Т. Е., Подъяпольский С. С. Реставрация ц. Михаила Архангела в Смоленске: Предв. итоги // Реставрация и исслед. памятников культуры. М., 2001. Вып. 4. С. 44-55; СПАМИР: Смоленская обл. М., 2001. С. 11, 248-250; Беляев Л. А. Романо-готический след в строительстве зап. городов Руси (сер. XII — 1-я треть XIII в.) // История: Дар и долг: Юбил. сб. в честь А. В. Назаренко. М., 2010. С. 12-24.

Храм был построен в 1191-94 годах при дворе смоленского князя Давида Ростиславича, поставившего своей целью затмить масштабами и красотой все церкви в округе. В летописях того времени встречаются восхищенные отзывы о Свирской церкви, поражавшей современников смелостью архитектурных решений, богатством внутреннего убранства и особенно выигрышно смотревшейся на фоне приземистых деревянных строений.

Распространенное в народе название церкви Свирская, историки связывают с тем, что она стояла на пересечении торговых путей из Северских или Свирских земель.

Во время осады Смоленска польско-литовскими войсками короля Сигизмунда III в 1609-11 годах, враги использовали церковь Архангела Михаила как крепость, а после падения города, ее превратили в костел, являвшийся до 1627 года, когда был построен новый костел, основным местом богослужений для всех католиков.

После возвращения Смоленска под власть Российского государства в 1654 году, церковь была переосвящена, и в ней продолжились православные богослужения для верующих местного прихода.

В 1812 году храм снова пострадал от завоевателей. Его разграбили солдаты Наполеона, разобравшие все деревянные элементы на дрова. После изгнания неприятеля церковь Архангела Михаила была восстановлена благодаря личному вмешательству российского императора Александра I. Со второй половины XIX века храм, в дополнение к приходскому, выполняет еще функции арестантского и полкового. Это стало возможным, во многом, благодаря купцу Василию Хлебникову, отреставрировавшему Свирскую церковь на свои средства, обнесшему ее каменной оградой с надвратной колокольней и открывшему при храме первое в Смоленске училище для бедных и беспризорных детей.

В 1930-м году богослужения в Свирской церкви прекратились и в ней организовали военный склад.

Во время Великой Отечественной войны храм удивительным образом почти не пострадал, но все же нуждался в серьезной реставрации, которую и провели в 1963-м году по проекту архитектора Барановского. Вторую в ХХ веке реставрацию церковь Архангела Михаила пережила в 1978 году, когда во многом был восстановлен ее первоначальный облик и удалены множественные наслоения предыдущих веков.

В 1990-м году Церковь Архангела Михаила была возвращена Смоленской епархии, а в 1994-м ее освятил Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

По совокупности архитектурных решений Свирская церковь является четырехстолпным крестово-купольным храмом с тремя уровнями света, тремя двухъярусными притворами и высокой полукруглой апсидой. На вторых ярусах размещались хоры, частично сохранившиеся и сейчас.

Храм сложен из плиточного кирпича – плинфы, скрепленного известковым раствором.

Почти все внутренние стены и своды имели роспись, дошедшую до наших дней лишь в небольших фрагментах. Полы были покрыты поливными керамическими плитами.

Наружными и внутренними декоративными украшениями служат пояски, уступчатые ниши, рельефные кресты и бровки из поребрика.

Внешнее восприятие церкви Архангела Михаила характеризуется вертикально устремленным динамизмом со своеобразным нарастанием архитектурных масс, образовывающих оригинальную башнеобразную композицию.

Местность, называемая по одноименной речке Смядынью, у которой расположен этот храм, интересно еще и тем, что здесь в 1015 году по приказу князя Святополка, прозванного впоследствии Окаянным, был убит его брат князь Глеб, ставший со своим братом Борисом первыми русскими святыми.

Недалеко от места преступления сейчас стоит памятный знак, построена небольшая часовня, а из земли бьет святой источник.

Адрес: Смоленск, ул. Парковая, д. 2А

Архангельская (Свирская) церковь. Вид с северо-востока

Прошлым летом мы побывали у домонгольских храмов Смоленска, и тогда уже стало ясно, что нужно будет посетить каждый храм ещё раз. И вот мы снова у церкви Архангела Михаила или Свирской. Самый известный памятник смоленского зодчества домонгольского периода Свирская церковь гордо возвышается над Днепром. Совершенно исключительное своеобразие ей придают архитектурные пропорции и формы. Она вся как бы устремлена вверх. Это ощущение возвышенности и торжественности ещё более усиливается внутри храма. Нам очень повезло, что мы оказались в храме во время вечерней службы и слышали прекрасное пение церковного хора.

1. Церковь была возведена по указу смоленского князя Давида Ростиславича, княжившего с 1180 по 1197 год. В своё время она слыла великолепнейшим и богатейшим храмом во всей северной России. Киевский летописец так описывает ее: «Церковь Святого Архистратига Михаила!… Такое же несть в полунощной стране… и иконы и златом и серебром и жемчугом и камением драгым украшена» (История Государства Российского. III, 455 прим. 97).

Вся суровая история Смоленска отразилась в судьбе этой церкви. Во время осады Смоленска польско-литовскими войсками короля Сигизмунда III в 1609-11 годах, враги использовали церковь Архангела Михаила как крепость, а после падения города, ее превратили в костёл. Восстановлен при царе Алексее Михайловиче. В это время были переложены своды и верха стен. В 1775-85 годах вокруг храма возвели невысокую сплошную кирпичную ограду с надвратной колокольней в северо-восточном углу.

2. В 1812 году храм снова пострадал от завоевателей. Его разграбили солдаты Наполеона, разобравшие все деревянные элементы на дрова. После изгнания неприятеля церковь Архангела Михаила была восстановлена благодаря личному вмешательству российского императора Александра I.

3. В 1833 году в церковь Архангела Михаила была перенесена гробница князя Давида Ростиславича, найденная в руинах собора Борисоглебского монастыря. Ее судьба после закрытия монастыря неизвестна.

4. После революции храм был закрыт. Во время Великой Отечественной войны храм удивительным образом почти не пострадал, но все же нуждался в серьезной реставрации, которую и провели в 1963-м году по проекту архитектора Барановского.

5. Среди столиц русских княжеств в конце XII века Смоленск занимал по масштабу строительных работ первое место. Раскопками открыто не менее полутора десятков памятников, от которых сохранились либо нижние части стен, либо одни фундаменты. Не менее чем на половину высоты уцелели только три памятника смоленского зодчества: помимо Свирской, это более ранние церкви Петропавловская и Богословская.

Неизвестную страницу древнерусского зодчества — формирование в Полоцке и Смоленске своеобразного аналога западноевропейской готики, позволили восстановить исследования Н.Н. Воронина, проведённые в послевоенное время. Оказывается, смоленские зодчие строили столпообразного храма и в других землях — в Новгороде, Пскове и, вероятно, в Рязани. В самом же Смоленске каменное строительство прервалось страшным мором 1230-х годов, за которым последовало татаро-монгольское нашествие. Не исключено, что если бы развитие «высотной» архитектуры не было прервано ордынским вторжением, то Русь узнала бы нечто родственное готике.

6. Через проездные ворота в колокольне входим на территорию храма.

7. Кирпичные стены колокольни побелены. Ее ярусная композиция слагается из четверика с арочным проездом и двух восьмериков, почти равных по ширине.

8. Завершается колокольня легким восьмигранным барабаном с луковичной главкой, декорирована пилястрами и неширокими межъярусными поясами. Над арками звона выложены бровки.

9.

10. Стены церкви сложены из плинфы — широкого плоского кирпича. Встречается лекальная плинфа для декоративных элементов, и трапециевидная в оконных откосах. Фасады оштукатурены. Части здания, сложенные из кирпича в начале XVIII века, были побелены по тонкой известковой обмазке. Домонгольская часть здания сохранилась на высоту до сводов.

11. Храм представляет собой вытянутую вверх башню с тремя притворами — с севера, запада и юга, и апсидой с восточной стороны. Благодаря этому здание в горизонтальной плоскости образует крест. Храм имеет большие размеры: его ширина 28 метров, длина 28,6 метра, высота 38,5 метра. Чрезвычайно большая высота основного объема подчеркнута массивными притворами и центральной апсидой. Динамика постройки усилена сложнопрофилированными пучковыми пилястрами.

12. Идея столпообразного храма с подчеркнутой вертикальностью композиции выражена в этом исключительном памятнике предельно ярко.

13.

14.

15. Отличительная черта этой церкви — прямоугольные боковые апсиды. Центрическая ступенчатая композиция храма получила распространение в других местных школах зодчества Древней Руси. Свирская церковь перекликается с Пятницкими церквями в Чернигове и Новгороде. Это одно из лучших произведений новаторского архитектурного направления конца ХII века, которое характеризуется стремлением к вертикальному динамизму сооружений. С западной стороны фасад воспринимается как главный.

Архангельская (Свирская) церковь. Вид с запада

16.

17.

18. На фасадах выступающие ряды чередуются с заглубленными.

19. Фасады храма имели трехлопастные завершения. Видимо, такими же были грани квадратного постамента главы. Во внешнем убранстве были использованы аркатурные пояски, уступчатые арочные нишки разных размеров, рельефные кресты, бровки над оконными и дверными проемами. Особую выразительность зданию придают пучковые лопатки с полуколонкой посeредине.

Архангельская (Свирская) церковь. Вид с юга

20.

21.

22. В 1963 году при устройстве кровель храма (проект П.Д. Барановского) были удалены некоторые архитектурные детали XIX века.

23. По проекту реставраторов С. С. Подъяпольского и Т.Е. Каменевой в 1976-1982 годах была проведена реставрация фасадов, с восстановлением некоторых архитектурных форм XII века (узкие высокие окна храма, окна барабана, киот над южным порталом) и реставрацией отдельных деталей XVIII века (восьмигранные окна на южном и северном фасадах, карнизы).

24. В 1985 году была закончена реставрация фасадов древнего храма, дошедшего до нашего времени в редакции середины XIX столетия.

25.

26. В основу проведённых работ был положен принцип фрагментарной реставрации с восстановлением точно документированных элементов декора XII века при сохранении поздних наслоений.

27.

28.

29. Вертикальные пропорции внутреннего пространства храма ещё более захватывают своей устремлённостью ввысь. Пение хора тоже возносится вверх.

30. Купол поддерживают массивные колонны, соединенные вверху арками. Свет в храм проникает через окна купола и через два ряда пробитых в стенах окон позднейшего устройства. Такое рассеянное освещение вместе с массивностью колонн, толщиною стен и древностью храма, создёт особое благоговейное настроение уже при самом входе в храм.

31. Алтарь состоит из трёх отделений: посередине — главный престол во имя Архангела Михаила, справа устроен престол во имя Алексия Божия человека, слева придел во имя Александра Невского. Для переходов из одного отделения в другое оставлены в толстых простенках с той и другой стороны главного престола высокие узкие отверстия.

32. В 1990 году храм передан Смоленской и Вяземской епархии. Богослужение возобновлено в 1991 году. Начата реставрация интерьера, который, согласно проекту, обретёт облик интерьера XII века. Белокаменный резной иконостас и престол храма освящён в 1999 году.

33. Из домонгольских храмов Свирская церковь — единственная дошедшая до наших дней церковь башенного типа.

Архангельская (Свирская) церковь: 1. Реконструкция Н.И. Брунова. 2. Реконструкция П.Д. Барановского. 3. Реконструкция С.С. Подъяпольского. (Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Смоленское зодчество, стр. 166, 167, 186.)

Обмерный план. (Воронин Н.Н., Раппопорт П.А. Смоленское зодчество, стр. 168.)

Источник информации

На окраине старого Смоленска, там, где Большая Краснофлотская улица делает поворот от Днепра, высится очень необычная постройка. Сложенное из плинфы (широкий плоский кирпич) розовое здание ступенями возносится к небу на весьма большую высоту. Это типичный представитель полоцко-смоленской школы домонгольской архитектуры и, в каком-то отношении, ее первый представитель, храм Михаила Архангела, иначе называемый Свирской церковью.

Примечание от “Неофициальной Истории”:

Для всестороннего понимания темы храмовых построек вообще и моей точки зрения по ним, в частности, прежде чем читать данную статью, предлагаю к ознакомлению другую статью: «Что же не так с нашими храмами? Ответ найден», а уже после её прочтения, вернуться к этой статье.

О церкви еще в древности говорили, что «такой больше нет» и которая стала образцом для двух поколений смоленских зодчих. И действительно, для того времени храм был совсем уж необычайным. Четырехстолпный храм, симметрично окруженный тремя притворами и апсидамой с четвертой стороны, ступенчато поднимался вверх на 35 метров. Это совсем не в традициях классической древнерусской архитектуры того времени. Что-то похожее к тому времени было, пожалуй, только в Полоцке — в Спасском соборе Евфросиньевского монастыря.

Неудивительно, что здание считалось чудом — слишком далеко ушли смоленские зодчие от византийских канонов, слишком непохоже это было на крестово-купольный храм, при том, что планировка основного объема: четыре столба, три нефа, три апсиды – все оставалось прежним. Но вот три притвора добавляли храму и схожесть с самыми первыми христианскими храмами – форму креста (о чем, впрочем, древнерусские зодчие вряд ли знали).

Храм имеет большие размеры: ширина — 28 метров, длина — 28,6 метра, высота — 38,5 метра.

Церковь Михаила Архангела (Свирская) — каменный столпообразный храм XII века в честь Архангела Михаила

Этот шедевр архитектуры был построен между 1180 и 1197 годами (по современному летосчислению) по заказу весьма деятельного смоленского князя Давида Ростиславича, упоминавшегося даже в «Слове о полку Игореве». В 14 лет он уже успел прогневить новгородцев в качестве князя и те прогнали его. Княжил в Витебске, сажал на великий престол в Киеве своего брата Рюрика Ростиславича, рубился с Андреем Боголюбским. В общем, творческая и неуемная натура, князь, видимо, потребовал себе, получив смоленский престол, храм, не похожий ни на что.

Не удивительно, что источники не дают нам даты постройки и вообще упоминания о постройке. Собственно говоря, первое упоминание о храме в летописи (в одной из древнейших — Ипатьевской) относится к смерти Давида Ростиславича:

«Сам бо (князь) сяков обычай имееть — по вся дни ходя ко церкви святаго архистратига божия Михаила, юже бе сам создал во княженьи своем, такое же несть в полунощной стране, и всим приходящим к ней дивитися изрядней красотеея, иконы златом и сребром, и жемчюгом, и камением драгим украшены, и всею благодатью исполнена».

Церковь входила в архитектурный комплекс загородного княжеского двора. Это, кстати, дает представление о масштабах XII века — от Свирской церкви до Смоленского кремля можно дойти пешком за 20 минут. Летопись сообщает о её богатом внутреннем убранстве:

«всим приходящим к ней дивитися изрядной красоте ея, иконы златом и сребром, и жемчугом, и камением драгим украшены, и всею благодатью исполнена».

Скорее всего, в древности храм носил посвящение празднику Чуда Архангела Михаила в Хонех – когда Архангел Михаил спас храм своего имени во фригийском городе Колоссы от потока вод бурных рек, направленных на него завистниками-язычниками. По преданию, Архангел ударил жезлом в гору и сотворил в ней расщелину, куда ушла вода. Город с тех пор стал называться Хоны («расщелина»).

Много позже церковь была освящена в честь самого Архангела. Название «Свирская» у храма тоже появилось в поздние времена, когда в честь Александра I был обустроен придел святого Александра Свирского.

В 1611 году, после захвата Смоленска поляками, храм был переоборудован в костел. Дальнейшая судьба храма остается неясной. Храм был возвращен Православной церкви и восстановлен для православного богослужения только в начале XVIII века.

Во второй половине XVIII века старостой храма был назначен купец Василий Григорьевич Хлебников. При Хлебникове, по благословению епископа Парфения, в 1775—1785 годах были построены каменные: колокольня, ограда и в юго-западном углу церковного участка, одноэтажный дом. В последнем, на средства Хлебникова, обучались бедные и бесприютные мальчики.

1890—1895 год. Автор:Н.Ф. Исерсон.

В 1833 году в церковь Архангела Михаила была перенесена гробница князя Давида Ростиславича, найденная в руинах собора Борисоглебского монастыря. Ее судьба после закрытия монастыря неизвестна.

В конце XIX века внутри имелось четыре престола: главный — в честь Архангела Михаила; придельные: во имя Алексия, человека Божия, благоверного князя Александра Невского (переименованный в память императора Александра I из придела преподобного Александра Свирского) и мучеников Бориса и Глеба. Ежегодно 24 июля к месту убиения князя Глеба (на Смядынь) совершался крестный ход.

Современное состояние

Церковь Архангела Михаила 1960 – 1962, Ленинский район (Смоленск), Россия

После революции храм был закрыт, в 60—80-е годы ХХ века прошла капитальная реставрация, в результате которой церковь приобрела вид, близкий к тому, который имела в XVI веке. Сначала храмом, в 1963 году, занимался величайший реставратор древней архитектуры Петр Барановский. Он обустроил кровли храма и убрал надстройки XIX века.

По проекту С. С. Подъяпольского и Т. Е. Каменевой в 1976—1982 годах была проведена реставрация фасадов, с восстановлением некоторых архитектурных форм XII века (узкие высокие окна храма, окна барабана, киот над южным порталом и др.) и реставрацией отдельных деталей XVIII века (восьмигранные окна на южном и северном фасадах, карнизы и др.). К сожалению, в церкви почти не осталось фресок.

С 1990-х годов храм постепенно возвращается к первоначальному облику XII века, тогда же там открылось богослужение.