Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

ЕГЭ. Культура. Архитектура.

Софийский собор в Новгороде.

10 вопросов – 10 ответов

Софийский собор в Новгороде — один из наиболее выдающихся памятников древнерусского зодчества, имеющий мировое значение.

10 вопросов и ответов по архитектурному памятнику, которые помогут при подготовке к урокам и ЕГЭ по истории.

|

Вопросы |

Ответы |

|

1.Где находится? |

Новгород. |

|

2. Автор? |

Киевские мастера, первое каменное сооружение в Новгороде. |

|

3.Век и дата постройки? |

11 век, 1045-1050. |

|

4.При каком правителе? Годы его правления . |

При Ярославе Мудром ( 1019-1054) |

|

5.В честь ( или память) о каком событии? |

Храм святой Софии — главное сооружение города. Уходя на борьбу с врагами, новгородцы клялись «постоять и умереть за Святую Софию». |

|

6.Особенности сооружения? |

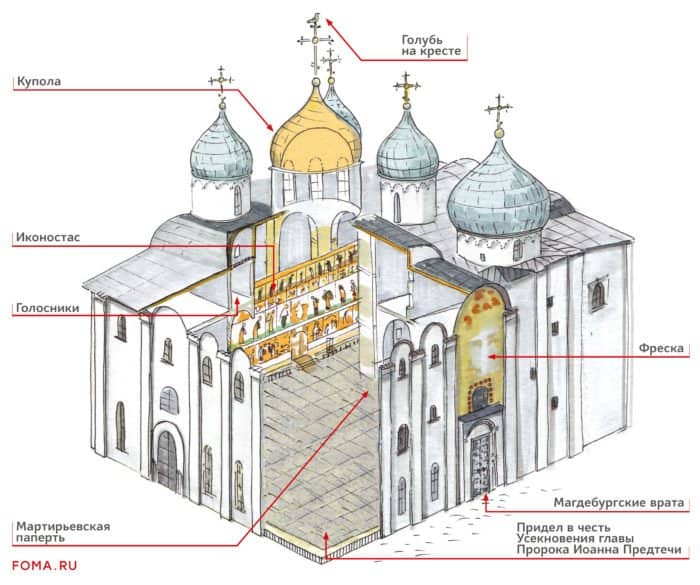

У данного храма был предшественник — деревянный храм Святой Софии, поостренный в 989 г. Затем чуть севернее его воздвигли уже каменный храм. Этот крестово-купольный храм, построенный в византийском стиле, был достаточно большим по меркам того времени: ширина 24.8м., длина 27м., а высота – 38м. Три апсиды: посередине — пятигранная, по сторонам — полукруглые, венчает храм 6 глав. |

|

7.Внутреннее оформление? |

Росписи храма относятся к 19 веку. Ранние не сохранились. В храме три иконостаса. Среди икон особо выделяется икона Божьей Матери «Знамение», Тихвинская икона Богородицы (16 век). |

|

8.Судьба памятника? |

Храм много раз реставрировался. В 1408 г. измены были формы куполов — они стали похожи на древнерусские шлемы. В 17 веке появились большие окна и порталы. В 1929году храм был закрыт для богослужений, в нём помещался антирелигиозный музей. Во время оккупации Новгорода немецко-фашистскими войсками храм был повреждён и разграблен, после войны — полностью восстановлен и стал отделом Новгородского музея-заповедника. В 1991 он был передан РПЦ и 16 августа 1991 освящён лично патриархом Алексием II. В 2005—2007 произведена реставрация куполов собора. |

|

9.Проводится ли сегодня богослужения? |

Да |

|

10.Совремнное состояние? |

Отличное |

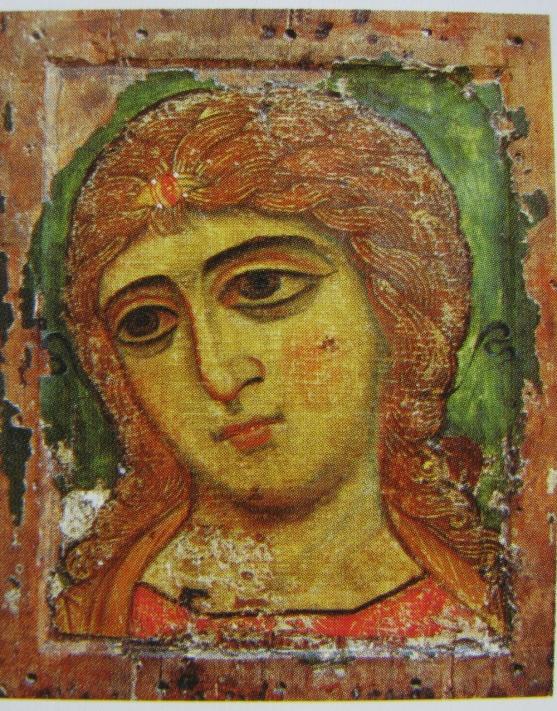

Икона Божьей Матери «Знамение»

Икона Божьей Матери «Тихвинская»

Реконструкция древнего деревянного храма Святой Софии.

Монета из серии «Древние города России» — Великий Новгород. В центре диска — изображение Софийского собора

Софийский собор на 5-рублёвой купюре России

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Всего: 30 1–20 | 21–30

Добавить в вариант

Какой памятник русского зодчества был сооружён раньше других?

1) Успенский собор Московского Кремля

2) собор Василия Блаженного в Москве

3) Софийский собор в Новгороде

4) Успенский собор во Владимире

Какой из памятников зодчества был сооружён раньше других?

1) собор Василия Блаженного в Москве

2) Успенский собор Московского Кремля

3) Софийский собор в Киеве

4) Дмитриевский собор во Владимире

Задания Д1 № 61

Расположите в хронологической последовательности создания следующие памятники зодчества. Запишите цифры, которыми обозначены памятники, в правильной последовательности в ответ.

1) Зимний дворец в Санкт-Петербурге

2) Успенский собор во Владимире

3) церковь Вознесения в Коломенском

4) Софийский собор в Киеве

5) храм Василия Блаженного в Москве

Задания Д1 № 316

Расположите в хронологической последовательности создания следующие памятники зодчества. Запишите цифры, которыми обозначены памятники, в правильной последовательности в ответ.

1) Зимний дворец в Санкт-Петербурге

2) Успенский собор во Владимире

3) Новодевичий монастырь в Москве

4) Софийский собор в Киеве

5) храм Василия Блаженного в Москве

Что из перечисленного было одним из результатов княжения Ярослава Мудрого?

1) появление письменности на Руси

2) разгром Хазарии

3) постройка Софийского собора в Киеве

4) постройка Успенского собора во Владимире

В честь победы над печенегами Ярослав Мудрый повелел построить

1) церковь Покрова на Нерли

2) Софийский собор в Киеве

3) Успенский собор во Владимире

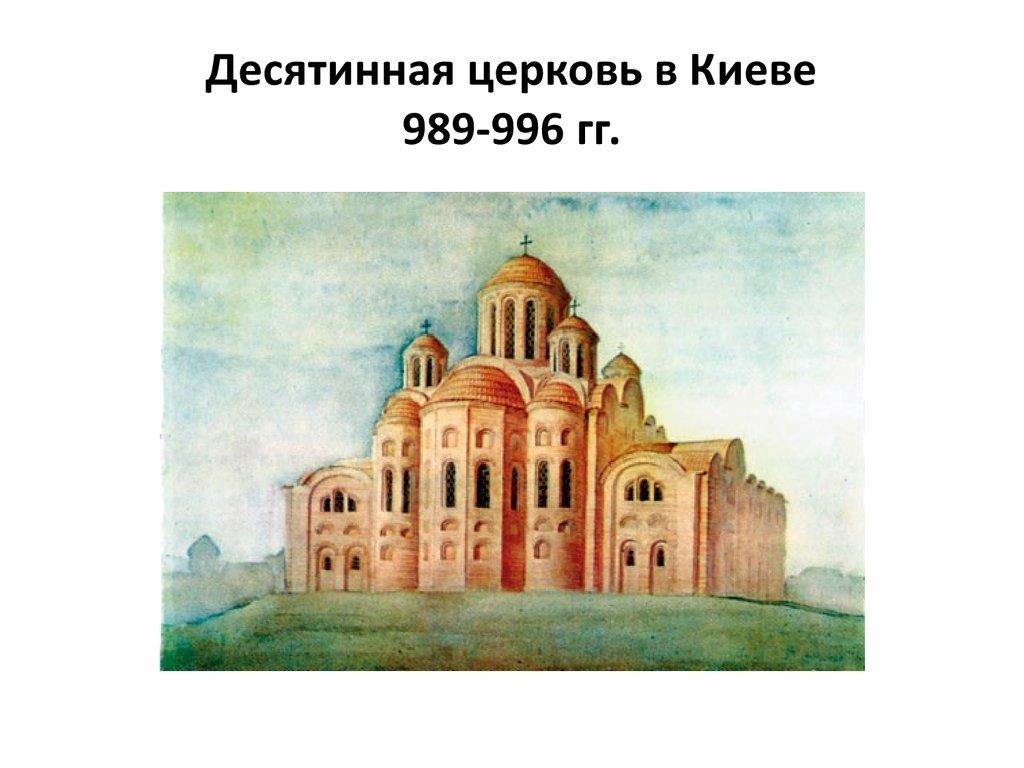

4) Десятинную церковь в Киеве

Какой из названных памятников древнерусского зодчества был создан во время княжения Ярослава Мудрого?

1) Софийский собор в Киеве

2) Успенский собор во Владимире

3) Грановитая палата в Москве

4) храм Покрова на Нерли

Установите соответствие между памятниками архитектуры и их характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

А) Верхние торговые ряды в Москве

Б) Шуховская башня в Москве

В) Успенский собор Московского кремля

Г) Софийский собор в Новгороде

ХАРАКТЕРИСТИКА

1) Современником постройки был Ярослав Мудрый.

2) Здание было выстроено под руководством итальянского

архитектора.

3) Здание выстроено в стиле классицизма.

4) Создание относится к 1920-м гг.

5) Особенностью здания является устроенная на металлическом каркасе стеклянная крыша.

6) Памятник архитектуры был утерян в результате монголо-татарского нашествия XIII в.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Какой из названных памятников древнерусского зодчества был создан во время княжения Ярослава Мудрого?

1) Грановитая палата в Москве

2) Успенский собор во Владимире

3) Софийский собор в Киеве

4) храм Покрова на Нерли

Задания Д1 № 763

Какое из указанных событий произошло в XV в.?

1) начало книгопечатания на Руси

2) строительство Софийского собора в Новгороде

3) «стояние» на реке Угре

4) принятие Соборного Уложения

Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите князя, о котором идёт речь.

«…затратил большие средства на украшение своей столицы, взяв за образец столицу Византии Царьград. В Киеве… строятся Золотые Ворота, грандиозный Софийский собор… При нём переписывались многие книги, много переводилось с греческого языка на русский… киевский князь, с которым стремились породниться королевские дома Франции, Венгрии, Норвегии…»

1) Ярослав Мудрый

2) Андрей Боголюбский

3) Дмитрий Донской

4) Святослав Игоревич

Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите князя, о котором идёт речь.

«…затратил большие средства на украшение своей столицы, взяв за образец столицу Византии Царьград. В Киеве… строятся Золотые Ворота, грандиозный Софийский собор… При нём переписывались многие книги, много переводилось с греческого языка на русский… киевский князь, с которым стремились породниться королевские дома Франции, Венгрии, Норвегии…»

1) Ярослав Мудрый

2) Андрей Боголюбский

3) Дмитрий Донской

4) Святослав Игоревич

Какое из перечисленных событий относится к XVI в.?

1) основание Славяно-греко-латинской академии

2) создание «Домостроя»

3) создание «Задонщины»

4) строительство Софийского собора в Киеве

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ

А) Софийский собор в Киеве

Б) «Юности честное зерцало»

В) «Бурлаки на Волге»

Г) «Доктор Живаго»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Автор данного произведения был вынужден покинуть СССР в 50-егг.

2) Автор данного творения являлся передвижником.

3) Автор данного произведения В Суриков.

4) Данные правила утверждены в XVIIIв.

5) Этот памятник культуры создан в честь победы над внешним врагом.

6) Автору данного творения была присуждена Нобелевская премия.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ

А) «Родина-мать»

Б) памятник Минину и Пожарскому

В) «Царь-пушка»

Г) Софийский собор в Киеве

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Данный памятник находится в знаменитой Брестской крепости.

2) Памятник построен в честь победы над печенегами.

3) Автором данного шедевра является Андрей Чохов.

4) Памятник посвящен освобождению Москвы от поляков в годы Смуты.

5) Автором памятника является известный советский скульптор Е. Вучетич

6) Памятник установлен в Новгороде Великом.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ

А) «Родина-мать»

Б) храм Христа Спасителя

В) церковь Вознесения в Коломенском

Г) Софийский собор в Киеве

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Сейчас в данном здании расположена мусульманская мечеть.

2) Памятник посвящен победе в Отечественной войне 1812 г.

3) Памятник установлен в Волгограде на Мамаевом кургане.

4) Памятник установлен в честь рождения правителя, при котором на Руси началось книгопечатание.

5) Памятник установлен в честь победы над печенегами.

6) Памятник является самым высоким скульптурным творением в современной Российской Федерации.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ

А) Софийский собор в Новгороде

Б) Царь-пушка

В) памятник «Тысячелетие России»

Г) главное здание Московского государственного университета

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Данный памятник культуры находится в Московском Кремле.

2) Данный памятник культуры был создан в начале XX в.

3) Один из авторов проекта — М. О. Микешин.

4) Авторы проекта — Барма и Постник.

5) Данный памятник культуры был создан в годы руководства СССР И. В. Сталина.

6) Данный памятник культуры был создан в XI в.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Задания Д11 № 561

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

| Зодчие | Памятники зодчества | Место постройки |

|---|---|---|

| Аристотель Фиораванти | __________(А) | __________(Б) |

| Доменико Трезини | __________(В) | Санкт-Петербург |

| __________(Г) | Зимний дворец | __________(Д) |

| Барма и Постник | __________(Е) | Москва |

Пропущенные элементы:

1) Киев

2) Петропавловский собор

3) Софийский собор

4) Успенский собор

5) храм Василия Блаженного

6) Архангельский собор

7) Москва

8) Растрелли

9) Санкт-Петербург

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Создание какого памятника зодчества относится к XI в.?

1) Дмитриевского собора во Владимире

2) Благовещенского собора в Москве

3) Софийского собора в Новгороде

4) Церкви Покрова в Филях

Андрей Рублёв создавал фрески

1) Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря

2) Софийского собора в Киеве

3) Успенского собора Московского Кремля

4) храмов Данилова монастыря в Москве

Всего: 30 1–20 | 21–30

Архитектура домонгольской Руси

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

Назовите памятники архитектуры: -

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

Автор материалов — Елена Владимировна Миронова.

На этой странице Вы имеете возможность поработать с изображениями памятников архитектуры Киевской Руси и Руси периода феодальной раздробленности. Эти памятники Вы должны уметь узнавать и соотносить с веком, когда они были построены.

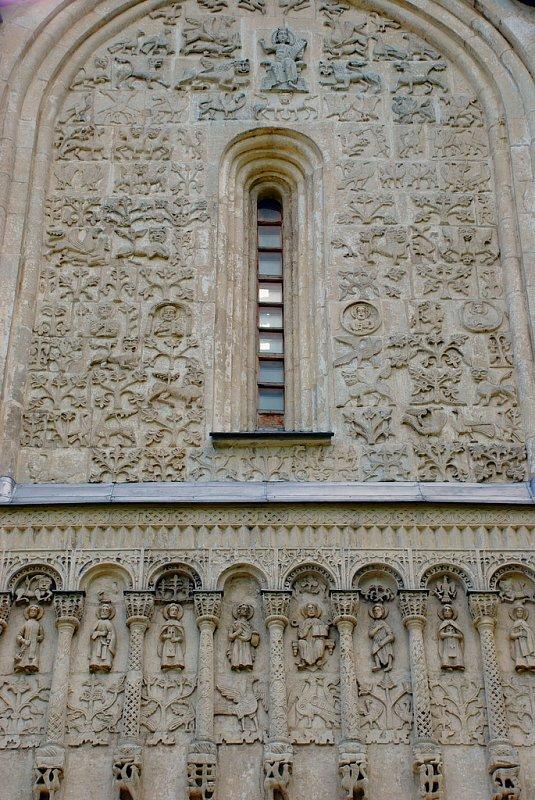

Обратите внимание на различия во внешнем виде церквей, построенных в Новгороде, и соборов и церквей Владимиро-Суздальской земли. Главное отличие – богатство украшений, наличие резьбы по камню. Дело в том, что во Владимиро-Суздальской земле церкви и соборы строились по заказу княжеской власти. Князья стремились возвеличить свое княжество, поэтому они не скупились на украшения. Церкви и соборы Владимиро-Суздальской земли обильно украшены. Новгородские церкви строились на деньги жителей города. Поэтому главная их характеристика – внешняя простота. Надеюсь, что это поможет Вам в работе с заданиями формата ЕГЭ.

Успехов!

Ответьте на вопросы под изображением.

к оглавлению ▴

1

1. Как называется этот храм?

2. При каком правителе был построен этот храм?

3. В каком веке был построен этот храм?

Посмотреть ответ

Ответы: Софийский собор в Киеве,

Ярослав Мудрый,

XI век.

2

1. Как называется этот храм?

2. При каком правителе был построен этот храм?

3. В каком веке был построен этот храм?

Посмотреть ответ

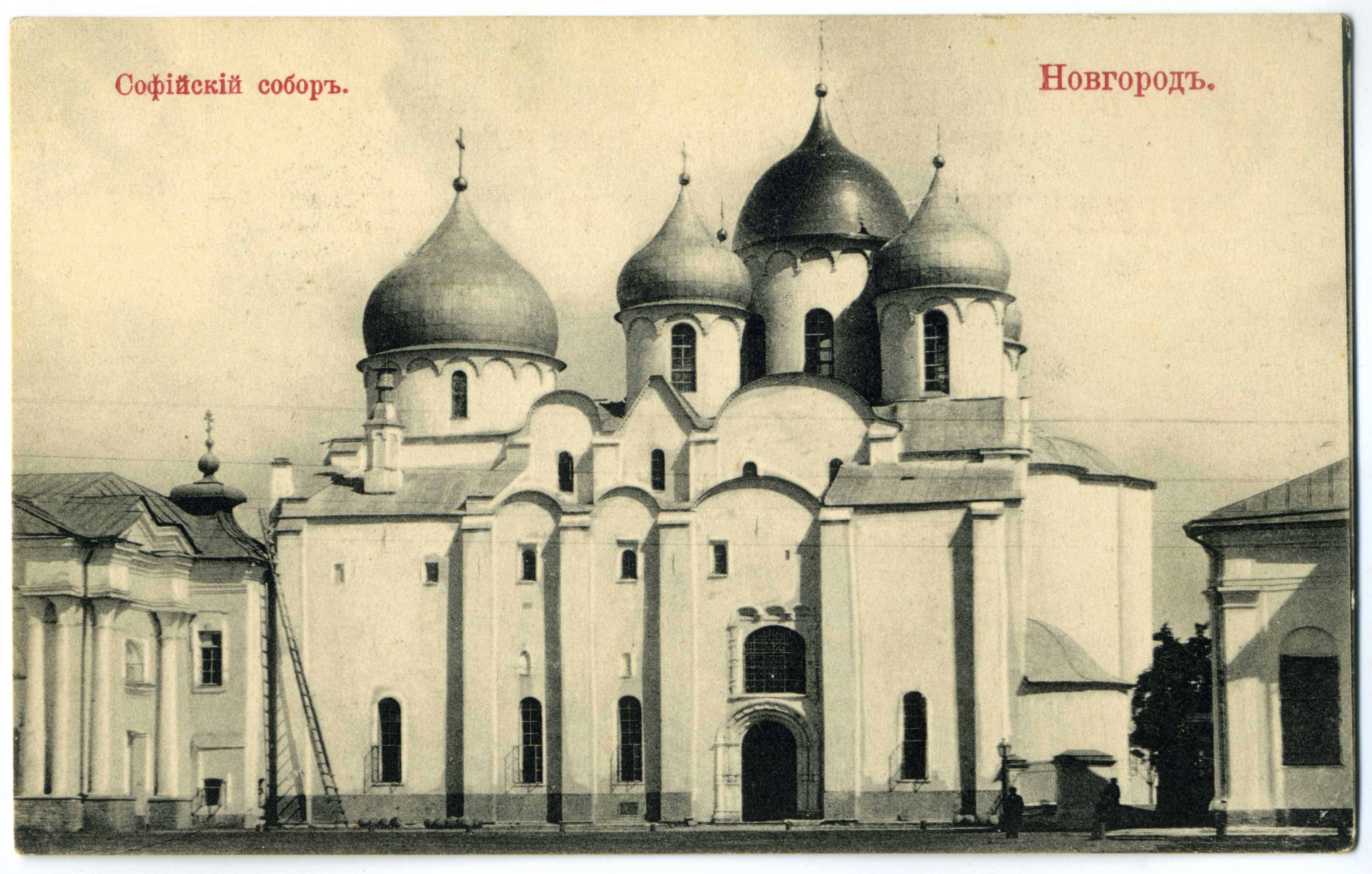

Ответы: Софийский собор в Новгороде,

Ярослав Мудрый,

XI век.

3

1. Как называется этот архитектурный объект?

2. При каком правителе был построен?

3. 2.В каком городе он был построен?

Посмотреть ответ

Ответы: Золотые ворота, Ярослав Мудрый, Киев.

4

1. Как называется этот храм?

2. При каком правителе был построен этот храм?

3. В каком веке был построен этот храм?

Посмотреть ответ

Ответы: Церковь Покрова на Нерли,

Андрей Боголюбский,

XII век.

5

1. Как называется этот храм?

2. При каком правителе был построен этот храм?

3. В каком веке был построен этот храм?

Посмотреть ответ

Ответы: Дмитриевский собор во Владимире,

Всеволод Большое Гнездо,

XII век.

6

1. Как называется этот храм?

2. При каком правителе был построен этот храм?

3. В каком веке был построен этот храм?

Посмотреть ответ

Ответы: Успенский собор во Владимире,

Андрей Боголюбский,

XII век.

7

1. Как называется этот архитектурный объект?

2. При каком правителе был построен?

3. 2.В каком городе он был построен?

Посмотреть ответ

Ответы: Золотые ворота,

Построены при Андрее Боголюбском

во Владимире.

8

1. Как называется этот памятник архитектуры?

2. Где была построена эта церковь?

3. Назовите период истории России, когда была построена эта церковь.

Посмотреть ответ

Ответы: церковь Спаса на Нередице,

построена в Новгороде в период раздробленности.

9

1. Как называется этот памятник архитектуры?

2. Где была построена эта церковь?

3. Назовите период истории России, когда была построена эта церковь.

Посмотреть ответ

Ответы: церковь Параскевы Пятницы.

Построена в Новгороде в период раздробленности.

10

1. Как называется этот памятник архитектуры?

2. Где была построена эта церковь?

3. Назовите период истории России, когда была построена эта церковь.

Посмотреть ответ

Ответы: церковьПетра и Павла на Синичьей горе.

Построена в Новгороде в период раздробленности.

Назовите памятники архитектуры:

1

Посмотреть ответ

Ответ: Собор Святой Софии в Киеве.

2

Посмотреть ответ

Ответ: Собор Святой Софии в Новгороде.

3

Посмотреть ответ

Ответ: Золотые ворота в Киеве.

4

Посмотреть ответ

Ответ: Золотые ворота во Владимире.

5

Посмотреть ответ

Ответ: Дмитриевский собор во Владимире.

6

Посмотреть ответ

Ответ: Успенский собор во Владимире.

7

Посмотреть ответ

Ответ: Церковь Спаса на Нередице (Новгород).

8

Посмотреть ответ

Ответ: Церковь Параскевы Пятницы (Новгород).

9

Посмотреть ответ

Ответ: Церковь Покрова на Нерли.

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими статьями.

Информация на странице «Архитектура домонгольской Руси» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в ВУЗ или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

09.03.2023

Культура Руси 9-13 века

Литература

Основные понятия:

1. Отличительной чертой культуры Киевской Руси был синтез достижений восточного славянства и христианской культуры Византии.

2. Береста — верхний слой коры березы. Берёста — материал для письма.

3. Глаголица и кириллица — древнеславянские азбуки, созданные проповедниками Кириллом и Мефодием в IX-X веках. Различаются начертанием букв.

4. Граффити — сохранившиеся надписи на стенах зданий.

В Новгороде сохранилось 10 граффити XI века. Большое число, около 300 граффити XI—XV веков имеется в соборе св. Софии в Киеве, содержащих как рисунки, так и (чаще) текст. Они повествуют о политических событиях прошлого, упоминают исторические лица. Наиболее ранние надписи дали возможность исследователям уточнить время сооружения собора и выполнения его внутренней отделки.

Большей частью древнерусские граффити — это записи на стенах храмов, поэтому самое частое их содержание — молитвенные просьбы к Богу или святым, но попадаются и шуточные тексты, и записи типа «здесь был такой-то», и народные заклинания. Для Киева, где в отличие от Новгорода нет берестяных грамот, граффити являются одним из основных источников сведений о разговорной речи и свидетельствуют о довольно широком распространении бытовой письменности на Руси.

5. Летопись — запись событий по годам («летам»).

6. Пергамен — особым образом выделанная кожа телят. Также древняя рукопись на таком материале.

|

Жанр |

Наиболее известные произведения |

|

Устное народное творчество (фольклор) |

Былинные циклы о воинах Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче. В былинах Киева воспевается пахарь- земледелец Микула Селянинович; Новгородской земли — Садко — торговый человек, купец — воспевает величие, красоту, и могущество Господина Великого Новгорода |

|

Летопись |

Около 1113 года Нестор «Повесть временных лет»; Псковская, Новгородская, «Ипатьевская», «Лаврентьевская» летописи |

|

Жития святых |

Нестор «Житие Феодосия Печерского», «Чтение о житии и погублении Бориса и Глеба» |

|

Поучение. Хождение |

«Поучение Владимира Мономаха» — наставление потомкам; Даниил Заточник «Слово», «Моление»; XII век — «Хождение игумена Даниила в святые места» |

|

Богослужебные книги |

«Остромирово Евангелие», Мстиславово Евангелие |

|

Правовые акты |

«Русская правда», «Правда Ярославичей», Устав Владимира Мономаха |

|

Переводная литература |

«Повесть о Варлааме и Иоасафе»; «Александрия»; Иосиф Флавий «Повесть о разорении Иерусалима»; византийские хроники |

|

Героический эпос |

Конец XII века «Слово о полку Игореве» |

|

Публицистика |

Илларион «Слово о законе и благодати» |

Живопись

Основные понятия:

1. Иконопись — вид религиозной живописи — писание икон ( «о́браз», «изображение»)

2. Мозаика — изображение или узор, выполненный как правило — на плоскости из разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов.

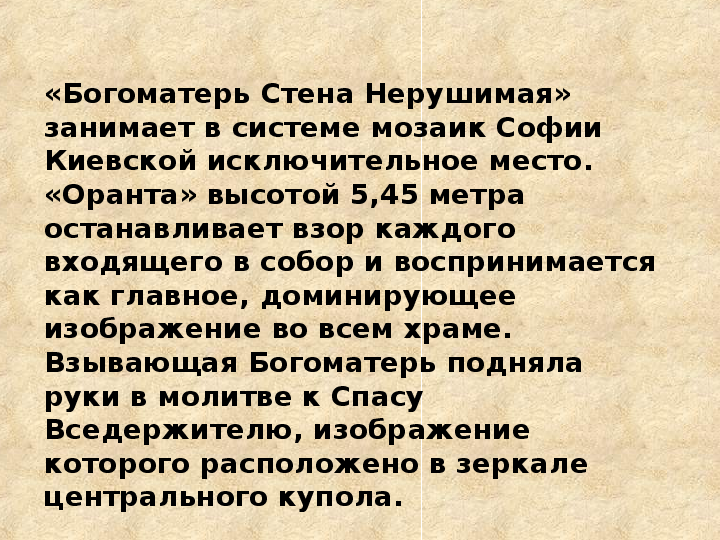

3. Оранта — (от лат. orans — молящийся) — один из основных типов изображения Богоматери, представляющий Её с поднятыми и раскинутыми в стороны руками раскрытыми ладонями наружу, то есть в традиционном жесте заступнической молитвы.

4. Смальта — цветное, непрозрачное (глушёное) стекло, применяемое для изготовления мозаик .

5. Фреска — живопись по сырой штукатурке.

|

иконопись |

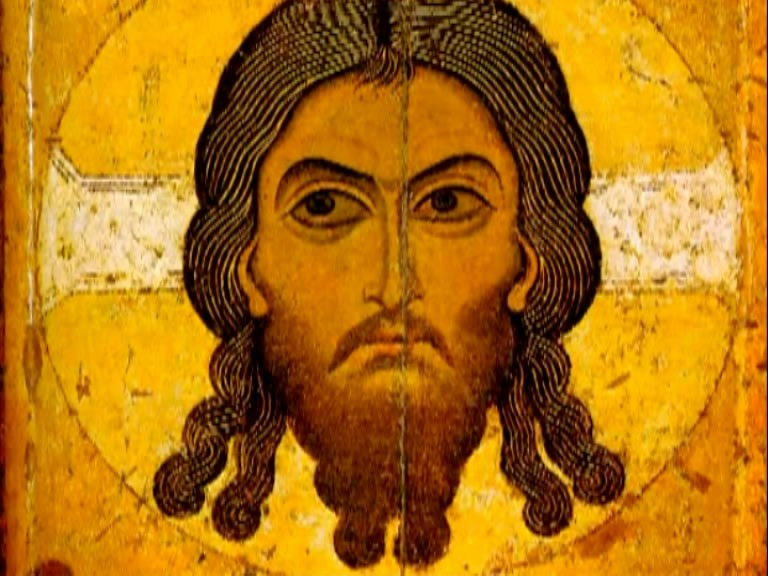

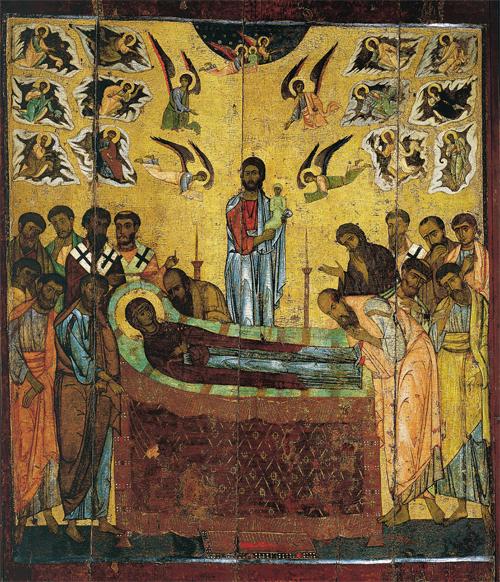

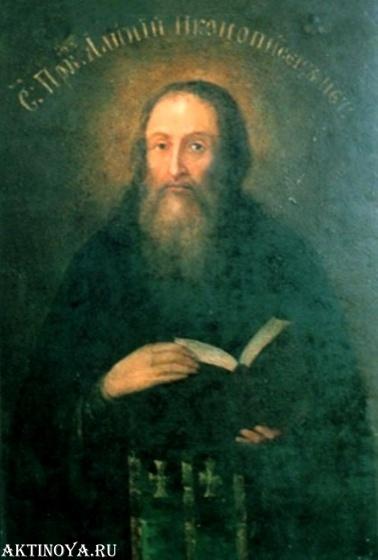

1.Икона Владимирской Божией Матери (по преданию написана евангелистом Лукой) Новгородская школа живописи вторая половина XII века — иконы: 2.»Ангел Златые Власы», 3.»Спас Нерукотворный», 4. «Успение Богородицы» 5.Ярославская школа живописи начало XIII века: «Ярославская Оранта» (Великая Панагия) |

|

мозаика |

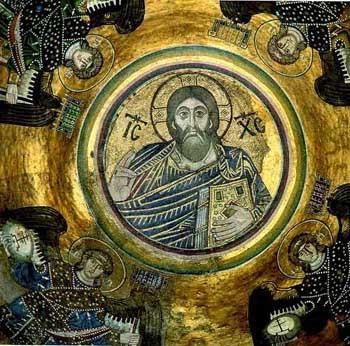

6. Алимпий — мозаика Успенского собора Киево-Печерской лавры; 7. Подкупольное изображение Христа Пантократора в Софийском соборе 8. Богоматерь Оранта в Софийском соборе 9. Апостолов в Софийском соборе |

|

фреска |

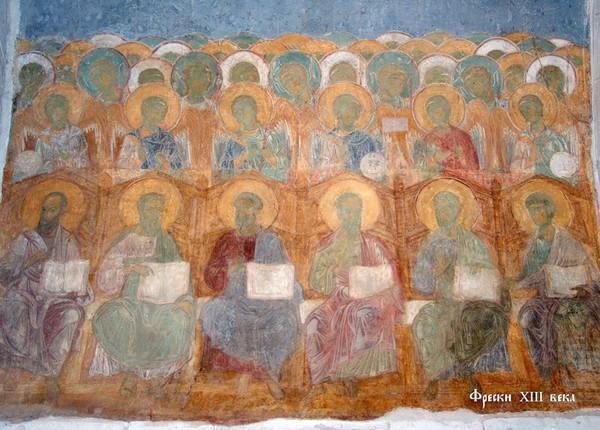

10. Страшный суд в Дмитриевском соборе |

|

|

1. Владимирская икона Божией Матери изображает Богородицу. Она является одной из самых почитаемых реликвий Русской Православной Церкви. |

|

|

2. древнейшая икона Характерной особенностью этой иконографии являются волосы Ангела, выполненные в технике «асиста» сусальным золотом, отчего эта иконография и получила такое название. По каждому волоску Ангела проложена тонкая ниточка золотого листка, отчего его волосы сияют небесным божественным светом, поскольку золото символизирует на иконе неземное, божественное начало. |

|

|

3. Спас Нерукотворный — особый тип изображения Христа, представляющий Его лик на убрусе (плате), или Керамидион от (греч. κεραμιδιών — черепица), представляющий собой Его лик на «чрепии» (глиняной доске или черепице). |

|

|

4. Успение Богородицы — Близился час Успения. Богородица лежала и молилась на одре, которое было украшено красивыми тканями, а вокруг него горело множество свечей. Рядом с ней собрались апостолы. Все ждали, когда же случится Успение Пресвятой Богородицы. Икона эта запечатлела именно этот тревожный час. Вдруг свечи погасли, и комнату озарило ослепляющим светом. Это сам Христос сошел с небес в сопровождении Ангелов и Архангелов и множества других душ. Вот какое имеет икона «Успение Пресвятой Богородицы» значение. Обрадовалась Мария, увидев сына своего живого и невредимого, а затем поднялась с одра и поклонилась ему до самой земли. Согласно древнему преданию, без всякого страдания и боли предала Святая Мария свою душу в руки Иисуса и Господа. Вслед за Божественным светом раздалось в комнате пение, небесные врата открылись и приняли душу Богоматери. |

|

|

5. Ярославская Оранта» (Великая Панагия) — Это один из самых распространенных константинопольских типов. Богоматерь в позе Оранты (молящая, взывающая) изображается в полный рост, с поднятыми вверх и разведенными в стороны руками, без Младенца. Она как бы молит Бога за род человеческий, выступает защитницей и заступницей людей. Классический пример — мозаичная Богоматерь в Софийском соборе Киева. Иногда Орантой называют и Богородицу с Младенцем в медальоне на груди. Например, одна из самых древних икон — Богоматерь Великая Панагия XII века. Правильное название иконы — Великая Панагия (всесвятая). Возможно, она была написана в Киеве знаменитым иконописцем преподобным Алимпием Печерским, умершим в 1114 г. Название «Ярославской» икона получила потому, что была обнаружена в Ярославле, в Спасском монастыре. Как она туда попала — неизвестно. |

|

|

Алимпий — правильнее Алипий (ум. 1114), древнерусский живописец и ювелир, монах Киево Печерского монастыря. В источниках упоминаются ряд икон Алимпия (не сохранились) и его участие в выполнении мозаик Успенского собора |

|

|

Мозаика «Спаса Вседержителя» в зеркале центрального купола Софии Киевской — самый монументальный образ в искусстве Руси XI века. Диаметр медальона, в который он заключен, более четырех метров, расстояние от пола составляет 28,5 метра. «Вседержитель» (греч. «Пантократор» — всевластный) является одним из главных канонических типов изображения Христа, где Он представлен как Царь Небесный и Судия на предстоящем Страшном Суде. |

|

|

|

|

|

Апостолы в Софийском соборе — изображены фигуры двенадцати апостолов |

|

|

«Страшный Суд». В центральном своде под хорами сохранились фигуры 12 апостолов-судей на престолах и ангелы позади них. |

Архитектура

Основные понятия:

1. Плинфа — широкий и плоский обожженный кирпич, ширина которого равна его длине.

2. Владимирская школа — декоративность, монументальность, использование резьбы по камню, основной материал — белый известняк (церковь Покрова на Нерли, Успенский собор во Владимире, Дмитриевский собор во Владимире)

3. Новгородская школа — суровость стиля, минимум украшений, основной материал — кирпич (церковь Спаса на Нередице)

особенности:

1. русское деревянное зодчество

2. однокупольные храмы

3. украшающая резьба по камню

4. крестово-купольные храмы

|

|

Десятинная церковь — первая каменная церковь Киевской Руси. Она была построена на том месте, где, по приказу князя Владимира, языческому богу Перуну были принесены в жертву двое христиан — младенец Иоанн и отец его Федор. Сооружена церковь была древнерусскими и византийскими мастерами в 989-996 гг. в период княжения Владимира Святославовича, который выделил на ее строительство десятую часть княжеских доходов — десятину. Отсюда и возникло название храма. Храм был заложен в честь Успения Божией Матери. |

|

|

Собор Святой Софии (Софийский собор) — храм, построенный в первой половине XI века в центре Киева, согласно летописи, князем Ярославом Мудрым на месте победы в 1037 году над печенегами. |

|

|

Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей в Древнерусском государстве. Одна из важнейших православных святын. Основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием, родом из Любеча, и его учеником Феодосием. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над пещерами, где позже выросли прекрасные каменные храмы, украшенные живописью, кельи, крепостные башни и другие строения. С монастырём связаны имена летописца Нестора (автора «Повести временных лет»), художника Алипия. |

|

|

Золотые Ворота Киева представляют собой крепостную башню с широким (до 7,5 м) проездом. Внутрь проезда выступают мощные пилоны, на которые опирались арки свода. Высота сохранившихся стен достигает 9,5 метров. Ворота были каменными, в силу того, что этому сооружению придавалось особенное значение. Ворота предназначались для церемониального въезда в столицу и располагались в южной части города. Это — главные ворота города, одни из трёх крупных городских ворот, сооружённых при Ярославе Мудром. Со стороны поля перед воротами проходил ров шириной 15 метров и глубиной 8 метров. |

|

|

|

|

|

Собор Святой Софии — главный православный храм Великого Новгорода, созданный в 1045—1050 годах, кафедральный собор Новгородской митрополии. На протяжении столетий — духовный центр Новгородской республики. Это древнейшая церковь на территории России, построенная славянами. |

|

|

Спасо-Преображенский собор — пятиглавый восьмистолпный храм в Чернигове. Старейший сохранившийся памятник древнерусского зодчества. О его бывшем богатом внутреннем убранстве свидетельствуют остатки фресок, резные плиты хоров, пола, колонны. |

|

|

Дмитриевский собор города Владимира (иногда в литературе можно встретить наименование «Дмитровский») — придворный собор, возведённый Всеволодом Большое Гнездо на княжеском дворе и освящённый в честь великомученика Димитрия Солунского. Канонический пример крестово — купольного белокаменного храма владимиро-суздальской архитектурной школы. Знаменит своей белокаменной резьбой. В 1992 году включён в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. |

|

|

|

|

|

Успе́нский собо́р во Влади́мире — выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. Кафедральный храм Владимирской епархии Русской православной церкви; также государственный музей. Исторически, до возвышения Москвы, был главным (кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались на великое княжение владимирские и московские князья. Памятник русского зодчества XII века, послуживший образцом для ряда более поздних соборов, в том числе Успенского собора Московского Кремля. Один из немногих храмов, в котором сохранились подлинные фрески Андрея Рублёва. В 1992 году Успенский собор был включён в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. |

|

|

Золотые ворота — выдающийся памятник древнерусской архитектуры, расположенный в городе Владимире. Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построены в 1164 году при владимирском князе Андрее Боголюбском. Помимо оборонных целей ворота имели также и триумфальный характер. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города. |

|

|

Церковь Покрова на Нерли (Покров на Нерли) — белокаменный храм во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы. |

|

|

Гео́ргиевский собо́р — белокаменный собор, расположенный на территории древнего детинца в городе Юрьеве-Польском Владимирской области. Сооружён в 1230—1234 годах князем Святославом Всеволодовичем. |

|

|

|

|

Це́рковь Спа́са на Нере́дице (Спас на горе́ Нере́дице, Спас-Нере́дица) — храм Преображения Господня, расположенный в 1,5 км к югу от Великого Новгорода на правом берегу бывшего русла Малого Волховца, на небольшой возвышенности рядом с Рюриковым Городищем. |

Приблизительное время чтения: 6 мин.

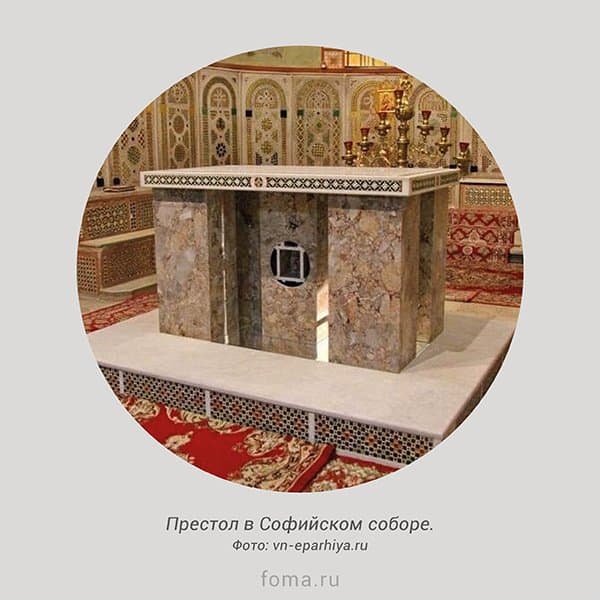

Строительство: 1045-1050

Освящение: 1052 год

Главный престол: в честь Успения Пресвятой Богородицы

Архитектурный стиль: византийский

Адрес: Великий Новгород, Кремль, 11

История

Каменное здание Софийского собора возвели в 1045-1050 году. Инициаторы постройки — князь Ярослав Мудрый и его старший сын Владимир. Они привлекли для строительства греков, к которым позже присоединились киевляне, уже построившие свой храм, и новгородцы. Посвящение храма Святой Софии — Божественной Премудрости (имя София в переводе с древнегреческого означает «мудрость») — стало продолжением древней традиции, начатой еще ветхозаветным царем Соломоном, построившим храм в честь Премудрости Всевышнего Творца.

В 1929 году храм закрыли и превратили в музей атеизма. В 1991 году Софию Новгородскую передали Русской Православной Церкви. Собор несколько раз реставрировался, но капитальных перестроек не было — он в основном сохранил архитектурные формы XI века.

Как устроен Собор Святой Софии

Мартирьевская паперть

В Софии есть уникальный участок, по которому можно проследить строительную историю храма — Мартирьевская паперть с древним некрополем, настенными росписями и граффити.

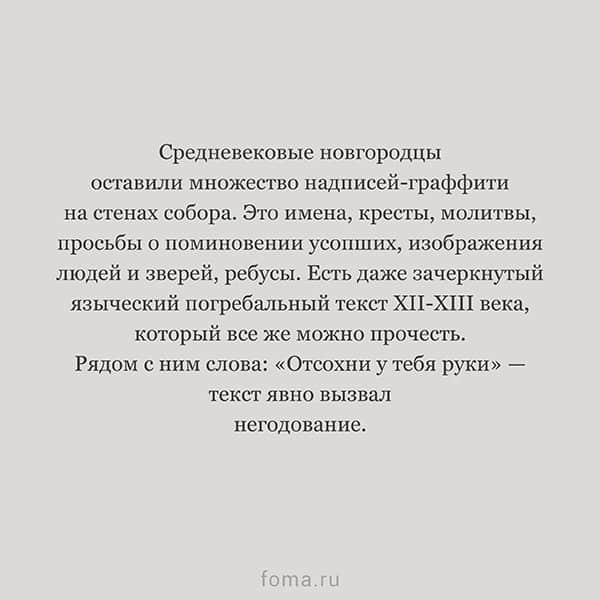

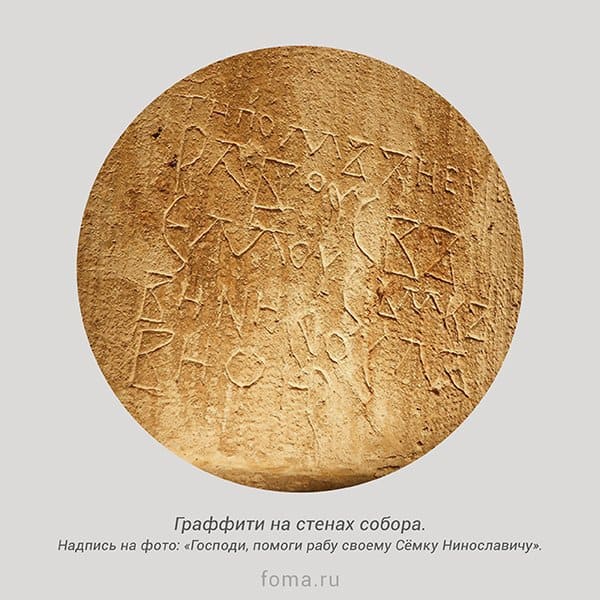

Средневековые новгородцы оставили множество надписей-граффити на стенах собора. Это имена, кресты, молитвы, просьбы о поминовении усопших, изображения людей и зверей, ребусы. Есть даже зачеркнутый языческий погребальный текст XII-XIII века, который все же можно прочесть. Рядом с ним слова: «Отсохни у тебя руки» — текст явно вызвал негодование.

Уровень пола здесь оставлен на отметке XII века. Здесь же есть изображение XI века святых равноапостольных Константина и Елены. Это единственная сохранившаяся храмовая роспись XI века в России. В паперти находится основная часть древних архиерейских и княжеских захоронений.

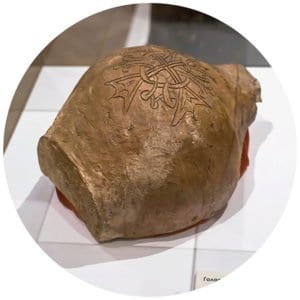

Голосники

В стены и своды собора вмонтированы глиняные горшки-голосники для лучшей акустики. Они облегчают верхние части конструкций и поглощают эхо. После войны, когда в соборе работал музей, здесь устраивали музыкальные концерты.

Иконостас

Большой (Успенский) иконостас Софийского собора начал формироваться в XI веке. Постепенно из низкой преграды он превратился в высокий иконостас с пятью ярусами. Из его четырёх первых икон сохранилось одна — апостолов Петра и Павла (XI век), которая находится в Новгородском музее. Центральные пять икон второго ряда Успенского иконостаса написаны в XV веке, к тому же столетию относится и самая древняя икона нижнего ряда — храмовый образ Святой Софии Премудрости Божией. На престоле восседает огневидный ангел в царском одеянии — олицетворение Божественной Премудрости. Венчает его Христос, рядом с Софией — Богородица и Иоанн Предтеча.

Купола

Изначально все 6 глав собора имели не луковичную, как сейчас, а шлемовидную форму.

Голубь на кресте

На кресте центрального купола собора сидит свинцовый голубь — символ Святого Духа. Городская легенда говорит о птице, которая окаменела на кресте от ужаса во время погрома Новгорода в 1570 году Иваном Грозным. Во время Великой Отечественной войны крест с голубем сбили во время обстрела. В итоге его как трофей увезли в Мадрид воевавшие на стороне Германии испанцы. В 2004 году в крест вернули в Новгород, а Испания получила его точную копию. Сейчас древний крест стоит внутри собора перед большим иконостасом, а центральный купол Софии венчает новый крест с фигуркой голубя.

Фреска

Изображения на фреске над главным входом в собор: Гостеприимство Авраама — ветхозаветная Троица, София Премудрость Божия на престоле и Спас Нерукотворный.

Магдебургские врата

В Софийский собор ведут три входа. Западный украшают Магдебургские врата — работа немецких литейщиков XII века. Они состоят из 48 бронзовых пластин с сюжетами из Ветхого и Нового Заветов. Открываются они только во время архиерейских богослужений. Врата появились в Новгороде в XV веке, но как именно — неизвестно. Вероятно, их заказчиком был епископ польского города Плоцка Александр, изображённый на вратах. Исследователи считают, что туда врата так и не доехали: их захватили литовцы. В нижней части левой створы врат есть «автопортреты» трёх мастеров-литейщиков: создателей врат Риквина и Вайсмута и местного мастера Авраама, собравшего и дополнившего врата в Новгороде.

Придел в честь Усекновения главы Пророка Иоанна Предтечи

Рака с мощами святителя Иоанна, архиепископа Новгородского у придела Усекновения главы Иоанна Предтечи. Фото Н. Басмановой

Интересные факты:

1.

Нажмите чтобы перевернуть

2.

Нажмите чтобы перевернуть

3.

Нажмите чтобы перевернуть

4.

Нажмите чтобы перевернуть

5.

Нажмите чтобы перевернуть

Святыни

Чудотворная икона Богородицы «Знамение» XII века. Пресвятая Дева изображена с молитвенно воздетыми руками, на её груди медальон с Младенцем Христом. По преданию, молитвы к Её чудотворному образу в 1170 году помогли новгородцам победить войско суздальского князя Андрея Боголюбского, которое было намного больше. С тех пор икона «Знамение» считается покровительницей Великого Новгорода. Святыня установлена в киоте справа перед главным иконостасом. Икона двусторонняя: на её обороте сохранилось изображение двух святых, предположительно апостола Петра и мученицы Наталии. По другой версии это Иоаким и Анна, родители Богородицы.

Икона «Богоматерь Тихвинская» XVI века находится в малом иконостасе придела Рождества Богородицы. Это — один из ранних списков известной чудотворной иконы. Доска иконы сделана из комеля — корневой части дерева, на котором, по преданию, явились Богородица и Николай Чудотворец. В 1617 году икона сопровождала посольство, заключавшее в Столбове мир со шведами.

В Софийском соборе покоятся мощи новгородских святых, среди которых Анна Новгородская, князья Владимир Ярославович, Мстислав Храбрый и брат Александра Невского Фёдор, святители Никита и Иоанн Новгородские.

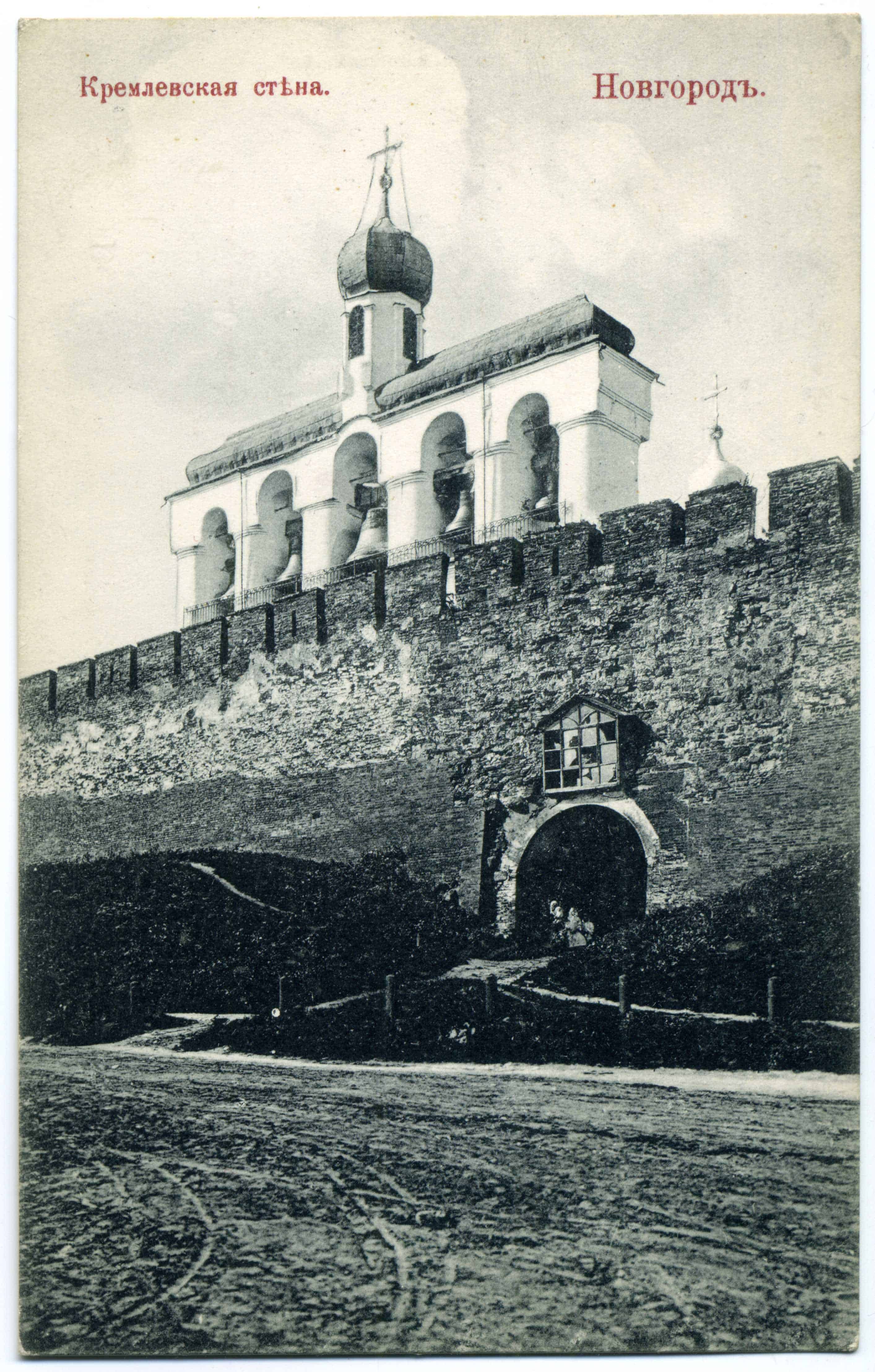

Софийская звонница

Софийская звонница стоит у восточной стены Новгородского кремля, напротив алтарной части Софийского собора. Древние колокола были значительно меньше теперешних (около 15-30 килограмм) и не нуждались в отдельном сооружении для подвески. В Софийском соборе они висели в проёме над южным входом в храм.

В 1342 году для Софии отлили новый колокол, который был намного больше остальных. Для его подвески понадобилось отдельное сооружение, которое построили возле кремлевской стены. Фундамент сохранившегося здания звонницы был заложен в 1455 году после того, как старое вместе с частью стены обрушилось в реку. Его неоднократно перестраивали под новые колокола, которые становились все больше. Собор был одним из немногих храмов города, где работал постоянный штат звонарей. Так возникли династии звонарей и своя традиция звона. Сейчас из 18-ти исторических колоколов Софийского набора 12 находятся в Новгороде.

Великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов, выросший на Новгородской земле, увековечил в своей музыке русский колокольный звон. В Первой сюите для двух фортепиано (часть III, «Слёзы») он передал, хотя и значительно переработав, мелодию средних колоколов старого Софийского звона, и это не единственное его произведение, вдохновлённое колоколами.

Поиски звучания исторического Софийского звона продолжаются. С 1991 года Софийская звонница используется по своему первоначальному назначению, сейчас в её штате трудятся три звонаря. В 2013 году большие колокола звонницы были подняты с постаментов, на которых они простояли почти шестьдесят лет после Великой Отечественной войны. На площадке под звонницей с помощью специальных сооружений подвешены и продолжают звучать три больших колокола – Праздничный, Воскресный и Вседневный благовестник.

Интересный факт: самый большой колокол Софийской звонницы — Праздничный, в 1659 отлил простой псковский кузнец Ермолай Васильев, который никогда не занимался этим ранее. Так получилось, что при литье Ермолай допустил много ошибок: плохо расплавленный металл низкого качества, грубая формовка, разная толщина стенок колокола и так далее. Но колокол звучит до сих пор, а вот его предшественников, отлитых именитыми мастерами, больше нет: один из них разбился, а второй повисел не больше пяти лет и был перелит Ермолаем Васильевым.

Во время антиколокольной кампании конца 1920-х – 1930-х годов оказалось, что Воскресный колокол Софийской звонницы (1839) перелит из безухого колокола, подаренного Иваном Грозным Софийскому собору в 1572 году, то есть является преемником уникального древнего колокола. Это и сохранило ему жизнь.

В декоре Вседневного благовестника Софийской звонницы (1677) навсегда остались следы тонкой работы по металлу его создателей, московских колокольников Василия, Якова и Фёдора Леонтьевых. На орнаменте, изображающем небесные силы, хорошо видны отпечатки пальцев мастеров.

| Читайте также:

Морской собор: что нужно знать о “русской Софии”

Один из самых выдающихся памятников русского зодчества древних веков – Новгородский Софийский собор. На территории Российской Федерации он самый древний. Его возведением занимался сын Ярослава Мудрого (1045-1050 годы). Примечательно, что уже в XII веке, он утрачивает статус княжеского и становится святыней Новгородской области.

Храм не один раз грабили. Первое

разграбление было от лица опричников Ивана Грозного. Они вынесли практически

все, от утвари до колоколов.

В Великую Отечественную войну немцы

вывезли иконостас, деревянные сени (но, позднее реликвии были возвращены).

Содержание

- История основания

- Архитектурные особенности

- Святой героический князь

- Магденбургские врата

- Крест главного купола и легенда о голубе

- Граффити Софийского Собора

- Росписи и иконы

- Некрополь

- Звонница

- Информация для посетителей

- Заключение

История основания

Возвели его из известняковых плит и

ракушечника. До XII века, стены

внутри и снаружи были намного темнее, позднее его оштукатурили.

На протяжении всего периода

существования строение претерпело множество реконструкций. Изначально в храме

были открытые галереи, но из-за холодного климата, их заложили и он приобрел

«строгий» вид. «Златая» паперть появилась позже. Позолота на главном куполе

появилась только в XV веке.

Построили храм на самом высоком участке

во всем городе. Перед каменным сооружением, на этом же месте стояла деревянная

церковь.

Освящение главного престола произошло в

1052 году, в канун Воздвижения Креста. И сразу же после этого, он становится

основным кафедральным храмом Новгородской епархии.

На базе церкви работала библиотека, велась летопись. Здесь работали иконописцы и златокузнецы. Около храма проводились вече, выборы, отсюда уходили на войну дружины.

Само строительство велось ускоренными

темпами. Все мастера были приглашены из Киева, ведь в Новгороде еще не знали о

каменном строительстве. Поэтому архитектура собора очень напоминает храмы в

Киеве.

Большевики национализируют храм и

открывают в нем антирелигиозный музей. На всеобщее обозрение были выставлены

все ценные вещи, которые были в церкви. Сделали это для того, чтобы показать

«несметные богатства» церковников.

После Второй мировой войны храм

полностью восстановили и отдали под музей-заповедник. В лоно Русской

православной церкви, Софийский собор вернулся только в 1991 году.

Архитектурные особенности

Это пятинефный трехапсидный

десятистолпный храм. Со всех сторон, кроме восточной, к строению примыкают

галереи в два этажа. Маковицы глав имеют форму шлемов, которые носили военные

Древней Руси.

Вместе с галереями, собор вытянут на 34,5 метров, а по ширине составляет 39,3 метра. Высота от самой верхней точки (центральный крест) до уровня пола – 36 метров. Ранее храм был выше на метр.

Толщина стен составляет 1,2 метр.

Скрепляли их известковым раствором, а камни клали неотесанными, выровняли их

только снаружи. Все своды и арки выкладывали кирпичами.

Святой героический князь

На одной из стен храма есть памятная доска. Текст на ней говорит о том, что от храма уходили войска князя Александра Невского. Князь был потомком Рюрика и Мономаха, который сумел разбить шведов на Неве. Свою фамилию он получил из-за победоносного сражения на Неве. Считается, что тевтонских захватчиков (немцев) именно Невский прогнал из большинства российских городов.

Александр после 1251 года стал великим

князем Владимирским. Именно он отверг предложение о переходе в католическую

веру от Папы Римского. Позднее умело вел переговоры с Золотой Ордой. После

смерти канонизирован. Даже Сталин отметил его подвиги, объявив его национальным

героем. По этому случаю даже был учрежден почетный орден имени князя.

Магденбургские врата

Эти врата имеют еще несколько наименований: «Корсунские», «Сигтунские» и «Плоцкие». Расположены врата на западном портале собора. Портал полностью покрыт рельефными изображениями по мотивам из Евангелия. Наносили их западноевропейские мастера. Длительное время (несколько веков) портал являлся торжественным входом.

Ряд историков считают, что рисунки изготовлены в Магдебурге в 1153 году. В Новгород они попали в качестве трофея в 1187 году, после похода в Сигтуну (шведская столица). Через 5 столетий во время оккупации Новгорода, шведский главнокомандующий вспомнил об утраченной реликвии. Но даже у врага не хватило моральных сил снять барельеф с центральных врат собора.

Крест главного купола и легенда о голубе

На вершине купола собора красуется

свинцовый голубь. Относительно птицы есть красивая легенда. Во время подавления

бунта в Новгороде Иваном Грозным, на крест сел голубь. Увидев происходящее,

голубь моментально окаменел, ведь целый месяц по улицам города текли реки крови.

До происходящих событий местному монаху приснился сон, что Богородица пришлет

голубя Новгороду, как символ защиты города – «Сколько будет голубь находиться

на кресте святой Софии, столько город будет в безопасности».

С крестом главного купола связана

другая, реалистичная история. Во время Великой Отечественной войны, крест был

перевезен в Испанию. Почем именно туда? «Голубая дивизия» — испанские

добровольцы, воевавшие за Третий Рейх, после попадания снаряда в центральный

купол, решили спасти реликвию и укрыть ее в своей стране. Свои действия они

мотивировали тем, что святыня не может находиться в России, так как там она

будет осквернена. Вернулась святыня на Родину в 2004 году, но взамен была

передана точная копия.

Граффити Софийского Собора

Покажется совершенно невероятным, что в древние века люди могли заниматься вандализмом. Кто мог допустить, чтобы на стенах святыни появились надписи? Однако в те времена, это было нормальным и лишь подтверждало тот факт, что в стране множество грамотных людей. На церкви найдено несколько надписей, это нацарапанные на стенах молитвы, церковные тексты. Некоторые надписи служили в качестве пометки для тайника церковного служителя. Много автографов на хорах, включая оставленные женской рукой, то есть даже женщины на патриархальной Руси умели читать и писать. А есть трагические истории, зафиксированные на стенах. И самое интересное, что все они находятся в самых неожиданных местах, в поисках граффити можно устроить настоящий квест.

Росписи и иконы

Увы, но внутреннее убранство время не пощадило. Но еще остались реликвии, которые по-настоящему достойны внимания. Прежде всего, это лики Святых Константина и Елены на Мартирьевской паперти. Изображение нанесено в XI веке. Интересный факт, что роспись производилась по сухой штукатурке, что является большой редкостью. Отличительная черта этой техники – кажется, что изображение парит. Считается, что именно эта техника была самой популярной у древнерусских мастеров, которые расписывали деревянные строения.

От алтаря, расписанного в XI веке, осталось только две иконы: «Спас на престоле»

и «Апостолы Петр и Павел».

Историки установили, что окончательно

внутренняя роспись храма была завершена в XII

веке. От этой росписи остались напоминания на простенках барабана. Это

трехметровые фигуры пророков, изображение Деисуса.

Высокий иконостас был расписан в

промежутке XIV-XVI веков.

Пределы церкви посвящены Богородице. В

пределе Рождества Богородицы роспись была создана в XVI

веке, по некоторым данным, автором являлся Миней.

Считается, что икона Премудрости Божией

является чудотворной (главная икона собора), а также «Знамение» и «Тихвинская».

На главной иконе изображен Божий Сын в виде багрового ангела, то есть до

телесного воплощения на земле.

Особо почитаемая среди местного населения икона «Знамение». С ней связана интересная легенда. В 1170 году, во время осады Новгорода, войсками князя Боголюбского, было явное не равенство сил, за счет численного превосходства противника. Считается, что она явилась святителю Иоанну во сне и тогда он совершил обход с иконой по крепостной стене. Когда стрела завоевателей попала в нее, всех противников охватил необъяснимый страх, они бежали и были разбиты. И действительно, на иконе сохранился след от стрелы.

Некрополь

По древней традиции, в храмах обустраивали некрополи. Не стал исключением и Софийский собор. В некрополе нашли свой последний приют епископы и князья. Здесь хранятся мощи 6 святых:

- жены Ярослава Мудрого;

- сына Владимира Ярославовича;

- князя Мстислава;

- князя Федора;

- архиепископа Иоанна;

- епископа Никиты.

Княгиня Ирина в свое время заложила традицию, которую соблюдали длительное время, хотя по происхождению она была шведкой. К концу жизни княгиня покинула светский мир и ушла в монастырь. Она являлась основательницей монастыря в Киеве, попала в Новгород, когда переехала к сыну Владимиру, во время открытия Софийского собора. В монашестве приняла имя – Анна.

Иоанн удостоился звания «святого», так как считается, что именно его молитвы спасли Новгородский город от суздальцев в 1170 году. В 1172 году он во Владимире вел переговоры с Андреем Боголюбским о мировом соглашении.

А епископ Никита заполнился в истории по

следующей легенде. В юношеские годы он стал на греховный путь, забыл о чтении

Ветхого и Нового Завета, перестал возносить Богу молитвы. Позднее он опомнился,

но понял, что разучился читать и ему пришлось заново изучать грамоту.

Звонница

Это отдельное сооружение, появившееся в XV веке. Звонница является самой древней на всей

Руси. На сооружении заметны частые

перестройки, следы от артиллерийских снарядов. Занесена в охранный список

ЮНЕСКО.

На звоннице есть смотровая площадка,

куда можно подняться с апреля по сентябрь.

Звонница является чисто новгородским

изобретением. Представляет собой конструкцию с несколькими колоколами. Когда

звонили все колокола, то звук от них был слышен на 50 км. Повторить такое же

сооружение на протяжении всей истории удалось только 2 раза. Считается, что

именно звук звонницы вдохновлял Рахманинова, который начал использовать

звучание колоколов в академической музыке.

На звоннице был даже так называемый

светский колокол, то есть без креста.

Во время Второй мировой войны колокола

пытались сохранить. Часть была перевезена в Кириллов, часть утонула в реке, а

некоторые были закопаны на берегу Волхов. Все сохранившиеся колокола все равно

сильно пострадали и в них нельзя звонить. Они являются частью экспозиции

Софийской звонницы, Валдайского и Кирилло-Белозерского музеев.

Вокруг одного из колоколов, который не сохранился до наших времен, есть интересная легенда. Во время правления Ивана Грозного, в день, когда он отправился к обедне в Софийский собор, во время перехода по мосту через реку, звонарь стал звонить. Но громких звуков испугалась лошадь и Грозный чуть не упал в реку. После чего он приказал отрубить колоколу уши и оставить только среднее. В итоге «казненный» колокол стали называть «безухий».

Информация для посетителей

Софийский собор расположен на территории комплекса Новгородский Кремль. Двери для посетителей открыты с 8 утра и до 8 вечера. Церковь действующая, поэтому при посещении придется соблюдать правила, то есть женщины должны быть в юбках и с покрытой головой, а мужчинам нельзя входить в шортах.

Доехать до кремля можно общественным

транспортом. До Сенной площади курсируют автобусы №№ 17, 17А, 7, 7А, 26.

Заключение

Софийский собор – бесценный памятник

древнерусского зодчества. По сегодняшний день эти стены хранят множество тайн и

сокровищ. По одной из легенд, Иван Грозный нашел здесь «схоронку» князя

Владимира. При этом он четко указал место, где был обнаружен тайник. В тайниках

собора хранилась даже казна Новгородской республики.

Характеристики Софийского собора в Новгороде

Названия: кафедральный собор Софии Премудрости Божией

Статус: входит в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторические памятники Новгорода и окрестностей»

Координаты: 58.522061 северной широты, 31.276558 восточной долготы

Адрес: Россия, г. Великий Новгород, Новгородский кремль, 11

Дата основания: 1045 год

Архитектурный стиль: византийский

Основатель: князь Владимир Ярославич

Конфессия: православие

Состояние: действующий, музейный комплекс

Официальный сайт: http://sofia-novgorod.cerkov.ru/

Местное время:

Погода:-4 °Cнебольшой снегОщущается как: -10 °C

Давление: 740 мм рт.ст.Влажность: 92%Ветер: 4.58 м/c

История Софийского собора в Новгороде

Строительство храма начали в 1045 году и завершили в 1052 году при освящении в честь мудрой Софии. Он являлся местом зарождения православной культуры у древних народов, включая восточных славян. Место выбрали на берегу Волхова, где стояла деревянная церковь. Ярослав Мудрый поручил своему сыну Владимиру возвести новую святыню из камня. Но князь не дожил до освящения храма, его захоронили в стенах здания.

Храм был первым в городе каменным строением и не раз защищал горожан от нападения врагов. Над его созданием, кроме новгородцев, трудились греки и киевляне. Снаружи и внутри он был светлым, а росписи на стенах появились только в XII веке. Собор наполнили иконами и богатой утварью. Храм просел на 1,5 метра и к нему пристроили «Златую» паперть. При правлении Ивана Грозного из собора вывезли колокола, ценные вещи, ворота.

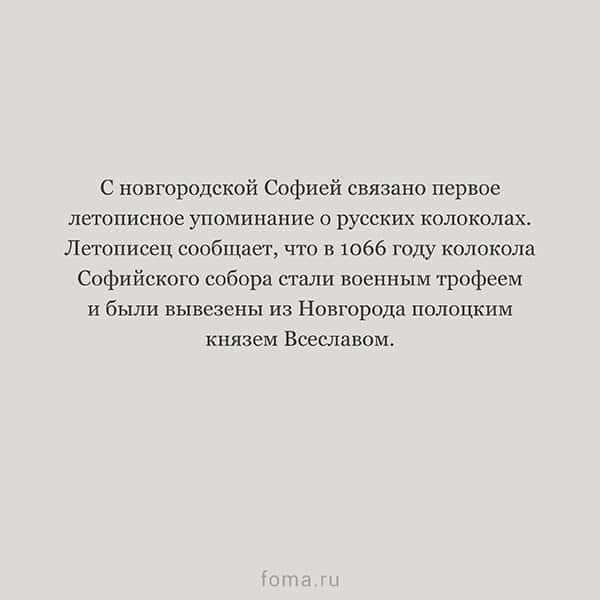

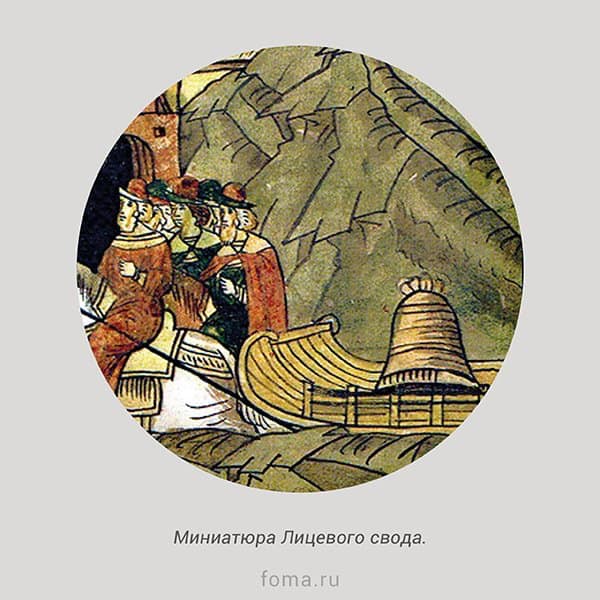

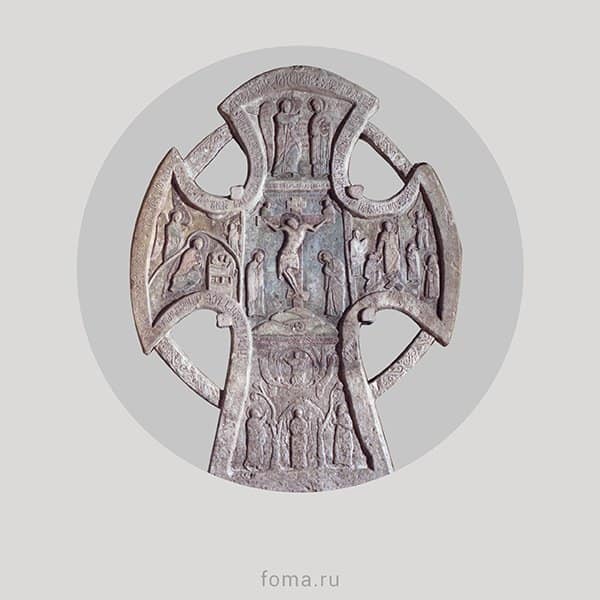

В летописных источниках содержится первое упоминание о колоколах русских церквей. В 1066 году они стали трофеем для полоцких воинов и были вывезены из Новгорода князем Всеславом. В соборе святой Софии сохранился образец русской скульптуры — рельефный Алексеевский крест XIV века, выполненный из камня. В центральной части креста изображены четыре евангельских сюжета, а их заключение в круг является символом спасительной веры.

У восточной стены Новгородского кремля, напротив алтаря собора сегодня стоит звонница. Её постройка связана с увеличением количества и массы колоколов. Изначально они весили не более 30 килограммов и не требовали отдельной подвески. Их крепили в проёме над южным входом в собор. В 1342 году для храма святой Софии отлили массивный колокол, тогда решили построить отдельное сооружение у кремлёвской стены.

Позднее старое здание звонницы обрушилось в реку, в 1455 году начали строительство фундамента новой звонницы. Число колоколов и их масса увеличивались, поэтому архитектура постройки была изменена. В соборе существовал постоянный штат звонарей, который положил начало династии мастеров и созданию особой традиции звона. Из 18 исторических колоколов Софийского храма 12 по-прежнему находятся в городе.

Самый большой Праздничный колокол звонницы отлил кузнец Ермолай Васильев в 1659 году. Он имел существенные недостатки: грубую формовку, недостаточный расплав металла, стенки разной толщины, но, в отличие от предшественников, сохранился. Воскресный колокол 1839 года создания был перелит из Безухого колокола, который даровал Иван Грозный в 1572 году. Это спасло его от антимонопольной кампании 1920—1930 годов.

В начале XX века провели неудачную реставрацию, поэтому фрески XI века выглядят тусклыми. До наступления революции памятник архитектуры закрыли, собор стал музеем атеизма. В военные годы в него не раз попадали снаряды. Икона Дмитрия Солунского пострадала из-за обстрела, в ней засел осколок. Немецкие войска грабили храм и вывезли деревянный резной иконостас и другие барельефы, которые позднее были возвращены.

В храме до 1990-х годов проводили открытые выставки. В 1991 году Софийский собор передали Русской православной церкви. Многие иконы XIV—XVI веков не сохранились. На стенах собора под слоем шпаклёвки были обнаружены записи прихожан, относящиеся к XI—XIII векам. Они сохранили историю города, таинство молитвы. Сохранились и фрагменты мозаики, которые покрывали алтарные столбы и участки пола.

Особенности архитектуры и интерьера Софийского собора в Новгороде

Главный новгородский собор расположен по адресу: Новгородский кремль, 11. Постройка, датированная XI веком, представляет собой грандиозное сооружение. Для возведения храма применяли ту же технику, что и для киевского собора. Для столбов и стен использовали булыжный камень, плинфы с использованием цемента. Арки и своды выложены классической кладкой с утопленным рядом, характерной для храмов Киева и Константинополя.

Лицевая сторона стен создаёт иллюзию регулярной кладки из камня и плинфы. Аспиды возводили из привозной глины светлого, почти белого цвета. Собор имеет квадратную форму с 5 нефами, 3 апсидами, пристроенными позднее двухэтажными крытыми галереями и лестничными башнями. Завершают нефы 5 глав из свинца, напоминающих шлемы русичей. Центральная шестая глава выполнена из золота и возвышается над хорами для знати.

По архитектуре новгородский собор напоминает киевский, но его размеры, арочная система уникальны. Для богослужений к собору был пристроено помещение с алтарем. В нем располагались три часовни, которые позднее были соединены галереями. Для центральной части святыни характерны высокие потолки и кровельные перекрытия. Чтобы постройка была целостной, зодчие наращивали стены, достраивали опорные столбы и аркбутаны.

На потолке и сводах сохранились фрески, на которых изображены сюжеты о сотворении мира. Большая часть старинной росписи на стенах храма была обнаружена при реставрации в XX веке. Первые росписи сводов появились в 1109 году, о чем свидетельствуют летописи. Из них сохранились части фигур апостолов. Украшения интерьера собора святой Софии большей частью относятся к творчеству художников XIX века.

Птица из свинца на главном кресте храма символизирует Святого Духа, стойкость и стабильность Великого Новгорода. По легенде в годы правления Ивана Грозного и разрушения святынь в XVI веке прилетел голубь. Птица села на крест и превратилась в камень. Если она оживёт и слетит с креста, защита города будет снята. Символ увезли в Испанию во время Второй мировой войны, но её вернули в 2004 году после переговоров.

Собор существует почти тысячу лет, за эти годы он претерпел перестройки, реставрации, но по-прежнему поражает своей мощью и целостностью. Софийский храм выполнен в византийском стиле и на плане имеет почти квадратную форму 27×24,8 м. Такое исполнение характерно для строительства церквей XI столетия. Для постройки стен использовали неотёсанный известняк. Для постройки сводов и округлых арок применяли кирпич.

Колокольня при Софийском соборе была выстроена позднее. Начиная с XV века её несколько раз перестраивали. Колокола, которые устанавливали на вершину звонницы, обладали большим весом. Сегодня они установлены перед входом и внутри 5 пролётов постройки, их можно осмотреть и потрогать. Можно купить билет в звонницу и увидеть город как на ладони. Посетителям демонстрируют старинное оружие в башне.

Внутри храма использовали голосники — керамические горшки и сосуды улучшали акустику, исключали эхо. В основном круглые отверстия выводили на внешнюю сторону собора, реже наоборот. Другой функцией голосников является усиление несущей конструкции стен. За счёт пустоты амфор, сосудов и их округлой формы вес купола распределялся равномерно. Так снижалось давление на стены, арки, опорные столбы и фундамент постройки.

На южных стенах галерей собора сохранилась фреска «Константин и Елена» — творение византийских художников второй половины XI века. Её обнаружили под толстым слоем штукатурки при реставрации в XIX веке. На фреске изображены византийский император и его мать в полный рост. Примечательна технология создания изображения: его расписывали по сухой штукатурке.

Исследователи предполагают, что на её месте должна была быть мозаика. А нечёткие линии и бледные краски указывают, что это всего лишь черновик. Возможно, фреска имела календарное значение, так как собор начали возводить в день памяти равноапостольных в 1045 году. Росписи на центральном барабане и коридорах появились в XII веке. Сохранились изображения провидцев, фрагменты фигур Богородицы, Иисуса и Иоанна Крестителя.

Алтарь был украшен мозаикой, демонстрирующей образы святых. Интересно украшение иконостасов новгородского храма. Только две иконы храма датируются XII веком: «Спас на Престоле» и «Апостолы Пётр и Павел». Другие работы появились в Софийском соборе позднее. На центральной стене размещена икона «София, Премудрость Божия», датируемая XV веком. Она выполнена в алых и красных оттенках, как символ жертвы Христа.

Внимание посетителей привлекают кованные ворота на западе святыни. Именно они являлись главным входом в собор на протяжении нескольких веков. Двери из бронзы имеют четыре названия. Из-за места ковки их именуют Магдебургскими, в память о походе на шведский город Сигтуна — Сигтунскими. Два другие названия — Корсунские и Плоцкие — используются реже, по легенде двери были привезены из Корсуни и предназначались для храма в Плоцке.

В Швеции существует альтернативная версия легенды, связанная с кованными воротами. Новгородцы отправились в 1187 году завоёвывать шведскую столицу Сигтуну. В результате завоеваний привезли они на родину трофей — кованные ворота. Как свидетельство ковки немецких мастеров, на воротах сохранились портреты литейщиков. Шведские короли желали вернуть потерю, но их попытки не увенчались успехом, ворота остались в Новгороде.

Магдебургские врата выполнены в 1152—1154 годах в романском стиле. Они состоят из двух створок. Поверхность бронзовых ворот покрыта 48 сюжетами из Ветхого и Нового Заветов. Изображения создавались для католической церкви, на них изображены люди, животные, исторические фигуры. Рукояти дверей повторяют звериные маски с двуглавыми змеями, в пасти которых головы грешников. Они напоминают о Страшном Суде.

Примечательны Васильевские ворота, созданные в 1335—1336 годах. Они выполнены из меди, за счёт соблюдения старинной русской техники золотой наводки выглядят богаче. Их создавали четверо новгородских мастеров специально для собора святой Софии. Сегодня к ним можно прикоснуться в Успенском монастыре. Туда ворота были перевезены при царствовании Ивана Грозного и установлены в южном портале собора.

Реликвии Софийского собора в Новгороде

Перед Успенским иконостасом в дубовом киоте с 1991 года можно увидеть двустороннюю икону Богоматери «Знамение». Этот святой образ самый известный и почитаемый на новгородской земле. Она упоминается ещё в истории Новгорода 1169 года. Тогда жители города противостояли нападению суздальцев. В то время, когда князь Андрей Боголюбский направил войска на Новгород и устроил осаду, архиепископ Иоанн молился о спасении.

После трёх дней чтения молитв владыка услышал глас. Архиепископ вынес образ Пречистой Богородицы на городские стены. Суздальцы открыли огонь, и одна из стрел попала в святой лик. Икона развернулась к горожанам, и новгородцы увидели слёзы Богородицы. Они вдохновились её заступничеством, вышли из стен города и разгромили войска врагов. Икона стала покровительницей Новгорода.

Оборотная сторона иконы написана в XVII веке и представлена двумя изображениями святых. Судя по надписи XVII века, это мученица Наталья (по другой версии Настасья) и апостол Пётр. Некоторые считают, что изображения схожи с родителями Богородицы — Иоакимом и Анной. Их фигуры предстают в молитвенной позе, руки приподняты, а взор устремлён к образу Христа в полукруге. Между ними предусмотрено место для мощей святых.

Ещё одна святыня собора святой Софии — «Богоматерь Тихвинская» установлена на Рождественском иконостасе. Чудотворная икона — ранний список образа, который выполнен в XV веке. Святой лик стал свидетелем заключения мира в 1617 году между Россией и Швецией. Царевна Софья распорядилась спрятать икону в металлический короб — ризу. У Рождественского алтаря можно видеть старинную икону «Спас на престоле».

В храме святой Софии нашли упокоение великие люди прошедших эпох: святая Анна Новгородская и Фёдор, брат Александра Невского. Здесь в саркофаге, выполненном из розовой яшмы, покоится дед Александра Невского князь Мстислав Храбрый. В соборе хранятся мощи новгородских святителей и правителей. Среди них князь Владимир Ярославович, его мать Ирина, архиепископы Иоанн и Никита.

На стенах и уровнях церкви сохранились древние росписи. Эти изображения оставляли священнослужители и посетители Софийского собора. По историческим надписям были восстановлены фрагменты жизни и истории людей во времена Киевской Руси. Автографы посетителей и надписи расположены рядом с фресками, поэтому не бросаются в глаза. Письмена содержат имена учёных, грамотных и известных людей на Руси.

В открытой парадной галерее храма сохранились уникальные надписи. В XI—XIII веках доступ к софийскому хору для обычных людей был закрыт. Его могли посетить члены царских семей, знати и высокопоставленных званий. Они и оставляли граффити на стенах собора. Анализ надписей говорит о глаголической системе письма, которая появилась гораздо раньше, чем кириллица. Граффити свидетельствуют о высоком уровне грамотности людей на Руси.

Режим работы Софийского собора в Новгороде

Оценить строгий классический экстерьер собора в сочетании со священными росписями интерьера можно в любой день недели. Таинственности убранству святыни придают мерцающие свечи. Собор святой Софии можно посетить самостоятельно или воспользоваться услугами экскурсовода. На церковные праздники здесь проводят богослужения и празднества. Место популярно у православных христиан, путешественников и семей с детьми.

Сюда приходят помолиться, посмотреть фрески, резьбу по дереву, иконы, послушать певчих и прикоснуться к мощам святых. Режим работы храма с воскресенья по субботу: 8:00—20:00. Снаружи собор разрешают осматривать по графику с 6:00 до 00:00 часов. Вход организован через северные врата, для посещения звонницы нужно приобрести билет. Из одежды выбирают строгий наряд, женщины надевают длинную юбку и покрывают голову.

Снимать и фотографировать внутри храма запрещено. Добраться сюда можно на поезде из Москвы или экспрессе из Петербурга. Сюда ходят автобусы №7, №17 и №26. Перед поездкой в Новгород следует позаботиться о жилище. Собственной паломнической гостиницы у храма нет, но в 500 м от собора можно найти отель «София», гостиницы и гостевые дома «Волхов», «Круиз», «Добрыня» и «Три кота», всего их около 30.