- Сочинения

- По литературе

- Пушкин

- Описание смиренной, но опрятной обители станционного смотрителя

Описание смиренной, но опрятной обители станционного смотрителя

Обстановка в данной обители достаточно аскетична. Первое, что видит рассказчик – простенькая кровать, пестрая занавеска, цветочные горшки. Они служили символом бережного ухода. Да только вот в ту пору, когда Вырин уже пережил трагедию, цветов уже не было. Это намек на ветхую небрежность.

Следующее, что бросилось в глаза – это картины. На первой из них отец прощается с отпрыском, на второй происходит пиршество и данный сын предается развлечениям, а на третьей уже разорившееся взрослое чадо пасет свиней, чтобы выжить в этом мире, заработать на пропитание. Что же касается четвертого полотна – там парень уже вернулся пред ясные очи родителя. Нетрудно догадаться, что это история о блудном сыне.

Тем не менее, отец изображается радостным. Возможно, таким бы был и герой, если бы отношения с дочерью сложились иначе. Кстати, Самсон не знал, что дочь после его смерти все же воротилась с раскаянием. Это также некий символ.

Автор характеризует жилище как «смиренное и опрятное». Несмотря на то, что персонаж не особо озабочен аккуратностью, женская рука все же чувствуется – растения радуют глаз. Мало того, даже занавеска не серая, а яркая. Этот факт также вносит некую нотку позитива. Чувствуется некая бедность. Неудивительно, ведь на смотрителя обрушивается больше упреков, чем барышей. В свое время уют создавала Дуня. Накрывала на стол, ставила самовар, убиралась. А теперь отец живет «как придется», ему некогда наводить красоту. Да и желания нет.

Ситуация с картинами двояка. С одной стороны, им бы вовсе не нужно было находиться в этом доме. Если рассматривать воспитательный момент, то они могли повлиять на подсознание девочки, и история с полотна повторилась в реальности. С другой стороны, это может быть лишь надумыванием.

Примечательно, что когда рассказчик встретился со смотрителем во второй раз, обитель начала стареть вместе с хозяином. Морщины, усталость, небритость – все это выражалось на портрете самого Вырина. Нет, героя нельзя назвать неряхой. У него просто не было стимулов для того, чтобы следить за собой и жилищем. Зачем, если практически никто не переступает порог его дома, кроме редких, незваных гостей. А ради незваных и прихорашиваться нечего…

2 вариант

Смиренная, но опрятная обитель — так сам рассказчик называет жилище этого самого станционного смотрителя. Там, всё-таки, чувствуется женская рука. Глаз «отдыхает» на комнатных растениях, на пестрой занавеске, которая отделяет кровать от остального помещения. Всё не просто так! Но в то же время люди живут тут скромные, немного бедные. Так и получалось, что смотритель зарабатывает больше попреков, чем денег. Уют создавала дочка смотрителя – Дуня. Она и самовар ставила, и на стол накрывала. Была поразительно красива, но автор уже в первую их встречу, когда девочке было лет четырнадцать, заметил точно, что она кокетлива. Если она не бросит привычки пользоваться своей красотой, то в старшем возрасте у неё могут начаться романы и проблемы. Соответственно, головная боль у её отца.

Так вот, дома у них висели картины на библейский сюжет. Возможно, автор это сам придумал, чтобы привести аналогию с той древней историей, ведь в его повести почти всё так же. Или он боялся, что его обвинят в плагиате… Но нет, он мог бы просто упомянуть эти историю, а тут картины! Про блудного сына. Как он ушел, всё потерял и вернулся.

Думаю, что такие картины не должны были висеть в доме у этого человека. Конечно, они могли быть предостережением, но ведь девочка смотрела на них, росла, даже уже не смотрела, но впитала в себя такую «программу», что надо сбежать, забыть отца, а после вернуться. Но не знала, что может быть уже поздно… Это ведь всё подсознание! Хорошо, что у них не было картины, на которой царь убивает сына, а в данной ситуации – дочь.

Когда Дуня сбежала, то её отец ведь тоже смотрел на эти картины, ждал, наверное. Утешал себя мыслью о том, что она раскается и вернётся. Неужели, она не могла и весточки ему отправить? Записку в два слова, что всё хорошо. Мне кажется, что это влияние таких картин. Ей нужно было объяснить, что вот так поступать нельзя, а то они висели, как руководство к действию.

Думаю, что на второй встрече с рассказчиком обитель его тоже «постарела», как и он сам. В повести особого внимания этому не уделяется, а больше говорится о портрете смотрителя: морщины, усталость, небритость… Если ему не хотелось даже побриться, то будет он за цветами в горшках ухаживать? Точно нет. И мужчины на это внимания не обращают.

В общем, по-моему, картины сыграли неправильную роль. Они должны были предупредить Дуню, а настроили её, наоборот, на сценарий блудного сына. Мне жаль героев очень сильно.

Сочинение Жилище Самсона Вырина

Известно, как важны в литературном произведении психологический портрет героя, пейзаж и прочие различные лирические отступления. Для понимания внутреннего мира персонажа важно также и описание его жилища.

В повести «Станционный смотритель» внешний вид жилища заглавного героя, Самсона Вырина, передано через восприятие автора-рассказчика. Он называет дом смотрителя обителью, что создает ассоциации с уединенной монашеской жизнью, добавляется еще и эпитет «смиренный», то есть кроткий, скромный. Но несмотря на эту уединенную, почти отшельническую жизнь, рассказчик замечает незапущенность, опрятность жилища, поддерживаемую, конечно же, Дуней, прекрасной дочерью смотрителя.

Первое, что замечает герой, это картинки, изображающие центральную библейскую притчу – притчу о блудном сыне. Четыре эпизода: уход сына из дома отца; его пиршества и увеселения; его разорение и работа пастухом; возвращение в родительский дом и раскаяние. Как мы знаем, Дуня тоже покинет отца, а после будет оплакивать его могилу, поэтому неспроста наше внимание обращено на эту художественную деталь. Следующее, что замечает рассказчик, это «горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою», еще раз подчеркивающие аскетизм убранства жилища станционного смотрителя.

Во время второго посещения домика станционного смотрителя, которое произошло через несколько лет, герой обращает внимание на те же детали, что и в прошлый раз, но он находит в них перемену. Хотя все вещи и оставались на прежних местах, но «на окнах уже не было цветов», ощущалась «ветхость и небрежение». Изменения в душе героя, в его обычном порядке жизни сказались и на месте его проживания. Станционный смотритель, с утратой Дуни, не имеет смысла жизни, больше не радуется ей, поэтому символ возобновляющейся жизни – цветы – теперь отсутствует. Теперь в доме не хозяйничает милая Дуняша, украденная коварным гусаром Минским, поэтому дом не чист, не опрятен, и сам Вырин теперь накрывается не одеялом, а тулупом.

Таким образом, описание дома смотрителя, пусть и в нескольких предложениях, но дает нам лучше понять и прочувствовать состояние и положение героя и даже предугадать сюжет.

6 класс

Также читают:

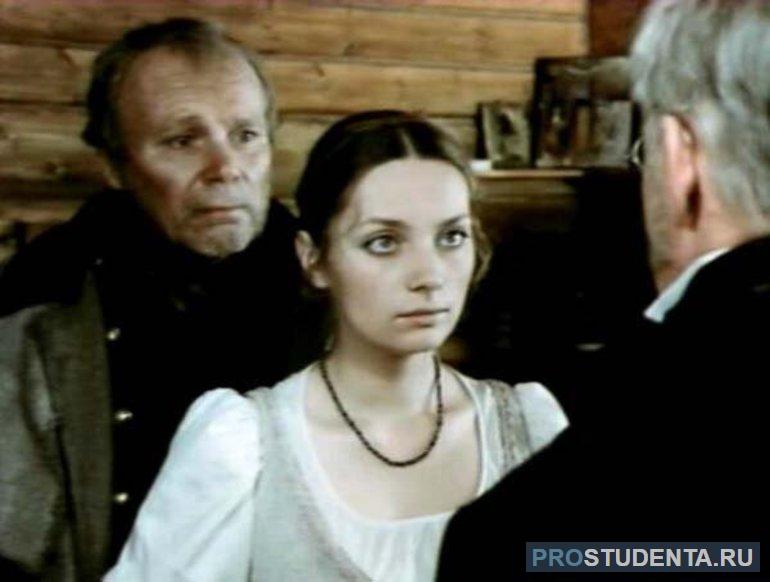

Картинка к сочинению Описание смиренной, но опрятной обители станционного смотрителя

Популярные сегодня темы

- Сочинение Анализ рассказа Носова Живая шляпа

Основными персонажами произведения являются мальчишки, дружащие между собой, Вадик и Вовка, которые оказываются в необычной ситуации.

- Сочинение Анализ рассказа Муза Бунина

Прочитав данный рассказ величайшего русского писателя Ивана Бунина, я сразу же бросился в пучину раздумий и начал анализировать и усваивать то, что хотел донести до нас автор.

- Сочинение по картине Письмо с фронта Лактионова 4, 6, 7 класс

Данная картина, чётко выражает, радость от весточки, полученной мальчиком с фронта. По выражению окружающих его лиц, видно, что письмо получено, от близкого человека. Оно было долгожданным, и все рады за прочитанные мальчиком строки.

- Образ и характеристика Голядкина в рассказе Двойник Достоевского сочинение

Главным героем одной из повестей Федора Михайловича Достоевского «Двойник» является Яков Петрович Голядкин. Образ героя стал очень противоречивым, из-за чего автор получил много критики в свою сторону.

- Анализ произведения «Прощай, немытая Россия» Лермонтова

Произведение создается в период перед отправкой поэта в кавказскую ссылку, в момент неустроенности его личной жизни и ограничения свободы творчества.

- Сочинения

- По литературе

- Пушкин

- Описание смиренной, но опрятной обители станционного смотрителя

Описание смиренной, но опрятной обители станционного смотрителя (Жилище Вырина)

Описание жилища Самсона Вырина в повести «Станционный смотритель» встречается дважды. Рассказчику два раза довелось побывать в доме, где жил герой с дочкой. Он провёл там, не один час, потому смог его хорошенько рассмотреть и запомнить всю обстановку.

Первый раз это случилось в мае 1816 года. В дороге рассказчик промок под проливным дождём. Добравшись до станции, он поспешил переодеться и заказал горячего чаю. Пока смотритель переписывал подорожную, он рассматривал его небогатую обитель. Она была скромной, но чистой и опрятной. Везде чувствовалась женская рука дочери Самсона – красавицы и умницы Дуни. На подоконниках стояли цветочные горшки, в которых рос бальзамин. Кровать украшали пёстрые занавесочки. Разные другие милые предметы делали комнатку уютной. Хозяйскую часть прикрывала от той, где принимали путешественников, перегородка.

Однако особое внимание привлекали к себе картинки, висевшие на стенах комнатки. Все вместе они представляли собой историю евангельской притчи о блудном сыне. На первой изображался пожилой мужчина, благословляющий молодого человека и дающий ему мешок с деньгами. На второй картинке была ярко передана развратная жизнь юноши вдали от родной земли: веселье, пьянки, ложные друзья и бесстыжие женщины. На третьей – тот же юноша, но уже не в красивом наряде, а в рубище и треуголке. Он пас свиней и кушал то же, что и они. Лицо его выражало раскаяние и глубокую печаль. Наконец, на последней картине художник нарисовал возвращение блудного сына: старик почтенных лет выбегает встречать юношу, а тот падает перед ним на колени. Под каждой картинкой имелись неплохие стихи на немецком языке.

Второй же раз на станцию, где занимал должность станционного смотрителя Самсон Вырин, обстоятельства привели рассказчика через несколько лет. На стенах помещения висели те же картинки. Нехитрая мебель (то есть стол и кровать) находилась на прежних местах. Однако эту обитель уже нельзя было назвать смиренной и опрятной. С окон исчезли цветы. Все обветшало и выглядело как-то небрежно. Да и сам хозяин спал не под одеялом, а под тулупом.

С тех пор, как дочь Дуня, на которой держался весь дом, уехала с офицером, Вырин сильно изменился и пристрастился к водке, чтобы заглушить душевную боль. Очень постарел и сгорбился. Его мало что уже интересовало. Жизнь ему казалась бессмысленной, поэтому за домом он совершенно не следил.

Вариант 2

В повести «Станционный смотритель» смиреной обителью рассказчик назвал жилище Самсона Вырина. Её описание важно для восприятия смысла произведения. Особенно символичны в обители персонажи картин из истории жизни блудного сына, которые украшали её стены и сразу бросались в глаза посетителям.

На первой из них изображён отец, который провожает своего сына с мешком денег в путь из родного дома. На следующей картине юноша пирует в обществе своих друзей и непорядочных женщин. Далее – он в бедной одежде и грустный, промотав уже всё состояние, пасёт свиней. Итогом приключений сына является возвращение домой к отцу. Раскаявшись в своём неправильном поведении, он стоит перед ним на коленях, а отец радуется встречи с сыном.

Вся обстановка в жилище смотрителя была простой и скромной. Комнату оживляли кровать с пёстрой занавеской и горшки с бальзаминами. Всё в доме дышало чистотой и уютом, во всём чувствовалась женская рука.

Как выяснилось позже, у Самсона не было жены, он давно овдовел. Всем хозяйством в доме занималась его проворная четырнадцатилетняя дочь Дуняша — красавица и умница. Она не только следила за порядком в обители, но и помогала отцу принимать постояльцев, готовила еду и ухаживала за всеми. Благодаря очаровательной Дуняши, гости с удовольствием посещали гостеприимную обитель Вырина.

Через несколько лет обстоятельства вновь привели рассказчика в дом станционного смотрителя. Те же самые картинки украшали стены обители; небогатые предметы мебели стояли на прежних местах, но с окон исчезли цветы. Всё говорило о бедности и запущенности жилища. От чистоты и уюта не осталось и следа. Таким же неухоженным выглядел и хозяин обители. Он очень постарел: его давно небритое лицо было изборождено глубокими морщинами, а спина сгорбилась. Жизнь Самсона потеряла смысл из-за невесёлых событий, которые с ним произошли. Его прекрасная Дуняша почти повторила судьбу блудного сына, изображённого на картинках обители. Несколько лет назад она тайно от отца сбежала из дома с проезжим гусаром. Дуняша променяла скромное жилище на роскошные апартаменты в Петербурге и забыла о существовании бедного родителя.

Позже рассказчик узнал, что Самсон, в отличие от персонажа на картинках, так и не дождался возвращения в родную обитель своей любимой ненаглядной дочери. Он умер от горя, тоски и одиночества. Дуня всё-таки приехала к отцу с покаянием, но было уже поздно.

Таким образом, картинки с библейским сюжетом на стенах обители не случайны. Они являются напоминанием всем неблагодарным детям о своих родителях.

Сочинение Жилище Вырина (дом)

Жилище станционного смотрителя Вырина предстает перед нами как смиренная, но опрятная обитель. В ней чувствуется присутствие женской руки. Ведь уют в жилище был создан Дуней – дочкой станционного смотрителя. Она сама и стол накрывала, и самовар ставила. Символами бережного ухода служат в обители цветочные горшки с комнатными растениями и пестрая занавеска, которая простую кровать отделяла от всего остального помещения. Однако, люди здесь живут очень скромно, даже немного бедно.

Особое внимание привлекают висящие в доме картины, которые написаны на темы библейских сюжетов. На одной из них изображено прощание отца с сыном, на другой – пиршество, на котором сын развлекается, на третьей – уже повзрослевший, но разорившийся отпрыск пасет свиней, чтобы хоть как – то заработать еду, а на четвертой – встреча сына с отцом. Понятно, что сюжет этих картин описывает библейскую историю о блудном сыне. Возможно, рассказчик это задумал с той целью, чтобы провести аналогию древней истории с историей, описанной в повести.

Как мне кажется, что эти картины в этом доме не должны были находиться. Ведь девочка на них ежедневно смотрела, и, возможно, именно сюжет картин непроизвольно подтолкнул Дуню к побегу от своего отца. Да и отец после того, как сбежала дочь, глядя на свои картины, все ждал ее возвращения, ее раскаяния. И, скорее всего, ему становилось легче от таких мыслей. Картины в повести сыграли некую побуждающую к определенным действиям роль.

При повторной встрече рассказчика с хозяином жилища обитель предстает такой же постаревшей, как и он сам. Вырин описывается как усталый, небритый и морщинистый. Раз уж ему и за собой не хотелось ухаживать, то о цветах в горшках тем более заботиться он не желал. Неряхой он, конечно, не был. Просто не было у него стимула для того, чтобы и себя и дом содержать в достойном виде. Ведь гости в его доме были очень редко, да и те незваные.

Я считаю, что именно присутствующие в жилище картины сыграли немаловажную роль в поступке Дуни. Они должны были указать ей на то, что не стоит делать в своей жизни и предостеречь от необдуманного поступка. Но, к сожалению, подсознание молодой девушки сработало иначе, тем самым приведя к печальным последствиям.

Описание смиренной, но опрятной обители станционного смотрителя

Несколько интересных сочинений

- Характеристика и образ Джульетты в трагедии Шекспира Ромео и Джульетта сочинение

Джульетта является одним из главным персонажей произведения, юной девушкой, испытавшей силу настоящего чувства любви.

- Главная мысль произведения История одного города

Действия в романе разворачиваются в период между 1731 и 1825 годами. После выхода произведения у общества сложилось неоднозначное отношение к нему, что и не удивительно. Салтыков-Щедрин, будучи патриотом своей страны

- Наставление отца Чичикова в поэме Мертвые души сочинение

Поэма «Мертвые души» Н.В.Гоголя начинается с рассказа о детстве Павла Чичикова, которое повлияло на становление его личности и характера. Мальчик никогда не знал свою маму, а папа растил его в строгости, не уделяя должного внимания

- Сочинение Как мы лепили снеговика 3 класс

Выглянув утром в окно, я увидел, что все усыпано легким, сверкающим снегом. Внутри все ликовало, ведь пришла зима, а это значит, что наступила пора санок, лыж, коньков и лепки снеговика.

- Сочинение по картине Юона Зимнее солнце 4, 6 класс

Когда смотришь на картину К.Ф. Юона «Зимнее солнце» сразу вспоминается тихий солнечный и морозный декабрьский денёк. Настроение картины светлое и радостное.

Описание смиренной, но опрятной обители “станционного смотрителя”

Описание смиренной, но опрятной обители станционного смотрителя важно для понимания основной идеи произведения А. С. Пушкина. Особое место занимает символичный образ картин про блудного сына.

Обстановка

Когда рассказчик вошел в дом к смотрителю, он увидел кровать, пеструю занавеску, а также горшки с бальзамином, которые были символом бережного отношения к обители. При следующем посещении Самсона Вырина, который уже перенес жизненную трагедию, этих горшков с цветами уже не было, что говорило о ветхости и небрежности.

Картины

Описание обители станционного смотрителя начинается с того, что рассказчик повествует о картинах, которые висят в доме у хозяина. Эти картины изображали историю блудного сына. На первой из них отец прощается со своим сыном, на второй – пиршество и развлечения сына, на третьей – разорившийся сын пасет свиней, на четвертой – сын возвращается к радостному отцу. Все картины сопровождались немецкими стихами.

Картины про блудного сына являются символом в произведении, так как дочь, которая оставит Самсона Вырина и уедет с офицером, также вернется к нему с раскаянием, однако уже после смерти станционного смотрителя. А. С. Пушкин фактически переосмысливает историю блудного сына в «Станционном смотрителе».

Значение слов

Стоит отметить, что «смиренной, но опрятной обителью» жилье станционного смотрителя назвал сам рассказчик, который был в тех местах и видел все своими глазами. В данных словах уже выражается оценка. Обитель – слово возвышенное, смиренное – слово, обозначающее негорделивость и отсутствие высокомерия, опрятная – ухоженная, несмотря на всю простоту. Станционному смотрителю и его дочери удавалось сохранять чистоту и комфорт в небогатом помещении.

Данная статья, которая поможет написать сочинение «Описание «смиренной, но опрятной обители» станционного смотрителя», рассмотрит общую обстановку дома Самсона Вырина, обратит внимание на символизм образа картин про блудного сына.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Даша Булавкина

8/12

-

Анастасия Девятьярова

8/12

-

Анжелика Панова

11/12

-

Дарья Барамба

10/12

-

Taeho Suyu

12/12

-

Данис Кагарманов

12/12

-

Миша Иванов

10/12

-

Андрей Куликов

10/12

-

Smippy Cb

12/12

-

Антон Иванов

12/12

При первой встрече повествователь, рассматривая жилище Самсона Вырина, приходит к выводу, что перед ним смиренная и опрятная обитель. Историю жизни хозяина в точности передают висящие на стенах картины, изображающие историю блудного сына.

На первой показано, как отец благословляет своего сына и отпускает его. Далее изображена непутевая жизнь юноши среди жадных женщин и лживых друзей. Видит повествователь и то, как промотавшийся юноша с раскаянием и печалью в глазах пасет свиней. И финалом истории является встреча сына с отцом. Старик выбегает с радостью навстречу юноше, и по этому случаю режут тельца. Все эти картины, как и стихи под ними, и бальзамин, и кровать запомнились рассказчику. Но самое главное, он помнил Самсона Вырина, человека среднего возраста, бодрого и красивого.

А позже происходит вторая встреча рассказчика с Выриным. Сразу же, войдя в комнату, повествователь узнал картины и пришел к выводу, что, несмотря на прошедшее время, все в комнате осталось по-прежнему. Только исчезли цветы с подоконников, и во всем виделось пренебрежение и ветхость. Самсон Вырин из бодрого и свежего мужчины превратился в морщинистого, седого старика, давно небритого, со сгорбленной спиной.

По комнате рассказчик делает вывод о характере Самсона, а картинки на стене как бы иллюстрируют жизнь самого смотрителя.

«Повести Белкина» по праву считаются блестящим экспериментом Пушкина в малых прозаических жанрах. Писатель смело пробует различные художественные формы и приемы. Особенно важно в «Станционном смотрителе» описание комнаты Самсона Вырина: оно является примером того, как интерьер помогает автору раскрыть образ героев произведения, создать их психологический портрет.

Оглавление:

- Трагический рассказ

- Возвращение дочери

- Блудный сын

- Элементы домашнего уюта

- Драматические перемены

Краткое содержание повести

Повествование ведется от первого лица и начинается с того, как рассказчику из-за сильной жары пришлось остановиться на небольшой станции и поменять лошадей. У смотрителя этого места была 14-летняя дочь Дуня, которая отличалась необыкновенной красотой.

Благодаря своему очарованию и обходительности она помогала отцу в его работе, особенно в общении с сердитыми клиентами. Девушка произвела очень приятное впечатление на автора, он долго не мог забыть эту встречу.

Через несколько лет ему снова довелось побывать на той же станции. Рассказчик поразился переменам в жилище смотрителя и в самом мужчине, который выглядел постаревшим и несчастным. За бокалом рома тот поведал ему печальную историю, которая превратила его в больного старика.

Трагический рассказ

Год назад на станцию приехал молодой гусар Минский. Из-за его внезапной болезни Дуне пришлось заботиться о нем несколько дней. Когда же он выздоровел, наступило воскресенье, и Дуня собиралась к обедне. Гусар предложил довести ее, однако из церкви девушка не вернулась домой. Расспросы свидетелей на соседней станции позволили предположить, что Минский увез Дуню в Санкт-Петербург. Страшное известие привело к тому, что смотритель заболел. Едва выздоровев, он отправился на поиски любимой дочки.

Придя по адресу к гусару Минскому, отец Дуни потребовал от него объяснений. Тот лишь сказал, что не вернет ему девушку, она будет счастлива с ним. Он пытался откупиться от старика крупной суммой.

Смотритель, обескураженный таким приемом, попытался поговорить с самой Дуней. Когда девушка увидела в дверях комнаты своего отца, она без чувств упала на ковер. Гусар, сильно разозлившись на старика, грубо выгнал его из дома. С тех пор смотритель жил одиноко, оплакивая свою дочку и потерянное домашнее счастье.

Возвращение дочери

История осиротевшего отца оставила глубокий след в душе рассказчика.

Через несколько лет он решил еще раз доехать до станции и узнать, как поживает его знакомый. Приехав туда, он узнал, что старый смотритель спился и умер около года назад.

Рассказчик попросил отвести его на кладбище. Крестьянский мальчик проводил его и заодно рассказал о том, что недавно какая-то красивая барыня с детьми приезжала на кладбище. С глубокой скорбью она легла рядом с могилой и долго плакала. Так рассказчик узнал, что Дуня раскаялась в своем поступке и оплакивала отца.

Смиренная, но опрятная обитель

Первое описание комнаты смотрителя относится ко времени посещения автором станции в начале повести. Помещение произвело на него приятное впечатление: скромное, небольшое, но чисто убранное место. «Обитель», как называет комнату Пушкин, навевает воспоминания о монашеской келье, где уединенно и мирно живут люди.

Эпитет «смиренная» означает «лишенная гордости, высокомерия». Это качество вполне сочетается с рассуждениями Пушкина о трудной доле станционных смотрителей, их непростой жизни, унизительном положении.

Смирение стало, можно сказать, характерной чертой этой профессии. Жилище Самсона Вырина было смиренным, то есть простым, небогатым, без претензий на моду или какой-то шик.

В то же время комната была опрятной, то есть чистой, прибранной, аккуратной. Уставший и сердитый посетитель навряд ли отдавал себе в этом отчет, но наверняка эта опрятность оказывала на него умиротворяющее, успокаивающее действие. В интерьере комнаты можно выделить следующие яркие детали:

- серия картинок на тему библейской истории о блудном сыне;

- горшок с бальзамином на окне;

- кровать с пестрой занавеской.

Эти простые неброские предметы позволяют автору воссоздать атмосферу жилища, понять взаимоотношения героев и их характеры.

Блудный сын

Подробное описание картин не ставит целью ознакомить читателя с библейским сюжетом. Современники Пушкина были в той или иной степени знакомы со Священным Писанием. Цель автора заключается в другом:

- Такая деталь обстановки снова указывала на ее простоту, ведь подобные картинки украшали жилища бедных сословий в противоположность живописным полотнам, которые заказывали богачи. Их можно сравнить с современными плакатами или постерами.

- Картины, изображавшие историю блудного сына, пророчески указывают на то, что в итоге произошло в повести. Такой прием часто употреблялся писателем (вспомнить хотя бы сон Гринева во время метели). Дочь смотрителя, как и блудный сын, поспешила покинуть дом своего отца, влекомая мечтами о неизвестной и волнующей жизни, полной удовольствий.

Но судьба Дуни все же отличалась от участи блудного сына. Если юноша из притчи, попав в тяжелое положение, когда закончились деньги и все друзья бросили его, раскаялся и вернулся домой к прощающему отцу, то в истории Пушкина несчастный родитель так и не дождался своей дочери.

Судьба Дуни сложилась не так уж плачевно. У нее появились дети и семья, но она так и не увидела отца живым после своего побега. Наверное, всю жизнь она страдала муками совести из-за того, что без отцовского благословения ушла из дома и стала виновницей его гибели. Только спустя много лет, когда отец умер, она пришла отдать дань раскаяния на его могилу.

Элементы домашнего уюта

Такая трогательная деталь, как горшок с цветком, говорит о том, что дочь любила своего отца и дом, старалась сделать приятной обстановку в скромном жилище. Это вполне согласуется с ее характером, описанным автором.

Своими дружелюбными манерами и улыбкой Дуня умела усмирить гнев недовольных путешественников, сделать их нахождение на станции приятным и желанным.

Об этом же говорит читателю и пестрая занавеска на кровати. Она делает комнату ярче и веселее. Это такие простые и милые попытки создать домашний уют, сделать скромное жилище красивым для хозяев и гостей.

Драматические перемены

Совершенно другая картина предстает перед автором, когда он приезжает на станцию во второй раз. Вроде бы не изменилась общая обстановка, но пропали все предметы, указывавшие на присутствие заботливой и любящей хозяйки. Путешественник сразу же узнал картинки на стенах, кровать и стол также находились на прежних местах.

Тревожные перемены заключались в отсутствии уюта. Нет больше цветов на окнах, пропали красивые занавески. Без девушки станция стала совсем ветхой и неопрятной. Запущенная и пыльная комната производит поистине шокирующее впечатление на автора. Видно, что в доме не хватает хозяйской руки, которая бы вносила жизнь в простой быт.

Изменился и хозяин станции. При знакомстве Самсон Вырин произвел приятное впечатление на рассказчика. Он был бодрым и сильным мужчиной лет пятидесяти, который радовался жизни и гордился своей прелестной дочерью. Активный и веселый, в чистом зеленом сюртуке, грудь которого украшали медали, — таким он запомнился герою.

Но на этот раз Самсон Вырин не вышел встречать приезжего, он спал под старым тулупом. В нем пропал интерес к происходящему. Сильно поседевший, с глубокими морщинами на небритом лице, он из бодрого мужчины превратился в слабого старика, убитого своим горем.

Пушкин добивается того, что сравнение описаний одной и той же комнаты в разные периоды помогает понять характеры героев и их взаимоотношения, прочувствовать глубину постигшей их трагедии.

- Сочинения

- По литературе

- Пушкин

- Описание смиренной, но опрятной обители станционного смотрителя

Описание жилища Самсона Вырина в повести «Станционный смотритель» встречается дважды. Рассказчику два раза довелось побывать в доме, где жил герой с дочкой. Он провёл там, не один час, потому смог его хорошенько рассмотреть и запомнить всю обстановку.

Первый раз это случилось в мае 1816 года. В дороге рассказчик промок под проливным дождём. Добравшись до станции, он поспешил переодеться и заказал горячего чаю. Пока смотритель переписывал подорожную, он рассматривал его небогатую обитель. Она была скромной, но чистой и опрятной. Везде чувствовалась женская рука дочери Самсона – красавицы и умницы Дуни. На подоконниках стояли цветочные горшки, в которых рос бальзамин. Кровать украшали пёстрые занавесочки. Разные другие милые предметы делали комнатку уютной. Хозяйскую часть прикрывала от той, где принимали путешественников, перегородка.

Однако особое внимание привлекали к себе картинки, висевшие на стенах комнатки. Все вместе они представляли собой историю евангельской притчи о блудном сыне. На первой изображался пожилой мужчина, благословляющий молодого человека и дающий ему мешок с деньгами. На второй картинке была ярко передана развратная жизнь юноши вдали от родной земли: веселье, пьянки, ложные друзья и бесстыжие женщины. На третьей – тот же юноша, но уже не в красивом наряде, а в рубище и треуголке. Он пас свиней и кушал то же, что и они. Лицо его выражало раскаяние и глубокую печаль. Наконец, на последней картине художник нарисовал возвращение блудного сына: старик почтенных лет выбегает встречать юношу, а тот падает перед ним на колени. Под каждой картинкой имелись неплохие стихи на немецком языке.

Второй же раз на станцию, где занимал должность станционного смотрителя Самсон Вырин, обстоятельства привели рассказчика через несколько лет. На стенах помещения висели те же картинки. Нехитрая мебель (то есть стол и кровать) находилась на прежних местах. Однако эту обитель уже нельзя было назвать смиренной и опрятной. С окон исчезли цветы. Все обветшало и выглядело как-то небрежно. Да и сам хозяин спал не под одеялом, а под тулупом.

С тех пор, как дочь Дуня, на которой держался весь дом, уехала с офицером, Вырин сильно изменился и пристрастился к водке, чтобы заглушить душевную боль. Очень постарел и сгорбился. Его мало что уже интересовало. Жизнь ему казалась бессмысленной, поэтому за домом он совершенно не следил.

Вариант 2

В повести «Станционный смотритель» смиреной обителью рассказчик назвал жилище Самсона Вырина. Её описание важно для восприятия смысла произведения. Особенно символичны в обители персонажи картин из истории жизни блудного сына, которые украшали её стены и сразу бросались в глаза посетителям.

На первой из них изображён отец, который провожает своего сына с мешком денег в путь из родного дома. На следующей картине юноша пирует в обществе своих друзей и непорядочных женщин. Далее – он в бедной одежде и грустный, промотав уже всё состояние, пасёт свиней. Итогом приключений сына является возвращение домой к отцу. Раскаявшись в своём неправильном поведении, он стоит перед ним на коленях, а отец радуется встречи с сыном.

Вся обстановка в жилище смотрителя была простой и скромной. Комнату оживляли кровать с пёстрой занавеской и горшки с бальзаминами. Всё в доме дышало чистотой и уютом, во всём чувствовалась женская рука.

Как выяснилось позже, у Самсона не было жены, он давно овдовел. Всем хозяйством в доме занималась его проворная четырнадцатилетняя дочь Дуняша — красавица и умница. Она не только следила за порядком в обители, но и помогала отцу принимать постояльцев, готовила еду и ухаживала за всеми. Благодаря очаровательной Дуняши, гости с удовольствием посещали гостеприимную обитель Вырина.

Через несколько лет обстоятельства вновь привели рассказчика в дом станционного смотрителя. Те же самые картинки украшали стены обители; небогатые предметы мебели стояли на прежних местах, но с окон исчезли цветы. Всё говорило о бедности и запущенности жилища. От чистоты и уюта не осталось и следа. Таким же неухоженным выглядел и хозяин обители. Он очень постарел: его давно небритое лицо было изборождено глубокими морщинами, а спина сгорбилась. Жизнь Самсона потеряла смысл из-за невесёлых событий, которые с ним произошли. Его прекрасная Дуняша почти повторила судьбу блудного сына, изображённого на картинках обители. Несколько лет назад она тайно от отца сбежала из дома с проезжим гусаром. Дуняша променяла скромное жилище на роскошные апартаменты в Петербурге и забыла о существовании бедного родителя.

Позже рассказчик узнал, что Самсон, в отличие от персонажа на картинках, так и не дождался возвращения в родную обитель своей любимой ненаглядной дочери. Он умер от горя, тоски и одиночества. Дуня всё-таки приехала к отцу с покаянием, но было уже поздно.

Таким образом, картинки с библейским сюжетом на стенах обители не случайны. Они являются напоминанием всем неблагодарным детям о своих родителях.

Авторский зачин

Начинается повесть с того, что автор — Белкин И. П. — говорит добрые слова в адрес станционных смотрителей. Сетует на их незавидную долю: им попадаются по долгу службы разные люди, и всех они должны ублажить, быть с ними вежливыми. Но автор признается, что так он думал о станционных смотрителях не всегда, затем он рассказывает историю, которая должна смягчить читателя строк повести и сделать его более терпимым к этим несчастным людям. Таково своеобразное вступление к повести. Оно важно для автора, потому с него мы и начинаем свое краткое изложение. «Станционный смотритель» написан с определенной целью.

Сочинение Жилище Вырина (дом)

Жилище станционного смотрителя Вырина предстает перед нами как смиренная, но опрятная обитель. В ней чувствуется присутствие женской руки. Ведь уют в жилище был создан Дуней – дочкой станционного смотрителя. Она сама и стол накрывала, и самовар ставила. Символами бережного ухода служат в обители цветочные горшки с комнатными растениями и пестрая занавеска, которая простую кровать отделяла от всего остального помещения. Однако, люди здесь живут очень скромно, даже немного бедно.

Особое внимание привлекают висящие в доме картины, которые написаны на темы библейских сюжетов. На одной из них изображено прощание отца с сыном, на другой – пиршество, на котором сын развлекается, на третьей – уже повзрослевший, но разорившийся отпрыск пасет свиней, чтобы хоть как – то заработать еду, а на четвертой – встреча сына с отцом. Понятно, что сюжет этих картин описывает библейскую историю о блудном сыне. Возможно, рассказчик это задумал с той целью, чтобы провести аналогию древней истории с историей, описанной в повести.

Как мне кажется, что эти картины в этом доме не должны были находиться. Ведь девочка на них ежедневно смотрела, и, возможно, именно сюжет картин непроизвольно подтолкнул Дуню к побегу от своего отца. Да и отец после того, как сбежала дочь, глядя на свои картины, все ждал ее возвращения, ее раскаяния. И, скорее всего, ему становилось легче от таких мыслей. Картины в повести сыграли некую побуждающую к определенным действиям роль.

При повторной встрече рассказчика с хозяином жилища обитель предстает такой же постаревшей, как и он сам. Вырин описывается как усталый, небритый и морщинистый. Раз уж ему и за собой не хотелось ухаживать, то о цветах в горшках тем более заботиться он не желал. Неряхой он, конечно, не был. Просто не было у него стимула для того, чтобы и себя и дом содержать в достойном виде. Ведь гости в его доме были очень редко, да и те незваные.

Я считаю, что именно присутствующие в жилище картины сыграли немаловажную роль в поступке Дуни. Они должны были указать ей на то, что не стоит делать в своей жизни и предостеречь от необдуманного поступка. Но, к сожалению, подсознание молодой девушки сработало иначе, тем самым приведя к печальным последствиям.

Другие сочинения: ← История любви Владимира Дубровского и Марии Троекуровой↑ ПушкинТрагедия Самсона Вырина →

Другие предметы

Автор не говорит подробно о «прочих предметах», окружавших героя. Найти в повести Пушкина «Станционный смотритель» описание элементов интерьера можно в косвенных упоминаниях.

Следует прочитать всё произведение, обращая внимание на такие отрывки:

- В тексте дважды говорится о «перегородке», откуда впервые появилась Дуня, и за которой позже она шила платье. Складные ширмы ставили в домах при недостатке отдельных помещений. Они состояли из створок, украшенных нехитрым узором.

- У обеденного стола стоит лавка, на которую упал внезапно «заболевший» Минский. Широкие скамьи в небогатых домах использовались вместо стульев.

- Кровать в помещении, вероятно, была одна и принадлежала хозяину. Смотритель вынужден был уступить её ротмистру во время его притворной болезни.

- В первый приезд Белкин получает чай из принесённого Дуней самовара. Во следующий раз, без неё, будет просто чайник.

- В комнату ведут сени, где разыгрываются две впечатляющие сцены: поцелуй Дуни в начале и появление «толстой бабы» в печальном конце повести.

«Станционный смотритель»: план сочинения

Напоследок остается сказать только одно: Пушкин, намеренно или нет, но снабжает свою повесть одним существенным белым пятном — неясно, почему за 3 года отсутствия Дуня так и не нашла способа увидеться с отцом. Поэтому на эту тему может пофантазировать читатель, который, возможно, захочет заполнить в повествовании Пушкина эту пустоту.

План сочинения (разумеется, примерный) может выглядеть так:

- сюжет;

- описание ключевых событий;

- размышления над мотивами поведения Дуни.

Главные герои и их характеристика

Иван Петрович Белкин — чиновник, путешествующий по делам и поведавший историю Самсона Вырина. Человек неравнодушный и интересующийся жизнью встречающихся ему людей.

Он родился в семье почтенного секунд-майора и, воспитанный деревенским дьячком, склонен был к чтению и занятиям русской словесностью. Служил, после выхода в отставку к управлению имением покойных родителей склонностей не проявил.

Честен, кроток, стыдлив, умерен в излишествах, склонен к сочинительству.

Самсон Вырин — его именем названа повесть и так звали отца Дуни. Маленький человек, честно выполняющий свой долг. Он терпит притеснения и унижения от проезжающих господ. Станционному смотрителю около пятидесяти лет. Он вдовец, но очень любит свою единственную дочь. Все невзгоды сносит с чувством собственного достоинства.

Дуня — его дочь, очень разумна и расторопна. Понимая положение отца, старается облегчить его участь. Портрет Дуни: молода, красива, кокетлива, держится не хуже светских девиц. Часто ей удается смягчить гнев постояльцев своей услужливостью. Но, однажды, поддавшись чувствам, она бросает отца и уезжает с гусаром, рискуя своей репутацией. Все же ей удается избежать позорной жизни, обрести семейный покой и счастье.

Ротмистр Минский — тот, кто похитил Дуню – молод, красив, богат. Но, полюбив Дуню, не видит в их жизни ее отца, хотя и дворянина, но состоящего на плебейской, по его понятиям, службе. За честь его дочери пытается откупиться деньгами, не поняв, что даже у смотрителя есть свое достоинство, которое он растоптал. Отчасти его можно считать второстепенным персонажем.

А.С. Пушкин «Станционный смотритель» — история создания

В 1830 году, задержавшись из-за эпидемии холеры в Болдино, Пушкин много и увлеченно работает. Там он задумывает написать цикл из пяти, совершенно непохожих друг на друга, повестей от имени вымышленного автора и называет их «Повести Белкина».

9 сентября, на пятый день пребывания в деревне, закончена повесть «Гробовщик», на последнем листе которой Пушкин набрасывает план новой, под названием «Станционный смотритель» с очень незатейливым сюжетом.

14 сентября 1830 года, после внесения последних исправлений, был написан этот труд.

Это произведение отличается от остальных повестей своим настроением, оно пронизано чувством грусти и трагично. Композиция повести соответствует традиционным канонам: завязка, развитие, кульминация и завершение. Но повествование ведется не по главам.

Начинается лирическими размышлениями путника о неблагодарной доле смотрителей, потом следует его рассказ о Самсоне Вырине и его дочери, далее откровения смотрителя о коварстве проезжего гусара и Дуниной участи, завершается описанием последнего приезда рассказчика и посещением могилы старика, где он узнает о запоздалом раскаянии Дуни.

Повести Белкина (Пушкин А. С., 1830)

Станционный смотритель

Коллежский регистратор, [Коллежский регистратор – самый низший гражданский чин.]

Почтовой станции диктатор.

Князь Вяземский

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. Боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Чрез пять минут — колокольчик!.. и фельдъегерь [Фельдъегерь – военный курьер, перевозивший особо важную корреспонденцию.] бросает ему на стол свою подорожную!.. [Подорожная – документ на получение почтовых лошадей.] Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: чин чина почитай,

ввелось в употребление другое, например:

ум ума почитай?

Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня! — закричал смотритель, — поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с, — отвечал он с видом довольного самолюбия, — да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. В первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленах, в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась… Много могу я насчитать поцелуев, [с тех пор, как этим занимаюсь,] но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал… Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно не бритого лица, на сгорбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? — спросил я его, — мы с тобою старые знакомые». — «Может статься, — отвечал он угрюмо, — здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало». — «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает», — отвечал он. — «Так, видно, она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив: вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? — начал он. — Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать аль отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. — Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но, возвратись, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать… Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и охая заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки, и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довезти ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении… «Чего же ты боишься? — сказал ей отец, — ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь: священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастия; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностию, но он нимало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глаза, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!., сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! — продолжал старик, — что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». — «Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве, — виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком, и пошел… Отошед несколько шагов, он остановился, подумал… и воротился… но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть еще раз увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул дверью ему под нос. Смотритель постоял, постоял — да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? — спросил он, — не Минского ли?» — «Точно так, — отвечал кучер, — а что тебе?» — «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». — «Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее». — «Нужды нет, — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, — спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь, — отвечала молодая служанка, — зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя! — закричала вслед ему служанка, — у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностию смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не подымая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову… и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? — сказал он ему, стиснув зубы, — что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» и сильной рукою, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год, — заключил он, — как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей могилы…»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжение своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне…

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» — никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «Отчего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» — «За околицей, подле покойной хозяйки его». — «Нельзя ли довести меня до его могилы?» — «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителеву могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

— Знал ты покойника? — спросил я его дорогой.

— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!), идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» — а он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится.

— А проезжие вспоминают ли его?

— Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

— Какая барыня? — спросил я с любопытством.

— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка, — ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром — такая добрая барыня!..

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.

— Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом.

— И барыня приходила сюда? — спросил я.

— Приходила, — отвечал Ванька, — я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром — славная барыня!

И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.

Гусар Минский и судьба Дуни

Гусар, так же как и когда-то автор, появился в избе смотрителя в ненастье. Он долго кричал на смотрителя. Причина была в том, что ему долго не подавали лошадей. Но, увидев Дуню, офицер успокоился. Он тоже попал под магнетическое действие голубых глаз девушки. Он настолько присмирел, что ему даже сделалось дурно. Он пролежал в постели несколько дней, к нему вызвали лекаря. Эскулап прописал ему «спокойствие, только спокойствие». При этом больной совсем не казался больным. С лекарем они отобедали, и тот получил от гусара 25 р. и ушел.

Военный поправился. Когда он уезжал, то предложил Дуне довезти ее до церкви, там как раз начиналась обедня. Дуня сначала не решилась и бросала робкий взгляд на отца, но потом батюшка ее подбодрил, и она села в экипаж к гусару.

Больше смотритель с ней не разговаривал. Он ее пытался искать. И даже дважды встречался с Минским, но все безуспешно: тот вытолкал его взашей, дав немного денег. Так заканчивается рассказ смотрителя И. П. Белкину.

К сожалению, краткое изложение («Станционный смотритель» здесь не исключение) не предполагает описания мытарств главного героя во всех красках.

А что было дальше, автор узнал уже самостоятельно.

То, что главный герой не стал унижаться и молить о встрече с дочерью, – это характеристика станционного смотрителя, которая прекрасно его определяет как человека гордого. Другое дело, почему же дочь не нашла способа повидаться с отцом? Она бы могла тем самым продлить ему жизнь.

Вторая встреча автора и смотрителя

Прошло 4 года, и автора рассказа снова занесло на то же место, и он уступил соблазну и посетил ту же избу. Дом смотрителя и он сам изменились до неузнаваемости. Избушка уже не была прекрасно убрана, не было цветов на подоконнике. Везде царила грязь и запустение. Когда И. П. Белкин вошел в избу, он обнаружил смотрителя спящим на кровати с грязными простынями, одеялом ему служил старый, поношенный тулуп. Рассказчик был поражен превращению смотрителя в старика за 4 года, хотя, когда они виделись последний раз, ему было лет 50. Белкин, конечно, сразу же спросил о Дуне (дочке смотрителя): что с ней, где она. Самсон Вырин сказал, что не ведает о ее сегодняшних делах ничего. А так как Белкин увлекался литературным творчеством, то он, видимо, почувствовал в этой неприглядной на первый взгляд истории какую-то интригу, которая могла послужить хорошей основой для повести или рассказа (так оно и вышло). Литератор-любитель решил разговорить хмурого старика во что бы то ни стало. И вот под пунш смотритель поведал дворянину историю легального похищения Дуни гусаром Минским.

Здесь уже описание станционного смотрителя рисует нам человека не столь благополучного. Главный герой рассказа вызывает жалость и отчаяние у читателя. Лишившись дочери, смотритель словно утратил тот главный стержень, который держал всю его жизнь.

Черный крест и груда песка

Второстепенные персонажи

Лекарь — немец, который сыграл свою лукавую роль в истории похищения Дуни. В отрывке, повествующем о мнимой болезни Минского, понятно, что он невольный соучастник гусара. Получив щедрое вознаграждение, даже пообедав и распив вино с больным, он, скрыв истинное положение дел, косвенно участвовал в хитроумном замысле ротмистра.

Ваня — сынок пивовара, помнивший смотрителя за его доброту. Он не забыл, где могила этого человека, который был для него не чужим.

Главная мысль повести

Основная подсказка, определившая главную мысль, определена в описании комнаты смиренной обители смотрителя, которую украшали картинки из библейского сюжета.

Дуня повторила участь блудного отрока. Но ее раскаяние пришло слишком поздно. Ей повезло, она избежала банальной участи содержанки, обрела семейное и материнское счастье.

Но чувство вины будет мучить ее до конца жизни. Ей никогда уже не получить прощения отца.

Чему же учит эта книга? Невозможно стать счастливым, если тебе не дано получить прощение и обрести душевный покой.

Повесть «Станционный смотритель» — это история человеческой жизни, в которую бесцеремонно вторглись и безжалостно ее растоптали. Повесть построена по всем правилам жанра. Сначала мы знакомимся с местом действия и героем — Самсоном Выриным. Потом автор вводит в развитие сюжета персонажей, сопричастных к тому, что произойдет с главным героем. Перед нами трагедия «маленького человека», чиновника четырнадцатого класса.

Содержание

- Сочинение «Станционный смотритель»

- Сочинение с планом «Станционный смотритель» 7 класс

- Тема «маленького человека» в повести А.С. Пушкина “Станционный смотритель”

- Сочинение Кто виноват в трагической судьбе Самсона Вырина

Сочинение «Станционный смотритель»

Вариант 1

В этой повести А. С. Пушкин рассказывает историю из жизни обычного станционного смотрителя — Самсона Вырина. Автор описывает его нелегкую судьбу. В любую погоду, не зная отдыха, он вынужден работать и терпеть унижения путешественников, которые всю накопленную злость и досаду вымещают на нем.

Угрозы и ругательства сыплются ему на голову, а он будучи человеком мирным и скромным покорно сносит эти издевательства.

Отрадой смотрителя является его дочь Дуня — красавица и помощница. Даже самый гневный постоялец, видя ее, смягчается и начинает вести добрые, задушевные беседы.

Однажды к их станции подъезжает гусар Минский. Он очарован Дуней и притворившись больным проводит несколько дней у них. Собираясь в дорогу, он предлагает подвезти девочку до церкви, Самсон не находя в этом ничего дурного отпускает дочь.

Не дождавшись ее, он едет в церковь, однако не находит там девочки. Смотритель узнает, что Дуня уехала с гусаром в Петербург.

Убитый горем отец едет к гусару, однако тот отвечает, что Дуня любит его и останется с ним.

Автор передает читателю страдания смотрителя. Всего за пару тройку лет он из свежего и бодрого человека, превращается в седого, небритого, морщинистого, хилого старика. Ему не дает покоя его беспечность, он раскаивается и не понимает как он мог отпустить дочь с чужим человеком. Самсон боится, что гусар вдоволь насытившись Дуней, прогонит ее и она останется одна в чужом городе. И, как и многие другие, должна будет мести улицы, чтобы заработать себе на жизнь.

Через некоторое время несчастный Вырин, потерявший смысл жизни и надежду, не выдерживает горя, свалившегося на его отцовские плечи, спивается и умирает.

В конце повести автор упоминает, что барыня — Дуня с тремя маленькими детьми и кормилицей приезжает навестить отца и узнает о его кончине. Она идет на кладбище и долго лежит возле его могилы. Из этого читатель может сделать вывод, что гусар все-таки не обманул и не бросил Дуню. Он по всей видимости женился на прекрасной Дуне, у них родились дети и они ни в чем не нуждаются.

А. С. Пушкин в своем произведении доносит до читателя какой бесправной и полной страданий и несправедливости является жизнь «маленьких» чинов.

Писатель защищает и сочувствует главному герою повести. Он учит читателя относиться по-человечески к людям, какую бы должность они не занимали. Ведь главное, чтобы человек обладал чистой, искренней и доброй душой.

Вариант 2

В рассказе «Станционный смотритель» Пушкина А.С. главными героями являются: служащий человек Самсон Вырин и его дочь Дуня. Это произведение очень поучительное. В нем рассматривается вечный конфликт между родителями и детьми. Дети хотят жить самостоятельно, родители же не желают отпускать их из семьи.

Самсон Вырин занимает должность станционного смотрителя. У него растет красавица дочь − Дуня. Самсон воспитывает ее без матери. Работа у Вырина очень сложная. Ему надо угодить проезжающим гостям, которые часто бывают недовольны. Ведь лошадей не всегда хватает, а люди спешат по своим делам. Свое неудовольствие проезжающие высказывают смотрителю. Дуняша, разумная не по годам, помогает сглаживать отцу конфликты с приезжими. Ведь она наделена природной красотой и обаянием. А также она создает уют в доме, обслуживает клиентов. Гости часто дарят красивой девушке подарки. Мужчины делают комплименты.

Самсон Вырин очень сильно любит свою дочь. Она является главным его смыслом жизни. Юная девушка мечтает о любви. Конечно же она хочет, чтобы ее избранник был красивым и богатым.

Однажды в их семью заехал красавец гусар Минский. Молодые люди понравились друг другу. Минский решил увести Дуню с собой, тайно от отца. Судя по всему, Дуня была не против этого похищения.

Отъезд своей дочери из дома Самсон воспринял очень болезненно. Ему кажется, что его наивную Дуняшу гусар увез силой. Он считает, что молодой повеса натешится с его дочерью и бросит ее.

Он пускается на поиски беглянки. Ему удалось найти гусара в городе Санкт-Петербурге. Но тот не хочет отдавать ему дочку обратно. Он откупается от просьбы отца деньгами. Самсон видел и Дуню. Но она растерялась и не смогла разговаривать с отцом.

Самсон уезжает к себе домой в полной растерянности. Он не знает, что будет с его дочерью дальше. Забитый жизнью человек не верит, что бедная девушка будет счастлива с богатым гусаром. От горестных дум станционный смотритель начинает употреблять алкоголь.

Произведение запоминается своим трагическим концом. Постепенно, Вырин спивается и умирает. Повзрослевшая Дуня, видимо узнав о кончине отца, приезжает на могилу его. Конечно же она чувствует глубокую вину перед ним. Вероятно, она будет мучать ее всю жизнь. Дуня осуществила свою мечту. Судя по описанию конца произведения, она стала женой Минского.

Произведение учит нас любить своих близких и всегда находить общий язык с ними.

Вариант 3

В произведении «Станционный смотритель» основным сюжетом являются взаимоотношения отца Самсона Вырина и его юной дочери Дуни. Рассмотрена судьба бедного человека Самсона Вырина, подвергающего вечным унижениям со стороны проезжающих людей. Служащий Самсон привык к такому образу жизни и не представляет ее иначе. Единственной отрадой для бедного служащего является его юная красавица дочь.

При помощи своего внутреннего обоняния и внешней красоты она помогает отцу сглаживать конфликты с клиентами. Но отец воспитывает дочь неправильно. Вероятно, и его родители так же относились к нему. Дуня привыкла заискивать и хитрить перед приезжими. Но, как и большинство юных девушек Дуня мечтает стать богатой и счастливой. Она хочет прожить более счастливую жизнь, чем ее отец. Конечно же, она мечтает быть любимой, замужней дамой. Ей удается осуществить свои задуманные планы.

Судьба послала юной девушке удачный шанс. Однажды к ним заехал красавиц гусар Минский. Они понравились друг другу. Прибегнув к хитрости и обману, Дуня сбегает из дома отца с приезжим щеголем. Смотритель же, привыкший видеть жизнь в темных красках, понимает все по-своему. Ему кажется, что его любимую дочь увезли насильно. Недальновидный отец считает, что Дуня всегда должна жить с ним или выйти замуж за человека ее сословия. Он боится, что богатый гусар бросит девушку из бедной семьи. Смотритель предпринимает попытку вернуть дочь, едет за ней в Санкт-Петербург и находит ее. Но она даже не захотела встретиться со своим бедным отцом. Вероятно, Дуня боится быть непонятой или счастье затмило ее разум. Офицеру Минскому тем более Вырин не нужен. Часто богатые люди не замечают и не хотят знать своих бедных родственников.

Отец и дочь не смогли найти общего языка между собой. Узкое мировоззрение бедного человека не может представить, что его Дуня нашла свое семейное счастье. Произведение заканчивается трагическим финалом. Бедный смотритель, из-за переживаний, связанных с дочерью, постепенно спивается и умирает. Опомнившаяся Дуня приезжает через несколько лет навестить отца, богатая и счастливая. Она даже привозит с собой внуков, в надежде показать их Вырину, но находит лишь могилу его. Дуня осуществила свою мечту, но заплатила за нее высокой ценой.

Угрызения совести о безответственном поступке перед родителем будут мучить ее всю жизнь. Произведение Пушкина остается актуальным и в наши дни. Оно учит нас не забывать о близких, дорогих нашему сердцу людях. И если вам суждено судьбой стать богатым человеком не надо высокомерно относиться к более низшим слоям общества.

Вариант 4

В произведении «Станционный смотритель» А.С. Пушкин впервые в русской литературе затронул тему «маленького человека».

Позже этот образ дополнили в своем творчестве Гоголь, Чехов, Толстой.

В повести Пушкина роль «маленького человека» досталась главному герою, станционному смотрителю по имени Самсон Вырин.

Свое повествование автор начинает подробным описанием жалкого и беспросветного существования станционных смотрителей. У всех проезжающих прочно закрепилось негативное отношение к этим людям.

Они ругают их, пишут жалобы на них, а некоторые даже позволяют себе распускать руки, считая их «извергами человеческого рода» лишь на том основании, что на станции не всегда есть в наличии смена лошадей.

Накопившуюся в поездках злость и досаду, путники вымещают на смотрителе, который ни в чем не повинен.

А на самом деле, смотрители в большинстве своем люди смирные и кроткие, готовы услужить в любое время, им в любую погоду и время суток приходится выбегать на улицу, чтобы встретить или провести постояльцев.

После этих рассуждений о жизни всех смотрителей, автор переходит к описанию истории жизни одного из них, а именно главного героя — Самсона Вырина.

Все трудности жизни станционных смотрителей, которые были перечислены выше, в полной мере присутствовали и в его жизни тоже. Самсон Вырин был бедным человеком, который привык к тому, что в жизни нет ничего хорошего. Единственной радостью в его нелегкой жизни была красавица дочка Дуня. Поэтому ее побег из дома с гусаром Минским стал для Самсона Вырина настоящим потрясением.

Он разыскал Дуню в Петербурге. Оказалось, что она жила с тем гусаром, у них был красивый дом, на ней была хорошая одежда.

Но отец не верил в реальность того, что увидел. Он звал дочь домой, умолял Минского отдать ему дочь, но тот прогнал его.

Это окончательно добило бедного Вырина. Он запил с горя, за короткое время постарел.

Он мучил себя воспоминаниями. Самсон во всем происшедшем винил только себя. Вместо того, чтобы радоваться за дочь, он верил, что Минский вскоре прогонит Дуню.

Он даже не представлял, что гусар может полюбить дочь станционного смотрителя, мысль о женитьбе он и вовсе не допускал. В таких мучениях спился и умер Самсон Вырин. Описывая эту жизненную трагедию, Пушкин сочувствует своему герою и объясняет ограниченность его мышления условиями его жизни.

Этот человек привык к ругани и притеснениям, он считает себя низшим существом, и в силу этого способен мыслить только как мученик.

Вариант 5

Станционный смотритель Самсон Вырин живет бедно, своим трудом, исполненным оскорблений и унижений, он добывает средства к существованию, но ни на Что не жалуется и доволен судьбой. Он растит дочь — милую, чуткую, красивую девушку, которая помогает ему и иногда сглаживает конфликтные ситуации, которые неизбежно возникают на станции с нетерпеливыми и строгими проезжающими. Но в этот маленький спокойный мир приходит беда: молодой гусар Минский тайно увозит Дуню в Петербург.