Обновлено: 11.03.2023

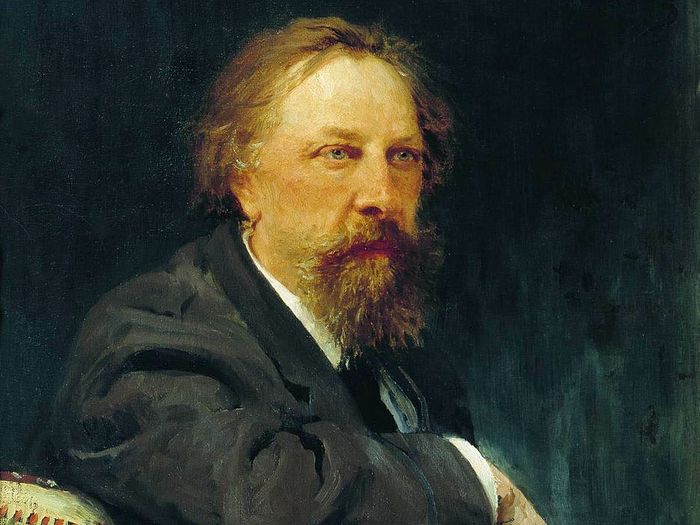

Алексей Константинович Толстой — талантливый поэт 19-го века, внесший огромный вклад в развитие русской литературы. Будучи человеком из знатного дворянского рода, Алексей Константинович прожил яркую и насыщенную жизнь, в которой было все: путешествия по Европе, дружба с императором, служба в армии, политическая деятельность. Но не смотря на высокий социальный статус, богатство, и множество полагающихся привилегий, А.

К. Толстой был человеком ценившим простые, понятные каждому явления. Основной темой его произведений является природа, её красота и самобытность.

А. К. Толстой Писал в разных жанрах и стилях, в его творчестве были и замечательные исторические произведения, баллады, сатиры, фантастические повести, былины. Но больше всего в творчестве поэта ценятся лирические стихотворения. Алексей Константинович был человеком огромной физической силы, любил охотиться и проводить время на природе, он находил в этом умиротворение, и вдохновений для многих прекрасных произведений. Толстой невероятно красочно и ярко показывает природу, его стихи мелодичны и глубоки, он умело раскрывает читателю всю палитру красок и звуков в описываемых пейзажах, детально передает все тонкости и мелочи. Это отлично показано в произведении “Прозрачных облаков спокойной движенье”. В этом стихотворении очень красиво показана осенняя природа, передано ощущение этого состояния, когда природа готовится к зиме. Много не только красок, но и ощущений, звуков, образов.

Осень в этом произведении будто одушевлена, создается мирный и тихий образ. Поэт очень мелодично и красиво передает контраст и глубину осеннего пейзажа. В конце произведение А. К. Толстой переходит к философским рассуждениям, думая о покое, и итогах своей жизни: “И жатва дней твоих обильна иль скудна?”. Это произведении поражает своей глубинной, заставляет и читателя задуматься о многом. Алексей Константинович во многих своих стихах раскрывает влияние природы на человека. Например, это ярко прослеживается в стихотворении “ Когда природа вся трепещет и сияет”:

Мы видим, как природа красотой своих пейзажей, самобытностью и глубиной, позволяет лирическому герою найти вдохновении, собраться с мыслями. Тепло природы греют душу человека, и она “бездейственно в пространстве утопает”. Автор показывает, что тем людям, которые умеют видеть всю сущность природы, понимать её красоту, она дарит невероятный заряд энергии и вдохновения.

Таким образом, мы можем сделать вывод: Красота природы в творчестве Алексея Константиновича Толстого, это в первую очередь её глубина, он находит в простых, казалось бы, явлениях, нечто большее, почву для философских рассуждений. Природа красоты для А. К. Толстого — это простота, родные края, и конечно же пейзажи, в которых поэт находил спокойствие, и самого себя.

Внимание!

Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Ознакомление с биографией Алексея Константиновича Толстого — русского поэта и писателя. Рассмотрение известных баллад на темы русской истории. Анализ возвышенных идеалов его произведений, которые обеспечивают ему достойное место в русской литературе.

| Рубрика | Литература |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 08.10.2017 |

| Размер файла | 20,4 K |

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Оглавление

3. Сатира и юмор

4. Тема истории России

Толстого подвергали жестокой критике за то, что он не присоединился ни к одному из общественных направлений своего времени; однако человечность, возвышенные идеалы и эстетические достоинства его произведений обеспечивают ему достойное место в русской литературе.

Умер Толстой в своем поместье Красный Рог 28 сентября 1875 года.

1. Тема любви

Тема любви занимала большое место в творчестве Толстого. В любви Толстой видел основное начало жизни. Любовь пробуждает в человеке творческую энергию. Самое ценное в любви — родство душ, духовная близость, которую не в силах ослабить расстояние. Через всю любовную лирику поэта проходит образ любящей духовно богатой женщины.

Основным жанром любовной лирики Толстого стали стихотворения романсового типа.

С 1851 года все стихотворения были посвящены одной женщине Софье Андреевне Миллер, которая впоследствии стала его женой, она была единственной на всю жизнь любовью А.Толстого, его музой и первым строгим критиком. Вся любовная лирика А.Толстого с 1851 года посвящена ей.

Вместе с тем любопытно, что это чувство уже испытало влияние общественного настроения, сформированного во многом демократизацией духовной жизни русского общества. Вот почему и героиня любовной лирики А. К. Толстого, несмотря на то, что была она женщиной вполне независимой, обладавшей достаточно сильным характером и волей, предстает в стихах человеком, много претерпевшим, нуждающимся в сочувствии и поддержке. Это отразилось не только в стихах, но и в письмах поэта.

2. Тема природы

А.К. Толстому свойственно необычайно тонкое ощущение красоты родной природы. Он умел уловить самое характерное в формах и красках природы, ее звуках и запахах.

В конце 50-60 годов в произведениях поэта появляются восторженные, народно-песенные мотивы. Отличительной чертой лирики Толстого становится фольклорность.

Многие лирические стихотворения, в которых поэт воспевал природу, положены на музыку великими композиторами. Чайковский высоко ценил простые, но глубоко волнующие произведения поэта и считал их необыкновенно музыкальными.

3. Сатира и юмор

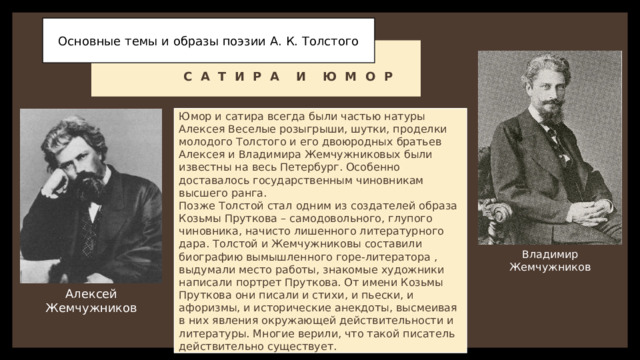

Юмор и сатира всегда были частью натуры А.К. Толстого. Веселые розыгрыши, шутки, проделки молодого Толстого и его двоюродных братьев Алексея и Владимира Жемчужниковых были известны на весь Петербург. Особенно доставалось государственным чиновникам высшего ранга.

Позже Толстой стал одним из создателей образа Козьмы Пруткова — самодовольного, глупого чиновника, начисто лишенного литературного дара. Толстой и Жемчужниковы составили биографию вымышленного горе-литератора, выдумали место работы, знакомые художники написали портрет Пруткова.

От имени Козьмы Пруткова они писали и стихи, и пьески, и афоризмы, и исторические анекдоты, высмеивая в них явления окружающей действительности и литературы. Многие верили, что такой писатель действительно существует.

Афоризмы Пруткова пошли в народ.

Сатирические его стихотворения пользовались большим успехом. Любимыми сатирическими жанрами А.К. Толстого были: пародии, послания, эпиграммы.

Земля наша богата

Порядка ж снова нет.

4. Тема истории России

Основными жанрами в исторической лирике А.К.Толстого являлись баллады, былины, поэмы, трагедии. В этих произведениях развернута целая поэтическая концепция русской истории.

Историю России Толстой делил на два периода: домонгольский (Киевская Русь) и послемонгольский (Московская Русь).

Первый период он идеализировал. По его убеждению, в древности Русь была близка к рыцарской Европе и воплощала высший тип культуры, разумного общественного устройства и свободного проявления достойной личности. На Руси не было рабства, существовало народовластие в форме веча, не было деспотизма и жестокости в управлении страной, князья относились с уважением к личному достоинству и свободе граждан, русский народ отличался высокой нравственностью и религиозностью. Высок был и международный престиж Руси.

Монголо-татарское нашествие повернуло течение истории вспять. С 14 века на смену вольностям, всеобщему согласию и открытости Киевской Руси и Великого Новгорода приходят холопство, тирания и национальная замкнутость России Московской, объясняемые тяжким наследием татарского ига. Устанавливается рабство в виде крепостного права, уничтожено народовластие и гарантии свободы и чести, возникают самодержавие и деспотизм, жестокость, моральное разложение населения.

Все эти процессы он относил в первую очередь к периоду правления Ивана III, Ивана Грозного, Петра Великого.

Толстой включал в свои произведения образы народных героев (Илья Муромец, Боривой, Алеша Попович) и правителей (князь Владимир, Иван Грозный, Петр I)

Любимым жанром поэта была баллада

Для А. Толстого была характерна личная независимость, честность, неподкупность, благородство. Ему были чужды карьеризм, приспособленчество и высказывание мыслей, противных его убеждениям. Поэт всегда честно говорил в глаза царю. Он осуждал державный курс русской бюрократии и искал идеал в истоках русской демократии древнего Новгорода. Кроме того, он решительно не принимал и русский радикализм революционеров-демократов, находясь вне обоих станов.

Ретроград, монархист, реакционер — такими эпитетами награждали Толстого сторонники революционного пути: Некрасов, Салтыков-Щедрин, Чернышевский. А в советское время великий поэт был низведен до положения второстепенного поэта (мало издавался, не изучался в курсе литературы). Но как ни старались предать забвению имя Толстого, влияние его творчества на развитие русской культуры оказалось огромно (литература — стал предтечей русского символизма, кино -11 фильмов, театр — трагедии прославили русскую драматургию, музыка -70 произведений, живопись — картины, философия — взгляды Толстого стали основой для философской концепции В. Соловьева).

Тема любви занимала большое место в творчестве Толстого. В любви Толстой видел основное начало жизни. Любовь пробуждает в человеке творческую энергию. Самое ценное в любви — родство душ, духовная близость, которую не в силах ослабить расстояние. Через всю любовную лирику поэта проходит образ любящей духовно богатой женщины.

Основным жанром любовной лирики Толстого стали стихотворения романсового типа. Больше половины его стихотворений на любовную тему превратились в музыкальные стихотворения.

С1851 года все стихотворения были посвящены одной женщине Софье Андреевне Миллер, которая впоследствии стала его женой.

Средь шумного бала, случайно,

В тревоге мирской суеты,

Тебя я увидел, но тайна

Твои покрывала черты:

Через несколько дней он увидел ее. Софья Андреевна стала единственной на всю жизнь любовью А.Толстого. Она была замужем за полковником конной гвардии (уже не жила с мужем, но развод не был оформлен). Любовь их была глубоким чувством, но соединить свои судьбы они не могли, так как были препятствия со стороны властной матери А.Толстого и Л.Ф.Миллера. Брак был оформлен только в 1863 году. Софья Андреевна всегда была верной подругой А.Толстого, его музой и первым строгим критиком, она обладала безупречным вкусом, и ее мнением художник очень дорожил. Софья Андреевна была великолепно образована, знала 14 языков, играла на рояле, хорошо пела. Вся любовная лирика А.Толстого с 1851 года посвящена ей.

придает его голосу нотки оптимизма:

И в воздухе звучат слова, не знаю чьи,

Про счастье, и любовь, и юность, и доверье,

И громко вторят им бегущие ручьи,

Колебля тростника желтеющие перья;

Пускай же, как они по глине и песку

Растаявших снегов, журча, уносят воды,

Бесследно унесет души твоей тоску

Врачующая власть воскреснувшей природы!

Край ты мой, родимый край!

Kонский бег на воле,

В небе крик орлиных стай,

Волчий голос в поле!

Гой ты, родина моя!

Гой ты, бор дремучий!

Свист полночный соловья,

Ветер, степь да тучи!

На лугу широком!

Вас не перечесть,

Не окинуть оком!

В зеленом болоте,

Что вы стережете?

Были мы цветами,-

Дале друг от друга!

От лихих гостей

Нет нам обороны,

На главах у нас

На главах у нас,

Галок стая вьет

Основной жанр: пейзаж (включающий философские раздумья).

Основные образы: весенний месяц май, образ многострадальной Родины, образы безграничной свободы и необъятных просторов родного края.

3) Сатира и юмор

Юмор и сатира всегда были частью натуры А.К. Веселые розыгрыши, шутки, проделки молодого Толстого и его двоюродных братьев Алексея и Владимира Жемчужниковых были известны на весь Петербург. Особенно доставалось государственным чиновникам высшего ранга. Жалобы.

Позже Толстой стал одним из создателей образа Козьмы Пруткова – самодовольного, глупого чиновника, начисто лишенного литературного дара. Толстой и Жемчужниковы составили биографию вымышленного горе-литератора , выдумали место работы, знакомые художники написали портрет Пруткова. От имени Козьмы Пруткова они писали и стихи, и пьески, и афоризмы, и исторические анекдоты, высмеивая в них явления окружающей действительности и литературы. Многие верили, что такой писатель действительно существует.

В данной разработке описываются основные темы и образы поэзии А.К.Толстого,в частности: тема любви,тема природы,сатира и юмор,тема истории России.

Основные темы и образы поэзии

Алексей Константинович Толстой

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ

Основные темы и образы поэзии А. К. Толстого

Т Е М А Л Ю Б В И

Тема любви занимала большое место в творчестве Толстого. В любви Толстой видел основное начало жизни. Через всю любовную лирику поэта проходит образ любящей духовно богатой женщины. Основным жанром любовной лирики Толстого стали стихотворения романсового типа. Больше половины его стихотворений на любовную тему превратились в музыкальные стихотворения.

С1851 года все стихотворения были посвящены одной женщине Софье Андреевне Миллер, которая впоследствии стала его женой. Она была верной подругой А.Толстого, его музой и первым строгим критиком, она обладала безупречным вкусом, и ее мнением художник очень дорожил. Софья Андреевна была образована, знала 14 языков, играла на рояле, хорошо пела. Вся любовная лирика А.Толстого с 1851 года посвящена ей.

Средь шумного бала, случайно,

В тревоге мирской суеты,

Тебя я увидел, но тайна

Твои покрывала черты:

Через несколько дней он увидел ее. Софья Андреевна стала единственной на всю жизнь любовью А.Толстого. Она была замужем за полковником конной гвардии (уже не жила с мужем, но развод не был оформлен). Любовь их была глубоким чувством, но соединить свои судьбы они не могли, так как были препятствия со стороны властной матери А.Толстого и Л.Ф.Миллера. Брак был оформлен только в 1863 году.

Основные темы и образы поэзии А. К. Толстого

Т Е М А П Р И Р О Д Ы

Основной жанр: пейзаж (включающий философские раздумья).

Основные образы: весенний месяц май, образ многострадальной Родины, образы безграничной свободы и необъятных просторов родного края.

Край ты мой , родимый край!

Kонский бег на воле,

В небе крик орлиных стай,

Волчий голос в поле!

Гой ты, родина моя!

Гой ты, бор дремучий!

Свист полночный соловья,

Ветер, степь да тучи!

. И в воздухе звучат слова , не знаю чьи ,

Про счастье, и любовь, и юность, и доверье,

И громко вторят им бегущие ручьи,

Колебля тростника желтеющие перья.

Пускай же, как они по глине и песку

Растаявших снегов, журча, уносят воды,

Бесследно унесет души твоей тоску

Врачующая власть воскреснувшей природы!

Основные темы и образы поэзии А. К. Толстого

С А Т И Р А И Ю М О Р

Юмор и сатира всегда были частью натуры Алексея Веселые розыгрыши, шутки, проделки молодого Толстого и его двоюродных братьев Алексея и Владимира Жемчужниковых были известны на весь Петербург. Особенно доставалось государственным чиновникам высшего ранга.

Позже Толстой стал одним из создателей образа Козьмы Пруткова – самодовольного, глупого чиновника, начисто лишенного литературного дара. Толстой и Жемчужниковы составили биографию вымышленного горе-литератора , выдумали место работы, знакомые художники написали портрет Пруткова. От имени Козьмы Пруткова они писали и стихи, и пьески, и афоризмы, и исторические анекдоты, высмеивая в них явления окружающей действительности и литературы. Многие верили, что такой писатель действительно существует.

На фоне русской словесности своего времени, в которой обильно представлено сатирическое стихотворство, комическая поэзия Толстого отличается разнообразием приемов и свободой от какой бы то ни было идеологии. По характеру комического дара Алексей Толстой напоминает философа и поэта Владимира Соловьева — своего продолжателя в этом направлении стихотворства.

Козьма Прутков

А. К .Толстого и братьев Жемчужниковых

Основные темы и образы поэзии А. К. Толстого

Т Е М А И С Т О Р И И Р О С С И И

Основные жанры: баллады, былины, поэмы, трагедии . В этих произведениях развернута целая поэтическая концепция русской истории.

Историю России Толстой делил на два периода: домонгольский (Киевская Русь) и послемонгольский (Московская Русь).

Первый период он идеализировал. По его убеждению, в древности Русь была близка к рыцарской Европе и воплощала высший тип культуры, разумного общественного устройства и свободного проявления достойной личности. На Руси не было рабства, существовало народовластие в форме веча, не было деспотизма и жестокости в управлении страной, князья относились с уважением к личному достоинству и свободе граждан, русский народ отличался высокой нравственностью и религиозностью. Высок был и международный престиж Руси.

Монголо-татарское нашествие повернуло течение истории вспять. С 14 века на смену вольностям, всеобщему согласию и открытости Киевской Руси и Великого Новгорода приходят холопство, тирания и национальная замкнутость России Московской, объясняемые тяжким наследием татарского ига. Устанавливается рабство в виде крепостного права, уничтожено народовластие и гарантии свободы и чести, возникают самодержавие и деспотизм, жестокость, моральное разложение населения.

Все эти процессы он относил в первую очередь к периоду правления Ивана III, Ивана Грозного, Петра Великого.

Читайте также:

- Мини сочинение на тему первый

- Сочинение на тему эхо войны в рассказе б екимова и повести в конецкого

- Сочинение теперь я жил в совсем другом мире я узнавал то что они не знали

- Сочинение моя малая родина 4 класс

- Сочинение капитанская дочка осада города

Лучшие лирические стихотворения Толстого психологически конкретны и точны. Поэт избегает романтического гиперболизма, форсированной напряженности речи, он тяготеет к простоте выражения чувств, хотя не всегда чужд декларативности. В некоторых лирических стихотворениях Толстой передает столкновение противоречивых чувств, тревогу, раздвоенность («Залегло глубоко смутное сомненье,/И душа собою вечно недовольна…»). Выражая искренние, живые чувства, его лирика лишается «гладкости», завершенности и как бы получает право на небрежность языка и на «дурные рифмы».

Отличительная особенность поэзии А. Толстого — искренний, интимный тон, открытость лирического голоса, за которым угадывается сильная и незаурядная, но исключительно скромная натура. С какой-то деликатной нежностью поэт касается интимных сторон души или переживаний другого человека. Эти черты во многом определили успех его любовной лирики, где душевная чуткость и утонченный артистизм соединились с глубиной страсти и робкой застенчивостью.

Толстой умел передать самую атмосферу нежной влюбленности, едва уловимого интереса, который внезапно проявляют друг к другу совсем незнакомые и до тех пор чужие люди.

Любовь, как и природа, противостояли у Толстого тусклой, прозаической обыденности. В этих переживаниях цельно и полно выражалась его душа. Но была у поэта еще одна заветная тема — русская история, где дорогие для него черты национального характера воплощались в объективных образах. В свернутом виде эпический элемент присущ и лирическим стихотворениям поэта. Уже самый ввод в лирическое стихотворение не только носителя эмоции («я»), но и другого сознания (лирического персонажа) предполагал сюжетность и отчасти драматизацию лирических жанров.

В русской любовной лирике Толстой занимает уникальное место. Его любовная лирика, особенно 1850-х годов, рисует образ человека исключительной нравственной цельности. Его здоровой и сильной натуре чужды появляющиеся позднее паралич воли, сомнение, ему присущи крепость души, надежность и прочность. «Я стою надежно и прочно!» — писал поэт. В любви Толстой видел основное начало жизни. Любовь пробуждает в человеке творческую энергию. Эта жизненная сила любви, свойственная всему бытию, придавала любовной лирике поэта светлый, победительный тон и оптимистические интонации, которые сам Толстой считал отличительным признаком своей поэзии. Примером тому служит стихотворение «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…» (1858).

Стихотворение примечательно тем, что, написанное строфами, состоящими из пятистиший, оно обнимает собою все основные стихии жизни — природу, любовь, красоту. В ответ на молчаливую жалобу любящей женщины, недовольной холодностью мужчины («Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…»), ее возлюбленный объясняет отношение к ней не изменой («О, не грусти, ты все мне дорога…»), а состоянием души, не удовлетворенной ограниченностью земной любви и жаждущей неземных просторов:

Но я любить могу лишь на просторе,

Мою любовь, широкую, как море,

Вместить не могут жизни берега.

Сравнение любви с морем, с его безбрежностью и неисчерпаемостью проходит через всю лирику Толстого. Для поэта любовь — это радостное и добровольное ограничение своей свободы. В горькие минуты, когда он заявляет о своей «особенности», когда он отделяется от любимой, он воспринимает это как «измену». В стихотворении «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…» он пишет о временном состоянии души, сравнивая свою «измену» с «изменой моря» «в отлива час». Новый порыв любви воспринимается как общий закон жизни, как природное свойство морской стихии:

И уж бегут с обратным шумом волны

Издалека к любимым берегам.

Божественный замысел создания мира включал любовь как всеобъединяющую и всетворящую силу, но ограничивал всемогущее действие любви на земле:

Когда Глагола творческая сила

Толпы миров воззвала из ночи,

Любовь их все, как солнце, озарила…

Держась «романтического двоемирия», Толстой, в отличие от Фета, полагал, что человек воспринимает природу не целостно, а отдельными картинами или отблесками неземных картин, которые не создают красоты в ее совокупности и единстве:

И, порознь их отыскивая жадно,

Мы ловим отблеск вечной красоты…

Не только красота, но и все другие начала бытия, в том числе любовь, на земле «раздроблены» и не могут слиться вместе:

И любим мы любовью раздробленной…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И ничего мы вместе не сольем.

Такая ограниченная, узкая любовь не удовлетворяет поэта, потому что он чувствует в своей душе иную любовь, превышающую земную, которая не отменяет чувственную, плотскую любовь, а включает ее во всечеловеческую любовь как принцип бытия, положенный Богом в основание мироздания. Именно такой безбрежной, необъятной любовью, невозможной на земле, но возможной в будущем, преодолевающем земное «горе», поэт и любит свою возлюбленную, не отделяя любовь к ней от любви ко всему сущему:

Но не грусти, земное минет горе,

Пожди еще, неволя недолга —

В одну любовь мы все сольемся вскоре,

В одну любовь, широкую, как море,

Что не вместят земные берега!

Эти неограниченные романтические желания, превозмогающие и законы земли, и силы земного человека, выдают в Толстом поэта, не удовлетворенного настоящим, презирающего посредственное, стандартное и всегда в своем порыве обращенного к идеальному в человеке и в жизни.

Вопросы и задания

- Расскажите о жизненном и творческом пути А. К. Толстого.

- Назовите главные темы творчества поэта.

- В чем состоят отличительные особенности его поэзии?

- Какие жанры культивировал А. К. Толстой? Кратко расскажите о каждом из них.

- Сравните лирику А. К. Толстого и А. А. Фета. Как понимали они главные начала жизни — красоту, любовь, свободу? Как воплощалась в их стихотворениях природа? Найдите общие и различные черты, сравнив отдельные известные вам стихотворения.

- Каково отношение А. К. Толстого к Древней Руси? Как выразилось оно в ранее прочитанных вами балладах? В каких жанрах была воплощена А. К. Толстым историческая тема?

- Дайте анализ одного из стихотворений о природе и о любви.

- Расскажите о сатирических произведениях А. К. Толстого.

А. К. Толстой был простым и предельно искренним человеком. Даже названия eгo стихотворений доносят до нас характер их автора: “Коль любить, так без paccyдку. “, “Край ты мой, родимый край. “.

Мир природы – мир, в котором свободно ощущает ceбя поэт. Но это не состояние спокойного лицезрения окружающего: поэт чувствует себя соучастником напряженной и драматичной жизни природы, которая всегда неразрывно связана с человеком.

А. К. Толстому принадлежит выражение, очень точно передающее тональность eгo пейзажной лирики: он говорит о “врачующей власти воскреснувшей природы “. Она очевидна в стихах о eгo любимом времени года весне: “То было раннею весною. “, “Колокольчики мои. ” (это стихотворение он считал одной из своих удач), “Острою секирой ранена береза. “, “Ласточки, кружась. “, “Звонче жаворонка пенье. “, “Дождя отшумевшего капли. “.

“Искусство не должно быть средством. в нем caмом уже содержатся все результаты, к которым бесплодно стремятся приверженцы утилитарности, именующие себя поэтами, романистами, живописцами или скульпторами”, – писал поэт другу. Теоретические взгляды и поэтическая практика А. К. Толстого связаны с pомантизмом. Как все романтики, он ставил искусство в центре своей концепции мира. Среди позиций, связанных с романтизмом, особенно важно представление Толстого о любви как божественном мировом начале. При этом грусть, тоска, печаль – излюбленные слова поэта, дающие повод для сопоставления eгo лирики со стихотворениями В. А. Жуковского.

При знакомстве с любовной лирикой поэта создается впечатление, что перед нами нечто вроде лирического дневника, который точно воспроизводит факты биографии писателя. Образ любимой женщины проникнут чистотой нравственнoгo чувства, он конкретен, и ее облик реален.

Толстой в своей лирике не боится “простых” слов, общепринятых эпитетов. Поэтическая сила eгo стиха в нeпосредственности чувства, задушевности тона, даже вpeменами в наивности восприятия. Знаменитое стихотворение “Средь шумного бала, случайно. ” может быть названо психологичеснкой новеллой. Оно отражает историю eгo отношений с Софьей Андреевной Миллер, которая стремительно и навсегда вошла в жизнь поэта на oдном из петербургских маскарадов 1851 года. История ее жизни могла бы лечь в основу драматического повествования. Но история преданности графа Толстого этой женщине, может быть, еще драматичней. Только после многих лет им удалось соединить свои судьбы и создать семью.

Софья Андреевна была “эстетическим эхом” поэта и coздавала атмосферу, которая была ему дорога. Она владела 14 языками, была умным и внимательным собеседником, очень тонким и чутким читателем стихов. В хрестоматии мы поместили несколько стихотворений, которые посвящены их отношениям. Можете также прочесть и другие посвященные ей стихотворения, которые расширят ваше представление о взаимоотношениях этих двух незаурядных людей. К ней обращены лирические строки произведений Толстого: “С ружьем за плечами, один, при луне. “, “Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя paдость. “, “Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре. “, “Усни, печальный дрyг. “, “Ты жертва жизненных тревoг. “, “Крымские очерки”, “3апад гaснeт. “и др.

Искренне любя свою Родину, поэт умел видеть мир вокpyг не только в обаянии eгo лирических красот (“Колодники”).

(1

оценок, среднее: 4.00

из 5)

Сочинения по темам:

- Стихотворная работа “Господь, меня готовя к бою” была впервые напечатана в 1857 году. О чем она? О всегда волнующей теме,…

- В начале 1850-х годов Алексей Константинович Толстой познакомился с Софьей Андреевной Миллер. Женщина не могла похвастаться симпатичным лицом, зато она…

- Наибольшее количество стихотворений Алексей Константинович Толстой создал в 1850-е годы. В частности, речь идет о пейзажной зарисовке “Замолкнул гром, шуметь…

- В период с 1851 по 1859 год Алексей Константинович Толстой наибольшее внимание уделяет написанию стихотворений. За это время создано порядка…

- Л. Н. Толстой вошел в русскую литературу как зрелый и оригинальный художник. Повесть “Детство” (1852), как и последовавшие за ней…

- В основу величайшего произведения Льва Николаевича Толстого роман-эпопею “Война и мир” легли реальные события, которые происходило в России в начале…

- Как известно, лирика передает переживания человека, его мысли и чувства, вызванные различными явлениями жизни. В лирике Маяковского изображается строй мыслей…

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

1. Тема любви

2. Тема природы

3. Сатира и юмор

4. Тема истории России

Заключение

Библиография

Введение

Алексей Константинович Толстой (1817?1875), русский поэт и писатель. Родился 24 августа 1817 в Санкт-Петербурге. Личный друг Александра II, он отказался от предложения стать адъютантом царя и решил занять должность распорядителя придворной охоты. Писатель известен балладами на темы русской истории, историческим романом «Князь Серебряный» (1863) из времен Ивана Грозного и драматической трилогией (1866?1870) «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». Две последние пьесы были долгое время запрещены цензурой, так как в драме «Царь Федор Иоаннович» Толстой изобразил трагическую судьбу простодушного царя: желая творить добро, но неспособный разобраться в путаной политике своего времени, он навлекает беду на всех, кому хотел бы помочь.

Толстой был убежденным западником и противопоставил свободное и цивилизованное существование Киевской Руси как части западного мира жестокой тирании Ивана Грозного и Московской Руси, которая дошла до его дней. Среди его главнейших поэм — «Иоанн Дамаскин», где утверждается свобода искусства, и «Дракон», из жизни возрожденной Италии. Толстой — автор ряда сатирических произведений, в том числе комической истории России, где высмеивается российская тоска по порядку, и поэмы «Поток-Богатырь», бичующей как Московскую тиранию, так и радикальную нелепицу новейших дней. В том же насмешливом роде Толстой и его двоюродные братья, Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы, писали под коллективным псевдонимом «Козьма Прутков». Прутков изображался чрезвычайно ограниченным бюрократом, возомнившим себя писателем; безвкусица его стихотворений и общая непроходимая глупость должны были стать сатирическим заслоном литературным притязаниям многочисленных мелких писателей, превозносимых современниками.

Толстого подвергали жестокой критике за то, что он не присоединился ни к одному из общественных направлений своего времени; однако человечность, возвышенные идеалы и эстетические достоинства его произведений обеспечивают ему достойное место в русской литературе.

1. Тема любви

Тема любви занимала большое место в творчестве Толстого. В любви Толстой видел основное начало жизни. Любовь пробуждает в человеке творческую энергию. Самое ценное в любви — родство душ, духовная близость, которую не в силах ослабить расстояние. Через всю любовную лирику поэта проходит образ любящей духовно богатой женщины.

Основным жанром любовной лирики Толстого стали стихотворения романсового типа.

С 1851 года все стихотворения были посвящены одной женщине Софье Андреевне Миллер, которая впоследствии стала его женой, она была единственной на всю жизнь любовью А.Толстого, его музой и первым строгим критиком. Вся любовная лирика А.Толстого с 1851 года посвящена ей.

Вместе с тем любопытно, что это чувство уже испытало влияние общественного настроения, сформированного во многом демократизацией духовной жизни русского общества. Вот почему и героиня любовной лирики А. К. Толстого, несмотря на то, что была она женщиной вполне независимой, обладавшей достаточно сильным характером и волей, предстает в стихах человеком, много претерпевшим, нуждающимся в сочувствии и поддержке. Это отразилось не только в стихах, но и в письмах поэта.

Стихотворение «Средь шумного бала», благодаря музыке Чайковского, превратилось в знаменитый романс, который был очень популярен и в XIX, и в XX веках. литература толстой писатель

Произведение представляет собой стихотворную новеллу, в которой «с почти летописной точностью» воспроизведены обстоятельства случайной встречи поэта с незнакомкой, появившейся в суете многолюдного бала. Автор не видит её лица, но успевает заметить «печальные очи» под маской, услышать голос, в котором парадоксальным образом соединены «и звук нежной свирели, и рокот морского вала». Портрет дамы выглядит столь же неопределённым, как и чувства, которые внезапно овладевают лирическим героем: с одной стороны, его волнует её загадочность, с другой — он встревожен и растерян перед напором одолевающих его «неясных грёз»

2.

Тема природы

А.К. Толстому свойственно необычайно тонкое ощущение красоты родной природы. Он умел уловить самое характерное в формах и красках природы, ее звуках и запахах.

Многие произведения А. К. Толстого строятся на описании своих родных мест, своей Родины, вскормившей и вырастившей поэта. В нем очень сильна любовь ко всему «земному», к окружающей природе, он тонко ощущает её красоту. В лирике Толстого преобладают стихотворения пейзажного типа.

В конце 50-60 годов в произведениях поэта появляются восторженные, народно-песенные мотивы. Отличительной чертой лирики Толстого становится фольклорность.

Особенно привлекательна для Толстого весенняя пора, расцветающие и оживающие поля, луга, леса. Любимым образом природы в поэзии Толстого является «веселый месяц май». Весеннее возрождение природы исцеляет поэта от противоречий, душевных терзаний и придает его голосу нотки оптимизма.

В стихотворении «Край ты мой, родимый край» Родина у поэта ассоциируется с величием степных скакунов, с их безумными скачками на полях. Гармоничное слияние этих величественных животных с окружающей природой, создают у читателя образы безграничной свободы и необъятных просторов родного края.

В природе Толстой видит не только неумирающую красоту и врачующую истерзанный дух современного человека силу, но и образ многострадальной Родины. Пейзажные стихотворения легко включают в себя раздумья о родной земле, о битвах за независимость страны, о единстве славянского мира. («Ой стоги, стоги»)

Многие лирические стихотворения, в которых поэт воспевал природу, положены на музыку великими композиторами. Чайковский высоко ценил простые, но глубоко волнующие произведения поэта и считал их необыкновенно музыкальными.

3.

Сатира и юмор

Юмор и сатира всегда были частью натуры А.К. Толстого. Веселые розыгрыши, шутки, проделки молодого Толстого и его двоюродных братьев Алексея и Владимира Жемчужниковых были известны на весь Петербург. Особенно доставалось государственным чиновникам высшего ранга.

Позже Толстой стал одним из создателей образа Козьмы Пруткова — самодовольного, глупого чиновника, начисто лишенного литературного дара. Толстой и Жемчужниковы составили биографию вымышленного горе-литератора, выдумали место работы, знакомые художники написали портрет Пруткова.

От имени Козьмы Пруткова они писали и стихи, и пьески, и афоризмы, и исторические анекдоты, высмеивая в них явления окружающей действительности и литературы. Многие верили, что такой писатель действительно существует.

Афоризмы Пруткова пошли в народ.

Сатирические его стихотворения пользовались большим успехом. Любимыми сатирическими жанрами А.К. Толстого были: пародии, послания, эпиграммы.

Сатира Толстого поражала своей смелостью и озорством. Свои сатирические стрелы он направлял и на нигилистов («Послание к М.Н. Лонгинову о дарвинизме», баллада «Порой веселой мая…» и др.), и на государственный порядок («Сон Попова»), и на цензуру, и мракобесие чиновников, и даже на самую русскую историю («История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»).

Самым известным произведением данной тематики является сатирическое обозрение «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868). В 83 четверостишиях изложена вся история России (1000 лет) с призвания варягов до правления Александра II. Алексей Константинович дает меткие характеристики русским князьям и царям, описывая их попытки улучшить жизнь на Руси. А заканчивается каждый период словами:

Земля наша богата

Порядка ж снова нет.

4.

Тема истории России

Основными жанрами в исторической лирике А.К.Толстого являлись баллады, былины, поэмы, трагедии. В этих произведениях развернута целая поэтическая концепция русской истории.

Историю России Толстой делил на два периода: домонгольский (Киевская Русь) и послемонгольский (Московская Русь).

Первый период он идеализировал. По его убеждению, в древности Русь была близка к рыцарской Европе и воплощала высший тип культуры, разумного общественного устройства и свободного проявления достойной личности. На Руси не было рабства, существовало народовластие в форме веча, не было деспотизма и жестокости в управлении страной, князья относились с уважением к личному достоинству и свободе граждан, русский народ отличался высокой нравственностью и религиозностью. Высок был и международный престиж Руси.

Баллады и поэмы Толстого, рисующие образы Древней Руси, пронизаны лиризмом, они передают страстную мечту поэта о духовной независимости, восхищение цельными героическими натурами, запечатленными народной эпической поэзией. В балладах «Илья Муромец», «Сватовство», «Алеша Попович», «Боривой» образы легендарных героев и исторические сюжеты иллюстрируют мысль автора, воплощают его идеальные представления о Руси.

Монголо-татарское нашествие повернуло течение истории вспять. С 14 века на смену вольностям, всеобщему согласию и открытости Киевской Руси и Великого Новгорода приходят холопство, тирания и национальная замкнутость России Московской, объясняемые тяжким наследием татарского ига. Устанавливается рабство в виде крепостного права, уничтожено народовластие и гарантии свободы и чести, возникают самодержавие и деспотизм, жестокость, моральное разложение населения.

Все эти процессы он относил в первую очередь к периоду правления Ивана III, Ивана Грозного, Петра Великого.

XIX век Толстой воспринимал как прямое продолжение позорного «московского периода» нашей истории. Поэтому и современные российские порядки подвергались критике со стороны поэта.

Толстой включал в свои произведения образы народных героев (Илья Муромец, Боривой, Алеша Попович) и правителей (князь Владимир, Иван Грозный, Петр I)

Любимым жанром поэта была баллада

Наиболее распространенный в творчестве Толстого литературный образ — это образ Ивана Грозного (во многих произведениях- баллады «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин», роман «Князь Серебряный», трагедия «Смерть Иоанна Грозного»). Эпоха правления этого царя — это яркий пример «московщины»: казни неугодных, бессмысленная жестокость, разорение страны царскими опричниками, закрепощение крестьян. Кровь стынет в венах, когда читаешь строки из баллады «Василий Шибанов» о том, как слуга сбежавшего в Литву князя Курбского привозит Ивану Грозному послание от хозяина.

Для А. Толстого была характерна личная независимость, честность, неподкупность, благородство. Ему были чужды карьеризм, приспособленчество и высказывание мыслей, противных его убеждениям. Поэт всегда честно говорил в глаза царю. Он осуждал державный курс русской бюрократии и искал идеал в истоках русской демократии древнего Новгорода. Кроме того, он решительно не принимал и русский радикализм революционеров-демократов, находясь вне обоих станов.

Заключение

Алексей Константинович Толстой по сей день остается великим русским писателем «Золотого века» русской литературы. Естественно, писатель вложил значимый, огромный вклад в развитие отечественной литературы. Он разносторонний поэт, так как писал свои произведения, отталкиваясь от любых тем, в которых писал то, что он думает, выражая свою точку зрения через художественные образы, приемы и др. Некоторые из этих тем лирики Толстого, притом немало важных, мы уже изучили.

Ретроград, монархист, реакционер — такими эпитетами награждали Толстого сторонники революционного пути: Некрасов, Салтыков-Щедрин, Чернышевский. А в советское время великий поэт был низведен до положения второстепенного поэта (мало издавался, не изучался в курсе литературы). Но как ни старались предать забвению имя Толстого, влияние его творчества на развитие русской культуры оказалось огромно (литература — стал предтечей русского символизма, кино -11 фильмов, театр — трагедии прославили русскую драматургию, музыка -70 произведений, живопись — картины, философия — взгляды Толстого стали основой для философской концепции В. Соловьева).

«Я один из двух или трех писателей, которые держат у нас знамя искусства для искусства, ибо убеждение мое состоит в том, что назначение поэта — не приносить людям какую-нибудь непосредственную выгоду или пользу, но возвышать их моральный уровень, внушая им любовь к прекрасному…» (А. К. Толстой).

Библиография

1. «Алексей Константинович Толстой» http://www.allsoch.ru

2. «Толстой Алексей Константинович» http://mylektsii.ru

3. «Русская любовная лирика» http://www.lovelegends.ru

4. «Природа в творчестве А. К. Толстого» http://xn—-8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Жизнь и творчество Алексея Константиновича Толстого. Юмористически-сатирические стихотворения Толстого против течений ХІХ в. Киевская Русь в его поезии. Пьеса-трилогия «Царь Борис» — психологическое исследование личностей русских царей и народа.

реферат , добавлен 18.01.2008

Граф А.К. Толстой — русский писатель, поэт, драматург; член-корреспондент Петербургской Академии наук с 1873 года. Биография: университеты, дипломатический опыт, творчество: романтическая фантастика баллад, сатирические стихотворения, историческая проза.

презентация , добавлен 18.02.2013

Историческая тема в творчестве А. Толстого в узком и широком смысле. Усложнение материала в творческом процессе Толстого. Влияние политической системы времени на отображение исторической действительности в прозе и драме. Тема Петра в творчестве писателя.

реферат , добавлен 17.12.2010

Путь Жуковского к романтизму. Отличие русского романтизма от западного. Созерцательность романтики творчества, эклектизм ранних произведений поэта. Философское начало в лирике поэта, жанровое своеобразие баллад, значение для русской литературы.

курсовая работа , добавлен 03.10.2009

Значение пейзажной лирики в творчестве русских поэтов второй половины XIX века. Пейзажная лирика в стихотворениях Алексея Толстого, Аполлона Майкова, Ивана Никитина, Алексея Плещеева, Ивана Сурикова. Сочетание внутреннего мира человека и красоты природы.

реферат , добавлен 30.01.2012

Список произведений писателя В. Суворова, посвященные событиям Второй мировой войны. Тема романа «Контроль» и его достоинства. Произведения «заволжского цикла» А.Н. Толстого, принесшие ему известность. Сюжетные линии романа «Хождение по мукам».

презентация , добавлен 28.02.2014

Основные процессы архаизации и обновления русской лексики. Повесть «Детство» Л.Н. Толстого: история создания, её место в русской литературе. Лингвистическая наука об архаизмах и их стилистическом использовании. Семантическая классификация историзмов.

дипломная работа , добавлен 11.05.2010

Сравнительный подход к изучению русской и татарской литературы ХІХ-ХХ в. Анализ влияния творческой деятельности Толстого на становление татарской культуры. Рассмотрение темы трагического в романах Толстого «Анна Каренина» и Ибрагимова «Молодые сердца».

реферат , добавлен 14.12.2011

Происхождение семьи русского писателя Льва Николаевича Толстого. Переезд в Казань, поступление в университет. Лингвистические способности юного Толстого. Военная карьера, выход в отставку. Семейная жизнь писателя. Последние семь дней жизни Толстого.

презентация , добавлен 28.01.2013

Краткие сведения о жизненном пути и деятельности Льва Николаевича Толстого — выдающегося русского писателя и мыслителя. Его детские годы и период образования. Расцвет творчества Толстого. Путешествия по Европе. Смерть и похороны писателя в Ясной Поляне.

В ранний период творчества, в 1840-е годы,

лирические стихотворения Толстого наполнены живым чувством истории, памятью о

которой пронизаны ярко-праздничные картины русской и украинской природы. В

стихотворении «Ты знаешь край, где все обильем дышит…» поэт использует

композиционное построение любимой русскими и немецкими романтиками «Миньоны»

Гёте. Лирическая героиня произведения вдохновенно говорит там о таинственной

обетованной земле, где цветут лимоны, где негой Юга дышит небосклон, и трижды

призывает своего возлюбленного:

Туда, туда, Возлюбленный, нам скрыться б

навсегда.

Толстой, повторяя композиционную схему стихов

Гёте, стремится наполнить ее не таинственно-романтическим, а реалистическим

содержанием, используя опыт лермонтовской «Родины». Пейзаж Украины дается

сперва общим планом, как с высоты птичьего полета:

Ты знаешь край, где все обильем дышит, Где реки

льются чище серебра, Где ветерок степной ковыль колышет, В вишневых рощах тонут

хутора…

Затем поэт складывает крылья, приземляется среди

украинских сел и садов, где «деревья гнутся долу, и до земли висит их плод

тяжелый». Открывается панорама окрестных лесов, озер, полей. И уже совсем

по-лермонтовски звучат строки, когда поэт входит в круг современной ему народной

жизни:

Туда, туда всем сердцем я стремлюся,

Туда, где сердцу было так легко,

Где из цветов венок плетет Маруся,

О старине поет слепой Грицко,

И парубки, кружась на пожне гладкой, Взрывают

пыль веселою присядкой!

Далее поэт совершает полемический по отношению к

лермонтовской «Родине» ход. Вспомним, что «темной старины заветные преданья»

не шевелили «отрадного мечтанья» в душе Лермонтова. А у Толстого наоборот: от

конкретных реалий украинского пейзажа, от картин современной народной жизни

память поэта устремляется в дали истории:

Среди степей курган времен Батыя, Вдали стада

пасущихся волов, Обозов скрып, ковры цветущей гречи И вы, чубы — остатки

славной Сечи… И украинский пейзаж, и народная жизнь наполнены у Толстого

гулом истории, насыщены «заветными преданьями» темной старины. Поэт

одухотворяет природу и народную жизнь отголосками давно прошедших времен:

Ты помнишь ночь над спящею Украиной, Когда седой

вставал с болота пар, Одет был мир и сумраком и тайной, Блистал над степью

искрами стожар, И мнилось нам: через туман прозрачный Несутся вновь Палей и

Сагайдачный? Толстой верен здесь основным эстетическим установкам своего

творчества: видимый мир просквожен у него светом мира невидимого, проступающим

сквозь «прозрачный

туман» современности. Даже образ современной Украины

не пишется им «с натуры». Это образ-воспоминание, увиденный не прямым, а духовным

зрением

поэта. На характерные его признаки обратил внимание Н. В. Гоголь,

говоря о пейзажах слепого русского поэта И. И. Козлова: «Глядя на радужные

цвета и краски, которыми кипят и блещут его

роскошные картины природы,

тотчас узнаешь с грустью, что они уже утрачены для него

навеки: зрячему никогда бы не показались они в таком ярком и даже преувеличенном

блеске. Они могут быть достоянием только такого человека, который давно уже не

любовался ими, но верно и сильно сохранил об них воспоминание, которое росло и

увеличивалось в горячем воображении и блистало даже в неразлучном с ним мраке».

Именно в духовном зрении Толстого любимая им украинская природа сияет радужными

цветами и красками: «реки льются чище серебра», «коса звенит и блещет», «нивы золотые испещрены лазурью васильков»,

«росой подсолнечник блестит» и сыплет «искрами стожар».

Исторические воспоминания, сперва лишь

пробивающиеся сквозь огненно-яркие картины-воспоминания о жизни современной

Украины, постепенно набирают силу и разрешаются в кульминационных строках:

Ты знаешь край, где с Русью бились ляхи,

Где столько тел лежало средь полей?

Ты знаешь край, где некогда у плахи

Мазепу клял упрямый Кочубей

И много где пролито крови славной

В честь древних прав и веры православной?

А затем по романтической традиции происходит

резкий спад — контраст между героизмом времен минувших и грустной прозой

современности:

Ты знаешь край, где Сейм печально воды Меж

берегов осиротелых льет, Над ним дворца разрушенные своды, Густой травой давно

заросший вход, Над дверью щит с гетманской булавою?.. Туда, туда стремлюся я

душою!

В этом стихотворении уже проступают контуры

исторических взглядов А. К. Толстого. Вслед за Пушкиным он тревожится об

исторических судьбах русской дворянской аристократии, теряющей в современности

свою ведущую роль. К шедеврам любовной лирики поэта относятся его стихи «Средь

шумного бала…», положенные на музыку П. И. Чайковским и ставшие классическим

русским романсом:

Средь шумного бала, случайно,

В тревоге мирской суеты,

Тебя я увидел, но тайна

Твои покрывала черты…

Любовную лирику Толстого отличает глубокий

психологизм, тонкое проникновение в зыбкие, переходные состояния человеческой

души, в процессы зарождения чувства, которым трудно подыскать четкое

определение, закрепляющее название. Поэтически схвачен незавершенный процесс

созревания любви в душе лирического героя. Отмечены первые тревоги этого

чувства, первые и еще смутные симптомы его пробуждения. Событие встречи

погружено в дымку воспоминания о ней, воспоминания тревожного и

неопределенного. Женский образ в стихах зыбок и неуловим, окутан покровом

романтической таинственности и загадочности. Вроде бы это случайная встреча,

воспоминания о которой должны поглотить впечатления шумного бала, докучные

тревоги «мирской суеты». Однако в стихи, нарушая привычный, давно

установившийся ход повседневной жизни, неожиданно и парадоксально вторгается

противительное «но»: «Тебя я увидел, но

тайна…» Тайна, притягательная,

еще необъяснимая, увлекает лирического героя, разрушает инерцию суетного

светского существования.

Эту тайну он не может раскрыть, эту загадку ему

не удается разгадать. Образ женщины соткан из необъяснимых в своей

противоположности штрихов: веселая речь, но печальные очи; смех грустный, но

звонкий; голос — то «как звук отдаленной свирели», то «как моря играющий вал».

За этими противоречиями скрывается, конечно, загадка душевного облика женщины,

но ведь они характеризуют еще и смятенность чувств лирического героя, пребывающего

в напряженном колебании между отстраненным наблюдением и неожиданными приливами

чувства, предвещающего любовную страсть. Прилив чередуется с отливом.

Контрастны не только черты женского образа — все

стихотворение построено на противопоставлениях: шумный бал и тихие часы ночи,

многолюдство светской толпы и ночное одиночество, явление тайны в буднях жизни.

Сама неопределенность чувства позволяет поэту скользить на грани прозы и

поэзии, спада и подъема. В зыбкой психологической атмосфере закономерно и

художественно оправдано допускаемое поэтом стилистическое многоголосие.

Будничное («люблю я усталый прилечь») соединяется с возвышенно-поэтическим

(«печальные очи», «моря играющий вал»), романтические «грезы неведомые» — с

прозаическим «грустно я так засыпаю». Два стилистических плана здесь глубоко

содержательны, с их помощью поэт изображает процесс пробуждения возвышенной

любви в самой прозе жизни.

Лирические стихи А. К. Толстого отличает

импровиза-ционность. Поэт сознательно допускает небрежность рифмовки,

стилистическую свободу и раскованность. Ему важно создать художественный

эффект сиюминутности, неруко-творности вылившейся из-под его пера поэтической

миниатюры. В письме к приятелю Толстой сказал: «Плохие рифмы я сознательно

допускаю в некоторых стихотворениях, где считаю себя вправе быть небрежным…

Есть род живописи, где требуется безукоризненная правильность линии, таковы

большие полотна, называемые историческими… Есть иная живопись, где самое

главное — колорит, а до линии почти дела нет… Некоторые вещи должны быть

чеканными, иные же имеют право или даже не должны быть чеканными, иначе они

покажутся холодными».

Легкая «небрежность» придавала стихам Толстого

трепетную правдивость, искренность и теплоту в передаче рождающегося чувства,

в изображении возвышенных, идеальных состояний души.

В одном из писем к другу Толстой заметил: «Когда

я смотрю на себя со стороны (что весьма трудно), то, кажется, могу

охарактеризовать свое творчество в поэзии как мажорное, что резко отлично от

преобладающего минорного тона наших русских поэтов, за исключением Пушкина, который

решительно мажорен». И действительно, любимым образом природы в поэзии Толстого

является «веселый месяц май». Заметим только, что мажорный тон в его поэзии

пронизан изнутри светлой печалью даже в таком шедевре его солнечной лирики,

каким является стихотворение «То было раннею весной…», положенное на музыку

П. И. Чайковским и Н. А. Римским-Корсаковым:

То было раннею весной,

Трава едва всходила, Ручьи текли, не парил зной,

И зелень рощ сквозила;

Труба пастушья поутру

Еще не пела звонко, И в завитках еще в бору

Был папоротник тонкий.

То было раннею весной,

В тени берез то было, Когда с улыбкой предо мной

Ты очи опустила.

То на любовь мою в ответ

Ты опустила вежды — О жизнь! о лес! о солнца

свет!

О юность! о надежды!

И плакал я перед тобой,

На лик твой глядя милый, —

То было раннею весной, В тени берез то было!

То было в утро наших лет —

О счастие! о слезы! О лес! о жизнь! о солнца

свет!

О свежий дух березы!

Посылая это стихотворение другу, Толстой назвал

его «маленькой пасторалью, переведенной из Гёте». Он имел в виду «Майскую

песнь», навеянную любовью немецкого поэта к Фрид ерике Брион, дочери

деревенского пастора. Все произведение у Гёте построено на восклицаниях, выражающих

ликование лирического героя:

Как все ликует, Поет, звенит! В цвету долина, В

огне зенит!

Финальные строки стихов Толстого, состоящие из

одних восклицаний — «О счастие! о слезы! / О лес! о жизнь! о солнца свет!»,-

действительно напоминают гётевские строки: «О Егс1, о Зоппе, о С-ШсЖ, о

Ьиз!;!» Но далее этого сходства Толстой не идет. Стихи «Майской песни» явились

для него лишь толчком к созданию оригинального, далекого от пасторальных

мотивов Гёте стихотворения. У немецкого поэта воспевается ликующее счастье

любви в единстве с деревенской цветущей природой. У Толстого же на первом

плане воспоминание

о далеких, безвозвратно ушедших мгновениях первой

юношеской влюбленности. И потому через все стихотворение лейтмотивом проходит

тема стремительного бега времени: «То было

раннею весной», «То было

в

утро наших лет», «Среди берез то было».

Радость у русского поэта

пронизана чувством печали, ощущением утраты — неумолимой, безвозвратной.

Майское утро сливается с «утром наших лет» — и сама жизнь превращается в

неповторимое и ускользающее мгновение. Все в прошлом, но «память сердца»

хранит

его. Яркость весенних красок здесь не только не ослаблена, но усилена, заострена

духовным зрением поэта-христианина, помнящего о смерти, о непрочности земного

счастья, о хрупкости земных радостей, о мимолетности прекрасных мгновений.

И еще одно замечательное место из письма Толстого к племяннику – Андрею Бахметеву: «Все зависит от тебя; но если ты когда-нибудь почувствуешь, что можешь свихнуться, помолись хорошенько Богу, и ты увидишь, как ты сделаешься силен и как тебе сделается легко идти по честной дороге» (от 17.08.1870 (351)).

Молитва в творчестве писателя представлена весьма разнообразно – в составе почти всех крупных произведений: молитвы Иоанна Грозного (роман «Князь Серебряный», «Смерть Иоанна Грозного»), Федора Иоанновича («Царь Федор Иоаннович»), Иоанна Дамаскина (поэма «Иоанн Дамаскин») и др.

Но собственно лирическое обращение к Богу у Толстого одно: стихотворение «Я задремал, главу понуря…» (до мая 1858).

Я задремал, главу понуря,

И прежних сил не узнаю;

Дохни, Господь, живящей бурей

На душу сонную мою.

Как глас упрёка, надо мною

Свой гром призывный прокати,

И выжги ржавчину покоя,

И прах бездействия смети.

Да вспряну я, Тобой подъятый,

И, вняв карающим словам,

Как камень от удара млата,

Огонь таившийся издам! (1, 362)

Оно состоит из трех катренов и композиционно организовано логично и строго: в первом катрене – причина просьбы и сама просьба (задремал, не узнаю – дохни); во втором катрене – уточнение того, о чем просит лирический герой (прокати, выжги, смети); в третьем – желаемый результат воздействия на его душу Божественной помощи (вспряну, издам).

Обращает на себя внимание обилие старославянской лексики в этом стихотворении: «главу», «глас», «прах», «вспряну», «подъятый», «млата». С одной стороны, это актуализирует наследие XVIII столетия, когда собственно церковный жанр в классицистической «системе координат» трансформировался в духовную оду. Вспомним, к примеру, «Утреннее размышление о Божием величестве…» М.В. Ломоносова, некоторые строки из которого словно цитирует Толстой:

Творец! покрытому мне тьмою

Простри премудрости лучи…[25]

С другой стороны, церковнославянская лексика в стихотворении Толстого не создает пафоса особой торжественности, значительности разговора с Всевышним (как того бы следовало ожидать, имея в виду развитие классицистических традиций в лирике XIX столетия); наоборот, как ни странно, интонация этого разговора задушевна и «интимна», общение с Господом происходит как будто «с глазу на глаз», без посторонних «слушателей» или свидетелей. Можно предположить, что славянизмы здесь просто сигнализируют о предельной серьезности темы и ситуации. Почему же возникла необходимость в Божественной помощи? Поэт говорит об этом в первых двух строках:

Я задремал, главу понуря,

И прежних сил не узнаю…

Духовная проблематика творчества А.К. Толстого

К. П. Брюллов. Портрет Алексея Толстого в юности (1836)

24 августа / 6 сентября 2017 года исполняется 200 лет со дня

рождения Алексея Константиновича Толстого — писателя, долгое время

находившегося словно на «периферии» нашего общественного сознания и до

сих пор, кажется, не оцененного по достоинству. Определенную роль в

этом сыграли не только отрицательные отзывы «демократической критики»

XIX столетия и прохладное отношение советского литературоведения к

творчеству убежденного монархиста, но и некоторая инерция

читательского восприятия, которая отвела А.К. Толстому довольно узкую

нишу «чистого искусства» и всерьез не считалась с его

духовно-философскими поисками и обретениями, как будто малозаметными

на фоне таких масштабных явлений, как Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский.

Между тем на религиозную составляющую творчества А.К. Толстого

обращали внимание некоторые весьма глубокие критики: П. Щебальский, Н.

Котляревский, М. Меньшиков, В. Соловьев, арх. Иоанн (Сан-Францисский)

и др. Например, по мнению П. Щебальского, «все стихотворения графа

Толстого, так сказать, стоят на фундаменте религиозном; в них нет ни

мысли, ни слова, способных смутить христианина. У него поэзия

нераздельна с религией; религия его проникнута поэзией. <…> В

сочинениях графа Толстого религиозное чувство перевито со всеми

проявлениями жизни, оно нераздельно с жизнью, оно является одним из

главных факторов жизни; оно перерождает людей. <…> Таким

образом, граф Толстой подтверждает ту несомненно верную мысль, что

искусство близко к религии и живет ею»[1].

И это весьма плодотворный путь постижения художнической

индивидуальности одного из крупнейших представителей Золотого века

отечественной словесности.

Сначала необходимо затронуть вопрос о религиозности самого Алексея

Константиновича Толстого. Вопрос этот довольно сложен (как и в

большинстве случаев, связанных с русскими писателями-классиками) и по

большому счету неразрешим, тем более что о нем среди биографов

существуют самые разные, иногда противоположные представления.

Наиболее «осторожный» путь — довериться свидетельству современников и

самому писателю.

Вот теплое воспоминание оптинского иеромонаха Евфимия (Трунова):

«Сегодня, и 17, и 19 приходил к нам в монастырь пешком из города

К<алуги> граф Алексей Константинович Толстой, и, когда о. игумен

предлагал ему лошадей до города К., он сказал, что имеет обещание

ходить в монастырь пеший. Он служил в императорской канцелярии и в

город К. прибыл с сенатором, князем Давыдовым.

Жива еще Россия, пока среди знатнейших ее бояр находятся еще такие

рабы Божии, живущие одной душой, одним сердцем со своим народом!»[2]

Вот известный фрагмент из мемуаров двоюродной сестры Алексея Константиновича:

« — Алеша, ты веруешь в Бога?

Он хотел было, по обыкновению, ответить шуткой, но, вероятно,

заметив серьезное выражение на моем лице, передумал и как-то

конфузливо ответил:

— Слабо, Луиза!

Я не вытерпела.

— Как? Ты не веруешь? — воскликнула я.

— Я знаю, что Бог есть, — сказал он, — думаю, что в этом я не сомневаюсь, но…»[3].

Нередко этот момент используют для доказательства того, что Алексей

Константинович не являлся верующим православным человеком, был

равнодушен к религиозным вопросам, и подкрепляют такое мнение

указаниями на его увлеченность спиритизмом, не одобряемым церковью. В

диалоге Толстого с кузиной можно расслышать и нехорошую

уклончивость, как в разговоре Фауста с доверчивой, но требовательной

возлюбленной:

Маргарита

<…>

Ты в Бога веришь ли?

Фауст

О милая, не трогай

Таких вопросов. Кто из нас дерзнет

Ответить не смутясь: «Я верю в Бога»?

А отповедь схоласта и попа

На этот счет так искренне глупа,

Что кажется насмешкою убогой.

Маргарита

Так ты не веришь, значит?

Фауст

Не коверкай

Речей моих, о свет моих очей!

Кто на поверку,

Разум чей

Сказать осмелится: «Я верю»?

Чье существо

Высокомерно скажет: «Я не верю»?

В него,

Создателя всего.

Опоры

Всего: меня, тебя, простора

И самого себя? (И.В. Гете. Фауст. Часть 1. Гл. 16)

Но если всерьез прислушаться к тому, что и как говорит Алексей

Константинович, то можно почувствовать скромность истинного

христианина, не желающего впасть в грех гордыни. Кто осмелится заявить

о силе и глубине своей религиозности, если «горчичное зерно» веры

должно двигать горами, если даже апостол Петр в Евангелии назван

маловерным (ср. Мф. 14, 31)?

В одном из писем к С.А. Толстой (от 11.05.1873) писатель прямо

высказывается о своей вере, как обычно, в личном общении с близкими

людьми переплетая серьезную тему и шутливую интонацию: «К семи часам

утра астма стала проходить, и я от счастья начал плясать по комнате, и

мне пришло в голову, что Господь Бог должен ощущать удовольствие,

избавляя меня от астмы, раз я Его так живописно благодарю. В сущности,

я уверен, что Он никогда бы ее не послал, если бы это от Него

зависело; но это должно быть последствием необходимого порядка вещей, в

котором первый «Urheber» — это я сам, и может быть, чтобы избавить

меня от астмы, пришлось бы заставить страдать людей менее грешных, чем

я. Итак, раз вещь существует, она должна существовать, и никогда ничто не заставит меня роптать на Бога, в Которого я верую всецело и бесконечно»[4].

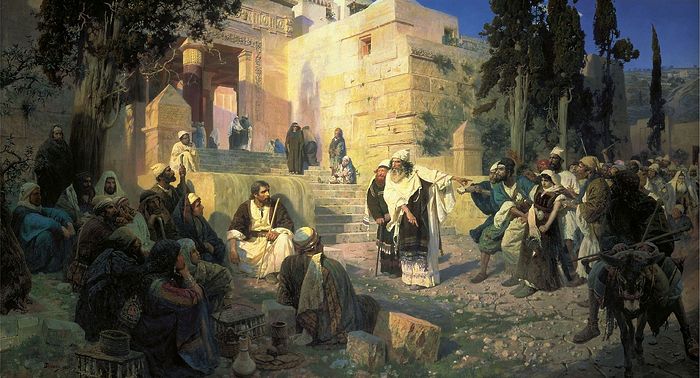

Религиозная направленность творчества А.К. Толстого наиболее

«чисто» проявилась в двух поэмах, занимающих особое место в русской

литературе XIX столетия и составляющих своеобразный «естественный

цикл»: «Грешница» (1857) и «Иоанн Дамаскин» (1858).

«Грешница»

Василий Дмитриевич Поленов. Христос и грешница

Поэма «Грешница», опубликованная в журнале «Русская беседа»,

приобрела огромную популярность среди читателей-современников,

распространялась в том числе в списках, декламировалась на

литературных вечерах (этот факт получил ироничное освещение в комедии

А.П. Чехова «Вишневый сад»). На первый взгляд, само обращение к

евангельской истории кажется нехарактерным для современной Толстому

отечественной словесности и может быть истолковано как сознательный

уход от «злобы дня» в область не столько прошлого, сколько Вечного.

Так в основном и было принято это произведение большинством критиков.

Однако любопытно, что в середине XIX века русские поэты неоднократно

использовали именно этот сюжет: встреча Христа с грешницей.

Вот текст первоисточника — Евангелия от Иоанна:

…утром

опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут

книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и,

поставив её посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в

прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями:

Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к

обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле,

не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он,

восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё

камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав

[то] и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим,

начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина,

стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме

женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил

тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю

тебя; иди и впредь не греши (Ин. 8, 2-11).

Наиболее популярное «прочтение» этого эпизода в середине XIX

столетия было связано с социальной проблематикой: знаменитая фраза

Христа о камне истолковывалась как обличение фарисейского лицемерия.

Такой «внешний» аспект евангельской истории оказался весьма

востребованным, поскольку как будто давал обоснование для теории

«среды» («среда заела»), получившей широкое распространение в

радикально-демократической печати с конца 1850-х гг. Согласно этой

теории, нет преступников, есть несчастные жертвы неблагополучной

жизни, несправедливого социального устройства, которое необходимо

изменить. Получалось, что лицемерное общество, осуждающее (и

наказывающее) откровенного грешника, само гораздо греховнее его и

потому не имеет права судить. Здесь не менее удобными оказывались и

слова «Не судите, да не судимы будете», понятые слишком прямолинейно.

То есть Христос в такой интерпретации оказывался одним из первых

социалистов, своеобразным «предтечей» радикалов XIX века. См. эпизод

из воспоминаний Достоевского о Белинском в «Дневнике писателя» за

1873 год:

«Белинский говорил:

— Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был

бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при

нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну, не-е-ет! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а

он расхаживал по комнате взад и вперед). — Ну, нет: если бы теперь

появился Христос, он бы примкнул к движению и стал бы во главе его…

— Ну-да, ну-да, — вдруг с удивительною поспешностью согласился

Белинский, — он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними»[5].

Этот эпизод, судя по всему, лег в основу известного разговора Коли

Красоткина с Алешей Карамазовым в последнем романе писателя:

«И, если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная

личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к

революционерам и, может быть, играл бы видную роль… Это даже

непременно»[6].

Похожий взгляд на Христа нашел отражение и в поэзии современников

А.К. Толстого — Д.Д. Минаева и В.П. Буренина, которые (первый — в

1864, второй — в 1868 гг.) перевели на русский язык поэму Альфреда де

Виньи «Блудница» («Грешница»).

Алексей Константинович Толстой, предлагая свое художественное

осмысление евангельского эпизода в поэме «Грешница», радикально

исключает социальный аспект: его Христос не говорит знаменитых слов о

камне и не обличает лицемерных судей. На эту особенность, как на

принципиальную, обратил внимание О. Миллер в своей обширной статье

«Граф А.К. Толстой как лирический поэт»: «…поэт наш совершенно

проникся в ней [в поэме] чисто религиозной идеей личного

обращения к Богу живой души. Нимало не затронута им социальная сторона

вопроса, а ее нетрудно было бы коснуться, если бы он прямо держался

прекрасной Евангельской повести с многосодержательными словами

Спасителя: «Кто из вас без греха, пусть тот первый бросит в нее

камень». Уже и на основании этих слов, которыми вовсе не

воспользовался наш поэт, можно было бы выставить грех этой женщины —

грехом всего общества, естественным следствием установившихся в нем

порядков — а такая постановка дела придала бы рассказу старины

отдаленной живой интерес современности, прямо бы связала его со

«злобою дня»[7].

Толстой не воспользовался поводом придать евангельской истории «живой интерес современности»

В этом упреке содержится и возможное объяснение — почему Толстой не

воспользовался поводом придать евангельской истории «живой интерес

современности». Именно потому и не воспользовался: не хотел, чтобы

вечный сюжет был прочитан «на злобу дня» и тем самым потерял свое

духовное «измерение». Слова Христа о камне могут быть использованы в

далеких от христианства целях: внешне пересекаясь с современными

Толстому социальными теориями о «среде», о преступлении как

«протесте», эти слова, конечно же, о другом — о необходимости

заглянуть в собственную душу, прежде чем судить чужие грехи. О

необходимости увидеть бревно в собственном глазу, прежде чем указывать

на сучок в чужом. А «злоба дня» превращает эту вечную истину в

«партийную» правду: законники не имеют права судить преступника,

потому что сами хуже его, ведь общество устроено так несправедливо,

что виноват не тот, кто греховнее, а тот, кто слабее, кто стоит ниже в

общественной иерархии. И эту несправедливость нужно исправлять.

Вполне вероятно, Толстой чувствовал опасность профанации,

прагматичного истолкования фразы Христа, и потому счел нужным обойтись

без нее. Тем более что мысль о внутреннем преображении человека при

встрече со Христом (а это произошло и с Грешницей, и с фарисеями)

показана им в поэме последовательно и убедительно с художественной

точки зрения. Причем поэт даже подчеркнул, что грешница вообще не

подвергается осуждению со стороны окружающих, она — законная часть

этого мира, который пришел спасти Христос. Она, если угодно, символ

этого мира, персонификация плотского удовольствия как жизненной

ценности.

Сам по себе образ блудницы, падшей женщины в современной Толстому

поэзии нередко становился поводом для заострения социальной

проблематики, призыва к милосердию и состраданию по отношению к

«отверженным» вообще. И евангельская аналогия в таких случаях отходила

на второй план, использовалась лишь для контраста с современным

жестокосердным миром. Или становилась уроком-упреком. То, что сделал

Христос с душой грешницы, нередко мыслилось универсальным средством

избавления от общественных пороков — через отказ от осуждения во имя

«любви и прощения». Правда, Христос, как мы помним, говорит ей в

Евангелии: «Иди и впредь не греши», то есть называет грех — грехом и

тем самым произносит свой суд над блудницей. В противном случае

человек вообще превратится в «невиновную», «падшую» «жертву»,

заслуживающую только сострадания, в силу отсутствия свободы воли и

возможности выбора. А это уже антихристианство.

Конечно, вряд ли можно сомневаться в глубоко религиозном по природе

чувстве, которое одушевляло великих русских писателей, обращавшихся в

своем творчестве к образу падшего человека, в каком бы облике он ни

являлся — вора, убийцы, блудницы, пьяницы и т.д. Горячий монолог

Обломова из одноименного романа Гончарова точно отражает эту общую

«страстную» потребность русской литературы найти в человеке человека:

«Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут

же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите

писать!.. Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она

оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять

его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь.

Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с

собой…»[8].

Только, как мы увидели, сострадание может оказаться

соблазнительным прикрытием для социальных теорий, антихристианских

по своей природе, сознательно смешивающих грех и грешника,

чтобы под маской сочувствия человеку незаметно научить

толерантности ко злу. Может быть, самый радикальный вариант такого

отрицания вины «падшей женщины» — роман Л.Н. Толстого

«Воскресение» (1899).

Для Алексея Константиновича Толстого в поэме «Грешница» оказывается

более важным иной аспект рассмотрения темы. Если многие поэты

актуальность евангельского сюжета открывают через заострение его

социального смысла, то Толстой стремится подчеркнуть его вневременную

значимость — религиозная идея не нуждается в «современном» маскараде,

чтобы достучаться до сердца читателя. Наоборот, он словно

освобождает историю о Христе и грешнице от слишком конкретных

атрибутов исторического времени, что придает поэме черты художественно

развернутой притчи.

Нигде в «Грешнице» героиня не названа по имени, эта история о

человеке вообще, ибо «кто из вас без греха»? К тому же в этой поэме

словно «проверяется на прочность» одна из важнейших ценностей для

творческого сознания писателя — Красота. В описании служительницы

«продажной любви», после перечисления внешних атрибутов «грешной

жизни», поставлен многозначительный союз НО:

Ее причудливый наряд

Невольно привлекает взоры,

Ее нескромные уборы

О грешной жизни говорят;

Но дева падшая прекрасна;

Взирая на нее, навряд

Пред силой прелести опасной

Мужи и старцы устоят:

<…>

И, тень бросая на ланиты,

Во всем обилии красы,

Жемчужной нитью перевиты,

Падут роскошные власы…[9]

Здесь возникает несколько «соблазнительных» вопросов: является ли

прекрасное синонимом падшего? Или его следствием? Подчеркивается ли

этим телесная природа красоты? Или ее независимость от нравственных

категорий? А может быть, союз «но» противопоставляет эти понятия,

указывает на их оксюморонную, противоестественную совмещенность в

одном человеке? Слово «прелесть» употреблено здесь в значении

«мирском», «пушкинском» — или религиозном?

Первое уточнение возникает в монологе Грешницы, обращенном к Иоанну, которого она по ошибке приняла за Самого Христа:

Я верю только красоте,

Служу вину и поцелуям,

Мой дух тобою не волнуем,

Твоей смеюсь я чистоте! (1, 62)

Многозначительная рифма создает прямую оппозицию: красота — чистота.

Получается, что невозможно быть чистым и красивым одновременно, ибо

не служат двум богам, необходим выбор. И «прекрасной деве» кажется,

что она этот выбор сделала верно. Только почему-то весь хвастливый

монолог Грешницы назван «немощными обидами». Может быть, гордыня,

пробудившаяся в ней при рассказах о чудесном учителе, скрывает нечто

иное? Внутреннюю неуверенность в собственном выборе? Ощущение

непрочности, временности своей «красоты»? Боязнь заглянуть в

собственную душу?

Однако появляется Христос, и эпитет «прекрасный» переходит к нему:

Ложась вкруг уст его прекрасных,

Слегка раздвоена брада… (1, 63)

Любопытно то, что «прекрасные уста» Спасителя в поэме Толстого не

произнесут ни слова. В этом сказался не только художественный, но и

духовный такт поэта: Христос все уже сказал в Евангелии. Перевод его

слов на современный поэтический язык чреват профанацией (кстати, это

может быть еще одним объяснением — почему Толстой не вспоминает фразу

о камне). Даже его появление среди людей сравнивается с «дуновением

тишины»: крикливый говор замолкает, мир словно прислушивается к тихим

шагам Сына Человеческого. Поэтому чудесное преображение Грешницы

совершается благодаря Его «печальному взору» — и в молчании.

И был тот взор как луч денницы,

И все открылося ему,

И в сердце сумрачном блудницы

Он разогнал ночную тьму… (1, 64)

Этот взор несет озарение: грешница начинает осознавать собственную тьму, ибо увидела свет и отделила тьму от света.

Это сродни сотворению мира — чудо духовного рождения человека,

таинство, невозможное без покаяния. «К такому покаянию — к воскресению

из смерти душевной — призывает апостол Павел: «Встань, спящий… и

воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5, 14)[10].

История обращенной блудницы предстает неким аналогом истории

воскресшего Лазаря; как говорит св. Макарий Великий, «гроб —

сердце, там погребены и содержатся в непроницаемой тьме твой ум и

твои помышления. Господь приходит к душам, во аде вопиющим к нему,

то есть в глубину сердца, и там повелевает смерти отпустить

заключенные души… Потом, отвалив тяжелый камень, лежащий на душе,

отверзает гроб, воскресает точно умерщвленную душу, и выводит ее,

заключенную в темнице, на свет»[11].

И вот теперь, после внутреннего озарения героини, становится