Обновлено: 11.03.2023

Основная цель гуманной педагогики: воспитание благородства и великодушия в подрастающем поколении. Это начинается с раннего возраста в семье и продолжается в саду и школе.

Содержимое публикации

Гуманная педагогика считает самым важным ценность человека как личности, его право на развитие способностей, заложенных в нём от природы.

Гуманная педагогика формирует личность, которая руководствуется в жизни гуманистическими духовными ценностями, способна выбрать свою точку зрения и делать выбор на её основе, ставить и решать проблемы, помогать другим людям. Важнейшая способность такой личности – способность к творчеству в любой области жизни.

Гуманная педагогика опирается на идеи великих педагогов — Яна Амоса Коменского, Песталоцци, Ушинского, Макаренко, Сухомлинского, которые стремились к формированию личности каждого ребёнка и раскрытию её талантов.

Фундаментальные духовные качества личности формируются с детства. Осознание себя как личности, поиск нравственных ориентиров, смысла жизни и своего места в ней являются основополагающими для каждого. Если взрослые не могут дать эти ответы, то дети вырастают и остаются с глобальными мировоззренческими и нравственными проблемами один на один. Это является основной причиной любых проблем в жизни.

Гуманная педагогика прежде всего предлагает организовать жизнь ребёнка так, чтобы его энергия была направлена на созидательные занятия.

Такой подход к ребёнку приводит к тому, что он учится улучшать что-то в своей жизни, а не приспосабливаться к уже сложившимся условиям. У него формируются основные духовные качества личности, нравственные ориентиры и понимание своего места в жизни, своих целей и выбора.

Основным условием воплощения идей гуманной педагогики является, в первую очередь, воспитатель, и только после этого — содержание, средства, методы и формы.

Понятно, что меня не может не касаться то, что меня окружает. Это прежде всего и отношение к моим родным, близким и отношение к тому, что происходит в нашей нелегкой, на мой взгляд в современной жизни: а также и отношение к людям, которые попали в беду. Но есть безусловно отношение к моей работе, которое является важной для меня, потому что я занимаюсь воспитанием детей. Что является не легким действием для меня, так как каждый день и даже каждый час в течении дня окружают маленькие дети, из которых нужно вырастить и воспитать по-настоящему добрых и ответственных в первую очередь детей.

Основная цель гуманной педагогики: воспитание благородства и великодушия в подрастающем поколении. Это начинается с раннего возраста в семье и продолжается в саду и школе.

Но наблюдая все это, меня всегда беспокоил вопрос: почему же несмотря на усилия родителей, я не имею ввиду всех, дети в большинстве своем часто вырастают не такими, какими их хотят видеть родители. Я также понимаю, что не все что касается воспитания полноценного человека можно предусмотреть, предугадать их будущее. Поэтому проблема воспитания полноценного человека и является основной на ряду с другими. Все сказанное выше, не может не беспокоить окружающее нас общество, по моему мнению и меня в том числе.

Данная проблема не может оставить равнодушной, поэтому профессия воспитателя стала для меня нужной. Работая воспитателем, в детском саду ежедневно наблюдаю за детьми младшего возраста понимаю, что не все дети одинаково воспитаны. Одни из них требуют внимание, ласки. Другие часто не желают выполнять просьбы воспитателей. Некоторые дети ведут себя обособленно, отчужденно.

Как же быть? В этом случае стараешься каждому ребенку подходить индивидуально и для этого бесспорно нужно огромное терпение и выдержка, чего я и придерживаюсь. И самое главное детей надо любить, из какой бы семьи он не происходил. В этом мое твердое убеждение.

Гуманная педагогика принимает классическое утверждение: воспитатель сам должен быть воспитан. Воспитатель должен быть примером благородства и великодушия, искренности и сочувствия, доброречия и доброты, терпения и сотрудничества. Эти и другие соответствующие черты воспитатель проявляет в ежедневных отношениях с детьми, с родителями, с коллегами, с членами собственной семьи, со всеми.

Одной из значимых идей педагогики является воспитание нравственности, которая выступает как основное направление, обозначенное во ФГОС ДО. Согласно утверждения К.Д. Ушинского, нравственные начала в человеке подразумевают развитие таких качеств, как организованность, человечность, порядочность и старательность, а также уважение к себе, осознание собственного достоинства и, в тоже время, скромности. Сам образ педагога несёт воспитательное значение, является действенным средством воспитания. Обращение к нравственности невозможно грубыми методами. Тактичность воспитателя – одно из основополагающих условий получения желаемого результата. При этом К.Д. Ушинский утверждает, что необходимо умело сочетать как меры поощрения, так и наказания, взыскания. Лишь убеждением, обращённым к внутреннему миру ребёнка, возможно предупреждение всего негативного и нежелательного в воспитании. Обучение через убеждение в его необходимости – вот основополагающая идея истинно гуманного подхода к воспитанию.

Сотрудничество педагога и детей подразумевает не прямую, упрощённую передачу им знаний, а, прежде всего, создание обстановки, побуждающей к учению, создание соответствующего развивающего воспитательного пространства. Главный вдохновитель новой волны педагогики С.Л. Соловейчик, определял сотрудничество как совместную работу равных. Каждый ребёнок свободен в проявлении творчества. Самостоятельность и ответственность – качества, которые способствуют уважению ребёнка к себе и признание в ребёнке личности. В ребёнке заложен чистый источник, обладающей неограниченной энергией духа. Поэтому возможности, заложенные при его рождении огромны. Подозрение ребёнка в неспособности к выполнению каких-либо действий означает удаление от истинной природы ребёнка, что свидетельствует о профессиональной некомпетентности педагога.

Что такое гуманная педагогика для меня?

— Гуманная педагогика в моём понимании — это постоянное взаимодействие с ребёнком. Я стараюсь найти индивидуальный подход к каждому ученику, вести себя так, чтобы ребёнку было комфортно. Я использую гуманную педагогику не только в своей работе с детьми, но и в семейных отношениях: при общении с родственниками, да и всеми людьми, окружающими меня.

Гуманная педагогика не занимает место в моей жизни. Она и есть моя жизнь: каждый день с утра до вечера я погружена в неё. Ведь если ты занимаешься воспитанием, то первое, что ты должен сделать — воспитать себя. Поэтому ты не можешь быть в группе с детьми одним человеком, на улице — другим, а дома — третьим. Ты должен быть цельной личностью и благородным человеком, чтобы воспитать таких же детей. Поэтому гуманная педагогика со мной каждую секунду.

Теоретическое и практическое обоснование темы эссе.

Российское общество находится на переломном этапе своего развития. Он характеризуется переоценкой ценностей, критикой и преодолением того, что мешает дальнейшему движению вперед. Высшим гуманистическим смыслом социального развития становится утверждение отношения к человеку как высшей ценности бытия.

Ранее, в дошкольных учреждениях нравственное воспитание определялось идеологическими стандартами и ограничивалось знакомством с некоторыми нравственными нормами (правилами вежливости, культуры поведения этикета, а методами нравственного воспитания были убеждение и внушение). На современном этапе, доминирующими ориентирами в определении содержания нравственного воспитания должны стать такие общечеловеческие ценности, как толерантность, сострадание, добро, милосердие, справедливость, щедрость, гуманизм.

Итак, что же такое гуманизм и гуманность?

Гуманизм – признание ценности человечества, как личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага человека, как критерия оценки общественных ценностей.

Гуманность – человечность, человеколюбие, уважение к людям и их переживаниям. На мой взгляд, это одна из ведущих нравственных ценностей, которая должна формироваться у современного человека в процессе воспитания и обучения. Гуманистические ценности теперь являются основой реализации ФГОС и ФГТ.

Я считаю, что ведущим проявлением гуманизма является любовь к детям и воспитание любви в детях. Задача педагога, не только любить детей, но и научить их любить людей: своих родителей, братьев и сестёр, друзей и всех тех, кто живёт с ними. Нужно сформировать у них базис личностной культуры, который включает в себя общечеловеческие ценности, которые и называются гуманными чувствами (такие, как добро, мать, Родина, хлеб, искусство, честь, достоинство, справедливость и д. р). Они и закладывают общечеловеческое начало в маленьком человеке.

Доброжелательность, заботливость является свидетельством человечности личности – чуткого, внимательного отношения к людям. Важную роль в воспитании человечности играет включение ребёнка в мир людей. Дети должны осознавать, что взаимоотношения людей являются большой ценностью, их следует поддерживать и обогащать, уважая чувства и интересы других. Педагог должен помочь детям увидеть связь, как хорошего в человеке, так и отрицательного. В разговорах о честности, например, можно выяснить, почему люди говорят неправду (боятся наказания, хотят казаться лучше и т. д). Дети должны прийти к выводу, что у правды есть много врагов, такие как страх, зависть, жадность.

Воспитание гуманистических принципов личности начинается с первых лет жизни детей. Они приобретают опыт общения с близкими людьми в процессе совместной с ними предметной и игровой деятельности. Нужно избегать ошибок семейного воспитания, недостаточно только того, чтобы воспитание не портило детей, нужно, чтобы оно изменяло ребёнка к лучшему, чтобы он любил делать всё только хорошее.

Применяемые в педагогике гуманизма принципы требуют соблюдения следующих правил:

1. достойного отношения общества ко всем детям, независимо от того, в каком физическом, материальном, социальном положении они находятся;

2. признания права каждого ребёнка быть самим собой, уважительного к ним отношения: уважать — значит признавать право другого быть не таким, как я, быть самим собой, а не моей копией;

3. помощи ребёнку с проблемами в формировании уважения к себе и окружающим людям, формировании позиции «Я сам», желания самому решать свои проблемы;

4. понимания милосердия как первой ступеньки гуманизма, которое должно опираться не на жалость и сочувствие, а на желание помочь людям в интеграции их в общество, основываться на позиции: общество открыто для людей и люди открыты для общества;

5. стремления не выделять детей с проблемами в особые группы и не отторгать их от нормальных детей; если мы хотим подготовить инвалидов к жизни среди здоровых людей, должна быть продумана система общения таких людей с другими людьми.

Основополагающая ценность гуманизма – это ценность человека. Ценность человека может проявляться в двух ипостасях:

— как ценность другого человека;

Что же касается формирования профессионального интереса у ребенка в будущем, то он не всегда начинается с осознания потребностей, призвания или общественного долга. Интерес, как правило, появляется стихийно и неосознанно вследствие эмоциональной привлекательности, ценности объекта либо деятельности. Ребенок ещё в раннем детстве, принимает на себя разные профессиональные роли, проигрывает связанное с ним поведение, и заканчивает в ранней юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека. И каким, будет его выбор профессии, зависит от тех духовных ценностей и потребностей, которые были заложены в детстве, которые им движут в настоящем. Интересы, основанные на личных способностях, чувствах, гуманности сильнее и более реалистичны, чем интересы, обусловленные факторами престижа или принятой в данном обществе системы ценностей. Поэтому, каждый, кто выбирает профессию педагога, должен понимать, что он берет на себя ответственность за тех, кого будет учить и воспитывать. Вместе с тем он отвечает за самого себя, свою профессиональную подготовку, свое право быть педагогом, учителем, воспитателем.

Итак, принцип гуманизма в педагогике полагает признание ценности ребёнка как личности, его прав на свободу, счастье, защиту и охрану жизни, здоровья, создание условий для развития ребёнка, его творческого потенциала, склонностей, способностей, оказание помощи ему в жизненном сомоопределении, интеграции его в общество. Гуманное отношение к детям включает любовь к ним, заинтересованность в их судьбе, общение, основанное на доверии.

Гуманистический подход в образовании в современных условиях Введение новых педагогических технологий в педагогическое образование детей продиктовано наблюдающейся в современной культуре сменой опарадигмы.

Кружковая работа в детском саду. Положение об организации работы кружка ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КРУЖКА (Название кружка, организация, группа)1. Структура кружка:[ •Общее положение •Основные задачи •Организация.

Однако педагогическая наука пока не имеет единого общего взгляда на то, как следует воспитывать детей.

С древнейших времен и до наших дней существуют два диаметрально противоположных взгляда на воспитание:

1) воспитывать детей нужно в страхе и повиновении;

2) воспитывать детей нужно добротой и лаской.

Если бы жизнь категорически отвергала один из подходов, то он уже давно прекратил бы свое существование. Но в этом-то и вся сложность: в одних случаях большую пользу обществу приносят люди, воспитанные в жестких правилах, с суровыми взглядами на жизнь, с упрямыми характерами и неуступчивыми взглядами, в других – мягкие, добрые, интеллигентные, богобоязненные и человеколюбивые люди.

В зависимости от того, в каких условиях живет народ, какую политику приходится вести государствам, создаются традиции воспитания. В тех обществах, которые уже давно живут спокойной, благополучной жизнью, преобладают гуманистические тенденции воспитания.В обществах, ведущих постоянную борьбу, преобладает жесткое воспитание, основанное на авторитете старшего и беспрекословном повиновении младшего.Вот почему вопрос, как воспитывать детей, – прерогатива не столько науки, сколько самой жизни.

Как выражение протеста против авторитарного воспитания возникает теория свободного воспитания, выдвинутая Ж.Ж. Руссо. Он и его последователи призывали уважать в ребенке растущего человека, не стеснять, а всемерно стимулировать в ходе воспитания его естественное развитие. В наши дни эта теория вылилась в мощное течение гуманистической педагогики и приобрела многочисленных сторонников во всем мире.

Среди российских педагогов, активно выступавших за гуманизацию воспитания, – Л.Н. Толстой, К.М. Вентцель, К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и др. Благодаря их стараниям российская педагогика сделала значительные уступки в пользу детей. Но гуманистические преобразования пока не завершены, российская школа продолжает их умножать.

Гуманистическая педагогика– это система научных теорий, утверждающая воспитанников в роли активных, сознательных, равноправных участников учебно-воспитательного процесса, развивающихся по своим возможностям. С позиций гуманизма конечная цель воспитания состоит в том, чтобы каждый воспитанник мог стать полномочным субъектом деятельности, познания и общения, свободной, самодеятельной личностью. Мера гуманизации воспитательного процесса определяется тем, насколько этот процесс создает предпосылки для самореализации личности, раскрытия всех заложенных в ней природных задатков, ее способностей к свободе.

Гуманистическая педагогика ориентирована на личность. Ее отличительные признаки: смещение приоритетов на развитие психических, физических, интеллектуальных, нравственных и других сфер личности вместо овладения объемом информации и организации определенного круга умений и навыков; сосредоточение усилий на формировании свободной, самостоятельно думающей и действующей личности, гражданина-гуманиста, способного делать обоснованный выбор в разнообразных учебных и жизненных ситуациях; обеспечение надлежащих организационных условий для успешного достижения переориентации учебно-воспитательного процесса.

Гуманистическая педагогика требует:

1) человеческого отношения к воспитаннику;

2) уважения его прав и свобод;

3) предъявления воспитаннику посильных и разумно сформулированных требований; 4) уважения позиции воспитанника даже тогда, когда он отказывается выполнять предъявляемые требования;

5) уважения права ребенка быть самим собой;

6) доведения до сознания воспитанника конкретных целей его воспитания;

7) ненасильственного формирования требуемых качеств;

Во всем мире известны творцы гуманистических педагогических систем – М. Монтессори, Р. Штайнер, С. Френе. Созданные ими направления теперь нередко именуются педагогиками.

2. Катя, 7 лет. Семья Кати гостили у родственников в другом городе. Через день по возвращению родственники позвонили и сообщили матери Кати, что у их дочери в день отъезда гостей пропала коллекция почтовых марок.

Марки обнаружили у Кати под подушкой, она их тайно взяла из коллекционного альбома.

Эталон единицы силы электрического тока: Эталон – это средство измерения, обеспечивающее воспроизведение и хранение.

ГОСТ

Авторитарное воспитание

Авторитарное воспитание – это воспитание, в основе которого лежит беспрекословное подчинение воспитанника (учащегося) педагогу.

Сущность авторитарного воспитания заключается в том, что взрослые, которые занимаются воспитанием (воспитатель, педагог, родитель и т.д.) очень требовательны и строги по отношению к детям, держат их под постоянным и жестким контролем. Просьбы и жалобы, не отвечающие запросам со стороны взрослого – игнорируются, так как считаются баловством. Мнение взрослого ставится выше мнения ребенка. От ребенка требуют беспрекословного послушания, в случае если ребенок ослушался, то его неминуемо ждет наказание.

Авторитарный тип воспитания – это низкая удовлетворяемость потребностей и нужд ребенка и высокие требования со стороны взрослого.

При авторитарном типе воспитания, взрослые не вникают в нужды ребенка, их не интересуют его жизненные проблемы и желания. Так же им не интересен внутренний мир ребенка и его переживания.

Авторитарное воспитание вызывает у детей серьезные психологические проблемы, возникновение агрессии. У мальчиков чаще всего развивается несамостоятельность, у девочек – недостаточная целеустремленность.

В процессе такого типа воспитания у детей формируются две крайности:

- С одной стороны, дети закомплексованы, имеют низку самооценку и целеустремленность. Боятся ошибиться, самостоятельно принять решение. Чужое мнение их пугает и расстраивает.

- С другой стороны они могут проявлять агрессивность, очень наглы и эгоистичны. В подростковом возрасте могут бросать вызов старшим или даже обществу, совершать безумные поступки. Их ненависть и агрессивное поведение вызваны желанием причинить такую же боль, как они ощутили в детстве другим людям.

Дети, которые были воспитаны в авторитарной семье, психологически разрушены и опустошены, имеют множество комплексов. Пытаясь заглушить свою боль и заполнить душевную пустоту, они часто совершают поступки, которые противоречат нравственным и моральным нормам. В последствие из детей вырастают взрослые, которые решая свои психологические проблемы, совершают правонарушения.

Готовые работы на аналогичную тему

В том случае, если ребенок не справляется с требованиями, которые ему предъявляет авторитарный взрослый, то его наказывают и унижают. Все это может вызвать протест и враждебность по отношению к взрослому. Это связано с тем, что в силу возраста ребенок не может иначе сохранить собственное достоинство и отстоять себя.

В настоящее время, в современной школе, до сих пор считается, что эффективным является именно авторитарный стиль воспитания. Это мнение сохранилось еще со времен советской школы и присуще учителям старой закалки.

При авторитарном типе воспитания, ребенок не воспринимается как равный участник воспитательно-образовательного процесса. Его мнение не учитывается. И это несмотря на то, что все больше молодых и прогрессивных педагогов доказали на собственном практическом опыте неэффективность авторитарного воспитания и успешность применения гуманистического подхода к воспитанию.

По своей природе авторитаризм эффективен в младшем возрасте, в этот период у детей присутствует безусловное уважение личности педагога. Однако с возрастом дети начинают проявлять нежелание подчиняться чьему-то мнению, они начинают относиться к педагогу ровно так же, как и он относится к ним (могут повысить голос, показывают непослушание и т.д.). Все это формирует у детей неверную модель поведения, оказывает негативное влияние на психологическое развитие.

Гуманистическая педагогика

Гуманистическое направление в педагогике является относительно молодым. Оно возникло в конце 50-х начале 60-х годов в Америке. В основе гуманистического воспитания, положены идеи гуманистической психологии.

Гуманистическое воспитание имеет личностно-ориентированный характер и направлено на преодоление авторитаризма в воспитании и обучении детей.

В центре воспитательно-образовательного процесса ставится личность ребенка, его интересы, мнения, стремления, желания и т.д. Исходя из потребностей и возможностей детей, педагог выстраивает процесс воспитания.

Основная цель гуманистической педагогики – это формирование полноценной и разносторонне развитой личности, обладающей необходимым набором знаний, умений и навыков.

В процессе развития в рамках гуманистической педагогики был разработан ряд положений, которые являются её отличительными признаками и должны обязательно учитываться при реализации процессов обучения и воспитания. Отметим следующие признаки гуманистической педагогики:

- Создание эмоционально положительной и благоприятной среды, комфортной для воспитания и обучения.

- Дети являются равными участниками педагогического процесса, они имеют возможность принимать равное активное участие в педагогическом процессе.

- Установление благоприятного эмоционального климата в детском коллективе, основанном на межличностных отношениях в группе (классе).

- Реализуемые педагогом образовательные программы должны быть направлены на максимальное развитие творческого потенциала и возможностей каждого ребенка.

- Предоставление детям возможности обсуждения с педагогом возникающих в процессе обучения и воспитания проблем, совместный выбор методов и средств их преодоления, осуществление самооценки собственной деятельности.

- Отказ от использования жесткой оценочной шкалы успеваемости, которая оказывает на детей определенное психологическое давление.

Такое построение учебного процесса и педагогического взаимодействия позволяет использовать различные формы учебной работы – от гибких и спонтанных на этапе самоопределения учащихся, до достаточно жестких, которые будут опираться на устойчивую мотивацию и потребности детей.

Читайте также:

- Сочинение лес наш друг

- Сочинение про рынок под открытым небом

- Сочинение про кошку на чувашском языке

- Сочинение по картине кустодиева масленица

- Сочинение по тексту 3

Выполнила: Томонова Ангелина

Как Вы понимаете — что такое «свободное воспитание»?

Какие идеи Л.Н. Толстого о «воспитании» вы готовы разделить, какие — вызывают у вас сомнения, а какие — вы не можете принять?

Я считаю, что свободное воспитание –это воспитание детей без принуждения, для сохранения свободы ребёнка. Толстой писал: «Здоровый ребенок родится на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям безусловной гармонии в отношении правды, красоты и добра, которые мы носим в себе, … родившись, человек представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра» Я разделяю идею Льва Николаевича Толстого о том, что совершенство детской природы — явление уникальное. Подход «свободного воспитания» способствует усилению внимания к ребенку, к его возрастным и индивидуальным особенностям. Творческие силы детей и их нравственные возможности раскрываются только тогда, когда они становятся участниками педагогического процесса в обстановке непринужденности и сотрудничества без применения телесных наказаний. Минус свободного воспитания, в том, что оно разрушает авторитаризм в воспитании. Не все дети согласны учиться и добиваться новых знаний без каких-либо принуждений. Сомнение вызывает то, что Толстой считал, что, учеба в школе не требует усиления дисциплины, хорош, тот же, который требует большей строгости, наверное, дурен». Согласны ли вы с Львом.Н.Т или нет об этом можно лишь спорить. В его теории есть и плюсы, и минусы-это все зависит от самого процесса воспитания, и как они будут применены.

Эссе

на тему:

«Мое

отношение к воспитанию в гуманистической педагогике»

Российское общество находится на

переломном этапе своего развития. Он характеризуется переоценкой ценностей,

критикой и преодолением того, что мешает дальнейшему движению вперед.

Высшим гуманистическим смыслом социального развития становится

утверждение отношения к человеку как высшей ценности бытия.

Ранее, в дошкольных учреждениях

нравственное воспитание определялось идеологическими стандартами и

ограничивалось знакомством с некоторыми нравственными нормами (правилами

вежливости, культуры поведения этикета, а методами нравственного воспитания

были убеждение и внушение). На современном этапе, доминирующими ориентирами в

определении содержания нравственного воспитания должны стать такие

общечеловеческие ценности, как толерантность, сострадание, добро, милосердие,

справедливость, щедрость, гуманизм.

Я часто в своей практике пользуюсь этой

волшебной формулой близкой русской душе «Добро побеждает зло!». В каждой

группе в любом детском дошкольном учреждении есть проблемные дети, а попросту

«хулиганы». Как часто родители «хулиганов» негативно относятся к поступкам и

словам своих детей, злятся, раздражаются, грубо разговаривают с ними. Многие

педагоги порой используют ту же схему в воспитательном процессе, такие дети

невольно становятся «изгоями». Я, наоборот, в своей работе стараюсь с

проблемными детьми общаться ласково и нежно, пытаюсь найти в них как можно

больше положительных черт, не скупясь на доброту и заботу.

Ко мне в группу ходил мальчик, поведение

которого, слова, поступки, действия, мягко говоря, вызывали недоумение, подчас

отрицательные эмоции и у детей, и у родителей этих детей, и у педагогов. Каждый

день, наблюдая за ним, играя, занимаясь, беседуя с родителями, я сделала

неутешительный вывод: ребёнок вынужден так себя вести, не получая достаточного

внимания, любви, заботы, доброты от своих родителей. Ему необходима была такая

форма поведения, при которой он был бы в центре внимания и детей и взрослых.

Какие хитрости и уловки шли в ход, ему было совершенно неважно.

Имея «нехорошую» славу среди сверстников,

близких и воспитателей, он блестяще работал на занятиях по математике, писал

все буквы алфавита (это в средней группе, был музыкален, собирал сложные

картины из пазлов, выигрывал у меня партии в шахматы! Перейдя в другую группу,

видя меня в детском саду или встречая на улице, в любое время года и в любую

погоду непременно поздоровается, подойдет, обнимет, а я думаю с

облегчением: «Добро победило!».

Я глубоко убеждена, что взрослые должны

поддерживать в детях уверенность в полной защищённости их от зла и

несправедливости, чтобы они никогда не испытывали страха из-за грозящего им

неминуемого наказания за совершенный проступок. Иногда вина ребенка столь

незначительна, случайна, а угрозы взрослых столь серьёзны, что малыш перестаёт

ориентироваться в своих поступках, неправильно оценивает, что хорошо, а что

плохо. Доверие взрослых, их постоянная забота, поддержка способствуют

положительному, эмоциональному развитию ребёнка: он легко и охотно общается со

сверстниками, делится с взрослыми своими радостями и огорчениями.

В своей работе мне очень хочется отметить

влияние художественной литературы на формирование гуманных чувств у

детей дошкольного возраста. Преимущество искусства как средства

воспитания гуманных чувств — в его эмоциональной оценке

действительности. Искусство, художественная литература активно воздействуют на

чувства и разум ребёнка, развивают его восприимчивость, эмоциональность.

Недостаточное развитие этих качеств ребёнка приводит к искусственному

ограничению его возможностей к воспитанию человека, который не чувствует, не

понимает, а слепо следует усвоенным правилам поведения.

Таким образом,

воспитание гуманных чувств необходимо рассматривать в тесной

взаимосвязи с общим эмоциональным развитием ребенка. Эмоциональное отношение

детей к окружающему является косвенным показателем становления их чувств.

Художественная литература способствует возникновению у детей именно

эмоционального отношения к описываемым событиям, природе, героям, персонажам

литературных произведений, к окружающим их людям, к действительности.

Воспитание художественным словом приводит к большим изменениям эмоциональной

сферы ребёнка, что способствует появлению у него живого отклика на различные

события жизни.

Гуманистическая педагогика — это

сложное, многомерное явление, отражающее реальную картину

воспитательно-образовательного процесса. Основная формула этого явления —

любовь к детям. Без любви не будет ни педагогики, ни гуманизма!

Сочинение на тему: “Современны ли сегодня идеи свободного воспитания Ж-Ж. Руссо?”

Воспитание детей – крайне ответственное и серьезное дело. От того, как человек воспитает ребенка, зависит вся дальнейшая жизнь нового члена общества – его достижения, победы или поражения и неудачи. Много кто приуменьшает роль воспитания, но это абсолютно неверно. Очень часто в самом раннем детстве в ребенка закладывается определенная основа его развития, и все это потом имеет значение и серьезные последствия.

Данным вопросом интересовались многие философы и писатели, в их числе также и Жан-Жак Руссо. Французский классик уделил проблеме

собственный трактат под названием “Эмиля”. В нем он рассмотрел концепцию свободного воспитания в качестве основы для воспитания.

Чтобы понимать, является ли данная концепция актуальной, современной и применимой в нынешних условиях, следует ее для начала разобрать. Во-первых, концепция заключается в том, чтобы оберегать ребенка от негативного влияния. Например, на молодое сознание может отрицательно повлиять отношение матери, что кроется в попытке удовлетворить всем капризам и требованиям ребенка, тем самым его испортив, или

отношение слишком грубого и жесткого отца, что станет причиной для подавления малышка.

Кроме того, нельзя отрицать и влияние всего общества в целом. Его негатив кроется в том, что ребенок может набраться чего-то неповадного от своих сверстников, тем самым испортив собственный характер. Помимо ограждения ребенка от негатива, Руссо предлагал воспитателю научиться манипулировать сознанием ребенка, притворяться, будто ребенок командует и главенствует в отношениях, но одновременно с тем путем манипуляции подталкивать его к определенным решением и выводам.

Все это нужно делать так, чтобы у ребенка сложилось впечатление, что это является его собственным выбором. При этом такое воспитание называется “свободным”. Свобода в данном случае заключается в том, что заставлять или жестко принуждать ребенка к чему-то не нужно.

Я считаю, что идеи, изложенные Руссо в его трактате, вполне уместны в современном обществе. Взаимодействие между людьми не сильно изменилось, если сравнивать его с прошлыми временами. Точно так же не изменилось взаимодействие между родителями и детьми.

Родители воспитывают детей непосредственно и путем общения. Я думаю, что такой формат общения, который предложил Руссо, может быть вполне эффективен. Как мне кажется, в нем содержится мудрый баланс: воспитатель или родитель интересуется судьбой ребенка, пытается на нее повлиять положительным образом, ему не безразлично, в то же время в ней отсутствует насилие и принуждение ребенка к чему-то, что гарантирует детское развитие в соответствии со своими талантами и предпочтениями.

Loading…

Сочинение на тему: “Современны ли сегодня идеи свободного воспитания Ж-Ж. Руссо?”

Авторитарная и гуманная педагогика черты различий

В этой главе «Манифеста гуманной педагогики» авторы продолжают разговор об основных различиях авторитарной и гуманной педагогики.

Авторитарная педагогика и гуманная педагогика: черты различий

Чтобы облегчить выбор, назовём ещё ряд других различий между авторитарным и гуманным педагогическими подходами.

Авторитарная педагогика строит свои отношения с детьми – воспитанниками и учениками – на основе системы поощрений и наказаний, то есть, принуждений.

Гуманная педагогика исходит из идей духовной общности, сотрудничества и сотворчества, устремлённых от сердца к сердцу.

Авторитарная педагогика ориентирована на формирование знаний, умений и навыков и возносит процесс обучения.

Гуманная педагогика направлена на облагораживание души, сердца и разума Ребёнка, а знания мыслятся как путь восхождения к цели.

Авторитарная педагогика довольствуется учётом психологических особенностей детей.

Гуманная педагогика вбирает Ребёнка полностью и таким, какой он есть.

Авторитарная педагогика провозглашает постулат о подготовке подрастающего поколения к жизни.

Гуманная педагогика воспитывает детей для жизни и с помощью самой жизни.

Авторитарная педагогика приспосабливает Ребёнка к жизни.

Гуманная педагогика воспитывает преобразователя жизни.

Авторитарная педагогика монологична в своём общении с детьми.

Гуманная педагогика ведет постоянный диалог с ними.

Образовательные процессы авторитарной педагогики заформализованы и официальны, строго регламентированы, наполнены менторским тоном, призывающим воспитанников и учеников к долгу, обязанностям, внимательности, послушанию, ответственности, непререканию…

Образовательные процессы гуманной педагогики следуют принципам сотрудничества, духовной общности, взаимопонимания, доверия, творящего терпения, свободного выбора, радости познания, любви.

Авторитарная педагогика приемлет в качестве аксиом: зло наказывается, добро поощряется; лень порицается, усердие приветствуется…

Гуманная педагогика строится на аксиомах: любовь воспитывается любовью; доброта воспитывается добротой; успех взращивается успехом; благородство воспитывается благородством…

Авторитарная педагогика консервативна.

Гуманная педагогика инновационна.

Авторитарная педагогика вредит здоровью детей, провоцируя учителей, воспитателей, родителей на раздражение, грубость, угрозы, крики, ущемление достоинства, наказания…

Гуманная педагогика профилактична и лечебна, ибо каждый Ребёнок находится в состоянии согласия, радости, духовной общности, любви, уважения.

10.03.2013

Продолжение темы гуманной педагогики следует.

Предыдущие публикации по теме «Манифест гуманной педагогики»:

Источник

Гуманистическое и авторитарное воспитание

Однако педагогическая наука пока не имеет единого общего взгляда на то, как следует воспитывать детей.

С древнейших времен и до наших дней существуют два диаметрально противоположных взгляда на воспитание:

1) воспитывать детей нужно в страхе и повиновении;

2) воспитывать детей нужно добротой и лаской.

Если бы жизнь категорически отвергала один из подходов, то он уже давно прекратил бы свое существование. Но в этом-то и вся сложность: в одних случаях большую пользу обществу приносят люди, воспитанные в жестких правилах, с суровыми взглядами на жизнь, с упрямыми характерами и неуступчивыми взглядами, в других – мягкие, добрые, интеллигентные, богобоязненные и человеколюбивые люди.

В зависимости от того, в каких условиях живет народ, какую политику приходится вести государствам, создаются традиции воспитания. В тех обществах, которые уже давно живут спокойной, благополучной жизнью, преобладают гуманистические тенденции воспитания.В обществах, ведущих постоянную борьбу, преобладает жесткое воспитание, основанное на авторитете старшего и беспрекословном повиновении младшего.Вот почему вопрос, как воспитывать детей, – прерогатива не столько науки, сколько самой жизни.

Авторитарное (основанное на слепом подчинении власти) воспитание имеет достаточно убедительное научное обоснование. Так, И.Ф. Гербарт, выдвинув положение о том, что ребенку от рождения присуща «дикая резвость», требовал от воспитания строгости.Приемами воспитания он считал угрозу, надзор за детьми, приказания и запрещения. Для детей, нарушающих порядок, он рекомендовал ввести в школе штрафные журналы. В значительной степени под влиянием Гербарта сложилась практика воспитания, которая включала целую систему запрещений и наказаний: детей оставляли без обеда, ставили в угол, помещали в карцер, имена провинившихся записывали в штрафной журнал. Россия была в числе стран, во многом следовавших заповедям авторитарного воспитания.

Как выражение протеста против авторитарного воспитания возникает теория свободного воспитания, выдвинутая Ж.Ж. Руссо. Он и его последователи призывали уважать в ребенке растущего человека, не стеснять, а всемерно стимулировать в ходе воспитания его естественное развитие. В наши дни эта теория вылилась в мощное течение гуманистической педагогики и приобрела многочисленных сторонников во всем мире.

Среди российских педагогов, активно выступавших за гуманизацию воспитания, – Л.Н. Толстой, К.М. Вентцель, К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и др. Благодаря их стараниям российская педагогика сделала значительные уступки в пользу детей. Но гуманистические преобразования пока не завершены, российская школа продолжает их умножать.

Гуманистическая педагогика– это система научных теорий, утверждающая воспитанников в роли активных, сознательных, равноправных участников учебно-воспитательного процесса, развивающихся по своим возможностям. С позиций гуманизма конечная цель воспитания состоит в том, чтобы каждый воспитанник мог стать полномочным субъектом деятельности, познания и общения, свободной, самодеятельной личностью. Мера гуманизации воспитательного процесса определяется тем, насколько этот процесс создает предпосылки для самореализации личности, раскрытия всех заложенных в ней природных задатков, ее способностей к свободе.

Гуманистическая педагогика ориентирована на личность. Ее отличительные признаки: смещение приоритетов на развитие психических, физических, интеллектуальных, нравственных и других сфер личности вместо овладения объемом информации и организации определенного круга умений и навыков; сосредоточение усилий на формировании свободной, самостоятельно думающей и действующей личности, гражданина-гуманиста, способного делать обоснованный выбор в разнообразных учебных и жизненных ситуациях; обеспечение надлежащих организационных условий для успешного достижения переориентации учебно-воспитательного процесса.

Гуманизацию учебно-воспитательного процесса следует понимать как отказ от авторитарной педагогики с ее педагогическим давлением на личность, отрицающим возможность установления нормальных человеческих отношений между педагогом и учеником, как переход к личностно ориентированной педагогике, придающей абсолютное значение личной свободе и деятельности обучаемых. Гуманизировать этот процесс – означает создать такие условия, в которых ученик не может не учиться, не может учиться ниже своих возможностей, не может остаться равнодушным участником воспитательных дел или сторонним наблюдателем бурно текущей жизни. Гуманистическая педагогика выступает за приспособление школы к ученику, обеспечение атмосферы комфорта и «психологической безопасности».

Гуманистическая педагогика требует:

1) человеческого отношения к воспитаннику;

2) уважения его прав и свобод;

3) предъявления воспитаннику посильных и разумно сформулированных требований; 4) уважения позиции воспитанника даже тогда, когда он отказывается выполнять предъявляемые требования;

5) уважения права ребенка быть самим собой;

6) доведения до сознания воспитанника конкретных целей его воспитания;

7) ненасильственного формирования требуемых качеств;

Во всем мире известны творцы гуманистических педагогических систем – М. Монтессори, Р. Штайнер, С. Френе. Созданные ими направления теперь нередко именуются педагогиками.

1. Максим, ученик 7 класса. Вместо того, чтобы делать уроки, до 8 часов вечера играл с друзьями на улице в футбол. Вернулся домой очень поздно, после ужина делать уроки не стал. На упрёки матери ответил грубо: «Отстань со своими нравоучениями, я устал!» и отправился спать.

2. Катя, 7 лет. Семья Кати гостили у родственников в другом городе. Через день по возвращению родственники позвонили и сообщили матери Кати, что у их дочери в день отъезда гостей пропала коллекция почтовых марок.

Марки обнаружили у Кати под подушкой, она их тайно взяла из коллекционного альбома.

Источник

В чём отличие гуманной педагогики от авторитарной?

В чём отличие гуманной педагогики от авторитарной?

Паата Шалвлвич Амонашвили.

В своих размышлениях на этот вопрос я воспользовалась материалами статьи педагога, социолога, доктора психологических наук, писателя Пааты Шалвовича Амонашвили. Паата Шалвович – сын известного педагога, учёного, академика РАО, классика современной концепции гуманно-личностной педагогики Шалвы Александровича Амонашвили. Вместе с отцом –наставником, сподвижником, единомышленником – они продолжают великое дело служения детству, педагогике сотрудничества, философии гуманистического воспитания, построенной на принципах уважения личности ребёнка, безоглядной любви к детям, высокой духовности, благородства помыслов и великодушия, которыми должны обладать учителя, родители, общество в целом.

Многим известны понятия «гуманная педагогика» и «гуманно-личностный подход». Многие учителя изучают гуманную педагогику, перечитывают классиков гуманной педагогики, используют методы в своей работе, но несмотря на свои старания, часто возвращаются к авторитарным формам взаимодействия с детьми. Они хотят применять гуманно- личностные методы общения, но эти методы у них почему-то не работают. Почему? В чём причина? Отношение к детям так же, как и к членам семьи, ко всем людям и ко всему миру может быть или авторитарным, или гуманно-личностным. Третьей формы нет, и мы вынуждены выбирать между этими двумя. Оба подхода подразумевают определённый стиль общения. Однако сам подход – это внешнее проявление некоторого внутреннего состояния. Внутренне состояние всегда будет первичным и всегда будет определять внешнее проявление.

Возможно, самая главная трудность учителей заключается в изменении своего внутреннего состояния от командно-авторитарного к гуманно-личностному. Легко научиться говорить «правильные» слова, изменить мимику и жесты, но внутреннее состояние поддаётся изменению с большим трудом.

Гуманная педагогика требует войти в определённое состояние ума, чувства и духа. И если этого не происходит, то использование лишь внешних форм и методов будет неестественным, неэффективным и насильственным.

В этом смысле невозможно находиться в состоянии гуманности отчасти, а отчасти испытывать авторитарное состояние, хотя можно переходить из одного состояния в другое. Эти состояния переживаются как набор определённых чувств.

Состояние проявляется на трёх уровнях сущности человека- умонастроение, чувства и дух.

1. Авторитарное умонастроение основано на состоянии неприятия, тогда как гуманное умонастроение основано на принятии.

В случае авторитарного состояния ум не принимает явления как данность, в то время как гуманное умонастроение делает именно это.

Настрой ума на принятие или отрицание проявляется внешне в согласии или отрицании.

Что значит согласие или отрицание по отношению к ребёнку?

При гуманном состоянии ум учителя заранее настроен принять ребёнка таким, какой он есть, и соглашается с его природой.

При авторитарном состоянии ум учителя заранее настроен не принимать ребёнка, отрицает его природу или принимает лишь удобную часть природы ребёнка, но отрицает неудобную.

Представим себе ученика, который шалит на уроках. Исходя из авторитарного ума, учитель считает, что ребёнок мешает как учителю, так и ученикам. Появляется желание угомонить ученика, заставить его делать то, что необходимо по программе, и принудить его учиться. Исходя из этого возникают методы подчинения воли ученика воле учителя. Учитель будет использовать разные формы приказов: «угомонись, перестань, сиди смирно, не мешай». Если это не помогает, учитель начинает угрожать отметками, вызовом в школу родителей с просьбой усмирить «неправильного» ребёнка.

У гуманного учителя появляется ощущение согласия с природой ребёнка. Здесь учитель не будет просить перестать ученика шалить, а будет искать такие способы развития, обучения и воспитания учеников, при которых дети чувствовали бы себя взрослыми, свободными. Тем самым в ученике открылся бы природный интерес познавать. Это, конечно, требует от учителя проявления творчества.

При авторитарном состоянии неприятия внутренней природы ребёнка учитель не признаёт шалость как проявление природных сил и думает, как заглушить природу, чтобы затем давать знания, умения и навыки. Здесь учитель будет уверен в своём превосходстве над ребёнком.

При гуманном умонастроении учитель будет иметь уверенность, что он является соработником Бога, будет воспринимать ребёнка равным и будет создавать благоприятную среду для развития всех качеств, которыми ребёнок награждён.

2. Наше внутренне состояние кроме ума также проявляется на уровне наших эмоций. Чувства определяют наши действия даже ещё больше,

чем ум. Поэтому от состояния чувств учителя во многом зависит, способен ли он действовать по принципам гуманно-личностного подхода.

При авторитарном настрое преобладает чувство выгоды, ведущее к корысти.

Гуманный настрой на благодарность подсказывает учителю сделать некоторые допущения в отношении природы ребёнка. Здесь учитель начинает верить, что ребёнок – это уникальное неповторимое явление, которое «искрит» перед ним каждый раз, когда появляется.

В гуманном состоянии чувств учитель делает ещё одно допущение– ребёнок имеет безграничную силу духа, которая необходима для развития, взросления, познания и воплощения своего предназначения.

Авторитарное же состояние выгоды подталкивает нас к допущению, что большинство учеников страдает от гиперактивности и эту «болезнь» надо лечить.

3. Над чувствами есть более сокровенная и глубинная часть человеческой сущности, которую можно определить, как дух.

Гуманное состояние на уровне духа определяется в искренней, глубокой вере, что приводит к ощущению безусловной любви.

Фундаментом гуманной педагогики является чувство безусловной любви. Об этом основополагающем состоянии нашего духа говорили все классики педагогики.

Лев Николаевич Толстой писал: «Нужно иметь одно качество, чтобы приносить пользу. То же качество наполняет учителя. Это качество- любовь. Это качество необходимо, чтобы весь день работать с детьми и не почувствовать тоску».

Многие родители и учителя хотят увидеть своих детей счастливыми. Можно ли воспитать счастливого ребёнка в авторитарном состоянии, где главной целью является передача знаний и делается это через контроль учеников с мыслями о выгоде?

Вряд ли это состояние может приводить к непреходящему переживанию счастья и ощущению единения со всеми людьми на земле.

Здесь же скрывается главная проблема. Чтобы освоить принципы гуманной педагогики, учителю надо изменить своё внутреннее состояние ума, чувства и духа по отношению ко всему миру. Это сложный процесс, требующий терпения, ежедневных усилий и воли.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Источник

Педагогические течения: авторитарное воспитание, гуманистическая педагогика

Вы будете перенаправлены на Автор24

Авторитарное воспитание

Авторитарное воспитание – это воспитание, в основе которого лежит беспрекословное подчинение воспитанника (учащегося) педагогу.

Сущность авторитарного воспитания заключается в том, что взрослые, которые занимаются воспитанием (воспитатель, педагог, родитель и т.д.) очень требовательны и строги по отношению к детям, держат их под постоянным и жестким контролем. Просьбы и жалобы, не отвечающие запросам со стороны взрослого – игнорируются, так как считаются баловством. Мнение взрослого ставится выше мнения ребенка. От ребенка требуют беспрекословного послушания, в случае если ребенок ослушался, то его неминуемо ждет наказание.

Авторитарный тип воспитания – это низкая удовлетворяемость потребностей и нужд ребенка и высокие требования со стороны взрослого.

При авторитарном типе воспитания, взрослые не вникают в нужды ребенка, их не интересуют его жизненные проблемы и желания. Так же им не интересен внутренний мир ребенка и его переживания.

Авторитарное воспитание вызывает у детей серьезные психологические проблемы, возникновение агрессии. У мальчиков чаще всего развивается несамостоятельность, у девочек – недостаточная целеустремленность.

В процессе такого типа воспитания у детей формируются две крайности:

Дети, которые были воспитаны в авторитарной семье, психологически разрушены и опустошены, имеют множество комплексов. Пытаясь заглушить свою боль и заполнить душевную пустоту, они часто совершают поступки, которые противоречат нравственным и моральным нормам. В последствие из детей вырастают взрослые, которые решая свои психологические проблемы, совершают правонарушения.

Готовые работы на аналогичную тему

В том случае, если ребенок не справляется с требованиями, которые ему предъявляет авторитарный взрослый, то его наказывают и унижают. Все это может вызвать протест и враждебность по отношению к взрослому. Это связано с тем, что в силу возраста ребенок не может иначе сохранить собственное достоинство и отстоять себя.

Протест может протекать в «открытую», когда ребенок делает наперекор взрослому. А может, напротив, протекать скрыто, когда ребенок таит и копит в себе обиды до поры.

В настоящее время, в современной школе, до сих пор считается, что эффективным является именно авторитарный стиль воспитания. Это мнение сохранилось еще со времен советской школы и присуще учителям старой закалки.

При авторитарном типе воспитания, ребенок не воспринимается как равный участник воспитательно-образовательного процесса. Его мнение не учитывается. И это несмотря на то, что все больше молодых и прогрессивных педагогов доказали на собственном практическом опыте неэффективность авторитарного воспитания и успешность применения гуманистического подхода к воспитанию.

По своей природе авторитаризм эффективен в младшем возрасте, в этот период у детей присутствует безусловное уважение личности педагога. Однако с возрастом дети начинают проявлять нежелание подчиняться чьему-то мнению, они начинают относиться к педагогу ровно так же, как и он относится к ним (могут повысить голос, показывают непослушание и т.д.). Все это формирует у детей неверную модель поведения, оказывает негативное влияние на психологическое развитие.

Гуманистическая педагогика

Гуманистическое направление в педагогике является относительно молодым. Оно возникло в конце 50-х начале 60-х годов в Америке. В основе гуманистического воспитания, положены идеи гуманистической психологии.

Гуманистическое воспитание имеет личностно-ориентированный характер и направлено на преодоление авторитаризма в воспитании и обучении детей.

В центре воспитательно-образовательного процесса ставится личность ребенка, его интересы, мнения, стремления, желания и т.д. Исходя из потребностей и возможностей детей, педагог выстраивает процесс воспитания.

Основная цель гуманистической педагогики – это формирование полноценной и разносторонне развитой личности, обладающей необходимым набором знаний, умений и навыков.

Гуманизация воспитания и обучения предполагает своего рода «очеловечивание» данных процессов, то есть, такую их направленности, при которой на первое место выходит личностный смысл данных процессов.

В процессе развития в рамках гуманистической педагогики был разработан ряд положений, которые являются её отличительными признаками и должны обязательно учитываться при реализации процессов обучения и воспитания. Отметим следующие признаки гуманистической педагогики:

Такое построение учебного процесса и педагогического взаимодействия позволяет использовать различные формы учебной работы – от гибких и спонтанных на этапе самоопределения учащихся, до достаточно жестких, которые будут опираться на устойчивую мотивацию и потребности детей.

Источник

Авторитарная и гуманистическая концепции образовательного процесса

В презентации раскрыты особенности авторитарной и гуманистической педагогики.

Просмотр содержимого документа

«Авторитарная и гуманистическая концепции образовательного процесса»

Авторитарная и гуманистическая концепции образовательного процесса

исторически определяющаяся система воззрений, предусматривающая постоянный контроль над личностью, подавление, которые создают препятствие на пути к самореализации личности.

Авторитарная педагогика – воспитательный процесс, который основан на принципах монотонного заучивания материала, что лишает воспитанника способности рассуждать. В процессе физического воспитания у детей формируется способность переносить лишения. Ориентирована на подавление личности.

Авторитарная концепция предусматривает

Тщательно разработаны средства управления ребенком:

Урок жестко регламентирован,

Цель достигается развитием многосторонности интересов и создания на этой базе цельного нравственного характера, руководимого 5 нравственными идеями :

Задачи нравственного воспитания :

Обучение по И.Ф. Гербарту

основные — угроза, надзор, приказание, запреты, наказания, телесные наказания;

вспомогательные — авторитет, любовь.

1.Описательное — выявить опыт ребёнка и дополнить его;

2. Аналитическое — исправить и усовершенствовать мысли ученика;

3. Синтетическое — построение стройной системы мысли.

исторически определяющаяся система воззрений признающая ценность человека, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающаяся благом человека и критерием оценки справедливости обществом.

Гуманистическая педагогика – воспитательный процесс, который основан на таких принципах как: уважать в ребенке растущего человека, не стеснять его, а стимулировать в ходе воспитания естественные развитие ребенка. Ориентирована на самореализацию личности.

Личностный подход в образовании преемственно связан с гуманистической традицией в педагогике. Расцвет гуманизма связывают с эпохой Возрождения.

Принципы организации среды учения и жизнедеятельности школьников

Направления отечественной гуманистической педагогики начала XX в.

«разум, согретый и оживленный сердцем, сердце, просвещенное и направленное разумом».

«школа своим учением окажет наиболее глубокое влияния в том случае, когда она будет следовать природным расположениям учащихся, их вкусам, склонностям и способностям и будет предоставлять им возможно широкую свободу в занятиях любимыми предметами, то есть когда она образование ставит на почву самообразования и саморазвития и лишь будет, по мере средств и возможности, помогать этому процессу» (П.Ф.Каптерев ).

Основополагающие ценности: развитие у учащихся любви и уважения, формирование научного, критичного склада ума, упорядочивающего все доброе, истинно ценное.

Направления отечественной гуманистической педагогики начала XX в.

2. Социально-гуманистическое направление (С.Т.Шацкий): гуманизация жизни ребенка, стимулирование его самопознания и самопроявления через создание особой культурной внешкольной среды, содействующей реализации многообразных интересов личности, достижение ее социализации, воплощения в жизнь идеи целостного подхода к детской личности.

открытость школы к окружающей среде, организация тесного взаимодействия с ней, построение образовательного процесса с учетом традиций, менталитета крестьянской среды; стимулирование активно- деятельностного подхода воспитанников к организации своей жизни; пристальное изучение реальных интересов и потребностей детей, глубокое уважение к личности ребенка как основе гуманных отношений между педагогами и детьми.

Направления отечественной гуманистической педагогики начала XX в.

3. Свободно-гуманистическое направление (К.Н.Вентцель, В.Буткевич, И.И.Горбунов-Посадов, С.Н.Дурылин): создание условий самопроизвольного развития без «насилия» взрослых, «доброго ребенка» достигающего самоактуализации и осуществляющего самореализацию в результате свободной творческой работы над своим собственным самовоспитанием, которое будет иметь своей целью сделать из себя совершенного человека, способного стать в наиболее возможной степени свободным творцом и плодотворным работником.

Девиз: создание Культа Ребенка – «свободно развивающегося во всех направлениях человека, поднимающегося на все более высокие планы бытия, будет признанием и уважением этого человека во всех возрастах его жизни, начиная с момента его рождения».

«Если процесс умственного развития ребенка должен быть свободным, если мы должны развивать в нем критическую мысль, если все дело его умственного развития мы должны стремиться поставить так, чтобы он сам творческим путем доходил до обладания истиной», то и целью нравственного воспитания является «пробуждение в ребенке самостоятельной свободной нравственной воли, самобытного нравственного творчества, для которой наш нравственный идеал является только материалом, свободно и творчески перерабатываемым в более высокие формы» (К.Н. Вентцель).

Направления отечественной гуманистической педагогики начала XX в.

4. Духовно-гуманистическое направление (К.П.Победоносцев, А. И. Анастасиев, М.И.Демков): формирования духовно-религиозной направленности личности учащегося, усвоению им через православие общечеловеческих гуманистических ценностей истины, добра и красоты.

(К.П.Победоносцев в книге «Ученье и учитель»)

Генезис гуманистической парадигмы начала XX в.

В современной педагогике гуманистическая концепция вызвала к жизни новый этап развития мировой педагогической мысли:

Установки гуманистического воспитания:

В.А. Сухомлинский – творец «гуманной педагогики»

Воспитывая своего ребенка, ты воспитываешь себя, утверждаешь свое человеческое достоинство

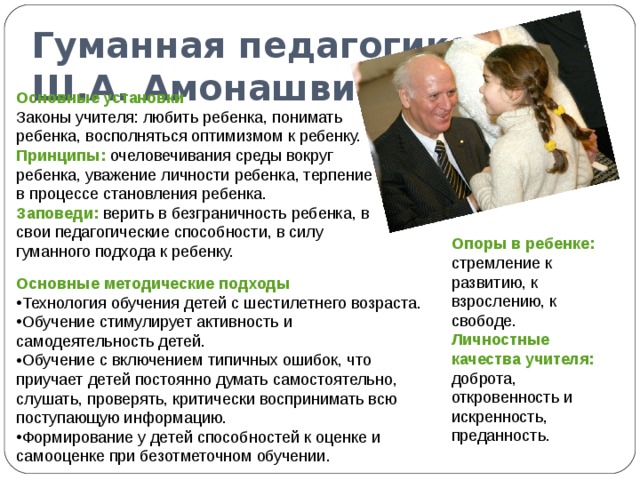

Гуманная педагогика Ш.А. Амонашвили

Законы учителя: любить ребенка, понимать ребенка, восполняться оптимизмом к ребенку.

Принципы: очеловечивания среды вокруг ребенка, уважение личности ребенка, терпение в процессе становления ребенка.

Заповеди: верить в безграничность ребенка, в свои педагогические способности, в силу гуманного подхода к ребенку.

Опоры в ребенке: стремление к развитию, к взрослению, к свободе.

Личностные качества учителя: доброта, откровенность и искренность, преданность.

Основные методические подходы

Заполнить таблицу и проиллюстрировать примерами из прочитанных работ педагогов-гуманистов

1. Место ребенка в педагогическом процессе

2. Направленность педагогического процесса, приоритеты воспитательной деятельности

ЗУН (дисциплина, успеваемость, послушание, управление УВП)

3. Способы взаимодействия детей и взрослых и формируемые ими отношения

авторитарные: управление, принуждение

развитие личности изучение ребенка, создание условия для развития личности

4. Принципы, основные идеи

субъект-субъектные равнопартнерские межличностные сотрудничество соразвитие

5. Позиции участников пед. процесса

Источник

- Сочинения

- 11 класс ЕГЭ

- Воспитание человека (воспитанность)

Воспитание человека – это одна из жизненно важных категорий в его судьбе, которая является основой мировоззрения, залогом счастливого будущего людей. Важнейшими его спутниками считаются качества, которые преображают людей, делают их внутренний мир богаче. К ним относятся: сострадание, доброта, честность, сила духа и многие другие. Чтобы каждое из них имело место в душе всех людей, необходимо искренне желать этого.

Воспитанность в каждом закладывается с самого детства. Определяющим является и то, кто участвует в этом нелегком процессе. С помощью представителей взрослого поколения, которые гораздо мудрее своих воспитанников, обладают опытом, ребенок становится подготовленным к любым испытаниям, встречающимся на жизненном пути. Все это возможно благодаря постепенному их соответствию тем нравственным принципам и понятиям, которые существуют в обществе.

Воспитанность человека отражает стиль его жизни, мысли, поступки, характеризует его как личность. Она является своеобразным ориентиром, который направляет в нужном направлении любой ход мыслей, обозначает границы дозволенного, указывает на нормы поведения.

Все, что связано с укоренением, усвоением основных терминов, относящихся к понятию «воспитание», помогает противостоять на любом жизненном этапе тем, качествам, которые мешают вести правильный образ жизни. Вест этот процесс может занимать практически весь жизненный путь человека. Это связано с тем, что процесс обучения, развития его должен продолжаться постоянно. Любой поступок человека отражает его сущность, может стать точной характеристикой его поведенческой линии. Не важно о чем идет речь – о желании помочь пожилому человеку перейти дорогу, поднять руку на уроке, прежде чем дать учителю ответ или сделать скворечник возле дома. В любом случае действие станет показателем уровня воспитанности человека. Но главное – это начало трудовой и мыслительной деятельности, без которых человек не сделал бы мир цивилизованным.

Не нужно быть хорошо подготовленным специалистом, чтобы даже по внешнему облику ребенка определить уровень его воспитанности. Если речь идет о прилежном ученике, то заботливое отношение к окружающим, ухоженный вид и тетради без помарок станут доказательством этого. А систематическое опоздание на урок, неряшливый вид, отсутствие дневника подчеркнут пробелы в воспитании этого ребенка.

Таким образом, чтобы всегда соответствовать требованиям, которые выдвигает общество на сегодняшний день, нужно иметь представление о воспитании, самовоспитании и уметь работать над своим внутренним миром.

Вариант 2

Воспитание человека формируется с самого детства и играет важную роль в течении всей его жизни. И так, разберем, что такое воспитание человека – это внешнее воздействие человека от окружающего мира, в плане обучения, заботы и защиты о детях, с целью дальнейшего здорового развития человека в этом мире.

Воспитанный человек – это тот человек, который умеет хорошо относиться к окружающим, проявляет гигиенические навыки (аккуратность, порядочность, чистоплотность, опрятность), тот, кто умеет вести себя среди людей и соблюдает бытовую культуру (поведение в обществе).

На воспитание человека влияет очень много факторов, такие как: его семья, друзья, учителя, садик, школа, интернет, книги, телевизор и даже самый случайный прохожий. Я думаю, поэтому с самого детства, родители малыша стараются окружить ребенка лаской, заботой и любовью, включают ему добрые мультфильмы и читают познавательные книги, которые учат ребенка с детства доблести, храбрости, снисходительности, помощи близким и окружающим, а также справедливости.

Воспитание человека начинается с его рождения: он еще не говорит, еще не слушает, но уже учится. Опыт предшествует обучению.

Ж.Ж. Руссо

Люди с раннего возраста начинает формировать свою личность и индивидуальность. Там же появляется его та самая неповторимость его личных особенностей, которые его будут отличать от других людей. Не нужно, к примеру, воспитывать ребенка – лидера, нужно всегда учитывать его тип темперамента, от которого нужно отталкиваться, какие качества больше ему нужно развивать.

Родители вдруг понимают, что их знания по педагогике дают иногда сбои: когда ребенок не хочет учиться ,растет эгоистом и часто грубит. Настоящие причины выявить не всегда получается, поэтому большинство родителей сейчас ссылаются на плохих учителей, на плохую наследственность и плохих товарищей.

В любом случае, воспитание ребенка – это очень ответственный шаг родителей, к которому нужно относиться очень серьезно. Воспитанность человека помогает достичь успеха и дает большую уверенность в себе, открывает многие двери перед человеком. Он всегда будет в любой компании желанным гостем, у него будет много друзей и он всегда будет востребован. Ведь человек без воспитания не может стать полноценной личностью, которая сможет отнестись ответственно, даже самой небольшой работе и проявить себя с лучшей стороны. А это значит, что воспитание играет наиважнейшую роль в жизни каждого из нас, и без него никак не обойтись.

Цели воспитания

От целей воспитания зависит выбор его содержания, задач, методов и принципов. Конечная цель данного процесса — формирование совершенных качеств личности. Чем более идеальная модель формируется в процессе воздействия воспитателя на своего воспитанника, тем лучше результат воспитания. Процесс взаимодействия педагога и учащегося имеет свою структуру. В современной педагогике рассматриваются две концепции воспитания:

- Прагматическая. При прагматическом воздействии на личность у воспитанника формируют “навыки выживания”. Здесь важным моментом является формирование человека — потребителя, который умеет эффективно работать и в первую очередь ставит интересы государства превыше собственных желаний и потребностей. При таком подходе личные желания, стремления трудящегося отходят на второй план.

- Гуманистическая. При гуманистической концепции воспитания, цель — это развитие в личности талантов и способностей. Реализация возможностей человека на благо общества, раскрытие его индивидуальности.

Важно! Прагматическая концепция родилась в педагогической среде в начале XX века. В обществе была известна как “школа выживания” и была обусловлена периодом революционных потрясений как в России, так и за рубежом.

Гуманистический подход в воспитании, при котором в центре оказывается человек и его таланты, стал популярен в социуме значительно позже — в 30-х годах XX в. была разработана система воспитания А. С. Макаренко.

Рассуждение

Воспитание это то, чему во все времена учили и учат своих детей родители. Основа человеческой жизни и залог ее успеха. Перечень правил и норм, которых нужно придерживаться. Зачем они и какова их роль в жизни человека расскажем далее.

Детям всегда кажется, что их родители требуют от них слишком много и то, что им вроде бы как не нужно, но только в сознательном возрасте мы понимаем и объясняем себе их поведение. Воспитание, оно длится на протяжении многих лет, родители объясняют своим чадам определенные правила, которым они должны следовать.

Каждый из нас мечтает быть счастливым человеком, иметь все, чего так хочется, но для этого следует самому научиться многому. Помимо профессионального направления, необходимо база – это воспитание, в которое входит и жизненные ценности, психология, морали и взаимоотношения. Психология человека устроена таким образом, что нас привлекают к себе именно те люди, которые разделяют с нами наши жизненные позиции, но и воспитание ту играет не последнюю роль. Ведь намного приятнее общаться с человеком, обладающим базовыми манерами поведения, который умеет общаться и обращаться с окружающими его людьми.

Воспитание человека играет огромную и иногда решающую роль в его социальной позиции, ведь в этом слове содержится несколько понятий. Воспитание: формирование личности, интеллектуализация (развитие собственного видения картины мира), эстетическое воспитание (креативность, критическое мышление и другие гуманистические ценности), развитие физического плана (сохранение и укрепление здоровья) и наконец-то трудовое воспитание (желание работать и зарабатывать). Все эти составляющие в итоге формируют вполне состоявшуюся личность, которая сможет здраво функционировать в обществе.

Правильное воспитание должно осуществляться в спокойной, теплой и наполненной любовью обстановке, и только тогда оно покажет свои позитивные плоды.

Трудовое

Трудовое воспитание охватывает те аспекты, которые связаны с производственной деятельностью ученика. Важным моментом в этом случае является политехническое образование. Здесь выделяются такие задачи:

- Подготовка человека к осознанному выбору профессии.

- Формирование таких положительных качеств личности, как ответственность, дисциплинированность.

В процессе обучения молодой человек знакомится с основами предпринимательской деятельности. У него развиваются технические способности, экономическое мышление.

Принципы воспитания

Основные требования к содержанию, методам, организации воспитательного процесса выражены в принципах воспитания. Ими руководствуются педагоги, решая поставленные перед ними задачи. Система воспитания опирается на следующие принципы:

- Личностный подход, когда воспитание строится на индивидуальном подходе к ребенку. Учитываются его склонности и таланты.

- Связь воспитания с жизнью. Человек получает соответствующее образование в обществе, в котором живет. Воспитанник должен научиться адаптироваться к условиям современной жизни и находить выход из затруднительных ситуаций.

- Опора на положительный пример в воспитании. Здесь очень важно, чтобы у ребенка или подростка перед глазами был положительный пример для подражания. В этом случае сформировать нравственную личность легче, чем если бы воспитатель акцентировал внимание лишь на отрицательных сторонах характера своего воспитанника.

- Единство воспитательных воздействий. Если родители, учителя, воспитатели придерживаются одних и тех же методов, то ребенку легче соответствовать ожиданиям, которые предъявляют к нему взрослые люди.

Правила написания эссе

С самого раннего детства ребенок познает мир. Главными составляющими этого процесса являются воспитание и обучение родителями своего чада. Это формирует в нем необходимые знания и качества, а также творческие способности. В результате чего вырастает полноценная личность.

Составление структуры

Чтобы написать сочинение на тему «Воспитание», нужно знать, как правильно изложить свои мысли, донести их до читателя. Необходимо составить определенную структуру написания текста. В самом начале нужно выделить главную идею сочинения-рассуждения. Далее составить план. Для этого можно составить вопросы, ответы на которые составят само сочинение. Например, следующие:

- Что такое воспитание?

- Какое оно оказывает воздействие?

- Воспитанный — значит какой?

- Какие качества можно отнести к таким людям?

- Какие проблемы или сложности могут возникнуть?

После этого нужно разделить текст на части и составить композицию сочинения, которая состоит из следующих пунктов:

- введение;

- основная часть;

- заключение.

Композиция текста

Начать писать сочинение нужно со введения, где описывается основная идея эссе. Растягивать его не нужно, достаточно будет написать несколько предложений, а потом приступить к следующей части композиции.

В основной части необходимо раскрыть тему сочинения, главную мысль. Можно написать, что понимается под воспитанием, воспитанным человеком, привести примеры.

В заключении нужно сделать выводы, определить актуальность сочинения «Что такое воспитание».

Повествование должно быть понятно читателю, а мысли изложены грамотно. При возникновении трудностей с написанием работы не стоит терять время. Можно переходить к другой части композиции, а после вернуться и дописать.

Сочинение пишут в черновике. После чего оно проверяется на ошибки и переписывается в чистовик, снова проверяется. Текст должен быть без речевых ошибок.

Популярные сочинения

- Сочинение про Снегопад

Не все любят снегопад. Автомобилисты, владельцы собственных домов, дворники, дорожные рабочие дружно восклицают, как только начинает идти снег: «Опять повалил!» Их можно понять, ведь снегопад для них – это лишние заботы и хлопоты: - Сочинение-описание по картине Новые хозяева Богданова-Бельского (для 5 класса)

Мы видим красивую светлую комнату, стол с самоваром, ватрушками… Вот люди вокруг и пьют чай. Ничего особенного. А вот тебе сказали название, так ты сразу задумался. Что за хозяева? - Сочинение по сказке Спящая красавица (Шарль Перро)

В сказочном королевстве все хорошо и прекрасно. Жители его пребывают в счастье и в гармонии. Государством мудро совместно правят королева и король. Но они пребывают в печали, так как они не имеют детей

Эстетическое

Цель формирования эстетического вкуса у детей, а также приобщения человека к прекрасному в своей жизни, ставит перед воспитателем следующие задачи:

- Сформировать у воспитанника эстетическое отношение к действительности.

- Пробудить в нем чувство “прекрасного”.

- Воспитать в нем стремление быть прекрасным как в мыслях, так в делах, поступках и внешнем виде.

По мнению специалистов, быстрое развитие определенных качеств человека может произойти, если педагог опирается в своей работе на природные задатки ученика.

Эссе по теме «Мой взгляд на воспитание»материал по теме

Эссе на тему «Мой взгляд на воспитание»

Воспитание детей – рекордно сложное занятие, самое запутанное из всех видов творчества. Это творение живых характеров, создание необыкновенно сложных микромиров, а для такого творчества нужна и глубокая интуиция, и глубокие знания. К воспитанию детей стоило бы относиться как к самой важной из всех земных профессий…

Ю. Рюриков

Всё начинается с семьи. Именно семье определена ведущая роль в глубоком влиянии на жизнь растущего ребёнка. Влияние семьи, особенно в начальный период жизни ребёнка, намного превышает другие воспитательные воздействия. Ведь именно в семье и через семью формируются его первичные ценностные ориентации и социальные установки. Семья и ребенок – зеркальные отражения друг друга.

Давайте посмотрим на современных детей. Создается впечатление, что им некогда думать, что они не видят живых людей вокруг, а заняты только собой. Они жестоки, напористы в своих желаниях. «Я хочу!» — вот их лозунг.

В представлениях воспитанников о главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняются материальными. Таким образом, среди желаний детей преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру. У учащихся отмечается проявление негативного отношения к своему Отечеству, и представления детей по мере их взросления о «должном» русском человеке не становятся определеннее, а приобретают критически-циничный оттенок.

Воспитание – это искусство, в котором выражается своеобразие личности воспитателя, его индивидуальность и характер, его отношение к воспитанникам.

Учитель, даже самый талантливый, не исправит ошибок родителей и «нелепости» окружающей жизни. Но, воспитывая личность, учитель дает шанс ученику состояться как человеку, как личности. Личность – изделие штучное. Задача воспитателей состоит в том, чтобы таких «изделий» было как можно больше.

Какова же цель воспитания? На этот счёт существовало и существует много разных мнений. Цель воспитания определяется потребностями общества и зависит от темпов социального и научно–технического прогресса, достигнутого уровня развития педагогической теории и практики, возможностей учебных заведений, учителей и учеников.

Уходит в историю двадцатый век, этот век вместил в себя столько великого и низкого, мудрого и бездумного, столько крови и самоотверженности, высоких порывов и зла. Век со своими задачами и приоритетами, в том числе и в воспитании подрастающего поколения…

Воспитание в третьем тысячелетии…

Каким оно должно быть? Кого воспитывать? Как воспитывать?

В нашем современном обществе в условиях образовательного процесса целью воспитания является человек, воспитание в человеке человека.

А дети, они совсем другие, не такие как мы… И чем старше, тем видней разница, тем трудней их принимать. Но их надо принимать именно такими. А для этого их надо понять. А чтобы понять, их надо узнать. Узнать, чтобы полюбить. Без любви воспитание не возможно! Чаще с нескрываемым интересом и любопытством надо задавать детям вопросы: «Что читают? Что модно? Что означает это новое слово?» Надо уметь разговаривать на «их языке», не допуская панибратства и фамильярности. Оставаться культурным Человеком, Воспитателем, стоящим чуть-чуть выше, но так, чтобы детям захотелось подняться, дотянуться рукой до тебя. Не забудем протянуть им свою руку…

Воспитание для ребенка это не подготовка к будущей жизни, а сама жизнь, во всей ее полноте, а для воспитателя воспитание – это тоже жизнь, вместе с ребенком. Каждый в этой жизни учится жить сам, другое дело, когда ребенка в этом поддерживает мудрый взрослый. Один из героев знаменитого фильма “Доживем до понедельника” на вопрос, что такое счастье, ответил: “Это когда тебя понимают”. Что же такое способность к пониманию? Это может быть любовь, заинтересованность, оправдание, поддержка, сострадание, сопереживание, доверие. Надо быть очень внимательным, терпеливым, благодарным, способным к соучастию.

Взаимопонимание ребёнка и взрослого рождает духовную близость, жажду сопереживания, стремление сотворчества и сотрудничества — это и есть, на мой взгляд, основа воспитания личности, Человека. Ведь главной целью воспитания является возникновение понимания и доброго отношения к окружающим тебя людям.

Для воспитания детей нужно большое сердце, способность к общению, к признанию равенства душ. Когда ребенок в школе, в нем как бы два существа он один: и он один из тысячи других детей. Как один из тысячи, он подлежит управлению. Как один, как человеческая душа, он управлению не поддается — только бесстрашному общению.