Сочинения ЕГЭ по тексту В.М. Пескова в 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо погребённый», 10 примеров готовых сочинений проблемы с аргументами по данному тексту с реального ЕГЭ прошлых лет по русскому языку для 11 класса.

Проблема текста:

- Проблема дезертирства (предательства). (Почему солдат может стать дезертиром (предателем)?)

- Проблема трусости. (К чему приводит человека трусость? Как последствия трусливого поступка влияют на человека?)

- Проблема одиночества оступившегося человека. (Может ли человек прожить без общения с людьми, в атмосфере осуждения? Легко ли это?)

- Проблема наказания за проступок. (Что является самым тяжким наказанием для человека, переступившего нравственные заповеди?)

- Проблема смысла жизни. (Можно ли жить только ради сохранения своей жизни?)

- Проблема жизни после предательства. (Как складывается жизнь после предательства?)

Позиция автора:

- Солдат может стать дезертиром из страха смерти.

- Трусость делает человека нравственно слабым. Трусость может привести к предательству. Один трусливый поступок может изменить судьбу человека.

- Человеку невыносимо долго жить в одиночестве. Жизнь в условиях, когда общество осуждает человека, тяжела.

- Самым тяжким наказанием для человека является презрение людей, жизнь в страхе и одиночестве, муки совести.

- Нельзя жить только ради сохранения собственной жизни, у жизни должен быть другой, более высокий смысл, цели.

- Жизнь после предательства становится для человека невыносимой.

В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал сочинение ЕГЭ

Что происходит в душе человека, который совершил преступление? Что является самым страшным наказанием для него? Я считаю, что именно эту проблему рассматривает в тексте Василий Михайлович Песков. Она является достаточно распространённой, ведь многие люди совершают поступки, за которые потом отвечают если не по закону, то по совести.

Рассуждая над проблемой, автор обращается к судьбе Николая Тонких, который смог избежать гибели на войне, но не сумел жить полноценно из-за мук совести.

Позиция автора, на мой взгляд, очевидна. Он, как мне кажется, хочет сказать, что человек, который совершил проступок, будет наказан собственными страхами, совестью. Его будут презирать люди, а это — самое тяжкое наказание для человека.

Я согласна с мнением автора, ведь не только закон, смерть, физическая боль могут быть наказанием. Порой совесть и мнение окружающих могут оказаться куда страшнее.

В произведении Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», я думаю, для главного героя Родиона Раскольникова самой страшной карой оказались именно страх быть пойманным и муки совести. Именно они заставили его в итоге признаться в преступлении и понести ответственность перед законом.

Подобная ситуация возникла и в повести Валентина Распутина «Живи и помни». Андрей совершил страшное преступление перед Родиной – стал дезертиром. Несомненно, он просто хотел жить, но существование вдали от людей и уподобление дикому зверю жизнью тоже назвать нельзя. Его за преступление, в данном случае, наказал именно страх смотреть людям в глаза за совершенное.

В конце хочется сказать, что людям следует внимательнее относиться к тому, что они делают, стараться не совершать того, за что потом будет стыдно перед собой и окружающими.

Пример сочинения ЕГЭ №2

К сожалению, избежать участия в войнах и сохранить свою жизнь люди старались во все времена. Это становилось причиной дезертирства. Почему именно на войне люди проявляют худшие черты характера, такие, например, как трусость? Как последствия трусливого поступка влияют на человека и его дальнейшую жизнь?

В предложенном для анализа тексте В.М. Песков поднимает проблему человеческой трусости.

Рассуждая над данной проблемой, автор рассказывает о дезертире, который «…испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошел назад, к дому». Песков обращает внимание читателя на то, что каждый из солдат понимал, что его ждет, но «от страха руки только сильнее сжимали винтовку». Герой же решил вернуться домой и найти спасение там. Писатель умело подчеркивает, оправдание данного поступка матерью: «Никому не отдам… Один раз живем»

Этим примером автор показывает, как по-разному люди могут вести себя перед лицом смерти, но только слабый человек проявит трусость и малодушие. Далее Василий Михайлович описывает двадцать лет жизни Николая на чердаке: «Семь тысяч дней, похожих, как близнецы». Герой наизусть знал все звуки в доме, но от каждого незнакомого «…вздрагивал, сжимался в комок». Этот человек редко спускался к земле. Жизнь, которой герой так желал, казалось, проходила мимо него. Кому теперь он был нужен? Песков утверждает, что «трусость в тяжкий час для Родины требует наказания», но тут же замечает, что этот «жалкий, ссохшийся человек» наказал сам себя, зачеркнув двадцать лет жизни. «Живем один раз»,- продолжает говорить Николай, но понимает, как беспомощны для него эти слова. Данные примеры дополняют друг друга и помогают понять, как сильно трусость, проявленная однажды, может повлиять на дальнейшую судьбу человека, лишив его будущего.

Позиция автора мне понятна. Писатель считает, что трусость делает человека нравственно слабым. Именно страх толкает нас на предательство.

Я не могу не согласиться с точкой зрения Пескова. К сожалению, современная история знает немало примеров проявления малодушия на войне. Так, по данным отчета Леонтьева, после вступления немецких войск на территорию СССР по подозрению в дезертирстве было задержано 638 112 человек, в различных регионах страны создавалось множество групп уклонистов, способных на все, чтобы избежать участия в боевых действиях.

В заключение хотелось бы процитировать одну очень понравившуюся мне фразу: «Храбрый не живет вечно, но трус не живет вовсе».

Пример сочинения ЕГЭ №3

Примеров проявления трусости в человеческом обществе немало. Один побоялся защитить девушку. Другой не захотел сказать решительное слово в нужный момент. В старые времена в странах по правилам сословной чести и достоинства трусость в бою считалась самым гнусным пороком. В суровые годы войны солдаты порой проявляли перед врагом малодушие и даже попадали под трибунал. Вопрос о трусости важен всегда, потому что это может случиться с каждым. Но кто-то сумеет преодолеть страх, а другой – не в силах.

Попытался разобраться в проблеме проявления трусости и писатель В. Песков. Причиной написания этой статьи стала заметка в газете. Песков В. назвал случай дезертирства, описанный в ней, невероятным и решил посетить этого человека.

О чем же узнал Песков В. у самого Тонких Николая? Оказывается, тот в составе группы молодых людей шел к месту, где получали оружие, и потом отправлялись защищать Волгу от немцев. Молодой человек сбежал от товарищей.

Продолжая описывать поведение Николая, автор рассказывает, как он больше двух десятилетий, ведя затворнический образ жизни, снова каждый раз трусил и трусил. Боялся выйти к людям и все им рассказать. Сначала боялся кары, потом – за свою жизнь. Его девизом стали слова матери: «Один раз живем». Случай, когда мужчина не сумел преодолеть страх за свою жизнь и последующее его поведение, когда он испугался наказания, ярко иллюстрируют проблему проявления трусости и доказывают нравственную слабость человека.

Осуждающая точка зрения автора слышна в предложении 14, где он оценивает этот поступок словами «трагедию» и «труса». Авторская позиция видна и в предложении 46. Судьбу дезертира Песков В., используя эпитеты, называет «трагической», его годы – «бесконечными». Для более яркого впечатления автор использует контекстные синонимы – «живую жизнь» и «бесконечные годы страха».

Я согласна с авторской оценкой поведения человека. Это, действительно, трусость. И она проявилась именно в тяжкое для страны время. Может быть, в другой ситуации проявление трусости было бы не настолько осуждаемым поступком. Не укладывается в голове, как можно прожить столько лет в постоянном страхе. Что было бы, если бы наступила всеобщая трусость?

Примером трусости, которая перешла в предательство, является поступок офицера царской армии Алексея Швабрина, который во время захвата Пугачевым Белогорской крепости встал на сторону самозванца. Он изменил присяге, потерял честь дворянина, чтобы сохранить жизнь и, воспользовавшись ситуацией, заставить Машу Миронову выйти за него замуж.

Итак, эта проблема не уходит с арены дня, и по-прежнему над ней задумываются психологи, писатели, общественные деятели и многие другие представители человечества. Они анализируют разные жизненные ситуации, как другие относятся к этому негативному качеству, пытаются понять причины малодушных поступков.

Пример сочинения ЕГЭ №4

«Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променявшего живую жизнь на бесконечные годы страха», — так пишет В.М.Песков в своём тексте, посвящённом проблеме предательства. Можно ли жить только ради сохранения своей жизни? Почему солдат может стать дезертиром? Именно эти вопросы стали предметом размышлений автора.

Рассуждая над проблемой, В.М.Песков приводит историю Тонких Николая, который дезертировал во время Великой Отечественной войны из-за страха смерти. «Так начались страшные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы», — так начинает автор описание одинаковых для предателя семи тысяч дней. В.М.Песков представляет читателям жизнь человека-труса.

Этот пример дополняет другой, в котором автор пишет о презрении людей к предателю Родины. «Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. А живём один раз…» — этим выводом В.М.Песков пытается донести до нас мысль о том, что дезертирам нет прощения.

Позиция автора ясна: предатель – одинокий человек, который дезертировал, боясь умереть. Но жизнь его – это жизнь человека, «наказавшего себя сверх всякой меры» и заслужившего презрение.

Я разделяю позицию автора и тоже считаю, что дезертир – это предатель, которому нет прощения. Вспоминаю повесть В.Г.Распутина «Живи и помни». Самое тяжелое нравственное испытание выпало на долю главного героя Андрея Гуськова перед самым концом войны: он, раненый, оказался в госпитале недалеко от дома. Не выдержало его сердце, мысль о смерти, что он может погибнуть в конце войны, не давала ему покоя, обратно на фронт так не захотелось. Поддавшись какому- то не вполне осознанному чувству, Андрей выбрал для себя наихудший исход, жизненный выбор, гораздо более тяжкий и горький, чем смерть от вражеской пули. Он подчинился инстинкту самосохранения и нашел удобный случай спастись, пошел на сознательное бегство. Произведение заканчивается самоубийством его беременной жены Настёны. А вот дезертиру придётся помнить о своём предательстве.

Прочитав текст В.М.Пескова, я размышляю о том, как дезертиры ломают свою жизнь, жизнь своих близких. И главная причина – трусость. Они думают о сохранении жизни физической, но забывают о том, что есть ещё и жизнь духовная. Но не для таких людей, как Тонких и Гуськов…

Пример сочинения ЕГЭ №5

Все знают, что война – это страшно. Не каждый человек может выдержать такую психологическую и физическую нагрузку. Многие поддаются отчаянию, и именно поэтому поступки людей во время боевых действий отличаются. Об этом и пишет Василий Михайлович Песков, поднимая проблему поведения человека на войне.

Автор описывает дезертира, который струсил и спрятался на чердаке, вместо того, чтобы биться с врагом. Этим примером писатель показывает нам, что не каждый способен справиться со страхом перед смертью. Такие люди делают выбор в пользу жизни труса, а потом жалеют об этом. Также важно для понимания авторской позиции описание солдат, которые отправились на фронт. Они погибли храброй смертью. Главный герой завидует их судьбе.

Он бы с удовольствием выбрал вечный сон вместо жалкой жизни, полной презрения со стороны окружающих. В. М. Песков доносит до нас мысль, что героическое поведение одобряется людьми, а поступки трусов подвергаются критике. Короткая жизнь лучше жалкого существования. Важно вести себя достойно в любых ситуациях. Оба примера, дополняя друг друга, доказывают, что поведение на войне может быть разным, но лучше быть храбрым и не боятся трудностей.

Авторская позиция ясна и понятна. В. М. Песков считает, что защитники Родины должны быть храбрыми. Солдаты не должны, боясь смерти, прятаться от боя.

Я согласна с мнением В. М. Пескова. Действительно, человек, который трусит перед врагом, не заслуживает уважения. Так, в произведении Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» рассказывается история о двух солдатах, попавших в плен. Жилин всеми силами пытался сбежать, а Костылин ждал, что родственники заплатят за него выкуп. Если поведение первого героя заслуживает уважения, то второго – только презрения. Костылин даже не думал, что деньги из выкупа пойдут на продолжение войны против его товарищей. Его поведение – предательство Родины.

В заключение хочется сказать, что война требует сил и смелости. Ни в коем случае нельзя трусить перед врагом. Необходимо всегда помнить, что жители страны надеются на нашу помощь. Только от самого человека зависит, выберет он путь предательства или героизма.

Пример сочинения ЕГЭ №6

В представленном тексте В. М. Песков поднимает проблему наказания за трусость.

Размышляя над ней, автор знакомит нас с дезертиром Николаем, который долгие годы укрывался на чердаке, боясь жить среди людей, но боясь и умереть, ведь помнил: «Живём один раз…» Одиночество и страх сделали его «жалким», «ссохшимся», и писатель отмечает, что уже это является наказанием «сверх всякой меры».

Читатели понимают, что трус может сам «расплатиться» за свой поступок бессмысленной жизнью. В продолжении повествования журналист дополняет своё рассуждение, обращая внимания на то, что «презрение людей – самое тяжкое наказание для человека». Николаю теперь «не всякий подаёт руку», все только осуждающе перешёптываются о его поступке, и это показывает, что дезертиру очень сложно перенести отсутствие какого-либо уважения со стороны окружающих.

В. М. Песков считает, что трусость в тяжкий для родины час требует наказания, и им может стать презрение со стороны других людей. Кроме того, те, кто боится не только смерти, но и жизни, наказывают себя одиночеством.

Невозможно не согласиться с мнением автора. Действительно, дезертирство- это сильнейший проступок, который должен быть наказан, и зачастую расплатой служит именно общественное порицание. Например, в повести В. Распутина «Живи и помни» герой Андрей Гуськов сбежал с фронта, но так и не смог вернуться в родную деревню, боясь презрения даже со стороны родителей.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что наказаниями за трусость и дезертирство являются одиночество и осуждение обществом, делающие жизнь любого человека бессмысленной и мучительной.

Пример сочинения ЕГЭ №7

Примеров проявления трусости в человеческом обществе немало. Один побоялся защитить девушку. Другой не захотел сказать решительное слово в нужный момент. В старые времена в странах по правилам сословной чести и достоинства трусость в бою считалась самым гнусным пороком.

В суровые годы войны солдаты порой проявляли перед врагом малодушие и даже попадали под трибунал.

Вопрос о трусости важен всегда, потому что это может случиться с каждым. Но кто-то сумеет преодолеть страх, а другой — не в силах.

Попытался разобраться в проблеме проявления трусости и писатель В. Песков. Причиной написания этой статьи стала заметка в газете. Песков В. назвал случай дезертирства, описанный в ней, невероятным и решил посетить этого человека. О чем же узнал Песков В. у самого Тонких Николая? Оказывается, тот в составе группы молодых людей шел к месту, где получали оружие, и потом отправлялись защищать Волгу от немцев. Молодой человек сбежал от товарищей.

Больше двух десятилетий он, ведя затворный образ жизни, снова каждый раз трусил и трусил. Боялся выйти к людям и все им рассказать. Сначала боялся кары, потом — за свою жизнь. Его девизом стали слова матери: «Один раз живем».

Точка зрения автора слышна в предложении 14, где он оценивает этот поступок словами «трагедию» и «труса». Авторская позиция видна и в предложении 46. Судьбу дезертира Песков В., используя эпитеты, называет «трагической», его годы — «бесконечными». Для более яркого впечатления автор использует контекстные синонимы — «живую жизнь» и «бесконечные годы страха».

Я согласна с авторской оценкой поведения человека. Это, действительно, трусость. И она проявилась именно в тяжкое для страны время. Может быть, в другой ситуации проявление трусости было бы не настолько осуждаемым поступком. Не укладывается в голове, как можно прожить столько лет в постоянном страхе. Что было бы, если бы наступила всеобщая трусость?

Примером трусости, которая перешла в предательство, может быть поступок офицера царской армии Алексея Швабрина, который во время захвата Пугачёвым Белогорской крепости встал на сторону самозванца. Он изменил присяге, потерял честь дворянина, чтобы сохранить жизнь и, воспользовавшись ситуацией, заставить Машу Миронову выйти за него замуж.

Итак, эта проблема не уходит с арены дня, и по-прежнему над ней задумываются психологи, писатели, общественные деятели и многие другие представители человечества. Они анализируют разные жизненные ситуации, как другие относятся к этому негативному качеству, пытаются понять причины малодушных поступков.

Пример сочинения ЕГЭ №8

Что такое трусость и как она влияет на судьбы людей? Именно этим вопросом задаётся Василий Михайлович Песков — русский советский писатель, журналист, путешественник и телеведущий.

Задумываясь над проблемой влияния трусости на судьбы людей, автор показывает нам, как порой необходимо пересилить себя и начать действовать. В центре внимания писателя Николай Тонких — человек, который не смог совладать с этим постыдным чувством и пожалел об этом на всю жизнь. Он испытывал страх на войне также, как и все его приятели. Но они всё равно шли воевать, зная, что их ждет. Николай же испугался и убежал, спрятавшись на чердаке у своей матери и не видя ничего, кроме него. Описанная ситуация демонстрирует нам, как важно перейти через себя и свой временный страх, чтобы потом не корить себя за это всю жизнь.

Для понимания позиции писателя необходимо обратить внимание на то, как Николай встречает гостя. Он первым замечает Василия Михайловича и тут же прячется, убегая в сарай.

Такое поведение позволяет нам осознать, что поступок его далекой молодости заставляет его стыдиться и, возможно, даже презирать самого себя. Эти два примера, приведенные Песковым, подводят нас к рассуждениям о том, как же важно думать, а не отдаваться эмоциям, которые так часто настигают нас. Ведь из-за этого мы можем совершить поступки, о которых будем сожалеть также, как и Николай Тонких.

Авторская позиция заключается как раз в том, что нужно много раз обдумать своё решение, прежде чем совершать его. Конечно, иногда это очень сложно, особенно если от твоего намерения зависит время твоего существования в этом мире, как было у героя рассказа. Но сможешь ли ты жить дальше, бросив всех? Василий Михайлович хотел бы, что бы каждый из читателей задал себе этот вопрос.

Я полностью согласна с Песковым и считаю, что, мы должны относиться к большим вниманием и ответственностью к тому, что делаем. Ведь никто не знает, как это может в корне изменить нас. Подтвердить мои слова может пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», которую мы так привыкли всегда слышать с самого детства. Именно она и даёт понять нам, что прежде чем что-то совершить, нужно сначала всё хорошо обдумать и серьёзно отнестись к своему выбору.

Подводя итоги, я могу сказать, что трусость не даёт нам возможность отойти от ответственности своих поступков. Необходимо с полной серьёзностью относится к выборам в своей жизни, чтобы потом не стыдиться их.

Пример сочинения ЕГЭ №9

Неужели чувство страха настолько всесильно, что заставляет человека прятаться от внешнего мира и словно выпадать из жизни? Может ли оно побуждать людей совершать необдуманные действия, последствия которых в скором времени начнут угнетать? Именно над этими вопросами задумывается русский советский писатель –Василий Михайлович Песков и тем самым поднимает довольно серьезную проблему-проблему трусости.

Автор раскрывает данный вопрос на примере трагической истории «человека-труса». Так, в тексте рассказывается о дезертире, который в «тяжелый для Родины час» испугался и не «помог» Родине, поскольку считал, что «один раз живем». Однако, проведя страшные годы в своем убежище-на чердаке, герой стал бояться уже самой жизни и не понимал зачем теперь он живет: «Кому я нужен?»

Позиция автора в тексте выражена довольно четко и мне предельно понятна. Русский советский писатель полагает, что за трусость необходимо, конечно, серьезно наказывать. Однако он делает исключением героя истории из-за жалости, прекрасно понимая, что дезертиру и так досталось от людей: «Презрение людей-самое тяжкое наказание».

Я полностью согласна с мнением В.М.Пескова. Ведь действительно, человек, который подался чувству страха, уже сам себя наказывает, ведь последствия поступка приносят ему огромную боль и страдания. Человек, выбрав путь трусости, уже не сможет жить нормальной и спокойной жизнью. Обратимся к художественным произведениям, чтобы доказать данную мысль.

В качестве первого аргумента приведу сатирическую сказку Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь». Главному герою пескарю отец говорил, что если хочешь жить, то «гляди в оба». Герой следовал наставлению отца и так и просидел, испытывая страх «сто лет». Однако, к закату своих дней, герой жалел о своем поступке, ведь он понял, что он полностью одинок, поскольку не имеет свою семью, близких. Так, герой, выбрав путь страха, наказал себя за свой порок сполна.

В качестве второго аргумента приведу роман Булгакова «Мастер и Маргарита». В библейских главах произведения рассказывается о судебном процессе над Иешуа Га-Ноцри. Тема страха связано с образом судьи-Понтия Пилата. Так, судья, оказавшись под влиянием такого порока, как трусость, не смог спасти Иешуа от смерти. Сам герой впоследствии будет обречен на вечные страдания. Позже он сам скажет, что трусость-«самый страшный порок».

Таким образом, чувство страха, пожалуй, знакомо каждому человеку. Есть люди, которые не могут справиться со своим пороком и впоследствии жалеют о своем поступке. А есть те люди, кто борется со своей трусостью, преодолевает ее, что вызывает лишь истинное уважение к ним.

Пример сочинения ЕГЭ №10

В. Песков — замечательный журналист и публицист. Его статьи всегда задевают за живое. Он говорит о том, что важно для каждого человека, каким бы он ни был — взрослым или подростком. Вот и в этом фрагменте текста В.Песков предлагает нам подумать о верности Отечеству и дезертирстве, о трусости и презрении людей.

Автор на примере истории о «заживо погребенном» хочет привлечь наше внимание к вечной проблеме долга и трусости. В.Песков сам общался с человеком, дезертировавшим с фронта. Это трагедия человека -труса, бежавшего домой, скрывавшегося двадцать лет на чердаке и «наказавшего себя сверх всякой меры» одиночеством и презрением. Он мог жить полноценной жизнью, мог завести семью. Но сам лишил себя всего этого. Односельчане презирают его. Финал повествования заставляет задуматься каждого. Автор многозначительно повторяет фразу: «а живем один раз…»И в этой фразе заключено столько всего: и укор, и горечь, и боль, и сожаление, и наказ, и предупреждение.

Точка зрения автора ясна: человек всегда должен оставаться человеком, верным своей Родине и долгу. Должен быть честным, смелым и достойным. Иначе его ждет судьба «заживо погребенного».

О предательстве и верности долгу и Отечеству написано немало книг. Так, в повести В.Распутина «Живи и помни» дезертир Андрей Гуськов погубил своим поступком не только себя, но и своих близких: мать, жену Настену и неродившегося ребенка.

Мне вспоминаются слова Павки Корчагина из произведения Н.Островского «Как закалялась сталь»: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое…»

Мне жаль таких людей, вынужденных или осознанно действовавших дезертиров. Но большую жалость вызывают их близкие, потому что они испытывают такую боль, какую себе не могут и представить малодушные эгоисты-дезертиры и предатели. Судьба «заживо погребенного» Николая должна стать для нас предупреждением.

Мне хочется верить, такого больше ни с кем не случиться, не будет ни войн, ни дезертиров. А люди научатся прощать. И наш мир станет добрее и справедливее.

Текст ЕГЭ В.М. Пескова в 1969 году в воронежской «Коммуне»

(1)В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо погребённый» о человеке, который в сорок втором году дезертировал из армии и в течение двадцати лет укрывался на чердаке. (2)Он недавно спустился на землю и назвал своё имя. (3)Тонких Николай. (4)Случай невероятный. (5)Как журналист, я немедленно выехал в Воронежскую область…

(6)Село Битюг-Матрёновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина лет семидесяти. (9)Хозяйка не рада гостю, но голос искательный.

–(10)Сейчас позову Николая…

(11)Николай, как потом оказалось, первым увидел гостя – и сразу в сарай.

(12) Любому человеку в его положении всякий разговор неприятен и тягостен.

(13) Но гость сидит на скамейке, достал сигареты, закурить предлагает – надо поддерживать разговор.

(14)Слово за словом я узнаю трагедию человека-труса.

(15)В сорок втором, когда полыхал Воронеж, когда немцы рванулись к Волге, с холщовыми сумками за плечами из Битюг-Матрёновки в Липецк шла группа ребят.

(16)Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, потом садились в теплушки и отправлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждёт его, но от страха руки только крепче сжимали винтовку.

(18)А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошёл назад, к дому.

(19) В подсолнухах дождался полуночи и, озираясь, постучал в хату у Битюга.

–(20)Мама, открой…

(21)Мать сжала его в объятиях.

–(22) Сынок… (23)Живой, здоровый. (24)Никому не отдам… (25)Один раз живём…

(26)Так начались страшные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы.

(27)Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечёт известные звуки: это мать доит корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребётся мышь, это червяк точит стропила… (29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы вздрагивал, сжимался в комок.

(30)Летом, в тёмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озираясь, он обходил вокруг хаты, трогал руками подсолнухи, прикладывал ладони к остывающим после дневной жары тыквам. (32)Уснувшие кузнечики шарахались из-под ног. (33)Человек думал: «Это они меня боятся… (34)Часто думал: спущусь к людям, расскажу всё. (35)Боялся. (36)Уже не кары за трусость боялся – боялся жизни. (37)Я завидовал тем ребятам, которые не вернулись. (38)Я думал: им хорошо, лежат спокойно, им носят цветы, их помнят. (39)А я… (40)Зачем?.. (41)Много раз трогал руками верёвку. (42)Минута, и всё. (43)Кому я нужен? (44)Но жутко – живём один раз…»

(45)Так через двадцать лет огородами к сельсовету прошёл никому не знакомый человек, назвал себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променявшего живую жизнь на бесконечные годы страха. (47)Он живёт теперь среди нас, сам зарабатывает свой хлеб. (48)Он устаёт на работе, избегает людей. (49)Спит он по-прежнему на чердаке. (50)«Никак не привыкну к избе…» (51)Вечерами, перед тем как полезть на чердак, долго стоит во дворе, провожает закат.

(52)Трусость в тяжкий для Родины час требует наказания. (53)Но у кого поднялась бы сейчас рука на этого жалкого, ссохшегося, с потухшими от страдания глазами человека, пережившего семь тысяч дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! (54)Этот человек и теперь говорит: «Живём один раз». (55)Но он понимает, как беспощадны для него эти слова. (56)Двадцать золотых лет зачёркнуто в жизни. (57)Да и теперь что за жизнь? (58)Не всякий подаёт руку. (59)А когда идёт по селу, острый слух ловит шёпот:

–(60)Дезертир…

(61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живём один раз..

(по В. М. Пескову*)

*Василий Михайлович Песков (род. в 1930 году) − русский советский писатель, журналист, путешественник и телеведущий.

Смотрите также на нашем сайте:

- Сочинение ЕГЭ по русскому языку 11 класс примеры с проблемами

ПОДЕЛИТЬСЯ МАТЕРИАЛОМ

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо погребённый» о человеке, который в сорок втором году дезертировал из армии и в течение двадцати лет укрывался на чердаке. (2)Он недавно спустился на землю и назвал своё имя. (3)Тонких Николай. (4)Случай невероятный. (5)Как журналист, я немедленно выехал в Воронежскую область…

(6)Село Битюг-Матрёновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина лет семидесяти. (9)Хозяйка не рада гостю, но голос искательный.

–(10)Сейчас позову Николая…

(11)Николай, как потом оказалось, первым увидел гостя – и сразу в сарай.

(12)Любому человеку в его положении всякий разговор неприятен и тягостен.

(13)Но гость сидит на скамейке, достал сигареты, закурить предлагает – надо поддерживать разговор.

(14)Слово за словом я узнаю трагедию человека-труса.

(15)В сорок втором, когда полыхал Воронеж, когда немцы рванулись к Волге, с холщовыми сумками за плечами из Битюг-Матрёновки в Липецк шла группа ребят.

(16)Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, потом садились в теплушки и отправлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждёт его, но от страха руки только крепче сжимали винтовку.

(18)А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошёл назад, к дому.

(19)В подсолнухах дождался полуночи и, озираясь, постучал в хату у Битюга.

–(20)Мама, открой…

(21)Мать сжала его в объятиях.

–(22)Сынок… (23)Живой, здоровый. (24)Никому не отдам… (25)Один раз живём…

(26)Так начались страшные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы.

(27)Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечёт известные звуки: это мать доит корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребётся мышь, это червяк точит стропила… (29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы

вздрагивал, сжимался в комок.

(30)Летом, в тёмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озираясь, он обходил вокруг хаты, трогал руками подсолнухи, прикладывал ладони к остывающим после дневной жары тыквам. (32)Уснувшие кузнечики шарахались из-под ног. (33)Человек думал: «Это они меня боятся… (34)Часто думал: спущусь к людям, расскажу всё. (35)Боялся. (36)Уже не кары за трусость боялся – боялся жизни. (37)Я завидовал тем ребятам, которые не вернулись. (38)Я думал: им хорошо, лежат спокойно, им носят цветы, их помнят. (39)А я… (40)Зачем?.. (41)Много раз трогал руками верёвку. (42)Минута, и всё. (43)Кому я нужен? (44)Но жутко – живём один раз…»

(45)Так через двадцать лет огородами к сельсовету прошёл никому не знакомый человек, назвал себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променявшего живую жизнь на бесконечные годы страха. (47)Он живёт теперь среди нас, сам зарабатывает свой хлеб. (48)Он устаёт на работе, избегает людей. (49)Спит он по-прежнему на чердаке. (50)«Никак не привыкну к избе…» (51)Вечерами, перед тем как полезть на чердак, долго стоит во дворе, провожает закат.

(52)Трусость в тяжкий для Родины час требует наказания. (53)Но у кого поднялась бы сейчас рука на этого жалкого, ссохшегося, с потухшими от страдания глазами человека, пережившего семь тысяч дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! (54)Этот человек и теперь говорит: «Живём один раз». (55)Но он понимает, как беспощадны для него эти слова. (56)Двадцать золотых лет зачёркнуто в жизни. (57)Да и теперь что за жизнь? (58)Не всякий подаёт руку. (59)А когда идёт по селу, острый слух ловит шёпот:

–(60)Дезертир…

(61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живём один раз…

(по В. М. Пескову*)

*Василий Михайлович Песков (род. в 1930 году) − русский советский писатель, журналист, путешественник и телеведущий.

СОЧИНЕНИЕ

Текст Пескова о дезертире. Журналист Песков рассказывает страшную историю жизни Николая Тонких, который в годы войны, когда немцы рванулись к Волге в 1942 , шел вместе с группой ребят, чтобы получить винтовки и бить врага, но струсил и глухими дорогами вернулся к матери.

Песков так описывает свою первую встречу с заживо погребённым: мать была не рада гостю, но голос искательный; Николаю всякий разговор неприятен, но гость не уходит, предлагает сигареты — и несчастный человек поддерживает разговор.

Слушая о двадцатилетнем сидении на чердаке, Песков узнает трагедию человека-труса: семь тысяч дней страха, семь тысяч дней нежизни: несколько раз хотел повесится, но испугался… опять…

Ещё и ещё раз Песков подчеркивает, что история Николая Тонких — трагическая и жалкая судьба дезертира, променявшего живую жизнь на бесконечные годы страха.

Сейчас Тонких живёт среди людей, ходит на работу, но к избе никак не привыкнет, так и спит на чердаке.

Песков считает, что Николай Тонких сам наказал себя за трусость: променял золотые годы жизни на двадцать лет страха и последующие годы стыда и презрения окружающих людей.

Да, жизнь Николая Тонких сложилась трагически из-за минутной слабости: жизнь одна, подумал Тонких…

А через двадцать лет позавидовал парням, погибшим на этой войне, не испугавшимся за свою — одну — жизнь. Да, действительно, жизнь одна, и трусость лишила Тонких этой бесценной одной жизни, превратив ее в мучительно и однообразно длящиеся годы страха, угрызений совести и презрения к самому себе.

Иешуа, герой Булгакова, назвал трусость самым страшным пороком. Понтий Пилат две тысячи лун страдал из-за своей трусости. Вряд ли Николай Тонких обретёт покой до конца своей человеческой жизни.

253 слова

СОЧИНЕНИЕ 2

Что является самым тяжёлым наказанием для человека? Над этим вопросом рассуждает автор предложенного текста.

В военные годы было распространено дезертирство. Общество осуждало и будет осуждать таких людей. Но это неправильно, ведь герой рассказа был прав — живем один раз. Бывают такие моменты, когда человек понимает, что надо делать то, что делают все, но боится. Боится не успеть узнать жизнь.

В рассказе В.М.Пескова парень понимал, что надо идти и биться за родину, но испугался. Сбежал. За этот поступок он корил себя всю жизнь. Хотел повеситься — лишить себя мук совестью. А когда осмелился и вышел в общество, постоянно, на каждом углу слышал слова презрения. От отчаяния герой приходит к мысли, что лучше бы он пошёл навстречу врагу и погиб бы там, прожив при этом короткую жизнь, но с пользой.

Автор считает, что поступок героя был жалок, совершив который, он одновременно и наказал себя. Герой был труслив.

Я считаю, что автор прав, но и герой прав. Ведь живем мы действительно один раз. На эту ситуацию можно посмотреть и со стороны дезертира и со стороны общества, осуждающего этого дезертира.

Таким образом, самым жестоким наказанием для человека является его собственная совесть, мучающая до конца жизни и не дающая спокойно жить.

ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ

(1)В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо погребённый» о человеке, который в сорок втором году дезертировал из армии и в течение двадцати лет укрывался на чердаке. (2)Он недавно спустился на землю и назвал своё имя. (3)Тонких Николай. (4)Случай невероятный. (5)Как журналист, я немедленно выехал в Воронежскую область…

(6)Село Битюг-Матрёновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина лет семидесяти. (9)Хозяйка не рада гостю, но голос искательный.

–(10)Сейчас позову Николая…

(11)Николай, как потом оказалось, первым увидел гостя – и сразу в сарай.

(12)Любому человеку в его положении всякий разговор неприятен и тягостен.

(13)Но гость сидит на скамейке, достал сигареты, закурить предлагает – надо поддерживать разговор.

(14)Слово за словом я узнаю трагедию человека-труса.

(15)В сорок втором, когда полыхал Воронеж, когда немцы рванулись к Волге, с холщовыми сумками за плечами из Битюг-Матрёновки в Липецк шла группа ребят.

(16)Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, потом садились в теплушки и отправлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждёт его, но от страха руки только крепче сжимали винтовку.

(18)А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошёл назад, к дому.

(19)В подсолнухах дождался полуночи и, озираясь, постучал в хату у Битюга.

–(20)Мама, открой…

(21)Мать сжала его в объятиях.

–(22)Сынок… (23)Живой, здоровый. (24)Никому не отдам… (25)Один раз живём…

(26)Так начались страшные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы.

(27)Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечёт известные звуки: это мать доит корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребётся мышь, это червяк точит стропила… (29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы

вздрагивал, сжимался в комок.

(30)Летом, в тёмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озираясь, он обходил вокруг хаты, трогал руками подсолнухи, прикладывал ладони к остывающим после дневной жары тыквам. (32)Уснувшие кузнечики шарахались из-под ног. (33)Человек думал: «Это они меня боятся… (34)Часто думал: спущусь к людям, расскажу всё. (35)Боялся. (36)Уже не кары за трусость боялся – боялся жизни. (37)Я завидовал тем ребятам, которые не вернулись. (38)Я думал: им хорошо, лежат спокойно, им носят цветы, их помнят. (39)А я… (40)Зачем?.. (41)Много раз трогал руками верёвку. (42)Минута, и всё. (43)Кому я нужен? (44)Но жутко – живём один раз…»

(45)Так через двадцать лет огородами к сельсовету прошёл никому не знакомый человек, назвал себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променявшего живую жизнь на бесконечные годы страха. (47)Он живёт теперь среди нас, сам зарабатывает свой хлеб. (48)Он устаёт на работе, избегает людей. (49)Спит он по-прежнему на чердаке. (50)«Никак не привыкну к избе…» (51)Вечерами, перед тем как полезть на чердак, долго стоит во дворе, провожает закат.

(52)Трусость в тяжкий для Родины час требует наказания. (53)Но у кого поднялась бы сейчас рука на этого жалкого, ссохшегося, с потухшими от страдания глазами человека, пережившего семь тысяч дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! (54)Этот человек и теперь говорит: «Живём один раз». (55)Но он понимает, как беспощадны для него эти слова. (56)Двадцать золотых лет зачёркнуто в жизни. (57)Да и теперь что за жизнь? (58)Не всякий подаёт руку. (59)А когда идёт по селу, острый слух ловит шёпот:

–(60)Дезертир…

(61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живём один раз…

(по В.М. Пескову*)

*Василий Михайлович Песков (род. в 1930 году) − русский советский писатель, журналист, путешественник и телеведущий.

Обучение сочинению по русскому

языку: теория и практика.

Шкляева Елена Леонидовна

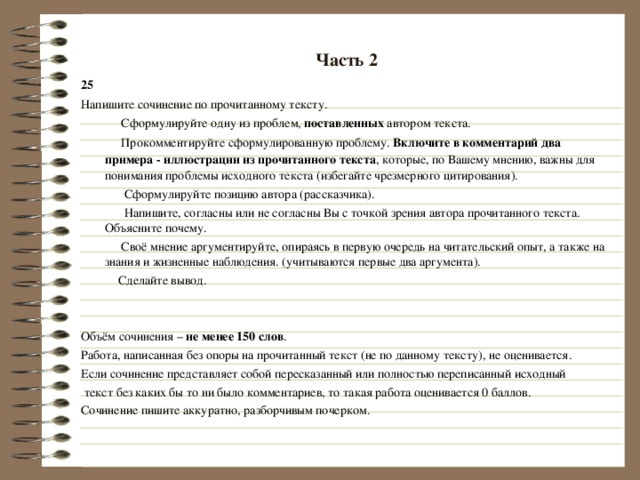

Часть 2

25

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера — иллюстрации из прочитанного текста , которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).

Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему.

Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения. (учитываются первые два аргумента).

Сделайте вывод.

Объём сочинения – не менее 150 слов .

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Нравственность …она состоит из конкретных вещей — из определённых чувств, свойств, понятий. Одно из таких чувств – чувство милосердия. Термин несколько устаревший, непопулярный сегодня и даже как будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним временам. «Сестра милосердия», «брат милосердия» – даже словарь даёт их как «устар.», то есть устаревшие понятия. В Ленинграде, в районе Аптекарского острова, была улица Милосердия. Сочли это название отжившим, переименовали в улицу Текстилей.

Изъять милосердие – значит лишить человека одного из важнейших действенных проявлений нравственности. Древнее это, необходимое чувство, свойственное всему животному сообществу: милость к поверженным и пострадавшим. Как же так получилось, что чувство это у нас заросло, заглохло, оказалось запущенным? Мне можно возразить, приведя немало примеров трогательной отзывчивости, соболезнования, истинного милосердия. Примеры, они есть, и тем не менее мы ощущаем, и давно уже, убыль милосердия в нашей жизни.

Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Думаю, что это чувство врожденное, данное нам вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет и атрофируется.

(Д. Гранин)

Устная работа с текстом.

— Внимательно прочитайте текст (обратите внимание на ключевые фразы и оценочные слова, чтобы выделить проблему и позицию автора)

Информация с курсов: Три базовых вопроса должны сопровождать чтение текста: — О чём этот текст? — Какие вопросы задаёт автор? — Как автор отвечает на эти вопросы? Надо понять исходный текст. — Что такое милосердие? — Милосердие – это готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия.

К1-вступление, формулирование проблемы.

Можно начать сочинение:

а) с кратких сведений об авторе и его творчестве, если это имеет отношение к тексту

б) ряда риторических вопросов, подводящих к проблеме текста

в) с ключевого слова (именительный темы)

Проблема – это основной вопрос, над которым размышляет автор. Сформулировать проблему можно:

а) кратко – одним словом или словосочетанием («проблема + существительное (словосочетание) в род. падеже) :

Автор поднимает проблему (чего?) совести.

В тексте

исследуется

анализируется

рассматривается проблема (ЧЕГО?) (РОД.ПАДЕЖ):нравственного выбора, добра и зла и т.д.

Автор предлагает задуматься над проблемой «отцов и детей».

б) более сложные проблемы можно сформулировать с помощью вопросительных предложений

Милосердие… Что это такое? Почему доброе отношение человека к человеку перестаёт для нас быть значимым? Что будет, если изъять милосердие из жизни? Такие вопросы хочется задать после прочтения текста Д. Гранина. Внимание автора привлекает проблема милосердия.

Что такое проблема текста?

Если сформулировать проблему не удаётся, подумайте о следующем:

Основная мысль текста – это ответ на некоторый вопрос, над которым размышлял автор. На какой вопрос отвечает автор своим текстом,

ЭТОТ ВОПРОС И ЕСТЬ ПРОБЛЕМА.

Информация с курсов:

Проблема природы, проблема предательства — нежелательная формулировка.

А надо так:

1.«В этом тексте автор поднимает проблему, почему солдат может стать дезертиром». 2. «К чему приводит человека трусость? Над этой проблемой размышляет автор».

3. «Наказание за проступок — вот проблема, которая находится в центре внимания автора».

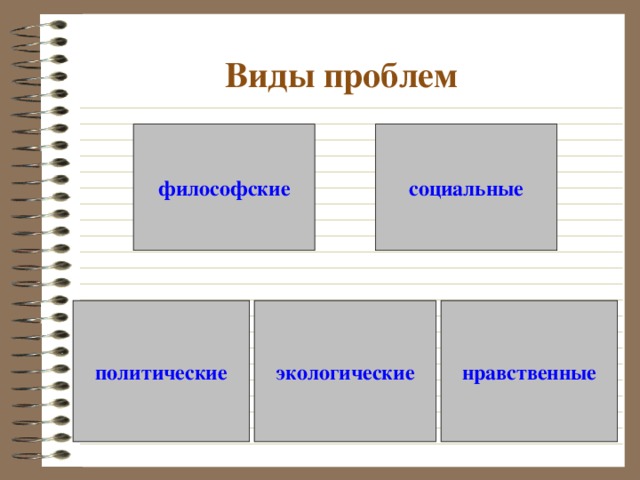

Виды проблем

философские

социальные

политические

нравственные

экологические

Философские проблемы

Затрагивают самые общие особенности развития природы, общества, мышления.

В чём смысл человеческой жизни?

Что такое свобода?

Как связаны человек и мышление?

Социальные проблемы

Касаются устройства и жизни общества

Можно ли избежать социальной несправедливости?

Возможно ли построение идеального общества?

Что такое подлинный и мнимый патриотизм?

Политические проблемы

Связаны с деятельностью государственной власти, партий или общественных групп

Как создать правовое государство?

Как защитить политические права и свободы человека?

Нужна ли обществу цензура?

Экологические проблемы

Отражают взаимодействие человека и окружающей среды

Имеет ли человек право вмешиваться в жизнь природы?

Каким должно быть гармоничное взаимодействие человека и окружающей среды?

Как уберечь нашу планету от экологической катастрофы?

Нравственные проблемы

Связаны с внутренними духовными качествами, которыми руководствуется человек с определёнными правилами поведения

Что такое совесть? (порядочность, интеллигентность )

Всегда ли нужно прислушиваться к мнению старшего?

Следует ли помогать ближнему?

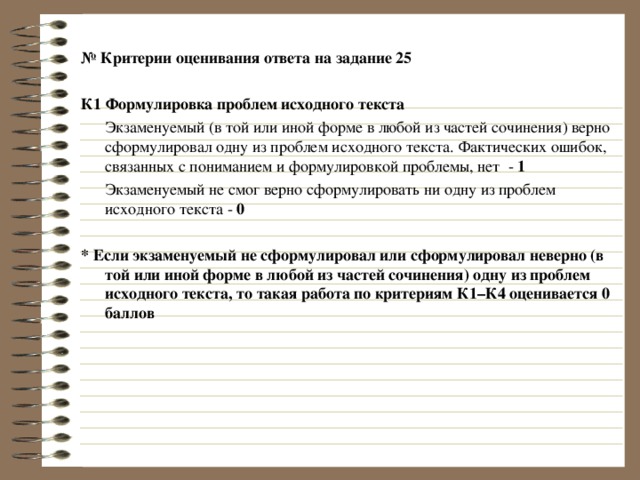

№ Критерии оценивания ответа на задание 25

К1 Формулировка проблем исходного текста

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет — 1

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста — 0

* Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 баллов

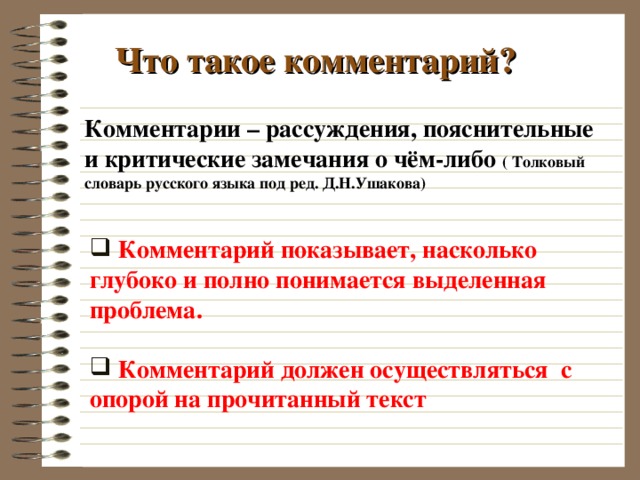

Что такое комментарий?

Комментарии – рассуждения, пояснительные и критические замечания о чём-либо ( Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н.Ушакова)

- Комментарий показывает, насколько глубоко и полно понимается выделенная проблема.

- Комментарий должен осуществляться с опорой на прочитанный текст

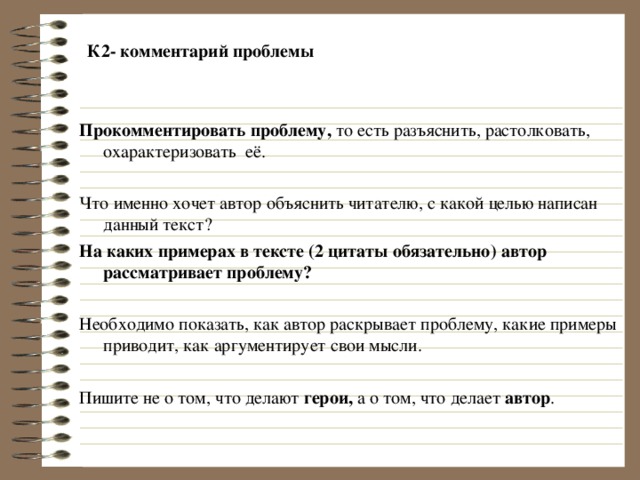

К2- комментарий проблемы

Прокомментировать проблему, то есть разъяснить, растолковать, охарактеризовать её.

Что именно хочет автор объяснить читателю, с какой целью написан данный текст?

На каких примерах в тексте (2 цитаты обязательно) автор рассматривает проблему?

Необходимо показать, как автор раскрывает проблему, какие примеры приводит, как аргументирует свои мысли.

Пишите не о том, что делают герои, а о том, что делает автор .

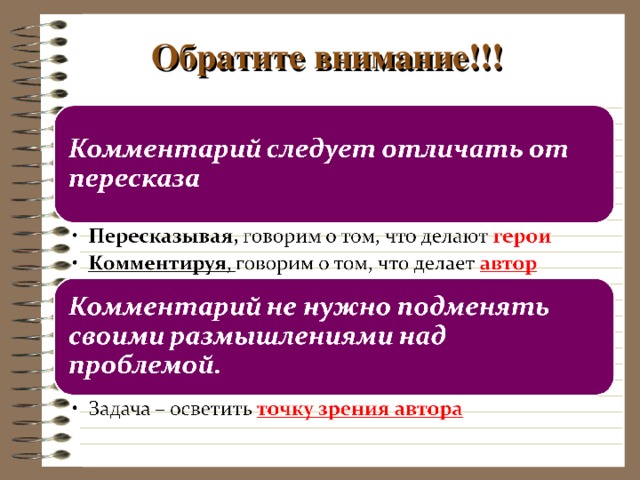

Обратите внимание!!!

Виды комментария

Текстуальный

Концептуальный

Объясняет текст, следуя за автором в раскрытии проблемы

Даются различного рода интерпретации текста

Текстуальный

« от текста к действительности»

Концептуальный

«от действительности к тексту»

Текстуальный комментарий – объяснение текста, следование за автором в раскрытии проблемы, которое включает в себя ответы на вопросы:

- Как автору удается привлечь внимание читателей к данной проблеме?

- На каких примерах в тексте автор рассматривает проблему? Какими фактами, событиями автор иллюстрирует проблему? Как, на каком жизненном материале автор раскрывает проблему (какой случай из жизни им описан)?

- Какие поступки совершает герой и как это его характеризует?

- Какие высказывания заслуживают особого внимания и почему?

- На чьи мнения ссылается автор? Почему?

- Какие эмоции вызывают у автора описанные им события и почему?

Концептуальный комментарий предполагает, что вы, опираясь на понимание проблемы, даете различного рода интерпретации. В этом случае избирается направление мысли от действительности к тексту.

- Как автору удается привлечь внимание читателей к данной проблеме?

- К какому типу (категории) относится затронутая автором текста проблема (нравственная, философская, экологическая, социальная, психологическая и др.)?

- Насколько актуальна в наши дни эта проблема?

- Как часто мы сталкиваемся с этой проблемой?

- Кому и в каких ситуациях приходится сталкиваться с подобной проблемой?

- Почему эта проблема привлекла внимание автора?

- Какой аспект проблемы рассматривает автор?

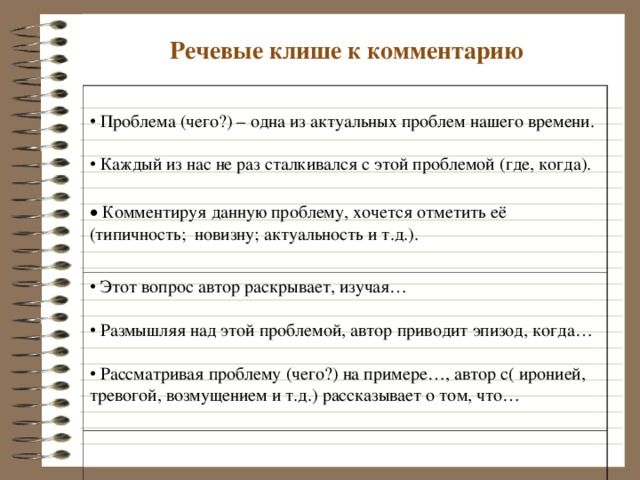

Речевые клише к комментарию

- Проблема (чего?) – одна из актуальных проблем нашего времени.

- Этот вопрос автор раскрывает, изучая…

- Размышляя над этой проблемой, автор приводит эпизод, когда…

- Рассматривая проблему (чего?) на примере…, автор с( иронией, тревогой, возмущением и т.д.) рассказывает о том, что…

- Каждый из нас не раз сталкивался с этой проблемой (где, когда).

- Комментируя данную проблему, хочется отметить её (типичность; новизну; актуальность и т.д.).

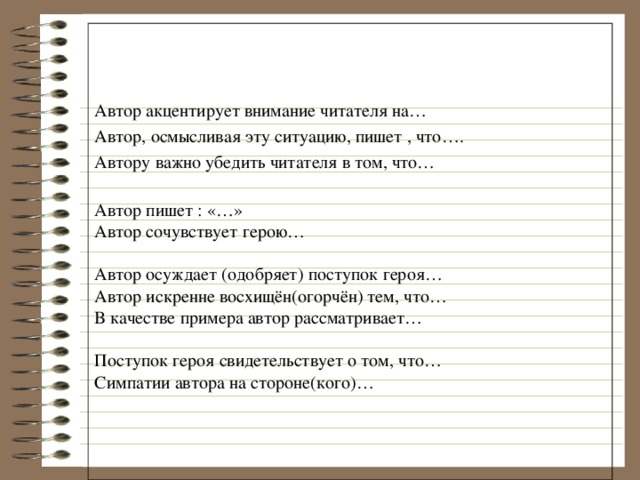

Автор акцентирует внимание читателя на…

Автор, осмысливая эту ситуацию, пишет , что….

Автору важно убедить читателя в том, что…

Автор пишет : «…»

Автор сочувствует герою…

Автор осуждает (одобряет) поступок героя…

Автор искренне восхищён(огорчён) тем, что…

В качестве примера автор рассматривает…

Поступок героя свидетельствует о том, что…

Симпатии автора на стороне(кого)…

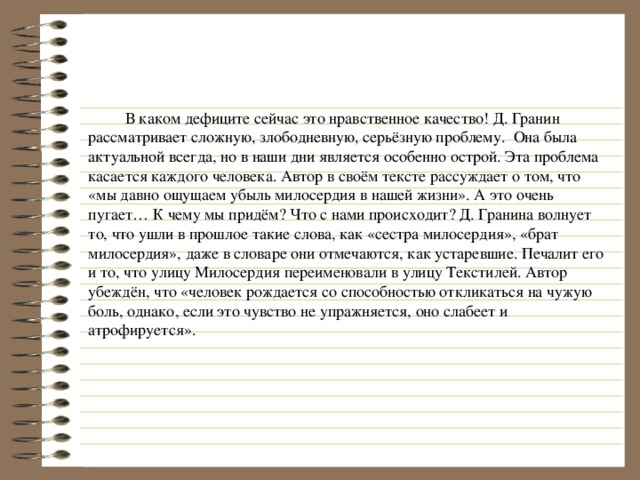

В каком дефиците сейчас это нравственное качество! Д. Гранин рассматривает сложную, злободневную, серьёзную проблему. Она была актуальной всегда, но в наши дни является особенно острой. Эта проблема касается каждого человека. Автор в своём тексте рассуждает о том, что «мы давно ощущаем убыль милосердия в нашей жизни». А это очень пугает… К чему мы придём? Что с нами происходит? Д. Гранина волнует то, что ушли в прошлое такие слова, как «сестра милосердия», «брат милосердия», даже в словаре они отмечаются, как устаревшие. Печалит его и то, что улицу Милосердия переименовали в улицу Текстилей. Автор убеждён, что «человек рождается со способностью откликаться на чужую боль, однако, если это чувство не упражняется, оно слабеет и атрофируется».

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного

текста

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет – 3

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.

Экзаменуемый привёл 1 пример из прочитанного текста, важный для понимания проблемы.

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет – 2

Сформулированная экзаменуемым проблема текста прокомментирована с опорой на исходный текст,

Но экзаменуемый не привёл ни одного примера из прочитанного текста, важного для понимания проблемы,

или

в комментарии допущена одна фактическая ошибка, связанная с пониманием проблемы исходного текста – 1

Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована

или

прокомментирована без опоры на исходный текст или в комментарии допущено более одной фактической ошибки, связанной с пониманием исходного текста,

или

прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема,

или

вместо комментария дан простой пересказ текста или его фрагмента,

или

вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста — 0

К3- формулирование позиции автора

Позиция автора – это итог размышлений, вывод, к которому приходит автор, рассуждая по поводу той или иной проблемы.

Помните! Если проблема текста – это некоторый вопрос, то позиция автора – это ответ на вопрос, поставленный в тексте, то, в чем автор видит решение проблемы. Таким образом, проблема и позиция автора теснейшим образом связаны: проблема и позиция автора должны соотноситься как вопросно-ответное единство. Если этого не происходит, логика изложения мысли в сочинении нарушена.

Позиция автора может быть выражена прямо (в отдельных предложениях, обращения к читателю и т.п.) или косвенно (в поступках, мыслях героев, с помощью различных художественных средств).

ПРОБЛЕМА = ВОПРОС

ПОЗИЦИЯ АВТОРА = ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС

Помните!

1. Позицию автора следует формулировать кратко, одной-двумя фразами. Можно привести цитату из текста, но не пересказывать или переписывать его. При цитировании подбирайте предложения, в которых мысль автора выражена четко и ясно.

2. Обычно позиция автора содержится в заключительной части текста, там, где автор подводит итог сказанному, размышляет над приведенными выше событиями, поступками героев и т.п.

3. Формулировку позиции автора обязательно выделяйте в отдельном абзаце сочинения.

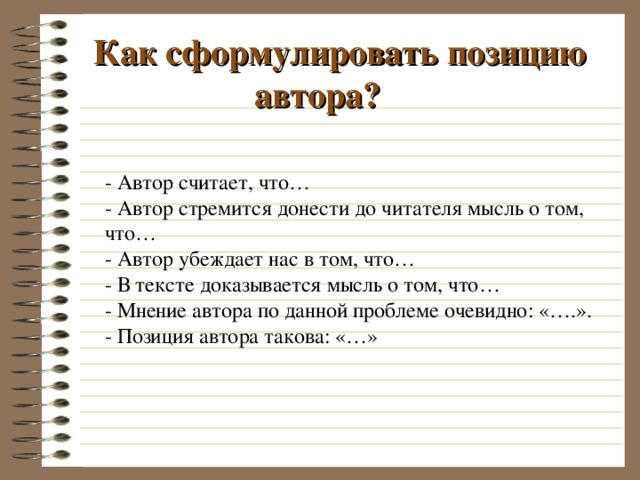

Как сформулировать позицию автора?

— Автор считает, что…

— Автор стремится донести до читателя мысль о том, что…

— Автор убеждает нас в том, что…

— В тексте доказывается мысль о том, что…

— Мнение автора по данной проблеме очевидно: «….».

— Позиция автора такова: «…»

Мнение автора по данной проблеме очевидно: « Изъять милосердие – значит лишить человека одного из важнейших действенных проявлений нравственности ». Тревога его не случайна, так как он понимает, что милосердие – основа духовности человека.

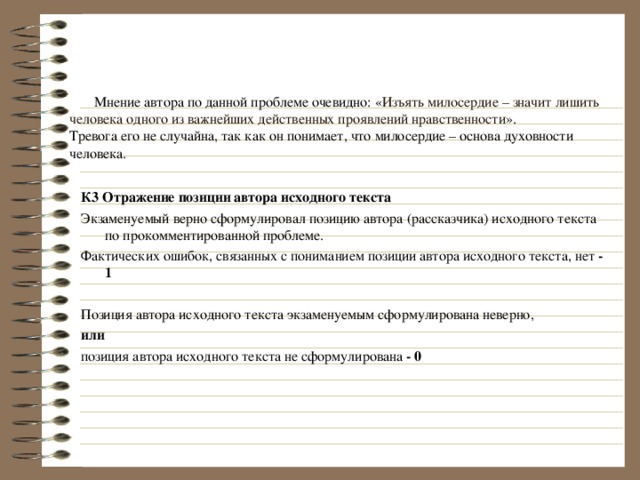

К3 Отражение позиции автора исходного текста

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме.

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет — 1

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно,

или

позиция автора исходного текста не сформулирована — 0

К4 –выражение согласия(несогласия) с точкой зрения автора.

Формулирование собственной позиции.

Аргументация экзаменуемым собственного мнения по

проблеме. ( 2 примера из литературы)

Совет:

Не надо подбирать аргументы к несуществующей проблеме.

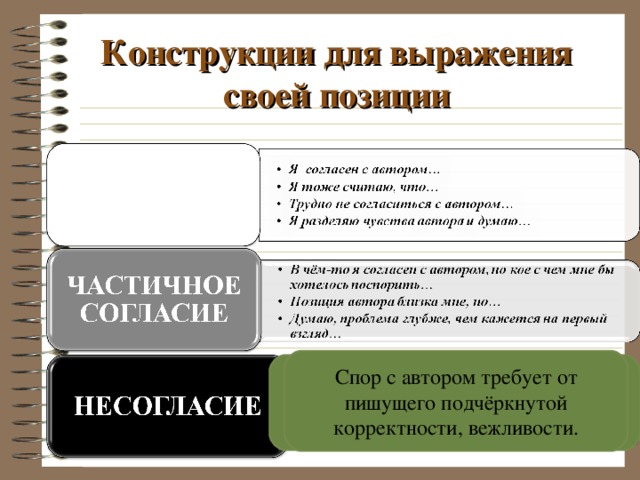

Конструкции для выражения своей позиции

Спор с автором требует от пишущего подчёркнутой корректности, вежливости.

В большинстве текстов утверждаются очевидные истины, которые вряд ли целесообразно оспаривать. НЕ СТОИТ СТРЕМИТЬСЯ К «СПОРУ РАДИ СПОРА»

Структура второй части работы

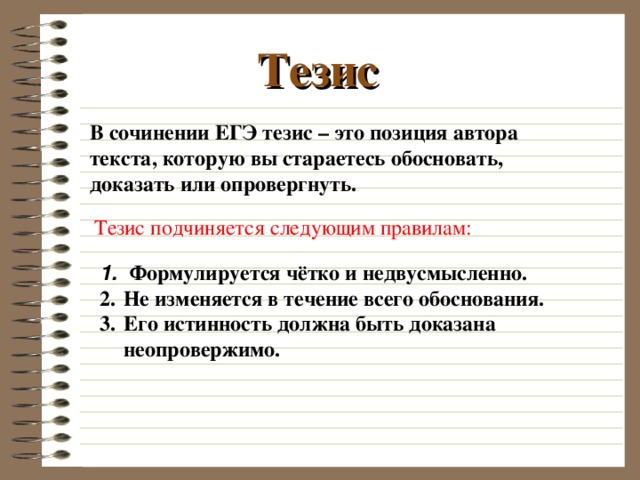

Тезис

В сочинении ЕГЭ тезис – это позиция автора текста, которую вы стараетесь обосновать, доказать или опровергнуть.

Тезис подчиняется следующим правилам:

- Формулируется чётко и недвусмысленно.

- Не изменяется в течение всего обоснования.

- Его истинность должна быть доказана неопровержимо.

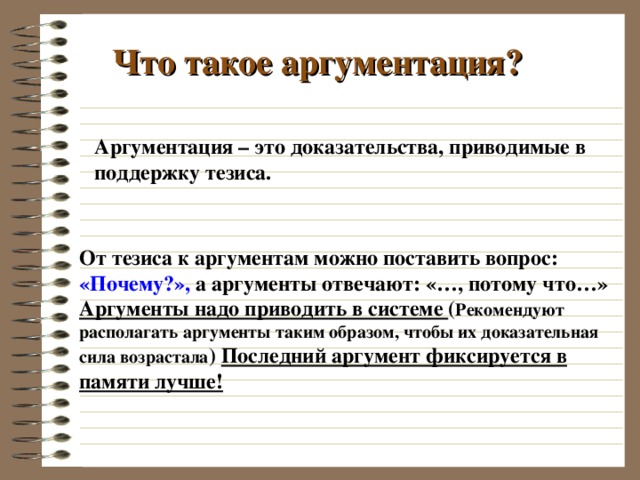

Что такое аргументация?

Аргументация – это доказательства, приводимые в поддержку тезиса.

От тезиса к аргументам можно поставить вопрос: «Почему?», а аргументы отвечают: «…, потому что…»

Аргументы надо приводить в системе ( Рекомендуют располагать аргументы таким образом, чтобы их доказательная сила возрастала ) Последний аргумент фиксируется в памяти лучше!

Я согласна с мнением автора. Мне кажется, что сейчас чувство милосердия оказалось запущенным, хотя есть много примеров трогательной отзывчивости. Попробую доказать собственное мнение. Я часто в повседневной жизни сталкиваюсь с отсутствием милосердия в нужный момент. Например, люди понимают, что надо навестить заболевшего друга или бабушку, но так много дел, что даже позвонить некогда. Знают, что некрасиво смеяться над одноклассником, не умеющим за себя постоять, но смеются. А ведь не обидеть грубым словом, поддержать друга – это и есть путь к милосердию. Читаешь этот текст, и память воскрешают собственные примеры людского равнодушия: известный цирковой артист, «грустный клоун» Енгибаров умер от сердечного приступа на улице, потому что ему никто не помог. Русская классическая литература учит тому, что милосердие необходимо развивать, воспитывать. Ярким примером в художественной литературе являются героини произведений Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского. Наташа Ростова, Соня Мармеладова умели чувствовать сердцем боль других людей. А это дано не каждому. Наташа Ростова разрешила разместить в их доме раненых. Соня Мармеладова жертвует собой, спасая семью от голодной смерти. Она душевный, милосердный человек. Вспомним «Капитанскую дочку» А.С.Пушкина. Гринёв дарит вожатому за оказанную помощь заячий тулуп. Эпизод с заячьим тулупчиком говорит не о барской прихоти и щедрости Гринёва, а о человеческом отношении и внимании его к положению и судьбе простого человека. Доброта и гуманность Гринёва вызывают со стороны Пугачёва ответное чувство, и таким образом между ними завязываются подлинно человеческие отношения, исполненные взаимного уважения и сочувствия. Недавно я перечитала рассказ А.И.Куприна «Чудесный доктор». Это произведение о человеческом сострадании, добре. В чём же смысл истинного милосердия? Главное в жизни – быть необходимым, нужным, протянуть руку помощи. Таким человеком оказался в рассказе Николай Иванович Пирогов. Он был не только опытным врачом, но и незаурядным, добрым спасителем человеческих душ. Он безвозмездно помогал страдающим людям, не требуя наград и похвал. Ведь истинную доброту не выставляют напоказ, а совершают от чистого сердца, искренне, тайно. Милосердным человек должен быть всегда! К такому выводу ведёт нас Д.Гранин.

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его

( привёл не менее 2 аргументов, один из которых взят из художественной, публицистической или научной литературы) — 3

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его

(привёл не менее 2 аргументов, опираясь на знания, жизненный опыт),

или привёл только один аргумент из художественной, публицистической или научной литературы – 2

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его

(привёл один аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт — 1

Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме,

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), но не привёл аргументы,

или

мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например: «Я согласен / не согласен с автором»),

или

мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе – 0

Композиция сочинения

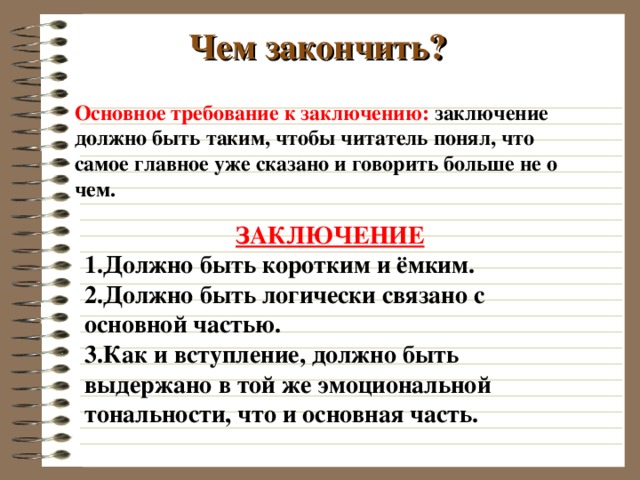

Чем закончить?

Основное требование к заключению: заключение должно быть таким, чтобы читатель понял, что самое главное уже сказано и говорить больше не о чем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Должно быть коротким и ёмким.

- Должно быть логически связано с основной частью.

- Как и вступление, должно быть выдержано в той же эмоциональной тональности, что и основная часть.

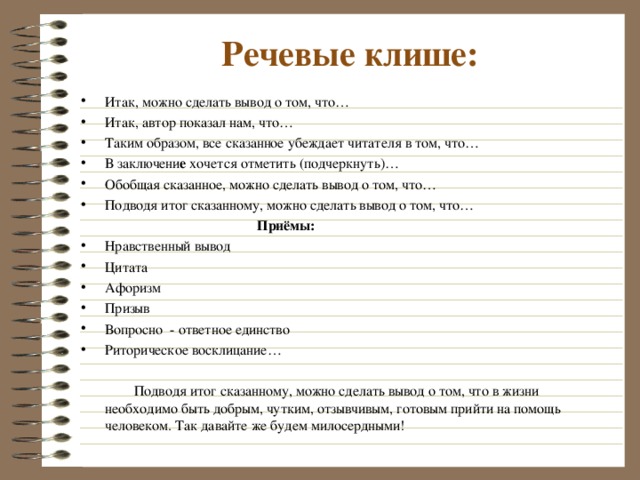

Речевые клише:

- Итак, можно сделать вывод о том, что…

- Итак, автор показал нам, что…

- Таким образом, все сказанное убеждает читателя в том, что…

- В заключени е хочется отметить (подчеркнуть)…

- Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что…

- Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что…

Приёмы:

- Нравственный вывод

- Цитата

- Афоризм

- Призыв

- Вопросно — ответное единство

- Риторическое восклицание…

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что в жизни необходимо быть добрым, чутким, отзывчивым, готовым прийти на помощь человеком. Так давайте же будем милосердными!

II Речевое оформление сочинения

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью

изложения:

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;

– в работе нет нарушений абзацного членения текста — 2

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения,

но

допущена одна логическая ошибка,

и/или

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста — 1

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,

но

допущено более одной логической ошибки,

и/или

имеется два случая нарушения абзацного членения текста — 0

К6 Точность и выразительность речи

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи.

Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл получен по критерию К10 — 2

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли,

но

прослеживается однообразие грамматического строя речи,

или

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием

грамматического строя речи,

но есть нарушения точности выражения мысли — 1

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи — 0

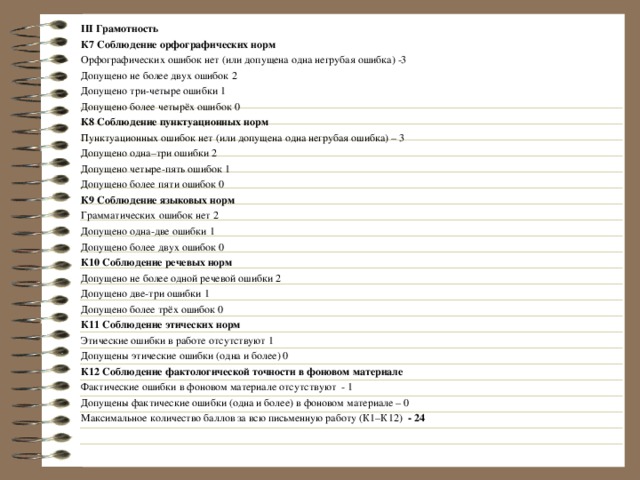

III Грамотность

К7 Соблюдение орфографических норм

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) -3

Допущено не более двух ошибок 2

Допущено три-четыре ошибки 1

Допущено более четырёх ошибок 0

К8 Соблюдение пунктуационных норм

Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) – 3

Допущено одна–три ошибки 2

Допущено четыре-пять ошибок 1

Допущено более пяти ошибок 0

К9 Соблюдение языковых норм

Грамматических ошибок нет 2

Допущено одна-две ошибки 1

Допущено более двух ошибок 0

К10 Соблюдение речевых норм

Допущено не более одной речевой ошибки 2

Допущено две-три ошибки 1

Допущено более трёх ошибок 0

К11 Соблюдение этических норм

Этические ошибки в работе отсутствуют 1

Допущены этические ошибки (одна и более) 0

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале

Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют — 1

Допущены фактические ошибки (одна и более) в фоновом материале – 0

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) — 24

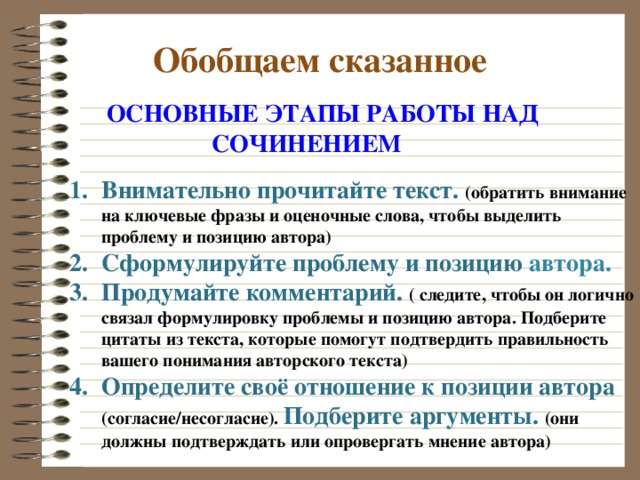

Обобщаем сказанное

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД

СОЧИНЕНИЕМ

- Внимательно прочитайте текст. (обратить внимание на ключевые фразы и оценочные слова, чтобы выделить проблему и позицию автора)

- Сформулируйте проблему и позицию автора.

- Продумайте комментарий. ( следите, чтобы он логично связал формулировку проблемы и позицию автора. Подберите цитаты из текста, которые помогут подтвердить правильность вашего понимания авторского текста)

- Определите своё отношение к позиции автора (согласие/несогласие). Подберите аргументы. (они должны подтверждать или опровергать мнение автора)

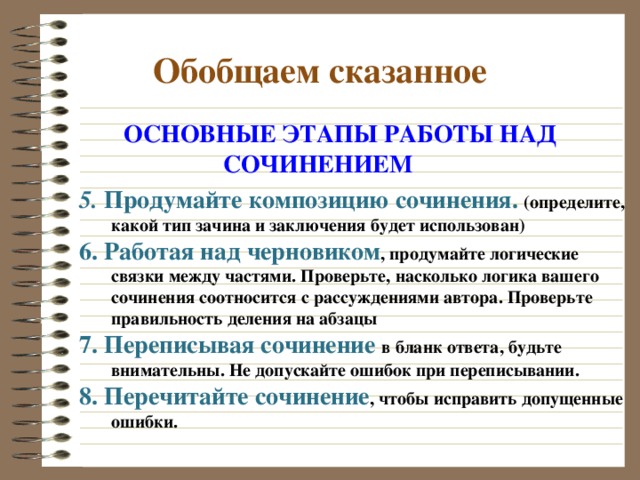

Обобщаем сказанное

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД

СОЧИНЕНИЕМ

5. Продумайте композицию сочинения. (определите, какой тип зачина и заключения будет использован)

6. Работая над черновиком , продумайте логические связки между частями. Проверьте, насколько логика вашего сочинения соотносится с рассуждениями автора. Проверьте правильность деления на абзацы

7. Переписывая сочинение в бланк ответа, будьте внимательны. Не допускайте ошибок при переписывании.

8. Перечитайте сочинение , чтобы исправить допущенные ошибки.

Для тренировки

( 1)В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо погребённый» о человеке, который в сорок втором году дезертировал из армии и в течение двадцати лет укрывался на чердаке. (2)Он недавно спустился на землю и назвал своё имя. (3)Тонких Николай. (4)Случай невероятный. (5)Как журналист, я немедленно выехал в Воронежскую область… (6)Село Битюг-Матрёновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина лет семидесяти. (9)Хозяйка не рада гостю, но голос искательный. –(10)Сейчас позову Николая… (11)Николай, как потом оказалось, первым увидел гостя – и сразу в сарай. (12) Любому человеку в его положении всякий разговор неприятен и тягостен. (13) Но гость сидит на скамейке, достал сигареты, закурить предлагает – надо поддерживать разговор. (14)Слово за словом я узнаю трагедию человека-труса. (15)В сорок втором, когда полыхал Воронеж, когда немцы рванулись к Волге, с холщовыми сумками за плечами из Битюг-Матрёновки в Липецк шла группа ребят. (16)Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, потом садились в теплушки и отправлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждёт его, но от страха руки только крепче сжимали винтовку. (18)А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошёл назад, к дому. (19) В подсолнухах дождался полуночи и, озираясь, постучал в хату у Битюга. –(20)Мама, открой… (21)Мать сжала его в объятиях. –(22)Сынок… (23)Живой, здоровый. (24)Никому не отдам… (25)Один раз живём… (26)Так начались страшные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы. (27)Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечёт известные звуки: это мать доит корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребётся мышь, это червяк точит стропила… (29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы вздрагивал, сжимался в комок.

30)Летом, в тёмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озираясь, он обходил вокруг хаты, трогал руками подсолнухи, прикладывал ладони к остывающим после дневной жары тыквам. (32)Уснувшие кузнечики шарахались из-под ног. (33)Человек думал: «Это они меня боятся… (34)Часто думал: спущусь к людям, расскажу всё. (35)Боялся.(36)Уже не кары за трусость боялся – боялся жизни. (37)Я завидовал тем ребятам, которые не вернулись. (38)Я думал: им хорошо, лежат спокойно, им носят цветы, их помнят.

39)А я… (40)Зачем?.. (41)Много раз трогал руками верёвку. (42)Минута, и всё. (43)Кому я нужен? (44)Но жутко – живём один раз…» (45)Так через двадцать лет огородами к сельсовету прошёл никому не знакомый человек, назвал себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променявшего живую жизнь на бесконечные годы страха. (47)Он живёт теперь среди нас, сам зарабатывает свой хлеб. (48)Он устаёт на работе, избегает людей. (49)Спит он по-прежнему на чердаке. (50)«Никак не привыкну к избе…» (51)Вечерами, перед тем как полезть на чердак, долго стоит во дворе, провожает закат. (52)Трусость в тяжкий для Родины час требует наказания. (53)Но у кого поднялась бы сейчас рука на этого жалкого, ссохшегося, с потухшими от страдания глазами человека, пережившего семь тысяч дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! (54)Этот человек и теперь говорит: «Живём один раз». (55)Но он понимает, как беспощадны для него эти слова. (56)Двадцать золотых лет зачёркнуто в жизни. (57)Да и теперь что за жизнь? (58)Не всякий подаёт руку. (59)А когда идёт по селу, острый слух ловит шёпот: –(60)Дезертир… (61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живём один раз… (по В.М. Пескову*) *Василий Михайлович Песков (род. в 1930 году) — русский советский писатель, журналист, путешественник и телеведущий.

В этом тексте автор поднимает проблему, почему солдат может стать дезертиром». «К чему приводит человека трусость? Над этой проблемой размышляет автор». «Наказание за проступок — вот проблема, которая находится в центре внимания автора».

В настоящее время множество людей, из-за развития индустрии развлечений, всё чаще сидят дома, играют в компьютерные или настольные игры и больше ничего не делают. Можно считать, что они тратят своё время зря? Именно эту проблему поставил в данном тексте советский писатель В.М. Песков.

(Проблему не засчитали, 8 баллов потеряно) Писатель рассказывает нам историю одного солдата, дезертировавшего из армии в 1942 году и просидевшего на чердаке своего дома целых 20 лет. Автор доказывает, что Николай Тонких провёл эти годы впустую: «Двадцать золотых лет зачёркнуто из жизни». Песков показывает солдата очень жалеющего о сделанном: «Я завидую тем ребятам, которые не вернулись. А кому я нужен?». Николай искренне раскаивается в трусости, но ничего не изменишь, годы не вернёшь. В.М. Песков считает, что проведённый зря годы человеческой жизни — это худшее наказание, которое только можно придумать. Я полностью согласен с автором, и действительно, осознание человеком, что он прожил свою жизнь зря, никак не сохранил своё имя в истории или не оставил после себя потомков, продолжающих его род. Это самое ужасное, что можно только понять в своей жизни. В доказательство своей позиции мне первым делом приходит на ум Илья Ильич Обломов из романа Гончарова «Обломов». Илья Ильич олицетворение человека, проживающего свою жизнь зря. У него был шанс принести хоть какую-нибудь пользу, женившись на Ольге, но он его упускает. Так и закончил он свою жизнь, никак не вписав себя в историю. Другим произведением, рассматривающим проблему пустой траты времени, является роман Тургенева « Отцы и дети». Главный герой романа — Евгений Базаров, придерживается нигилистических взглядов, то есть хочет разрушить все старые устои, но не хочет внедрять что-то новое. Вся его жизнь была пустой, он жил только ради безоблачной идеи, отрицающей что-либо в этом мире. Но любовь к вдове Одинцовой заставляет его задуматься, правильны ли его взгляды на жизнь или нет. Он не может принять то, что он был не прав в своих взглядах, поэтому и принимает смерть без всякого сожаления к своей прожитой жизни, так как она была пуста и бессмысленна. И наконец, можно сделать вывод, что всегда в жизни нужно взвешивать свои действия и самое главное, не пытаться всегда жить ради развлечения. И нужно понимать, что ты пришёл на этот свет не просто так, и ты должен оставить после себя что-то полезное для следующих поколений.

Сочинение.

РАЗМАЗНЯ

- На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.

- — Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я ей. — Давайте посчитаемся. Вам наверное нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите… Ну-с… Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц…

- — По сорока…

- — Нет, по тридцати… У меня записано… Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца…

- — Два месяца и пять дней…

- — Ровно два месяца… У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей… Вычесть девять воскресений… вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только… да три праздника…

- Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но… ни слова!..

- — Три праздника… Долой, следовательно, двенадцать рублей… Четыре дня Коля был болен и не было занятий… Вы занимались с одной только Варей… Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда… Двенадцать и семь — девятнадцать. Вычесть… останется… гм… сорок один рубль… Верно?

- Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но — ни слова!..

- — Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля… Чашка стоит дороже, она фамильная, но… бог с вами! Где наше не пропадало? Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок… Долой десять… Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять… Десятого января вы взяли у меня десять рублей…

- — Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна.

- — Но у меня записано!

- — Ну, пусть… хорошо.

- — Из сорока одного вычесть двадцать семь — останется четырнадцать…

- Оба глаза наполнились слезами… На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!

- — Я раз только брала, — сказала она дрожащим голосом. — Я у вашей супруги взяла три рубля… Больше не брала…

- — Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать… Вот вам ваши деньги, милейшая! Три… три, три… один и один… Получите-с!

- И я подал ей одиннадцать рублей… Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.

- — Merci, — прошептала она.

- Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.

- — За что же merci? — спросил я.

- — За деньги…

- — Но ведь я же вас обобрал, чёрт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же merci?

- — В других местах мне и вовсе не давали…

- — Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам… Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?

- Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»

- Я попросил у нее прощение за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла… Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!

- А.П.Чехов

Во все времена одним из главных человеческих достоинств была сила. Ей восхищаются, считают её даром. Но в чём же она заключается? Вот вопрос, над которым А.П. Чехов задумывается в своём произведении.

Проблему, затронутую автором, невозможно назвать неактуальной. Автор рассказывает о гувернантке Юлии Васильевне, над которой довольно жестоко пошутил герой, чьих детей она обучала. Мужчина был крайне возмущён тем, что девушка «не протестует», когда ей выплачивают гораздо меньше денег за работу, нежели было нужно. Юлия Васильевна даже не пыталась постоять за себя, она не была «зубастой», что было для героя странным. Для девушки же, напротив, такая ситуация казалась обычной.

А.П. Чехов убеждён в том, что жизнь требует от человека стойкости, готовности защищать себя и свои интересы. Быть сильным – это естественно для каждого из нас.

Я полностью разделяю точку зрения автора и считаю, что сила состоит не в способности обидеть того, кто слабее, не в желании продемонстрировать свою стойкость. Это то, что помогает нам справляться с трудностями, сохранять своё достоинство в любой ситуации. Попытаюсь доказать это примерами из литературы.

Вспомним замечательный рассказ Куприна «Куст сирени». Автор повествует о Николае Алмазове, совершившем ошибку в своей работе, вследствие чего ему пришлось отметить на схеме несуществующие кусты. Герой был в отчаянии, он понимал, что обман неминуемо раскроется. Мужчина проявил слабость, чего нельзя сказать о его жене Вере, взявшей всё под свой контроль. Она заложила украшения, а на вырученные деньги наняла садовника, который в нужном месте высадил кусты. Вера проявила свой характер. В сложной ситуации она не опустила руки, ведь ей было необходимо помочь мужу. В этом и заключается истинная сила.

Одно дело быть «зубастым» в быту, но сохранить себя в условиях войны, остаться верным своим идеалам в подобной ситуации – это совсем другое. В произведении Закруткина «Матерь человеческая» рассказана история женщины, потерявшей семью (её мужа и сына убили фашисты). Невозможно даже представить, что почувствовала героиня, поняв, что теперь она одна в этом мире. Мы бесконечно уважаем героиню за то, что она нашла в себе силы продолжать жить. Но дальше происходит невероятное: женщина не убивает обнаруженного ею раненого немецкого солдата. Она заботится о нём, пытается спасти. Казалось бы, вот идеальная возможность отомстить за своих родных. Но героиня вновь оказывается сильнее обстоятельств. Она не даёт ярости завладеть её сердцем. Высшее проявление силы состоит не в том, чтобы забрать жизнь обидчика, а в том, чтобы её сохранить.

В заключение хотелось бы сказать, что человеческая сила имеет множество проявлений. Она заключается как в умении бороться, сражаться, так и в способности быть милосердным, простить обиду. Если человек имеет нравственные принципы, если ему есть, ради кого жить, он просто не позволит себе быть слабым .

Сочинение (ученик получил максимум баллов, в целом за экзамен 100 б.) по тексту «Размазня» Зачитать

Благодарю

за

внимание!

Василий Михайлович Песков поднимает важную и актуальную во все времена проблему – проблему человеческого страха перед жизненными обстоятельствами.

Речь идет о дезертире, покинувшего армию в страшные годы жизни России, – в Великую Отечественную войну. Страх вынудил Николая вернуться к матери, в родной дом. Герой убежал от ужасов войны, боясь смерти, голода, ранений, боясь самой военной жизни. Целых двадцать лет он скрывался на чердаке собственного дома. Конечно, Николаю, как и любому другому человеку, не хотелось умирать молодым, рисковать ценой собственной жизни. Война – это страшно, а дома ждет любимая мама, уют и тепло. К тому же «живем один раз» — рассуждал герой. Разве хочется терять эту жизнь, не испробовав все ее радости?

Николай боялся терять жизнь столь молодым. Однако она, так или иначе, прошла мимо него. Все молодые годы он потерял в темноте и жуткости чердачных стен. Сначала Николай боялся войны, затем он стал пугаться наказания, а после – и самой жизни. Ведь давно хотел герой выйти в людской мир и признаться в совершенном поступке, но не мог, он «уже не карость за трусость боялся – боялся жизни». И не лучше было бы уйти ему на войну и прожить жизнь так, как подобает настоящему русскому солдату?

Пусть с ранениями и болью, пусть с печалями и потерями, но зато – прожить и прочувствовать каждый миг, каждое мгновение. Страх забрал эту возможность, он оказался сильнее самой тяги к жизни. Даже выйдя на свет, герой «спит он по-прежнему на чердаке», никак не привыкнув к настоящему существованию.

Автор считает, что трусость – удел человека низкого, недостойного. Предать Родину и армию в столь трудный час, избегать наказания и двадцать лет томиться на чердаке, а при выходе оттуда так и не привыкнуть к нормальной человеческой жизни – все это заслуживает презрения. И я не могу не согласиться с автором. Действительно, раз «жизнь одна», то и прожить ее нужно достойно: встретить все радости и разочарования, пережить всевозможные потери и подарки судьбы и даже с достоинством выдержать ужасы войны.

Герой данного текста за свою трусость наказал себя дважды – жизнь и достойная молодость прошли мимо него, а сам Николай получил лишь людское презрение. Жизнь дана для того, чтобы быть в центре нее, познать настоящее счастье, а также принять и одолеть преграды судьбы. Боясь всего этого, можно упустить саму жизнь.