Текст

(1)Как-то мы ,

выбрав огневую позицию, приступили к рытью окопов. (2)Пошел ливневый дождь, но

мы до темноты не прекращали работу: «тяжело в ученье, легко в бою».

(3)Подошла походная

кухня, и мы сытно поужинали. (4)Дождь между тем хлещет не ослабевая. (5)Хлопцы

стали устраиваться на ночь спать. 96)Часовой занял свой пост. (7)Я же перед

тем, как лечь,привычно нащупываю свой талисман… (8)Но тут сон мой

улетучивается: карманчик в брюках пуст! (9)Сначала я просто сидел ошеломленный

и без единой мысли в голове… (10)Потом стали появляться мысли.

(11)Поискать?.. (12)Где?! (13)Визрытой мокрой земле, которую перемесило

множество солдатских ботинок? (14)В высокой траве под ливневым дождем и в

темной ночи? (15)В чистом поле, где вокруг окопов накидана земля?..

(16)Потерял

все-таки…(17)Значит, я буду убит.

(18)Пытаюсь убедить

себя, что все это чушь. (19)Ведь талисман, если здраво-то рассудить, — символ,

который я сам себе выдумал. (20)Ну при чем здесь, спрашивается, эта маленькая

штучка и моя… жизнь или смерть?.. (21)И зачем тоько я связал себя этим

символом!

(22)Какая-то

неведомая сила мне велит: «Иди ищи!» (23)И дождь внезапно остановился. (24)Я

вышел из блиндажа. (25)Ни даже крошечной надежды у меня не было, что найду.

(26)Всюду

истоптанная мокрая глина. (27)Всюду глубокие следы ботинок, наполненные

водой… (28)Отец хотел, чтобы я после семилетки пошел в горный техникум на

мастера. (29)А мне страсть как хотелось поступить в художественное училище!

(30)рисовать люблю — умираю! (31)Получилось же — ни тудаи ни сюда. (32)Пришлось

надевать шахтерскую робу и пойти на шахту, сперва откатчиком, а потом

забойщиком…(33)Эх, остаться бы живым! (34)Всю бы жизнь на шахте работал!

(35)А рисовать… (36)Что ж, рисовать бы и так рисовал…

(37)Смотрю на

чей-то огромный след… (38)И вдруг замечаю:на каблучном следе — тоненькая, со

спичку вроде, палочка… (39)Я нагнулся, ковырнул ногтем и поднимаю эту

палочку-желобок. (40)Ближе осветил фонариком, понюхал изнутри желобка — пахнет

никотином. (41)Руки затряслись! (42)Осторожно, еще боясь впустить в себя

огромную, бешеную радость, исследую заполненный водой след и достаю вмятые под

водой в глину еще три палочки желобком!.. (43)Да, это был раздавленный,

расколовшийся на четыре части мой мндштучок… (44)Талисман мой!

(45)В блиндаже

достал я из вещмешка нитки, сложил вместе четыре части мундштука и крепко

смотал их ниткой. (46)Потом спрятал свой талисман в брюки на прежнее место и

зашил карман наглухо.

(М.Г. Абдулин)

Мансур

Гизатулович Абдулин (1923-2007) — ветеран Великой

Отечественной войны, автор книг о войне, в составе минометной роты принимал

участие в разгроме гитлеровцев под Сталинградом, на Курской дуге, в битве за

Днепр, в освобождении Украины.

Работаем с

текстом

—

К какому стилю речи принадлежит данный текст?

(Художественный, художественно-публицистический).

Определяем

проблему текста художественного стиля:

—

О чем рассказывает автор в тексте? (Автор рассказывает о том, как герой на войне во время рытья окопов

потерял свой талисман.)

—

Какую мысль автор хочет донести до читателя? (Для того чтобы ответить на это вопрос, найдем ключевые слова, с

помощью которых проанализируем поступки героя, выявим его личностные качества

и эмоциональное состояние.)

—

Герой сначала: «привычно нащупываю

талисман», «карманчик пуст», «сидел ошеломленный», «потерял все-таки», «значит,

я буду убит», «пытаюсь убедить себя», «талисман — чушь», «неведомая сила велит:

ищи»; потом: «вдруг замечаю», «руки затряслись», «боясь

впустить в себя бешеную радость», «талисман мой», «спрятал в брюки и зашил

карман наглухо».

—

Хотя автор не выражает свою позицию прямо, но с

помощью ключевых слов мы можем понять, что он симпатизирует герою, который,

потеряв свой талисман, сильно расстроился, пытался убедить себе, что талисман —

это выдуманный символ, безделушка. Но все-таки, несмотря на отсутствие надежды

найти талисман, искал его и нашел. И мы понимаем, что на войне герой свято

верит в силу талисмана. Итак, позиция автора такова: талисманы — это

вымысел, но на войне люди свято верят в их силу (Позиция автора — это основная

мысль текста).

—

Зададим вопрос так, чтобы ответом на него была

основная мысль текста.

Что значит талисман

для человека на войне? Проблема отношения к талисманам на войне. (Это и есть проблема

текста.)

Делаем вывод:

Для того чтобы

определить проблему в тексте художественного стиля, надо:

1)

установить, о чем или о ком говорится в тексте, то

есть определить тему текста;

2)

найти в тексте ключевые слова, которые называют

качества людей, передают их эмоции, настроение или называют свойства явлений и

предметов;

3)

на основании ключевых слов выявить основную мысль

текста и записать ее в виде законченного предложения;

4)

определить, на какой вопрос отвечает это

предложение;

5)

записать этот вопрос ( в нем и названа проблема

текста).

Чтобы

прокомментировать проблему, надо найти в исходном тексте два

примера-иллюстрации, которые помогают автору раскрыть проблему, пояснить каждый

пример и указать, как они между собой связаны. Найти примеры помогают ответы

на следующие вопросы:

—

С помощью каких примеров, фактов, событий автор

иллюстрирует поднятую им в тексте проблему?

—

На что автор обращает внимание читателя?

—

Какие эмоции автора или героя выражены в тексте?

(Рассматривая

проблему отношения к талисманам на войне, автор описывает случай, который

произошел с героем рассказа во время рытья окопов. )

Поясняя каждый

пример-иллюстрацию, можно использовать такие типовые конструкции:

—

Писатель хочет сказать, что…

—

Этот пример показывает, что…

—

Смысл этого высказывания в том, что…

—

Эти слова убедительно доказывают, что…

—

Поступок героя свидетельствует о том, что…

—

Автор осуждает поступок героя…

—

Симпатии автора на стороне…

—

В размышлениях автора звучит мысль о том, что…

—

Автор искренне восхищен…

—

Автор приводит нас к выводу о том, что…

Указать, как

связаны между собой примеры-иллюстрации.

Между примерами

могут существовать следующие отношения:

1)

причинно-следственные отношения;

2)

дополнение и уточнение данной информации;

3)

сопоставление, сравнение частей информации;

4)

противопоставление частей информации;

5)

иллюстрация или пояснение частного случая;

6)

обобщение, вывод из предыдущей информации.

Пример

сочинения

Какую роль на войне

играют талисманы и приметы? Именно на этот вопрос пытается ответить в данном

тексте ветеран Великой Отечественной войны писатель Мансур Абдулин.

Размышляя над

поставленной проблемой, автор описывает случай, который произошел с героем на

войне. Во время рытья окопов он потерял талисман. Писатель показывает нам, как

эта потеря подействовала на героя. Сон его мнгновенно улетучился, его охватил

ужас. Солдат понимает, что «в изрытой мокрой земле», где все перемешено, ему не

удастся найти свой талисман. Он не хочет верить в то, что от этой маленькой

вещицы может зависеть его жизнь или смерть. Но слова «И зачем только я связал

себя этим символом!» передают отчаяние героя. И мы понимаем, что потеря

талисмана стала для него причиной переживаний и отчаяния.

Но это же отчаяние

не дает герою возможности успокоиться. И он пытается искать талисман. И…

находит. Писатель, используя восклицательные предложения, метафору «боясь

впустить в себя радость», передает состояние героя. Потеря нашлась, и он

испытывает радость и облегчение: будет жить! Эта радость стала следствием того,

что талисман опять с ним. Так, показывая причинно-следственную связь между

событиями, Абдулов подводит нас к мысли о важности талисмана для солдата на

войне.

Авторская позиция

прямо не обозначена. Но она понята нам после анализа приведенных примеров:

талисман, конечно, выдуманный символ, но на войне он нужен солдату. И мне

кажется, с этим трудно не согласиться. И талисманы, и обращение к

сверхъестественным силам на войне или в экстремальных условиях укрепляют в

человеке дух, вселяют веру в собственную неуязвимость. Мне, например,

вспоминается интервью известного фигуриста о том, что залог всех его побед —

это белая мохнатая шапка на голове тренера во время его выступления. Когда

катается, он, видя эту шапку, уверен в своей победе.

Таким образом, как

бы мы ни относились к приметам, талисманам, но переоценить их роль в годы войны

нельзя.

(292 слова)

«Кто сдавал ЕГЭ по русскому языку в прошлые годы,

«Еще бы не ставили! Дома над сочинением неделю сидишь, а тут надо за 3 часа сделать 26 заданий и еще нарисовать что-то вразумительное в 27! Какое тут творчество, если порой такой текст попадается, что невозможно понять, о чем писать!»

поделитесь шпаргалками к сочинению. Эта работа творческая, за нее ставят самые высокие баллы».

«Полгода до экзамена осталось, я текст понимаю, а написать сочинение по нему не могу!»

Учимся писать сочинение…

Автор : учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 60»

Замятина Ю.Б .

«Постановление о Царскосельском Лицее», 1810 г.

Успехи в словесности должны быть при окончании курса доведены до такой степени, чтобы воспитанники на всякую данную материю, по знаниям их и возрасту соразмерную, могли сами написать сочинение правильное, ясное и по летам их изящное, но простое, невысокопарное.

М.М. Сперанский

Работа с художественным текстом

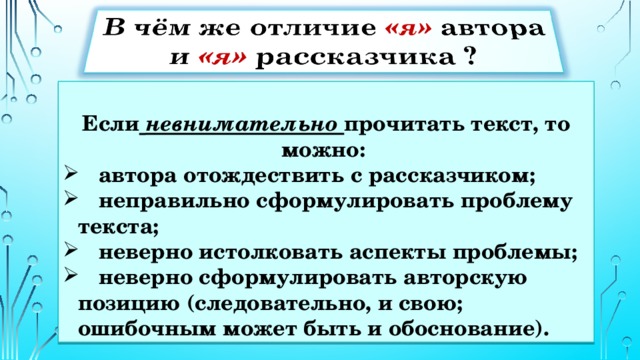

Если невнимательно прочитать текст, то можно:

- автора отождествить с рассказчиком;

- неправильно сформулировать проблему текста;

- неверно истолковать аспекты проблемы;

- неверно сформулировать авторскую позицию (следовательно, и свою; ошибочным может быть и обоснование).

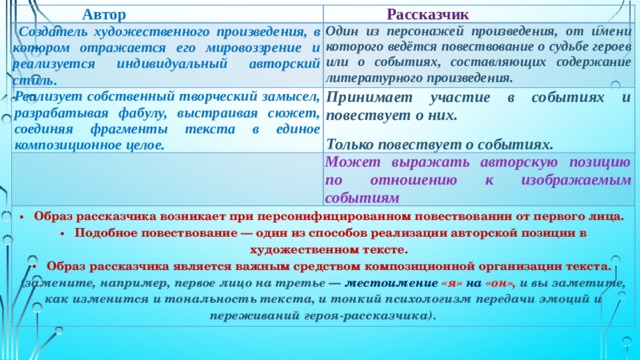

Автор

Рассказчик

Создатель художественного произведе ния, в котором отражается его мировоз зрение и реализуется индивидуальный авторский стиль.

Реализует собственный творческий за мысел, разрабатывая фабулу, выстраи вая сюжет, соединяя фрагменты текста в единое композиционное целое.

Один из персонажей произведения, от име ни которого ведётся повествование о судь бе героев или о событиях, составляющих содержание литературного произведения.

Принимает участие в событиях и пове ствует о них.

Может выражать авторскую позицию по отношению к изображаемым событиям

- Образ рассказчика возникает при персонифицированном повествовании от первого лица.

- Подобное повествование — один из способов реализации авторской позиции в художественном тексте.

- Образ рассказчика является важным средством композиционной организации текста.

Только повествует о событиях.

( замените, например, первое лицо на третье — местоимение «я» на «он», и вы заметите, как изменится и тональность текста, и тонкий психологизм передачи эмоций и переживаний героя-рассказчика).

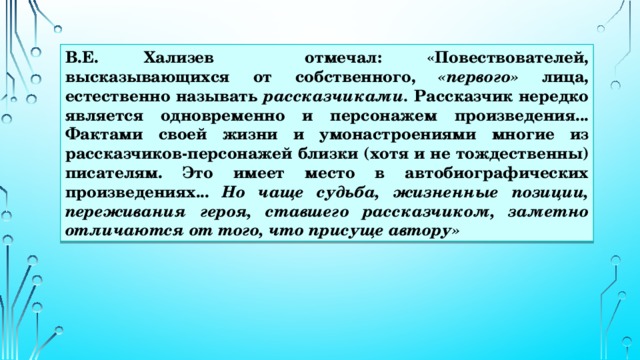

В.Е. Хализев отмечал: «Повествователей, высказывающихся от собственного, «первого» лица, естественно называть рассказчиками. Рассказчик нередко является одновременно и персонажем произведения… Фактами своей жизни и умонастроениями многие из рассказчиков-персонажей близки (хотя и не тождественны) писателям. Это имеет место в автобиографических произведениях… Но чаще судьба, жизненные позиции, переживания героя, ставшего рассказчиком, заметно отличаются от того, что присуще автору»

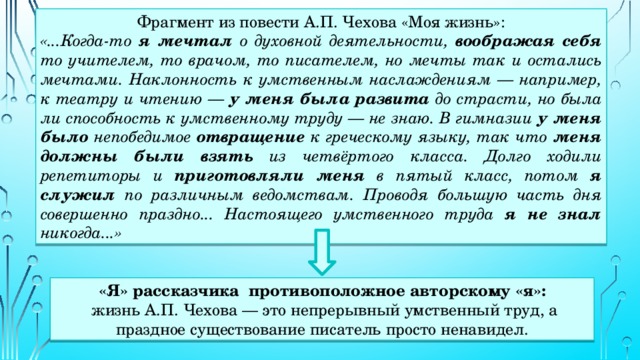

Фрагмент из повести А.П. Чехова «Моя жизнь»:

«…Когда-то я мечтал о духовной деятельности, воображая себя то учителем, то врачом, то писателем, но мечты так и остались мечтами. Наклонность к умственным наслаждениям — например, к театру и чтению — у меня была развита до страсти, но была ли способность к умственному труду — не знаю. В гимназии у меня было непобедимое отвращение к греческому языку, так что меня должны были взять из четвёртого класса. Долго ходили репетиторы и приготовляли меня в пятый класс, потом я служил по различным ведомствам. Проводя большую часть дня совершенно праздно… Настоящего умственного труда я не знал никогда…»

«Я» рассказчика противоположное авторскому «я»:

жизнь А.П. Чехова — это непрерывный умственный труд, а праздное существование писатель просто ненавидел.

Рассказ А.П. Чехова «Моя «она»» ещё ярче подчёркивает различие автора и рассказчика:

«Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой её власти. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не выказываю поползновения удрать от неё, — связь, стало быть, крепкая, прочная… Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий.

Во-первых, моя «она», не отступая от меня день и ночь, не даёт мне заниматься делом . Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой … Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу.

Во-вторых, она разоряет меня , как французская кокотка. За её привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом… По её милости я хожу раздет, живу в дешёвом номере, питаюсь ерундой , пишу бледными чернилами. Всё, всё пожирает она, ненасытная ! Я ненавижу её, презираю… Давно бы пора развестись с ней, но не развёлся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи… Детей у нас пока нет… Хотите знать её имя? Извольте… Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли… Её зовут — Лень».

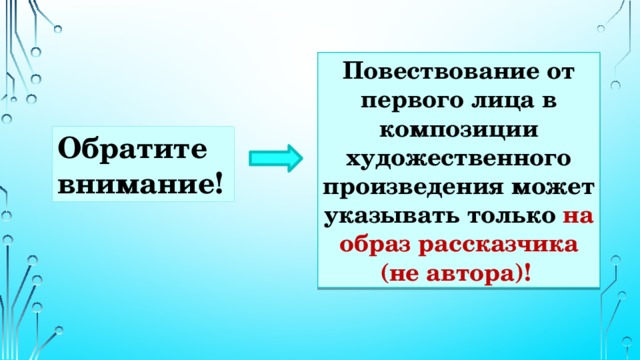

Повествование от первого лица в композиции художественного произведения может указывать только на образ рассказчика (не автора)!

Обратите внимание!

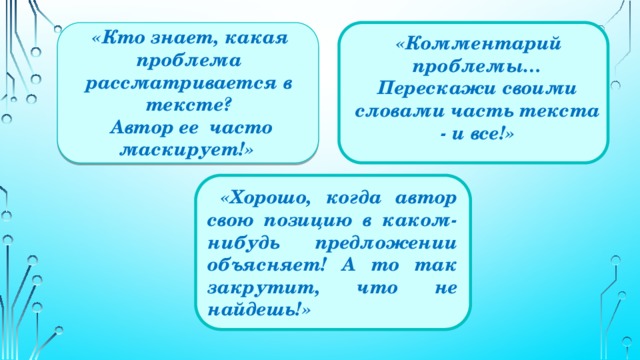

«Кто знает, какая проблема рассматривается в тексте?

Автор ее часто маскирует!»

«Комментарий проблемы…

Перескажи своими словами часть текста — и все!»

«Хорошо, когда автор свою позицию в каком-нибудь предложении объясняет! А то так закрутит, что не найдешь!»

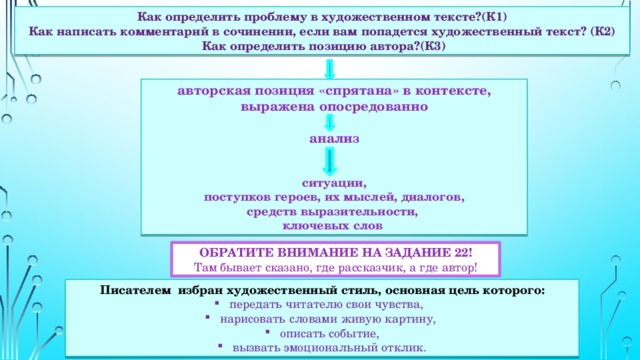

Как определить проблему в художественном тексте?(К1)

Как написать комментарий в сочинении, если вам попадется художественный текст? (К2)

Как определить позицию автора?(К3)

авторская позиция «спрятана» в контексте, выражена опосредованно

анализ

ситуации,

поступков героев, их мыслей, диалогов,

средств выразительности,

ключевых слов

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗАДАНИЕ 22!

Там бывает сказано, где рассказчик, а где автор!

Писателем избран художественный стиль, основная цель которого:

- передать читателю свои чувства,

- нарисовать словами живую картину,

- описать событие,

- вызвать эмоциональный отклик.

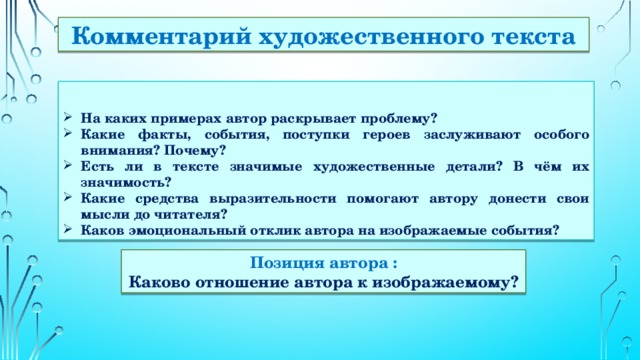

Позиция автора :

Каково отношение автора к изображаемому?

Комментарий художественного текста

- На каких примерах автор раскрывает проблему?

- Какие факты, события, поступки героев заслуживают особого внимания? Почему?

- Есть ли в тексте значимые художественные детали? В чём их значимость?

- Какие средства выразительности помогают автору донести свои мысли до читателя?

- Каков эмоциональный отклик автора на изображаемые события?

Исследуем текст

(1)В оранжерее графов N происходила распродажа цветов. (2)Покупателей было мало: я, мой сосед-помещик и молодой купец, торгующий лесом. (3)Пока работники выносили наши волшебные покупки и укладывали их на телеги, мы сидели у входа в оранжерею и беседовали о том о сём. (4)В тёплое апрельское утро сидеть в саду, слушать птиц и видеть, как вынесенные на свободу цветы нежатся на солнце, было чрезвычайно приятно.

(5)Укладыванием растений распоряжался сам Михаил Карлович, садовник, почтенный старик с бритым лицом, в меховой жилетке, без сюртука. (6)Он всё время молчал, но прислушивался к нашему разговору и ждал, не скажем ли мы чего-нибудь новенького. (7)Это был умный, очень добрый и всеми уважаемый человек.

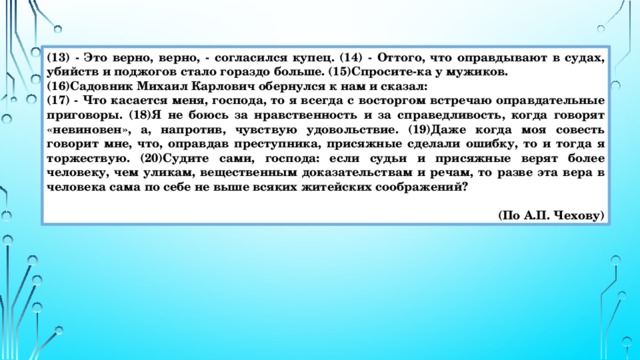

(8) — Этот вот молодчик, рекомендую, ужасный негодяй, — сказал мой сосед, указывая на работника со смуглым цыганским лицом, который проехал мимо на бочке с водой. (9) — На прошлой неделе его судили в городе за грабёж и оправдали. (10)Признали его душевнобольным, а между тем взгляните на рожу, он здоровёхонек. (11)В последнее время в России уж очень часто оправдывают негодяев, объясняя всё болезненным состоянием, между тем эти оправдательные приговоры, это очевидное послабление и потворство, к добру не ведут. (12)Они деморализуют массу, чувство справедливости притупилось у всех, так как привыкли уже видеть порок безнаказанным, и, знаете ли, про наше время смело можно сказать словами Шекспира: «В наш злой, развратный век и добродетель должна просить прощенья у порока».

(13) — Это верно, верно, — согласился купец. (14) — Оттого, что оправдывают в судах, убийств и поджогов стало гораздо больше. (15)Спросите-ка у мужиков.

(16)Садовник Михаил Карлович обернулся к нам и сказал:

(17) — Что касается меня, господа, то я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры. (18)Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорят «невиновен», а, напротив, чувствую удовольствие. (19)Даже когда моя совесть говорит мне, что, оправдав преступника, присяжные сделали ошибку, то и тогда я торжествую. (20)Судите сами, господа: если судьи и присяжные верят более человеку, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве эта вера в человека сама по себе не выше всяких житейских соображений?

(По А.П. Чехову)

Герои текста А. П. Чехова

Молодой купец, торгующий лесом

Сосед — помещик

Я — рассказчик

Михаил Карлович, садовник

П

Р

О

Т

И

В

О

С

Т

А

В

Л

Е

Н

И

Е

«Почтенный старик»

«Молчал, но прислушивался »

«Был умный, добрый…

всеми

уважаемый человек»

Указал на проехавшего мимо «молодчика»

С восторгом встречает оправдательные приговоры; чувствует удовольствие, когда говорят «невиновен»;

« Разве эта вера в человека не выше всяких житейских соображений?»

Согласился

Работник со смуглым цыганским лицом

«Оправдательные приговоры к добру не ведут…

деморализуют массу, чувство справедливости притупилось у всех…привыкли видеть порок безнаказанным»

«Судили за грабёж, оправдали…»

Позиция автора

Сочинение по тексту А. П. Чехова

Преступление…Можно ли его оправдать? Заслуживают ли люди, обвиняемые в совершении преступления, доверия к себе? Над этими вопросами задумывается автор текста, предложенного нам для анализа.

Размышляя над проблемой, А. П. Чехов привлекает наше внимание к диалогу, представленному в тексте. Устами героев писатель озвучивает две совершенно противоположные точки зрения по поводу оправдательных приговоров. Автор обращает наше внимание на слова соседа – помещика: «Оправдательные приговоры «деморализуют массу», делают порок безнаказанным». С этой точкой зрения соглашается молодой купец. Реплики героев позволяют понять , что они едины во мнении: «оправдательные приговоры» приводят к росту преступлений.

Однако симпатии писателя на стороне «доброго и всеми уважаемого человека» Михаила Карловича, который говорит: «Я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры» и задаётся вопросом «разве не вера человека выше всяких житейских соображений?» Тем самым мы осознаем , что оправдательный приговор – это проявление гуманного отношения к человеку.

Позиция автора выражена опосредованно , через точку зрения садовника : преступление, совершённое человеком, можно оправдать, так как тому нужно дать второй шанс изменить свою жизнь.

Исследуем текст

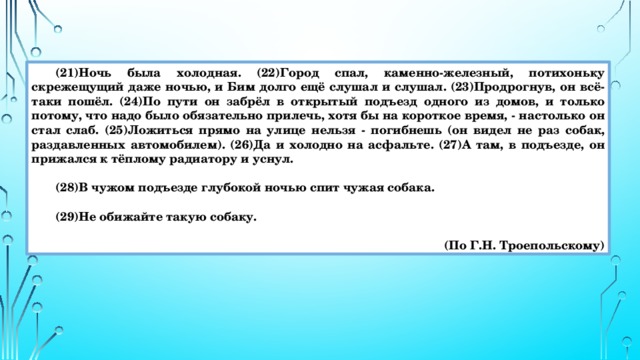

(1)Тёмной осенней холодной ночью сидит в канаве собака. (2)И никому на свете не помочь ей сейчас. (3)А ей надо, очень надо идти к своей двери. (4)Бим попробовал подпрыгнуть, но упал. (5)Куда там! (6)И пошёл обратно по своему же следу, тихо, осторожно, прислушиваясь и в то же время нет-нет да и ощупывая стены. (7)В одном месте он обнаружил небольшую осыпь, стал на неё, приподнялся на заднюю лапу -теперь передние достали до отвала. (8)И Бим начал грести землю сверху вниз, под себя; чем больше он работал, тем выше становилась осыпь. (9)Бим отдыхал и работал вновь. (10)Наконец-то он смог опереться грудью о край канавы, но зато землю с отвала достать уже не мог. (П)Тогда он спустился вниз по своей горочке, полежал. (12)Так захотелось завыть, позвать хозяина или Толика, завыть дико, на весь город! (13)Но Бим обязан молчать — ведь он спутал след и притаился. (14)Вдруг он решительно встал, попятился от накопанного им холмика и, забыв о боли, взмахнул всем телом, как тряпкой, подскочил на холмике на обе задние ноги и упал на самый край канавы, в то углубление, что отрыл сам же, спуская вниз землю. (15)Как он смог превозмочь неимоверную боль и немощь? (16)Кто ж его знает… (17)Как, например, волк отгрызает себе лапу, защемлённую капканом? (18)Никто не скажет, как это возможно — своими же зубами перегрызть свою же ногу. (19)Можно ведь только предполагать, что волк делает это из инстинктивного стремления к свободе, а Бим забыл самого себя из-за неудержимого стремления к двери доброты и доверия. (20)Как бы там ни было, а Бим выбрался из западни и лежал в той ямке наверху.

(21)Ночь была холодная. (22)Город спал, каменно-железный, потихоньку скрежещущий даже ночью, и Бим долго ещё слушал и слушал. (23)Продрогнув, он всё-таки пошёл. (24)По пути он забрёл в открытый подъезд одного из домов, и только потому, что надо было обязательно прилечь, хотя бы на короткое время, — настолько он стал слаб. (25)Ложиться прямо на улице нельзя — погибнешь (он видел не раз собак, раздавленных автомобилем). (26)Да и холодно на асфальте. (27)А там, в подъезде, он прижался к тёплому радиатору и уснул.

(28)В чужом подъезде глубокой ночью спит чужая собака.

(29)Не обижайте такую собаку.

(По Г.Н. Троепольскому)

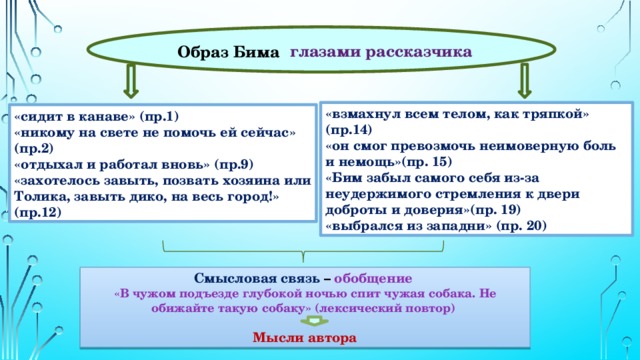

глазами рассказчика

Образ Бима

«взмахнул всем телом, как тряпкой» (пр.14)

«он смог превозмочь неимоверную боль и немощь»(пр. 15)

«Бим забыл самого себя из-за неудержимого стремления к двери доброты и доверия»(пр. 19)

«выбрался из западни» (пр. 20)

«сидит в канаве» (пр.1)

«никому на свете не помочь ей сейчас» (пр.2)

«отдыхал и работал вновь» (пр.9)

«захотелось завыть, позвать хозяина или Толика, завыть дико, на весь город!» (пр.12)

Смысловая связь – обобщение

«В чужом подъезде глубокой ночью спит чужая собака. Не обижайте такую собаку» (лексический повтор)

Мысли автора

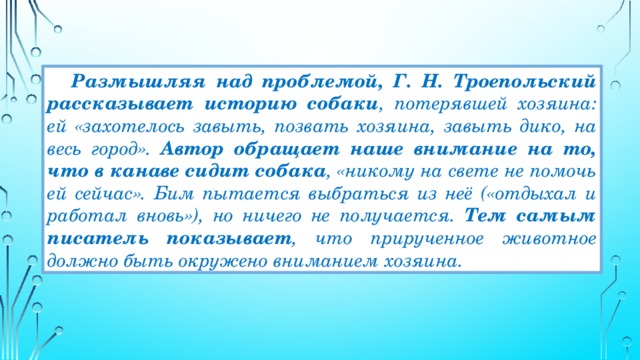

Сочинение по тексту Г.Н. Троепольского

Как выжить животным в трудной ситуации? Нуждаются ли животные в помощи людей? Должны ли люди заботиться о животных? Над этими вопросами задумывается автор текста, предложенного нам для анализа.

Размышляя над проблемой, Г. Н. Троепольский рассказывает историю собаки , потерявшей хозяина: ей «захотелось завыть, позвать хозяина, завыть дико, на весь город». Автор обращает наше внимание на то, что в канаве сидит собака , «никому на свете не помочь ей сейчас». Бим пытается выбраться из неё («отдыхал и работал вновь»), но ничего не получается. Тем самым писатель показывает , что прирученное животное должно быть окружено вниманием хозяина.

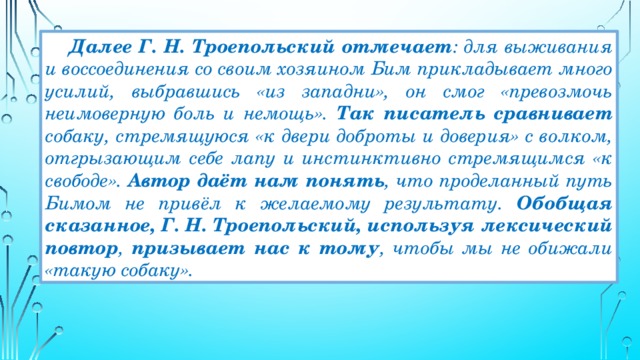

Далее Г. Н. Троепольский отмечает : для выживания и воссоединения со своим хозяином Бим прикладывает много усилий, выбравшись «из западни», он смог «превозмочь неимоверную боль и немощь». Так писатель сравнивает собаку, стремящуюся «к двери доброты и доверия» с волком, отгрызающим себе лапу и инстинктивно стремящимся «к свободе». Автор даёт нам понять , что проделанный путь Бимом не привёл к желаемому результату. Обобщая сказанное, Г. Н. Троепольский, используя лексический повтор , призывает нас к тому , чтобы мы не обижали «такую собаку».

Автор подводит нас к мысли о том , что в трудных ситуациях животные, привыкшие жить среди людей, нуждаются, испытывая боль и страдания, в помощи человека, который несёт за них ответственность.

Спасибо за внимание!

Успехов в подготовке к ЕГЭ!

Конспект урока русского языка в 11 классе по теме:

«Подготовка к написанию сочинения в формате ЕГЭ.

Работа с текстом художественного стиля.»

Выполнила учитель русского язык и литературы МБОУ СОШ №1 Ветрова Е. П.,Тамбовская область

Тип урока: развитие речи.

Вид урока: урок-практикум.

Цель урока: актуализация и систематизация знаний, полученных ранее по данной теме.

Цель деятельности учителя: обучение комплексному анализу текста художественного стиля, привитие навыков написания сочинения-рассуждения по тексту данного типа речи.

Цель деятельности учащихся: научиться отбирать материал для написания сочинения, отрабатывать навык поэтапной работы над композицией сочинения-рассуждения.

Задачи:

Воспитательные: стремление к речевому совершенствованию, желание участвовать в творческом созидательном процессе; формирование нравственных представлений о человеческой красоте.

Образовательные: формулировать основную проблему текста и комментировать ее; определять позицию автора и отражать ее в сочинении; излагать собственное мнение по проблеме с обоснованием.

Развивающие: развивать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД: культуру речи обучающихся, аналитическое мышление, орфографическую и пунктуационную зоркость, способность к самоанализу.

Оборудование:

– текст И.А. Бунина, раздаточный материал;

– компьютер, мультимедийный проектор, экран;

– презентация.

Планируемые результаты урока:

– обучающиеся закрепляют умение написания сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ;

– совершенствуют навыки в определении проблемы, оформлении комментария;

– формируют комплекс речевых умении.

Ход урока

I. Организационный момент. Приветствие, подготовка к уроку.

II. Определение темы, цели и задач урока.

– Работать мы будем с текстом А.И.Бунина. Просмотрев раздаточный материал, вы можете определить тему урока.

Тема урока: Подготовка к сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ.

– Какова будет цель урока?

Цель: подготовка к сочинению-рассуждению по заданному тексту.

– Таким образом, мы готовимся к главному экзамену – ЕГЭ.

– Определите задачи, которые стоят перед нами.

Задачи:

- формулировать основную проблему текста и комментировать ее;

- правильно писать комментарий;

- определять позицию автора и отражать ее в сочинении;

- излагать собственное мнение по проблеме с обоснованием.

III. Работа по теме урока.

1.Знакомство с текстом.

КРАСАВИЦА

(1)Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника. (2)Он был молчалив и скромен, а она знала себе цену. (3)Он был худой, высокий, чахоточного сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. (4)А она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий.(5) Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице — и все только руками разводили: за что и почему шли за него такие?

(6)И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. (7)Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. (8)И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слово сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме.

(9)Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. (10)Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. (11)И вскоре красавица сказала горничной:

(12)— Это безобразие, он весь бархат на диване изотрет. (13)Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре.

(14)И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил совершенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома жизнью, — неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день: смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам все одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна… (15)Спит он на полу между диваном и кадкой с пальмой. (16)Он сам стелет себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор в мамин сундук. (17)Там спрятано и все остальное добришко его. (И.А.Бунин*)

28 сентября 1940

Бунин Иван Алексеевич (10 октября 1870 — 8 ноября 1953) — русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Задание:

— прочитайте текст, отметьте непонятные для себя слова;

— докажите принадлежность текста к художественному стилю.

2. Повторение технологии написания сочинения-рассуждения. (презентация)

3. Этапы работы с текстом. Композиция сочинения.

Вступление. Определение проблемы.

-текст художественный, есть заголовок- ключ к пониманию проблемы, к теме текста, его идее-основной мысли, а значит, к позиции автора;

-определяем темы текста (судьба никому не нужного мальчика; несоответствие внутренней и внешней красоты человека);

-формулируем проблему в виде вопроса: а) Что такое истинная красота человека? Какого человека можно считать красивым? б) Почему ребенок не должен быть одиноким?

-формулируем проблему в форме родительного падежа: проблема истинной и ложной красоты человека.

Комментарий в сочинении. (Работаем с первой проблемой).

-определяем художественный прием, лежащий в основе повествования (контраст, антитеза);

-находим в тексте элементы противопоставления в описании красавицы и ее поступков;

-представляем характеристику героини (злая, бессердечная, жестокая и умная); можно ли с подобными чертами характера считать женщину красивой? Чем должна подкрепляться внешняя красота?

-ваше отношение к героине.

-повторяем элементы комментария (презентация).

-отбираем иллюстрации для комментария (первая-знакомство с красавицей, образ красивой молодой женщины; вторая- поступки героини, отношение к ней автора и читателя).

-смысловая связь между иллюстрациями основана на противопоставлении.

Позиция автора.

-Особенности позиции автора в художественном тексте (презентация). (Бунин убежден, что истинная красота человека — это его душевная красота: нет красоты там, где царит безнравственность.)

Собственное мнение и его обоснование.

-цитаты авторитетных источников;

-произведения литературы;

-личный опыт.

Заключение сочинения.

IV. Подведение итогов. Рефлексия.

-Как вы оценили свою работу на уроке? Какие навыки в работе с текстом вам предстоит отработать еще?

- 20.03.2020

Обновлено: 26.11.2022

- План и структура сочинения 2023

- Критерии оценивания сочинения 2023

- Как теперь надо комментировать проблему

- Примеры сочинений на МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ (на основе 2019 года — актуально в 2023!)

А здесь мы с вами рассмотрим ГОТОВЫЕ ПРИМЕРЫ СОЧИНЕНИЙ ПОД ЕГЭ в 2023 году! Больше сочинений, проверенных экспертами, вы найдете в группе ЕГЭ100баллов, где действует ежегодная рубрика 24БАЛЛА.

Погнали!

Текст для сочинений

— Я имею на этот счёт очень определённое убеждение, уверяю вас, — ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. — По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья — вот вам моё убеждение. Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:

Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потёмок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блёкнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своём образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, ещё больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

— Я спорить с вами не стану, — сказала Лида, опуская газету. — Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.

— Правда, Лида, правда, — сказала мать.

В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на неё, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: «Правда, Лида, правда».

— Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, — сказал я. — Вы не даёте ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаёте лишь новые потребности, новый повод к труду.

— Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! — сказала Лида с досадой, и по её тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.

(По А. П. Чехову)

Детальный разбор по всем критериям смотрите в PDF документе ниже!

Сочинение №0 — супер — 22 балла!!!!!

Какова роль культурного человека в жизни? Над этим вопросом размышляет А.П.Чехов

Чтобы привлечь внимание читателей к поставленной проблеме, писатель рассказывает о человеке, который считает, что любая помощь приносит только вред «не освобождает от пут, а напротив, еще больше порабощает». Слова героя позволяют понять, что поступки, совершенные во благо, иногда могут привести к печальным последствиям.

Автор приводит и абсолютно противоположный пример: Лида считает, что «нельзя сидеть сложа руки», необходимо делать все возможное ради спасения других людей. Так А.П. Чехов подчеркивает, что культурный человек должен стараться помогать другим людям, творить добро, приносить счастье.

Противопоставляя эти примеры автор показывает, что необходимо помогать нуждающимся, но так, чтобы не причинить вред другим.

Таким образом, писатель приходит к следующему выводу: главная роль культурного человека заключается в оказании помощи ближним.

Я согласна с позицией автора. Действительно, если есть возможность помочь человеку, то нужно приложить все усилия, только так жизнь станет лучше. Обратимся к произведению А.И.Куприна «Чудесный доктор», главный герой находится в бедственном положении и собирается покончить жизнь самоубийством, но неожиданно появляется незнакомец, который вселяет надежду в мужчину и помогает материально. Этот пример подтверждает, что искренняя помощь способна вернуть человеку желание жить.

Таким образом, необходимо совершать добрые поступки ради спасения ближних.

Сочинение №1 — 12 баллов

К чему может привести излишнее самопожертвование ради близких людей? Этот вопрос волнует автора текста, Антона Павловича Чехова.

Размышляя над поставленной проблемой, автор описывает мнение главного героя рассказа, который считает, что создание новых школ и больниц только

поробощает женщин, так как из-за этого они начинают только сильнее «гнуть спину».

Чехов отмечает, что девушкам, которые работают круглыми сутками, чтобы принести деньги в семью, некогда подумать о душе и вспомнить о своём образе и подобии. Голод и холод загораживают им все пути к духовной деятельности. Также автор предложенного для анализа текста описывает отношения Лиды с её матерью. Мать постоянно соглашалась со словами Лидии, ведь по словам её дочери «Самая высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним». Чехов подмечает, что в присутствии Лиды она всегда робела, боясь сказать что-нибудь неуместное, и никогда не противоречила ей, а всегда соглашалась. Таким образом, оба примера, дополняя друг друга, показывают нам, что чрезмерное самопожертвование ради близких подавляет человека не только физически, но и морально.

Искажение позиции автора. Автору близко мнение Лиды, а не героя-рассказчика. На мой взгляд, позиция Антона Павловича такова: если люди будут работать весь день на износ, то они загородят себе все пути к духовной деятельности, к единственному, ради чего стоит жить.

Я согласна с позицией автора предложенного для анализа текста. Действительно, духовная деятельность, как и физическая требует огромных сил

человека. Если люди будут работать с утра до ночи и соглашаться с каждым словом близкого им человека, лишь бы его не обидеть, то они забудут о своём подобии, потеряют желание жить.

Подводя итог всему вышесказанному, сделаю следующий вывод: самопожертвование ради близких людей – благо только в том случае, если человек

жертвует собой не в ущерб своим моральным принципам и физическому состоянию.

Забывая о своём образе и подобии из-за чрезмерного пожертвования, люди могут потерять цель жизни, что, скорее всего, приведёт к смерти.

Сочинение №2 — 14 баллов

В чем заключается главная задача культурного человека?Именно этим вопросом задается известный русский писатель в предложенном тексте.

Размышляя над данным вопросом,автор показывает нам,что культурный человек всегда стремится помочь другим.Несмотря на возможные ошибки,он все равно старается служить на грани своих возможностей.Именно это стремление помочь другим и делает из него культурного

человека.Противоположным примером является рассказчик с его очень определенным убеждением:”Народ опутан цепью великой,и вы не рубите этой цепи,а лишь прибавляете новые звенья…”.Данными словами персонаж полностью противоречит стремлениям культурного человека:он не только не хочет помогать другим,но и считает любую помощь вредом.Но это ошибочное мнение,культурный человек должен делать хоть что-нибудь,дабы помочь людям.

На данных примерах А.П.Чехов показывает читателям главную мысль:Самая высокая и святая задача культурного человека-это служить ближним.Автор считает,что главная цель жизни-это помощь людям.Несмотря на таких протестующих людей,как рассказчик,писатель видит культурное общество добрым и щедрым.С данной точкой зрения сложно не согласиться,ведь помощь ближним является благой целью,способной спасти мир.Спасая людей мы творим добро,а добро,как мы знаем из пословицы,всегда возвращается.

Подводя итог вышесказанному,хочется сказать сказать,что каждый человек должен иметь добрые мотивы.В частности это относится к помощи ближним.Помогая людям мы не только спасаем их,но и украшаем свою душу и получаем духовное развитие.

Сочинение №3 — 18 баллов

Антон Павлович Чехов принадлежит к тем неравнодушным людям, которых волнуют общечеловеческие проблемы, одной из которых является проявление сострадания к тяжелой судьбе русского народа.

Размышляя над данной проблемой, автор иллюстрирует нам диалог между рассказчиком и девушкой Лидой. Рассказчик считает, что «народ опутан цепью»: с утра до вчера люди работают изо всех сил и заботятся о своей семье. А самое худшее то, что для низшего слоя общества главной целью является выживание: «миллиарды людей живут хуже животных — только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх». Рассказчик подводит нас к мысли о том, что, находясь в постоянном страхе и думая о том, как спастись от голода и холода, люди забывают о духовных ценностях и саморазвитии. Таким образом, народ теряет ту исключительную особенность, которая отличает человека от животного. Автор показывает нам неравнодушие рассказчика к тяжелой жизни народа и его мнение о том, что строительство больницы лишь усложнит людям жизнь.

Лида же имела другую точку зрения. В отличие от рассказчика девушка думала, что «нельзя сидеть сложа руки», поэтому строительство медицинских пунктов и аптек необходимо для людей. Лида считает, что нужно делать все возможное для улучшения жизни народа, даже если это не поможем всему человечеству: «правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы правы». В этом выражается сострадание Лиды к народу.

Несмотря на то, что оба приведенных примера противопоставлены друг другу, они показывают небезразличное отношение к тяжелой жизни русского человека.

Позиция автора заключается в словах Лиды: нужно не просто искать причины сложной судьбы русского народа, а необходимо делать все возможное для облегчения жизни людей, даже если это будет совсем небольшой вклад.

Нельзя не согласится с мнением автора в том, что вклад каждого человека имеет огромный вес. Нужно быть внимательным к нелегкой жизни других, ведь «самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним».

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод. Умение помочь людям будет актуально в любое время, поэтому каждый человек должен обладать этим навыком, который по-настоящему нас украшает.

Сочинение №4 — 17 баллов

Антон Павлович Чехов, русский писатель, прозаик и драматург, рассказывает о споре Лиды и рассказчика .Так в чем же заключается главная задача культурного человека? Именно этот вопрос находится в центре внимания автора.

Размышляя над данной проблемой ,А.П. Чехов, чтобы показать, что важно делать все возможное для человечества, рассказывает о позиции Лиды:» Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки». Также автор показывает точку зрения рассказчика, который считает, что нужно освободить народ от тяжелого труда:» Вы не даёте ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаёте лишь новые потребности, новый повод к труду». Оба эти примера, противопоставленные друг другу, показывают, что оба героя стремятся улучшить жизнь своего народа.

Автор считает, что главная задача культурного человека заключается в служении ближним.

Я согласна с мнением автора. Действительно, нужно служить народу, ведь культурный человек не должен быть равнодушным к проблемам других людей.

А.П.Чехов является примером культурного человека .Он был врачом, открыл детский медицинский пункт, занимался благотворительностью, основывал школы для крестьянских детей.

В заключение хочется сказать, что культурный человек должен заботится о людях, помогать им.

Сочинение №5 — 21 балл!!!

Текст А.П.Чехова не может оставить равнодушным, так как в нем поднимается важный вопрос: в чем заключается смысл жизни? Чтобы ответить на него и прокомментировать проблему, обратимся к предложенному фрагменту.

Вовсе не случайно, размышляя над этим вопросом, автор повествует о споре двух героев о способах улучшения жизни народа. Мужчина видит проблему бедственного положения людей именно в том, что “им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своём образе и подобии”. Действительно, постоянный голод, страх и непосильный труд приводит к невозможности даже вспомнить о духовной деятельности, которая и является тем, ради чего стоит жить. Далее автор заостряет внимание на мнении девушки, которая видит смысл жизни в помощи людям. Она считает, что “святая задача культурного человека — это служить ближним”. Действительно, эта благородная цель для многих является главной составляющей частью счастливой жизни. Оба примера, дополняя друг друга, приводят к мысли о том, что смысл жизни заключается не в материальных благах, а в духовной деятельности, путь к которой каждый вправе определить сам.

Позиция автора мне ясна. Он видит смысл жизни в обогащении души посредством духовной деятельности.

С позицией автора трудно не согласиться. Думаю, лишь благородные духовные стремления способны наполнить жизнь смыслом.

В качестве аргумента для обоснования своего мнения приведу аргумент из

литературы. В романе Джека Лондона “Мартин Иден” повествуется о нелегкой судьбе простого моряка. Мартин Иден, как и большинство людей, из-за постоянного тяжелого труда даже не задумывался о смысле своего существования. Затем он увлекся писательством, что послужило толчком для его духовного развития. Мартин Иден осознал, что истинный смысл заключается в стремлении человека к чему-либо более важному и высокому, чем обывательские потребности.

Итак, для полноценной и счастливой жизни абсолютно точно недостаточно материальных благ. Наполнить ее смыслом человек может лишь с помощью деятельности, обогащающей его духовно.

Сочинение №6 — 17 баллов

Человечество всегда старалось улучшить свою жизнь. Это получалось сделать видным деятелям, учёным. Главное их преимущество, отличающее от других – определённое отношение к действительности. Какое необходимо иметь отношение к окружающей действительности, чтобы изменить её к лучшему? Над данной проблемой предлагает задуматься Антон Павлович Чехов, автор текста, предложенного мне для анализа.

Рассуждая над проблемой, А. П. Чехов иллюстрирует диалог между рассказчиком и Лидой. Они спорят о необходимости строительства медицинского пункта в Малозёмове. Мнение Лиды заключается в том, что медицинский пункт необходим, ведь он снизит количество смертей. Она считает, что «нельзя сидеть сложа руки», нужно служить близким и делать для них то, что возможно. В противовес её позиции автор ставит точку зрения рассказчика. Рассказчик убеждён, что различные учреждения, служащие народу, порабощают человека. Их создание увеличивают «число их потребностей», что ухудшает без того тяжёлую жизнь людей. Он лишь критикует действия Лиды и перечисляет социальные проблемы, но не предлагает их решений. В отличии от него Лида предпринимает попытки улучшить жизнь людей, тем самым принимая активную жизненную позицию.

Авторская позиция прослеживается в словах Лиды. Автор уверен, что только деятельное, созидательное отношение к жизни сможет её улучшить.

Я согласна с автором. Я считаю, что необходимо не только видеть негативные аспекты, но и делать то, что возможно при данных условиях. В подтверждение своих слов приведу пример из художественной литературы. Когда Маша Миронова из произведения «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина узнала об аресте Петра Гринёва, она поехала в Петербург искать помощи. Она смогла спасти мужа только потому, что не потеряла надежды и решилась на отчаянный поступок.

Отношение к окружающему миру напрямую влияет на поступки людей, которые и составляют всю жизнь. Если бы благие намерения человека не ограничивались бы словами, чаще подкреплялись действиями, мир становился бы лучше ещё быстрее.

Сочинение №7 — 8 баллов :((((

В чём смысл жизни? Именно над этой проблемой размышляет А. П.Чехов в предложенном тексте. Вовсе не случайно, размышляя над этим вопросом, автор повествует о споре двух героев о способах улучшения жизни народа. Мужчина отмечает, что бедственность русского народа возникает из-за того, что «им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своём образе и подобии». Действительно, голод, страх, непосильный труд приводит к невозможности даже подумать о духовной деятельности, которая и «отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить». Далее, чтобы глубже раскрыть проблему, автор обращает внимание читателей на слова женщины Лиды, которая считает, что смысл жизни заключается в умении помочь людям. Чехов особенно заостряет внимание на её фразе, которая является ключевой: «Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним». Действительно, именно эта цель часто является для многих составляющей счастливой жизни. Оба примера, дополняя друг друга, приводят к мысли о том, что смысл жизни заключается не в материальных благах, в умении помочь ближним. Позиция автора ясна: он согласен с женщиной Лидой и видит смысл жизни в духовном обогащении и служении родным людям. Я полностью согласна с позицией автора. Думаю, что лишь чистые, высокие стремления способны наполнить жизнь любого человека смыслом.

В качестве аргумента своей точки зрения приведу аргумент из литературы. В рассказе Шолохова «Судьба человека» автор повествует о нелёгкой судьбе Андрея Соколова, оставшегося без семьи из-за войны. Мужчина, казалось бы, переживший такое горе мог «сломаться» и поникнуть в себе. Но он, несмотря на все тяжёлые испытания, смог найти в себе силы не только жить дальше, но и приютить мальчика-сироту, который также, как и главный герой, остался без родных. Этот пример иллюстрирует то, что именно такие люди, как Андрей Соколов, нужны обществу. Главный герой понял и осознал, что истинный смысл его жизни заключается в стремлении помочь мальчику. Таким образом, Антон Павлович Чехов поднимает проблему, важную для каждого из нас. Он призывает задуматься об истинном предназначении людей. Невозможно стать счастливым только посредством материальных благ. Важно обогащаться и духовно, видеть смысл жизни в стремлении помогать людям.

Сочинение №8 — 13 баллов

Какой должна быть настоящая помощь? Именно этот вопрос является лейтмотивом в тексте великого русского прозаика А.П. Чехова.

В центре внимания автора спор между двумя героями о том, каким образом необходимо помогать крестьянству, как можно облегчить их положение и помочь преодолеть оковы невежества и беспомощности. Для подчеркивания убеждённости в необходимости деятельной помощи одной из участниц диалога, дворянки Лиды, писатель употребляет такие словосочетания, как «самая святая», «самая высокая задача». С помощью этих по-настоящему сильных эпитетов Чехов вкладывает в позицию девушки твердую убеждённость и веру в их правое дело. Цель Лиды-трудиться на благо людям, помогать обездоленным, пусть даже и малыми шажками. Рассказчик, по совместительству и собеседник девушки, считает абсолютно иначе. В его представлении всё, о чём говорит Лида-лишь полумеры, не решающие главную проблему. Он говорит о том, что крестьянам некогда подумать о душе, «душевной деятельности». Через эти высказывания автор подчеркивает его кардинально другие жизненные принципы.

На первый взгляд противопоставляя позицию девушки и мнение другого героя, Чехов сталкивает эти диаметрально противоположные взгляды на жизнь и проблему необходимости помощи ближнему. Однако автор дополняет их убеждения, потому что настоящая помощь-это и слово, и дело.

Позиция автора состоит в том, что несмотря на все различия мнений героев, их совместными усилиями всё же можно изменить очень многое. Помогать без настоящего понимания, для чего это делается-неразумно. Но лишь разглагольствовать тоже бессмысленно, так как «без дел вера мертва». Главное-не быть равнодушным.

Я полностью согласна с мнением автора. Действительно, помощь должна быть не только словом, но и делом. Мне вспоминается произведение Льва Толстого «Война и мир». Главная героиня Наташа Ростова уговорила своих родителей отдать подводы семьи раненым в момент, когда все бегут из Москвы. Она не могла не помочь несчастным. А примером того, как невероятно может воздействовать чья-то позиция на людей, являются знаменитые речи борца за права чернокожих людей Мартина Лютера Кинга. Его слова изменили отношение к неграм во всем мире, он смог зажечь сердца очень многих.

Таким образом, настоящая помощь-это сочувствие и неравнодушие.

Сочинение №9 — 8 баллов

Каков смысл жизни?

А.П. Чехов повествует, что вопрос о постановке целей, о разных взглядах людей на истинность ценностей порождает споры. Отвечая на вопрос о смысле жизни, автор представляет две разные точки зрения. Мнение рассказчика состоит в том, что женщины «с раннего утра до потёмок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блёкнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони» и дальше всё происходит по замкнутому кругу, из поколения в поколение. Тем самым А.П. Чехов показывает, что человек может не замечать всей прелести окружающего мира, он не живёт мгновением, не наслаждается им, а лишь думает о болезнях, смертях, о будущем своих детей,- о том, что не является радостью для его души, благополучием.

Также важно обратить внимание на то, как автор сопоставляет человека и животного. А.П. Чехов выделяет способность людей к духовному развитию, которую ни один зверь не имеет. Однако единственное, о чём задумывается человек,- это «голод, холод, животный страх, масса труда». Эти мысли, «точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности». У таких людей нет настоящего смысла жизни, они не живут, а лишь существуют. Так, А.П. Чехов демонстрирует читателям, что все черты, которые внешне и внутренне отличают человека от животных, могут исчезнуть, если ценности человека будут состоять лишь из природных потребностей и инстинктов.

Дополняя друг друга, эти примеры показывают, насколько важно стремиться к духовному обогащению, видеть смысл жизни не в том, как вылечиться, избежать смерти, а в себе, внутренней гармонии и счастье.

Позиция автора к проблеме очевидна: люди не изменят свои взгляды на мир, пока сами не захотят этого. Без понимания истинных ценностей в жизни человека не переубедят никакие школы, больницы, книги. А.П. Чехов говорит, что «приходя на помощь с больницами и школами», можно лишь усугубить положение, ведь даже за книги приходится платить.

Я полностью согласна с мнением автора, так как ничто не может помочь человеку обрести истинный смысл жизни, который способен успокоить душу, наполнить красками мир, кроме него самого. Важно понимать, что болезни, смерть, дети не должны заполнять весь разум, нужно думать о себе, о душевном обогащении и счастье. Только тогда человек сможет настоящий смысл жизни.

В литературе существует множество примеров, подтверждающих мою точку зрения. Так, в произведении А. Куприна «Чудесный доктор» также поднята проблема смысла жизни. Главный герой уже не думал о счастье, радости, его голова была

заполнена мыслями лишь о болезнях близких, о том, как достать деньги. Когда он поверил, что больше нет смысла пытаться что-либо сделать, он хотел покончить жизнь самоубийством, бросив свою семью на верную смерть. Этот пример доказывает, что отсутствие положительных мыслей веры в будущее, духовного спокойствия приводит к потере смысла жизни, чего нельзя допускать никогда.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что ценности человека всегда играли в жизни людей самую важную роль. Смысл жизни складывается из них, поэтому необходимо положительно мыслить, несмотря на безвыходность ситуации, не внушать себе, что жизнь- это промежуток между рождением и смертью, ведь она включает в себя множество аспектов, которые обогатят человеческую душу и сделают его счастливым.

Сочинение №10 — 17 баллов

В чём состоит долг культурного человека? На этот вопрос обращает наше внимание А.П.Чехов. Для того чтобы прокомментировать поставленную проблему обратимся к примерам-иллюстрациям из текста. Рассказчик выражает своё мнение насчёт влияния деятелей культуры на крестьян следующим образом: «Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья». По мнению повествователя, любые попытки сделать жизнь простых людей цивилизованной и достойной напрасны. Также автор отнюдь не случайно обращает наше внимание на рассуждения Лиды, которая гордо заявляет: «Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и ,…, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы правы». Девушка убеждена, что интеллигенция не должна оставлять без внимания жизнь простых людей, необходимо помогать им и направлять их на путь духовного обогащения. Итак, анализирую приведённые примеры, мы понимаем, что культурный человек должен использовать свои навыки и умения для блага менее просвещённых людей.

Позиция автора наиболее полно раскрывается в следующих словах: «Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним…

Я полностью согласна с мнением А.П. Чехова. Люди, интеллектуально превосходящие других, не должны опускать руки. Их цель — передавать свои знания и опыт окружающим для достижения всеобщего процветания. Для подтверждения моей точки зрения вспомним самый уникальный и масштабный социальный и образовательный проект в истории России. В 30-е годы прошлого века советская власть ставила в приоритет ликвидацию безграмотности населения, ведь она мешала осуществлению важных реформ и препятствовала построению светлого будущего. В деревни и посёлки направляли большое количество учителей, которые исполняли свой долг интеллектуала, помогая местным жителям учиться читать и писать, становится полноценными членами цивилизованного общества. Таким образом, А.П. Чехов убеждает нас в том, что культурный человек не должен бездействовать, ведь его долг — помощь ближнему.

Сочинение №11 — 15 баллов

В чем заключается главная задача человека? Над этим вопросом размышляет замечательный русский писатель-Антон Павлович Чехов.

В данном тексте писатель повествует о непростой судьбе женщин того времени. Всю жизнь они жили в страхе. Трудились, не покладая рук. На протяжении всей жизни бедные женщины делали все для того, чтобы обеспечить своих детей, при этом, забывая о себе. «Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать» именно о том, «что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить»- подчеркивает писатель. Главная героиня-Лида-очень хочет помочь им, но, к сожалению, не знает как это сделать. Она считает, что «самая высокая и святая задача культурного человека-это служить ближним».

Позиция автора в данном тексте такова: главной задачей человека является развитие духовной деятельности и помощь ближним.

Не могу не согласиться с мнением автора. Действительно, смысл ведь заключается только в добрых и светлых поступках. На мой взгляд, это самая важная задача человека. Каждый из нас должен стараться помогать людям, относиться к чужой беде с состраданием, а без развития духовных качеств, боюсь, это не получится. Ведь на свете столько людей, которые нуждаются в помощи. Я верю в то, что в наше время тоже есть много милосердных и неравнодушных людей. Сейчас существует много фондов, которые помогают больным людям с сбором средств на лечение. Порой бывает так, что сумму, равную нескольким миллионам, собирают буквально через несколько часов. А все это благодаря тому, что люди объединились и каждый помог как мог. Вот же в чем смысл!

В заключение хочу сказать, что самой главной задачей в жизни каждого человека должно быть совершение добрых поступков и воспитание в себе лучших духовных качеств.

Сочинение №12 — 16 баллов

Какие изменения в общественном строе повысят нравственную сущность человека? Влияние сложившихся устоев на человека является частой темой в художественных произведениях, и предложенный для анализа текст А.П. Чехова не является исключением. В данном отрывке поднимается проблема о нахождении способа прекращения духовного упадка в обществе.

Данный вопрос раскрывается в диалоге двух персонажей: рассказчика и Лиды. Первый высказывает пространное мнение о том, что всё, сделанное для повышения благосостояния человека, только усугубляет жизнь из-за увеличения за счёт этого потребностей и требования наличия для их использования денег, которые зарабатываются непосильным трудом. Этот пример показывает, что рассказчик скептически относится к увеличению такого вида возможностей. Размышляя над проблемой, автор противопоставляет данной точке зрения взгляд Лиды на эту проблему. Она считает, что сидеть сложа руки тоже нельзя и надо стремиться улучшать жизнь окружающих, а мнение рассказчика считает несостоятельным и ничтожным. Этим автор показывает другую точку зрения на данную проблему.

Позиция А.П. Чехова не является чётко выраженной в данном отрывке, поэтому можно предположить, что он разделяет оба мнения в той или иной степени.

Я считаю, что эти две точки зрения имеют место быть, особенно в дореволюционной России, но они обе не доведены до конца. Рассказчик говорит об увеличении потребности к услугам во время массового упадка благосостояния людей, о наличии на них неподъёмной цены, но не говорит как это можно побороть. Лида же, на первый взгляд, говорит как с этим справиться, но умалчивает, смогут ли потом простые люди себе это позволить.

Существование данной проблемы в России того времени подтверждает пьеса Максима Горького “На дне”, которую сначала пытались даже запретить в некоторых театрах страны. В данном произведении ярко показана жизнь простых людей и подчёркнуто, что они не могут начать жить по-другому из-за отсутствия к этому условий, которые должно было предоставить государство.

Обсуждаемая проблема также отчасти является актуальной и по сей день. По ней продолжают выходить фильмы и книги, так как наше общество не является совершенным и вряд ли таким в ближайшем будущем станет. Нам остаётся только стараться приближать его к такому состоянию, ища к этому пути и пытаясь их реализовать.

Сочинение №13 — 15 баллов

В чем заключается основная задача культурного человека? Именно над этой проблемой размышляет А.П.Чехов в предложенном для анализа тексте.

Автор обращает наше внимание на диалог, произошедший между рассказчиком и Лидой. Главный герой убеждает свою собеседницу, что «народ опутан цепью великой», «медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению». Он уверен в том, что именно из-за этого люди несчастны. Не случайно писатель пишет: «гнут спины, болеют, от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней». Люди перестали жить, сейчас они пытаются выжить, словно животные. Таким образом, главная цель для общества – спасение. Однако у его собеседницы была совсем иная мысль поэтому поводу. Лида считала, что нельзя «сидеть сложа руки», оставаться равнодушным к проблемам других людей. Женщина уверенна в том, что нужно стараться быть более отзывчивыми и великодушными и оказывать поддержку тем, кто в этом действительно нуждается. Не случайно А.П.Чехов приводит слова героини: «самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним…».

Оба эпизода, противопоставляя друг другу, помогают понять, что люди неравнодушны к тяжелой жизни человека.

Точка зрения автора выражена довольно ясно. Прочитав данный текст, читатель может понять, что А.П.Чехов придерживается к точке зрения Лиды. Он считает, что главной задачей любого человека является помощь другим людям.

Я полностью согласна с позицией автора, так как думаю, что культурный человек не может быть равнодушным к проблемам другого.

В заключение мне бы хотелось сказать, что, помогая друг другу, мы сможем обрести смысл жизни, по-настоящему «почувствовать себя живыми».

Смотреть в PDF:

Или прямо сейчас: cкачать в pdf файле.

Бонус — видео об изменениях в 2023 году в сочинении по русскому

Тип урока: развитие речи.

Вид урока: урок-практикум.

Цель урока: актуализация и систематизация знаний, полученных ранее по данной теме.

Цель деятельности учителя: обучение комплексному анализу текста художественного стиля, привитие навыков написания сочинения-рассуждения по тексту данного типа речи.

Цель деятельности учащихся: научиться отбирать материал для написания сочинения, отрабатывать навык поэтапной работы над композицией сочинения-рассуждения.

Задачи

Предметные:

- повторить структуру сочинения-рассуждения, используя кейсы;

- создать условия для закрепления знаний по выполнению элементов анализа текста и написанию сочинения-рассуждения по предложенному тексту.

Метапредметные:

- создать условия для развития умения анализировать текст,

- концентрировать внимания на речевом оформлении сочинения,

- установка на принцип пошагового анализа текста,

- отработка методики работы с текстом, создание высказываний на основе текста.

- содействовать формированию умений и навыков работы с текстом в творческих исследовательских группах; осуществлять учебное сотрудничество в процессе поиска материала.

- развивать аналитическое мышление.

- развивать монологическую и диалогическую речь.

Личностные:

- создать атмосферу, способствующую воспитанию личности в условиях социального партнерства (ученик — ученик, ученик — учитель, ученик — коллектив), а также интереса участников к обсуждению вопросов.

- развивать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД: культуру речи обучающихся, аналитическое мышление, орфографическую и пунктуационную зоркость, способность к самоанализу.

Оборудование:

- текст Захара Прилепина, раздаточный материал (кейсы);

- компьютер, мультимедийный проектор, экран;

- презентация к уроку.

Планируемые результаты урока:

- обучающиеся закрепляют умение написания сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ;

- совершенствуют навыки в определении проблемы, оформлении комментария;

- формируют комплекс речевых умении.

Ход урока

I. Организационный момент. Приветствие, подготовка к уроку

Мотивационный момент

Цель: создание условий для осознанного вхождения учащихся в пространство деятельности на уроке.

Мотивирующий приём: вступительное слово учителя.

— Вы уже поняли, что сочинение является, пожалуй, самой сложной частью ЕГЭ по русскому языку. Но и самой дорогой! За него можно получить заветные 24 балла!!

А значит, какую цель вы должны поставить перед собою?

II. Определение темы, цели и задач урока

— Работать мы будем с текстом Захара Прилепина. Просмотрев раздаточный материал, вы можете определить тему урока.

Тема урока: Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту.

— Какова будет цель урока?

Цель: подготовка к сочинению-рассуждению по заданному тексту.

— Таким образом, мы готовимся к главному экзамену — ЕГЭ.

— Определите задачи, которые стоят перед нами.

Задачи:

- формулировать основную проблему текста и комментировать ее;

- правильно писать комментарий, используя примеры-иллюстрации из текста и устанавливая смысловую связь между примерами;

- определять позицию автора и отражать ее в сочинении;

- излагать собственное мнение по проблеме с обоснованием.

II. Актуализация знаний. Работа с презентацией к уроку

Повторяется план сочинения и теоретические знания.

(презентация до 25 слайда)

III. Работа по теме урока. Работа с текстом Захара Прилепина

1. Знакомство с текстом

Внимательно прочитайте текст

1)Тогда у нас ещё был только один ребёнок — старший сын. (2)Мы были замечательно бедны. (3)Питались жареной капустой и гречкой. (4)Новогодние подарки ребёнку начинали покупать за полгода, не позже, так как точно знали, что накануне Нового года денег на все заказанные им у Деда Мороза сюрпризы точно не хватит. (5)Так вот и жили, приобретая один подарок в месяц: на него иногда уходила треть моей нехитрой зарплаты. (6)Старший очень долго верил в Деда Мороза, чуть ли не до восьми лет. (7)По крайней мере, я точно помню, что в первом классе он реагировал на одноклассников, которые кричали, что никакого Деда Мороза нет, как на глупцов. (8)Каждый год он составлял списки: что он желает заполучить к празднику. (9)Мы по списку всё исполняли, иногда добавляя что-либо от себя. (10)И вот, помню, случился очередной Новый год. (11)Мы с женою глубоко за полночь выложили огромный мешок подарков под ёлку. (12)Легли спать в предвкушении — нет же большей радости, как увидеть счастье своего ребёнка. (13)Утром, часов в 9, смотрим — он выползает из своей комнатки. (14)Вид сосредоточенный, лоб нахмурен: может, Дед Мороз забыл зайти. (15)Заприметил мешок, уселся рядом с ним и давай выкладывать всё. (16)Там был аэроплан на верёвочке. (17)Там был пароход на подставочке. (18)Солдаты трёх армий в ужасающей врага амуниции. (19)Книга с роскошными картинками. (20)Щит и меч. (21)Первый, ещё игрушечный мобильник. (22)Когда он всё это выгрузил, нам с кровати стало не видно нашего ребёнка. (23)Мы даже дыхание затаили в ожидании его реакции. (24)И тут раздался оглушительный плач! (25)Сын рыдал безутешно. (26)Жена вскочила с кровати: что, мол, что такое, мой ангел? (27)Вы знаете, я врать не буду — я не помню точно, чего именно ему не хватило в числе подарков. (28)Но, поверьте, это была сущая ерунда. (29)Допустим, он хотел чёрный танк, а мы купили ему зелёный броневик. (30)Что-то вроде того. (31)Но обида и некоторый даже ужас были огромны. — (32)Он забыл танк! — рыдал ребёнок. — (33)Он забыл! (34)Он забыл! (35)Сидит, понимаете, этот наш маленький гномик под горой игрушек, купленных на последние деньги родителями, отказывающими себе во всём, невидимый за ними, — и рыдает. (36)Реакция наша была совершенно нормальная. (37)Мы захохотали. (38)Ну, правда, это было очень смешно. (39)Он от обиды зарыдал ещё больше — мы кое-как его утешили, пообещав написать Деду Морозу срочную телеграмму, пока он не уехал к себе в Лапландию… (40)Я до сих пор уверен, что мы себя вели правильно. (41)Может, у кого-то поведение моего ребёнка вызовет желание воскликнуть: «(42)Набаловок! (43)Кого вы воспитываете! (44)Он вам ещё покажет!» (45)Как хотите, я не спорю. (46)Я ж знаю, что он не набаловок. (47)Он отреагировал как ребёнок, которому ещё неведомы несчастье и обман. (48)Этого всего ему вдосталь достанется потом. (49)Уже достаётся. (50)Но дитя, у которого было по-настоящему счастливое детство, когда сбывалось всё, что должно сбыться, всю жизнь обладает огромным иммунитетом. (51)Я в этом убеждён. (52)Мой отец говорил мне эту любимую мою фразу: «(53)Как скажешь — так и будет». (54)Я всё жду, кто мне ещё в жизни может такие слова сказать. (55)Больше никто не говорит. (56)Так как никто не может мне повторить эти слова, я сам часто их говорю своим близким. (57)Мой старший подрос, и теперь у нас детей уже четверо. (58)Старший свято блюдёт тайну Деда Мороза. (59)Дед Мороз есть, факт. (60)Каждый год наши младшие пишут ему свои письма. (61)Старший самым внимательным образом отслеживает, чтобы броневик был зелёный, чтобы вместо мушкетёров в мешок не попали пираты, чтобы вместо Гарри Поттера не была куплена Таня Гроттер (или наоборот) и чтобы воздушные шарики были правильной воздушно-шариковой формы. (62)Насколько я вижу (а я вижу), опыт детства научил моего старшего сына не безответственности и наглости, а желанию самолично доводить чудеса до конца для тех, кто ждёт этих чудес и верит в них.

(Захар Прилепин)

Задание: докажите принадлежность текста к художественному стилю.

2. Этапы работы с текстом

1) Вступление. Определение проблемы.

- Что такое проблема? Чем она отличается от темы?

- Сколько проблем можно найти в предложенном тексте?

- Со всеми ли найденными проблемами нужно работать?

Формулируем проблему в виде вопроса:

формулировка в виде вопроса (проблема и есть вопрос, требующий решения) даёт больше возможностей для случаев, когда кратко сформулировать проблему текста невозможно.

Сформулируйте проблему текста.

а) Что значит счастливое детство? Как оно сказывается на дальнейшей судьбе человека?

б) Как влияют детские впечатления и опыт на дальнейшую жизнь человека?

в) Действительно ли роль родителей в воспитании детей настолько велика? Как своей любовью не навредить ребенку?

г) Нужно ли поддерживать веру ребёнка в чудеса?

Формулируем проблему в форме родительного падежа:

В своём тексте автор ставит проблему воспитания.

2) Комментарий в сочинении.

— Если проблема — это вопрос, что такое комментарий? (Это то, как проблема живет в тексте, конкретные примеры)

— Как строится комментарий?

— Что делает автор, чтобы обратить внимание на вопрос, который его волнует? Как автор заостряет внимание читателя на этой проблеме?

Обратите внимание на таблицу-клише, которой вы можете воспользоваться для составления комментария.

Как озаглавить колонки?

- примеры-иллюстрации

- пояснения к примерам

— Клише и штампы — это не одно и то же. Штампы обезличивают речь. Использование клише — важная часть подготовки: написанные по одинаковым клише сочинения могут быть очень разными и очень хорошими. Клише дают возможность соответствовать всем требованиям.

Можете воспользоваться кейсами, в которых пошагово расписаны все этапы работы над сочинением. Кейс 2.

Найдите в тексте два примера, которые проиллюстрируют найденную проблему. Поясните их. Установите между ними смысловую связь.

Работа в группах по вариантам.

- 1 группа работает по проблеме: Что значит счастливое детство? Как оно сказывается на дальнейшей судьбе человека?

- 2 группа работает по проблеме: Как влияют детские впечатления и опыт на дальнейшую жизнь человека?

- 3 группа работает по проблеме: Действительно ли роль родителей в воспитании детей настолько велика? Как своей любовью не навредить ребенку?

- 4 группа работает по проблеме: Нужно ли поддерживать веру ребёнка в чудеса?

(Каждая группа работает со своей проблемой. Распределение обязанностей, совместное обсуждение)

3) Определение позиции автора. Кейс 3.

Что значит сформулировать позицию автора?

Позиция автора — это итог размышлений, вывод, к которому приходит автор текста. Мы знаем, что проблема текста — это вопрос, то позиция автора — это ответ на вопрос, поставленный в тексте, то, в чём автор видит решение проблемы.

Таким образом, проблема и позиция автора теснейшим образом связаны: проблема и позиция автора должны соотноситься как вопросно-ответное единство. Если этого не происходит логика изложения мысли в сочинении нарушена.

Определите позицию автора.

— Где дается ответ на вопрос проблемы? (В авторской позиции)

— Что такое позиция автора? (тот ответ, который автор дает на поставленный им проблемный вопрос, что думает обо всем этом автор)

— Какой нравственный итог он подводит своим размышлениям?

— Особенности позиции автора в художественном тексте (презентация).

4) Собственное мнение и его обоснование.

— Каково ваше отношение к позиции автора? Согласны или не согласны вы с его точкой зрения? Не забудьте, что ваши высказывания должны быть корректны и доказательны. Кейс 4

— Что такое обоснование своей позиции? Кейс 5

(Обосновать свою позицию — это значит пояснить, почему вы так считаете.)

— Что можно использовать в качестве обоснования своей позиции?

- цитаты авторитетных источников;

- произведения литературы;

- личный опыт.

5) Работа над заключением сочинения. Вывод. Кейс 6.

Заключение должно подвести итог рассуждениям пишущего по поводу проблемы.

Перечитайте проблемный вопрос и запишите вывод, который должен соответствовать проблеме. (2-3 предложения)

IV. Зачитывание и обсуждение полученных текстов сочинения

(Презентация. Один из полученных текстов сочинения: слайды 27-32)

V. Подведение итогов. Рефлексия

— Как вы оценили свою работу на уроке?

— Какие навыки в работе с текстом вам предстоит отработать еще?

VI. Домашнее задание

Самостоятельно написать сочинение-рассуждение по тексту В.В.Корчагина «Утро следующего дня…» (Про шоколад) или по тексту по В.А.Солоухина «Каждый день перепрыскивали дожди…» (Про выхухоль)

Памятка для анализа смысловой связи между примерами — иллюстрациями

Конструктор сочинения (задание 27 ЕГЭ по русскому языку)

Кейсы для учащихся

Как написать сочинение о природе?

Чтобы правильно составить описание золотой осени, необходимо сначала подготовить план. План может состоять из любого количества частей — все зависит от фантазии и необходимого объема сочинения. Примерный «скелет» любого описания времени года может выглядеть так:

1. Изменения в природе с приходом осени.

2. Какие преимущества есть у осени?

3. Что мы видим за окном?

4. Мое отношение ко времени года.

Опираясь на данные пункты, можно написать хорошую работу, которая не будет напоминать «масло масляное», а такая опасность всегда есть, когда пишешь сочинение.

Изменения в природе с приходом осени

Наступила золотая осень. Небо стало более тусклым, в воздухе появился свежий запах. Хотя он еще теплый, но уже не такой, как летом. Все говорит о том, что природа, спустя пару месяцев, погрузится в безмятежный зимний сон. Ночи становятся длиннее, а дни короче. Все чаще и чаще в небе видны стаи перелетных птиц, которые направляются в теплые края. Все, что происходит, навевает некоторую грусть, ведь тихое «умирание» природы почему-то всегда напоминает о том, что человеческая жизнь тоже конечна.

Художественное описание зимы

Пришла зимушка-зима. Ударил морозец. Замёрзла река, покрывшись толстым слоем льда. Выпал пушистый снежок. В лучах полуденного солнца он сверкает и слепит глаза. Повсюду, куда ни глянь, белым-бело. Это мягкое снежное покрывало заботливо постелила зима. И не видно ему ни конца, ни края. Оно блестит и искрится, словно усыпано множеством мельчайших драгоценных камешков. Красота кругом неописуемая! Глаз не оторвать, всё смотришь и радуешься. Вот уж, поистине, зима — сказочное время года.

Ветви деревьев, похожие на лапы великанов, поникли под тяжестью снежного покрова. Кустики присыпаны полностью, превратившись в сугробы. Их очертания напоминают причудливых фантастических существ. Дивное творение природы! Ничто не может сравниться с великолепием зимнего снежного пейзажа! Морозный воздух пахнет свежестью и необычайно бодрит.

Спасибо, что пришла, зимушка-зима! Ты околдовала мир и превратила его в сказку!

В чем преимущества времени года?