Родиону Щедрину, родившемуся 16 декабря 1932 г., кажется, было предначертано стать композитором: в этот же день в 1770 г. появился на свет знаменитый венский классик Людвиг Ван Бетховен, о котором Щедрин сказал: «Становясь старше, я все больше поражаюсь, как смертный человек, да еще и глухой, мог создать «Девятую симфонию»»?..

В этом году Родиону Константиновичу исполнилось 75 лет.

С 1950 по 1955 гг. Щедрин учился в Московской консерватории сразу на двух факультетах: фортепианном (класс Я. В. Флиэра) и теоретико-композиторском (класс Ю. А. Шапорина). С 1964 по 1969 гг. Щедрин преподавал композицию в Московской консерватории, а с 1973 по 1993 гг. — возглавлял Союз композиторов.

Вклад Щедрина в развитие музыкального театра в ХХ веке неоценим. Хочется отметить, что почти все оперы и балеты композитор написал, основываясь на сюжетах русской литературы. Среди его сочинений — балеты «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой», оперы «Мертвые души», «Лолита» и др. Все балеты композитор создал для своей супруги — балерины Майи Плисецкой. Исключение составляет только первый балет Щедрина — «Конек-горбунок», который был сочинен до женитьбы с Майей Михайловной. Но она танцевала и в этом балете и стала первой исполнительницей партии Царь-девицы. А вот знаменитая «Кармен-сюита», созданная на основе музыкального материала оперы Бизе, была написана не для Плисецкой (вопреки расхожему мнению), а для примы кубинского балета Алисии Алонсо. Хотя именно постановка с участием Майи Михайловны стала классической. «Меня считают большим любителем балета, — говорит Щедрин, — но это не так. До сих пор балетоманом я себя назвать не могу. Я — Майяман…»

Композитор создал «Поэторию» — сочинение для чтеца, женского голоса, хора и оркестра — на стихи Андрея Вознесенского. При ее исполнении стихи читал сам поэт, а Людмила Зыкина исполняла ведущую вокальную партию в одной из частей сочинения — «Матери Владимирской». Сам композитор уверяет, что голос легендарной певицы потребовался ему как уникальный музыкальный инструмент, не имеющий аналогов.

Несмотря на свою «авангардность» Родион Щедрин так отзывается о новейших технологиях, применяющихся в современном композиторском творчестве: «Компьютер облегчает работу композиторов, занимающихся прикладными жанрами. Но я всегда с первых же звуков слышу, если музыка записана на компьютере: наше ухо и наш мозг устроены гораздо более умно, чем самый совершенный компьютер. Поэтому можно восторгаться техническими достижениями, но компьютерами никогда не будут пользоваться те, кто всерьез занимается современной классической музыкой».

Вслед за Бахом и Шостаковичем Щедрин создал свой цикл прелюдий и фуг для фортепиано. Сейчас его прелюдии и фуги исполняются не только в рамках концертов, но входят в программы международных конкурсов, а также — в экзаменационные программы музыкальных учебных заведений. Щедрин трактует фортепиано как ударный инструмент, поэтому его сочинения носят жесткий конструктивный характер. Эта тенденция развилась и закрепилась в пяти концертах для фортепиано с оркестром. Надо добавить, что нередко Щедрин выступал как пианист с исполнением собственных произведений.

Среди наград знаменитого композитора Государственная и Ленинская премия Советского Союза, Государственная премия России, Премия имени Шостаковича, Crystal Award Всемирного экономического форума и Орден «За заслуги перед отечеством» третьей степени. Родион Щедрин — член-корреспондент Баварской академии изящных искусств, почетный член общества Ференца Листа, народный артист Советского Союза, почетный член Международного музыкального совета, член Берлинской академии искусств, почетный профессор Московской консерватории и др. С 1991 года Родион Константинович живет в Мюнхене, но при этом сохраняет российское гражданство.

Чуть приподнимая завесу свой творческой лаборатории, Щедрин поясняет: «Я слышал от творческих людей, что, когда им приходит ночью хорошая мысль, они вскакивают и записывают ее. У меня все по-другому. Если идея хорошая, то утром я ее сразу вспомню, если же она того не стоит, то сама стирается из памяти. Я надеюсь на свое внутреннее «сито»».

Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств им. М.А. Балакирева г.

Ярославль»

Методическая статья

преподавателя музыкального отделения по классу

«Фортепиано»

Вдовенко Ю.Д.

на тему:

«Полифония в творчестве Р. Щедрина на примере цикла «24

Прелюдии и Фуги»».

Ярославль – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение. Щедрин

– Талантливый пианист, композитор. Многогранность его творчества, одной из

интереснейших областей которого является фортепианная музыка.

2. Роль

полифонических форм и приёмов изложения материала в фортепианной музыке

Щедрина.

3. Ведущее принципы

стиля композитора, основные черты его трактовки полифонических форм.

4. Цикл Прелюдий и

Фуг, как ярчайшее выражения полифонического стиля Щедрина. Гармонический язык,

образность, глубина содержания сборника.

5. Тематическое

многообразие в прелюдиях и фугах.

6. Трактовка

прелюдий в роли введения к фуге.

7. Заключение.

Щедрин —

талантливый пианист; одной из интереснейших областей его творчества

является фортепианная музыка. Он был первым отличным интерпретатором многих

своих фортепианных произведений. Не случайно среди многих инструментов,

утвердившихся в практике музицирования, особенное внимание Щедрина привлекло

именно фортепиано. И не только

потому, что он сам — превосходный пианист, в совершенстве владеющий техникой универсального инструмента. Фортепиано в наибольшей степени отвечает

симфоничности мышления композитора,

— наряду с оркестром лишь оно способно вполне выразить остроту контрастов

емких, «многомерных» образов, создаваемых сложным переплетением самостоятельных голосов. Фортепиано привлекло внимание Щедрина прежде всего, как инструмент

полифонический. Потому-то так велика

среди сочинений московского мастера,

предназначенных для фортепиано, роль полифонических пьес, объединенных в весьма пространные циклы, освященные традицией.

Его фортепианные концерты

отличаются динамической энергией, неисчерпаемым остроумием, смелостью и

дерзостью замысла, фантазией в выборе средств

выражения. Многообразны в жанровом

отношении его фортепианные пьесы, написанные в период с 1954 по 1961 г.

Им присущи театральная выпуклость, картинность

образов, яркая национальная характерность, особенно в пьесах, связанных по тематике с фольклорным

материалом («Поэма», «Тройка», три

пьесы из балета «Конек Горбунок» — «Старшие

братья и Иван», «Девичий хоровод», «Я играю на балалайке»). В пьесах «Скерцино», «Юмореска» воплощены

скерцозные, порой саркастические

образы. Две последние пьесы сборника написаны

в полифонической форме. Это — двухголосная инвенция и «Basso ostinato», с его кипучей, неукротимой

динамикой. Произведением, обобщающим индивидуальные особенности фортепианного

стиля композитора, явился сборник «24 прелюдии и фуги».

Замысел

подобного полифонического цикла не является случайным в творчестве

Щедрина. Во многих своих сочинениях он часто обращается к полифоническим

формам и приемам. Композитор часто использует различные

полифонические жанры. Чрезвычайный

интерес представляет фугато из его «Камерной сюиты», тематический материал которой взят из музыки, к кинофильму «А если это любовь?». Изобретательно

композитор использует полифонию в юмористических целях: фуга скучающих трактористов из оперы «Не только любовь» или же

забавные фуги из кантаты

«Бюрократиада», где музыка ярко, зло рисует «блюстителей» инструкций.

Оригинальна соната для женского голоса — «Сольфеджии»,

название и жанр которой заимствованы из классической музыки прошлого. Третья часть сонаты — фуга — сделана с отменным мастерством и изобретательностью.

Достаточно велика роль полифонии и в

первой части.

Нередко встречается жанр инвенции

и полифонических вариаций (вторая часть

фортепианной сонаты, медленная часть Первого фортепианного концерта, фортепианная пьеса «Basso ostinato». «Хорошо темперированный

клавир» Баха стал своеобразной вершиной, увенчавшей величественное здание готической

полифонии — последним великим творением,

аккумулировавшим в себе завоевания долгого и трудного пути европейской музыки сквозь бурную эпоху Ренессанса.

Цикл Баха вместе с тем не был просто завершением — он открывал музыке новые пути, далеко опережая не только свое время, но и

тот гармонически-уравновешенный стиль

классицизма, который шел на смену многовекового господства полифонии. Сама идея темперации, осознанная Бахом как

полное равноправие всех тональностей, таила в себе далеко идущие последствия. От равноправия тональностей к

равноправию всех двенадцати тонов, заключенных в пределах октавы — к такому

следствию европейская музыка пришла

спустя два столетия.

Само название

Прелюдии и фуги вызывает в нашем воображении ассоциации с

монументальным сооружением, воздвигнутым, быть может, самым великим из

всех творцов музыки. Неудивительно, что цикл Щедрина несет в себе

отсвет традиции европейской полифонической музыки, истоки которой теряются в

глубине столетий.

Любовь

композитора к полифонии связана с его огромным интересом к творчеству Баха, к

искусству композиторов-полифонистов XVI века. Интересно, что на вопрос: «Если

бы Вы попали на необитаемый остров и могли бы взять с собой только одну

партитуру, какую бы Вы взяли»? — Родион Щедрин ответил: «Искусство фуги»

Баха…». Поэтому не

случайно Щедрин, подобно Хиндемиту и Шостаковичу,

возрождает к новой жизни старинный баховский жанр, цикл прелюдий и

фуг во всех тональностях. На смену полифонии

пришел гомофонно-гармонический склад, что

сразу привело к перевороту в сфере мышления в звуках. Казалось бы, полифония была прочно и надолго устранена с

ведущих позиций, оставшись достоянием безвозвратно ушедшей эпохи, которая

воспринималась седой древностью. Неудивительно, что молодым и динамичным творцам, утверждавшим принципы гомофонии, и их

восторженным почитателям музыка

Баха, далеко их опередившего, казалась тяжеловесной, устаревшей. Вскоре стало ясно, что эпоха полифонии не прошла

бесследно. Дух контрапункта стал проникать в музыкальные творения

где, идеал чистой гомофонии так и не

был достигнут никогда. И может быть

нигде это не сказалось так явственно, как в музыке Моцарта, пронизанной духом

полифонии. Полифония была оттеснена на второстепенные позиции, но не устранена совсем. И это открыло возможность ее нового возрождения.

Идея

контрапункта постепенно все сильнее и явственнее овладевала сознанием

выдающихся творцов. Шуман, Вагнер, Брамс, Малер, Регер, Хиндемит и творцы

новой венской школы — вот важнейшие вехи этого неумолимого процесса.

Музыкальная ткань все более насыщалась мелодически развитыми голосами, они все более

обретали самостоятельность, преодолевая синхронную расчлененность ткани.

Естественным итогом этого процесса

и стало возрождение полифонических форм.

Наступил момент, когда созрела почва для создания нового полифонического

цикла, охватывающего в роли опорных тонов

каждой пьесы все звуки хроматического ряда. На Западе, таким циклом стал «Lucius tonalis» Хиндемита,

который словно вобрал в себя весь путь, утвердивший новое отношение к

тональности, эмансипацию

диссонанса; одним словом, он стал проявлением нового мышления в звуках, приведшего к опоре на принципы

полифонии и возродившего на новой

основе ее композиционные закономерности. Вторжение полифонии в гомофонные формы не стало привилегией только

немецкой музыки. Это был общеевропейский процесс, однако в различных национальных культурах он

принимал своеобразную форму. Проявился

он и в русской музыке. Велика роль

полифонии в музыке основоположника русской музыкальной классики Глинки. Уже в его партитурах

открылись необычные формы выражения

полифонического начала. Завоевания, общеевропейской культуры преломлялись в его стиле на основе русского народного песнетворчества с присущим

ему подголосочным складом. Традиция нашла блестящее продолжение в творчестве Д.

Шостаковича. Не случайно, что именно

Шостакович первый перенес на русскую почву монументальный цикл

полифонических пьес, движущихся по

тональностям темперированного строя. Ибо его двадцать четыре прелюдии и

фуги не только дань уважения великому Баху,

но и творение композитора наших дней, впитавшего интонации песен своего народа.

Вместе с тем

цикл Шостаковича стал выражением характерной тенденции развития

полифонического стиля в музыке XX в., которая сказалась в прямом,

непосредственном обращении к опыту Баха «через голову» всего пути

движения европейской музыки, приведшего к современным стилям. Прелюдии и

фуги Щедрина до предела насыщены всевозможными хитросплетениями полифонии, и

в этом

плане они могут дать богатую пищу для всех, кто желает проникнуть в

«тайную тайных» полифонической техники. В первую очередь — это новое отношение

к музыкальному времени. Каждая доступная измерению временная единица насыщается

до предела музыкальными «событиями». Такое отношение к музыкальному времени

сказалось в трактовке исходной пьесы двухчастного цикла — прелюдии. Подавляющее

большинство прелюдий Щедрина кажутся предельно лаконичными — это, порой, почти

афоризмы. В качестве примера может служить пятая прелюдия.

В цикле

Щедрина встречаются и прелюдии, не содержащие заметных контрастов, где

выдержан единый принцип изложения. Такова прелюдия fis—moll:

|

Прелюдия

использует разнообразные приемы контрапункта вплоть до ее построения по

принципам полифонических форм. Форма пассакалии использована в 10-й

прелюдии cis—moll.

В прелюдиях

используются свободно трактованные приемы полифонического изложения. При этом

они подчеркнуто нестабильны, переходят друг в друга иной раз на

протяжении весьма сжатого отрезка музыкального времени. показательна 1-я

прелюдия, открывающая цикл.

Этот сборник

является большим достижением в области полифонического

мастерства. Здесь в полной мере проявилась основная черта творчества

Щедрина — стремление к новому, свежему, оригинальному. Композитор усложняет

гармонический язык за счет необычных комбинаций, новых выразительных сочетаний,

обогащает полифонию

новыми приемами, с большой свободой применяет

сложные контрапункты, не свойственные классической полифонии, связанной многочисленными

ограничениями. Композитор

отказывается от них, не боясь остроты звучания, жестких гармонических сочетаний, наложения одной гармонии

на другую.

Прелюдии и

фуги Щедрина не являются лишь средоточием сложных

полифонических приемов. Их нельзя рассматривать только как формальные

искания. Музыка непосредственно обращается к нашему

чувству, интеллекту, воздействует на воображение. Сборник представляет

интерес не только с точки зрения технической, но и с

эстетико-стилистической. Яркий тематизм, эмоциональная выразительность музыки, богатство образов,

глубина содержания — все это придает циклу

большую художественную ценность.

В сборнике

Щедрина прелюдии и фуги расположены в тональностях по квинтовому

кругу с параллельными минорными тональностями. Первый том

охватывает диезные тональности, второй том – бемольности, хотя само понятие «тональность»

здесь несколько отличается от традиционного. В цикле Щедрина

параллельность тональностей сохранена, и в этом он следует Прелюдиям

и фугам Шостаковича. Но если у Шостаковича ладовое наклонение

темы, равно как и вырастающей из нее пьесы не оставляет сомнений

в виду ясной опоры на диатонику, то хроматическая природа

мышления Щедрина создает существенные трудности при попытке определить

не только лад, но и уловить его ведущие тональные опоры. Многие прелюдии и фуги основаны на звукорядах,

усложнённых за счет

использования различных хроматических ступеней (вплоть до двенадцати тонов). Тональность перестает играть организующую роль не

только в горизонтальном измерении.

Размытая до предела, она перестает контролировать

и структуры вертикали. Но она не исчезает совсем. Вступление темы, обозначенное ее исходным оборотом,

на какой-то момент создает тональный

ориентир, намечает для слуха высотную опору.

Проявление даже не столько тональности, сколько тонального ощущения в ключевых точках формы (а именно таковыми

и становятся все начала проведений

темы) сообщает композиции логику тонального движения.

Прелюдии и

фуги — это «галерея» контрастных пьес, раскрывающих самые различные образы. Но, говоря

об образном содержании пьес, нельзя не

сказать о тематизме—носителе образности.

Композитор, проявив большую изобретательность, добился в прелюдиях и фугах тематического многообразия.

Именно в тематизме, прежде всего,

сказалось новаторское, экспериментальное

начало: необычно строение тем, своеобразно и самобытно их звучание.

Принцип рельефного

интонационного контраста еще ярче и нагляднее проявляется в

двойных и тройных фугах, входящих в состав цикла. Так в тройной

фуге c—moll контраст

тем, в основном, подчеркивается средствами ритма:

|

Темы фуг

Щедрина столь сложны, что для композитора более важным становится донести

исходную мысль до слушателя, помочь ему осознать всю ее

сложность. Поэтому движение материала в его фугах не столько вносит в

первоначально продекларированную, легко схватываемую мысль новое

содержание, сколько утверждает ее многократным показом, раскрывая заложенные в

ней структурные связи, которые едва ли возможно уловить при первом проведении. B цикле Щедрина

параллельность тональностей сохранена, и в этом он следует Прелюдиям и

фугам Шостаковича. Но если у Шостаковича ладовое наклонение темы, равно как и

вырастающей из нее пьесы не оставляет сомнений ввиду ясной опоры на

диатонику, то хроматическая природа мышления Щедрина создает существенные

трудности при попытке определить не только лад, но и уловить его ведущие тональные

опоры. Используются и другие приемы обращения с темой, освященные

традицией. В них есть, к примеру, тональные ответы с классической заменой

доминантового тона. Оригинально этот принцип применен в фуге fis—moll. Широко

применяются Щедриным и всевозможные ритмические преобразования,

восходящие к традиционным проведениям в увеличении и уменьшении. Прием

увеличения темы композитор использует в экспозиции фуги Es—dur.

Тема

насыщается «интонационными событиями особенно сильной степени. Темы его фуг, как правило,

достаточно протяженны, порой изощренны по

звуковысотному рисунку, по ритмическим

контрастам. Их структура интонационно сложна, даже если тема афористична и вполне однородна по-материалу:

|

Тема фуги h—moll

складывается из четырех интонационно-родственных однотактов.

Ритмически они совершенно одинаковы, мелодический рисунок везде сохраняет вид волнообразной

кривой. Различие заключено в изменениях

интервального состава мотивов при их вариантном повторении, но главное, в изменении степени их ладового напряжения. Ещё ярче насыщенность «интонационными событиями»

сказывается в темах, заключающих яркие

контрасты мотивного состава. Среди таких

тем встречаются также построенные по вполне традиционному принципу ядра и развертывания:

|

Типичны

для цикла Щедрина протяженные темы, насыщенные сложными

интонационными преобразованиями:

|

Лаконизм, сжатость изложения в еще

большей степени присущи прелюдиям. Они

творчески интересны, содержательны, оригинальны, разнообразны по настроению. Здесь и насмешливо-скерцозная (прелюдия до мажор), и жанрово-танцевальная

(прелюдия соль мажор), и

своеобразный хорал, с современно звучащими гармониями (си минор). Встречаются прелюдии моторного характера (близкие баховским), основанные на

непрерывном потоке шестнадцатых на

фоне равномерного движения баса (ля мажор). Интересна и необычна по звучанию

прелюдия ми минор.

В цикле

Щедрина проявилось явственное стремление придать прелюдии облик вступительной

пьесы, где готовится тематизм следующей части малого цикла. Отметим, что сама

по себе трактовка прелюдии в доли введения к фуге, когда ее исходная тема

вступает как закономерный итог процесса, к ней подводящего, — сама по себе,

конечно, не изобретена Щедриным. Но только в его сочинении она стала ведущим принципом

построения двухчастного цикла. Краткость, лаконизм прелюдий, их

интонационные связи с фугами и нередко образное родство

свидетельствуют о том, что в цикле прелюдия-фуга прелюдия выполняет роль

вступления, подготавливающего эмоциональный строй фуги. Важно, что во многих

прелюдиях появляются и тематические предвестники фуги. Таким образом, автор,

следуя классическим традициям, возвращает прелюдии ее первоначальную функцию

вступления, в отличие

от Шостаковича, в сборнике которого многие прелюдии очень развиты и самостоятельны.

Музыка Щедрина

обладает четкой, логичной драматургией, она заставляет себя слушать, она

властно ведет воспринимающее сознание, покорно следующее всем поворотам

композиторской мысли. Она пробуждает стремление осмыслить услышанное. Заслуга

Щедрина как композитора проявилась в том, что он не замкнул себя в жестко

очерченные рамки облюбованной им манеры, строго отобранного конгломерата

приемов, а попытался найти пути к синтезу той многосоставной

звуковой реальности, которая определяет музыкальное сознание человека

наших дней. В этом и сказалась его позиция русского художника, его

тесная связь с традицией родной страны и в то же время жадная восприимчивость

ко всему тому, что заключено в опыте мировой культуры. Творчество

Родиона Щедрина представляет русскую музыку нашего времени в ее исторической

преемственности, равно как и в устремленности к новым берегам.

Прелюдии и фуги — произведение во многом экспериментальное. Щедрин

ищет новые возможности фортепианной выразительности, употребляет необычные

приемы пианизма. Он расширяет звуковой спектр и раздвигает пределы

возможности инструмента.

Прелюдии и

фуги требуют вдумчивого вслушивания, так как сначала интонационный

строй и некоторые гармонические обороты кажутся непривычными, но в процессе

работы над ними должна раскрыться образная яркость и эмоциональная выразительность музыки.

Список используемой литературы:

1. М.

Тараканов «Творчество Родиона Щедрина».

2. И.

Лихачева “24 Прелюдии и Фуги” Родиона Щедрина.

Щедрин Родион

!

Родился в Москве в 1932. Происходит из музыкальной семьи. Отец — хоровой дирижер. Закончил училище Свешникова. Поступил потом в консерваторию как композитор и пианист. Учителя — Шапорин и Флиер. Он был композитор, рано проявивший себя. Первый фортепианный концерт он написал еще в консерваторские годы. И за этот концерт был принят в Союз композиторов даже без заявления. Балет «Конек-горбунок» (1956) был поставлен Большим театром в 1960. Это большое событие в жизни молодого композитора. Сразу

заявил о себе как о композиторе-изобретателе.

!

«Конек-горбунок» — сочинение достаточно традиционное. Дальнейшее развитие его творчества в духе национального колорита было более оригинальным.

«Озорные частушке» (1963) — сочинение, в котором Щедрин обращается к жанру, чрезвычайно актуальному в России. Опера «Не только любовь» содержит целый пласт частушек. Времена, когда Щедрин творил, частушка переживала расцвет. 1961 — год первой

редакции оперы «Не только любовь».

!

Щедрин часто представлял свои сочинения с фортепиано сам.

!

1958 — женился на Плисецкой.

!

В 1962 был избран секретарем Союза композиторов РФССР. С 1973 был председателем. Добровольно ушел с этого поста в начале 90-х.

Никогда не был членом КПСС.

!

Поселился в Мюнхене, где живет до сих пор.

!

1965-1969 — работал на кафедре композиции. Но не подружился с кафедрой и ушел. Галахов — председатель Союза композиторов,

ученик Щедрина.

!

На Щедрина оказали большое влияние Стравинский и Прокофьев.

!

Фольклоризм, неоклассицизм, полистилистикатри главных

направления творчества Щедрина.

!

«Кармен-сюита» — аранжировка, которая позволяет говорить и о стилистических контрапунктах по отношению к Бизе. «Анна Каренина» содержит очень много цитат (например, цитата из второго квартета Чайковского является характеристикой Анны, или из оперы

Беллини есть цитаты).

!

Использовал также додекафонию. Влияние Пендерецкого: сонористическое начало. Использовал ограниченную алеаторику в духе Лютославского. Атональность также присутствует в его в творчестве, в частности в фольклорных опусах. Впоследствии отошел от авангарда, а также от явных фольклорных элементов. Однако

последнее так или иначе осталось в виде фундаментального явления.

!

Балеты «Чайка» (1980), «Дама с собачкой» — по Чехову. Чисто лирические коллизии, историческая подоплека не важна. Балет

«Лолита» (1994).

!

Щедрин — художник объективного типа, в творчестве которого рациональное начало играет большую роль. Композиторское умение

очень высокого уровня.

!

Вознесенский был любимым поэтом Щедрина, стихи которого композитор много использовал в своем творчестве. У поэта и композитора всегда был драматический пафос — жесткий, безличностный.

Щедрин к концу 60-х стал композитором заметным. Некоторые черты

авангардного толка Щедрин воплощал.

!

О ранних произведениях.

!

Из опусов 60-70-х заметна Вторая симфония (1965) — 25 прелюдий в пяти частях (!). Это сочинение идет час. Сочинению предшествует эпиграф (Твардовский). Много полифонии. Используется алеаторика. В начале 7-й прелюдии используется прием «настройка оркестра».

Форма — сквозная. Есть серийность.

!

Портативность + Монтажность = форма Щедрина по Щедрину.

!

Второй фортепианный концерт (1966); посвящен жене. Концерт, который представляет вершину новаторства Щедрина 60-х годов.

Концерт имеет обычную трехчастную структуру и заголовки к ним — «Диалоги», «Импровизации», «Контрасты». Есть черты сонатности. В ц.2 начинается основной раздел в характере инвенций. Музыка опирается на принципы серийной методы. Форма опирается на монтажный принцип. Ц.14 — срединная каденция. Ц.29 — реприза. Вторая часть — скерцо. После ц.37 идет алеаторический квадрат. В 32ц. двенадцатитоновая серия. Третья часть — финал. Полистилистика в ц.68 — джаз, Щедрин подражает стилистике кул-джаза; тоже — в ц.71.

Ц.74 — этот раздел станет основным в коде. Кода начинается в ц.84.

!

В 67-м пишет Концерт для оркестра «Звоны». Это был заказ Бернстайна. Щедрин остановился на идее энциклопедии православных звонов. Высокая степень диссонантности. Есть также двенадцатитоновость. Финал-катастрофа. Одно из лучших сочинений

Щедрина.

!

Музыкальный язык Щедрина.

!

Щедрин — создатель оригинального варианта стиля — сплав серийности, додекафонии, алеаторики, коллажей, атональности, фольклоризма. Мелодика, как правило, связана с какими-то уже существующими стилями — фольклор, барокко, например. Его «собственная» мелодика — жесткая, угловатая (24 Прелюдии и фуги). Это, как правило, атональная мелодика. Линеарно-полифоническое письмо также весьма характерно для Щедрина. Сфера колорита в широком смысле (характер звучания), фонизм, гармония — важные элементы методики творчества. Жанровая основа, природа его музыка связана с движением. Танцевальные жанры, пластика жеста — характерно для его мышления. Огромное значение имеет ритм. Правило — нерегулярная акцентность. Встречаются и свободные метры. Склонен к остинатным фигурам. Склонен также к расчлененности. В балетах использует лейтмотивы. (Вскрик —

лейтмотив чайки из балета «Чайка»).

!

«Поэтория» (1968). Сочинение, представляющее собой новый жанр (неологизм): главным лицом этого жанра является поэт, который произносит свои стихи. По сути, это — мелодекламация. Стихи Вознесенского. Особенность — в качестве исполнителя предполагается «настоящий» поэт (автор стихов), то есть сам Вознесенский. Кроме этого, это сочинение имеет «прометеевскую» традицию — светозвук.

Влияние — «Страсти по Луке» Пендерецкого. В основе лежит идея общественно значимая, но решенная без привкуса апофеоза: Первая часть — трагический лик войны (принцип концерта); Вторая часть — смерть Художника, тема истинности творчества, стилизация плачевых фольклорных интонаций — образ православной Руси, молящейся Божией Матери; Третья часть — погружение в низкую повседневность, используется принцип монтажа, есть инструментальный эпизод с кульминационны возгласом хора: помогите Ташкенту — призыв к

совести; Кода — тихое слово поэта, лирическое послесловие.

!

«Ленин в сердце народном» (1969). В основу этого опуса положены народные тексты, которые связаны с кончиной Ленина, как бы

реакция народа. Есть в этом сочинении и авангардные техники.

!

Начало 70-х годов продолжает новаторскую линию Щедрина. Кульминация — Третий фортепианный концерт (1973); форма — тема и вариации. Начинается с каденции. Тема появляется в конце. Тематизм

почти без следов жанровых опор.

!

Дальше последовало важное создание — «Мертвые души» (1976). Это сочинение писал 10 лет. Сам написал либретто. Манилов — флейта. Коробочка — фагот. Ноздрев — валторна. Плюшкин — гобой. Собакевич — два контрабаса. У Чичикова своего тембра нет, так как он приспосабливается к своим собеседникам. Вокальное письмо — виртуозное: стаккатная опера. Буффонность, виртуозность слегка утрированы. Использует прием «перехода звука в жест». Несколько преувеличенными оказываются финалы действий. Жанр — оперные сцены. Финалы соединяют персонажей, их материал. Финал, где собраны все народные темы в 19-й (последней) сцене. В количественном отношении перевес в сторону народных сцен. Никакой разговорности: категорически запрещается проговаривать

текст — только вокал.

!

«Музыкальное приношение» (1983). Явная отсылка к Баху.

Используются цитаты из баховского цикла. Это произведение, которое в оригинальной версии имела длительность два часа двенадцать минут. Так она исполнялась на Московской осени. Сокращенный вариант звучит полтора часа. Состав: орган, три флейты, три фагота, три тромбона. Статика. Медитация. Материал имеет монотематическую природу. Что-то барочное. Это очень

радикальный опыт в отношении времени. Цитаты — две органные прелюдии Баха, монограмма bach, имя Берга и имя Щедрина (Shched) + дата рождения (число, год) + рост автора. В скрипичном концерте Берга сеть цитата из Баха (хорал). Начинается произведение с большого соло органа (30-40 минут). Потом постепенно появляются другие инструменты по очереди. Орган — образ Христа. Флейты — три апостола. Фаготы — фарисеи. Тромбоны — Пилат с римлянами. Полюс авангардизма Щедрина, но в отношении времени. Сам материал достаточно нейтральный, в рамках прошлого. можно сказать — необарокко. «Эхо-соната» и «Музыка для города Кётена» (оба 198) —

оба цикла имеют идею приношения Баху.

!

«Автопортрет» (1984). Посвящено Щедрину. Форма — тема и восемь вариаций. Форма второго плана с единым вектором развития со своей кульминационной вершиной. Есть образ России. Есть образ знаменного пения, птичий клик, который проводится пять раз. В ц.2, то, что играет фортепиано — монограмма Щедрина. Кроме Щедрина (Shched) есть мотив bach. Структура общая — тема до ц.3. От ц.3 — первая вариация. Вторая вариация от ц.6. Третья вариация в ц.9. Четвертая в ц.13. Пятая вариация — в ц.15 (имитация пения; соло фагота). Шестая вариация — ц.20 — центр всей композиции. От ц.27 — седьмая вариация (реприза пятой, как бы). Ц. 30 — восьмая вариация — имеет значение репризы-коды. Таким образом, можно говорить о

концентрической форме.

!

80-е годы — время камерных пьес. «Геометрия звука» (1987). 90-е годы — премьеры перемещаются за рубеж. Последнее время оживляются русские темы.

«Стихира для оркестра» (1987, текст Иоанна Грозного), «Запечатленный ангел» (Лесков).

«Очарованный странник», «Боярыня Морозова» — оперы.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Родион Щедрин

Краткую биографию Родиона Щедрина и множество интересных фактов о композиторе читайте на нашей странице.

Краткая биография Щедрина

Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве в семье, где музыка была не просто развлечением, а одной из основных составляющих жизни. Отец Родиона и его дяди собирались в трио «Оркестр братьев Щедриных» и часто устраивали домашние концерты. Родители пытались заинтересовать сына музыкой, и Родион выдержал экзамен в Центральную музыкальную школу (ЦМШ).

Однако началась война, отец ушел в ополчение, а Родя с мамой были эвакуированы в Куйбышев. После возвращения в Москву мальчик начал учебу в ЦМШ, откуда не раз отчислялся из-за поведения – дважды убегал на фронт. Его дядя, крупный ученый, имевший вес и связи, разыскал племянника, успевшего уже добраться до Кронштадта, и вместе с товарищем по побегу Родиона в арестантском вагоне доставили домой. Хулигана и непоседу родители решили отправить в ленинградское Нахимовское училище. Но в то же время возобновился набор в Московское хоровое училище, куда Константин Михайлович устроил сыну прослушивание. Родиона приняли, 6 лет он жил в музыкальном интернате с полуармейской дисциплиной. Но именно в этом суровом мужском коллективе юный шалопай понял, что его будущее – в музыке. В 1950 году Щедрин поступил в Московскую консерваторию на два факультета – фортепианный и композиторский, 9 лет спустя закончил и аспирантуру.

В 1955 году Родион в гостях у Лили Брик познакомился с молодой балериной Майей Плисецкой. Несколько лет спустя они встретились в Большом театре, работая над балетом «Конек-горбунок», и в октябре 1958 года поженились. Майя Михайловна стала не только единственной спутницей жизни композитора, но и главной музой – специально для нее Родион Константинович написал несколько балетов, посвящал ей многие другие произведения.

В 60-е Щедрин преподавал на композиторском факультете Московской консерватории. С 1973 по 1990 работал председателем правления Союза композиторов СССР, был Депутатом Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета СССР. Имеет звания почетного профессора нескольких консерваторий. С 1990-х годов проживает в Мюнхене.

Годы творчества Родиона Щедрина

Свою первую композиторскую награду Щедрин получил еще в хоровом училище из рук А.И. Хачатуряна в 1947 году. Однако уже через год после постановления о композиторах-формалистах, в числе которых был упомянут и Хачатурян, некоторые педагоги училища причислили музыку молодого сочинителя к порицаемому искусству.

К моменту окончания аспирантуры у Щедрина были уже написаны фортепианные и хоровые сочинения, Концерт №1 для фортепиано с оркестром, Симфония №1 для большого симфонического оркестра. Премьера первого концерта прошла в Варшаве и была встречена неоднозначно. Включение в классическое произведение народных частушек посчитали необоснованной дерзостью. Но уже в одном из самых первых произведений Щедрин заявил о себе как о композиторе, творчество которого базируется на русской культуре.

Исполнение первого концерта позволило ему даже без заявления стать членом Союза композиторов, а Д.Д. Кабалевский рекомендовал его Большому театру для написания балета «Конек-Горбунок». Начиная работу над балетом, он и не предполагал, какое судьбоносное произведение создает в начале карьеры. «Конька» заказал Большой театр, и балетмейстер Александр Радунский пригласил композитора на занятие в балетный класс, чтобы ближе познакомить Щедрина с особеннностями этого вида искусства. На занятии Родион увидел ту самую Майю Плисецкую. Однако премьеру в 1960 году танцевала Римма Карельская, поскольку Плисецкая накануне травмировала колено.

В 1961 году была поставлена первая опера Щедрина «Не только любовь», которую сам автор назвал «колхозным «Евгением Онегиным»». Откровенная тема женской тоски по любви, говорившая с высокой сцены простым языком частушек, вызвала недоумение властей: после 4 представлений спектакль закрыли. Почти 10 лет композитор работал над «Мертвыми душами», попытавшись перенести на сцену не только историю похождений Чичикова, но и лирико-философские страницы поэмы. Желание написать эту вещь было так велико, что он делал это только для себя – сам подготовил либретто, не договаривался ни с театрами, ни с режиссерами. Но как только культурная общественность узнала об окончании работы над произведением композитору не удалось утаить свое детище. Предложение поставить работу на сцене приходило и от режиссеров, и даже от министра культуры. Премьеру в Большом театре готовил Борис Покровский, на репетиции из Ленинграда ездил Юрий Темирканов, которому Щедрин доверил работу с оркестром. Премьера прошла 7 июня 1977 года с оглушительным успехом. Композитору удалось соединить, казалось бы, несоединимое – додекафонию с русской песней, оперу буффа с речитативами и плачем. В оркестре не нашлось места скрипкам – их партии отданы женскому хору, а по сцене ходят 32 героя и у каждого свое музыкальное лицо. Через год Темирканов перенес постановку в Кировский театр. «Мертвые души» сошли со сцен в середине 80-х, долгое время нигде не исполнялись, пока в 2012, юбилейном для их создателя году, не были вновь открыты зрителю Мариинским театром в постановке Василия Бархатова.

В 90-е родилась «Лолита» по Набокову и 4 оперы — в 21 веке: «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша», «Рождественская сказка». Премьеры двух последних прошли в Мариинском театре, для которого и были написаны. История «Очарованного странника» также тесно связана с Мариинкой – именно Валерий Гергиев принял решение ставить спектакль по этому произведению, которое было создано для исполнения в зале Нью-Йоркской филармонии. Гергиева многие отговаривали от постановки, однако концертная версия переросла в сценическую, с 2008 года находящуюся в регулярной афише Мариинского театра. «Боярыня Морозова» — опера-оратория, которая с момента московской премьеры 2006 года так и не получила театрального воплощения.

«Кармен-сюита» появилась на свет благодаря стремлению и упорству Майи Плисецкой, которая хотела станцевать Кармен и даже сама написала либретто балета. Первым композитором, к которому она обратилась, был Д.Д. Шостакович, но тот сомневался, что сможет написать музыку, способную конкурировать с работой Бизе. А Хачатурян, которому балерина рассказала о замысле, спросил: «Зачем вы просите меня, у вас же дома есть композитор». Этот совет вкупе с необходимостью написать балет за 20 дней позволил взяться за музыку Родиону Щедрину. Опираясь на то, что в Большом театре были сильные группы струнных и ударных, он создал партитуру балета с этими солирующими инструментами, без духовых, обработав и скомпилировав соответствующим образом музыку Бизе. Балет вышел на сцену 20 апреля 1967 года. Последующие 25 лет никто кроме Плисецкой не танцевал Кармен, и с окончанием карьеры великой балерины образ, казалось, ушел в вечность. Только в 2005 году Большой театр решился на возобновление постановки, на подготовку которого пригласил хореографа А. Алонсо. В 2010 балет поставил и Мариинский театр, предложив две версии Кармен в исполнении крупнейших танцовщиц современности – Ульяны Лопаткиной и Дианы Вишневой.

Тогда же в конце 60-х Щедрин и Плисецкая принимают участие в создании кинофильма «Анна Каренина» в качестве композитора и актрисы (роль Бетси Тверской). Майя Михайловна поняла, что эта история очень пластична, ее можно перенести на язык танца. За творческой поддержкой композитор обратился к своему великому предшественнику, П.И. Чайковскому, который, как он считал, «понимал» Толстого, будучи его современником, дыша с ним одним воздухом. Именно поэтому одним из лейтмотивов Анны стала тема из Второго струнного квартета Чайковского. Через сопротивление худсовета балет вышел на сцену Большого театра 10 июня 1972 года, его партитура получила высокие оценки критики и профессионального сообщества. За годы сотворчества со своей великолепной супругой родилось на свет еще два балета по чеховским произведениям: «Чайка» (1980) и «Дама с собачкой» (1985), оба в Большом театре, автором хореографии и исполнительницей главных партий выступила сама Плисецкая.

Через все десятилетия творчества Щедрина красной нитью проходят частушки – эти короткие народные припевки он использовал в опере «Не только любовь», концерте для оркестра «Озорные частушки». В 1983 году к 300-летию Баха Щедрин создал «Музыкальное приношение» в честь великого коллеги, произведение для органа, флейт, фаготов и тромбонов длительностью исполнения более 2 часов. С конца 80-х Щедрин работает и по заказу из-за рубежа. После отъезда в Германию из-под его пера стало появляться больше концертов для солирующих инструментов с оркестром.

В 2019 году в Мариинском театре прозвучала «Месса поминовения» — хоровое сочинение с посвящением: «Майе Плисецкой – Вечная память».

Интересные факты

- Одним из величайших композиторов современности Родион Константинович считал Леонарда Бернстайна. Фотография с ним – единственная в доме Щедрина, на которой нет Майи Михайловны.

- В основу своих крупных произведений Щедрин кладет творчество русских писателей и поэтов – Толстой, Чехов, Пушкин, Лесков, Маяковский, Вознесенский, а также народные сочинения, частушки и сказки.

- Если бы Родион Константинович смог взять на необитаемый остров только одну партитуру, это было бы «Искусство фуги» Баха.

- Щедрин написал музыку к нескольким фильмам А. Зархи, но последняя совместная работа «Анна Каренина» их развела — музыка к фильму по воле режиссера была значительно урезана, что привело к конфликту.

- Опера «Левша» была написана к открытию второй сцены Мариинского театра и 60-летию Валерия Гергиева.

- Большой временной разрыв сопровождает не только оперы, но и симфонии композитора – вторая была написана в 1962 году, а третья, имеющая название «Лица русских сказок» — в 2000.

- В состав оркестра оперы «Очарованный всадник» введены несимфонические инструменты — гусли и балалайка.

- Щедрин признается, что всего несколько раз вносил изменения в законченные партитуры. Один из них – по рекомендации жены.

- Оперы Щедрина исполняются около 30 раз за театральный сезон.

- Мариинский театр – единственный в мире, в котором были поставлены на театральной или концертной сцене все оперы и балеты Щедрина, кроме «Лолиты», «Чайки» и «Дамы с собачкой».

- Премьера оперы «Лолита» состоялась в Стокгольме на шведском языке из-за ограничений правообладателя наследия Набокова. Дирижировал спектаклем М. Ростропович.

- Для написания музыки Щедрину нужны стол, партитурная бумага и тишина – без инструмента.

Музыка Щедрина в кино

В 1957 году журнал «Советский экран» признал фильм «Высота» А. Зархи лучшим фильмом года. Музыку к картине и едва ли не самую известную советскую кинопесню 20 века «Марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники…») написал 25-летний Родион Щедрин.

Его музыка также звучит в картинах:

- «Коммунист», 1957 год, режиссер Юлий Райзман

- «Люди на мосту», 1959 год, режиссер Александр Зархи

- «Нормандия – Неман», 1959 год, режиссер Жан Древиль

- «А если это любовь?», 1961 год, режиссер Юлий Райзман

- «Анна Каренина», 1967 год, режиссер Александр Зархи

«Я хотел бы быть вечно с моей женой» — трижды ответил Родион Щедрин на вопрос о том, каким были бы его желания, если бы он мог исполнить любые. Великий композитор еще и герой красивой истории любви, одного из самых крепких супружеских союзов. С 2015 года композитор совершает земной путь в одиночестве, и единственное произведение, написанное им за этот период, создано в память о его музе.

Понравилась страница? Поделитесь с друзьями:

Родион Щедрин

«Щедрин — большое „Щ“ русской музыки. Такой буквы нет ни в одном алфавите — ни в английском, ни в немецком. Беспощадная новая его музыка — мощная, щемящая, прищуренная от боли или от смеха. Великие Шостакович, Шёнберг, Шнитке, Штокхаузен работали в реалиях XX века. Щедрин же прыгнул с нами физически в XXI век. Какой надо иметь талантиЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ! Еще, Щедрин, еще!» — провозглашал Андрей Вознесенский [1].

Фраза «век двадцать первый», вынесенная в заглавие из одноименного стихотворения Вознесенского (вошедшего в «Диптих» Щедрина), указывает и на хронологический, и на бытийный контексты. В статье пойдет речь о хоровых сочинениях, написанных композитором в XXI веке. Период, который можно обозначить как «поздний», заключает в себе выдающиеся партитуры и оригинальные идеи — достаточно вспомнить оперы «Боярыня Морозова» (2006), «Левша» (2013), «Рождественская сказка» (2015)… В отличие от XX столетия — «века-волкодава», век двадцать первый гораздо толерантнее. Осмысление исторических парадигм, размышления о вечных ценностях всегда были свойственны Щедрину, но эта философская линия в последние годы вышла на первый план, став доминирующей.

Музыка Родиона Щедрина — вне зависимости от жанровой направленности — безупречна по стилю, программна и всегда изысканно интеллектуальна. Сочинения композитора изобилуют динамическими, штриховыми, тембровыми контрастами, тем самым подчеркивая актуальный пульс времени, и поэтому неизменно восхищают слушательскую аудиторию.

Открывает лист сочинений для хора XXI века Диптих на стихи А. Вознесенского (2003). «Всю жизнь я был неравнодушен к поэзии, тянулся к ней, черпал вдохновение. Стихи Андрея Вознесенского, моего современника и друга, неизменно сопровождали меня, обогащали многие дни жизни», — признавался в своих «Автобиографических записях» Щедрин [7, 279].

Посвящение «Борису Тевлину — всю жизнь дружески» — дорогой подарок, который теперь, когда этого артиста нет с нами, напоминает о важных вехах в его биографии. «Встречи с хоровыми произведениями Щедрина стали значительными событиями в моей творческой жизни, — писал Борис Тевлин. — Руководимые мною в разные годы певческие коллективы — Московский хор молодежи и студентов, Хор студентов Московской консерватории и с 1995 года Камерный хор Московской консерватории — постоянно исполняют музыку нашего выдающегося современника. В восьмидесятые годы Хор студентов Московской консерватории осуществил грамзапись (два диска) всех а сарреll’ных сочинений композитора, созданных к тому времени, в том числе цикла “Строфы «Евгения Онегина»”, поэмы “Казнь Пугачёва”, цикла “Концертино”» [6, 1]. А позднее, добавим, и Диптиха, а также оперы «Боярыня Морозова», завоевавшей престижную премию «Echo Klassik». Борис Тевлин стал и автором-составителем первых двух изданий всех хоровых сочинений Щедрина, созданных им в веке двадцатом.

Премьера Диптиха состоялась 8 декабря 2003 года в Малом зале Московской консерватории на концерте, приуроченном ко дню рождения композитора. Цикл включает две поэмы для хора a cappella: «Век двадцать первый» и «Беженка». Контрастные образы этих поэм объединяют экспрессивность музыкального языка, инструментальная природа вокального письма и остродиссонантная гармония. В «Веке двадцать первом» видится портрет Вознесенского — поэта-трибуна, «на разрыв аорты» обличающего несправедливость мироустройства. Щедрин использует крайние динамические нюансы: sff, fff или ppp, усиливая пафос стихов: «Если б были б чемпионаты, кто в веках по убийствам первый, — ты бы выиграл, Век Двадцатый. Усмехается Век Двадцать Первый»…

Во втором хоре, напротив, музыка прозрачна и нарочито неплакатна: покачивающиеся кварты («Беги, беги, беженка») становятся лейтинтонацией сочинения, где в образе женщины-беженки поэту видятся и Родина, и Богоматерь с младенцем на руках. Приглушенная атмосфера и акварельность письма сохраняются вплоть до предпоследней строфы (цифра 14), где композитор перекидывает арку к первой части Диптиха. Тут можно увидеть, как чутко музыка следует за внутренней драматургией стиха, как откликается на фонизм. «Ротвейлером из лендровера Ирод рычит: “Атас”». Раскатистые «р», «з» сразу откликаются на ffff. Но вспышка эта кратковременна, как грозовой всполох, после которого Щедрин уводит звучность на pppp, вновь поляризуя контрасты.

Написанная в том же 2003 году Серенада — искрометная миниатюра, демонстрирующая разнообразные виртуозные возможности хорового пения. Композитор намеренно снижает жанр, перенося «действие» из-под балкона испанской синьоры на завалинку в российской глубинке. В Серенаде нет текста, она построена на междометиях («м», «ох», «да»), которые настолько выразительно поданы, что рождают у слушателя почти предметные, осязаемые ассоциации и визуальные образы любезничающих и заигрывающих деревенских парней и девчат. Фактура пьесы основана на противопоставлении выдержанных гармонических созвучий (интонируемых вначале закрытым ртом) и мелодической линии шестнадцатых, пропеваемых стаккато на слоги: «та-та-та-та-та, та-ри». При этом фольклорная семантика соединяется с приемами западноевропейского письма. Щедрин использует технику вертикально-подвижного контрапункта: в первой и второй строфах гармонический фон поручен мужским голосам, а мелодия — женским, с цифры 3 фактурные линии меняются местами.

«Царская кравчая» (2008) — версия одной из частей хоровой оперы «Боярыня Морозова». Как пишет первый исполнитель сочинения Б. Г. Тевлин, «это своеобразное “бесовское скерцо”. Вкрадчивые голоса, доносящиеся словно из глубин подсознания выходящей на исповеднический подвиг женщины, принадлежащие то ли демонам, то ли льстивым придворным, пытаются запугать мученицу лишениями, пытками, смертью, уговаривают вернуться к бездумной сытой покорности. Стремительные короткие попевки кружатся, словно леденящая метель, то разрастаясь до дразнящего хохота, то превращаясь в пугающий шепот» [6, 3]. Согласимся с мнением выдающегося дирижера, что «“Царская кравчая” исполнительски весьма сложна и трудоемка, но результат обязательно окупит сполна все затраченные дирижером и певцами усилия. Это — подлинный хоровой театр в самом высоком смысле этого слова» [6, 3].

«Эпиграф графа Толстого к роману “Анна Каренина”» (2008) — третье обращение Щедрина к образам великого литературного произведения. В 1967 году им была написана музыка к кинофильму. Как вспоминала позднее Майя Плисецкая, «на съемках драматического фильм “Анна Каренина”, в котором я выступила в роли княгини Бетси Тверской, мысль о хореографическом воплощении толстовского романа стала ясно витать в воздухе <…>. Музыка, которую Щедрин написал к фильму, была театральна и пластична. Ее можно было танцевать <…>. Почти все съемки фильма шел мой внутренний диспут с режиссером фильма. В довершение и Щедрин в пух и прах разругался с [режиссером] Зархи: тот безбожно искромсал музыку. — Будем делать балет. Совершенно по-своему <…>» [5, 377]. И в 1971 году балет был написан, а спустя год поставлен в Большом театре, где Плисецкая танцевала уже Анну.

В год 180-летия со дня рождения Льва Толстого появилось совершенно оригинальное хоровое сочинение, в котором Щедрин обратился к библейской строке, знаменательно вынесенной писателем в эпиграф: «Мне отмщение, и Аз воздам». Фраза заимствована из Послания св. Апостола Павла к Римлянам и полностью звучит так: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12:19). Для Толстого тема непротивления злу была ключевой, но применительно к роману этот эпиграф обозначает «представление о Божьих законах как о “законах человеческого духа” — только соблюдая их, человек может жить и быть счастлив, если же он нарушает их, то становится несчастлив и гибнет» [2, 8].

В отличие от «Царской кравчей», здесь у хора предполагается «бесконечная» кантилена, красота вокального звука, умение наполнить музыкальное пространство микрособытиями. Всего пять слов текста, но Щедрин словно рассматривает их под микроскопом, вслушивается в каждый слог, находит разные интонации — вопросительные, утвердительные, восклицательные, с оттенком печали, ярости, смирения… Эмоциональный спектр невероятно широк и требует от хора и дирижера умения погрузиться в экзистенциальные бездны.

Хоровая обработка «Аvе Маriа» И. С. Баха — Ш. Гуно, названная Щедриным «Аvе Мауа», была создана в 2008 году специально для исполнения на концерте «Родион Щедрин и Майя Плисецкая. 50 лет вместе». Выйдя на сцену Малого зала Московской консерватории, великая балерина исполнила под аккомпанемент Камерного хора МГК под управлением Бориса Тевлина танец с веерами — хореографическую композицию, созданную для нее Морисом Бежаром.

Русские народные пословицы создавались в два этапа. Накануне 85-летия, в 2017 году, композитор написал первые две, посвятив их «Александру Соловьёву и Камерному хору Московской консерватории». Быть может, именно дружба с преданным ему коллективом и его художественным руководителем Александром Соловьёвым, который после ухода из жизни Б. Г. Тевлина принял эстафету пропаганды (иначе и не скажешь) творчества Щедрина, и стала импульсом для его возвращения к созданию сочинений для хора a cappella после почти десятилетнего перерыва. В декабре 2017 года в интервью «Российской газете» Щедрин говорил: «Я только что написал сочинение для хора а капелла: две русские народные пословицы. Здесь я могу сослаться на мою любимую жену Майю Плисецкую, которая считала, что все философы мира — ноль по сравнению с десятью русскими пословицами. Первая пословица в этом цикле: “Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют”. Мне кажется, это мудрость великая <…>» [8].

Пословицы, поговорки, частушки, народные песни — весь этот пласт русского фольклора присутствует во многих сочинениях Щедрина (начиная с Первого фортепианного концерта и далее — в операх, симфонических произведениях в виде цитат и аллюзий). Но самостоятельным жанром пословица становится здесь, пожалуй, впервые — не только у Щедрина, но и вообще в истории музыки. Обращаясь к простонародным выражениям, композитор не прибегает к какой-либо стилизации — для него действительно важен «философский» смысл и вневременная мудрость пословиц, поскольку человеческая природа неизменна в своей сути в любые эпохи.

Первая пословица «Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют», своего рода интродукция, — самая краткая и лаконичная пьеса цикла, состоящая из двух симметричных строф. Обращение к тексту, несущему в себе призыв к стойкости, смирению и готовности к испытаниям, характерно для Щедрина — не об этом ли «Очарованный странник» или «Боярыня Морозова»? Отсюда — определенный комплекс выразительных средств: первые половины фраз интерпретируются патетично, с ходами на широкие интервалы, окончания («расклюют», «расплюют») распеваются более мелкими длительностями, добавляя взволнованности и напряжения.

Пословица «Богу не грешен, царю не виноват» часто цитируется в русской литературе: из представления о том, что нет безгрешных людей, исходили М. Салтыков-Щедрин, А. Островский, Л. Толстой… Первый раздел включает две строфы, где каждый раз особо подчеркивается слово «не виноват»: первый раз оно звучит у всего хора как тихо «мерцающий» кластер. Второй раз на окончание строки включаются мужские голоса. Затем начинается разработка. Секвенцирование и постепенный подъем, построенный на контрапункте текстов и хоровых групп, подготавливают первую кульминацию. Женские голоса выводят «Богу не грешен», мужские — накладываются с текстом «не виноват». Финальный раздел — это медленное истаивание музыки: слушателя, завороженного «звенящими» сопрано, должен «уколоть» хроматический нисходящий полутон, возникающий на слове «царю». Возникает ощущение, что композитор хочет внушить нам и иной смысл: важно быть чистым в поступках и помыслах перед Богом, который — высший судия. Тогда цари земные тебе не указ. И вправду: если «не грешен», то и «не виноват».

Создав эти уникальные по замыслу и виртуозные по воплощению миниатюры, композитор сразу же поделился с Александром Соловьёвым идеей продолжить цикл. Подходящий случай представился лишь через два года: наступившая пандемия «заточила» людей по домам, но для композиторов это оказалось во благо. Отсутствие внешних отвлекающих поводов, невозможность активных передвижений позволили максимально сосредоточиться на творчестве. «Пишу взахлеб», — признавался1 в эти месяцы Щедрин. Из-под пера выходят одна за другой хоровые партитуры, о которых речь пойдет далее. И в частности, еще две пословицы.

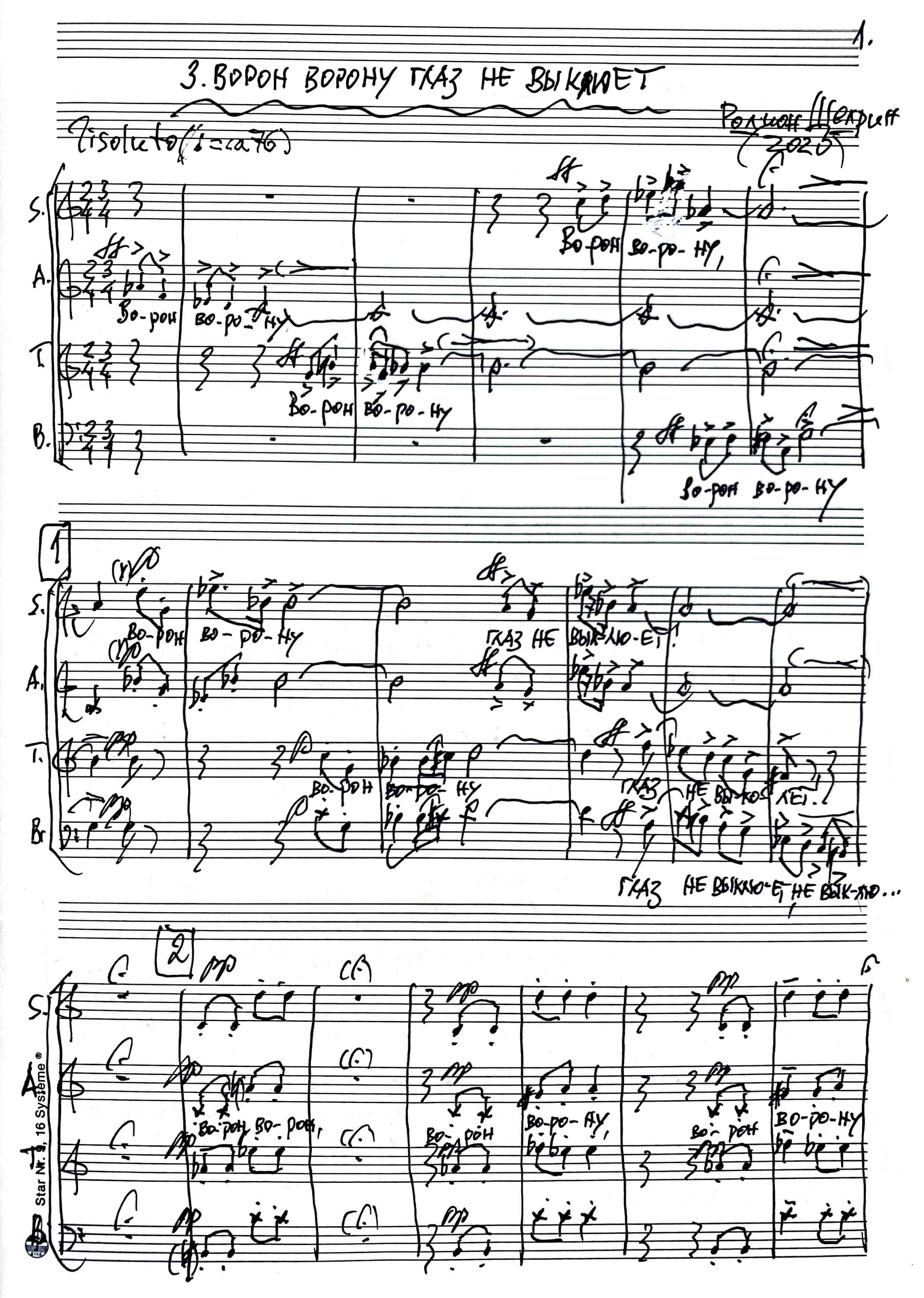

«Ворон ворону глаз не выклюет». Пословица является переводом с латинского и известна еще со времен Древнего Рима. В русском языке есть аналогичное выражение: «Рыбак рыбака видит издалека». Открывает сочинение эпический зачин, где каждый голос, вступая, на свой лад интонирует слова: «ворон ворону» (см. пример 1). Внимательный слушатель уловит искусную игру: начальный мотив дается в обращении, дробится на отдельные мелодические обороты. Композитор выставляет переменный размер: такт на 2/4 чередуется с тактом на 3/4 , что создает постоянные синкопы. Слова «глаз не выклюет» по контрасту распеваются; первоначальный характер, обозначенный ремаркой risoluto, меняется на более легатный штрих. Такое изложение выдерживается до цифры 3, с которой начинается скерцозный эпизод. Хор «пускается в галоп», на стаккато ернически выводя: «выклюет — не выклюет». Изобразительный эффект становится еще отчетливее, когда сопрано и альты начинают петь «клю-клю», изображая птичий клекот. Темп постепенно ускоряется, тесситура опускается, так что «клекот» становится все настойчивее и агрессивнее, а затем внезапно обрывается. Щедрин словно «выворачивает» пословицу наизнанку, демонстрируя, что «человек человеку волк», а толпа сомнет и растопчет как чужого, так и своего.

Пример 1

После генеральной паузы начинается новый виток развития. Мы ждем репризу, но композитор «играет» со слушателями, используя одноголосное изложение, как в начале. Однако гораздо более медленный темп, длинные тянущиеся унисоны свидетельствуют о следующей ступени развития материала. Каждый слог тут автономен, и можно посмаковать его фонизм. Энергия движения, исчерпав себя в кульминации, теперь иссякает с каждым восьмитактом. На это указывают и нюанс в цифре 5 — ppp, и многочисленные темповые ремарки: lento assai, ritenuto, allargando. Попытка crescendo завершается «падением»: чтобы подчеркнуть беспочвенность усилий, композитор пишет нисходящий октавный скачок во всех голосах, sub. pp, и переход с гласной на согласную (закрытым ртом). Получается искусственное глиссандирование и возникает эффект эха. В цифре 6 текст пословицы проводится полностью, но каждый слог фактически скандируется шепотом (нюанс ppp), на стаккато и через паузу. Подводя итог, можно отметить, что эта пословица оказалась самой богатой в цикле по насыщенности музыкальными событиями, разнообразию фактурных приемов и контрастов.

Четвертая пословица неожиданно переводит напряженные трагические раздумья в юмористическую сферу. «Без ума человеку сума» — казалось бы, где тут повод для шутки? Но Щедрин обращается к стилистике частушки, перекидывая мостик назад, к опере «Не только любовь», к «Тане-Кате», Серенаде… «Хочу сочинить хит», — признался в процессе работы композитор. И все составляющие для сценического успеха тут «налицо»: запоминающийся сквозной мотив, характерные для Щедрина звукоподражательные приемы из сферы народно-песенной традиции (повторность слогов «дари-дари», имитирующая наигрыш; вздохи, «ахи и охи»), персонализация каждой группы хора. Пословица написана в куплетной форме: и в то время как запев имеет подвижный, легкий характер (если можно так выразиться, тут передан образ «бездумного», легкомысленного человека), припев представляет фактурный и динамический контраст. Массивные вертикальные созвучия буквально впечатывают в сознание слово «сума», вызывая в памяти финал знаменитой крыловской басни: «Ты всё пела? Это дело: так поди же, попляши!»

Теперь сделаем небольшое отступление назад, в 2018 год, который дал рождение «Мессе поминовения» для хора a cappella. Слово «месса» в названии, по замыслу автора, не связано с каноническим жанром, а восходит к своему латинскому истоку: missio — послание. Сочинение посвящено памяти Майи Плисецкой, ушедшей из жизни в 2015 году2. В качестве текстовой основы композитор избрал эпиграф, выбитый на могиле Николая Гоголя: «Горьким словом моим посмеюся» (цитата из Книги пророка Иеремии), — и строку «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (из Откровения апостола Иоанна Богослова). По мнению Александра Соловьёва, «в Мессе очень мало текста — буквально две строки, и это тоже черта стиля. Щедрин стремится, чтобы слово впечаталось в сознание, чтобы люди уходили, мысленно прокручивая услышанное в голове. Он таким образом запускает внутренние инерционные процессы, вызывающие рефлексию. Это целенаправленный прием, чтобы смысл воспринимался на уровне 25-го кадра» [2, 83].

В начале Мессы певцы распевают фразу «горьким словом моим», настойчиво забираясь всё в более и более высокую тесситуру, отчего тембр становится всё пронзительнее, вызывая почти физическое ощущение болезненности и горечи. Отрывочные реплики на слове «посмеюся» не только создают фактурный контраст, но и вызывают ассоциативное ощущение смеха, издевки. Фраза «гряди, Господи» — это уже причет, бесконечная литания, в конце переходящая в угасающую речитацию: «Господи, господи…» Затем игра динамикой: вопль (по иному и не охарактеризуешь этот мощный звуковой взрыв) «Гряди, Господи Иисусе» сменяется еле слышной хоровой «педалью», фоном, на который постепенно накладываются голоса. И финальный эпизод Мессы подводит итог горьким раздумьям: скорбное lamento истаивает, оставляя нас наедине с мыслями о несовершенстве сущего и мира.

Во время коронавирусной изоляции было модно «в утешение» вспоминать «Болдинскую осень» А. С. Пушкина, когда поэт из-за вспышки холеры просидел несколько месяцев в деревне Болдино в Нижегородской губернии и создал в вынужденном уединении букет шедевров. Нечто похожее, как уже говорилось ранее, произошло и со Щедриным. Помимо пословиц, композитор написал в 2020 году еще три самостоятельных хора.

Выбор стихотворения Эдуарда Лимонова в качестве поэтической основы одного из хоров поначалу может показаться эпатирующим из-за скандальной репутации этого автора. «Мое внимание на творчество Эдуарда Лимонова обратил Соломон Волков, — поделился в личной беседе Родион Щедрин. — Я прочитал по его совету “Книгу воды” и “Книгу мертвых”, которые убедили меня в таланте автора, и стал наблюдать за ним издали. Романы его меня не увлекли, а вот автобиографическая публицистика и стихи заинтересовали. Мне когда-то еще Лиля Брик о нем говорила как о перспективном поэте из Харькова. Но лично мы так и не пересеклись: жизнь — извилистая штука».

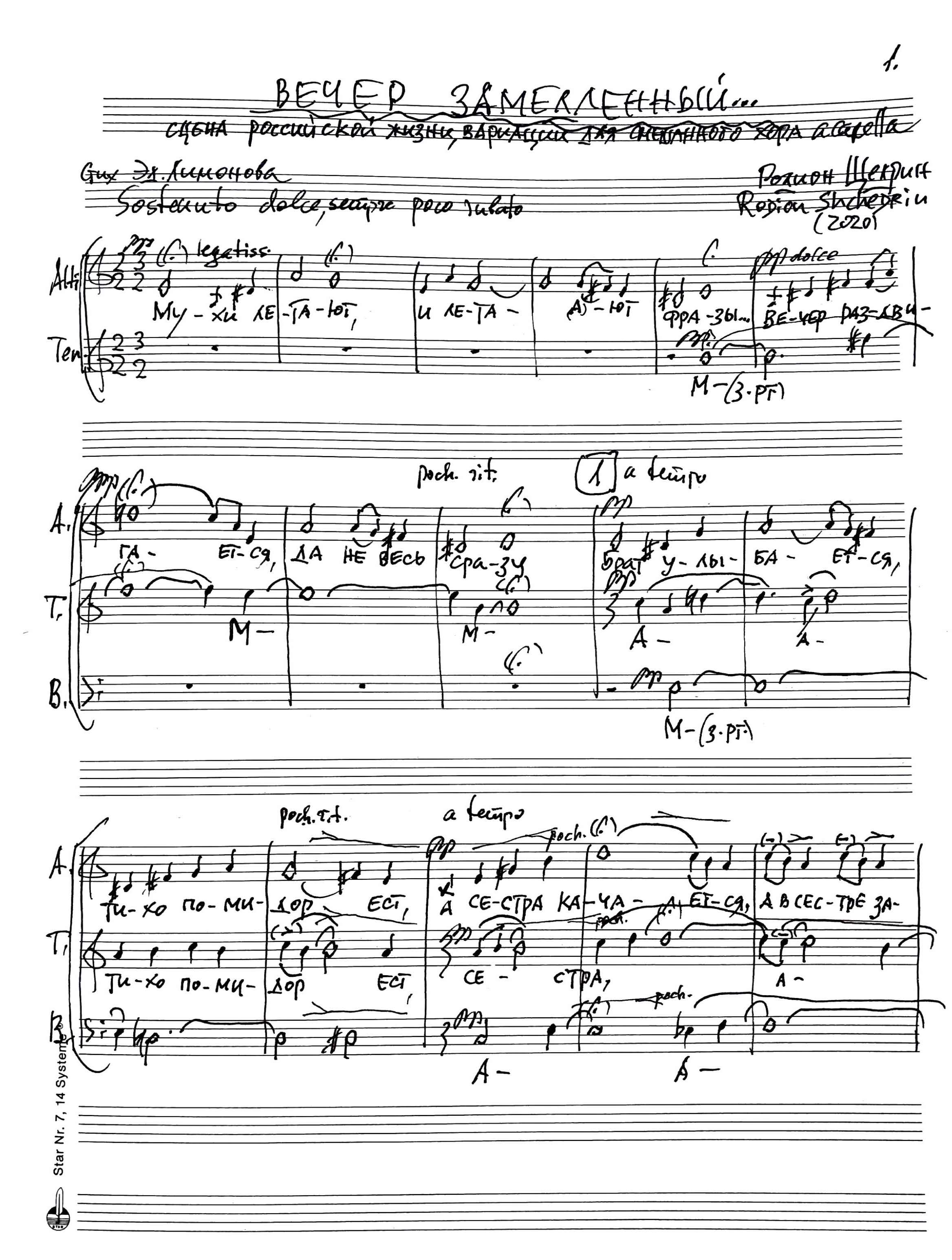

«Вечер замедленный» (см. пример 2) — это пейзаж провинциального городка, где всё неторопливо, неспешно. «Но в этом есть такая прелесть, когда после столичной суеты попадаешь в какую-нибудь глубинку, где сохранились остатки старинных построек, — пояснил Щедрин. — Может, во мне ностальгические ноты пробиваются. У меня в доме в Литве есть единственная фотография, не считая, конечно, изображений Майи, — это вид старого Алексина. Во мне живы мои корни».

Пример 2

В этом хоре фуга «повенчана» с русской протяжной песней. Одноголосный начальный мотив является интонационным зерном, из которого вырастает грандиозная форма темы с вариациями. Взяв за образец тип баховской хоральной партиты, Щедрин удивительным образом переплавляет жанр, делая его почвенно-российским. Тут и приемы подголосочной полифонии, и протяженные распевы слогов, и интонации причета, которые пластично соединяются с перестановками горизонтально-подвижного контрапункта. Искусное плетение фактуры сочетается, как это обычно бывает у Щедрина, с вниманием к деталям текста: есть и эмблематические, и риторические фигуры — например, подъем в диапазоне дуодецимы и затем трихордовый мотив на словах: «…то широкую, то узкую». Но главное — неспешное развертывание мысли, стремление очаровать слушателя «неяркой красотой» обычных людей. И даже финальная строка: «Ведь и никто не любит-то, и городок маленький, и книги все печальные, и в октябре — валенки» — не воспринимается у Щедрина как «приговор»: автор не осуждает провинциальную жизнь, а, скорее, высказывает умиление, ставя в конце многозначительное многоточие.

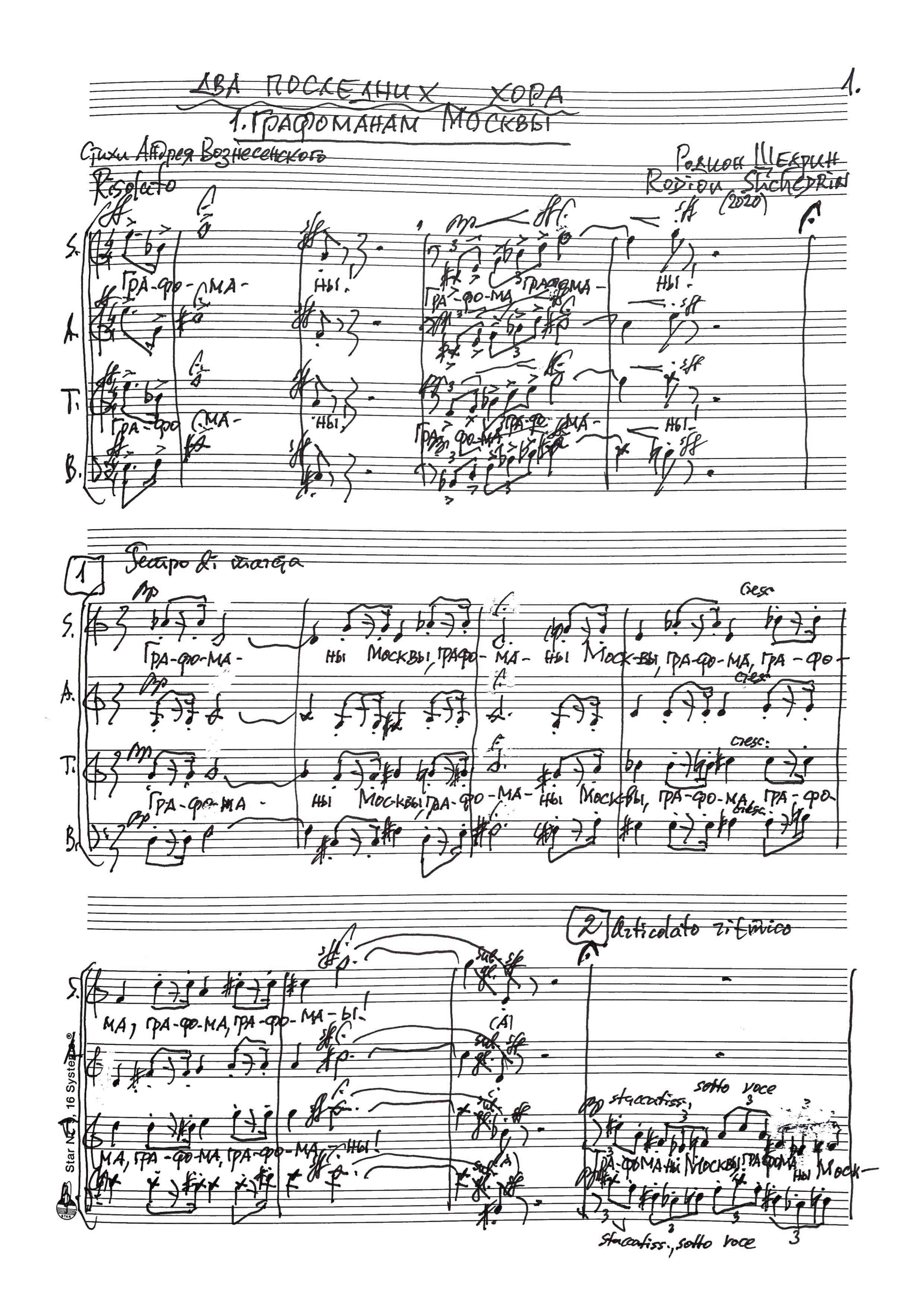

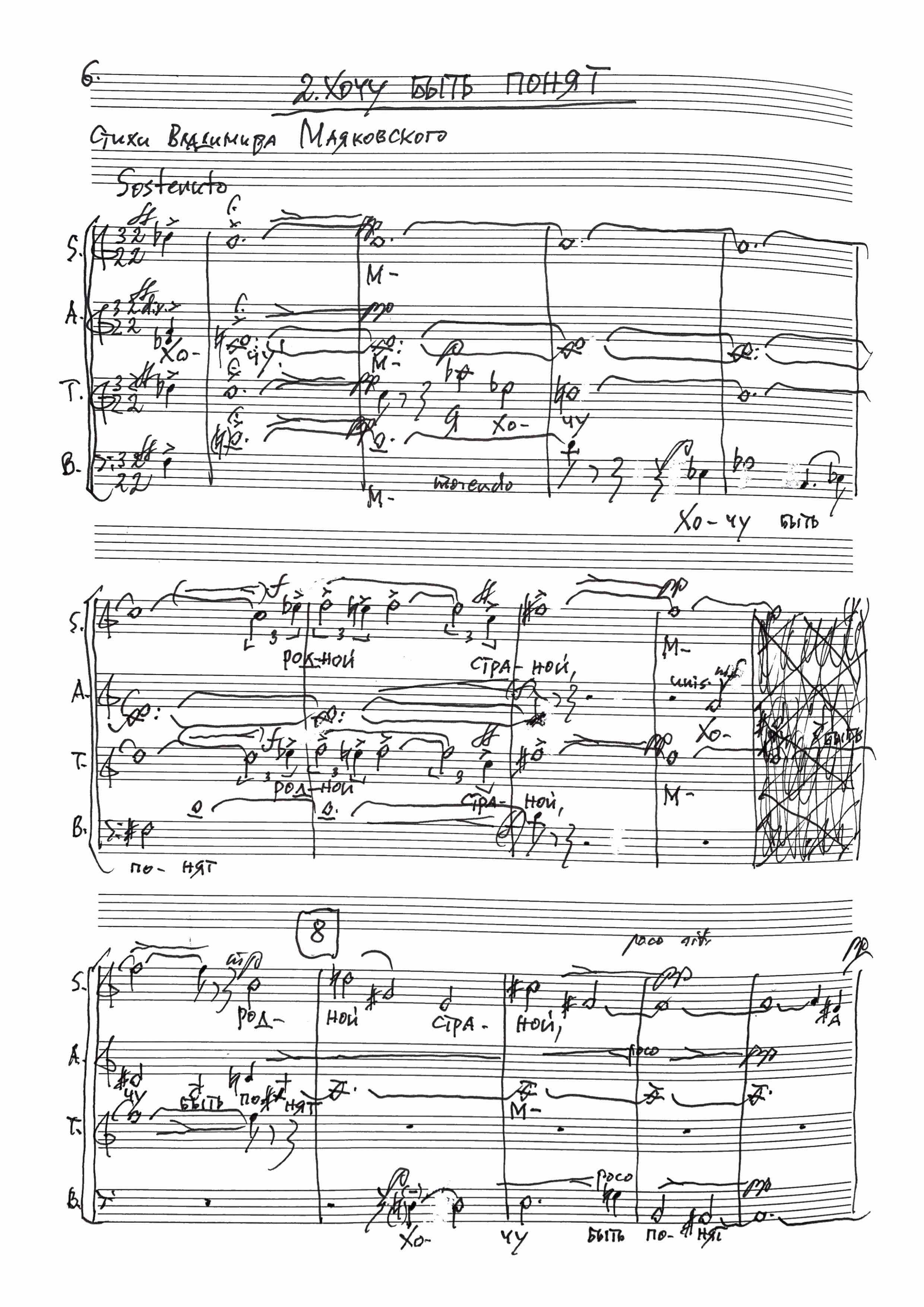

Так совпало, что «Два последних хора» были окончены 12 июня 2020 года, в День России. И, возможно, подсознательно, но эти сочинения несут в себе полемический заряд и обличительный пафос — против банальности и посредственности. Щедрин обращается к двум очень важным для себя поэтам — Андрею Вознесенскому (со строк которого началась эта статья) и Владимиру Маяковскому, чья поэзия свела композитора с важными людьми в его жизни — Лилей Брик и Василием Катаняном.

Как вспоминает Щедрин, «я очень любил, просто боготворил первый том стихов Маяковского — и писал на них музыку. И один мой приятель, литератор, как-то говорит: “Слушай, ты лабаешь так здорово! Пойдем к Лиле Брик? Она кормит вкусно, выпьем как следует, на такси деньги дает”. Я говорю: “А что, она жива?!” — “Жива! Она здесь, на Арбате — идем! Я с ней созвонюсь, слабаешь ей? Я у нее рояль видел”. — “Конечно!” Пошли к ней; я поиграл то, что написал. “По морям, играя, носится / с миноносцем миноносица”, “Вошла ты / резкая, как «нате!», / муча перчатки замш, / сказала: / «Знаете, / я выхожу замуж»”, “Левый марш”, конечно, и так далее. И если бы Лиле тогда не понравилось, я бы, может, и не женился на Майе Михайловне» [4].

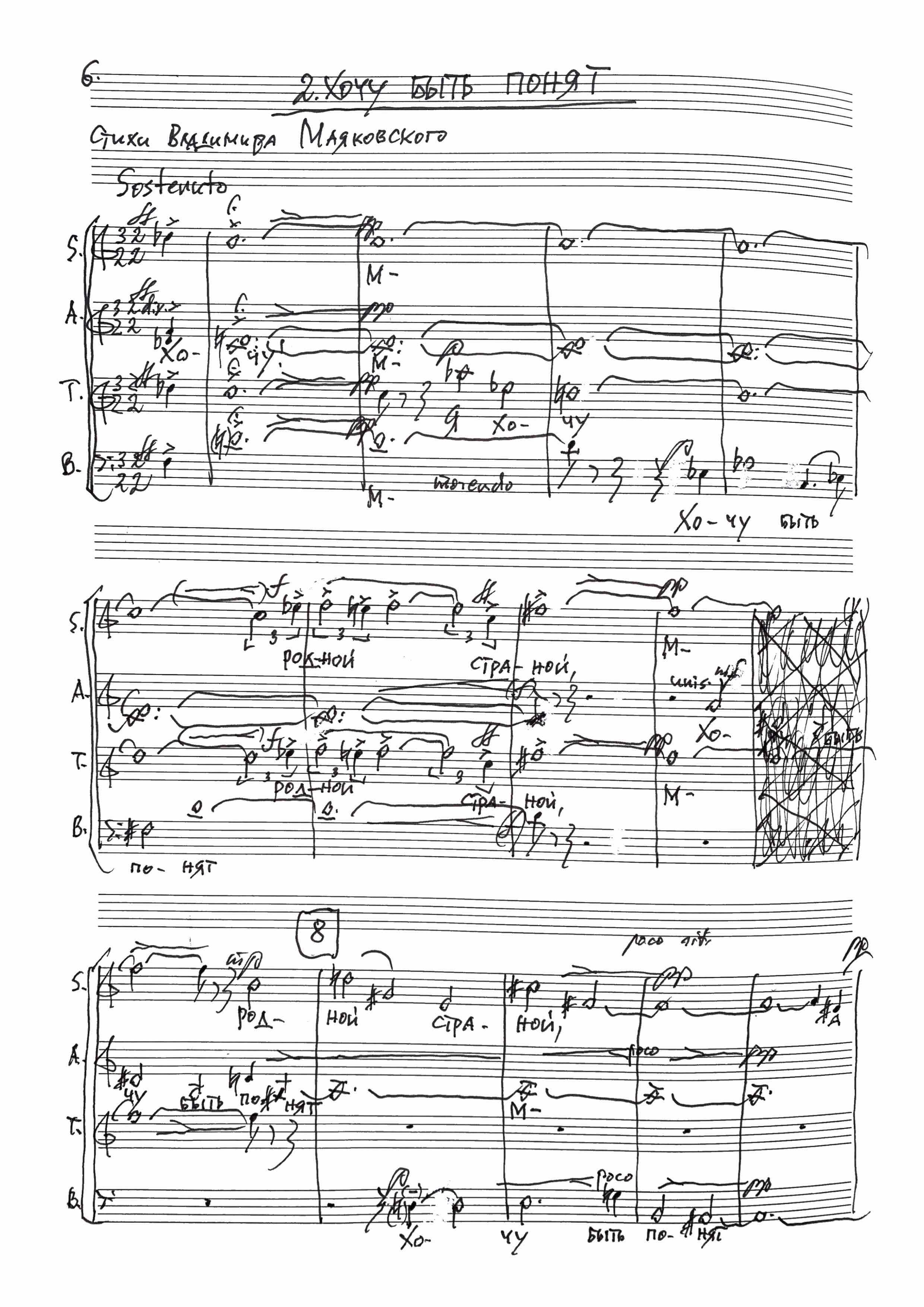

Выбранные тексты Вознесенского и Маяковского дополняют друг друга. «Графоманам Москвы» (см. пример 3) и «Хочу быть понят родной страной» (см. пример 4) — это послание будущим поколениям от художника, который всегда отстаивал свою независимость и свободу в творчестве. Оба стихотворения написаны поэтами-трибунами — в них превалируют плакатность, императивно-дерзкий посыл, что нашло отражение в выборе выразительных средств. Здесь господствует вертикаль, а не горизонталь (как, к примеру, в предшествующем опусе на стихи Лимонова); происходит столкновение динамических полюсов — от предельно громкого тутти до вкрадчивого пиано и тишайшего шепота.

Пример 3

Как всегда, важен принцип работы с текстом. У Вознесенского Щедрин наставляет увеличительное стекло на слово «графоманы», многократно скандируя его в первом разделе. Второй эпизод, напротив, представляет виртуозное скерцо, где основная часть стиха пропевается скороговоркой (штрих staccatissimo, sotto voce). Подведя к кульминации, композитор меняет штрих на legato, укрупняя движение и поднимая тесситуру (опять-таки эмблематически отражая текст: «Засвищу с высоты из Владимирской пустоши…»). Тут акцентируется слово «Слушайте»: так, исподволь перекидывается мостик (вспомним знаменитое «Послушайте!») к следующему хору на слова Маяковского (см. пример 4).

Пример 4

Примечательно, что здесь Щедрин берет только первую строфу, повторяя ее дважды: «Хочу быть понят родной страной, а не буду понят, что ж, по родной стороне пройду стороной, как проходит косой дождь». Изломанность мелодической линии подчеркивает боль художника, его одиночество. У Маяковского стихотворение оканчивается с долей бахвальства: «И Бог заплачет над моей книжкой! Не слова — судороги, слипшиеся комом, и побежит по небу с нею под мышкой, и, задыхаясь, будет читать своим знакомым». Но композитор, исключив это четверостишье, сосредотачивается на лирическом содержании, где обращение к человечеству гаснет, пока не услышанное, в шорохе дождевых капель.

Уже поставив точку в партитуре «Двух последних хоров», Щедрин решает написать еще цикл — Триптих на стихи Велимира Хлебникова, продолжающий линию философских раздумий композитора о бытии и смерти. Хлебников среди поэтов Серебряного века выделялся своими экспериментами в области словотворчества и так называемой «зауми». Щедрина, однако, привлекают те его стихи, которые написаны без внешнего эпатажа, но отличаются красотой образа и глубиной смысла.

Первый хор «Мне мало надо» (см. пример 5) — своего рода призыв к «добровольной бедности», аскетизму и слиянию с природой. Лаконична форма — четверостишье, уложенное в 23 такта. Фраза «мне мало надо» обрамляет произведение, звуча в начале как императив, а в конце — как констатация. Фактура основана на сопоставлении мотивов с текстом и вокализацией на слог и/или с закрытым ртом, а также на чередовании плавного, нисходящего движения голосов и широкого подъема в высокую тесситуру на словах: «да это небо, да эти облака». Устремленность вверх, к Всевышнему символизирует и завершение на мажорном квартсекстаккорде. В крупном плане тут просматриваются антитезы «возвышенного» и «земного», а также слова изреченного и чистого звука, льющегося словно «из души».

Пример 5

В основе второго хора также лежит четверостишье: «Спойте мне про девушек чистых, сих спорщиц с черемухой-деревом, про юношей стройно-плечистых: есть среди вас они — знаю и верю вам». Вновь 23 такта, но организованы они по-иному. Первую половину стиха поют сопрано, альты и тенора, олицетворяя девичью стать. Во второй, где текст — о юношах, включаются басы. Вокальные линии декламационны, и краткие распевы лишь подчеркивают это, а преобладание динамики p и pp требует от певцов особого внимания к артикуляции согласных. Главная кульминация приходится на последние пять тактов: постепенное завоевание высоты на crescendo подводит к финальному fff и вновь к остановке на мажорном квартсекстаккорде. Такое «чистое», классически ясное созвучие — редкость у Щедрина, и усиливает эффект последних слов: «верю вам!»

Для третьего хора композитор выбрал, наверное, самое известное стихотворение Хлебникова «Когда умирают кони — дышат, когда умирают травы — сохнут, когда умирают солнца — они гаснут, когда умирают люди — поют песни». Зримая красочность метафор вдохновила Щедрина на колористическое письмо. Это обобщающая цикл часть, по протяженности превосходящая две предыдущие — 74 такта. Она открывается интродукцией, где мужские голоса вокализируют в октаву, legatissimo. Эта кружащаяся вокруг своей оси печальная мелодия является своего рода причетом, литанией и далее выполняет функцию остинатного фона, на котором женские голоса поют текст.

Есть здесь и изобретательные приемы звукоподражания: например, в конце первой строфы, на слове «дышат» хор должен перейти на пение полузакрытым ртом на гласной «у», как бы имитируя горестные вздохи. В третьей строфе образ солнца передан через туттийное звучание на ff, а угасание светила — посредством глиссандо.

В этом хоре очень много разнообразных пауз, с помощью которых Щедрин стремится передать не просто неспешность мысли, но внутреннюю печаль и почти физическое ощущение постепенного истаивания жизни. Жанр этой части Триптиха можно определить как хор-романс — в нем доминирует песенность, фактура тяготеет к расслоению на ведущий голос и аккомпанирующие. И очевидно, что именно последние слова стихотворения («поют песни») определили такой склад изложения. Хор завершается тишайшей постлюдией-колыбельной — автор указывает нюанс ppp, просит петь «закрытым ртом», «вполголоса, нежнейше» (dolcissimo, sotto voce), а сопрано, ведущим мелодию, добавляет ремарки: «петь полузакрытым ртом, словно напевая», «как бы издалека» (quasi from a far). Последние пять восьмых на pppp должны восприниматься не столько как звуки определенной высоты, сколько как вибрации. Тем самым, завершая сочинение на мажорном трезвучии, композитор вуалирует определенность этой краски и словно подводит последнюю черту земного пути, одновременно открывая переход в иное измерение.

Век двадцать первый продолжается, он полон сюрпризов и неожиданных виражей. Продолжается и творчество Родиона Щедрина: пока версталась статья, он написал «Бурлеску», «Колыбельную» и еще одну пословицу «Быль добру молодцу не в укор». Все они войдут в готовящийся к изданию авторский хоровой сборник «Век двадцать первый».

Литература

- Вирабов И. Андрей Вознесенский. М. : Молодая гвардия, 2015. 703 с. URL: http://litlife.club/books/273280/read?page=141 (дата обращения: 09.10.2020).

- Кириченко О. Роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Библейские цитаты как средство выражения авторской идеи. Автореф. дисс. … кандидата искусствоведения. Ульяновск : Ульяновский гос. технический университет, 2008. 25 с. URL: http://cheloveknauka.com/roman-l-n-tolstogo-anna-karenina-bibleyskie-tsitaty-kak-sredstvo-vyrazheniya-avtorskoy-idei (дата обращения: 01.09.2020).

- Кривицкая Е. Пророк в своем отечестве // Музыкальная жизнь. 2019. № 3. С. 82–83.

- Монахова М. Композитор Родион Щедрин о жизни с Майей Плисецкой, дружбе с Лилей Брик, шестидесятниках и об опере «Лолита» // Forbes. 06.02.2020. URL: http://www.forbes.ru/forbeslife/392527-kompozitor-rodion-shchedrin-o-zhizni-s-mayey-pliseckoy-druzhbe-s-liley-brik (дата обращения: 09.10.2020).

- Плисецкая М. Мои балеты // Я, Майя Плисецкая. М. : Новости, 1994. C. 374–483.

- Тевлин Б. Внимая Щедрину // Р. Щедрин. Сочинения для хора. М. : Музыка, 2009. С. 5–10.

- Щедрин Р. Автобиографические записи. М. : АСТ, 2008. 288 с.

- Щедрин Р. «Я не думаю, что все в восторге от меня…». Интервью с М. Вороновой // Российская газета. 14.12.2017. URL: http://rg.ru/2017/12/14/kompozitor-rodion-shchedrin-ia-ne-dumaiu-chto-vse-v-vostorge-ot-menia.html (дата обращения: 09.10.2020).

Обновлено: 11.03.2023

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Муниципальное учреждение дополнительного образования

Методическая статья

Вдовенко Ю.Д.

Ярославль – 2017

1. Введение. Щедрин – Талантливый пианист, композитор. Многогранность его творчества, одной из интереснейших областей которого является фортепианная музыка.

2. Роль полифонических форм и приёмов изложения материала в фортепианной музыке Щедрина.

3. Ведущее принципы стиля композитора, основные черты его трактовки полифонических форм.

4. Цикл Прелюдий и Фуг, как ярчайшее выражения полифонического стиля Щедрина. Гармонический язык, образность, глубина содержания сборника.

5. Тематическое многообразие в прелюдиях и фугах.

6. Трактовка прелюдий в роли введения к фуге.

Само название Прелюдии и фуги вызывает в нашем воображении ассоциации с монументальным сооружением, воздвигнутым, быть мо жет, самым великим из всех творцов музыки. Неудивительно, что цикл Щедрина несет в себе отсвет традиции европейской полифонической музыки, истоки которой теряются в глубине столетий.

Идея контрапункта постепенно все сильнее и явственнее овладевала сознанием выдающихся творцов. Шуман, Вагнер, Брамс, Малер, Регер, Хиндемит и творцы новой венской школы — вот важнейшие вехи этого неумолимого процесса. Музыкаль ная ткань все более насыщалась мелодически развитыми голосами, они все более обретали самостоятельность, преодолевая синхронную расчлененность ткани.

В цикле Щедрина встречаются и прелюдии, не содержащие замет ных контрастов, где выдержан единый принцип изложения. Такова прелюдия fis — moll :

Прелюдия исполь зует разнообразные приемы контрапункта вплоть до ее построения по принципам полифонических форм. Форма пассакалии использована в 10-й прелюдии cis — moll .

В прелюдиях используются свободно трактованные приемы полифонического изложения. При этом они подчеркну то нестабильны, переходят друг в друга иной раз на протяжении весьма сжатого отрезка музыкального времени. пока зательна 1-я прелюдия, открывающая цикл.

Этот сборник является большим достижением в области поли фонического мастерства. Здесь в полной мере проявилась основ ная черта творчества Щедрина — стремление к новому, свежему, оригинальному. Композитор усложняет гармонический язык за счет необычных комбинаций, новых выразительных сочетаний, обогащает полифонию новыми приемами, с большой свободой применяет сложные контрапункты, не свойственные классической полифонии, связанной многочисленными ограничениями. Компо зитор отказывается от них, не боясь остроты звучания, жестких гармонических сочетаний, наложения одной гармонии на другую.

Прелюдии и фуги Щедрина не являются лишь средоточием сложных полифонических приемов. Их нельзя рассматривать толь ко как формальные искания. Музыка непосредственно обращается к нашему чувству, интеллекту, воздействует на воображение. Сбор ник представляет интерес не только с точки зрения технической, но и с эстетико-стилистической. Яркий тематизм, эмоциональная вы разительность музыки, богатство образов, глубина содержания — все это придает циклу большую художественную ценность.

Принцип рельефного интонационного контраста еще ярче и нагляд нее проявляется в двойных и тройных фугах, входящих в состав цикла. Так в тройной фуге c — moll контраст тем, в основном, подчер кивается средствами ритма:

Темы фуг Щедрина столь сложны, что для композитора более важным становится донести исходную мысль до слушателя, помочь ему осо знать всю ее сложность. Поэтому движение материала в его фугах не столько вносит в первоначально продекларированную, легко схва тываемую мысль новое содержание, сколько утверждает ее многократным показом, раскрывая заложенные в ней структурные связи, которые едва ли возможно уловить при первом проведении. B цикле Щедрина параллельность тональностей сохранена, и в этом он следует Прелюдиям и фугам Шостаковича. Но если у Шостаковича ладовое наклонение темы, равно как и вырастающей из нее пьесы не оставляет сомнений ввиду ясной опоры на диатонику, то хрома тическая природа мышления Щедрина создает существенные трудности при попытке определить не только лад, но и уловить его ведущие тональные опоры. Используются и другие приемы обращения с те мой, освященные традицией. В них есть, к примеру, тональные ответы с классической заменой доминантового тона. Оригинально этот прин цип применен в фуге fis — moll . Широко применяются Щедриным и всевозможные ритмические пре образования, восходящие к традиционным проведениям в увеличении и уменьшении. Прием увеличения темы композитор использует в экспозиции фуги Es — dur .

Тема насыщается «интонационными событиями особенно сильной степени. Темы его фуг, как правило, достаточно протяженны, порой изощренны по звуковысотному рисунку, по ритми ческим контрастам. Их структура интонационно сложна, даже если тема афористична и вполне однородна п о -материалу:

Типичны для цикла Щедрина протяженные темы, насыщенные сложными интонационными преобразованиями: