Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Социальная стратификация». План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Спрятать пояснение

Пояснение.

При анализе ответа учитывается:

— соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа;

— наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание данной темы по существу;

— корректность формулировок пунктов плана.

Один из вариантов плана раскрытия данной темы.

1. Социальная стратификация — понятие.

2. Критерии социальной стратификации:

а) уровень доходов;

б) объём власти;

в) уровень образования и т. д.

3. Виды социальной стратификации:

а) профессиональная;

б) экономическая;

в) политическая.

4. Исторические типы стратификации:

а) касты;

б) сословия;

в) классы и т. д.

5. Понятие социальное неравенство, его влияние на общественную жизнь:

а) положительное;

б) отрицательное.

6. Социальные страты в современном обществе.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| № | Критерии оценивания ответа на задание 24 | Баллы |

|---|---|---|

| 24.1 | Раскрытие темы по существу | 3 |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. |

3 | |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта |

2 | |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. |

1 | |

|

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла. ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания (например, не является сложным планом / не оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов) |

0 | |

| Указания по оцениванию:

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 2. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла |

||

| 24.2 | Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана | 1 |

|

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей |

1 | |

|

Все иные ситуации |

0 | |

| Максимальный балл | 4 |

Поделиться материалом

Материалы

ЕГЭ 2022

ОГЭ 2022

Новости ЕГЭ

Новости ОГЭ

Новости вузов

Новости регионов

IT в образовании

Наука

Бизнес-образование

Культура

Каникулы

Издательства

Спорт

Обзоры и аналитика

Добавьте в закладки!

Нажмите Ctrl+D в своем браузере!

Нашли ошибку?

Выделите её и нажмите Ctrl+Enter. Помогите сайту!

Советы

Повторение – мать учения! Наибольшего эффекта от повторения вы добьётесь если сделаете это за 15 – 20 минут до сна и утром, на свежую голову.

- Вконтакте

- Telegram

Официальный канал нашего сайта в Telegram.

Новости в сфере образования

Объяснение различных тем

Помощь в подготовке

Подписаться

Tweets by cknow_ru

опрос

Кто вы?

Ученик (если что это ссылка)

Учитель (это тоже ссылка)

Другое

1. Понятие социальной структуры общества.

2. Элементы социальной структуры общества:

а) социальные общности;

б) социальные группы;

в) социальные слои;

г) социальные институты.

3. Естественное и социальное неравенство людей.

4. Типы социальной стратификации:

а) рабство;

б) кастовая система;

в) сословия;

г) классовая система.

5. Институциональная структура общества:

а) политические институты;

б) экономические институты;

в) социальные институты.

6 Социальная мобильность и маргинальность.

1. Понятие социальной структуры общества.

2. Элементы социальной структуры общества:

а) социальные общности;

б) социальные группы;

в) социальные слои;

г) социальные институты.

3. Уровень дохода как основной критерий выделения социальных классов:

а) высший класс;

б) средний класс;

в) низший класс.

4. Экономические причины изменения социальной структуры общества:

а) структурные изменения в экономике;

б) изменения в системе занятости;

в) снижение уровня жизни подавляющего большинства населения;

г) изменения отношений собственности;

д) смена типа экономической системы;

е) научно-технический прогресс.

5. Тенденции трансформации социальной структуры российского общества.

1. Понятие социальной стратификации.

2. Функции социальной стратификации:

а) упорядочение общественной жизни;

б) организация людей в группы;

в) социализация личности и её поддержка.

3. Исторические типы социальной стратификации:

а) касты;

б) сословия;

в) классы.

4. Виды социальной стратификации:

а) экономическая;

б) политическая;

в) социально-профессиональная.

5. Критерии социальной стратификации:

а) доход (низший класс, средний класс, высший класс);

б) образование (начальное, среднее, высшее);

в) место жительства (горожане, провинциалы, селяне);

г) профессиональная деятельность (инженеры, учителя, учёные и пр.).

6. Принадлежность к страте:

а) субъективная;

б) объективная.

7. Особенности социальной стратификации в современном российском обществе.

1. Понятие социальной мобильности.

2. Факторы, влияющие на социальную мобильность.

3. Виды социальной мобильности:

а) вертикальная и горизонтальная;

б) индивидуальная и коллективная;

в) межпоколенная и внутрипоколенная;

г) организованная и структурная.

4. Социальные лифты:

а) получение образования;

б) вступление в брак;

в) собственность;

г) служба в армии и др.

5. Роль и значение социальной мобильности в современном обществе.

1. Социальная мобильность — перемещение из одной социальной группы в другую.

2. Виды социальной мобильности:

а) горизонтальная и вертикальная (нисходящая и восходящая);

б) индивидуальная и групповая;

в) межпоколенная и внутрипоколенная.

3. Социальная мобильность как инструмент анализа динамики общества, изменения его социальных параметров:

а) низкая социальная мобильность — черта замкнутых обществ;

б) высокие показатели социальной мобильности — характеристика современного общества.

4. Возможность перемещения по социальной лестнице — важное условие развития личности:

а) мотив получения образования;

б) профессиональной квалификации и др.

5. Свободное перемещение в социальном пространстве —фактор развития общества:

а) удовлетворение потребностей социально-экономического и научно-технического развития;

б) обеспечение притока высокообразованных специалистов и профессионалов, способных «генерировать идеи», решать задачи управления общественными процессами).

1. Социальная общность как совокупность людей, объединённая условиями и целями жизнедеятельности.

2. Разновидности социальных общностей:

а) номинальные общности;

б) массовые общности;

в) аудитория;

г) социальные круги.

3. Признаки социальных групп:

а) устойчивость состава;

б) продолжительность существования;

в) определённость состава и границ;

г) общая система ценностей и норм;

д) осознание своей принадлежности к группе каждым индивидом.

4. Классификация групп:

а) по характеру связей (формальные и неформальные);

б) по уровню взаимодействия внутри группы (первичные и вторичные);

в) по объёму (большие и малые);

г) в зависимости от пола и возраста (демографические) и т. д.

5. Групповая сплочённость и дифференциация.

6. Специфика формирования и взаимодействия социальных групп в современной России.

1. Понятие «малая группа».

2. Признаки малой социальной группы:

а) небольшое число членов;

б) непосредственность общения между ее членами;

в) общие интересы, цели и совместная деятельность;

г) определенная локализация в пространстве и устойчивость во времени;

д) внутренняя расчлененность функций и групповых ролей;

е) общие нормы, установки, ценностные ориентации и способы поведения;

ж) определенная структура организации и управления;

з) групповая идентичность.

3. Виды малых групп:

а) формальные;

б) неформальные;

в) референтные.

4. Функции социальных групп:

а) функция социализации;

б) инструментальная;

в) экспрессивная;

г) поддерживающая.

5. Особенности формирования малых социальных групп в современном обществе

1. Понятие о межличностных отношениях.

2. Отличительные черты межличностных отношений:

а) эмоционально окрашенный характер;

б) непосредственный характер взаимодействия, коммуникации;

в) осуществление внутри узкого круга людей.

3. Основные сферы межличностных отношений:

а) отношения в семье;

б) отношения среди коллег;

в) отношения в дружеской компании.

4.Условия эффективности межличностного взаимодействия:

а) принятие иного мнения как должного;

б) готовность к диалогу и взаимопониманию;

в) осуществление совместной деятельности;

г) общность целей и интересов.

5. Соперничество и сотрудничество в межличностных отношениях.

6. Специфика межличностного конфликта и его значение.

1. Общение как субъект-субъектное взаимодействие.

2. Признаки общения:

а) обмен информацией, её уточнение, обогащение;

б) обмен действиями, построение общей стратегии взаимодействия;

в) восприятие и понимание партнёра, его поведения и психологических особенностей.

3. Типы субъектов общения:

а) реально существующие субъекты;

б) иллюзорные партнёры;

в) воображаемые партнёры.

4. Виды общения (по цели и содержанию):

а) познавательное;

б) деловое;

в) личностное.

5. Основные функции общения:

а) коммуникативная (обмен информацией);

б) перцептивная (принятие друг друга);

в) интерактивная (взаимодействие друг с другом).

6. Коммуникабельность (общительность) как свойство личности.

7. Условия конструктивного общения:

а) готовность к сотрудничеству и компромиссу;

б) принятие иной точки зрения при отстаивании своей;

в) уважительное отношение к партнёру.

8. Специфика общения в сетевом сообществе:

а) интенсивность коммуникаций;

б) виртуальное общение;

в) обилие и разнообразие информационных потоков.

9. Общение как особый вид человеческой деятельности.

10. Общение в игре, труде, учении.

1. Понятие и специфические признаки общения.

2. Функции общения в формировании и развитии человека.

3. Общение как субъект-субъектное взаимодействие.

4. Типы субъектов общения:

а) реально существующие субъекты

б) иллюзорные партнеры

в) воображаемые партнеры

5. Средства общения.

6. Виды общения:

а) непосредственное и опосредованное

б) прямое и косвенное

7. Факторы, способствующие успешному общению:

а) взаимопонимание

б) солидарность

в) толерантность

1. Молодёжь как социологическое понятие.

2. Границы молодежного возраста (важнейшие этапы взросления):

а) подростки (тинейджеры) — 16-18 лет;

б) молодёжь — от 18 до 24 лет:

в) «молодые взрослые» — от 25 до 30 лет.

3. Особенности социального положения молодёжи:

а) переходность положения;

б) высокий уровень мобильности;

в) освоение новых социальных ролей;

г) перспективы в профессиональном и карьерном плане.

4. Социально-психологические качества молодёжи:

а) неустойчивость психики;

б) внутренняя противоречивость;

в) низкий уровень толерантности;

г) стремление отличаться от других;

д) наличие специфической молодёжной субкультуры.

5. Основные проблемы современной российской молодежи:

а) сокращение численности молодёжи в структуре населения;

б) рост молодёжной безработицы и падение престижа в обществе ряда профессий;

в) ухудшение состояния здоровья молодого поколения.

6. Государственная молодёжная политика РФ.

1. Молодёжь как социально-демографическая группа.

2. Определение молодёжной субкультуры.

3. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте:

а) роль школьника, студента;

б) роль работника;

в) роль гражданина и др.

4. Молодёжная субкультура как часть культурной среды современного общества:

а) ценности и идеалы;

б) язык, символы, особенности межличностного общения;

в) стиль жизни, нормы поведения, мода.

5. Неформальные молодёжные объединения:

а) панки;

б) рокеры;

в) готы;

г) футбольные фаны и др.

6. Девиантное поведение молодёжи и его причины.

1. Понятие «этническая общность».

2. Признаки этноса:

а) наличие территории проживания;

б) общность языка, традиций, обычаев;

в) общность исторического и социокультурного опыта;

г) сходные черты внешнего облика, характера и ментальности.

3. Разновидности этнических групп:

а) род и племя;

б) народность;

в) нация.

4. Тенденции межэтнических отношений:

а) интеграция;

б) дифференциация.

5. Межэтнические отношения в современном мире.

1. Нация как высшая форма этнической общности.

2. Основные тенденции в развитии межнациональных отношений:

а) межнациональная интеграция;

б) межнациональная дифференциация.

3. Демократические принципы межнациональных отношений:

а) равноправие представителей разных наций во всех сферах жизни общества;

б) свободный доступ к изучению национальных языков, обычаев и традиций;

в) право граждан на определение своей национальной принадлежности;

г) развитие толерантности и поликультурного диалога в обществе;

д) создание в обществе нетерпимого отношения к ксенофобии, шовинизму, пропаганде национальной исключительности.

4. Межнациональные отношения и национальная политика в современной России.

1. Понятие межнационального конфликта.

2. Причины возникновения межнациональных конфликтов:

а) неравенство в уровне жизни;

б) миграция;

в) территориальные споры;

г) принадлежность к разным конфессиям;

д) различное представительство в престижных профессиях, социальных слоях, органах власти и т. д.

3. Национализм как проявление межнациональных конфликтов и его виды:

а) этнический (защитный);

б) державно-государственный (воинствующий);

в) бытовой.

4. Формы национализма:

а) расизм;

б) шовинизм;

в) геноцид;

г) апартеид;

д) ксенофобия.

5. Пути разрешения межнациональных конфликтов в XXI в.:

а) признание существования межнациональных проблем и решение их мирными методами;

б) взаимные уступки и безусловная реализация прав и свобод лиц любой национальности;

в) переговоры на базе взаимного уважения и стремления поиска компромиссных решений;

г) использование экономических рычагов для нормализации ситуации и др.

6. Межнациональные конфликты на территории СНГ и РФ.

1. Что такое национальная политика?

2. Принципы государственной национальной политики в России:

а) равенство прав и свобод человека и гражданина, запрещение любых форм дискриминации;

б) сохранение целостности и неприкосновенности территории РФ;

в) гарантия прав коренных малочисленных народов;

г) содействие развитию национальных культур и языков народов России и др.

3. Конституция РФ о праве каждого гражданина определять и указывать свою национальную принадлежность.

4. Культура межнациональных отношений.

5. Межнациональные конфликты в России и пути их преодоления:

а) формирование у населения установок толерантного сознания и поведения;

б) уважение национального достоинства, отказ от насилия;

в) развитие демократии и правовых начал в жизни общества и т.д.

1. Социальный конфликт — столкновение интересов личностей и групп.

2. Основные причины возникновения конфликтов:

а) неблагоприятные условия работы;

б) неудовлетворённость оплатой труда;

в) психологическая несовместимость людей;

г) различие существенных интересов и принципов;

д) перераспределение влияния в группе или между группами;

е) идеологические разногласия (политические и религиозные);

ж) несправедливое распределение ценностей (доходов, знаний, информации, благ).

3. Виды социальных конфликтов:

а) внутриличностный или личностно-ролевой (столкновение происходит в душе самого человека);

б) межличностный (разногласия возникают между двумя или более членами группы);

в) межгрупповой — в борьбу втягиваются группы людей, каждая из которых имеет собственные интересы и цели;

г) конфликт принадлежности — человек входит в две группы, которые конкурируют между собой;

д) конфликт с внешней средой — неприятие государственных организаций, законов, норм, правил, традиций и обычаев.

4. Стадии развития межгруппового конфликта:

а) постепенное усиление участников конфликта за счёт введения новых сил;

б) увеличение количества проблемных ситуаций и углубление первичной проблемной ситуации;

в) повышение конфликтной активности участников, вовлечение новых лиц;

г) нарастание эмоциональной напряжённости;

д) изменение отношения к проблемной ситуации или конфликту в целом.

5. Конструктивные и деструктивные способы разрешения конфликтов.

6. Повышение социальной культуры, готовность к переговорному процессу и компромиссу — ведущие способы разрешения конфликтов в современном мире.

1. Понятие «межличностный конфликт».

2. Причины конфликтов:

а) несправедливое распределение материальных и духовных благ;

б) искажение информации;

в) психологическая несовместимость;

г) стремление к власти;

д) различие во взглядах и мнениях;

е) различие в опыте и знаниях.

3. Стадии конфликта:

а) предконфликтная;

б) конфликтная;

в) разрешение конфликта;

г) послеконфликтная.

4. Стили поведения в конфликте:

а) уход (избегание, бездействие);

б) приспособление (уступка);

в) принуждение (борьба, соперничество);

г) компромисс;

д) сотрудничество.

5. Недопущение конфликта и его профилактика.

1. Социальные нормы как регулятор общественных отношений.

2. Признаки социальных норм:

а) возникают в процессе исторического развития;

б) представляют собой определенный стандарт (образец, эталон) поведения;

в) носят объективный характер;

г) рассчитаны .на многократное повторение;

д) выстраиваются в определенной иерархии.

3. Виды социальных норм:

а) табу, обычаи, традиции;

б) моральные нормы;

в) религиозные нормы;

г) корпоративные нормы;

д) правовые нормы.

4. Функции социальных норм:

а) культурно-историческая;

б) социального контроля;

в) воспитательная;

г) регулятивная;

д) стабилизирующая.

1. Социальные нормы как правила поведения, принятые в обществе.

2. Функции социальных норм:

а) координация деятельности людей;

б) освоение правил жизни в обществе молодого поколения;

в) выступают в качестве характерных признаков групп.

3. Виды социальных норм:

а) моральные нормы;

б) правовые нормы;

в) религиозные нормы;

г) обычаи и традиции;

д) ритуалы, церемонии;

е) нормы этикета и пр.

4. Социальные санкции — меры воздействия общества на личность.

5. Типы социальных санкций:

а) по предъявлению (формальные и неформальные);

б) по отношению к личности (позитивные, негативные).

6. Сложность сочетания различных норм и санкций в современном обществе.

1. Семья — первичная ячейка общества.

2. Основные типы семейных отношений:

а) кровнородственные;

б) брачные.

3. Особенности семьи:

а) семья как малая группа;

б) семья как социальный институт.

4. Свойства семьи как малой группы:

а) наличие кровнородственных или брачных связей;

б) совместное ведение домашнего хозяйства, бытовые отношения.

5. Функции семьи:

а) репродуктивная;

б) досуговая;

в) воспитательная;

г) эмоционально-психологическая;

д) хозяйственная;

е) статусная и т. д.

6. Формы семьи:

а) по составу (нуклеарная, поколенная, полная, неполная);

б) по характеру взаимоотношений между членами: традиционная (патриархальная), партнёрская (демократическая);

7. Тенденции развития семьи в современном обществе:

а) равномерное распределение прав и обязанностей в семье;

б) изменение традиционных гендерных ролей в семьях;

в) увеличение числа ранних браков и их распад;

г) утрата прежних традиций, праздников и авторитета взрослых членов семьи;

д) рост числа разводов и сексуальное раскрепощение;

е) увеличение занятости женщины вне семьи, интересов членов семьи, не связанных с семейной жизнью.

8. Особенности развития семьи в современной России

1. Понятие об отклоняющемся поведении.

2. Причины отклоняющегося поведения:

а) влияние семьи и семейного воспитания;

б) наличие способностей и талантов;

в) кризисные явления в обществе;

г) проблемы социализации молодёжи.

3. Виды отклоняющегося поведения:

а) позитивное;

б) девиантное;

в) делинквентное.

4. Формы девиантного поведения:

а) алкоголизм;

б) табакокурение;

в) наркомания;

г) проституция и пр.

5. Реакция общества на различные проявления социальной девиации.

1. Социальный статус как характеристика положения человека в обществе.

2. Признаки социального статуса:

а) место жительства;

б) уровень образования и профессия;

в) стиль поведения и одежды и т.д.

3. Основные виды социальных статусов:

а) предписанный (заданный, врождённый);

б) достигаемый (приобретённый).

4. Связь между социальным статусом и социальной ролью.

5. Структура ролевого набора личности:

а) роли в семье;

б) роли в малом социуме;

в) роли в профессиональной деятельности;

г) роли в гражданской деятельности и т.д.

6. Социализация как процесс усвоения индивидом социальных ролей.

1. Понятие социализации.

2. Задача и функция социализации.

3. Соотношение понятий «социализация» и «воспитание».

4. Виды социализации:

а) первичная

в) вторичная

5. Факторы, способствующие успешной социализации:

а) агенты социализации

б) социальные лифты

в) социально-экономические и политические условия

1. Что такое социализация?

2. Функции социализации:

а) освоение системы знаний о мире, человеке, человеческом обществе;

б) приобретение опыта взаимодействия человека с обществом;

в) усвоение моральных ценностей и идеалов;

г) освоение практических умений и навыков.

3. Социализация на протяжении всей жизни:

а) от младенчества до молодости;

б) освоение новых социальных ролей в зрелом возрасте;

в) продолжается ли социализация в старости?

4. Институты (агенты) социализации:

а) значение семьи в первичной социализации;

б) роль образования в социализации личности;

в) опыт сверстников;

г) СМИ как агенты социализации.

5. Значение социализации для личности.

Дома: 1. Развернутый план на тему: «Социальное неравенство: зло или благо? 2. понятия учить! § 13

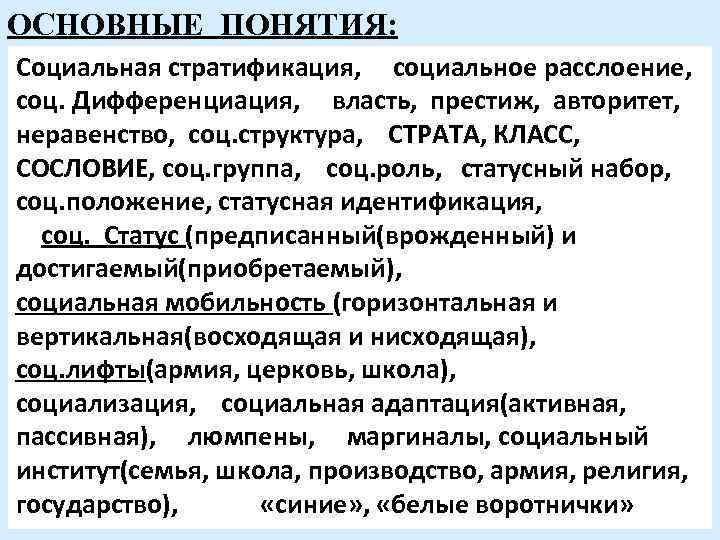

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Социальная стратификация, социальное расслоение, соц. Дифференциация, власть, престиж, авторитет, неравенство, соц. структура, СТРАТА, КЛАСС, СОСЛОВИЕ, соц. группа, соц. роль, статусный набор, соц. положение, статусная идентификация, соц. Статус (предписанный(врожденный) и достигаемый(приобретаемый), социальная мобильность (горизонтальная и вертикальная(восходящая и нисходящая), соц. лифты(армия, церковь, школа), социализация, социальная адаптация(активная, пассивная), люмпены, маргиналы, социальный институт(семья, школа, производство, армия, религия, государство), «синие» , «белые воротнички»

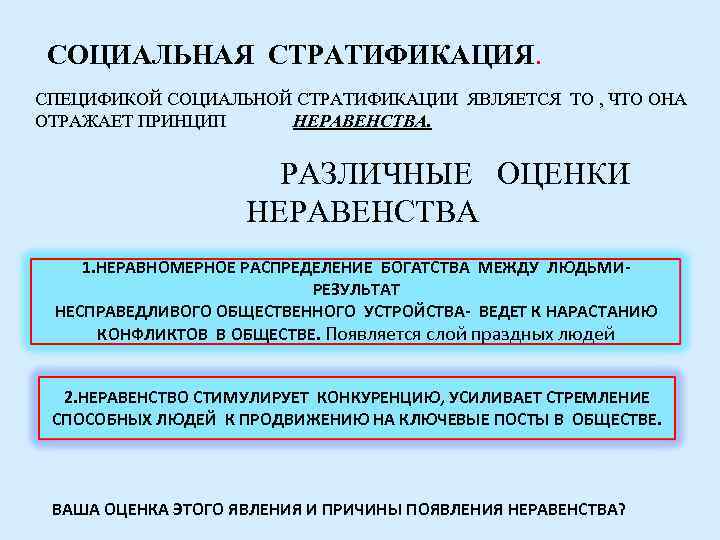

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ. СПЕЦИФИКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТО , ЧТО ОНА ОТРАЖАЕТ ПРИНЦИП НЕРАВЕНСТВА. РАЗЛИЧНЫЕ ОЦЕНКИ НЕРАВЕНСТВА 1. НЕРАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОГАТСТВА МЕЖДУ ЛЮДЬМИРЕЗУЛЬТАТ НЕСПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА- ВЕДЕТ К НАРАСТАНИЮ КОНФЛИКТОВ В ОБЩЕСТВЕ. Появляется слой праздных людей 2. НЕРАВЕНСТВО СТИМУЛИРУЕТ КОНКУРЕНЦИЮ, УСИЛИВАЕТ СТРЕМЛЕНИЕ СПОСОБНЫХ ЛЮДЕЙ К ПРОДВИЖЕНИЮ НА КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТЫ В ОБЩЕСТВЕ. ВАША ОЦЕНКА ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ И ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА?

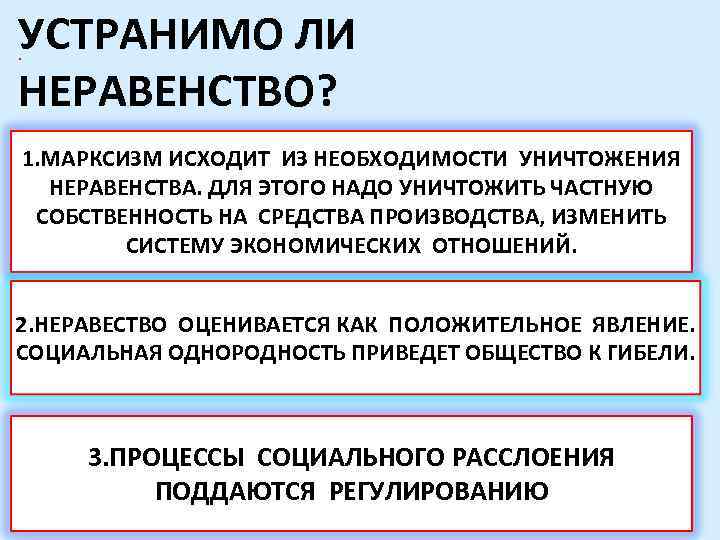

УСТРАНИМО ЛИ НЕРАВЕНСТВО? . 1. МАРКСИЗМ ИСХОДИТ ИЗ НЕОБХОДИМОСТИ УНИЧТОЖЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА. ДЛЯ ЭТОГО НАДО УНИЧТОЖИТЬ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 2. НЕРАВЕСТВО ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СОЦИАЛЬНАЯ ОДНОРОДНОСТЬ ПРИВЕДЕТ ОБЩЕСТВО К ГИБЕЛИ. 3. ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ ПОДДАЮТСЯ РЕГУЛИРОВАНИЮ

Формы стратификации: Рабство. Касты. Сословие.

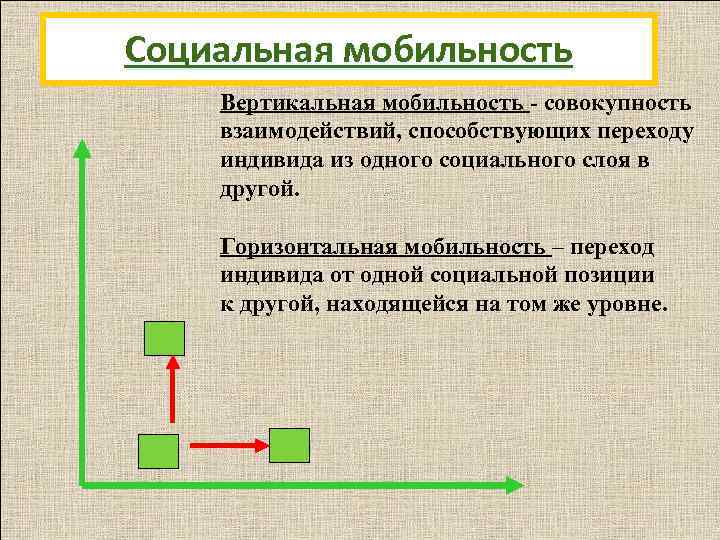

• Социальная мобильность – 1. горизонтальная; 2. вертикальная ВОСХОДЯЩАЯ (соц. подъём); 3. Вертикальная НИСХОДЯЩАЯ(соц. спуск);

Социальная мобильность Вертикальная мобильность — совокупность взаимодействий, способствующих переходу индивида из одного социального слоя в другой. Горизонтальная мобильность – переход индивида от одной социальной позиции к другой, находящейся на том же уровне.

Задание Изобразите графически вертикальную ( ) и горизонтальную ( ) мобильность по следующим позициям: • А) изменение профессии: рабочий стал инженером; • Б) переезд из одного города в другой без изменения профессии; • В) повышение квалификации в рамках одной профессии ( инженер – ведущий инженер); • Г) повышение уровня образования ( техник, получив высшее образование, стал начальником цеха); • Д) понижение в должности.

• А) изменение профессии: рабочий стал инженером (↑); • Б) переезд из одного города в другой без изменения профессии (→); • В) повышение квалификации в рамках одной профессии ( инженер – ведущий инженер) (↑); • Г) повышение уровня образования ( техник, получив высшее образование, стал начальником цеха (↑); • Д) понижение в должности ( ↓ ).

1. Напишите 3 тезиса о том нужна или нет социальная мобильность? • 1. • 2. • 3.

Какой канал социальной мобильности вы считаете самым подходящим для себя? Ответ аргументируйте.

• Разновидности мобильности: 1. географическая; 2. Миграция; 3. Групповая; 4. Индивидуальная.

Социальные лифты (По П. Сорокину): Армия. Церковь. Школа. Семья. Собственность.

Выводы: 1. Социальная мобильность необходима, т. к. служит неотъемлемой частью культуры в любом современном индустриально развитом обществе. 2. В условиях современного открытого общества от вас самих зависит, какое положение вы будете занимать в обществе, в какой социальной группе находиться. 3. Благодаря своим собственным усилиям вы сможете изменить социальное положение, переместиться с одной ступеньки социальной лестницы на другую.

ЛЮМПЕНЫ И МАРГИНАЛЫ. ЛЮМПЕНЫ- ОТ НЕМЕЦКОГО-» ЛОХМОТЬЯ» — БРОДЯГИ, НИЩИЕ, БОМЖИ. МАРГИНАЛЫ- ОТ ЛАТ. «НАХОДЯЩИЕСЯ НА КРАЮ» – ГРУППЫ ЗАНИМАЮЩИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ УСТОЙЧИВЫМИ ОБЩНОСТЯМИ. И ЛЮМПЕНЫ И МАРГИНАЛЫ СТРЕМЯТСЯ К РЕЖИМУ «СИЛЬНОЙ РУКИ» В ТОЖЕ ВРЕМЯ ВЫХОДЦЫ ИЗ МАРГИНАЛОВ УСПЕШНЫ И ПРЕДПРИМЧИВЫ.

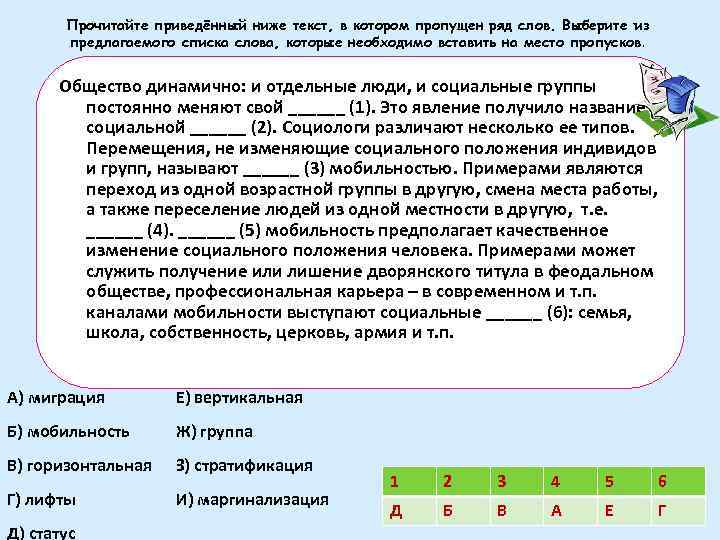

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно меняют свой ______ (1). Это явление получило название социальной ______ (2). Социологи различают несколько ее типов. Перемещения, не изменяющие социального положения индивидов и групп, называют ______ (3) мобильностью. Примерами являются переход из одной возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселение людей из одной местности в другую, т. е. ______ (4). ______ (5) мобильность предполагает качественное изменение социального положения человека. Примерами может служить получение или лишение дворянского титула в феодальном обществе, профессиональная карьера – в современном и т. п. каналами мобильности выступают социальные ______ (6): семья, школа, собственность, церковь, армия и т. п. А) миграция Е) вертикальная Б) мобильность Ж) группа В) горизонтальная З) стратификация Г) лифты И) маргинализация Д) статус 1 2 3 4 5 6

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно меняют свой ______ (1). Это явление получило название социальной ______ (2). Социологи различают несколько ее типов. Перемещения, не изменяющие социального положения индивидов и групп, называют ______ (3) мобильностью. Примерами являются переход из одной возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселение людей из одной местности в другую, т. е. ______ (4). ______ (5) мобильность предполагает качественное изменение социального положения человека. Примерами может служить получение или лишение дворянского титула в феодальном обществе, профессиональная карьера – в современном и т. п. каналами мобильности выступают социальные ______ (6): семья, школа, собственность, церковь, армия и т. п. А) миграция Е) вертикальная Б) мобильность Ж) группа В) горизонтальная З) стратификация Г) лифты И) маргинализация Д) статус 1 2 3 4 5 6 Д Б В А Е Г

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Проблема социальной стратификации». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Ответ:

При анализе ответа учитываются:

— соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа;

— наличие пунктов плана, указывающих на понимание экзаменуемым основных аспектов данной

темы, без которых она не может быть раскрыта по существу;

— корректность формулировок пунктов плана.

Формулировки пунктов плана, носящие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики

темы, не засчитываются при оценивании

Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1. Понятие социальная стратификация.

2. Критерии социальной стратификации:

а) власть;

6) доход и богатство;

в) престиж профессии;

г) уровень образования.

3. Исторические системы стратификации:

а) рабство;

б) касты;

в) сословия;

г) классы.

4. Социальная стратификация и социальное неравенство, его влияние на социальные отношения:

а) положительное;

б) отрицательное.

Возможно другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов плана. Они

могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах

Наличие любых двух из 2, 3, 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу.

ПЛААН С8.

1.Социальная структура и социальные отношения. 1. Понятие о соц. структуре.

2.Социальная стратификация. 2. Подходы к изучению соц. стратификации

А) Стратификация по Веберу а) стратификация по Веберу

Б)Стратификация по Марксу б) стратификация по Марксу

В) Социальная дифференциация 3. Понятие о соц. отношениях

Г) Социальное неравенство 4. Классификация соц. отношений

3.Социальная мобильность.а) формальные (деловые)

А) Социальный лифт б) неформальные

Б) Стиль жизни

В) Жизненные шансы

4. Люмпенство и маргиналы

1. Понятие о социальных институтах

2. Типы социальных институтов

А) Экономические

Б) Политические

В) Социально-культурные

Г) Институт религии

3.Функции социальных институтов

А) Скрытые

Б) Явные

В) Дисфункции

4. Социальная инфраструктура

1.Роль экономики в жизни общества 1. Понятие об экономике

2. Основные экономические показатели благосостояния общества

1. ВВП

2. ВНП

3. Национальный доход

4. уровень инфляции

А) Экономика 3. взаимосвязь экономики и др. сфер жизни общества

Б) Экономическая Сфера а) эк кризис стимулирует рост безработицы, отчего растет преступность

В) Экономические институты б) решение эк проблем — главный лозунг в предвыборной гонке партий

2. Экономика как подсистема общества в) от уровня финансирования учреждений образования зависит качество знаний учащихся

3.Экономика и сферы общества 3.

А) Политика

Б) Культура

В) Уровень жизни

4. Экономика и структура общества

1.Социальный статус и роль

А) Социальный статус личности

Б) Социальные роли личности

В) ролевой набор и конфликт

2.Социализация личности

А)Первичные

Б) Вторичные

3.Социальная адаптация

А) Престиж

Б) Авторитет

В) Манипуляция

1.Социальные ценности и нормы

А)Социальная ценность

Б) Социальные нормы

В) Социальная значимость

2.Социальные регуляторы

А) Нормы права

Б) Нормы Морали

В) Правовые отношения

3. Примеры нормы и ценности в жизни

1.Отклоняющиеся поведения и социальный контроль

2. примеры Отклоняющиеся поведения

А) Наркомания

Б) Преступность

В)Национализм

3. виды Социальный контроль

А) Самоконтроль

Б)Санкции

В) Социальные норм

1.Социальные интересы и формы социального взаимодействия

2.Социальные интересы

А) Экономические

Б) Политические

В) Культурные

3.Формы социального взаимодействия

А) сотрудничество

Б) Соперничество

В) Социальный конфликт

1.Этнос и нация ( не то.

2. Этнос

3. Нация и национальность

А) Национальные традиции

Б) Национальные ценности

В) Национальный менталитет

3.Этническое многообразие

А) Демографическая

Б) Географическая

В) Антропологическая

1.Межэтнические отношения и национальная политика

2. Современные черты Межэтнических отношений

А) Интеграция

Б) Дифференциация

В) Сотрудничество

3. Межнациональные конфликты (к чему это? про них в теме ни слова)

А) Территориальные причины

Б) Экономические

В) Социальные

4. Регулирование межэтнических отношений

1.Демографическая ситуация в современной России 1. Понятие о демографии

А) Негативные Тенденции 2. Тенденции демограф. ситуации в стране

Б) Естественная убыль населения а) естественная убыль населения на протяжении более 10 лет

В) Депопуляция б) низкие показатели продолжительности жизни

2. Демографическая Политика в России в) последние 2-3 года в стране рождаемость выше смертности

3 МЕРЫ ДемографическОЙ политикИ государства

Б) Стимулирование рождаемости ( «материнский капитал»)

В) Улучшение общего уровня жизни

1.Институт семьи и брака

2. Семья как соц. Институт

А) Нормативный механизм

Б) Семейные роли

В) Функции семьи

3. Социальный институт брака

А) Формы брака

Б) Эволюционность брака

В) Законность брака

4. Государственная политика поддержка семьи

1.Быт и бытовые отношения

2. Социально-бытовые интересы

А) Демографические

Б) Территориальные

В) Качество Жизни

3. Культура бытовых отношений

А) Культура питания

Б)Культура ведения домашнего хозяйства

В) Культура досуга

4. Урбанизация и быт

1.Молодежь в современном обществе

2. Молодежь как соц. Группа

А) Тинейджеры

Б) Субкультура

В) Контркультура

3. Функция и жизнь молодежи

А) Гражданское совершеннолетие

Б) Образование

В) Начало трудовой деятельности

1.Социальная структура общества

А) Социальное стратификация

Б) Социальное государство

В)Социальное обеспечение

2. Развитие соц. Отношений

А) Социальная мобильность

Б)Миграция

В) Бедность населения

3. Основы соц. Политики

-

Понятия «социальное

неравенство», «социальная стратификация»,

основания и критерии стратификации. -

Характеристика

основных социальных слоев общества. -

Исторические

формы социальной стратификации. -

Проблемы

социальной стратификации в современном

российском обществе. -

Определение

и типология социальной мобильности.

Каналы мобильности в современном

обществе.

8.1. Понятия «социальное неравенство», «социальная стратификации», основания и критерии стратификации.

Разнообразие

отношений, ролей, позиций приводят к

различиям между людьми в каждом конкретном

обществе.

Под неравенством

понимают: 1) неравенство личностное; 2)

неравенство возможностей достигнуть

определенных результатов (неравенство

шансов); 3) неравенство условий жизни

(благосостояние, образование и т. д.); 4)

неравенство результатов.

Каждое

общество упорядочено и имеет свою

социальную структуру, таков закон

социологии – не бывает хаотически

организованных и неструктурированных

обществ. Не бывает и абсолютно равных

отношений в обществе. Даже примитивные

общества не являются обществами

абсолютного равенства, люди старшего

поколения получают больший престиж, а

в распределении добычи действуют сложные

правила раздачи, в зависимости от

родственных отношений. Например, если

южно-африканский бушмен (или австралийский

абориген) приносит охотничий трофей,

то прежде, чем идти к своей стоянке, он

припрячет добычу, и пойдет к своему

племени, делая вид, что удача не

сопутствовала ему сегодня, тогда ему

предложат перекусить, все сядут у костра

и тут он вдруг (неожиданно для всех)

достанет свой трофей и поразит всех.

Начнется великий праздник – ведь удачная

охота редкость, при этом большая часть

добычи достанется охотнику и его семье,

часть уйдет дальним родственникам,

часть начальству (вождю), что-то достанется

пожилым людям.

Итак,

общества упорядочены и стратифицированы.

Социальный

порядок,

как его определяет М.Вебер, — это способ

распределения престижа, власти и

богатства между типичными для данного

общества группами. Разделение общества

на группы и слои предполагает стратификацию.

Социальная

стратификация

– это структурированные различия между

группами людей, выражающиеся в неравном

распределении прав, обязанностей,

привилегий, ответственности, власти,

собственности и влияния. Стратификация

закрепляется и передается из поколения

в поколение. Даже сегодня, при нашем

уважении к собственным достижениям,

наивысшие шансы стать богатыми у тех,

кто родился в семье богатых родителей.

Стратификация зависит от того, что

считать ценностью (что будет неравномерно

распределено), в современном обществе

значимым критерием являются деньги, а

в средневековом обществе критерием

разделения на сословия было происхождение

(ценилось происхождение и титулы, именно

они и обеспечивали богатство).

Системные характеристики стратификации

1) социальность

(внебиологичность), то есть биологические

признаки (пол, возраст, интеллект,

здоровье и т. п.) не относятся к моделям

господства или подчинения, пока они не

включены в систему социальных установок,

ценностей. Так, физически слабый и старый

буржуа доминирует над сильным и молодым

рабочим;

2) традиционность,

поскольку при исторической подвижности

формы ее сущность, т. е. неравенство

положения различных групп, сохраняется

на протяжении всей истории цивилизации.

Среди критериев

определения принадлежности к той или

иной страте выделяют:

-

распределение

дохода и благосостояния;

-

различия

в продолжительности и качестве

образования;

-

участие

в политической власти; -

уровень

престижа.

-

.Характеристика

основных социальных слоев общества.

Какие

только типологии классов не придумывали

ученые и мыслители. Первыми свою модель

предложили античные философы Платон и

Аристотель.

Сегодня

социологи предлагают разные типологии

классов. В одной семь, в другой шесть, в

третьей пять и т. д. социальных страт.

Первую типологию классов США предложил

в 40-е годы XX века американский социолог

Ллойд Уорнер. Она включала шесть классов.

Кроме этой предлагались и другие схемы,

например: верхний-высший, верхний-низший,

верхний-средний, средний-средний,

нижний-средний, рабочий, низшие классы.

Или: высший класс, верхний-средний,

средний и нижний-средний класс, верхний

рабочий и нижний рабочий класс, андеркласс.

Вариантов множество, но важно уяснить

себе два принципиальных положения:

1.

основных класса, как бы их ни называли,

только три: богатые, зажиточные и бедные;

2.

неосновные классы возникают за счет

добавления страт или слоев, лежащих

внутри одного из основных классов.

С

тех пор как Л. Уорнер разработал свою

концепцию классов, прошло более полувека.

Сегодня она пополнилась еще одним слоем

и в окончательном виде представляет

семипунктовую шкалу.

Верхний-высший

класс включает <аристократов по крови>,

которые 200 лет назад эмигрировали в

Америку и в течение многих поколений

скопили несметные богатства. Их отличает

особый образ жизни, великосветские

манеры, безупречный вкус и поведение.

Нижний-высший

класс состоит главным образом из <новых

богатых>, еще не успевших создать

мощные родовые кланы, захватившие высшие

посты в промышленности, бизнесе, политике.

Типичные представители — профессиональный

баскетболист или эстрадная звезда,

получающие десятки миллионов, но в роду

у которых нет <аристократов по крови>.

Верхний-средний

класс состоит из мелкой буржуазии и

высокооплачиваемых профессионалов:

крупные адвокаты, известные врачи,

актеры или телекомментаторы. Образ их

жизни приближается к великосветскому,

но позволить себе фешенебельную виллу

на самых дорогих курортах мира ил и

редкую коллекцию художественных

раритетов они еще не могут.

Средний-средний

класс представляет самую массовую

прослойку развитого индустриального

общества. Она включает в себя всех хорошо

оплачиваемых служащих, среднеоплачиваемых

профессионалов, одним словом, людей

интеллигентных профессий, в том числе

преподавателей, учителей, менеджеров

среднего звена. Это костяк информационного

общества и сферы обслуживания.

Нижний-средний

класс составляли низшие служащие и

квалифицированные рабочие, которые по

характеру и содержанию своего труда

тяготеют скорее не к физическому, а к

умственному труду. Отличительная черта

— приличествующий образ жизни.

Верхний-низший

класс включает средне- и малоквалифицированных

рабочих, занятых в массовом производстве,

на местных фабриках, живущих в относительном

достатке, но манерой поведения существенно

отличающихся от высшего и среднего

класса. Отличительные черты: невысокое

образование (обычно полное и неполное

среднее, среднее специальное), пассивный

досуг (просмотр телевизора, игра в карты

и т.п.), примитивные развлечения, часто

чрезмерное употребление спиртного и

нелитературной лексики.

Нижний-низший

класс составляют обитатели подвалов,

чердаков, трущоб и прочих малопригодных

для жилья мест. Они не имеют никакого

либо имеют лишь начальное образование,

чаше всего перебиваются случайными

заработками либо попрошайничеством,

постоянно ощущают комплекс неполноценности

вследствие беспросветной бедности и

постоянных унижений. Их принято называть

<социальным дном>, или андерклассом.

Чаще всего их ряды рекрутируются из

хронических алкоголиков, бывших

заключенных, бомжей и т.п.

Термин

«верхний-высший класс» означает верхний

слой высшего класса. Во всех двусоставных

словах первое слово обозначает страту

или слой, а второе — класс, к которому

данный слой относится. «Верхний-низший

класс» иногда называют так, как он есть,

а иногда обозначают им рабочий класс.

В социологии критерием отнесения

человека к тому или иному слою являются

не только доход, но также объем власти,

уровень образования и престиж занятия,

которые предполагают специфический

образ жизни и стиль поведения. Можно

получать очень много, но все деньги

неумело потратить или пропить. Важен

не только приход денег, но и их расход,

а это уже образ жизни.

Рабочий

класс в современном постиндустриальном

обществе включает два слоя: нижний-средний

и верхний-низший. Все работники умственного

труда, как бы мало они ни получали,

никогда не зачисляются в низший класс.

Средний

класс (с присущими ему слоями) всегда

отличают от рабочего класса. Но и рабочий

класс отличают от низшего, куда могут

входить неработающие, безработные,

бездомные, нищие и т.д. Как правило,

высококвалифицированные рабочие

включаются не в рабочий класс, а в

средний, но в низшую его страту, которую

заполняют главным образом

малоквалифицированные работники

умственного труда — служащие.

Возможен

иной вариант: рабочих не включают в

средний класс, но они составляют два

слоя в общем рабочем классе. Специалисты

входят в следующий слой среднего класса,

ведь само понятие «специалист»

предполагает как минимум образование

в объеме колледжа. Верхнюю страту

среднего класса заполняют в основном

«профессионалы».

-

.

Исторические

системы социальной стратификации.

Примитивные

общества.

В

примитивном обществе критерием

упорядочивания и стратификации служит

естественный

фактор

– возраст, пожилые люди (старейшины)

получают больший доступ к власти и

соответственно обладают большим

престижем. Такие общества не обеспечивают

абсолютного равенства, но вследствие

всеобщего распределения (каждому хоть

что-то, но достается), являются

равнообеспечивающими, в них нет нищих,

сирот или пенсионеров. Поскольку нет

собственности на имущество (есть только

тотемическая собственность на территорию

группы), то нет и имущественных различий.

Обладание властью (вождь) или монополия

на знание (шаман) не воспроизводит

различие в благосостоянии (у вождя

племени индейцев Чироки только перьев

в головном уборе побольше), но даже если

различия появляются, то они не закрепляются

в следующем поколении. Признается только

статус приобретенный (сила, ловкость,

хитрость, мужество, отвага).

Архаические

общества

Архаические

общества, как правило, кастовые

общества.

Каста представляет собой абсолютно

замкнутую социальную группу,

характеризующуюся общей профессией

или занятием, наследуемым статусом и

обоснованную в общественном сознании

религиозными догмами («не по воле людей,

а по воле богов»). Португальцы, которые

в 15-16 вв. были самыми отважными мореходами,

очень удивились, когда увидели в Индии

такую социальную организацию. В Индии

такая система почему-то хорошо сохранилась

с древнейших времен, поэтому ее пример

показателен. Сами индийцы не имеют слова

«каста», а обозначают такую группу

словом «варна»: существуют четыре касты

или варны – «брахманы», т.е. люди знания;

«кшатрии» — воины; «шудры» — крестьяне;

«вайшьи»- торговцы и ремесленники;

система гораздо сложнее в действительности,

есть еще много разных по характеру и

значимости групп. Переход из одной касты

в другую абсолютно невозможен, браки

между членами разных каст тоже.

Удивительно, что официально такая

система сохранялась до 1950 года.

Древние общества

Древние

общества, во всем своем многообразии –

Греция, Рим, Египет, Вавилон, оставили

более сложную и разнообразную, чем

кастовую, систему стратификации. Их

система упорядочивания строилась на

основе обладания правами и свободами

(как видите, это гражданский критерий,

религия уже немного в стороне). Люди

делились на свободных и несвободных, в

зависимости от обладания гражданскими

(общественными и государственными)

правами. В системе рабства (сначала

патриархального, потом классического)

заключался огромный шаг вперед в

социальном порядке общества. Впервые

в истории появляется возможность

включить чужих в свое общество и свою

семью.

Рабство построено

на понятии собственности, раб принадлежал

хозяину как и другие орудия производства.

Но раб был таким дорогим товаром, что

обращаться плохо с ним мог только

умалишенный, например, в Древнем Риме

рабу была положена бутылка вина каждый

день – недостижимая задача для

современных профсоюзов. Ничего аморального

в рабстве в классическую эпоху не видели

– ведь члены семьи и всякие домочадцы

также принадлежали главе семьи, а статус

свободного рабочего был ниже, чем статус

раба. Но рабство как система стратификации

имела несколько фатальных недостатков

– не было системы воспроизводства

рабства (рабам не разрешалось иметь

семью), поэтому, когда заканчивались

военные походы, заканчивался и источник

рабов; рабы не были заинтересованы в

эффективном труде (всякую технику они

ломали, чтобы только не работать), поэтому

необходима была целая армия надсмотрщиков,

а техника в эпоху начала Римской империи

была выше, чем в эпоху упадка.

Средневековое

общество

В

средние века европейские христианские

общества сформировали сословную

систему стратификации.

Сословное деление,

пожалуй, самое сложное, оно основывалось

на многих критериях – обладания правами

и обязанностями, по отношению как к

государству, так и к другим людям

(отношения вассала и сюзерена);

происхождение (знатное и незнатное);

вид занятия; образование и т.д. Выделялись

два главных сословия – аристократия и

крестьяне, но и много дополнительных

(духовенство различных видов, ремесленники,

торговцы, и т.д.) Но сословное деление

обеспечивало основополагающий принцип

равенства – все равны перед Богом,

каждый имеет право на жизнь (поскольку

она дается только Богом) и собственность

(крестьяне имели землю либо в коллективной,

общинной, либо личной собственности).

Сословное деление обеспечивало невиданную

ранее мобильность – межсословные браки

были разрешены.

Современные

капиталистические общества

Поскольку

современные общества отличаются более

всего от всех досовременных, то и система

их стратификации отличается. Нет теперь

никакого наследуемого статуса в

социальном порядке, положение человека

случайно. Если раньше разорившийся

дворянин оставался дворянином, то

разорившийся капиталист превращается

сразу в бедняка. В основу стратификации

положен экономический

критерий

– либо доход, либо собственность.

Собственность, особенно на средства

производства – вот ключевой критерий,

она обеспечивает и доход. К.Маркс считал,

что в современном обществе всего два

класса – бедные (пролетарии) и богатые

(буржуазия), хотя присутствуют и другие

слои – деклассированные элементы

(бродяги, или бомжи в российской

терминологии). Классы обеспечивают

специфический образ жизни, формируют

классовое сознание, и самое главное,

отношение к другим. Основное достижение

классового общества – невиданная

социальная мобильность.

Исчезают

ли классы в сегодняшнем обществе?

Считается, что государство благосостояния

(welfare

state)

с огромным перераспределением ресурсов,

прогрессивным налогообложением, всеобщим

образованием и медицинским обслуживанием,

сглаживает классовые различия существенным

образом. Однако в реальности никакого

равенства не достигнуто – дети рабочих

имеют меньший вес при рождении, для них

характерна более высокая детская

смертность, дети и сами рабочие чаще

болеют такими заболеваниями как

сердечно-сосудистые заболевания, рак,

диабет, пневмония и т.д. Бедность

приобретает не абсолютный (критерием

абсолютной бедности является доход

менее 1 доллара в день), а относительный

характер – это значит, что люди считают

себя бедными, если не могут обеспечить

принятый стандарт потребления в данном

обществе (в США семья, имеющая в год

доход ниже 13 тысяч долларов, находится

за чертой бедности). Бедность воспроизводится

не столько закрепленным неравенством,

сколько культурой и сознанием бедности.

Все капиталистические страны стремятся

обеспечить равные шансы (стартовые

возможности) для всех. Но дело в том, что

шансами надо уметь воспользоваться –

культура бедности не позволяет этого,

ребенок из бедной семьи, в силу своего

воспитания и специфического сознания,

вполне возможно и не заметит никаких

шансов, подчеркивал П.Бурдье. Общество

и не очень-то стремится разрешить

проблему бедности. Как правило, богатые

люди считают, что бедные сами повинны

в своих проблемах, а общество тут ни при

чем. Интересно, что примерно 80% людей

относят себя к среднему классу, только

8% — к высшему. На деле высший класс менее

значителен, а низший класс — более. В

Великобритании 1% людей (это и есть высший

класс) владеет 20% всего личного богатства,

20% высших слоев получает 40% всех доходов,

20% низших – 5% всех доходов.

Но равенство и

неравенство можно измерить. Можно

сравнивать – какой процент населения

владеет каким процентом доходов (такая

кривая называется кривой Лоренца).

Сравнивая эти кривые, получается

коэффициент Джинни, который отражает

степень равенства-неравенства в данной

стране. В Швеции и других странах

«скандинавского социализма» с высоким

уровнем равенства он низок (0.291), а в

странах высокого неравенства доходов

(например, в Бразилии) он составляет

0.565. В США и России показатели примерно

одинаковые – 0.33.

Излишнее неравенство,

так и полное равенство не обеспечивает

достаточных стимулов для мотивации и

тормозит экономическое развитие страны

в целом. С точки зрения теории

справедливости Дж.Роулза неравенство

может быть оправдано, если оно приносит

благо всем и каждому человеку в

отдельности.

Кроме социальной

стратификации существуют и другие виды

стратификации – расовая, этническая,

гендерная. Неравенство сегодня

воспринимается не как классовое, а как

межстрановое.

Почему

существует социальная стратификация

и каково ее функциональное

назначение

в обществе? Общее мнение в том, что

упорядоченная каким-либо способом

система более эффективна (в социальном

и экономическом плане), чем неупорядоченная.

Для эффективного существования необходимо

распределение людей и групп по социальным

позициям и легитимизация их положения.

Различие дает, как считал еще Э.Дюркгейм,

гораздо более сильную функцию интеграции

(органическая солидарность сильнее

механической). Стратификация особенным

образом служит и для мотивации людей,

заставляет их самостоятельно выполнять

обязанности.

Мы рассмотрели

основные типы стратификационных систем,

которые отождествляются с историческими

типами общественного устройства. Но

можно рассмотреть и другой подход, при

котором любое конкретное общество

состоит из комбинаций различных

стратификационных систем и их переходных

форм. В данном случае можно говорить об

«идеальных типах». Для описания любого

общества предлагается девять типов

стратификационных систем:

|

Тип |

Основа дифференциации |

Способ детерминации |

Пример |

|

Физико-генетическая |

Отношение |

Физическое |

Первобытная В |

|

Рабовладель-ческая |

Наличие |

Военное |

Античное |

|

Кастовая |

Религиозный |

Религиозное |

Кастовая |

|

Сословная |

Юридические |

Правовое |

Западноевропейские |

|

Этакратическая |

Ранги |

Военно-политическое |

Государства |

|

Социально-профессиональ-ная |

Содержание |

Образовательные сертификаты |

Ремесленные |

|

Классовая |

Размеры |

Рыночный |

Западные |

|

Культурно-символическая |

Различия |

Религиозное, |

В |

|

Культурно-нормативная |

Различия |

Моральное |

Благородные |

Невозможно

утверждать, что список стратификационных

систем полностью исчерпывается указанными

девятью типами. В реальности

стратификационные системы переплетаются,

дополняют друг друга. Каждое общество

является их сложным смешением, комбинацией.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #