Задания Д26 C6 № 1255

Назовите два проявления социальной функции науки и приведите два примера её осуществления.

Спрятать пояснение

Пояснение.

Содержание верного ответа и указания к оцениванию (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) проявления социальной функции науки, например:

— социальное развитие и управление;

— социальное прогнозирование.

Могут быть названы другие проявления.

2) примеры, допустим:

— демографы, анализируя динамику численности и состава населения страны, вносят коррективы в социальные программы правительства;

— экономисты анализируют текущие экономические показатели страны, динамику развития внутреннего и мирового рынков, полученные данные ложатся в основу разработки бюджета страны на следующий год правительством;

— учёные-экологи пытаются определить масштабы глобальных изменений природных процессов и будущие контуры человеческого общества. Могут быть приведены иные уместные примеры.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|

| Правильно названы два проявления социальной функции науки, приведены два примера. | 3 |

| Правильно названы одно-два проявления социальной функции науки, приведён один пример. ИЛИ правильно названо одно проявление, приведены два примера. | 2 |

| Правильно названы два проявления социальной функции без примеров. ИЛИ Приведены два примера без указания проявлений социальной функции. | 1 |

| Правильно названо только одно проявление. ИЛИ Приведён только один пример. ИЛИ Приведены рассуждения общего характера не в контексте задания. ИЛИ Ответ неправильный. | 0 |

| Максимальный балл | 3 |

КУЛЬТУРНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ

Культурно-мировоззренческая (культурно-мировоззренческая) функция. Добытые наукой знания, объяснения тех или иных аспектов действительности входят в содержание материальной и духовной культуры.

Достаточно назвать открытия М. В. Ломоносова и Д. И. Менделеева, И. П. Павлова и С. П. Королева, Н. М. Карамзина и В. О. Ключевского, чтобы подтвердить характеристику науки как авторитетной культурной силы.

СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ НАУКИ

Социальная функция реализуется по нескольким направлениям. Во-первых, исходя из возрастания роли личности, углубленно исследуются жизнь и деятельность человека, пути достижения наиболее благоприятных условий для развития способностей, продуктивных интересов индивида.

Во-вторых, наука непосредственно включается в процессы социального развития и управления ими. Так, данные науки привлекают при решении экологических проблем, разработке концепций, программ, планов, прогнозов хозяйственного и социального развития, при формулировании законодательных актов.

ЭКОНОМИКО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

В-третьих, наука помогает определять пути и способы практического использования добытых знаний. Эта способность науки по мере укрепления ее связи с техникой стала рассматриваться в качестве самостоятельной функции. Ее ученые характеризуют как превращение науки в производительную силу общества.

Раньше техника и производство часто опережали науку, давая ей готовый материал для анализа и обобщения, ставили перед наукой задачи, в решении которых заинтересована практика.

Превращение науки в производительную силу опиралось на опережающее развитие науки. Наука не только отвечала на запросы производства, но и стала фундаментом для развития его современных отраслей.

Глубокие и широкие научные исследования определяют пути совершенствования техники.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ

Познавательно-объяснительная – осуществляет познание и объяснение устройства мира и законов его развития

Прогностическая – осуществляет прогнозирование последствий изменения окружающего мира, раскрывает возможные опасные тенденции развития общества, формулирует рекомендации по их преодолению.

Являясь подсистемой более сложной системы — общества, наука испытывает на себе определённое воздействие последней, хотя она развивается по своим собственным законам. Потребности развития общества, предполагают и развитие науки как ее неотъемлемой части, а материально-техническая база общества не может обойтись без достижений в науке.

С другой стороны, в самой науке есть свои внутренние механизмы развития. Это и преемственность (сохранение положительного содержания старых знаний в новых). Это чередование относительно спокойных периодов развития и периодов «крутой ломки» фундаментальных законов и принципов (научные революции). Это сочетание процессов дифференциации и интеграции, углубление и расширение процессов математизации и компьютеризации.

С превращением науки в непосредственную производительную силу связан переход от «малой науки» к «большой науке», становящейся ведущим фактором развития общественного производства. Вошедший в мировой обиход термин «большая наука» ученые характеризуют как новую обширную сферу научной и научно-технической деятельности, теоретических и прикладных исследований и разработок.

Массовый характер приобретает привлечение ученых в производственные лаборатории и конструкторские отделы предприятий и фирм, где они решают конкретные задачи, диктуемые потребностями времени. Эти потребности являются постоянным источником новых идей, указывающих пути научно-технического прогресса (НТП) — единого, взаимообусловленного поступательного развития науки и техники.

В рамках «большой науки» оформилась классическая схема перехода от идеи до конечного продукта, от появления нового знания до его практического использования. Эта схема такова: фундаментальная наука — прикладная наука — опытно-конструкторские разработки. Затем новый продукт внедряется в массовое производство.

Так наука наряду с генерированием новых знаний стала генерировать новые технологии. Принцип единства истины и пользы получил дальнейшее развитие.

Содружество фундаментальных, прикладных наук и производства обеспечило успех таких крупнейших инноваций, как атомная энергетика, космонавтика, создание электронно-вычислительных машин, информатика. Особую роль здесь играют социальные науки.Наибольшую значимость приобретают исследования, направленные на обеспечение инновационного развития. Инновация — это нововведение, т. е. создание, использование и распространение новых средств, продуктов, процессов: технических, экономических, культурных, организационных.

Социальное и гуманитарное знания взаимопроникаемы, поскольку без человека нет общества, но и человек не может существовать без общества. Основная задача социального знания – анализ общественных процессов и выявление в них закономерных, повторяющихся явлений.

Основная задача гуманитарного знания – анализ целей, мотивов, ориентаций человека и понимание его помыслов, побуждений, намерений. Гуманитарное знание призвано воздействовать на человека, одухотворять, преображать его моральные, идейные, мировоззренческие ориентиры, способствовать развитию его человеческих качеств.

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

1. Субъект и объект познания совпадают: общественная жизнь пронизана сознанием и волей человека, она, по существу, субъект-объектна, представляет в целом субъективную реальность субъект познаёт здесь субъекта же (познание оказывается самопознанием).

2. Получаемое социальное знание всегда связано с интересами индивидов-субъектов познания.

3. Социальное знание всегда нагружено оценкой, это ценностное знание: это служение истине как ценности, как правде.

4. Сложность объекта познания—общества, которое обладает разнообразием различных структур и находится в постоянном развитии установление социальных закономерностей затруднено, а открытые социальные законы носят вероятностный характер. В отличие от естествознания в обществознании невозможны (или очень ограничены) предсказания.

5. В процессе изучения общества можно говорить об установлении только относительных истин, поскольку общественная жизнь очень быстро изменяется.

6. Ограничена возможность применения такого метода научного познания, как эксперимент.

Прикладные науки — науки, в которых исследования и открытия имеют прямую ориентации на практику, науки, обеспечивающие разработку новых технологи.

Гуманитарные науки − науки, направленные на изучение человека и его внутреннего мира (психология, филология, этика).

Технические − науки, изучающие закономерности технического мира.

Фундаментальные − науки, включающие теоретические и экспериментальные научные исследования с целью изучения закономерностей взаимодействия природы, общества, мышления.

СМОТРИ ТАКЖЕ

РЕШАТЬ ТЕСТЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ

СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

ЭССЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Функции науки

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 65.

Обновлено 15 Февраля, 2022

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 65.

Обновлено 15 Февраля, 2022

С давних времён люди интересовались окружающей действительностью, пытались найти объяснение явлениям природы, изучали свой внутренний мир. Что такое наука? Это совокупность достоверных знаний, накопленных за всю историю существования человечества. Учёные занимаются их систематизацией, накапливают практический опыт, совершают открытия в различных областях. Узнаем, какие основные функции выполняет наука.

Культурно-мировоззренческая функция

Мировоззренческая функция заключается в способности науки влиять на представления людей об окружающей действительности. Научная картина мира формируется на основании знаний, которые доступны обществу на определённом этапе развития.

Познакомимся с примерами того, как менялись представления человека об устройстве мира.

- В древности государства жили изолированно друг от друга, поэтому по-разному описывали жизнь на планете. В одних странах бытовало мнение, что за пределами исследованных территорий живут чудовища, в других говорилось о том, что Земля покоится на трёх слонах или китах.

- В эпоху Средневековья в европейских государствах считалось, что Земля — центр Вселенной, а Солнце и другие небесные тела вращаются вокруг неё.

В период Великих географических открытий представления человека существенно изменились. Открытые территории изучались, карта мира становилась более похожей на современную.

Познавательная функция

Познавательная функция является одной из главных функций науки. Она состоит в способности получать новые знания, накапливать опыт, передавать его последующим поколениям. Учёные проводят наблюдения, ставят эксперименты, фиксируют результаты, делают выводы. Например, много веков назад человек был зависим от погодных условий, объяснял наводнения или засуху волей богов. Со временем люди познали причины и сущность данных явлений, научились их прогнозировать, устранять негативные последствия.

Прогностическая функция

Одной из главных функций современной науки является прогностическая. Она состоит в способности людей прогнозировать возможные варианты развития будущего на основании известных фактов. Так, учёные анализируют состояние окружающей среды, выявляют общие закономерности, чтобы предотвратить серьёзные экологические проблемы.

Данные метеослужб предупреждают о возможных стихийных бедствиях, что позволяет минимизировать их последствия, избежать жертв среди населения.

Производственная функция

Говоря кратко, производственная функция позволяет людям использовать имеющиеся знания при производстве товаров и услуг. При помощи исследований и экспериментов изобретаются технологии, помогающие удовлетворить существующие в обществе потребности. Например, при появлении новых опасных для человека заболеваний учёные быстро разрабатывают вакцину, создают лекарства.

Социальная функция

Социальная функция науки помогает использовать имеющиеся знания для пользы общества. Благодаря имеющимся сведениям учёные разрабатываю программы экономического развития, привлекают внимание людей к важным проблемам современности. Например, в последние десятилетия особого внимания удостоился процесс глобального потепления.

В обществознании функции науки, перечисленные выше, считаются основными. Помимо них, выделяется ряд дополнительных:

- управленческая (регулирование социальных процессов);

- традиционная (сохранение и передача научных достижений);

- практическая (наука способна оказать влияние на все области общественной жизни).

Что мы узнали?

Наука — совокупность сведений об окружающем мире и человеке, накопленных в результате наблюдений, экспериментов, опытов. Она выполняет ряд важных функций: познавательную, культурно-мировоззренческую, прогностическую, производственную, социальную.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 65.

А какая ваша оценка?

Функции науки, основные примеры в таблице кратко по обществознанию

На чтение 3 мин Просмотров 4.8к.

С давних времён люди интересовались окружающей действительностью, пытались найти объяснение явлениям природы, изучали свой внутренний мир. Что такое наука? Это совокупность достоверных знаний, накопленных за всю историю существования человечества. Учёные занимаются их систематизацией, накапливают практический опыт, совершают открытия в различных областях. Узнаем, какие основные функции выполняет наука.

Культурно-мировоззренческая функция

Мировоззренческая функция заключается в способности науки влиять на представления людей об окружающей действительности. Научная картина мира формируется на основании знаний, которые доступны обществу на определённом этапе развития.

Познакомимся с примерами того, как менялись представления человека об устройстве мира.

- В древности государства жили изолированно друг от друга, поэтому по-разному описывали жизнь на планете. В одних странах бытовало мнение, что за пределами исследованных территорий живут чудовища, в других говорилось о том, что Земля покоится на трёх слонах или китах.

- В эпоху Средневековья в европейских государствах считалось, что Земля — центр Вселенной, а Солнце и другие небесные тела вращаются вокруг неё.

Рис. 1. Древняя карта мира.

Познавательная функция

Познавательная функция является одной из главных функций науки. Она состоит в способности получать новые знания, накапливать опыт, передавать его последующим поколениям. Учёные проводят наблюдения, ставят эксперименты, фиксируют результаты, делают выводы. Например, много веков назад человек был зависим от погодных условий, объяснял наводнения или засуху волей богов. Со временем люди познали причины и сущность данных явлений, научились их прогнозировать, устранять негативные последствия.

Прогностическая функция

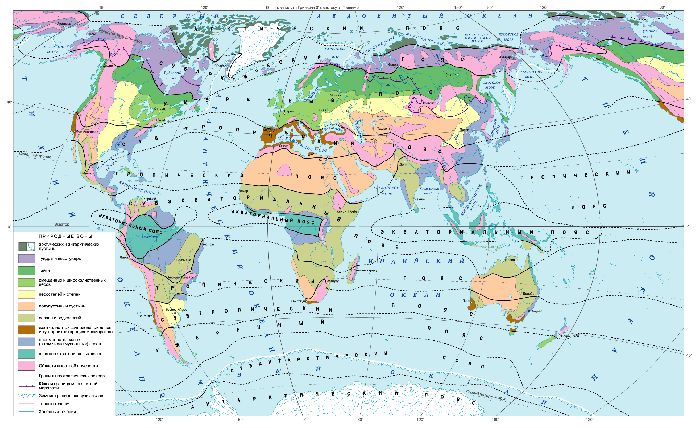

Одной из главных функций современной науки является прогностическая. Она состоит в способности людей прогнозировать возможные варианты развития будущего на основании известных фактов. Так, учёные анализируют состояние окружающей среды, выявляют общие закономерности, чтобы предотвратить серьёзные экологические проблемы.

Рис. 2. Климатическая карта.

Производственная функция

Говоря кратко, производственная функция позволяет людям использовать имеющиеся знания при производстве товаров и услуг. При помощи исследований и экспериментов изобретаются технологии, помогающие удовлетворить существующие в обществе потребности. Например, при появлении новых опасных для человека заболеваний учёные быстро разрабатывают вакцину, создают лекарства.

Социальная функция

Социальная функция науки помогает использовать имеющиеся знания для пользы общества. Благодаря имеющимся сведениям учёные разрабатываю программы экономического развития, привлекают внимание людей к важным проблемам современности. Например, в последние десятилетия особого внимания удостоился процесс глобального потепления.

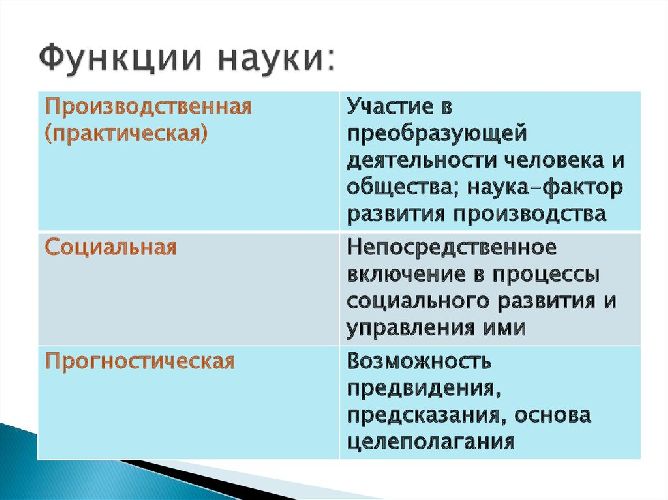

Рис. 3. Таблица «Функции науки».

В обществознании функции науки, перечисленные выше, считаются основными. Помимо них, выделяется ряд дополнительных:

- управленческая (регулирование социальных процессов);

- традиционная (сохранение и передача научных достижений);

- практическая (наука способна оказать влияние на все области общественной жизни).

Беликова Ирина

Учитель физики, информатики и вычислительной техники. Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках Приоритетного Национального Проекта «Образование».

Наука

Наука — форма духовной деятельности

людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и самом

познании, имеющая непосредственной целью постижение истины.

Основная задача

науки — выявление объективных законов

действительности, а её непосредственная цель — объективная истина.

|

Наука понимается как |

||

|

форма деятельности |

система знаний |

социальный институт |

|

направлена |

выступает |

представляет |

|

Функции науки |

||||

|

Культурно-мировоззренческая |

производственная главная |

социальная |

познавательно-объяснительная |

прогностическая |

|

выстраивание |

знания, полученные наукой, позже применяются в |

ü Исследование жизни ü процессами соц. |

ü ü ü |

составление |

Классификация

|

Ê По ориентации |

|

|

|

|

|

Изучают |

Служат |

|

|

|

Ê По |

|||

|

естественные |

общественные |

гуманитарные |

технические |

|

физика, |

социология, |

философия, |

радиоэлектроника, химия |

|

Особенности современной науки |

|

|

Дифференциация |

Интеграция |

|

Это |

Это |

|

Пример: |

Пример: |

|

Модели развития научного знания |

|||

|

Постепенное развитие науки |

Научная |

Приближение |

Интеграция научного знания |

|

Истоки |

Периодически |

Эталон |

Строить систему знания на основе извлечения её элементов из |

Наука

и общество

|

Наука создаёт картину мира |

||

|

Представления |

Представление |

Представления |

|

Создаёт |

Создаёт |

Формирует |

|

Критерии научных знаний (признаки науки) |

|||||

|

объективность |

рациональность |

системность |

проверяемость (верифицируемость) |

наличие |

необходимость |

|

соответствие |

опора на мышление, исключение эмоций |

упорядоченность |

проверенность |

Этические

нормы науки:

1. Социальная

ответственность ученого перед человечеством

2. Бескорыстный

поиск и отстаивание истины, объективность

3. Чистота

проводимых экспериментов

4. Обоснование

выдвигаемых научных положений

5. Высокий

профессионализм.

ЕГЭ

26. Назовите два проявления социальной

функции науки и приведите два примера её осуществления.

Ответ:

1)проявления социальной функции науки:

-социальное развитие и управление;

-социальное прогнозирование.

2) примеры:

-демографы, анализируя динамику численности и

состава населения страны, вносят коррективы в социальные программы

правительства;

-экономисты анализируют текущие экономические

показательные страны, динамику развития внутреннего и мирового рынков, полученные

данные ложаться в основу бюджета страны на следующий год правительством;

-ученые-экологи пытаются определить масштабы глобальных изменений природных

процессов и будущее контуры человеческого общества.

26. Назовите любые три

функции современной науки.

Ответ:

—культурно-мировоззренческая функция;

-функция науки как непосредственной производительной

силы общества;

-функция катализатора процесса непрерывного

совершенствования производства;

-социальная функция.

27. Индийский

эксперт по проблемам нищеты и голода Амартия Сен, бывший ранее профессором

Гарвардского университета, стал лауреатом Нобелевской премии в

области экономики за вклад в развитие экономической теории благосостояния.

Учёный изучал распределение ресурсов в обществе. Какую функцию науки

иллюстрирует его деятельность? Назовите любые иные две функции науки

и проиллюстрируйте каждую из них примером.

Ответ:

1) социальная

функция науки;

2) другие функции

науки:

— производственная

(наука как производительная сила), например — учёные изобрели

новый препарат, позволяющий заменить традиционные удобрения и увеличить

урожай;

— мировоззренческая,

например — открытая Ч. Дарвином теория эволюции и происхождения

человека способствовала установлению новых взглядов на происхождение

человека и его связь как живого существа с другими биологическими

видами

26. Многие

видные учёные и общественные деятели полагают, что ведущей ценностью

современного общества является инновация. Основатель компании

«Эппл» Стив Джобс говорил: «Инновация делает лидера». Приведите

любые три аргумента в обоснование приведённой точки зрения.

Ответ:

1)

ведущую роль в современном мире играют те страны, которые наиболее

успешно осваивают инновации, первое место в мире занимает экономика

США, производящая около 80% новых технологий в мировой экономике;

2)

быстрое устаревание информации и всё возрастающие объёмы производства

новых знаний предъявили запрос системе образования на формирование

инновационного типа личности, способной не только успешно освоить

новое, но и создавать, творить новое самой;

3) в

лидерах на рынке только те фирмы и компании, которые постоянно внедряют

инновации на своих предприятиях и создают новые продукты, как, допустим,

та же «Эппл», которая ежегодно представляет потребителям новые модификации

своих продуктов.

17. Наука.mp4

Понятие, виды и функции науки

Понятие, виды и функции науки

Одним из социальных институтов духовной сферы общества является наука. Государственное и общественное признание в России наука получила только в начале XVIII века. 28 января (8 февраля) 1724 года указом Петра I было основано первое научное учреждение Академия наук и художеств в Петербурге. Наука играет значительную роль в жизни отдельного человека и общества в целом. Так, профессиональный успех человека напрямую зависит от степени владения научными знаниями. А прогрессивное развитие общества невозможно представить без достижений науки. Что же такое наука? Первое слово, ассоциирующееся с наукой, это знания - основа науки, без которых она теряет смысл. Знания создаются в результате исследовательской деятельности учёных и социальных институтов (научных учреждений). Поэтому формулируем и запоминаем следующее определение: Наука – форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственную цель постижения истины и открытия объективных законов. Наука – это:- социальный институт (НИИ, вузы, академии наук и др.)- отрасль духовного производства (система научных исследований, опытно-конструкторские изыскания);- особая система знаний (научные представления, целостная система понятий, законов, теорий). Наука как социальный институт включает:– ученых с их знаниями, способностями и опытом – представители науки, осуществляющие осмысленную деятельность по формированию научной картины мира, чья научная деятельность и квалификация в той или иной форме получили признание со стороны научного сообщества;– научные учреждения (РАН, научные центры, государственные институты и др.) и организации (ЮНЕСКО, ИЮПАК, международный астрономический союз и др.;– специальное оборудование (лабораторные установки, космические станции и др.);– методы научно-исследовательской работы (наблюдение, эксперимент и т. д.);– особый язык (знаки, символы, формулы, уравнения и пр.). Цель науки – получение научных знаний, которые лежат в основе научной картины мира.Научное мышление – термин, хорошо знакомый для работников сферы науки, ученых и исследователей. Однако, стиль научного мышления подразумевает связь с обыденным мышлением, и многие его элементы мы знаем и используем неосознанно всю жизнь.Научное мышление - это способ мышления, отличающийся определенными характеристиками от мышления обыденного.Особенности научного мышления

Перечисленные ниже основные особенности научного мышления являются универсальными и определяют основные отличия от обыденного мышления.

1) Объективность. Другие методы познания характеризуются в соединении объективного и субъективного восприятия, например, образ художественной деятельности подразумевает оценку, которую дает человек, создающий ее. И если ее убрать – образ теряет свою ценность. Наука же ориентируется на отделение личностного от объективного (закон Ньютона не дает нам информации о личности этого ученого, о том, что он любил или ненавидел, в то время как любой портрет, выполненный художником, несет в себе отпечаток субъективного видения)2) Нацеленность на будущее. Стиль научного мышления подразумевает исследование не только объектов, предметов и явлений, актуальных для настоящего времени, но и тех, которые будут важны в будущем. Для науки важно предвидеть как объекты в их изначальном виде будут видоизменяться в какие-либо необходимые для человечества продукты. Это определяет одну из задач науки в целом – определить законы, в соответствии с которыми развиваются объекты. Способ научного мышления определяет возможность конструирования будущего из отдельных фрагментов, существующих в настоящем. Наука занимается тем, что выделяет верные «кусочки», части, формы, которые впоследствии станут нужными человечеству объектами или предметами.3) Системность. Теоретические принципы, на основании которых строится комплекс знаний, формируют определенную систему. Она строится годами и веками, содержит в себе описание и объяснение фактов и явлений, которые впоследствии определяют понятия и определения.4) Осознанность. Заключается в том, что методы, которыми осуществляется изучение предметов, объектов, их связей между собой осознаются и контролируются ученым.5) Наличие своего концептуального материала. Научное познание закрепляет теории, понятия, законы на своем языке – формулы, символы и тп. Формирование этого языка происходит на протяжении всего периода существования науки, и он регулярно обновляется.6) Обоснованность. В науке существует много предположений и гипотез, которые могут быть на определенном отрезке времени не доказаны. Однако, все они имеют своей целью стать объективно доказанными и обоснованными.7) Использование эксперимента. Как и эмпирические (обыденные) методы познания, научные методы подразумевают использование экспериментов в ситуациях, когда происходит формирование понятий и теорий. Однако, стиль научного мышления позволяет использовать полученные результаты для большего количества выводов и объектов.8) Построение теорий. Экспериментальный способ получения информации, человек запечатлевает в форме теории. Теоретические принципы сохраняются на века и передаются из поколения в поколение. ВИДЫ НАУКИ Многообразие явлений реального мира обусловило появление множества видов наук. Их насчитывается около 15 тыс. 1 классификация видов науки (по предмету и методу познания)- естественные – науки о природе, среди которых астрономия, физика, химия, биология и др.;- социально-гуманитарные – науки об обществе и человеке, в их числе история, социология, политология, экономика, правоведение и др.;- технические виды – науки о технике, к которым относятся информатика, агрономия, архитектура, механика, робототехника и другие науки о технике. 2 Классификация видов науки (по удаленности от практики):По непосредственному отношению к практической деятельности науки принято подразделять на:1) фундаментальные 2) прикладные. Задачей фундаментальных наук является познание законов, управляющих поведением и взаимодействием базисных структур природы и культуры. Цель прикладных наук – применение результатов фундаментальных наук для решения не только познавательных, но и социально-практических проблем. Фундаментальные науки опережают в своем развитии прикладные, создавая для них теоретический задел. Направления научных исследований• Фундаментальные научные исследования – это глубокое и всестороннее исследование предмета с целью получения новых основополагающих знаний, а также с целью выяснения закономерностей выясняемых явлений, результаты которых не предполагаются для непосредственного промышленного использования.• Прикладные научные исследования – это исследования, которые используют достижения фундаментальной науки для решения практических задач. Результатом исследования является создание и совершенствование новых технологий.

ФУНКЦИИ НАУКИНазначение науки заключается в функциях, которые она выполняет. Для каждой науки характерны специфичные функции, но есть и общие для всех наук: 1) Познавательная: это основная функция, отражающая сущность науки. Заключается в познании мира и вооружении людей новыми знаниями. Примеры: ученые – медики провели ряд исследований инфекционных заболеваний; ученые – сейсмологи изучают физические процессы, происходящие во время землетрясений.2) Культурно-мировоззренческая: наука влияет на формирование человеческой личности, определяет его отношение к природе и обществу. Человека, не обладающего научными знаниями, основывающегося в своих рассуждениях и действиях только на личный повседневный опыт вряд ли можно назвать культурным.Примеры: группа научных работников выдвинула новую гипотезу происхождения жизни на Нашей планете; философские исследования доказывают, что во Вселенной имеется безграничное число галактик; Н. проверяет и критически осмысливает научную информацию. 3) Производственная: наука – это особый «цех», призванный снабжать производство новой техникой и технологиями. Примеры: ученые-фармацевты создали новое лекарство для борьбы с вирусами; специалисты по генной инженерии разработали новый метод борьбы с сорняками. 4) Социальная: наука воздействует на условия жизни людей, характер труда, систему общественных отношений. Примеры: исследования доказали, что увеличение расходов на образование на 1% в ближайшие годы приведёт к увеличению темпов экономического развития; в Госдуме состоялись слушания, на которых обсуждались научные прогнозы перспектив развития космической отрасли в РФ. 5) Прогностическая: наука не только вооружает людей новыми знаниями о мире, но и даёт прогнозы дальнейшего развития мира, указывая на последствия изменений.Примеры: советский физик-теоретик, академик А.Д. Сахаров выступил со статьей «Опасность термоядерной войны»; ученые – экологи предупредили об опасности загрязнения вод реки Волга для живых организмов. Научное познание – особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о природе, человеке и обществеОсобенности научного познания:- объективность;- развитость понятийного аппарата (категориальность);- рациональность (непротиворечивость, доказательность, системность);- проверяемость;- высокий уровень обобщения;- универсальность (исследует любой феномен со стороны закономерностей и причин);- использование специальных способов и методов познавательной деятельности.Уровни научного познания:1) Эмпирический уровень (форма: научный факт – отражение объективного факта в человеческом сознании; эмпирический закон – объективная, существенная, конкретно-всеобщая, повторяющаяся устойчивая связь между явлениями и процессами).2) Теоретический уровень (форма: вопрос; проблема – осознанная формулировка вопросов (теоретическая и практическая); гипотеза – научное предположение; теория – исходные основания, идеализированный объект, логика и методология, совокупность законов и утверждений; концепция – определённый способ понимания (трактовки) какого-либо предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет).Методы научного познания Методы научного познания – это комплексность приемов и операций, направленных на теоретическое и практическое освоение явлений реального мира. Методы необходимы для достижения заданной научной цели. Методы научного познания можно разделить по уровням познания. По этому критерию выделяют эмпирически и теоретические методы и универсальные методы. Эмпирические методы научного познания используют эксперимент, описание, наблюдение и измерение. Наблюдение – это восприятие явлений окружающей действительности с целью их изучения. Описание – это фиксация при помощи средств естественного либо искусственного языка сведений об изучаемых объектах. Эксперимент – это наблюдение в специально созданных для этого и контролируемых условиях, которые позволяют восстановить ход событий и явления при повторении исходных условий. Сравнение (измерение) – сравнение объектов по определенным сходным свойствам или одновременное относительное исследование и оценка общих свойств или признаков объектов. Классификация - метод научного исследования и обобщения, суть которого заключается в том, что изучаемые объекты, явления или процессы упорядочиваются в определенные группы (классы) на основе каких-либо избранных признаков.Систематизация – приведение всех фактов в единую систему. Универсальные методы научного познанияАнализ – реальное или мысленное разделение объекта на составные часта.Синтез – их объединение в единое целое.Индукция – движение мысли от единичного к общему.Дедукция – восхождение процесса познания от общего к единичному.Абстрагирование – процесс отвлечения от ряда свойств и отношений изучаемого явления с одновременным выделением интересующих исследователя свойств.Аналогия – установление сходства в некоторых сторонах, свойствах и отношениях между нетождественными объектами, на основании чего делается соответствующий вывод – умозаключение по аналогии. Аналогия дает вероятностное знание.Моделирование – метод исследования определенных объектов путем воспроизведения их характеристик на другом объекте – модели, аналоге того или иного фрагмента действительности (вещного или мыслительного) – оригинала модели. Между моделью и объектом должно быть известное подобие – в физических характеристиках, структуре, функциях и др. Формы моделирования весьма разнообразны –предметное (физическое) и знаковое, важная форма которого – математическое (компьютерное) моделирование.Идеализация – мыслительная процедура, связанная с образованием абстрактных (идеализированных) объектов, принципиально не осуществимых в действительности. Данные объекты – весьма сложное и очень опосредованное выражение реальных процессов, некоторые их предельные случаи, служащие средством их анализа и построения теоретических представлений о них. Методы теоретического познания (методы построения теорий) довольно многообразны в зависимости от предмета наук и определяются его спецификой. На теоретическом уровне используются все универсальные (общенаучные) приёмы познания, но реализуются они через систему специфических приёмов, характерных для данного уровня исследования.Единство исторического и логического. При изучении сложных развивающихся систем особое значение имеют исторический и логический методы исследования. Исторический и логический методы (или подходы) применяются в единстве. Они предполагают подробное изучение социально-экономических процессов в их исторической последовательности, но одновременно с логическими обобщениями, которые позволяют оценить эти процессы в целом и сделать общие выводы. К примеру, ученые детально исследовали конкретный ход и особенности опыта строительства социализма в XX в. в разных странах. Этот исторический подход в исследованиях дал возможность многим из них прийти к логическим выводам о повсеместной утрате работниками в соцстранах стимулов к труду, о неэффективности экономики, товарных дефицитах и т. дВосхождение от абстрактного к конкретному — это теоретический метод научного познания, основанный на последовательном переходе от абстрактного к конкретному знанию в процессе реконструкции развития объекта исследования.Формализация - построение абстрактных моделей, для исследования реальных объектов. Формализация обеспечивает возможность оперировать знаками, формулами. Вывод одних формул из других по правилам логики и математики позволяет установить теоретические закономерности без эмпиризма. Математизация - специфический метод формализации научного знания, основанный на использовании процедур измерения, сравнения и счета. Математизация научного знания — процесс применения понятий и методов математики в естественных, технических и социально-экономических науках для количественного анализа исследуемых ими явлений. Хотя математизация научного знания началась давно, но только в период современной научно-технической революции приобрела большой размах и значение. Наряду с традиционными областями применения математики, какими являются механика, астрономия, физика и химия, её методы стали проникать в такие отрасли науки, которые раньше считались не поддающимися математизации ввиду их особой сложности (биология, экономика, социология, лингвистика и др.Особенности социально-гуманитарного наук В настоящее время считается, что естественные науки и социально-гуманитарные науки имеют как общие, так и различные характеристики. Естественные и социально-гуманитарные науки обладают всеми признаками науки как особого феномена (познание нового, наличие эмпирического и теоретического уровней, оформленность в понятиях и т.д.). Вместе с тем, социально-гуманитарные науки отличаются от естественно-математических и технических наук по следующим основаниям:- по объекту исследования – естественные науки изучают природную реальность, т.е. то, что существует объективно, как «мир вещей»; социально-гуманитарные науки изучают социальную реальность, т.е., то, что существует как объективно-субъективная реальность, как «мир людей»;- по функциональному основанию – естественные науки стремятся объяснить причины природных явлений, социально-гуманитарные науки обеспечивают понимание смысла социальных явлений. Естественные науки стремятся изучить количественно-качественные характеристики предмета исследования, социально-гуманитарные науки – прежде всего, качественные характеристики;- по целям исследования – естественные науки преследуют цель: открытие общих законов природы, а социально-гуманитарные науки – познание специфических проявлений культуры. Естественные науки применяют монологовую форму познания, социально-гуманитарные науки ориентированы на диалоговую форму. Данные обстоятельства позволяют признать социально-гуманитарные науки науками особого рода. Объектом социально-гуманитарных наук являются:- общество, т.е. форма совместной жизнедеятельности людей, основанная на определенных собственнических и управленческих отношениях;- различные сферы общества, т.е. определенные области жизнедеятельности людей, созданные для решения конкретных задач,- продукты духовной деятельности человека, т.е., прежде всего тексты, которые представляют собой систему знаков, отражающую определенный смысл. Самой важной спецификой объекта социально-гуманитарных наук является включенность субъекта в объект, т.е. общество выступает одновременно и объектом, и субъектом познания. Общественные науки имеют своим объектом изучения различные сферы общества (экономика – экономическую, социология – социальную, политология – политическую, юриспруденция – правовую, культурология – духовную и т.д.). Гуманитарные науки исследуют продукты духовной деятельности человека (история – прошлое человечества во всем многообразии, филология – письменные тексты, в которых выражена духовная культура, педагогика – воспитание и обучение человека, психология – развитие души человека и т.д.). Социально-гуманитарные науки используют особенные методы:– диалоговый,– анализ документов,– анкетирование,– беседа,– экспертная оценка,– проектирование,– тестирование,– опрос,– биографический,– социометрический,– метод «деловых игр» и др. Важнейший метод социально-гуманитарных наук – метод историзма. Историзм – это метод исследования, предполагающий рассмотрение социальных явлений в процессе их возникновения, становления и развития в конкретных условиях и обстоятельствах. Главное в нем – реконструировать прошлое, описать настоящее и предсказать будущее. Принципы конкретно-исторического подхода в социальном познании:1. рассмотрение социальной действительности в развитии;2. изучение общественных явлений в многообразных связях;3. выявление общего и особенного в аналогичных явлениях других обществ и эпох.Каждый метод в социально-гуманитарных науках характеризуется своими особенностями и ориентирован на получение определенного знания. Так, например, анкетирование – это способ изучения социальных фактов с помощью обращения с письменными вопросами к определенной группе людей. В свою очередь, биографический метод – это способ изучения личных документов человека, который обуславливает понимание причин его поступков, его участия в определенных событиях, его отношения к этим событиям. Методы социального познания обладают как достоинствами, так и определенными недостатками (например, наблюдение является простым методом исследования, но в тоже время – пассивным, эксперимент является активным методом, но может влиять на естественный ход процесса и т.д.). В связи с этим в социально-гуманитарных науках всегда применяется совокупность определенных методов.Познакомимся более основательно с ведущими общественными науками:

История — одна из важнейших наук в системе социально-гуманитарного знания. Объектом ее изучения является человек, его деятельность на протяжении существования человеческой цивилизации. Слово «история» греческого происхождения и означает «исследование», «разыскание». Возникновение исторической науки относится ко временам древних цивилизаций. «Отцом истории» принято считать древнегреческого историка Геродота, составившего труд, посвященный греко-персидским войнам.

Культурологию интересует прежде всего мир искусства — живопись, архитектура, скульптура, танцы, формы развлечения и массовые зрелища, институты образования и науки. Субъектами культурного творчества выступают а) индивиды, б) малые группы, в) большие группы. В этом смысле культурология охватывает все типы объединения людей, но только в той степени, в какой это касается создания культурных ценностей.

Политология– наука,изучающая феномен власти, специфику социального управления, отношения, возникающие в процессе осуществления государственно-властной деятельности.

Правоведение — наука, изучающая право как особую систему социальных норм и различные аспекты правоприменительной деятельности.

Социология – наука изучающая взаимоотношения, возникающие между группами и общностями людей, характер структуры общества, проблемы социального неравенства и принципы разрешения социальных конфликтов.

Философия — наука о наиболее общих законах развития природы. общества, познания.

Экономика – наука, изучающая принципы организации хозяйственной деятельности людей, отношения производства, обмена, распределения и потребления, формирующиеся в каждом обществе, формулирует основания рационального поведения производителя и потребителя благ.

Психология — наука о закономерностях, механизме и фактах психической жизни человека и животных. В центре внимания находятся проблемы восприятия, памяти, мышления, обучения и развития человеческой личности.

Антропология — наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас и о нормальных вариациях физического строения человека. Она изучает примитивные племена, которые сохранились сегодня с первобытных времен в затерянных уголках планеты: их обычаи, традиции, культуру, манеры поведения.

Социальная психология изучает малую группу (семья, компания друзей, спортивная команда). Социальная психология — это пограничная дисциплина. Она сформировалась на стыке социологии и психологии, взяв на себя те задачи, которые те не в силах были решить.

Демография изучает население — все множество людей, составляющих человеческое общество. Демографию интересует прежде всего то, как размножаются, сколько живут, почему и в каком количестве умирают, куда передвигаются большие массы людей. Она смотрит на человека отчасти как на природное, отчасти как на общественное существо.

Эстетика — (от греч. aisthetikos — чувствующий, относящийся к чувственному восприятию) — наука о природе и закономерностях эстетического освоения человеком действительности, о сущности и формах «творчества по законам красоты».

Этика — (греч.ἠθικόν, от др.-греч. ἦθος — этос, «нрав, обычай») — наука, изучающая мораль и нравственности . Основные проблемы этики:

- Проблема критериев добра и зла

- Проблема смысла жизни и назначения человека

- Проблема справедливости

- Проблема должного

Особенности социального познания:1. субъект и объект познания совпадают;1. получаемое социальное знание всегда связано с интересами индивидов-субъектов познания;1. социальное знание всегда нагружено оценкой, это ценностное знание;1. сложность объекта познания – общества;1. установление только относительных истин, вероятностный характер закономерностей;1. ограниченность применения эксперимента как метода познания. Социальный факт1. объективный факт – событие, имевшее место в определенное время при определенных условиях; не зависит от исследователя;2. научный факт – интерпретированный объективный факт – знание о событии, которое описано с учетом специфики социальной ситуации, в которой оно имело место; зафиксирован в книгах, рукописях и т.д. (интерпретация – истолкование, объяснение). Виды социальных фактов:1. действия, поступки;2. материальные и духовные продукты человеческой деятельности;3. словесные (вербальные) действия. Оценка социального факта:1. свойства изучаемого объекта;2. соотнесение изучаемого объекта со схожим объектом или с идеалом;3. познавательные цели исследователя;4. личная позиция исследователя;5. интересы социальной группы, к которой принадлежит исследователь.Модели развития научного знания:

- постепенное развитие науки;- развитие через научные революции и смену парадигм (совокупность явных и неявных (и часто не осознаваемых) предпосылок, определяющих научные исследования и признанных на данном этапе развития науки; Т. Кун «Структура научных революций», 1962);- развитие через приближение к познавательным стандартам естествознания;- развитие через дифференциацию и интеграцию научного знания. Дифференциация, т. е. разделение, дробление на все более мелкие разделы и подразделы (например, в физике образовалось целое семейство наук: механика, оптика, электродинамика, статистическая механика, термодинамика, гидродинамика и пр.). Интеграция научного знания стала ведущей закономерностью его развития и может проявляться: в организации исследований «на стыке» смежных научных дисциплин; в разработке «трансдисциплинарных» научных методов, имеющих значение для многих наук (спектральный анализ, хроматография, компьютерный эксперимент); в разработке теорий, выполняющих общеметодологические функции в естествознании (общая теория систем, кибернетика, синергетика); в изменении характера решаемых современной наукой проблем – они по большей части становятся комплексными, требующими участия сразу нескольких дисциплин (экологические проблемы, проблема возникновения жизни и пр.).Дифференциация и интеграция в развитии науки – взаимодополняющие тенденции. Современная наука – сложная сеть взаимодействующих коллективов, организаций и учреждений, которые связаны не только между собой, но и с другими мощными подсистемами общества и государства: экономикой, образованием, политикой, культурой и др. К основным характеристикам современной науки можно отнести: резко возросшее количество ученых;рост научной информации;изменение мира науки (наука включает около 15 тысяч дисциплин, которые все теснее взаимодействуют друг с другом);превращение научной деятельности в особую профессию.

Наука: 1) помогает человеку не только объяснять известные ему знания о мире, но и выстроить их в целостную систему, рассмотреть явления окружающего мира в их единстве и многообразии, выработать свое мировоззрение; 2) осуществляет познание и объяснение устройства мира и законов его развития; 3) осуществляет прогнозирование последствий изменения окружающего мира, раскрывает возможные опасные тенденции развития общества, формулирует рекомендации по их преодолению; 4) выполняет непосредственную функцию производительной силы общества. Научно-техническая революция (НТР) – скачок в развитии производительных сил общества (станков, машин, источников энергии и т.д.) – представляет собой этап в развитии научно-технического прогресса (НТП), который связан с превращением науки в непосредственную производительную силу общества (наука становится постоянным источником новых идей, определяющих пути развития общества). Современная НТР – это совокупность коренных, качественных и взаимосвязанных преобразований в средствах производства (орудиях и средствах труда), технологии, организации и управлении производством на основе превращения науки в непосредственную производительную силу. Научное управление производительными силами – мощный источник развития общества. Технологический переворот требует постоянного переобучения, поэтому научные инвестиции в человека наиболее перспективны.Социальные последствия научно-технической революции

А) позитивные: возрастание роли научных знаний; развитие образования, применение новых видов энергии, искусственных материалов, которые по-новому открывают возможности использования природных ресурсов; овладение человеком высокими скоростями, сравнительно безопасными возможностями работать в труднодоступных или вредных условиях; уменьшение числа занятых в производстве и количества используемой энергии и сырья; изменение облика работников в отраслевой и профессиональной структуре, а также в их квалификации.Б) негативные: техногенные катастрофы; рост безработицы, особенно среди лиц среднего возраста и молодежи, вызванной циклическими спадами производства, развитием автоматизации, структурной перестройкой экономики; неумение части работников осваивать постоянно обновляющиеся знания превращает их в «лишних» людей; многочисленные экологические проблемы.

Учёные и социальная ответственность

Учёные и социальная ответственность

Наука включает в себя не только систему знаний, но также научные учреждения и научных работников. Признанным центром фундаментальных исследований науки в нашей стране является Российская академия наук (РАН) – наследница Академии наук и художеств Петра Великого, которая в 1934 году переехала в Москву. В составе РАН крупнейшие учёные, проводящие исследования в медицине, сельском хозяйстве, образовании, энергетике и многих других областях. Учёные, исследователи, эксперты, лаборанты – особая категория людей. Они обладают научным мировоззрением и получают огромное удовольствие от научной творческой деятельности. Их труды вносят вклад в развитие определённой отрасли науки. Главной задачей научных работников является получение, обоснование и систематизация новых истинных знаний о реальном мире.Сахаров А.Д. (г.ж.:1921-1989) Окружающая нас действительность в научных знаниях отражается в виде понятий и терминов. В этом состоит фундаментальное отличие науки от искусства или религии, отражающих знания о мире образно. Особенностями научного мышления и деятельности учёных являются:отбор объективных, достоверных и точных научных фактов;формулирование проблемы и построение гипотезы, способной её решить;использование специальных методов исследования и сбор данных;теоретическое обоснование понятий, принципов, законов;проверка знаний с помощью доказательств.

Научная деятельность предполагает свободу творчества ученых. Но одновременно предъявляет к ним определенную систему ценностей в науке: общечеловеческие ценности и запреты; этические нормы, предполагающие бескорыстный поиск и отстаивание истины; свободу научного поиска и социальную ответственность ученого. Уже в древности представители науки проявляли интерес не только к морали, но и своими взглядами формировали моральные нормы научного сообщества («Не навреди»). Зачастую научные открытия и достижения несут новые угрозы человечеству (клонирование, средства массового уничтожения и т. д.). Необходимо, чтобы ученые всегда понимали, какую огромную ответственность они несут за использование своих научных достижений. Быстрое развитие науки пришлось на начало XX века. Это время становления научно-технического прогресса (НТП). Тогда наука сыграла ведущую роль в появлении крупного автоматизированного машинного производства, а профессия учёных стала востребованной. С каждым новым десятилетием количество учёных и научных открытый повышалось в разы. Особенно в ускоренном темпе развивается современная наука. В таких условиях остро стоит вопрос соотношения свободы научной деятельности и социальной ответственности учёных. Настоящий учёный должен быть гуманистом и твёрдо стоять на том, что научные достижения можно использовать только во благо людей. Вспомните последствия испытаний в области ядерной физики и атомных атак США над Хиросимой и Нагасаки, которые повергли в шок весь мир. Социальную ответственность учёный несёт не только за то, что уже сделано. Он ответственен и за выбор новых направлений исследований, особенно в области биологии и химии. В связи с социальной ответственностью учёных на первый план выходит этика науки. В ней воплощены общечеловеческие моральные ценности, нравственные правила и нормы. Учёный, игнорирующий требования научной этики рискует потерять уважение в глазах коллег и оказаться вне науки. В число этических норм учёных относятся:принцип "не навреди";в науке нет места субъективности;истина дороже всего;честно признавай заслуги своих предшественников и многие другие.Интеллект-карта по обществознанию №11

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ — РЕШИ ТЕСТ ПО ТЕМЕ

Задание 1: Американский социолог Роберт Кинг Мертон выделил четыре основополагающих ценности, вокруг которых группируются нормы науки. Соотнесите эти ценности и их характеристики. Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:1) Первичным стимулом деятельности учёного является бескорыстный поиск истины, свободный от соображений личной выгоды.2) Изучаемые наукой природные явления повсюду протекают одинаково, поэтому истинность научных выводов должна оцениваться по одним и тем же правилам.3) В науке нельзя слепо доверяться авторитету предшественников, сколь бы высок он ни был.4) Научное знание должно свободно становиться общим достоянием.А) незаинтересованностьБ) универсализмВ) организованный скептицизмГ) общностьЗадание 2: Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных.Выберите один из 5 вариантов ответа:1) наука2) социология3) математика4) история5) политологияЗадание 3: Верны ли утверждения? Укажите истинность или ложность вариантов ответа:1) Ботаника – фундаментальная наука, а агрономия – прикладная.2) Цель фундаментальной науки – создание теории.3) Начало научно-технической революции относят к концу XX века.4) Наблюдение, эксперимент, описание, сравнение – эмпирические методы научного познания.5) Аналогия – это объединение различных изучаемых предметов в группы по каким-либо признакам. Задание 4: Все перечисленные действия, за исключением двух, относятся к эмпирическому уровню научного познания. Найдите действия, "выпадающие" из ряда.Выберите несколько из 6 вариантов ответа:1) построение системы аргументов2) наблюдение3) экспериментальная проверка данных4) проведение опытов5) обоснование выводов6) запись показаний приборовЗадание 5: Все перечисленные научные дисциплины, кроме двух, относятся к естественным. Найдите науки, "выпадающие" из ряда. Выберите несколько из 6 вариантов ответа:1) психология2) физика3) астрономия4) информатика5) биология6) географияЗадание 6: Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите слова, которые необходимо вставить на место пропусков.«Наблюдение – это целенаправленное систематическое ____(А) объекта. Концентрируя внимание на объекте, наблюдатель опирается на имеющиеся у него некоторые ____(Б) о нём, без которых нельзя определить цель наблюдения. Наблюдение характеризуется активностью ____(В), его способностью к отбору нужной информации, определяемой целью исследования. В научном наблюдении взаимодействие между субъектом и объектом опосредуется ____(Г) наблюдения: приборами и инструментами, с помощью которых ведётся наблюдение. Микроскоп и телескоп, фото- и телеаппаратура, радиолокатор и генератор ультразвука, многие другие приспособления превращают то, что недоступно органам чувств человека, - микробы, элементарные частицы и т.п. - в эмпирические ____(Д). Как метод научного познания наблюдение даёт исходную ____(Е) об объекте, необходимую для его дальнейшего исследования».Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:1) истина2) информация3) методы4) объекты5) средства6) знания7) наблюдатель8) восприятие9) познаниеЗадание 7. Установите соответствие между примерами и видами наук: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.ПРИМЕРЫ А) логикаБ) математикаВ) историяГ) политологияД) физикаВИДЫ НАУК1) социально-гуманитарные2) точные и технические3) естественные4) науки о познании и мышленииЗадание 8. структуре наук учёные выделяют социально-гуманитарные науки. Выберите в приведённом ниже списке социально-гуманитарные науки, и запишите цифры, под которыми они указаны.1) биология2) математика3) культурология4) политология5) физика6) история Задание 9. Установите соответствие между функциями науки и иллюстрирующими их конкретными примерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.ПРИМЕРЫ A) экологи предупредили об опасном для живых организмов загрязнении вод БайкалаБ) учёные разработали новую конструкцию истребителя и организовали её серийное производствоB) финансовые аналитики высказали предположения о тенденциях развития банковской системы на ближайшие годыГ) поля агрофирмы засеяли кукурузой, которая в результате работы специалистов по генной инженерии стала недоступна для вредителейД) метеорологи высказали предположение о том, что в результате изменения климата практически исчезает весна в средних широтах, после зимних холодов сразу наступает летняя жараЕ) учёные-фармацевты следят за качеством производимого лекарственного препаратаФУНКЦИИ НАУКИ1) производственная2) прогностическаяЗадание 10. Студент работает над рефератом «Особенности современной науки». Какие особенности из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? (Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны.)1) Ее развитие пока не может опередить развитие материального производства.2) Ее влияние на развитие всего общества становится менее выраженным.3) Материальное производство продолжает изменяться с логикой ее развития.4) В связи с ее исследованиями возникают новые модели общественного развития.5) Все более очевидной становится ее социальная функция.6) Остро стоит вопрос социальной ответственности ученых.Задание 11. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).Наблюдение, эксперимент, метод познания, анкетирование, интервьюирование.Задание 12. Выберите верные суждения о науке и запишите цифры, под которыми они указаны.1) Наука вырабатывает и теоретически систематизирует объективные знания о природе, обществе, человеке.2) Компонентом научного знания являются этические оценки социальных явлений.3) Наука представлена совокупностью отраслей и исследовательских организаций.4) Наука способна прогнозировать последствия преобразовательной деятельности человека.5) Наука, в отличие от других форм духовной культуры, способна оказывать эмоциональное воздействие на человека.Задание 13. Группа астрономов-любителей разработала свою теорию происхождения Вселенной. Профессиональные астрономы не признали эту теорию научной. Какие из приведённых ниже оснований могли стать причиной такой профессиональной оценки? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) теорию разработали любители2) теория не подтверждается практикой3) выводы разработчиков нелогичны4) теория опровергает принятые в науке представления5) основные положения теории не обоснованны6) разработчики теории рассматривают участие сверхъестественных силЗадание 14. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию «наука».1) гипотеза2) эксперимент3) доказательность4) рациональность5) чувственность6) теория7) концепции8) субъективностьЗадание 15. Установите соответствие между философскими дисциплинами и их отличительными признаками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.ХАРАКТЕРИСТИКА А) изучаются формы, методы и законы интеллектуальной познавательной деятельностиБ) изучаются мораль и нравственностьВ) изучаются сущность и формы прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизниГ) наибольшее влияние оказывает на искусствоД) наибольшее влияние оказывает на наукуФИЛОСОФСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ1) этика2) эстетика3) логика Задание 16. Ученые-медики провели ряд исследований и нашли средства борьбы с невидимыми врагами здоровья людей — различными вирусами и болезнетворными бактериями, вызывающими инфекционные заболевания. Эти средства вошли в практику лечения инфекционных болезней. Какие функции науки проиллюстрированы этим примером? Запишите цифры, под которыми они указаны.1) мировоззренческая2) социальная3) познавательная4) производительной силы5) прогностическая6) рекреационнаяИспользуя обществоведческие знания,1) раскройте смысл понятия «наука»;2) составьте два предложения:− одно предложение, содержащее информацию о структурных элементах института науки;− одно предложение, раскрывающее любую классификацию наук.Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.Назовите два проявления социальной функции науки и приведите два примера её осуществления.Назовите любые две функции науки (научных знаний) и приведите по одному примеру осуществления каждой из них.Используя обществоведческие знания,1) раскройте смысл понятия «наука»;2) составьте два предложения:− одно предложение, содержащее информацию о функциях современной науки;− одно предложение, раскрывающее одну из отличительных черт научного знания.Используя обществоведческие знания,1) раскройте смысл понятия «наука»;2) составьте два предложения:— одно предложение, содержащее информацию о видах науки;— одно предложение, раскрывающее сущность одной из моделей развития научного знания.Пример выполнения задания 28 ЕГЭ Обществознание

План по теме Наука в современном обществе1. Наука как социальный институт2. Элементы науки2.1 Система знаний2.2 Деятельность учёных2.3 Научные учреждения3. Виды наук3.1 Естественные науки3.2 Социально – гуманитарные науки3.3 Технические науки4. Роль науки в жизни общества4.1 Познавательная функция науки4.2 Культурно – мировоззренческая функция науки4.3 Производственная функция науки4.4 Социальная функция науки4.5 Прогностическая функция науки5. Социальная ответственность учёных5.1 Особенности научного мышления и деятельности учёных5.2 Этика учёныхИсточники:

- Обществознание. Полный курс подготовки к ЕГЭ (автор-Шемаханова Ирина Альбертовна)

- YouTube канал «Школа обществознания»

- База знаний CKnow ЕГЭ Обществознание