Тип 17 № 57952

Как в тексте характеризуется социальная напряженность? К чему, по мнению авторов, приводит распространение настроений неудовлетворенности существующей ситуацией? Какие два уровня проявления социальной напряженности отметили авторы?

Социальная напряжённость — это особое состояние общественного сознания и поведения, специфическая ситуация восприятия и оценки действительности. Это состояние свойственно конфликту и сопровождает его. Масштабы социальной напряжённости большей частью сопоставимы с масштабами конфликта и порождаются ими. Можно вести речь о напряжённости межличностной, межгрупповой, межнациональной или о глобальной напряжённости в обществе.

Социальная напряжённость представляет собой эмоциональное состояние в группе или обществе в целом, вызванное давлением со стороны природной или социальной среды, продолжающееся, как правило, в течение более или менее длительного времени. Напряжённость может быть вызвана отнюдь не только стремлением достичь какой-либо цели, но и разного рода ошибками или некомпетентностью лидеров. Кроме того, обычное состояние людей может резко измениться из-за воздействия не подконтрольных человеку сил природы: изменения климата, истощения ресурсов, землетрясения и т. д.

Наиболее общие предпосылки напряжённости — это устойчивая и длительное время неразрешаемая ситуация рассогласования между потребностями, интересами, социальными ожиданиями всей массы или значительной части населения и мерой их фактического удовлетворения, приводящая к накоплению недовольства, усилению агрессивности отдельных групп и категорий людей, нарастанию психической усталости и раздражительности большинства. Другими словами, речь идёт о конфликтной ситуации, отражающейся в психологии населения…

И всё же не так просто отнести напряжённость к чисто негативным явлениям. Прежде всего, социальная напряжённость является необходимым, хотя и не постоянным элементом существования любого сообщества. Человек переживает это явление как стресс, адаптируется к нему, «осваивает» это состояние, оно становится необходимой частью его общественной культуры. Напряжённость в тех или иных формах и аспектах сопутствует людям всю жизнь…

Социальная напряжённость как явление, проявляющееся прежде всего на социально-психологическом и поведенческом уровнях, характеризуется следующими моментами.

Первое: распространением настроений неудовлетворённости существующей ситуацией в той или иной жизненно важной сфере общественной жизни.

Второе: тем, что под влиянием вышеназванных настроений утрачивается доверие к властям, снижается авторитет власти и власть авторитета, появляется ощущение опасности, широкое хождение приобретают пессимистические оценки будущего, всевозможные слухи. В обществе в целом, как и в отдельной территориальной общности, возникает атмосфера массового психического беспокойства, эмоционального возбуждения.

Третье: на поведенческом уровне социальная напряжённость проявляется как в стихийных массовых действиях (в ажиотажном спросе, скупке товаров и продуктов питания с целью создания страховых запасов «на чёрный день» и т. д.), так и в различных конфликтах, митингах, демонстрациях, забастовках и иных формах гражданского неповиновения и протеста, а также в вынужденной и добровольной миграции в другие регионы и за границу.

Дмитриев А.В., Рукавишников В.О.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|

| Даны правильные ответы на три вопроса | 2 |

| Даны правильные ответы только на два любых вопроса | 1 |

| Дан правильный ответ только на один любой вопрос

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания ИЛИ Ответ неправильный |

0 |

| Максимальный балл | 2 |

Источник/автор: Анастасия Сергеевна Гребенщикова

Вариант 6

Часть 1.

1. Ниже приведён перечень издержек фирмы в краткосрочном периоде. Все они, за исключением двух, являются постоянными издержками.

1) выплата процентов по ранее взятому кредиту; 2) оплата потреблённой электроэнергии; 3) выплата за аренду помещения; 4) оплата лицензии; 5) оклад управляющего; 6) сдельная оплата труда наёмных работников.

Найдите две издержки, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

2. Выберите верные суждения об образовании в Российской Федерации и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) К принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования в России относят обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека.

2) В России устанавливаются следующие уровни общего образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, высшее образование.

3) Недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования — один из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования в России.

4) В России гарантируется право каждого человека на образование.

5) Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

3. Установите соответствие между признаками и видами истины: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.

|

Признаки |

Виды истины |

|

A) объективный характер |

1) только относительная истина |

|

Б) отражение свойств познаваемого объекта |

2) и абсолютная, и относи-тельная истина |

|

B) возможность корректировки при дальнейшем развитии наук |

|

|

Г) неполное, изменяемое знание о предмете |

|

|

Д) проверяемость знания |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

4. В стране Z массовое производство уступает мелкосерийному, товар выпускается малыми партиями. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Наибольшее развитие получают наукоёмкие, ресурсосберегающие технологии.

2) Большинство процессов в промышленном производстве и сфере услуг становятся компьютеризированными.

3) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества.

4) Общественные отношения регулируются правовыми и моральными нормами.

5) В структуре населения высок удельный вес среднего класса.

6) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства.

5. Выберите верные суждения о ценных бумагах и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Облигация — это ценная бумага без установленного срока обращения, являющаяся свидетельством о получении доли в имуществе компании и дающая её владельцу право получения части прибыли в виде дивиденда.

2) Обращение ценных бумаг осуществляется на фондовом рынке.

3) К ценным бумагам относят акцию, вексель, облигацию.

4) Различают долевые и долговые ценные бумаги.

5) Выпуск ценных бумаг называется девальвацией.

6. Установите соответствие между характеристиками и факторами производства: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

Характеристики |

Факторы производства |

|

A) деятельность людей по производству товаров и услуг путём использования их физических и интеллектуальных возможностей, профессиональных навыков и опыта |

1) труд |

|

Б) все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и пригодных для производства экономических благ |

2) земля |

|

B) факторный доход — рента |

3) предпринимательские способ-ности (предпринимательство) |

|

Г) факторный доход — заработная плата |

|

|

Д) факторный доход — прибыль |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

7. Фирма Z производит бытовую технику. Какие из приведённых ниже фактов позволяют сделать вывод о том, что развитие фирмы Z осуществляется интенсивным путём? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) фирма регулярно выплачивает налоги

2) работники регулярно повышают квалификацию

3) фирма регулярно выплачивает проценты по ранее взятому кредиту

4) постоянно возрастает роль науки и образования в организации производства

5) на предприятии введена ночная смена

6) осуществляется переход к электронике на всех уровнях производственной деятельности

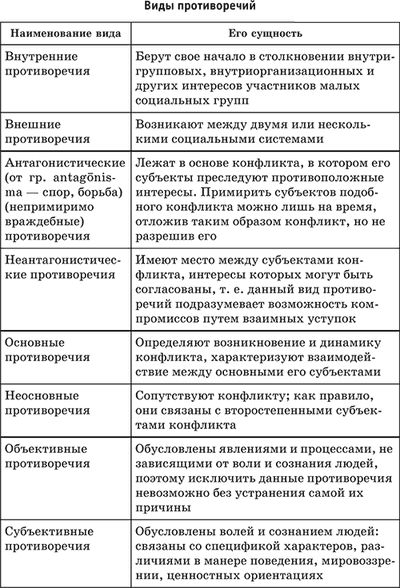

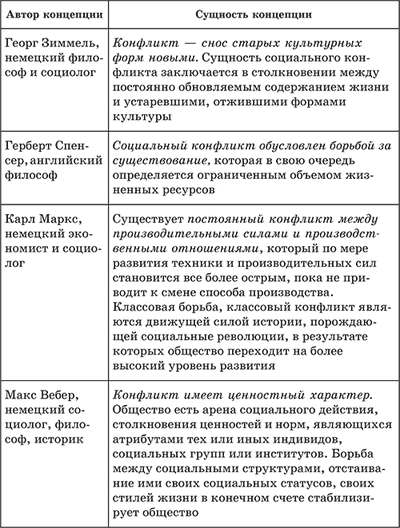

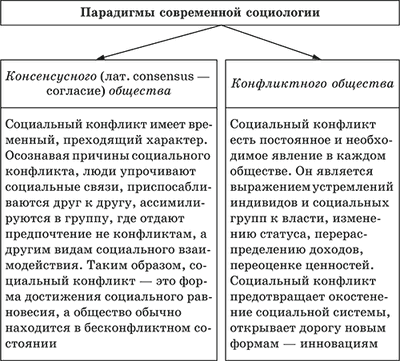

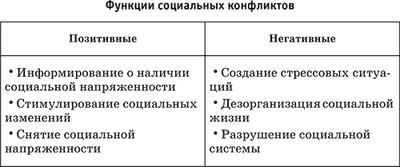

8. Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Социальные конфликты могут быть скрытыми или явными.

2) В основе социальных конфликтов всегда лежит отсутствие согласия между двумя или более сторонами.

3) Социальные конфликты охватывают всю совокупность социальных отношений только в политической сфере общества.

4) Социальный конфликт предполагает противоборство сторон, то есть действия субъектов, направленные друг против друга.

5) Субъектами и участниками социального конфликта выступают большие и малые социальные группы, организации.

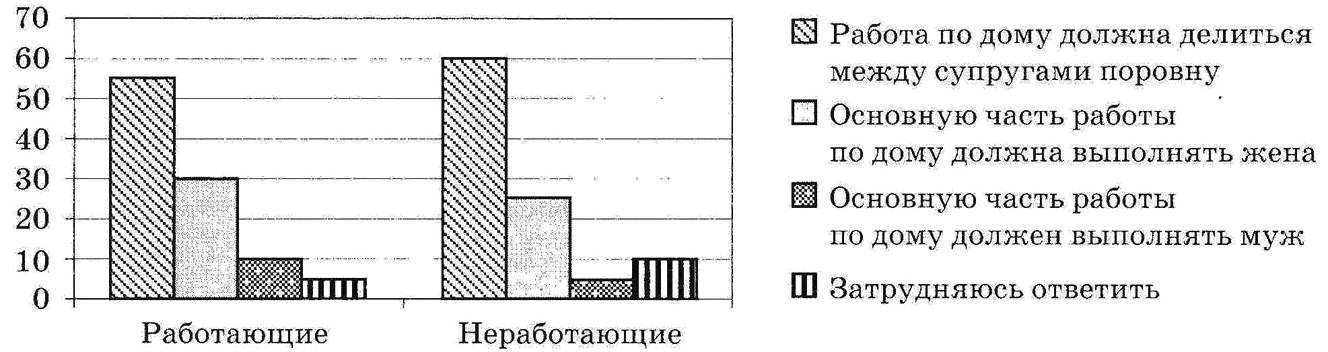

9. В ходе социологического опроса работающим и неработающим совершеннолетним гражданам страны Z задавали вопрос: «Как, на Ваш взгляд, должны распределяться домашние обязанности между мужем и женой, если оба супруга работают?»

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в графическом виде.

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе

диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Среди неработающих респондентов доля тех, кто считают, что работа по дому должна делиться между супругами поровну, больше доли тех, кто считают, что основную работу по дому должна выполнять жена.

2) Равные доли опрошенных в каждой группе затруднились ответить.

3) Среди работающих респондентов доля тех, кто считают, что основную часть работы по дому должен выполнять муж, меньше доли тех, кто считают, что основную часть работы по дому должна выполнять жена.

4) Мнение о том, что работа по дому должна делиться между супругами поровну, наиболее популярно в обеих группах опрошенных.

5) Мнение о том, что основную часть работы но дому должна выполнять жена, среди неработающих респондентов более популярно, чем среди работающих респондентов.

10. Выберите верные суждения о политической системе общества и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) В зависимости от объекта власти различают прогрессивные и регрессивные политические системы общества.

2) Все элементы политической системы находятся в постоянном взаимодействии.

3) Основной системообразующий элемент, объединяющий все остальные элементы политической системы, — государство.

4) Политическая система общества обеспечивает стабильность и безопасность в обществе.

5) К коммуникативному компоненту политической системы общества относятся политические идеи, взгляды, представления, убеждения и чувства участников политической деятельности.

11. В государстве Z зарегистрирована политическая партия, которая имеет центральный орган и региональные отделения. В программе политической партии записано: «Цель нашей деятельности — построение социально однородного бесклассового общества, в котором был бы осуществлён принцип распределения благ по потребностям».

Что из перечисленного характеризует по разным основаниям подобную политическую партию? Запишите цифры, под которыми указаны верные характеристики.

1) легальная 4) кадровая

2) консервативная 5) либеральная

3) коммунистическая 6) массовая

12. Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам гражданина Российской Федерации? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) право на социальное обеспечение

2) право на жизнь

3) право на защиту чести и доброго имени

4) право на тайну переписки

5) право на жилище

13. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

Функции |

Субъекты государственной власти РФ |

|

A) разрешение споров о компетенции между высшими государственными органами субъектов РФ |

1) Государственная Дума |

|

Б) создание условий для развития системы экологического образования |

2) Правительство РФ |

|

B) назначение выборов Президента России |

3) Конституционный Суд РФ |

|

Г) обеспечение проведения в Российской Федерации единой финансовой политики |

4) Совет Федерации |

|

Д) назначение на должность Уполномоченного по правам человека |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

14. Выберите верные суждения о трудовых правоотношениях в Российской Федерации запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем, включающее их взаимные права и обязанности.

2) Трудовые договоры могут заключаться только на неопределённый срок.

3) Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных законом.

4) Трудовой договор с работником любого возраста заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.

5) При приёме на работу должен быть установлен испытательный срок.

15. Установите соответствие между организационно-правовыми формами и видами юридических лиц: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

Организационно-правовые формы юридических лиц |

Виды юридических лиц |

|

A) хозяйственные товарищества |

1) коммерческие |

|

B) государственные унитарные предприятия |

2) некоммерческие |

|

В) потребительские кооперативы |

|

|

Г) благотворительные фонды |

|

|

Д) религиозные организации |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

16. Гражданину России Ивану 12 лет. Найдите в приведённом ниже списке действия, соответствующие его правовому статусу, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей

2) распоряжаться предоставленными родителями средствами

3) быть заслушанным в ходе судебного разбирательства по определению места жительства при разводе родителей

4) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими

5) зарегистрировать на своё имя юридическое лицо

6) совершать мелкие бытовые сделки

Часть 2

Социальная напряжённость — это особое состояние общественного сознания и поведения, специфическая ситуация восприятия и оценки действительности. Это состояние свойственно конфликту и сопровождает его. Масштабы социальной напряжённости большей частью сопоставимы с масштабами конфликта и порождаются ими. Можно вести речь о напряжённости межличностной, межгрупповой, межнациональной или о глобальной напряжённости в обществе.

Социальная напряжённость представляет собой эмоциональное состояние в группе или обществе в целом, вызванное давлением со стороны природной или социальной среды, продолжающееся, как правило, в течение более или менее длительного времени. Напряжённость может быть вызвана отнюдь не только стремлением достичь какой-либо цели, но и разного рода ошибками или некомпетентностью лидеров. Кроме того, обычное состояние людей может резко измениться из-за воздействия неподконтрольных человеку сил природы: изменения климата, истощения ресурсов, землетрясения и т. д.

Наиболее общие предпосылки напряжённости — это устойчивая и длительное время неразрешаемая ситуация рассогласования между потребностями, интересами, социальными ожиданиями всей массы или значительной части населения и мерой их фактического удовлетворения, приводящая к накоплению недовольства, усилению агрессивности отдельных групп и категорий людей, нарастанию психической усталости и раздражительности большинства. Другими словами, речь идёт о конфликтной ситуации, отражающейся в психологии населения…

И всё же не так просто отнести напряжённость к чисто негативным явлениям. Прежде всего, социальная напряжённость является необходимым, хотя и не постоянным элементом существования любого сообщества. Человек переживает это явление как стресс, адаптируется к нему, «осваивает» это состояние, оно становится необходимой частью его общественной культуры. Напряжённость в тех или иных формах и аспектах сопутствует людям всю жизнь…

Социальная напряжённость как явление, проявляющееся прежде всего на социально-психологическом и поведенческом уровнях, характеризуется следующими моментами.

Первое: распространением настроений неудовлетворённости существующей ситуацией в той или иной жизненно важной сфере общественной жизни.

Второе: тем, что под влиянием вышеназванных настроений утрачивается доверие к властям, снижается авторитет власти и власть авторитета, появляется ощущение опасности, широкое хождение приобретают пессимистические оценки будущего, всевозможные слухи. В обществе в целом, как и в отдельной территориальной общности, возникает атмосфера массового психического беспокойства, эмоционального возбуждения.

Третье: на поведенческом уровне социальная напряжённость проявляется как в стихийных массовых действиях (в ажиотажном спросе, скупке товаров и продуктов питания с целью создания страховых запасов «на чёрный день» и т. д.), так и в различных конфликтах, митингах, демонстрациях, забастовках и иных формах гражданского неповиновения и протеста, а также в вынужденной и добровольной миграции.

17. Что, по мнению авторов, представляет собой социальная напряжённость? Какие примеры природных факторов социальной напряжённости приведены в тексте? Какую связь социальной напряжённости и социального конфликта отметили авторы?

18. Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «миграция».

19. Авторы отмечают возможность возникновения межнациональной напряжённости в обществе. На примере конституционных основ национальной политики в Российской Федерации покажите любые три способа снятия межнациональной напряжённости.

20. Авторы считают, что «не так просто отнести напряжённость к чисто негативным явлениям». Используя текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, личного социального опыта, сформулируйте три предположения о том, какое позитивное влияние на человека может оказать состояние социальной напряжённости.

21. На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке роликовых коньков в стране Z. Кривая предложения переместилась из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара; Q – количество товара).

Как изменилась равновесная цена?

Что могло вызвать изменение предложения? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на предложение. (Объяснение должно быть дано применительно к рыку, указанному в тексте задания.)

К

22. В государстве Z существует свободная конкуренция политических партий; принцип разделения властей реализуется на практике. Государство Z включает в себя территории субъектов, которые имеют право принятия собственной конституции. В государстве Z законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно избираемый на определённый срок глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Эта система применяется как при выборах высших должностных лиц, так и при выборах коллегиальных органов власти (парламент).

Какова форма государственного (территориального) устройства государства Z? Какой факт из условия задачи позволяет сделать вывод, что государство Z — президентская республика? К какому типу относится демократическая избирательная система страны Z? Каковы достоинства данной избирательной системы? (Назовите любые два достоинства.)

23. Конституция Российской Федерации провозглашает ценности исторической преемственности. На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой характеристики.

(Каждое подтверждение должно быть сформулировано как распространённое предложение с опорой на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции и дословного воспроизведения их содержания.)

24. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Право в системе социальных норм». Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможны только два подпункта.)

25. Обоснуйте необходимость проведения в РФ государством антиинфляционной политики. (Обоснование может быть дано в одном или нескольких распространённых предложениях.) Какие существуют в РФ способы борьбы с инфляцией? (Назовите любые три способа.) Для каждого из них приведите по одному примеру, иллюстрирующему способ борьбы с инфляцией. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать три различных способа.)

Вариант 6

|

1 |

26 |

9 |

134 |

|

2 |

1345 |

10 |

234 |

|

3 |

22112 |

11 |

136 |

|

4 |

125 |

12 |

234 |

|

5 |

234 |

13 |

32421 |

|

6 |

12213 |

14 |

134 |

|

7 |

246 |

15 |

11222 |

|

8 |

1245 |

16 |

236 |

17. Что, по мнению авторов, представляет собой социальная напряжённость? Какие примеры природных факторов социальной напряжённости приведены в тексте? Какую связь социальной напряжённости и социального конфликта отметили авторы?

1) эмоциональное состояние в группе или обществе в делом, вызванное давлением со стороны природной или социальной среды, продолжающееся, как правило, в течение более или менее длительного времени, ИЛИ особое состояние общественного сознания и поведения, специфическая ситуация восприятия и оценки действительности;

2) изменение климата, истощение ресурсов, землетрясение;

3) это состояние свойственно конфликту и сопровождает. его, ИЛИ речь идёт о конфликтной ситуации, отражающейся в психологии населения.

18. Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «миграция».

Перемещение людей из одних регионов или стран в другие.

19. Авторы отмечают возможность возникновения межнациональной напряжённости в обществе. На примере конституционных основ национальной политики в Российской Федерации покажите любые три способа снятия межнациональной напряжённости.

1) признание равноправия граждан независимо от их этнической принадлежности например, Конституция РФ устанавливает равноправие граждан и запрещает любые формы ограничения прав граждан по признаку национальной принадлежности);

2) федеративное устройство государства и равноправие всех субъектов РФ (например, Конституция РФ устанавливает равное представительство всех субъектов РФ в Совете Федерации, их равноправие во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти);

3) содействие развитию национальных культур (например, Конституция РФ утверждает право республик Б составе РФ вводить свои государственные языки наряду с русским языком; гражданам гарантировано право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества).

20. Авторы считают, что «не так просто отнести напряжённость к чисто негативным явлениям». Используя текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, личного социального опыта, сформулируйте три предположения о том, какое позитивное влияние на человека может оказать состояние социальной напряжённости. (Предположения должны быть сформулированы как распространённые предложения.)

1) состояние социальной напряжённости может дисциплинировать человека, привести к мобилизации его способностей, профессиональных и иных качеств, материальных ресурсов;

2) состояние социальной напряжённости может способствовать раскрытию в человеке определённых личностных качеств, например качеств политического лидера, предпринимателя и т. п.;

3) преодоление человеком негативных последствий социальной напряжённости, успехи в защите своей семьи, бизнеса от этих негативных последствий позитивно влияют на самооценку человека.

21. В правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) ответ на первый вопрос: равновесная цена уменьшилась;

2) ответ на второй вопрос (одно обстоятельство (фактор) с объяснением влияния), например: благодаря появлению на рынке трех новых производителей спортивных товаров и атрибутики, увеличилось общее количество производимых спортивных товаров, предложение роликов выросло;

3) ответ на третий вопрос: рост доходов населения приведёт к увеличению спроса и увеличению равновесной цены.

22. В государстве Z существует свободная конкуренция политических партий; принцип разделения властей реализуется на практике. Государство Z включает в себя территории субъектов, которые имеют право принятия собственной конституции. В государстве Z законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно избираемый на определённый срок глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Эта система применяется как при выборах высших должностных лиц, так и при выборах коллегиальных органов власти (парламент).

Какова форма государственного (территориального) устройства государства Z? Какой факт из условия задачи позволяет сделать вывод, что государство Z — президентская республика? К какому типу относится демократическая избирательная система страны Z? Каковы достоинства данной избирательной системы? (Назовите любые два достоинства.)

1) ответ на первый вопрос: федерация / федеративное государство;

2) ответ на второй вопрос: всенародно избираемый на определённый срок глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную власть;

3) ответ на третий вопрос: к мажоритарной избирательной системе;

4) ответ на четвёртый вопрос: достоинства мажоритарной системы:

— наличие постоянной связи между кандидатом и избирателями округа;

— избиратели голосуют за конкретного человека, программу которого могут оценить;

— простота в подсчёте голосов;

— наличие у кандидата значительной свободы в действиях, поскольку он обязан своим избранием избирателям округа, а не партийному руководству.

23. Конституция Российской Федерации провозглашает ценности исторической преемственности. На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три подтверждения этой характеристики.

1) в Конституции закреплен принцип, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории;

2) в Конституции закреплен принцип, что Россия является правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах.

3) в Конституции закреплен принцип, что Россия признает исторически сложившееся государственное единство.

24. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Право в системе социальных норм».

1. Понятие социальных норм.

2. Признаки социальных норм:

а) социальная обусловленность;

б) системность;

в) регулятивность и др.

3. Отличия права от других видов социальных норм:

а) создание/санкционирование государством;

б) обеспечение государственным принуждением;

в) чёткая определённость формулировок и др.

4. Система права:

а) нормы права;

б) институты права;

в) отрасли права;

г) субинституты права;

д) подотрасли права.

5. Источники права:

а) правовой обычай;

б) юридический прецедент;

в) нормативный правовой акт и др.

25. Антиинфляционная политика предложения – это политика, направленная на увеличение естественного уровня национального продукта с целью сокращения инфляции, основным инструментом которой является сокращение предельной ставки налогообложения в целях стимулирования роста объема выпуска.

1) Политика доходов – непосредственное или косвенное воздействие на располагаемые доходы населения. Инструменты: воздействие на рост цен и заработной платы, воздействие на величину располагаемого дохода с помощью налогов.

2) Фискальная политика – политика регулирования правительством прежде всего совокупного спроса. Основной инструмент – расширение совокупных расходов в период роста инфляции за счет увеличения налогов.

3) Денежно–кредитная политика – совокупность мероприятий в области денежного обращения, Инструменты: увеличение учетной ставки ЦБ, операции на открытом рынке, операции на валютном рынке. На данный момент Банк России для определения своей денежно–кредитной политики использует методы макроэкономического анализа для того, чтобы держать уровень инфляции около 4%.

Источники

социального напряжения.

Социальная

напряженность

– это особое состояние общественного

сознания и поведения, специфическая

ситуация восприятия и оценки

действительности. Это состояние

свойственно конфликту и сопровождает

его. Масштабы социальной напряженности

большей частью сопоставимы с масштабами

конфликта и порождаются ими.

Можно

вести речь о напряженности межличностной,

межгрупповой, межнациональной или о

глобальной напряженности в обществе.

Социальная

напряженность

представляет собой эмоциональное

состояние в группе или обществе в целом,

вызванное давлением со стороны природной

или социальной среды, продолжающееся,

как правило, в течение более или менее

длительного времени. Напряженность

может быть вызвана отнюдь не только

стремлением достичь какой-либо цели,

но и разного рода ошибками или

некомпетентностью лидеров. Кроме того,

обычное состояние людей может резко

измениться из-за воздействия не

подконтрольных человеку сил природы:

изменения климата, истощения ресурсов,

землетрясения и т.д.

Наиболее

общие предпосылки

напряженности

– это устойчивая и длительное время

неразрешаемая ситуация рассогласования

между потребностями, интересами,

социальными ожиданиями всей массы или

значительной части населения и мерой

их фактического удовлетворения,

приводящая к накоплению недовольства,

усилению агрессивности отдельных групп

и категорий людей, нарастанию психической

усталости и раздражительности большинства.

Другими словами, речь идет о конфликтной

ситуации, отражающейся в психологии

населения.

Можно

утверждать, что социальная напряженность

возникает в обществе (территориальной

общности), как минимум, двояким

образом.

Во-первых,

если большинство людей вначале смутно

ощущает, а затем по мере развития событий

осознает, что удовлетворение их

социальных, экономических, политических,

национальных, культурных или каких-либо

иных жизненно важных потребностей,

интересов и прав находится под угрозой

или даже становится невозможным.

Во-вторых,

когда какая-то, первоначально сравнительно

небольшая, часть людей не может

удовлетворить свои потребности и

реализовать свои интересы в существующих

в обществе условиях и поэтому, независимо

от того, по каким причинам и чем конкретно

была вызвана такая ситуация, вступает

в борьбу против действительных и мнимых

препятствий или надуманного ущемления

своих прав, распространяя в обществе

настроения неудовлетворенности, страха,

пессимизма и т.д.

И

в том и в другом варианте социальная

напряженность возникает, если назревший

кризис своевременно не выявляется, а

конфликтное противостояние никак не

разрешается, если наблюдается, так

сказать, «патовая ситуация», тупиковая

ветвь логического развития общественных

процессов. Таким образом, социальная

напряженность

– это одновременно сторона и индикатор

социального кризиса и сопутствующих

ему всевозможных конфликтов.

В

западных социальных науках одним из

первых понятие СН встречается в работе

Т.

Парсонса «Структура социального

действия».

Вводя в состав социального действия

понятие социальной нормы, он прямо

указывает, что нормативный элемент,

встречая сопротивление при реализации

социального действия, является источником

СН и потенциального конфликта.

«Напряжение,

— пишет Т. Парсонс, — есть тенденция к

нарушению равновесия в балансе обмена

между двумя и более компонентами

системы». Понятие СН рассматривается

Т. Парсонсом на социетальном уровне для

характеристики состояния социальной

системы в целом.

Наиболее

близким по смысловому содержанию и

специфике отражаемой социальной

реальности к термину «социальная

напряженность» на Западе выступает

понятие аномии, введенное в категориальный

аппарат социологии Э. Дюркгеймом. Он

связывал аномию с отсутствием органической

солидарности и широким распространением

самоубийств в современном ему обществе.

Согласно Дюркгейму, аномия — это результат

отсутствия или слабости нормативного

регулирования человеческих желаний,

которые по природе своей безграничны.

Неизбежная ограниченность возможностей

для удовлетворения этих желаний и

отсутствие эффективных норм, управляющих

ими, делают индивидов несчастными и

толкают их к самоубийству.

Продолжая

вслед за Э. Дюркгеймом анализ условий

и характерных особенностей возникновения

и развертывания процесса социальной

аномии, Р. Мертон показал, что она служит

источником различных форм отклоняющегося

поведения и имеет в своей основе принятие

или непринятие ценностей, связанных:

—

либо с целями общества;

—

либо со средствами их достижения;

—

либо с теми и другими одновременно.

Таким

образом, в своей теории аномии Р. Мертон

по существу уже использует понятие СН,

хотя и в неявном виде

Соседние файлы в папке билет 17

- #

- #

- #

В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук.

Используя

обществоведческие знания,

—

укажите не менее двух основных признаков понятия «конфликт»;

—

объясните воздействие одной из отмеченных автором неподконтрольных человеку сил

природы на рост социальной напряженности. (Объяснение

с опорой на текст может быть дано в одном или нескольких распространенных

предложениях.)

Ответ:

1) основные признаки понятия «конфликт»,

например:

– противоборство, столкновение двух

или более сторон;

– несовпадение интересов, потребностей,

ценностей, целей и т.п.;

– противоречивое социальное взаимодействие

(имеют как положительные, так и отрицательные последствия).

2) объяснение с опорой на положения

текста, например:

Неподконтрольными человеку силами

природы автор называет изменения климата, истощение ресурсов, землетрясения и т.д.,

из-за воздействия которых обычное состояние общества может резко измениться. В случае

неурожая из-за изменения климата население останется без продуктов питания. Чтобы

прокормить себя, люди будут настаивать на перераспределении имущества, начнут совершать

правонарушения. Резкие требования к другим социальным группам, угроза собственности,

разгул криминала – проявления социальной напряженности.

Источник: НезЛО Антона Чубукова

1. Вспоминай формулы по каждой теме

2. Решай новые задачи каждый день

3. Вдумчиво разбирай решения

Социальные отношения

Текст к задаче

Социологию можно разделить на общую и специальную. Общая социология рассматривает универсальные проблемы социального действия, возникающие в любой сфере и в любое время. Специальная социология изучает особенности социального действия в различных областях общественной жизни. Она состоит из множества отраслей, основными из которых являются, экономическая, этническая, политическая социология, социология труда, управления, семьи, молодёжи, образования, науки, культуры, религии и др.

В социологии существуют два уровня анализа социального действия: теоретический и эмпирический. На основе теоретического и эмпирического знания разрабатываются практические рекомендации, образующие научную базу для создания или совершенствования технологий социального действия.

Кроме этого, обычно в социологии выделяются два типа анализа социального действия: макроанализ и микроанализ. Макросоциологический анализ используется при изучении внешних условий и результатов социального действия. Сторонники этого типа анализа считают крупномасштабные общественные явления (системы, институты, процессы, структуры) причиной наблюдаемого поведения людей. Микросоциологический анализ используется при изучении механизмов межличностного взаимодействия. Его сторонники считают причиной социального действия внутренние побуждения непосредственных участников: представления, мотивы, стереотипы.

Обобщая рассуждения социологов о проблемах своей науки, можно утверждать, что основным вопросом социологии является вопрос обусловленности социального действия. Какие факторы оказывают на это действие преобладающее влияние? Сторонники объективизма считали, что только не зависящие от активности людей условия определяют характер и направление развития их общественной жизни. Субъективисты, в противовес объективистам, утверждали, что всё в обществе порождается активными действиями людей. Материалисты полагали, что определяющее воздействие на поведение людей оказывают техника и экономика. Идеалисты доказывали, что решающую роль в жизни людей играют их представления и ценности. Сторонники дифференциальной модели общества были убеждены в том, что для его успешного существования и развития необходимы социальные неравенство и борьба. Те социологи, которые отдавали предпочтение интегральной модели, доказывали, что для нормального течения общественной жизни важны социальное равенство и согласие (консенсус), борьба (конфликт) же имеет преходящий характер.

Одни социологи считали, что основным условием общественной жизни является сохранение стабильности её организации (порядка). Другие утверждали, что таким условием служит поступательное изменение (прогресс) организации общества, а стабильность ведёт к его деградации.

(По Г. Артёмову)

21. В чём, по мнению автора, состоит различие общей и специальной социологии? Что сторонники микросоциологического анализа считают причиной социального действия? Какие два условия общественной жизни, выделяемые разными группами социологов, приведены в тексте?

22. Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия “социальное действие”. Какие факторы, по мнению сторонников объективизма, оказывают на социальное действие преобладающее влияние? Что доказывали сторонники идеализма? (Ответы на вопросы даются только с опорой на текст.)

23. В тексте говорится о том, что крупномасштабные общественные явления могут являться причиной наблюдаемого поведения людей. Используя факты общественной жизни, приведите три примера массового поведения, подтверждающих это мнение. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

24. По мнению автора, сторонники дифференциальной модели общества были убеждены в том, что для его успешного существования и развития необходимы социальные неравенство и борьба. Опираясь на текст и обществоведческие знания, приведите два аргумента в подтверждение и два аргумента в опровержение приведённого убеждения сторонников дифференциальной модели общества.

№21 В правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) ответ на первый вопрос (различие), например: обшая социология рассматривает универсальные проблемы, а специальная — особенности социального действия в различных областях общественной жизни;

2) ответ на второй вопрос, например: внутренние побуждения непосредственных участников: представления, мотивы, стереотипы;

3) ответ на третий вопрос (два условия), например:

— сохранение стабильности общественной жизни;

— поступательное изменение (прогресс) организации общества.

№22 В правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) объяснение, например: осознанная активность индивидов, социальных групп, яьтавянняя их потребностями и связанная с активностью других индивидов, социальных групп;

2) ответ па первый вопрос, например: только не зависящие от активности людей условия;

3) ответ на второй вопрос, например: идеалисты доказывали, что решающую роль в жизни людей играют их представления и ценности

№23 1) во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) отмечался массовый героизм её участников, отразивших нападение немецко-фашистских захватчиков;

2) в период острой фазы экономического кризиса 90-х наблюдается ажиотажный спрос населения на товары длительного хранения;

3) в 1917-1922 гг. одним из последствий революции и гражданской войны в России стала массовая эмиграция представителей высших сословий общества.

№24 1) аргументы в подтверждение, например:

— социальное неравенство является стимулом индивидуальной мобильности (индивиды стремятся повысить своё положение в обществе) и опосредованно общественного развития в целом;

— социальное неравенство может приводить к социальным конфликтам, сопровождающимся сменой социального строя, изменением структуры общества, т.е. неравенство служит источником общественного развития;

— привилегированные общественные классы способствуют развитию культуры, научно-техническому развитию общества;

2) аргументы в опровержение, например:

— социальное неравенство, закреплённое, например, в форме кастовой стратификации общества, на долгое время законсервировало его, препятствовало его развитию;

— значимую роль играет степень социального неравенства, наличие или отсутствие привилегий: в демократическом обществе с высоким уровнем жизни большинства общества социальное неравенство не будет источником социальной активности индивидов и групп и социального развития.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Каждый человек занимает несколько позиций в обществе. Например, женщина может быть музыкантом, учительницей, женой и матерью. Каждая из этих социальных позиций, связанная с определёнными правами и обязанностями, называется статусом. Хотя человек может иметь ряд статусов, один из них, который можно назвать главным статусом, определяет его общественное положение…

Некоторые статусы даны от рождения… Такие статусы называются приписанными (предписанными).

Наоборот, достигнутый (приобретённый) статус определяется тем, что человек осуществил в своей жизни. Статус писателя приобретают в результате опубликования книги; статус мужа — после получения разрешения на женитьбу и вступления в брак. Никто не родится автором или мужем. Некоторые статусы сочетают предписанные и достигнутые элементы. Получение степени доктора философии, несомненно, является достижением. Но будучи однажды получен, новый статус остаётся навсегда, становится перманентной частью личности и социальной роли человека, определяя все его намерения и цели как предписанный статус.

Ролью называется ожидаемое поведение, обусловленное статусом человека… Каждый статус обычно включает ряд ролей. Человек, имеющий статус преподавателя, по-разному ведёт себя со студентами, другими преподавателями факультета, с представителями министерства просвещения или ректором. Совокупность ролей, соответствующих данному статусу, называется ролевым набором.

Каким образом мы усваиваем роли? Усвоение различных ролей — значительная часть процесса социализации. Наши роли определяются тем, что ожидают от нас другие. В нашем обществе (и большинстве других) ожидается, что родители должны заботиться о своих детях, что работник должен выполнять порученную ему работу, что близкие друзья неравнодушны к нашим проблемам. Если они “не выполняют” свои роли в соответствии с нашими ожиданиями, мы удивлены, рассержены или обижены, и наши отношения меняются.

Можно провести различие между формальными и неформальными ролевыми ожиданиями. Наиболее ярким примером первых являются законы. Когда мы подписываем договор о покупке дома, ожидается, что мы его купим; если мы не делаем этого, нам может быть предъявлен иск за нарушение договора. Брак является другим видом договора, который может быть расторгнут посредством развода. Законы об уголовной ответственности запрещают убийство, изнасилование и другие поступки, причиняющие ущерб другим людям. Другие ожидания могут быть менее формальными — например, умение вести себя за столом, стиль одежды и правила вежливости, — но они тоже оказывают большое влияние на наше поведение.

Реакции, которые могут быть вызваны нашими поступками, не соответствующими ролевым ожиданиям, также можно классифицировать как формальные и неформальные… Когда поступки человека соответствуют ролевым ожиданиям, он получает такие социальные вознаграждения, как деньги и уважение. Вместе взятые, эти поощрения и наказания называются санкциями. Применяемые одним или несколькими взаимодействующими индивидами или кем-либо другим, санкции подкрепляют правила, определяющие, какое поведение является уместным в данной ситуации.

(Н. Смелзер)

21. Что автор называет социальным статусом? Какие три вида социальных статусов он выделил? Как, по мнению автора, связаны социальный статус и социальные роли?

22. Как происходит усвоение социальных ролей? Каково место социального контроля в этом процессе? Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия “личность”.

23. На примере роли ученика школы проиллюстрируйте два ролевых ожидания (формальное и неформальное) и две санкции (формальную и неформальную).

24. Предположите, от чего зависит выбор человеком своего главного статуса. Используя текст и факты общественной жизни, выскажите два предположения и кратко поясните каждое из них.

№21 1) ответ на первый вопрос, например: социальная позиция, связанная с оппеделёнными пра- вами и обязанностями;

2) ответ на второй вопрос, например: предписанный, достигнутый и статусы, сочетающие предписанные и достигнутые элементы; (Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании трёх видов социальных статусов.)

3) ответ на третий вопрос, например: каждый статус включает в себя ряд ролей.

№22 1) ответ на первый вопрос, например: роли усваиваются в процессе социализации;

2) ответ на второй вопрос, например: он является индикатором того, насколько выполнение роли соответствует социальным ожиданиям;

3) объяснение, например: индивид как субъект социальных отношений и сознательной деятельности.

№23 1) формальных ролевых ожиданий от ученика: администрация школы и учителя ожидают, что ученик не будет опаздывать на занятия, будет носить школьную форму, соблюдать дисциплину на уроках, выполнять домашние задания;

2) неформальных ролевых ожиданий от ученика: одноклассники рассчитывают, что ученик будет надёжным другом или просто приятным собеседником, партнёром по играм;

3) формальных санкций по отношению к ученику: отметки по учебным предметам;

4) неформальных санкций по отношению к ученику: похвалы / замечания учителей, уважение / неуважение одноклассников.

№24 1) выбор главного статуса может зависеть от жизненных обстоятельств непреодолимой силы (например, женщина стала матерью, и этот статус стал для неё главным, так как она жизненно необходима своему ребёнку);

2) выбор главного статуса может быть обусловлен жизненными целями человека (например, человек стремится найти престижную работу и сделать карьеру, а потому сначала статус студента, а потом сотрудника организации является для него главным).

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Социология изучает семью как неотъемлемый атрибут жизнедеятельности общества, как “семейную координату” социальной системы. Усилия социума направлены на поддержание собственного существования в постоянно изменяющихся условиях жизни, в том числе под воздействием человеческой деятельности.

Существование социальной системы имеет две стороны: существование социальных взаимосвязей, социальной структуры вместе с носителями социальных статусов, людьми, и воспроизведение, воссоздание вновь социальных сетей и структур, а также самих людей как индивидов, численное замещение одних поколений другими, что позволяет заполнять места в иерархической организации в связи с выбытием или физической смертью носителей статусов и ролей. При этом ничего не говорится о воспроизводстве людей как личностей — личность как система социальных, психологических и физиологических качеств уникальна, следовательно, невоспроизводима. Поэтому в социологии и демографии говорят о воспроизводстве населения (поколений), а не о “воспроизводстве” людей. Если бы сущность личности сводилась к инструментальному олицетворению статуса и функционированию в качестве исполнителя социальных ролей, то ни о каких социальных изменениях не было бы упоминания, не было бы никакой истории — торжествовало бы повторение пройденного, копирование уже созданного. Поскольку же смена поколений сопровождается социализацией личности, становлением, “деланием” человеческого Я прежде всего в семье, постольку наблюдаются изменения в поведении, образе жизни, в исполнении старых ролей и изменения, связанные с инновациями самих структур. Таким образом, воспроизводство населения характеризуется рождением индивидов, количественным замещением носителей статусов и ролей.

Воспроизводство населения создаёт демографическую среду общества, тогда как социальные процессы, относящиеся к формированию и функционированию личностей, не просто поддерживают существующие структуры и институты, но и изменяют их. Эти изменения социума, в свою очередь, влияют на демографические процессы, вследствие чего режим воспроизводства населения может оказаться менее или более благоприятным. То же самое относится и к семейным процессам социализации и содержания детей… Семья занимает ключевое положение среди социальных институтов по своей экзистенциальной сущности — по поддержанию существования членов семьи и по рождению — социализации детей.

Семья является таким эволюционным изобретением человечества, которое гармонично соединяет собственное существование с продлением семейного рода, фамилии и тем самым обеспечивает статусно-ролевыми исполнителями остальные социальные институты, способствуя их выживанию и существованию общества в целом. Посредническое значение семьи обретает ещё одно измерение — через существование и преемственность семейных поколений достигается воспроизводство населения в обществе, воспроизводство трудовых ресурсов и носителей социальных ролей. Таким образом, социальная необходимость в семье является условием функционирования всей социальной структуры, самого общества.

(А. Антонов, В. Медков)

21. Какие две стороны существования социальной системы отмечены авторами? В силу каких обстоятельств, по их мнению, семья занимает ключевое положение среди социальных институтов? Какое условие функционирования самого общества указано в тексте?

22. Чем, по мнению авторов, характеризуется воспроизводство населения? Как они объясняют связь демографических и социальных процессов? (Приведите два объяснения.) Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия “социализация”.

23. Используя факты общественной жизни и личный социальный опыт, проиллюстрируйте двумя примерами деятельность семьи по обеспечению других социальных институтов статусно-ролевыми исполнителями и кратко поясните каждый свой пример. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.)

24. Используя обществоведческие знания, объясните, как уникальность личности связана с социальными изменениями (приведите три объяснения).

№21 1) ответ на первый вопрос, например:

— существование социальных взаимосвязей, социальной структуры вместе с носителями социальных статусов, людьми;

— воспроизведение, воссоздание вновь социальных сетей и структур, а также самих людей как индивидов, численное замещение одних поколений другими; (Ответ на первый вопрос засчитывается только при указании двух сторон.)

2) ответ на второй вопрос, например: по своей экзистенциальной сущности

— по поддержанию существования членов семьи и по рождению;

— социализации детей;

3) ответ на третий вопрос, например: социальная необходимость в семье.

№22 1) ответ на первый вопрос, например: рождением индивидов, количественным замещением носителей статусов и ролей;

2) ответ на второй вопрос, например:

— воспроизводство населения создаёт демографическую среду общества, тогда как социальные процессы не просто поддерживают существующие структуры и институты, но и изменяют их;

— изменения социума в свою очередь влияют на демографические процессы, вследствие чего режим воспроизводства населения может оказаться менее или более благоприятным; (Ответ на второй вопрос засчитывается только при наличии двух объяснений.) (Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитат, так и в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста.)

3) объяснение, например: длительный процесс, при котором индивид усваивает знания, опыт, нормы поведения и нравственные ценности, принятые в том обществе, в котором он живёт.

№23 1) родители определили ребёнка в школу и помогают ему в учёбе, контролируют выполнение домашних заданий, участвуют в школьных праздниках и экскурсиях (обеспечение выполнения ребёнком роли ученика школы);

2) ребёнок участвует в еженедельной покупке для семьи необходимых продуктов и других товаров (обеспечение выполнения ребёнком роли потребителя);

3) ребёнок вместе с родителями сходил на выборы главы государства, первомайскую демонстрацию и т. п. (обеспечение выполнения ребёнком роли гражданина).

№24 1) уникальные проявления человеческой личности могут реализовываться в открытиях, изобретениях, активной политической, военной и т. п. деятельности, приводящих в конечном счёте к социальным изменениям;

2) уникальность человеческой личности проявляется в структуре потребления, что может в конечном счёте привести к изменениям производства и занятости;

3) уникальность человеческой личности проявляется в отношении к действующей политической власти и другим социальным институтам и может привести к их изменению.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Социализация проходит этапы, совпадающие с так называемыми жизненными циклами. Они отмечают важнейшие вехи в биографии человека, которые вполне могут служить качественными этапами становления социального “Я”: поступление в вуз (цикл студенческой жизни), женитьба (цикл семейной жизни), выбор профессии и трудоустройство (трудовой цикл), служба в армии (армейский цикл), выход на пенсию (пенсионный цикл).

Жизненные циклы связаны со сменой социальных ролей, с приобретением нового статуса, отказом от прежних привычек, окружения, дружеских контактов, изменением привычного образа жизни.

Каждый раз, переходя на новую ступеньку, вступая в новый цикл, человек многому переобучается. Этот процесс распадается на два этапа, получившие в социологии особые названия.

Отучение от старых ценностей, норм, ролей и правил поведения называется десоциализацией.

Принцип, согласно которому развитие личности в течение всей жизни идёт по восходящей и строится на основе закрепления пройденного, является непреложным. Но свойства личности, сформировавшиеся ранее, не являются незыблемыми. Ресоциализацией называется усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, недостаточно усвоенных или устаревших. Ресоциализация охватывает многие виды деятельности — от занятий по исправлению навыков чтения до профессиональной переподготовки рабочих. Психотерапия также является одной из форм ресоциализации. Под её воздействием люди пытаются разобраться в своих конфликтах и изменить своё поведение на основе этого понимания.

Десоциализация и ресоциализация — две стороны одного процесса, а именно взрослой, или продолженной, социализации.

В детском и подростковом возрасте, пока индивид воспитывается в семье и школе, как правило, никаких резких изменений в его жизни не происходит, исключая развод или смерть родителей, продолжение воспитания в интернате или детском доме. Его социализация проходит плавно и представляет собой накопление новых знаний, ценностей, норм. Первое крупное изменение происходит только со вступлением во взрослую жизнь.

Хотя процесс социализации продолжается и в этом возрасте, он существенно меняется. Теперь на первый план выходят десоциализация и ресоциализация. Иногда человек попадает в такие экстремальные условия, где десоциалищщия заходит столь глубоко, что превращается в разрушение нравственных основ личности, а ресоциализация является поверхностной. Она не способна восстановить всё богатство утраченных ценностей, норм и ролей.

(В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко, С. И. Самыгин)

21. Какие две стороны взрослой социализации рассмотрели авторы? Как они определили сущность каждой из сторон?

22. Чем, по мнению авторов, различается протекание процесса социализации у детей и взрослых? (Используя текст, приведите одно различие.) Привлекая обществоведческие знания, укажите другие два различия.

23. На примере любых трёх указанных авторами вех в биографии человека покажите изменение статусов (прав и обязанностей, образа жизни) человека.

24. В социализации индивидов любого возраста определённую роль играет государство. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, укажите любые три задачи, которые может решать демократическое государство как агент социализации, и соответствующие средства, которые оно использует.

№21 1) десоциализация (отучение от старых ценностей, норм, ролей и правил поведения);

2) ресоциализация (усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, недостаточно усвоенных или устаревших).

№22 1) различие по тексту: в детском и подростковом возрасте социализация проходит плавно и представляет собой накопление новых знаний, ценностей, норм; со вступлением во взрослую жизнь на первый план выходят десоциализация и ресоциализация. Различие по тексту может быть сформулировано иначе;

2) другие различия, например:

— взрослая социализация в большей степени связана с инициативной деятельностью самого индивида по освоению новых социальных ролей;

— взрослая социализация связана с воздействием на индивида существенно большего количества агентов социализации;

— взрослая социализация в большой степени связана с формальными группами и организациями.

№23 Изменение статусов может быть показано на следующих примерах:

1) поступление в вуз связано с окончанием средней школы и приобретением статуса студента, изменением круга общения и режима учёбы, большей свободой;

2) женитьба (замужество) связана( -о) с приобретением новых личных не имущественных и имущественных прав и обязанностей, с необходимостью строить отношения с супругом;

3) трудоустройство влечёт появление определённых служебных обязанностей, необходимость следования корпоративным нормам.

№24 1) выравнивание стартовых возможностей детей из разных социальных слоёв (установление образовательных стандартов, гарантии обязательного общего образования, различные программы профессионального образования, доступность высшего образования);

2) создание условий для участия граждан в политической жизни (привлечение совершеннолетних граждан к участию в выборах, референдумах посредством социальной рекламы, акций в вузах);

3) формирование правосознания граждан, профилактика правонарушений (введение специальных школьных курсов по изучению правил дорожного движения и т. п.).

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Социальная напряжённость — это особое состояние общественного сознания и поведения, специфическая ситуация восприятия и оценки действительности. Это состояние свойственно конфликту и сопровождает его. Масштабы социальной напряжённости большей частью сопоставимы с масштабами конфликта и порождаются ими. Можно вести речь о напряжённости межличностной, межгрупповой, межнациональной или о глобальной напряжённости в обществе.

Социальная напряжённость представляет собой эмоциональное состояние в группе или обществе в целом, вызванное давлением со стороны природной или социальной среды, продолжающееся, как правило, в течение более или менее длительного времени. Напряжённость может быть вызвана отнюдь не только стремлением достичь какой-либо цели, но и разного рода ошибками или некомпетентностью лидеров. Кроме того, обычное состояние людей может резко измениться из-за воздействия не подконтрольных человеку сил природы: изменения климата, истощения ресурсов, землетрясения и т. д.

Наиболее общие предпосылки напряжённости — это устойчивая и длительное время неразрешаемая ситуация рассогласования между потребностями, интересами, социальными ожиданиями. всей массы или значительной части населения и мерой их фактического удовлетворения, приводящая к накоплению недовольства, усилению агрессивности отдельных групп и категорий людей, нарастанию психической усталости и раздражительности большинства. Другими словами, речь идёт о конфликтной ситуации, отражающейся в психологии населения …

И всё же не так просто отнести напряжённость к чисто негативным явлениям. Прежде всего, социальная напряжённость является необходимым, хотя и не постоянным элементом существования любого сообщества. Человек переживает это явление как стресс, адаптируется к нему, “осваивает” это состояние, оно становится необходимой частью его общественной культуры. Напряжённость в тех или иных формах и аспектах сопутствует людям всю жизнь …

Социальная напряжённость как на социально-психологическом и следующими моментами. явление, проявляющееся прежде всего поведенческом уровнях, характеризуется

Первое: распространением настроений неудовлетворённости существующей ситуацией в той или иной жизненно важной сфере общественной жизни.

Второе: тем, что под влиянием вышеназванных настроений утрачивается доверие к властям, снижается авторитет власти и власть авторитета, появляется ощущение опасности, широкое хождение приобретают пессимистические оценки будущего, всевозможные слухи. В обществе в целом, как и в отдельной территориальной общности, возникает атмосфера массового психического беспокойства, эмоционального возбуждения.

Третье: на поведенческом уровне социальная напряжённость проявляется как в стихийных массовых действиях (в ажиотажном спросе, скупке товаров и продуктов питания с целью создания страховых запасов “на чёрный день” и т. д.), так и в различных конфликтах, митингах, демонстрациях, забастовках и иных формах гражданского неповиновения и протеста, а также в вынужденной и добровольной миграции в другие регионы и за границу.

(А. В. Дмитриев, В. О. Рукавишников)

21. Что, по мнению авторов, представляет собой социальная напряжённость? Какие примеры природных факторов социальной напряжённости приведены в тексте? Какую связь социальной напряжённости и социального конфликта отметили авторы?

22. Какой политический фактор социальной напряжённости назван авторами? Используя текст, приведите любые два проявления социальной напряжённости в политическом поведении населения.

23. Авторы отмечают возможность возникновения межнациональной напряжённости в обществе. На примере конституционных основ национальной политики в РФ покажите любые три способа снятия межнациональной напряжённости.

24. Авторы считают, что “не так просто отнести напряжённость к чисто негативным явлениям”. Используя текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, личного социального опыта, сформулируйте три предположения о том, какое позитивное влияние на человека может оказать состояние социальной напряжённости.

№21 1) ответ на первый вопрос: эмоциональное состояние в группе или обществе в целом, вызванное давлением со стороны природной или социальной среды, продолжающееся, как правило, в течение более или менее длительного времени;

2) ответ на второй вопрос: изменение климата, истощение ресурсов, землетрясение;

3) ответ на третий вопрос: это состояние свойственно конфликту и сопровождает его, или речь идёт о конфликтной ситуации, отражающейся в психологии населения.

№22 1) Фактор: разного рода ошибки или некомпетентность лидеров;

2) проявления (по тексту):

— утрачивается доверие к властям, снижается авторитет власти;

— происходят различные конфликты, митинги, демонстрации, забастовки и иные формы гражданского неповиновения и протеста.

№23 1) признание равноправия граждан независимо от их этнической принадлежности (Конституция РФ устанавливает равноправие граждан и запрещает любые формы ограничения прав граждан по признаку национальной принадлежности);

2) федеративное устройство государства и равноправие всех субъектов РФ (Конституция РФ устанавливает равное представительство всех субъектов РФ в Совете Федерации, их равноправие во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти);

3) содействие развитию национальных культур (Конституция РФ утверждает право республик в составе РФ вводить свои государственные языки наряду с русским языком; гражданам гарантировано право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества).

№24 1) состояние социальной напряжённости может дисциплинировать человека, привести к мобилизации его способностей, профессиональных и иных качеств, материальных ресурсов;

2) состояние социальной напряжённости может способствовать раскрытию в человеке определённых личностных качеств, например качеств политического лидера, предпринимателя и т. п.;

3) преодоление человеком негативных последствий социальной напряжённости, успехи в защите своей семьи, бизнеса от этих негативных последствий позитивно влияют на самооценку человека.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Учение о социальной мобильности создано П. Сорокиным в 20-х гг. ХХ века. Под социальной мобильностью Сорокин понимал перемещение по социальной лестнице в горизонтальном и вертикальном направлениях. Вертикальная мобильность может быть в двух направлениях: социальный подъем и социальный спуск. Мобильность может быть индивидуальной и групповой. При индивидуальной мобильности человек сам изменяет свое положение, например, получает повышение по службе. При групповой мобильности группа со всеми ее членами меняет социальное положение.

Имеют место два типа социальной стратификации: закрытый устойчивый тип, при котором проникновение из одного слоя в другой затруднено или невозможно (например, в кастовом обществе древней Индии), и открытый, проницаемый тип, при котором проникновение из одного слоя в другой облегчено.

Различные социальные институты (школа, церковь и др.) выполняют функции социальной циркуляции, служат социальными лифтами. Данные функции предохраняют от недостатка производства элиты, обеспечивают приток в нее новых сил, возможность достойным претендентам не оказаться за бортом.

Каналы вертикальной циркуляции (школы, институты и т. д.) выполняют роль социального сита. Одни из них, например школы, проверяют общие свойства индивидов (интеллект, здоровье, характер). Другие, например профессиональные организации, тестируют специальные качества индивидов (силу, голос, внимание). Механизмом тестирования издавна выступала семья. Предполагалось, что у хороших и умных родителей дети пригодны к занятию более высокого социального положения. Низкое происхождение принималось за доказательство неполноценности индивида и его обреченности на скромную социальную позицию. Таким образом, на протяжении длительного времени происхождение было главным критерием оценки свойств личности.

В последние несколько веков с ослаблением функции семьи постепенно вышли на первый план другие критерии, и прежде всего личные качества индивида. При этом роль главного механизма отбора перешла к школе, которая является не только образовательным и воспитательным, но и тестирующим и селекционным институтом. Последняя функция особенно важна, когда образование доступно всем. Всеобщее образование не устраняет умственных и социальных различий, а, как считает Сорокин, усиливает их. Даже самая “демократичная школа” не является механизмом выравнивания.

Система отбора характерна для любого развитого общества. Ее успех гарантируют два принципа: 1) широта вовлечения в соревновательный процесс и соответствующая подготовка всех индивидов; 2) строгость, сложность и многоступенчатость отбора. В традиционном обществе преобладал второй принцип. В наше время его роль уменьшилась, но возросла роль первого принципа.

( А.А. Горелов)

21. Какие две пары видов социальной мобильности приводятся в тексте? Какова, на взгляд автора, роль институтов в обеспечении социальной мобильности?

22. В тексте используется понятие “социальная стратификация”. Объясните его смысл. Какие два типа стратификации упоминаются в тексте? Опираясь на обществоведческие и исторические знания, приведите свой пример закрытого типа стратификации.

23.Используя обществоведческие и исторические знания, проиллюстрируйте примерами вертикальную восходящую и вертикальную нисходящую мобильность. Приведите пример коллективной социальной мобильности.

24. Как П. Сорокин оценивает роль всеобщего образования в решении проблемы социальных различий и неравенства? Сформулируйте противоположный по смыслу тезис. Используя текст, опираясь на обществоведческие знания, материалы СМИ, приведите два аргумента в защиту этого тезиса.

№21 1) ответ на первый вопрос: вертикальная и горизонтальная мобильность, индивидуальная и групповая;

2) ответ на второй вопрос: ряд общественных институтов выполняет функции социальной циркуляции, служит каналами социальной мобильности.

№22 1) смысл понятия “социальная стратификация”, например: указано, что стратификация в обществе предполагает разделение на социальные группы, занимающие разное положение в обществе, имеющие неравный доступ к благам и ресурсам;

2) ответ на вопрос: закрытый, устойчивый тип, открытый, проницаемый тип;

3) пример, допустим, сословное общество.

№23 1) проиллюстрированы два подвида вертикальной социальной мобильности, например:

— научный сотрудник, защитив диссертацию, возглавил отдел;

— рискованный бизнес привел предпринимателя к банкротству;

2) приведен пример групповой мобильности, допустим: российское дворянство как социальная группа после революции 1917 г. утратило все свои привилегии.

№24 1) позиция П. Сорокина: образование не устраняет различий, а усиливает их;

2) противоположный тезис: образование помогает преодолевать неравенство;

3) два аргумента в защиту этого тезиса, например:

— образование открывает более широкие возможности перед каждым, кто получает хорошие знания и навыки, появляется больше точек приложения сил, поэтому все больше людей покидают низшие страты;

— человек, получивший хорошее общее образование, легче переучивается, быстрее овладевает той специальностью, которая более востребована обществом, это позволяет людям удерживать и улучшать свои социальные позиции.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Социологи под статусом понимают социальную позицию человека в рамках группы или общества, связанную с определенными его правами и обязанностями. Именно с помощью статусов мы идентифицируем друг друга в различных социальных структурах. Мать, мэр, священник, приятель, начальник, мужчина, капитан, ребенок, якут, заказчик, профессор и осужденный — все это статусы. Общества обычно лимитируют конкурентную борьбу за статус в зависимости от пола и возраста человека, его социальной принадлежности.

Не все статусы находятся в нашей власти. Некоторые статусы придаются нам группой или обществом. Статус, унаследованный от рождения, прирожденный называется приписываемым (аскриптивным). Общепринятыми критериями приписываемого статуса являются возраст и пол. Например, по закону нельзя получить водительские права, вступить в брак, участвовать в выборах или получать пенсию, не достигнув необходимого для этого возраста.

Другие статусы мы получаем посредством индивидуального выбора и конкуренции. Статус, приобретаемый индивидом в обществе благодаря его собственным усилиям, называется достигнутым. Профессор, дирижер хора, врач, актер, студент университета, священник, карманный вор, президент компании, тренер и аквалангист — все это примеры достигнутого статуса.

Некоторые из наших статусов превалируют над другими статусами как в нашем сознании, так и в сознании других людей. Основной статус — это ключевой статус, определяющий социальное положение и значение человека, связанное с определенными его правами и обязанностями. Для детей основным статусом является возраст; аналогичным образом во многих обществах основным статусом является пол. Основной статус образует каркас, внутри которого формулируются наши цели и проходит наше обучение.

Статус предполагает наличие определенных социальной культурой прав и обязанностей, формирующих модель поведения — то, что социологи называют ролью. Эти ожидаемые от человека действия определяют поведение, которое люди рассматривают как соответствующее или несоответствующее обладателю статуса. Итак, роль — это ожидаемое поведение, которое мы ассоциируем с определенным статусом. Исполнение роли является фактическим поведением лица, обладающим каким-либо статусом. В реальной жизни часто имеет место расхождение между тем, как люди должны поступать, и тем, как они поступают на самом деле. Кроме того, люди по-разному реализуют права и обязанности, ассоциируемые с их ролями.

Один статус может иметь некоторое число связанных с ним ролей, образуя ролевой набор. Рассмотрим статус студента. Он включает в себя роль ученика, роль сокурсника других студентов, роль верного болельщика спортивных команд вашего университета, роль читателя библиотеки и роль “хорошего товарища” в студенческой среде. Роль не существует сама по себе. Она представляет собой комплекс занятий и действий, тесно связанный с деятельностью других людей. Поэтому не бывает преподавателей без студентов, жен без мужей, пациентов без врачей. Роли выполняют функцию норм, определяющих наши обязанности — действия, которые на законных основаниях могут требовать от нас другие люди, а мы требовать их от других. Каждая роль имеет по крайней мере одну ответную и связанную с ней роль. Таким образом, права одной роли являются обязанностями другой. Взаимодействие индивидов в группах осуществляется через сети ответных ролей. Ролевые отношения связывают нас друг с другом потому, что права на одной стороне взаимоотношения являются требованиями на другой.

( Ю.Г. Волков)

21. Как, по мнению авторов, связаны социальный статус и социальная роль? Используя текст, ука жите две причины расхождения между тем, как люди должны поступать, и тем, как они посту пают на самом деле.

22. На основании текста назовите и раскройте три вида социальных статусов. Используя обществоведческие знания, укажите еще один вид статуса.

23. Авторы утверждают, что ролевые отношения связывают людей друг с другом. Какое объяснение этому явлению дано в тексте? Используя знания обществоведческого курса, социальные факты, информацию СМИ, конкретизируйте утверждение тремя примерами, указав, на чьей стороне находятся права и на чьей — обязанности.

24. Используя социальные факты и личный социальный опыт, назовите социальный статус, который можно считать основным в современном обществе. Какие примеры основных статусов приведены в тексте? Используя обществоведческие знания, аргументируйте принадлежность к основным каждого из указанных Вами статусов.

№21 1) ответ на вопрос, например:

— статус предполагает наличие прав и обязанностей, определенных социальной культурой и формирующих модель поведения, — то, что социологи называют ролью;

— социальная роль — это ожидаемые от человека действия, поведение, которое люди рассматриваfот как соответствующее или несоответствующее обладателю статуса;

— один статус может иметь некоторое число связанных с ним ролей, образуя ролевой набор;

2) две причины:

— исполнение роли является фактическим поведением лица, обладающего каким-либо статусом;

— люди по-разному реализуют права и обязанности, ассоциируемые с их ролями.

№22 1) три вида статусов по тексту:

— приписываемый / аскриптивный (статус, унаследованный от рождения, прирожденный);

— достигнутый (статус, приобретаемый индивидом в обществе благодаря его собственным усилиям);

— основной (ключевой статус, определяющий социальное положение и значение человека, связанное с определенными его правами и обязанностями);

2) дополнительный статус, например:

— личный;

— групповой.

№23 1) ответ на вопрос: права на одной стороне взаимоотношения являются требованиями на другой;

2) три примера на конкретизацию, допустим:

— ожидаемое поведение матери (обязанности) по отношению к ребенку (права);

— ожидаемое поведение инспектора ГИБДД (права) по отношению к водителю, превысившему с корость (обязанности);

— ожидаемое поведение продавца (обязанности) по отношению к покупателю (права).

№24 1) социальный статус, например, профессия; (Может быть указан иной социальный статус, соответствующий требованию задания.)

2) ответ на вопрос: возраст и пол;

3) аргументы, допустим:

— престиж профессии в современном обществе свидетельствует об экономических и социальных достижениях человека;