Конспект по разделу ,, Социальная сфера “

Социальная структура – устойчивые, упорядоченные отношения между различными социальными

группами.

Социальная дифференциация –разделение общества на социальные группы, занимающие разное

социальное положение в обществе

Стратификация (страта – слой) – это расслоение общества на группы, занимающие разное положение в

обществе.

Критерии: доход, престиж профессии, образование, возраст, место жительства,

объём власти и др.

Учёные считают, что основой стратификации является естественное и социальное неравенство людей.

Социальное неравенство – социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к социальным благам. Социальное неравенство возникло со времён появления первых государств.

Виды дифференциации

|

Экономическая |

политическая |

Профессиональная |

|

— уровень доходов — уровень жизни — бедные, богатые, средние слои |

— управляющие и управляемые — политические лидеры и массы |

— профессии — род деятельности и занятия — престижные и непрестижные профессии, занятия |

Социальная группа – любая совокупность людей, выделенных по таким критериям как : пол, возраст, национальность, раса, профессия, образование, место жительства и др.

Социальные группы – относительно устойчивые совокупности людей, имеющие собственные интересы,

ценности и нормы поведения, складывающиеся в рамках исторически определен-

ного общества.

|

Социальные группы |

|

|

Большие |

Малые |

|

— сословия — классы — социальные слои — этнические общности — профессиональные группы — др. |

— семья — школьный класс — др. |

Социальный статус -социальное положение человека в обществе, которое зависит от:

– профессии,

– экономического положения,

–политических возможностей,

–демографических свойств человека.

•Статус указывает на место человека в обществе

|

Виды социальных статусов. |

|

|

Предписанный |

Достигаемый |

|

дается человеку обществом. |

приобретается человеком своими собственными усилиями за определенный промежуток времени. |

В конце ХХ века большинство социальных статусов – достигаемые

Социальная роль – способ поведения человека.

Социальный статус (от лат. status — положение, состояние) личности — это положение человека в обществе, которое он занимает в соответствии со своим возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением.

Статус включает несколько ролей.

Каждой роли предписан круг прав и обязанностей, которые зависят от

социальных норм.

Сословия – большие группы людей, различающиеся по правам и обязанностям в обычае или законе и

передающимся по наследству.

Страты – социальные слои, которые различаются по :

— уровню и источникам доходов

— по уровню образования

— по профессиям

— отношению к собственности

— социальному престижу

— качеству жизни

|

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ СТРАТИФИКИЦИИ |

|

|

РАБСТВО |

Патриархальное ( отношение к владельцу как к отцу), классическое ( раб- орудие труда) |

|

КАСТА |

Социальная группа, членством в которой человек обязан своим рождением. |

|

СОСЛОВИЕ |

Социальная группа, члены которой различаются по правам и обязанностям, закреплённым законом и передающимся по наследству. |

|

КЛАСС |

Большая группа людей, различающаяся по их месту в общественном производстве, по отношению к средствам производства, роли в общественной организации труда. |

|

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ (переход людей из одних социальных групп в другие ) |

|

|

Горизонтальная мобильность |

Вертикальная мобильность |

|

переход человека в группу одного уровня (повторный брак, смена гражданства, переход из 11 “А” в 11 “Б”, переход на новое место работы, но на ту же должность) |

– переход с одной ступени социальной лестницы на другую. |

|

Восходящая |

Нисходящая |

|

бухгалтер стал главным бухгалтером, рядовой – офицером. |

офицера разжаловали в рядовые, инженер – стал мастером на заводе. |

Социальные лифты – пути, по которым происходит перемещение людей из одних социальных групп в

другие.

Каналы социальной мобильности

1. армия 2. церковь 3. образование

Дополнительные каналы социальной мобильности

1. профессия 2. брак 3. собственность.

Изменение статуса в патриархальном, феодальных обществах крайне ограничены

(сословия, касты) – закрытое общество

•В современном обществе сняты ограничения на социальные перемещения –

открытое общество

Группы со специфическим статусом:

1. маргиналы – социальный слой, выпавших из своей традиционной социальной среды- временно или навсегда. (занимают промежуточное положение между устойчивыми слоями) – безработные, инвалиды, лица без места жительства, без определённого рода занятий; переехали в город, но не переняли городского образа жизни.

2. с противоправным поведением (осуждённые, представители уголовного мира) .

3. люмпены (лохмотья в переводе с французского) – люди без определённого места жительства, без постоянного дохода, без постоянного занятия.- бродяги, нищие, бомжи. Их называют деклассированные элементы.

Деклассирование – процесс, в результате которого человек утрачивает связь со своим классом, морально опускается.

Деклассированные элементы – уголовники, наркоманы, алкоголики, проститутки, бомжи и др.

Черта бедности – минимальный уровень жизни, необходимый человеку чтобы выжить. В России это называется прожиточный минимум.

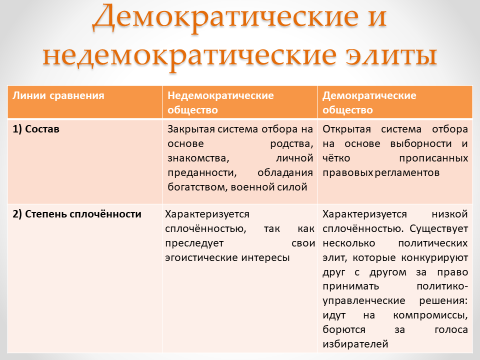

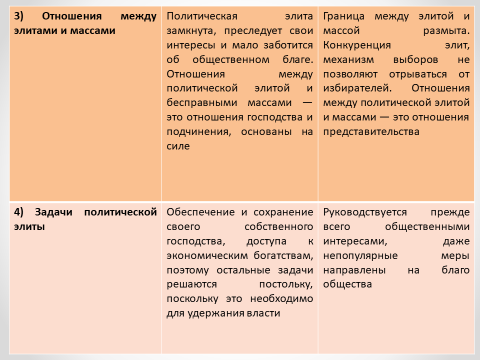

Элита – высший, привилегированный слой 9слои0 социальной структуры общества, осуществляющий государственную, социально-экономическую и культурную политику.

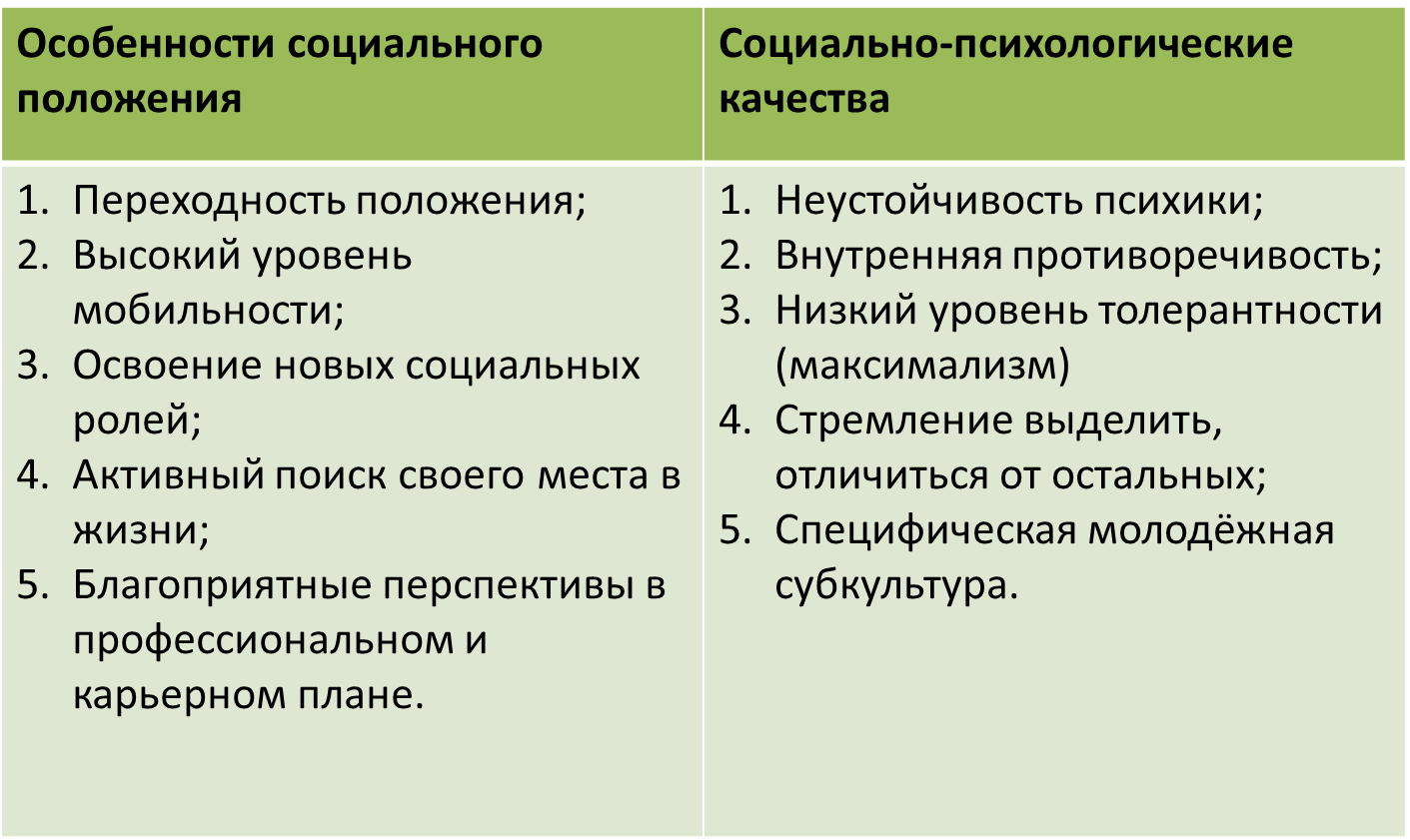

Молодёжь – социально-демографическая( возрастная0 группа со своими привычками, правилами поведения и вкусами, с относительной самостоятельностью в некоторых вопросах.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ

Социальными нормы — общие правила и образцы, поведения людей в обществе, обусловленные общественными отношениями и являющиеся результатом сознательной деятельности людей .

Функции социальных норм:

1. Регулируют общий ход социализации.

2. Интегрируют индивидов в группы, а группы – в общество.

3. Контролируют отклоняющееся поведение.

4. Служат образцами, эталонами поведения..

Основные виды социальных норм

|

Социальные нормы |

Характеристика |

|

МОРАЛЬ |

Нормы морали представляют собой правила поведения, которые являются производными от представлений людей о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о хорошем и плохом. Реализация этих норм обеспечивается общественным мнением и внутренним убеждением людей. |

|

ОБЫЧАИ |

это правила поведения, вошедшие в привычку в результате их многократного повторения. Реализация обычных норм обеспечивается силой привычки. |

|

ТРАДИЦИИ |

Сложившиеся способы поведения людей, социальных групп, которые передаются из поколения в поколение. |

|

ОБРЯД |

Действие(совокупность действий) определённого характера одного человека или группы. |

|

РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ |

Правила поведения , сложившиеся в соответствии с духовными потребностями человека, выполняемые под влиянием веры и религиозных чувств. |

|

КООПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ |

Установленные в общественных организациях , предприятиях, учреждениях обязательные правила. |

|

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ |

Общеобязательные, установленные государством правила поведения людей, обеспеченные силой государственного принуждения. |

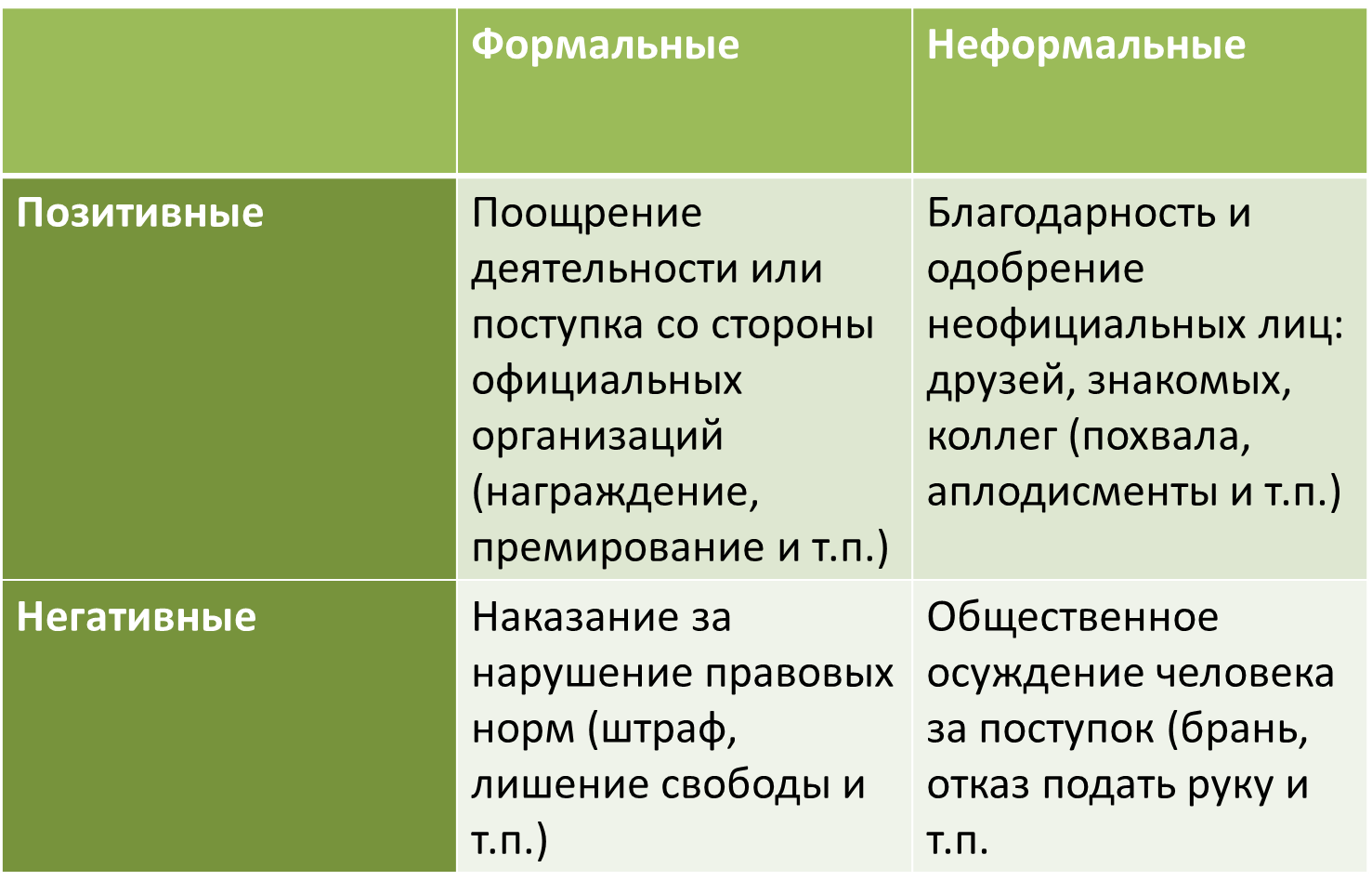

Социальные санкции – средства утверждения социальных норм.

|

САНКЦИИ |

|||

|

ФОРМАЛЬНЫЕ |

НЕФОРМАЛЬНЫЕ |

||

|

Формальные позитивные |

Формальные негативные |

Неформальные позитивные |

Неформальные негативные |

Социальный контроль – особый механизм социальной регуляции поведения и поддержания

общественного порядка.

Отклоняющееся поведение – это поступки , противоречащие писанным или неписанным нормам,

принятым в обществе. ( девиантное, деликвентное)

Формальные позитивные санкции (Ф+) – публичное одобрение со стороны официальных организаций (правительства, учреждения, творческого союза): правительственные награды, государственные премии и стипендии, пожалованные титулы, ученые степени и звания, сооружение памятника, вручение почетных грамот, допуск к высоким должностям и почетным функциям.

Неформальные позитивные санкции (Н+) – публичное одобрение, не исходящее от официальных организаций: дружеская похвала, комплименты, молчаливое признание, доброжелательное расположение, аплодисменты, слава, почет, лестные отзывы, признание лидерских или экспертных качеств, улыбка.

Формальные негативные санкции (Ф-) – наказания, предусмотренные юридическими законами, правительственными указами, административными инструкциями, предписаниями, распоряжениями: лишение гражданских прав, тюремное заключение, арест, увольнение, штраф, конфискация имущества, понижение в должности, разжалование, смертная казнь.

Неформальные негативные санкции (Н-) – наказания, не предусмотренные официальными инстанциями: порицание, замечания, насмешка, издевка, злая шутка, нелестная кличка, отказ поддерживать отношения, распускание слухов, клевета, недоброжелательный отзыв, жалоба, сочинение фельетона, разоблачительная статья.

Социальные санкции выполняют определенную роль в системе социального контроля.

Социальный контроль – механизм регуляции отношений индивида и общества. ( учеб)

Социальный контроль – особый механизм социальной регуляции поведения и поддержания

общественного порядка.

Социальный контроль

|

НОРМЫ |

ПРЕДПИСАНИЯ |

САНКЦИИ |

ВЛАСТЬ |

|

— моральные — религиозные — правовые |

— запреты или разрешения на действие индивида или группы. |

— поощрение — наказание самоконтроль |

— политико-юридическая система |

Отклоняющееся поведение – это поступки , противоречащие писанным или

неписанным нормам, принятым в обществе.

|

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ |

|

|

Девиантное поведение |

Деликвентное поведение |

|

Отклоняющееся поведение не влекущее уголовной ответственности |

серьёзное правонарушение — преступление, влекущее уголовную ответственность |

|

пьянство наркомания проституция 4. суицид гомосексуализм. |

Убийство, кража |

НАЦИИ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований.

Нация – определенная форма существования этноса, характерная для определенного этапа исторического развития.

Нация – исторически сложившаяся общность людей, для которой характерна общность экономической жизни, языка, территории, определенные черты психологии, проявляющиеся в особенностях ее культуры, искусства и быта.

Национальное самосознание – совокупность социальных, нравственных, политических, экономических, эстетических, религиозных, философских взглядов, характеризующих содержание, уровень и особенности духовного развития наций. (Национальные отношения: словарь.)

Национальный интерес – совокупность потребностей и устремлений народов того или иного государства в создании необходимых для себя жизненных условий, сознании своего суверенитета, установлении взаимных отношений с народами других стран.

Национальный интерес – это выражение потребностей какого-либо одного доминирующего этноса (коренной нации).

Межнациональная дифференциация – это процесс разъединения, разделения, противостояния различных наций, этносов и народов в самых разных планах.

Межнациональная интеграция – процесс постепенного объединения различных этносов, народов и наций через сферы общественной жизни.

Причины:

1. Невозможность государства жить изолированно, что связано с конкретными изменениями в экономике практически всех современных стран.

2. Экономическая и политическая взаимосвязь стран

Национализм – идеология и политика, основу которой составляют идеи национальной исключительности и превосходства, стремление к национальной замкнутости, местничеству, недоверие к другим нациям.

Межнациональный конфликт – одна из форм отношений между национальными общностями, характеризующаяся состоянием взаимных претензий, открытым противостоянием этносов, народов и наций друг к другу, имеющим тенденцию к нарастанию противостояния вплоть до вооруженных столкновений, открытых войн.

|

ПОНЯТИЯ |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ |

|

Этнос |

межпоколенная группа людей, объединенная длительным совместным проживанием на определенной территории, общими языком, культурой и самосознанием |

|

Род |

коллектив родственников. |

|

Племя |

объединение нескольких родов. |

|

Нация |

историческая общность людей, складывающаяся в ходе формирования общности их территории, экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей культуры и характера, которые составляют её признаки. |

|

Самоопределение наций |

Право любой нации на свободное отделение от других национальных и многонациональных коллективов и на образование своего коллектива. |

|

Национальное самосознание |

осознание людьми своей принадлежности к определенной социально-этнической общности и ее положения в системе общественных отношений. Н.с. проявляется в идеях, взглядах, мнениях, чувствах, эмоциях, настроениях и выражает содержание, уровень и особенности представлений членов нации о своей определенной идентичности и отличии от представителей других общностей и т.д. |

|

Национализм |

Идеология, основанная на идее национальной исключительности и национального превосходства. |

|

Геноцид |

(от греч. génos — род, племя и лат. caedo — убиваю), истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам, одно из тягчайших преступлений против человечества. |

|

Шовинизм |

Идея национальной исключительности, возвеличивание своей нации, противопоставление своей нации другим. |

|

Расизм |

Идея о физической и психической неравноценности человеческих рас, о допустимости господства одних рас над другими. |

|

Ассимиляция |

Поглощение одной нации другой. |

|

Интернационализм Интернационализация |

— идеология, проповедующая дружбу и сотрудничество между нациями. — сближение наций и народов мира во всех сферах общественной жизни. |

|

Космополитизм |

идеология мирового гражданства, ставящая интересы всего человечества в целом выше интересов отдельной нации или государства… — идеология, рассматривающая жителей Земли вне зависимости от гражданства или какой-либо родовой принадлежности. |

Причины межнациональных конфликтов

1. Усложнение социально-экономического развития стран мира, существование отсталости многих из них.

2. Непродуманная или намеренно экстремистская политика ряда деятелей.

3. Колониальное население.

4. Ошибки и просчеты руководства ряда стран в решении национальных вопросов.

Пути разрешения межнациональных конфликтов

1. Осознание всеми людьми неприемлемости насилия, выработка уважения к национальным чувствам всех этнических групп, народов.

2. Проведение лояльной, продуманной политики учета интересов всех народов и народностей.

3. Создание эффективно действующих международных комиссий, советов, других организаций для мирного решения национальных споров.

4. Представление национально-культурной автономии всем желающим национальным меньшинствам, что позволит им сохранять свои обычаи, язык, культуру в целом.

Этносоциальный конфликт – форма конфликта, в котором группы с противоположными интересами различаются по этническому признаку.

Типы конфликтов

1. Территориальные споры, стремление к суверенизации.

2. Борьба этнических меньшинств за самоопределение, создание независимого государственного образования.

3. Против нарушения прав человека, дискриминации языка, образа жизни.

4. Проблемы беженцев, вынужденных переселенцев.

5. Противоречия исторического характера – последствия войн, ошибок в национальной политике.

Пути урегулирования межнациональных конфликтов

1. Признание межнациональных проблем и решение их методами национальной политики.

2. Использование экономических рычагов для нормализации ситуации.

3. Создание культурной инфраструктуры консенсуса (национальные общества и центры, национально-культурная автономия, двуязычие), соблюдение принципа паритетности при назначении людей разных национальностей на государственные должности, поддержка национальной культуры.

Гуманистические принципы политики в области национальных отношений

1. Отказ от насилия и принуждения.

2. Поиск согласия на основе консенсуса всех участников.

3. Признание прав и свобод человека.

4. Готовность к мирному урегулированию спорных проблем.

5. Реализация идей гуманизма, демократии, добрососедства.

Основные принципы национальной политики

1. Гармоническое сочетание национальных и интернациональных интересов, нахождение оптимальных форм соотношения национального и интернационального.

2. Признание права каждого народа на самоопределение, на образование самостоятельного государства.

3. Приоритетность прав человека над любыми интересами национальной суверенности и автономии.

4. Неприятие любых форм шовинизма.

Условия гармонизации национальных отношений

1. Наличие правового государства.

2. Отказ национального меньшинства от сепаратизма, признание за верховной властью всех полномочий в обороне, ведение иностранных дел.

3. Предоставление компактно расселенным меньшинствам широкой автономии и самоуправления, права решения собственных местных дел, включая местные налоги.

4. Признание культурной автономии меньшинств, финансирование из центрального бюджета, преподавание, вещание на языке этнического меньшинства.

5. Максимальное перемещение центра тяжести принятия властных решений на локальный, местный уровень. (Человек и общество. Современный мир / под редакцией В. И. Купцова.)

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ

|

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ |

||

|

До предела обостренное противоречие, борьба социальных групп за собственное решение соц. Проблемы. |

Столкновение сторон, сил, мнение, высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей, соц. групп, соц.институтов, общества в целом, которая характеризуется борьбой противопоставленных тенденций и соц.интересов. |

Любой вид борьбы и противоборства между соц.силами, преследующими социально значимые цели (а не глубоко личные). |

Конфликтная ситуация – предельный случай обострения социальных противоречий, динамичный социально—психологический процесс.

Ролевой конфликт возникает, когда не совпадает поведение носителя социального статуса (исполнителя «соц.роли») и ожиданий окружающих.

Функции социальных конфликтов:

В плюралистических открытых обществах конфликты играют позитивную роль, становятся стабилизаторами общества:

- выявляют противоречия, своевременное и эффективное разрешение, которых способствует развитию общества.

- являются побудительной силой развития общества

- столкновение стратегий ведет к поиску продуктивных решений проблемы

- ведут к контролируемой эволюции общества

Причины социальных конфликтов:

◆ противоположность социальных (институтов) интересов.

◆ Неравное социальное положение конфликтующих сторон

◆ Неадекватное отражение в сознании сложившейся ситуации

◆ Столкновение ролевых позиций, групповых норм и ценностей, культурного уровня, потребностей.

◆ Несовпадающие оценки деятельности социальных групп

◆ Нарушение соц.норм.

◆ Перераспределение власти и национального дохода.

Масштаб конфликта — число участвующих людей и серьезность последствий.

Противоречие – фундаментальная несовместимость, несогласие важных — политических, экономических, этнических — интересов. Противоречие обязательно лежит в основе любого конфликта. Неустранимое противоречие называется антагонистическим. Однако! Противоречие так и может остаться противоречием, не дойдя до открытого столкновение, т.е. конфликта.

Разрешение конфликта — переход конфликта из фазы неразрешимого противоречия в фазу взаимовыгодного сотрудничества сторон.

Способы решения конфликтов: -компромисс, -переговоры, -посредничество, -арбитраж, -применение силы, -применение власти, -применение закона.

СЕМЬЯ

Семья как малая группа – это основанная на браке, кровном родстве или усыновлении объединение людей, связанных общностью быта , взаимопомощью и взаимной ответственностью.

Брак – признанная и регулируемая обществом форма отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям.

Жизненный цикл семьи состоит из нескольких этапов:

1. Вступление в брак

2. Начало деторождения — рождение первого ребёнка

3. Рождение последнего ребёнка

4.Вступление в брак и выделение из семьи последнего ребёнка

5. Смерть одного из супругов.

ФУНКЦИИ СЕМЬИ.

1. Репродуктивная – воспроизводство новых членов общества.

2. Воспитательная ( социализации) – формирование индивида как личности, Передача культурных ценностей и норм следующим поколениям.

3. Экономическая – совместное ведение хозяйства, зарабатывание средств и совместное расходование семейного бюджета (общее хозяйство, помощь, поддержка.)

4. Защитная – физическая, экономическая, психологическая защита.

5. Социально-статусная – передача детям определенного социального положения , принадлежность к определённому социальному слою, национальности и т.д.

6. Эмоционального удовлетворения – психологическая поддержка членов семьи

( доверительное общение, эмоциональное выражение чувств, забота, ласка, любовь.)

Тип семей по семейным обязанностям и лидерству.

1. Патриархальная семья — это форма семьи, сменившая матриархальную семью, во главе которой стоит мужчина . Патриархальная семья объединяла несколько поколений ближайших родственников, ведущих совместное хозяйство. Для патриарх. семьи характерна экономическая зависимость женщины от мужчины, чёткое разделение и закрепление мужских и женских обязанностей.

2. Партнёрская семья – современный тип семьи, для которой характерно справедливое разделение домашних обязанностей, совместное принятие решений всеми членами семьи.

Тип семьи по составу

1. Нуклеарная или малая семья – это семья из супругов или супругов с неженатыми детьми.

2. Расширенная семья ( многопоколенная) – т.е. включающая супружескую пару с детьми и родственников, не находящихся друг с другом в брачных отношениях.

3. Полигамная семья – жена с мужьями или муж с жёнами.

Тип семьи по характеру воспитания

1. Авторитарная— основывается на авторитете родителей.

2. Либеральная – строится на самоопределении личности независимо от традиций, привычек.

3. Демократическая— характеризуется формированием у ребёнка такой черты как сопричастность.

Тенденции в развитии современной семьи:

1. Рост влияния женщины, её карьера, разрушение патриархальной

семьи и переход партнерской семьи

2. Разрушение многопоколенной, расширенной семьи, преобладание нуклеарной семьи.

3. Разделение институтов семьи и брака , рост неполных семей, уменьшение количества законных браков , рост разводов , рост повторных браков.

МОЛОДЁЖ И МОЛОДЁЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ

Молодежь – социально-демографическая группа, переживающая период становления соц. зрелости вхождения в мир взрослых адаптации к нему подготовки к его будущему обновлению что выражается в специфических молодежных формах поведения и сознания.

Молодость – период формирования нравственного сознания, выработки ценностных ориентаций, устойчивого мировоззрения, осознания своего Я, которое происходит как осмысление своего места а жизни родителей, друзей, социума. Границы молодости различны и подвижны (15-30 лет)

Признак взросления – формирование умения отказываться от немедленного, непосредственного удовлетворения своих потребностей в пользу их более позднего удовлетворения.

В процессе социализации молодежь играет активную роль, она не копирует предлагаемые образцы поведения, а вносит в них новое содержание.

|

Общие черты |

Общие проблемы |

|

∙ получение образования и выбор профессии ∙ налаживание сексуальных отношений ∙ профессиональный рост ∙ формирование семьи ∙ сложности материального обеспечения |

|

Молодежь имеет двойственный статус |

|

|

Высокий уровень притязаний: — потенциальные возможности — психофизиологическое взросление — ориентация на независимость |

Низкий соц. статус: ∙ ролевое неравноправие ∙ зависимость от мнения и поведения сверстников ∙ недостаток жизненного опыта ∙ тяга к алкоголю, сексу, насилию |

Поколение – социально возрастная категория, к которой принадлежат люди, чей возраст помещается в интервале 20-25 лет. У каждого поколения и каждой соц. группы свой культурный мир.

Субкультура – часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, присущих большой соц. группе. Субкультура может отличаться от доминирующей в обществе культуры:

- языком

- взглядами на жизнь

- манерами поведения

- одеждой и обычаями

Эти различия могут быть очень сильными, но субкультура обычно не противостоит культуре, доминирующей в обществе, по крайней мере не находится в открытом конфликте. Правда, существует контркультура (скинхеды, сатанисты). Субкультура может развиваться полноценно и свободно, а может быть ограниченна бедностью и затрудненностью доступа к культурному наследию.

Функции:

- удовлетворение человеческих потребностей

- адаптация членов группы к соц. жизни

- обеспечение эрзац статуса до завершения социализации (устойчивого и прочного положения среди сверстников). Отношения со сверстниками более комфортные и регулируемые

- творческая самореализация (в некоторых отношениях молодежная субкультура богаче культуры взрослых)

Функции молодежных субкультур:

- отношения со сверстниками – более комфортные и регулируемые( легкость ухода). От сверстников исходит не наказание и назидание, а эмоциональная поддержка.

- обеспечение эрзац-статуса ( устойчивого и прочного положения среди сверстников) до завершения социализации;

- удовлетворение общечеловеческих и специфически молодежных потребностей в

системе ориентации, объекте поклонения, стиле, нормах поведения, моде, досуге ( ведущая форма жизнедеятельности), общении и коммуникации.

Любое такое сообщество представляет собой малую группу, члены которой связаны сложной системой взаимоотношений, внутригрупповыми нормами и ценностями, за соблюдением которых группа следит, применяя в случае необходимости свои способы воздействия.

Значение молодежных субкультур:

В .отечественной науке высказывались две противоположные точки зрения — негативная и позитивная.

Ю.Давыдов, видный социолог и философ, считает, что молодежная субкультура несет с собой разрушение, бездуховность, что это паразитическое образование; антипод культуры. Зачастую в ней

1. отсутствует экономическая и социальная самостоятельность,

2. избирательность в культурном поведении;

3. преобладают стереотипы, некритичный групповой конформизм ( соглашательство).

Часто она носит суррогатный характер ( множество искусственных заменителей реальных ценностей – наркотики, поиск приключений и т.п.) Три ее негативных символа –

секс, наркотики, насилие.

Субкультура может стать контркультурой и встать в оппозицию к обществу. При неблагоприятных социальных условиях некоторые молодежные субкультуры тяготеют к отклоняющемуся поведению:

отчуждение, агрессия, фанатизм.

В то же время есть немало социологов, которые оценивают молодежные субкультуры как своеобразный полигон для социальных и культурных экспериментов, где испытываются новые стили жизни, моды, новые жизненные ценности. В некоторых отношениях молодежные субкультуры богаче культуры взрослых (избыток жизненной энергии. богатство воображения, творчество).

Таким противоречивым способом молодежь ищет признания своей психологической взрослости за рамками институтов образования и семьи, где подростков продолжают считать детьми.

Молодежную субкультуру отделяют от взрослой культуры:

1.противоречивость норм взрослой жизни; 2. недоверие к старшему поколению;

3. быстрые культурные и технологические изменения; 4. противоречивое влияние СМИ;

5. неустойчивость социальной среды; 6. одиночество, отсутствие понимания.

Социальная структура общества.

Социальная структура – совокупность взаимосвязанных социальных общностей и отношений между ними; совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп и институтов

Социальная сфера общества – совокупность социальных отношений и условий, которые влияют на содержание и характер деятельности людей, их поведение, охватывает интересы людей, социальных групп, взаимоотношения общества и личности.

Социальные отношения – отношения между людьми или группами людей, которые возникают в связи с появившимися общими интересами, мотивами деятельности.

Структура социальных отношений:

- Субъекты (стороны, между которыми возникают социальные отношения)

- объекты (то, по поводу чего возникают отношения)

- потребности

- интересы

- ценности

Социальные общности – объединения людей в совместной деятельности, в ходе которой они приобретают сходные характеристики и социальные качества.

Признаки социальной общности:

- сходство условий жизнедеятельности

- общность потребностей

- наличие совместной деятельности

- формирование собственной культуры

- социальная идентификация членов, то есть осознание свей принадлежности к данной общности

Виды социальных общностей:

- социальная агрегация – некоторое количество людей, собранных в определенном физическом пространстве и не осуществляющих постоянного взаимодействия (люди на автобусной остановке)

- социальная категория– условное выделение людей по какому-либо признаку (брюнеты и блондины)

- квазигруппа – спонтанная общность, в которой отсутствуют устойчивые ожидания, а взаимодействие как правило носит односторонний характер (аудитория, фан — группа, толпа)

Социальная группа.

Социальная группа – совокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественно-необходимые функции в структуре общественного разделения труда.

Социальная группа – одна из основных составляющих социальной структуры общества. Это совокупность людей, характеризующихся некоторыми общими признаками (близость условий жизнедеятельности, общность потребностей и др.)

Краткая характеристика групп

- Большие- малые. Группы по количеству членов в них.

Большие группы объединяет социально значимый признак: принадлежность к вероисповеданию, одинаковая профессия и др. Люди в таких группах могут никогда не вступать в контакты между собой.

Малые группы характеризуются более тесными взаимодействиями, небольшим количеством членов, они находятся в непосредственном взаимодействии (семья, друзья)

- Первичные – вторичные . Отличаются формой осуществления связей. В первичных – люди получают первый опыт социального взаимодействия, социализации, усвоения норм и правил (семья, класс в школе, спортивная секция и др.)

Во вторичных главным является достижение определённых целей, выполнение функций (политическая партия, крупный производственный коллектив и др.)

- Номинальные – реальные.

Номинальная группа – искусственно созданная с целью исследования социальных процессов, например, пользователи Интернета, электорат, поддерживающий какого-то кандидата, Люди этих групп могут вообще в жизни никогда не встречаться друг с другом.

Реальная группа – конкретная формальная или неформальная группа, реально существующая, например, друзья, класс и т.д.).

- Формальные – неформальные.

Формальные группы строятся на основе официальных документов(приказов, например).Они находятся в иерархической соподчинённости (воинское подразделение, спортивная команда, производственный коллектив).

Неформальные— возникают на основе общности интересов, ценностей, целей, личной симпатии( друзья)

- Группа членства – референтная группа.

Референтная группа служит для индивида стандартом поведения, источником формирования ценностей и норм. Такие группы могут быть вымышленными и реальными.

Группы членства – это группы фактического присутствия в них людей, они непосредственно влияют на человека, в них происходит взаимодействие членов.

Устойчивые – кратковременные группы. Отличаются временем существования группы (например, школьный касс- устойчивая группа, туристическая группа- кратковременная)

Антисоциальная группа – группа, поведение членов которой противоречат социальным нормам.

Криминальная группа – группа, характеризующаяся особой общественной опасностью

Конформизм – приспособление к требованиям и поведению других людей.

Нонкомформизм – действия вопреки мнению других людей.

Каждый человек занимает в обществе определенное положение, которое определяется следующими признаками:

- доход – количество денежных поступлений индивида или семьи за определенный промежуток времени (зарплата, пособие, пенсия, стипендия, алименты).

- богатство – накопленные доходы.

- образование

- власть

- престиж – уважение которым в общественном мнении пользуется та или иная специальность.

По отношению к базовым социальным ценностям:

- социально ориентированные(производственные, учебные, общественно-культурные и т. п. объединения),

- асоциальные — ориентированной на удовлетворение потребностей лишь членов данной группы (хиппи, рокеры, брейкеры и т. д.)

- антисоциальные(преступные группы). Жизнедеятельность антисоциальной группы осуществляется по жестким канонам, правилам рангового соответствия, закона силы, круговой поруки, гонения слабых и др.

Наряду с социально развитыми выделяются примитивные группы (дворовые объединения, компания собутыльников и проч.).

Малая социальная группа.

Малая социальная группа — это достаточно устойчивое объединение людей, связанных взаимными контактами, общей деятельностью, находящихся в непосредственном общении, испытывающих чувства и эмоции по отношению друг к другу.

Отличительные признаки малой группы:

- Личные контакты в пространстве и времени.

- Наличие постоянной цели совместной деятельности.

- Наличие в группе организующего начала. Это может быть конкретный человек- лидер, руководитель, или функции распределены между членами группы.

- Разделение ролей

- Наличие эмоциональных отношений между членами группы

- Формирование межличностных отношений в группе

Выработка специфической групповой культуры — нормы, правила, стандарты жизни, поведения

Классификация малых социальных групп

Формальные и неформальные.

Формальные группы объединены официальными целями, существует документ, удостоверяющий принадлежность к данной группе (школьный класс, спортивная секция)

Неформальные группы не имеют официально установленной структуры. Взаимодействие членов неформальной группы стихийно, определяется их личными отношениями, общностью системы ценностей.

Функции малых социальных групп.

- социализация личности, становление его характера

- экспрессивная функция, определение места индивида в группе, его самооценка, реализация способностей, профессиональных качеств

- инструментальная- индивид в группе осуществляет конкретную деятельность

- психологическая функция- поддержка человека в трудную ситуацию, радость за его успехи.

Страта.

Страта (лат stratum — слой, пласт) – социальный слой людей, имеющих схожие признаки по доходам, власти, образованию и престижу.

Социальная стратификация – наличие в обществе социальных образований, представители которых отличаются неравным объёмом власти, материального богатства, правами и обязанностями, престижем.

Исторические типы стратификации:

- Рабство. Патриархальное (отношение к владельцу как к отцу) и классическое (раб-орудие труда). Рабство – это физическая и юридическая зависимость от владельца.

- Каста – социальная группа, членством в которой человек обязан своим рождением (существует в Индии). Переход из одной касты в другую при жизни практически невозможен.

- Сословие – социальная группа, члены которой различаются по правам и обязанностям, закрепленным законом и передающимся по наследству. Переход из одного сословия в другое возможен, но при определённых условиях, заслугах перед Отечеством.

- Класс – большая группа людей, различающаяся по их месту в общественном производстве, по отношению к средствам производства, роли в общественной организации труда. Буржуазия – это собственники средств производства, они определяют ход общественного производства. Пролетариат (рабочий класс) – продаёт свою рабочую силу, работая на производстве.

Основные виды стратификации:

- экономическая (деление на имущих и неимущих, экономическое расслоение);

- политическая (управляющие и управляемые);

- профессиональная (группы по роду деятельности, занятиям, профессиям. Одни- престижнее других).

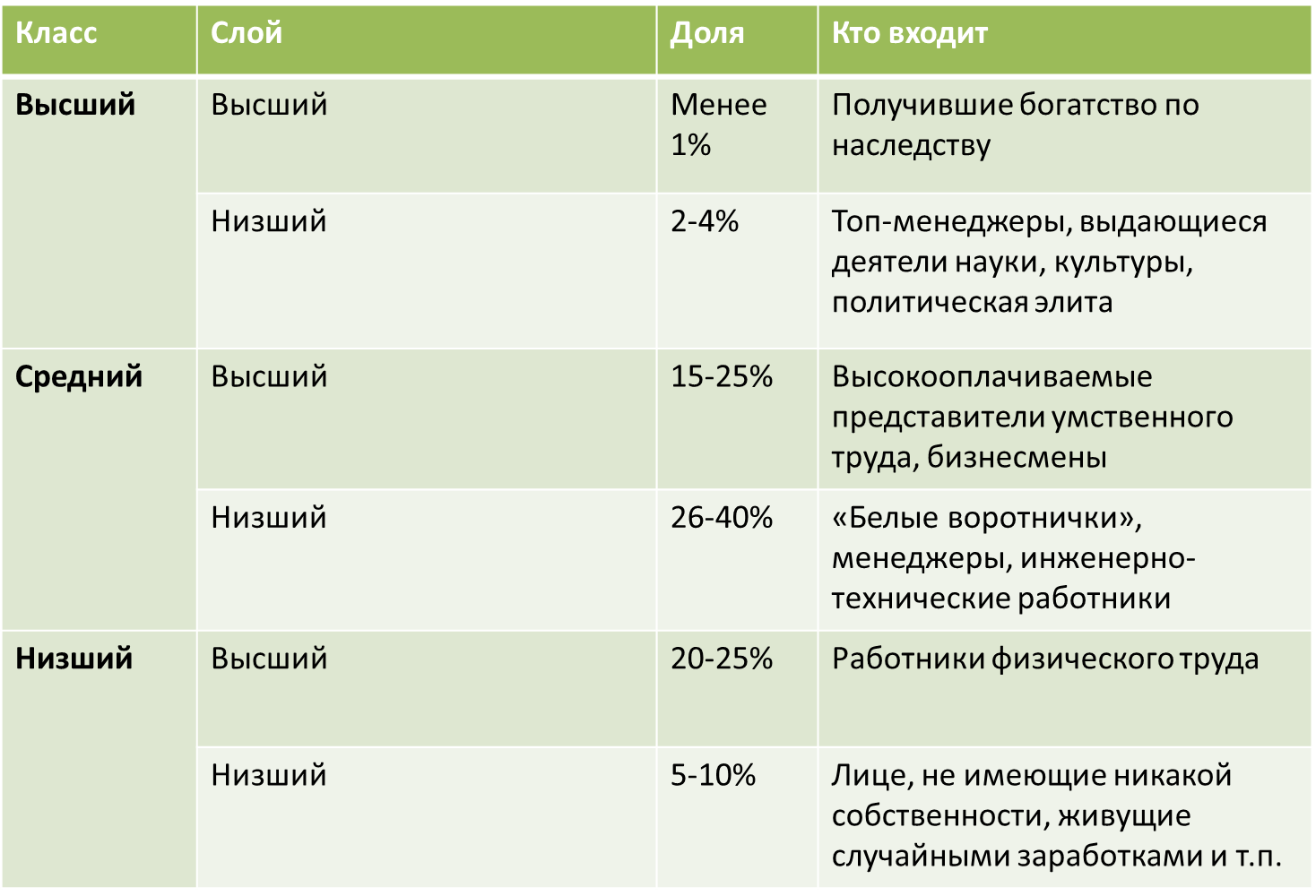

Модели стратификации:

Западная.

- высший высший класс (управляющие корпорациями, светила науки)

- высший класс (управляющие средней фирмой, газетные издатели)

- высший средний класс (преподаватели колледжей, белые воротнички)

- средний средний класс (банковские служащие, учителя начальной школы, голубые воротнички)

- низший средний класс (парикмахеры, продавцы)

- средний низший класс (таксисты, швейцары, синие воротнички)

- низший низший класс (прислуга, серые воротнички)

Восточная.

- высший слой

- апологетический слой (священники)

- обслуживающий

- зависимый

- отверженные

Смешанная

- элита

- средний класс

- рабочий класс

- низший класс

Социальное неравенство – условия , при которых люди не имеют равного доступа к социальным благам, обладают неравными шансами и возможностями удовлетворить потребности.

Плюсы

- стимулирует конкуренцию

- усиливает способность людей к продвижению

Минусы

- ведет к социальным конфликтам

- порождает праздных людей

Не путайте понятия «социальная стратификация» и «социальная дифференциация»

- «Социальная дифференциация» – более широкое понятие, включает любые различия, в том числе и неравенство. Например, одни являются футбольными болельщиками, а другие нет.

- В основе «социальной стратификации» лежит деление на страты.

Поляризация общества – увеличение расстояния между богатыми и бедными.

Маргинал – человек, утративший свой прежний социальный статус, лишенный возможности заниматься привычным делом и неспособный адаптироваться к новой страте, в рамках которой он существует.

Андеркласс – слой общества, образуемый элементами, потерявшими человеческий облик, социальное дно общества (пьяницы, наркоманы).

Люмпены («лохмотья»)- деклассированные слои общества, сердитое нищенство (бродяги, нищие, бомжи).

Социальная мобильность.

Социальная мобильность – изменение места, занимаемого человеком или группой людей в социальной структуре.

Особенности видов социальной мобильности

Вертикальная – социальные перемещения, приводящие к понижению или повышению социального статуса.

Восходящая – это социальный подъём, повышение статуса.

Нисходящая – социальное падение, понижение статуса.

Горизонтальная – перемещение социальных общностей и групп, не приводящее к изменению социального статуса.

- Территориальная (географическая) — изменение места жительства, туризм. Если перемещение перерастает в миграцию, то это будет вертикальная мобильность.

- Профессиональная – смена профессии.

- Региональная.

- Семейная.

- Правовая – изменение гражданства

- Политическая и др.

Миграция — это территориальное перемещение населения, сопровождающееся изменением места жительства.

Виды миграции:

- По характеру — трудовая и по политическим мотивам.

- По продолжительности — временная (сезонная) и постоянная.

- По территории — внутренняя и международная.

По статусу — легальная(законная) и нелегальная.

Возведение социальных барьеров и перегородок, ограничение доступа в другую группу либо замыкание группы в самой себе называется социальной клаузулой.

Типы обществ по социальной мобильности:

- закрытое

- открытое

- промежуточного типа (феодальное общество с сословиями).

Каналы социальной мобильности («социальные лифты»):

- школа

- образование в целом

- семья

- профессиональные организации

- армия

- политические партии и организации

- церковь.

Под маргинальностью понимается промежуточное, «пограничное» состояние социального субъекта.

Маргинал (от лат. marginalis — находящийся на краю) при переходе из одной социальной группы в другую сохраняет прежнюю систему ценностей, связей, привычек и не может усвоить новые (мигранты, безработные). Маргиналы как бы утрачивают свою социальную идентичность и потому испытывают большое психологическое напряжение.

Социализация.

Социальная среда – совокупность социальных факторов, влияющих на формирование и поведение личности.

- макросреда (характер общественного разделения труда, социальная структура общества, система образования и др.)

- микросреда (семья, школа и др.)

Социализация – процесс усвоения человеком социального опыта, обучение социальным ролям и образцам поведения, приобретение качеств, позволяющих индивиду жить, трудиться в обществе, становление личности.

Социализация – длительный процесс, включающий в себя ряд этапов, каждый из которых имеет свои особенности.

Этапы социализации:

- Младенчество. 0-1 год. Удовлетворение естественных потребностей, элементарные социальные роли (сын)

- Детство. 1-13 лет. В данный период на 70% формируется личность. Освоение элементарных социальных статусов и ролей. Экономическая несамостоятельность. Главный вид деятельности — игра.

- Подростковый период, юность. 13-19 лет. Половая зрелость, способность к необдуманному риску, подчеркнутое стремление к независимости и самостоятельности, склонность к творчеству и непризнание авторитетов. Поиск нравственных ориентиров. Максимализм. Несовпадение высокого уровня притязаний и низкого социального статуса, заданного возрастом. Высокий уровень мобильности. Активный поиск места в жизни. Свобода от стереотипов и предрассудков. Склонность к творчеству. Объединение в неформальные группы. Конфликты с родителями. Зависимость от мнения сверстников. Экономическая несамостоятельность. Недостаток жизненного опыта, который приводит к качественным ошибкам. Низкий уровень толерантности. Освоение новых социальных ролей, связанных с изменением статуса (студент, семьянин).Эпатаж — шокирующее поведение, противоречащее принятым в обществе нормам.

- Молодость.19-30. Самостоятельность, профессиональный рост, создание семьи, повышение статуса.

- Зрелость.30-55. Преодолевается ролевой конфликт. Расцвет человеческой личности. Собирательный этап, который может включать в себя несколько циклов (овладение профессией, создание семьи и т.д.). Усвоение социальных ролей в реальной ситуации. Уравнивание прав и обязанностей. Активный производитель материальных благ. Большая ответственность.

Критерии отношения к зрелому возрасту:

- самостоятельное обеспечение себя средствами существования

- распоряжение деньгами независимо от других

- самостоятельность в выборе образа жизни

- проживание независимо от родителей

- способность отвечать перед законом

- брак

- голосование

Старость. 55-смерть. Потребитель социальных благ. Беззащитен как ребенок. Избыток свободного времени. Старение организма. Пассивный образ жизни. Чувство социальной униженности. Отсутствие жизненного плана.

Уровни социализации

Первичная социализация охватывает период от рождения до формирования зрелой личности.

Вторичная социализация – процесс развития социально зрелой личности, связанный главным образом с овладением профессии.

Агенты социализации – люди и учреждения, ответственные за обучение культурным нормам и усвоение социальных ролей.

Виды агентов:

- Агенты первичной социализации – непосредственное окружение, тесные личные отношениями родители, родственники, друзья, учителя, тренеры).

- Агенты вторичной социализации – формальное окружение (администрация школы, вуза, предприятия, армия, полиция, церковь, лидеры партии, государство, работники СМИ).

Социальный статус.

Статус (лат) — состояние, положение.

Социальный статус – социальное положение человека в обществе, которое он занимает в соответствии с возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением и др.

Виды социальных статусов.

1.По положению индивида в группе:

- социальный статус— положение человека в обществе, которое он занимает как представитель большой социальной группы во взаимоотношениях с другими группами;

- личный статус — положение индивида в малой группе, зависящее от того, как его оценивают ее члены в соответствии с его личными качествами.

- По временным рамкам, влиянию на жизнь индивида в целом:

- основной статус определяет главное в жизни человека

- неосновной статус влияет на детали поведения человека.

3.Приобретаемые или нет по воле человека:

- предписанный – статус , в котором человек рожден или который назначается ему по прошествии времени, социальная позиция, которая заранее предписана индивиду обществом независимо от заслуг личности; ( возраст, пол, раса, национальность, королевская семья, родственники в законе).

- достигаемый– статус, который человек получил благодаря своим усилиям, желанию или везению, приобретается в результате свободного выбора, личных усилий и находится под контролем человека (профессия, муж, миллионер, чемпион мира).

- смешанный обладает чертами предписанного и достигаемого статусов (инвалид)

Иерархия статусов:

- межгрупповая — между статусными группами;

- внутригрупповая —между статусами индивидов в рамках одной группы.

Место в иерархии статусов называется статусным рангом.

Статусный ранг:

- высокий

- средний

- низкий

Компоненты социального статуса:

- статусные права и обязанности – это то, что должен и может делать носитель того или иного статуса;

- статусный диапазон– установленные рамки, в пределах которых осуществляются права и обязанности. Сокращение межстатусной дистанции называется фамильярностью;

- статусные символы – внешние знаки отличия носителей того или иного статуса (военная форма, манеры поведения, стиль одежды и др.);

- статусный образ или имидж – совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен выглядеть и вести себя индивид в соответствии со своим статусом.

- статусная идентификация — определение степени соответствия своему статусу.

Статусный набор — совокупность всех статусов, занимаемых данным индивидом.

Престиж — оценка обществом значимости тех или иных позиций, занимаемых индивидами или различными группами в обществе. Авторитет — степень признания обществом личных и деловых качеств индивидов .Он отражает степень влияния отдельной личности в группе или обществе.

Социальная роль.

Социальная роль — модель поведения, ориентированная на определенный статус, это система ожидаемого поведения, которое определяется нормативными обязанностями и соответствующими этим обязанностям правами.

Виды социальных ролей:

- психосоматические – поведение зависит от биологических потребностей, культуры человека;

- психодраматические – зависит от требований социального окружения;

- социальные – поведение личности зависит ведет от ожиданий представителей определенной социальной категории.

Социальные роли – обусловлены социальным статусом, профессией или занимаемой должностью.

Особенности социальных ролей:

- стандартизированы,

- строятся на основе прав и обязанностей (учитель- ученик, работник-директор).

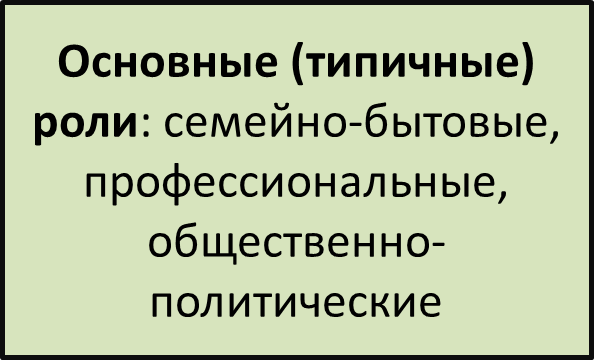

Ролевой набор – совокупность ролей, выполняемых человеком.

- основные роли – семейно-бытовые , профессиональные, общественно-политические.

- ситуационные – роль пассажира , покупателя….

Межличностные роли – характеризуются и определяются межличностными отношениями, регулируются на эмоциональном уровне (лидер, обиженный, любимый, пренебрегаемый, любимец семьи и т.д.

Нормативная структура исполнения социальной роли:

- описания поведения (характерного для данной роли);

- предписания (требования к этому поведению);

- оценки исполнения предписанной роли;

- санкций за нарушение предписанных требований.

Ролевой конфликт – столкновение ролевых требований, предъявляемых человеку, вызванное множеством одновременно выполняемых ролей. Он возникает в результате того, что человек не выполняет обязанности, необходимое для той или иной роли.

Виды ролевых конфликтов:

- Внутриролевые (родители должны быть ласковыми и строгими одновременно)

- Межролевые (жена – хороший работник и домохозяйка)

- Личностно-ролевые (требования социальной роли противоречат интересам личности, например, человек на данной работе не может проявить себя)

«Теория зеркального Я» Ч. Кули

Человек имеет столько социальных Я, сколько существует лиц и групп, мнение которых для него важно, огни словно зеркало, в котором человек видит отношение к себе окружающих.

Социальные роли могут быть институционализированными и конвенциональными. Институционализированные: институт брака, семьи (социальные роли матери, дочери, жены) Конвенциональные: принимаются по соглашению (человек может отказаться принять их)

Виды социальных ролей по положению и значимости в обществе:

Позитивные роли:

- член семьи

- член коллектива

- специалист и др.

Негативные роли:

- бродяга

- попрошайка

- наркоман

- алкоголик и др.

Человек живёт в обществе, это социальное существо. В течение исторического развития общество выработало нормы поведения, которые регулируют поведение человека.

Норма – правило , стандарт, образец поведения, определяющее, как человек должен вести себя в данной ситуации. Именно нормы регулируют социальные взаимодействия, отношения между членами группы, определяют обязанности и права индивидов. Нормы служат образцами, эталонами поведения индивидов в обществе.

Таким образом, социальная норма – это исторически сложившаяся в конкретном обществе мера допустимого поведения отдельного человека, социальной группы или организации.

Виды норм:

- формальные (писаные), например, законы, уставы, приказы.

- неформальные (неписаные, например, приветствие, правила этикета, поздравление с днем рождения и т. п.

По масштабу:

- в малых группах

- в больших группах

По форме проявления:

- стандарты поведения (мужчины – сильные)

- ожидание поведения (мужчина должен защищать женщину)

По строгости исполнения:

- обычай – традиционно установившийся порядок поведения(гостеприимство)

- манеры – внешняя форма поведения, основанная на привычках.

Нормы могут быть повседневные (не чавкать) и светские (говорить даме комплименты) .

Этикет – принятая в особых кругах система правил поведения (в дипломатических кругах)

Традиции – всё, что унаследовано от предшественников (встреча одноклассников)

Привычки – установившиеся схемы поведения в определенной ситуации. Могут быть групповые (спать лёжа) и индивидуальные (пить кофе утром), вредные (пьянство, курение) и невредные.

Нравы – формы поведения, которые бытуют в данном обществе и могут быть подвергнуты нравственной оценке (не бить женщин)

Законы

Табу – абсолютный запрет, накладываемый на какое-либо действие, предмет кровосмешение, канибализм)

Там , где есть нормы, правила, всегда найдутся люди, которые нарушают их. Поэтому общество выработало целую систему социального контроля.

Социальный контроль – механизм поддержания общественного порядка.

Социальные санкции – средства поощрения или наказания, стимулирующие людей соблюдать социальные нормы. Это способы поощрения нормативно правильного поведения и наказания за нормативно неправильное, система, как наказаний, так и вознаграждений за плохо или хорошо усвоенные социальные нормы, а также за их нарушение или выполнение.

Виды социальных санкций.

По степени интенсивности:

- жесткие

- мягкие

По типам:

- формально позитивные

- формально негативные

- неформально позитивные

- неформально негативные

По способу вынесения:

- внутренний или самоконтроль. Инфантилизм — импульсивное поведение, неумение властвовать над своими эмоциями и желаниями.

- внешний

- неформальный. Общественное мнение- совокупность представлений, оценок, суждений здравого смысла, разделяемых большинством населения или его частью, применяется на неофициальном уровне, нередко в малых группах людей.

- формальный- применяется социальными институтами, организациями и учреждениями или должностными лицами, их представляющими, на официальном уровне.

Методы формального контроля:

- изоляция

- обособление – ограничение контактов

- реабилитация (анонимные алкоголики)

Девиант – любой человек, отклоняющийся от нормы.

Девиантное поведение – отклоняющееся поведение.

Типы девиантного поведения (Мертон):

- инновация – принятие целей, но непринятие средств достижения

- ритуализм – непринятие целей, но принятие средств (бюрократ)

- репритизм – отрицание целей и средств (наркоманы, алкоголики)

- мятеж – полное отрицание целей и средств и замена их на новые ( революционер)

Причины девиантного поведения:

- недостаточное знание социальных норм,

- неумение воспринимать социальные нормы в силу пробелов в воспитании

- заболевания (алкоголизм, наркомания) и др.

Аномия – состояние индивида, характеризующееся распадом системы ценностей, вызванное противоречиями между провозглашаемыми ценностями и невозможностью их достичь законными средствами.

Делинквентное поведение – совокупность противоправных поступков или преступлений.

Районы города, где чаще других происходят преступления, называются криминогенными, а категории населения, склонные совершать девиантные или делинквентные поступки – группы риска.

Виды социальных норм:

- правовые нормы (правила поведения человека, которые закреплены в соответствующих нормативных актах);

- религиозные нормы (нормы поведения, которые закреплены в религиозных священных писаниях);

- нормы морали (правила поведения, которые диктуются обществом человеку).

СЕМЬЯ.

Семья – это сложное социальное образование, основанное на системе взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, это малая группа, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью.

Функции семьи:

- репродуктивная – биологическое воспроизводство и сохранение потомства, продолжение рода

- воспитательная — духовное воспроизводство населения. Семья формирует личность ребенка, оказывает систематическое воспитательное воздействие на каждого члена в течение всей жизни;

- социально-статусная – передача социального статуса, положения в обществе

- хозяйственно-бытовая – поддержание физического состояния семьи, уход за престарелыми;

- экономическая – поддержание одними членами семьи других: несовершеннолетних, престарелых, нетрудоспособных

- эмоциональная – любовь , поддержка

- сексуальная

- социализирующая – в семье происходит формирование человека как личности

- функция социального контроля — ответственность членов семьи за поведение ее членов в обществе, их деятельность; ориентирующую основу составляют ценности и элементы культуры, признанные во всем обществе или в социальных группах.

- рекреационная ( проведение досуга) – поддержание семьи как целостной системы; содержание и формы проведения досуга зависят от уровня культуры, национальных традиций, индивидуальных склонностей и интересов, возраста членов семьи, ее доходов

Типы семей по количеству членов:

- нуклеарные(родители и дети),

- расширенные (супружеская пара, дети, родители кого-либо из супругов, другие родственники и пр.),

- неполная семья – состоит из детей и только одного родителя или из брачной пары без детей,

- полная – есть оба из родителей.

Типы семей в зависимости от критерия семейной власти:

- матриархат— власть в семье принадлежит женщине;

- патриархат – во главе стоит мужчина;

- эгалитарная, или демократическая – семья , в которой соблюдается статусное равенство супругов (является наиболее распространенной в настоящее время)

По характеру взаимоотношений между членами:

- традиционная (патриархальная) – главенствующее положение у мужа. Жена занимается домашним хозяйство и воспитанием детей

- партнёрская (демократическая) – совместное выполнение домашних обязанностей, нет лидерства по половому признаку.

По количеству детей:

- инфертильные, бездетные семьи;

- однодетные семьи;

- малодетные семьи – количество детей недостаточно для обеспечения естественного прироста, не более 2 детей;

- среднедетные семьи – достаточное количество для прироста и возникновения динамики, 3-4 ребенка;

- многодетные семьи – намного больше, чем требуется для обеспечения естественного прироста, 5 и более детей.

В зависимости от места проживания.

- патрилокальная – семья, живущая на одной территории с родителями мужа;

- матрилокальная – семья, живущая на одной территории с родителями жены;

- пеолокальная – семья, проживающая отдельно от родителей.

Виды приемных семей

- Усыновление– прием ребенка в семью на правах родного по крови. В этом случае ребенок делается полноценным членом семьи со всеми правами и обязанностями.

- Опека– прием ребенка в семью с целью воспитания и образования, а также для защиты его интересов. Ребенок сохраняет свою фамилию, его кровные родители не получают освобождение от обязанностей по его содержанию. Опекунство устанавливается для детей до 14 лет, а с 14 до 18 лет оформляется попечительство.

- Патронат– воспитание ребенка в профессионально замещающей семье на основе трехстороннего договора между органами опеки, патронатной семьей и учреждением для детей-сирот.

Приемная семья – воспитание ребенка на дому у опекуна на основании договора, который определяет срок передачи ребенка в семью.

Брак –союз мужчины и женщины, закреплённый в органах ЗАГСа в соответствии с установленными законами с целью создания семьи, порождающий между супругами взаимные личные и имущественные права и обязанности.

Особенности видов брака

- Моногамия— один супруг и супруга; полигамия— один супруг и несколько жён или наоборот.

- Фактический (гражданский) – оформленный в органах ЗАГСа и основанный на любви согласии без оформления документов.

Родство – совокупность людей, связанных общими предками, усыновлением или браком.

Родственники

-кровные

-родственники в законе

Степени родства:

ближайшие

двоюродные

троюродные

Вместе они составляют фамильное древо

Семейные роли:

- супружеские

- родительские

- детские

- межпоколенные

- внутрипоколенные (старший брат)

Гендерные роли – предписания и ожидания правильного мужского и женского поведения.

Стили семейных отношений:

- попустительский

- авторитарный

- демократический

Семейные ценности:

— материальное благополучие

— взаимоотношения с другими людьми

— самореализация

Тенденции в развитии современной семьи:

+

- смена стилей семейных отношений, равномерное распределение прав и обязанностей в семье

- семья-ячейка общества

- помощь государства

–

- сокращение законных браков

- падение рождаемости

- увеличение числа ранних браков и их распад

- увеличение числа разводов

- рост девиантного поведения в семье, увеличение числа социальных сирот

- рост неполных семей

- увеличение роли женщины в решении проблем семьи .

Демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов для регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные направления демографической политики:

- финансовое стимулирование рождаемости (материнский капитал)

- программа строительства жилья для молодёжи (ипотечное кредитование, субсидии)

- расширение сети заведений, осуществляющих воспитание и образование молодёжи

- пропаганда здорового образа жизни

- социально- ориентированная реклама в СМИ, направленная на закреплении в массовом сознании семейных ценностей

- изучение проблем семьи на государственном уровне.

Поколение – люди, родившиеся в один определённый период времени.

Причины увеличения различий между поколениями: 1) обновление социальной среды обитания человека; 2) возрастание социальной мобильности всех видов; 3) общественная жизнь становится более сложной и многообразной.

Преемственность поколений – необходимое условие развития общества, то есть передача традиций, нравственных ценностей, ориентиров, культурного достояния от поколения к поколению

Жизнь человек протекает в обществе, в котором складываются различные отношения. Эти отношения – результат социального взаимодействия.

Социальное взаимодействие (social interaction) – это устойчивое выполнение определённых действий, которые направлены на партнёра для ответной реакции с его стороны, процесс, благодаря которому люди действуют и испытывают воздействие друг на друга.

Социальная связь – совокупность зависимостей между людьми, реализованных через социальные действия, отношения, которые объединяют людей в социальные общности.

Виды социальных связей:

- социальные контакты – простые , элементарные связи ( покупка газеты)

- социальные действия – действия, которые ориентированы на других и являются рациональными (удовлетворение желания)

Социальные взаимодействия – систематические , взаимообусловленные действия субъектов, направленные друг на друга, процесс обмена социальными действиями между двумя и более людьми.

Признаки социального взаимодействия:

- предметность,т. е. всегда имеет цель или причину, которые являются внешними по отношению к взаимодействующим группам или людям;

- внешнее выражение,а потому доступно для наблюдения;

- обмен символами, знаками, которыерасшифровываются противоположной стороной;

- ситуативность,т. е. обычно привязано к какой-то конкретной ситуации, к условиям протекания (например, встреча друзей или сдача экзамена);

- оно выражаетсубъективные намерения участников.

- обратная связь, то есть наличие реакции. Однако эта реакция может и не последовать, но она всегда ожидается, допускается как вероятная, возможная.

Взаимодействие может рассматриваться как на микроуровне, так и на макроуровне.

Взаимодействие на микроуровне — это взаимодействие в повседневной жизни, например, в рамках семьи, небольшого рабочего коллектива, студенческой группы, группы друзей и т. д.

Взаимодействие на макроуровне разворачивается в рамках социальных структур, институтов и даже общества в целом.

КОНФЛИКТ.

Конфликт – спор , столкновение конкурирующих сторон по каким –либо вопросам, отсутствие согласия.

Структура конфликта

- Субъект конфликта— его участники.

- Предмет конфликта– из- за чего произошёл конфликт.

- Условия протекания.

- Стратегия и тактика сторон.

- Масштаб конфликта— число участвующих в нем людей и серьезность последствий.

- Последствия, результаты.

Виды конфликтов:

по участникам

- Внутриличностный – неудовлетворённость личностью самим собой, своими результатами

- межличностный – между отдельными людьми

- межгрупповой или социальный – между руководителем и подчинёнными, между самыми различными группами людей

по предмету спора

- экономический

- политический

- профессиональный

- этнический

- культурный

по способам протекания

- конфронтация – пассивное противостояние групп с разными интересами

- соперничество – борьба за признание личных достижений и способностей

- конкуренция

по результатам

- конструктивный – приводят к позитивным последствиям

- деконструктивный – препятствует дальнейшему эффективному, позитивному развитию

по содержанию

- реалистический (предметный) – имеет конкретный предмет конфликта, неудовлетворённость чем-либо

- нереалистический (беспредметные ) – имеет целью выражение эмоций, обид, враждебности.

Политический конфликт – столкновение противоположных общественных сил, имеющих различные интересы.

Причины политического конфликта:

- борьба за власть

- различное материальное положение, уровень доходов

- следствие непродуманной политики в стране

- расовая, национальная, религиозная дискриминация

Типы политических конфликтов

по субъектам

- межгосударственный

- межнациональный (этнический)

- межклассовый

- расовый

- между социальными группами и общественными организациями

по масштабности

- международный

- региональный

- локальный

Позитивные функции политического конфликта

- разрядка напряжённости между антагонистами

- коммуникативно-информационная и связующая (стороны могут лучше узнать друг друга)

- стимулирующая (конфликт становится движущей силой социальных изменений)

- переоценка и изменение прежних норм и ценностей

- достижение социального равновесия

Негативные функции конфликта

- угроза раскола общества

- негативные изменения во властных структурах

- неблагоприятные демографические последствия и др.

Пути разрешения политического конфликта

- дипломатическое урегулирование конфликта путём переговоров

- смена политических лидеров и режимов

- достижение временного компромисса

- война, революция

Межнациональный конфликт – особая форма политического конфликта, причинами которого могут быть политические, экономические, социальные, религиозные, национально-культурные и другие проблемы.

Типы межнациональных конфликтов

по сферам

- социально-экономические

- культурно-языковые

по целям

- реалистические

- нереалистические

по объёму использования военной силы

- мирные

- с минимальным использованием военной силы

- военные

по вертикали

- между центром и республикой (штатом, кантоном и т.д.)

- между региональными и местными властями

по горизонтали

- между группами коренной и некоренной национальности

- микроконфликты на личном уровне

Военный конфликт – особая форма политического конфликта, вооружённое столкновение сторон как средство разрешения противоречий между сторонами (государствами, коалициями государств, социальными группами)

Военные конфликты по интенсивности делятся

- низкой интенсивности (военные акции)

- средней интенсивности (локальные и региональные войны)

- высокой интенсивности (мировые войны)

Методы предотвращения военного конфликта

политико-дипломатические

- встречи глав государств и правительств

- переговоры на различных уровнях

- использование международных организаций

- объявление ультиматума

экономические

- переговоры по торговому сотрудничеству

- свёртывание программ сотрудничества

- введение торгово-экономических санкций

- экономическая блокада

идеологические

- предупреждение нагнетания вражды и неприязни

- прекращение пропаганды экстремизма, шовинизма и национализма

- поведение пропаганды по разрушению «образа врага»

военные

- активизация всех видов разведки и предупреждения

- поведение военных сил в состояние боевой готовности

- совместные действия войск по предупреждению конфликта

Стратегии в конфликте:

- соперничество (конкуренция) – чтобы я победил, ты должен проиграть

- сотрудничество – чтобы я выиграл, ты тоже должен выиграть

- компромисс – чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый должен что-то проиграть

- избегание – никто не выиграет, поэтому я ухожу

- приспособление – чтобы ты победил, я должен проиграть

Разрешение конфликта – переход конфликта из фазы неразрешимого противоречия в фазу взаимовыгодного сотрудничества.

Пути разрешения конфликта:

- применение силы

- компромисс

- посредничество

- арбитраж

Социальный конфликт – высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей, социальных групп, общества в целом.

Причины социальных конфликтов:

- социальная неоднородность общества

- различие в уровнях доходов, власти, престиже, образовании

- религиозные различия

- социально-психологические черты человека

Стадии социального конфликта:

- предконфликтная – конфликтная ситуация, стороны осознают растущее напряжение,

- непосредственно конфликт,

- разрешение конфликта.

Последствия конфликта

Негативные последствия социального конфликта:

- создание стрессовых ситуаций

- дезорганизация социальной жизни

- разрушение социальной системы

Позитивные последствия социального конфликта:

- информирование о наличии социальной напряжённости

- стимулирование социальных изменений

- снятие социальной напряжённости.

Пути выхода из соц. конфликта:

- невмешательство – надежда на то, что всё образуется само собой.

- Реставрация – возвращение общества к доконфликтному состоянию с учётом новой ситуации

- Обновление – активный выход из конфликта путём отбрасывания старого, развития нового

- Насильственное подавление

- Арбитраж (ООН)

Нации и межнациональные отношения

Род – группа кровных родственников, ведущих свое происхождение по одной линии.

Племя – объединение нескольких родов.

Народность – исторически сложившаяся общность людей, объединяемая общей территорией, языком, культурой, следует за племенем и предшествует нации.

Нации появляются в период развития капиталистических отношений.

Нация – исторически сложившаяся общность, характеризующаяся развитыми экономическими связями, общностью территории, языка, культуры, психологического склада, самосознания.

Признаки нации:

- единство территории,

- единство языка,

- общность исторической судьбы,

- общая культура,

- общее самосознание – знание истории своего народа, бережное отношение к нац. традициям, чувство национального достоинства,

- устойчивая государственность,

- единство экономических связей,

- развитая социальная структура.

Национальность – принадлежность к определенной нации

Национальное меньшинство – значительная совокупность людей определенной национальности, проживающих на территории определенного государства, являющихся его гражданами, но не принадлежащих к коренной национальности.

Диаспора – пребывание значительной части населения вне пределов страны.

Этнос – совокупность людей, обладающих общностью культуры, осознающих эту общность как выражение общности исторических судеб. Является обобщающим понятием для племени, народности, нации.

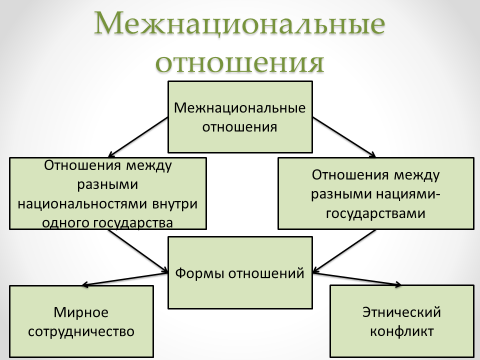

Межнациональные отношения:

- отношения между различными государствами,

- отношения между различными национальностями в пределах одной страны.

Формы межнациональных отношений:

- мирное сотрудничество

- этническое смешивание (межнациональные браки)

- этническое поглощение-ассимиляция— полное растворение одного народа в другом (ВПН, освоение Северной Америки),

- этнический конфликт.

Основные направления в развитии межнациональных отношений:

- интеграция – стремление к взаимодействию, расширению связей, восприятию всего лучшего (ЕС)

- дифференциация – стремление нации к саморазвитию, суверенитету, противостояние различных этносов ( протекционизм, экстремизм, сепаратизм и др.). Сепаратизм – стремление нации к отделению, обособлению.

Межнациональный конфликт – крайняя форма противоречия между соперничающими национальными формированиями, созданными для защиты национальных интересов.

Причины межнациональных конфликтов:

- социально-экономические – неравенство в уровне жизни, допуске к благам

- культурно-языковые – недостаточно использование языка и культуры в общественной жизни

- этнодемографические – различие в уровне естественного прироста населения

- экологические

- экстерриториальные – несовпадение границ с границами расселения народов

- исторические – прошлые взаимоотношения народов

- конфессиональные

Типы межнациональных конфликтов:

- государственно-правовой — неудовлетворенность правовым положением нации (Чечня-Россия),

- этнотерриториальный (Нагорный Карабах,)

- этнодемографический – ограничения для пришлых по сравнению с коренной национальностью (Конфедерация народов Кавказа и российские власти),

- социальнопсихологический — нарушение прав человека (права русских в Прибалтике).

Дискриминация – принижение, умаление, ущемление прав

Национализм – идеология и политика, основанная на идее национального превосходства и национальной исключительности.

Шовинизм – крайняя степень национализма.

Геноцид – преднамеренное и систематическое уничтожение населения по расовым национальным или религиозным признакам.

Сегрегация – вид расовой дискриминации.

Способы решения межнациональных конфликтов:

- гуманистический подход к решению нац. проблем:

— добровольный поиск согласия и отказ от насилия,

— признание приоритета прав человека над правами государства, общества, народов,

-уважение суверенитета народов;

- переговоры между конфликтующими сторонами;

- информационный путь- обмен сведениями между сторонами о возможных мерах по преодолению конфликтных ситуаций;

- применение правового механизма.

МОЛОДЁЖЬ.

Молодежь — это поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е. становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и полноправный член общества.

Молодостью принято называть период в жизни человека от 14 до 30 лет — между детством и взрослым состоянием

С точки зрения ведущих видов деятельности, то этот период совпадает с завершением образования (учебной деятельности) и вступлением в трудовую жизнь

С точки зрения психологии молодость — это период обретения своего Я, утверждения человека как индивидуальной, неповторимой личности; процесс поиска своего особого пути достижения успеха и счастья.

С позиции права молодость — время наступления гражданского совершеннолетия (в России — 18 лет). Совершеннолетний человек получает полную правоспособность, т.е. возможность пользоваться всеми правами гражданина (избирательными правами, правом вступления в законный брак и т.д.) Одновременно молодой человек принимает на себя определенные обязанности, среди которых — соблюдение законов, уплата налогов, забота о нетрудоспособных членах семьи, зашита Отечества.

С общефилософской точки зрения молодость может рассматриваться как время возможностей, время устремленности в будущее. С этой позиции молодость — период неустойчивости, изменений, критичности, постоянного поиска новизны. Интересы молодых лежат в иной плоскости, чем интересы старших поколений: молодежь, как правило, не желает подчиняться традициям и обычаям — она хочет преобразовать мир, утвердить свои инновационные ценности.

Таким образом, молодежь — это специфическая социально-демографическая группа, характер которой определен совокупностью возрастных характеристик, особенностей социального положения и особым психологическим складом.

Проблемы молодёжи

- Экономические .

Молодежь недостаточно обеспечена материально, не имеет собственного жилья, вынуждена полагаться на финансовую помощь родителей. Заработная плата молодежи гораздо ниже средней заработной платы, чрезвычайно мала и студенческая стипендия.

- Духовные .

В обществе усиливается процесс потери нравственных ориентиров, размывания традиционных норм и ценностей. Молодежь как переходная и нестабильная социальная группа наиболее уязвима перед негативными тенденциями современности. Так, постепенно снижаются ценности труда, свободы, демократии, межнациональной терпимости, а на смену им приходят потребительское отношение к миру, нетерпимость к чужому, стадность. При этом происходит лавинообразная криминализация молодежи, растет численность молодых людей с социальными отклонениями, такими, как алкоголизм, наркомания, проституция.

- Важнейшей проблемой остается проблема «отцов и детей», связанная с конфликтом ценностей молодежи и старшего поколения.

В более общем смысле поколение — это объективно складывающаяся социально-демографическая и культурно-историческая общность людей, объединенных возрастом и общими историческими условиями жизни. Для обозначения людей, у которых в одном году произошло какое-то демографическое событие (рождение, вступление в брак, развод), употребляют понятие когорта. Напри мер, люди, рожденные в один год, составляют возрастную когорту.

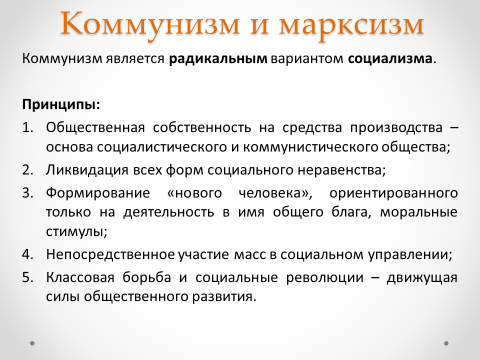

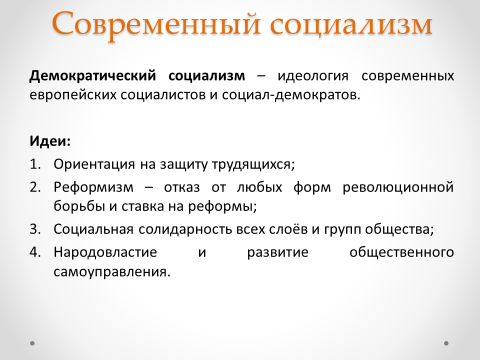

Соблюдение норм и традиций старшего поколения обеспечивает поддержание устойчивости общества. Но традиционные нормы могут устаревать — тогда они будут играть дестабилизирующую роль. То же касается инноваций: некоторые из них могут быть полезны для общества, а некоторые — губительны для него. Поэтому важно различать, какие ценности следует поддерживать, а от каких нужно отказаться.