Социальная структура общества.

Социальная структура – совокупность взаимосвязанных социальных общностей и отношений между ними; совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп и институтов

Социальная сфера общества – совокупность социальных отношений и условий, которые влияют на содержание и характер деятельности людей, их поведение, охватывает интересы людей, социальных групп, взаимоотношения общества и личности.

Социальные отношения – отношения между людьми или группами людей, которые возникают в связи с появившимися общими интересами, мотивами деятельности.

Структура социальных отношений:

- Субъекты (стороны, между которыми возникают социальные отношения)

- объекты (то, по поводу чего возникают отношения)

- потребности

- интересы

- ценности

Социальные общности – объединения людей в совместной деятельности, в ходе которой они приобретают сходные характеристики и социальные качества.

Признаки социальной общности:

- сходство условий жизнедеятельности

- общность потребностей

- наличие совместной деятельности

- формирование собственной культуры

- социальная идентификация членов, то есть осознание свей принадлежности к данной общности

Виды социальных общностей:

- социальная агрегация – некоторое количество людей, собранных в определенном физическом пространстве и не осуществляющих постоянного взаимодействия (люди на автобусной остановке)

- социальная категория– условное выделение людей по какому-либо признаку (брюнеты и блондины)

- квазигруппа – спонтанная общность, в которой отсутствуют устойчивые ожидания, а взаимодействие как правило носит односторонний характер (аудитория, фан — группа, толпа)

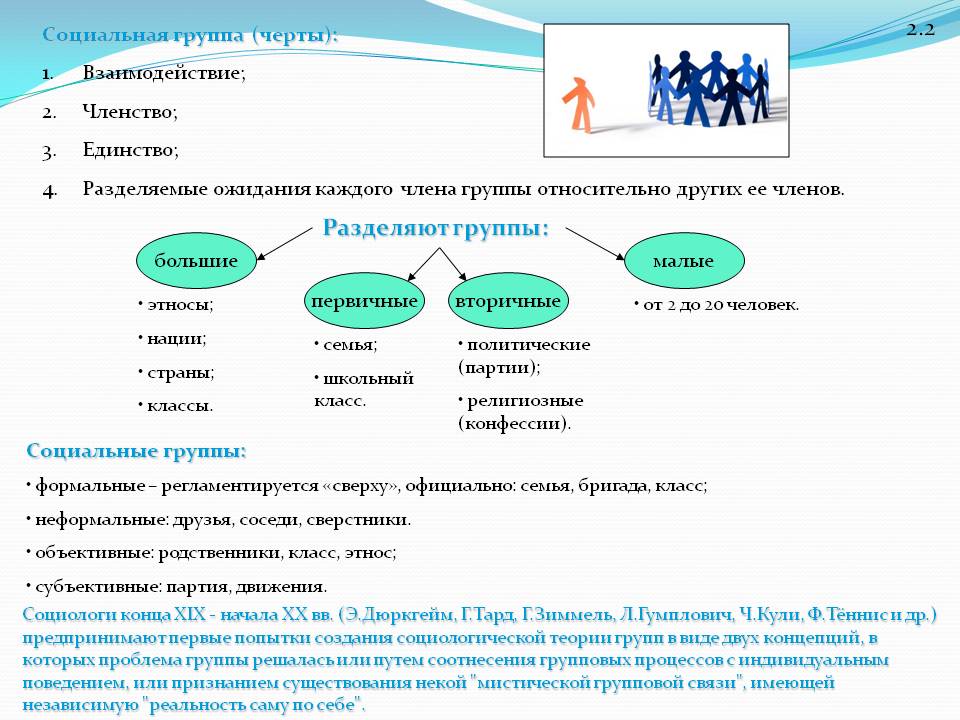

Социальная группа.

Социальная группа – совокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественно-необходимые функции в структуре общественного разделения труда.

Социальная группа – одна из основных составляющих социальной структуры общества. Это совокупность людей, характеризующихся некоторыми общими признаками (близость условий жизнедеятельности, общность потребностей и др.)

Краткая характеристика групп

- Большие- малые. Группы по количеству членов в них.

Большие группы объединяет социально значимый признак: принадлежность к вероисповеданию, одинаковая профессия и др. Люди в таких группах могут никогда не вступать в контакты между собой.

Малые группы характеризуются более тесными взаимодействиями, небольшим количеством членов, они находятся в непосредственном взаимодействии (семья, друзья)

- Первичные – вторичные . Отличаются формой осуществления связей. В первичных – люди получают первый опыт социального взаимодействия, социализации, усвоения норм и правил (семья, класс в школе, спортивная секция и др.)

Во вторичных главным является достижение определённых целей, выполнение функций (политическая партия, крупный производственный коллектив и др.)

- Номинальные – реальные.

Номинальная группа – искусственно созданная с целью исследования социальных процессов, например, пользователи Интернета, электорат, поддерживающий какого-то кандидата, Люди этих групп могут вообще в жизни никогда не встречаться друг с другом.

Реальная группа – конкретная формальная или неформальная группа, реально существующая, например, друзья, класс и т.д.).

- Формальные – неформальные.

Формальные группы строятся на основе официальных документов(приказов, например).Они находятся в иерархической соподчинённости (воинское подразделение, спортивная команда, производственный коллектив).

Неформальные— возникают на основе общности интересов, ценностей, целей, личной симпатии( друзья)

- Группа членства – референтная группа.

Референтная группа служит для индивида стандартом поведения, источником формирования ценностей и норм. Такие группы могут быть вымышленными и реальными.

Группы членства – это группы фактического присутствия в них людей, они непосредственно влияют на человека, в них происходит взаимодействие членов.

Устойчивые – кратковременные группы. Отличаются временем существования группы (например, школьный касс- устойчивая группа, туристическая группа- кратковременная)

Антисоциальная группа – группа, поведение членов которой противоречат социальным нормам.

Криминальная группа – группа, характеризующаяся особой общественной опасностью

Конформизм – приспособление к требованиям и поведению других людей.

Нонкомформизм – действия вопреки мнению других людей.

Каждый человек занимает в обществе определенное положение, которое определяется следующими признаками:

- доход – количество денежных поступлений индивида или семьи за определенный промежуток времени (зарплата, пособие, пенсия, стипендия, алименты).

- богатство – накопленные доходы.

- образование

- власть

- престиж – уважение которым в общественном мнении пользуется та или иная специальность.

По отношению к базовым социальным ценностям:

- социально ориентированные(производственные, учебные, общественно-культурные и т. п. объединения),

- асоциальные — ориентированной на удовлетворение потребностей лишь членов данной группы (хиппи, рокеры, брейкеры и т. д.)

- антисоциальные(преступные группы). Жизнедеятельность антисоциальной группы осуществляется по жестким канонам, правилам рангового соответствия, закона силы, круговой поруки, гонения слабых и др.

Наряду с социально развитыми выделяются примитивные группы (дворовые объединения, компания собутыльников и проч.).

Малая социальная группа.

Малая социальная группа — это достаточно устойчивое объединение людей, связанных взаимными контактами, общей деятельностью, находящихся в непосредственном общении, испытывающих чувства и эмоции по отношению друг к другу.

Отличительные признаки малой группы:

- Личные контакты в пространстве и времени.

- Наличие постоянной цели совместной деятельности.

- Наличие в группе организующего начала. Это может быть конкретный человек- лидер, руководитель, или функции распределены между членами группы.

- Разделение ролей

- Наличие эмоциональных отношений между членами группы

- Формирование межличностных отношений в группе

Выработка специфической групповой культуры — нормы, правила, стандарты жизни, поведения

Классификация малых социальных групп

Формальные и неформальные.

Формальные группы объединены официальными целями, существует документ, удостоверяющий принадлежность к данной группе (школьный класс, спортивная секция)

Неформальные группы не имеют официально установленной структуры. Взаимодействие членов неформальной группы стихийно, определяется их личными отношениями, общностью системы ценностей.

Функции малых социальных групп.

- социализация личности, становление его характера

- экспрессивная функция, определение места индивида в группе, его самооценка, реализация способностей, профессиональных качеств

- инструментальная- индивид в группе осуществляет конкретную деятельность

- психологическая функция- поддержка человека в трудную ситуацию, радость за его успехи.

Страта.

Страта (лат stratum — слой, пласт) – социальный слой людей, имеющих схожие признаки по доходам, власти, образованию и престижу.

Социальная стратификация – наличие в обществе социальных образований, представители которых отличаются неравным объёмом власти, материального богатства, правами и обязанностями, престижем.

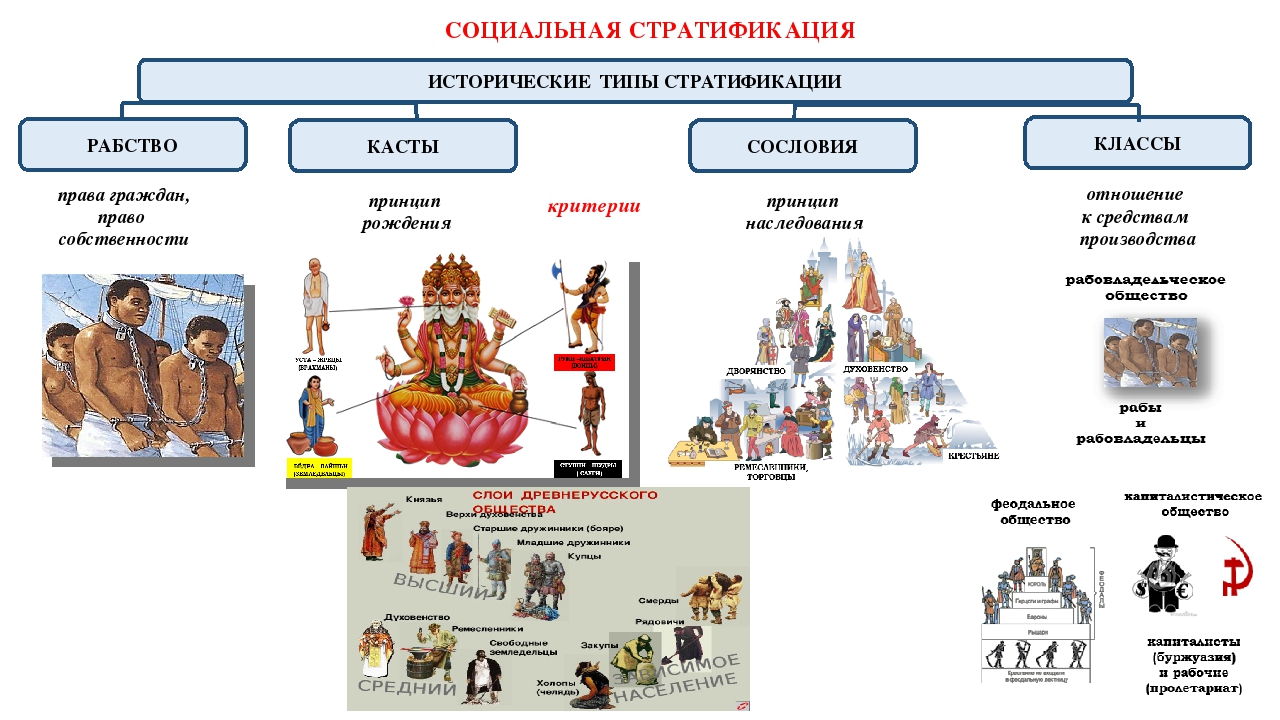

Исторические типы стратификации:

- Рабство. Патриархальное (отношение к владельцу как к отцу) и классическое (раб-орудие труда). Рабство – это физическая и юридическая зависимость от владельца.

- Каста – социальная группа, членством в которой человек обязан своим рождением (существует в Индии). Переход из одной касты в другую при жизни практически невозможен.

- Сословие – социальная группа, члены которой различаются по правам и обязанностям, закрепленным законом и передающимся по наследству. Переход из одного сословия в другое возможен, но при определённых условиях, заслугах перед Отечеством.

- Класс – большая группа людей, различающаяся по их месту в общественном производстве, по отношению к средствам производства, роли в общественной организации труда. Буржуазия – это собственники средств производства, они определяют ход общественного производства. Пролетариат (рабочий класс) – продаёт свою рабочую силу, работая на производстве.

Основные виды стратификации:

- экономическая (деление на имущих и неимущих, экономическое расслоение);

- политическая (управляющие и управляемые);

- профессиональная (группы по роду деятельности, занятиям, профессиям. Одни- престижнее других).

Модели стратификации:

Западная.

- высший высший класс (управляющие корпорациями, светила науки)

- высший класс (управляющие средней фирмой, газетные издатели)

- высший средний класс (преподаватели колледжей, белые воротнички)

- средний средний класс (банковские служащие, учителя начальной школы, голубые воротнички)

- низший средний класс (парикмахеры, продавцы)

- средний низший класс (таксисты, швейцары, синие воротнички)

- низший низший класс (прислуга, серые воротнички)

Восточная.

- высший слой

- апологетический слой (священники)

- обслуживающий

- зависимый

- отверженные

Смешанная

- элита

- средний класс

- рабочий класс

- низший класс

Социальное неравенство – условия , при которых люди не имеют равного доступа к социальным благам, обладают неравными шансами и возможностями удовлетворить потребности.

Плюсы

- стимулирует конкуренцию

- усиливает способность людей к продвижению

Минусы

- ведет к социальным конфликтам

- порождает праздных людей

Не путайте понятия «социальная стратификация» и «социальная дифференциация»

- «Социальная дифференциация» – более широкое понятие, включает любые различия, в том числе и неравенство. Например, одни являются футбольными болельщиками, а другие нет.

- В основе «социальной стратификации» лежит деление на страты.

Поляризация общества – увеличение расстояния между богатыми и бедными.

Маргинал – человек, утративший свой прежний социальный статус, лишенный возможности заниматься привычным делом и неспособный адаптироваться к новой страте, в рамках которой он существует.

Андеркласс – слой общества, образуемый элементами, потерявшими человеческий облик, социальное дно общества (пьяницы, наркоманы).

Люмпены («лохмотья»)- деклассированные слои общества, сердитое нищенство (бродяги, нищие, бомжи).

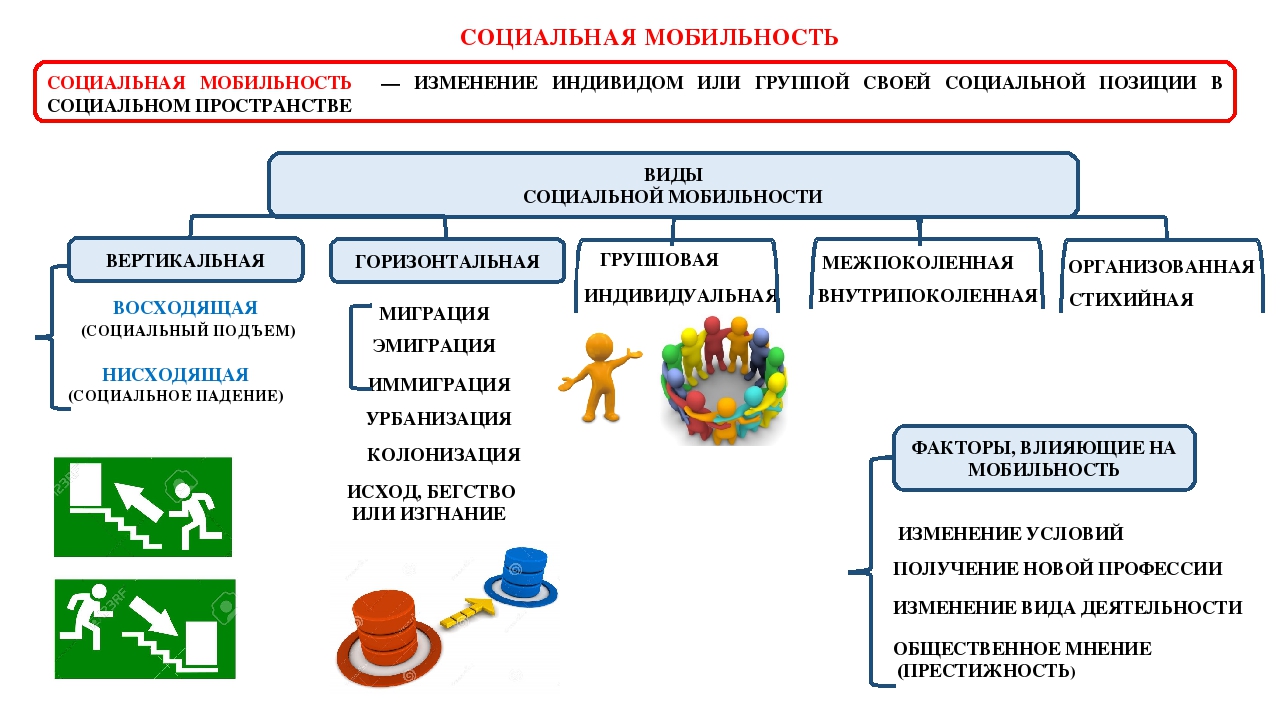

Социальная мобильность.

Социальная мобильность – изменение места, занимаемого человеком или группой людей в социальной структуре.

Особенности видов социальной мобильности

Вертикальная – социальные перемещения, приводящие к понижению или повышению социального статуса.

Восходящая – это социальный подъём, повышение статуса.

Нисходящая – социальное падение, понижение статуса.

Горизонтальная – перемещение социальных общностей и групп, не приводящее к изменению социального статуса.

- Территориальная (географическая) — изменение места жительства, туризм. Если перемещение перерастает в миграцию, то это будет вертикальная мобильность.

- Профессиональная – смена профессии.

- Региональная.

- Семейная.

- Правовая – изменение гражданства

- Политическая и др.

Миграция — это территориальное перемещение населения, сопровождающееся изменением места жительства.

Виды миграции:

- По характеру — трудовая и по политическим мотивам.

- По продолжительности — временная (сезонная) и постоянная.

- По территории — внутренняя и международная.

По статусу — легальная(законная) и нелегальная.

Возведение социальных барьеров и перегородок, ограничение доступа в другую группу либо замыкание группы в самой себе называется социальной клаузулой.

Типы обществ по социальной мобильности:

- закрытое

- открытое

- промежуточного типа (феодальное общество с сословиями).

Каналы социальной мобильности («социальные лифты»):

- школа

- образование в целом

- семья

- профессиональные организации

- армия

- политические партии и организации

- церковь.

Под маргинальностью понимается промежуточное, «пограничное» состояние социального субъекта.

Маргинал (от лат. marginalis — находящийся на краю) при переходе из одной социальной группы в другую сохраняет прежнюю систему ценностей, связей, привычек и не может усвоить новые (мигранты, безработные). Маргиналы как бы утрачивают свою социальную идентичность и потому испытывают большое психологическое напряжение.

Социализация.

Социальная среда – совокупность социальных факторов, влияющих на формирование и поведение личности.

- макросреда (характер общественного разделения труда, социальная структура общества, система образования и др.)

- микросреда (семья, школа и др.)

Социализация – процесс усвоения человеком социального опыта, обучение социальным ролям и образцам поведения, приобретение качеств, позволяющих индивиду жить, трудиться в обществе, становление личности.

Социализация – длительный процесс, включающий в себя ряд этапов, каждый из которых имеет свои особенности.

Этапы социализации:

- Младенчество. 0-1 год. Удовлетворение естественных потребностей, элементарные социальные роли (сын)

- Детство. 1-13 лет. В данный период на 70% формируется личность. Освоение элементарных социальных статусов и ролей. Экономическая несамостоятельность. Главный вид деятельности — игра.

- Подростковый период, юность. 13-19 лет. Половая зрелость, способность к необдуманному риску, подчеркнутое стремление к независимости и самостоятельности, склонность к творчеству и непризнание авторитетов. Поиск нравственных ориентиров. Максимализм. Несовпадение высокого уровня притязаний и низкого социального статуса, заданного возрастом. Высокий уровень мобильности. Активный поиск места в жизни. Свобода от стереотипов и предрассудков. Склонность к творчеству. Объединение в неформальные группы. Конфликты с родителями. Зависимость от мнения сверстников. Экономическая несамостоятельность. Недостаток жизненного опыта, который приводит к качественным ошибкам. Низкий уровень толерантности. Освоение новых социальных ролей, связанных с изменением статуса (студент, семьянин).Эпатаж — шокирующее поведение, противоречащее принятым в обществе нормам.

- Молодость.19-30. Самостоятельность, профессиональный рост, создание семьи, повышение статуса.

- Зрелость.30-55. Преодолевается ролевой конфликт. Расцвет человеческой личности. Собирательный этап, который может включать в себя несколько циклов (овладение профессией, создание семьи и т.д.). Усвоение социальных ролей в реальной ситуации. Уравнивание прав и обязанностей. Активный производитель материальных благ. Большая ответственность.

Критерии отношения к зрелому возрасту:

- самостоятельное обеспечение себя средствами существования

- распоряжение деньгами независимо от других

- самостоятельность в выборе образа жизни

- проживание независимо от родителей

- способность отвечать перед законом

- брак

- голосование

Старость. 55-смерть. Потребитель социальных благ. Беззащитен как ребенок. Избыток свободного времени. Старение организма. Пассивный образ жизни. Чувство социальной униженности. Отсутствие жизненного плана.

Уровни социализации

Первичная социализация охватывает период от рождения до формирования зрелой личности.

Вторичная социализация – процесс развития социально зрелой личности, связанный главным образом с овладением профессии.

Агенты социализации – люди и учреждения, ответственные за обучение культурным нормам и усвоение социальных ролей.

Виды агентов:

- Агенты первичной социализации – непосредственное окружение, тесные личные отношениями родители, родственники, друзья, учителя, тренеры).

- Агенты вторичной социализации – формальное окружение (администрация школы, вуза, предприятия, армия, полиция, церковь, лидеры партии, государство, работники СМИ).

Социальный статус.

Статус (лат) — состояние, положение.

Социальный статус – социальное положение человека в обществе, которое он занимает в соответствии с возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением и др.

Виды социальных статусов.

1.По положению индивида в группе:

- социальный статус— положение человека в обществе, которое он занимает как представитель большой социальной группы во взаимоотношениях с другими группами;

- личный статус — положение индивида в малой группе, зависящее от того, как его оценивают ее члены в соответствии с его личными качествами.

- По временным рамкам, влиянию на жизнь индивида в целом:

- основной статус определяет главное в жизни человека

- неосновной статус влияет на детали поведения человека.

3.Приобретаемые или нет по воле человека:

- предписанный – статус , в котором человек рожден или который назначается ему по прошествии времени, социальная позиция, которая заранее предписана индивиду обществом независимо от заслуг личности; ( возраст, пол, раса, национальность, королевская семья, родственники в законе).

- достигаемый– статус, который человек получил благодаря своим усилиям, желанию или везению, приобретается в результате свободного выбора, личных усилий и находится под контролем человека (профессия, муж, миллионер, чемпион мира).

- смешанный обладает чертами предписанного и достигаемого статусов (инвалид)

Иерархия статусов:

- межгрупповая — между статусными группами;

- внутригрупповая —между статусами индивидов в рамках одной группы.

Место в иерархии статусов называется статусным рангом.

Статусный ранг:

- высокий

- средний

- низкий

Компоненты социального статуса:

- статусные права и обязанности – это то, что должен и может делать носитель того или иного статуса;

- статусный диапазон– установленные рамки, в пределах которых осуществляются права и обязанности. Сокращение межстатусной дистанции называется фамильярностью;

- статусные символы – внешние знаки отличия носителей того или иного статуса (военная форма, манеры поведения, стиль одежды и др.);

- статусный образ или имидж – совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен выглядеть и вести себя индивид в соответствии со своим статусом.

- статусная идентификация — определение степени соответствия своему статусу.

Статусный набор — совокупность всех статусов, занимаемых данным индивидом.

Престиж — оценка обществом значимости тех или иных позиций, занимаемых индивидами или различными группами в обществе. Авторитет — степень признания обществом личных и деловых качеств индивидов .Он отражает степень влияния отдельной личности в группе или обществе.

Социальная роль.

Социальная роль — модель поведения, ориентированная на определенный статус, это система ожидаемого поведения, которое определяется нормативными обязанностями и соответствующими этим обязанностям правами.

Виды социальных ролей:

- психосоматические – поведение зависит от биологических потребностей, культуры человека;

- психодраматические – зависит от требований социального окружения;

- социальные – поведение личности зависит ведет от ожиданий представителей определенной социальной категории.

Социальные роли – обусловлены социальным статусом, профессией или занимаемой должностью.

Особенности социальных ролей:

- стандартизированы,

- строятся на основе прав и обязанностей (учитель- ученик, работник-директор).

Ролевой набор – совокупность ролей, выполняемых человеком.

- основные роли – семейно-бытовые , профессиональные, общественно-политические.

- ситуационные – роль пассажира , покупателя….

Межличностные роли – характеризуются и определяются межличностными отношениями, регулируются на эмоциональном уровне (лидер, обиженный, любимый, пренебрегаемый, любимец семьи и т.д.

Нормативная структура исполнения социальной роли:

- описания поведения (характерного для данной роли);

- предписания (требования к этому поведению);

- оценки исполнения предписанной роли;

- санкций за нарушение предписанных требований.

Ролевой конфликт – столкновение ролевых требований, предъявляемых человеку, вызванное множеством одновременно выполняемых ролей. Он возникает в результате того, что человек не выполняет обязанности, необходимое для той или иной роли.

Виды ролевых конфликтов:

- Внутриролевые (родители должны быть ласковыми и строгими одновременно)

- Межролевые (жена – хороший работник и домохозяйка)

- Личностно-ролевые (требования социальной роли противоречат интересам личности, например, человек на данной работе не может проявить себя)

«Теория зеркального Я» Ч. Кули

Человек имеет столько социальных Я, сколько существует лиц и групп, мнение которых для него важно, огни словно зеркало, в котором человек видит отношение к себе окружающих.

Социальные роли могут быть институционализированными и конвенциональными. Институционализированные: институт брака, семьи (социальные роли матери, дочери, жены) Конвенциональные: принимаются по соглашению (человек может отказаться принять их)

Виды социальных ролей по положению и значимости в обществе:

Позитивные роли:

- член семьи

- член коллектива

- специалист и др.

Негативные роли:

- бродяга

- попрошайка

- наркоман

- алкоголик и др.

Человек живёт в обществе, это социальное существо. В течение исторического развития общество выработало нормы поведения, которые регулируют поведение человека.

Норма – правило , стандарт, образец поведения, определяющее, как человек должен вести себя в данной ситуации. Именно нормы регулируют социальные взаимодействия, отношения между членами группы, определяют обязанности и права индивидов. Нормы служат образцами, эталонами поведения индивидов в обществе.

Таким образом, социальная норма – это исторически сложившаяся в конкретном обществе мера допустимого поведения отдельного человека, социальной группы или организации.

Виды норм:

- формальные (писаные), например, законы, уставы, приказы.

- неформальные (неписаные, например, приветствие, правила этикета, поздравление с днем рождения и т. п.

По масштабу:

- в малых группах

- в больших группах

По форме проявления:

- стандарты поведения (мужчины – сильные)

- ожидание поведения (мужчина должен защищать женщину)

По строгости исполнения:

- обычай – традиционно установившийся порядок поведения(гостеприимство)

- манеры – внешняя форма поведения, основанная на привычках.

Нормы могут быть повседневные (не чавкать) и светские (говорить даме комплименты) .

Этикет – принятая в особых кругах система правил поведения (в дипломатических кругах)

Традиции – всё, что унаследовано от предшественников (встреча одноклассников)

Привычки – установившиеся схемы поведения в определенной ситуации. Могут быть групповые (спать лёжа) и индивидуальные (пить кофе утром), вредные (пьянство, курение) и невредные.

Нравы – формы поведения, которые бытуют в данном обществе и могут быть подвергнуты нравственной оценке (не бить женщин)

Законы

Табу – абсолютный запрет, накладываемый на какое-либо действие, предмет кровосмешение, канибализм)

Там , где есть нормы, правила, всегда найдутся люди, которые нарушают их. Поэтому общество выработало целую систему социального контроля.

Социальный контроль – механизм поддержания общественного порядка.

Социальные санкции – средства поощрения или наказания, стимулирующие людей соблюдать социальные нормы. Это способы поощрения нормативно правильного поведения и наказания за нормативно неправильное, система, как наказаний, так и вознаграждений за плохо или хорошо усвоенные социальные нормы, а также за их нарушение или выполнение.

Виды социальных санкций.

По степени интенсивности:

- жесткие

- мягкие

По типам:

- формально позитивные

- формально негативные

- неформально позитивные

- неформально негативные

По способу вынесения:

- внутренний или самоконтроль. Инфантилизм — импульсивное поведение, неумение властвовать над своими эмоциями и желаниями.

- внешний

- неформальный. Общественное мнение- совокупность представлений, оценок, суждений здравого смысла, разделяемых большинством населения или его частью, применяется на неофициальном уровне, нередко в малых группах людей.

- формальный- применяется социальными институтами, организациями и учреждениями или должностными лицами, их представляющими, на официальном уровне.

Методы формального контроля:

- изоляция

- обособление – ограничение контактов

- реабилитация (анонимные алкоголики)

Девиант – любой человек, отклоняющийся от нормы.

Девиантное поведение – отклоняющееся поведение.

Типы девиантного поведения (Мертон):

- инновация – принятие целей, но непринятие средств достижения

- ритуализм – непринятие целей, но принятие средств (бюрократ)

- репритизм – отрицание целей и средств (наркоманы, алкоголики)

- мятеж – полное отрицание целей и средств и замена их на новые ( революционер)

Причины девиантного поведения:

- недостаточное знание социальных норм,

- неумение воспринимать социальные нормы в силу пробелов в воспитании

- заболевания (алкоголизм, наркомания) и др.

Аномия – состояние индивида, характеризующееся распадом системы ценностей, вызванное противоречиями между провозглашаемыми ценностями и невозможностью их достичь законными средствами.

Делинквентное поведение – совокупность противоправных поступков или преступлений.

Районы города, где чаще других происходят преступления, называются криминогенными, а категории населения, склонные совершать девиантные или делинквентные поступки – группы риска.

Виды социальных норм:

- правовые нормы (правила поведения человека, которые закреплены в соответствующих нормативных актах);

- религиозные нормы (нормы поведения, которые закреплены в религиозных священных писаниях);

- нормы морали (правила поведения, которые диктуются обществом человеку).

СЕМЬЯ.

Семья – это сложное социальное образование, основанное на системе взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, это малая группа, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью.

Функции семьи:

- репродуктивная – биологическое воспроизводство и сохранение потомства, продолжение рода

- воспитательная — духовное воспроизводство населения. Семья формирует личность ребенка, оказывает систематическое воспитательное воздействие на каждого члена в течение всей жизни;

- социально-статусная – передача социального статуса, положения в обществе

- хозяйственно-бытовая – поддержание физического состояния семьи, уход за престарелыми;

- экономическая – поддержание одними членами семьи других: несовершеннолетних, престарелых, нетрудоспособных

- эмоциональная – любовь , поддержка

- сексуальная

- социализирующая – в семье происходит формирование человека как личности

- функция социального контроля — ответственность членов семьи за поведение ее членов в обществе, их деятельность; ориентирующую основу составляют ценности и элементы культуры, признанные во всем обществе или в социальных группах.

- рекреационная ( проведение досуга) – поддержание семьи как целостной системы; содержание и формы проведения досуга зависят от уровня культуры, национальных традиций, индивидуальных склонностей и интересов, возраста членов семьи, ее доходов

Типы семей по количеству членов:

- нуклеарные(родители и дети),

- расширенные (супружеская пара, дети, родители кого-либо из супругов, другие родственники и пр.),

- неполная семья – состоит из детей и только одного родителя или из брачной пары без детей,

- полная – есть оба из родителей.

Типы семей в зависимости от критерия семейной власти:

- матриархат— власть в семье принадлежит женщине;

- патриархат – во главе стоит мужчина;

- эгалитарная, или демократическая – семья , в которой соблюдается статусное равенство супругов (является наиболее распространенной в настоящее время)

По характеру взаимоотношений между членами:

- традиционная (патриархальная) – главенствующее положение у мужа. Жена занимается домашним хозяйство и воспитанием детей

- партнёрская (демократическая) – совместное выполнение домашних обязанностей, нет лидерства по половому признаку.

По количеству детей:

- инфертильные, бездетные семьи;

- однодетные семьи;

- малодетные семьи – количество детей недостаточно для обеспечения естественного прироста, не более 2 детей;

- среднедетные семьи – достаточное количество для прироста и возникновения динамики, 3-4 ребенка;

- многодетные семьи – намного больше, чем требуется для обеспечения естественного прироста, 5 и более детей.

В зависимости от места проживания.

- патрилокальная – семья, живущая на одной территории с родителями мужа;

- матрилокальная – семья, живущая на одной территории с родителями жены;

- пеолокальная – семья, проживающая отдельно от родителей.

Виды приемных семей

- Усыновление– прием ребенка в семью на правах родного по крови. В этом случае ребенок делается полноценным членом семьи со всеми правами и обязанностями.

- Опека– прием ребенка в семью с целью воспитания и образования, а также для защиты его интересов. Ребенок сохраняет свою фамилию, его кровные родители не получают освобождение от обязанностей по его содержанию. Опекунство устанавливается для детей до 14 лет, а с 14 до 18 лет оформляется попечительство.

- Патронат– воспитание ребенка в профессионально замещающей семье на основе трехстороннего договора между органами опеки, патронатной семьей и учреждением для детей-сирот.

Приемная семья – воспитание ребенка на дому у опекуна на основании договора, который определяет срок передачи ребенка в семью.

Брак –союз мужчины и женщины, закреплённый в органах ЗАГСа в соответствии с установленными законами с целью создания семьи, порождающий между супругами взаимные личные и имущественные права и обязанности.

Особенности видов брака

- Моногамия— один супруг и супруга; полигамия— один супруг и несколько жён или наоборот.

- Фактический (гражданский) – оформленный в органах ЗАГСа и основанный на любви согласии без оформления документов.

Родство – совокупность людей, связанных общими предками, усыновлением или браком.

Родственники

-кровные

-родственники в законе

Степени родства:

ближайшие

двоюродные

троюродные

Вместе они составляют фамильное древо

Семейные роли:

- супружеские

- родительские

- детские

- межпоколенные

- внутрипоколенные (старший брат)

Гендерные роли – предписания и ожидания правильного мужского и женского поведения.

Стили семейных отношений:

- попустительский

- авторитарный

- демократический

Семейные ценности:

— материальное благополучие

— взаимоотношения с другими людьми

— самореализация

Тенденции в развитии современной семьи:

+

- смена стилей семейных отношений, равномерное распределение прав и обязанностей в семье

- семья-ячейка общества

- помощь государства

–

- сокращение законных браков

- падение рождаемости

- увеличение числа ранних браков и их распад

- увеличение числа разводов

- рост девиантного поведения в семье, увеличение числа социальных сирот

- рост неполных семей

- увеличение роли женщины в решении проблем семьи .

Демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов для регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные направления демографической политики:

- финансовое стимулирование рождаемости (материнский капитал)

- программа строительства жилья для молодёжи (ипотечное кредитование, субсидии)

- расширение сети заведений, осуществляющих воспитание и образование молодёжи

- пропаганда здорового образа жизни

- социально- ориентированная реклама в СМИ, направленная на закреплении в массовом сознании семейных ценностей

- изучение проблем семьи на государственном уровне.

Поколение – люди, родившиеся в один определённый период времени.

Причины увеличения различий между поколениями: 1) обновление социальной среды обитания человека; 2) возрастание социальной мобильности всех видов; 3) общественная жизнь становится более сложной и многообразной.

Преемственность поколений – необходимое условие развития общества, то есть передача традиций, нравственных ценностей, ориентиров, культурного достояния от поколения к поколению

Жизнь человек протекает в обществе, в котором складываются различные отношения. Эти отношения – результат социального взаимодействия.

Социальное взаимодействие (social interaction) – это устойчивое выполнение определённых действий, которые направлены на партнёра для ответной реакции с его стороны, процесс, благодаря которому люди действуют и испытывают воздействие друг на друга.

Социальная связь – совокупность зависимостей между людьми, реализованных через социальные действия, отношения, которые объединяют людей в социальные общности.

Виды социальных связей:

- социальные контакты – простые , элементарные связи ( покупка газеты)

- социальные действия – действия, которые ориентированы на других и являются рациональными (удовлетворение желания)

Социальные взаимодействия – систематические , взаимообусловленные действия субъектов, направленные друг на друга, процесс обмена социальными действиями между двумя и более людьми.

Признаки социального взаимодействия:

- предметность,т. е. всегда имеет цель или причину, которые являются внешними по отношению к взаимодействующим группам или людям;

- внешнее выражение,а потому доступно для наблюдения;

- обмен символами, знаками, которыерасшифровываются противоположной стороной;

- ситуативность,т. е. обычно привязано к какой-то конкретной ситуации, к условиям протекания (например, встреча друзей или сдача экзамена);

- оно выражаетсубъективные намерения участников.

- обратная связь, то есть наличие реакции. Однако эта реакция может и не последовать, но она всегда ожидается, допускается как вероятная, возможная.

Взаимодействие может рассматриваться как на микроуровне, так и на макроуровне.

Взаимодействие на микроуровне — это взаимодействие в повседневной жизни, например, в рамках семьи, небольшого рабочего коллектива, студенческой группы, группы друзей и т. д.

Взаимодействие на макроуровне разворачивается в рамках социальных структур, институтов и даже общества в целом.

КОНФЛИКТ.

Конфликт – спор , столкновение конкурирующих сторон по каким –либо вопросам, отсутствие согласия.

Структура конфликта

- Субъект конфликта— его участники.

- Предмет конфликта– из- за чего произошёл конфликт.

- Условия протекания.

- Стратегия и тактика сторон.

- Масштаб конфликта— число участвующих в нем людей и серьезность последствий.

- Последствия, результаты.

Виды конфликтов:

по участникам

- Внутриличностный – неудовлетворённость личностью самим собой, своими результатами

- межличностный – между отдельными людьми

- межгрупповой или социальный – между руководителем и подчинёнными, между самыми различными группами людей

по предмету спора

- экономический

- политический

- профессиональный

- этнический

- культурный

по способам протекания

- конфронтация – пассивное противостояние групп с разными интересами

- соперничество – борьба за признание личных достижений и способностей

- конкуренция

по результатам

- конструктивный – приводят к позитивным последствиям

- деконструктивный – препятствует дальнейшему эффективному, позитивному развитию

по содержанию

- реалистический (предметный) – имеет конкретный предмет конфликта, неудовлетворённость чем-либо

- нереалистический (беспредметные ) – имеет целью выражение эмоций, обид, враждебности.

Политический конфликт – столкновение противоположных общественных сил, имеющих различные интересы.

Причины политического конфликта:

- борьба за власть

- различное материальное положение, уровень доходов

- следствие непродуманной политики в стране

- расовая, национальная, религиозная дискриминация

Типы политических конфликтов

по субъектам

- межгосударственный

- межнациональный (этнический)

- межклассовый

- расовый

- между социальными группами и общественными организациями

по масштабности

- международный

- региональный

- локальный

Позитивные функции политического конфликта

- разрядка напряжённости между антагонистами

- коммуникативно-информационная и связующая (стороны могут лучше узнать друг друга)

- стимулирующая (конфликт становится движущей силой социальных изменений)

- переоценка и изменение прежних норм и ценностей

- достижение социального равновесия

Негативные функции конфликта

- угроза раскола общества

- негативные изменения во властных структурах

- неблагоприятные демографические последствия и др.

Пути разрешения политического конфликта

- дипломатическое урегулирование конфликта путём переговоров

- смена политических лидеров и режимов

- достижение временного компромисса

- война, революция

Межнациональный конфликт – особая форма политического конфликта, причинами которого могут быть политические, экономические, социальные, религиозные, национально-культурные и другие проблемы.

Типы межнациональных конфликтов

по сферам

- социально-экономические

- культурно-языковые

по целям

- реалистические

- нереалистические

по объёму использования военной силы

- мирные

- с минимальным использованием военной силы

- военные

по вертикали

- между центром и республикой (штатом, кантоном и т.д.)

- между региональными и местными властями

по горизонтали

- между группами коренной и некоренной национальности

- микроконфликты на личном уровне

Военный конфликт – особая форма политического конфликта, вооружённое столкновение сторон как средство разрешения противоречий между сторонами (государствами, коалициями государств, социальными группами)

Военные конфликты по интенсивности делятся

- низкой интенсивности (военные акции)

- средней интенсивности (локальные и региональные войны)

- высокой интенсивности (мировые войны)

Методы предотвращения военного конфликта

политико-дипломатические

- встречи глав государств и правительств

- переговоры на различных уровнях

- использование международных организаций

- объявление ультиматума

экономические

- переговоры по торговому сотрудничеству

- свёртывание программ сотрудничества

- введение торгово-экономических санкций

- экономическая блокада

идеологические

- предупреждение нагнетания вражды и неприязни

- прекращение пропаганды экстремизма, шовинизма и национализма

- поведение пропаганды по разрушению «образа врага»

военные

- активизация всех видов разведки и предупреждения

- поведение военных сил в состояние боевой готовности

- совместные действия войск по предупреждению конфликта

Стратегии в конфликте:

- соперничество (конкуренция) – чтобы я победил, ты должен проиграть

- сотрудничество – чтобы я выиграл, ты тоже должен выиграть

- компромисс – чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый должен что-то проиграть

- избегание – никто не выиграет, поэтому я ухожу

- приспособление – чтобы ты победил, я должен проиграть

Разрешение конфликта – переход конфликта из фазы неразрешимого противоречия в фазу взаимовыгодного сотрудничества.

Пути разрешения конфликта:

- применение силы

- компромисс

- посредничество

- арбитраж

Социальный конфликт – высшая стадия развития противоречий в системе отношений людей, социальных групп, общества в целом.

Причины социальных конфликтов:

- социальная неоднородность общества

- различие в уровнях доходов, власти, престиже, образовании

- религиозные различия

- социально-психологические черты человека

Стадии социального конфликта:

- предконфликтная – конфликтная ситуация, стороны осознают растущее напряжение,

- непосредственно конфликт,

- разрешение конфликта.

Последствия конфликта

Негативные последствия социального конфликта:

- создание стрессовых ситуаций

- дезорганизация социальной жизни

- разрушение социальной системы

Позитивные последствия социального конфликта:

- информирование о наличии социальной напряжённости

- стимулирование социальных изменений

- снятие социальной напряжённости.

Пути выхода из соц. конфликта:

- невмешательство – надежда на то, что всё образуется само собой.

- Реставрация – возвращение общества к доконфликтному состоянию с учётом новой ситуации

- Обновление – активный выход из конфликта путём отбрасывания старого, развития нового

- Насильственное подавление

- Арбитраж (ООН)

Нации и межнациональные отношения

Род – группа кровных родственников, ведущих свое происхождение по одной линии.

Племя – объединение нескольких родов.

Народность – исторически сложившаяся общность людей, объединяемая общей территорией, языком, культурой, следует за племенем и предшествует нации.

Нации появляются в период развития капиталистических отношений.

Нация – исторически сложившаяся общность, характеризующаяся развитыми экономическими связями, общностью территории, языка, культуры, психологического склада, самосознания.

Признаки нации:

- единство территории,

- единство языка,

- общность исторической судьбы,

- общая культура,

- общее самосознание – знание истории своего народа, бережное отношение к нац. традициям, чувство национального достоинства,

- устойчивая государственность,

- единство экономических связей,

- развитая социальная структура.

Национальность – принадлежность к определенной нации

Национальное меньшинство – значительная совокупность людей определенной национальности, проживающих на территории определенного государства, являющихся его гражданами, но не принадлежащих к коренной национальности.

Диаспора – пребывание значительной части населения вне пределов страны.

Этнос – совокупность людей, обладающих общностью культуры, осознающих эту общность как выражение общности исторических судеб. Является обобщающим понятием для племени, народности, нации.

Межнациональные отношения:

- отношения между различными государствами,

- отношения между различными национальностями в пределах одной страны.

Формы межнациональных отношений:

- мирное сотрудничество

- этническое смешивание (межнациональные браки)

- этническое поглощение-ассимиляция— полное растворение одного народа в другом (ВПН, освоение Северной Америки),

- этнический конфликт.

Основные направления в развитии межнациональных отношений:

- интеграция – стремление к взаимодействию, расширению связей, восприятию всего лучшего (ЕС)

- дифференциация – стремление нации к саморазвитию, суверенитету, противостояние различных этносов ( протекционизм, экстремизм, сепаратизм и др.). Сепаратизм – стремление нации к отделению, обособлению.

Межнациональный конфликт – крайняя форма противоречия между соперничающими национальными формированиями, созданными для защиты национальных интересов.

Причины межнациональных конфликтов:

- социально-экономические – неравенство в уровне жизни, допуске к благам

- культурно-языковые – недостаточно использование языка и культуры в общественной жизни

- этнодемографические – различие в уровне естественного прироста населения

- экологические

- экстерриториальные – несовпадение границ с границами расселения народов

- исторические – прошлые взаимоотношения народов

- конфессиональные

Типы межнациональных конфликтов:

- государственно-правовой — неудовлетворенность правовым положением нации (Чечня-Россия),

- этнотерриториальный (Нагорный Карабах,)

- этнодемографический – ограничения для пришлых по сравнению с коренной национальностью (Конфедерация народов Кавказа и российские власти),

- социальнопсихологический — нарушение прав человека (права русских в Прибалтике).

Дискриминация – принижение, умаление, ущемление прав

Национализм – идеология и политика, основанная на идее национального превосходства и национальной исключительности.

Шовинизм – крайняя степень национализма.

Геноцид – преднамеренное и систематическое уничтожение населения по расовым национальным или религиозным признакам.

Сегрегация – вид расовой дискриминации.

Способы решения межнациональных конфликтов:

- гуманистический подход к решению нац. проблем:

— добровольный поиск согласия и отказ от насилия,

— признание приоритета прав человека над правами государства, общества, народов,

-уважение суверенитета народов;

- переговоры между конфликтующими сторонами;

- информационный путь- обмен сведениями между сторонами о возможных мерах по преодолению конфликтных ситуаций;

- применение правового механизма.

МОЛОДЁЖЬ.

Молодежь — это поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е. становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и полноправный член общества.

Молодостью принято называть период в жизни человека от 14 до 30 лет — между детством и взрослым состоянием

С точки зрения ведущих видов деятельности, то этот период совпадает с завершением образования (учебной деятельности) и вступлением в трудовую жизнь

С точки зрения психологии молодость — это период обретения своего Я, утверждения человека как индивидуальной, неповторимой личности; процесс поиска своего особого пути достижения успеха и счастья.

С позиции права молодость — время наступления гражданского совершеннолетия (в России — 18 лет). Совершеннолетний человек получает полную правоспособность, т.е. возможность пользоваться всеми правами гражданина (избирательными правами, правом вступления в законный брак и т.д.) Одновременно молодой человек принимает на себя определенные обязанности, среди которых — соблюдение законов, уплата налогов, забота о нетрудоспособных членах семьи, зашита Отечества.

С общефилософской точки зрения молодость может рассматриваться как время возможностей, время устремленности в будущее. С этой позиции молодость — период неустойчивости, изменений, критичности, постоянного поиска новизны. Интересы молодых лежат в иной плоскости, чем интересы старших поколений: молодежь, как правило, не желает подчиняться традициям и обычаям — она хочет преобразовать мир, утвердить свои инновационные ценности.

Таким образом, молодежь — это специфическая социально-демографическая группа, характер которой определен совокупностью возрастных характеристик, особенностей социального положения и особым психологическим складом.

Проблемы молодёжи

- Экономические .

Молодежь недостаточно обеспечена материально, не имеет собственного жилья, вынуждена полагаться на финансовую помощь родителей. Заработная плата молодежи гораздо ниже средней заработной платы, чрезвычайно мала и студенческая стипендия.

- Духовные .

В обществе усиливается процесс потери нравственных ориентиров, размывания традиционных норм и ценностей. Молодежь как переходная и нестабильная социальная группа наиболее уязвима перед негативными тенденциями современности. Так, постепенно снижаются ценности труда, свободы, демократии, межнациональной терпимости, а на смену им приходят потребительское отношение к миру, нетерпимость к чужому, стадность. При этом происходит лавинообразная криминализация молодежи, растет численность молодых людей с социальными отклонениями, такими, как алкоголизм, наркомания, проституция.

- Важнейшей проблемой остается проблема «отцов и детей», связанная с конфликтом ценностей молодежи и старшего поколения.

В более общем смысле поколение — это объективно складывающаяся социально-демографическая и культурно-историческая общность людей, объединенных возрастом и общими историческими условиями жизни. Для обозначения людей, у которых в одном году произошло какое-то демографическое событие (рождение, вступление в брак, развод), употребляют понятие когорта. Напри мер, люди, рожденные в один год, составляют возрастную когорту.

Соблюдение норм и традиций старшего поколения обеспечивает поддержание устойчивости общества. Но традиционные нормы могут устаревать — тогда они будут играть дестабилизирующую роль. То же касается инноваций: некоторые из них могут быть полезны для общества, а некоторые — губительны для него. Поэтому важно различать, какие ценности следует поддерживать, а от каких нужно отказаться.

Молодежь, с одной стороны, — это незащищенная группа, являющаяся, скорее, дестабилизирующей силой в обществе, а с другой — это поколение, от которого зависит будущее страны. Такой особый статус молодежи рождает потребность в адекватной молодежной политике, способной решить или смягчить имеющиеся проблемы, а также направить в созидательное русло творческий потенциал молодежи.

Особенности социального положения молодежи

- переходность положения

- высокий уровень мобильности

- освоение новых социальных ролей (работник, студент, гражданин, семьянин), связанных с изменением статуса.

- активный поиск своего места в жизни

- благоприятные перспективы в профессиональном и карьерном плане.

Молодежь — это наиболее активная, мобильная и динамичная часть населения, свободная от стереотипов и предрассудков предыдущих лет и обладающая следующими социально-психологическими качествами: неустойчивость психики; внутренняя противоречивость; низкий уровень толерантности (от лат. tolerantia — терпение); стремление выделиться, отличаться от остальных; существование специфической молодежной субкультуры.

Типичным для молодежи является объединение в неформальные группы, которые характеризуются следующими признаками:

- возникновение на базе стихийного общения в конкретных условиях социальной ситуации;

- самоорганизация и независимость от официальных структур;

- обязательные для участников и отличающиеся от типичных, принятых в обществе, модели поведения, которые направлены на реализацию неудовлетворяемых в обычных формах жизненных потребностей (они нацелены на самоутверждение, придание социального статуса, обретение защищенности и престижной самооценки);

- относительная устойчивость, определенная иерархия среди участников групп;

- выражение иных ценностных ориентации или даже мировоззрения, стереотипов поведения, нехарактерных для общества в целом;

- атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности.

Молодежная политика — это система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Цель молодёжной политики:

всестороннее развитие потенциала молодежи, что в свою очередь должно способствовать достижению долгосрочных целей — социальному, экономическому, культурному развитию страны, обеспечению ее международной конкурентоспособности и укреплению национальной безопасности.

Система молодежной политики слагается из трех составляющих:

- правовых условий реализации молодежной политики (т.е. соответствующей законодательной базы);

- форм регулирования молодежной политики;

- информационного и материально-финансового обеспечения молодежной политики.

Основными направлениями молодежной политики являются:

- вовлечение молодежи в общественную жизнь, ее информирование о потенциальных возможностях развития;

- развитие созидательной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи;

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в полноценную жизнь.

Эти направления реализуются в ряде конкретных программ: правового консультирования, популяризации общечеловеческих ценностей, пропаганды здорового образа жизни, организации международного взаимодействия молодежи, поддержки добровольческих инициатив, помощи в трудоустройстве, укрепления молодой семьи, повышения гражданской активности, оказания помощи молодым людям в трудной ситуации и т.д

При желании каждый молодой человек способен найти в средствах массовой информации всю необходимую информацию о текущих проектах и выбрать те из них, которые способны помочь в решении его конкретных проблем

Цели государственной молодёжной политики в РФ:

- обеспечение преемственности поколений,

- сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у молодёжи бережного отношения к историческому и культурному наследию страны,

- воспитание патриотов страны, граждан правого государства, уважающих права и обязанности личности, толерантных, уважительно относящихся к традициям и культуре других народов, умеющих находить компромиссы в решении вопросов,

- формирование куль туры межличностных отношений, неприятия силовых методов решения конфликтов внутри страны,

- формирование положительной мотивации трудовой деятельности, высокой деловой активности, стремления повышать профессиональный уровень,

- разностороннее развитие молодых людей, их творческих способностей, навыков самореализации личности, умения отстаивать свои права, желания участвовать в деятельности общественных организаций,

- освоение молодыми людьми разнообразных социальных ролей, формирование ответственности за своё благосостояние и состояние общества, развитие культуры их социального поведения,

- расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха,

- недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста,

- реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи.

Направления молодёжной политики в РФ:

- обеспечение соблюдений прав молодёжи,

- обеспечение гарантий молодёжи в сфере труда и занятости,

- содействие предпринимательской деятельности молодёжи,

- государственная поддержка молодой семьи,

- гарантированное предоставление социальных услуг,

- поддержка талантливой молодёжи,

- формирование условий, направленных на физическое и духовное развитие молодёжи,

- поддержка деятельности молодёжных и детских объединений,

- содействие международным молодёжным обменам.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная политика – совокупность мер государственного воздействия, направленных на регулирование социальных процессов и отношений между людьми.

В широком смысле – это деятельность государства по развитию социальной сферы.

В узком смысле – это деятельность государства, направленная на обеспечение благоприятных условий жизни людей, их быта и труда.

Основные документы

- Конвенция МОТ (Международной Организации Труда) 1962 г. № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» (Женева). В ней отмечается, что всякая политика должна быть направлена на достижение благосостояния населения, а также на поощрение его стремлениях социальному прогрессу. Повышение жизненного уровня людей должно стать приоритетным направлением экономики.

- Конституция Российской Федерации опирается на основные положения Конвенции МОТ № 117. В статье 7 Конституции РФ сказано: «Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Задачи социальной политики

- достижение благосостояния человека и общества

- обеспечение равных и справедливых возможностей для развития личности.

Функции социальной политики.

- Стабилизирующая – обеспечение социальной устойчивости и социальной безопасности общества

- Стимулирующая экономическую и социальную активность

- Гарантирующая – обеспечение арантий социальной поддержки со стороны государства, создание основ для обеспечения нижнего порога материальной основы жизнедеятельности

- Защитная – обеспечение социальной защищённости всех членов общества в условиях кризиса и состояния социального риска

- Компенсаторная – ликвидация внешних сдерживающих условий, мешающих людям быть активным участников общественных отношений

Принципы социальной политики:

- принцип социального равенства членов данного общества,

- принцип социальной солидарности -общая, объединённая поддержка, опирающаяся на общность основных жизненных интересов и целей населения данной страны,

- принцип социальной справедливости — социально–экономическую симметричность и эквивалентность в жизни общества и его социальных групп.

Структура социальной политики.

— Политика обеспечения занятости. – Политика регулирования доходов населения. – Политика социальных гарантий. – Политика социальной защиты. – Политика защиты здоровья и экологической безопасности

Критерии оценки уровня жизни — данные о денежных доходах населения и об их динамике; — данные о реальных доходах и о расходах на потребление; — данные о дифференциации реальных доходов по социальным группам населения; — данные о распространённости и глубине бедности.

Субъекты социальной политики – это участники процесса разработки ее основ, концепций, направлений и те, кто непосредственно занимается ее реализацией:

- государство

- политические партии

- общественно-политические объединения и движения,

- отдельные общественные организациями

- различные благотворительные фонды

- частные лица (спонсоры, доноры, меценаты).

Объект социальной политики – всё население страны, но с акцентом на социальную защиту малообеспеченных людей, инвалидов и др.

Способы проведения социальной политики.

- Государственное и муниципальное регулирование.

- Социальное партнёрство- интеграция интересов различных социальных групп.

- Лоббирование – представление в органах власти интересов определённых социальных групп.

Средства социальной политики:

- государственные нормативно-правовые документы (законы, постановления, распоряжения и др.) и административные решения по регулированию социальной сферы;

- социальные программы и мероприятия;

- учреждения и предприятия социальной сферы;

- государственные социальные нормативы (ГМСС);

- экономические нормативы, регулирующие социальную сферу (налоговые рычаги и стимулы, тарифы и др.);

- финансово-кредитные средства развития социальной сферы. Появились новые источники финансирования: Стабилизационный фонд, государственные внебюджетные фонды, благотворительность и спонсорство.

Другие формы социальной политики:

- экономическая (кредитование населения, налогообложение физических лиц и др.);

- экологическая (восстановление природной среды, мероприятия по ликвидации последствий воздействия техногенных факторов на здоровье населения),

- внешняя, международная политика (займы МВФ, погашение государственных долгов);

- идеологическая политика (формирование положительного образа предпринимателя в СМИ) и др.

Модель социальной политики – это комплекс средств, используемых государством для решения социальных вопросов.

Выделяют следующие модели социальной политики:

- Патерналистская социалистическая. Всесторонняя ответственность государства за социально-экономическое положение граждан; государственная монополия производства всех благ, включая социальные; централизованное распределение социальных благ.

Достоинства модели: чувство социальной защищенности, социальной стабильности.

Недостатки: это система не в состоянии обеспечить уровень благосостояния всех граждан; уравнительный принцип распределения социальных благ; высокая степень зависимости человека от государства.

- Шведская модель (шведский социализм).Высокий уровень регулирования социальной сферы, но при этом – это рыночная система (Швеция, Норвегия, Финляндия).

Достоинства модели: обеспечивает высокий уровень социальной защиты граждан; высокие показатели уровня жизни.

Недостатки: высокое налоговое давление на бизнес; чрезмерная система унификации социальной сферы и ограничение свободы выбора социальных благ людьми.

- Модель «Государство благосостояния».Типичная рыночная модель с высоким уровнем регулирования социальной сферы. Государство берет на себя функцию обеспечения социальной стабильности граждан, обеспечивает широкий спектр социальных услуг, который рынок обеспечить не может.

- Модель «социально- ориентированного рыночного хозяйства». Действует определенная система «социальных амортизаторов», которая обеспечивает уровень жизни не ниже черты бедности. При этом задачи, которые могут решить сами граждане, государство на себя не берет.

- 5. Рыночная социальная модель. Отличается наибольшей социальной жесткостью, разгосударствление социальной сферы, сведением до минимума социальных трансфертов (пособий, пенсий).

Направления социальной политики

1.Улучшение социального климата в обществе, снижение бедности и уменьшение дифференциации населения по уровню доходов

Пути:

- Обеспечение высоких темпов экономического роста, создание эффективных рабочих мест и рост заработной платы.

- Обеспечение позитивных изменений в системах образования и здравоохранения, повышения их доступности, качества услуг.

- Повышение минимального размера оплаты т руда и оплаты труда работников бюджетных организаций.

- Повышение среднего размера трудовой пенсии по старости.

- Повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения.

- Ориентации налоговой системы на проблемы выравнивания уровня доходов.

- Повышение эффективности государственной поддержки семьи

Пути

- Совершенствование системы предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей.

- Проведение дополнительных мер по государственной поддержке семей, имеющих детей, включая расширение рынка образовательных услуг для детей и масштабов строительства доступного жилья для семей с детьми.

- Оказание дополнительной поддержки неполным семьям с детьми и многодетным семьям с низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

- Создание программ социального сопровождения и помощи семье в воспитании малолетних детей путем развития детских дошкольных учреждений, профилактики семейного неблагополучия.

- Укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности.

- Повышение эффективности и доступности сети социальных служб по предоставлению социальной и психологической поддержки детям из семей, находящихся в социально опасном положении.

- Завершение к 2020 году процесса модернизации и развития системы социального обслуживания семей и детей в соответствии с международными стандартами социального обслуживания семей и детей в развитых европейских странах.

- Совершенствование порядка и процедуры усыновления детей, приема детей в замещающие семьи.

- Создание системы реабилитации детей-инвалидов

- Реабилитация и социальная интеграция инвалидов

Пути

- Совершенствование систем медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.

- Обеспечение доступности для инвалидов жилья, объектов социальной инфраструктуры, транспорта (программа «Доступная среда»).

- Создание инфраструктуры реабилитационных центров.

- Формирование индустрии по выпуску современных технических средств реабилитации.

- Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы, реабилитационных учреждений и протезно-ортопедических предприятий.

- Социальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов

Пути

- Обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов.

- Развитие всех форм предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (нестационарной, полустационарной, стационарной и срочной социальной).

- развитие платных форм социального обслуживания с учетом роста доходов граждан пожилого возраста и инвалидов и формирование сети комфортных пансионов для пожилых для постоянного и временного проживания.

- Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг

Пути

- Преобразование большинства государственных и муниципальных учреждений системы социальной защиты, оказывающих услуги пожилым и инвалидам, в некоммерческие организации и создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг.

- Сокращение административных барьеров в сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций.

- Создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению.

- Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтерство).

- Формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики правонарушений.

- Интеграция лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

- Формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних и граждан, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, развитие механизмов ювенальной юстиции.

- обеспечение гуманизации пенитенциарной системы (т.е. системы исполнения наказаний), включая обеспечение эффективной образовательной и воспитательной работы в системе исполнения наказаний.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 1240 человек из 82 регионов

- Сейчас обучается 92 человека из 35 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

-

-

3 слайд

Социальная структура общества.

09.03.2022г.

Обществознание

МАОУ г. Калининграда СОШ № 57, Консультация, 10-11 классы, учитель истории и обществознания

Занин М.А -

4 слайд

План урока:

1. Многообразие социальных групп

2. Социальное неравенство

3. Социальная стратификация

4. Социальная мобильность

5. Социальные интересы.

6. Социальный конфликт. -

5 слайд

Социальная структура

Внутреннее устройство общества. -

6 слайд

Социальная группа

Любая совокупность людей, выделенных по таким критериям, как:пол,

возраст,

национальность,

раса,

профессия,

образование,

место жительства и др. -

7 слайд

Многообразие социальных групп

ЭтносоциальныеСоциально-классовые

Социально-демографические

Социально-территориальные

-

8 слайд

Социально значимые признаки

Национальность

Доход

Собственность

Власть

Образование

Профессия

Место жительства

Религия

Образ и стиль жизни -

9 слайд

1. Многообразие социальных групп

— По численности

(большие, средние и малые).— По способу организации и регламентации взаимоотношений (формальные – неформальные).

— По факту существования

(реальные и условные).

— По социальной направленности (положительные, неустойчивые, отрицательные) -

10 слайд

Социальный статус

Социальное положение человека в обществе, которое зависит от:

профессии,

экономического положения,

политических возможностей,

демографических свойств человека.

Статус указывает на место человека в обществе.Целевая аудитория радио

«Монте-Карло» -

11 слайд

Каждый человек, как правило, обладает не одним, а несколькими статусами.

Совокупность социальных статусов называется статусным набором

-

12 слайд

Виды социальных статусов

Прирождённый – даётся при рождении

Предписанный – дается человеку обществом.

Достигаемый – приобретается человеком своими собственными усилиями за определенный промежуток времени.

В конце ХХ века большинство социальных статусов – достигаемые. -

13 слайд

прирожденный статус — статус, полученный человеком при рождении.

-

14 слайд

приобретенный (достигаемый) статус — статус, который человек достигает своими усилиями.

-

15 слайд

предписанный статус — статус, который человек приобретает вне зависимости от своего желания.

-

16 слайд

Социальная роль

Способ поведения человека.

Статус включает несколько ролей.

Каждой роли предписан круг прав и обязанностей, которые зависят от социальных норм. -

-

18 слайд

Социальное неравенство

Различные социальные группы занимают разное положение в обществе.

Социальная дифференциация – разделение общества на социальные группы, занимающие разное положение в обществе.

Это положение определяется неодинаковыми правами и привилегиями, ответственностью и обязанностями, собственностью и доходами, отношением к власти. -

19 слайд

Социальная стратификация — это

процесс расслоения общества на социальные слои. -

20 слайд

Общество в целом люди представляли так:

-

-

22 слайд

В любом случае мы видим форму

-

23 слайд

Отчего зависит, какое место займет человек в этой пирамиде?

Критерии стратификации -

24 слайд

1. Уровень доходов

-

25 слайд

2. Отношение к власти

-

26 слайд

3. Социальный престиж

-

27 слайд

Социальная стратификация

Взаимосвязанные между собой социальные группы образуют социальную структуру общества. Каков основной элемент этой структуры?

Классовый подход

Марксистская теория

В основе – деление общества на классы.

Критерий – собственность.

Социальная стратификация

Деление общества на страты (слои).

Критерии: доход, престиж профессии, образование, возраст, место жительства, объём власти и др. -

28 слайд

Примеры стратификации

-

-

30 слайд

Современные социологии предлагают разные схемы стратификации

-

31 слайд

Социальная мобильность

Переход из одной социальной группы в другую.

Виды мобильности:

Вертикальная мобильность – перемещение с одной ступени социальной лестницы на другую.

Горизонтальная мобильность – переход человека в группу, находящуюся на том же уровне, что и прежняя.

Переход из одной фирмы в другую, из одной семьи в другую, из одного гражданства в другое.

Восходящая вертикальная мобильность: карьера, образование, увеличение дохода.

Нисходящая вертикальная мобильность: разорение, понижение в должности. -

32 слайд

Социальные лифты

Пути, по которым происходит перемещение людей из одних социальных групп в другие.

армия

образование

профессия

брак

собственность

церковь -

33 слайд

Социальная мобильность

Изменение статуса в патриархальном, феодальных обществах крайне ограничены (сословия, касты) – закрытое общество.В современном обществе сняты ограничения на социальные перемещения – открытое общество.

-

34 слайд

Социальные интересы

Интересы людей, связанные с положением социальной группы в обществе и человека в ней.

Социальные интересы воплощаются в деятельности: её направленности, характере, результатах.

Они направлены на сохранение в группе отношений, от которых зависит распределение благ.

Социальные группы отстаивают свои интересы и воздействуют на политику: марши, демонстрации, выборы, создание партий. -

-

-

-

-

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 155 333 материала в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Материал подходит для УМК

-

«Обществознание (базовый уровень)», Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.

Тема

§ 13. Социальная структура общества

Больше материалов по этой теме

Другие материалы

Тест «Гражданское общество и правовое государство»

- Учебник: «Обществознание (базовый уровень)», Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.

- Тема: § 22. Гражданское общество и правовое государство

- 09.03.2022

- 600

- 14

- 09.03.2022

- 80

- 0

Конспект урока на тему:Экологическое право»

- Учебник: «Обществознание (базовый уровень)», Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.

- Тема: § 26. Экологическое право

- 09.03.2022

- 177

- 12

- 09.03.2022

- 73

- 2

- 08.03.2022

- 113

- 1

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «Право: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Методы изучения национально-психологических особенностей и межнациональных отношений в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Методические аспекты реализации элективного курса «Основы геополитики» профильного обучения в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Основы биоэтических знаний и их место в структуре компетенций ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания гражданского права с учетом реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Гендерные особенности воспитания мальчиков и девочек в рамках образовательных организаций и семейного воспитания»

-

Курс повышения квалификации «История и теория этики в условиях реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Экономика и право: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов обществознания в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курса права в условиях реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «История и обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности в сфере национальных и религиозных отношений»

-

Курс профессиональной переподготовки «Политология: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация и проведение научно-исследовательской работы в области общественных и гуманитарных наук»

Социология — наука об обществе. Социология возникла из необходимости осмыслить статистические исследования, создать научно обоснованную систему наблюдений за значимыми для общества явлениями, сделав их объектами описания, в том числе статистического.

Социология изучает, описывает и классифицирует:

— количественный и качественный состав населения (демографическая социология)

— информационные связи людей в обществе

— общественное сознание

— трудовую деятельность и экономическое взаимодействие людей (социология экономики)

— общественную культуру, ее формы (социология культуры)

— общественные институты, социальные явления (социология политики)

— обучающе-воспитательную деятельность (стили, способы) (социология образования)

— свойства личности по отношению к обществу (социология личности)

В социологию входят также вопросы о происхождении человека и общества, о составе и характере норм общественной жизни, о будущем состоянии жизни общества (прогнозирование). Вопрос о происхождении человека и общества в социологии — часть общей проблемы антропогенеза и социогенеза, которой помимо социологии занимаются антропология, история, этнография, биология и философия.

Социальная структура общества — это внутреннее устройство общества или социальной группы, упорядоченное определёнными нормами взаимодействия частей. Социальная структура организует общество в единое целое. В основе структуры – общественное разделение труда, наличие особых потребностей и интересов, ценностей, норм и ролей, образа жизни.

Социальная структура играет важную роль в сохранении целостности и стабильности общества в его устойчивом развитии.

В самом широком смысле под социальной структурой понимают строение общества, наличие в нем взаимосвязанных неоднородных компонентов, в качестве которых чаще всего выделяют разнообразные общности и группы людей.

Выделение социальных общностей и групп производится по различным основаниям (профессия, возраст, материально-имущественное положение и т.д.), количество которых практически неограниченно. Поэтому в обществе существует не одна, а целый спектр социальных структур. Важнейшими из них являются: социально-территориальная, социально-этническая, социально-демографическая, классовая и профессиональная структуры.

Социально-территориальная структура обусловлена неравными условиями поселения людей. Это, прежде всего, различия между городским и сельским населением, между столицей и провинцией. Существование этих общностей обусловлено различными историческими условиями жизни людей, их участием в тех или иных социальных процессах, связанных с индустриализацией, урбанизацией, развитием социальной инфраструктуры, а также другими факторами.

Существование социально-этнической структуры характерно для тех обществ, в которых имеется не одна, а несколько наций, народностей или племен. Как правило, в таких обществах один из этносов занимает доминирующее положение, то есть играет более заметную роль, чем все остальные.