Доброго времени суток!

На линии Иван Некрасов и мы продолжаем прохождение курса истории Отечества для подготовки к ЕГЭ.

Итак, на протяжении X–XI вв. наблюдается неизменный рост экономики Древнерусского государства. Как и раньше, действовали великие торговые пути: «из варяг в греки» и волжский («серебряный») путь, завязываются торговые отношения с городами Центральной и Западной Европы. Из Руси вывозились не только ресурсы (пушнина, воск, мед, смола, лен), но и ювелирные изделия, оружие, замки, костяные изделия и пр. Ввозили предметы роскоши, фрукты, пряности.

Активно развивалась и внутренняя торговля. Больших успехов достигло ремесленное производство −к середине XI в. на Руси существовало несколько десятков видов ремесленного производства, в том числе и такие узкоспециализированные ремесла, как оружейное дело, ювелирное дело, производство стекла.

Развитие экономики ДРГ

Развитие торговли и ремесла способствовало росту количества крупных городских центров. Скандинавы не случайно называли Русь «Гардарикой» − страной городов. Всего к середине XI в. на Руси было более полусотни городов, их количество постоянно увеличивалось. Крупнейшими городами, не только не уступавшими, но и превосходившими европейские по численности населения, были Киев, Новгород, Чернигов, Полоцк, Смоленск, Ростов. Центром каждого города был укрепленный детинец, на котором располагался княжий двор − резиденция князя или его наместника. Вокруг нее располагались дворы представителей местной знати (дружинников и бояр). Далее шел подол (посад) − место жительства основной части горожан, расположения ремесленных мастерских, торгов. Кроме того, в каждом городе обязательно было несколько церквей или храмов (до нескольких десятков).

Развитие производства способствовало ускорению классового расслоения древнерусского общества. Законодательное закрепление складывавшихся классовых и, соответственно, имущественных отношений, начавшееся при Ярославе Мудром, способствовало оформлению сословных групп.

Привилегированные сословия

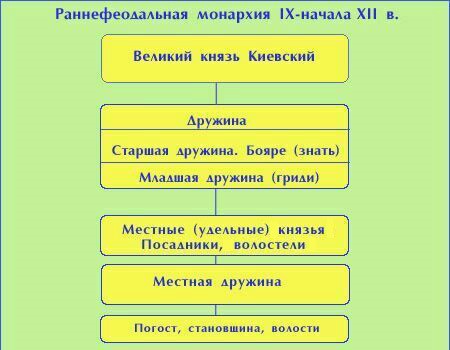

Наиболее привилегированной группой населения были дружинники. К середине XI в. дружина потеряла характер исключительно военного института и стала обозначать слой населения, приближенный к власти. Выделяется старшая и младшая дружина.

- Старшие дружинники получали от великого князя «в кормление» села. Наследуемые земельные владения старшей дружины получают название «вотчина», а сами старшие дружинники постепенно начинают именоваться боярами.

- Младшая дружина (гриди, отроки, детские), продолжавшая пребывать при князе в качестве военной силы, кормилась с княжеских сел и военных походов. Некоторые дружинники начинают выполнять административные функции, становятся княжескими чиновниками. Так, дружинник-ябетник вершил суд, мечник собирал подати и штрафы.

Помимо дружинников высоким статусом в обществе пользовались княжеские управители − тиуны, фактически составлявшие основу бюрократического аппарата Древнерусского государства.

Основная масса населения была представлена смердами − свободными крестьянами-общинниками, обязанными платить налоги в пользу князя, а также отбывать различные повинности.

Ниже смердов в социальной структуре древнерусского общества находились зависимые слои населения:

- Рядовичи− поступившие на службу и ставшее зависимым по «ряду» (договору).

- Закупы− взявшие купу − долг − и таким образом попавшие в зависимость до отдачи или отработки долга.

- Холопы− рабы (фактический статус мог разниться, так, например, тиуны считались «княжьими холопами»).

- Челядь− рабы-иностранцы (имели меньше прав, чем холопы).

На этой таблице более наглядна показана вся социальная структура и категории населения Руси, для ее просмотра поставьте лайк в одной из Ваших социальных сетей:

Таким образом, к середине XI ст. в Древнерусском государстве окончательно формируется сословно-феодальный строй.

А на сегодня всё! Кстати, в последнее время частенько наблюдаю за каналом ребят, снимающих классные ролики по истории России в которых они в юмористической форме рассказывают о развитии нашего государства, прикрепляю их ниже:

С уважением, Иван Некрасов

Социально-экономическое развитие Древнерусского государства

Социально-экономическое развитие Древнерусского государства

При князе Ярославе Мудром впервые появился свод законов Древнерусского государства – Русская Правда. Эти законы были дополнены преемниками Ярослава. Из Русской Правды узнаём о социальной организации Древнерусского государства. Для характеристики социального строя восточных славян историки обычно обращаются к таким источникам, как Русская Правда, «Повесть временных лет», а также к свидетельствам византийских, арабских и европейских источников.

Русская Правда называет основным населением страны свободных общинников – людинов, или людей (отсюда сбор дани с крестьян-общинников – полюдье). Все свободные крестьяне объединялись в общины (вервь).

Вторая большая группа населения – смерды. Это, возможно, несвободные или полусвободные княжеские данники. Смерд не имел права оставлять своё имущество прямым наследникам, оно передавалось князю. С развитием феодальных отношений эта категория населения увеличивалась за счёт свободных общинников.

Третья группа населения – рабы. Они известны под разными названиями: челядь, холопы. Челядь – это раннее название, холопы – более позднее. По «Русской Правде» рабы бали полностью бесправными. Раб не мог быть свидетелем на суде. За его убийство хозяин не нёс ответственности. Наказанию за побег подвергался не только раб, но и все, кто ему помогал.

Рабство было двух видов – полное и неполное. Источники полного рабства – плен, продажа себя в рабство, женитьба на рабыне или выход замуж за раба. Существовала категория неполных рабов – закупов (появились в XII в.). Это разорившиеся общинники, пошедшие в долговую кабалу за определённую ссуду (купу). Закуп работал слугой в доме или в поле, был лишён личной свободы, но сохранял своё хозяйство и мог выкупиться, вернув долг. Другой группой зависимого населения Руси были рядовичи, потерявшие свободу при заключении договора (ряда). Небольшую часть населения составляли изгои – люди, лишившиеся своего социального статуса: холопы, отпущенные на волю, общинники, изгнанные из верви и т. п. Они пополняли ряды ремесленников или княжеской дружины.

Довольно многочисленной категорией населения на Руси были ремесленники. Города явились центрами развития ремесла. К XII в. в них насчитывалось свыше 60 ремесленных специальностей. С ростом городов, развитием ремесла связана деятельность купцов. Договор с Византией 944 г. позволяет говорить о существовании самостоятельной купеческой профессии.

Известны три направления феодализации древнерусского общества. Во-первых, происходило усиление влияния князя и обложение свободных общинников данью, постепенно перераставшей в феодальную ренту. Так складывалась государственная собственность, получившая впоследствии наименование «чёрной». Во-вторых, шло расслоение соседской общины, из которой выделялись крестьяне-землевладельцы, превращавшиеся затем в феодалов, и безземельные люди, труд которых присваивался землевладельцами. В-третьих, собственники земли – феодалы сажали на землю рабов, становившихся зависимыми крестьянами.

До середины XI–XII в. господствующей формой феодальной собственности была государственная, а основным видом эксплуатации – взимание дани. Постепенно распространяется и другая форма организации хозяйственной жизни – феодальная вотчина, т. е. имение, передаваемое от отца к сыну по наследству. Владельцем вотчины был боярин или князь. В Древней Руси сохранялось ещё значительное число свободных крестьян-общинников, которые платили дань князю.

В Правде Ярославичей видно стремление защитить право феодала на его вотчину. Постепенно отменяется кровная месть и увеличивается плата за убийство представителей различных категорий населения. Это свидетельствует об углублении социального расслоения общества.

МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ

Время появления феодального землевладения остаётся в исторической науке предметом споров.

Проблема зарождения феодализма и формирования социальных отношений вызывала дискуссии с конца 20-х гг. ХХ в. и была центральной в работах Б.Д. Грекова, С.В. Юшкова. Изучение этой проблемы в последующие годы Б.А. Рыбаковым, Л.В. Черепниным и другими учёными выявило расхождение в понимании влияния «феодальных факторов» на развитие общества, его структуры, внешних и внутренних условий формирования зависимого населения. Многие разделяют мнение Л.В. Черепнина о разложении первобытнообщинного строя у восточных славян в VIII–IX вв. и постепенном утверждении на протяжении Х – первой половины XI в. раннефеодальных отношений. Согласно этой точке зрения, во второй половине XI–XII в. завершается становление всех основных социально-экономических и политических институтов феодального общества.

Другая точка зрения связана с именем И.Я. Фроянова, который считает, что в Древнерусском государстве существовало по крайней мере два социально-экономических уклада: свободные общинники и значительный слой рабов. Большинство же историков полагают, что Киевская Русь – раннефеодальное государство, сочетавшее в себе элементы феодализма и пережитки первобытнообщинного строя.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева

Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева

Рекламный альбом об этом музее, справочник или путеводитель найти было трудно. А порой и вовсе невозможно Музеи всегда был как-то тих и неприметен. Правда, в этом было и свое очарование стихал за вековыми стенами

Почему древнерусского князя Олега называли вещим?

Почему древнерусского князя Олега называли вещим?

На Руси существовало правило, по которому власть от отца после его смерти передавалась по наследству старшему сыну. Но бывали в истории России случаи, когда дети умерших владык были еще такими маленькими, что не могли

Социально-экономическое развитие

Социально-экономическое развитие

Несмотря на последствия политической раздробленности, Россия в XV! в. сделала шаг вперёд в социально-экономическом развитии. Происходили дальнейший рост и развитие феодального землевладения.Вотчина оставалась господствующей формой

Экономическое развитие

Экономическое развитие

Для России XVII в. характерны различные социально-экономические тенденции, обусловленные, с одной стороны, развитием и укреплением крепостнической системы и барщинной системы хозяйства, изменениями внутренней структуры феодального

Экономическое развитие в пореформенное время

Экономическое развитие в пореформенное время

С отменой крепостного права быстро начинает развиваться крупное машинное производство, возникают новые отрасли промышленности, складываются новые экономические районы. Начавшийся ещё в дореформенный период процесс

Социально-экономическое развитие

Социально-экономическое развитие

В 1897 г. в России была проведена полная перепись населения: зарегистрировано 129 млн человек, 13 % которых составляли горожане. К началу ХХ в., оставаясь аграрной страной, Россия заметно продвинулась в своём промышленном развитии.

Социально-экономическое развитие

Социально-экономическое развитие

На V Съезде народных депутатов в октябре 1991 г. Б.Н. Ельцин выдвинул программу экономических реформ, основанную на либерализации (свободе) цен, приватизации и развитии предпринимательства. Авторами программы были молодые

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества Причины распада:

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества Причины распада:

• господство «натурального хозяйства»;• рост феодального землевладения;• укрепление княжеско-боярской элиты;• слабое развитие транспортных коммуникаций;• этническая

Политическое и экономическое развитие 2-й пол. 1990-х гг

Политическое и экономическое развитие 2-й пол. 1990-х гг

Избирательные кампании:Первая половина 1996 г. – президентская кампания. 12 кандидатов. Наиболее вероятные претенденты: Б. Ельцин (серьёзные проблемы со здоровьем, низкий рейтинг), Г. Зюганов – глава КПРФ, противник

30. Познавательное развитие ребенка раннего возраста. Развитие речи

30. Познавательное развитие ребенка раннего возраста. Развитие речи

В раннем возрасте ведущим видом деятельности является предметная деятельность, а в результате действий с предметами активно развивается психика ребенка. К концу раннего детства начинают складываться и

2. Возникновение государства у восточных славян. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения Древнерусского государства

2. Возникновение государства у восточных славян. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения Древнерусского государства

Сведения о прославянах (предках славян) упоминаются в археологических источниках на протяжении двух тысячелетий. Со временем они

3. Источники права Древнерусского государства. Общая характеристика Русской Правды

3. Источники права Древнерусского государства. Общая характеристика Русской Правды

Наиболее крупным памятником древнерусского права является Русская Правда, изначально – свод обычного права, сохранивший свое значение и в следующие периоды истории. Большинство

4. Государственный строй Древнерусского государства. Система государственных органов власти Древней Руси. Правовое положение населения Киевской Руси

4. Государственный строй Древнерусского государства. Система государственных органов власти Древней Руси. Правовое положение населения Киевской Руси

Древнерусское государство было монархией, во главе которой стоял великий князь. Ему принадлежала верховная

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

1.1.2. Общественный строй восточных славян

Восточные славяне жили общинами.

Родовая община – общность кровных родственников, совместно ведущих хозяйство, имеющих общую собственность. Строй был патриархальный (во главе рода- отец, то есть патриарх).

В 7-9 в. начало происходить разложение родоплеменных отношений, переход к соседской общине

Формой правления при соседской общине была военная демократия, то есть значительная политическая и экономическая власть принадлежала князю и его дружине, в то же время общие вопросы решались сообща — на вече.

Соседская община (с середины 1 тысяч.) – общность , представляющая собой несколько родов (семей), каждый из которых вел личное хозяйство, однако угодья , земля у семей общие.

Во главе соседской общины стоял сначала старейшина, затем князь. Он вёл собрание вече), занимался вопросами распределения земли, рассмотрением тяжб, то есть споров.

Соседская община называлась «мир», или «вервь» (от слова « верёвка», которой измеряли участки земли).

|

Признаки родовой общины |

Признаки соседской общины |

|

кровное родство |

состоит из нескольких семей, члены соседской общины не являлись кровными родственниками |

|

совместный коллективный труд |

совместный коллективный труд вёлся лишь частично, там, где необходимы общие усилия, например, расчистка земли от лесов. |

|

коллективное потребление всего произведённого родом |

потребление произведенного продукта отдельными родами,семьями |

|

совместное пользование землёй, совместное ведение хозяйства |

каждая семья ведёт своё хозяйство, земля перераспределяется между членами общины |

|

запрет на женитьбу между родственниками |

разрешение женитьбы между членами разных семей. |

|

во главе семьи стоит отец — патриарх |

во главе – старейшина, затем князь |

|

решение вопросов внутри семьи |

решение общих вопросов на вече — народном собрании |

Сельские общины объединялись в племена, в которых собиралось вече — народное собрание, решающее наиболее важные вопросы племени, например, вопросы войны и мира, выбор старейшин.

Племенные союзы — это этап формирования государственности.

Объединение в союзы было связано с необходимостью совместной защиты от кочевников, а также ведения торговых отношений.

В соседской общине начала выделяться родоплеменная знать ( князь, воевод, старейшины, дружина)

Во главе племенного союза стоял князь.

Князю на вассальных отношениях (не слуги) подчинялась дружина. Дружинники участвовали в управлении княжеством и личным хозяйством князя и представляли постоянную военную силу на Руси IX-XIV вв.

Именно дружина составляла войско князя, она же становилась во главе воев– народных ополчений, создаваемых в минуты особой опасности.

-

Старшая — бояре, дума, совет князя, воеводы, то есть это избранный князем круг приближённых.

-

Младшая – гриди (телохранители князя), отроки (детские, пасынки) — низший разряд дружины

Вооружённые силы Древнерусского государства в 10-12 в.

-

Князь

-

Дружина (старая и младшая)

-

Дружины местных князей

-

Народное ополчение

-

Наёмники

Социальная структура древних славян

|

КНЯЗЬ |

|

|

служилые |

дружинники (старшие и младшие) |

|

свободные |

ремесленники , духовенство, купцы, люди (общинники) |

|

зависимые |

смерды, закупы, рядовичи, челядь (рабы иноплеменники), холопы (рабы соплеменники) |

|

изгои (вышедшие из своей социальной группы, жалкие, бедные, часто находились под опекой церкви) |

С сер. 9 века начинают складываться феодальные отношения.

Земля – «феод»- принадлежала верхушке общества, её знати.

Крестьяне не владели землёй, были лишь её «держателями».

Киевская Русь – это раннефеодальное государство, следующий этап в развитии Руси.

Материал подготовила Мельникова Вера Александровна

-

Социально-экономический и политический строй древнерусского государства.

Социально-экономический

строй.

Земля была в те

времена главным богатством, основным

средством производства. Распространенной

формой организации производства стала

феодальная вотчина, т.е. отцовское

владение, передававшееся от отца к сыну

по наследству.

Владельцем вотчины

был князь или боярин. В Киевской Руси

наряду с княжескими и боярскими вотчинами

было значительное число крестьян-общинников,

еще не подвластных частным феодалам.

Такие независимые от бояр крестьянские

общины платили дань в пользу государства

великому князю.

Все свободное

население Киевской Руси носило название

«люди». Отсюда термин, означающий

сбор дани, — «полюдье». Основная

масса сельского населения, зависимого

от князя, называлась «смердами».

Они могли жить как в крестьянских

общинах, которые несли повинности в

пользу государства, так и в вотчинах.

Те смерды, которые жили в вотчинах,

находились в более тяжелой форме

зависимости и теряли личную свободу.

Одним из путей

закабаления свободного населения было

закупничество. Разорившиеся или

обедневшие крестьяне брали у феодалов

в долг «купу» — часть урожая, скота,

деньги. Отсюда название этой категории

населения — закупы. Закуп должен был

работать на своего кредитора и подчиняться

ему, пока не вернет долг.

Кроме смердов и

закупов в княжеской и боярской вотчине

были рабы, называемые холопами или

челядью, которые пополнялись и из числа

пленников, и из числа разорившихся

соплеменников. Рабовладельческий уклад,

как и пережитки первобытного строя,

имели довольно широкое распространение

в Киевской Руси. Однако господствующей

системой производственных отношений

был феодализм.

Очевидны отличия

феодального строя Руси от «классических»

западноевропейских образцов. Они

заключаются в огромной роли государственного

сектора в экономике страны – наличии

значительного числа свободных крестьянских

общин, находившихся в феодальной

зависимости от великокняжеской власти.

Ряд историков

называет государство Русь страной с

многоукладной, переходной экономикой.

Такие историки подчеркивают раннеклассовый,

близкий к варварским государствам

Европы характер Киевской державы.

Политический

строй

древнерусского государства являлся

раннефеодальной монархией во главе с

киевским князем, опиравшимся на

профессиональную дружину. Киевский

князь осуществлял в первое время, в

основном, внешнеполитические функции

военного характера. Плату за услуги он

брал данью с покорённых племён. В

дальнейшем, у него появились и судебные

функции, за исполнение которых киевский

князь получал штрафы, взимаемые с

преступников. Передача княжеской власти

осуществлялась по принципу родового

старшинства, т.е. старший в роде Рюриковом

становился киевским князем. Таким

образом, старший брат передавал бразды

правления младшему и только потом –

племяннику. Следует заметить, что принцип

родового старшинства или «старейшинства»

довольно часто нарушался, что приводило

к военным столкновениям.

-

Внешняя политика Новгородско-Киевской Руси в IX-XII вв.

Основными

задачами, стоявшими перед внешней

политикой Древнерусского государства,

были борьба со степными кочевниками,

защита торговых путей и обеспечение

наиболее благоприятных торговых связей

с Византийской империей.

Русско-византийские

отношения.

Торговля

Руси и Византии имела государственный

характер. На рынках Константинополя

реализовалась значительная часть дани,

собираемой киевскими князьями. Попытки

Византии ограничить русское влияние

или нарушить условия торговли проводили

к военным столкновениям. При князе Олеге

объединенные силы Киевского государства

осадили столицу Византии Константинополь

(Царьград) и вынудили византийского

императора подписать выгодный для Руси

торговый договор (911) . Еще один договор

с Византией был заключен после менее

удачного похода на Константинополь

князя Игоря в 944г. В соответствии с

договорами русские купцы ежегодно летом

приезжали в Константинополь на торговый

сезон и жили там шесть месяцев.

Никифор

Фока пытался воспользоваться русским

войсками для ослабления Дунайской

Болгарии, с которой Византия вела долгую

войну. В 968г. русские войска князя

Святослава Игоревича вторглись на

территорию Болгарии и заняли ряд городов

по течению Дуная, в т.ч. Переяславец —

крупный торговый и политический центр.

Успешное наступление Святослава было

расценено как угроза безопасности

Византийской империи. В 969г. печенеги

напали на ослабленный в военном отношении

Киев. Святослав был вынужден вернуться

на Русь. После освобождения Киева он

совершил второй поход в Болгарию,

действуя уже в союзе с болгарским царем

Борисом против Византии. Борьбу со

Святославом возглавил новый византийский

император Иоанн Цимисхий, один из видных

полководцев империи. В первой же битве

русские и болгарские дружины разгромили

византийцев и обратили их в бегство.

Преследуя

отступающую армию, войска Святослава

захватили ряд крупных городов и дошли

до Адрианополя. Под Адрианополем был

заключен мир между Святославом и

Цимисхием. Весной Византия начала новое

наступление. Болгарский царь перешел

на сторону Византии. Войско Святослава

из Переяславца перешло в крепость

Доростол и приготовилось к обороне.

После двухмесячной осады Иоанн Цимисхий

предложил Святославу заключить мир.

Согласно этому договору русские войска

уходили из Болгарии. Восстанавливались

торговые связи. Русь и Византия становились

союзниками.

Последний

крупный поход на Византию был совершен

в 1043г. Поводом для него послужило убийство

русского купца в Константинополе.

Ярослав Мудрый послал к византийским

берегам флот, во главе которого стоял

его сын Владимир и воевода Вышата.

Несмотря на то, что буря рассеяла русский

флот, кораблям под командованием

Владимира удалось нанести значительный

урон греческому флоту. В 1046г. между Русью

и Византией был заключен мир.

Разгром

Хазарского каганата

Соседом

Древнерусского государства — являлся

Хазарский каганат, располагавшийся на

Нижней Волге и в Приазовье. Хазарский

каганат держал в своих руках ключевые

пункты на важнейших торговых путях.

Установленные там таможенные пункты

собирали значительные торговые пошлины.

Высокие таможенные платежи отрицательно

сказывались на развитии торговли Древней

Руси. Иногда хазарские каганы (правители

государства) задерживали и грабили

русские купеческие караваны, возвращавшиеся

с Каспийского моря. Во второй половине

X в. Началась борьба русских дружин с

Хазарским каганатом. В 965г. киевский

князь Святослав разгромил Хазарское

государство.

Борьба

против кочевников

В

X и начале XI вв. на правом и левом берегах

Нижнего Днепра жили кочевые племена

печенегов, которые совершали нападения

на русские земли и города. В 969г. печенеги

во главе с князем Курей осадили Киев.

Князь Святослав в это время находился

в Болгарии. Во главе обороны города

встала его мать княгиня Ольга. Несмотря

на тяжелое положение, киевлянам удалось

продержаться до прихода княжеской

дружины. Южнее Киева, у города Родня,

Святослав наголову разбил печенегов и

даже взял в плен князя Курю.

В

середине XI в. печенеги были вытеснены

из южнорусских степей к Дунаю пришедшими

из Азии половцами. Особенно значительна

была половецкая экспансия в 90-е гг. XI

в., когда половецкие ханы даже пытались

взять Киев. В конце XI в. были предприняты

попытки организовать общерусские походы

против половцев. Во главе этих походов

стоял князь Владимир Всеволодович

Мономах. Русским дружинам удалось не

только отвоевать захваченные русские

города, но нанести половцам удар на их

территории. В 1111г. русскими войсками

была взята столица одного из половецких

племенных образований — город Шарукань.

После этого часть половцев откочевала

на Северный Кавказ. Однако половецкая

опасность не была ликвидирована. В

течение всего XII в. происходили военные

столкновения между русскими князьями

и половецкими ханами.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание

- 1.1.Народы и древнейшие государства на территории России.

- 1.2 Русь в IX – начале XII в.

- 1.3 Русские земли и княжества в XII – середине XV в.

- 1.4 Российское государство во второй половине XV–XVII в.

1.1.1* Восточнославянские племена и их соседи.

(Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. )

1.1.2 Занятия, общественный строй, верования восточных славян.

(Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян)

1.2 Русь в IX – начале XII в.

1.2.1* Возникновение государственности у восточных славян. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства.

(Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально- экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах.

1.2.2 Категории населения. «Русская Правда».

(Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и её роль в жизни общества)

1.2.3* Международные связи Древней Руси.

(Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения)

1.2.4* Культура Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.

(Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература)

1.3 Русские земли и княжества в XII – середине XV в.

1.3.1 Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики.

(Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель)

1.3.2* Монгольское завоевание. Образование монгольского государства. Русь и Орда. Экспансия с Запада.

(Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси)

1.3.3* Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества.

(Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством.)

1.3.4 Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский город.

(Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в.)

1.3.5* Культурное развитие русских земель и княжеств.

(Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях)

1.4 Российское государство во второй половине XV–XVII в.

1.4.1* Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Становление органов центральной власти. Свержение ордынского ига.

(Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. )

1.4.2 Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения.

(Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва – Третий Рим». Расширение международных связей Московского государства.)

1.4.3 Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян.

(Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской власти и её сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и её роли в истории России. Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян)

1.4.4* Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война.

(Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия)

1.4.5* Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV–XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.

(Культурное пространство единого Русского государства. Культура Московской Руси в XVI в. Начало книгопечатания (И. Фёдоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко- латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна)

1.4.6* Смута. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и со Швецией.

(Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительной системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени)

1.4.7* Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы.

(Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Фёдорович. Патриарх Филарет.)

1.4.8* Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Юридическое оформление крепостного права.

(Восстановление органов власти и экономики страны. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Россия в конце XVII в. Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Смоленская война. Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири)

1.4.9 Церковный раскол.

(Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум)

1.4.10 Социальные движения XVII в.

(Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина)

2.1. Политический строй

2.2. Социальный строй

2.3. Жизнь и быт людей

2.4. Русские княжества в XII—XIII вв.

2.5. Новгородская земля. Политическое устройство и управление

2.6. Социальный строи Новгорода. Жизнь и быт новгородцев

2.1. Политический строй

В процессе образования государственности сформировалась и упрочилась власть князя, верховного правителя племенных образований, а затем и всего Древнерусского государства. Князь был высшим судьей и руководителем местной власти. Позже при князе Ярославе Мудром началось создание “Русской Правды”, которую впоследствии дополнили сыновья Ярослава и Владимир Мономах. Князь должен был “правду деяти”, “в правду суд судити”, “судити суд истинен и нелицемерен”, “избавлять обидного от руки обидящего”. Владимир Мономах наставлял своих детей: “Судите вдовиц сами, не давайте сильным погубить слабых”. Судебные штрафы шли в княжескую казну.

Князь являлся высшим военачальником. Он организовал оборону страны, сражался во главе своей дружины с кочевниками и Византией, заключал мирные договоры. Осуществляя внешнюю политику государства, он являлся главным организатором внешней торговли, которая стала важнейшей отраслью экономики Древней Руси: князь заключал торговые договоры с Византией и заботился об их выполнении, применяя, если нужно, вооруженную силу (походы на Византию). Княжеская дружина охраняла товары на торговых путях.

Неотъемлемой частью княжеской власти была его дружина, с которой он был неразлучен. Это его ближайшие сподвижники в ратных подвигах, товарищи и советники. Дружина была, как правило, сравнительно невелика и состояла из 700—800 храбрых, обученных и преданных князю воинов, которых он сам подбирал. Из летописи известна история с Яном Усмошвецом (Усмарем), сыном кожевника. Во время одной из битв с печенегами он победил печенежского богатыря и был принят в княжескую дружину. В дальнейшем Ян Усмарь командовал отрядом князя Владимира и неоднократно сражался с печенегами.

Князь был обязан постоянно советоваться со своей дружиной, прислушиваться к ее мнению. Святослав, например, отказался принять христианство только потому, что дружина была против. Игорь погиб из-за того, что, послушавшись совета своей дружины, пошел вторично собирать дань. Владимир Святославович победил своего брата Ярополка благодаря поддержке его Блудом, дружинником Ярополка.

Князь заботился о своей дружине, раздавая ей серебро и злато, лучшую пищу и питье. Дружина делила с князем лавры победы и горечь поражения. После битвы победивший князь расправлялся с дружинниками своего побежденного противника.

Княжеская дружина не была однородна. Уже в Х в. она делилась на старшую дружину — бояре, или боляре (от слова “большие”), и младшую — молодь, отроки, гридь. Ярослав, кроме того, упоминает нарочитых, или добрых, людей, не входящих в дружину. Иногда князь собирал ополчение из горожан и свободного сельского населения, которое участвовало в битвах. Так, новгородское ополчение помогло Ярославу Мудрому в борьбе с его братом Святополком за Киевский стол. Постепенно бояре-дружинники перестают жить с князем “на един хлебе”, а оседают на земле, владеют селами, превращаются в землевладельцев-феодалов.

Издревле среди славянских племен существовало вече (от слова “вещать”) — народное собрание. С образованием государства и усилением власти князя роль веча уменьшалась. В более полном виде оно сохранилось в Новгороде и Пскове. Но и в других княжествах власть князя не была беспредельной: он должен был считаться с волеизъявлением народа. Судя по летописи, существовало какое-то крестоцеловальное взаимное обязательство при вступлении князя на престол. Население Киева и других крупных городов, например, вольно было принять или не принять князя. Когда брат Ярослава Мудрого Мстислав подошел к Киеву (Ярослав в это время был в Новгороде), киевляне его не приняли: “И не прияше его кияне, он же щед седе на столе (в) Чернигове”. В 1068 г. киевляне заставили своего князя Изяслава бежать из Киева и посадили на Киевский стол князя Всеслава, которого предшественник бросил в тюрьму (поруб). В 1113 г. население Киева пригласило на княжение Владимира Мономаха: “Пойди, княже, на стол отен и деден (отцовский и дедовский. — Вече решало вопросы войны и мира, и прежде всего тогда, когда дружине князя нужно было выставить в помощь ополчение. Население Новгорода поддержало Ярослава Мудрого в борьбе за Киевский стол, собрало ему большое войско. Иногда народ сам выступал инициатором войны, а в других случаях требовал от князя заключения мира. В 1093 г. Владимир Мономах и другие князья решили заключить мир с половцами, но киевляне воспротивились и заставили их продолжать войну. В междоусобных войнах вече чаще всего выступало как инициатор примирения, но не всегда. В 1177 г. жители Ростова потребовали от своего князя продолжения войны со Всеволодом Владимирским. Известны случаи, когда жители Киева требовали от князя убрать неугодного им тиуна (управляющего делами князя), который притеснял их поборами и самоуправством. Князь вынужден был выполнить это требование и даже обещал впредь советоваться с ними при назначении тиуна.

Как видим, полномочия веча были довольно широки, никакой закон не ограничивал и не определял их. Собрания начинались стихийно, чаще всего при возникновении какой-либо острой ситуации. Иногда ополчение собирало вече во время похода. Нельзя также преувеличивать роль веча. Когда власть князя была крепка, он действовал самостоятельно, и совет веча был для него необязателен. Но во многих случаях он должен был считаться с волей народа.

Главным источником, раскрывающим социальную структуру древнерусского общества, является “Русская Правда” — первый в истории Руси писаный свод гражданских законов. “Русская Правда” ограничила древний обычай кровной мести за убийство. Мстить могли только ближайшие родственники убитого. Закон устанавливал систему штрафов (виру) за убийство и другие преступления. Размеры штрафа были дифференцированы в зависимости от социального статуса потерпевшего. Убийство дружинника или представителя княжеской администрации каралось самым большим штрафом — 80 гривен, убийство свободного человека более низкого ранга — 40 гривен, женщины — 20 гривен. Убийство смерда (свободного крестьянина-общинника) каралось самым низким штрафом — 5 гривен.

Наверху социальной лестницы стояли бояре, местная аристократия из потомков племенных князей и родовых старшин, ближайшее окружение князя (“княжи мужи”) и дружинники, со временем все более тяготеющие к земле. В конце XI в. и в начале XII в. они превратились в крупных землевладельцев, владевших боярскими селами, в которых работало в основном несвободное и полусвободное население. Средний класс — это городские ремесленники и торговцы, младшая дружина князя. Низший класс свободного населения — основная масса свободных крестьян \ рабочий городской люд, носившие общее название “смерды”. Смерды обладали личной свободой и объединялись в территориальные общины — вервь. В рассказе летописи о походе Ярослава Мудрого на Киев говорится, что ополчение состояло из новгородцев и смердов. После победы князь выплатил новгородцам по 10 гривен, смердам — по 1 гривне. Смерды часто упоминаются рядом с холопом (рабом). Слово “смерд” являлось бранным словом: “племя смердье”, “смердье отродье”, “лучше смердом быть, чем Курское княжение”, — говорил обиженный князь, которому достался в удел захудалый Курск. Владимир Мономах поучает своих детей не давать в обиду худого смерда и убогой вдовицы: ведь смерд беден и беззащитен, как и убогая вдовица.

Смерд платил дань князю. Князь распоряжался его землей и личностью. Если смерд умирал, не оставив наследников, имущество его переходило князю. Если смерд “умучил смерда” без ведома князя, то, по определению “Русской Правды”, штраф за обиду составлял 3 гривны.

Жизнь смерда была связана с общиной, с круговой порукой. Если вор или убийца не были обнаружены или его укрывали, то виру платила вся община. Вервь могла помочь члену общины уплатить штраф, если он сам участвует в таких общих платежах.

Постепенно положение смердов ухудшалось и они оказывались в зависимости от частных землевладельцев или монастырей, которые становились крупными землевладельцами.

В “Русской Правде” упоминается и такая социальная категория, как изгои (от слова “изгонять”). Это люди, выбитые жизненными условиями из своей социальной группы: сын попа, не знающий грамоты, промотавшийся купец, отпущенный на волю холоп. Изгои живут в княжеских или церковных селах, полностью зависят от князя и церкви.

Низшая ступень социальной пирамиды — холопы, несвободное население. Холоп — это челядин, раб (множественное число — челядь, женщина — роба). Численность холопов росла за счет военнопленных, но главным образом за счет свободных людей. “Русская Правда” перечисляет возможные жизненные ситуации, которые вели к потере личной свободы, превращали человека в обельного (полного) холопа. Это: 1) покупка холопа при свидетелях; 2) женитьба на робе без ряда, без договора; 3) неуплата долга; 4) наем в услужение другому без условий (ряда); 5) несвобода детей холопов и холопок.

Господин имел неограниченное право распоряжаться жизнью и имуществом холопа, вплоть до его убийства. Штраф налагался только за убийство чужого холопа. По оценке жизни холоп равнялся смерду — 5 гривен с той лишь разницей, что за убийство смерда платили князю, а за холопа — его хозяину. Это был уже не штраф за преступление, а возмещение убытка, как за любой другой материальный ущерб. Если холоп избил свободного человека, а господин его укрыл, штраф в 12 гривен выплачивал его хозяин. Пострадавший имел право, если встретит обидчика-холопа, избить и даже убить его. Холоп не мог быть послухом (свидетелем) в суде. Если он был единственным свидетелем кражи или другого преступления, суд прибегал к испытанию огнем или водой — принятому в то время способу установления истины.

“Русская Правда” и другие источники проявляли особую озабоченность о поисках беглых холопов, поскольку побеги были довольно частым явлением. Укрыватель беглого холопа должен был платить штраф.

Близко к холопству было положение закупов. Закуп — это человек, получивший купу (заем) деньгами, землею, инвентарем, семенами и т.д. До выплаты долга и положенных процентов он находился в распоряжении заимодавца на положении холопа. Несостоятельный, а также провинившийся (порча хозяйского инвентаря, рабочего скота, недосмотр за хозяйским добром) должник превращался в полного (обельного) холопа. Известна категория “закупа ролеиного”, который вспахивал хозяйскую пашню, смотрел за скотом, выполнял другие сельскохозяйственные работы, пользуясь инвентарем и скотом хозяина. Закуп мог работать, пользуясь хозяйским инвентарем и скотом на своем поле.

Закуп находился под защитой публичного права. Он мог искать судебной защиты, жаловаться на господина, не мог быть продан в холопы. Если не было других свидетелей, он мог быть свидетелем в суде. Штраф за побои для закупа назначался такой же, как для свободного. Но господин имел право его побить “за дело”. Всякая отлучка считалась бегством и сурово наказывалась. Бежавший закуп превращался в холопа. Холопы и закупы составляли главную рабочую силу в обширных хозяйствах господствующего класса.

В “Русской Правде” уделялось много внимания охране частной собственности. Особенно строго охранялось имущество князя. “Русская Правда” перечисляет различные виды имущественных преступлений. Но особенно сурово каралась кража коня: вор, укравший коня на дворе князя, может быть убит на месте. Убийство вора при совершении преступления не каралось, но когда вора связывали и держали до утра, он должен был быть доставлен на двор князя для суда над ним. Серьезными нарушениями собственности являлись кража бобра, меда из бортного дерева, уничтожение межевого дуба и т.д.

Правовые документы Древней Руси регулировали проблему наследства. Семейным имуществом распоряжался мужчина, глава семьи. Право наследования имели сыновья. Жена в случае смерти мужа получала свое приданое. Отец и братья обязаны были выдать своих дочерей и сестер замуж, обеспечив их приданым.

2.3. Жизнь и быт людей

В отличие от стран Западной Европы, где в строительстве преобладал камень, Русь была деревянной. Первые каменные строения появились в Киеве и Новгороде при Ярославе Мудром. Частым явлением были пожары. Города и села превращались в пепел, но быстро отстраивались вновь. Города окружали обширные леса, богатые материалом. Общее название жилища — хоромы. Состояло оно из теплого жилья — избы (истопка) и летних клетей. У входа в хоромы строились сени и крыльцо на столбах. В домах более состоятельных слоев населения были одрины (спальни, от слова “одр” — кровать). Сиденьями служили лавки {беседы). Одежда шилась из самодельных шерстяных и льняных тканей, из Византии ввозили паволоки. Основным видом обуви были лапти, более состоятельные люди носили сапоги. Сапожник и кожевник были широко распространенными профессиями. В пищу употребляли хлеб, мясо диких и домашних животных, в том числе и конское, рыбу, овощи, сыры. Весьма популярны были кисели из пшеницы, отрубей, овса. Мясо варили и пекли на углях. Пили квас, а также вино и мед. Однако разгульного пьянства документы не отмечают. Княжеские пиры отличались умеренностью. Главным занятием жителей было земледелие. Животноводство носило подсобный характер. Известно, что у печенегов покупали крупный рогатый скот, лошадей и овец. Очевидно, что этих животных было недостаточно. Ценными видами мяса считались свинина и баранина. Также было развито огородничество. Из домашней птицы известны голуби, куры, утки, гуси, журавли, лебеди.

В Древней Руси господствовала парная семья, состоящая из мужа, жены, детей. Большие семьи были исключением. В дохристианское время известен обычай “умыкания” невест во время языческих праздников, но, как отмечает летописец, “и с нею съвещахуся”, т.е. при согласии невесты. Заключение брака проходило в несколько этапов. Начиналось оно со сватанья. Невеста наряжалась при появлении сватов в лучшее платье. После этого был сговор в доме невесты. Обрядными кушаньями были круглый пирог (караваи) и сыр. Если жених после сговора отказывался от заключения брака, он “платил за сыр” (за обман невесты). Свадьба длилась несколько дней и сопровождалась песнями, играми.

С принятием христианства было введено церковное венчание. Но большинство населения еще долго ограничивалось укоренившимся обычаем свадьбы-веселья.

Постепенно, однако, церковь становилась главным регулятором семейной жизни. Церковные правила диктовали определенные ограничения брачных союзов. По возрасту — не моложе 13—14 лет; по степени родства — не разрешались браки ближе шестого колена родства (троюродные братья и сестры). Не допускался брак при резком различии социального статуса жениха и невесты. Количество браков ограничивалось: допускалось не более двух. Третий брак одобрялся только в исключительных случаях.

Развод (роспуст) допускался в немногочисленных случаях: измена жены, прелюбодеяние (если было доказано) участие жены в покушении на жизнь мужа и хищении его имущества; отсутствие детей. Инициатором развода в большинстве случаев был муж. По инициативе жены развод одобрялся, если муж пьянствовал, растрачивал семейное имущество.

Многочадие, деторождение считалось важнейшим признаком благополучной семьи. Родители обязаны были заботиться о детях. Воспитание детей наряду с ведением домашнего хозяйства являлось главной заботой женщины. Признаками хорошего воспитания считались целомудрие, уважение к старшим. Детям, плохо относившимся к родителям, предназначалась суровая кара — от проклятия до отлучения от церкви. Родители же, наказывая детей, не должны были озлоблять их.

В Древней Руси существовала свобода выбора супруга, принуждение родителей и других лиц осуждалось. Женщина была сравнительно равноправна. На княжеских пирах присутствовали дружинники и бояре со своими женами. Женщины принимали участие в застольных беседах.

Многоженство (полигамия) сохранилось в Киевской Руси как исключение, в основном среди высших слоев населения. Чаще всего господин имел вторую семью с рабыней. В дополнениях к “Русской Правде” XII в. предусматривалось, что дети от рабыни не получают после смерти своего отца наследства, но становятся свободными вместе с матерью. “Церковный устав” Всеволода (XII в.) требовал защиты прав третьей и четвертой параллельных семей.

Проблеме наследования посвящены несколько статей “Русской Правды”. Наследство передавалось по мужской линии. Незамужняя женщина не могла быть прямой наследницей. Имение умершего отца делилось между сыновьями, но они должны были выдать замуж своих сестер и обеспечить их приданым. Имущество смерда при отсутствии сыновей переходило к князю, но он должен был выделить приданое для дочерей. Жена, если оставалась жить с детьми, получала право на часть наследства. Если она выходила замуж, ее второй муж мог стать опекуном малолетних детей, но после достижения ими совершеннолетия возвращал им имущество отца.

Частная жизнь и быт людей менялись в ходе исторического развития. Быт и нравы Московской Руси отличались от древнего периода, но многие укоренившиеся нормы, одобренные православной церковью, сохранялись длительное время.

2.4. Русские княжества в XII—XIII вв.

Со второй половины XII в. завершается распад Киевского государства. Киев окончательно перестал быть стольным городом. | Население приднепровского центра Древнерусского государства уходит на окраины, в более безопасные и удобные для жизни места. Возникают новые центры государственной жизни: на западе и юго-западе от Киева, в районе Днестра и Прикарпатья, на востоке I за непроходимыми лесами, где расположены были старые города Ростов и Суздаль, там, где ныне Москва и центр России. Окончательно обособилось Новгородское княжество, сохранившее политический строй и жизненный уклад.

Юго-западная Русь состояла из двух частей: горной (в Прикарпатье) и равнинной (по Днестру, Южному и Западному Бугу). Крупнейшими городами здесь были Галич и Владимир-Волынский, или Волыня. В XII в. обосновались на Волыни старшие Мономаховичи. Галицко-Волынское княжество граничило с Венгрией и Польшей, которые вмешивались в междоусобную борьбу и стремились подчинить себе русские земли. Наибольшим коварством и жестокостью отличался Галицкий князь Владимирко (умер в 1152 г.), обустроивший Галицкое княжество. При сыне его Ярославе Осмомысле княжество достигло большого могущества. Около 1200 г. Галицкое и Волынское княжества объединились. Наивысшего могущества Галицко-Волынская земля достигла при Данииле Романовиче, крупнейшем политическом деятеле Древней Руси. Ему приходилось вести беспрестанную борьбу с Венгрией и Польшей, с местными боярами, которые пытались ослабить княжескую власть. Вместе с другими русскими князьями Даниил Романович участвовал в битве против татаро-монгольского войска на реке Калке (1223 г.). После татарского нашествия он пытался организовать крестовый поход народов Европы против татар и освободить Русь. С этой целью он вел переговоры с римским папой, литовским князем Миндовгом. Вместе с тем с Литвой же он вел постоянную борьбу, отстаивая независимость своего княжества. После его смерти в 1264 г. начались смуты и усобицы, которые привели в конце концов к потере независимости юго-западной Руси, включению русских земель в состав великого княжества Литовского, Польши и Венгрии. Значительную роль в потере независимости юго-западной Руси играло боярство, бывшая старшая дружина князя. Бояре стремились к ослаблению княжеской власти, поднимали постоянные смуты и ослабляли тем самым силы сопротивления княжества внешним врагам.

Северо-восточная Русь в период расцвета Киевского государства являлась его далекой окраиной, куда даже не было “прямоезжей” дороги. Прямая дорога через нынешнюю Калугу и Брянск была проложена лишь в начале XII в., при Владимире Мономахе. Она проходила через брянские леса (по реке Брынке). (Название города Брянск происходит от слова “дебрянск” — лесные дебри.)

При Владимире Мономахе началось массовое заселение этого края выходцами из Киевского и соседних княжеств. Новые поселенцы встретились здесь с местными финскими племенами — меря (на Верхней Волге), мурома (на Оке), весь (на севере). Колонизация проходила без взаимной вражды. Славянские новоселы и финские старожилы мирно уживались и в конце концов слились в одну народность. От финского населения остались только топонимы (названия рек и населенных пунктов, сохраняющих финские корни) — Москва, Протва, Ока (от финского слова “йоки” — река). Первые города, основанные на этой земле русскими поселенцами, были Ростов Великий и Суздаль. При Владимире Святославовиче на реке Клязьме был основан город Владимир, при Ярославе Мудром — Ярославль-на-Волге.

Владимир Мономах освоил эти земли для своего младшего сына Юрия, который обустроил Ростово-Суздальское княжество. При нем оно приобрело силу и стало крупнейшим соперником в борьбе за первенство среди русских княжеств. Юрий известен как основатель Москвы (первое упоминание в летописи о Москве датируется 1147 г., в 1156 г. город укреплен деревянными стенами). При нем был построен Юрьев Польской (от слова “поле”). В XII в. возникли города Тверь, Кострома, Дмитров, Гордец и др.

Переселявшееся сюда население Приднепровья переносило наименования городов и рек из старой своей родины. Так возникли два Переяславля — Переяславль-Рязанский и Переяславль-Залесский (за лесами). Как и Переяславль-Киевский, они стоят на реке Трубеж. Выселенцы из Вышгорода под Киевом основали на новых местах свой Вышгород. Повторяются также названия городов Звенигород, Галич Мерский (на земле мери) и др. Переселенцы принесли с собой также свои былины, песни, предания о киевском князе Владимире, о богатырях Киевской Руси, надолго сохранившиеся в памяти народной.

Северо-восточная Русь находилась в стороне от крупных торговых путей. Главным занятием населения было сельское хозяйство. Города по своему облику и занятиям жителей представляли собой полусельские поселения.

Среди лесов и болот можно было найти только небольшие островки, пригодные для земледелия. Селения были небольшими, в несколько дворов, и терялись в лесных пространствах. В отличие от Киевской Руси, где княжеская власть возникла в ходе развития общества, на северо-востоке уже существовало княжество, и люди, переселявшиеся сюда, землю и все условия жизни получали от князя. Авторитет и власть князя были обусловлены здесь не ролью его в организации торговли и обороны, как в Киевской Руси. С самого начала он был хозяином, владельцем земли. Именно этим надолго определялись характер правления владимирских, а впоследствии московских князей и политический строй государственных образований на этой территории.

Вот здесь, на новой территории, в отрыве от других русских земель в новой географической и политической обстановке в ходе слияния с финскими племенами, а затем и под влиянием монголо-татарского нашествия началось формирование великорусской народности.

Укрепившись в северо-восточной Руси, Юрий Владимирович включился в активную борьбу за Киевский стол. Трижды он утверждался в Киеве. Победив окончательно в 1154 г. своих соперников, он оставался в Киеве до своей смерти в 1157 г. По преданию, он был отравлен на пиру у киевского боярина. После его смерти киевляне перебили суздальцев. Юрий роздал южные волости своим сыновьям. Старший из них Андрей получил Вышгород. Но еще при жизни отца и вопреки его воле он ушел из Киевской земли и обосновался в небольшом тогда городе Владимире на реке Клязьме. Андрей окончательно укрепился в северо-восточной Руси, стал ее единодержавным правителем. Центр княжества он перенес из старых городов Ростова и Суздаля во Владимир, а младших братьев отправил на юг, чтобы не делить с ними власть.

Во второй половине XII в. происходит потеря Киевом его роли общерусского центра. Сила князей была в их отчинных владениях. В сложной борьбе за Киев каждый из соперников опирается на свою отчину: старшие Мономаховичи — на Галицкое княжество, Святославовичи — на Черниговщину, Ростиславичи — на Смоленск, Юрий Долгорукий и его сын Андрей — на Владимир. Владея с переменным успехом Киевом, князья уже не уходят со своих отчин, а крепко держат их. Порядок, установленный Ярославом Мудрым, окончательно рухнул. Старшинство перестало играть какую-либо роль. Единственным аргументом в междоусобной борьбе становится принцип силы. А силу князья черпают в своей отчине. В 1169 г. Андрей овладел Киевом, изгнав оттуда старшего правнука Владимира Мономаха Мстислава Изяславовича. Два дня суздальцы грабили и жгли стольный город, впервые в своей истории подвергнутый участи города, “взятого на щит”. Грабили и жгли церкви, уводили жителей в полон. По словам летописца, во всех людях были “стон и тоска, печаль неутешная и слезы непрестанные”.

Вторым объектом борьбы русских князей был богатый и вольный Новгород. Андрей действовал жестоко, перекрыл все связи Новгорода с Киевом и хлебным юго-востоком. Но победа была временной. Новгородцы стремились сохранить свою вольность и право выбирать себе князя. Новый поход на Новгород в 1170 г., в котором участвовали кроме суздальцев отряды из Смоленска, Рязани, Полоцка, закончился неудачей. Стоявшая у стен города рать потерпела поражение. Легенда приписывает это действию иконы Пресвятой Богородицы, водруженной на стену осажденного города. Скорее всего, союзное войско не было единодушным и не хотело подчиняться гегемонии владимирского князя. Такую же неудачу потерпел новый поход на Киев, в котором участвовали новгородцы, смоляне, принужденные к выступлению силой. Всего ополчение объединяло дружины 20 князей. Но, подойдя к Киеву, ополчение распалось из-за внутренних распрей. Попытка установить гегемонию своего княжества над русскими землями закончилась безрезультатно. Что же сделал Андрей в своем княжестве? Его княжение связано с расцветом Ростово-Суздальской земли. Владимир превратился в крупный, цветущий город, который должен был соперничать с Киевом. Жители Владимира состояли в основном из переселенцев, ушедших из южной Руси. Во Владимире на реке Лыбедь появился Печерный город, построены, как в Киеве, Золотые ворота с церковью над ними, десятинная церковь. Украшением города стал Успенский собор, поражавший всех своим богатством и великолепием.

Андрей Боголюбский пытался установить во Владимире вторую на Руси митрополию, превратить Владимир в общерусский религиозный центр. Когда это не удалось, он добился от константинопольского патриарха назначения угодного ему епископа без согласия киевского митрополита. Это вызвало острый церковный конфликт. Факт этот — еще одно подтверждение честолюбивых замыслов — демонстрировал независимость и величие Владимира.

Жестокость и властолюбие Андрея вызвали недовольство у местных бояр и ближайшего окружения князя. Следствием этого явились заговор и убийство Андрея Боголюбского в ночь с 28 на 29 июня 1174 г. Трагический конец Андрея свидетельствует о том, что, несмотря на все сделанное им по возвеличению Владимиро-Суздальского княжества, его действия вызвали сильную оппозицию.

У Андрея Боголюбского не было сыновей. После его смерти началась усобица, в которой активно участвовали жители Ростова, Суздаля и Владимира. На престоле утвердился младший сводный брат Андрея Всеволод (1176—1212 гг.), прозванный за его многодетность Большое Гнездо. При нем продолжается расцвет Владимиро-Суздальского княжества. Ему подчинялись Новгород и Киев. После смерти Всеволода началась усобица между его сыновьями. Великий князь Юрий Всеволодович сидел во Владимире, а его братья и племянники — в других городах. Усобицы и внутренняя вражда ослабили сильнейшее русское княжество и облегчили его разгром татаро-монголами.

Сравнительно короткий расцвет Владимиро-Суздальской Руси, характер и деятельность ее князей стали прообразом будущей борьбы за объединение русских земель, начатое и успешно завершенное Москвой. В северо-восточной Руси возникло самое могущественное княжество, формировались характер власти князя и методы его действий, которые потом были усвоены и проводились в жизнь правителями Москвы. Так, много общего можно найти в характере и действиях Ивана Калиты и Андрея Боголюбского.

2.5. Новгородская земля. Политическое устройство и управление

Новгородская земля занимала особое место в истории Киевской Руси. Предание о призвании варягов должно было доказать, что первым центром славянской государственности, где начал править Рюрик, был Новгород. Новгородское ополчение помогло Ярославу Мудрому стать киевским князем. До начала усобиц Новгородом по обычаю владел князь, правивший в Киеве. В Новгород он посылал своего наместника. “Господин Великий Новгород” называли новгородцы, отличавшиеся гордостью и независимостью, свое княжество-государство, раскинувшееся на огромных пространствах и владевшее несметными богатствами.

Город Новгород, центр княжества, расположился на реке Волхов при истоке ее у озера Ильмень. Река делила город на две части. На правом берегу располагалась Торговая сторона, где находился главный рынок — торг. На левом, на Софийской стороне, — храм Святой Софии и детинец (новгородский Кремль). Торговая сторона делилась на две части (концы), Софийская — на три. Пять концов города были самостоятельными районами со своим самоуправлением. Обширная Новгородская земля от Ладожского и Онежского озера до верховьев Волги делилась на пять областей (пятин). Кроме того, Новгороду подчинялись обширные земли за пределами самого княжества, так называемые земли Новгородские — по Северной Двине, на берегу Белого моря, по рекам Печоре, Каме до Перми и Уральских гор. Отряды новгородцев, так называемые ушкуйники (от названия лодки — ушкуй), переходили за Камень, за Уральские горы. В состав Новгородского княжества входили 14 крупных по тогдашним временам городов. Пригородами Новгорода были Псков (впоследствии отделившийся в самостоятельное княжество), Изборск, Ладога, Старая Русса, Новый Торг (Торжок).

Новгород был окружен сильными и агрессивно настроенными к нему соседями: на востоке — Ростово-Суздальское княжество, на западе — Литва и владения немецких рыцарских орденов в Прибалтике. На территории обширного Новгородского княжества находились несметные богатства: меха, мед, воск, лес, металл. Географическое положение превратило Новгород в крупнейший торговый центр Древней Руси. Торговые связи объединяли Новгород с Ганзой (союз балтийских торговых городов — Риги, Любека, Гамбурга) с другими немецкими городами. В Новгороде располагались Ганзейский и Готский (германский) торговые дворы. Новгородских купцов можно было встретить во всех городах Древней Руси. Но Новгородская земля была малоплодородная. Хлеб новгородцы ввозили из Ростово-Суздальского княжества.

Новгородское княжество часто называют в исторической литературе “республикой”. Н.И. Костомаров определил политический строй Новгорода и Пскова как “народоправство”. Обособлению Новгорода и формированию его государственного устройства способствовали несколько объективных причин.

Первая. Обособленность Новгородской земли, ее отдаленность от других русских княжеств. Даже татаро-монголы не смогли вступить в город, потому что весной дороги к городу были непроходимыми.

Вторая. Обширный Новгородский край уходил на север и северо-восток, где жили малые народы и откуда Новгород черпал свои огромные богатства. Торговые связи с Западом превратили его в своеобразное “окно” в Европу для всей Руси.

Третья. Благодаря огромным богатствам новгородские бояре и купцы были независимыми и имели возможность проводить свою политику.

Четвертая. Распад Киевского государства, княжеские усобицы и неразбериха облегчали обособление Новгорода и установление его политической системы.

Переломным моментом в установлении новгородской вольницы стали события 1136 г., когда новгородцы изгнали князя Всеволода и посадили его в тюрьму со всей его семьей. Причем через два месяца князя выпустили, но именно с тех пор, по сообщению летописца, возможны стали изгнание ^приглашение князей. В 1140 г. новгородцы изгнали Святослава, брата великого князя киевского Всеволода Ольговича. Словом, если князь не нравился или нарушал договор, ему “указывали путь”. Случалось, что князья уходили сами, когда убеждались, что им с новгородцами не сладить.

И все же княжеская власть в Новгороде сохранялась. Изгнав одного князя, население призывало другого. В летописи фигурируют термины “позваша”, “признаша”, “посадиша” князя. Зачем же новгородцам нужен был князь, в чем заключались его полномочия? Князь и его дружина нужны были как боевая сила. Новгороду всегда угрожали враги, и нужно было от них отбиваться. Известно, что даже князя Александра Невского, который одержал крупные победы над шведами и немецкими рыцарями и спас независимость Новгорода, также изгоняли. Князь вершил суд. Постоянные распри между жителями требовали авторитетного вмешательства и объективного суда, чтобы “любил добрых и казнил злых”.

Новгородцы заключали с князем “ряд” (договор) с целованием креста, в котором оговаривались взаимные обязательства. Так, князь и его дружина не имели права приобретать в новгородских владениях земли и челядь, самостоятельно торговать с иноземными купцами. Князю полагалось жить не в городе, а в отведенном ему месте — Городище. Были и другие ограничения княжеской власти.

Главой новгородской администрации был посадник. Вначале его назначал князь, а в середине XII в. эта должность стала выборной. Место посадника занимали обычно самые богатые и знатные бояре. Избранный посадник должен был защищать интересы новгородцев. Посадник ведал местной администрацией.

Другой выборной должностью был тысяцкий — предводитель новгородского ополчения (тысячи). Ему подчинялись командиры сотен и десятков (сотские и десятские). Ополчение участвовало в походах вместе с княжеской дружиной.

Со второй половины XII в. стал выбираться глава церкви —епископ (впоследствии архиепископ). Киевский митрополит только утверждал избранного кандидата. Новгородский владыка обладал широкими полномочиями. Он хранил в Софийском соборе городскую казну, образцы мер и весов, следил за порядком взвешивания и измерения товаров. Ему также подчинялись обширные государственные земельные владения Новгорода. В Софийском соборе хранился также городской архив, под руководством епископа составлялась летопись. Велика была роль епископа во внешней политике и внешней торговле. Сохранились соглашения с союзом балтийских торговых городов (Ганза), подписанные новгородским владыкой Долматом (третья четверть XIII в.). В случае нарушения договоров зарубежные купцы жаловались владыке.

Главным органом управления в Новгороде было вече — собрание граждан, имеющих свои дома, глав семей. Вече собиралось на так называемом Ярославовом дворе, близ торговой площади. Здесь стояла башня с вечевым колоколом, символом Новгородской вольности. По звону колокола люди устремлялись на вечевую площадь. Обсуждения проходили бурно, а решения принимались без голосования, при общем согласии улиц и концов. Часто возникали острые разногласия, которые заканчивались дракой на большом мосту через Волхов. В таких случаях князь мог выступать посредником. Археологические раскопки показали, что вечевая площадь была не очень велика и могла вмещать не более 300—400 человек. Следовательно, в собраниях участвовали лишь наиболее влиятельные и знатные граждане. В 1471 г. новгородское вече приняло и утвердило Судебник (судная грамота). Вече решало вопросы войны и мира, призывало князя и заключало с ним договор, разбирало споры с князем, избирало посадника, тысяцкого, владыку. Вече было высшей судебной инстанцией по важнейшим преступлениям, требующим самого сурового наказания (смертная казнь и конфискация имущества). Вече ведало внешней политикой и всеми вопросами обороны (сбор войска, постройка крепостей и т.д.). В концах и улицах города было свое местное самоуправление, собирались свои веча, которые избирали “кончанских” и “уличанских” (объединявших жителей улиц) старост.

В управлении Новгородом большую роль играл совет господ. В его состав входили работающие и бывшие посадники и тысяцкие, “кончанские” и “уличанские” старосты. Совет господ предварительно обсуждал все вопросы, которые выносились на вече. По заключению В.О. Ключевского, это была “скрытая, но очень деятельная пружина новгородского управления”.

2.6. Социальный строи Новгорода. Жизнь и быт новгородцев

В Новгороде четко выделялись две антагонистические группы населения, так называемые лучшие люди, куда входили бояре, купцы, житьи люди, и черные люди — городская беднота, ремесленники, смерды и холопы. Бояре занимали высшие выборные должности посадников и тысяцких, но на всем протяжении XIII в. и первой половины XIV в. место посадника делили между собой два крупнейших боярских рода — потомки Михалка Степановича (Мишиничи) и Мирошки Нездинича. Лишь изредка на этот пост выбирались другие кандидаты. Мишиничи и Нездиничи враждовали между собой и втягивали в борьбу граждан города.

Новгородские бояре занимались торговлей и ростовщичеством. Их обширные земельные владения использовались для добычи и поставки на внешние рынки кож, меда, воска, смолы, леса.

Посредниками в торговле были купцы, которым бояре ссужали деньги.

Житьи (житые) люди — это менее крупные землевладельцы, не входившие в состав аристократии.

Новгородское купечество не было однородным. Высший его слой — Иваньковская ста — группировался вокруг церкви Иоанна Предтечи. Для вступления в эту гильдию нужен был крупный взнос — 50 гривен серебра. Иваньковское купечество обладало значительными привилегиями, само вершило суд по торговым делам. Были и другие торговые объединения, а также значительное число мелких и средних торговцев.

Археологические раскопки показывают, что Новгород был крупным центром ремесленного производства. Ремесленные мастерские встречаются и в дворах крупных бояр, и на улицах города. Ремесленники-чернорабочие составляли низший слой общества — черных людей. В сельской местности к ним относились свободные общинники — смерды, сидевшие на государственных землях. Половинники — это полубатраки, работавшие на земле хозяина за половину урожая. В Новгородской Руси было также широко распространено холопство.

Для Новгорода были характерны острые социальные конфликты. Знать стремилась управлять и диктовать свою волю, низшие люди отстаивали свои интересы. Бывали случаи, когда “худые мужики” на вече начинали громить и грабить усадьбы бояр и купцов. Социальные противоречия использовали враждовавшие боярские кланы. Непрекращавшиеся внутренние смуты ослабляли Новгород в его борьбе с внешними противниками и были главной причиной присоединения его к Москве.

О жизни населения Новгорода известно намного больше, чем о других русских княжествах. В городе уже более 100 лет широким фронтом ведутся археологические раскопки. Благодаря особенностям почвы сохранились многие строения и другие памятники. Самым замечательным было открытие берестяных грамот — различных надписей на бересте. 26 июля 1951 г. одна из сотрудниц экспедиции профессора А. В. Арциховского нашла первый кусок бересты с фрагментом надписи. С тех пор найдено более 750 берестяных грамот. Это уникальный и богатейший исторический источник.

Здесь и деловые письма, и личные послания, и ученические упражнения, и записи ремесленных технологий. Около 20 грамот — упражнения новгородского школяра Онфима, жившего 750 лет назад. Ему было 6—8 лет. Нацарапанные на бересте слоги дают возможность узнать метод обучения грамоте. Один из рисунков Онфима — человек на коне поражает копьем лежащего на земле врага. Онфим представлял себя в будущем храбрым воином. Об этом свидетельствуют и другие батальные рисунки Онфима — всадники скачут, бьются саблями. Один из рисунков — семь человечков:

Онфим и его друзья. Имя одного друга мы знаем — Данила. На грамоте нацарапано “от Онфима к Даниле поклон”. Формируется мировоззрение Онфима, будущего гражданина Великого Новгорода. “Господи, помози рабу своеме Онфиму”, “яко с нами Бог, услышите да послу, якоже моличе твое, на раба твоего Бог”.

Из грамот мы можем узнать о досуге новгородцев. Жители древнего города любили шутить. Сохранилась загадка: есть город между небом и землей, к нему едет посол без пути, сам нем, несет грамоту неписаную (Ноев ковчег). Ученые с большим трудом сложили буквы: невежа писа, недума каза, а хто се цита… (вроде нашего: “Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю”).

Есть среди берестяных грамот лирические послания. Жених пишет своей невесте “от Макиты к Улааниц (Ульяне). Пойди за мене. Яз тъбе хоцю, а ты мене. А на то послух Игнат Моисеев”. Брак заключался с согласия жениха и невесты, есть и необходимый для этого свидетель (послух).

Большинство посланий на бересте — деловые письма. Хозяин просит прислать ему вытканный холст, а если не с кем присылать, побелить его на месте. Мать просит своего сына купить ей хорошую ткань, а деньги она ему выслала. Ключник докладывает господину, что он по его приказу удержал хлеб у крестьян, которые перешли к другому хозяину, не заплатив долги. Сохранилось много отрывков из деловых писем и записок боярина и посадника Юрия Онциферовича. Крестьяне жалуются ему на ключника, который побирает и грабит их. У вдов нет семян и коней, может, боярин даст для обработки их земельного участка. Мельник из села Злостицы просит защиты от кого-то.

Известно также несколько грамот сотского Максима. Кум и друг его Яков просит купить овес у Андрея, а также прислать “чтения доброго”. Скорее всего, это не церковная книга, иначе он привел бы название.

Так перед нами проходит жизнь крупного города с его повседневной жизнью и бытом. Берестяные грамоты свидетельствуют о широком распространении среди новгородцев грамотности, которые очень любили читать.

Основу хозяйства составляло пашенное земледелие разных типов. По сравнению с первобытнообщинным строем в этот период техника земледелия была «значительно усовершенствована. На черноземном юге пахали преимущественно ралом или плугом с парной упряжкой волов, на севере и в лесистых местах- сохой, в которую запрягали одну лошадь. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, полбу, овес, просо, горох, чечевицу, лен, коноплю, сажали репу.