Статья 7. РФ – социальное государство.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Комментарий.

Статья 7 провозглашает Российскую Федерацию социальным государством.

Вспомним признаки социального государства.

Какое государство называют социальным?

Социальное государство – государство, политика которого направлена на социально справедливое перераспределение материальных благ. В таком государстве правительство стремится обеспечить каждому своему гражданину достойный уровень жизни и социальной защищенности, сгладить имущественное расслоение и связанную с этим напряженность в обществе.

Основные принципы социального государства.

- Наличие социального законодательства.

- Достойный жизненный уровень для всех категорий населения, обеспечение реального прожиточного минимума, гарантирующего нормальную жизнь.

- Социальное равенство, то есть создание в стране равных условий: равный доступ к образованию, здравоохранительным медучреждениям, перспективным рабочим местам и так далее. Социальное государство обязано обеспечить равный доступ вне зависимости от материального обеспечения граждан или их социального положения.

- Проведение правительством социальных программ помощи для тех, кто не способен сам себя обеспечивать: государственная медицинская страховка, системы льгот, обеспечение жильем и так далее. Такая система получила название социального страхования.

- Обеспечение занятости.

- Стремление государства к подъему общего благосостояния народа, важнейшей целью является искоренение уровня бедности.

Таким образом, политика социального государства направлена на создание таких условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека, признание и создание гарантий реализации гражданских и политических свобод, экономических, социальных и культурных прав. В социальном государстве право на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каждому независимо от его способности трудиться, участвовать в общественно полезном труде.

Статья 7.

Пункт 1 – закрепление положения о том, что РФ – социальное государство, цель которого– создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В пункте 2 конкретизированы направления деятельности социального государства и перечислены предоставляемые гражданам социальные гарантии.

- В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,

- устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,

- обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан,

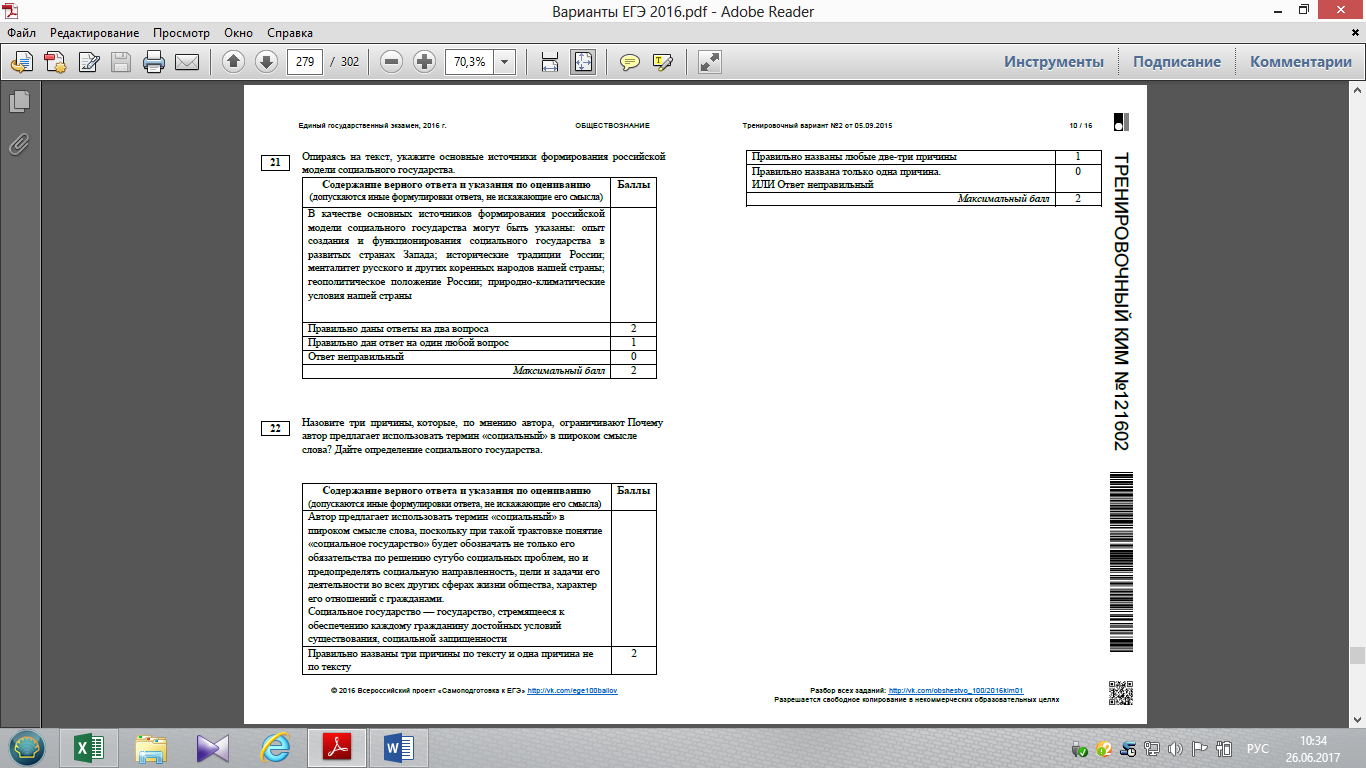

- развивается система социальных служб,

- устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

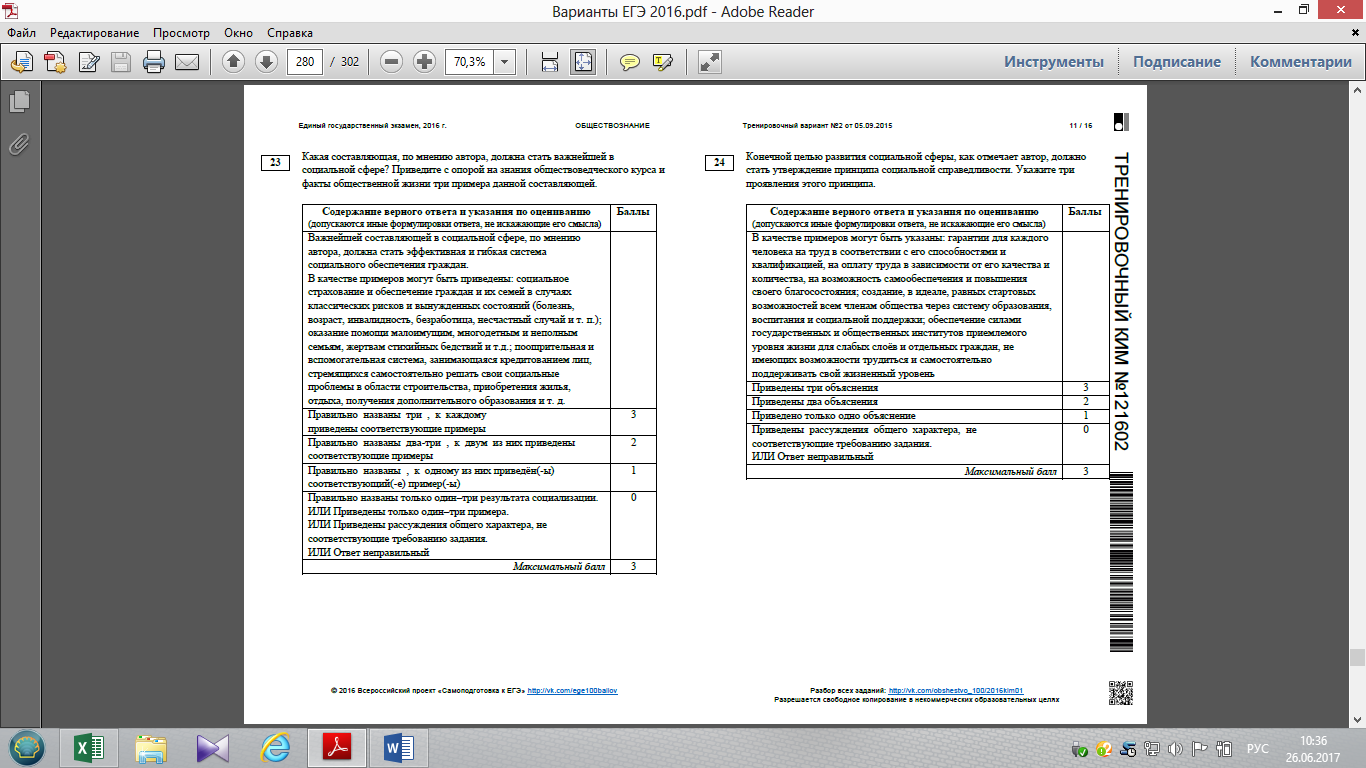

Охрана труда в конституционном контексте означает обязанность государства создать и развивать законодательство, направленное на защиту жизни, здоровья, достоинства работника в процессе трудовой деятельности, обеспечение достойных условий труда, в том числе его оплаты.

Таким образом, социальная политика Российской Федерации осуществляется по самым различным направлениям: здравоохранение, государственная поддержка лиц с семейными обязанностями, социальное обеспечение нетрудоспособных и малоимущих, социальная защита лиц с особым правовым статусом.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Ответ на вопрос по ЕГЭ и ОГЭ: РФ – социальное государство

Российская Федерация – это социальное государство, ориентированное на формирование условий для качественной жизни людей и их независимого развития. Об этом сказано в Ст. 7 Конституции РФ.

Социальное государство является общественной системой в виде механизма перераспределения общественных благ согласно принципу социальной справедливости, в интересах всех граждан (чтобы каждый в отдельности мог существовать и получать достойный уровень жизни). Механизм социального государства помогает удержать негативный социальный эффект от имущественных различий, помогая людям, которые нуждаются в помощи.

Понятие «социального государства» было впервые использовано в 1850 г. Лоренцом фон Штейном. Главной функцией государства, по его мнению, является сохранение полного равенства в правах различных социальных слоёв и каждого человека с помощью власти. Государство, по мнению Штейна, должно оказывать помощь для экономического и социального прогресса, для справедливого разделения труда, для благоденствия каждого своего гражданина.

Политика социального государства

Направления политики российского государства по организации качественной жизни его граждан:

- совершенствование общественных служб;

- охрана труда и контроль за здоровьем людей;

- поддержание качественных условий жизни для инвалидов и пенсионеров;

- поддержка со стороны государства семей, детей, охрана материнства и отцовства;

- введение государственных пенсий и специальных общественных пособий;

- формирование минимального уровня оплаты труда, гарантированного для граждан;

- другие общественные гарантии.

Особенности социального государства

К основополагающим признакам социального государства относятся:

- формирование правительством общественных программ, которые способствуют улучшению качества жизни граждан;

- уменьшение общественного неравенства;

- высокая степень развития экономики, которая способствует правильному государственному перераспределению средств, поддержке малообеспеченных слоёв при сохранении прав крупного бизнеса;

- формирование легкодоступной среды для инвалидов, обеспечение условий для их максимально глубокой самореализации;

- строительство общедоступных учреждений образования, общественного обеспечения, учреждений здравоохранения;

- профилактика общественной напряжённости;

- ответственность правительства перед народом;

- воспитание гражданского общества, при котором граждане могут активно участвовать в защите своих прав и поддерживать малообеспеченных сограждан.

- сформированное законодательство с качественно продуманной общественной политикой.

Пример задания ЕГЭ по вопросу о социальном государстве

Российская Федерация – это социальное государство. Из предложенного списка выберите те особенности, которые определяют социальное государство:

- формирование условий для наиболее качественных условий жизни граждан;

- учреждение институтов, которые способны обеспечить демократические улучшения в государстве;

- принятие минимального гарантированного уровня оплаты труда;

- предоставление поддержки семей со стороны государства;

- усиление государственной обороноспособности.

Ответ: 134.

Объяснение ответа:

- формирование условий для наиболее качественных условий жизни граждан (да, так как это главный приоритет социальной политики);

- учреждение институтов, которые способны обеспечить демократические улучшения в государстве (нет, так как это характеристика демократического государства, а не социального);

- принятие минимального гарантированного уровня оплаты труда (да, так как эта характеристика социального государства указывается в Ст. 7 Конституции);

- предоставление поддержки семей со стороны государства (да, так как это считается одной из первенствующих задач при построении социального государства);

- усиление государственной обороноспособности (нет, так как это характеристика внешней политики государства, а не социальной).

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Признаки, функции, формы государства

Государство — особая организация политической власти, обладающая своими отличительными чертами и признаками. Главным из них является наличие суверенитета, то есть верховенства и независимости государственной власти как внутри страны, так и вне ее — в отношениях с соседними и другими государствами. Неотъемлемыми качествами суверенитета считаются:

- полновластие в определении направлений внутренней и внешней политики, в принятии политических решений;

- независимость государственной власти в осуществлении функций государства, в исполнении его предназначения перед обществом;

- равноправие в отношении с другими участниками международных отношений.

Экономический суверенитет означает, что каждое государство имеет свою таможенную службу, свою национальную валюту, систему налогов и сборов, законы, правила и нормы хозяйственной деятельности, свою кредитно-финансовую систему, принципы государственного управления экономикой.

Политический суверенитет предполагает, что государство имеет свою государственную границу, причем пролегает она не только по суше, но и по воде, и в воздухе; обладает своими органами государственной власти и управления, карательными органами, органами правосудия, армией. Каждое государство имеет свои законы о гражданстве или подданстве, свою систему правовых норм.

Можно представить признаки государства и по другому основанию:

- Территория. Территорию государства составляет и наземное, и водное, и воздушное пространства.

- Особые группы людей, объединенных в органы власти, управления, обеспечения безопасности и правопорядка, а именно: парламенты, правительства, министерства, судебную систему, местные органы власти. Все они составляют аппарат публичной власти, который призван обеспечить выполнение государством своих задач.

- Налоги и займы. Деньги, собранные в качестве налогов и займов, поступают в государственную казну с тем чтобы власти заботились о нуждах общества, защищали совокупные общественные интересы, обеспечивали порядок и условия труда и быта граждан.

- Одним из отличительных признаков государства является то, что оно может издавать законы, создавать право, то есть такие правила, нормы поведения людей, которые становятся обязательными для всех и исполнение которых обеспечивается всей силой государства.

Любое государство выполняет по отношению к обществу определенные задачи, функции, объединяет его на основе общих интересов.

Первую группу составляют внутренние функции, которые выполняются государством по регулированию внутренней жизни общества, вторую группу — внешние, выполняющиеся в сфере отношений с другими странами. Перечислим основные функции государства:

- регулирование хозяйственной деятельности общества: обеспечивать общие условия развития экономики, устанавливать порядок налогообложения, организовывать взимание налогов;

- защита жизни, чести, достоинства, прав и свобод граждан — жителей своей страны от произвола и насилия;

- воспитание поколения законопослушных, достойных граждан своей страны;

- применение насилия по отношению к людям, преступающим законы государства;

- защита своей страны от врагов, налаживание внешнеполитических и внешнеэкономических связей, укрепление престижа и влияния страны.

Факторы образования государства

При всем обилии теорий и подходов к проблеме происхождения государства и государственной власти, выделить единую универсальную модель, равно подходящую ко всем без исключения странам и регионам мира, невозможно. Одни факторы были важными на Востоке, в долинах великих рек; другие — в гористой, окруженной морем Греции; третьи — на Руси. Если попробовать систематизировать все факторы государствообразования, то получится следующая картина.

Первая группа — экономические факторы, а именно: усложнение хозяйственной жизни, общественное разделение труда, повышение его производительности и возможность в связи с этим для отдельного человека, семьи не только обеспечить всем необходимым себя, но и произвести излишки на обмен, на продажу другим; изменение форм собственности — от первобытной общественной к частной, государственной, храмовой. Это усложнение экономической жизни, безусловно, требует организации, регулирования общественной жизни в целом и ведет к созданию государства.

Вторая группа — социальные факторы. Общество в своем развитии подходит к этапу, когда родовые общины сменяются соседскими, и не только племенные, родственные связи соединяют людей — их связывает совместная территория проживания, решение совместных задач. В обществе начинают выделяться жречество, племенные вожди, старейшины. Их власть постепенно приобретает наследственный характер. Разделяются люди и по имущественному признаку — на богатых и бедных. Более активными становятся контакты одних народов с другими — походы, военные экспедиции превращаются в важный фактор государствообразования.

В качестве особой группы факторов можно выделить этнические: тот или иной народ осознает себя в качестве единого целого, понимает необходимость защиты от врагов, рождает «свою» идею, культуру, религию, традиции. Рождает он и свое государство.

Подведем итоги. Все же область морали и религии вряд ли является главной в формировании государственности. Корни ее — в социально-экономической сфере. Сложно организованное общество требует регулирования. Его противоречия нельзя решать старым путем, как в эпоху первобытной общины — на совете рода или совете старейшин. Недостаточно и одних обычаев; теперь требуются особые нормы — законы, обеспеченные силой государства. В свою очередь, само образование государства дает мощный импульс дальнейшему разделению труда, выделению в особую сферу умственного труда, способствует развитию экономики, духовной жизни, всего общества.

Так кратко и в самом общем виде можно представить себе процесс формирования государственности. Действительность же значительно богаче — единой, подходящей для всех модели нет.

К формам государства относятся формы правления (монархии и республики), формы территориально-государственного устройства (унитарное государство, федерация, конфедерация) и политический режим (демократия, тоталитаризм, авторитаризм).

Познакомимся с основными формами государства.

Монархии, их виды

Абсолютная монархия (в России ее называли самодержавием) представляет собой такую форму правления, при которой верховная власть в государстве принадлежит одному лицу, получающему ее по наследству. В руках самодержца сходятся все нити власти. Он устанавливает законы, следит за их проведением в жизнь, судит и милует своих подданных. Его воля и есть источник власти, закона, сам же он стоит над законом. Подобный порядок организации верховной власти был широко распространен в средние века и в России, и на Востоке. В наши дни абсолютных монархий на земле почти не осталось, потому что возросли значение и политическая активность народов, избранных ими органов. Примерами абсолютной монархии сегодня могут служить Саудовская Аравия, Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар.

Дуалистическая монархия — интересная и своеобразная форма правления. Чаще всего она складывается в таких условиях, когда старые силы, например помещики-землевладельцы, оказываются вынужденными разделить свою власть с претендующими на нее новыми силами — торгово-промышленными кругами, добиваясь своего рода компромисса с ними.

Монархия по-прежнему отражает интересы сил прошлого, однако создаются и парламенты — выборные представительные органы, которым формально предоставляются законодательные полномочия. Фактически же никакого влияния на формирование правительства и его деятельность эти парламенты не оказывают, поскольку монарх имеет право вето (латинское слово «вето» означает «я запрещаю»), то есть отмены решения парламента, и даже может распустить его, если пожелает.

Примерами подобных монархий в наши дни являются Марокко, Кувейт, Иордания.

Конституционная (парламентарная) монархия — самый распространенный вид монархий в настоящее время. В конституционных монархиях власть монарха уже не безгранична. Ее рамки четко очерчены законами, конституцией. Наиболее характерным примером парламентарной монархии является сегодня Великобритания. Ограничение королевской власти в Англии, ее регламентация законами берет свое начало еще с 1215 года, с момента принятия Великой хартии вольностей при короле Иоанне Безземельном. А после принятия в 1691 году «Билля о правах» — документа, зафиксировавшего достижения Английской буржуазной революции XVII века, в стране установился порядок, при котором «король царствует, но не правит». Законы принимает парламент. Исполнение их возложено на правительство, которое формирует премьер-министр — он же лидер партии, одержавшей победу на парламентских выборах.

Функции монарха во многом номинальны, хотя и по сей день правительство Великобритании называется «правительством Ее Величества» (с 1952 года английской королевой является Елизавета II). Однако британский монарх выполняет важные представительские функции, является символом единства страны, главой Британского содружества наций (бывшей колониальной империи Великобритании). Большинство современных монархий — парламентарные.

Республика и ее формы

Республиканская форма правления также прошла долгий исторический путь в своем развитии. Первыми республиками стали греческие полисы — города-государства: Афины, Коринф, Фивы и другие. Долгое время существовала республика и в Риме. Именно римляне ввели в политический словарь само слово «республика» (res — дело, publicos — общественный). Современный мир знает две основные разновидности республик: президентскую и парламентскую.

Президентская республика характеризуется прежде всего соединением в руках президента полномочий главы государства и главы исполнительной власти. Должность премьер-министра в такой республике, как правило, отсутствует. Президентская республика строится по принципам разделения власти на три ее ветви — законодательную, исполнительную и судебную — и их уравновешивания с помощью системы сдержек и противовесов. Смысл этой системы состоит в том, что ни одна из ветвей власти не может взять верх над остальными. Президента страны избирают внепарламентским путем: или всенародным голосованием (как, например, сейчас у нас в стране), или коллегией выборщиков (как, скажем, в США). Это обеспечивает независимость источника власти президента от парламента. Правительство, администрацию формирует сам президент, перед ним же они и отчитываются. Президент получает также право отлагательного вето в отношении парламентских решений: он может вернуть на повторное рассмотрение в высший законодательный орган любой законопроект. Но если парламент вторично, квалифицированным большинством голосов — 2/3 в обеих палатах — проголосует за него, то проект становится законом, обретает юридическую силу, невзирая на мнение президента. Не вправе президент и распустить парламент.

Парламентская республика отличается прежде всего верховенством парламента. Именно перед ним несет ответственность правительство. Формальным признаком парламентской республики является наличие должности премьер-министра (например, в ФРГ он называется канцлером). Формирование правительства осуществляется из числа лидеров партии, располагающей большинством мест в нижней палате парламента. Глава государства — президент выполняет только правительственные функции. В таком государстве более сильным является влияние партий на политику. Однако в парламентской республике зачастую именно правительства начинают исполнять роль первой скрипки в политическом оркестре. Они устанавливают жесткий контроль за деятельностью парламента. Примерами парламентских республик являются такие государства, как Италия, Федеративная Республика Германия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Индия, Израиль, Турция. В частности, в Италии президент избирается на совместном заседании обеих палат парламента с участием делегатов от областей. В сфере законодательной власти президент обладает правом созыва парламента на чрезвычайные сессии, правом роспуска парламента или одной из его палат. Однако подобные решения должны быть согласованы с министрами и одобрены ими.

Наконец, есть республики, которые трудно отнести к парламентским или президентским, поскольку они обладают признаками и тех, и других. Эти республики представляют собой смешанную форму правления. Наиболее характерным примером такой республики можно считать V республику (с 1958 года) во Франции. Чисто внешне в ней были сохранены все атрибуты парламентаризма, но реально центр власти сместился в сторону президента. Президент Франции наделялся широкими полномочиями, с 1962 года его стало избирать все население страны, обладающее правом голоса. Правительство формируется президентом и несет ответственность перед ним. Член кабинета министров не может быть одновременно и депутатом парламента, кроме того, должность несовместима со всякой иной государственной службой и профессиональной деятельностью. Фактически руководит правительством президент, а не премьер-министр. Президент Франции может распустить парламент; он может также издавать ордонансы — специальные указы, которые вступают в действие без предварительного согласования с парламентариями.

Форма правления в Российской Федерации

В современной России также установилась смешанная форма правления. С одной стороны, президент избирается путем прямого голосования, является главой государства, главнокомандующим Вооруженными силами страны, обладает правом отлагательного вето. С другой стороны, он не вписан ни в одну из ветвей власти, а как бы стоит над ними. Парламент не только утверждает главу правительства, но и может вынести вотум недоверия правительству. Сильная президентская власть необходима сегодня России для того, чтобы лучше преодолеть стоящие перед страной трудности, кризисные явления. Такой большой и разнообразной по своему укладу стране, как Россия, необходима централизация власти, способность власти принимать оперативные решения. Располагаясь над ветвями власти, президент России обеспечивает организацию их деятельности и осуществляет руководство ими. Важная роль отводится президенту и в законодательном процессе: он выступает инициатором разработки и принятия ряда новых законов. В то же время власть президента в Российской Федерации не безгранична. Его указы не должны противоречить Конституции РФ, законам страны — нормативным актам, обладающим высшей юридической силой. Парламент РФ — Федеральное собрание — может отрешить президента от должности при условии подачи за это решение 2/3 голосов в каждой из палат: Совете Федерации и Государственной думе.

Современное государственное устройство. Унитарная государственность

Современный мир знает три основных формы государственного устройства: унитарное государство, вся власть в котором, вся полнота суверенитета сосредоточена в центре; союзное государство — федерация; особый союз государств — конфедерация.

Наиболее распространена в мире унитарная форма (от лат. «унус» — «один»). К таким государствам относятся, например, Франция, Греция, Португалия, Украина, Швеция, Япония. Характерными признаками унитарного государства являются:

- наличие единой конституции — основного закона страны, верховенство которого признается на всей территории;

- единая система органов государственной власти — один парламент, один глава государства, одно правительство, — юрисдикция (полномочия) которой распространяется на всю территорию страны;

- единое гражданство;

- единая система права, единая система правосудия;

- территория состоит из административно-территориальных единиц: уездов, департаментов, округов. Автономия допускается только в рамках местного самоуправления;

- суверенитет в таком государстве не разделен, он весь сосредоточен в центре.

Унитарная форма государственного устройства относительно проста и считается наиболее удобной для управления экономикой, другими сферами жизни страны. Но далеко не всегда данная форма может в полной мере отразить интересы, традиции страны, ее народа. Например, в унитарной Испании, представляющей собой, согласно конституции, единое государство, вот уже много лет не сходят со страниц газет материалы о баскском движении за автономию, то есть за обособление своей страны. Дело в том, что, по испанским государственным законам, Страна басков и Каталония имеют только национально-территориальную автономию, то есть местное самоуправление, и суть требований национальных меньшинств заключается в придании их автономии статуса государственной. Но наиболее неподходящей унитарная форма оказывается для крупных многонациональных государств со сложной исторической судьбой.

Федерация — сложное государственное устройство. Конфедерация

Следующей формой государственного устройства является союзное государство — федерация. Каждое из государств, обладающее такой формой устройства, имеет свои особенности. К числу федераций относятся Соединенные Штаты Америки, Канада, Аргентина, Бразилия, Мексика, Федеративная Республика Германия, Австралийский Союз, Индия, Россия.

Федерация — это сложное государство, состоящее из отдельных частей, каждая из которых обладает юридической, отчасти политической и экономической самостоятельностью. Суверенитет в таком государстве распределяется между центром и субъектами федерации (штатами, землями, провинциями, кантонами, областями). Государства-федерации обладают целым рядом специфических признаков.

Прежде всего, территория федерации включает в себя территории субъектов федерации. В некоторых федерациях наряду с государственными образованиями существуют и территории, не являющиеся субъектами федерации, например, в США есть федеральный округ Колумбия, в пределах которого расположена столица США — Вашингтон. В Индии помимо 26 штатов имеются особые территории центрального подчинения. Субъекты федерации не являются полноправными государствами: они не имеют права ни от своего имени, ни тем более от имени всего государства-федерации заключать международные соглашения; чаще всего они не обладают правом одностороннего выхода из союза (правом сецессии). Именно антиконституционный выход южных штатов из состава федерации США привел к тяжелой гражданской войне между Севером и Югом.

Для федеративного государства характерен сильный центр, доминирующий в политической сфере. Так, в США, например, в случае необходимости федеральные власти страны имеют так называемое право интервенции, то есть они могут ввести федеральные войска на территорию любого штата, даже если его власти не просили об этом.

В то же время субъекты федерации наделяются своими учредительными полномочиями. Они могут принимать свои конституции и законы, но при условии, что эти конституции и законы не будут противоречить федеральным, хотя и совсем не обязательно, чтобы конституции субъектов принимались позднее федеральной конституции. Примерами в этом отношении могут служить американские штаты Массачусетс, в котором действует конституция 1780 года, и штат Нью-Гэмпшир, конституция которого была принята в 1783 году, в то время как федеральная конституция США — только в 1787 году.

Субъекты федерации могут иметь свою правовую и судебную системы. Одним из формальных признаков федерации может быть двойное гражданство, когда каждый гражданин является одновременно гражданином федерации и соответствующего государственного образования, например, штата в США или земли ФРГ. Конституции некоторых федеративных государств, как, скажем, Индии, признают только федеральное гражданство.

Для федеративных государств характерна двухпалатная структура парламента. Верхняя палата формируется из представителей субъектов федерации, обычно на основании равного представительства.

Особой формой государственного устройства является конфедерация — добровольное соглашение независимых суверенных государств, имеющих свои гербы, гимны, столицу, конституции, гражданство. Каждое из входящих в конфедерацию государств является членом международных организаций, проводит свою внешнюю политику. Но создаются и общие сферы, например, единая валюта, таможня, внешняя политика и оборона.

Государство – политико-территориальная суверенная организация публичной власти, располагающая специальным аппаратом и обязательной для исполнения всеми гражданами волей.

Государство – главный институт политической системы.

Основные признаки государства:

1) территориальная организация власти (институты гражданства, государственные границы);

2) публичный характер власти (несовпадение государства и общества, аппарат управления);

3) суверенный характер власти (верховенство внутри страны и независимость во внешних отношениях);

4) принудительный характер власти («монополия на законное насилие»);

5) исключительное право на взимание налогов и сборов и выпуск (эмиссию) денег;

6) обязательность членства в государстве;

7) представительство общества как целого, защита общих интересов и общего блага;

Основные теории происхождения государства: теологическая, классовая, патриархальная, договорная (естественно-правовая), теория насилия.

| Функции государства | |

| внутренние | внешние |

| 1. Регулирование экономики

2. Регулирование социальных отношений 3. Охрана общественного порядка 4. Правотворчество 5. Защита основ конституционного строя 6. Идеологическая деятельность |

1. Развитие сотрудничества со странами мира

2. Защита страны от внешних нападений 3. Защита государственных интересов на международной арене |

| Форма государства | ||

| форма правления | форма устройства | политический режим |

| Монархия

– абсолютная (Саудовская Аравия); – дуалистическая (законодательная власть разделена между монархом и парламентом) (Иордания); – парламентарная (Великобритания); – сословно-представительная (XV–XVIII вв. в России). Республика – президентская (США); – смешанная – ответственность правительства перед президентом и парламентом – (Россия); – парламентская (ФРГ, Италия) |

1) унитарное государство (Франция,Китай);

2) федерация (определённый суверенитет территориальных образований): – территориальная (США); – территориально-национальная (Россия); 3) конфедерация (объединение независимых государств) (Сенегамбия) |

1) демократический (развитые современные страны);

2) недемократические: – тоталитарный – всеобъемлющий контроль государства над всеми сферами общественной жизни (фашистская Германия); – авторитарный – допускает некоторое разнообразие в экономике, социальной сферах, гипертрофированная исполнительная власть |

Государственный аппарат (механизм) – система государственных органов и учреждений, при помощи которых осуществляются государственная власть и государственное управление. Его структура определяется функциями государства.

Объект авторского права ООО «Литрес»

Политический режим – совокупность средств, методов и приёмов осуществления власти и достижения политических целей.

| Демократический политический режим | Авторитарный политический режим | Тоталитарный политический режим |

| 1) признание народа единственным источником суверенитета; | 1) концентрация реальной власти в руках политического лидера или политической группы, возможность проникновения в которую строго ограничена; | 1) однопартийная система, господство единственной массовой партии, лидер которой одновременно является лидером государства; |

| 2) гарантии гражданских, политических, социально-экономических прав личности, признание их естественнымии неотчуждаемыми; 3) формирование органов власти путём свободных выборов на принципах всеобщего, равного и тайного избирательного права; 4) создание условий для деятельности партий, уважение большинством мнения и интересов меньшинства; 5) реализация принципа разделения властей; 6) многообразие и равноправие форм собственности, рыночная экономика; 7) развитая система органов местного самоуправления;  право меньшинства на оппозицию при подчинении решениям большинства право меньшинства на оппозицию при подчинении решениям большинства |

2) осуществление политической власти административно-командными методами с применением принуждения или угрозы применения силы; 3) разрешение определённого идейного и политического многообразия, границы которого строго определены, реальная политическая борьба за власть не допускается; 4) ограничение и регламентация политических и личных прав граждан; 5) ограничение свободы СМИ; 6) относительно независимыми от государства являются: экономика, производство, повседневная жизнь, общественные организации |

2) единственно разрешённая обязательная идеология; 3) монополия партии и государства на средства массовой информации; 4) разветвлённая система политической полиции, тотальный контроль над всеми сферами общественной жизни; 5) централизованный характер управления экономикой |

Всеобщие институты демократии — это организационные формы, с помощью которых реализуются демократические принципы. К ним относят: выборность высших органов государства; ответственность выборных органов перед избирателями или их уполномоченными (депутатами); сменяемость состава выборных государственных органов по истечении срока их полномочий.

| Две формы демократии | |

| прямая (непосредственная) | опосредованная (представительная) |

| институтами являются: выборы, референдумы, собрания, митинги, демонстрации, обращения в органы власти (петиции) и всенародное обсуждение важнейших вопросов | подразумевает возможность народа осуществлять свою власть через своих представителей в различных государственных органах, например, в парламент страны |

Гражданское общество – это относительно самостоятельная от государства и самоорганизующаяся система социальных, экономических и политических отношений, включающая в себя различные формы объединений людей с целью удовлетворения собственных материальных и духовных потребностей.

Назначение гражданского общества состоит в достижении оптимального и гармонического сочетания частных и общественных интересов.

Условия существования гражданского общества:

– верховенство закона;

– частная собственность как экономическая основа гражданского общества;

– создание условий для самодеятельности граждан в различных сферах общественной жизни;

– деятельность политических организаций во благо всех членов общества в рамках закона;

– доступность и многообразие образования;

– наличие сильной «четвёртой власти» – независимых СМИ.

Правовое государство – демократическое государство, в котором соблюдается принцип верховенства права, права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью.

Признаки правового государства

1. Верховенство закона – закону подчиняются не только граждане и их объединения, но и само государство. Закон – нормативно-правовой акт, изданный высшим представительным органом государственной власти и обладающий высшей юридической силой.

2. Полная гарантированность и незыблемость прав и свобод граждан, установление и реализация принципа взаимной ответственности личности и государства.

3. Организация и функционирование государственной власти на основе принципа разделения властей, действие системы сдержек и противовесов, препятствующих утверждению авторитаризма.

4. Независимая судебная власть.

5. Ответственность власти перед населением и её подчинение интересам общества.

6. Наличие развитого гражданского общества и местного самоуправления.

Видеоурок: Государство, его функции

Лекция: Государство, его функции

Самым главным институтом политической сферы жизнедеятельности общества является государство.

Государство – это политическая организация, обеспечивающая внутреннюю целостность и внешнюю безопасность своей территории.

Чем государство отличается от других политических институтов? Рассмотрим признаки:

Суверенитет – независимость государственной власти в решении внутренних и внешних вопросов. Историческим примером нарушения суверенитета было военное вторжение Германии на территорию СССР без объявления войны.

Территория – та часть земли, ограниченная государственной границей. Пример: территория России составляет более 17 млн. кв.км. и граничит с 18 государствами, среди которых, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан и др.

Публичная власть – этим термином характеризуется власть, адресованная народу и служащая её интересам. Защита публичных интересов обеспечивается Конституцией – основным законом РФ, принятым 12 декабря 1993 г. и обладающим высшей юридической силой.

Аппарат управления и аппарат принуждения – включает все органы государственной власти, каждый из которых решает конкретные задачи и осуществляет конкретные функции государства. Пример: Госдума РФ помимо того, что обсуждает и принимает законопроекты, назначает на должность и освобождает от неё Председателя Центробанка, Председателя Счетной палаты.

Наличие монопольных прав – издание законов, сбор налогов, эмиссия денег.

Узнаем основные направления деятельности (функции) государства. Функции делятся на внутренние и внешние.

Функции государства – это основные направления его деятельности, связанные с осуществлением политической власти.

К внутренним относятся:

Правовая – издание нормативно-правовых актов (законов, указов, постановлений и др.) и контроль за их соблюдением. Пример реализации: согласно ФЗ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы товар был безопасен для его жизни и здоровья. Для осуществления контроля над соблюдением данного закона создан специальный орган Роспотребнадзор.

Политическая – обеспечение общественного порядка и стабильности, консолидация общества. Пример реализации: путем предоставления гражданам и организациям гарантий безопасного участия в митингах, забастовках, а также в оппозиционных движениях.

Экономическая – государственное регулирование хозяйственной и производственной жизни страны, стимулирование предпринимательской активности граждан. Пример реализации: разработка и утверждение Государственного бюджета РФ, и контроль над его расходованием.

Социальная – обеспечение нормальных условий жизни населения, путем выработки и осуществления образовательных, здравоохранительных, культурных программ, мер социальной поддержки. Пример реализации: предоставление материнского капитала, является мерой государственной поддержки российских семей.

Правоохранительная – деятельность специальных органов государства, направленная на обеспечение соблюдения законных предписаний всеми членами общества. Пример реализации: сотрудники полиции задержали гражданина Г., подозреваемого в краже.

Экологическая – деятельность по охране окружающей среды и рациональному использованию природных богатств во благо общества. Пример реализации: согласно статье 250 УК РФ загрязнение источников питьевого водоснабжения, повлекшее причинение существенного вреда животному или растительному миру наказывается штрафом в размере до 80 т.р.

Культурно – воспитательная — деятельность по реализации культурных прав граждан (права на образование, свободы творчества, право доступа к культурным ценностям) а также воспитание духовно – нравственных законопослушных граждан. Пример реализации: празднование Дня Победы.

К внешним функциям относятся:

-

обеспечение национальной безопасности,

-

дипломатические отношения,

-

внешнеэкономическая деятельность.

Перейдем к изучению формы государства, состоящей из:

-

формы правления, характеризующей способ образования госорганов;

-

формы государственного устройства, определяющей внутреннее строение государства;

-

политического режима, характеризующего средства и методы государственного управления.

Существуют две формы правления: монархия (наследование власти) и республика (выборная власть).

Монархия имеет два вида:

-

абсолютная

-

конституционная

Абсолютная монархия – нет никаких ограничений власти монарха.

Он издает законы, руководит правительством, отправляет правосудие. Примеры: Россия до февраля 1997г., современная Саудовская Аравия.

Конституционная монархия – власть монарха ограничена парламентом.

Существуют два вида конституционной монархии: дуалистическая и парламентарная. В дуалистической имеются две властвующие силы: монарх и парламент. Законы издает парламент, монарх принимает важные решения: назначает Правительство, распускает Парламент, может наложить вето на принятый закон. Пример: Марокко. В парламентарной же монарх осуществляет представительные функции и властными полномочиями не обладает. Например, министр может не утвердить указ монарха и не исполнить его. Здесь сильна роль парламента, который формирует правительство. В данном процессе принимает участие и монарх, он назначает правительство. Пример: Великобритания.

Республика имеет три вида:

- парламентская

- президентская

- смешанная

Парламентская – сильна власть парламента: он формирует правительство из парламентского большинства (партий), выносит вотум недоверия Правительству.

Фактическим главой государства здесь является не президент, а премьер-министр. Президент в основном выполняет представительные функции. Примеры: Германия, Турция и др.

Президентская – сильна власть президента: он глава государства и глава исполнительной власти, перед парламентом ответственности не несёт.

Премьер-министр отсутствует. Пример: США.

Смешанная республика сочетает признаки парламентской и президентской.

Пример: РФ. В нашей стране Президент избирается всенародным голосование, становится главой государства и не входит ни в одну ветвь государственной власти. Парламент утверждает премьер – министра (главу Правительства) и может вынести вотум недоверия Правительству. Правительство ответственно как перед Парламентом, так и перед Президентом.

Существуют три формы государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация.

Унитарное – это единое государство с одноуровневой системой государственных органов и законодательства.

Это значит, что в государстве функционируют единые органы: один Парламент, одно Правительство, один глава государства. Действуют единые Конституция и законы. Из этого следует, что административно – территориальные единицы государства (округа, уезды) не обладают суверенитетом и всецело подчинены централизованным органам власти. Это обусловило однопалатность Парламента. Но имейте ввиду, что в рамках местного самоуправления автономия допускается. Примерами унитарных государств являются Франция, Греция, Украина, Япония.

Понятно, что унитарная форма устройства возможна лишь в малочисленных государствах. А в государствах с большой численностью населения формой государственного устройства является федерация.

Федерация – союзное государство.

Которое в отличии от унитарного имеет двухуровневую систему государственных органов (Федеральное Собрание РФ – Народное собрание РД, Правительство РФ – Правительство Калужской области) и двухуровневую систему законодательства (Конституция РФ – Конституция Республики Адыгея). Таким образом, получается, что административно – территориальные единицы (субъекты) федерации обладают суверенитетом, хотя и ограниченным. Парламент федерации состоит из двух палат, нижний из которых представляет интересы субъектов федерации. Примерами федерации являются Россия, США, Канада, Бразилия, Германия и др.

Конфедерация – добровольный союз независимых суверенных государств для осуществления каких-либо совместных целей и задач.

Члены конфедерации имеют свою государственную символику, столицы, конституции, гражданство.

Признаки конфедерации:

- отсутствие общей территории;

- отсутствие общих законодательных и управленческих органов;

- отсутствие общего законодательства и гражданства;

- наличие общего конфедеративного органа, состоящего из делегатов суверенных государств;

- наличие права выхода из конфедерации.

Примеры конфедерации: современные Босния и Герцеговина, бывший СССР, Сербия и Черногория 2003-2006 годов, Арабская Исламская Республика ( Ливия, Тунис 1974 года). Ошибочно мнение о том, что СНГ является конфедерацией. Содружество Независимых Государств (СНГ) является международной организацией.

Понятие и типы политического режима мы разберем на уроке «4.4.Типология политических режимов».

Автор: Абулова Б.Т.

Раздел «Политика»

Политика и власть

Политика — это сфера общественных отношений по поводу распределения и реализации власти.

Власть — это возможность субъекта управлять действиями подвластного объекта.

Источники власти: сила, авторитет, харизма, традиция, религия, богатство, информация.

Механизмы властного воздействия: насилие, убеждение, шантаж и др.

Виды власти:

— естественная (основывается на уважении, не распространяется на все общество, например, власть в семье: мама говорит мыть посуду, поэтому ты моешь),

— политическая (может называться публичная).

Признаки политической власти:

— распространяется на все общество,

— может применять силу в пределах страны (например, помещать в тюрьму),

— действует от имени всего общества,

— имеет единый общегосударственный центр принятия решений.

Политическая власть, в свою очередь, делится на:

— государственную,

— негосударственную (партийную, международную, местное самоуправление — власть в городе или селе).

Таким образом, не вся власть является политической властью и не вся политическая власть является государственной.

Функции политической власти:

— регулятивная (регулирует жизнь граждан),

— интегративная (объединяет усилия граждан для достижения общего блага),

— социальная (помогает людям),

— охранительная (охраняет правопорядок).

Легитимность — это одобрение власти обществом.

Политическая власть имеет свою систему.

Политическая система

Политическая система — комплекс норм и институтов, составляющих политическую самоорганизацию общества.

Элементы (подсистемы) политической системы:

— институциональный (организационный) включает в себя политические институты, например, государство, партии, политические движения, правительство,

— нормативный включает в себя социальные нормы: законы, традиции, обычаи, религиозные нормы (да-да, это все оказывает влияние на политику, например, в давние времена царей «венчали» на царство в церкви),

— культурный (культурно-идеологический) включает в себя знания, политическую культуру, политические идеологии,

— коммуникативный включает в себя связи и передачу информации между субъектами политики,

— функциональный включает в себя функции политических институтов.

Функции политической системы:

— ориентационная (выбор целей развития общества),

— правовая (разработка законодательства),

— интегративная (согласование интересов членов общества),

— контролирующая (контроль за исполнением государственных решений),

— охранительная (охрана правопорядка).

Виды политических систем:

— демократические (источником власти является народ),

— недемократические (источником власти является не обновляемая из народа политическая элита).

Политический процесс

Политический процесс — совокупность действий субъектов политики, направленных на осуществление функций в рамках политической системы. Иными словами, это цепь политических событий.

Субъекты политического процесса:

— государство,

— партия,

— гражданин,

— международный орган и др.

Объекты политики:

— внешние (снаружи страны: оборона, международное экономическое сотрудничество, решение глобальных проблем и др.),

— внутренние (внутри страны: социальная политика, демографическая политика, охрана правопорядка и др.)

Стадии политического процесса:

1) Появление политической проблемы

2) Выявление и согласование интересов

3) Формирование программы деятельности

4) Обсуждение программы

5) Осуществление программы компетентными органами

6) Контроль за реализацией

7) Оценка результатов и определение видов ответственности за успех или провал

Классификации политических процессов:

— по масштабу: внешнеполитический (международный), внутриполитический, национальный, региональный, местный;

— по публичности принятия решений: явный, теневой (непонятность и бесконтрольность государственных решений);

— по методам: консенсусный (стремление к компромиссу), конфликтный;

— по значимости для общества: базовый (охватывает всё общество и ведёт к смене состояния его политической системы), частный (периферийный, охватывает формирование политических ассоциаций, развитие местного самоуправления, другие отношения в политической системе, не оказывающие принципиального влияния способы осуществления власти);

— по временной характеристике: долгосрочный (например, формирование государства), краткосрочный (например, проведение выборов).

Особенности политического процесса в современной России: множество субъектов, идеологический и партийный плюрализм, формирующееся гражданское общество, постепенное развитие политической культуры населения.

Основной субъект политического процесса — это государство.

Государство

Государство в широком смысле — это страна.

Государство в узком смысле — это государственный аппарат, т. е. совокупность государственных органов (действуют от имени государства, напрямую связаны с политикой: правительство, парламент и т. д.) и государственных учреждений (финансируются государством с целью снабжать людей общественными благами: вокзал, школа, больница, почта и т. д.)

Теории происхождения государства:

— теологическая (государство создал бог, а правитель — его наместник),

— теория насилия (одно общество захватывает другое и подчиняет),

— классовая (доминирующему классу понадобились инструменты для закрепления господства, поэтому он создал государственность),

— патриархальная (государство выросло из семьи; если вспомнить стадии развития этноса, то получается довольно логично: семья — род — племя — народность — нация — государство),

— договорная. Эта теория самая интересная, остановимся на ней поподробнее. Один из авторов — Томас Гоббс, он написал книгу «Левиафан». По его теории существует 2 состояния общества:

а) естественное (догосударственное существование общества, в котором наиболее полно раскрывается сущность ничем не контролируемого злого человека, употребляются такие выражения: «человек человеку — волк», «война всех против всех»),

б) государственное (оно появляется, когда люди отказываются от части своих свобод в обмен на гарантии безопасности). Например, я отказываюсь от своего права убивать других людей для того, чтобы мы признали убийство в государстве незаконным и тем самым я и мои близкие получили гарантии защиты от него.

Признаки государства:

— территория,

— население,

— публичная (политическая) власть,

— налоги,

— законодательство,

— аппарат принуждения (аппарат легального применения силы — правоохранительные органы),

— символика (флаг, герб, гимн),

— суверенитет — верховенство власти на своей территории (внутренний суверенитет) и независимость в международных отношениях (внешний суверенитет).

Когда мы узнали признаки государства, можем составить из них определение. Например, государство — это суверенная политико-территориальная организация власти. Или любое другое из этих признаков, в составлении определений нет ничего сложного.

Функции государства:

— внешние (оборона, решение глобальных проблем, международное экономическое сотрудничество),

— внутренние (экономика внутри страны, защита правопорядка, социальная и др.)

Почему государство является основным институтом политической системы:

— выступает в качестве официального представителя всего народа,

— обладает наивысшей концентрацией власти,

— обладает суверенитетом,

— интегрирует остальные элементы политической системы.

Разделение властей

Разделение властей (может называться «система сдержек и противовесов») — деление государственной власти на 3 независимые ветви: законодательную, исполнительную и судебную.

Отмечу также, что Президент РФ координирует их работу ветвей власти.

Цели разделения властей:

— ограничение власти,

— недопущение деспотизма,

— сведение к минимуму ошибок в управлении обществом.

Система разделения властей существует не во всех формах государства.

Форма государства

Форма государства — политическая организация общества.

Форма государства включает в себя 3 элемента:

— форма правления (способ организации высших органов власти),

— форма государственного (территориального) устройства (отношения между территориальными образованиями государства),

— политический режим (система методов управления обществом).

Разберем все три.

Форма правления

Форма правления — способ организации высших органов власти.

Главный вопрос формы правления: «Кто правит?»

Виды форм правления:

1. Монархия (признаки: должность правителя передается по наследству, власть не имеет срока).

Виды монархии:

— Абсолютная монархия:

— монарх издает законы,

— перед ним отвечает правительство,

— монарх является верховным судьей и верховным священнослужителем,

— его власть ничем не ограничена.

— Дуалистическая монархия:

— законы издает парламент, монарх может издавать законы в перерывах между его сессиями,

— у монарха есть право вето (не подписать закон, принятый парламентом),

— перед монархом отвечает правительство,

— монарх может распустить парламент.

— Парламентская монархия:

— законы издает только парламент,

— перед ним отчитывается правительство,

— монарх являет собой единство нации, не имея реальных полномочий, сохраняет номинальные функции, например, подписывает от имени страны документы.

Примечание: дуалистическая и парламентская монархии могут называться конституционными, так как в них власть монарха ограничена конституцией.

2. Республика (признаки: президент избирается народом или парламентом — представителем народа, власть имеет срок, например, в РФ срок полномочий президента 6 лет).

Виды республики:

— Президентская республика:

— президент избирается народом,

— президент не может распустить парламент,

— президент формирует правительство, является его главой, перед ним оно отвечает, премьер-министра нет.

— Смешанная (полупрезидентская) республика:

— президент избирается народом,

— президент формирует правительство из лидеров партии, занимающей большинство мест в парламенте,

— правительство отвечает перед президентом и парламентом, существует премьер-министр,

— президент может распустить парламент.

— Парламентская республика:

— президент избирается парламентом,

— парламент формирует правительство и перед ним оно отвечает, существует премьер-министр,

— президент может распустить парламент,

— однако полномочия президента номинальны, он все делает по рекомендации правительства.

Примечание: ни один президент не издает законы, такое право есть только у абсолютных и дуалистических монархов.

Форма государственного (территориального) устройства

Форма государственного устройства — отношения между территориальными образованиями государства.

Основной вопрос: «Какие полномочия есть у территориальных единиц?»

Виды форм государственного устройства:

1. Унитарное государство:

— территориальные единицы не обладают политической самостоятельностью,

— по всей стране единые законы, налоги, бюджет и гражданство.

2. Федерация:

— территориальные единицы обладают определенной самостоятельностью, двухуровневая система власти: федеральная власть (Федеральное собрание, Правительство РФ, Президент) и власть субъектов (Законодательное собрание Свердловской области, ее Правительство и Губернатор),

— парламент страны будет двухпалатным, чтобы обеспечить представительство субъектов (например, у нас такой палатой является Совет Федерации),

— в субъектах федерации могут быть свои законы (а если субъект называется республикой, то даже свои конституции), налоги, бюджет и гражданство, но есть и федеральное законодательство общее для всех (например, в США есть штаты с разрешенной смертной казнью, а есть с запретом на нее),

— субъекты не могут выйти из федерации в одностороннем порядке.

Федерации могут быть симметричными (с одинаковым статусом субъектов) и ассиметричными (разный набор прав у субъектов).

3. Конфедерация:

— является союзом суверенных государств (например, Евросоюз),

— государства обладают полной политической самостоятельностью,

— в государствах свои налоги, законы, конституции, бюджеты, гражданства,

— возможен выход в одностороннем порядке.

Политический режим

Политический режим — система методов управления обществом.

Основной вопрос: «Как правят?»

Виды политических режимов:

1. Тоталитарный:

— нет разделения властей,

— правителем является харизматический лидер (его одновременно боятся и любят),

— однопартийность, оппозиции (других партий) нет,

— единая государственная идеология (например, коммунизм или фашизм),

— командная экономика,

— всеобщий контроль, террор во всех сферах жизни общества, включая частную жизнь граждан,

— цензура (нет свободы слова), СМИ занимается государственной пропагандой,

— опора на люмпенов,

— права человека декларируются (объявляются), но не соблюдаются, возможно вынесение приговоров вне суда,

— всеобщее политическое участие, все из страха ходят на выборы и митинги,

— «запрещено все, что не разрешено».

2. Авторитарный:

— нет разделения властей,

— у власти стоит сильная политическая элита,

— может быть оппозиция, но она никогда не приходит к власти,

— опора на традиционные институты: семью, армию, церковь,

— экономика может быть рыночной,

— будет контроль и цензура в сфере политики,

— «разрешено все, кроме политики».

3. Демократия:

— источником власти является народ,

— политика определяется большинством при учете мнения меньшинства,

— разделение властей,

— политический плюрализм (много партий, много идеологий),

— гласность (нет политической цензуры, свободные СМИ),

— рыночная экономика,

— защищаются права человека,

— свободное политическое участие,

— «разрешено все, что не запрещено».

Виды демократии:

— прямая (люди непосредственно изъявляют свою волю: голосуют на выборах, на референдумах, проводят митинги),

— представительная (депутаты (наши представители) от имени населения принимают законы).

Основной принцип демократии: демократический режим эффективен только при высоком уровне политической культуры и политического участия граждан.

Недавно мы узнали 8 признаков государства, и они относятся к любому государству. Но иногда на ЕГЭ нас просят отметить признаки правового, светского, социального государств. Давайте их изучим.

Светское государство

Светское государство — это государство без официальной обязательной религии.

Признаки светского государства:

— ни одна религия не устанавливается в качестве государственной или обязательной,

— религиозные объединения отделены от государства,

— религиозные объединения равны перед законом,

— есть свобода совести (право исповедовать любую религию или быть атеистом).

Антоним светского государства — клерикальное государство.

Социальное государство

Социальное государство — это государство, в котором обеспечиваются достойная жизнь и свободное развитие человека.

Признаки социального государства:

— защита материнства, отцовства, детства,

— система социальных выплат (пенсии, пособия),

— гарантированный минимальный размер оплаты труда (ниже него не может опускаться зарплата; в разных регионах это разная сумма),

— охрана труда и здоровья людей,

— поддержка инвалидов и пожилых граждан.

Правовое государство

Правовое государство — это государство, в котором обеспечиваются верховенство права и наиболее полное осуществление прав и свобод человека.

Признаки:

— верховенство права во всех сферах общества (подчинение

закону всех граждан, организаций, а также самого государства, его органов и должностных лиц),

— разделение властей,

— взаимная ответственность государства и гражданина,

— гарантированность прав человека,

— подчинение национальной правовой системы международному праву,

— развитая правовая культура (правосознание) общества.

Итак, обобщим все, что мы знаем о государстве на примере Российской Федерации. Россия — это республиканское федеративное демократическое светское социальное правовое государство.

В таком государстве должно существовать гражданское общество.

Гражданское общество

Гражданское общество — это система не являющихся государственными общественных объединений (семейных, религиозных, национальных, социально-экономических и др.), обеспечивающих условия для реализации частных интересов граждан.

Примеры гражданского общества:

— родительский комитет школы,

— профсоюз пожарных,

— церковный приход,

— партия,

— общество книголюбов

— и все, что не является проявлением государственной власти.

Предпосылки гражданского общества:

— частная собственность, рыночная экономика,

— доминирование среднего класса,

— политический плюрализм,

— формирование горизонтальных связей между людьми и социальными институтами (без элементов господства и подчинения),

— общественный контроль за властью через свободные СМИ.

СМИ

Средства массовой информации (СМИ) — организации, занимающиеся публичной передачей информации широким слоям населения.

Примеры СМИ: телевидение, радио, интернет, газеты, журналы и др.

Функции СМИ в политике:

— информационная (дает гражданам знания о политическом процессе),

— политическая социализация (формирует политически развитую личность),

— формирование общественного мнения (создает определенное представление о политиках и их действиях),

— выражение интересов граждан (может даже передавать их петиции),

— общественный контроль за властью,

— мобилизация (мотивирует на политические действия),

— интегративная (согласовывает интересы граждан и государства).

В тоталитарных государствах СМИ являются мощным оружием пропаганды и поэтому полностью контролируются государством. В демократическом обществе влияние СМИ на политику тоже велико, поэтому этот институт называют четвертой ветвью власти.

СМИ может стать отличным социальным лифтом для становления политического лидера.

Политическое лидерство

Политический лидер — лицо, обладающее прямым влиянием на политическую жизнь общества.

Признаки политического лидера:

— организаторские способности,

— союзники, через которых он осуществляет воздействие на электорат (целевую аудиторию),

— относительное постоянство,

— ответственность,

— популярность,

— образованность,

— политическая гибкость, готовность корректировать свою политику.

Функции политического лидера:

— ориентационная (анализирует обстановку, вырабатывает политический курс),

— мобилизационная (мотивирует народ к политическим действиям),

— интегративная (объединяет единомышленников, укрепляет связь власти и народа),

— инструментальная (создает систему методов осуществления власти),

— управленческая (осуществляет управление обществом).

Классификации политических лидеров:

— по способу легитимации (получение одобрения обществом):

а) традиционный (власть передается по наследству, основывается на привычке к подчинению, например, Иван Грозный),

б) легальный (приходит к власти путем выборов, действует в рамках закона, политика является для него работой, например, В. В. Путин),

в) харизматический (его боятся и любят одновременно, народ верит в его сверхъестественные способности, его называют вождем, отцом, фюрером, обладает исключительными ораторскими навыками, например, Гитлер);

— по масштабу: национальный (президент), региональный (губернатор), местный (мэр), партийный;

— по методам общения: авторитарный (единоличное лидерство), демократический (учитывает интересы окружения);

— по воздействию на общество: консервативный, революционный, реформистский;

— по стилю:

а) лидер-знаменосец (вдохновитель масс, например, В. И. Ленин),

б) лидер-служитель (стремится не подвести предшественника, например, Брежнев),

в) лидер-торговец (окружает себя командой экономистов для демонстрации выгодности своих предложений, например, Д. Трамп),

г) лидер-пожарный (показывает себя в кризисных ситуациях, например, В. В. Путин).

Политический лидер является главным участником политической элиты общества.

Политическая элита

Политическая элита — это группа лиц, обладающих возможностью управлять обществом.

Признаки политической элиты:

— высокий статус,

— организаторские способности,

— наличие политической власти,

— небольшая по сравнению со всем обществом группа людей.

Причины существования политической элиты:

— необходимость управления обществом,

— высокий престиж, возможность получения привилегий,

— политическая пассивность большинства,

— неодинаковые способности людей к управлению обществом.

Функции политической элиты:

— интегративная (объединяет единомышленников),

— ориентационная (формирует политический курс),

— мобилизационная (мотивирует на политические действия),

— инструментальная (разрабатывает политические методы),

— кадровая (выдвигает кандидатов на должности),

— управленческая (управляет общественными процессами).

Классификации политической элиты:

— по открытости:

— демократическая (обновляется из народа через выборы, открыта для новых способных людей, невысокая сплоченность, конкуренция между элитами, представляет интересы общества, цель — благо общества),

— недемократическая (обновляется из родственников и знакомых через личные связи и кумовство, закрыта для новых людей, высокая сплоченность, консервативна, цель — сохранить свою власть);

— по наличию власти: правящая, не правящая (контрэлита);

— по масштабу: национальная, региональная, местная;

— по выражаемым интересам: религиозная, этническая (представляет интересы своего края), демографическая (Партия пенсионеров), профессиональная (выражает интересы профсоюзов).

В политическую элиту входит партийный актив.

Политические партии

Политическая партия — объединение единомышленников, стремящихся к осуществлению государственной власти для реализации интересов тех или иных слоев населения.

Признаки партии:

— нацеленность на власть,

— наличие программы (документа, описывающего задачи партии),

— наличие устава (юридического документа с основными положениями о партии),

— наличие руководящих органов,

— сеть местных организаций,

— электорат (целевая аудитория партии, например, у «Партии пенсионеров» это пенсионеры),

— идеология (идеология — это система взглядов, защищающих общественные ценности и интересы).

Структура партии:

— избиратели,

— партийная организация (партийный актив, рядовые члены партии),

— партия в системе правления (должностные лица в государственном аппарате, например, члены парламента).

Функции партии:

— представление интересов электората,

— рекруиторская или кадровая (готовит специалистов для замещения политических должностей),

— разработка партийных программ,

— политическая социализация,

— участие в избирательных кампаниях,

— мобилизация (мотивирует свой электорат на активную политическую деятельность),

— идеологическая (формирует, развивает и защищает избранную идеологию).

Классификации партий:

— по наличию власти: правящие, оппозиционные;

— по законности функционирования: легальные, нелегальные;

— по способу действий: реформистские, революционные;

— по организационной структуре:

а) массовые (много людей, работают постоянно, много представительств, жесткая дисциплина, фиксированное членство, членские взносы; больше людей — больше членских взносов),

б) кадровые (мало людей, работают только во время выборов, свободное членство, опираются на профессионалов, нет членских взносов, финансируются заинтересованными лицами);

— по идеологии:

а) консервативные (основная ценность — стабильность; сохранение традиций, опора на традиционные институты: семью, армию, церковь, сильное государство, частная собственность),

б) либеральные (основная ценность — свобода, частная собственность, свободное предпринимательство, невмешательство государства в частную жизнь),

в) социал-демократические (следует обратить внимание не на то, что они демократы, а на то, что они социалисты, основные ценности: равенство и справедливость, нет частной собственности, путь к социализму через реформы, перераспределение доходов в пользу бедных, защита окружающей среды),

г) коммунистические (как социалисты, только с упором на революцию),

д) националистические (идея национального неравенства, признание превосходства собственной нации над другими),

е) фашистские (идея превосходства одной расы над другой, диктатура, вождизм, милитаризм),

ж) клерикальные (поддерживают определенную религию);

— по политическому спектру:

а) левые (против частной собственности: социалисты и коммунисты),

б) правые (за частную собственность: консерваторы и либералы),

в) центристы (за компромисс и сотрудничество).

Партийная система — совокупность партий и отношений между ними.

Виды партийных систем:

— однопартийная (к власти постоянно приходит только одна партия, такое происходит при тоталитарном режиме, например, в СССР это была КПСС),

— двухпартийная (есть две сильные партии, которые приходят к власти, другие партии никогда не приходят, например, в США две партии — это демократы и республиканцы, в Великобритании — консерваторы и лейбористы),

— многопартийная (множество партий имеют реальную возможность получить власть).

От партии следует отличать политическое движение.

Политические движения

Политическое движение — это объединение граждан на основе общих политических интересов.

Признаки политического движения:

— не стремится к государственной власти (основное отличие от партии),

— более широкая социальная база, чем у партии,

— неформальное членство,

— нет идеологии,

— нет строгой иерархии,

— кратковременно по сравнению с партией.

Виды политических движений:

— экологические,

— антивоенные,

— антиглобалистские,

— феминистические,

— молодежные,

— конфессиональные и т. д.

Членство в партии или политическом движении — одна из общедоступных форм политического участия.

Политическое участие

Политическое участие (поведение) — это деятельность человека с целью повлиять на политический процесс, реализовать собственные политические цели.

Классификации политического участия:

по частотности:

— активное,

— профессиональное (профессиональный политик),

— случайное (иногда ходит на выборы),

— аполитичное. Политический абсентеизм — отсутствие политического участия, неиспользование политических прав, ведущее к неэффективности демократических институтов. Возможные причины: утрата доверия к власти, невозможность влиять на власть, равнодушие к политике, отсутствие необходимых знаний.

по форме:

— непосредственное (прямое: действуем сами),

— опосредованное (представительное: выбираем представителей, они действуют от нашего имени),

по мотивации:

— добровольное (инициатива исходит от человека),

— мобилизованное (инициатива исходит от государства, например, в СССР все обязаны были участвовать в митингах),

по результатам:

— конструктивное (способствующее нормальному функционированию политической системы),

— деструктивное (подрывающее общественный порядок),

по субъекту:

— индивидуальное (поступки индивида),

— групповое (деятельность политических организаций),

— массовое (референдумы, митинги, демонстрации).

Формы политического участия:

— участие в митингах, демонстрациях, пикетах (размещение у пикетируемого здания с плакатами),

— членство в партиях и политических движениях,

— индивидуальные и коллективные (петиции) обращения к органам власти,

— участие в референдумах (референдум — это голосование по очень важному вопросу, которое подразумевает согласие или не согласие и проводится не регулярно; например, в Крыму был референдум, вопрос на котором выглядел примерно так: «Хотите вступить в состав РФ?»),

— участие в выборах.

Выборы

Выборы — это избрание представителей народа в органы власти.

Функции выборов:

— обновление политической элиты,

— мотивация элите работать хорошо,

— легитимация власти,

— волеизъявление народа.

Виды выборов:

— федеральные (выбора президента),

— региональные (выборы губернатора),

— муниципальные (выборы мэра города).

Принципы демократических выборов (да, в тоталитарном режиме тоже могут быть выборы, но победитель известен заранее):

— всеобщность (голосовать могут все, обладающие активным избирательным правом),

— равенство (у всех по одному голосу),

— альтернативность (состязательность кандидатов),

— тайное голосование (в кабинках),

— прямота (мы голосуем за кандидата или партию, а не за выборщика, который сделает это за нас),

— гласность (присутствуют независимые наблюдатели и СМИ),

— добровольность (можно не голосовать),

— доступность правдивой информации о кандидатах.

Избирательная система

Избирательная система — это совокупность правовых норм, определяющих порядок проведения выборов и подведения итогов голосования.

Компоненты избирательной системы:

— избирательное право,

— избирательный процесс.

Избирательное право — совокупность правовых норм, связанных с выборами.

Виды избирательного права:

• активное (право голосовать; в РФ им обладают совершеннолетние дееспособные граждане, не содержащиеся в местах лишения свободы),

• пассивное (право быть избранным; например, для того чтобы обладать пассивным избирательным правом на должность Президента РФ, нужно быть гражданином старше 35 лет, Губернатор субъекта РФ должен достичь 30 лет, Сенатор Совета Федерации — 30 лет, Федеральный министр — 30 лет, Депутат Государственной Думы — 21 год).

Избирательный процесс (избирательная кампания) — комплекс стадий проведения выборов и подготовки к ним.

Стадии избирательного процесса:

1. организационный этап (назначение даты, формирование избирательных округов, избирательных комиссий, списков избирателей),

2. выдвижение и регистрация кандидатов (они могут быть от партий или самовыдвиженцами),

3. предвыборная агитация — деятельность с целью склонить выбор избирателя к определенному кандидату или партии (всем предоставляются равные условия для обеспечения политического плюрализма, например, равное эфирное время, равное финансирование от государства; агитация прекращается за сутки до голосования),

4. голосование,

5. установление результатов.

Виды избирательных систем:

1. мажоритарная:

— могут быть независимые (беспартийные) кандидаты,

— есть личная ответственность кандидата перед избирателями,

— страна делится на округа,

— победитель получает все (в орган не попадают представители меньшинства),

— победитель может определяться как по абсолютному большинству (50% +1 голос), так и по относительному (больше, чем остальные),

— когда выборы идут по абсолютному большинству, возможен второй круг (если никто 50%+1 не наберет),

2. пропорциональная:

— выдвигаются только партии (партийные списки),

— нет личной ответственности кандидатов перед избирателями, потому что голосование идет не за людей, а за партии (кандидаты ответственны именно перед партией),

— страна не делится на округа (единый избирательный округ),

— мандаты (должности) распределяются пропорционально числу отданных за партию голосов,

— есть избирательный барьер (в РФ это 5%), не достигнув которого, партия не попадает в орган,

— в орган могут попасть представители меньшинства.

Небольшой пример голосования по этим избирательным системам

3. Смешанная:

— Часть мандатов идет по мажоритарной системе, часть — по пропорциональной (так формируется Гос. Дума РФ).

Политическая культура

Политическая культура — совокупность политических знаний, опыта и способов политических действий субъекта политики.

Политическая культура формируется в результате политической социализации. Ее каналы: семья, СМИ, образовательные учреждения, партии и др.

Функции политической культуры:

— социализация (формирование политически развитой личности),

— интегративная (объединение единомышленников),

— коммуникативная (установление связей между людьми),

— ориентационная (выработка политических взглядов),

— адаптационная (помощь в приспособлении к новым политическим реалиям).

Классификации политической культуры:

по стилю:

— патриархальная (традиционная: знания ограничены информацией от своей малой группы, например, семьи, отсутствие интересов к развитию),

— подданническая (полное подчинение государству, разделение его ценностей, нежелание что-то изменять),

— культура участия (критическое отношение граждан к власти, их заинтересованность в политической активности);

по субъекту:

• политическая культура личности,

• политическая культура общества.

Политическая культура напрямую связана с политическим участием и политическим сознанием.

Политическое сознание — это мысли и переживания субъектов политического процесса относительно самого этого процесса и собственной роли в нем, основной предмет изучение политической психологии.

Уровни политического сознания:

— обыденное (формируется у всех людей стихийно, в повседневной жизни),

— теоретическое (является результатом квалифицированной профессиональной деятельности ученых, идеологов).

Это разные уровни одного и того же политического сознания, которые находятся во взаимосвязи, влияют друг на друга.