| № | Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|---|

| 25.1 | Раскрытие смысла понятия | 2 |

| Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) | 2 | |

| Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от других понятий,

ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу |

1 | |

| В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по существу.

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не раскрывающие смысла понятия. ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла |

0 | |

|

Указания по оцениванию: 1. Не засчитывается: – характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл которого должен быть раскрыт; – в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в формулировке задания; – объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 0 баллов |

||

| 25.2 | Наличие и качество предложений, содержащих информацию о различных аспектах понятия | 2 |

| Составлены два предложения, каждое из которых содержит корректную с точки зрения научного обществознания информацию о соответствующих требованию задания аспектах понятия | 2 | |

| Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки зрения научного обществознания информацию о любом аспекте понятия в соответствии с требованием задания | 1 | |

| Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла | 0 | |

| Указание по оцениванию:

При оценивании не засчитываются: – предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; – предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих знаний; – словосочетания, нераспространённые предложения |

||

| Максимальный балл | 4 |

Всех приветствую! Эта статья посвящена наиболее острой теме — социального неравенство в современной России. Кто из нас не задумывался, почему одни люди богатые, а другие бедные; почему одни перебиваются с воды на компот, а другие ездят на Бентли и все им нипочем? Уверен, что эта тема волновала тебя, дорогой читатель! Неважно, сколько тебе лет. Всегда есть ровесник, который удачливее, счастливее, богаче, лучше одет…. и пр. В чем причина? Каковы масштабы социального неравенства в современной России? Читай дальше и узнаешь.

Понятие социального неравенства

Социальное неравенство — это неравный доступ людей к социальным, экономическим и прочим благам. Под благом мы понимаем то (вещи, услуги и пр.), что человек считает полезным для себя (чисто экономическое определение). Вы должны понимать, что это понятие тесно связано с термином “социальная стратификация”, о которой мы писали ранее.

Общество устроено так, что люди имеют неравный доступ к благам. Причины такого положения вещей разнообразны. Одна из них — ограниченность ресурсов для производства благ. На Земле сегодня свыше 6 миллиардов человек, и все хотят вкусно есть и сладко спать. А еды, земли, в конце концов крайне становится все меньше и меньше.

Понятно, что географический фактор тоже играет свою роль. В России при всей ее территории живет всего 140 миллионов человек, и население стремительно сокращается. А вот например в Японии — 120 миллионов — это на четырех островах-то. При дикой ограниченности ресурсов японцы неплохо живут: строят искусственную сушу. Китай при населении свыше миллиарда человек — тоже в принципе неплохо живет. Такие примеры вроде бы опровергают тезис о том, что чем больше людей, тем меньше благ и неравенство должно быть больше.

На самом деле на него влияют и множество других факторов: культура данного общества, трудовая этика, социальная ответственность государства, развитость промышленности, развитость денежных отношений и финансовых институтов и пр.

Кроме того, на социальное неравенство сильно влияет естественное неравенство. Например, человек родился без ног. Или потерял ноги и руки. Вот например, как этот индивидуум:

Разумеется, живет он за границей — и в принципе, я думаю неплохо живет. А вот в России он бы, я думаю, не выжил. У нас люди с руками и ногами с голоду умирают, а социальным службам никто вообще не нужен. Так что социальная ответственность государства крайне важна при сглаживании неравенства.

Очень часто на своих занятиях слышал от людей, что если они заболевают более-менее серьезно, то компания, в которой они работают, предлагает им уволиться. И они ничего сделать не могут. Даже свои права защитить не знают как. А если бы знали, то компании бы эти “попали” на приличную сумму и в следующий раз сто раз подумали бы, стоит ли так поступать со своими работниками. То есть, правовая безграмотность населения может быть фактором социального неравенства.

Важно понимать, что при исследовании этого явления, социологи используют так называемые многомерные модели: оценивают людей по нескольким критериям. К ним относятся: доход, образование, власть, престиж и пр.

Таким образом понятие это охватывает множество разных аспектов. И если Вы пишете эссе по обществознанию на эту тему, то раскрывайте эти аспекты!

Социальное неравенство в России

Наша страна одна из тех, в которой социальное неравенств проявляется в высшей степени. Очень большая разница между богатыми и бедными. Вот например, когда я еще был волонтером, к нам в Пермь приехал волонтер из Германии. Кто не в курсе, в Германии вместо службы в армии можно отволонтерить год в любой стране. Так вот, пристроили его жить в семью на год. Через день немецкий волонтер оттуда ушел. Потому что по его словам, даже по меркам Германии — это шикарная жизнь: шикарная квартира и пр. Он не может жить в таких шикарных условиях, когда видит что на улицах города просят подаяние бездомные и нищие.

Плюс в нашей стране социальное неравенство проявляется в крайне большой форме в отношении разных профессий. Школьный учитель — получает за полторы ставки дай Бог 25 000 р., а какой-нибудь маляр может получать и все 60 000 р., зарплата крановщика начинается от 80 000 рублей, газосварщика — от 50 000 р.

Причина такого социального неравенства большинство ученых видит в том, что в нашей стране наблюдается трансформация социальной системы. Она сломалась в 1991 году, в одночасье, вместе с государством. А новой не построено. Потому и мы имеем дело с таким вот социальным неравенством.

Другие примеры социального неравенства вы можете найти здесь и здесь. А на сегодня пока все — до новых публикаций! Не забывайте ставить лайки!

С уважением, Андрей Пучков

Различные социальные группы занимают разное положение в обществе. Это положение определяется неодинаковыми правами и привилегиями, ответственностью и обязанностями, собственностью и доходами, отношением к власти и влиянием среди членов своего сообщества.

Социальная дифференциация (от лат. differentia – различие) – это разделение общества на различные социальные группы, которые занимают в нем разное положение.

Неравенство – неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества – денег, власти, образования и престижа – между различными стратами и слоями населения.

Социальное неравенство является внутренней характеристикой любой социальной группы и общества в целом, иначе их существование как системы было бы невозможно. Фактор неравенства обусловливает развитие и динамику социальной группы.

На ранних этапах общественного развития социально значимыми являются такие индивидуальные характеристики, как пол, возраст, родство. Реально существующее здесь объективное неравенство интерпретируется как естественный порядок вещей, т. е. как отсутствие социального неравенства.

В традиционном обществе, основанном на разделении труда, зарождается сословная структура: крестьяне, ремесленники, знать. Однако в этом обществе объективное неравенство осознается как проявление Божественного порядка, а не как социальное неравенство.

В современном обществе объективное неравенство уже осознается в качестве проявления социального неравенства, т. е. интерпретируется с точки зрения равенства.

Различие групп по принципу неравенства выражается в формировании социальных страт.

Под стратой (от лат. stratum – слой, настил) в социологии понимается реальная, эмпирически фиксируемая общность, социальный слой, группа людей, объединенная каким-либо общим социальным признаком (имущественным, профессиональным, уровнем образования, властью, престижем и др.). Причиной неравенства является неоднородность труда, в результате которого происходит присвоение одними людьми власти и собственности, неравномерного распределения наград и поощрений. Концентрация власти, собственности и других ресурсов у элиты способствует возникновению социальных конфликтов.

Неравенство можно представить в виде шкалы, на одном полюсе которой окажутся те, кто владеет наибольшим (богатые), а на другом – наименьшим (бедные) количеством благ. Универсальным измерителем неравенства в современном обществе выступают деньги. Для описания неравенства различных социальных групп существует понятие «социальная стратификация».

Социальная стратификация (от лат. stratum – слой, настил и facere – делать) – это система, включающая множество социальных образований, представители которых различаются между собой неравным объемом власти и материального богатства, прав и обязанностей, привилегий и престижа.

Термин «стратификация» пришел в социологию из геологии, где он обозначает расположение пластов Земли по вертикали.

Согласно теории стратификации современное общество является слоистым, многоуровневым, внешне напоминающим геологические наслоения. Выделяются следующие критерии стратификации: доход; власть; образование; престиж.

Стратификация имеет две существенные характеристики, отличающие ее от простого расслоения:

1. Верхние слои находятся в более привилегированном положении (в отношении обладания ресурсами или возможностями получения вознаграждения) по отношению к нижним слоям.

2. Верхние слои значительно меньше нижних по количеству входящих в них членов общества.

Социальная стратификация в различных теоретических системах понимается по-разному. Существуют три классических направления стратификационных теорий:

1. Марксизм – главный тип стратификации – классовая (от лат. classis – группа, разряд) стратификация, в основе которой лежат экономические факторы, прежде всего отношения собственности. От отношения человека к собственности зависит его положение в обществе и место на стратификационной шкале.

2. Функционализм – социальная стратификация, связанная с профессиональным разделением труда. Неравное вознаграждение – необходимый механизм, с помощью которого общество гарантирует, что наиболее важные для общества места займут наиболее квалифицированные люди.

3. Теория, основанная на взглядах М. Вебера, – в основе любой стратификации лежит распределение власти и авторитета, которые прямо не определяются отношениями собственности. Важнейшие относительно самостоятельные иерархические структуры – экономическая, социо-культурная, политическая. Соответственно социальные группы, выделяющиеся в этих структурах, – класс, статус, партия.

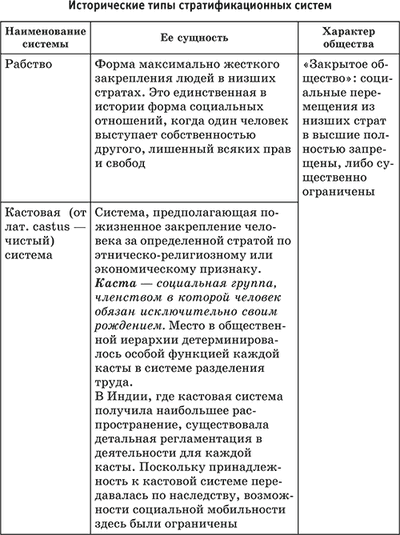

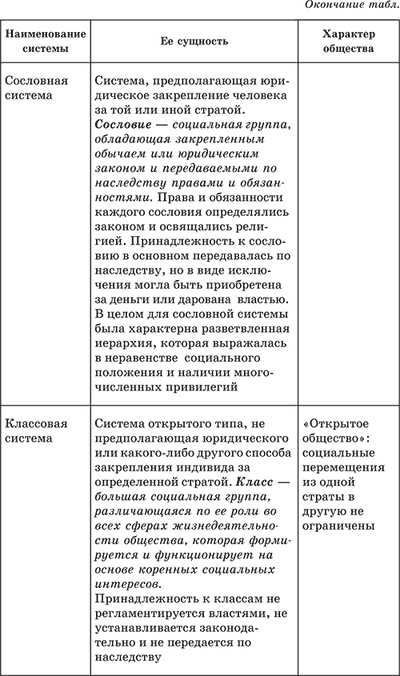

На протяжении всей истории человечества определяются четыре типа стратификации.

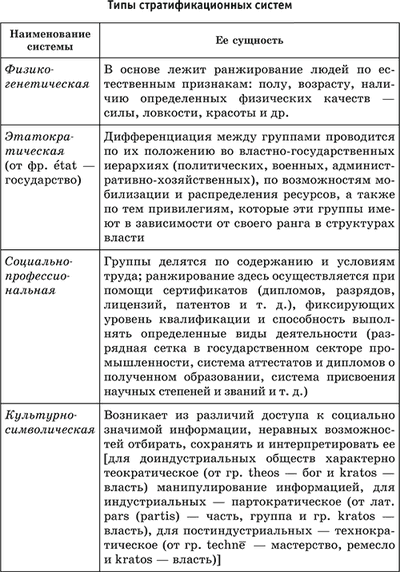

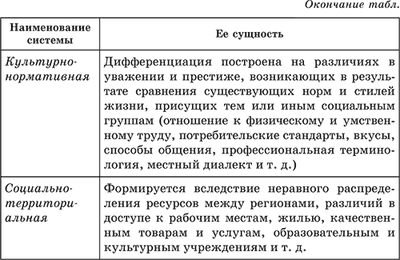

Выделение рабовладельческой, кастовой, сословной и классовой стратификационных систем является общепризнанной, но не единственной классификацией. Она дополняется описанием таких типов стратификационных систем, комбинация из которых встречается в любом обществе. Среди них можно отметить следующие.

В реальности данные стратификационные системы тесно переплетаются, дополняют друг друга. Например, социально-профессиональная иерархия в виде официально закрепленного разделения труда не только выполняет важные самостоятельные функции для поддержания жизнедеятельности общества, но и оказывает значительное влияние на структуру любой стратификационной системы.

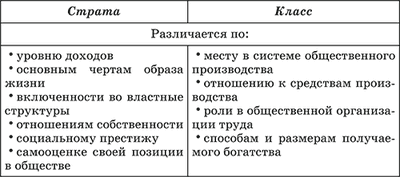

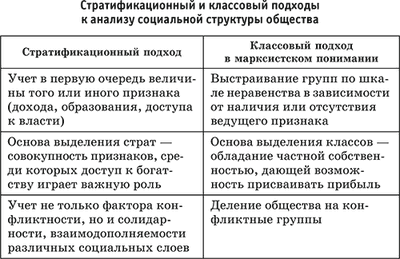

В современной социологии наиболее распространенными являются два основных подхода к анализу социальной структуры общества: стратификационный и классовый, в основе которых лежат понятия «страта» и «класс».

Основное различие стратификационного и классового подходов состоит в том, что в рамках последнего главенствующее значение имеют экономические факторы, все остальные критерии являются их производными. Стратификационный подход исходит из учета не только экономических, но и политических, собственно социальных, а также социально-психологических факторов. При этом подразумевается, что между ними не всегда возникает жесткая связь: высокое положение по одной позиции может сочетаться с низкой по другой.

Стратификационный и классовый подходы к анализу социальной структуры общества

Социальная стратификация выполняет две функции – является методом выявления социальных слоев данного общества и дает представление социального портрета данного общества.

Социальная стратификация отличается определенной стабильностью в рамках конкретного исторического этапа.

Образец задания

B4. Найдите в приведенном ниже списке понятия, относящиеся к признакам стратификационного деления общества, и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) уровень доходов

2) место в системе общественного производства

3) отношение к средствам производства

4) основные черты образа жизни

5) роль в общественной организации труда

6) социальный престиж

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.

Ответ: 146.

Тема 5. Неравенство и социальная стратификация

2.6 (51.46%) 405 votes

Многообразие существующих общественных отношений, статусов и ролей отдельных индивидов ведет к возникновению между людьми существенных различий, в том числе в социальном плате. Сегодня социальное неравенство является одной из проблем не только российского общества. В этой стате мы поговорим о том, что такое социальное неравенство, рассмотрим его примеры, причины, и способы преодоления.

Что такое социальное неравенство?

Социальное неравенство — это дифференциация людей на основе их положения в обществе, ведущая к появлению различных возможностей использования материальных благ. Представляя данный процесс в виде пирамиды, его основание формируют беднейшие слои населения, в то время как верхний уровень составлен ограниченным числом богатейших лиц, выступающих угнетателями по отношению к расположенным под ними слоям общества.

Социальное неравенство способно проявляться в различных ипостасях, но основным является именно разделение населения на бедных и богатых.

Старт процесса расслоения общества приходится на освоение человечеством сельского хозяйства и возникновение частной собственности. Наиболее успешные из владельцев стремились к укреплению своего положения и передачи его наследникам. Именно в этот период начали формироваться основы права наследования. Не последнюю роль в расслоении общества сыграла религия, ставшая причиной возникновения отдельной касты священнослужителей, а в результате завоевательных войн появилась прослойка рабов, полностью лишенных каких-либо прав.

Признаки социального неравенства характерны для всех без исключения периодов развития человечества. Если в первобытной общине расслоение было минимальным, только главы имели некоторые преференции, то в дальнейшем процесс стал углубляться. Появление рабства, сословного или кастового деления общества было характерно для большинства стран, а в Индии кастовая система продолжает сохраняться до настоящего времени.

Примеры социального неравенства

Наиболее контрастными примерами стратификации, разделения общества на классы с различными правами и возможностями, необходимо выделить:

- Рабство. Наиболее древняя форма неравенства, предусматривающая полное подчинение и порабощение человека.

- Касты. Система четкого закрепления социального положения по происхождению, характерная для Индии. Переход между кастами невозможен в принципе.

- Сословия. В большей степени форма материального разделения, где дворяне и духовенство имели право наследования.

Причины социального неравенства

В различное время представители научного сообщества неоднократно обращались к изучению возникновения причин выстраивания иерархии в человеческом обществе и возможности его существования без неравенства. В целом при рассмотрении причин социального неравенства теоретики исходят из существования трех основных причин:

- функционал;

- статус;

- экономические причины.

Функционализм кроется в различных функциях, возлагаемых в обществе на те или иные социальные группы. Общество способно развиваться только в условиях разделения труда, когда определенная группа отвечает за решение конкретных задач, играющих важную роль для всего социума в целом. Например, одни формируют материальные блага, другие духовные ценности. Третьи принимают на себя управленческие и контрольные функции.

Для успешного существования общества важна каждая из составляющих, но степень важности процессов будет различаться между собой. В результате иерархия, формируемая функционалом, становится причиной появления классов, обладающих различными возможностями.

Статусные причины неравенства кроются в поведении отдельных субъектов общества. Занимая определенное положение, индивид обретает и соответствующий статус, что позволяет социальное неравенство называть неравенством статусов. Успешная реализация собственной роли доступна человеку только при обладании определенными способностями, позволяющими добиться желаемого положения в социуме. Способностями при этом выступают не только профессиональные навыки и знания, но и личностные качества, позволяющие развивать карьеру.

В свою очередь возможности предусматривают потенциал, получаемый по происхождению, например, наличие финансового состояния, властных полномочий, развитых связей в высших кругах и так далее.

Экономические причины неравенства кроются в неравномерности распределения между населением материальных благ и различный уровень отношения индивидов к собственности. В результате формирующиеся классы с различным материальным достатком испытывают выраженный антагонизм к другим классам.

Критерии социального неравенства

Механизмы поддержания стратификации структуры в обществе могут быть различными. Традиционным признается сословное разделение, где представители каждого из сословий жестко ограничены в отношениях с представителями иных сословий, а их права и обязанности четко прописаны без возможности их обхода индивидом.

В индустриальном обществе декларируется равноправие, но фактически оно отсутствует. Разделение идет на основе различного уровня материального достатка, причем богатства консолидируются в руках ограниченной группы лиц, вызывая рост социальной напряженности в обществе. Вместе с этим именно неравенство выступает серьезным стимулом развития. Важную роль в современном обществе играет средний класс, часть индивидов, занимающих срединное положение между богачами и бедными слоями населения. Чем больше прослойка среднего класса, тем больше возможностей он имеет для влияния на государственную политику и формирование в обществе набора ценностных ориентиров.

В социологии экономические признании объяснения социального неравенства признаются недостаточными, поэтому вводится дополнительно социальный престиж – социальный статус, получаемый индивидом при рождении или в процессе реализации своих личностных характеристик. Для современного общества характерно разделение по следующим критериям:

- доход, выраженный в денежной форме, и получаемый от своего труда или владения имуществом;

- власть – количество окружающих людей, против своей воли подчиненных решениям отдельного индивида;

- образование – объем времени, затраченного на приобретение знаний и навыков, а также степень их значимости в обществе;

- престиж – уровень уважения окружающих людей к социальному статусу конкретного человека.

Общество на всех этапах его развития разделялось на группы по принципу пирамиды, где на вершине сосредоточено ограниченное число лиц, обладающих богатством и властью. В свою очередь фундаментом выступает слой бедняков, традиционно наиболее многочисленный. В свою очередь для развитого общества пирамида трансформируется в ромб, где количество богатых и бедных ограничено, а большая часть населения представлена средним классом.

Проблемы, вызванные социальным неравенством

Социальное неравенство является глобальной проблемой, затрагивающей не только Россию. Одной из особенностей неравенства на современном этапе выступают различия в доступности ресурсов, в результате чего разделение одновременно происходит по двум направлениям – экономическому и социальному.

При всех минусах, свойственных для социального неравенства, его наличие дает обществу и определенные преимущества:

- прирост экономической активности населения;

- рост конкуренции на рынке труда;

- формирование четкого порядка в экономической сфере;

- повышение производительности труда;

- стимулирование мотивации развития каждого индивида в отдельности.

В свою очередь неравенство в обществе имеет прямую связь с такими социально негативными явлениями как:

- преступность;

- насилие дома;

- алкоголизм;

- нарушения психического и физического здоровья.

Как результат, возникают риски социальной напряженности, способные в перспективе привести к акциям гражданского неповиновения, конфликтам, как на уровне граждан, так и населения против государственных структур. В экономике социальная несправедливость выражается в несоответствии между размером доходов и вкладываемого труда. Люди, реально работающие физически, и затрачивающие значительные силы, получают в разы меньше собственников средств производства и капитала.

Возможно ли искоренить социальное неравенство?

В мировой истории нет периодов, при которых не существовало бы разделения общества, но действительно негативной ситуация становится только в случае возникновения выраженного перекоса в одну сторону, что требует соответствующего баланса, при котором будет обеспечиваться динамичное развитие общества и экономики.

На сегодня в глобальном разрезе прослеживается несколько основных трендов:

- Углубление расслоения общества под действием концентрации капитала в руках ограниченного круга собственников, а существенная часть человечества не имеет доступа к удовлетворению минимальных потребностей (еда, чистая вода, образование, медицина).

- Рост неравенства доходов в результате более высоких темпов прироста зарплат топ-менеджеров над представителями рабочего класса.

- Рост безработицы. По официальной статистике в 2020-м году в мире насчитывалось не меньше 400 миллионов безработных.

Выделяют следующие направления борьбы с социальным неравенством:

- расширение объема социальных услуг;

- развитие бесплатной медицины и образования;

- поддержка и защита социальных прав незащищенных слоев населения;

- формирование законодательной базы защиты льготных категорий населения;

- создание рабочих мест для инвалидов;

- устранение половой дискриминации при трудоустройстве.

Социология — наука об обществе. Социология возникла из необходимости осмыслить статистические исследования, создать научно обоснованную систему наблюдений за значимыми для общества явлениями, сделав их объектами описания, в том числе статистического.

Социология изучает, описывает и классифицирует:

— количественный и качественный состав населения (демографическая социология)

— информационные связи людей в обществе

— общественное сознание

— трудовую деятельность и экономическое взаимодействие людей (социология экономики)

— общественную культуру, ее формы (социология культуры)

— общественные институты, социальные явления (социология политики)

— обучающе-воспитательную деятельность (стили, способы) (социология образования)

— свойства личности по отношению к обществу (социология личности)

В социологию входят также вопросы о происхождении человека и общества, о составе и характере норм общественной жизни, о будущем состоянии жизни общества (прогнозирование). Вопрос о происхождении человека и общества в социологии — часть общей проблемы антропогенеза и социогенеза, которой помимо социологии занимаются антропология, история, этнография, биология и философия.

Социальная структура общества — это внутреннее устройство общества или социальной группы, упорядоченное определёнными нормами взаимодействия частей. Социальная структура организует общество в единое целое. В основе структуры – общественное разделение труда, наличие особых потребностей и интересов, ценностей, норм и ролей, образа жизни.

Социальная структура играет важную роль в сохранении целостности и стабильности общества в его устойчивом развитии.

В самом широком смысле под социальной структурой понимают строение общества, наличие в нем взаимосвязанных неоднородных компонентов, в качестве которых чаще всего выделяют разнообразные общности и группы людей.

Выделение социальных общностей и групп производится по различным основаниям (профессия, возраст, материально-имущественное положение и т.д.), количество которых практически неограниченно. Поэтому в обществе существует не одна, а целый спектр социальных структур. Важнейшими из них являются: социально-территориальная, социально-этническая, социально-демографическая, классовая и профессиональная структуры.

Социально-территориальная структура обусловлена неравными условиями поселения людей. Это, прежде всего, различия между городским и сельским населением, между столицей и провинцией. Существование этих общностей обусловлено различными историческими условиями жизни людей, их участием в тех или иных социальных процессах, связанных с индустриализацией, урбанизацией, развитием социальной инфраструктуры, а также другими факторами.

Существование социально-этнической структуры характерно для тех обществ, в которых имеется не одна, а несколько наций, народностей или племен. Как правило, в таких обществах один из этносов занимает доминирующее положение, то есть играет более заметную роль, чем все остальные.

Социально-демографическая структура отражает положение возрастных и половых групп. Она включает в себя такие социальные группы, как дети, молодежь, экономически активная часть населения. пенсионеры, мужчины, женщины и т.д

Не менее важной социальной структурой является классовая. Наиболее полное определение понятия социальных классов было дано В. И. Лениным: Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства. по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации груда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают.

Профессиональная структура отражает те зависимости, которые возникают в результате распределения людей по специальностям и характеру их роли в сфере материального и духовного производства. Основными элементами профессиональной структуры являются лица умственного и физического труда, работники промышленности, строительства, сельского хозяйства, сферы обслуживания, государственные служащие, военнослужащие и т.д.

Общество неоднородно, каждый человек в обществе отличается чем-то от другого. Потому в обществе существует такое явление как неравенство.

Неравенство — неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества — денег, власти, образования и престижа — между различными стратами и слоями населения. Различают два вида неравенства людей: естественное неравенство и социальное неравенство.

Естественное неравенство – это различие, основанное на физиологических и психических особенностях людей (пол, возраст, характер, внешность и т.п.).

Социальное неравенство – это различие между людьми, основанное на социальных факторах, в первую очередь, на неравномерном распределении материальных благ (должность, уровень власти, престиж, богатство и т.д.).

В современном обществе наиболее существенным является социальное неравенство. Социальное неравенство составляет основу дифференциации общества.

Социальная дифференциация — это разделение общества на различные социальные группы, которые занимают в нём разное положение.

Социальное неравенство является внутренней характеристикой любой социальной группы и общества в целом, иначе их существование как системы было бы невозможно. Фактор неравенства обусловливает развитие и динамику социальной группы.

На ранних этапах общественного развития социально значимыми являются такие индивидуальные характеристики, как пол, возраст, родство. Реально существующее здесь объективное неравенство интерпретируется как естественный порядок вещей, т. е. как отсутствие социального неравенства.

В традиционном обществе, основанном на разделении труда, зарождается сословная структура: крестьяне, ремесленники, знать. Однако в этом обществе объективное неравенство осознаётся как проявление Божественного порядка, а не как социальное неравенство.

В современном обществе объективное неравенство уже осознаётся в качестве проявления социального неравенства, т. е. интерпретируется с точки зрения равенства.

План урока:

Что такое социальное неравенство

Как и когда появилось в обществе

Исторические формы социального неравенства

Причины социальных различий

Социальное неравенство сегодня

Средний класс как основа стабильности общества

Что такое социальное неравенство

В положении различных людей в обществе можно заметить яркие различия: по занимаемой ими должности, по уровню дохода, доступу к власти, образованности. Таким образом, разные группы людей имеют неравные возможности и доступ к материальным благам. Это и есть социальное неравенство.

Социальные различия проявляются в жизни сельского и городского населения, представителей власти и подконтрольного им народа, между работниками различных профессий. Людей, с приблизительно одинаковыми возможностями, уровнем дохода, доступом к социальным благам, относят к отдельным социальным группам – классам (слоям).

Каждый класс занимает свое место в обществе. Условно, принято разделять общество на 3 главных слоя:

- Высший класс — самые богатые и влиятельные люди, управляющие обществом, обладающие большими привилегиями;

- Средний класс общества – небедные, но и не сильно богатые, зажиточные люди;

- Низший класс— бедняки.

Важно! Справедливым можно назвать общество, в котором социальное неравенство выраженно незначительно, и средний класс составляет более 60% от остального населения.

Как и когда социальное неравенство появилось в обществе

Социальное неравенство зародилось с появлением частной собственности, сдревнейших времен, когда в племенах появились первые вожди и старейшины. Они принимали все ответственные решения, руководили жизнью своего племени, чем завоевывали уважение соплеменников. Вожди занимали более высокое положение, по отношению к остальному племени, имели неограниченный доступ ко всем богатствам, еде, орудиям труда, предметам пользования.

Отдельно выделялись по своему имущественному положению и жрецы, шаманы. С зарождением первых религиозных верований каждое племя отводило важную роль обрядам и ритуалам. Древние люди верили, что поклонение силам природы, идолам способно принести удачу в охоте, обильный дождь и богатый урожай, защитить от стихийных бедствий. Поэтому, они относили жрецам богатые подношения, старались всячески им угодить, умилостивить их.

Ярким примером социального неравенства в истории Древнего мира являются рабы. Племена, осуществлявшие военные набеги на своих соседей, захватывали не только их имущество, но и уводили людей в плен. Рабы существенно отличались по своему положению от свободных жителей племени: их можно было безнаказанно убить, наказать за малейшую провинность, обменять на какую-либо ценность, вещь.

Социальное неравенство развивалось с зарождением первых государств. С появлением государственности усложнилась структура общества. Рассмотрим социальное неравенство на примере Древнеегипетского царства.

- Главой государства являлся фараон, его приказы неукоснительно исполняли все жители царства;

- Вторыми по влиятельности в царстве были жрецы;

- Привилегированное положение было у правительства, разнообразных должностных лиц, дворян;

- Следующую ступеньку на социальной лестнице занимали солдаты;

- За ними следовали писцы (книжники);

- Результатами собственного труда жили ремесленники;

- Фермеры являлись низшим слоем свободного древнеегипетского общества;

- Бесправное положение было у рабов.

Похожие формы социальное неравенство принимало в остальных государствах Древнего мира.

Исторические формы социального неравенства

Главными видами социального неравенства, известными в истории были: деление общества на касты, сословия, классы.

В Древней Индии общество делилось на 4 основных касты, принадлежность к которым определялась с момента появления человека на свет.

- Высшей кастой считались брахманы (священники, жрецы), они могли отдавать распоряжения и приказы даже правителям;

- К касте кшатриев (воинов) принадлежали глава государства (император), военачальники, министры, рядовые солдаты;

- Вайшьи (торговцы) представляли зажиточный слой населения;

- Шудры (рабочие) составляли основную прослойку общества, они подчинялись распоряжениям брахманов, кшатриев, вайшьев.

К отдельной полностью бесправной касте относились неприкасаемые, они жили вдалеке от всего остального общества, выполняли самую грязную работу. Считалось, что даже прикосновение или нахождение рядом с неприкасаемым оскверняет представителей других каст.

Вплоть до 19 и начала 20 века, в большинстве стран Европы, России, некоторых государствах Азии общество делилось на сословия. Рассмотрим пример социального неравенства в России в первой половине 18 века.

Высшее положение в российском обществе занимало дворянство. Дворянам принадлежала земля, жившие и работавшие на ней крепостные крестьяне, они имели привилегии при зачислении на государственную службу. В руках дворян была сосредоточена политическая и экономическая власть.

Важно! Только потомственные дворяне передавали свою сословную принадлежность по наследству. Личные дворяне получали свой титул, находясь на службе при государстве, покинув которую они утрачивали свое привилегированное положение.

К привилегированным сословиям принадлежало так же белое духовенство — все священнослужители кроме монахов, живших отреченной жизнью вдали от человеческого общества. Священники передавали свой духовный сан от отца к сыну, дети священнослужителей обучались в специальных церковных учебных заведениях.

К полу привилегированным сословиям относились купечество, казачество. Основу городского населения составляли непривилегированные сословия: горожане, ремесленники, небольшая по численности интеллигенция. Но основную часть российского общества – более 80% составляли крестьяне. Самыми бесправными из них были крепостные, которых можно было продавать, обменивать, отправлять на каторгу за малейшую провинность по отношению к помещику.

Постепенно, к концу 19 началу 20 века сословия в России исчезли, общество стало делиться на классы. Классы отличались уровнем дохода и способом заработка на жизнь. Знатное происхождение, родословная утратили свое прежнее значение, теперь, главной ценностью передаваемой по наследству стали деньги, капиталы.

Причины социальных различий

Общество — сложный социально-биологический организм, в котором каждому человеку отведена своя роль. Как в человеческом организме ноги не могут выполнять функцию головы, а желудок не может заменить сердце, так и в обществе у каждого своя задача и возможности для ее реализации.

Из-за разных функций, выполняемых отдельными группами людей, сформировались основные отличия в их имущественном и социальном положении.

Другие причины социального неравенства:

- Разница во врожденных качествах и способностях людей (умственные способности, физические данные, таланты);

- Наличие силы воли, целеустремленности у одних, пассивность и лень у других;

- Владение частной собственностью;

- Неравный доступ к власти.

Таким образом становится ясно, что причины неравенства как природные, так и социальные.

Кроме того, возможность занять определенное положение в обществе зависит от уровня образования, квалификации человека. Представитель популярной востребованной профессии, первоклассный профессионал имеет больше возможностей занять высокое положение в обществе, чем неквалифицированный рабочий.

Социальное неравенство сегодня

В прошлом, переход из одной социальной группы в другую был невозможен. Родившись в определенном сословии, человек принадлежал к нему до конца своей жизни. Запрещены были браки между представителями разных сословий, каст, классов. Такое общество называли закрытым, так как в нем невозможен был переход из одного социального слоя в другой.

Сегодня, у каждого есть возможность, шанс поменять свое социальное положение. Даже родившись в семье бедняков, ребенок может благодаря своему трудолюбию и таланту стать богатым и успешным, повысить свой социальный уровень. Благодаря такой возможности перехода из одного класса в другой, современное общество называют открытым.

Это интересно! Способ, с помощью которого человек может поменять свое имущественное положение, называют социальным лифтом. Лифт движется с высокой скоростью, облегчает передвижение с этажа на этаж. Социальный лифт предоставляет возможности человеку повысить свой социальный уровень. К социальным лифтам относят: высшие учебные заведения, армию, брак.

Социальное неравенство в современном мире проявляется не только между отдельными людьми, общественными группами, но и среди целых стран, народов, государств. Разные страны имеют различный уровень доходов, доступ к природным ресурсам, благам человечества, возможность оказывать влияние на государства мирового сообщества.

Так по данным статистики на 2018 год, первые места по уровню жизни в мире занимают страны:

- Дания;

- Швейцария;

- Австрия;

- Германия;

- Финляндия;

- Нидерланды;

- Япония.

Румыния занимает в этом рейтинге 37 место, Турция- 44, Индия — 49, Украина — 60, а Россия находится на 56 позиции.

Средний класс как основа стабильности общества

В современном мире, чтобы решить проблему социального неравенства, проводится система мер государственной поддержки незащищенных слоев населения. Безработным выплачивают пособия, для бедных семей существует ряд льгот, различных компенсаций. Но единственный способ установления справедливости в обществе — увеличение численности среднего класса.

Когда основу общества составляет средний класс (не бедные, достаточно зажиточные люди), в нем не будет потрясений, волнений, общество обретет стабильность.

Принадлежность к среднему классу в современном российском обществе можно определить по следующим показателям:

- По уровню образования. К среднему классу в основном относят людей получивших высшее образование;

- По среднемесячной заработной плате, она должна быть не ниже 55 000- 60 000 рублей в месяц;

- По возможности раз в год отдыхать за границей;

- По способности человека приобрести раз в 10 лет недвижимость (квартиру) или движимое имущество (машину)за наличные деньги или в кредит.

Последствия углубления социального неравенства для общества:

- Революции. Когда за чертой бедности оказывается большая часть общества, вспыхивает бунт, который может закончиться свержением существующей власти, правительства;

- Рост общественного недовольства;

- Замедление развития экономики.

К положительным последствиям социального неравенства относится повышение трудоспособности, мотивации у тех, кто хочет занять более высокое социальное положение.

Кунилова Ксения

Эксперт по предмету «Социология»

преподавательский стаж — 5 лет

Задать вопрос автору статьи

Аспекты неравенства

Неравенство в человеческом обществе выступает в качестве одного из актуальных объектов социологических исследований. Его причины также кроются в нескольких основных аспектах.

Неравенство изначально подразумевает собой разные возможности и неравный доступ к имеющимся общественным и материальным благам. Среди таких благ выделяют следующие:

- Доход – представляет собой определенную сумму денежных средств, которые получает человек за единицу времени. Зачастую, доход – это непосредственно заработная плата, которая выплачивается за произведенный человеком труд и затраченные физические или умственные силы. Помимо труда это может быть также владение собственностью, которая «работает». Таким образом, чем ниже доход человека, тем на более низком уровне он находится в иерархии социума;

- Образование – комплекс знаний, умений и навыков, приобретенных человеком за время его пребывания в учебных заведениях. Уровень образования измеряется числом лет обучения. Они могут варьироваться от 9 лет (неполная средняя школа). Например, профессор может иметь за спиной более 20 лет образования, соответственно он будет стоять гораздо выше по уровню, чем человек, окончивший 9 классов;

- Власть – возможности индивида к навязыванию своего мировоззрения, точки зрения более широким слоям населения, независимо от их желания. Уровень власти измеряется количеством людей, на которое она распространяется;

- Престиж – это положение в обществе и его оценка, которая сложилась на основе общественного мнения.

IT Профессия «Разработчик ПО»

Получишь знания, необходимые в работе, соберешь портфолио из собственных проектов и начнешь получать $$

Узнать подробнее

Причины социального неравенства

Многие исследователи на протяжение долгого времени задавались вопросом о том, а может ли общество в принципе существовать, если в нем не прослеживается неравенство или иерархия. Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в причинах социального неравенства.

Различные подходы по-разному интерпретируют это явление и его причины. Проанализируем самые влиятельные и известные.

Замечание 1

Функционализм объясняет явление неравенства исходя из многообразия социальных функций. Эти функции присущи разным слоям, классам и общностям.

Функционирование, развитие общественных отношений оказываются возможны только при условии разделения труда. В данной ситуации каждая социальная группа осуществляет решение жизненно важных для всего социума задач. Одни занимаются созданием и производством материальных благ, а деятельность других направлена на создание духовных ценностей. Необходим еще и управляющий слой, который будет контролировать деятельность первых двух – отсюда и вытекает третий.

«Причины и проблемы социального неравенства» 👇

Для благополучной жизнедеятельности общества просто необходимо сочетание всех трех вышеуказанных видов человеческой деятельности. Некоторые при этом оказываются наиболее важными, а некоторые наименее. Таким образом, на основе иерархий функций складывается иерархия классов и слоев, которые их выполняют.

Статусное объяснение социального неравенства. Оно основано на наблюдениях за действиями, поведением конкретных индивидов. Как мы понимаем, каждый человек, который занимает определенное место в социуме, автоматически обретает свой статус. Отсюда мнение о том, что социальное неравенство – это, в первую очередь, неравенство статусов. Оно вытекает как из способности индивидов выполнять определенную роль, так и из возможностей, которые позволяют человеку достичь определенное положение в обществе.

Для того чтобы индивид выполнял ту или иную социальную роль, ему необходимо обладать определенными навыками, умениями и качествами (быть компетентным, коммуникабельным, обладать соответствующими знаниями и навыками, чтобы быть учителем, инженером). Возможности, которые позволяют достичь человеку того или иного положения в обществе заключаются, например, во владении собственностью, капиталом, происхождение из известной и обеспеченной семьи, принадлежность к высокому классу или политическим силам.

Экономический взгляд на причины социального неравенства. В соответствие с данной дочкой зрения основная причина социального неравенства заключается в неравном отношении к собственности, распределении материальных благ. Наиболее ярко этот подход проявился при марксизме, когда именно появление частной собственности привело к социальному расслоению общества и образованию антагонистических классов.

Проблемы социального неравенства

Социальное неравенство является очень распространенным явлением, в связи с чем, как и многие иные проявления в обществе, оно сталкивается с рядом проблем.

Во-первых, проблемы неравенства возникают сразу в двух наиболее развитых областях социума: в общественной и экономической сфере.

Когда мы говорим о проблемах неравенства в общественной сфере, то здесь стоит упомянуть о следующих проявлениях нестабильности:

- Неуверенность в своем будущем, а также в устойчивости того положения, на котором сейчас находится индивид;

- Приостановка производства из-за недовольств со стороны различных слоев населения, что ведет к недостатку продукции для остальных;

- Рост социальной напряженности, которая может привести к таким последствиям, как беспорядки, социальные конфликты;

- Отсутствие реальных социальных лифтов, которые позволят перемещаться по социальной лестнице как снизу вверх, так и наоборот – сверху вниз;

- Психологическое давление из-за ощущения непредсказуемости будущего, отсутствие четких прогнозов по дальнейшему развитию.

В экономической сфере проблемы социального неравенства выражены следующим образом: увеличение государственных затрат на производство определенных товаров или услуг, частично несправедливое распределение доходов (получают не те, кто реально работает и использует свои физические силы, а те, кто больше вкладывает денежные средства), соответственно отсюда исходит еще одна значимая проблема – неравный доступ к ресурсам.

Замечание 2

Особенность проблемы неравенства доступа к ресурсам заключается еще и в том, что она является одновременно и причиной, и последствием современного социального неравенства.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме