Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда План. 1. Понятие социального партнерства в сфере труда. 2. Стороны социального партнерства. 3. Уровни и органы социального партнерства. 4. Коллективные переговоры. 5. Социально-партнерские соглашения и коллективные договоры.

• Социальное партнёрство в сфере труда – система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Основными принципами социального партнерства являются (ст. 24 ТК РФ): • равноправие сторон; • уважение и учет интересов сторон; • заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; • содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе; • соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; • полномочность представителей сторон;

• свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; • добровольность принятия сторонами на себя обязательств; • реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; • обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; • контроль выполнения принятых коллективных договоров, соглашений; • ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений.

Социальное партнерство осуществляется в следующих формах (ст. 27 ТК РФ): • коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; • взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; • участие работников, их представителей в управлении организацией; • участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.

В соответствии со ст. 53 ТК РФ, основными формами участия работников в управлении организацией являются: 1. учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных ТК, коллективным договором; 2. проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 3. получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; 4. обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее совершенствованию; 5. обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического развития организации; 6. участие в разработке и принятии коллективных договоров; 7. иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными документами организации, коллективным договором, локальными нормативными актами.

Сторонами социального партнерства в соответствии с п. 1 ст. 25 ТК РФ являются: 1. работники в лице уполномоченных в установленном порядке представителей; 2. работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке представителей.

Представителями работников в социальном партнерстве в сфере труда являются: 1. профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов; 2. иные представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных ТК РФ.

Организации профессиональных союзов представляют интересы работников при: • проведении коллективных переговоров, • заключении или изменении соглашений, • разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или изменения соглашений, осуществлении контроля их выполнения, • формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

В соответствии со ст. 33 и 34 ТК РФ, представителями работодателя в социальном партнерстве в сфере труда являются: • руководитель организации или уполномоченное им лицо; • работодатель – индивидуальный предприниматель или уполномоченное им лицо; • объединение работодателей – некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе работодателей для представительства интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами местного самоуправления; • иные представители работодателей.

Объединения работодателей: 1. Общероссийское объединение работодателей – объединение, созданное на добровольной основе общероссийскими отраслевыми (межотраслевыми), региональными (межрегиональными) объединениями работодателей и осуществляющее свою деятельность на территориях более половины субъектов РФ. 2. Общероссийское отраслевое (межотраслевое) объединение работодателей – объединение, созданное на добровольной основе работодателями отрасли (отраслей) или вида (видов) деятельности, которые в совокупности осуществляют свою деятельность на территориях более половины субъектов РФ и (или) с которыми состоит в трудовых отношениях не менее половины работников отрасли (отраслей) или вида (видов) деятельности. 3. Межрегиональное (отраслевое, межотраслевое) объединение работодателей – объединение, созданное на добровольной основе работодателями и (или) их региональными, территориальными объединениями и осуществляющее свою деятельность на территориях не менее двух субъектов РФ.

4. Региональное объединение работодателей – объединение, созданное на добровольной основе работодателями и (или) их региональными отраслевыми, территориальными объединениями и осуществляющее свою деятельность на территории одного субъекта РФ. 5. Региональное отраслевое объединение работодателей – объединение, созданное на добровольной основе работодателями отрасли (вида деятельности) и осуществляющее свою деятельность на территории одного субъекта РФ. 6. Территориальное объединение работодателей – объединение, созданное на добровольной основе работодателями и (или) их территориальными отраслевыми объединениями и осуществляющее свою деятельность на территории одного муниципального образования. 7. Территориальное отраслевое объединение работодателей – объединение, созданное на добровольной основе работодателями отрасли (вида деятельности) и осуществляющее свою деятельность на территории одного муниципального образования.

В соответствии со ст. 26 ТК РФ, социальное партнёрство осуществляется на следующих уровнях: 1. федеральный уровень, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в РФ; 2. межрегиональный уровень, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах РФ; 3. региональный уровень, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в субъекте РФ; 4. отраслевой уровень, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях); 5. территориальный уровень, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании; 6. локальный уровень, на котором устанавливаются обязательства работников и работодателя в сфере труда.

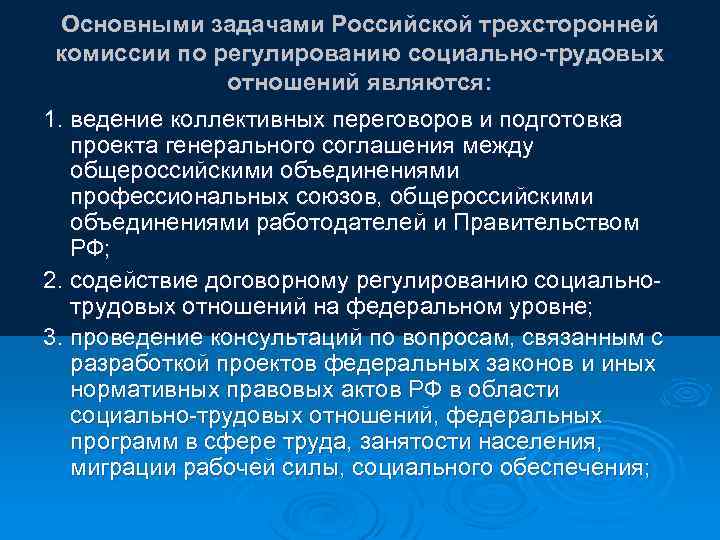

Основными задачами Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений являются: 1. ведение коллективных переговоров и подготовка проекта генерального соглашения между общероссийскими объединениями профессиональных союзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ; 2. содействие договорному регулированию социальнотрудовых отношений на федеральном уровне; 3. проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ в области социально-трудовых отношений, федеральных программ в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей силы, социального обеспечения;

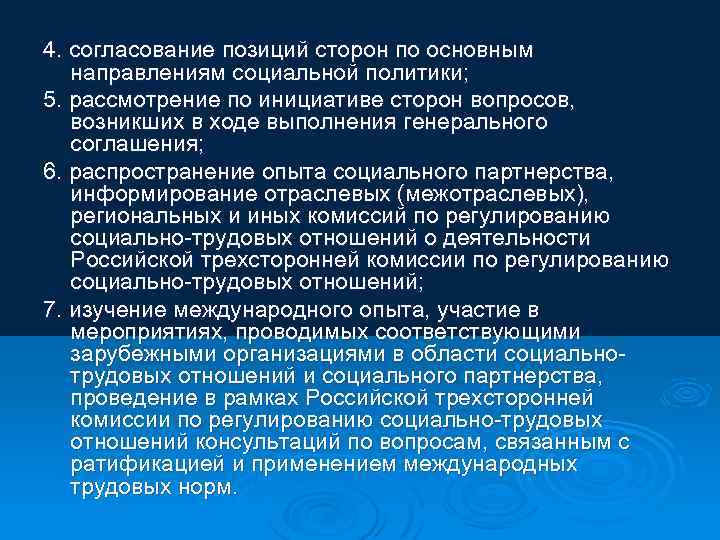

4. согласование позиций сторон по основным направлениям социальной политики; 5. рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе выполнения генерального соглашения; 6. распространение опыта социального партнерства, информирование отраслевых (межотраслевых), региональных и иных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений о деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 7. изучение международного опыта, участие в мероприятиях, проводимых соответствующими зарубежными организациями в области социальнотрудовых отношений и социального партнерства, проведение в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений консультаций по вопросам, связанным с ратификацией и применением международных трудовых норм.

n Коллективные переговоры – одна из основных форм социального партнерства, связанная с подготовкой, заключением или изменением коллективных договоров, соглашений.

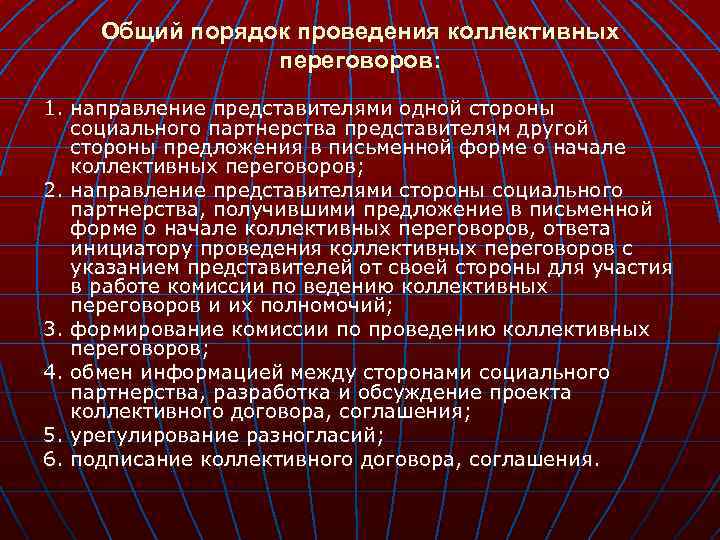

Общий порядок проведения коллективных переговоров: 1. направление представителями одной стороны социального партнерства представителям другой стороны предложения в письменной форме о начале коллективных переговоров; 2. направление представителями стороны социального партнерства, получившими предложение в письменной форме о начале коллективных переговоров, ответа инициатору проведения коллективных переговоров с указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их полномочий; 3. формирование комиссии по проведению коллективных переговоров; 4. обмен информацией между сторонами социального партнерства, разработка и обсуждение проекта коллективного договора, соглашения; 5. урегулирование разногласий; 6. подписание коллективного договора, соглашения.

Гарантии лицами, участвующими в коллективных переговорах: • Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, соглашения, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев. • Все затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, компенсируются в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашением.

Они не могут быть: • подвергнуты дисциплинарному взысканию; • переведены на другую работу; • уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы.

Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их компетенции (ч. 1 ст. 45 ТК РФ).

Соглашения заключаются в ходе коллективных переговоров и могут быть: 1. двусторонними – в соглашении участвуют только соответствующие представители работников и работодателей; 2. трехсторонними – наряду с представителями работников и работодателей в соглашении участвуют соответствующие органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

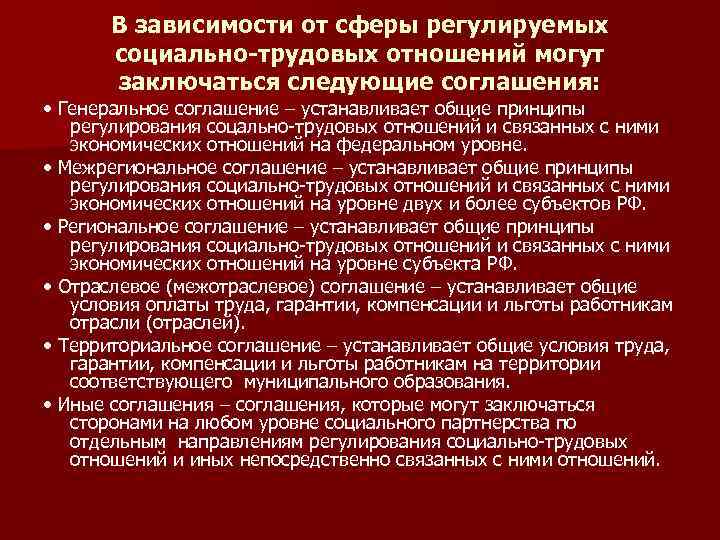

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут заключаться следующие соглашения: • Генеральное соглашение – устанавливает общие принципы регулирования соцально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне. • Межрегиональное соглашение – устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне двух и более субъектов РФ. • Региональное соглашение – устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта РФ. • Отраслевое (межотраслевое) соглашение – устанавливает общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей). • Территориальное соглашение – устанавливает общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории соответствующего муниципального образования. • Иные соглашения – соглашения, которые могут заключаться сторонами на любом уровне социального партнерства по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

n Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей (ч. 1 ст. 40 ТК РФ).

Вопросы коллективного договора: • формы, системы и размеры оплаты труда; • выплата пособий, компенсаций; • механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором; • занятость, переобучение, условия высвобождения работников; • рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;

• улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; • соблюдение интересов работников приватизации государственного и муниципального имущества; • экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; • гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; • оздоровление и отдых работников и членов их семей; • частичная или полная оплата питания работников; • контроль выполнения коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников, порядок информирования работников о выполнении коллективного договора; • отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора; • другие вопросы, определенные сторонами.

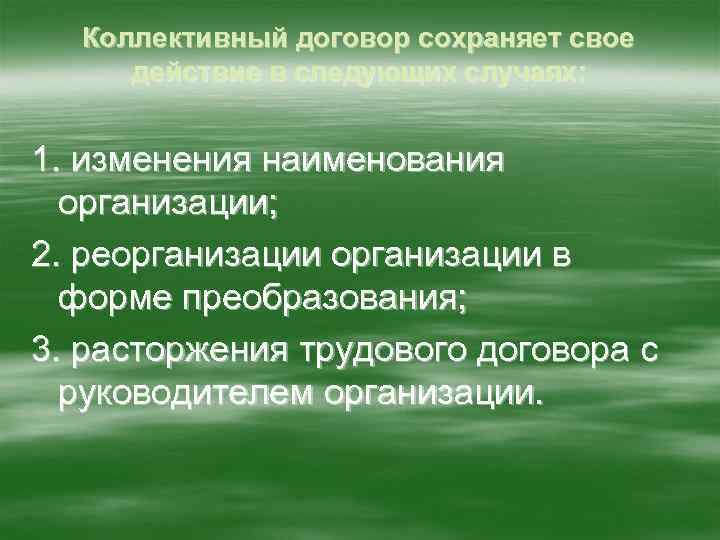

Коллективный договор сохраняет свое действие в следующих случаях: 1. изменения наименования организации; 2. реорганизации в форме преобразования; 3. расторжения трудового договора с руководителем организации.

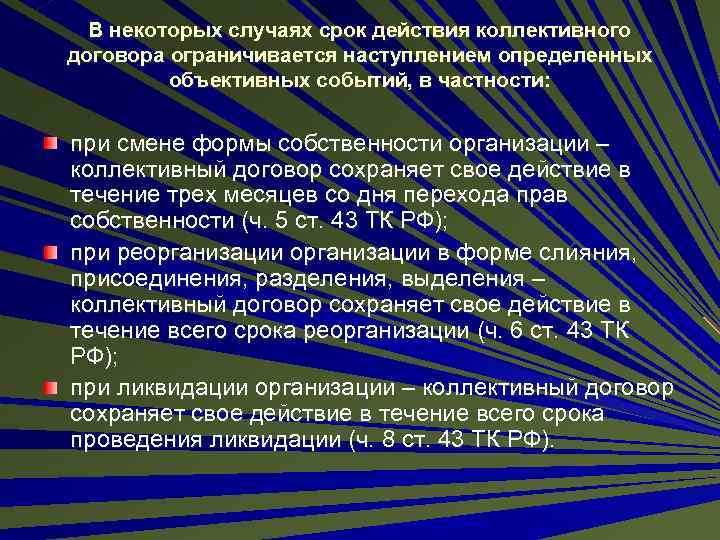

В некоторых случаях срок действия коллективного договора ограничивается наступлением определенных объективных событий, в частности: при смене формы собственности организации – коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ч. 5 ст. 43 ТК РФ); при реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения – коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ч. 6 ст. 43 ТК РФ); при ликвидации организации – коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (ч. 8 ст. 43 ТК РФ).

-

Понятие

и принципы социального партнерства.

Система социального партнерства и его

формы; -

Представители

работников и работодателей

в социальном партнерстве; -

Органы

социального партнерства; -

Коллективные

переговоры; -

Коллективные

договоры и соглашения; -

Участие

работников в управлении организацией; -

Ответственность

сторон социального партнерства.

Схемы

Уровни

социального партнерства

1.Федеральный

Генеральное

соглашение

Отраслевые

соглашения

Соглашение на

уровне 2 и более субъектов

2. Межрегиональный

3. Региональный

Соглашение в

субъекте

Отраслевое

соглашение субъекта

Соглашение в

муниципальном образовании

Отраслевое

соглашение муниципального образования

Коллективный

договор

4. Территориальный

5. Локальный

Содержание коллективного договора (ст. 41 тк рф)

Действие

коллективного договора

В

пространстве

По

кругу лиц

Действует

во всех подразделениях, организациях,

включая филиалы

Если

заключен на филиале, действует только

на филиале

Действует

на всех работников данного работодателя

Если

заключен на филиале, действует только

на работников филиала

Обязательные

условия

Нормативные

условия

Информационные

положения

Во времени

Вступает в силу

со дня подписания

Заключается на

срок до 3 лет

Действие может

быть продлено на срок не более трех лет

При

смене формы собственности организации

сохраняет свое действие 3 мес. При

ликвидации и реорганизации действует

в течении всего периода преобразований

Отраслевое

(межотраслевое) соглашение

устанавливает общие условия оплаты

труда, гарантии, компенсации и льготы

работникам отрасли (отраслей)

Объединение

работодателей на соответствующем

уровне

Объединение

профессиональных союзов на соответствующем

уровне

Необоснованный

отказ работодателя от заключения

коллективного договора, соглашения-

штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (ст 5.30 КоАП

РФ)

Нарушение

или невыполнение работодателем

обязательств по коллективному договору,

соглашению- штраф от 3 до 5 тыс. руб.

(ст.5.31 КоАП РФ)

Представители

работников (профессиональные союзы,

объединения профсоюзов или иные

представители) несут ответственность,

предусмотренную уставом соответствующего

профсоюза или иной общественной

организации

Территориальное

соглашение

устанавливает общие условия труда,

гарантии, компенсации, льготы работникам

территории муниципального образования

Органы

местного самоуправления

Территориальное

объединение работодателей

Территориальное

объединение профсоюзов

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Трудовой договор в РФ». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Спрятать пояснение

Пояснение.

При анализе ответа учитываются:

— наличие пунктов плана, обязательных для раскрытия предложенной темы;

— корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме;

— соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа.

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании.

Один из вариантов плана раскрытия данной темы.

1. Понятие трудового договора.

2. Содержание трудового договора:

а) обязательные условия;

б) дополнительные условия.

3. Виды трудового договора в зависимости от срока:

а) на неопределенный срок (бессрочный);

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный).

4. Документы, предъявляемые при приеме на работу:

а) паспорт;

б) трудовая книжка;

в) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

г) документы воинского учета.

5. Основания для расторжения трудового договора:

а) по инициативе работодателя;

б) по инициативе работника;

в) по обстоятельствам не зависящим от воли сторон.

6. Гарантии при заключении трудового договора.

Возможное другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной форме.

Наличие любых двух из 2—5 пунктов плана в данной или близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| № | Критерии оценивания ответа на задание 24 | Баллы |

|---|---|---|

| 24.1 | Раскрытие темы по существу | 3 |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. |

3 | |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта |

2 | |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. |

1 | |

|

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла. ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания (например, не является сложным планом / не оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов) |

0 | |

| Указания по оцениванию:

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 2. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла |

||

| 24.2 | Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана | 1 |

|

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей |

1 | |

|

Все иные ситуации |

0 | |

| Максимальный балл | 4 |

Источник: ЕГЭ по обществознанию 10.06.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 5.

Планирование совместной деятельности с другими образовательными учреждениям

Стратегические цели партнерства:

Цель: Повышение двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателей физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно- спортивных и оздоровительных мероприятиях, пропаганда ЗОЖ.

Задачи:

- создание условий для духовно-нравственного развития личности и толерантного воспитания обучающихся;

- включение вне образовательных социальных структур в систему образования;

- разработка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих взаимодействие социальных партнеров;

- определение структурных элементов модели социального партнерства, способов их взаимодействия друг с другом;

- определение содержания, формы и механизмов реализации модели;

- определение критериев и обоснование сравнительной оценки эффективности разработанной модели;

- разработка методических рекомендаций по внедрению данной модели в образовательные системы г. Когалыма;

- Организовать образовательные события (олимпиады, соревнования, конкурсы, конференции, встречи, фестивали, форумы).

Ожидаемый результат социального партнерства

- сотрудничество более чем с десятком различных организаций нашего города;

- формирование профильных групп в соответствии с социальным заказом на образование детей и учетом их индивидуальных

склонностей и способностей;

- разработка и использование специальных образовательных программ для каждой из этих групп;

- совершенствование системы методического сопровождения образовательного процесса;

- повышение профессиональной культуры учителей;

- обобщение и трансляция положительного опыта (семинары,

мастер-классы, круглые столы, публикации);

Структуры г. Когалыма во взаимодействии с МАОУ «СОШ №8» по направлению спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы школы

|

№ |

Социальные партнеры |

Содержание совместной деятельности |

Результат |

|

1 |

Управление образования Администрации г.Когалыма |

Физическое воспитание учащихся и молодежи: Спартакиада школьников города Когалыма в рамках II-III этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские старты»; мероприятия патриотического цикла: месячник военно-спортивной и оборонно-массовой работы посвященный Дню защитника Отечества; Ежегодный пришкольный спортивный оздоровительный лагерь «Спортландия» на базе МАОУ «Средняя школа №8» |

Участие и победы в Спартакиаде школьников «Президентские старты». |

|

2 |

Отдел по физической культуре и спорту УКС и МП Администрации города Когалыма |

Физическое воспитание учащихся и молодежи: Спартакиада школьников города Когалыма в рамках II-III этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские старты»; ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» муниципальный и региональный этапы; Городские открытые турниры по баскетболу в рамках подготовки к Спартакиаде учащихся ХМАО-Югры; «Кросс нации», «Лыжня России» |

Участие и победы в соревнованиях: «КЭС-БАСКЕТ», «Кросс нации», «Лыжня России». |

|

Когалымская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ |

В рамках Спартакиады среди первичных профсоюзных организаций работников образования: провести соревнования по лыжным гонкам, участие в первенстве по настольному теннису, пулевой стрельбе, шахматам и дартсу, плаванию. |

Личное участие и победы в Спартакиаде первичных профсоюзных организаций работников образования. |

|

|

МБУ «ЦБС Центральная городская библиотека» |

Встречи с интересными людьми, публицистические мероприятия, викторины |

Расширение кругозора, повышение познавательной активности, участие в мероприятиях. |

|

|

Родительская общественность |

Дни открытых дверей; Неделя и месячник физкультуры и спорта, «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья». Организация постоянно действующего родительского лектория по актуализации ценности здоровья, формирования ЗОЖ и профилактики вредных привычек. |

Родительская активность. |

|

|

МБОУ «СОШ № 3» |

Региональная площадка Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо» |

Проект «Как измерить здоровье?» |

|

|

Ледовый дворец «Айсберг» |

Выход на показательное выступление |

Повышение двигательной активности, сформированность двигательных умений. |

|

|

ДОУ «Маугли» |

Экскурсия в школу, спортивный зал, совместное мероприятие, открытые уроки и занятия. |

Обмен опытом, повышение профессионального мастерства |

1. Понятие социальной структуры общества.

2. Элементы социальной структуры общества:

а) социальные общности;

б) социальные группы;

в) социальные слои;

г) социальные институты.

3. Естественное и социальное неравенство людей.

4. Типы социальной стратификации:

а) рабство;

б) кастовая система;

в) сословия;

г) классовая система.

5. Институциональная структура общества:

а) политические институты;

б) экономические институты;

в) социальные институты.

6 Социальная мобильность и маргинальность.

1. Понятие социальной структуры общества.

2. Элементы социальной структуры общества:

а) социальные общности;

б) социальные группы;

в) социальные слои;

г) социальные институты.

3. Уровень дохода как основной критерий выделения социальных классов:

а) высший класс;

б) средний класс;

в) низший класс.

4. Экономические причины изменения социальной структуры общества:

а) структурные изменения в экономике;

б) изменения в системе занятости;

в) снижение уровня жизни подавляющего большинства населения;

г) изменения отношений собственности;

д) смена типа экономической системы;

е) научно-технический прогресс.

5. Тенденции трансформации социальной структуры российского общества.

1. Понятие социальной стратификации.

2. Функции социальной стратификации:

а) упорядочение общественной жизни;

б) организация людей в группы;

в) социализация личности и её поддержка.

3. Исторические типы социальной стратификации:

а) касты;

б) сословия;

в) классы.

4. Виды социальной стратификации:

а) экономическая;

б) политическая;

в) социально-профессиональная.

5. Критерии социальной стратификации:

а) доход (низший класс, средний класс, высший класс);

б) образование (начальное, среднее, высшее);

в) место жительства (горожане, провинциалы, селяне);

г) профессиональная деятельность (инженеры, учителя, учёные и пр.).

6. Принадлежность к страте:

а) субъективная;

б) объективная.

7. Особенности социальной стратификации в современном российском обществе.

1. Понятие социальной мобильности.

2. Факторы, влияющие на социальную мобильность.

3. Виды социальной мобильности:

а) вертикальная и горизонтальная;

б) индивидуальная и коллективная;

в) межпоколенная и внутрипоколенная;

г) организованная и структурная.

4. Социальные лифты:

а) получение образования;

б) вступление в брак;

в) собственность;

г) служба в армии и др.

5. Роль и значение социальной мобильности в современном обществе.

1. Социальная мобильность — перемещение из одной социальной группы в другую.

2. Виды социальной мобильности:

а) горизонтальная и вертикальная (нисходящая и восходящая);

б) индивидуальная и групповая;

в) межпоколенная и внутрипоколенная.

3. Социальная мобильность как инструмент анализа динамики общества, изменения его социальных параметров:

а) низкая социальная мобильность — черта замкнутых обществ;

б) высокие показатели социальной мобильности — характеристика современного общества.

4. Возможность перемещения по социальной лестнице — важное условие развития личности:

а) мотив получения образования;

б) профессиональной квалификации и др.

5. Свободное перемещение в социальном пространстве —фактор развития общества:

а) удовлетворение потребностей социально-экономического и научно-технического развития;

б) обеспечение притока высокообразованных специалистов и профессионалов, способных «генерировать идеи», решать задачи управления общественными процессами).

1. Социальная общность как совокупность людей, объединённая условиями и целями жизнедеятельности.

2. Разновидности социальных общностей:

а) номинальные общности;

б) массовые общности;

в) аудитория;

г) социальные круги.

3. Признаки социальных групп:

а) устойчивость состава;

б) продолжительность существования;

в) определённость состава и границ;

г) общая система ценностей и норм;

д) осознание своей принадлежности к группе каждым индивидом.

4. Классификация групп:

а) по характеру связей (формальные и неформальные);

б) по уровню взаимодействия внутри группы (первичные и вторичные);

в) по объёму (большие и малые);

г) в зависимости от пола и возраста (демографические) и т. д.

5. Групповая сплочённость и дифференциация.

6. Специфика формирования и взаимодействия социальных групп в современной России.

1. Понятие «малая группа».

2. Признаки малой социальной группы:

а) небольшое число членов;

б) непосредственность общения между ее членами;

в) общие интересы, цели и совместная деятельность;

г) определенная локализация в пространстве и устойчивость во времени;

д) внутренняя расчлененность функций и групповых ролей;

е) общие нормы, установки, ценностные ориентации и способы поведения;

ж) определенная структура организации и управления;

з) групповая идентичность.

3. Виды малых групп:

а) формальные;

б) неформальные;

в) референтные.

4. Функции социальных групп:

а) функция социализации;

б) инструментальная;

в) экспрессивная;

г) поддерживающая.

5. Особенности формирования малых социальных групп в современном обществе

1. Понятие о межличностных отношениях.

2. Отличительные черты межличностных отношений:

а) эмоционально окрашенный характер;

б) непосредственный характер взаимодействия, коммуникации;

в) осуществление внутри узкого круга людей.

3. Основные сферы межличностных отношений:

а) отношения в семье;

б) отношения среди коллег;

в) отношения в дружеской компании.

4.Условия эффективности межличностного взаимодействия:

а) принятие иного мнения как должного;

б) готовность к диалогу и взаимопониманию;

в) осуществление совместной деятельности;

г) общность целей и интересов.

5. Соперничество и сотрудничество в межличностных отношениях.

6. Специфика межличностного конфликта и его значение.

1. Общение как субъект-субъектное взаимодействие.

2. Признаки общения:

а) обмен информацией, её уточнение, обогащение;

б) обмен действиями, построение общей стратегии взаимодействия;

в) восприятие и понимание партнёра, его поведения и психологических особенностей.

3. Типы субъектов общения:

а) реально существующие субъекты;

б) иллюзорные партнёры;

в) воображаемые партнёры.

4. Виды общения (по цели и содержанию):

а) познавательное;

б) деловое;

в) личностное.

5. Основные функции общения:

а) коммуникативная (обмен информацией);

б) перцептивная (принятие друг друга);

в) интерактивная (взаимодействие друг с другом).

6. Коммуникабельность (общительность) как свойство личности.

7. Условия конструктивного общения:

а) готовность к сотрудничеству и компромиссу;

б) принятие иной точки зрения при отстаивании своей;

в) уважительное отношение к партнёру.

8. Специфика общения в сетевом сообществе:

а) интенсивность коммуникаций;

б) виртуальное общение;

в) обилие и разнообразие информационных потоков.

9. Общение как особый вид человеческой деятельности.

10. Общение в игре, труде, учении.

1. Понятие и специфические признаки общения.

2. Функции общения в формировании и развитии человека.

3. Общение как субъект-субъектное взаимодействие.

4. Типы субъектов общения:

а) реально существующие субъекты

б) иллюзорные партнеры

в) воображаемые партнеры

5. Средства общения.

6. Виды общения:

а) непосредственное и опосредованное

б) прямое и косвенное

7. Факторы, способствующие успешному общению:

а) взаимопонимание

б) солидарность

в) толерантность

1. Молодёжь как социологическое понятие.

2. Границы молодежного возраста (важнейшие этапы взросления):

а) подростки (тинейджеры) — 16-18 лет;

б) молодёжь — от 18 до 24 лет:

в) «молодые взрослые» — от 25 до 30 лет.

3. Особенности социального положения молодёжи:

а) переходность положения;

б) высокий уровень мобильности;

в) освоение новых социальных ролей;

г) перспективы в профессиональном и карьерном плане.

4. Социально-психологические качества молодёжи:

а) неустойчивость психики;

б) внутренняя противоречивость;

в) низкий уровень толерантности;

г) стремление отличаться от других;

д) наличие специфической молодёжной субкультуры.

5. Основные проблемы современной российской молодежи:

а) сокращение численности молодёжи в структуре населения;

б) рост молодёжной безработицы и падение престижа в обществе ряда профессий;

в) ухудшение состояния здоровья молодого поколения.

6. Государственная молодёжная политика РФ.

1. Молодёжь как социально-демографическая группа.

2. Определение молодёжной субкультуры.

3. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте:

а) роль школьника, студента;

б) роль работника;

в) роль гражданина и др.

4. Молодёжная субкультура как часть культурной среды современного общества:

а) ценности и идеалы;

б) язык, символы, особенности межличностного общения;

в) стиль жизни, нормы поведения, мода.

5. Неформальные молодёжные объединения:

а) панки;

б) рокеры;

в) готы;

г) футбольные фаны и др.

6. Девиантное поведение молодёжи и его причины.

1. Понятие «этническая общность».

2. Признаки этноса:

а) наличие территории проживания;

б) общность языка, традиций, обычаев;

в) общность исторического и социокультурного опыта;

г) сходные черты внешнего облика, характера и ментальности.

3. Разновидности этнических групп:

а) род и племя;

б) народность;

в) нация.

4. Тенденции межэтнических отношений:

а) интеграция;

б) дифференциация.

5. Межэтнические отношения в современном мире.

1. Нация как высшая форма этнической общности.

2. Основные тенденции в развитии межнациональных отношений:

а) межнациональная интеграция;

б) межнациональная дифференциация.

3. Демократические принципы межнациональных отношений:

а) равноправие представителей разных наций во всех сферах жизни общества;

б) свободный доступ к изучению национальных языков, обычаев и традиций;

в) право граждан на определение своей национальной принадлежности;

г) развитие толерантности и поликультурного диалога в обществе;

д) создание в обществе нетерпимого отношения к ксенофобии, шовинизму, пропаганде национальной исключительности.

4. Межнациональные отношения и национальная политика в современной России.

1. Понятие межнационального конфликта.

2. Причины возникновения межнациональных конфликтов:

а) неравенство в уровне жизни;

б) миграция;

в) территориальные споры;

г) принадлежность к разным конфессиям;

д) различное представительство в престижных профессиях, социальных слоях, органах власти и т. д.

3. Национализм как проявление межнациональных конфликтов и его виды:

а) этнический (защитный);

б) державно-государственный (воинствующий);

в) бытовой.

4. Формы национализма:

а) расизм;

б) шовинизм;

в) геноцид;

г) апартеид;

д) ксенофобия.

5. Пути разрешения межнациональных конфликтов в XXI в.:

а) признание существования межнациональных проблем и решение их мирными методами;

б) взаимные уступки и безусловная реализация прав и свобод лиц любой национальности;

в) переговоры на базе взаимного уважения и стремления поиска компромиссных решений;

г) использование экономических рычагов для нормализации ситуации и др.

6. Межнациональные конфликты на территории СНГ и РФ.

1. Что такое национальная политика?

2. Принципы государственной национальной политики в России:

а) равенство прав и свобод человека и гражданина, запрещение любых форм дискриминации;

б) сохранение целостности и неприкосновенности территории РФ;

в) гарантия прав коренных малочисленных народов;

г) содействие развитию национальных культур и языков народов России и др.

3. Конституция РФ о праве каждого гражданина определять и указывать свою национальную принадлежность.

4. Культура межнациональных отношений.

5. Межнациональные конфликты в России и пути их преодоления:

а) формирование у населения установок толерантного сознания и поведения;

б) уважение национального достоинства, отказ от насилия;

в) развитие демократии и правовых начал в жизни общества и т.д.

1. Социальный конфликт — столкновение интересов личностей и групп.

2. Основные причины возникновения конфликтов:

а) неблагоприятные условия работы;

б) неудовлетворённость оплатой труда;

в) психологическая несовместимость людей;

г) различие существенных интересов и принципов;

д) перераспределение влияния в группе или между группами;

е) идеологические разногласия (политические и религиозные);

ж) несправедливое распределение ценностей (доходов, знаний, информации, благ).

3. Виды социальных конфликтов:

а) внутриличностный или личностно-ролевой (столкновение происходит в душе самого человека);

б) межличностный (разногласия возникают между двумя или более членами группы);

в) межгрупповой — в борьбу втягиваются группы людей, каждая из которых имеет собственные интересы и цели;

г) конфликт принадлежности — человек входит в две группы, которые конкурируют между собой;

д) конфликт с внешней средой — неприятие государственных организаций, законов, норм, правил, традиций и обычаев.

4. Стадии развития межгруппового конфликта:

а) постепенное усиление участников конфликта за счёт введения новых сил;

б) увеличение количества проблемных ситуаций и углубление первичной проблемной ситуации;

в) повышение конфликтной активности участников, вовлечение новых лиц;

г) нарастание эмоциональной напряжённости;

д) изменение отношения к проблемной ситуации или конфликту в целом.

5. Конструктивные и деструктивные способы разрешения конфликтов.

6. Повышение социальной культуры, готовность к переговорному процессу и компромиссу — ведущие способы разрешения конфликтов в современном мире.

1. Понятие «межличностный конфликт».

2. Причины конфликтов:

а) несправедливое распределение материальных и духовных благ;

б) искажение информации;

в) психологическая несовместимость;

г) стремление к власти;

д) различие во взглядах и мнениях;

е) различие в опыте и знаниях.

3. Стадии конфликта:

а) предконфликтная;

б) конфликтная;

в) разрешение конфликта;

г) послеконфликтная.

4. Стили поведения в конфликте:

а) уход (избегание, бездействие);

б) приспособление (уступка);

в) принуждение (борьба, соперничество);

г) компромисс;

д) сотрудничество.

5. Недопущение конфликта и его профилактика.

1. Социальные нормы как регулятор общественных отношений.

2. Признаки социальных норм:

а) возникают в процессе исторического развития;

б) представляют собой определенный стандарт (образец, эталон) поведения;

в) носят объективный характер;

г) рассчитаны .на многократное повторение;

д) выстраиваются в определенной иерархии.

3. Виды социальных норм:

а) табу, обычаи, традиции;

б) моральные нормы;

в) религиозные нормы;

г) корпоративные нормы;

д) правовые нормы.

4. Функции социальных норм:

а) культурно-историческая;

б) социального контроля;

в) воспитательная;

г) регулятивная;

д) стабилизирующая.

1. Социальные нормы как правила поведения, принятые в обществе.

2. Функции социальных норм:

а) координация деятельности людей;

б) освоение правил жизни в обществе молодого поколения;

в) выступают в качестве характерных признаков групп.

3. Виды социальных норм:

а) моральные нормы;

б) правовые нормы;

в) религиозные нормы;

г) обычаи и традиции;

д) ритуалы, церемонии;

е) нормы этикета и пр.

4. Социальные санкции — меры воздействия общества на личность.

5. Типы социальных санкций:

а) по предъявлению (формальные и неформальные);

б) по отношению к личности (позитивные, негативные).

6. Сложность сочетания различных норм и санкций в современном обществе.

1. Семья — первичная ячейка общества.

2. Основные типы семейных отношений:

а) кровнородственные;

б) брачные.

3. Особенности семьи:

а) семья как малая группа;

б) семья как социальный институт.

4. Свойства семьи как малой группы:

а) наличие кровнородственных или брачных связей;

б) совместное ведение домашнего хозяйства, бытовые отношения.

5. Функции семьи:

а) репродуктивная;

б) досуговая;

в) воспитательная;

г) эмоционально-психологическая;

д) хозяйственная;

е) статусная и т. д.

6. Формы семьи:

а) по составу (нуклеарная, поколенная, полная, неполная);

б) по характеру взаимоотношений между членами: традиционная (патриархальная), партнёрская (демократическая);

7. Тенденции развития семьи в современном обществе:

а) равномерное распределение прав и обязанностей в семье;

б) изменение традиционных гендерных ролей в семьях;

в) увеличение числа ранних браков и их распад;

г) утрата прежних традиций, праздников и авторитета взрослых членов семьи;

д) рост числа разводов и сексуальное раскрепощение;

е) увеличение занятости женщины вне семьи, интересов членов семьи, не связанных с семейной жизнью.

8. Особенности развития семьи в современной России

1. Понятие об отклоняющемся поведении.

2. Причины отклоняющегося поведения:

а) влияние семьи и семейного воспитания;

б) наличие способностей и талантов;

в) кризисные явления в обществе;

г) проблемы социализации молодёжи.

3. Виды отклоняющегося поведения:

а) позитивное;

б) девиантное;

в) делинквентное.

4. Формы девиантного поведения:

а) алкоголизм;

б) табакокурение;

в) наркомания;

г) проституция и пр.

5. Реакция общества на различные проявления социальной девиации.

1. Социальный статус как характеристика положения человека в обществе.

2. Признаки социального статуса:

а) место жительства;

б) уровень образования и профессия;

в) стиль поведения и одежды и т.д.

3. Основные виды социальных статусов:

а) предписанный (заданный, врождённый);

б) достигаемый (приобретённый).

4. Связь между социальным статусом и социальной ролью.

5. Структура ролевого набора личности:

а) роли в семье;

б) роли в малом социуме;

в) роли в профессиональной деятельности;

г) роли в гражданской деятельности и т.д.

6. Социализация как процесс усвоения индивидом социальных ролей.

1. Понятие социализации.

2. Задача и функция социализации.

3. Соотношение понятий «социализация» и «воспитание».

4. Виды социализации:

а) первичная

в) вторичная

5. Факторы, способствующие успешной социализации:

а) агенты социализации

б) социальные лифты

в) социально-экономические и политические условия

1. Что такое социализация?

2. Функции социализации:

а) освоение системы знаний о мире, человеке, человеческом обществе;

б) приобретение опыта взаимодействия человека с обществом;

в) усвоение моральных ценностей и идеалов;

г) освоение практических умений и навыков.

3. Социализация на протяжении всей жизни:

а) от младенчества до молодости;

б) освоение новых социальных ролей в зрелом возрасте;

в) продолжается ли социализация в старости?

4. Институты (агенты) социализации:

а) значение семьи в первичной социализации;

б) роль образования в социализации личности;

в) опыт сверстников;

г) СМИ как агенты социализации.

5. Значение социализации для личности.

Социальное партнерство егэ обществознание

Социальное партнерство егэ обществознание

Выберите верные суждения о социальной стратификации и запишите Цифры, под которыми они указаны.

1) Понятие «социальная стратификация» обозначает любые изменения, происходящие в обществе.

2) Социальная стратификация предполагает деление общества на социальные слои путём объединения различных социальных позиций с примерно одинаковым социальным статусом.

3) Социологи выделяют следующие критерии социальной стратификации: доход, власть.

4) Социальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв в зависимости от личных качеств человека.

5) Престиж профессии как критерий социальной стратификации связан с социальной привлекательностью, уважительным отношением в обществе к тем или иным профессии, должности, роду занятий.

Выберите верные суждения об этнических общностях и запишите Цифры, под которыми они указаны.

1) Этнической общностью называют сложившуюся в определённом государстве демографическую группу.

2) Видами этнических общностей являются племя, народность, нация.

3) К числу признаков этноса относят язык, общую историческую память, обычаи и традиции.

4) При формировании этноса значительную роль играет общность территории и общий язык.

5) Члены любой этнической общности обладают сходными политическими воззрениями и толерантным отношением к культуре других этносов.

Выберите верные суждения о социальных группах и их видах и запишите Цифры, под которыми они указаны.

1) В формальной группе все межличностные взаимодействия основаны на эмоциях.

2) Принадлежность к различным социальным группам определяет положение человека в обществе.

3) Социальные группы – устойчивые совокупности людей, которые имеют отличные, только им присущие признаки (социальное положение, общие интересы, ценностные ориентации).

4) Демографические группы выделяют прежде всего по этносоциальному критерию.

5) Группы и организации оказывают влияние на поведение человека.

Выберите верные суждения о социальных группах и запишите Цифры, под которыми они указаны.

1) Интересы участников неформальных групп всегда расходятся с целями официальных организаций.

2) Взаимодействие в первичных группах носит непосредственный, межличностный характер и предполагает взаимную поддержку.

3) В неформальных группах взаимодействия являются безличностными и функциональными.

4) Реальная группа – это искусственно сконструированная группа, которая выделяется для целей статистического учёта населения.

5) Социальная группа – это совокупность людей, обладающая общими социально значимыми признаками.

4 Социальная стратификация предполагает выделение социальных слоёв в зависимости от личных качеств человека.

Test. tutoronline. ru

08.11.2017 23:13:51

2017-11-08 23:13:51

Источники:

Https://test. tutoronline. ru/obshhestvoznanie/ege/theme/soczialnye-otnosheniya

Алгоритм работы с заданием C8 по обществознанию — 4ЕГЭ » /> » /> .keyword { color: red; } Социальное партнерство егэ обществознание

Алгоритм работы с заданием C8 по обществознанию

Алгоритм работы с заданием C8 по обществознанию

Разбираем задание на составление сложного плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса.

Выполнение этого задания предполагает:

1) корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме;

2) полноту отражения основного содержания в плане;

3) соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа;

Основным условием выполнения данного задания является системное, глубокое, достаточно объемное и разностороннее знание темы, требующее привлечения обществоведческого материала, а также знаний из смежных учебных дисциплин и, по возможности, оперативных знаний, получаемых из СМИ.

При выполнении заданий выпускникам предстоит:

А) с одной стороны, в заданной формулировке темы обнаружить известный им содержательный материал;

Б) с другой стороны, выстроить логику презентации знания по теме в виде пунктов сложного плана;

При составлении сложного плана можно воспользоваться следующими рекомендациями:

1) представьте содержание обществоведческого курса, раскрывающее данную проблему;

2) разделите это содержание на смысловые части, выделив в каждой из них главную мысль;

3) озаглавьте каждую часть;

4) в каждой части выделите несколько положений, развивающих главную мысль;

5) проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, связан ли последующий пункт плана с предыдущим, полностью ли отражено в них основное содержание темы;

6) в случае необходимости внесите корректировки;

7) помните, что план должен охватывать основное содержание темы;

Есть ли модель для составления плана?

Главное – мысленно представить изученный материал и последовательно изложить содержание предложенной темы.

Помните, что всё зависит от предложенной Вам темы. Некоторые ниже перечисленные пункты могут к каким-то темам и не подойти. Я попыталась написать только общую схему, которая сможет помочь Вам при составлении плана.

1. Сначала необходимо обозначить предмет предложенной темы. Для этого существует несколько вариантов. Например:

1) Что такое…

2) Понятие…

3) Определение…

2. Затем, если возможно, выделите следующие моменты:

1) Причины возникновения (появления, развития)…

Этот пункт можете детализировать в отдельных подпунктах, перечислив эти самые причины.

2) Подходы к определению понятия. (сущности. ). Например:

— Теории происхождения…

— Взгляды мыслителей на…

Этот пункт можете детализировать в отдельных подпунктах, перечислив эти самые подходы.

3. Далее выделите характерные черты (признаки; особенности; главные элементы и т. п.).

Этот пункт можете детализировать в отдельных подпунктах, перечислив эти самые характерные черты (признаки; особенности главные элементы и т. п.).

4. Функции…

Этот пункт можете детализировать в отдельных подпунктах, перечислив эти самые функции.

5. Типы (виды, формы, структура, классификации, критерии, факторы).

Этот пункт можете детализировать в отдельных подпунктах.

6. Значение (роль, последствия, тенденции, цель)…

7. Особенности (проблемы, традиции и т. п.)… в современном обществе (мире).

8. Пути решения

Лучше детализировать в отдельных подпунктах где-то 2-4 пункта.

Формулировки пунктов плана корректны. В совокупности пункты плана охватывают основные аспекты темы и раскрывают её в определённой последовательности.

3 балла

Формулировки плана корректны. Отдельные существенные для данной темы аспекты не нашли отражения в плане. Тема разворачивается не последовательно.

ИЛИ

Формулировки пунктов плана корректны. В совокупности пункты плана охватывают основные аспекты темы, но не представлены в определённой, адекватной теме, последовательности.

2 балла

Отдельные формулировки пунктов плана корректны. Целостного и последовательного раскрытия темы план не даёт.

1 балл

Формулировки пунктов плана не соответствуют теме.

ИЛИ

Ответ неправильный.

0 баллов

Примеры задания С8

1) Вам поручено подготовить развернутый план по теме «Биологическое и социальное в человеке». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему.

1) Деятельность как способ человеческого бытия

2) Специфические особенности человеческой деятельности

3) Структура деятельности:

А) субъект

Б) объект

В) цель

Г) средства

Д) результат

4) Мотивы деятельности

5) Два основных типа деятельности

А) практическая деятельность

Б) духовная деятельность

6) Ведущие виды деятельности в жизни человека:

А) игра

Б) учение

В) труд

2) Для выступления на семинарском занятии вам нужно подготовить развернутый ответ на тему «Межличностные конфликты и способы их разрешения». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему.

1) Понятие и специфические особенности межличностного конфликта

2) Участники конфликта

3) Причины возникновения межличностного конфликта

4) Повод для конфликта

5) основные концепции, раскрывающие сущность конфликта

6) Функции конфликтов

А) позитивные

Б) негативные

7) Классификация межличностных конфликтов:

А) по направленности

Б) по мотивам

В) по последствиям

Г) по эмоциональной силе воздействия на конфликтующих

Д) по масштабу воздействия

Е) по длительности течения

Ж) по форме проявления

З) по источнику возникновения

3) Вы являетесь участником конкурса научно-исследовательских работ старшеклассников с докладом на тему «Многовариантность и движущие силы развития общества». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему.

1) Источники и движущие силы развития общества:

А) преобразовательная деятельность людей

Б) природно-климатические условия

В) выдающиеся личности

2) Понятия «прогресс» и «регресс»

3) Современные подходы к развитию общества:

А) формационный подход

Б) стадиально — цивилизованный подход

В) локально-цивилизованный подход

4) Форма социального изменения:

А) эволюция

Б) революция

Основным условием выполнения данного задания является системное, глубокое, достаточно объемное и разностороннее знание темы, требующее привлечения обществоведческого материала, а также знаний из смежных учебных дисциплин и, по возможности, оперативных знаний, получаемых из СМИ.

4ege. ru

16.01.2020 19:42:31

2020-01-16 19:42:31

Источники:

Https://4ege. ru/obshestvoznanie/3187-algoritm-raboty-s-zadaniem-b8-po-obschestvoznaniyu. html

Социальные институты — теория для ЕГЭ по обществознанию » /> » /> .keyword { color: red; } Социальное партнерство егэ обществознание

Социальные институты — теория для ЕГЭ

Социальные институты — теория для ЕГЭ

Социология — один из разделов обществознания, проверяемых на ЕГЭ. Школьники считают его достаточно простым, часто выбирают при написании эссе. В рамках этого блока нужно знать социальные статусы, роли и группы, понимать особенности социализации и разбираться в социальных лифтах. В ЕГЭ по обществознанию встречаются и социальные институты. С этой темой у выпускников бывают проблемы, так как в ней много нюансов. Идеально выучить их можно лишь с помощью опытного преподавателя, например, на курсах. В таком случае подготовиться к экзамену куда проще. А мы разбираем теорию и решение заданий по теме «Социальные институты» по обществознанию.

Что такое социальный институт

Социальный институт в обществознании — это форма организации совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе. Проще говоря, институт в обществознании — это некое образование, например, орган власти или учреждение. К этому понятию относится даже семья. Его суть в том, чтобы решать какие-то вопросы людей, регулировать их отношения в обществе.

Институты закрепляют роли и статусы людей в обществе. Как вы наверняка знаете, у одного человека может быть несколько ролей — они определяются тем, с точки зрения какой организации человек рассматривается. Например, молодой человек 20 лет может быть одновременно студентом (с точки зрения университета), гражданином (с точки зрения власти) и сыном (с точки зрения семьи). Каждая социальная роль добавляет свои нормы. Некоторые из них существуют только на словах (это отношения внутри семьи), некоторые — задокументированы (различные своды законов). Первую группу называют неформальными, вторую — формальными. При нарушении норм возникают санкции.

Функции социальных институтов в обществознании:

- регулирование общественных отношений. Участниками отношений могут быть индивиды, группы, социальные образования; создание правил. В рамках каждого социального образования есть свои нормы поведения. Они помогают контролировать общество, сохранять стабильность; интегрирование. Суть организаций в контакте людей и преследовании ими общих целей, что способствует объединению; передача опыта. Люди, давно существующие внутри организации, могут передавать знания и умения тем, кто только попал в него (отношения учитель-ученик в школе, стажировки на работе); социализация — вступление в социальную группу помогает детям быстрее адаптироваться к жизни. Это происходит за счет существующих норм и контакта с другими людьми; коммуникация — люди общаются внутри института, происходит взаимодействие и между разными образованиями. Это позволяет передавать информацию.

В целом, существование институтов направлено на удовлетворение социальных потребностей. Любые перемены в обществе тоже начинаются на уровне социальных образований. Еще один момент, связанный с темой «Институты» в ЕГЭ по обществознанию — Признаки:

- установленные образцы поведения. В школах принято получать знания, а в церкви — молиться; культурные символы. На уровне семьи такими символами становятся процедура заключения брака, обручальные кольца. На уровне государства — герб, гимн и флаг; кодексы поведения. Как мы уже говорили, они могут быть устными и письменными. Примеры: школьный устав, брачный договор, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности; идеология. У каждого института есть свои принципы и ценности. В отличие от норм поведения, они не являются строгими правилами, а скорее указывают на цель существования. Например, ценностями семьи являются любовь, помощь и поддержка; культурные черты. В данном случае подразумеваются предметы или явления, которые обеспечивают существование института, достижение его целей. В случае со здравоохранением это будут поликлиники, больницы и аптеки, и с образованием — школа, учебник, кабинет.

Следующий важный блок — виды социальных институтов в обществознании. Их делят на 4 основные группы, которые мы разберем с помощью таблицы:

Что конкретно регулируют

Примеры конкретных институтов

Производство товаров и услуг, их распределение между людьми

Производство, рынок, собственность, деньги, хозяйственные отношения

Общественные отношения. Регуляция осуществляется с помощью власти

Власть, партия, суд, армия, местное самоуправление

Численность и воспроизводство населения, создание семьи, распределение общественных благ, ресурсов и ролей

Семья, брак, наследство, досуг, здравоохранение, социальная защита

Культурная жизнь общества, ее развитие и воспроизводство, культурное воспитание людей

Образование, школа, университет, СМИ, религия, искусство

Семья как социальный институт

Семья является основным институтом общества, она же представляет собой минимальную ячейку общества. Вообще, семья — основанная на браке и на кровном родстве группа людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью. Современные семьи в основном являются моногамными (одна женщина и один мужчина), но существуют и полигамные (многоженство), полиандрические (многомужество). Первой формой семьи была патриархальная, то есть с мужчиной во главе. Сейчас большинство семей являются супружескими (равноправными). При этом большие семьи, в которых проживали все родственники, сменились нуклеарными — муж, жена, дети. Семья проходит несколько этапов развития:

- вступление в брак; начало деторождения, то есть появление на свет первого ребенка; окончание деторождения, то есть появление на свет последнего ребенка; период «пустого гнезда», когда последний ребенок выделяется в отдельную семью; смерть одного из супругов, что означает прекращение существования семьи.

Функции семьи как социального института в обществознании:

- репродуктивная. Одна из главных целей любой семьи — рождение здорового и сильного потомства; воспитательная. Родители воспитывают детей, оказывают им эмоциональную поддержку, участвуют в первичной социализации; экономическая. Супруги ведут совместное хозяйство, тем самым обеспечивая себе комфортную жизнь. Кроме того, они обязаны обеспечивать ребенка до совершеннолетия; статусная. Рождаясь в семье, ребенок получает набор статусов: гражданство, национальность, место проживания, социальное положение. Тем не менее, некоторые из них человек может в будущем изменить; эмоциональная. В семье человек удовлетворяет потребность в близости, тепле, общении, поддержке, заботе. Хорошие отношения между супругами, родителями и детьми помогают лучше справляться со стрессами; защитная. Это касается всех сфер общества — интеллектуальной, духовной, физической, психологической, экономической.

Образование как социальный институт

Тема «Институты» по обществознанию включает такой раздел, как образование. Образование — профессионально организованный процесс приобщения личности к нормам и ценностям господствующей в обществе культуры. Выделяют 3 основных элемента образования: образовательные учреждения (школы, вузы, колледжи, кружки, музыкальные и художественные школы), участники (педагоги и ученики) и сам учебный процесс. Политика РФ сейчас направлена на гуманизацию образования, повышение его качества, приближение к международному уровню, а также на введение вариативности. Основные образовательные учреждения в России:

- дошкольные — ясли, садики; общеобразовательные — школы, лицеи, гимназии; профессиональные — колледжи и вузы; послевузовские — курсы повышения квалификации; специальные (коррекционные) — для детей с проблемами в развитии; дополнительные — центры детского творчества, кружки по интересам, музыкальные, спортивные и художественные школы.

Основные Функции института Образования в обществознании:

- гуманистическая — выявление и развитие талантов; профессионально-экономическая — подготовка специалистов в разных сферах; социальная — приобретение индивидами социальных статусов; культурная — раскрытие творческих особенностей, изучение культурных особенностей общества; адаптационная — подготовка к жизни в обществе.

Примеры заданий из ЕГЭ

Рассмотрим несколько вопросов по теме «Институты», которые могут встретиться во второй части.

Задание 1. Охарактеризуйте главные социальные институты в обществознании.

При ответе на этот вопрос нужно рассказать о 4 группах, на которые делят социальные образования. Для каждой нужно написать примеры и признаки, рассказать, что именно регулирует данный институт.

Задание 2. Каковы основные черты социального института в обществознании?

Нужно рассказать о 5 признаках (модели поведения, культурные символы, идеология, культурные черты, нормы поведения). Кроме того, нужно взять один конкретный институт, например, образование, и объяснить признаки на его примере.

Теперь вы знаете, что такое социальный институт, а также разбираетесь в видах институтов в обществознании. Надеемся, что этот материал поможет вам в подготовке к ЕГЭ. Но если вы хотите набрать высокие баллы, лучше учиться с преподавателем на курсах, ведь там объясняют много нюансов. А если заниматься не только обществознанием, но и другими предметами, например, русским, поступление на бюджет гарантировано.

- дошкольные — ясли, садики; общеобразовательные — школы, лицеи, гимназии; профессиональные — колледжи и вузы; послевузовские — курсы повышения квалификации; специальные (коррекционные) — для детей с проблемами в развитии; дополнительные — центры детского творчества, кружки по интересам, музыкальные, спортивные и художественные школы.

Социальные институты — теория для ЕГЭ

Социология — один из разделов обществознания, проверяемых на ЕГЭ. Школьники считают его достаточно простым, часто выбирают при написании эссе. В рамках этого блока нужно знать социальные статусы, роли и группы, понимать особенности социализации и разбираться в социальных лифтах. В ЕГЭ по обществознанию встречаются и социальные институты. С этой темой у выпускников бывают проблемы, так как в ней много нюансов. Идеально выучить их можно лишь с помощью опытного преподавателя, например, на курсах. В таком случае подготовиться к экзамену куда проще. А мы разбираем теорию и решение заданий по теме «Социальные институты» по обществознанию.

Социальный институт в обществознании — это форма организации совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в обществе. Проще говоря, институт в обществознании — это некое образование, например, орган власти или учреждение. К этому понятию относится даже семья. Его суть в том, чтобы решать какие-то вопросы людей, регулировать их отношения в обществе.

Институты закрепляют роли и статусы людей в обществе. Как вы наверняка знаете, у одного человека может быть несколько ролей — они определяются тем, с точки зрения какой организации человек рассматривается. Например, молодой человек 20 лет может быть одновременно студентом (с точки зрения университета), гражданином (с точки зрения власти) и сыном (с точки зрения семьи). Каждая социальная роль добавляет свои нормы. Некоторые из них существуют только на словах (это отношения внутри семьи), некоторые — задокументированы (различные своды законов). Первую группу называют неформальными, вторую — формальными. При нарушении норм возникают санкции.

Функции социальных институтов в обществознании:

- регулирование общественных отношений. Участниками отношений могут быть индивиды, группы, социальные образования; создание правил. В рамках каждого социального образования есть свои нормы поведения. Они помогают контролировать общество, сохранять стабильность; интегрирование. Суть организаций в контакте людей и преследовании ими общих целей, что способствует объединению; передача опыта. Люди, давно существующие внутри организации, могут передавать знания и умения тем, кто только попал в него (отношения учитель-ученик в школе, стажировки на работе); социализация — вступление в социальную группу помогает детям быстрее адаптироваться к жизни. Это происходит за счет существующих норм и контакта с другими людьми; коммуникация — люди общаются внутри института, происходит взаимодействие и между разными образованиями. Это позволяет передавать информацию.

В целом, существование институтов направлено на удовлетворение социальных потребностей. Любые перемены в обществе тоже начинаются на уровне социальных образований. Еще один момент, связанный с темой «Институты» в ЕГЭ по обществознанию — Признаки:

- установленные образцы поведения. В школах принято получать знания, а в церкви — молиться; культурные символы. На уровне семьи такими символами становятся процедура заключения брака, обручальные кольца. На уровне государства — герб, гимн и флаг; кодексы поведения. Как мы уже говорили, они могут быть устными и письменными. Примеры: школьный устав, брачный договор, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности; идеология. У каждого института есть свои принципы и ценности. В отличие от норм поведения, они не являются строгими правилами, а скорее указывают на цель существования. Например, ценностями семьи являются любовь, помощь и поддержка; культурные черты. В данном случае подразумеваются предметы или явления, которые обеспечивают существование института, достижение его целей. В случае со здравоохранением это будут поликлиники, больницы и аптеки, и с образованием — школа, учебник, кабинет.

Следующий важный блок — виды социальных институтов в обществознании. Их делят на 4 основные группы, которые мы разберем с помощью таблицы:

Что конкретно регулируют

Примеры конкретных институтов

Производство товаров и услуг, их распределение между людьми

Производство, рынок, собственность, деньги, хозяйственные отношения

Общественные отношения. Регуляция осуществляется с помощью власти

Власть, партия, суд, армия, местное самоуправление

Численность и воспроизводство населения, создание семьи, распределение общественных благ, ресурсов и ролей

Семья, брак, наследство, досуг, здравоохранение, социальная защита

Культурная жизнь общества, ее развитие и воспроизводство, культурное воспитание людей

Образование, школа, университет, СМИ, религия, искусство

Функции социальных институтов в обществознании:

Они помогают контролировать общество, сохранять стабильность;.

Unikum. rudn. ru

20.06.2020 12:39:52

2020-06-20 12:39:52

Источники:

Https://unikum. rudn. ru/blog/sotsialnye-instituty-teoriya-dlya-ege

Трудовое право. Социальное партнёрство. Коллективный договор.

Социальное партнерство в сфере труда.

Социальное партнерство в сфере труда — система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Субъектами социального партнерства в сфере труда выступают:

- работники;

- работодатели;

- представители работников;

- представители работодателей;

- органы государственной (исполнительной) власти;

- органы местного самоуправления.

Коллективный договор.

Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами.

Содержание коллективного договора.

В коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по следующим вопросам:

- формы, системы и размеры оплаты труда;

- выплата пособий, компенсаций;

- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором;

- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;

- рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;

- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;

- соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального имущества;

- экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;

- гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;

- оздоровление и отдых работников и членов их семей;

- частичная или полная оплата питания работников;

- контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников, порядок информирования работников о выполнении коллективного договора;

- отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;

- другие вопросы, определенные сторонами.

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.