ЕГЭ. Познание. Тема 6. Социальное познание

Человечеству во все времена свойственно было желание познать не только природу, но и общество.

Социальное познание – это изучение процессов, происходящих в обществе, выявление их закономерностей, особенностей, причин и источников развития. Сфера социального познания – это деятельность человека во всех её проявлениях и формах.

Особенности социального познания

- Объект и субъект совпадают. Действительно, изучая общество, закономерности его развития, учёный одновременно сам является частью этого общества.

- Специфика методов социального познания. Многие методы, характерные для научного познания, в данном случае либо вообще неприемлемы, либо используются в редких случаях, часто с согласия самих людей (например, наблюдение, эксперимент).

- Зависимость исследователя от общества. Это может привести к необъективности тех или иных выводов. Достаточно привести в пример деятельность Сталина. Разве могли в его время критиковать политику вождя? Всё приукрашивалось и многое искажалось.

- Высокая вероятность неточности исследований. Приведём пример. В школе проводится анкетирование учащихся с целью выявления их отношения к наркотикам. Можно быть уверенным, что тот, кто их уже пробовал , никогда в анкете в этом не признается , а значит, и выводы будут неточными, приблизительными.

- Изучение предмета исследования в его взаимоотношениях, взаимосвязях, а не изолированно, обособленно.

Принципы социального познания

- Исследователи рассматривают общество, процессы и законы в нём в развитии, а не в статичности.

- Все процессы , происходящие в обществе взаимосвязаны и влияют друг друга. Социальное познание основано на изучении этой взаимосвязи.

- В социальном познании важен и каждый индивид в отдельности, и общество в целом, то есть происходит выявление общего и особенного.

Источники социального познания

- Социальная действительность, её развитие на данном этапе.

- Исторический опыт, знания о процессах развития общества, накопленные человечеством.

- Общественная практика, в ходе которой происходит развитие , изменение, преобразование общества.

Основные формы социального познания – это социальный и научный факт. В чём их различие?

Социальный факт – это какое-то конкретное событие, которое имело место в действительности в ту или иную эпоху и время.

Научный факт – событие, которое описано, изучено, с учётом конкретной ситуации, причин, последствий события на развитие общества.

Объекты социального познания

- Действия, поступки как отдельных лиц, так и социальных групп и всего общества в целом.

- Материальные и духовные ценности, созданные человечеством, то есть продукты деятельности.

- Словесные действия людей: высказывания, точки зрения, мысли, идеи, суждения о чём-либо.

Цели социального познания

- Изучение закономерностей развития общества, сложных взаимодействий и взаимосвязей, существующих в нём как между отдельными людьми, так и между группами.

- Стремление понять место и роль человека в обществе

- Изучение и постижение внутреннего мира личности, его «Я-концепции».

Методы социального познания

Эмпирические

- Наблюдение (может быть невключённым, то есть со стороны изучается объект, и включённым, когда объект познания принимает участие в исследовании, изучение объекта изнутри- например, социальной группы).

- Опрос (анкетирование, интервью)

- Тестирование

- Экспертная оценка

- Социометрия (изучение и измерение межличностных отношений)

- Эксперимент

- Измерение социальных установок (шкала самооценок, ранжирования, например вероятность победы на выборах того или иного кандидата).

Теоретические

- Анализ (анализ документов, социально-исторический анализ литературы)

- Обобщение

- Классификация

- Умозаключение

- Статистический метод

- Выдвижение гипотезы

- Научная абстракция

Итогом социального познания является знание

Типы социального знания

- Гуманитарное (предмет – субъективный мир человека)

- Социально-экономическое (изучение процессов, оказывающих значительное влияние на развитие общества – отношения собственности, распределения, обмена, потребления, то есть изучение экономической жизни)

- Социально-философское (изучение наиболее общих законов развития общества).

Социальное прогнозирование

В 20 веке появилась особая отрасль социальных знаний – футурология, занимающаяся социальным прогнозированием.

Научное прогнозирование следует отличать от утопии и фантастики.

Утопия основана на вере в предполагаемое будущее, а прогноз- на возможность альтернативного развития.

Фантастика — это художественное творчество, вымысел, характеризуется конкретностью деталей, а прогноз – лишь обобщённое видение будущего.

Виды социальных прогнозов

- Прогноз на ближайшее будущее е— 25-30 лет. Для него характерно достаточно точное и определённое видение будущего (например, численность населения, запасы сырья и др.)

- Прогноз на обозримое будущее (30-80 лет, до которого хоть кто-то из сегодня живущих людей сможет дожить ). Прогноз носит общий и вероятный характер.

- Прогноз на необозримое будущее (свыше 80 лет, когда будет жить совершенно новое поколение людей). Это лишь гипотезы общего плана.

Методы социального прогнозирования

- Моделирование – создание реальной или воображаемой модели развития общества и её дальнейшее изучение.

- Экспертиза — изучение мнения экспертов по той или иной изучаемой проблеме с целью выявления наиболее вероятных вариантов развития

- Экстраполяция – (лат. extra сверх, вне и polio выправляю, изменяю) изучение части или явления в целом и распространение выводов на будущее.

Таким образом, социальное познание- познание законов развития общества- это довольно сложный, но очень нужный и важный вид деятельности человека, направленной на дальнейшее совершенствование жизни людей.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

1

Тема №9 «Социальное познание. Ненаучное познание»

|

№ пп |

Проблема |

|

1 |

Социальное познание |

|

Социальное познание

Цель социального познания: открытие исторических закономерностей и социальное прогнозирование. Для достижения этих целей ученые и исследователи используют социальную реальность (практика), исторические информаторы (археология, документы) и опыт поколений. Результатом социального познания являются социальные и гуманитарные знания, которые мы изучаем на уроках истории и обществознания. Социальным прогнозированием занимается наука футурология. Её главной целью является разработка вариантов развития социума или его объектов. Прогнозирование возможно в различных сферах общества, в экономической, юридической, культурной. Осуществляется оно такими методами, как анализ, сравнение, анкетирование, эксперимент и др. Значение социального прогнозирования велико. Например, прогнозирование рынка труда, даёт информацию о востребованных профессиях и вакантных должностях. Особенности социального познания

При изучении общества следует применять конкретно-исторический подход:

Уровни (этапы) социального познания

Изучая общество, социологи используют такие методы как: опрос (анкетирование, интервью), тестирование, социометрия и др. |

|

|

2 |

Формационный и цивилизационный подходы к изучению исторического и общественного развития |

|

В изучении общества и истории сложилось два подхода:

1) Формация (ОЭФ – общественно-экономическая формация) – исторически определенный тип общества, возникающий на основе определенного способа производства материальных благ Способ производства – это совокупность производительных сил и производственных отношений Производительные силы (две составляющие)

Производственные отношения — отношения, складывающиеся между участниками материального и духовного производства В основе классификации обществ в рамках формационного подхода лежат экономические отношения и закономерная смена общественно – экономических формаций от низшего к высшему, от простого к сложному: первобытное общество → рабовладельческое общество → феодальное общество → капиталистическое общество → коммунистическое общество. Движущей силой такого развития является классовая борьба, например, в рабовладельческом обществе – борьба между рабовладельцами и рабами, в феодальном обществе — борьба между феодалами и крестьянами. На протяжении истории общество развивается, двигаясь от одной формации к другой. Конечной целью этого движения, согласно учению К. Маркса, Ф. Энгельса, а затем и В.И. Ленина, является коммунизм. 2) Если формационный подход концентрирует внимание на всеобщем, то цивилизационный подход изучает уникальность и неповторимость истории каждого народа или страны. Поэтому в основе классификации обществ в рамках цивилизационного подхода лежит духовный, идеологический, культурный фактор. Данный подход к изучению истории и общества концентрирует внимание на локально-региональных особенностях конкретного общества. Так, выделяют российское, китайское, японское, индийское общества или цивилизации. Есть цивилизации давно исчезнувшие, к примеру, цивилизация майя, римская цивилизация. Большинство современных ученых придерживаются цивилизационного подхода в изучении истории и общества. Цивилизация — большие общности людей, живущие в рукотворной среде. Одна цивилизация отличается от другой особенностями хозяйственного и культурного развития, традициями, религиозными верованиями, их различным отношением к пространству и времени |

|

|

3 |

Ненаучное познание (житейское, художественное познание, мифологическое) |

|

Ненаучное познание – познание окружающего мира, опирающееся на веру и интуицию. Ненаучное познание включает в себя:

К ним относятся знания:

На основе этих знаний складывается жизнь человека. Результатом данного вида познания являются знания об окружающих предметах, людях, событиях и ситуациях, с которыми человек сталкивается повсеместно в процессе жизнедеятельности. Житейское познание во многом опирается на здравый смысл. Здравый смысл — способность принимать решения, не поддаваясь эмоциям, социальным установкам и стереотипам, преобладающим в обществе. Житейское познание накапливается в течение многих веков, обогащается в процессе развития общества, науки и культуры и передается из поколения в поколение. Примером этого являются пословицы, поговорки, народные приметы, сказки, легенды. 2) Народная мудрость – это накопленные веками и передаваемые из поколения в поколение сказки, пословицы и поговорки, песни, которые учат как себя вести по отношению к окружающим. 3) Мифологическое познание – это фантастическое отражение реальности. Мифы возникли в первобытном обществе. У первобытных людей не было достаточно опыта для понимания истинных причин происхождения человека и мира, природных явлений, поэтому их объясняли при помощи мифов и легенд.

4) Религиозное познание – это познание с опорой на религиозные тексты (Библию, Коран и др.). 5) Художественное познание – это познание средствами искусства, Окружающий мир отражается не в понятиях, а в художественных образах произведений литературы или театра, музыки или кино, архитектуры или живописи. Особенности художественное освоения мира /познание мира средствами искусства/

6) Паранаука – околонаучное знание, которое возникло давно, когда наука была еще не достаточно развита. В отличие от науки паранаука не предоставляет факты, основана на предположениях, которые не находят своего подтверждения в результате исследований. Паранауками являются уфология, астрология, телепатия, магия, экстрасенсорика и другие. |

Тренинг по теме «Социальное познание. Ненаучное познание» Часть 1

|

№ п/п |

Задание |

||||||||||||||||

|

1 |

Выберите верные суждения об особенностях социального познания и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) ученый, изучающий общество, использует общенаучные методы и средства познания. 2) объективная истина в социальном познании не достижима. 3) социальные явления необходимо рассматривать в историческом и культурном аспектах. 4) социальное познание может быть не только научным, но и обыденным. 5) одной из социальных наук является филология. |

||||||||||||||||

|

2 |

Выберите верные суждения о социальном познании и запишите цифры, под которыми они указаны

|

||||||||||||||||

|

3 |

Выберите верные суждения об особенностях социального познания и запишите цифры, под которыми они указаны.

|

||||||||||||||||

|

4 |

Найдите в приведенном ниже списке проявления, отражающие житейское знание, и запишите цифры, под которыми они указаны 1) назидание 3) категория 5) эксперимент 2) личный опыт 4) традиция 6) формализация |

||||||||||||||||

|

5 |

Выделите примеры обыденных знаний в предложенном перечне.

|

||||||||||||||||

|

6 |

Установите соответствие между признаками и видами познания, которым они соответствуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

||||||||||||||||

|

7 |

Члены «Клуба любителей древностей», посетив раскопки ряда древних городищ, выдвинули собственную версию их возникновения. Однако профессиональное сообщество археологов и историков признало данную версию ненаучной. Какие из приведённых ниже оснований могли стать основой такой оценки ученых? 1) версия опровергала положения, принятые в науке 2) выводы членов клуба не имели логических обоснований 3) предположения любителей древностей не получили практического подтверждения 4) версия содержала положения, опирающиеся на веру и не имеющие доказательств 5) участники раскопок, археологи и историки, не являются членами клуба 6) разработчики версии признают вмешательство неземного разума |

||||||||||||||||

|

8 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. «В трудах Чарльза Дарвина было обосновано учение о длительном процессе________________ (1) развития человечества. Решающую роль в нем Чарльз Дарвин отвел _________________ (2), в результате которого выживали лучше приспосабливавшиеся к окружающей среде особи. Процесс развития человека получил название __________________ (3). Вместе с ним происходил процесс становления общества, или, как его называют, __________________ (4). Эти процессы связаны друг с другом и длились более трех миллионов лет. Одной из решающих стадий этого процесса стал переход человечества в своих занятиях от собирательства и ___________________ (5) к земледелию и ________________ (6). Это явление стали называть ______________ (7). В результате сформировался человек нового типа – Homo sapiens. Разделение труда и расслоение общества привели к переходу от первобытности к __________________ (8)» А) антропогенез Е) социогенез

Б) естественный отбор Ж) феодализм В) неолитическая революция З) цивилизация Г) охота И) эволюционный путь Д) скотоводство |

||||||||||||||||

|

9 |

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «Различие между цивилизацией и _______________(А) выходит за рамки присущих им ценностей. Цивилизация как крупнейшая социально-историческая ________________(Б) создает адекватные себе устойчивые формы организации совместной деятельности людей — _______________(В), среди которых по важности первенствует______________(Г) с присущей ему системой ________________(Д). Современная цивилизация лелеет государственность и всеобщую правовую урегулированность социально-экономических и политических _______________(Е)» 1) процесс 4) институт 7) государство

2) альтернатива 5) культура 3) общность 6) идеология 9) право |

||||||||||||||||

|

10 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «Ряд мыслителей видели преимущество современной ________________(А) в успешном развитии ею материального _______________(Б) на базе новой науки и вследствие этого – удовлетворение материальных________________(В) людей. Но этот ______________(Г), т.е. движение вперед к более совершенному, имеет другую оборотную сторону. Роковым для нашей _______________(Д), направленной на воспитание человека, развитие его души и образования, является то, что ее материальная сторона развилась намного сильнее, чем духовная. Имеющие значение для человека _______________(Е) в основном преходящи, мимолетны, особенно товары и услуги первой необходимости, недлительного пользования» 1) производство 4) цивилизация 7) прогресс

2) культура 5) потребность 3) ценность 6) регресс 9) хозяйство |

||||||||||||||||

|

11 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «_____________(А) прогресса французские мыслители 18 в. видели в развитии человеческого _______________(Б), в распространении _____________(В). Столь оптимистический взгляд на историю сменился в 19 в. более сложными представлениями. Так, марксизм усматривал прогресс в переходе от одной общественно-экономической ______________(Г) к другой более высокой. Некоторые социологи сутью прогресса считали усложнение социальной ____________(Д) общества. В современной социологии исторический прогресс связывают с процессом _____________(Е), т.е. переходом от аграрного общества к индустриальному, а затем и к постиндустриальному»

1) стабилизация 4) формация 7) цивилизация 2) модернизация 5) просвещение 3) разум 6) критерий 9) структура |

||||||||||||||||

|

12 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. «В середине XIX в. К.Марксом и Ф.Энгельсом была создана новая теория общественного развития — __________________ (1). Признавая существенную роль духовной сферы в развитии общества, они утверждали, что его первоосновой является ___________________ (2) деятельность людей, направленная на удовлетворение ______________ (3) потребностей. Для этого люди взаимодействуют с природой, друг с другом, организуя общественное бытие, которому присущи объективные законы развития. Таким образом, согласно марксизму, ______________ (4) определяет общественное сознание. Исследуя общественное производство, Маркс выделил две его стороны: ________________(5) и _____________ (6), которое во взаимосвязи образуют способ производства. Исторический тип общества, основывающийся на определенном способе производства, называется ______________ (7)» А) общественно-экономическая формация Б) производственные отношения В) марксизм Г) материальные Д) духовные Е) трудовая Ж) производительные силы З) политические

И) общественное бытие К) образовательная |

Часть 2

|

№ п/п |

Задание |

|

1 |

Прочитайте текст и выполните задания №21-24 Исторический процесс сам по себе весьма сложен и представляет собой взаимодействие многих объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся природные условия жизни общества, объективные потребности людей в обеспечении необходимых условий их жизни, а также состояние материального производства, существующая социальная структура общества, его государственный строй и т.д., которые каждое новое поколение застаёт уже сложившимися и которые в той или иной мере обусловливают жизнедеятельность людей. Субъективные же факторы исторического процесса — это разного рода способности людей своими действиями вносить изменения в те или иные стороны общественной жизни. В исторический процесс прямо или косвенно включены все люди, поскольку они включены в процесс общественного производства, а также в политическую и духовную жизнь общества. В этом отношении все они являются участниками исторического процесса. Но его субъектами они становятся лишь в той мере, в какой действуют сознательно: осознают своё место в обществе, социальное значение своей деятельности и направленность исторического процесса. Сознательно участвуя, скажем, в совершенствовании экономических и социальных отношений, политической системы общества, в развитии его духовной жизни, тот или иной человек или социальная группа выступает как субъект исторического процесса. В последнее время в науке и политике всё чаще говорят о человечестве как самостоятельном субъекте исторического процесса. Для этого имеются веские основания. В современных условиях человечество всё более выступает как единое целое в силу расширения и упрочения экономических, политических и культурных связей народов всех стран, усиления их взаимозависимости. Именно в рамках человечества как единого целого должны ныне решаться проблемы обеспечения всеобщего мира, сохранения и развития природной среды, а также создания условий для развития сотрудничества и взаимопомощи всех народов и государств нашей планеты. И человечество в той или иной степени решает эти проблемы, прежде всего, путём налаживания всестороннего сотрудничества между народами и государствами. На это направлена деятельность многих международных организаций. Чрезвычайно важно, чтобы при наличии многих противоречий и конфликтов между отдельными социальными группами, нациями, народами и государствами человечество как самостоятельная целостность продолжало существовать и способствовало бы мирному разрешению указанных противоречий и конфликтов — локальных, региональных и международных. 21.Какие три субъекта исторического процесса названы в тексте? Чем субъект, по мнению автора, отличается от участника? 22.Государственный строй и материальное производство во многом определяются сознательной деятельностью людей. Почему автор относит их к объективным факторам исторического развития? Какие другие объективные факторы исторического развития названы в тексте? 23.Приведите проблемы, указанные автором, которые должны решаться усилиями всего человечества. Как в современном обществознании принято называть эти проблемы? Приведите два других примера таких проблем, опираясь на собственные знания. 24.В тексте говорится о том, что налаживанию всестороннего сотрудничества между народами и государствами способствует деятельность многих международных организаций. Назовите любые три таких организации и укажите сферу деятельности каждой из них. |

|

2 |

№27 Назовите два вида социальных фактов и проиллюстрируйте каждый из них двумя примерами |

|

3 |

№28

|

|

4 |

№29.1 (Философия)

|

Эксперимент это егэ обществознание

Обществознание. Повторение теории к ЕГЭ и ОГЭ. Социальное познание.

Социальное познание – это изучение процессов, происходящих в обществе, выявление их закономерностей, особенностей, причин и источников развития. Сфера социального познания – это деятельность человека во всех её проявлениях и формах.

Особенности социального познания.

- Совпадение объекта и субъекта познания. Изучая общество, закономерности его развития, учёный одновременно сам является частью этого общества. Специфика методов социального познания. Многие методы, характерные для научного познания в социальном познании либо вообще неприемлемы, либо используются в редких случаях, часто с согласия самих людей (например, наблюдение, эксперимент). Зависимость исследователя от общества. Это может привести к необъективности тех или иных выводов. Достаточно привести в пример деятельность Сталина. Разве могли в его время критиковать политику вождя? Всё приукрашивалось и многое искажалось. Высокая вероятность неточности исследований. Приведём пример. В школе проводится анкетирование учащихся с целью выявления их отношения к наркотикам. Можно быть уверенным, что тот, кто их уже пробовал, никогда в анкете в этом не признается, а значит, и выводы будут неточными, приблизительными. Изучение предмета исследования В его взаимоотношениях, взаимосвязях, а не изолированно, обособленно. Сложность и трудность по сравнению с другими видами познания (например, природы) из-за высокой разнородности общества, действия в нем сознательных сил (людей, наделенных волей, страстями, желанием и т. п.).

2.Каковы принципы социального познания?

Принципы социального познания – это исходные положения, правила, на которых строится познание общества.

Принципы социального познания.

- Принцип историзма – изучение общества с учётом конкретной исторической эпохи. Исследование общества, процессов и закономерностей в нём В развитии, а не в статичности. Взаимосвязь и взаимовлияние всех процессов, происходящих в обществе, изучение этой взаимосвязи. В социальном познании важен и Каждый индивид в отдельности, и Общество в целом, то есть происходит Выявление общего и особенного.

3.Перечислите источники социального познания.

Источники социального познания.

Основной источник социального познания – это Социальный и научный факт.

В чём их различие?

Социальный факт – это какое-то конкретное событие, которое имело место в действительности в ту или иную эпоху и время.

Научный факт – событие, которое описано, изучено, с учётом конкретной ситуации, причин, последствий события на развитие общества.

Формы социальных фактов:

- Социальная действительность, её развитие на данном этапе. Исторический опыт, знания о процессах развития общества, накопленные человечеством. Общественная практика, в ходе которой происходит развитие, изменение, преобразование общества.

4.Каковы объекты социального познания?

- Действия, поступки как отдельных лиц, так и социальных групп и всего общества в целом. Материальные и духовные ценности, созданные человечеством, то есть продукты деятельности. Словесные действия людей: высказывания, точки зрения, мысли, идеи, суждения о чём-либо.

5.Цели социального познания.

- Изучение закономерностей развития общества, сложных взаимодействий и взаимосвязей, существующих в нём как между отдельными людьми, так и между группами. Стремление Понять место и роль человека в обществе. Изучение и постижение Внутреннего мира личности, его «Я-концепции».

6.Перечислите эмпирические методы социального познания.

Эмпирические методы социального познания позволяют выявлять факты, очевидные, видимые в результате наблюдения, описания социальных процессов.

- Наблюдение (может быть Невключённым, то есть объект изучается со стороны, и Включённым, когда объект познания принимает участие в исследовании, изучение объекта изнутри, например, социальной группы). Опрос (анкетирование, интервью). Тестирование. Экспертная оценка – процесс получения оценки чего-либо, на основе мнения экспертов, с целью последующего принятия решения или выбора. Социометрия (изучение и измерение межличностных отношений). Эксперимент. Измерение социальных установок (шкала самооценок, ранжирования, например вероятность победы на выборах того или иного кандидата).

7.Перечислите теоретические методы социального познания.

Теоретические методы социального познания позволяют выявлять фундаментальных знаний об обществе, которые порой скрыты за внешними признаками изучаемых явлений, это познание сущности явлений и процессов, которые нельзя наблюдать.

- Анализ (анализ документов, социально-исторический анализ литературы). Обобщение – фиксирование каких-нибудь общих, существенных свойств, принадлежащих данному социальному явлению. Классификация — система распределения каких-либо однородных социальных явлений, понятий по классам, отделам и т. п. по определенным общим признакам. Умозаключение – мыслительный процесс, в ходе которого из одного или нескольких суждений, называемых посылками, выводится новое суждение. Статистический метод – изучение явлений общества на основе статистических данных, то есть цифровых данных. Выдвижение гипотезы – то есть предположения, которое далее будет доказываться или опровергаться. Научная абстракция – это отвлечение в процессе познания от несущественных сторон рассматриваемого явления для сосредоточения на основных существенных чертах.

8.Какие типы социального знания существуют?

Типы социального знания.

- Гуманитарное – предмет его – субъективный мир человека, его ценности, принципы, которым люди придают особое значение. Это мир непосредственной человеческой жизни, как прошлой, так и настоящей, а в некоторых отношениях и будущей. Объектом гуманитарных наук является индивид, его духовный, внутренний мир и связанные с ним мир человеческих взаимоотношений и мир духовной культуры общества. Социально-экономическое(изучение процессов, оказывающих значительное влияние на развитие общества – отношения собственности, распределения, обмена, потребления, то есть изучение экономической жизни) Социально-философское(изучение наиболее общих законов развития общества).

9.Что такое социальное прогнозирование и в чём его отличие от фантастики и утопии?

Футурология — особая отрасль социальных знаний, появившаяся в 20-ом веке, занимающаяся социальным прогнозированием.

Социальное прогнозирование – это исследование Перспектив социальных процессов и явлений с целью повышения научной обоснованности и эффективности социального программирования, планирования, управления.

Научное прогнозирование следует отличать от Утопии и фантастики.

Утопия основана на вере в предполагаемое будущее, а прогноз — на возможность альтернативного развития.

Фантастика — это художественное творчество, вымысел, характеризуется конкретностью деталей, а прогноз – лишь обобщённое видение будущего.

4.Каковы объекты социального познания?

- Действия, поступки как отдельных лиц, так и социальных групп и всего общества в целом. Материальные и духовные ценности, созданные человечеством, то есть продукты деятельности. Словесные действия людей: высказывания, точки зрения, мысли, идеи, суждения о чём-либо.

- Изучение закономерностей развития общества, сложных взаимодействий и взаимосвязей, существующих в нём как между отдельными людьми, так и между группами. Стремление Понять место и роль человека в обществе. Изучение и постижение Внутреннего мира личности, его «Я-концепции».

Социальное прогнозирование это исследование перспектив социальных процессов и явлений с целью повышения научной обоснованности и эффективности социального программирования, планирования, управления.

Obschestvoznanie-ege. ru

12.11.2020 2:53:49

2020-11-12 02:53:49

Источники:

Http://obschestvoznanie-ege. ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BA-%D0%B5-13/

ЕГЭ–2022, обществознание: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. » /> » /> .keyword { color: red; } Эксперимент это егэ обществознание

Эксперимент это егэ обществознание

Эксперимент это егэ обществознание

Задания Д20 № 23714

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков.

«Эксперимент – это _________(А) получения новых знаний в контролируемых и управляемых условиях; он предполагает применение определённых _________(Б): приборов, инструментов, экспериментальных установок. В отличие от наблюдения, которое осуществляется в естественных условиях, без воздействия _________(В) на объект,

Эксперимент характеризуется активным воздействием на объект исследования. С помощью эксперимента явление можно изучить в «чистом» виде благодаря исключению случайных, несущественных _________(Г). Эксперимент может быть повторён столько раз, сколько требуется для получения достоверных _________(Д). Это один из основных методов научного _________(Е)».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Задания Д20 № 23714

В отличие от наблюдения, которое осуществляется в естественных условиях, без воздействия _________ В на объект,.

Soc-ege. sdamgia. ru

17.06.2018 0:48:14

2018-06-17 00:48:14

Источники:

Https://soc-ege. sdamgia. ru/problem? id=23714

Обществознание ЕГЭ. Задание №5 — Человек и общество » /> » /> .keyword { color: red; } Эксперимент это егэ обществознание

Эксперимент это егэ обществознание

Эксперимент это егэ обществознание

Установите соответствие между признаками и видами истины: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ПРИЗНАКИ | ВИДЫ ИСТИНЫ |

| А) возможность корректировки при дальнейшем развитии науки Б) неполное, изменяемое знание о предмете В) адекватность отражения сущности познаваемого объекта Г) достоверность знания Д) объективность |

1) и абсолютная, и относительная истина 2) только относительная истина |

Запишите только цифры соответствующие буквам (пример ответа: 12345, что соотвествует А1, Б2, В3, Г4, Д5).

Установите соответствие между признаками и видами (типами) культуры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ПРИЗНАКИ | ВИДЫ (ТИПЫ) КУЛЬТУРЫ |

| А) серийность, тиражируемость Б) ярко выраженный развлекательный характер В) коммерческий характер Г) создание произведений анонимными авторами Д) передача традиций предков |

1) массовая культура 2) народная культура |

Запишите только цифры соответствующие буквам (пример ответа: 12345, что соотвествует А1, Б2, В3, Г4, Д5).

Установите соответствие между признаками и видами (типами) культуры: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ ВИДЫ ИСТИНЫ А возможность корректировки при дальнейшем развитии науки Б неполное, изменяемое знание о предмете В адекватность отражения сущности познаваемого объекта Г достоверность знания Д объективность 1 и абсолютная, и относительная истина 2 только относительная истина Запишите только цифры соответствующие буквам пример ответа 12345, что соотвествует А1, Б2, В3, Г4, Д5.

Test. tutoronline. ru

25.03.2019 11:45:26

2019-03-25 11:45:26

Источники:

Https://test. tutoronline. ru/obshhestvoznanie/ege/theme/chelovek-i-obshhestvo-1

Обыденное (житейское) познание происходит в ходе повседневной жизни человека и основывается на фактах практической деятельности и личном опыте.

К ним относятся знания:

- о поддержании существования (приготовление еды, шитье одежды и т.п.);

- о безопасности (строительство дома);

- о материальном благополучии (работа, бизнес);

- о самореализации (карьерный рост, образование).

На основе этих знаний складывается жизнь человека.

Результатом данного вида познания являются знания об окружающих предметах, людях, событиях и ситуациях, с которыми человек сталкивается повсеместно в процессе жизнедеятельности. Житейское познание во многом опирается на здравый смысл.

Здравый смысл — способность принимать решения, не поддаваясь эмоциям, социальным установкам и стереотипам, преобладающим в обществе.

Житейское познание накапливается в течение многих веков, обогащается в процессе развития общества, науки и культуры и передается из поколения в поколение. Примером этого являются пословицы, поговорки, народные приметы, сказки, легенды.

Научное познание — это познание, направленное на изучение окружающего мира, исследование природных процессов и явлений, выявление закономерностей.

Особенности научного познания:

- опирается на рациональность, непротиворечивость, доказательность и системность;

- осуществляется профессионально подготовленными людьми;

- опирается на правила, нормы, методы, строго определенные для конкретной области.

- в большей мере, чем другие виды познания, ориентировано на то, чтобы быть воплощенным на практике;

- универсальные результаты, раскрывающие сущность изучаемого предмета, законы его функционирования и развития.

Научное познание универсально в том смысле, что может сделать предметом исследования любой феномен, может изучать всё в человеческом мире — будь то деятельность сознания, психика или же хозяйственная деятельность человека. Однако всё, что наука делает своим предметом, она исследует со стороны закономерностей и причин.

Философское познание — теоретическое познание, которое заключается в стремлении объяснить окружающую действительность, место, которое в ней занимает человек, и то, каким оно должно быть.

В отличие от житейского познания, которое рассматривает все вещи с точки зрения практической значимости, философское пытается как бы «заглянуть» в их смысл. Если в научном познании каждая отрасль занята изучением каких-то конкретных объектов, то философское стремится постичь вечные истины, самые общие принципы и закономерности всего существующего, определить место человека в нем.

Художественное познание — это приобретение новых знаний через художественные образы и символы, знаки.

Чаще всего такое познание осуществляется в искусстве. Любое художественное произведение творит свою неповторимую реальность, свой уникальный мир, зачастую абсолютно несхожий с действительностью. Здесь действуют свои законы, созданные воображением люди и необычные существа. Все это представлено в художественных образах, которые нельзя рассматривать с точки зрения рационализма. Через искусство находят свое выражение такие процессы и явления, которые невозможно объяснить другими способами. Так, работая над картиной или рассматривая её, человек познаёт смыслы, эмоции, заложенные в ней.

В осмыслении какого-либо произведения мировоззрение автора встречается с духовным миром другого человека, в результате чего может появиться новый смысл данного творения. Так, например, рассматривая картины абстракционистов, каждый воспримет их по- своему, увидит что-то свое, объяснит их с точки зрения личного жизненного опыта и своих взглядов. Знакомство с любым произведением искусства, безусловно, дает человеку новое знание и влияет на формирование его внутренней сущности и развитие творческого потенциала.

В основе художественного познания находятся моральные, нравственные и духовные ценности. Художественное познание и удовлетворяет эстетические потребности человека, и позволяет исследовать мир в соответствии с законами красоты.

Социальное познание — это процесс приобретения и развития знаний о человеке и обществе.

Такое познание ставит своей целью изучение поведения людей, взаимоотношений социальных групп, исследование общественных отношений, процессов и закономерностей.

Главной задачей социального познания является приобретение новых знаний о внутренних и внешних социальных явлениях, которые необходимы в управлении как отдельными индивидами, так и большими социальными группами. Социальные исследования выявляют основные тенденции развития общества и общественных отношений в разных периодах истории, определяют наиболее оптимальные пути прогресса, помогают принять управленческие решения в тех или иных ситуациях.

Результат социального познания – представление общества о себе самом, о своей истории, настоящем положении и будущем.

Особенности социального познания:

- объект и субъект совпадают – это общество, социальные группы, индивиды и их взаимоотношения от политических и профессиональных до личных, семейных. Поэтому большую роль играет личностная оценка общественных явлений

- ограничены возможности исследователя (не всегда можно провести эксперимент);

- каждый человек по-своему уникален, его взгляды и мнения постоянно изменяются, что усложняет процесс познания;

- общество постоянно изменяется, поэтому знания о нем быстро устаревают;

- общественные отношения сложны и зачастую противоречивы.

При изучении общества следует применять конкретно-исторический подход:

- устанавливать зависимость между прошлым и будущим;

- выявляя общие закономерности, необходимо помнить о своеобразии и неповторимости исторического пути народов, стран, регионов;

- изучать общественные явления в их многообразии и взаимозависимости;

- рассматривать текущую деятельность как результат предыдущей.

Существует большое количество видов социального познания, например, политическое, историческое, философское, правовое, каждый из которых отражает определенную сторону общественной жизни, помогая глубже понять происходящие процессы и явления.

Изучая общество, социологи используют такие методы как: опрос (анкетирование, интервью), тестирование, социометрия и др.

1.

Особенности социального познания:

1.1.

субъект и объект познания совпадают;

1.2.

получаемое социальное знание всегда

связано с интерсами индивидов-субъектов

познания;

1.3.

социальное знание всегда нагружено

оценкой, это ценностное знание;

1.4.

сложность объекта познания –

общества;

1.5.

установление только относительных

истин, вероятностный характер

закономерностей;

1.6.

ограниченность применения эксперимента

как метода познания.

2.

Принципы конкретно-исторического

подхода в социальном познании:

2.1.

рассмотрение социальной действительности

в развитии;

2.2.

изучение общественных явлений в

многообразных связях;

2.3.

выявление общего и особенного в

аналогичных явлениях других обществ и

эпох.

3.

Социальный факт

3.1.

объективный факт – событие, имевшее

место в определенное время при определенных

условиях; не зависит от исследователя;

3.2.

научный факт – интерпретированный

объективный факт – знание о событии,

которое описано с учетом специфики

социальной ситуации, в которой оно имело

место; зафиксирован в книгах, рукописях

и т.д. (интерпретация – истолкование,

объяснение).

3.3.

виды

социальных фактов:

3.3.1.

действия, поступки;

3.3.2.

материальные и духовные продукты

человеческой деятельности;

3.3.3.

словесные (вербальные) действия.

3.4.

Оценка социального факта:

3.4.1.

свойства изучаемого объекта;

3.4.2.

соотнесение изучаемого объекта

со схожим объектом или с идеалом;

3.4.3.

познавательные цели исследователя;

3.4.4.

личная позиция исследователя;

3.4.5.

интересы социальной группы, к

которой принадлежит исследователь.

14 Образование и самообразование

1.

Образование

– один из способов становления личности

путем получения людьми знаний, приобретения

умений и навыков, развития

умственно-познавательных и творческих

способностей через систему таких

социальных институтов как семья, школа,

средства массовой информации. Цель –

приобщение индивида к достижениям

человеческой цивилизации, ретрансляция

и сохранения ее культурного достояния.

Согласно

Закону РФ «Об образовании» образование

представляет собой целенаправленный

процесс воспитания, обучения и развития

в интересах человека, общества и

государства.

2.

Самообразование

– знания, умения и навыки приобретаемые

человеком самостоятельно, без помощи

других обучающих лиц.

3. Функции

образования:

-

экономическая

(формирование социально-профессиональной

структуры общества); -

социальная

(осуществление социализации личности

(социальная функция); -

культурная

(использование ранее накопленной

культуры в целях воспитания индивида).

4. Сеть образовательных учреждений в России:

-

дошкольные

(ясли, детские сады); -

начального

(4 класса), общего среднего (9 классов) и

полного среднего (11 классов) образования

(школы, гимназии, лицеи); -

дополнительное

образование (дома детского творчества,

кружки, секции); -

среднего

специального образования (лицеи,

техникумы, училища, колледжи); -

высшего

специального образования (вузы:

институты, университеты, академии); -

постдипломного

образования (институты повышения

квалификации, курсы); -

подготовка

научных кадров (магистратура, ординатура,

аспирантура, докторантура); -

духовные

учебные заведения (семинарии, теологические

факультеты, духовные академии).

Образование

в современном мире отличает многообразие

путей получения (школа, экстернат,

домашнее обучение, дистанционное

обучение, курсы самообразования и др.)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Автор

разработки –

преподаватель

истории и обществознания

ЧПОУ

МК «Авиценна» г.Ставрополь

Макеева

Д.В.

Комплект

конспектов для подготовки к ЕГЭ по обществознанию.

Занятие

1.

Тема: Познание. Знание. Истина.

Познание.

!

Познание – это

процесс получения человеком знаний о мире, обществе и самом себе.

!

Результат

познания — знание.

Субъект

познания

– это тот, кто занимается познанием как видом деятельности, то есть человек,

группы людей или всё общество в целом.

Объект

познания

— это то, на что или на кого направлен процесс познания. Это может быть

материальный или духовный мир, общество, люди, сам человек, познающий самого

себя.

!

Существует

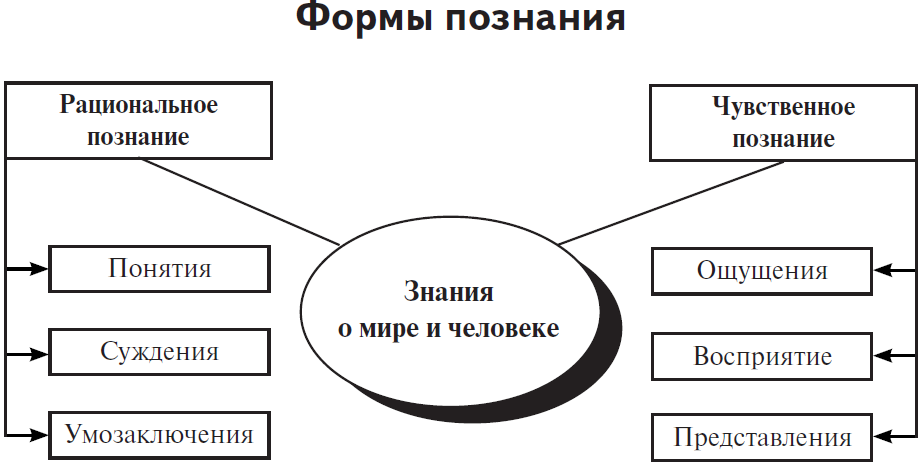

два уровня познания: чувственное и рациональное.

Чувственное

познание

– это познание при помощи органов чувств: (обоняния, осязания, слуха, зрения,

вкуса).

!

Ступени

чувственного познания:

· Ощущение —

познание мира путём непосредственного воздействия его предметов на органы

чувств человека.

Например,

яблоко сладкое, музыка нежная, картина красивая.

· Восприятие – на

основе ощущений создание целостного образа предмета, например, яблоко

сладкое, красное, твёрдое, имеющее приятный запах.

· Представление –

создание образов предметов, которые возникают в памяти человека, то есть

вспоминаются им на основе воздействия на органы чувств, которое произошло

ранее.

Например,

человек может легко представить яблоко, даже «вспомнить» его вкус. Причём

данное яблоко он когда-то видел, пробовал на вкус, чувствовал его запах.

При помощи органов

чувств человек непосредственно связывается с внешним миром.

Без органов чувств

человек не способен к познанию вообще.

Потеря части

органов чувств делает процесс познания более сложным. Хотя данный процесс

продолжается. Компенсация органов чувств — это возможность одних органов чувств

увеличивать свои возможности в познании мира. Так, слепой человек имеет более

развитый слух и т.д.

При помощи

чувств можно получить поверхностную информацию о предмете познания. Чувства не

дают всесторонней картины изучаемого предмета.

!

Рациональное

познание –

(от лат. ratio — разум) это процесс получения знания при помощи разума , без

воздействия органов чувств.

!

Ступени

рационального познания:

· Понятие – это

мысль, выраженная словами и представляющая собой сведения о свойствах

изучаемого предмета — общих и конкретных. Например, дерево — общий признак,

берёза— конкретный.

· Суждение – это

мысль, в которой содержится либо утверждение, либо отрицание чего- либо о

понятии. Пример.Берёза — красивое дерево. Его белоснежный ствол в чёрную

крапинку, нежная листва ассоциируются с родным домом.

· Умозаключение – это

мысль, содержащая новое суждение, которое возникает в результате обобщения

сведений, полученных из суждений о понятии. Это своего рода вывод из

предыдущих суждений.Так, в нашем примере умозаключением может стать новое

суждение: Мне очень нравится это прекрасное дерево — берёза.

Для рационального

познания свойственно абстрактное мышление, то есть теоретическое, не связанное

с чувствами. Абстрактное мышление связано с языком, речью. Человек мыслит,

рассуждает, изучает при помощи слов.

Какое же

из двух уровней познания является основным в познавательной деятельности

человека? Различные взгляды на данную проблему привели к появлению нескольких

философских взглядов и теорий на сущность познания.

!

Сенсуализм (лат.sensus —

чувства)

–

это такое направление в философии, согласно которому основным способом познания

является чувственное восприятие мира. По их теории, человек, пока не увидит,

не услышит, не попробует — не поверит в истину (Эпикур, Дж. Локк, Т.Гоббс).

!

Рационализм (ratio – лат.

Разум)

– это такое направление в философии, согласно которому источником знаний

является разум, так как чувства не всегда дают верную информацию о предмете или

лишь поверхностную (Сократ, Аристотель, Платон.)

Существует ещё

интуитивный способ познания мира.

Интуиция – это

проницательность, чутьё, способность предугадать события и явления без

объяснения и понимания источника знаний.

Современная

точка зрения заключается в том, что и чувственное и рациональное познание

играют важную роль в жизни человека. Мы познаём мир и чувствами, и разумом.

Научное

познание.

!

Научное

познание – это вид познавательной деятельности человека,

направленной на получение объективных, систематизированных, обоснованных и

организованных знаний о природе, человеке и обществе.

!

Особенности

научного познания

· Объективность знаний о

природе, человеке и обществе

· Непротиворечивость,

доказательность, системность

· Проверяемость

· Наличие и

постоянное развитие понятийного аппарата (терминологии)

· Использование

в деятельности специальных методов и способов добывания знаний об изучаемом

предмете

· Высокий

уровень обобщения полученных знаний

· Универсальность

знаний, то есть возможность их использования в различных отраслях знаний и

сферах деятельности людей.

· Принципы

научного познания (то есть исходные положения, правила, на которых строится

научная деятельность)

· Принцип

причинности — установление причинно-следственных связей между изучаемыми

явлениями, процессами, событиями.

· Принцип

истинности – то есть соответствие знаний содержанию объекта, который изучается.

· Принцип

относительности – любое научное знание относительное, так как ограничено

возможностями науки на данный период развития общества и будет добавляться с

развитием науки, техники и человеческого разума.

Уровни

научного познания

!

Эмпирический

— это

выявление фактов, очевидных, видимых в результате описания предметов и явлений.

В основе эмпирических методов научного познания лежит чувственное познание

(ощущения, восприятие, представление) и показания конкретных научных приборов.

!

Теоретический

– это

выявление фундаментальных знаний, которые порой скрыты за внешними признаками

изучаемых предметов, познание сущности явлений и процессов, которые нельзя

наблюдать. В основе теоретических методов лежит рациональное познание (понятия,

суждения, умозаключения и выводы.)

Каждый

уровень научного познания имеет свои методы (от греч.

hypothesis — предположение) изучения предметов познания, то есть средств, путей

познания.

!

Эмпирические

методы научного познания

· Наблюдение –

восприятие предметов, явлений со стороны, невмешательство в них (например,

наблюдение солнечного затмения)

· Эксперимент-изучение

предметов познания в управляемых, специально созданных человеком условиях

(например, изучение роста растения в изменённых условиях)

· Сравнение –

выявление различия и сходства между изучаемыми предметами познания (например,

сравнение причастия и деепричастия)

· Измерение –

определение отношения измеряемой величины чего-либо по сравнению с эталоном

(например, к метру, грамму).

· Пояснение.

Эмпирические

методы в научной деятельности в совершенно чистом виде использовать невозможно.

Обязательно они сочетаются с теоретическими.

!

Теоретические

методы научного познания

· Анализ – (от

греч. разложение, расчленение)процесс мысленного и фактического разложения

целого предмета изучения на составляющие его части, изучение каждой части в

отдельности (например, анализ литературного произведения, его темы, идеи,

характеристика героев).

· Синтез – (от

греч. соединение, сочетание, составление) процесс мысленного и фактического

соединения частей и изучение изучаемого предмета как единого целого (например,

обобщение всех подтем по единой теме «Имя существительное»)

· Индукция —(от лат.

наведение)переход от изучения отдельных частей к изучению целого, от частного —

к общему (например, изучение сначала отдельных признаков глагола в причастии, а

затем выведение итогового суждения о том, что причастие имеет признаки

глагола).

· Дедукция — (от лат.

— выведение) выведение нового знания на основе нескольких других утверждений об

изучаемом предмете, от общего к частному( например, сначала учитель даёт

учащимся общие правила написания Н и НН в причастиях, а затем каждое правило

разбирает отдельно на конкретных примерах).

· Абстрагирование – (от

лат. — отвлечение) отвлечение от свойств и признаков изучаемого предмета ради

выявления какого-либо определённого его свойства (например, на уроках анатомии

учащиеся изучают систему кровообращения человека, не говоря в это время о

других системах, хотя кровообращение тесно связано с дыханием, пищеварением и

т.д.)

· Моделирование –

создание модели изучаемого предмета с целью его наиболее полного познания

(например, на уроках химии учащиеся изучают строение вещества по модели атома).

· Аналогия – (от

греч. соответствие) изучение предметов и явлений по их сходству в чём-либо

(например, решение задач, подобных той, которую объяснил учитель)

· Идеализация — (от

лат. образ) ,мысленное, абстрактное воссоздание изучаемых предметов, которые в

действительности не могут быть воспроизведены (например, невозможно увидеть,

как в результате Большого взрыва образовалась Вселенная).

· Классификация

–

(от лат.— разряд и делать) объединение различных изучаемых предметов в группы

по каким-либо признакам (например, классификация растений).

· Формализация – (от

лат. — вид, образ)знаковая, символическая система отражения знаний (например,

химические символы для отражения веществ)

Теоретические

методы тоже тесно связаны с эмпирическими, так как требуют проверки, сравнения,

проведения эксперимента. Обе группы методов находятся во взаимосвязи, чтобы

получить достоверные научные знания.

Формы

научного познания

Знания,

получаемые в процессе научного познания, имеют свою форму выражения. Их

несколько.

!

Научный

факт —

это объективное отражение в сознании человека сущности изучаемого предмета

или явления, описанного, доказанного им . Нужно отличать объективный факт

(реально существующий предмет, явление и т.д.) и научный факт (подтверждённое

знание в результате научной деятельности)

Например, начало

Великой Отечественной войны – это объективный факт, а то, что Луна- спутник

Земли — это научный факт.

Эмпирический

закон –

форма познания, выраженная в суждении, которое объективно доказано, выражает

повторяющиеся, устойчивые связи между явлениями и процессами (например, законы

Ньютона)

Проблема — (от

греч.— задача) это вопросы, осознанно сформулированные в ходе научного

познания, ответы на которые необходимо найти и доказать.

Гипотеза -(от

греч.— предположение) научное предположение, которое научно обосновано и

требует проверки, доказательства.

Теория – (от греч.

— наблюдение), форма знания, представляющая собой наиболее целостное отражение

закономерных и существенных связей в какой-либо изучаемой области.

Концепция — (от

греч. — понимание, система)- полная система взглядов на предмет познания,

которая сложилась на данный период времени развития науки (например, концепция

развития человечества). Синонимом слова является слово «доктрина», то есть

совокупность официально принятых взглядов на определённую проблему.

Таким

образом, научное познание — это сложный процесс, включающий в себя самые

различные формы и методы исследования для получения объективных знаний об

изучаемом предмете.

Абсолютная

и относительная истина

!

Абсолютная

истина

— это

полное, исчерпывающее знание человека о чём-либо. Данное знание не будет

опровергнуто или дополнено с развитием науки.

Примеры:

человек смертен, дважды два — четыре.

!

Относительная

истина

– это знание, которое будет пополняться с развитием науки, так как оно ещё неполное,

не до конца раскрывает суть явлений, предметов и т.д. Происходит это в и силу

того, что на данном этапе развития человечества наука пока не может дойти до

конченой сути изучаемого предмета.

Пример:

сначала люди открыли, что вещества состоят из молекул, потом – из атомов,

затем- из электронов и т.д.Как видим, на каждом этапе развития науки

представление об атоме было истиной, но неполной, то есть относительной.

Разница

между абсолютной и относительной истиной состоит в том, насколько полно изучено

то или иное явление или предмет.

Запомните:

абсолютная истина всегда была сначала относительной.

Относительная истина может стать абсолютной с развитием науки.

Бывает ли

две истины?

Нет, двух истин не

бывает. Может быть несколько точек зрения на изучаемый предмет, но истина

всегда одна.

Что

является противоположностью истины?

!

Противоположность

истины- заблуждение.

Заблуждение – это

знание, не соответствующее предмету познания, но принимаемое за истину. Учёный

верит в то, что его знания о предмете- истинные, хотя он заблуждается.

Запомните: ложь-

не является противоположностью истины.

· Ложь — это

категория морали. Для неё характерно то, что истина скрывается с какой-то

целью, хотя она известна.

Заблуждение же —

это не ложь, а искренняя вера в то, что знания истинные (например, коммунизм-

это заблуждение, такого общества быть не может в жизни человечества, но в него

искренне верили целые поколения советских людей).

Объективная

и субъективная истина

!

Объективная

истина

— это такое содержание человеческого знания, которое существует в реальной

действительности и не зависит от человека, от его уровня познания. Это весь

мир, существующий вокруг.

Например,

многое в мире, во Вселенной существует в реальности, хотя человечество ещё не

познало это, возможно ,не познает никогда, но всё это существует, объективная

истина.

Субъективная

истина

– это знания, полученные человечеством в результате его познавательной

деятельности, это всё то в реальной действительности, что прошло через

сознание человеком, понято им.

Запомните:

объективная истина не всегда субъективная, а субъективная истина — всегда

объективна.

Критерии

истины

· Чувственный

опыт

— самый простой и надёжный критерий истины.

Как

определить, что яблоко вкусное- попробовать его; как понять, что музыка

прекрасная- послушать её; как убедиться, что цвет листьев зелёный- посмотреть

на них.

· Теоретические

сведения о предмете познания, то есть теория.

Множество

предметов не поддаётся чувственному восприятию. Мы никогда не сможем увидеть,

например, Большой взрыв, в результате которого образовалась Вселенная. В этом

случает теоретическое изучение, логические выводы помогут признать истину.

Теоретические

критерии истины:

· Соответствие

логическим законам

· Соответствие

истины тем законам, которые были открыты людьми ранее

· Простота

формулировки, экономичность высказывания

· Практика.

Данный критерий тоже является очень эффективным, так как истинность знаний

доказывается практическим путём.(О практике будет отдельная статья, следите за

публикациями)

Таким образом,

главная цель любого познания — установить истину. Именно этому посвящена

деятельность учёных, именно этого пытается добиться в жизни каждый из нас:

знать истину, чего бы она ни касалась.

Домашнее

задание: Пересказ текста.

Проверка

знаний по теме ПОЗНАНИЕ.

1. Запишите

слово, пропущенное в схеме:

Формы чувственного

познания

ощущение представление

Ответ:

______________________________________________________

2. Найдите

понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.

1)ощущение

;2)восприятие ; 3)представление ; 4) суждение ; 5)умозаключение ; 6)

познание;7) понятие.

Ответ:_____________________

3.Ниже приведен

перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием

«истина». Найдите

и укажите термины, связанные с другим понятием.

1. Научная

2. Относительная 3.Абсолютная 4. Объективная 5. Социальная 6. Практика

Ответ:

________________

4. Найти два

термина, не относящиеся к формам познания мира:

1) суждение

2) ощущение

3) систематизация

4) классификация

5) восприятие

6) представление

Ответ:

________________

5.Выберите в

приведенном ниже списке формы рационального познания и обведите цифры, под

которыми они указаны.

1) ощущение,

2) понятие,

3) фантазия,

4) умозаключение,

5) восприятие.

Ответ:

________________

6. Установите

соответствие между формой познания и ее особенностью: к каждой позиции, данной

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) миф 1)

Б) наука 2)

В) обыденное

знание 3)

Г) искусство

4)

а б в г

Запишите

получившуюся последовательность цифр (без разделяющих знаков) в строку ответа.

Ответ:

______________________________________________________

7.Найдите в

приведенном списке черты, присущие только научному познанию и обведите цифры,

под которыми они указаны.

1) использование

понятий,

2) логическое

выведение умозаключений,

3)

экспериментальное подтверждение результатов,

4) открытость

рациональной критике любого положения,

5) опора на данные

опыта чувственного познания.

Обведенные цифры

запишите в порядке возрастания.

Ответ:

______________________________________________________

8.Найдите в

приведенном списке характеристики чувственного познания и отметьте цифры, под

которыми они указаны.

1) отражение

предметов и их свойств в виде целостного образа,

2) формирование

понятий и суждений о предметах и их свойствах,

3) сохранение в

памяти обобщенного образа предмета,

4) утверждение или

отрицание чего-либо о предмете,

5) отражение в

сознании человека отдельных свойств предмета.

Отмеченные цифры

запишите в порядке возрастания.

Ответ:

_____________________________________________________

9. Установите

соответствие: к каждой позиции первого столбца подбери¬те соответствующую из

второго.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАНИЯ ВИД ИСТИНЫ

а. Достоверное

знание, не зависящее от мне¬ний и пристрастий людей 1. Объективная истина

б. Исчерпывающее,

полное и достоверное знание об объективном мире 2. Относительная истина

в. Знание, дающее

приблизительное и непол¬ное отражение действительности 3. Абсолютная

истина

г. Ограниченное

знание об объекте в каждый данный момент

д. Информация,

соответствующая действи¬тельному положению вещей

а б в г д

1 3 2

Ответ:_____________________________

10. Найдите в

приведенном списке особенности, отличающие научное познание от других видов

познания человеком мира и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) теоретическое

обобщение фактов,

2) констатация

протекания отдельных событий,

3) образность и

оригинальность отражения объективной реальности,

4) стремление к

достоверному, истинному знанию,

5) познание мира в

форме ощущений, восприятий и представлений,

6) изучение

процессов и явлений со стороны закономерностей и причин.

Обведенные цифры

запишите в порядке возрастания.

Ответ:

_____________________________________________________

11.

Обведенные цифры

запишите в порядке возрастания.(4шт)

Ответ:

_______________________________

11.

Ответ:________________________________

12. Выберите в

приведенном ниже списке формы рационального познания и обведите цифры, под

которыми они указаны.

1) ощущение,

2) понятие,

3) фантазия,

4) умозаключение,

5) восприятие.

Обведенные цифры

запишите в порядке возрастания.

Ответ:

______________________________________________________

13.

1 2 3

а г б

14. Учёные

обобщили результаты многолетнего исследования и написали книгу. По каким трём

основаниям содержание книги можно отнести к научному знанию ?

1) для

подтверждения истинности суждений предложены доказательства

2) книга была

напечатана в крупном издательстве

3) весь тираж

книги был раскуплен в течение одного месяца

4) все гипотезы

исследователей были обоснованы

5) книга сложна

для самостоятельного изучения неспециалистами

6) содержание

книги изложено профессиональным языком

Обведенные цифры

запишите в порядке возрастания.

ОТВЕТ:

___________________________________

15. Что из

предложенного ниже ряда представляет формы чувственного познания, а что —

рационального? (Правильный ответ запишите в ви¬де последовательности цифр в

порядке возрастания, в которой первые три представляют чувственное познание, а

вторые три — рациональ¬ное)

1) Ощущения

2) Восприятия

3) Суждения

4) Понятия

5) Представления

6) Умозаключения

Ответ:______________________

16 . Найдите в

приведенном списке особенности, отличающие научное познание от других видов

познания человеком мира и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) теоретическое

обобщение фактов,

2) констатация

протекания отдельных событий,

3) образность и

оригинальность отражения объективной реальности,

4) стремление к

достоверному, истинному знанию,

5) познание мира в

форме ощущений, восприятий и представлений,

6) изучение

процессов и явлений со стороны закономерностей и причин.

Обведенные цифры

запишите в порядке возрастания.

Ответ:

______________________________________________________

17. Ученик

выполняет проектную работу по обществознанию: проводит микроисследование о

культурных предпочтениях одноклассников. Найти методы, соответствующие

эмпирическому (=практическому, опытному) уровню научного познания.

1) анкетирование

одноклассников

2) наблюдение за

поведением одноклассников

3) описание

внешнего вида одноклассников

4) выявление

закономерностей поведения

5) выдвижение

гипотезы

6) формулирование

выводов

Обведенные цифры

запишите в порядке возрастания.

Ответ:___________

18. Установите

соответствие между формой познания и ее особенностью: к каждой позиции, данной

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ

внесите в таблицу.

А) теоретическое

обобщение фактов 1..Житейское познание

Б) обобщение

повседневного опыта 2. научное познание

В) образность и

оригинальность отражения объективной реальности 3. Художественное

познание

Г) стремление к

достоверному, обоснованному знанию

Д)формирование

эстетического вкусов

1 2 3

б г в

19

1) Деятельности

2) Инстинктов

3) Познанию

4) Информации

5) вопросов

6) Культурные

Ответ запишите в

строчку. Например: А1,Б2,В3,Г4, Д5,Е6.

Ответ:________________________________________________________

Часть 2.

Запишите сначала

номер задания(21, 22 и т.д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы

записывайте чётко и разборчиво.

Прочитайте текст и

выполните задания21–24

Миф всегда

чрезвычайно практичен, насущен, всегда эмоционален, аффективен, жизнен. <…>

Мифическое сознание совершенно непосредственно и наивно, общепонятно; научное

сознание необходимо обладает выводным, логическим характером; оно не

непосредственно, трудно усвояемо, требует длительной выучки и абстрактных

навыков. Миф всегда синтетически жизненен и состоит из живых личностей, судьба

которых освещена эмоционально и интимно ощутительно; наука всегда превращает

жизнь в формулу, давая вместо живых личностей их отвлеченные схемы и формулы; и

реализм, объективизм науки заключается не в красочном живописании жизни, но в

правильности соответствия отвлеченного закона и формулы с эмпирической

текучестью явлений, вне всякой картинности, живописности и эмоциональности.

Лосев А.Ф.

Философия. Мифология. Культура. – М., 1991

21.Какие черты

мифа обнаруживает философ? Добавьте свои три характеристики.

22.Какие черты

науки обнаруживает философ? Добавьте свои три характеристики.

23.В чем вы видите

достоинство научного знания по сравнению с мифом? Если оно существует,

приведите три черты.

24.Существует ли

нечто позитивное в мифе, чего лишена наука? Если да, то приведите три

конкретные черты для обоснования ответа.

***************************************************************************

25. Какой смысл

вкладывают обществоведы в понятие «истина»? Привлекая знания из курса

обществоведение, составьте два предложения, содержащие информацию об истине.

26. В 1667 году,

анализируя материалы астрономических наблюдений, Ньютон применил

сформулированные им законы динамики к движению Луны. Ему было известно, что

Луна обращается вокруг Земли почти по круговой орбите. Но движение по круговой

орбите возможно только тогда, когда на тело действует какая-то сила, сообщающая

ему центростремительное ускорение. Ньютон высказал предположение, что этой

силой является сила взаимного притяжения Луны и Земли. Произведя необходимые

расчеты, он пришел к выводу, что силу взаимного притяжения Луны и Земли можно

вычислить по формуле. Ньютон не остановился на этом, а предположил, что по

полученной им формуле можно рассчитать силу притяжения любых тел, если их

размеры малы по сравнению с расстоянием между ними. Поэтому открытый им закон

получил название закона всемирного тяготения.

Назовите методы

научного исследования, о которых идет речь в этом фрагменте, и охарактеризуйте

каждый из них. Какой уровень (уровни) научного познания представлен(ы) в нем?

Свой ответ аргументируйте.

Ответ:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. Как-то

А.Эйнштейн с женой посетили крупную американскую обсерваторию. Осматривая

телескоп, имеющий зеркало диаметром 2,5 метра, жена ученого поинтересовалась

предназначением столь грандиозного прибора. Директор пояснил, что этот

инструмент необходим, чтобы узнать строение Вселенной. «А мой муж обычно делает

это на обороте старого конверта», — сказала супруга ученого.

Назовите два

метода научного исследования, о которых идет речь в этом фрагменте, и

охарактеризуйте каждый из них. Какой уровень (уровни) научного познания

представлен(ы) в нем?

Ответ:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Темы

развернутых планов-ответов по разделу «Познание»

Познание – процесс

духовного освоения человеком материального мира.

1) Понятие о

познании./ Познание – процесс постижения человеком предметов и явлений

материального мира.

2) Цели познания:

а) постижение

истины;

б) практическая

польза.

3) Структура

процесса познания:

а) чувственное

познание (ощущение, восприятие, представление);

б) логическое

познание (понятие, суждение, умозаключение).

4) Взаимодействие

познающего субъекта и познаваемого объекта в процессе познания.

5) Знание как

результат познания.

***

Истина и ее

критерии.

1) Понятие об

истине./ Истина – идеальная цель познавательной деятельности.

2) Виды истины:

а) абсолютная

истина (полное, исчерпывающее достоверное знание о мире);

б) неполное,

ограниченное знание о предметах и явлениях материального мира.

3) Знание истинное

и знание ложное.

4) Критерии

истины:

а) практика;

б) система

теоретических доказательств;

в) очевидность,

соответствие здравому смыслу;

г) компетентное

мнение экспертного сообщества ученых.

5) Специфика

постижения научной истины на современном этапе.

***

Самопознание и формирование

«Я» — концепции».

1) Понятие о

самопознании./ Самопознание – познание человеком самого себя.

2) Основные методы

самопознания:

а) самонаблюдение;

б)

самоисследование.

3) Формирование

самооценки личности:

а) адекватная

самооценка;

б) заниженная самооценка;

в) завышенная

самоооценка.

4) «Я»-концепция и

процесс ее формирования.

5) Специфика

объектов самопознания:

а) собственные

потребности;

б) собственные

возможности;

в) смысл

собственного бытия;

г) отличия себя от

других людей.

6) Неразрывность

связи между познанием человеком самого себя и материального мира.

***

Научное познание и

его основные признаки.

1) Понятие о

научном познании./ Научное познание – постижение сущности природных и

социальных объектов и явлений.

2) Основные

признаки научного познания:

а) объективность;

б)

доказательность;

в) логичность;

г) рациональность.

3) Уровни научного

познания:

а) эмпирический;

б) теоретический.

4) Методы научного

познания:

а) эмпирические

(наблюдение, описание, эксперимент);

б) теоретические

(гипотеза, систематизация, обобщение, моделирование).

5) Специфика

социального познания.

6) Особенности

научного познания в информационную эпоху.

***

Социальное

познание и его специфика.

1) Социальное познание

– познание общества и человека.

2) Специфика

социального познания:

а) совпадение

познающего субъекта и познаваемого объекта;

б) ограниченность

сферы применения эксперимента.

3) Основные методы

социального познания:

а) исторический

(рассмотрение социальных объектов в развитии);

б) сравнительный

(рассмотрение социальных объектов в сравнении, сопоставлении с подобными);

в)

системно-аналитический (рассмотрение социальных объектов в целостности и

взаимодействии друг с другом).

4) Функции

социального познания:

а) выявление

причин и следствий социальных процессов;

б) осмысление

качественных характеристик социальных объектов;

в) использование

результатов при осуществлении социального управления;

г) согласование

общественных интересов, оптимизация социальных процессов.

5) Социальное

познание как необходимое условие совершенствования и развития общества.

***

Мировоззрение и

его формы.

1) Понятие о

мировоззрении./ Мировоззрение — совокупность взглядов человека на мир и свое

место в этом мире.

2) Структурные

элементы мировоззрения:

а) знания;

б) убеждения;

в) установки и

жизненные принципы;

г) духовные

ценности, идеи и идеалы.

3) Субъекты

мировоззрения:

а) человек;

б) группы людей;

в) общество в

целом.

4) Основные формы