ЕГЭ. Познание. Тема 6. Социальное познание

Человечеству во все времена свойственно было желание познать не только природу, но и общество.

Социальное познание – это изучение процессов, происходящих в обществе, выявление их закономерностей, особенностей, причин и источников развития. Сфера социального познания – это деятельность человека во всех её проявлениях и формах.

Особенности социального познания

- Объект и субъект совпадают. Действительно, изучая общество, закономерности его развития, учёный одновременно сам является частью этого общества.

- Специфика методов социального познания. Многие методы, характерные для научного познания, в данном случае либо вообще неприемлемы, либо используются в редких случаях, часто с согласия самих людей (например, наблюдение, эксперимент).

- Зависимость исследователя от общества. Это может привести к необъективности тех или иных выводов. Достаточно привести в пример деятельность Сталина. Разве могли в его время критиковать политику вождя? Всё приукрашивалось и многое искажалось.

- Высокая вероятность неточности исследований. Приведём пример. В школе проводится анкетирование учащихся с целью выявления их отношения к наркотикам. Можно быть уверенным, что тот, кто их уже пробовал , никогда в анкете в этом не признается , а значит, и выводы будут неточными, приблизительными.

- Изучение предмета исследования в его взаимоотношениях, взаимосвязях, а не изолированно, обособленно.

Принципы социального познания

- Исследователи рассматривают общество, процессы и законы в нём в развитии, а не в статичности.

- Все процессы , происходящие в обществе взаимосвязаны и влияют друг друга. Социальное познание основано на изучении этой взаимосвязи.

- В социальном познании важен и каждый индивид в отдельности, и общество в целом, то есть происходит выявление общего и особенного.

Источники социального познания

- Социальная действительность, её развитие на данном этапе.

- Исторический опыт, знания о процессах развития общества, накопленные человечеством.

- Общественная практика, в ходе которой происходит развитие , изменение, преобразование общества.

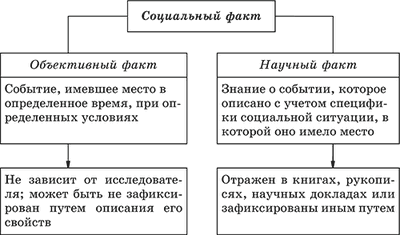

Основные формы социального познания – это социальный и научный факт. В чём их различие?

Социальный факт – это какое-то конкретное событие, которое имело место в действительности в ту или иную эпоху и время.

Научный факт – событие, которое описано, изучено, с учётом конкретной ситуации, причин, последствий события на развитие общества.

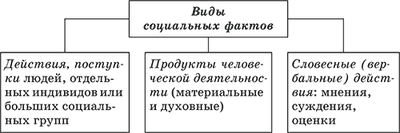

Объекты социального познания

- Действия, поступки как отдельных лиц, так и социальных групп и всего общества в целом.

- Материальные и духовные ценности, созданные человечеством, то есть продукты деятельности.

- Словесные действия людей: высказывания, точки зрения, мысли, идеи, суждения о чём-либо.

Цели социального познания

- Изучение закономерностей развития общества, сложных взаимодействий и взаимосвязей, существующих в нём как между отдельными людьми, так и между группами.

- Стремление понять место и роль человека в обществе

- Изучение и постижение внутреннего мира личности, его «Я-концепции».

Методы социального познания

Эмпирические

- Наблюдение (может быть невключённым, то есть со стороны изучается объект, и включённым, когда объект познания принимает участие в исследовании, изучение объекта изнутри- например, социальной группы).

- Опрос (анкетирование, интервью)

- Тестирование

- Экспертная оценка

- Социометрия (изучение и измерение межличностных отношений)

- Эксперимент

- Измерение социальных установок (шкала самооценок, ранжирования, например вероятность победы на выборах того или иного кандидата).

Теоретические

- Анализ (анализ документов, социально-исторический анализ литературы)

- Обобщение

- Классификация

- Умозаключение

- Статистический метод

- Выдвижение гипотезы

- Научная абстракция

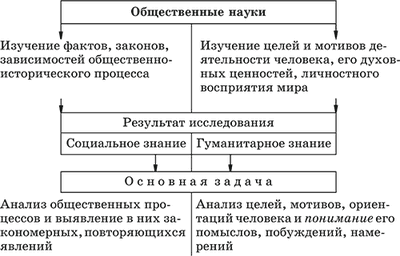

Итогом социального познания является знание

Типы социального знания

- Гуманитарное (предмет – субъективный мир человека)

- Социально-экономическое (изучение процессов, оказывающих значительное влияние на развитие общества – отношения собственности, распределения, обмена, потребления, то есть изучение экономической жизни)

- Социально-философское (изучение наиболее общих законов развития общества).

Социальное прогнозирование

В 20 веке появилась особая отрасль социальных знаний – футурология, занимающаяся социальным прогнозированием.

Научное прогнозирование следует отличать от утопии и фантастики.

Утопия основана на вере в предполагаемое будущее, а прогноз- на возможность альтернативного развития.

Фантастика — это художественное творчество, вымысел, характеризуется конкретностью деталей, а прогноз – лишь обобщённое видение будущего.

Виды социальных прогнозов

- Прогноз на ближайшее будущее е— 25-30 лет. Для него характерно достаточно точное и определённое видение будущего (например, численность населения, запасы сырья и др.)

- Прогноз на обозримое будущее (30-80 лет, до которого хоть кто-то из сегодня живущих людей сможет дожить ). Прогноз носит общий и вероятный характер.

- Прогноз на необозримое будущее (свыше 80 лет, когда будет жить совершенно новое поколение людей). Это лишь гипотезы общего плана.

Методы социального прогнозирования

- Моделирование – создание реальной или воображаемой модели развития общества и её дальнейшее изучение.

- Экспертиза — изучение мнения экспертов по той или иной изучаемой проблеме с целью выявления наиболее вероятных вариантов развития

- Экстраполяция – (лат. extra сверх, вне и polio выправляю, изменяю) изучение части или явления в целом и распространение выводов на будущее.

Таким образом, социальное познание- познание законов развития общества- это довольно сложный, но очень нужный и важный вид деятельности человека, направленной на дальнейшее совершенствование жизни людей.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

| № | Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|---|

| 25.1 | Раскрытие смысла понятия | 2 |

| Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) | 2 | |

| Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от других понятий,

ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу |

1 | |

| В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по существу.

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не раскрывающие смысла понятия. ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла |

0 | |

|

Указания по оцениванию: 1. Не засчитывается: – характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл которого должен быть раскрыт; – в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в формулировке задания; – объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия), выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 0 баллов |

||

| 25.2 | Наличие и качество предложений, содержащих информацию о различных аспектах понятия | 2 |

| Составлены два предложения, каждое из которых содержит корректную с точки зрения научного обществознания информацию о соответствующих требованию задания аспектах понятия | 2 | |

| Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки зрения научного обществознания информацию о любом аспекте понятия в соответствии с требованием задания | 1 | |

| Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла | 0 | |

| Указание по оцениванию:

При оценивании не засчитываются: – предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; – предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих знаний; – словосочетания, нераспространённые предложения |

||

| Максимальный балл | 4 |

1

Тема №9 «Социальное познание. Ненаучное познание»

|

№ пп |

Проблема |

|

1 |

Социальное познание |

|

Социальное познание

Цель социального познания: открытие исторических закономерностей и социальное прогнозирование. Для достижения этих целей ученые и исследователи используют социальную реальность (практика), исторические информаторы (археология, документы) и опыт поколений. Результатом социального познания являются социальные и гуманитарные знания, которые мы изучаем на уроках истории и обществознания. Социальным прогнозированием занимается наука футурология. Её главной целью является разработка вариантов развития социума или его объектов. Прогнозирование возможно в различных сферах общества, в экономической, юридической, культурной. Осуществляется оно такими методами, как анализ, сравнение, анкетирование, эксперимент и др. Значение социального прогнозирования велико. Например, прогнозирование рынка труда, даёт информацию о востребованных профессиях и вакантных должностях. Особенности социального познания

При изучении общества следует применять конкретно-исторический подход:

Уровни (этапы) социального познания

Изучая общество, социологи используют такие методы как: опрос (анкетирование, интервью), тестирование, социометрия и др. |

|

|

2 |

Формационный и цивилизационный подходы к изучению исторического и общественного развития |

|

В изучении общества и истории сложилось два подхода:

1) Формация (ОЭФ – общественно-экономическая формация) – исторически определенный тип общества, возникающий на основе определенного способа производства материальных благ Способ производства – это совокупность производительных сил и производственных отношений Производительные силы (две составляющие)

Производственные отношения — отношения, складывающиеся между участниками материального и духовного производства В основе классификации обществ в рамках формационного подхода лежат экономические отношения и закономерная смена общественно – экономических формаций от низшего к высшему, от простого к сложному: первобытное общество → рабовладельческое общество → феодальное общество → капиталистическое общество → коммунистическое общество. Движущей силой такого развития является классовая борьба, например, в рабовладельческом обществе – борьба между рабовладельцами и рабами, в феодальном обществе — борьба между феодалами и крестьянами. На протяжении истории общество развивается, двигаясь от одной формации к другой. Конечной целью этого движения, согласно учению К. Маркса, Ф. Энгельса, а затем и В.И. Ленина, является коммунизм. 2) Если формационный подход концентрирует внимание на всеобщем, то цивилизационный подход изучает уникальность и неповторимость истории каждого народа или страны. Поэтому в основе классификации обществ в рамках цивилизационного подхода лежит духовный, идеологический, культурный фактор. Данный подход к изучению истории и общества концентрирует внимание на локально-региональных особенностях конкретного общества. Так, выделяют российское, китайское, японское, индийское общества или цивилизации. Есть цивилизации давно исчезнувшие, к примеру, цивилизация майя, римская цивилизация. Большинство современных ученых придерживаются цивилизационного подхода в изучении истории и общества. Цивилизация — большие общности людей, живущие в рукотворной среде. Одна цивилизация отличается от другой особенностями хозяйственного и культурного развития, традициями, религиозными верованиями, их различным отношением к пространству и времени |

|

|

3 |

Ненаучное познание (житейское, художественное познание, мифологическое) |

|

Ненаучное познание – познание окружающего мира, опирающееся на веру и интуицию. Ненаучное познание включает в себя:

К ним относятся знания:

На основе этих знаний складывается жизнь человека. Результатом данного вида познания являются знания об окружающих предметах, людях, событиях и ситуациях, с которыми человек сталкивается повсеместно в процессе жизнедеятельности. Житейское познание во многом опирается на здравый смысл. Здравый смысл — способность принимать решения, не поддаваясь эмоциям, социальным установкам и стереотипам, преобладающим в обществе. Житейское познание накапливается в течение многих веков, обогащается в процессе развития общества, науки и культуры и передается из поколения в поколение. Примером этого являются пословицы, поговорки, народные приметы, сказки, легенды. 2) Народная мудрость – это накопленные веками и передаваемые из поколения в поколение сказки, пословицы и поговорки, песни, которые учат как себя вести по отношению к окружающим. 3) Мифологическое познание – это фантастическое отражение реальности. Мифы возникли в первобытном обществе. У первобытных людей не было достаточно опыта для понимания истинных причин происхождения человека и мира, природных явлений, поэтому их объясняли при помощи мифов и легенд.

4) Религиозное познание – это познание с опорой на религиозные тексты (Библию, Коран и др.). 5) Художественное познание – это познание средствами искусства, Окружающий мир отражается не в понятиях, а в художественных образах произведений литературы или театра, музыки или кино, архитектуры или живописи. Особенности художественное освоения мира /познание мира средствами искусства/

6) Паранаука – околонаучное знание, которое возникло давно, когда наука была еще не достаточно развита. В отличие от науки паранаука не предоставляет факты, основана на предположениях, которые не находят своего подтверждения в результате исследований. Паранауками являются уфология, астрология, телепатия, магия, экстрасенсорика и другие. |

Тренинг по теме «Социальное познание. Ненаучное познание» Часть 1

|

№ п/п |

Задание |

||||||||||||||||

|

1 |

Выберите верные суждения об особенностях социального познания и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) ученый, изучающий общество, использует общенаучные методы и средства познания. 2) объективная истина в социальном познании не достижима. 3) социальные явления необходимо рассматривать в историческом и культурном аспектах. 4) социальное познание может быть не только научным, но и обыденным. 5) одной из социальных наук является филология. |

||||||||||||||||

|

2 |

Выберите верные суждения о социальном познании и запишите цифры, под которыми они указаны

|

||||||||||||||||

|

3 |

Выберите верные суждения об особенностях социального познания и запишите цифры, под которыми они указаны.

|

||||||||||||||||

|

4 |

Найдите в приведенном ниже списке проявления, отражающие житейское знание, и запишите цифры, под которыми они указаны 1) назидание 3) категория 5) эксперимент 2) личный опыт 4) традиция 6) формализация |

||||||||||||||||

|

5 |

Выделите примеры обыденных знаний в предложенном перечне.

|

||||||||||||||||

|

6 |

Установите соответствие между признаками и видами познания, которым они соответствуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

||||||||||||||||

|

7 |

Члены «Клуба любителей древностей», посетив раскопки ряда древних городищ, выдвинули собственную версию их возникновения. Однако профессиональное сообщество археологов и историков признало данную версию ненаучной. Какие из приведённых ниже оснований могли стать основой такой оценки ученых? 1) версия опровергала положения, принятые в науке 2) выводы членов клуба не имели логических обоснований 3) предположения любителей древностей не получили практического подтверждения 4) версия содержала положения, опирающиеся на веру и не имеющие доказательств 5) участники раскопок, археологи и историки, не являются членами клуба 6) разработчики версии признают вмешательство неземного разума |

||||||||||||||||

|

8 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. «В трудах Чарльза Дарвина было обосновано учение о длительном процессе________________ (1) развития человечества. Решающую роль в нем Чарльз Дарвин отвел _________________ (2), в результате которого выживали лучше приспосабливавшиеся к окружающей среде особи. Процесс развития человека получил название __________________ (3). Вместе с ним происходил процесс становления общества, или, как его называют, __________________ (4). Эти процессы связаны друг с другом и длились более трех миллионов лет. Одной из решающих стадий этого процесса стал переход человечества в своих занятиях от собирательства и ___________________ (5) к земледелию и ________________ (6). Это явление стали называть ______________ (7). В результате сформировался человек нового типа – Homo sapiens. Разделение труда и расслоение общества привели к переходу от первобытности к __________________ (8)» А) антропогенез Е) социогенез

Б) естественный отбор Ж) феодализм В) неолитическая революция З) цивилизация Г) охота И) эволюционный путь Д) скотоводство |

||||||||||||||||

|

9 |

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «Различие между цивилизацией и _______________(А) выходит за рамки присущих им ценностей. Цивилизация как крупнейшая социально-историческая ________________(Б) создает адекватные себе устойчивые формы организации совместной деятельности людей — _______________(В), среди которых по важности первенствует______________(Г) с присущей ему системой ________________(Д). Современная цивилизация лелеет государственность и всеобщую правовую урегулированность социально-экономических и политических _______________(Е)» 1) процесс 4) институт 7) государство

2) альтернатива 5) культура 3) общность 6) идеология 9) право |

||||||||||||||||

|

10 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «Ряд мыслителей видели преимущество современной ________________(А) в успешном развитии ею материального _______________(Б) на базе новой науки и вследствие этого – удовлетворение материальных________________(В) людей. Но этот ______________(Г), т.е. движение вперед к более совершенному, имеет другую оборотную сторону. Роковым для нашей _______________(Д), направленной на воспитание человека, развитие его души и образования, является то, что ее материальная сторона развилась намного сильнее, чем духовная. Имеющие значение для человека _______________(Е) в основном преходящи, мимолетны, особенно товары и услуги первой необходимости, недлительного пользования» 1) производство 4) цивилизация 7) прогресс

2) культура 5) потребность 3) ценность 6) регресс 9) хозяйство |

||||||||||||||||

|

11 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «_____________(А) прогресса французские мыслители 18 в. видели в развитии человеческого _______________(Б), в распространении _____________(В). Столь оптимистический взгляд на историю сменился в 19 в. более сложными представлениями. Так, марксизм усматривал прогресс в переходе от одной общественно-экономической ______________(Г) к другой более высокой. Некоторые социологи сутью прогресса считали усложнение социальной ____________(Д) общества. В современной социологии исторический прогресс связывают с процессом _____________(Е), т.е. переходом от аграрного общества к индустриальному, а затем и к постиндустриальному»

1) стабилизация 4) формация 7) цивилизация 2) модернизация 5) просвещение 3) разум 6) критерий 9) структура |

||||||||||||||||

|

12 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. «В середине XIX в. К.Марксом и Ф.Энгельсом была создана новая теория общественного развития — __________________ (1). Признавая существенную роль духовной сферы в развитии общества, они утверждали, что его первоосновой является ___________________ (2) деятельность людей, направленная на удовлетворение ______________ (3) потребностей. Для этого люди взаимодействуют с природой, друг с другом, организуя общественное бытие, которому присущи объективные законы развития. Таким образом, согласно марксизму, ______________ (4) определяет общественное сознание. Исследуя общественное производство, Маркс выделил две его стороны: ________________(5) и _____________ (6), которое во взаимосвязи образуют способ производства. Исторический тип общества, основывающийся на определенном способе производства, называется ______________ (7)» А) общественно-экономическая формация Б) производственные отношения В) марксизм Г) материальные Д) духовные Е) трудовая Ж) производительные силы З) политические

И) общественное бытие К) образовательная |

Часть 2

|

№ п/п |

Задание |

|

1 |

Прочитайте текст и выполните задания №21-24 Исторический процесс сам по себе весьма сложен и представляет собой взаимодействие многих объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся природные условия жизни общества, объективные потребности людей в обеспечении необходимых условий их жизни, а также состояние материального производства, существующая социальная структура общества, его государственный строй и т.д., которые каждое новое поколение застаёт уже сложившимися и которые в той или иной мере обусловливают жизнедеятельность людей. Субъективные же факторы исторического процесса — это разного рода способности людей своими действиями вносить изменения в те или иные стороны общественной жизни. В исторический процесс прямо или косвенно включены все люди, поскольку они включены в процесс общественного производства, а также в политическую и духовную жизнь общества. В этом отношении все они являются участниками исторического процесса. Но его субъектами они становятся лишь в той мере, в какой действуют сознательно: осознают своё место в обществе, социальное значение своей деятельности и направленность исторического процесса. Сознательно участвуя, скажем, в совершенствовании экономических и социальных отношений, политической системы общества, в развитии его духовной жизни, тот или иной человек или социальная группа выступает как субъект исторического процесса. В последнее время в науке и политике всё чаще говорят о человечестве как самостоятельном субъекте исторического процесса. Для этого имеются веские основания. В современных условиях человечество всё более выступает как единое целое в силу расширения и упрочения экономических, политических и культурных связей народов всех стран, усиления их взаимозависимости. Именно в рамках человечества как единого целого должны ныне решаться проблемы обеспечения всеобщего мира, сохранения и развития природной среды, а также создания условий для развития сотрудничества и взаимопомощи всех народов и государств нашей планеты. И человечество в той или иной степени решает эти проблемы, прежде всего, путём налаживания всестороннего сотрудничества между народами и государствами. На это направлена деятельность многих международных организаций. Чрезвычайно важно, чтобы при наличии многих противоречий и конфликтов между отдельными социальными группами, нациями, народами и государствами человечество как самостоятельная целостность продолжало существовать и способствовало бы мирному разрешению указанных противоречий и конфликтов — локальных, региональных и международных. 21.Какие три субъекта исторического процесса названы в тексте? Чем субъект, по мнению автора, отличается от участника? 22.Государственный строй и материальное производство во многом определяются сознательной деятельностью людей. Почему автор относит их к объективным факторам исторического развития? Какие другие объективные факторы исторического развития названы в тексте? 23.Приведите проблемы, указанные автором, которые должны решаться усилиями всего человечества. Как в современном обществознании принято называть эти проблемы? Приведите два других примера таких проблем, опираясь на собственные знания. 24.В тексте говорится о том, что налаживанию всестороннего сотрудничества между народами и государствами способствует деятельность многих международных организаций. Назовите любые три таких организации и укажите сферу деятельности каждой из них. |

|

2 |

№27 Назовите два вида социальных фактов и проиллюстрируйте каждый из них двумя примерами |

|

3 |

№28

|

|

4 |

№29.1 (Философия)

|

1.

Особенности социального познания:

1.1.

субъект и объект познания совпадают;

1.2.

получаемое социальное знание всегда

связано с интерсами индивидов-субъектов

познания;

1.3.

социальное знание всегда нагружено

оценкой, это ценностное знание;

1.4.

сложность объекта познания –

общества;

1.5.

установление только относительных

истин, вероятностный характер

закономерностей;

1.6.

ограниченность применения эксперимента

как метода познания.

2.

Принципы конкретно-исторического

подхода в социальном познании:

2.1.

рассмотрение социальной действительности

в развитии;

2.2.

изучение общественных явлений в

многообразных связях;

2.3.

выявление общего и особенного в

аналогичных явлениях других обществ и

эпох.

3.

Социальный факт

3.1.

объективный факт – событие, имевшее

место в определенное время при определенных

условиях; не зависит от исследователя;

3.2.

научный факт – интерпретированный

объективный факт – знание о событии,

которое описано с учетом специфики

социальной ситуации, в которой оно имело

место; зафиксирован в книгах, рукописях

и т.д. (интерпретация – истолкование,

объяснение).

3.3.

виды

социальных фактов:

3.3.1.

действия, поступки;

3.3.2.

материальные и духовные продукты

человеческой деятельности;

3.3.3.

словесные (вербальные) действия.

3.4.

Оценка социального факта:

3.4.1.

свойства изучаемого объекта;

3.4.2.

соотнесение изучаемого объекта

со схожим объектом или с идеалом;

3.4.3.

познавательные цели исследователя;

3.4.4.

личная позиция исследователя;

3.4.5.

интересы социальной группы, к

которой принадлежит исследователь.

14 Образование и самообразование

1.

Образование

– один из способов становления личности

путем получения людьми знаний, приобретения

умений и навыков, развития

умственно-познавательных и творческих

способностей через систему таких

социальных институтов как семья, школа,

средства массовой информации. Цель –

приобщение индивида к достижениям

человеческой цивилизации, ретрансляция

и сохранения ее культурного достояния.

Согласно

Закону РФ «Об образовании» образование

представляет собой целенаправленный

процесс воспитания, обучения и развития

в интересах человека, общества и

государства.

2.

Самообразование

– знания, умения и навыки приобретаемые

человеком самостоятельно, без помощи

других обучающих лиц.

3. Функции

образования:

-

экономическая

(формирование социально-профессиональной

структуры общества); -

социальная

(осуществление социализации личности

(социальная функция); -

культурная

(использование ранее накопленной

культуры в целях воспитания индивида).

4. Сеть образовательных учреждений в России:

-

дошкольные

(ясли, детские сады); -

начального

(4 класса), общего среднего (9 классов) и

полного среднего (11 классов) образования

(школы, гимназии, лицеи); -

дополнительное

образование (дома детского творчества,

кружки, секции); -

среднего

специального образования (лицеи,

техникумы, училища, колледжи); -

высшего

специального образования (вузы:

институты, университеты, академии); -

постдипломного

образования (институты повышения

квалификации, курсы); -

подготовка

научных кадров (магистратура, ординатура,

аспирантура, докторантура); -

духовные

учебные заведения (семинарии, теологические

факультеты, духовные академии).

Образование

в современном мире отличает многообразие

путей получения (школа, экстернат,

домашнее обучение, дистанционное

обучение, курсы самообразования и др.)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

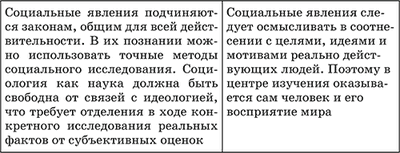

Вопрос об уникальности социальных знаний является в истории философской мысли предметом дискуссий.

Социальное и гуманитарное знания взаимопроникаемы. Без человека нет общества. Но и человек не может существовать без общества.

Особенности гуманитарного знания: понимание; обращение к текстам писем и публичных выступлений, дневников и программных заявлений, художественных произведений и критических рецензий и т. д.; невозможность сведения знания к однозначным, всем признанным определениям.

Гуманитарное знание призвано воздействовать на человека, одухотворять, преображать его моральные, идейные, мировоззренческие ориентиры, способствовать развитию его человеческих качеств.

Социальное и гуманитарное знания – результат социального познания.

Социальное познание – процесс приобретения и развития знаний о человеке и обществе.

Познание общества, протекающих в нем процессов имеет, наряду с общими для всей познавательной деятельности чертами, также и существенные отличия от познания природы.

Особенности социального познания

1. Субъект и объект познания совпадают. Общественная жизнь пронизана сознанием и волей человека, она, по существу, субъект-объектна, представляет в целом субъективную реальность. Получается, что субъект познает здесь субъекта же (познание оказывается самопознанием).

2. Получаемое социальное знание всегда связано с интересами индивидов-субъектов познания. Социальное познание задевает непосредственно интересы людей.

3. Социальное знание всегда нагружено оценкой, это ценностное знание. Естествознание насквозь инструментально, в то время как обществознание – это служение истине как ценности, как правде; естествознание – «истины разума», обществознание – «истины сердца».

4. Сложность объекта познания – общества, которое обладает разнообразием различных структур и находится в постоянном развитии. Поэтому установление социальных закономерностей затруднено, а открытые социальные законы носят вероятностный характер. В отличие от естествознания в обществознании невозможны (или очень ограничены) предсказания.

5. Поскольку общественная жизнь изменяется очень быстро, то в процессе социального познания можно говорить об установлении только относительных истин.

6. Ограничена возможность применения такого метода научного познания, как эксперимент. Наиболее распространенном методом социального исследования является научная абстракция, в социальном познании исключительно велика роль мышления.

Описать и понять социальные явления позволяет правильный подход к ним. Это означает, что социальное познание должно опираться на следующие принципы.

– рассматривать социальную действительность в развитии;

– изучать общественные явления в их многообразных связях, во взаимозависимости;

– выявлять общее (исторические закономерности) и особенное в общественных явлениях.

Всякое познание общества человеком начинается с восприятия реальных фактов экономической, социальной, политической, духовной жизни – основы знаний об обществе, деятельности людей.

Наука различает следующие виды социальных фактов.

Чтобы факт стал научным, его следует интерпретировать (лат. interpretatio – истолкование, разъяснение). Прежде всего факт подводится под какое-либо научное понятие. Далее изучаются все существенные факты, из которых складывается событие, а также ситуация (обстановка), в которой оно происходило, прослеживаются многообразные связи изучаемого факта с другими фактами.

Таким образом, интерпретация социального факта – это сложная многоступенчатая процедура его истолкования, обобщения, объяснения. Только интерпретированный факт является действительно научным фактом. Факт, представленный только в описании его признаков, – всего лишь сырье для научных выводов.

С научным объяснением факта связана и его оценка, которая зависит от следующих факторов:

– свойства изучаемого объекта (события, факта);

– соотнесение изучаемого объекта с другими, одно порядковыми, или идеалом;

– познавательные задачи, которые поставил исследователь;

– личная позиция исследователя (или просто человека);

– интересы той социальной группы, к которой исследователь принадлежит.

Образцы заданий

Прочитайте текст и выполните задания С1—С4.

«Специфика познания общественных явлений, специфика обществознания определяется многими факторами. И, пожалуй, главный среди них – само общество (человек) как объект познания. Строго говоря, это и не объект (в естественно-научном смысле этого слова). Дело в том, что общественная жизнь насквозь пронизана сознанием и волей человека, она, по существу, субъект-объектна, представляет в целом субъективную реальность. Получается, что субъект познает здесь субъекта же (познание оказывается самопознанием). Естественно-научными методами, однако, этого делать нельзя. Естествознание охватывает и может осваивать мир лишь объектным (как объект-вещь) образом. Оно действительно имеет дело с ситуациями, когда объект и субъект находятся как бы по разные стороны баррикад и потому так различимы. Естествознание и субъекта превращает в объект. Но что значит превратить субъекта (человека, ведь, в конечном счете) в объект? Это значит убить в нем самое главное – его душу, сделать из него некую безжизненную схему, бездыханную конструкцию. <…> Субъект не может стать объектом, не перестав быть самим собой. Познать субъекта можно только субъектным же образом – через понимание (а не абстрактно-общее объяснение), чувствование, выживание, сопереживание, как бы изнутри (а не отстраненно, извне, как в случае с объектом). <…>

Специфичен в обществознании не только объект (субъект-объект), но и субъект. Везде, в любой науке кипят страсти, без страстей, эмоций и чувств нет и не может быть человеческого поиска истины. Но в обществознании их накал, пожалуй, самый высокий» (Гречко П. К. Обществознание: для поступающих в вузы. Часть I. Общество. История. Цивилизация. М., 1997. С. 80–81.).

C1. Опираясь на текст, укажите главный фактор, который определяет специфику познания общественных явлений. Каковы, по мнению автора, особенности данного фактора?

Ответ: Главным фактором, который определяет специфику познания общественных явлений, выступает его объект – само общество. Особенности объекта познания связаны с уникальностью общества, которое пронизано сознанием и волей человека, что делает его субъективной реальностью: субъект познает субъекта же, т. е. познание оказывается самопознанием.

C2. В чем заключается, по мнению автора, отличие обществознания от естествознания?

Ответ: По мнению автора, отличие обществознания от естествознания заключается в различии объектов познания, его методов. Так, в обществознании объект и субъект познания совпадают, а в естествознании или разведены, или существенно различаются, естествознание – это монологическая форма знания: интеллект созерцает вещь и высказывается о ней, обществознание – это диалогическая форма знания: субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным; в обществознании познание осуществляется как бы изнутри, в естествознании – извне, отстраненно, с помощью абстрактно-общих объяснений.

C3. Почему автор считает, что в обществознании накал страстей, эмоций и чувств является самым высоким? Дайте свое объяснение и приведите с опорой на знания обществоведческого курса и факты общественной жизни три примера «эмоциональности» познания общественных явлений.

Ответ: Автор считает, что в обществознании накал страстей, эмоций и чувств является самым высоким, поскольку здесь всегда присутствует личностное отношение субъекта к объекту, жизненная заинтересованность в том, что познается. В качестве примеров «эмоциональности» познания общественных явлений могут быть приведены: сторонники республики, изучая формы государства, будут искать подтверждение преимуществ республиканского строя перед монархическим; монархисты особое внимание уделят доказательствам недостатков республиканской формы правления и достоинств монархической; всемирно-исторический процесс рассматривался в нашей стране в течение длительного времени с точки зрения классового подхода и др.

C4. Специфика социального познания, как отмечает автор, характеризуется рядом особенностей, две из которых раскрыты в тексте. Опираясь на знания обществоведческого курса, укажите любые три особенности социального познания, не отраженные во фрагменте.

Ответ: В качестве примеров особенностей социального познания могут быть приведены следующие: объект познания, которым является общество, сложен по своей структуре и находится в постоянном развитии, что затрудняет установление социальных закономерностей, а открытые социальные законы носят вероятностный характер; в социальном познании ограничена возможность применения такого метода научного исследования, как эксперимент; в социальном познании исключительно велика роль мышления, его принципов и методов (например, научная абстракция); поскольку общественная жизнь изменяется достаточно быстро, то в процессе социального познания можно говорить об установлении только относительных истин и др.

Тема 7. Социальное и гуманитарное знание

2.5 (49.88%) 241 votes

политика

политика