Версия для печати и копирования в MS Word

Как раскрывают авторы смысл понимания в социальном познании? В чём, по мнению авторов, проявляется ценностно-смысловое воспроизведение человеческого существования в социальном познании? В чём выражается сведение социальных явлений к природному началу?

Прочитайте текст и выполните задания 21–24.

Социальное познание – это один из видов научного познания, который имеет своим предметом социальные (общественные) явления и процессы, общество в целом или его отдельные стороны – экономику, образование, политику, духовную сферу. Социальное познание направлено также на социальные отношения, где тесно переплетаются материальное и идеальное, объективное и субъективное, сознательное и стихийное, где люди выражают свои интересы, ставят и реализуют определенные цели. В социальном познании исключительное внимание уделяется единичному, индивидуальному. Предметом социального познания является и мир человека как автора и исполнителя своей собственной драмы, которую он же и познает.

Социальное познание – всегда ценностно-смысловое освоение и воспроизведение человеческого существования. Оно неразрывно и постоянно связано с ценностями (оценка явлений с точки зрения добра и зла, справедливого и несправедливого), которые указывают на человечески значимую и культурную роль определенных явлений действительности. Таковы, в частности, политические, мировоззренческие, нравственные убеждения человека, его привязанности, принципы и мотивы поведения. Всё указанное входит в процесс социального исследования и неизбежно сказывается на содержании получаемых в этом процессе знаний. При исследовании социальных явлений недопустимо как сведение к природному – в частности, попытки объяснить общественные процессы только законами естествознания, так и противопоставление природного и социального вплоть до их полного разрыва. Важное значение в социальном познании имеет понимание как приобщение к смыслам человеческой деятельности и как смыслообразование.

Весьма сложным является характер взаимосвязи объекта и субъекта социального познания: связь с социальной реальностью обычно происходит через источники – исторические тексты, хроники, документы. Если естественные науки непосредственно нацелены на вещи, их свойства и отношения, то социальные – на тексты, которые выражены в определённой знаковой форме.

(По Л. Я. Курочкиной и М. И. Тарасовой)

1

Авторы включают в предмет социального познания различные социальные объекты. Используя текст, назовите любые три социальных объекта, которые составляют предмет социального познания. Приведите примеры социальных наук, которые исследуют каждый из названных вами объектов. (Сначала назовите социальный объект, затем укажите науку, которая его исследует.)

2

В тексте говорится, что при исследовании социальных явлений нельзя допускать полного разрыва между природным и социальным. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, объясните, в чём проявляется взаимосвязь между природой и обществом. (Приведите четыре объяснения.)

3

Опираясь на знания обществоведческого курса, объясните смысл понятия «субъект познания». Как назвали авторы человека как участника социального познания? Чем отличается характер взаимосвязи объекта и субъекта в естественнонаучном и социальном познании?

Спрятать пояснение

Пояснение.

В правильном ответе должны быть следующие элементы:

1) ответ на первый вопрос, например: приобщение к смыслам человеческой деятельности и смыслообразование;

2) ответ на второй вопрос, например: «Оно неразрывно и постоянно связано с ценностями (оценка явлений с точки зрения добра и зла, справедливого и несправедливого), которые указывают на человечески значимую и культурную роль определённых явлений действительности»;

3) ответ на третий вопрос, например: в объяснении общественных процессов только законами естествознания.

Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов текста.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|

| Правильно даны ответы на три вопроса. | 2 |

| Правильно даны ответы на любые два вопроса | 1 |

| Правильно дан ответ на любой один вопрос.

ИЛИ Ответ неправильный |

0 |

| Максимальный балл | 2 |

ЕГЭ. Познание. Тема 6. Социальное познание

Человечеству во все времена свойственно было желание познать не только природу, но и общество.

Социальное познание – это изучение процессов, происходящих в обществе, выявление их закономерностей, особенностей, причин и источников развития. Сфера социального познания – это деятельность человека во всех её проявлениях и формах.

Особенности социального познания

- Объект и субъект совпадают. Действительно, изучая общество, закономерности его развития, учёный одновременно сам является частью этого общества.

- Специфика методов социального познания. Многие методы, характерные для научного познания, в данном случае либо вообще неприемлемы, либо используются в редких случаях, часто с согласия самих людей (например, наблюдение, эксперимент).

- Зависимость исследователя от общества. Это может привести к необъективности тех или иных выводов. Достаточно привести в пример деятельность Сталина. Разве могли в его время критиковать политику вождя? Всё приукрашивалось и многое искажалось.

- Высокая вероятность неточности исследований. Приведём пример. В школе проводится анкетирование учащихся с целью выявления их отношения к наркотикам. Можно быть уверенным, что тот, кто их уже пробовал , никогда в анкете в этом не признается , а значит, и выводы будут неточными, приблизительными.

- Изучение предмета исследования в его взаимоотношениях, взаимосвязях, а не изолированно, обособленно.

Принципы социального познания

- Исследователи рассматривают общество, процессы и законы в нём в развитии, а не в статичности.

- Все процессы , происходящие в обществе взаимосвязаны и влияют друг друга. Социальное познание основано на изучении этой взаимосвязи.

- В социальном познании важен и каждый индивид в отдельности, и общество в целом, то есть происходит выявление общего и особенного.

Источники социального познания

- Социальная действительность, её развитие на данном этапе.

- Исторический опыт, знания о процессах развития общества, накопленные человечеством.

- Общественная практика, в ходе которой происходит развитие , изменение, преобразование общества.

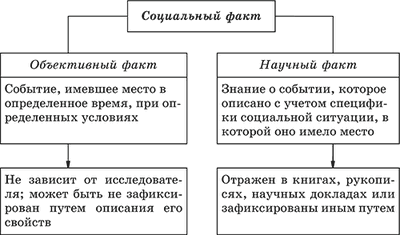

Основные формы социального познания – это социальный и научный факт. В чём их различие?

Социальный факт – это какое-то конкретное событие, которое имело место в действительности в ту или иную эпоху и время.

Научный факт – событие, которое описано, изучено, с учётом конкретной ситуации, причин, последствий события на развитие общества.

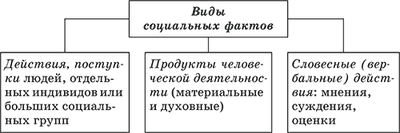

Объекты социального познания

- Действия, поступки как отдельных лиц, так и социальных групп и всего общества в целом.

- Материальные и духовные ценности, созданные человечеством, то есть продукты деятельности.

- Словесные действия людей: высказывания, точки зрения, мысли, идеи, суждения о чём-либо.

Цели социального познания

- Изучение закономерностей развития общества, сложных взаимодействий и взаимосвязей, существующих в нём как между отдельными людьми, так и между группами.

- Стремление понять место и роль человека в обществе

- Изучение и постижение внутреннего мира личности, его «Я-концепции».

Методы социального познания

Эмпирические

- Наблюдение (может быть невключённым, то есть со стороны изучается объект, и включённым, когда объект познания принимает участие в исследовании, изучение объекта изнутри- например, социальной группы).

- Опрос (анкетирование, интервью)

- Тестирование

- Экспертная оценка

- Социометрия (изучение и измерение межличностных отношений)

- Эксперимент

- Измерение социальных установок (шкала самооценок, ранжирования, например вероятность победы на выборах того или иного кандидата).

Теоретические

- Анализ (анализ документов, социально-исторический анализ литературы)

- Обобщение

- Классификация

- Умозаключение

- Статистический метод

- Выдвижение гипотезы

- Научная абстракция

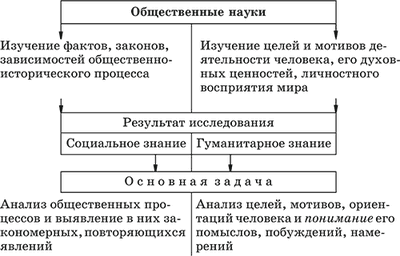

Итогом социального познания является знание

Типы социального знания

- Гуманитарное (предмет – субъективный мир человека)

- Социально-экономическое (изучение процессов, оказывающих значительное влияние на развитие общества – отношения собственности, распределения, обмена, потребления, то есть изучение экономической жизни)

- Социально-философское (изучение наиболее общих законов развития общества).

Социальное прогнозирование

В 20 веке появилась особая отрасль социальных знаний – футурология, занимающаяся социальным прогнозированием.

Научное прогнозирование следует отличать от утопии и фантастики.

Утопия основана на вере в предполагаемое будущее, а прогноз- на возможность альтернативного развития.

Фантастика — это художественное творчество, вымысел, характеризуется конкретностью деталей, а прогноз – лишь обобщённое видение будущего.

Виды социальных прогнозов

- Прогноз на ближайшее будущее е— 25-30 лет. Для него характерно достаточно точное и определённое видение будущего (например, численность населения, запасы сырья и др.)

- Прогноз на обозримое будущее (30-80 лет, до которого хоть кто-то из сегодня живущих людей сможет дожить ). Прогноз носит общий и вероятный характер.

- Прогноз на необозримое будущее (свыше 80 лет, когда будет жить совершенно новое поколение людей). Это лишь гипотезы общего плана.

Методы социального прогнозирования

- Моделирование – создание реальной или воображаемой модели развития общества и её дальнейшее изучение.

- Экспертиза — изучение мнения экспертов по той или иной изучаемой проблеме с целью выявления наиболее вероятных вариантов развития

- Экстраполяция – (лат. extra сверх, вне и polio выправляю, изменяю) изучение части или явления в целом и распространение выводов на будущее.

Таким образом, социальное познание- познание законов развития общества- это довольно сложный, но очень нужный и важный вид деятельности человека, направленной на дальнейшее совершенствование жизни людей.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

1

Тема №9 «Социальное познание. Ненаучное познание»

|

№ пп |

Проблема |

|

1 |

Социальное познание |

|

Социальное познание

Цель социального познания: открытие исторических закономерностей и социальное прогнозирование. Для достижения этих целей ученые и исследователи используют социальную реальность (практика), исторические информаторы (археология, документы) и опыт поколений. Результатом социального познания являются социальные и гуманитарные знания, которые мы изучаем на уроках истории и обществознания. Социальным прогнозированием занимается наука футурология. Её главной целью является разработка вариантов развития социума или его объектов. Прогнозирование возможно в различных сферах общества, в экономической, юридической, культурной. Осуществляется оно такими методами, как анализ, сравнение, анкетирование, эксперимент и др. Значение социального прогнозирования велико. Например, прогнозирование рынка труда, даёт информацию о востребованных профессиях и вакантных должностях. Особенности социального познания

При изучении общества следует применять конкретно-исторический подход:

Уровни (этапы) социального познания

Изучая общество, социологи используют такие методы как: опрос (анкетирование, интервью), тестирование, социометрия и др. |

|

|

2 |

Формационный и цивилизационный подходы к изучению исторического и общественного развития |

|

В изучении общества и истории сложилось два подхода:

1) Формация (ОЭФ – общественно-экономическая формация) – исторически определенный тип общества, возникающий на основе определенного способа производства материальных благ Способ производства – это совокупность производительных сил и производственных отношений Производительные силы (две составляющие)

Производственные отношения — отношения, складывающиеся между участниками материального и духовного производства В основе классификации обществ в рамках формационного подхода лежат экономические отношения и закономерная смена общественно – экономических формаций от низшего к высшему, от простого к сложному: первобытное общество → рабовладельческое общество → феодальное общество → капиталистическое общество → коммунистическое общество. Движущей силой такого развития является классовая борьба, например, в рабовладельческом обществе – борьба между рабовладельцами и рабами, в феодальном обществе — борьба между феодалами и крестьянами. На протяжении истории общество развивается, двигаясь от одной формации к другой. Конечной целью этого движения, согласно учению К. Маркса, Ф. Энгельса, а затем и В.И. Ленина, является коммунизм. 2) Если формационный подход концентрирует внимание на всеобщем, то цивилизационный подход изучает уникальность и неповторимость истории каждого народа или страны. Поэтому в основе классификации обществ в рамках цивилизационного подхода лежит духовный, идеологический, культурный фактор. Данный подход к изучению истории и общества концентрирует внимание на локально-региональных особенностях конкретного общества. Так, выделяют российское, китайское, японское, индийское общества или цивилизации. Есть цивилизации давно исчезнувшие, к примеру, цивилизация майя, римская цивилизация. Большинство современных ученых придерживаются цивилизационного подхода в изучении истории и общества. Цивилизация — большие общности людей, живущие в рукотворной среде. Одна цивилизация отличается от другой особенностями хозяйственного и культурного развития, традициями, религиозными верованиями, их различным отношением к пространству и времени |

|

|

3 |

Ненаучное познание (житейское, художественное познание, мифологическое) |

|

Ненаучное познание – познание окружающего мира, опирающееся на веру и интуицию. Ненаучное познание включает в себя:

К ним относятся знания:

На основе этих знаний складывается жизнь человека. Результатом данного вида познания являются знания об окружающих предметах, людях, событиях и ситуациях, с которыми человек сталкивается повсеместно в процессе жизнедеятельности. Житейское познание во многом опирается на здравый смысл. Здравый смысл — способность принимать решения, не поддаваясь эмоциям, социальным установкам и стереотипам, преобладающим в обществе. Житейское познание накапливается в течение многих веков, обогащается в процессе развития общества, науки и культуры и передается из поколения в поколение. Примером этого являются пословицы, поговорки, народные приметы, сказки, легенды. 2) Народная мудрость – это накопленные веками и передаваемые из поколения в поколение сказки, пословицы и поговорки, песни, которые учат как себя вести по отношению к окружающим. 3) Мифологическое познание – это фантастическое отражение реальности. Мифы возникли в первобытном обществе. У первобытных людей не было достаточно опыта для понимания истинных причин происхождения человека и мира, природных явлений, поэтому их объясняли при помощи мифов и легенд.

4) Религиозное познание – это познание с опорой на религиозные тексты (Библию, Коран и др.). 5) Художественное познание – это познание средствами искусства, Окружающий мир отражается не в понятиях, а в художественных образах произведений литературы или театра, музыки или кино, архитектуры или живописи. Особенности художественное освоения мира /познание мира средствами искусства/

6) Паранаука – околонаучное знание, которое возникло давно, когда наука была еще не достаточно развита. В отличие от науки паранаука не предоставляет факты, основана на предположениях, которые не находят своего подтверждения в результате исследований. Паранауками являются уфология, астрология, телепатия, магия, экстрасенсорика и другие. |

Тренинг по теме «Социальное познание. Ненаучное познание» Часть 1

|

№ п/п |

Задание |

||||||||||||||||

|

1 |

Выберите верные суждения об особенностях социального познания и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) ученый, изучающий общество, использует общенаучные методы и средства познания. 2) объективная истина в социальном познании не достижима. 3) социальные явления необходимо рассматривать в историческом и культурном аспектах. 4) социальное познание может быть не только научным, но и обыденным. 5) одной из социальных наук является филология. |

||||||||||||||||

|

2 |

Выберите верные суждения о социальном познании и запишите цифры, под которыми они указаны

|

||||||||||||||||

|

3 |

Выберите верные суждения об особенностях социального познания и запишите цифры, под которыми они указаны.

|

||||||||||||||||

|

4 |

Найдите в приведенном ниже списке проявления, отражающие житейское знание, и запишите цифры, под которыми они указаны 1) назидание 3) категория 5) эксперимент 2) личный опыт 4) традиция 6) формализация |

||||||||||||||||

|

5 |

Выделите примеры обыденных знаний в предложенном перечне.

|

||||||||||||||||

|

6 |

Установите соответствие между признаками и видами познания, которым они соответствуют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

||||||||||||||||

|

7 |

Члены «Клуба любителей древностей», посетив раскопки ряда древних городищ, выдвинули собственную версию их возникновения. Однако профессиональное сообщество археологов и историков признало данную версию ненаучной. Какие из приведённых ниже оснований могли стать основой такой оценки ученых? 1) версия опровергала положения, принятые в науке 2) выводы членов клуба не имели логических обоснований 3) предположения любителей древностей не получили практического подтверждения 4) версия содержала положения, опирающиеся на веру и не имеющие доказательств 5) участники раскопок, археологи и историки, не являются членами клуба 6) разработчики версии признают вмешательство неземного разума |

||||||||||||||||

|

8 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. «В трудах Чарльза Дарвина было обосновано учение о длительном процессе________________ (1) развития человечества. Решающую роль в нем Чарльз Дарвин отвел _________________ (2), в результате которого выживали лучше приспосабливавшиеся к окружающей среде особи. Процесс развития человека получил название __________________ (3). Вместе с ним происходил процесс становления общества, или, как его называют, __________________ (4). Эти процессы связаны друг с другом и длились более трех миллионов лет. Одной из решающих стадий этого процесса стал переход человечества в своих занятиях от собирательства и ___________________ (5) к земледелию и ________________ (6). Это явление стали называть ______________ (7). В результате сформировался человек нового типа – Homo sapiens. Разделение труда и расслоение общества привели к переходу от первобытности к __________________ (8)» А) антропогенез Е) социогенез

Б) естественный отбор Ж) феодализм В) неолитическая революция З) цивилизация Г) охота И) эволюционный путь Д) скотоводство |

||||||||||||||||

|

9 |

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «Различие между цивилизацией и _______________(А) выходит за рамки присущих им ценностей. Цивилизация как крупнейшая социально-историческая ________________(Б) создает адекватные себе устойчивые формы организации совместной деятельности людей — _______________(В), среди которых по важности первенствует______________(Г) с присущей ему системой ________________(Д). Современная цивилизация лелеет государственность и всеобщую правовую урегулированность социально-экономических и политических _______________(Е)» 1) процесс 4) институт 7) государство

2) альтернатива 5) культура 3) общность 6) идеология 9) право |

||||||||||||||||

|

10 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «Ряд мыслителей видели преимущество современной ________________(А) в успешном развитии ею материального _______________(Б) на базе новой науки и вследствие этого – удовлетворение материальных________________(В) людей. Но этот ______________(Г), т.е. движение вперед к более совершенному, имеет другую оборотную сторону. Роковым для нашей _______________(Д), направленной на воспитание человека, развитие его души и образования, является то, что ее материальная сторона развилась намного сильнее, чем духовная. Имеющие значение для человека _______________(Е) в основном преходящи, мимолетны, особенно товары и услуги первой необходимости, недлительного пользования» 1) производство 4) цивилизация 7) прогресс

2) культура 5) потребность 3) ценность 6) регресс 9) хозяйство |

||||||||||||||||

|

11 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. «_____________(А) прогресса французские мыслители 18 в. видели в развитии человеческого _______________(Б), в распространении _____________(В). Столь оптимистический взгляд на историю сменился в 19 в. более сложными представлениями. Так, марксизм усматривал прогресс в переходе от одной общественно-экономической ______________(Г) к другой более высокой. Некоторые социологи сутью прогресса считали усложнение социальной ____________(Д) общества. В современной социологии исторический прогресс связывают с процессом _____________(Е), т.е. переходом от аграрного общества к индустриальному, а затем и к постиндустриальному»

1) стабилизация 4) формация 7) цивилизация 2) модернизация 5) просвещение 3) разум 6) критерий 9) структура |

||||||||||||||||

|

12 |

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. «В середине XIX в. К.Марксом и Ф.Энгельсом была создана новая теория общественного развития — __________________ (1). Признавая существенную роль духовной сферы в развитии общества, они утверждали, что его первоосновой является ___________________ (2) деятельность людей, направленная на удовлетворение ______________ (3) потребностей. Для этого люди взаимодействуют с природой, друг с другом, организуя общественное бытие, которому присущи объективные законы развития. Таким образом, согласно марксизму, ______________ (4) определяет общественное сознание. Исследуя общественное производство, Маркс выделил две его стороны: ________________(5) и _____________ (6), которое во взаимосвязи образуют способ производства. Исторический тип общества, основывающийся на определенном способе производства, называется ______________ (7)» А) общественно-экономическая формация Б) производственные отношения В) марксизм Г) материальные Д) духовные Е) трудовая Ж) производительные силы З) политические

И) общественное бытие К) образовательная |

Часть 2

|

№ п/п |

Задание |

|

1 |

Прочитайте текст и выполните задания №21-24 Исторический процесс сам по себе весьма сложен и представляет собой взаимодействие многих объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся природные условия жизни общества, объективные потребности людей в обеспечении необходимых условий их жизни, а также состояние материального производства, существующая социальная структура общества, его государственный строй и т.д., которые каждое новое поколение застаёт уже сложившимися и которые в той или иной мере обусловливают жизнедеятельность людей. Субъективные же факторы исторического процесса — это разного рода способности людей своими действиями вносить изменения в те или иные стороны общественной жизни. В исторический процесс прямо или косвенно включены все люди, поскольку они включены в процесс общественного производства, а также в политическую и духовную жизнь общества. В этом отношении все они являются участниками исторического процесса. Но его субъектами они становятся лишь в той мере, в какой действуют сознательно: осознают своё место в обществе, социальное значение своей деятельности и направленность исторического процесса. Сознательно участвуя, скажем, в совершенствовании экономических и социальных отношений, политической системы общества, в развитии его духовной жизни, тот или иной человек или социальная группа выступает как субъект исторического процесса. В последнее время в науке и политике всё чаще говорят о человечестве как самостоятельном субъекте исторического процесса. Для этого имеются веские основания. В современных условиях человечество всё более выступает как единое целое в силу расширения и упрочения экономических, политических и культурных связей народов всех стран, усиления их взаимозависимости. Именно в рамках человечества как единого целого должны ныне решаться проблемы обеспечения всеобщего мира, сохранения и развития природной среды, а также создания условий для развития сотрудничества и взаимопомощи всех народов и государств нашей планеты. И человечество в той или иной степени решает эти проблемы, прежде всего, путём налаживания всестороннего сотрудничества между народами и государствами. На это направлена деятельность многих международных организаций. Чрезвычайно важно, чтобы при наличии многих противоречий и конфликтов между отдельными социальными группами, нациями, народами и государствами человечество как самостоятельная целостность продолжало существовать и способствовало бы мирному разрешению указанных противоречий и конфликтов — локальных, региональных и международных. 21.Какие три субъекта исторического процесса названы в тексте? Чем субъект, по мнению автора, отличается от участника? 22.Государственный строй и материальное производство во многом определяются сознательной деятельностью людей. Почему автор относит их к объективным факторам исторического развития? Какие другие объективные факторы исторического развития названы в тексте? 23.Приведите проблемы, указанные автором, которые должны решаться усилиями всего человечества. Как в современном обществознании принято называть эти проблемы? Приведите два других примера таких проблем, опираясь на собственные знания. 24.В тексте говорится о том, что налаживанию всестороннего сотрудничества между народами и государствами способствует деятельность многих международных организаций. Назовите любые три таких организации и укажите сферу деятельности каждой из них. |

|

2 |

№27 Назовите два вида социальных фактов и проиллюстрируйте каждый из них двумя примерами |

|

3 |

№28

|

|

4 |

№29.1 (Философия)

|

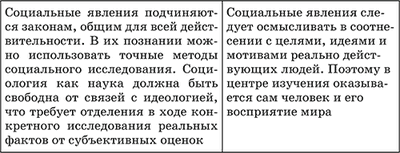

Вопрос об уникальности социальных знаний является в истории философской мысли предметом дискуссий.

Социальное и гуманитарное знания взаимопроникаемы. Без человека нет общества. Но и человек не может существовать без общества.

Особенности гуманитарного знания: понимание; обращение к текстам писем и публичных выступлений, дневников и программных заявлений, художественных произведений и критических рецензий и т. д.; невозможность сведения знания к однозначным, всем признанным определениям.

Гуманитарное знание призвано воздействовать на человека, одухотворять, преображать его моральные, идейные, мировоззренческие ориентиры, способствовать развитию его человеческих качеств.

Социальное и гуманитарное знания – результат социального познания.

Социальное познание – процесс приобретения и развития знаний о человеке и обществе.

Познание общества, протекающих в нем процессов имеет, наряду с общими для всей познавательной деятельности чертами, также и существенные отличия от познания природы.

Особенности социального познания

1. Субъект и объект познания совпадают. Общественная жизнь пронизана сознанием и волей человека, она, по существу, субъект-объектна, представляет в целом субъективную реальность. Получается, что субъект познает здесь субъекта же (познание оказывается самопознанием).

2. Получаемое социальное знание всегда связано с интересами индивидов-субъектов познания. Социальное познание задевает непосредственно интересы людей.

3. Социальное знание всегда нагружено оценкой, это ценностное знание. Естествознание насквозь инструментально, в то время как обществознание – это служение истине как ценности, как правде; естествознание – «истины разума», обществознание – «истины сердца».

4. Сложность объекта познания – общества, которое обладает разнообразием различных структур и находится в постоянном развитии. Поэтому установление социальных закономерностей затруднено, а открытые социальные законы носят вероятностный характер. В отличие от естествознания в обществознании невозможны (или очень ограничены) предсказания.

5. Поскольку общественная жизнь изменяется очень быстро, то в процессе социального познания можно говорить об установлении только относительных истин.

6. Ограничена возможность применения такого метода научного познания, как эксперимент. Наиболее распространенном методом социального исследования является научная абстракция, в социальном познании исключительно велика роль мышления.

Описать и понять социальные явления позволяет правильный подход к ним. Это означает, что социальное познание должно опираться на следующие принципы.

– рассматривать социальную действительность в развитии;

– изучать общественные явления в их многообразных связях, во взаимозависимости;

– выявлять общее (исторические закономерности) и особенное в общественных явлениях.

Всякое познание общества человеком начинается с восприятия реальных фактов экономической, социальной, политической, духовной жизни – основы знаний об обществе, деятельности людей.

Наука различает следующие виды социальных фактов.

Чтобы факт стал научным, его следует интерпретировать (лат. interpretatio – истолкование, разъяснение). Прежде всего факт подводится под какое-либо научное понятие. Далее изучаются все существенные факты, из которых складывается событие, а также ситуация (обстановка), в которой оно происходило, прослеживаются многообразные связи изучаемого факта с другими фактами.

Таким образом, интерпретация социального факта – это сложная многоступенчатая процедура его истолкования, обобщения, объяснения. Только интерпретированный факт является действительно научным фактом. Факт, представленный только в описании его признаков, – всего лишь сырье для научных выводов.

С научным объяснением факта связана и его оценка, которая зависит от следующих факторов:

– свойства изучаемого объекта (события, факта);

– соотнесение изучаемого объекта с другими, одно порядковыми, или идеалом;

– познавательные задачи, которые поставил исследователь;

– личная позиция исследователя (или просто человека);

– интересы той социальной группы, к которой исследователь принадлежит.

Образцы заданий

Прочитайте текст и выполните задания С1—С4.

«Специфика познания общественных явлений, специфика обществознания определяется многими факторами. И, пожалуй, главный среди них – само общество (человек) как объект познания. Строго говоря, это и не объект (в естественно-научном смысле этого слова). Дело в том, что общественная жизнь насквозь пронизана сознанием и волей человека, она, по существу, субъект-объектна, представляет в целом субъективную реальность. Получается, что субъект познает здесь субъекта же (познание оказывается самопознанием). Естественно-научными методами, однако, этого делать нельзя. Естествознание охватывает и может осваивать мир лишь объектным (как объект-вещь) образом. Оно действительно имеет дело с ситуациями, когда объект и субъект находятся как бы по разные стороны баррикад и потому так различимы. Естествознание и субъекта превращает в объект. Но что значит превратить субъекта (человека, ведь, в конечном счете) в объект? Это значит убить в нем самое главное – его душу, сделать из него некую безжизненную схему, бездыханную конструкцию. <…> Субъект не может стать объектом, не перестав быть самим собой. Познать субъекта можно только субъектным же образом – через понимание (а не абстрактно-общее объяснение), чувствование, выживание, сопереживание, как бы изнутри (а не отстраненно, извне, как в случае с объектом). <…>

Специфичен в обществознании не только объект (субъект-объект), но и субъект. Везде, в любой науке кипят страсти, без страстей, эмоций и чувств нет и не может быть человеческого поиска истины. Но в обществознании их накал, пожалуй, самый высокий» (Гречко П. К. Обществознание: для поступающих в вузы. Часть I. Общество. История. Цивилизация. М., 1997. С. 80–81.).

C1. Опираясь на текст, укажите главный фактор, который определяет специфику познания общественных явлений. Каковы, по мнению автора, особенности данного фактора?

Ответ: Главным фактором, который определяет специфику познания общественных явлений, выступает его объект – само общество. Особенности объекта познания связаны с уникальностью общества, которое пронизано сознанием и волей человека, что делает его субъективной реальностью: субъект познает субъекта же, т. е. познание оказывается самопознанием.

C2. В чем заключается, по мнению автора, отличие обществознания от естествознания?

Ответ: По мнению автора, отличие обществознания от естествознания заключается в различии объектов познания, его методов. Так, в обществознании объект и субъект познания совпадают, а в естествознании или разведены, или существенно различаются, естествознание – это монологическая форма знания: интеллект созерцает вещь и высказывается о ней, обществознание – это диалогическая форма знания: субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным; в обществознании познание осуществляется как бы изнутри, в естествознании – извне, отстраненно, с помощью абстрактно-общих объяснений.

C3. Почему автор считает, что в обществознании накал страстей, эмоций и чувств является самым высоким? Дайте свое объяснение и приведите с опорой на знания обществоведческого курса и факты общественной жизни три примера «эмоциональности» познания общественных явлений.

Ответ: Автор считает, что в обществознании накал страстей, эмоций и чувств является самым высоким, поскольку здесь всегда присутствует личностное отношение субъекта к объекту, жизненная заинтересованность в том, что познается. В качестве примеров «эмоциональности» познания общественных явлений могут быть приведены: сторонники республики, изучая формы государства, будут искать подтверждение преимуществ республиканского строя перед монархическим; монархисты особое внимание уделят доказательствам недостатков республиканской формы правления и достоинств монархической; всемирно-исторический процесс рассматривался в нашей стране в течение длительного времени с точки зрения классового подхода и др.

C4. Специфика социального познания, как отмечает автор, характеризуется рядом особенностей, две из которых раскрыты в тексте. Опираясь на знания обществоведческого курса, укажите любые три особенности социального познания, не отраженные во фрагменте.

Ответ: В качестве примеров особенностей социального познания могут быть приведены следующие: объект познания, которым является общество, сложен по своей структуре и находится в постоянном развитии, что затрудняет установление социальных закономерностей, а открытые социальные законы носят вероятностный характер; в социальном познании ограничена возможность применения такого метода научного исследования, как эксперимент; в социальном познании исключительно велика роль мышления, его принципов и методов (например, научная абстракция); поскольку общественная жизнь изменяется достаточно быстро, то в процессе социального познания можно говорить об установлении только относительных истин и др.

Тема 7. Социальное и гуманитарное знание

2.5 (49.88%) 241 votes

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «человек»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о такой характеристике человека как индивид;

− одно предложение, раскрывающее сущность понятия индивидуальность.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «человек»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию об основных теориях происхождения человека,

— одно предложение, раскрывающее сущность любого отличия человека от животных.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «личность»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о продолжительности процесса становления и развития личности;

— одно предложение, содержащее информацию о важнейших институтах, влияющих на формирование личности.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «личность»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, характеризующее структурные элементы личности,

— одно предложение, раскрывающее основные личностные качества.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «личность»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о важнейших свойствах личности,

— одно предложение, определяющее основные институты, с помощью которых происходит процесс формирования личности.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «индивидуальность»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о содержании индивидуальности человека;

— одно предложение, раскрывающее факторы, которые влияют на формирование индивидуальности.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «мировоззрение»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение о научном мировоззрении;

— одно предложение о роли мировоззрения в деятельности.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «мировоззрение»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, характеризующее виды мировоззрения,

— одно предложение, раскрывающее специфику любого одного из видов.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «мировоззрение»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о типах мировоззрения,

— одно предложение, раскрывающее особенности одного из них.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «мировоззрение»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о типах мировоззрения,

— одно предложение, раскрывающее любой путь формирования мировоззрения.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «мировоззрение»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию об уровнях мировоззрения;

— одно предложение, раскрывающее любую функцию мировоззрения в жизни человека.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «мировоззрение»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о типах (видах) мировоззрения;

— одно предложение, раскрывающее сущность одного из этих типов.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о видах знаний,

— одно предложение, раскрывающее особенности одного из видов знаний.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о формах чувственного познания,

— одно предложение, раскрывающее особенности обыденного познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию об уровнях познания;

— одно предложение, раскрывающее отличительные черты рационального уровня познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию o специфике знаний, получаемых с помощью чувственного познания;

— одно предложение, раскрывающее различие между ощущением и восприятием как формами чувственного познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о формах чувственного познания;

— одно предложение, раскрывающее особенности обыденного познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о видах ненаучного познания;

— одно предложение, раскрывающее один любой вид ненаучного познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о методах эмпирического познания;

— одно предложение, раскрывающее сущность рационального познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о различии чувственного познания и рационального;

— одно предложение, раскрывающее особенность обыденного познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о специфике знаний, получаемых с помощью чувственного познания;

— одно предложение, раскрывающее общую черту восприятия и представления как форм чувственного познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «эмпирическое познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о другом уровне научного познания;

— одно предложение, раскрывающее суть одного из методов эмпирического познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «чувственное познание»;

2) составьте два предложения:

-одно предложение, содержащее информацию о формах чувственного

познания,

— одно предложение, содержащее информацию об одной из этих форм.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «чувственное познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение о стадиях чувственного познания

— одно предложение, характеризующее любую из стадий чувственного познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «социальное познание»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о специфике социального познания;

− одно предложение, раскрывающее одно отличие социального от естественно-научного познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «социальное познание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о любой особенности социального познания,

— одно предложение, называющее науки, занимающиеся социальным познанием.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «самопознание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о видах самопознания,

— одно предложение, раскрывающее смысл (значение) образа «Я» («Я»-концепции).

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «знание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о видах знания;

— одно предложение, раскрывающее сущность одного из видов знаний.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «научное знание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания;

— одно предложение, содержащее информацию об одном из методов научного познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «научное знание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о признаках научных знаний,

— одно предложение, называющее методы получения научных знаний.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «научное знание»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о способах и методах научного познания,

— одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «истина»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение о критериях истинности знания

— одно предложение о связи истины относительной с истиной абсолютной.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «истина»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о критериях истины,

— одно предложение, раскрывающее основные виды истины.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «истина»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о методах познания истины;

— одно предложение, раскрывающее сущность абсолютной истины.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «истина»;

2) составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию об абсолютной истине;

— одно предложение, раскрывающее взаимосвязь абсолютной и относительной истины.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «истина»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о формах представления истины;

− одно предложение, раскрывающее объективный характер истины.

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «истина»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию об относительной истине;

− одно предложение, раскрывающее объективный характер истины.

Практика

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «практика»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте

два предложения: одно предложение, содержащее информа-

цию о формах практики, и одно предложение, раскрывающее

функцию практики как критерия истины.

Относительная истина

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «относительная истина»? Привлекая знания обществоведче-

ского курса, составьте два предложения: одно предло-

жение, содержащее информацию об объективности

истины, и одно предложение, раскрывающее связь отно-

сительной и абсолютной истины.

Мышление

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «мышление»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о результатах процесса мышления;

− одно предложение, раскрывающее связь мышления и языка.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мышление»? Используя знания обществоведческо-

го курса, составьте два предложения: одно предло-

жение, характеризующее уровни мышления, и одно

предложение, характеризующее связь мышления

и языка.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мышление»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте

два предложения: одно предложение, содержащее информа-

цию о типах мышления, и одно предложение, раскрывающее

любую особенность мышления.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «мышление»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию об основных операциях (приёмах) мышления;

− одно предложение, раскрывающее сущность любой из этих операций (приёмов).

Деятельность

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «деятельность»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о структуре деятельности;

− одно предложение, раскрывающее любой из элементов структуры деятельности.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «деятельность»? Привлекая знания обществоведческого кур-

са, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах деятельности, и одно

предложение, раскрывающее сущность одного из видов

деятельности.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «деятельность»? Привлекая знания обществоведческого курса,

составьте два предложения: одно предложение, содержащее

информацию об отличии деятельности человека от активно-

сти животного, и одно предложение, раскрывающее структуру

деятельности.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «деятельность»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о структуре деятельности;

− одно предложение, раскрывающее любой из элементов структуры деятельности.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «деятельность»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о целях деятельности;

− одно предложение, раскрывающее особенности творческой деятельности.

Труд

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «труд»?

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два

предложения: одно предложение, содержащее информацию

о видах трудовой деятельности, и одно предложение, раскрывающее специфику труда в современном обществе.

Общение

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «общение»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о видах общения;

− одно предложение, раскрывающее любую функцию общения.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «общение»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте

два предложения: одно предложение, содержащее информацию о любой характерной черте общения, и одно предложение, раскрывающее условия конструктивного общения.

Способности

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «способности»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте

два предложения: одно предложение, содержащее информа-

цию о биологической основе развития способностей, и одно

предложение, раскрывающее сущность таланта.

Потребность

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «потребность»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о видах потребностей;

− одно предложение, раскрывающее сущность одного из видов потребностей.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «потребность»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о видах потребностей;

− одно предложение, раскрывающее потребности, которые относятся к определенному виду.

Потребности человека

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «потребности человека»? Привлекая знания обществоведческого кур-

са, составьте два предложения: одно предложение, содержа-

щее информацию об основных видах потребностей человека,

и одно предложение, раскрывающее сущность разумных по-

требностей.

Свобода

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «свобода человека»? Используя знания общество-

ведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, характеризующее ограничители свободы в обществе, и одно предложение, раскрываю-

щее связь свободы и ответственности.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «свобода человека»? Привлекая знания обществоведческого

курса, составьте два предложения: одно предложение,

содержащее информацию о невозможности абсолютной

свободы, и одно предложение, раскрывающее связь сво-

боды и ответственности.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «свобода человека»? Привлекая знания обществоведческого курса,составьте два предложения: одно предложение, содержащее

информацию о «золотом правиле нравственности», и одно

предложение, раскрывающее взаимосвязь свободы и ответственности.

Общество

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «общество»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о признаках общества как системы;

− одно предложение, раскрывающее сущность понятия общества в узком смысле.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «общество»? Привлекая знания обществоведческого курса,

составьте два предложения: одно предложение, содер-

жащее информацию об обществе в широком смысле, и

одно предложение, содержащее информацию об общест-

ве в узком смысле этого слова.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «общество»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о причине возникновения институтов общества (социальных институтов);

− одно предложение, раскрывающее сущность семьи как социального института.

Общество в широком смысле

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие

«общество (социум)» в широком смысле? Используя

знания обществоведческого курса, составьте два

предложения: одно предложение о характерных

чертах, свойствах общества как системы и одно

предложение, раскрывающее структуру общества

как системы.

Общественная формация

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «общественная формация»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о типах общест-

венных формаций, и одно предложение, раскрывающее

сущность одного из типов общественных формаций.

Социальный институт

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «социальный институт»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию об одном из социальных институтов в политической сфере жизни общества;

− одно предложение, раскрывающее одну из функций любого социального института.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальный институт»? Используя знания обществоведческого курса, составьте два предложения:

одно предложение о функциях социальных институ-

тов и одно предложение, раскрывающее специфику

функционирования одного из социальных институ-

тов (любого).

Культура

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «культура»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию об основных формах культуры;

− одно предложение, раскрывающее отличительную особенность элитарной культуры.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «культура в широком смысле»? Привлекая знания обществоведческого

курса, составьте два предложения: одно предложение, содер-

жащее информацию о видах культуры, и одно предложение,

называющее основные формы культуры.

Духовная культура

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «духовная культура»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о потребностях, которые удовлетворяет духовная культура;

− одно предложение, раскрывающее содержание духовной культуры.

Какой смысл обществоведы вкладывают в поня-

тие «духовная культура»? Используя знания обще-

ствоведческого курса, составьте два предложения:

одно предложение о формах, феноменах духовной

культуры, и одно предложение о специфике любой из форм духовной культуры.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «духовная культура»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о критериях(-и) выделения форм духовной культуры;

− одно предложение, раскрывающее особенности народной культуры.

Этика

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «этика»?

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два

предложения: одно предложение, содержащее информацию

о любой черте этики как научной дисциплины, и одно предло-

жение, раскрывающее значение этики для человека.

Массовая культура

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «массовая культура»? Привлекая знания обществоведческого

курса, составьте два предложения: одно предложение,

содержащее информацию об особенностях массовой

культуры, и одно предложение, раскрывающее сущность

любой из этих особенностей.

Субкультура

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «субкультура»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте

два предложения: одно предложение, содержащее информа-

цию о любой черте молодежной субкультуры, и одно предло-

жение, раскрывающее сущность контркультуры.

Диалог культур

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «диалог культур»? Привлекая знания обществоведческого курса, со-

ставьте два предложения: одно предложение, содержащее ин-

формацию о последствиях диалога культуры, и одно предло-

жение, раскрывающее сущность любой из форм культуры.

Научное познание

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «научное познание»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания;

− одно предложение, раскрывающее сущность наблюдения, как метода научного познания.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, со-

ставьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания, и одно предложе-

ние, раскрывающее цель научного познания.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «научное познание»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания;

− одно предложение, раскрывающее отличительные черты научного познания.

Наука

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «наука»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о функциях современной науки;

− одно предложение, раскрывающее одну из отличительных черт научного знания.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие

«наука»? Используя знания обществоведческого

курса, составьте два предложения: одно предло-

жение о функциях науки и одно предложение,

раскрывающее содержание одной из названных

функций.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «наука»?

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два

предложения: одно предложение, содержащее информацию

о любой функции науки, и одно предложение, определяющее

любую специфическую черту современной науки.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «наука»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о структурных элементах института науки;

− одно предложение, раскрывающее любую классификацию наук.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «наука»;

составьте два предложения:

— одно предложение, содержащее информацию о видах науки;

— одно предложение, раскрывающее сущность одной из моделей развития научного знания.

Образование

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «образование»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о структуре общего образования в РФ;

− одно предложение, раскрывающее любую функцию образования как социального института.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «образование»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте

два предложения: одно предложение, содержащее информа-

цию об основном пути получения образования, и одно пред-

ложение, определяющее основные функции образования.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «школьное образование»? Привлекая знания общество-

ведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию об уровнях

школьного образования, и одно предложение, раскры-

вающее суть процесса гуманизации образования.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «школьное образование»? Привлекая знания обществоведческого курса,

составьте два предложения: одно предложение, содержащее

информацию о любой тенденции развития современного об-

разования, и одно предложение, определяющее основную за-

дачу школьного образования.

Религия

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «религия»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о видах религий;

− одно предложение, раскрывающее компенсаторную функцию религии.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «религия»?

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два

предложения: одно предложение, содержащее информацию

о любой характерной черте, присущей религии, и одно пред-

ложение, раскрывающее разные классификации религий.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «религия»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о структуре религии;

− одно предложение, раскрывающее любую функцию религии в обществе.

Мировые религии

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «мировые религии»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о том, какие из существующих в современном обществе религий относятся к мировым;

− одно предложение, раскрывающее любую функцию мировой религии.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мировые религии»? Привлекая знания обществоведческого

курса, составьте два предложения: одно предложение,

содержащее информацию о том, какие из существующих

в современном обществе религий относятся к мировым,

и одно предложение, раскрывающее любую функцию

мировой религии.

Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «мировые религии»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте

два предложения: одно предложение, содержащее ин-

формацию о свободе совести (вероисповедания), и одно пред-

ложение, определяющее основные мировые религии.

Искусство

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «искусство»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о видах искусства;

− одно предложение, раскрывающее сущность воспитательной функции искусства.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «искусство»? Привлекая знания обществоведческого курса, со-

ставьте два предложения: одно предложение, содержащее

информацию о критерии выделения видов искусства, и одно

предложение, раскрывающее отличие искусства от науки.

Мораль

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «мораль»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о происхождении морали;

− одно предложение, раскрывающее интегративную функцию морали.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мораль»? Привлекая знания обществоведческого курса, со-

ставьте два предложения: одно предложение, содержащее

информацию о морали как виде социальных норм, и одно

предложение, раскрывающее отличие морали от права.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мораль»?

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два

предложения: одно предложение, содержащее информацию

о любой функции морали, и одно предложение, раскрываю-

щее отличие морали от права.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «мораль»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о любой из функций морали в обществе;

− одно предложение, раскрывающее любую категорию морали.

Нормы морали

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «нормы морали»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о любом отличии норм морали от норм права;

− одно предложение, раскрывающее сущность совести как категории (понятия) морали.

Общественный прогресс

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «общественный прогресс»? Используя знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение о формах, в которых осуществляется прогресс, и одно предложение, характеризующее любую из форм прогресса.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «общественный прогресс»? Привлекая знания обществовед-

ческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о проявлениях

общественного прогресса, и одно предложение, содер-

жащее информацию о противоречивости прогресса.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «общественный прогресс»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию об относительности общественного прогресса;

− одно предложение, раскрывающее один из критериев общественного прогресса.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «общественный прогресс»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о критериях общественного прогресса;

− одно предложение, раскрывающее сущность одного из критериев общественного прогресса.

Критерий общественного прогресса

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «критерий общественного прогресса»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о противоречивости общественного прогресса;

− одно предложение, раскрывающее один из критериев общественного прогресса.

Прогресс

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «прогресс»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о критериях прогресса;

− одно предложение, содержащее информацию о противоречивости прогресса.

Индустриальное общество

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «индустриальное общество»;

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию об особенностях социальной структуры индустриального общества;

− одно предложение, содержащее информацию о роли науки в индустриальном обществе.

Традиционное общество

Используя обществоведческие знания,

1) раскройте смысл понятия «традиционное общество»

2) составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о других типах общества;

− одно предложение, раскрывающее сущность процесса модернизации.

Постиндустриальное (информационное) общество

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «постиндустриальное (информационное) общество»? Используя знания обществоведческого

курса, составьте два предложения: одно предложе-

ние, раскрывающее характерные черты, признаки

информационного общества, и одно предложение,

характеризующее предпосылки формирования ин-

формационного общества.

Научно-техническая революция (НТР)

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научно-техническая революция»? Привлекая знания обществоведче-

ского курса, составьте два предложения: одно предложение,

содержащее информацию о последствиях НТР, и одно предло-

жение, определяющее основные направления НТР.

Глобализация

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «глобализация»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о любом проявлении глобализации в экономической сфере;

− одно предложение, раскрывающее любое одно негативное проявление глобализации.

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «глобализация»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, со-

держащее информацию о проявлениях глобализации, и

одно предложение, содержащее информацию о ее по-

следствиях.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «глобализация»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о проявлениях глобализации в экономической сфере;

− одно предложение, раскрывающее одно негативное проявление глобализации.

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «глобализация»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о проявлениях глобализации в политической сфере;

− одно предложение, раскрывающее процесс глобализации в экономической сфере.

Глобальные проблемы

Используя обществоведческие знания,

раскройте смысл понятия «глобальные проблемы»;

составьте два предложения:

− одно предложение, содержащее информацию о видах глобальных проблем;

− одно предложение, раскрывающее сущность одной из глобальных проблем современности.

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ по обществознанию

по теме «Познание»

Задание 25

1, Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о формах чувственного познания, и одно предложение, раскрывающее особенности обыденного познания.

2. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «истина»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о критериях истины, и одно предложение, раскрывающее основные виды истины

3. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «практика»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о формах практики, и одно предложение, раскрывающее функцию практики как критерия истины.

4. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мышление»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о типах мышления, и одно предложение, раскрывающее любую особенность мышления.

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания, и одно предложение, раскрывающее цель научного познания.

6. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное знание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о признаках научных знаний, и одно предложение, раскрывающее методы получения научных знаний.

7. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научно-техническая революция»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о последствиях НТР, и одно предложение, определяющее основные направления НТР.

8. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальное познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о любой особенности социального познания, и одно предложение, называющее науки, занимающиеся социальным познанием.

9. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «этика»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о любой черте этики как научной дисциплины, и одно предложение, раскрывающее значение этики для человека.

10. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «самопознание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах самопознания, и одно предложение, раскрывающее смысл (значение) образа «Я» («Я»-концепции).

11. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «чувственное познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о формах чувственного познания, и другое предложение, содержащее информацию об одной из этих форм.

12. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «познание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о видах знании. и одно предложение, раскрывающее особенности одного из видов знаний.

13. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «научное знание»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о способах и методах научного познания, и одно предложение, содержащее информацию об уровнях научного познания..

Задание 26

1. Перечислите любые три логические (мыслительные) операции человека.

2. Сформулируйте два положения о роли практики в познании мира и каждое из них проиллюстрируйте соответствующим примером.

3. Научное познание отличается от других видов познания целым рядом признаков. Укажите две особенности научного познания, проиллюстрировав каждую конкретным примером.

4. В чем состоит специфика социального познания? Ответ аргументируйте с помощью трех положений.

5. Общество представляет собой один из наиболее сложных и интересных познаваемых объектов. Укажите любые три метода социального познания, проиллюстрировав каждую конкретным примером.

6. Назовите три аспекта роли практики в познании и раскройте каждый из них.

Задание 27

1. Вовремя лекции ученый высказал следующее суждение: «Человек должен переделывать себя ради истины, истина не может переделываться в угоду человеку». На какую особенность научного познания указывал философ? Объясните, как вы понимаете эти слова. Укажите любые две неупомянутых особенности научного познания.

2. Долгое время люди считали, что Земля плоская. Чем с точки зрения современных научных взглядов является это представление: относительной истиной или заблуждением? Поясните свой ответ и приведите по одному примеру заблуждения и и относительной истины в познании мира.

3. Ваш друг прочитал статью, посвященную. Изучению одного из природных Явлений, и рассказал вам о выводах автора. Вам нужно убедиться, что эта статья — результат научного изучения данного явления. Сформулируйте три вопроса, ответы на которые убедят вас в обоснованности того или иного суждения относительно характера знания, изложенного в статье.

4. Известный мореплаватель Магеллан искал кратчайший путь в Индию. Он пользовался картой, где был указан пролив, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Однако в отмеченном на карте месте Магеллан пролива не обнаружил. Тогда, изучив описания, оставленные его предшественниками, он предположил, что этот пролив должен быть южнее. Он исследовал каждую бухту, каждый залив — т обнаружил пролив (впоследствии названный его именем) между материком и архипелагом Огненная Земля. Какие методы научного познания применил Магеллпн? Укажите три метода.

5. Учёные одного из университетов США отобрали 25 добровольцев, которые согласились провести в лаборатории изучения сна 12 дней. Одним давали спать по 6 часов, а другим – по 8 часов в сутки. Было установлено, что у тех, кто спал по 6 часов, повышался в крови уровень веществ, связанных с заболеваниями сердечнососудистой системы. Какой из методов научного познания нашел отражение в данном сообщении? Какой уровень научного знания представлен в нем? Аргументируйте свой ответ.

6. Учащийся профильного биологического класса М. по заданию учителя биологии осуществил летний исследовательский проект. Ему было необходимо определить места гнездований журавля, понаблюдать и описать процесс выведения и обучения птенцов, провести окольцовывание птиц перед их отлетом. Кроме того, М., готовясь к осуществлению проекта, выдвинул гипотезу исследования, составил аннотированный список научной литературы, изучил различные мнения ученых по проблеме гнездования журавлей, систематизировал и обобщил выводы. Какие группы методов использовал М. в своем проекте? Укажите их и подтвердите каждую группу тремя примерами, систематизировав их в виде таблицы:

|

1-я группа |

2-я группа |

|

1) |

1) |

|

2) |

2) |

|

3) |

3) |

|

4) |

4) |

7. Назовите любые три отличия учебного познания от научного.

8. В искусстве допускается художественный вымысел, привнесение от самого художника того, чего именно в таком виде нет, не было и, возможно, не будет в действительности. Почему же, несмотря на это, искусство считают одной из форм (путей) познания объективного мира? Опираясь на обществоведческие знания, укажите две особенности этой флормы познания.

9. Группа археологов проводит раскопки в Средней Азии. Им удалось обнаружить парфянские монеты и женские золотые украшения. Археологи составили описание находок. На основании исследований найденных материалов была выдвинута гипотеза о развитии торговых отношений массагетских племен, населяющих Среднюю Азию в древности, с Парфянским царством. Какие методы использовали ученые в своем научном поиске? Укажите названия двух групп методов и проиллюстрируйте каждую одним примером из задания.

10. Обществоведам известны разные классификации наук. О.Конт построил пирамиду фундаментальных наук человечества, на вершине которой находятся учения об обществе и человеке. Назовите два отличия социальных знаний от гуманитарных. К какому виду знаний относится философия? Приведите два аргумента, подтверждающих ваш ответ.

11. Прочитайте фрагмент научного текста: «Гравитация, в отличие от других взаимодействий, универсальна в действии на всю материю и энергию. Не обнаружены объекты, у которых вообще отсутствовало бы гравитационное взаимодействие». Укажите два критерия, которые позволяют отнести данный текст к научным. Опираясь на обществоведческие знания, назовите еще одну черту, присущую научному познанию.

12. В лаборатории химического института проводится сложный научный эксперимент. Ведутся постоянные наблюдения за происходящими изменениями. Полученные данные обрабатываются, анализируются по установленным критериям. Назовите три метода научного исследования, упомянутые в условии задания. Опираясь на обществоведческие знания, укажите и кратко охарактеризуйте ещё один метод, используемый в науке.

Задание 28