Русский язык — обязательный экзамен для всех выпускников. Мечтаете сдать его на высокий балл? Это вполне реально, если понимать, как устроен экзамен. Из этой статьи вы узнаете, какие темы, задания и изменения вас ждут на ЕГЭ по русскому 2023.

Изменения в ЕГЭ по русскому 2023

В прошлом году на ФИПИ выкладывали проект ЕГЭ по русскому языку, который намекнул на то, что экзамен будет меняться. Мы этого ждали, и это случилось! Поменялись 3 задания первой части, изменился порядок заданий, также уточнены критерии сочинения, изменилась система оценивания некоторых заданий, а общий балл за ЕГЭ по русскому языку понизился с 58 до 54.

Что именно изменилось?

1. В первой части ЕГЭ (работа с текстом) изменён порядок заданий (1–3):

- первое задание «уехало» на третье место,

- второе задание стало первым,

- третье — вторым, причём с изменениями в содержании!

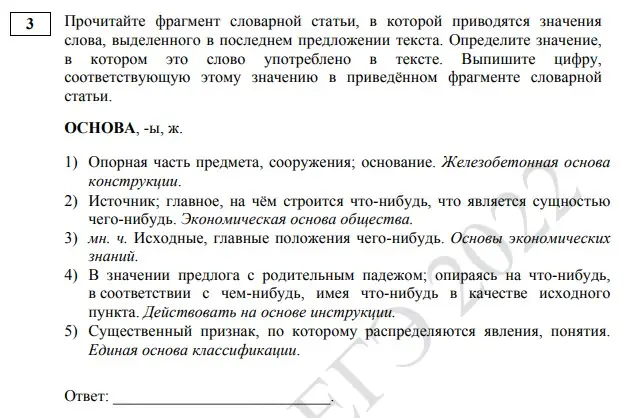

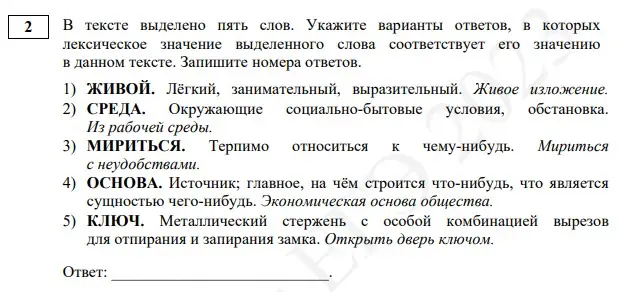

Раньше в третьем задании нужно было выбрать 1 правильный ответ из множества. Теперь же, в соответствии с новой формулировкой, мы должны выбрать несколько правильных ответов из числа предложенных вариантов.

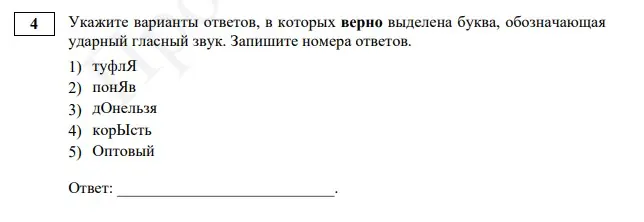

Было:

Стало:

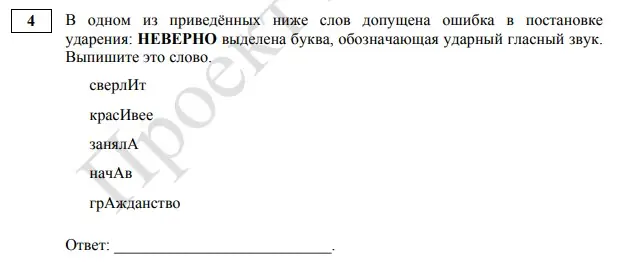

2. В задании 4 изменена формулировка: теперь мы выбираем не один ответ, а несколько. В ответ идёт не слово, а цифры. Расширен список слов в Орфоэпическом словнике, который можно скачать на сайте ФИПИ.

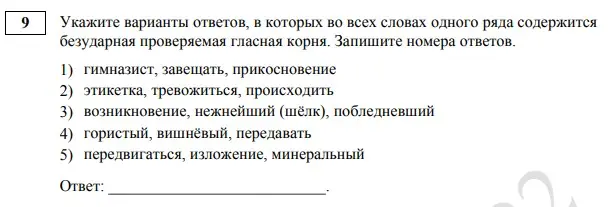

Было:

Стало:

Таким образом, в 2023 году из ЕГЭ по русскому языку полностью пропали задания тестового формата (выбор одного ответа из множества).

3. В задании 5 расширен список паронимов (новые слова смотрите в Словарике паронимов на сайте ФИПИ).

4. В задании 8 изменена система оценивания (максимальное количество баллов уменьшено с 5 до 3). Больше это не самое дорогое задание первой части, эх!

5. Задание 9 на правописание корней раньше требовало лишь умения определять, к какой группе относится гласная в корне: проверяемые, непроверяемые, чередующиеся. Новое задание по формату стало похожим на задания 10–12: теперь нужно вставить буквы, применяя орфографическое правило.

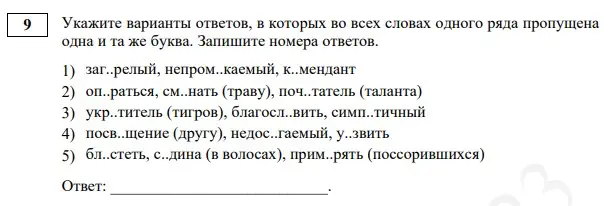

Было:

Стало:

6. Заданиям 3 (бывшее задание 1), 21 и 26 присвоен статус заданий повышенного уровня сложности.

7. В задании 26 изменена система оценивания (максимальное количество баллов уменьшено с 4 до 3).

Итого: количество заданий не изменилось, но они стали сложнее, а баллов за них стали давать меньше! Это значит, что теперь, чтобы стать высокобалльником, нужно допустить ещё меньше ошибок, чем раньше.

Что нового в сочинении?

- Уменьшен максимальный балл по критерию К2 «Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста» (с 6 до 5): за смысловую связь и её анализ теперь снова дают только 1 балл. Кроме того, в критериях К7 и К8 исключили понятие «негрубая ошибка».

- Уточнены нормы оценивания сочинения при наличии фактических ошибок. В связи с этим внесены корректировки в критерии К1, К2, К3, К12 (подробнее об этих и других критериях читайте на последних страницах демоверсии).

- В критериях оценивания сняты ограничения на максимальный объём сочинения (раньше было 150-300 слов, теперь — 150 и более слов).

Таким образом, изменения ЕГЭ по русскому 2023 года не стали шоком, как это было в прошлые года. Но некоторые мелочи все же поменялись, и на них обязательно стоит обратить внимание. Представьте: вы пропустили всего одну запятую — и потеряли целый балл! А на экзамене каждый балл на вес золота.

В MAXIMUM Education всегда актуальные материалы для подготовки к ЕГЭ. За это отвечает Департамент исследований и разработок: там ежегодно анализируют каждую новую формулировку от ФИПИ и обновляют наши учебники. А затем по ним с учениками работаю я. Мы тренируем пунктуацию и учимся писать сочинения так, чтобы эксперты ЕГЭ ставили за них только высший балл 😎 Хотите так же? Добро пожаловать на курсы подготовки к ЕГЭ по русскому языку! Вы изучите все темы, критерии и форматы заданий в экзамене и и закроете пробелы в знаниях. Ждем вас!

Кратко о структуре экзамена

Максимальный первичный балл за ЕГЭ по русскому языку в 2023 году — 54.

ЕГЭ по русскому состоит из двух частей. Первая — 26 заданий с кратким ответом, которые охватывают все разделы школьной программы:

- орфография;

- пунктуация;

- языковые нормы;

- работа с текстом базового уровня сложности.

Вторая часть — одно задание с развернутым ответом. Это сочинение-рассуждение, за которое можно получить чуть больше трети всех баллов на экзамене.

Что нужно знать, чтобы получить высокий балл?

На ЕГЭ по русскому есть несколько основных тем, которые нужно выучить, чтобы хорошо сдать экзамен. О них мы и поговорим.

Ударения (орфоэпия) и паронимы

Не пугайтесь, не нужно знать ударения во всех 30 тысячах слов русского языка. ФИПИ подготовили для вас сборник, где собраны только те слова, которые попадутся на ЕГЭ. С паронимами то же самое. Наша задача — выучить эти слова, тогда баллы за 4 и 5 задания обеспечены.

Лексические нормы

«Лично я считаю» — видите ошибку в этой фразе? Если нет, 6 задание вам пока не под силу. Там необходимо либо исключить лишнее слово, либо заменить «несочетаемость». Изучите лексические нормы, чтобы некорректные формулировки сразу резали вам глаз.

Морфологические нормы

Какое окончание у существительного во множественном числе или родительном падеже? Как склонять числительное? Почему «самый лучший день» — это грубая ошибка? Седьмое задание проверяет, насколько хорошо вы знаете правила, умеете ли образовывать формы слов.

Синтаксические нормы

Выпускники уважительно называют 8 задание «то самое, в рамочке». В левом столбике 5 ошибок, в правом 9 предложений, нужно найти соответствия. Раньше это было самым дорогим заданием, но теперь за него можно получить 3 первичных балла. Это всё ещё много! Главное — разберитесь, что такое синтаксические ошибки и какие подсказки нам помогут их найти. А подробнее о том, как справиться с этим заданием, читайте здесь.

Орфография

Вы получите за задания 9-15 целых 7 баллов, если выучите нужные правила. Здесь необходимо четко понимать, что такое чередующиеся корни и какие они бывают, разбираться в группах приставок, выучить все правила для правописания суффиксов. Если вам в школе рассказывали про спряжения, но вы не понимали, зачем — тут они точно пригодятся. Самое время вспоминать, что там за 11 глаголов-исключений! И, конечно, без правил на одну и две Н никуда. Если не научиться отличать отглагольное прилагательное от причастия, балл за 15 задание не получить.

Пунктуация

Умеете выделять грамматическую основу? Знаете правила постановки запятых при однородных членах, причастных и деепричастных оборотах, вводных словах и придаточных частях? Тогда вы отлично справитесь с заданиями 16-21. Звучит устрашающе, но на практике все не так плохо, главное — знать правила. Одно из самых сложных — 21 задание. Рекомендуем уже сейчас вспоминать правила постановки запятых, двоеточий и тире в предложениях.

Типы речи

Задание 23 — самое сложное на ЕГЭ по русскому, его решает минимальный процент выпускников. Чтобы его решить, нужно понимать классификацию типов речи и навыки анализа текста.

Языковые средства выразительности

Метонимия, синекдоха, перифраз, оксюморон — знакомые слова? Это небольшая часть языковых средств выразительности. В задании 26 попросят вставить термины в пропуски, поэтому придется выучить их значения.

Некоторые вещи недостаточно запомнить

Речь идет о сочинении — задание на 24 балла, которое потребует понимания русского языка и его закономерностей. Вы должны применить все изученное на практике, анализируя источник и создавая собственный текст. Необходимо выделять главную информацию, видеть позицию автора, уметь доказывать свою, иногда читать между строк и четко знать структуру сочинения — вот залог высокого балла за последнее задание ЕГЭ. Читайте советы по подготовке к сочинению, которые для нас написала участница ЕГЭ:

Как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку 2023?

Теперь вы знаете, какие темы нужно выучить, чтобы хорошо сдать экзамен. Поведем итоги. Что нужно сделать, чтобы получить на ЕГЭ по русскому 2023 высокий балл?

- Выучить правила;

- Научиться их применять;

- Использовать лайфхаки для быстрого решения;

- Тренироваться на практических заданиях;

- Регулярно писать сочинения.

Все эти этапы я прохожу вместе со своими учениками во время подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Мы изучаем основные правила, которые проверяют на экзамене, а потом много тренируемся. Еще я всегда рассказываю своим ученикам о хитростях сдачи ЕГЭ: и как правильно заполнять бланки, и как распознавать ловушки составителей, и как быстро решать типовые задания.

Точно так же к русскому я могу подготовить и вас. Записывайтесь на курсы подготовки к ЕГЭ от MAXIMUM Education и изучите все темы, критерии и форматы заданий, чтобы получить 80+ на экзамене!

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ по русскому языку.

учитель русского языка и литературы

Единый государственный экзамен – это современная форма

государственной аттестации учащихся, оканчивающих среднюю школу. По русскому

языку он будет проводиться в Чувашии уже в седьмой раз.

Тестирование по русскому языку позволяет проверить все

виды компетенции и имеет безусловные преимущества по сравнению с другими

формами контроля. Назначение экзаменационной работы определяют ее структуру: в

нее входят задания различного уровня сложности.

Способы предъявления языкового

материала не новы для школьников и постоянно используются в практике

преподавания русского языка, так же, как и основные умения:

·

анализировать языковые

факты;

·

оценивать их с точки

зрения информативности;

·

оценивать языковые единицы

(правильность, уместность употребления);

·

использовать основные

приемы информационной переработки текста;

·

оценивать письменные

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения

поставленных коммуникативных задач;

·

проводить лингвистический

анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;

·

создавать собственное

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; вести речевой самоконтроль.

Все эти умения вырабатывались в

своё время на уроках, поэтому нет необходимости в специальной подготовке к ЕГЭ.

Но есть необходимость обобщить и систематизировать эти знания.

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы

позволил выявить следующие недостатки в подготовке учащихся:

– невысока общая лингвистическая подготовка по

русскому языку, что мешает успешному овладению языковой нормой и речевыми

умениями;

–

низка практическая

грамотность: орфографическая и пунктуационная подготовка формируется на уровне

умений, и к концу школьного обучения орфографические умения не переходят в

навыки грамотного письма, о чём свидетельствует относительно высокий результат

выполнения орфографических заданий в части А и низкая практическая грамотность,

проявленная в сочинениях: некоторые выпускники пишут с ошибками, допуская в

небольшом тексте до 4-х и более орфографических и пунктуационных ошибок;

–

значительная часть

учащихся не владеют навыками рационального чтения — понимания, затрудняются в

интерпретации содержания текста, в проведении языкового анализа текста, не умеют

ясно и точно выражать свои мысли в письменной форме.

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, выявленные

недостатки в подготовке учащихся по предмету позволяют говорить о необходимости

нам, учителям- словесникам, более последовательно реализовывать сознательно — коммуникативный

принцип обучения в курсе родного языка, предполагающий опору на лингвистические

знания при формировании речевых умений и навыков.

Поэтому главная цель изучения родного языка в

школе состоит в том, чтобы

— помочь ученику вобрать в себя систему

родного языка, его грамматику и лексику,

— глубже проникнуть в значение форм и

категорий,

— яснее осознать смыслы слов и фразеологизмов

— и на этой основе овладеть нормами

литературного языка в его устной и письменной форме.

Работу по подготовке к ЕГЭ надо начинать уже в среднем

звене. Уже в 6-7 классах мы учимся систематизировать материал по основным

разделам. Большое внимание уделяю принадлежности слова той или иной части речи,

умению видеть не только значение слова, но и морфологические признаки, форму

слова и части слова, а также знать его роль в предложении. Хорошую помощь по

систематизации этих знаний оказывают разработанные нами таблицы:

«Морфологические признаки частей речи» и «Члены предложения».

Большое внимание уделяется и формированию

орфографических навыков. С 5 класса ученики ведут собственный

словарь-справочник, куда записывают не просто правила, а систематизируют

полученные знания в таблицы, разрабатывают алгоритмы рассуждения по ним.

Для эффективного усвоения и контроля знаний, умений и навыков я

включаю в учебный процесс тестовые формы контроля с 5-го класса, помогая

учащимся овладеть техникой работы с тестами, постепенно готовя их к формату

ЕГЭ.

Регулярно проводимое тематическое тестирование

позволяет учителю быстро установить обратную связь, определить пробелы в

подготовке учащихся по каждой теме курса и оперативно реагировать на них. Как

итоговый и промежуточный контроль тестирование обеспечивает такие качества

результатов проверки, как надежность и объективность. Процесс систематизации

будет более эффективным, если выпускники постоянно имеют возможность применять

уже полученные знания и умения, «прокручивая» их каждый раз в новых ситуациях.

Тестовые формы контроля я применяю не только на уроках

русского языка, но и литературы. Мною накоплен большой банк тренировочных и

контрольных тестов по творчеству писателей 18-19 века.

Но следует помнить, что полной информации о состоянии

практической грамотности учащихся тесты не дают, так как проверяют орфографические

и пунктуационные умения, но не навыки.

Настоящая же грамотность – это письмо почти автоматическое,

без раздумий о том, как и почему надо писать то или иное слово. В данном случае

более эффективным способом проверки являются традиционные измерители — диктант,

изложение, сочинение. Два последних вида работы (изложение и сочинение)

позволяют, помимо грамотности, проверить ещё и речевое развитие учащихся, их

коммуникативную компетенцию, предполагающую способность свободно владеть речью

в разных условиях общения.

В течение последних лет в 10-11

классах в школе выделяют три часа на уроки русского языка и подготовку к ЕГЭ,

за счет вариативной части учебного плана. В 10-11 классах параллельно с уроками

на более углубленном уровне мы повторяем весь изученный материал.

Теоретический материал по основным

и наиболее сложным разделам представляется в обобщенном и компактном виде в

схемах и таблицах, которые разрабатываются совместно с учащимися. Подобная

систематизация материала способствует максимальной наглядности, обобщению

знаний и интеграции изученного не только по отдельно взятой теме, но и по всему

курсу русского языка. Кроме того, таблицы развивают аналитические

способности учащихся и активизируют их зрительную память. Материал представляется

не только в компактном, но и в расширенном и углубленном виде. Работа идет в

группах, где более сильные ученики принимают зачет у своих товарищей и

объясняют то, что непонятно. Затем идёт отработка практических навыков «по

горизонтали» по различным вариантам текстов. Всё обязательно проверяется,

анализируются ошибки. Отработка идёт до минимального количества ошибок.

Перед этой работой объясняю цели и

задачи единого экзамена, обсуждаю с учениками его специфику, разъясняю содержание

и структуру экзаменационной работы. Вместе анализируем содержание КИМов и

составляем перечень проверяемых умений. Затем стараюсь продиагностировать

знания, умения и навыки выпускников по различным разделам школьного курса. Изучаю

различные пособия и стараюсь обобщить и типизировать задания, представленные в

тестах прошлых лет, и составляю перечень наиболее типичных ошибок, допущенных

учащимися в прошлые годы, а затем даю рекомендации по их устранению и

предупреждению.

В процессе работы стараемся чаще

обращаться к словарям, что позволяет развивать навыки работы со справочной

литературой. Я сознательно не даю готовых ответов, а подсказываю, где их можно

самостоятельно найти, а потом рассказать об этом классу.

Важно постараться определить

методические просчёты в обучении и продумать, как устранить пробелы и

недостатки в подготовке выпускников. Необходимо включать учащихся в процесс

анализа, оценки собственной деятельности на каждом этапе урока. Для этого

разрабатываются критерии оценки познавательной деятельности и её результатов.

Задача заключается в том, чтобы научить школьников самостоятельно объективно

оценивать свою работу, рефлексировать принятые решения. Учитель должен доверять

самооценке ученика, только тогда школьник сможет преодолеть страх перед самим

собой и обрести уверенность в себе и своих силах.

Учитель должен помочь ученику

найти и индивидуальный стиль учебной деятельности, свои специфические,

оптимальные приемы приспособления к предлагаемым заданиям и ситуациям,

учитывающие его индивидуальные особенности.

Повторяя и обобщая изученное

ранее, надо и психологически готовить учеников к сдаче ЕГЭ: дать им чёткие

инструкции – как выполнить то или иное задание, как контролировать себя, как

работать с черновиком.

Что же необходимо знать, понимать

и уметь выпускнику, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен по

русскому языку?

Задания по лексике предполагают

работу со словом, а следовательно, проверяют знание не только основных понятий,

связанных с лексической системой, но и общий уровень развития учащегося, его кругозор,

который проявляется, естественно, в активном словарном запасе учащегося.

Поэтому я стараюсь расширять словарный запас учащихся, но, прежде всего,

прививаю стремление и вырабатываю умение пользоваться справочной литературой,

добывать знания самостоятельно. Ученик должен знать, в каком словаре он может

получить необходимую справку.

Задание по фонетике, несмотря на

кажущуюся простоту, предполагает знание как звуков, так и букв, знание тех

фонетических процессов, которые происходят со звуками в потоке связной речи, а

также владение основными произносительными нормами. Процент ошибок в этом

задании бывает велик, поэтому, чтобы избежать их, необходимо иметь четкое

представление о соотношении букв и звуков и не смешивать эти понятия.

И еще большое количество ошибок

связано с ударением. Это происходит потому, что ударение в русском языке

разноместное и подвижное. Поэтому мы стараемся проработать с учащимися ударение

в словах, наиболее часто встречающихся в тестах, а также объяснить основные

закономерности постановки ударения в прилагательных, глаголах и причастиях,

поскольку именно эти словоформы нередко составляют задание, связанное с

постановкой ударения.

Задания по словообразованию

предназначены для проверки производить морфемный и словообразовательный анализ,

который начинается с определения принадлежности слова к той или иной части речи

и выделения в нем окончания. Именно этот первый шаг является самым трудным для

большинства учащихся. Здесь необходимо усвоить знания об изменяемых и

неизменяемых частях речи. Следующий этап морфемного анализа – вычленение морфем

в основе. Трудности в выделении корней кроются в исторических чередованиях

звуков, их наличие способно до неузнаваемости видоизменить облик корня. Поэтому

необходимо дать список основных исторических чередований звуков в русском

языке.

Трудности в определении способа

словообразования кроются в неумении учащихся строить словообразовательную

цепочку. Ведущим принципом здесь является «принцип матрешки», в которой самая

маленькая матрешка – это корень, сразу «достать» который невозможно: надо снять

с нее последовательно другие матрешки – служебные морфемы.

В тестах всех предыдущих лет

морфология представлена в очень сокращенном виде, основное количество заданий

носит орфографическую направленность. Поэтому материал здесь лучше представить

в виде таблиц, поскольку учащиеся уже располагают необходимой теоретической

базой в объеме средней школы.

Синтаксису и пунктуации в тестах

уделяется гораздо больше внимания, чем морфологии. Здесь при повторении также используется

форма таблиц для систематизации имеющихся знаний. Особое внимание уделяется

таким «ошибкоопасным» темам, как «Обособленные члены предложения», отграничение

сравнительных оборотов от придаточных сравнительных предложений.

Сложными для учащихся считаются

задания, которые предполагают проверку речеведческих знаний. Это означает, что

учащиеся должны владеть понятийным и терминологическим аппаратом: хорошо знать

стили речи, типы текстов, средства и способы связи предложений в тексте и

языковые средства выразительности.

Очень хорошо эта тема освещается в

учебнике А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой «Русский язык: Грамматика. Текст.

Стили речи» для 10-11 класса.

Результаты экзамена по предмету, знакомство с

аналитическими отчетами по другим школьным предметам о выполнении выпускниками

нашей школы части С (география, обществознание, иностранный язык) ещё раз

убеждают в том, что чтение — понимание, умение интерпретировать текст — это

ведущие общеучебные умения, необходимые не только школьнику для успешного

обучения, но и любому взрослому человеку в его дальнейшей деятельности.

Вот почему желательно регулярно проводить во всех классах

(начиная с 5-го) многоаспектный (комплексный) анализ текста. Многоаспектный (лингвистический,

лингвостилистический, речеведческий, культурологический, литературоведческий)

анализ текста является не только важным средством обобщения и систематизации

знаний по лексике, фонетике, грамматике, стилистике, но содействует речевому

развитию учащихся, воспитывает, совершенствует чувство языка, языковую

интуицию, без чего невозможно как восприятие текста, так и его создание (в

устной или письменной форме).

С целью формирования коммуникативной личности, умеющей

свободно владеть речью во всех сферах ее проявления, в прошлом году в 10

классе я вела факультативный курс «Многоаспектный анализ текста».

Работа была организована как исследовательская

деятельность, когда в процессе выполнения заданий учащиеся понимают

закономерности употребления языковых единиц разных уровней в речи, проводят

наблюдение над тем, какова их роль в тексте, получают знания о текстообразующей

функции языковых единиц в результате практической деятельности, которая носит

творческий характер. Данный курс был рассчитан на 34 часа и направлен не только

на интеллектуальное, но и духовное, эстетическое развитие учащихся, предполагал

использование таких форм занятий, когда создается творческая атмосфера

совместной деятельности учителя и учащихся, атмосфера духовного общения.

Программа курса предполагала развитие следующих умений

и навыков:

·

умение проводить

многоаспектный анализ текста: определить тему, основные мысли текста; объяснить

смысл названия; определить стиль текста, тип речи, доказывать принадлежность

текста к тому или иному стилю и типу; находить в тексте языковые средства,

производить лексический разбор текста; находить в тексте средства

художественной выразительности и определять их роль;

·

умение самостоятельно

составлять задание к тексту, направленное на осмысление содержания, авторского

замысла, на выявление особенностей использования в тексте языковых средств

разных уровней;

·

умение производить

сопоставительный анализ текстов;

·

совершенствовать навыки

выразительного чтения текста;

·

создавать свой текст;

·

писать рецензию, отзыв на

прочитанный текст с использованием разных типов речи.

Поэтому 11 класс в этом году уже умеет хорошо

разбираться в анализе текста. В начале года, согласно тематическому

планированию, мы еще раз повторили темы «Текст» и «Стили речи» и тренировались

в написании различных жанров сочинений. Далее в процессе повторения и

систематизации знаний по грамматике мы еще неоднократно будем обращаться к

анализу текста.

При работе над частью С подробно прорабатываем

критерии оценки этого задания. Именно там кроется план работы над сочинением.

Анализируя текст, учащиеся должны рассматривать его в 4-х аспектах:

1. Проблема, поставленная в исходном тексте.

2. Комментирование проблемы относительно исходного

текста (комментарий – рассуждение, пояснительные и

критические замечания о чем-либо).

3. Авторская позиция.

4. Собственное мнение, подкрепленное тремя

развернутыми аргументами.

При выполнении части С учащиеся должны четко помнить

составляющие части любого сочинения:

1. Вступление (Обозначение темы, круга проблем,

затронутых в исходном тексте; выражение отношения автора сочинения к данным

проблемам, их общественной значимости).

2. Основная часть (Отражение и комментирование

основных суждений автора исходного текста; приведение аргументов, подкрепляющих

эти суждения и связанные с ними собственные соображения автора сочинения;

анализ средств выразительности, которые помогли автору исходного текста сделать

свою позицию более убедительной. Приведение возможных возражений оппонентов

автора и аргументированный ответ на эти возражения, в котором могут быть

использованы как аргументы автора исходного текста, так и собственные доводы

экзаменуемого. Выражение мнения, не совпадающего с мнением автора (в отношении

того или иного конкретного вопроса или нескольких вопросов, затронутых в

тексте) или уточняющего, развивающего его мысль).

3. Заключение (Итог рассуждения с выражением личного

мнения о тексте и проблеме).

Одной из важнейших задач обучения школьников в

условиях текстового подхода становится формирование умений сворачивать текст до

ключевых слов и разворачивать текст на базе ключевых слов. Ключевые слова,

выступая в качестве единиц внутренней речи, обеспечивают информационный поиск.

Заголовок, содержащий ключевое слово, становится пусковым механизмом восприятия

текста.

Работа с текстом может проходить в следующих формах:

1. Речеведческий анализ текста, связанный с развитием

речи учащихся и способствующий повышению их коммуникативной компетенции.

2. Лингвистический анализ текста, основанный на

знаниях и умениях учащихся в различных областях родного языка и способствующий

повышению их лингвистической и языковой компетенции.

3. Творческие упражнения на развитие языкового чутья,

интерпретация текста изложения, написание своего сочинения.

Диапазон приемов, связанных с использованием текста,

достаточно широк. В первую очередь он предполагает беседу с учащимися. Вопросы

по тексту могут задаваться не только учителем, но и самими учащимися.

Неотъемлемой частью на каждом уроке должна стать

словарная работа. Следует продумать работу по анализу лексики, характерной для

языка и стиля того или иного писателя. Особое место в данном случае будут

занимать вопросы типа:

В каком предложении все слова употреблены в прямом

значении?

Укажите предложения, где употреблены контекстуальные

синонимы?

В каком из перечисленных предложений есть

фразеологизм? и т.п.

На уроках русского языка больше внимания следует

уделять использованию и характеристике изобразительных ресурсов языка: языковых

средств художественной изобразительности, фигур речи – помогающих

охарактеризовать эстетическую ценность текста, наиболее важных для раскрытия

темы и основной мысли высказывания, свойственных тому или иному типу речи.

Традиционными на уроке должны стать задания типа:

В каком предложении используется метафора?

В каком из данных предложений обратный порядок слов

служит средством выразительности, актуализации значения того или иного слова?

Какое средство выразительности является ведущим в этом

тексте? и т.п.

Систематическое проведение на уроках тренингов

следующего типа поможет учащимся красочно и выразительно сформулировать свою

точку зрения по данному тексту:

Прочитайте текст и пример сочинения к нему. Отметьте в

сочинении удачные, с вашей точки зрения, приемы краткого пересказа и анализа

предложенного текста. Оцените степень глубины и точности анализа средств

выразительности, логику изложения материала, уместность вступления и

заключения. Напишите свое сочинение по предложенному тексту.

Очень хороши такие задания, как «Составляем план», «Записываем свои

мысли», «Дописываем текст».

В основе методики лежит принцип «от простого к

сложному», разнообразные задания и упражнения рассчитаны на последовательную,

поэтапную подготовку к написанию Части С: от анализа исходных текстов – к

успешному ответу на задания Частей А и В, где присутствует такой анализ, от

записи своих размышлений – к сочинению-рассуждению.

Чтобы подготовиться к написанию сочинения-рассуждения, нужно решить

следующие задачи:

·

вспомнить, что такое

сочинение-рассуждение и в чем его особенности,

·

определить

последовательность анализа исходного текста,

·

представить, какие

требования предъявляются к сочинению-рассуждению на основе исходного текста,

·

познакомиться с основными

темами и проблемами, которые рассматривают авторы текстов,

·

пополнить свой словарный

запас словами и выражениями, необходимыми для успешного написания

сочинения-рассуждения,

·

научиться анализировать

исходные тексты и писать собственные сочинения

·

познакомиться с основными

видами ошибок, которые допускают выпускники в сочинениях, и узнать способы их

исправления

Первая памятка о требованиях к сочинению-рассуждению

находится в КИМах по русскому языку, которую надо тщательно проработать.

Вышесказанное не является пределом и эталоном для

любого учителя-словесника при подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Вероятно,

единой системы подготовки учащихся к итоговой аттестации по русскому языку

существовать и не будет: каждый педагог сам определит для себя и своих учеников

путь к успеху.

В сочинении-рассуждении нужно

·

сформулировать и

прокомментировать одну из проблем, поставленных автором текста (избегая

чрезмерного цитирования),

·

сформулировать позицию

автора,

·

высказать свою точку

зрения,

·

убедительно ее доказать

(привести не менее двух аргументов, опираясь на жизненный или читательский

опыт)

·

изложить свои мысли

грамотно и связно.

Что такое исходный текст и как с ним работать?

Исходный текст – это небольшой текст объемом около 300-400 слов,

посвященный этическим, нравственным и другим проблемам, которые волнуют наших

современников, например:

·

смысл человеческой жизни и

предназначение человека,

·

связь поколений, проблема

отцов и детей,

·

выбор профессии и

реализация в ней,

·

судьба Родины, ее прошлое,

настоящее и будущее,

·

проблема сохранения

родного языка,

·

проблема сохранения родной

природы,

·

проблема сохранения

исторических корней,

·

роль искусства, литературы

в жизни человека.

Чтобы написать сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста,

очень важно этот текст хорошо понять, выяснить, о чем пишет автор, о каких

вопросах размышляет, что его тревожит, какими мыслями, чувствами, переживаниями

он хочет поделиться с читателем, в чем хочет убедить его, т.е. правильно

прочитать исходный текст.

Как работать с исходным текстом?

1.

Внимательно читаем

предложенный текст.

2.

Определяем его тему (о чем

говориться в тексте).

3.

Составляем план и

определяем микротему каждого микротекста.

4.

Выявляем проблемы,

вопросы, о которых размышляет автор текста (что его волнует, тревожит).

5.

Выясняем позицию автора по

тем проблемам, о которых идет речь в тексте: какие мысли, чувства, переживания

являются для автора главными, ключевыми, выражают его точку зрения.

6.

Определяем, с помощью

каких аргументов автор доказывает свою точку зрения.

7.

Выявляем языковые средства

и средства художественной выразительности, с помощью которой автор выражает

свое отношение к проблеме, поставленной в тексте.

Что такое рассуждение и как его построить.

По прочитанному тексту нужно написать собственное

сочинение-рассуждение, которое имеет особую композицию.

1.

Рассуждение – тип речи,

предполагающий словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой-либо

мысли.

2.

Строение

текста-рассуждения:

— тезис,

— доказательства, т.е. аргументы,

— вывод.

3. Тезис – это высказанная мысль, т. е. выдвинутое в

тексте суждение, которое обосновывается в процессе аргументации. Тезис является

главным структурным элементом аргументации и отвечает на вопрос: Какая мысль

обосновывается?

4. Аргументы и выводы – это исходные или теоретические

или фактические положения, с помощью которых обосновывается тезис. Они

выполняют роль основания, или логического фундамента аргументации, и отвечают

на вопрос: С помощью чего ведется обоснование тезиса?

5. Аргументы должны быть убедительными. Цифры и факты

– самые убедительные аргументы. В качестве аргументов могут быть приведены

примеры из художественной литературы, примеры из средств массовой информации,

из личного опыта.

На заметку! В тексте-рассуждении в качестве средства связи

предложений, аргументирующих высказанную мысль, часто используются вводные

слова, выражающие порядок в развитии мысли и степень важности каждого из его

этапов.

Как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку?

Для подготовки к ЕГЭ по русскому языку каждый использует разный подход. Специалисты нашей онлнай-школы подготовили самые оптимальные варианты подготовки к ЕГЭ, которые подойдут любому ученику.

При подготовке к ЕГЭ по русскому языку в 2023 году важно учитывать опыт проведения экзаменов и типичные ошибки выпускников прошлых лет. Также помогут получить высокий балл рекомендации преподавателей, успешно готовящих учеников к сдаче ЕГЭ.

В этом материале:

- Варианты подготовки к ЕГЭ

- Из чего состоит ЕГЭ по русскому языку?

- Как готовиться к ЕГЭ по русскому языку?

- Что делать на экзамене?

Варианты подготовки к ЕГЭ

Ученик и его родители могут сами выбрать один или несколько вариантов подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 2023 году:

- самостоятельно – самый сложный и малоэффективный вариант;

- с индивидуальным репетитором онлайн или офлайн – самый дорогой вариант;

- в онлайн школах или на специальных курсах подготовки – наиболее часто использующийся выпускниками метод тренировки перед ЕГЭ.

В любом случае, какой бы вариант не выбрал ученик, ему все равно придётся много учить и практиковаться самостоятельно. И успех здесь будет у тех, кто выработает собственную систему занятий, уделит много внимания и времени практике и сочинению.

Для того, чтобы быть уверенным в сдаче ЕГЭ на высокий балл репетитор необходим. Записывайтесь на пробный урок, здесь можно ознакомиться с методикой работы наших репетиторов. Запись на урок и все доступные акции для клиентов по ссылке:

Из чего состоит ЕГЭ по русскому языку?

При подготовке в 2023 году к сдаче ЕГЭ по русскому языку так же, как и в прошлые годы, преподаватель акцентирует внимание учеников на структуре экзамена. Он состоит из двух частей:

- 1-26 вопросы, на который нужно дать один или несколько кратких ответов;

- 27 вопрос, включающий в себя написание сочинения.

В первой части ученику встретятся вопросы, касающиеся всех разделов языка, включая орфоэпию, а также подразумевающие его умение анализировать и работать с текстом, обращать внимание на контекст.

Изменение в ЕГЭ 2023 года коснулось порядку присвоения первичных баллов за задания. Хотя структура и наполнение экзамена не изменились, теперь вместо 58 первичных баллов можно получиться всего 54, а значит, ценность каждого из них стала выше.

Самое сложное задание, как и в прошлые годы – сочинение. Здесь надо суметь вписаться в 150 и более слов, успеть написать сочинение в черновик, проверить его и списать в бланк ответов за определённое время. Также важно уметь выделать проблематику, аргументировать свои тезисы и подтверждать их примерами с пояснениями. Это часто вызывает сложности у тех, кто мало практиковался писать подобного рода работы. Еще один момент – отсутствие ошибок. Любая ошибка или описка могут стать причиной потери драгоценных баллов, даже если все остальное понравится проверяющим.

Как готовиться к ЕГЭ по русскому языку?

Во время подготовки к ЕГЭ по русскому языку в 2023 году необходимо поработать над теорией и практикой абсолютно всех разделов языка. Важно не ограничиваться тем, что даёт преподаватель в школе или на онлайн-курсах, а заниматься много и постоянно самостоятельно. Выберите оптимальный для себя вариант работы с материалом. Используйте разные возможности:

- смотрите таблицы, схемы, майнд-карты, дающие возможность легче запомнить сложные темы;

- слушайте вебинары;

- записывайте конспекты;

- читайте художественную литературу, чтобы расширить кругозор и увеличить насмотренность;

- подпиш9итесь на каналы в YouTube и на сообщества в соцсетях, посвящённые сдаче ЕГЭ по русскому и подготовке к экзамену в 2023 году;

- задавайте вопросы школьному учителю и репетитору;

- проводите тренировочные тесты на время;

- решайте задания повышенной сложности;

- посетите сайт ФИПИ и посмотрите, что нужно узнать;

- выучите словники, выложенные на сайте ФИПИ.

И самое главное – как можно больше тренируйтесь писать сочинения и получайте обратную связь. Это поможет прокачать навыки и чувствовать себя уверенно на экзамене, получить максимально возможный балл за ЕГЭ.

Если вы планируете готовиться к ЕГЭ без помощи репетитора, помните, что процесс будет дольше, потребует больше сил и времени. Скорее всего, вы сами во всем разберётесь и сможете получить хороший балл, но без помощи опытного специалиста это будет сложнее, чтобы облегчить себе и без того стрессовый период приглашаем вас на бесплатный пробный урок по подготовке к ЕГЭ:

Что делать на экзамене?

Перед экзаменом не нужно всю ночь заучивать правила и тренироваться на примерах тестов. Гораздо лучше в течение последней недели просмотреть всю теорию и конспекты, особо сложные места в практике. А в последнюю ночь как следует выспаться.

Обратите внимание на оформление бланка экзамена – ошибки в нём могут стать серьёзной проблемой. Сначала решайте тестовую часть ЕГЭ. Если от волнения трясутся руки и буквы путаются перед глазами, представьте, что вы находитесь на подготовке к ЕГЭ по русскому языку, в 2023 году вы уже решили много подобных заданий. Так вы сможете успокоиться и сконцентрироваться на вопросах.

Задания, которые вызывают сложность, оставьте на потом. Сначала ответьте на все, что даётся легко. Затем вернитесь к сложным вопросам и дайте на них ответ. Обращайте внимание на контекст, смысл и логику предложений. Внимательно перечитывайте задания. И лишь после решения тестовой части переходите к сочинению. Работа над ним будет проходить в несколько этапов:

- обдумывание, план из тезисов на черновике;

- написание чернового варианта;

- вычитка и внесение правок;

- переписывание сочинение в бланк с ответами;

- финальная вычитка.

Точное определение проблемы – ключ к успеху в написании сочинения на ЕГЭ. Как можно проще формулируйте предложения. Если слово вызывает у вас сомнения, замените его. Обозначайте позицию автора и своё мнение, подтверждайте все аргументами, иллюстрируйте примерами. Доказательства лучше брать из школьной программы литературы. Но если не получается, приведите пример из жизни.

Как видите, подготовка к ЕГЭ по русскому языку в 2023 году включает в себя комплексную работу над всеми темами предмета с обязательной практикой по каждой из них. Причём подготовка с обратной связью преподавателя нужна всем ученикам, даже тем, кто получает пятёрки на уроках вы школе. Такой серьёзный комплексный подход дает возможность каждому выпускнику получить высокий балл и поступить в престижный вуз. Желаем вам успехов!

Экзамен по русскому языку является обязательным для всех выпускников. По общему признанию, для тех, кому достаточно преодолеть минимальный барьер, он не представляет сложности. Но если вы рассчитываете получить высокий балл, то нужно серьезно готовиться. О том, как это лучше делать, «Учёбе.ру» рассказала эксперт Елена Бузина, ведущая популярной группы для подготовки к экзамену по русскому языку «Пишу на сто».

Елена БУЗИНА,

эксперт ЕГЭ, кандидат педагогических наук,

ведущая группы «ВКонтакте» «Пишу на сто»

В чем, по-вашему, самая большая сложность экзамена по русскому языку?

Никаких сложностей в экзамене по русскому языку в формате ЕГЭ нет, и это правда. Если они возникают, то их легко преодолеть. Для этого нужно, во-первых, внимательно изучить демонстрационный вариант теста, спецификацию и кодификатор. Накануне учебного года все эти документы публикуются на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Проанализировав их, надо определить, какие задания вызывают у вас трудности, и начать подготовку, учитывая это.

Русский язык — это единственный экзамен, который может служить «палочкой-выручалочкой» для тех, кто поступает в престижные вузы. Сдать больше, чем на 90 баллов, математику очень тяжело. Физику, химию или биологию — тем более. А сдать русский язык больше, чем на 90 баллов, вполне по силам каждому, кто поставит перед собой такую цель.

Но, конечно, если вы планируете получить высокий балл (от 80 и выше), то без системного повторения сдать ЕГЭ по русскому, как и любой другой экзамен, вряд ли получится.

Какие темы, по вашим наблюдениям, вызывают больше всего сложностей?

Самые трудные темы общеизвестны: в течение трех лет, с тех пор как появилась новая модель ЕГЭ по русскому языку, стабильными «чемпионами» по самому низкому проценту выполнения являются несколько заданий.

Прежде всего, это задание № 14 из блока «Орфография», в котором проверяются знания правил написания одного или двух «н», и задание № 19 в блоке «Пунктуация». В этом задании нужно выбрать правильный ответ, анализируя сложное предложение с разными видами связи.

Стабильно невысокий результат выпускники показывают, выполняя задания на основе исходного текста, который предлагается для работы. Это задания № 21, № 22 и № 23. Их сложность заключается в том, что правильный ответ нужно найти в тексте, который выпускник читает на экзамене в первый раз.

Что делать? Для блока «Орфография» нужно повторить правило — не заучивать наизусть, а учиться работать на основе алгоритма и выполнять все действия последовательно, чтобы найти верный ответ на поставленный вопрос. Впрочем, этот подход касается абсолютно всех заданий блока.

Чтобы научиться выполнять задания из блока «Пунктуация», нужно повторить базовые правила, которые даются в 8 классе. Нужно очень хорошо повторить тему «Простое предложение»: понять законы такого предложения, как оно может быть устроено, чем может быть осложнено. После этого будет легко выполнять задания и на сложные предложения, ведь на деле это несколько простых предложений, объединенных разными способами.

ОЧЕНЬ ВАЖНО НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ ВОПРОС

Как лучше готовиться к экзамену? Есть ли какие-то секреты?

Секрет первый: распределите задания первой части (задания с № 1 по № 24) на тематические блоки. Их несколько: задания № 8-14 составляют блок «Орфография, задания № 15-19 — блок «Пунктуация», задания № 4-7 — блок «Культура речи». Задания № 1-3 и № 20-24 — это два блока, которые проверяют навыки смыслового и речеведческого анализа, в том числе большого текста, который приведен в тесте.

Секрет второй: в каждом блоке выделите самые легкие и самые трудные лично для вас задания. Повторите правила. С любым правилом легче работать, если оно дано в виде схемы, таблички или алгоритма. Когда вы тренируетесь, туда можно и нужно заглядывать столько, сколько необходимо для того, чтобы запомнить правило и порядок его применения.

Секрет третий: закрепление. Для этого можно обратиться к популярному сайту «Решу ЕГЭ». Проработав правило, нужно сразу выполнить как минимум пять, а лучше 15 заданий. Обязательно нужно выполнить 10-15 заданий этого типа и в бумажной версии. Можно воспользоваться пособиями, с которыми рекомендуют готовиться к экзамену ваши учителя.

Какой тип вопросов считается самым сложным? Как по ним лучше тренироваться? Какие вопросы дают больше всего баллов и стоит ли «напирать» на них?

В тесте по русскому языку есть четыре задания, за которые выставляется больше одного балла. Это задания № 1 и № 15, за которые можно получить по 2 балла. Они определяются как «базовый уровень сложности», то есть их могут выполнить абсолютно все.

А вот заданий, которые относятся к высокому уровню сложности, в первой части ЕГЭ по русскому языку всего три: № 7, № 23 и № 24. Задание № 7 и задание № 24 — самые «дорогие»: 5 и 4 балла соответственно. И эта оценка вполне справедлива — сколько будет верных ответов, столько баллов будет засчитано. Если, например, в задании № 7 вы правильно сопоставите два предложения, то получите 2 балла, и так далее.

Задание № 24 — это перечень средств выразительности, которые используются для создания образной речи. В этом задании дается девять терминов, из которых надо выбрать четыре и поставить их в рецензии на правильное место. Для того чтобы выполнить это задание, нужна серьезная проработка теории и очень хорошая тренировка. Но процент его успешного выполнения намного выше, чем у задания № 14 (одна или две «н» в разных частях речи), хотя эти правила дети учатся применять начиная с 5 класса.

Обратите особое внимание на то, что в заданиях № 7 и № 24 принципиально важен порядок внесения ответов в бланк. Если он будет нарушен, получится, что при выполнении заданий вы допустили ошибку. Так вы потеряете баллы.

Очень важно научиться правильно читать вопрос. Все, что требуют задания, сформулировано четко, и, если читать внимательно, очень сложно ошибиться с тем, как внести ответы в бланк. Например, задание: «Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номер ответов». Сама постановка вопроса готовит к тому, что нужно выбрать больше одного варианта ответа. А вот фрагмент другого задания: «Из предложения № 33-34 выпишите слово со значением (…)». Единственное число в вопросе говорит о том, что для верного ответа надо выбрать только одно слово.

При выполнении задания № 23 (это задание повышенной сложности, хотя оно дает всего 1 балл), нужно быть очень внимательным к формулировке и заняться анализом именно того предложения, которое указано в задании. Вот как оно звучит: «Среди предложений (далее указываются номера) найдите такое (или такие), которое (которые) связано (связаны) с предыдущим с помощью однокоренных слов. Напишите номер (номера) этого (этих) предложения (предложений)». Только способность и готовность к анализу позволит найти верный ответ на этот вопрос.

Стоит обратить внимание на задания № 8-14 в блоке «Орфография». Здесь нужно выписать слово, которое отвечает условию, и внести его в бланк ответов. Выбранное вами слово должно быть вписано в бланк ответов правильно. Если в нем будет допущена орфографическая ошибка, ответ не будет засчитан. То же самое случится, если слово вы внесете, но забудете вписать правильную букву на месте обозначенного в тесте пропуска.

Обо всех этих и других деталях подробнейшим образом рассказывает спецификация контрольно-измерительных материалов, и к ней полезно обращаться.

НА ЭКЗАМЕНЕ НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО РЕДАКТИРОВАТЬ УЖЕ НАПИСАННЫЙ ТЕКСТ

Как надо написать сочинение-рассуждение, чтобы получить за него максимальное количество баллов?

Задание № 25 — сочинение-рассуждение — имеет очень большое значение. Максимально за него можно получить 24 балла, это более 42% от суммы баллов за верное выполнение всего теста. Нужно сказать сразу, что сегодня эту часть работы выполняют практически все выпускники: даже те, кто только-только перешагивает нижний порог, по этому заданию получают как минимум 3-5 баллов.

Сочинение проверяется двумя независимыми экспертами на основе 12 критериев. Их условно можно разделить на блоки:

- критерии 1-4 отвечают за содержание: за то, как создан сам текст сочинения, как сформулирована проблема, как дан комментарий по ней, как сформулирована позиция автора и аргументирована собственная точка зрения;

- критерии 5-6 оценивают качество, структуру и полноту речи;

- критерии 7-10 оценивают грамотность, причем по критериям 7 («Оценивание орфографии») и 8 («Оценивание пунктуации») максимально можно получить по три балла, и это очень много;

- так называемый «Этический критерий» и «Фактическая точность» позволяют оценить фоновый материал, с которым работал выпускник, и то, насколько текст получился корректным по оценкам, с точными фактами.

Эти критерии вполне понятны и прозрачны. Но подходя к каждому из этих шагов формально невозможно получить высокие баллы. Для того чтобы заработать хотя бы 20 баллов, важно научиться тщательно редактировать уже написанный текст: поработать с черновиком и проверить чистовик. В группе «Пишу на сто» мы стараемся подробно рассказать о том, как выполнить задание № 25 на высоком уровне, и даем рекомендации по чтению, ведь это обязательный элемент в подготовке к экзамену. В помощь выпускникам мы также сделали сервис «Конструктор сочинения». В его рамках есть блок, который помогает научиться редактировать текст. Вообще же, умение высказывать свои мысли в формате рассуждения, выстраивать позицию и аргументировать ее очень много значит не только на экзамене: оно необходимо и в жизни в целом.

Еще я советую школьникам в последние месяцы перед ЕГЭ не писать тренировочные работы в школьных тетрадях. Лучше сразу (гелевой или капиллярной ручкой) писать на листах, которые напоминают экзаменационные бланки (они есть на сайте ЕГЭ). Это позволит выработать четкий почерк и понять, сколько слов вашим почерком умещается на одну или полторы страницы бланка, который выдается на экзамене. Так можно избежать волнения по поводу пересчета слов и траты времени на механическую работу. Свое время лучше потратить на редактирование.

С чего лучше начинать и как распределять время и силы на экзамене?

На выполнение теста дается 3,5 часа — то есть 210 минут. Опыт сдачи экзамена говорит о том, что 70-80 минут вполне достаточно, чтобы качественно выполнить задания первой части. Таким образом, два часа остается на выполнение задания № 25 — написание сочинения-рассуждения.

Если на экзамене вам трудно выполнить какое-то задание, пропустите его, а после того, как вы выполните все остальные, вернитесь. Но при этом строго следите за временем: его должно хватить. В бланке заданий можно подчеркивать, выделять части, читать текст с карандашом, писать ответы и только после этого переносить их в чистовик.

При перенесении результатов в бланк ответов приложите любой листочек из пакета к строке, в которую вносите ответ. Еще раз сверьте, совпадает ли ответ с номером задания в бланке — это требует особого внимания, поскольку сдвиг на одну строчку автоматически приведет к тому, что все ответы станут неверными. Полезные рекомендации для участников экзамена и их родителей также можно найти на сайте ЕГЭ.

Автор: Наталья Афанасьева. Источник: ucheba.ru. Фото: Tekke / Flickr /